文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第9期 |

- 蒿坡, 陈琇霖, 龙立荣

- Hao Po, Chen Xiulin, Long Lirong

- 领导力涌现研究综述与未来展望

- The literature review and future prospects of leadership emergence

- 外国经济与管理, 2017, 39(9): 47-58

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(9): 47-58.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-28

2017第39卷第9期

2.华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074

2.School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

传统领导理论基本上均将领导力视为一种垂直的、自上而下的正式模式,但有学者指出这种研究范式忽视了由个体员工所提供的领导力,因为领导力并不一定是由受到正式任命的个体所表现的(DeRue和Ashford,2010)。同时,随着复杂领导理论(complexity leadership theory)和适应性领导理论(adaptive leadership theory)的出现,学者们逐渐拓展了对领导力的认知范畴,并认为它源于动态复杂系统,且可以分布于系统中任何成员之间(UhlBien等,2007)。可以看出,随着领导理论的发展,个体员工的作用变得越来越重要。同时,在企业实践方面,随着管理结构越来越扁平化,组织边界越来越模糊,企业需要转变管理方式,并赋予员工更多的权力来灵活地应对这种趋势。在这种视角下,组织如果想实现绩效的最优化,就不能再仅依赖团队单一的正式领导者提供的领导力,还需要利用好团队成员所提供的非正式领导力。因此,如何培养与提升个体员工自身的领导力来适应这种变化的趋势对于维持组织的可持续竞争力来说至关重要(McCall和Hollenbeck,2002)。在理论界,领导力涌现研究的就是一种由个体员工所表现出的水平的、自下而上的非正式领导力模式,即强调在团队中个体成员表现出非正式领导力的过程。且学者们发现,这种由个体员工所涌现出的非正式领导力不仅可以显著地提升个体自身的绩效,还可以促进团队绩效的提升(Cogliser等,2012;Zhang等,2012)。鉴于此,在组织行为学领域开展领导力涌现研究具有重要的理论意义与实践意义。

尽管关于领导力涌现的研究出现得较早,但近几年随着对个体领导力培养重视程度的不断提高,学者们又开始重新关注这一研究主题。然而,现有研究仍缺乏对领导力涌现较为系统和全面的探讨:第一,对领导力涌现成因的研究过于单一,过多地关注了个体成员的特征;第二,对领导力涌现作用效果的研究相对较少,限制了我们对领导力涌现所激发的一系列积极产出的全面认识;第三,对领导力涌现作用机制的考察缺乏系统性,阻碍了理论界对领导力涌现为什么会提高个体产出的认识。为此,本文在系统梳理领导力涌现研究文献的基础上,首先明晰了领导力涌现的概念内涵与测量方法;接着厘清了领导力涌现的理论基础及形成路径;然后从形成机制、作用效果及作用机制三个方面述评了领导力涌现的最新研究成果和研究进展;最后根据最新研究成果构建了现有研究的理论框架,并指出了未来的研究方向。

二、领导力涌现的概念及测量(一)领导力涌现的概念及内涵

领导力涌现(leadership emergence)是指通常在一个没有正式领导的群体内部,个体对其他成员所表现出的领导力的感知过程(Lord等,1986)。相比于其他群体成员,涌现出领导力的成员往往具有一定的主导地位,且对群体具有较大的影响力(Taggar等,1999)。除了个体层次的领导力涌现外,在团队层次,学者们还关注了团队成员涌现出的非正式领导力以及成员之间相互影响的过程,即共享型领导(shared leadership)。本文主要关注个体层次领导力涌现相关研究。

与个体领导力涌现类似的一个概念为领导者涌现(leader emergence),它是指一个个体是否或者多大程度上被视为领导者(Judge等,2002)。与领导者涌现不同,领导力涌现并不局限于某个单一领导者的出现,而是一种群体成员拥有同事认可的领导力的过程(Dinh等,2014)。然而,在现有研究中,学者们大多将领导者涌现和领导力涌现视为相同的概念,都强调在群体内部个体成员涌现成为领导者的过程(Paunova,2015)。那么,是否一个个体涌现出较高水平的领导力,就一定能够为团队带来较高的绩效呢?答案并不一定。针对这一问题,Lanaj和Hollenbeck(2015)提出了过度的领导力涌现和不足的领导力涌现两个概念。其中,过度的领导力涌现(over-emergence)是指个体所涌现出的领导力水平高于其所带来的领导有效性,即尽管该个体在团队中具有较高的领导地位,但其对团队绩效的提升并没有起到太大的作用;不足的领导力涌现(under-emergence)是指个体所涌现出的领导力水平低于其所带来的领导有效性,即尽管该个体对团队绩效的提升有很大的影响,但其在团队中并不引人注目或并没有得到相应的领导地位。

(二)领导力涌现的测量

现有的领导力涌现测量方法较多且并不统一,根据测量方式的不同,可以分为以下几种:(1)社会网络测量。该方法一般通过团队成员互评的方式测量每名成员在团队内部所表现出的领导力水平,然后再通过计算其他成员对该成员评价的均值得到该成员领导力涌现的得分。其中,根据测量题项的多少,又可以分为单题项测量和多题项测量。单题项测量,即让团队成员评价“在多大程度上依赖该员工提供的领导力”(Carson等,2007;Zhang等,2012;Kalish和Luria,2016)。多题项测量,如Lord等(1984)的四题项测量,包含“对领导有效性的贡献”“可以就团队产品进行成功决策的影响力”“在团队中展现出了领导行为”和“作为领导者的愿望”四个题项;Taggar等(1999)的两题项测量,包含“在团队中展现出了领导行为”和“在团队中被假设为领导者”两个题项;Kent和Moss(1994)的三题项测量,包含“在团队中被假设为领导者”“在团队中引导成员之间的对话”以及“对团队决策的影响”三个题项。Lanaj和Hollenbeck(2015)通过整合上述三种测量方式,采用七个题项来测量个体的领导力涌现水平,包括“在团队中展现出了领导行为”“在团队中被假设为领导者”“有团队影响力”“对团队决策的影响”“在团队中引导成员之间的对话”“对领导有效性的贡献”以及“作为领导者的愿望”。(2)基于参与到集体任务讨论中的比率来进行测量(Sorrentino和Boutillier,1975)。(3)基于正式领导者评价的测量方法。这种方法让团队正式领导者评价每名员工成为一名有效领导者潜力的高低,具体题项包括“在组织中取得进步的潜能”“成为一名有效的领导者”以及“成为其他同事学习的角色榜样”(Marinova等,2013)。(4)选举法。这种方法一般让员工评价在团队中是否有人涌现成了领导者,如果有的话,列出具体的名字。然后,通过计算每名员工的被选次数与团队规模的比率来反映每个人在团队中的领导力涌现程度。比率越高,表明团队成员对该个体的领导力认可越高(Taggar等,1999;Riggio等,2003;Neubert和Taggar,2004;Luria和Berson,2013;Luria等,2014)。(5)晋升比率法。(6)排序法。这种方法要求团队成员回答“如果你被要求第二次与某名团队成员一起从事相同的任务,请对你所偏好的领导者进行排序,包括你自己在内”。最终,个体领导力涌现通过其他成员对每名成员的排序来决定(Zaccaro等,1991;Smith和Foti,1998;Gershenoff和Foti,2003)。

上述测量方法均将领导力涌现视为一种个体对领导类特质和领导行为的感知,存在一定的主观偏见,尤其是问卷测量。为了克服问卷测量的缺点,学者们还通过客观方法测量个体的领导力涌现。例如,Foti和Hauenstein(2007)采用实验法对个体领导力涌现水平进行了测量。具体而言,他们通过录像的方式记录每名被试在小组任务中的表现,然后由编码者独立对每名被试的行为进行编码,最终得到每名被试的领导力涌现得分。编码者对领导力涌现的评价标准包括五个行为维度,分别为承认他人的贡献、澄清问题、提出想法、促进团队进程和影响他人。

三、领导力涌现的理论基础与路径(一)领导力涌现的基础理论

从现有研究来看,学者们主要从内隐领导理论和期望状态理论两个视角揭示了个体领导力涌现是如何实现的。

1. 内隐领导理论。内隐领导理论(implicit leadership theory,ILT)强调个体能否涌现为领导者取决于他们的自身特质是否满足他人对一名领导者应该具有的特质的期望(Lord和Maher,1991),属于领导分类理论的重要分支。根据Lord和Maher(1993)的研究,个体是否将他人视为领导者涉及两种路径,一种为推理导向的信息加工(inference-based processing),另一种为鉴别导向的信息加工(recognition-based processing)。其中,推理导向的信息加工方法认为评价者可以根据个体的绩效来判断其是否可以被视为领导者,如浪漫领导理论(romance of leadership theory)的研究(Meindl等,1985)。鉴别导向的信息加工方法则认为评价者根据以往关于领导者典型性和非典型性特征的认知来判断个体是否拥有较高的领导能力,这种方法依赖于个体以往对领导者属性的认知,如领导分类理论(leadership categorization theory)的研究。具体地,领导分类理论的核心观点为,个体对他人领导力的感知和对领导行为的评价往往是由感知者的认知结构决定的,即感知者将自己的认知结构作为是否视个体为领导者的社会分类标准(Shondrick等,2010),而这种认知结构一般源于个体以往对领导者的认知以及个体在社会化过程中的经历。由于内隐领导理论属于领导分类理论的分支,因此该理论认为个体基于自身对领导者的认知图式来对他人与领导者相关的信息进行编码(Lord等,1984),从而判断其是否可以被视为领导者。在现有实证研究中,关于个体领导力涌现成因的探讨大多基于内隐领导理论,即认为个体在具有与领导者相关的特质时,更容易被视为领导者。

2. 期望状态理论。期望状态理论(expectation states theory,EST)强调群体成员所感知到的显著属性会形成其对其他人绩效或领导力评价的标准(Berger等,1977)。根据期望状态理论,一旦一个以绩效为导向的群体形成,成员对群体目标的关注就会导致绩效压力,继而使得他们期望每名成员都为完成集体目标而努力。这种对绩效的预期或绩效期望是以全体成员感知到的与社会价值相关的潜在显著属性为基础的,这种显著属性是用来区分群体成员的,或是群体成员相信与能够完成群体绩效相关的,或是与成为领导者相关的(Ridgewy,2003)。在领导力领域的研究中,期望状态理论认为个体之所以会涌现出领导力是因为他们拥有较高的领导力相关属性,从而激发了其他群体成员对他们较高的领导力期望(Ridgeway,2003)。例如,在群体中,个体会比较自己对其他两名成员的期望,从而使那名拥有较高期望的个体形成一种期望优势。一个拥有较高期望优势的个体更容易获得被他人积极评价的机会和来自同事的好感,因此会不断获得地位和影响力,并最终被视为一位领导者(Ridgeway,2003)。

(二)领导力涌现的路径

根据上述理论,学者们归纳了在一个团队中个体涌现出领导力的路径。例如,Mann(1959)提出了三种领导力涌现路径,一是满足他人的需要,二是承担对团队发展有利的角色,三是表现出他人所期望的领导力特质。通过这三种路径,个体在群体中可能被视为领导者。而后,Arnoff和Wilson(1985)提出了归因(ascription)和成就(achievement)两种路径。其中,归因路径强调个体非正式领导力的涌现源于个体可以观察到的属性(如行为、地位等),属于鉴别导向的信息加工;成就路径则强调个体非正式领导力的涌现源于个体有价值的行为和对他人显而易见的贡献(如动机、能力等),属于推理导向的信息加工。具体地,归因路径按照特质→感知→状态→行为(trait→perception→state→behavior)的顺序,即根据一个人的特质就对他产生领导者感知,然后再对他的行为进行评价,如“我觉得A是一个领导者,所以他对团队贡献得多”。而成就路径则按照特质→状态→行为→感知(trait→state→behavior→perception)的顺序,即通过一个人的特质、中介过程和他的行为来判断该个体是否是一个领导者,如“A对团队贡献得多,所以我觉得他是一个领导者”(Paunova,2015)。

四、领导力涌现的实证研究(一)领导力涌现的前因变量

1. 人口统计学特征。在众多人口统计学特征中,学者们发现性别对个体领导力涌现的影响最为突出,但关于两者之间的关系并没有统一的结论。在对两者之间关系的研究中,最常用的理论为性别角色理论(Eagly,1987),该理论认为人们对不同性别的个体往往会产生一些特定的社会角色和行为期望。具体地,男性个体更容易被期望拥有一些能动性品质(agentic qualities),如魄力、自信和独立性,并且被期望能够参与到一些与领导角色相符的行为中;反之,女性个体则被期望拥有一些集体性品质(communal qualities),如乐于助人、善良等,并且被期望能够参与到一些与领导角色不相符的行为中。基于该理论,Eagly和Karau(1991)在其关于性别和个体领导力涌现的元分析中发现,男性个体在任务导向的情景中更容易表现出领导力,而女性个体则在社会导向的情景中更容易表现出领导力。在其他研究中,学者们同样验证了上述性别与个体领导力涌现之间的关系(Dobbins等,1990;Kent和Moss,1994;Kolb,1997)。

然而,Lanaj和Hollenbeck(2015)通过整合性别角色理论和期望违背理论发现,当女性个体参与到任务导向的活动和跨边界活动中时,更容易产生过度领导力涌现现象。反之,当男性个体参与社会性活动时,更容易产生过度领导力涌现现象。他们认为,基于期望违背理论,女性在参与积极的、典型的,但却与自身性别不符的领导行为时,相比于参与到相同行为中的男性,更容易获得更高的领导力评价。此外,Lemoine等(2016)认为团队性别组成会影响性别与个体领导者涌现之间的关系,但研究结果并没有得到验证,即拥有更多男性的团队并不更倾向于将男性选为领导者,女性较多的团队亦是如此。但是,他们却发现,团队整体外向性调节着团队性别组成和个体性别之间的交互作用与领导力涌现之间的关系,当团队整体外向性较高,且男性比女性多时,女性更容易被视为领导者。

除了性别外,学者们还发现其他人口统计学特征对个体领导力涌现也有一定影响。例如,Barling和Weatherhead(2016)基于国家关于青年的纵向研究数据发现,那些在幼年经历过贫穷的个体,日后表现出领导力涌现的可能性较低。Chaturvedi等(2012)以12 112对双胞胎为研究对象,发现相比于男性,领导力涌现的遗传因素在女性中影响更大,且在生育和抚养时期,遗传因素对女性领导力涌现的影响更大。同时,他们还发现相比于年轻和年老女性,遗传因素对生育期女性领导力涌现的影响更大。Charlier等(2016)以虚拟团队为研究对象,发现个体会对那些与自己处于同一地理位置的成员给出较高的领导力涌现评价,且相比于那些处于地理位置相对分散团队中的个体,处于地理位置较近团队中的个体会有较高的领导力涌现得分。

2. 个体特质。特质论强调个体的特质会决定其是否能够成为一名领导者,且Zaccaro等(1991)发现个体特质可以解释领导力涌现59%的方差。文献回顾表明,大量研究对特质与个体领导力涌现之间的关系进行了探讨(Judge等,2002;Zaccaro,2007;Judge等,2009)。可以看出,特质是影响个体领导力涌现的重要因素。通过对已有文献的梳理,我们发现大五人格和自恋特质对个体领导力涌现的影响最为突出。

首先,大五人格。大五人格对个体领导力涌现的影响如表1所示。

| 人 格 | 概念与内涵 | 研究结论 |

| 尽责性 | 强调个体具有谨慎、自律、努力工作的倾向 | 已有研究(Taggar等,1999;Marinova等,2013)和元分析(Judge等,2002)发现尽责性能正向预测个体的领导力涌现水平 |

| 外向性 | 强调个体具有社交、自信、主动和体验积极情感的倾向 | 关系并不一致:(1)正向影响(Judge等,2002;Riggio等,2003;Reichard等,2011);(2)无显著关系(Barry和Stewart,1997) |

| 开放性 | 强调个体具有富有想象力和寻求变化的倾向 | Taggar等(1999)发现外向性会影响个体的领导力涌现水平 |

| 宜人性 | 强调个体具有信任、顺从、关怀和温柔的倾向 | Judge等(2002)通过元分析发现宜人性能正向预测个体的领导力涌现水平 |

| 神经质 | 强调个体具有容易表现出较低情感适应力和体验消极情感的倾向 | Taggar等(1999)发现神经质会负向影响个体的领导力涌现水平 |

| 总体结论 | 究竟哪种人格特质对个体领导力涌现的影响最大呢?不同的学者得出了不同的结论:Taggar等(1999)发现一般智力能力对个体领导力涌现的影响最大,其次是尽责性、外向性和神经质。Judge等(2002)则通过元分析发现外向性与领导力涌现的相关性最高(r=0.31),其次是尽责性(r=0.28)、经验开放性(r=0.24)和宜人性(r=0.08),神经质则负相关(r=-0.24)。Colbert等(2012)则发现自评与他评的特质对个体领导力涌现的影响不同,其中他评的外向性对领导力涌现的解释力最强,其次是自评的经验开放性和他评的经验开放性 | |

其次,自恋。除了大五人格特质外,学者们还发现自恋是另一个可以预测个体领导力涌现水平的重要特质。上述关于大五人格的探讨关注的往往是某一占主导的特质对个体能否被视为领导者的影响,但还有学者认为个体领导力涌现受各种特质交互作用的影响。自恋(narcissism)是一种包括既宏大又脆弱的自我感知、对成功的关注和被钦佩需求的复杂人格特质(Ames等,2006),具体包含四个维度:①剥削/权力(操控他人和有权力去做的信念);②领导力/权威(拥有影响他人的非凡能力和对领导力和权威的偏好);③优越性/自大(比他人好和天生就是领导者的信念);④自我吸收/自我欣赏(极高的虚荣心和认为自己很特殊)(Emmons,1984)。Brunell等(2008)通过三项研究发现自恋特质会显著地影响个体的领导力涌现水平。Paunonen等(2006)则以军人为研究样本,发现那些被评价为领导者的个体往往展现出了自恋的阳光面特质(自尊和自信),而自恋的阴暗面特质(操控性和印象管理)则会负向影响个体的领导力涌现水平。此外,还有学者发现评价来源会影响自恋与领导力涌现之间的关系。例如,Judge等(2006)发现,自恋特质与个体自评的领导力涌现显著正相关,但与同事评价的领导力涌现显著负相关。Grijalva等(2015)也发现,当领导力涌现由自我而非他人评价时,自恋对个体领导力涌现的积极作用更显著。Nevicka等(2011)认为团队奖励互依性会调节自恋与个体领导力涌现之间的关系,但该假设没有得到证实。

虽然特质论对于解释个体的领导力涌现有重要的影响,但Judge等人(2002)却指出,在个体众多的特质中,“我们并不清楚哪种特质最相关,且为什么”。为此,学者们又考察了其他个体因素(如个体的能力、情感、领导他人的动机、自身状态)以及情景因素对领导力涌现的影响。

3. 个体能力。除了上述基本的人格特质和人口统计学特征外,学者们还发现个体能力也会影响个体的领导力涌现水平,具体如表2所示。

| 个体能力 | 概念内涵 | 研究结论 |

| 自我监控 | 反映了在社会情景中个体监控自我行为的能力 | (1)正向关系(Zaccaro等,1991;Foti和Hauenstein,2007)。(2)性别的调节作用:①Garland和Beard(1979)发现在女性团队中,自我监控能力会正向影响个体的领导力涌现;而在男性团队中,这一结论并没有得到验证。②Dobbins等(1990)以及Ellis和Cronshaw(1992)研究发现,对于男性来说,高自我监控更容易引起个体领导力涌现 |

| 情商 | 个体处理自我情感的能力,包含自我情感评价、他人情感感知评价、情感使用和情感调节四个维度(Davies等,1998) | (1)关系并不一致:①正向影响(Wolff等,2002;Côté等,2010);②无显著影响(Reichard等,2011)。(2)具体维度的影响:①表达自我情感的能力和感知他人情感的能力两个维度会影响个体任务型领导力和关系型领导力的涌现水平(Kellett等,2006);②情感鉴别能力和外向性的交互作用会影响个体的领导力涌现(Walter等,2012);③对混乱情绪的敏感度和情感修复能力能正向预测个体的领导力涌现水平(Li等,2012) |

| 外显能力 | Kalish和Luria(2016)以新兵训练营为样本,发现在训练的初始阶段,个体会将感知到的“明显”领导特征(如身体能力)作为判断他人能否担任领导者的标准 | |

| 其他能力 | Kalish和Luria(2016)还发现在训练后期,个体又会将那些“隐蔽”的领导特征(如毅力和动力、认知能力、困难应对能力)作为判断他人能否担任领导者的标准;智商、自身优势、一般自我效能(Foti和Hauenstein,2007);学习能力(Luria等,2014) |

4. 个体情感。情感包括积极情感和消极情感,现有研究关于两种情感对个体领导力涌现影响的结论并不一致。例如,Joseph等(2015)通过元分析发现,个体的积极情感能正向预测个体的领导力涌现水平。然而,有学者发现,个体在具有消极情感时,也可能涌现出一定水平的领导力。具体地,Schaumberg和Flynn(2012)发现个体的内疚倾向能正向预测个体的领导力涌现水平。内疚倾向(guilt proneness)是一种可以导致心里不舒服的消极情感,个体往往想弥补过去的错误和避免未来可能发生的错误,因而具有内疚倾向的个体对于他人福利和社会需要更具有责任感,从而更容易被感知为领导者。他们通过两项研究来验证两者之间的关系,其中,研究一发现内疚倾向能显著地预测个体的领导力潜力,研究二则发现在无领导小组中,那些具有内疚倾向的个体会更多地参与领导活动。Melwani等(2012)同时探讨了同情(compassion)和蔑视(contempt)这两种社会比较性情感对个体领导力涌现的影响。基于内隐领导理论,他们认为同情和蔑视这两种情感均能反映个体较高的智力水平,具体地,蔑视显示出个体比其他人具有优势和主导地位,而同情则显示出个体比其他人具有更高的自我效能、合作和照顾他人的能力;故而,这两种情感均可以正向预测个体的领导力涌现水平。

5. 领导他人的动机。领导他人的动机属于一种个体差异,这种个体差异会影响一名领导者或应该成为领导者的个体承担领导力培训、角色和责任的决策,影响其领导他人的努力程度和成为一名领导者的持续性过程(Chan和Drasgow,2001)。个体领导他人的动机包括三种类型:(1)情感认同型(affective-identity)动机,即个体喜欢去领导他人的动机,这一动机往往源于个体对主导地位和权力的需要。与此类似的是,Shaughnessy等(2016)发现,个体的政治性意愿(权力动机)会显著影响个体是否被其他成员视为领导者。(2)社会规范型(social-normative)动机,即个体出于自身义务和责任而领导他人的动机。(3)非计算型(non-calculative)动机,即个体不计算成本—收益而领导他人的动机。Kark和Van Dijk (2007)在其理论研究中指出,当个体具有领导他人的动机时,他们往往会表现出一定的领导行为。在实证研究中,Luria和Berson(2013)也证实了上述三种领导动机均会正向影响个体的领导力涌现水平。

6. 个体状态与行为。根据相关文献,个体自身与领导力涌现相关的状态包括三个方面:(1)领导者自我效能(leader self-efficacy,LSE),即个体感知到自己有能力有效地完成特定领导角色(Chemers等,2000;Kane等,2002;Ng和Chan,2008)。在实证研究中,已有学者发现个体的领导者自我效能会正向影响他们的领导力涌现水平(Chemers等,2000;Paglis和Green,2002;Kane等,2002;Ng和Chan,2008;Hannah等,2008)。(2)领导者身份认同(leader self-identity,LSI),源于领导力自我图式中个体对自己具有领导者重要特质的评价(Engle和Lord,1997),是指个体将领导者这一身份视为自我概念一部分的程度,或者在组织中将自己视为领导者的程度,那些具有高领导者身份认同的个体往往会认为自己就是一名领导者。在实证研究中,学者们发现领导者身份认同会正向影响个体的领导力涌现水平(Hiller,2005;Lord和Hall,2005;Day等,2011;Luria和Berson,2013)。(3)基于领导者的自尊(leader-based self-esteem,LBSE),即在与领导者交互的过程中,个体对自身价值的评估(Landry,2009),属于一种关系型自尊。在实证研究中,学者们间接地发现基于领导者的自尊也会正向影响个体的领导力涌现水平(Judge等,2002;Riggio等,2003)。在个体行为方面,Liu等(待出版)发现个体的跨边界行为(boundary spanning behavior),即那些与外界个体建立联系来帮助团队实现整体目标的个体行为,有利于个体在团队内部被视为领导者。

7. 情景因素。除了个体自身因素外,还有少数学者探讨了情景因素对个体领导力涌现的影响,如Zhang等(2012)探讨了正式的领导—成员交换对个体非正式领导力涌现的积极作用。

(二)领导力涌现的作用效果

相比于前因变量研究,现有关于个体领导力涌现作用效果的研究较少。Zhang等(2012)研究发现,正式的领导—成员交换关系会通过个体非正式领导力涌现的中介作用,对个体绩效和团队绩效产生积极影响,且团队共享愿景会正向调节领导—成员交换通过个体非正式领导力涌现对个体绩效的间接作用。Liu等(2016)发现,当个体参与到跨边界行为中时,他们会涌现出较高的领导力水平,最终提升自身的任务绩效,且团队权力距离会调节个体跨边界行为通过个体非正式领导力涌现对其任务绩效的间接作用。类似地,Shaughnessy等(2016)发现,个体对权力的需求会通过个体非正式领导力涌现对其绩效产生影响,且政治性技能会调节个体非正式领导力涌现和工作绩效之间的关系。Luria等(2014)则发现,个体的学习能力越低,其在团队中涌现出的非正式领导力水平就越低,从而被组织任命为正式领导者的可能性就越低。

(三)领导力涌现的作用机制

1. 中介机制。Barling和Weatherhead(2016)发现教育质量和个人掌控能力会分别中介贫穷体验和日后所表现出的领导力涌现之间的关系。Kellett等(2006)研究发现个体的情商(表达自我情感的能力和感知他人情感的能力)会通过同情(empathy)的中介作用影响他们任务型领导力和关系型领导力的涌现水平。Wolff等(2002)发现个体表现出的集体任务协调能力和支持/提升他人的能力会中介同情与个体领导力涌现之间的关系。Ho等(2012)基于期望状态理论,通过实验研究发现,在性别混合团队中,个体能力会中介任务的表达方式与个体领导力涌现之间的关系。Marinova等(2013)发现,出于自身兴趣和能力的责任感会分别通过信任与帮助角色感知—帮助行为这两项中介机制影响领导力涌现,而成就驱动的责任感则会通过竞争和帮助行为这两项中介机制影响领导力涌现。DeRue等(2015)发现,对典型领导角色的参与度会中介个体能力与领导力涌现之间的关系,团队认同会中介个体仁慈与领导力涌现之间的关系。Walter等(2012)发现任务协调行为会中介个体情感鉴别能力和外向性的交互作用对个体领导力涌现的影响。此外,Colbert等(2012)发现,对团队成功的贡献会中介神经质、外向性、经验开放性和尽责性与个体领导力涌现之间的关系。

2. 调节机制。Neubert和Taggar(2004)发现,性别会分别调节尽责性、情感稳定性和经验开放性与个体非正式领导力涌现之间的关系,当个体的这三种特质较高时,男性更容易涌现出较高的非正式领导力。性别也会调节团队成员网络中心度与非正式领导力涌现之间的关系,当女性在团队中拥有较高的中心度时,他们比男性更容易涌现出领导力。Serban等(2015)发现,团队类型和团队网络密度会分别调节个体认知能力、外向性、自我效能与领导力涌现之间的关系。Ho等(2012)采用实验研究发现,任务的表达方式会调节性别与个体领导力涌现之间的关系。他们发现,在性别混合团队中,当折纸任务显现出男性特征时(如建筑任务),男性更容易被认为有能力来担任领导者,而当折纸任务显现出女性特征时(如艺术性任务),女性更容易被认为有能力来担任领导者。Liu等(2016)发现,团队权力距离会调节员工跨边界行为和非正式领导力涌现之间的关系,团队权力距离越低,两者之间的关系就越强。

(四)特定类型领导力的涌现

Cogliser等(2012)提出领导力涌现包括两个维度,分别是任务导向的领导力涌现(以团队任务为导向所表现出的领导力)和社会导向的领导力涌现(以团队成员社会需求为导向所表现出的领导力),且发现个体不同的人格特质会对这两种领导力涌现有不同的影响。研究结果表明,与团队工作相关的属性(宜人性)能显著地预测个体社会导向的领导力涌现,而与任务相关的属性(尽责性)则能显著地预测个体任务导向的领导力涌现,情感稳定性则对上述两种类型的领导力涌现均无显著影响。Balthazard等(2009)探讨了团队性质对个体特质和特定类型领导力涌现之间关系的调节作用,发现在传统面对面团队中,个体的外向性和情感稳定性能很好地预测变革型领导的涌现水平;而在虚拟团队中,上述关系并没有得到验证。

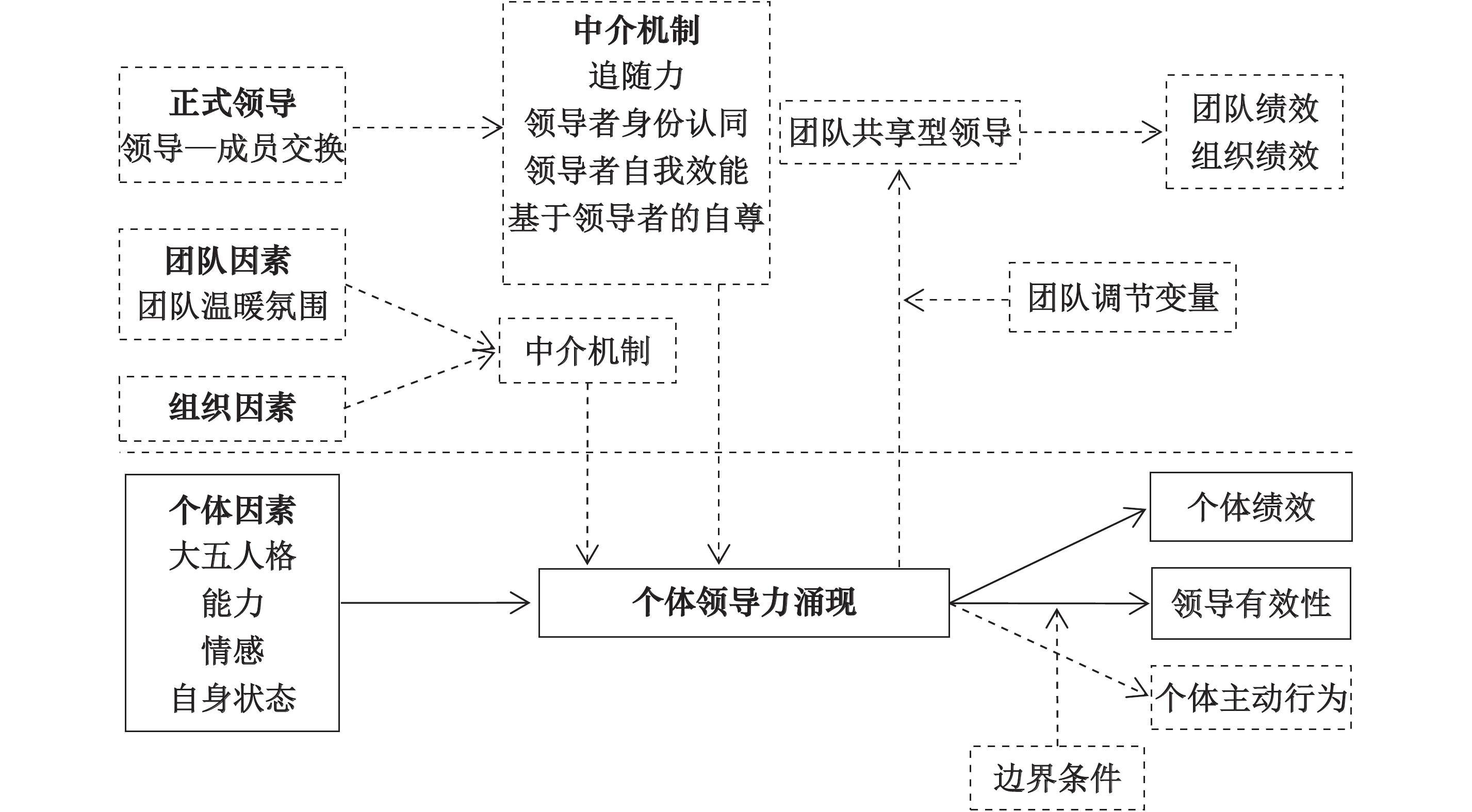

五、未来研究展望通过对个体领导力涌现已有研究文献的梳理可以看出,现有研究仍存在一些局限性,还有些问题有待进一步探讨,如图1所示。

|

| 图 1 个体领导力涌现研究现状 |

第一,现有对个体领导力涌现前因的研究基本上聚焦于个体自身因素,而忽略了对组织情景因素的探讨。可以看出,尽管有学者已经开始关注除大五人格之外的个体特征对个体是否涌现为领导者的影响,如情感因素、领导动机、领导状态等,这虽然弥补了以往特质论研究的不足,但Kenny和Zaccaro(1983)指出这种特质论导向的研究范式无法很好地衡量外部情景因素对领导力涌现的影响。在此基础上,近年来已慢慢有学者开始关注情景因素对个体领导力涌现的影响,例如,Zhang等(2012)发现正式领导行为可以显著提升个体员工在团队中非正式领导力的涌现水平。遗憾的是,关于情景因素作用效果的探讨还非常少,未来的研究仍需要做进一步探讨,如探讨同事、团队氛围、领导和组织政策等因素对个体能否涌现出领导力的影响。

第二,个体领导力涌现作用效果研究相对不足,这限制了我们对领导力涌现所激发的一系列积极产出的全面认识。除了领导有效性外,少数研究也从个体绩效、个体领导力角色占有和团队绩效三个方面考察了个体领导力涌现的作用效果。然而,作为一种替代和补充正式领导行为的非正式领导形式,个体领导力涌现给组织带来的收益可能更多,未来的研究可以继续对其作用效果进行深入探讨。一方面,学者们可以探讨个体领导力涌现对其主动行为的影响,如创造力、建言、主动变革行为等。另一方面,由于领导力涌现还可以表现在团队层次,即共享型领导,这种集体的非正式领导方式既可以提升团队效率,也可以改善组织绩效,因此,未来的研究还可以关注如何将个体所涌现出的领导力转化为团队整体的共享型领导,即个体成员表现出一定的非正式领导力,是否表明相应的团队具有较高的集体领导力水平,又是否会进一步提升团队效率。学者们可以进一步探讨个体领导力涌现与团队共享型领导之间关系的边界条件。

第三,个体领导力涌现与领导有效性之间的关系并不清楚。尽管文献综述表明领导力涌现与领导有效性之间的关系比较复杂,但却缺乏深入探讨两者之间关系的研究。未来学者们可以从以下三个方面来拓展对两者之间关系的研究:首先,考察影响两者之间关系的边界条件,即究竟在什么情况下,个体所涌现出的领导力不能很好地产生领导有效性(过度的领导力涌现),或者那些涌现出低水平领导力的个体反而会带来较高的领导有效性(不足的领导力涌现)。Lanaj和Hollenbeck(2015)的研究探讨了性别和不同行为之间的交互作用对个体领导力涌现和领导有效性之间关系的影响。那么,除了个体性别因素之外,会不会还存在其他重要的影响因素呢?其次,探讨不同类型领导力涌现的作用效果。当个体成员表现出不同的领导行为时,如变革型领导行为、授权型领导行为、服务型领导行为等,是否会产生相同的领导有效性,未来的研究可以对此做进一步的考察。最后,未来的研究可以在特质论的基础上,继续探讨哪种领导特质会导致过度的和不足的领导力涌现。例如,当个体具有较高的谦卑特质或自恋特质时,究竟会产生哪种类型的领导力涌现呢?

第四,作用机制研究相对缺乏。目前关于个体领导力涌现作用机制的研究较少,尤其是对情景因素与领导力涌现之间传递机制的探讨较少。例如,关于正式领导行为与个体领导力涌现的关系,现有研究并没有解释正式领导行为是如何影响个体在团队中的非正式领导行为的(Zhang等,2012)。追随力(followership)反映了个体员工对正式领导行为的执行程度,且Uhl-Bien等(2014)认为员工的追随行为会导致他们非正式领导力的提升,因此追随力可以作为正式领导与个体非正式领导力涌现之间的桥梁。同时,学者们还可以考察个体对领导者身份的认同在正式领导行为与领导力涌现之间的中介作用。例如,当正式领导表现出授权行为时,个体员工在与其互动的过程中,既可以感知到自身基于领导者的自尊的提升,也可以提升自己的领导者自我效能和领导角色认同,这些都可以作为正式领导行为与个体领导力涌现之间的桥梁。

总而言之,由于“互联网+”时代企业对扁平化管理结构的强烈需求,个体领导力涌现对于自我管理团队意义非凡。个体领导力涌现既可以有效地缓解组织转型背景下正式管理者管理企业的压力,为客户提供更加及时与灵活的服务,也为促进个体员工自身的工作多样化提供了更多的机会,尤其是对于新生代员工。为此,企业需要制定合适的领导力培养和晋升制度,以适应当前供给侧结构改革下的人力资源管理变革。

| [1] | Balthazard P A, Waldman D A, Warren J E. Predictors of the emergence of transformational leadership in virtual decision teams[J]. The Leadership Quarterly, 2009, 20(5): 651–663. |

| [2] | Barling J, Weatherhead J G. Persistent exposure to poverty during childhood limits later leader emergence[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(9): 1305–1318. |

| [3] | Barry B, Stewart G L. Composition, process, and performance in self-managed groups: The role of personality[J]. Journal of Applied Psychology, 1997, 82(1): 62–78. |

| [4] | Brunell A B, Gentry W A, Campbell W K, et al. Leader emergence: The case of the narcissistic leader[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2008, 34(12): 1663–1676. |

| [5] | Charlier S D, Stewart G L, Greco L M, et al. Emergent leadership in virtual teams: A multilevel investigation of individual communication and team dispersion antecedents[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(5): 745–764. |

| [6] | Chaturvedi S, Zyphur M J, Arvey R D, et al. The heritability of emergent leadership: Age and gender as moderating factors[J]. The Leadership Quarterly, 2012, 23(2): 219–232. |

| [7] | Cogliser C C, Gardner W L, Gavin M B, et al. Big five personality factors and leader emergence in virtual teams: Relationships with team trustworthiness, member performance contributions, and team performance[J]. Group & Organization Management, 2012, 37(6): 752–784. |

| [8] | Colbert A E, Judge T A, Choi D, et al. Assessing the trait theory of leadership using self and observer ratings of personality: The mediating role of contributions to group success[J]. The Leadership Quarterly, 2012, 23(4): 670–685. |

| [9] | Côté S, Lopes P N, Salovey P, et al. Emotional intelligence and leadership emergence in small groups[J]. The Leadership Quarterly, 2010, 21(3): 496–508. |

| [10] | DeRue D V, Nahrgang J D, Ashford S J. Interpersonal perceptions and the emergence of leadership structures in groups: A network perspective[J]. Organization Science, 2015, 26(4): 1192–1209. |

| [11] | Dobbins G H, Long W S, Dedrick E J, et al. The role of self-monitoring and gender on leader emergence: A laboratory and field study[J]. Journal of Management, 1990, 16(3): 609–618. |

| [12] | Eagly A H, Karau S J. Gender and the emergence of leaders: A meta-analysis[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1991, 60(5): 685–710. |

| [13] | Ellis R J, Cronshaw S F. Self-monitoring and leader emergence: A test of moderator effects[J]. Small Group Research, 1992, 23(1): 113–129. |

| [14] | Foti R J, Hauenstein N M A. Pattern and variable approaches in leadership emergence and effectiveness[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(2): 347–355. |

| [15] | Garland H, Beard J F. Relationship between self-monitoring and leader emergence across two task situations[J]. Journal of Applied Psychology, 1979, 64(1): 72–76. |

| [16] | Grijalva E, Harms P D, Newman D A, et al. Narcissism and leadership: A meta-analytic review of linear and nonlinear relationships[J]. Personnel Psychology, 2015, 68(1): 1–47. |

| [17] | Ho G C, Shih M, Walters D J. Labels and leaders: The influence of framing on leadership emergence[J]. The Leadership Quarterly, 2012, 23(5): 943–952. |

| [18] | Joseph D L, Dhanani L Y, Shen W, et al. Is a happy leader a good leader? A meta-analytic investigation of leader trait affect and leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(4): 557–576. |

| [19] | Judge T A, Bono J E, Ilies R, et al. Personality and leadership: A qualitative and quantitative review[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(4): 765–780. |

| [20] | Judge T A, LePine J A, Rich B L. Loving yourself abundantly: Relationship of the narcissistic personality to self- and other perceptions of workplace deviance, leadership, and task and contextual performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4): 762–776. |

| [21] | Kalish Y, Luria G. Leadership emergence over time in short-lived groups: Integrating expectations states theory with temporal person-perception and self-serving bias[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(10): 1474–1486. |

| [22] | Kellett J B, Humphrey R H, Sleeth R G. Empathy and the emergence of task and relations leaders[J]. The Leadership Quarterly, 2006, 17(2): 146–162. |

| [23] | Kent R L, Moss S E. Effects of sex and gender role on leader emergence[J]. Academy of Management Journal, 1994, 37(5): 1335–1346. |

| [24] | Kolb J A. Are we still stereotyping leadership? A look at gender and other predictors of leader emergence[J]. Small Group Research, 1997, 28(3): 370–393. |

| [25] | Lanaj K, Hollenbeck J R. Leadership over-emergence in self-managing teams: The role of gender and countervailing biases[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1476–1494. |

| [26] | Lemoine G J, Aggarwal I, Steed L B. When women emerge as leaders: Effects of extraversion and gender composition in groups[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 470–486. |

| [27] | Li Y, Chun H, Ashkanasy N M, et al. A multi-level study of emergent group leadership: Effects of emotional stability and group conflict[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2012, 29(2): 351–366. |

| [28] | Liu S B, Jiang K F, Chen J X, et al. Linking employee boundary spanning behavior to task performance: The influence of informal leader emergence and group power distance[J]. The International Journal of Human Resource Management, doi: 10.1080/09585192.2016.1216872. |

| [29] | Luria G, Berson Y. How do leadership motives affect informal and formal leadership emergence?[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(7): 995–1015. |

| [30] | Luria G, Kalish Y, Weinstein M. Learning disability and leadership: Becoming an effective leader[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(6): 747–761. |

| [31] | Marinova S V, Moon H, Kamdar D. Getting ahead or getting along? The two-faced conceptualization of conscientiousness and leadership emergence[J]. Organization Science, 2013, 24(4): 1257–1276. |

| [32] | Melwani S, Mueller J S, Overbeck J R. Looking down: The influence of contempt and compassion on emergent leadership categorizations[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(6): 1171–1185. |

| [33] | Neubert M J, Taggar S. Pathways to informal leadership: The moderating role of gender on the relationship of individual differences and team member network centrality to informal leadership emergence[J]. The Leadership Quarterly, 2004, 15(2): 175–194. |

| [34] | Nevicka B, De Hoogh A H B, Van Vianen A E M, et al. All I need is a stage to shine: Narcissists’ leader emergence and performance[J]. The Leadership Quarterly, 2011, 22(5): 910–925. |

| [35] | Paunonen S V, Lönnqvist J E, Verkasalo M, et al. Narcissism and emergent leadership in military cadets[J]. The Leadership Quarterly, 2006, 17(5): 475–486. |

| [36] | Paunova M. The emergence of individual and collective leadership in task groups: A matter of achievement and ascription[J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(6): 935–957. |

| [37] | Reichard R J, Riggio R E, Guerin D W, et al. A longitudinal analysis of relationships between adolescent personality and intelligence with adult leader emergence and transformational leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2011, 22(3): 471–481. |

| [38] | Riggio R E, Riggio H R, Salinas C, et al. The role of social and emotional communication skills in leader emergence and effectiveness[J]. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 2003, 7(2): 83–103. |

| [39] | Schaumberg R L, Flynn F J. Uneasy lies the head that wears the crown: The link between guilt proneness and leadership[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2012, 103(2): 327–342. |

| [40] | Serban A, Yammarino F J, Dionne S D, et al. Leadership emergence in face-to-face and virtual teams: A multi-level model with agent-based simulations, quasi-experimental and experimental tests[J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(3): 402–418. |

| [41] | Taggar S, Hackew R, Saha S. Leadership emergence in autonomous work teams: Antecedents and outcomes[J]. Personnel Psychology, 1999, 52(4): 899–926. |

| [42] | Walter F, Cole M S, van der Vegt G S, et al. Emotion recognition and emergent leadership: Unraveling mediating mechanisms and boundary conditions[J]. The Leadership Quarterly, 2012, 23(5): 977–991. |

| [43] | Wolff S B, Pescosolido A T, Druskat V U. Emotional intelligence as the basis of leadership emergence in self-managed teams[J]. The Leadership Quarterly, 2002, 13(5): 505–522. |

| [44] | Zhang Z, Waldman D A, Wang Z. A multilevel investigation of leader-member exchange, informal leader emergence, and individual and team performance[J]. Personnel Psychology, 2012, 65(1): 49–78. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39