文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第8期 |

- 李志云, 张文婕, 朱宪辰

- Li Zhiyun, Zhang Wenjie, Zhu Xianchen

- 内生溢价还是垂直溢价?——基于制度内生选择的跨文化比较视角

- Endogeneity or top-bottom premium? an cross-cultural comparison perspective based on endogenous institutional selection

- 外国经济与管理, 2017, 39(8): 115-128

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(8): 115-128.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-10

2017第39卷第8期

合作问题一直以来都是社会科学所关注的重点问题,Simmel更是将其定义为社会科学所需解释的根本问题“社会何以可能?”(韦倩和姜树广,2013)。由于个体理性与集体理性的相悖,导致合作难以形成,被称之为“搭便车”引发的“囚徒困境”,因而如何克服搭便车现象就成为学者所关注的核心。主流思路基本上是延续庇古的传统,从当事人的约束和激励入手,通过引入额外的博弈规则,改变理性个体所面临的激励结构,从而在纳什均衡意义上“诱导”其“讲真话”继而合作(Baron和Myerson,1982;Laffont和Tirole,1993),例如惩罚或奖励机制(Leyard,1995;Chaudhuri,2011),及其可能的挤入或挤出效应(Bowles和Polania-Reyes,2012)。

但是较少文献关注“博弈规则的产生方式”对合作的影响(Sutter等,2010)。按照主流理论,同一惩罚机制,如果一个由外生给定,而另一个由内在制度选择过程产生(本文称内生制度),合作绩效似乎应该无差异(周晔馨等,2014)。然而,基于宏观数据的实证研究(Frey,1997;Torgler,2005)、田野案例(Bardhan,2000;Ostrom,1990)与控制实验(Olken,2010)以及实验室实验(Tyran和Feld,2006;Sutter等,2010)表明,同一博弈规则,与外生强加的相比,由成员参与制定的内生制度下合作水平更高。Dal Bó等(2010)称之为内生溢价(endogeneity premium)①。也就是说,外部权威强加的博弈规则与成员自愿接受的(voluntarily-agreed)相比,可能损害公共品自愿供给的内在动机(Janssen,2015),但并非总是如此(Martinsson和Persson,2016;Kocher等,2016),甚至在集体主义文化情景中,秉持权威服从倾向的个体表现出垂直溢价(top-down premium)②,即外生制度下合作水平显著高于内生制度的(Vollan等,2017)。这种制度绩效的跨文化差异是广泛存在的(Henrich和Boyd,2001;Herrmann等,2008)。由此,引发以下两个问题的讨论。

①Sutter等(2010)称之为“民主参与权溢价”(democratic participation‐rights premium);Markusssen等(2014b)称之为“民主红利”(democratic dividend);Vollan等(2015)称之为“民主溢价”(democracy premium)。本文则参照周晔馨等(2014)的原因,沿用“内生溢价”一词。

②本文之所以沿用Vollan的称谓“垂直溢价”,而不是与内生溢价对应的“外生溢价”,在于突出“外部自上而下传统文化的色彩”,即科层规范之下的合作绩效。

其一,为什么内生溢价跨场景不稳定?在对比实验场景设置的基础上,本文归纳了内生溢价的两个重要条件:一是决策情景外部性前提,即成员间行为关联导致外部性问题,引起彼此合作的需要(Dal Bó等,2015)。二是博弈规则的非震慑性(non-deterent),较强的规则约束可能造成挤出效应,也无法厘清合作改善究竟源于物质损失的畏惧还是制度内生选择本身(Kroll等,2007)。这两点特征决定了内生溢价并非必然,同时也提示机制设计者需把握引入制度内生调整的适用范围。

其二,如何解释内生溢价及其跨文化差异?Tyran和Feld(2006)和Dal Bó等(2010)提出规范强化机制,即内生制度(投票程序)发送表达合作意愿的信号(voting signal),可以强化成员间共享的合作规范预期。然而,Dal Bó等(2010)的补充实验(见下文)及Vollan等(2017)的垂直溢价的实验发现表明,内生溢价并不依赖于成员间投票所传递的合作意愿信息。因此,基于信息交流的规范强化机制未必成立。

对此,Tyran和Feld(2006)工作的重要启发是正当性(legitimacy),对他们实验的被试来说,内生选择的程序具有更高的正当性,可以激活合作预期,而由外部权威(如政府)规定则不能。相反,Vollan等(2017)利用Hofstede等(2010)文化维度指标,发现中国大陆工人和学生秉持权威服从认同,并划分“强权威服从”与“弱权威服从”两类,前者表现出垂直溢价,而后者却与西方被试一样表现出内生溢价。

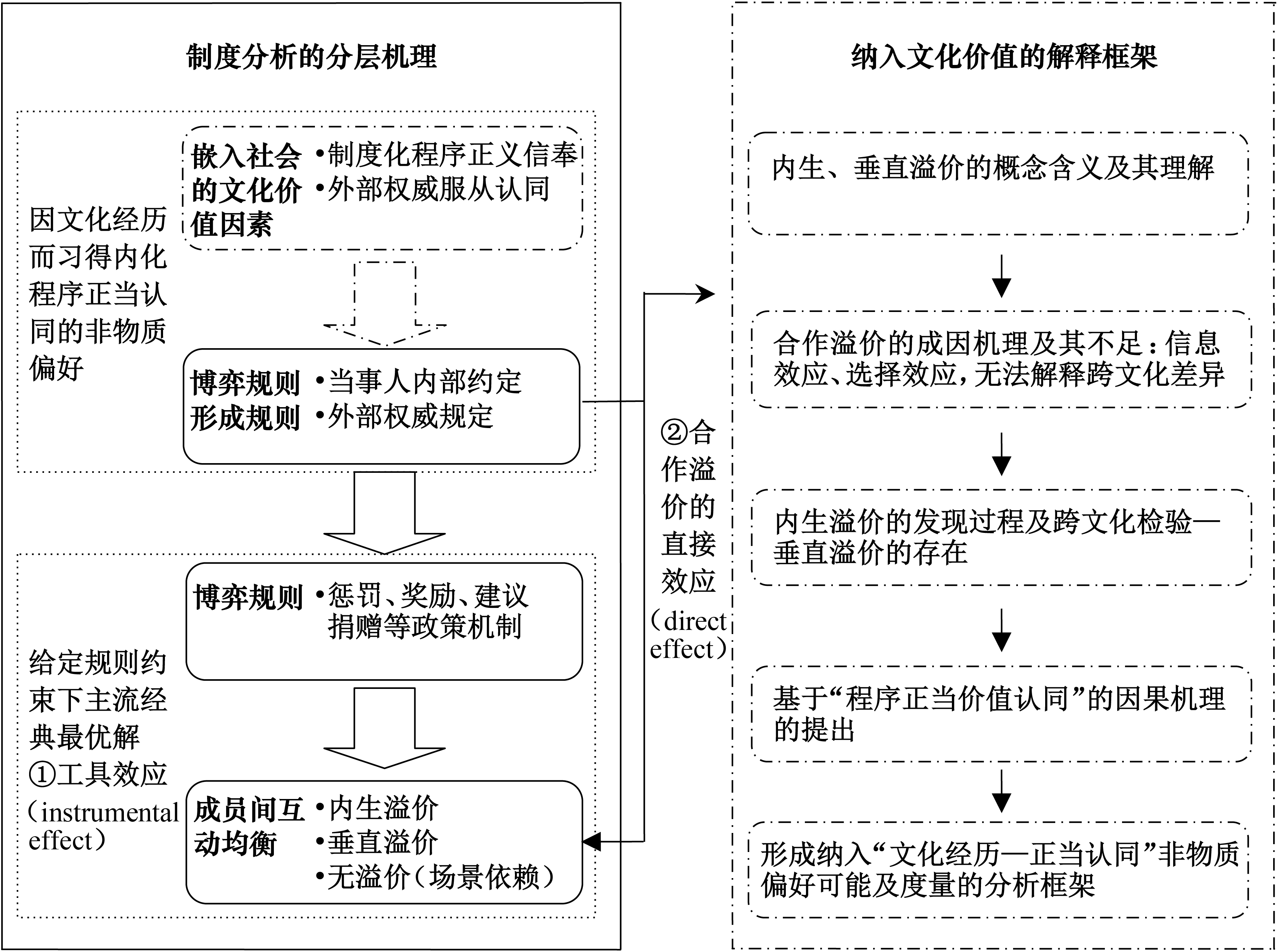

因此,上述工作启发,内生溢价的跨文化差异也许可以刻画为诸多正当性认同的差异。换言之,跨文化群体经由“维系百年甚至千年的、嵌入社会的非正式约束”(Williamson,2000),而习得不同的关于“博弈规则应当‘自下而上’内生发育还是‘自上而下’垂直产生”的正当认同,进而影响一定博弈规则下的合作绩效,这是本文梳理内生制度绩效研究工作的基本思路。这一思路可以认为符合North(1990)、Williamson(2000)和Ostrom(1990)的规则分层框架,其核心环节是“博弈规则的形成规则”,如图1所示。

|

| 图 1 内生制度的作用路径框架图 |

目前内生制度绩效的研究结论,不足以打开制度“黑箱”,特别是内生溢价的跨文化差异,所引发的关于制度与文化间双向因果关系的思考,依然是制度研究的难题,对基于西方社会民情(moeurs)基础的内生制度理论构成挑战。而且,当前围绕制度理论的实验研究,多局限于群体层面的跨文化检验,而缺乏对更为基础的微观决策机理的深究,具有普适性的统一分析框架的缺失,制约了制度理论的发展与应用。

鉴于此,本文聚焦内生制度绩效研究,在界定相关概念含义基础上,回顾内生溢价的发现过程及其成因机理,并针对跨文化差异的现实,提出纳入“文化价值—正当认同”非物质偏好的研究视角,个体因置身不同文化经历而习得关于“博弈规则产生方式”是否正当的拒斥或尊奉,进而影响其在具体合作场景中对正当行动的评价,从而表现出不同的合作绩效。

由此,为什么西方社会普遍存在内生溢价,而东亚社会则呈现出垂直溢价,可以纳入一个合理的、可行的统一分析框架,这有助于理解正式制度与非正式约束之间冲突造成的绩效差异,并为进一步开展经验检验工作提供理论依据。而且规则之“内生”或“外生”的绩效差异以及场景依赖特征也提示政策制定者,不应忽视机制设计中当事人自我内生调整的可能性及其积极作用,也需考虑其适用范围,更不能忽视成员所携带的“文化价值认同”的反向作用,这对于有着自主治理需求,且矛盾突出的城市住宅小区治理、乡村自治、跨国经营本土化困境以及转型社会探索契合“民情”基础的制度转型路径具有一定的现实意义。

二、内生、垂直溢价的概念及成因目前大多数制度绩效的经验研究工作(集体行动问题、CPR资源治理),主要集中于单一层次的“博弈规则如何促进合作”分析(Kiser和Ostrom,2000;Williamson,2000)。但是,如果相同的博弈规则在内生约定下合作绩效高于外生强加的,则说明有必要从博弈规则的产生方式入手考察制度绩效。本节首先就图1说明本文的核心概念——内生溢价、垂直溢价以及博弈规则的形成规则(下称形成规则)的含义及理解。然后述评合作溢价现象的成因机制。

(一)内生、垂直溢价的概念及理解

依据North、Ostrom和Williamson分别提及的规则分层框架①,社会制度体系作为一个整体,具有分层、依次发生的特征。特别地,Ostrom(1990)将博弈规则的制定与调整规则划分为两类:一是由资源占用者(当事人)内部约定,如投票;二是由外部权威当局规定,如政府。简而言之,“当事人内部约定”属于内生制度,具有“自下而上”的水平(horizontal)民主协商特征,而“外部权威规定”属于外生制度,具有“自上而下”的垂直(vertical)规定特征(Karakostas和Zizzo,2016),Vollan等(2017)称之为“科层规范”(hierarchical norm)。

按主流理论理解,在博弈规则(图1中②)一致的情况下,由当事人内部约定与由外部权威规定两类情景中,合作绩效似乎应该无差异。然而,经验研究却表明“形成规则”本身将“独立地”促进合作而产生溢价现象,如图1中①所示,内生制度选择过程带来的绩效改善,被称为“内生溢价”(Dal Bó等,2010),而外部权威规定导致的绩效提高,被称为“垂直溢价”(Vollan等,2017)。换言之,形成规则本身对合作绩效的直接影响(direct effect),为其他因素②所不能解释的合作改善残差(Kamei,2016),这种残差本文称之为合作溢价。

①North(1990)的制度环境与制度安排划分;Ostrom(1990)集体行动中划分“宪法规则—集体选择规则—操作规则”三层次;Williamson(2000)的社会分析四层次框架,即社会嵌入层—制度环境—社会治理层—资源配置层。

②其他因素包括如选择效应(selection effect)和信息效应(information effect),前者指因不可观测的个体特质(personal characteristic)造成的,内生制度与外生制度情景中被试类型并非均匀分布;后者指内生制度的投票机制所传递愿意合作的正向信号,从而促进合作(周晔馨等,2014)。

内生制度绩效研究及合作溢价的结论,经由不断完善的研究方法,特别是实验方法的应用,逐步确认制度规则的“形成规则(产生方式)”对合作绩效存在独立解释贡献。这一脉络可以概括为如表1所示。

| 研究观点 | 研究方法 | 研究结论 | 方法局限性 | 代表性文献 |

| 以西方社会为对象的研究,表明“博弈规则的内生调整”,比如民众参与政治决策、成员参与规则制定等,可显著地提高合作绩效,即内生溢价 | 基于宏观数据的计量研究 | 民众参与权促进诚实纳税(合作) | 内生性问题:计量模型的对照组样本自身特征存在差异,比如纳税较高地区的居民具有更高的公共精神 | Pommerehne和Hannemann(1996);Frey(1997);Torgler(2005) |

| 案例研究 | 农民管理的水利灌溉系统效率优于政府管控的 | 同上:农民因选择自己喜好或者更好的灌溉规则而较少违背规则 | Ostrom(1990,1992);Bardhan(2000);Cox和Ross(2011) | |

| 控制实验(田野) | 公共项目的决策参与可提高满足感、正当性以及劳动投入 | 被试随机匹配、有效控制手段,可分离出“博弈规则形成规则”对合作绩效的独立影响 | Zikos等(2010);Olken(2010);Janssen等(2012) | |

| 控制实验(实验室) | 在控制选择效应、信息效应之后,发现内生溢价依然显著 | 同上 | Tyran和Feld(2006);Dal Bó等(2010);Martinsson和Persson(2016) | |

| 以东亚社会为对象的研究,表明无显著内生溢价,甚至在“外部权威制定规则”情景下合作水平更高,即垂直溢价 | 控制实验(田野、实验室) | 中国农民更倾向于外部规制,在自主管理下更多地违背规则;秉持权威服从倾向中国被试表现垂直溢价 | 同上 | Otto和Wechsung(2014);Vollan等(2017);Kocher等(2016);闫佳和章平(2016) |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

如上所述,不管内生溢价还是垂直溢价,均表明在控制博弈规则一致的情况下,博弈规则的产生方式,是内生调整,还是外部权威设定,并非如主流理论所认为的无关紧要。因此,有必要探究形成规则本身如何影响合作绩效的内在机理。

(二)内生、垂直溢价的成因机理

依据研究脉络,成因机理大致可以分为三类:规范强化机制、外部规制的挤出效应以及程序正当认同的猜测。前两个成因为学者们所采纳用于解释西方社会所存在的内生溢价,然而,随着跨文化检验所呈现的相反的垂直溢价,程序正当认同的机理受到重视,并为将内生和垂直溢价纳入统一的分析框架提供了可能。

1. 基于投票信号的规范强化机理

Tyran和Feld(2006)借鉴社会心理学的规范激活(norm activation)理论,认为内生选择非震慑惩罚机制分为直接与间接作用路径:一是博弈规则的建立,直接地激活合作规范(cooperation norm),而成员投票表决的程序蕴含关于“应该如何做”的公共表达(public expression)将强化合作规范;二是成员投票的“立法”(lawmaking)过程隐含着“合作意愿的信号”,从而间接地激活条件合作(conditional cooperation)规范。Dal Bó等(2010)则沿用这一解释以说明“民主机制本身对合作绩效的直接效应,而非其建立的博弈规则(象征性惩罚)产生的间接工具性效应(indirect instrumental effect)”,而且指出由成员投票“集体”决定作为一种协调机制,可能产生聚点效应,从而提高合作水平。如此可归纳为,与外部权威规定相比,内部成员约定过程中,因投票信号(voting signal)所披露关于成员合作意愿的“多余”信息,将强化合作规范而改善合作绩效,Dal Bó等(2010)称之为信息效应(information effect)。然而,Dal Bó等(2010)的扩展实验,控制外生和内生情景中个体所接受的信息量一致,内生溢价依然显著,因此基于投票信号的规范强化机理似乎并不合适。

2. 外部规制导致挤出效应

依据霍布斯(1985)的理论,为避免“自然状态”上演,建立垄断暴力的中央权威(centralized authority)是唯一且有效的路径。然而Taylor(1976)则认为,“高强度的外部惩罚机制(strong external system of sanctioning)可能破坏自愿合作的基础”,进而导致集体行动失败。同样地,Ostrom在2009年的诺贝尔获奖演说中,提出外部权威强加的规制(external regulation)通常是失败的,将挤出CPR治理中节约资源的内在动机,相反,由资源占用者亲自参与规则制定却有利于实现可持续发展(Ostrom,1992)。也就是说,外部强加的博弈规则(imposing rules)与成员自愿接受的(voluntarily-agreed)相比,可能有损于公共品自愿供给的内在动机(Janssen,2015),从而造成广泛存在于西方社会的“挤出效应” (Bowles和Polania-Reyes,2012)。由此,外部规制导致挤出效应,而内生选择则可避免,甚至促进合作的内在动机(Feld和Tyran,2002),然而这一解释却并未说明挤入或挤出的微观机理。

3. 基于程序公平的正当认同

针对内生选择如何强化规范,又是为什么挤入合作动机,Feld和Tyran (2002)猜测“程序正当”是不可忽视的。进一步,Tyran和Feld(2006)认为内生选择的程序公平赋予惩罚机制更高的正当性(legitimacy),从而提高个体的合作意愿,而外部权威规定则不能,这取决于人们对博弈规则制定主体(enacting body)的正当性感知。同样地,Grossman和Baldassarri(2012)指出个体关于政治过程(political process)的“公平评价”,因强化内生制度(惩罚机制)的正当性而导致溢价,并得到访谈数据的支撑,即被试普遍认为投票推举是产生地区领导人最适当的方式。更为直接地,DeCaro等(2015)利用心理学问卷发现,内生制度情景中个体所报告的程序公平感知更高,并指出“因人们感知投票程序的公平而增强惩罚机制的正当性,从而避免挤出合作动机”。因此,个体经由传统实践而习得关于“适当政治结构”(appropriate political structure)的价值与信念,表现为基于程序公平的正当认同,将决定制度绩效的优劣(Giuliano和Nunn,2013)。

这种因文化经历习得的程序正当认同机制,在Vollan等(2017)以中国被试为对象的实验工作中尤为明显,作者采用文化维度量表,测度个体的(外部)权威服从倾向,发现较弱服从倾向个体表现出与西方被试一样的内生溢价,而较强服从倾向个体则表现出垂直溢价。由此可见,与前两种成因相比,基于程序正当认同的路径,可为内生溢价与垂直溢价共存的跨文化差异现实提供更为微观的理论依据。

三、制度内生选择提高合作绩效及其度量上文在介绍核心概念的基础上,述评已有研究关于溢价现象的成因机理,本节将就内生溢价的发现过程,阐述学者通过一系列逐步完善的方法(案例、控制实验)确认溢价存在及度量绩效改善程度的大小。

(一)决策参与导致合作改善及其高估内生溢价的可能性

很多实证研究认为民众参与能促进合作水平。例如,针对瑞士公民的诚实纳税情况的调查,Pommerehne和Weck-Hannemann(1996)、Frey(1997)和Torgler(2005)均发现在民众可以直接参与公共预算制定的州中纳税情况,显著好于实行纯粹的代议制州(purely parliamentary cantons),表明如果民众可以直接参与税收法律或缴税率、甚至税收的一般规则的制定,则民众的纳税意愿,即公共品的供给水平更高。因此,民众参与政治决策过程与纳税水平间存在相关关系,意味着一种内生溢价的可能。

同样地,围绕CPR共享资源治理的案例研究与田野实验也表明“成员参与规则制定”有利于实现可持续发展(Ostrom,1992)。Bardhan(2000)在考察印度、尼泊尔等地的农业灌溉系统的效率时,发现与当地政府主导规则制定的项目相比,灌溉规则由当地农民自己参与制定,更有效地提高了农业生产效率,即很少有不遵守规则的情况发生。类似地,Cox和Ross(2011)考察美国新墨西哥州灌溉系统的案例也发现相同的结论。对此,基于全球范围内CPR资源治理案例考察,Ostrom(1990)归纳共同点认为由携带关于资源的局部知识(local knowledge)的占有使用者亲自参与制定“关于共享资源的获取与使用的地方规则”,可以有效避免公地悲剧的发生。进一步,Janssen等(2012)与Zikos等(2010)分别在欧盟、哥伦比亚地区招募农民参与CPR田野实验,结果再次确认农民参与管理的(governed by farmers)灌溉系统表现优于政府管控的(government managed)。更为严格地,Olken(2010)在印度尼西亚采取控制田野实验(controlled field experiment),保障备选政策(项目)结果的一致,发现政治决策中的直接参与可以有效地提高满足感和政策的正当性,并在随后项目实施过程中人们更愿意投入劳动和物资,换言之,“决策参与”过程本身导致满足感和正当性的提高,而非因该过程引致的物质收益增加。

但是,上述研究方法可能存在内生性问题,而高估内生溢价。比如Frey(1997)文章中政治参与度高的州与参与度低的州本身就存在差异,生活在前者的居民具有更高的公共精神(public spirit),因而纳税意愿更高;Bardhan(2000)中农民因选择自己喜好或者认为更好的(better)灌溉规则而“理所当然”地较少违背规则。正因为上述研究方法存在的问题,以及无法分离和度量“决策参与”改善合作绩效的程度大小,所以有必要采取实验室实验方法予以考察。实验室实验(lab experiment)可以严格地控制博弈规则的一致性及其他因素,并随机匹配“最大程度”地避免内生性问题(Janssen,2015),从而分离出形成规则对合作绩效的独立影响。

(二)博弈规则之“内生”对合作绩效的独立解释贡献

近年来,越来越多的学者开始利用控制实验方法,在实验室中考察内生溢价现象(见表2)。Tyran和Feld(2006)、Kamei等(2015)、Putterman等(2011)、Markussen等(2014b)、Vollan等(2017)和Marcin等(2016)考察正式惩罚①的内生和外生绩效差异,而Ertan等(2009)、Sutter等(2010)、Kamei等(2015)和Markussen等(2014b)则关注非正式(同侪)惩罚机制在内生选择和外生强加情景下的合作水平和福利改善的差异。此外,Kroll等(2007)和Martinsson和Persson(2016)考察内生投票决定强制性最小投入义务(binding obligation)如何影响合作行为。

①正式惩罚指的是现实中独立第三方实施或自动扣减,而非正式惩罚指个体间相互惩罚的机制,即同侪间实施(Putterman等,2011)。

| 文 献 | 博弈结构 | 被试群体 | 博弈规则 | 理论有效 | 合作改善 |

| Dal Bó等(2010) | PD | 美国、学生 | 非威慑惩罚 | 否 | 44%** |

| Grossman和Baldassarri (2012) | VCM | 乌干达、农民 | 非威慑惩罚 | 否 | 9%*** |

| Feld和Tyran(2002) | VCM | 瑞士、学生 | 非威慑惩罚 | 否 | 89%*** |

| Kamei等(2015) | VCM | 美国、学生 | 同侪惩罚 | 否 | 203%*** |

| Kamei(2016) | VCM | 美国、学生 | 非威慑惩罚 | 否 | 37%*** |

| Markussen等(2014a) | VCM | 丹麦、学生 | 竞争机制 | 是 | –6% |

| Markussen等(2014b) | VCM | 丹麦、学生 | 非威慑惩罚 | 否 | 19%* |

| Markussen等(2014b) | VCM | 丹麦、学生 | 同侪惩罚 | 否 | 27%** |

| Martinsson和Persson(2016) | VCM | 瑞典、学生 | 强制最小投入 | 是 | –4% |

| Sutter等(2010) | VCM | 奥地利、学生 | 同侪惩罚 | 否 | 84%*** |

| Sutter等(2010) | VCM | 奥地利、学生 | 同侪奖励 | 否 | 29%*** |

| Tyran和Feld(2006) | VCM | 瑞士、学生 | 非威慑惩罚 | 否 | 68%** |

| Tyran和Feld(2006) | VCM | 瑞士、学生 | 震慑惩罚 | 是 | 3% |

| Vollan等(2017) | VCM | 中国学生、工人 | 非威慑惩罚 | 否 | –14%*** |

| 注:PD:囚徒困境,VCM:公共品自愿供给;博弈规则表示成员或外部权威决定实施的制度安排;理论有效指博弈规则是否改变原博弈的纳什均衡(搭便车);合作改善指标为(内生制度下平均投入–外生制度下平均投入)/外生制度下平均投入,根据原文数据计算所得。***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。 | |||||

Tyran和Feld(2006)首次在实验研究中报告所谓的内生溢价现象,在公共品情景中,当非震慑的(non-deterent)正式惩罚机制由成员投票决定时,合作水平显著高于外生施加的。Putterman等(2011)则进一步允许被试就惩罚对象和强度由投票设定,发现个体经历短期学习后可以选择有效的惩罚参数,且投票行为与合作倾向、政治态度(意识形态)、性别和智力因素有关,内生选择不仅增加平均供给水平,而且提高了效率(efficiency gain),因此正式惩罚的内生选择可以有效地促进合作。非正式的同侪惩罚机制是否也存在内生溢价呢?Sutter等(2010)给予参与者内生选择同侪惩罚、同侪奖励或标准公共品规则情景的机会,发现当惩罚或奖励由内生投票决定时,之后的合作供给优于外生随机确定,从而确认非正式机制也存在内生溢价的现象,而且,Sutter的数据表明内生选择削弱动机挤出效应,并改善合作效率,甚至高于以往实验发现的外生实施惩罚或奖励造成的效率改善水平。

上述研究只是考察了被试在正式惩罚或同侪惩罚(奖励)与标准公共品机制间的选择,而未提供正式惩罚与同侪惩罚两者间的内生选择可能。对此,Kamei等(2011)首次考察人们关于正式惩罚和非正式惩罚的偏好差异,发现与适度固定成本的正式惩罚相比,非正式惩罚更受欢迎并且效率更高,特别在内生选择情景下效率得到强化。更进一步,Markussen等(2014b)聚焦正式惩罚、同侪惩罚和无惩罚机制三种机制共存时的“内生选择”,发现被试更多地投票选择同侪惩罚或无惩罚,而不是效率更高的正式惩罚(惩罚成本小于合作剩余),这与Ertan等(2009)的发现一致,并且,与Sutter等(2010)和Tyran和Feld(2006)一致,发现内生选择本身可以提高同侪惩罚和非震慑正式惩罚的效率,作者称为“民主红利”(democratic dividend)。

然而,有学者(Dal Bó等,2010;Kamei,2016)指出上述研究关于内生溢价的识别方法(identification issues)存在问题,不能纯净地分离内生选择本身对合作的解释贡献。基于此,Dal Bó等(2010)提出具有创新性的识别方法,保证个体特征一致性的情况下,发现内生制度绩效的总效应(total effect)中,选择效应、外生处理效应①(exgogenous treatment effect)和内生溢价的解释贡献分别为8%、66%和26%,表明内生约定的规则本身对合作促进作用是不可忽视的。Kamei(2016)则借鉴Dal Bó等(2010)的识别方法,再次确认非震慑正式惩罚的内生溢价存在。

①即,图1中路径②,即博弈规则的创建导致的合作提高(等价于外生制度情景中的合作改善);内生溢价则是过程或形成规则的“直接”影响,即路径②。

在具有负外部性的CPR治理情景下,Vollan(2008)与Gatiso等(2015)以发展中国家被试为对象,发现内生选择的较高决策参与度(self-defermination)有效地缓解外部激励(如惩罚)对合作动机的挤出效应,特别是在充满竞争性的资源稀缺环境下(Gatiso等,2015)。DeCaro等(2015)则招募美国大学生参与CPR实验,发现惩罚机制只有在内生选择情景下才有效,而在强加的(imposed)惩罚机制下合作绩效最差。进一步,Grossman和Baldassarri(2012)首次将实验考察与现实中行为表现相联系,发现乌干达农民在内生制度下合作水平更高,且较好地预测现实中参与集体行动的表现,一定程度上说明内生溢价的生态有效性(ecological validity)。

四、内生溢价的跨文化差异及解释机制上述文献考察对象多为西方社会,虽然实验设计存在细微差异,但结果均表明内生溢价是普遍存在的,然而同样的实验设置在东亚社会却呈现出相反现象,因此针对跨文化差异寻求一个纳入文化价值因素的新视角。

(一)秉持权威服从的社会呈现垂直溢价

Vollan等(2017)以中国工人与学生为对象,再严格地按照Dal Bó等(2010)的识别方法,发现整体上并不存在内生溢价,反而中国被试在外生强加规则情景下表现更好,作者称之为“垂直溢价”。同样地,Kocher等(2016)与闫佳和章平(2016)以中国学生为对象,考察强制最小投入与集中式惩罚,也未发现内生溢价。虽然并未直接考察内生溢价,但Herrmann等(2008)公共品跨文化实验发现,在外生同侪惩罚机制下,合作水平较高的群体中只有中国(成都)属于传统型社会,其他传统社会均表现出较低的合作水平,表明惩罚机制效率在不同社会中存在很大差异。对此,Gintis(2008)的评论文章认为秉持“权威主义”(authoritarian)的传统型社会之所以表现差,可能是因为公共品供给实验所含的“博弈规则”对于他们来说是一种文化冲击(a clash of cultures),显然,这种解释对于中国经验来说不成立。此外,在考察海河流域灌溉系统的集体行动问题时,Otto和Wechsung(2014)实验发现中国农民在可参与规则制定(self-crafted)情境中,公共品投入更少且更为频繁地违背规则,却更愿意响应外部规制(externally designed rules),而这与已有以西方农民群体为对象的研究结论恰恰相反(Cox和Ross,2011;Janssen等,2012)。

如何解释中国经验中的“异常现象”?Otto和Wechsung(2014)指出由于长期农业生产集体化与较强的国家控制②,与其他国家的农民相比,中国农民缺乏自主治理(self-organization)的经验,而过往经验对于制度绩效又是至关重要的(Giuliano和Nunn,2013)。进一步,在发现基于投票信号的规范强化机制并不适用于中国被试的情况下,Vollan等(2017)利用世界价值观问卷,度量参与者的权威服从倾向(可视之为对外部权威规定规则的正当评价),并划分弱权威服从与强权威服从倾向两类,发现前者与西方被试一样表现出内生溢价,而后者则表现出垂直溢价,并且权威服从倾向很好地解释内生与外生制度下个体合作水平差异。

②在中国大多数地区,水利灌溉系统由作为地方政府分支机构的区域委员会负责,区域内农民并不参与水资源利用、维护规则的制定(Wang等,2013)。

综上,内生溢价的跨文化差异与Vollan权威服从测度工作再次提示我们,单从“规范强化”或“挤出效应”理解“形成规则”对合作绩效的影响是不够的,而更应关注“基于程序公平的正当认同”。对此,Grossman和Baldassarri(2012)指出程序正当评价可能因时间、空间或场景条件所塑就的文化背景而异,因此,打开内生制度绩效的“黑箱”,有必要纳入文化价值因素的考量。

(二)文化价值因素影响“溢价”的作用机理

尽管主流学者并不认可将文化传统纳入经济分析,但如前所述人类行为模式、制度绩效的跨文化差异是显然存在的(Herrmann等,2008),特别是制度内生选择情景中,东西方所呈现的迥然差异(Vollan等,2017)。对此,汪丁丁(1995)言明诸如“包括宗教的、权威和意识形态的、自我约束和社会道德规范”,作为一种非经济因素,决定并培养人们的价值信念与偏好。换言之,个体因传统经历(traditional practice)习得的关于正当政治结构的价值与信念(value and belief)将决定制度绩效的优劣,成为制度良好运行的微观基础(Giuliano和Nunn,2013)。因而,无法回避文化与制度间的互动关系(Alesina和Giuliano,2015)。

文化与制度间的互动关系启发,处于不同的文化传统中,习得不同的关于“博弈规则‘应当’如何产生”的正当认同,可能影响内生溢价的跨文化稳定。事实上,学者早已关注这种正当性的文化来源,Weber(1978)归纳有三类:基于制度化程序(institutional procedures)的法理正当性(rational-legal legitimacy),强调规则(rules)的正当性,而非统治者(rulers);来源于习俗、惯例与祖训的传统型权威(traditional authority);源于德行人格的魅力型权威(charismatic leadership)。法理正当性,即内生制度选择过程正当,来源于对制度化程序正义的信奉;而后两者则为权威服从提供正当理由,在非西方的传统型社会(Gintis,2008),特别是在普遍认同父爱主义干预(paternalistic authoritarianism)的儒家价值体系中尤为突出,生活于斯的个体因认同权威正当(Akerlof,2015),而屈服于来自权威主体的、具有垂直特征的科层压力(hierarchical pressure),甚至愿意为此损失一定的物质收益(Karakostas和Zizzo,2016)。可见,制度绩效呈现内生溢价还是垂直溢价,取决于个体秉持的关于“博弈规则形成规则”的正当性认同。

由此,引入“文化经历—规则正当”,可为理解内生制度绩效跨文化差异提供新视角。面对建立在西方民情之上的理论模型在跨文化群体中“水土不服”,不同领域学者将思考视角指向区别于物质激励的文化内涵,如集体主义、等级秩序、德行人格。这种描绘文化土壤异质性的不同角度,一定意义上均可归纳为Weber(1978)的“正当性差异”分类,表现在内生制度研究中则形成“文化经历–规则正当”的传递路径,进而外显为决策行为的差异,这也正是新制度学派一再强调的非正式约束对正式制度的制约作用所在。

1. 东方社会秉持权威正当认同

人类文化研究中,Hofstede等(2010)关于文化维度的调查表明,东亚社会共享着一种社会规范——对权威的尊重(deference),即不提倡个体间协商,而强调下属只有“服从”的义务而不应有反对的权力。也就是说,秉持权威规定认同而服从其“命令”。对此,Vollan等(2017)称之为“科层规范”(hierarchical norm),作为一种在东方社会中实际运行的非正式制度,将限制正式制度(如民主)的绩效。这种“科层规范”来源于儒家价值体系对科层与命令(hierarchy和order)的强调,使得“团结”的社会更认同权威正当(Van Vugt和De Cremer,1999),而且较强的家庭纽带(family ties)也进一步限制民众参与政治过程的积极性,从而制约在内生制度中的合作表现(Alesina和Giuliano,2015)。Iyengar和Lepper(1999)实验发现,与拥有盎格鲁传统的美国儿童相比,亚裔美国儿童在父母在场并为之选择游戏任务时表现更好;雷震等(2016)也发现具有自上而下等级特征的“官本位”文化认同显著地影响中国被试的腐败行为及对腐败的容忍度,因认同“官文化”正当而愿意容忍物质收益损失。同样地,借鉴Zhao(2009)的“天命观”(mandate of heaven),Roland和Xie(2016)认为集体主义社会(如中国)秉持统治者正当认同的社会共识,而在制度变迁中表现出与个体主义社会(如欧洲)截然不同的集体行动模式(type),前者历史落入“朝代循环”(dynastic cycle)陷阱,后者则不断创新制度(institutional innovation)走上繁荣之路。更为直接地,Yamagishi(1988a)跨国别的实验发现,在无惩罚的公共品实验中,秉持集体主义倾向的日本被试表现劣于美国被试,Yamagishi(1988b)又进一步发现,在无惩罚可能的情况下,日本被试比美国被试更多地选择退出选项,为此牺牲社会合作带来更高收益的可能,这表明日本社会中集体行动更多地依赖于外部规制。

因此,东方社会所秉持的权威正当认同,导致集体行动依赖于集权式管理系统(centralized governance system),而较难实现基于可持续民主决策系统(sustainable democratic system)的自主治理(Ostrom,1997;关宏宇等,2015),而且长期浸淫于信奉家长式传统的企业管理、政府治理以及家庭、教育系统中,将加剧权威服从的价值认同与偏好(Yamagishi,1988a;Vollan等,2017),从而更加依赖外部规制而不信任成员间民主协商,表现出垂直溢价。

2. 西方社会信奉制度化程序正义

然而,在西方社会中则是另一番“风景”,普遍存在着内生溢价。Van Vugt和De Cremer(1999)发现西方被试“普遍厌恶专断式领导”(autocratic leadership),并非出于该情景下不利的物质收益考量,而是关注于专断式领导的程序不公。换言之,西方被试愿意为程序公平而放弃一定的物质收益。进一步,Rutte和Wilke(1985)发现当面临集体行动困境时,人们更喜好通过民主机制(如投票多数决或一致同意)来解决。更为直接地,Van Vugt等(2004)实验发现,与Yamagishi(1988b)结论相反,在可退出的公共品实验中,与参与式或咨询式(participative or consultative)领导风格相比,专断式(autocratic)领导情景下更多的成员选择退出集体行动。而且,Gorodnichenko和Roland(2015)的研究也表明,在个体主义社会中,面临集体行动困境时,民主机制更容易被采纳。此外,De Cremer等(2005)也表明程序公平的心理感知对合作的积极作用,而DeCaro等(2015)进一步发现西方被试处在内生制度情景中的程序公平感知更高,并提高合作绩效。

所以,依据Weber(1978)关于“制度化程序正义”的思考与托克维尔(1988)对美国民情的观察,西方社会对制度化程序正义的重视,而非统治者的权威,使得更喜欢参与制度内生选择过程,而抵触外生制度中的“强制”,因而表现出内生溢价。

如上所述为我们呈现出一幅图景,在内生或外生制度情景下,因文化经历习得的程序正当评价是决策个体效用构成中不可或缺的一维,甚至愿为此牺牲一定的金钱收益,这种非理性行为是传统理论所不能解释的。为了弥补经济理论对经验证据所呈现跨文化异质性的力不从心,有必要关注这种非物质偏好构成,本文则是对此的一个探索性分析。

五、内生溢价的场景依赖特征尽管内生溢价现象是普遍存在的,但也有实验发现不存在内生溢价(见表2),表明赋予成员参与权带来的合作溢价并非必然,可能具有场景依赖的(context-dependent)特征(Martinsson和Persson,2016)。本文对比两类实验的设计差异,归纳了内生溢价的适用条件。

首先,已有内生溢价实验文献,主要以考察具有(正或负)外部性的决策情景为主,如公共品自愿供给与共享资源治理。Dal Bó等(2015)则以无策略考虑(strategic consideration)的真实努力任务①(real effort task)替代Dal Bó等(2010)实验中的囚徒困境场景,发现内生选择薪酬方案并未带来更高的努力水平,说明内生溢价的存在可能与博弈结构的策略考虑属性有关,而且,Gatiso等(2015)发现内生溢价在资源稀缺的情况下更为明显,而资源稀缺意味着外部性问题更为严重。所以,成员间行为关联导致的外部性问题是内生溢价的一个必要条件。

①真实努力实验为,在5分钟内尽可能多的求5个随机数之和,计算正确题目数越多则收入越高,每个人的收益仅取决于自己的努力水平,而非囚徒困境或协调博弈中依赖于他人的行动。两种可供选择的薪酬方案:固定工资加提成和计件工资。

其次,从表2的“博弈规则”栏可知,当博弈规则具有震慑力(deterent),则内生选择与外生施加的制度安排绩效无差异。其中具有代表性的,Tyran和Feld(2006)虽然发现非震慑的正式惩罚机制下存在内生溢价,但在高强度惩罚机制(即,此情景下最优行为为合作)下,却未发现内生溢价(3%,不显著)。Marcin等(2016)则借鉴Dal Bó等(2010)的识别方法,发现内生选择与外生随机确定惩罚者情景下合作效率无差异,但此实验中惩罚者对其所实施的惩罚强度拥有完全的自由裁量权,且重复博弈中存在声誉效应,因此在外生强加情境中,成员可能因畏惧高强度惩罚或重视未来收益而普遍合作(Kroll等,2007)。同样地,Markussen等(2014b)与Martinsson和Persson(2016)分别考察组间竞争(intergroup competition)与有约束力的(binding)最小投入限定,也未发现内生溢价。可以看出,上述未发现内生溢价的博弈规则共同特点在于,均改变基于理性假设的原博弈均衡,具有一定震慑力,而这种“强制属性”可能造成控制的隐藏成本(the hidden cost of control),从而挤出合作动机(削弱内生溢价)。而且,有约束力的博弈规则,使得所有人(包括搭便车者)均有激励投票支持,从而使得基于投票信号的规范强化机制失效。

综上,本文在对比“内生溢价”实验设计差异的基础上,归纳出内生溢价存在的两个条件(场景特征):其一,外部性存在的必要。决策环境所具有的外部性特征是利益相关者参与政策制定过程促成合作溢价的必要前提,提示机制设计者在诸如公共品、CPR、团队生产的政策制定中,不应忽视局中人自我调整的可能性及其积极作用。其二,博弈规则是否具有威慑力。如果在引入博弈规则之后,原博弈均衡发生改变,则较强的震慑约束力可能适得其反,造成挤出效应。换言之,局中人自我调整导致合作溢价,只适用于没有足够强的执行机制(enforcement institution)确保规避搭便车的情景(Rauchdobler等,2009),如诚实纳税、捐赠。此外,成员间投票的制度内生机制也可能导致互相的不信任,因而内生溢价是否适用于大规模群体仍有待进一步的研究(Dal Bó等,2010;DeCaro等,2015)。上述场景依赖的特征,不仅启发理论工作者需进一步厘清内生制度绩效的微观机理,也提示机制设计者在政策实践中不应忽视制度内生调整的可能性及积极效应,也应把握其适用前提。

六、研究结论与展望在系统梳理关于“博弈规则产生方式”促进合作溢价的相关案例、控制实验(田野、实验室)研究的基础上,我们总结与归纳了目前内生制度绩效的研究现状及其启示,并在此基础上展望围绕合作溢价因果机制的可能拓展路径。

(一)内生制度绩效研究现状及启示

大量内生制度绩效经验研究的结果表明,以下几点是确切的:

1. 当事人“内生”调整规则产生合作溢价

当事人“内生”决定关于合作的规则,对合作绩效有区别于其他各种已知效应的独立解释贡献。即,合作规则之“内生”对合作绩效有直接效应(direct effect)。这一结论表明:无数陌生人之间相互打交道的合作事务中(如公共物品、信任合作等),如果互动的博弈规则可以由当事人通过投票的方式自行调整“内生”确定的话,比起由外部控制者决定博弈规则的方式,前者的合作绩效更高。这种由当事人内生选择博弈规则的研究,在控制了(或者说剔除了)以下已知效应,即可能影响合作绩效的因素以后,依然存在内生的合作溢价,比如,所选的合作博弈规则的工具效应(instrumental effect)(Sutter等,2010)、内生调整过程中的信息效应(Dal Bó等,2010)以及选择效应(Tyran和Feld,2006)。同时,也需认识到内生溢价并非必然,决策情景的外部性以及博弈规则的非震慑性是存在的前提。

2. 内生制度绩效的跨文化差异——垂直溢价的存在

同样由当事人通过投票的方式“内生”确定相同的博弈规则,在不同国家、地域等不同文化背景下的,合作绩效可能有显著差异,甚至出现相反的情况。有的地方可能出现内生溢价,有的地方可能出现垂直溢价——外部的上级支配垂直体系规定下,人们的合作绩效更高——Vollan等(2017)发现中国被试表现出与内生溢价相反的垂直溢价。这种因文化背景差异出现不同结果的情况,与Herrman等(2008)发现的普遍差异是相似的。

3. 基于程序正当认同的合作机理

内生溢价或垂直溢价的机理,可循“文化价值认同——程序规则正当感知”思路分析理解。内生制度实验研究背后的基本脉络不难理解:博弈规则无论内生还是外生,个体们面对此规则作出决定合作水平的决策,形成合作绩效。如何解释与主流理论预测不一致的绩效差异,DeCaro等(2015)的工作显示:合作绩效与个体们决策时对程序公平感知间,存在正向关系;Vollan等(2017)则采纳文化维度指标度量个体的权威服从倾向,发现权威服从倾向与垂直溢价有显著关系,从而提示内生制度绩效可从程序正当视角介入考察。

(二)未来研究展望

针对上文概括的内生制度绩效研究现状及启示,后续研究及任务分解可以归纳为如下几点:

首先,涉及让被试们参与投票,并进行公共物品投入或信任合作实验设计,务必注意控制可能存在诸因素——博弈规则本身的工具效应、内生选择过程的信息效应与选择效应。

其次,跨文化差异也许可以刻画为因文化经历习得的,关于博弈规则产生方式的拒斥或尊奉(正当认同);这种拒斥或尊奉作为非物质利益的社会偏好,影响个体们对置身其中的具体合作博弈规则的拒斥或尊奉,进而影响具体合作场景中对正当行动的评价,从而出现不同的合作绩效,内生溢价或垂直溢价。例如Tyran和Feld(2006)将“正当”认同评价,作为解释变量纳入关于合作水平的分析框架。

最后,跨文化以及个体间的异质性表现需要厘清制度与文化的互动关系(Alesina和Giuliano,2015),以及个体微观层面的行为机理,后者可能是围绕财产收益及其分布状态的社会偏好理论(Camerer和Fehr,2004)所不能涵盖的,而需纳入程序正当及其公平感知等非物质偏好可能(Stutzer和Frey,2006)。在构建纳入因文化经历习得的正当性认同的非物质偏好之后,进一步尝试开发有效的度量方法,特别是经济学实验中“激励相容”的金钱诱导机制,以测度个体间非物质的好恶程度,为剖析并实证检验合作绩效的行为机理提供理论依据与工具基础。

| [1] | 关宏宇, 朱宪辰, 章平, 等. 共享资源治理制度转型中个体规则认同与策略预期调整——基于南京住宅小区老旧电梯更新调查研究[J]. 管理评论, 2015(8): 13–22. |

| [2] | 雷震, 田森, 凌晨, 等. 社会身份与腐败行为: 一个实验研究[J]. 经济学(季刊), 2016(3): 869–892. |

| [3] | (英国)霍布斯著, 黎思复, 黎廷弼译. 利维坦[M]. 北京: 商务印书馆, 1985. |

| [4] | (法国)托克维尔著, 董果良译. 论美国的民主[M]. 北京: 商务印书馆, 1988. |

| [5] | 汪丁丁. 从" 交易费用”到博弈均衡[J]. 经济研究, 1995(9): 72–80. |

| [6] | 韦倩, 姜树广. 社会合作秩序何以可能: 社会科学的基本问题[J]. 经济研究, 2013(11): 140–151. |

| [7] | 闫佳, 章平. 集中式惩罚与公共品自愿供给: 一项实验研究[J]. 经济学动态, 2016(6): 85–99. |

| [8] | 周晔馨, 涂勤, 胡必亮. 惩罚、社会资本与条件合作——基于传统实验和人为田野实验的对比研究[J]. 经济研究, 2014(10): 125–138. |

| [9] | Alesina A, Giuliano P. Culture and institutions[J]. Journal of Economic Literature, 2015, 53(4): 898–944. |

| [10] | Bowles S, Polania-Reyes S. Economic incentives and social preferences: Substitutes or complements[J]. Journal of Economic Literature, 2012, 50(2): 368–425. |

| [11] | Chaudhuri A. Sustaining cooperation in laboratory public goods experiments: A selective survey of the literature[J]. Experimental Economics, 2011, 14(1): 47–83. |

| [12] | Cox M, Ross J M. Robustness and vulnerability of community irrigation systems: The case of the Taos valley acequias[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2011, 61(3): 254–266. |

| [13] | Dal Bó P, Foster A, Putterman L. Institutions and behavior: Experimental evidence on the effects of democracy[J]. American Economic Review, 2010, 100(5): 2205–2229. |

| [14] | DeCaro D A, Janssen M A, Lee A. Synergistic effects of voting and enforcement on internalized motivation to cooperate in a resource dilemma[J]. Judgment and Decision Making, 2015, 10(6): 511–537. |

| [15] | De Cremer D, Tyler T R. Managing group behavior: The interplay between procedural justice, sense of self, and cooperation[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2005, 37: 151–218. |

| [16] | Ertan A, Page T, Putterman L. Who to punish? Individual decisions and majority rule in mitigating the free rider problem[J]. European Economic Review, 2009, 53(5): 495–511. |

| [17] | Feld L P, Tyran J R. Tax evasion and voting: An experimental analysis[J]. Kyklos, 2002, 55(2): 197–221. |

| [18] | Gatiso T T, Vollan B, Nuppenau E A. Resource scarcity and democratic elections in commons dilemmas: An experiment on forest use in Ethiopia[J]. Ecological Economics, 2015, 114: 199–207. |

| [19] | Giuliano P, Nunn N. The transmission of democracy: From the village to the nation-state[J]. American Economic Review, 2013, 103(3): 86–92. |

| [20] | Grossman G, Baldassarri D. The impact of elections on cooperation: Evidence from a lab-in-the-field experiment in Uganda[J]. American Journal of Political Science, 2012, 56(4): 964–985. |

| [21] | Henrich J, Boyd R. Why people punish defectors: Weak conformist transmission can stabilize costly enforcement of norms in cooperative dilemmas[J]. Journal of Theoretical biology, 2001, 208(1): 79–89. |

| [22] | Janssen M A, Bousquet F, Cardenas J C, et al. Field experiments on irrigation dilemmas[J]. Agricultural Systems, 2012, 109: 65–75. |

| [23] | Janssen M A. A behavioral perspective on the governance of common resources[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2015, 12: 1–5. |

| [24] | Kamei K. Democracy and resilient pro-social behavioral change: An experimental study[J]. Social Choice and Welfare, 2016, 47(2): 359–378. |

| [25] | Kamei K, Putterman L, Tyran J R. State or nature? Endogenous formal versus informal sanctions in the voluntary provision of public goods[J]. Experimental Economics, 2015, 18(1): 38–65. |

| [26] | Karakostas A, Zizzo D J. Compliance and the power of authority[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2016, 124: 67–80. |

| [27] | Kocher M G, Martinsson P, Persson E, et al. Is there a hidden cost of imposing a minimum contribution level for public good contributions?[J]. Journal of Economic Psychology, 2016, 56: 74–84. |

| [28] | Markussen T, Reuben E, Tyran J R. Competition, cooperation and collective choice[J]. The Economic Journal, 2014a, 124(574): F163–F195. |

| [29] | Markussen T, Putterman L, Tyran J R. Self-organization for collective action: An experimental study of voting on sanction regimes[J]. The Review of Economic Studies, 2014b, 81(1): 301–324. |

| [30] | Sutter M, Haigner S, Kocher M G. Choosing the carrot or the stick? Endogenous institutional choice in social dilemma situations[J]. The Review of Economic Studies, 2010, 77(4): 1540–1566. |

| [31] | Taylor M. Anarchy and cooperation[M]. New York: Wiley, 1976. |

| [32] | Torgler B. Tax morale and direct democracy[J]. European Journal of Political Economy, 2005, 21(2): 525–531. |

| [33] | Tyran J R, Feld L P. Achieving Compliance when Legal Sanctions are Non-deterrent[J]. The Scandinavian Journal of Economics, 2006, 108(1): 135–156. |

| [34] | Vollan B. Socio-ecological explanations for crowding-out effects from economic field experiments in southern Africa[J]. Ecological Economics, 2008, 67(4): 560–573. |

| [35] | Vollan B, Landmann A, Zhou Y X, et al. Cooperation and authoritarian values: An experimental study in China[J]. European Economic Review, 2017, 93: 90–105. |

| [36] | Wang X X, Otto I M, Yu L. How physical and social factors affect village-level irrigation: An institutional analysis of water governance in northern China[J]. Agricultural Water Management, 2013, 119: 10–18. |

| [37] | Zhao D X. The mandate of heaven and performance legitimation in historical and contemporary China[J]. American Behavioral Scientist, 2009, 53(3): 416–433. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39

,

,