小而新的成长劣势和弱性,缺少合理性和绩效记录,使新企业的创建和成长充满了高不确定性,从而导致居高不下的创业失败率。创业本质上可视为一个学习过程,创业学习对于减少新企业的高不确定性,促进创业成功具有关键作用。创业学习理论的发展能够从根本上驱动创业理论发展(Minniti和Bygrave,2001),研究创业学习如何发生以及何时发生有助于理解和揭示创业过程的本质(Wang和Chugh,2014)。尽管创业学习的重要性得到学术界普遍认同,但创业学习仍是创业领域的一个年轻子集,创业学习研究仍存在许多悬而未决的问题。

首要问题是创业学习的概念体系尚不完善。尽管有些学者基于不同的研究视角对创业学习进行概念界定,但大多数创业学习的概念简单移植于组织学习和知识管理理论。亟待形成完善的创业学习概念体系,从而深入揭示创业学习的本质和内涵。第二个问题是已有的创业学习研究多聚焦于创业者学习,但对员工、群体和组织等创业学习主体的关注很少。如Lagarda等(2016)强调了创业学习是创业者利用自身学习能力通过持续学习产生新知识并运用到产品或服务中的动态学习行为。在信息爆炸的知识经济时代,以创业者为主的英雄式创业已无法适应外部环境的快速变化(Harper,2008)。新企业的创建和发展,新企业竞争优势的建立,新企业卓越绩效的取得更加需要新企业的重心从仅凭创业者一己之力过渡到新企业所有组织成员的众志成城。所以,随着新企业的发展,需要充分调动员工、群体和组织等不同层面创业学习主体的学习主动性与积极性。由于不同创业学习主体的学习任务与学习分工迥异,创业学习需要从创业者转移到员工、群体和组织层面,创业学习的转移能够使新企业形成有效的创业学习体系,达成创业任务,取得创业成功。第三个问题是创业学习概念和内涵的复杂性导致目前仍缺少获得普遍认同的较为成熟的创业学习量表,这在一定程度上阻碍了创业学习实证研究的发展,致使已有创业研究以质性研究为主,而形成完善的创业学习概念体系是创业学习量表开发的前提。

针对新企业创业学习理论研究存在的突出局限,本文从创业学习转移这一全新的理论视角推进创业学习的研究,界定了创业学习转移的概念,构建了创业学习转移机制的理论框架,深入分析创业者、员工、群体和组织等不同层面学习主体各自的创业学习特征与机制,以及不同层面学习主体之间创业学习转移的机制与路径。本研究通过抛砖引玉,能够推进创业学习在员工、群体和组织层面展开深入研究,同时能够推进不同主体之间创业学习转移的实证研究。本文结构如下:第一部分,分析了创业学习的研究现状和存在的研究局限,指出研究创业学习转移的理论创新性和现实需求;第二部分,建立了创业学习概念体系的5W1H模型;第三部分,构建了创业学习转移的理论模型,包括创业学习的前向转移和后向转移,本文主要关注创业学习的前向转移;第四部分,深入分析创业者、员工、群体和组织等不同层面学习主体各自的创业学习机制和特征;第五部分,分别构建了创业者到员工,员工到群体,群体到组织的创业学习转移机制理论模型,深入剖析不同学习主体之间创业学习转移路径与机制;第六部分,提出本文的研究贡献和进一步研究方向。

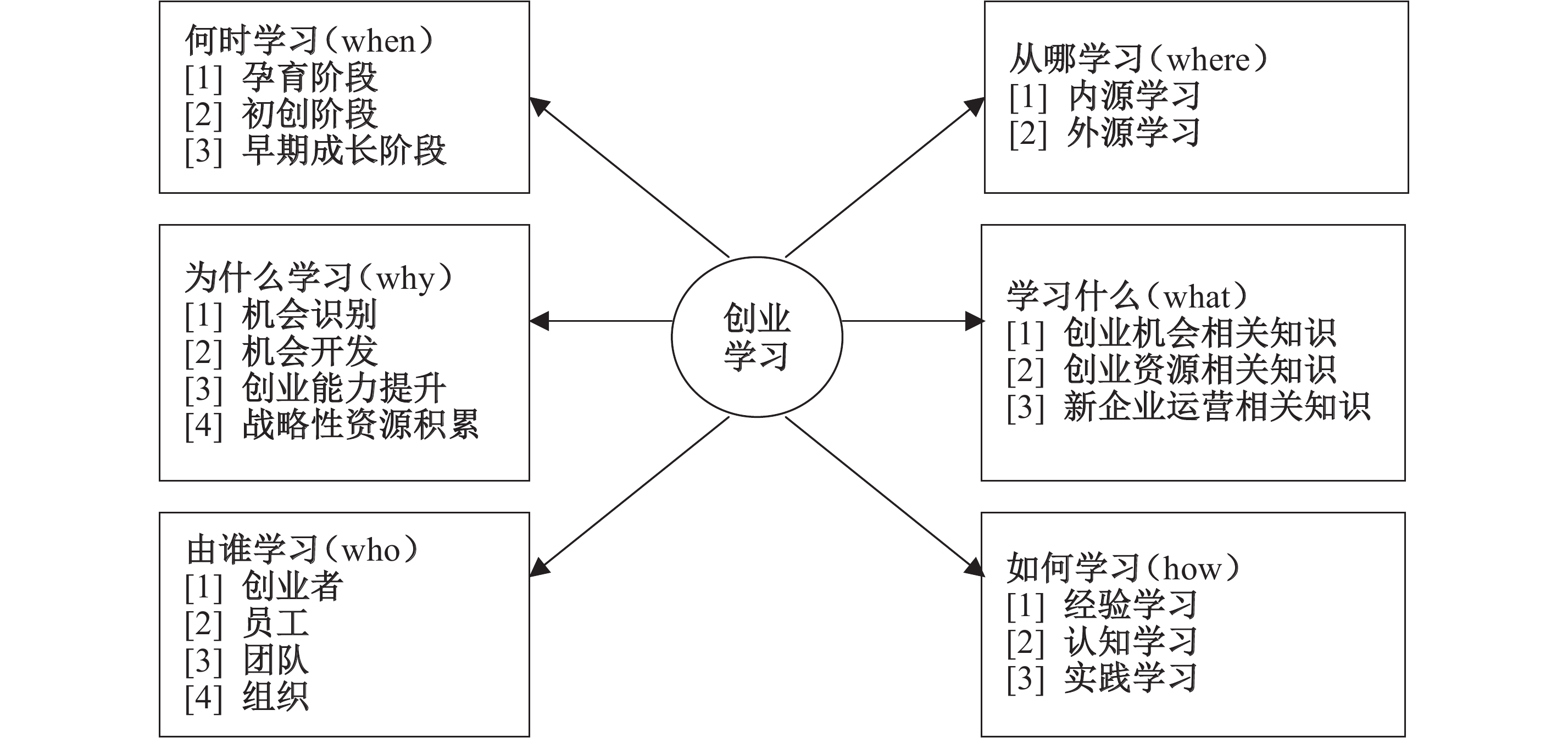

二、创业学习概念体系-5W1H模型的构建已有的创业学习概念界定仍相对简单,未能触及创业学习的本质,在某种程度上,创业学习的概念体系仍依附于一般的组织学习理论,尚未形成清晰的、独立的创业学习概念体系,对于学习的时间、学习的任务、学习的主体、学习的对象、学习的客体、学习的方式等问题需要深入研究。为了回答上述问题,本文试图建立创业学习的5W1H模型(如图1所示),旨在回答何时学习(when),为什么学习(why),由谁学习(who),从哪学习(where),学习什么(what),以及如何学习(how)等问题。

|

| 图 1 创业学习的5W1H模型 |

(一)何时学习(when)

“何时学习”主要界定了创业学习所对应的新企业发展阶段。创业学习产生于创业理论与组织学习理论的交界,与组织学习存在本质区别,开展创业学习是为了建立“创业型”组织,而组织学习能够帮助企业建立“学习型”组织(单标安等,2015)。企业不同周期阶段呈现不同特点,管理学意义和范畴下的创业研究应该更加关注新企业孕育、创建和早期成长阶段的管理问题(蔡莉等,2007)。因此,从发生时间看,创业学习主要发生在新企业的孕育、初创和早期成长阶段(Velean等,2014),创业学习研究亦应主要聚焦于新企业孕育、初创和早期成长阶段。而组织学习则主要发生在成熟组织当中,主要对应于企业快速成长、成熟和衰退阶段。

(二)为什么学习(why)

“为什么学习”主要界定了创业学习所要达成的学习目标。创业学习的最终目标是完成创业任务,主要包括机会识别和机会开发,但在机会识别与机会开发过程中,新企业需要逐步提升创业能力,并累积战略性资源。机会识别和机会开发是创业过程中最基本的两个子过程(Shane和Venkataraman,2000),创业学习对机会识别和机会开发具有直接影响。创业能力是新企业创业成功的关键,创业学习是创业能力提升的关键路径。战略性资源是有价值的、稀缺的、不可模仿和不可替代的资源,是新企业建立可持续竞争优势的基础,能够提升其短期和长期绩效(Newbert,2008),创业学习能够促使新企业累积战略性资源(Lagarda等,2016)。

(三)由谁学习(who)

“由谁学习”主要界定了创业学习的主体。除了备受学者们关注的创业者创业学习之外,员工、群体和组织也是新企业重要的学习主体,不同的主体具有不同的任务分工和差异化的学习内容。创业者创业学习指创业者获取、整合和利用创业知识的过程(蔡莉等,2014)。员工创业学习指员工获取数据、信息、技能等创业知识以执行创业任务的过程(Wang和Chugh,2014)。员工的学习分工明显区别于创业者,主要体现在创业任务的执行层面。群体学习(group learning)可以界定为利用一系列共享规则和流程促进个体共同累积知识和共同解决问题的社会过程(Capello,1999)。这里并未使用团队学习的术语,因为群体学习是更常见的组织现象。组织创业学习指嵌入于组织体系、结构和流程当中,逐步形成组织记忆的学习过程(Walsh和Ungson,1991)。

(四)从哪学习(where)

“从哪学习”主要界定了创业学习的知识源。关于知识源,Rae(2006)基于社会构建理论建立了创业学习理论模型,指出创业学习并不是简单的从外部环境中获取知识,而是学习者的社会身份、与利益相关者的企业共建以及社会情境三者之间相互作用的结果。从知识源看,新企业的创业学习可分为内源学习和外源学习,对于不同的学习主体,其知识源有所差异。创业者的知识源主要包括先前知识和经验、亲戚朋友建议、环境扫描和员工建言等。员工的知识源主要包括创业者知识的直接转移,以及其他组织内部和组织外部学习。群体学习是组织成员之间知识的共享和整合,因此,其知识源主要来自于组织成员的知识,组织成员通过内外部学习不断更新和积累其所掌握的创业知识,再通过知识的共享和整合,促使群体知识不断累积和更新。组织学习是群体知识通过制度化和体系化形成组织知识的过程,组织学习包括组织内源学习和外源学习。

(五)学习什么(what)

“学习什么”主要界定了创业学习的客体,即创业知识。创业知识指帮助新企业识别机会、配置资源、运营管理新企业以及进行创业战略选择并创造出经济效益的知识(单标安等,2015)。因此,创业知识与一般知识具有本质区别,主要包括创业机会、创业资源,以及新企业运营的知识,这些知识以显性或隐性的状态存在,对于新企业有效识别和开发创业机会,提高新企业的合法性,降低不确定性,成功将新产品或新服务推向市场具有重要作用。为了保证新企业能够快速适应并稳固市场,新企业需要时刻保持创业学习并利用创业知识的态势(Fan等,2016)。在不同创业阶段,新企业需完成不同的创业任务,实现不同的创业目标,因此具有不同的知识需求。

(六)如何学习(how)

“如何学习”主要界定了创业学习的方式,主要包括经验式、认知式和实践式创业学习。经验式创业学习主要强调个体利用自身先前经验,通过反复地思考、实践和归纳总结,将已有的、有价值的经验转化为知识(陈彪等,2014)。创业者和新企业能够从已有经验中获取并吸收新知识(Sheng和Chien,2016),将已有经验在创业学习过程中加以利用会极大地降低创业不确定性(Valaei等,2017)。认知学习强调了他人经验的重要性,主要指通过观察他人而进行的学习,也称为观察学习(Holcomb等,2009)。实践学习,也称情境学习,指发生于特定的环境背景或者独特的社会情境下,通过创业实践获取新知识的学习过程。实践学习认为创业学习并没有可供参照的“标准流程”(单标安等,2014)和教科书式的答案(Rae和Carswell,2001),强调创业学习具有路径依赖性。

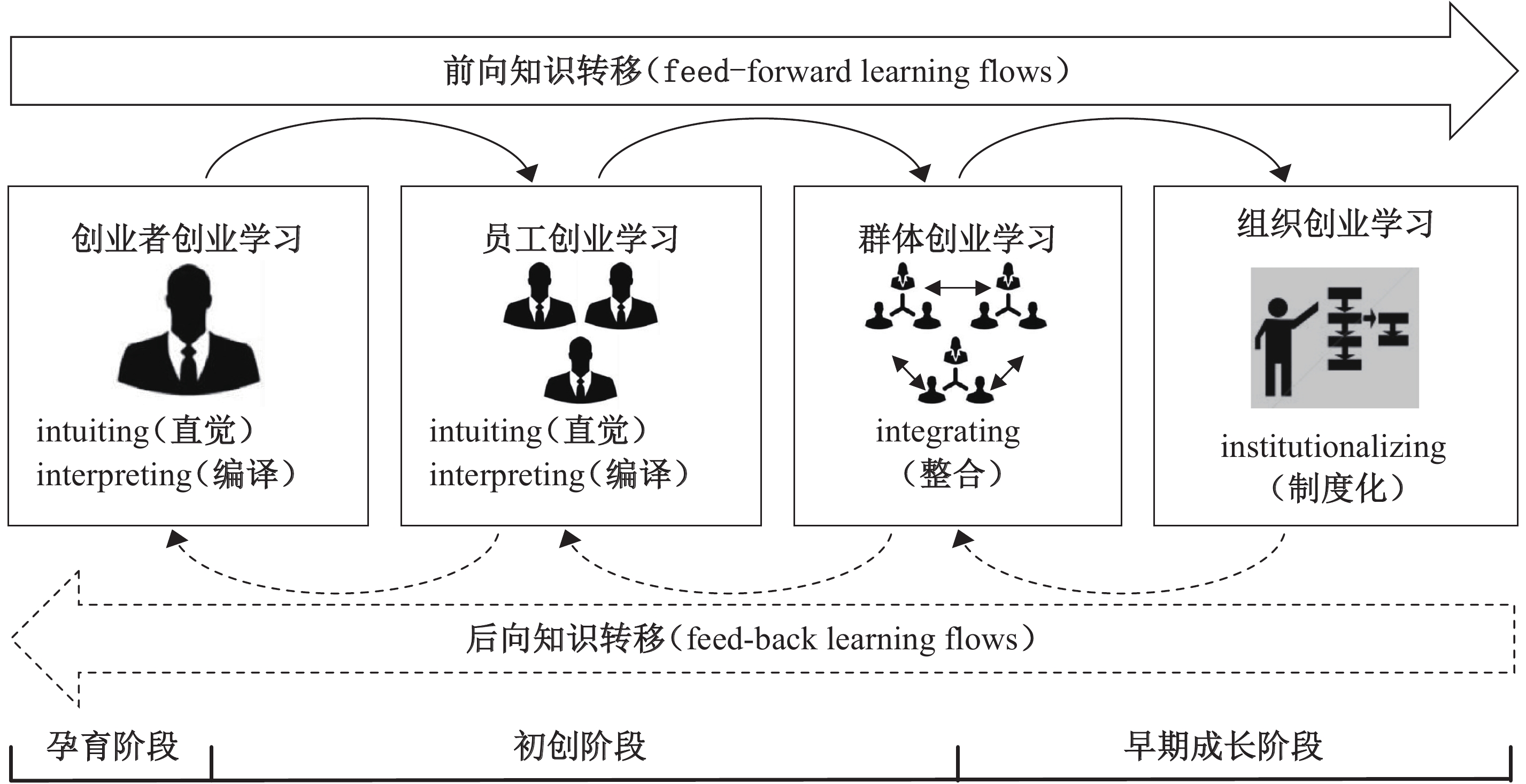

三、创业学习转移理论模型构建由于创业学习涉及创业者、员工、群体和组织等不同主体和不同层面的学习,且在新企业不同发展阶段不同学习主体的重要性有所不同(Bontis等,2002),因此,不同的创业学习主体需要在新企业不同发展阶段进行转换和承接,创业知识需要在不同主体之间进行转移与利用。Aerts和Dooms(2017)指出创业学习具有动态性,在新企业的不同发展阶段,始终贯穿于不同主体之间。然而,在新企业不同发展阶段创业学习主体的转换和承接,创业知识的转移与利用通常不会自发产生,需要在特定机制和因素的影响和激发下才能实现。因此,本文将创业学习转移界定为在新企业不同发展阶段,在特定机制和因素的作用下,不同创业学习主体之间的学习转换和承接。创业学习转移包括前向学习转移(feed-forward learning flows)与后向学习转移(feed-back learning flows)。前向创业学习转移指新企业对不同学习主体创业学习的吸收,包括从创业者到员工的创业学习转移,从员工到群体的创业学习转移,从群体到组织的创业学习转移。后向创业学习转移则与之方向相反,后向创业学习转移指新企业对不同主体创业学习的利用和反馈(Bontis等,2002),本文主要关注前向学习转移。根据创业学习转移的内涵和特征,本文构建了创业学习转移的理论模型,如图2所示。

|

| 图 2 创业学习转移机制的理论模型 |

从图2可以看出,创业学习的转移模型可以分为三个层次:第一,以4I模型(intuiting,interpreting,integrating,institutionalizing)(Crossan等,1999)为核心构建了不同创业学习主体的创业学习机制,创业者与员工属于个体层面创业学习,主要的学习机制是直觉(intuiting)和编译(interpreting);群体创业学习的主要学习机制是整合(integrating),组织创业学习的机制是制度化(institutionalizing)。此外,图2中四个学习主体框内指示图标的涵义依次是:创业者作为单一主体的创业学习;员工作为多个单一主体的创业学习;小群体内部员工之间的创业学习以及不同小群体之间的创业学习;制度化与流程化的组织层面创业学习。第二,建立了不同创业学习主体与企业不同发展阶段的对应关系。创业者创业学习主要侧重于新企业孕育和初创阶段,员工个体学习主要侧重于初创阶段,群体创业学习主要侧重于初创和早期成长阶段,组织创业学习主要侧重于新企业早期成长阶段。第三,建立了不同创业学习主体之间的学习转移关系,包括前向与后向学习转移。图2中的实线箭头和虚线箭头分别代表前向和后向学习转移。

四、不同学习主体的创业学习机制与特征不同学习主体具有不同的内涵、学习机制、学习分工和知识源,在新企业的不同发展阶段具有不同侧重。不同主体创业学习的机制与特征如表1所示。

| 学习主体 | 内 涵 | 学习机制 | 学习分工 | 知识源 | 侧重阶段 |

| 创业者 | 创业者获取、整合和利用创业知识的过程 | intuiting(直觉)interpreting(编译) | 识别创业机会获取和配置创业资源 | 先前知识和经验亲戚朋友建议环境扫描员工建言 | 孕育阶段初创阶段 |

| 员工 | 员工获取数据、信息、技能等创业知识以执行创业任务的过程 | intuiting(直觉)interpreting(编译) | 创业任务执行业务开展资源利用 | 创业者直接转移组织内部组织外部 | 初创阶段 |

| 群体 | 利用一系列共享规则和流程促进个体共同累积知识和共同解决问题的社会过程 | integrating(整合) | 业务开展形成群体知识形成共同理解形成实践社区提升创业能力 | 员工之间 | 初创阶段早期成长阶段 |

| 组织 | 将个体创业学习和群体创业学习嵌入于组织体系、结构和流程当中,逐步形成组织记忆的过程 | institutionalizing(制度化) | 战略制定与实施形成组织记忆累积战略资源提升创业能力建立竞争优势 | 内源学习外源学习 | 早期成长阶段 |

(一)创业者创业学习的机制与特征

创业者创业学习的学习机制主要包括直觉和编译两个方面。直觉指创业者获取新知识、拓展新视野、开发新思维的过程。因为在直觉的过程中,主要涉及个体对隐性知识和专业知识及技能的获取(Behling和Eckel,1991),个体需要利用编译的过程将隐性知识转化为显性知识(Nonaka,1994),编译是将直觉显性化的过程。创业者的创业学习分工主要是识别创业机会,获取和配置创业资源。作为新企业的领航者和中流砥柱,创业者创业学习的作用举足轻重。由于新企业的新颖性和高不确定性,通常没有现成的路径可循和现成的方法可依,能否取得创业成功很大程度上取决于创业者的创业学习。创业者需要通过不断的创业学习创造性地解决新企业所面临的各种问题,降低高不确定性。创业学习能够帮助创业者拔开重重迷雾,从混沌到清晰,探索出一条引领新企业取得创业成功的全新之路。

从新企业的发展阶段看,创业者创业学习主要侧重于新企业孕育和初创阶段。孕育阶段也称创业预备阶段,是新企业创业过程的开始阶段。在这一阶段内,创业者需要进行创业机会的识别和评价。创业者的主要任务是发现或者创造包含有商业价值的创业机会,采取一定的方法对创业机会的潜在商业价值进行评价和考核,从而决定能否进行创业活动。在初创阶段,新企业的主要任务是开发创业机会,也是创业资源的获得和积聚阶段。初创企业的商业价值观、未来使命感以及企业发展方向的确定等大多是从这一阶段开始的。初创企业可以利用的资源非常有限,创业者通过自身以及家族的积累或者通过个人的外部关系网为初创企业筹措必要的创业资源。在这一阶段,创业者通常依赖个人先前的经验、知识以及技能等补充自身在技术、管理等方面的缺乏。

(二)员工创业学习的机制与特征

员工创业学习与创业者学习一样,属于个体层面学习,因此其学习机制也与创业者一样,包括直觉和编译。通过直觉,员工从外界获取创业知识和技能。通过编译,员工将获取的隐性知识和技能显性化,只有显性化后员工的创业知识才能够彼此分享。编译能够帮助员工个体形成其所从事的不同领域的认知图谱(cognition map),这种认知图谱可以视为个体学习的存量,是个体知识和能力的象征(Bontis等,2002)。员工创业学习的任务分工是创业任务执行、业务开展和资源利用。由于新企业缺少绩效记录,新产品或新服务的质量对于新企业成功打入市场,获取利润至关重要。作为创业任务的执行主体,员工创业学习对于新产品或新服务的质量具有重要影响。员工创业学习有利于员工进行产品和工艺改进,开辟销售渠道,提高顾客满意度,进而提高创业任务执行的质量。因此,员工创业学习对于创业成功的作用不可忽视。从阶段看,员工个体学习主要侧重于初创阶段。在初创阶段,新企业组织结构简单,通常没有清晰的组织层次,也缺少明确的分工和管理秩序,资源匮乏并难以吸引各种专业领域方面的人才,缺少稳定的市场份额,决策的不确定性较强。此时,员工个体创业学习对于创业任务执行的质量至关重要。员工创业学习能够促进新企业的群策群力,这也决定了新企业能否通过创业者和员工的共同努力来顺利渡过困难重重的初创阶段。

(三)群体创业学习的机制和特征

群体学习具有累积性、互动性和公共性等社会特征,与个体学习具有本质区别,是知识实现时间和空间传递的工具。群体创业学习的主要机制是整合。整合是员工个体之间形成共同理解,并对创业知识进行共享和整合的过程。新企业创业能力和战略性资源通常不会存在于某个个体当中,而是存在于由员工个体整合而形成的群体当中。因此,群体创业学习是个体创业学习的共享和整合。群体创业学习的分工是创业任务的开展,形成群体知识,形成共同理解,形成实践社区和提升创业能力。群体学习主要侧重于新企业初创阶段和早期成长阶段,而在早期成长阶段体现得更为明显。在早期成长阶段,新企业已经完成原始资本以及最初资源的积聚。通常具备了一定的融资能力和相当的企业规模,在市场、技术、知识和管理等方面具备了一定的基础。也获得了投资者、债权人以及顾客的信赖。大多拥有适销对路的产品以及较为成熟的生产销售体系,拥有较为稳定的市场份额,组织结构已相对健全完善。这时,新企业已经具备促进群体学习的基本组织条件。

(四)组织创业学习的机制和特征

组织创业学习的机制是制度化。制度化指把共同理解转化为新产品、新过程、组织流程、组织结构和组织战略的过程(Crossan等,1999),由于组织创业学习已经惯例化和结构化,所以不会受员工个体离职的影响。组织创业学习超越于员工个体创业学习和群体创业学习,员工和群体创业学习可归结于企业的人力资源问题(human perspective),而组织学习则属于非人力资源问题(non-human perspective)。组织创业学习的主要任务分工是战略制定与实施,形成组织记忆、累积战略资源、提升创业能力和建立竞争优势。新企业组织学习能够使组织体系、结构和流程支持新企业的战略导向,使新企业能够在竞争性环境当中生存和发展(Bontis等,2002)。由于新企业战略是一个逐步形成的过程,许多新企业在孕育和初创阶段并未形成清晰的战略,通常在早期成长阶段才能形成比较明晰的发展战略,所以,组织创业学习的最重要任务分工是战略的制定与实施。在战略制定与实施的过程中,会不断形成组织记忆、累积战略资源、提升创业能力和建立竞争优势。组织创业学习与员工和群体创业学习的根本区别在于组织创业学习聚焦于战略层面问题,而员工和群体创业学习通常更关注于业务执行层面。

五、不同主体之间创业学习转移机制(一)创业者到员工的创业学习转移机制

创业者到员工的创业学习转移指创业者通过直接知识转移和间接学习激励来推动新企业中员工的创业学习。因此,创业者向员工的创业学习转移包括直接和间接两个途径。直接转移的主要渠道是创业者与员工之间的沟通、交流和理解,领导成员交换是诠释这种沟通、交流和理解的最恰当变量,是创业者的创业知识向员工转移的直接通道。创业者创业学习向员工创业学习转移的间接路径有三个,这三个路径也是员工个体创业学习所需具备的三个前提条件:一是能力(capability),决定了员工能够做什么;二是动机(motivation),决定了员工想做什么;三是聚焦(focus),决定了员工需要做什么(Bontis等,2002)。创业者对员工创业学习的激励应注重对员工创业学习的能力、动机和聚焦三个方面的培养、激发和推动。员工就业能力、工作激情和工作投入分别是表征员工能力、动机和聚焦的最恰当变量。领导成员交换作为领导和成员之间的二元联接,能够正向调节能力、动机和投入与员工创业学习之间的关系。创业者创业学习向员工创业学习转移的机制如图3所示。

|

| 图 3 创业者到员工的创业学习转移机制 |

领导成员交换(leader-member exchange,LMX)理论起源于垂直对子联结理论(vertical dyad linkage,VDL)(Dansereau等,1975)。领导成员交换是领导与下属之间的二元交换关系,为创业者与员工之间的知识转移提供了直接通道。领导成员之间的知识交换具有很强的情境匹配性,领导能够根据员工的具体特征转移相应的知识。领导成员交换大大提高了创业者向员工直接转移知识的效率。领导成员交换也能够正向调节能力、动机和聚焦与员工创业学习之间的关系。高质量的领导成员交换能够从目标设置和动机激励的角度促进员工创业学习,提高员工创业学习的主动性与积极性,增强员工创业学习的效率与效能(朱秀梅等,2016)。

员工就业能力是由员工的工作技能和特征所决定的一系列与工作相关的能力集。就业能力决定了员工的两种排序,一是应聘或取得某一公司职位的排序,二是在企业当中薪资水平的排序(Firpo等,2016)。员工就业能力是一个体现员工综合素质和工作能力的多维变量,主要包括对变化的开放性、工作和职业前瞻性、职业动机、工作和职业的可塑性、工作乐观性和工作身份六个维度(Fugate和Kinicki,2008)。就业能力能够从认知、行为和情感等方面提高员工的工作适应性,增强员工与工作之间的匹配度,是员工与组织情境之间的桥接(Fugate等,2004)。员工就业能力使员工具备了创业学习的胜任力。员工工作激情包含对工作的积极情感,对工作的持续的、有意义的幸福状态和对工作与组织价值和意义的良好评价。这些丰富的内涵会带来持久的、有益的工作动机和行为,并使个体从工作中体验到快乐、兴奋等强烈的情绪(张剑等,2014)。员工工作激情包括和谐激情和强迫激情两个方面。员工工作激情促使员工产生强烈的创业学习动机。员工的工作投入(work engagement)指员工具有饱满的工作状态,投入大量的时间与精力,忘我地沉浸于工作当中。工作投入包括工作专注(absorption)、注意力(attention)和活力(vigor)三个方面。工作专注指员工能够全神贯注于工作。工作注意力指员工能够将大量时间和精力投入于工作。员工活力指员工能够以健康的身体、充沛的精力投入工作。工作投入能够促进员工积极、主动和有效地开展创业学习。

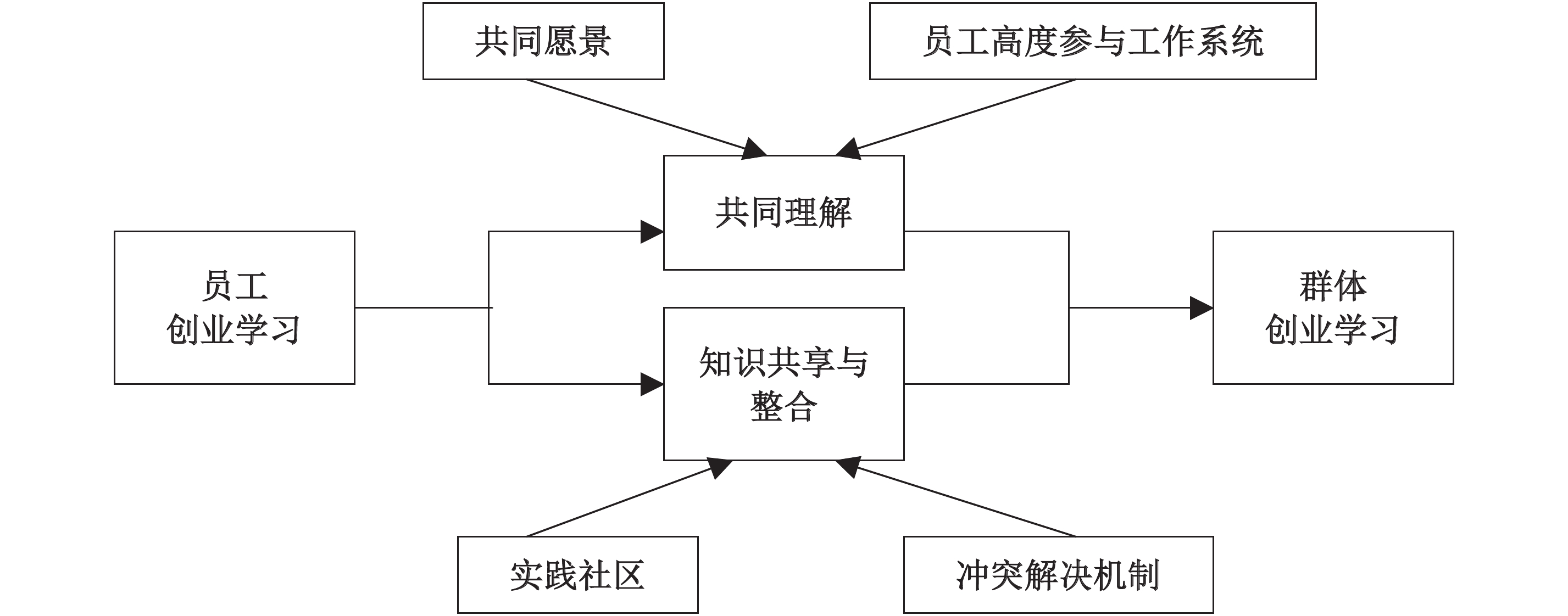

(二)从员工到群体的创业学习转移机制

新企业中员工之间的共同理解(Bontis等,2002)和知识的共享与整合(wang和Chugh,2014)是实现群体创业学习的最关键前提。因此,共同理解(shared understanding)和知识共享与整合(knowledge sharing and intergration)成为员工向群体创业学习转移的两条基本路径。为了实现员工向群体创业学习的转移,新企业需要致力于促进员工之间的共同理解和知识的共享与整合。员工对创业任务的了解和深度参与能够促进共同理解,共同愿景与员工高度参与工作系统(high involvement working system,HIWS)是影响共同理解的关键变量。实践社区(practice-based community)和冲突解决机制是影响知识共享和整合的关键变量。从员工到群体的创业学习转移机制如图4所示。

|

| 图 4 员工到群体的创业学习转移机制 |

员工对复杂问题和任务的共同理解能够促使他们共同面对问题,并寻找有效的方式解决问题和执行工作任务(Runhaar等,2014),因此,员工对创业任务的共同理解是群体创业学习的前提。创业者和新企业高管团队需要通过适当的方式与员工交流并使他们了解企业的愿景和目标,使员工建立共同愿景。由于新企业面临高度不确定性,与成熟企业相比,新企业员工的共同愿景更能够驱动员工的工作主动性和积极性。共同愿景使员工知悉其所从事和将参与开创的新事业,建立对创业任务的共同理解,并通过主动的群体学习有效完成创业任务。高度参与工作系统指能够提高员工参与、员工承诺和员工授权的一系列相关的人力资源管理实践(Shih等,2010)。高度参与的工作系统能够通过诱发工作参与和工作承诺给员工带来工作安全、较好的薪酬、工作自治和高度参与的工作环境(Batt和Valcour,2003)。高度参与工作系统具有团队工作和合作的机制设计,能够促进员工对创业机会开发任务的共同理解,促进企业成员之间的交流和合作,使成员能够通力合作完成创业任务。高度参与工作系统通常包括四个维度:一是人力资源流动,指员工的招聘、选择、培训和开发;二是工作结构,指对员工的控制、对工作的界定和对合作的设计;三是薪酬体系,指工作和绩效评价;四是员工影响力,指员工的参与和授权(Chen等,2005)。

知识共享和整合是群体创业学习的核心进程,知识共享和整合能够使员工通过有效合作完成创业任务。为了促进员工个体之间的社会交往,组织需要具备有效的知识共享系统(Jones和Macpherson,2006),也需要通过制度和体系的变革促使组织成为致力于集体学习的实践社区(Macpherson和Jones,2008)。实践社区为员工之间知识共享和整合提供了交流、沟通和合作的平台。从社会构建的角度看,组织提供了集体行动的场所,通过集体行动,员工个体能够建立对创业活动的共同理解(Easterby-Smith等,2000)。组织充当了员工个体之间相互交往的小生境,从而促进群体学习。员工之间需要具备良好的冲突解决机制以促进彼此之间的知识共享与整合。冲突分为认知冲突和情感冲突,前者是由于看法不同产生的冲突,后者是由于信任问题产生的冲突。认知冲突的解决有利于员工从多视角多领域分享知识和看法,有助于创造性地解决问题。情感冲突的解决能够增进员工之间的信任,使员工之间乐于主动分享彼此的知识。

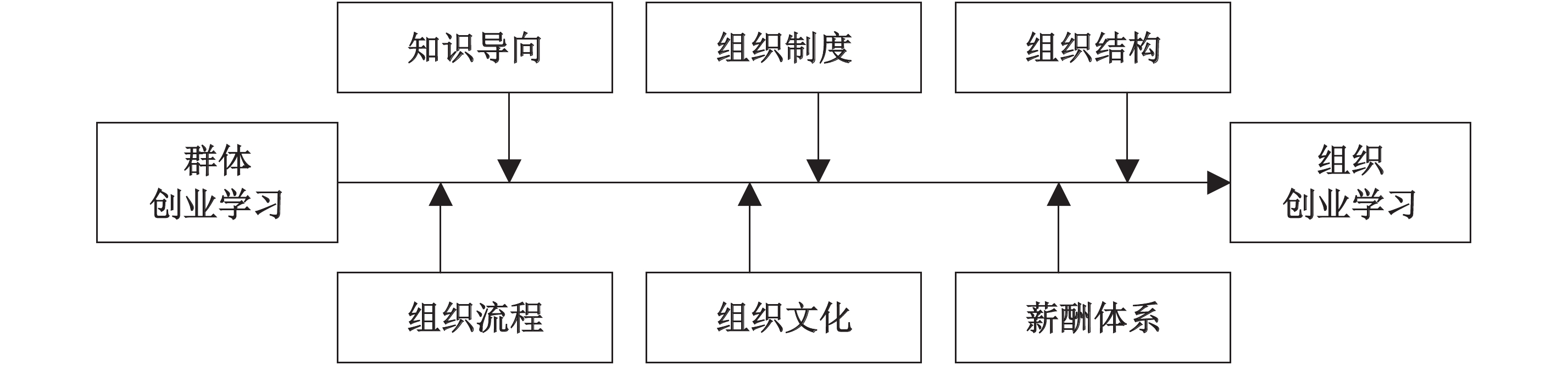

(三)从群体到组织的创业学习转移

群体到组织创业学习转移的关键是实现创业学习的制度化和体系化,新企业需要从企业战略、组织结构、组织流程、规章制度、组织文化和薪酬体系等方面的设计促进创业学习的制度化和体系化,通过创业学习的制度和体系建设逐步打造学习型组织。群体到组织的创业学习转移机制如图5所示。

|

| 图 5 群体到组织的创业学习转移机制 |

知识导向(knowledge orientation)从战略高度上体现了新企业对知识的重视程度,其内涵可界定为新企业将知识视为企业的战略性资源,并致力于知识的调整(adaptation)和扩展(augmentation)的战略倾向(Nag和Gioia,2012)。知识导向能够使企业的一般知识转化为企业的特有知识,成为新企业竞争优势的基础。组织一系列规章制度的设计要以促进群体创业学习的制度化和体系化,以及向组织创业学习转移为导向。组织结构指将组织工作划分为不同的任务,推进员工合作以达成任务目标的一系列方式和方法。组织结构对企业适应变化的能力、学习和创新的能力、为顾客创造增值价值的能力具有重要影响(Martínez-León和Martínez-García,2011)。组织结构包括结构、合作、规范和控制四个维度,根据这四个维度特征的不同,可以将组织结构划分为有机结构和机械结构两种类型。有机结构具有扁平化、水平分工、低规范化和分权的特征,具有更大的灵活性,更有利于推动群体创业学习向组织创业学习的转移。适当的组织流程、组织文化建设和薪酬体系的设计也能够促进群体创业学习向组织创业学习的转移。

六、研究贡献与未来研究方向由于创业学习对创业理论和创业实践发展具有重要的推动作用,因而成为创业领域的前沿问题,已形成一系列研究成果,但已有研究尚缺少完善的创业学习概念体系,对员工、群体和组织等其他创业学习主体的研究非常少见,不同学习主体之间的创业学习转移是一个崭新的话题。对于不同创业学习主体之间如何实现有效的创业学习转移以推进创业进程的顺利开展,以及如何通过学习转移建立新企业竞争优势和高企业绩效等问题的研究基本空白。总体来看,创业学习理论存在诸多研究空间。从创业实践发展看,新企业创生率极低,有些新企业即使能够勉强维持生存,却不乏无法长大的小老树企业,新企业极高的创业失败率在某种程度上与其创业学习无能或无效有很密切的关系。不能通过创业学习识别和有效开发高质量的创业机会,不能通过创业学习建立有效的发展路径往往成为制约这些企业创生和发展的瓶颈。基于创业学习理论和实践发展的需求,本文针对创业学习转移这一全新视角展开研究,体现了如下几点研究贡献。

第一,构建了创业学习概念体系的5W1H模型,完善了创业学习的概念体系。通过回答何时学习(when),为什么学习(why),由谁学习(who),从哪学习(where),学习什么(what),如何学习(how)六个方面问题,全面系统的构建了创业学习的概念体系。对学习的时间、学习的目标、学习的主体、学习的对象、学习的客体和学习的方式等问题进行了深入剖析。

第二,构建了创业学习转移的理论模型。创业学习转移模型可以从三个层面进行解析:一是以4I模型(直觉、编译、整合、制度化)为核心构建了不同学习主体的创业学习机制;二是构建了不同创业学习主体与企业不同发展阶段的关联关系;三是构建了不同创业学习主体之间的学习转移关系,包括前向学习转移与后向学习转移,本文主要关注前向学习转移。

第三,分析了创业者、员工、群体和组织等不同层面创业学习主体的创业学习机制与特征。创业者和员工创业学习属于个体层面创业学习,其学习机制主要包括直觉和编译,但两者的学习内涵和学习分工存在很大区别。群体学习与个体学习的主要区别在于群体学习的社会本质,群体创业学习的主要机制是整合。组织创业学习的主要机制是制度化。

第四,构建了不同学习主体之间创业学习转移机制的理论框架。主要关注了前向创业学习转移,分别构建了创业者到员工,员工到群体,群体到组织的创业学习转移机制模型。转移机制的理论框架中指出了转移的路径,分析了影响因素和影响机制。

本文对创业学习的转移机制进行了深入分析,但本文属于质性的探索性研究,创业学习转移的研究方向和研究内容还需要向纵深不断发展。不同主体之间的创业学习转移机制还需要深入的实证研究,具体涉及以下值得进一步研究的方向。第一,创业者、员工、群体和组织等不同层面学习主体的创业学习量表有待开发。目前,创业学习以质性研究为主,实证研究很少。需要根据创业学习的本质特征,通过深入理论和案例分析提取问题,并通过实证检验开发不同层面学习主体的创业学习量表。不同层面创业学习量表的开发能够从多层次多视角推进创业学习实证研究,具有重要理论意义。第二,创业者、员工、群体和组织等不同层面学习主体的创业学习机制有待深入研究。需要根据不同层面学习主体的创业学习内涵和特征,对不同层面学习主体的创业学习影响因素和影响机制进行深入的理论和实证研究。这些研究能够从多层次和新视角拓展创业学习研究。第三,创业学习转移路径与机制有待深入的实证研究。目前创业学习转移机制的实证研究基本没有,存在巨大的研究空间。这一研究话题能够分化出许多研究问题,包括前向学习转移,如创业者到员工,员工到群体,群体到组织的创业学习转移,以及后向学习转移的影响因素和影响机制研究。这些研究对于从新的视角推进创业学习实证研究具有重要的理论意义。第四,基于新企业不同发展阶段的创业学习动态演化研究。由于不同层面学习主体的创业学习动态贯穿于新企业创业过程当中,且不同学习主体在新企业不同发展阶段具有不同的对应性和侧重点,在不同阶段创业学习的目标、学习分工和学习机制存在很大差异,因此,基于新企业不同发展阶段的创业学习动态演化研究能够更深入系统地揭示创业学习的规律和特点。

| [1] | 蔡莉, 葛宝山, 朱秀梅, 等. 基于资源视角的创业研究框架构建[J]. 中国工业经济, 2007(11): 96–103. |

| [2] | 蔡莉, 汤淑琴, 马艳丽, 等. 创业学习、创业能力与新企业绩效的关系研究[J]. 科学学研究, 2014, (8): 1189–1197. |

| [3] | 陈彪, 蔡莉, 陈琛, 等. 新企业创业学习方式研究——基于中国高技术企业的多案例分析[J]. 科学学研究, 2014, (3): 392–399. |

| [4] | 单标安, 蔡莉, 鲁喜凤, 等. 创业学习的内涵、维度及其测量[J]. 科学学研究, 2014(12): 1867–1875. |

| [5] | 单标安, 陈海涛, 鲁喜凤, 等. 创业知识的理论来源、内涵界定及其获取模型构建[J]. 外国经济与管理, 2015(9): 17–28. |

| [6] | 张剑, 宋亚辉, 叶岚, 等. 工作激情研究: 理论及实证[J]. 心理科学进展, 2014(8): 1269–1281. |

| [7] | 朱秀梅, 方琦, 鲍明旭. 基于领导-成员交换调节作用的目标导向对员工创业学习的影响研究[J]. 管理学报, 2016(12): 1792–1800. |

| [8] | Aerts G, Dooms M, Haezendonck E. Knowledge transfers and project-based learning in large scale infrastructure development projects: An exploratory and comparative ex-post analysis[J]. International Journal of Project Management, 2017, 35(3): 224–240. |

| [9] | Batt R, Valcour P M. Human resources practices as predictors of work-family outcomes and employee turnover[J]. Industrial Relations, 2003, 42(2): 189–220. |

| [10] | Behling O, Eckel N L. Making sense out of intuition[J]. The Executive, 1991, 5(1): 46–54. |

| [11] | Bontis N, Crossan M M, Hulland J. Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows[J]. Journal of Management Studies, 2002, 39(4): 437–469. |

| [12] | Capello R. Spatial transfer of knowledge in high technology milieux: Learning versus collective learning processes[J]. Regional Studies, 1999, 33(4): 353–365. |

| [13] | Chen S J, Lawler J J, Bae J. Convergence in human resource systems: A comparison of locally owned and MNC subsidiaries in Taiwan[J]. Human Resource Management, 2005, 44(3): 237–256. |

| [14] | Crossan M M, Lane H W, White R E. An organizational learning framework: From intuition to institution[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(3): 522–537. |

| [15] | Dansereau F Jr, Graen G, Haga W J. A vertical dyad linkage approach to leadership within formal organizations: A longitudinal investigation of the role making process[J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1975, 13(1): 46–78. |

| [16] | Easterby-Smith M, Crossan M, Nicolini D. Organizational learning: Debates past, present and future[J]. Journal of Management Studies, 2000, 37(6): 783–796. |

| [17] | Fan D, Cui L, Li Y, et al. Localized learning by emerging multinational enterprises in developed host countries: A fuzzy-set analysis of Chinese foreign direct investment in Australia[J]. International Business Review, 2016, 25(1): 187–203. |

| [18] | Firpo S, Carvalho S, Pieri R. Using occupational structure to measure employability with an application to the Brazilian labor market[J]. The Journal of Economic Inequality, 2016, 14(1): 1–19. |

| [19] | Fugate M, Kinicki A J. A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2008, 81(3): 503–527. |

| [20] | Fugate M, Kinicki A J, Ashforth B E. Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications[J]. Journal of Vocational Behavior, 2004, 65(1): 14–38. |

| [21] | Harper D A. Towards a theory of entrepreneurial teams[J]. Journal of Business Venturing, 2008, 23(6): 613–626. |

| [22] | Holcomb T R, Ireland R D, Holmes R M Jr. Architecture of entrepreneurial learning: Exploring the link among heuristics, knowledge, and action[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009, 33(1): 167–192. |

| [23] | Jones O, Macpherson A. Inter-organizational learning and strategic renewal in SMEs: Extending the 4I framework[J]. Long Range Planning, 2006, 39(2): 155–175. |

| [24] | Lagarda A M, Madrigal D F, Flores M T. Factors associated with learning management in Mexican micro-entrepreneurs[J]. Estudios Gerenciales, 2016, 32(141): 381–386. |

| [25] | Macpherson A, Jones O. Object-mediated learning and strategic renewal in a mature organization[J]. Management Learning, 2008, 39(2): 177–201. |

| [26] | Martínez-León I M, Martínez-García J A. The influence of organizational structure on organizational learning[J]. International Journal of Manpower, 2011, 32(5-6): 537–566. |

| [27] | Minniti M, Bygrave W. A dynamic model of entrepreneurial learning[J]. Entrepreneurship: Theory and Practice, 2001, 25(3): 5–16. |

| [28] | Nag R, Gioia D A. From common to uncommon knowledge: Foundations of firm-specific use of knowledge as a resource[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(2): 421–457. |

| [29] | Newbert S L. Value, rareness, competitive advantage, and performance: A conceptual-level empirical investigation of the resource-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(7): 745–768. |

| [30] | Nonaka I. A dynamic theory of organizational knowledge creation[J]. Organization Science, 1994, 5(1): 14–37. |

| [31] | Rae D. Entrepreneurial learning: A conceptual framework for technology-based enterprise[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2006, 18(1): 39–56. |

| [32] | Rae D, Carswell M. Towards a conceptual understanding of entrepreneurial learning[J]. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2001, 8(2): 150–158. |

| [33] | Runhaar P, ten Brinke D, Kuijpers M, et al. Exploring the links between interdependence, team learning and a shared understanding among team members: The case of teachers facing an educational innovation[J]. Human Resource Development International, 2014, 17(1): 67–87. |

| [34] | Shane S, Venkataraman S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217–226. |

| [35] | Sheng M L, Chien I. Rethinking organizational learning orientation on radical and incremental innovation in high-tech firms[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(6): 2302–2308. |

| [36] | Shih H A, Chiang Y H, Hsu C C. High involvement work system, work-family conflict, and expatriate performance-examining Taiwanese expatriates in China[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2010, 21(11): 2013–2030. |

| [37] | Valaei N, Rezaei S, Wan Ismail W K. Examining learning strategies, creativity, and innovation at SMEs using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis and PLS path modeling[J]. Journal of Business Research, 2017, 70: 224–233. |

| [38] | Velean D, Shoham A, Asseraf Y. Conceptualization of MILE orientation (market innovative learning entrepreneurial) for global businesses[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014, 109: 837–840. |

| [39] | Walsh J P, Ungson G R. Organizational memory[J]. Academy of Management Review, 1991, 16(1): 57–91. |

| [40] | Wang C L, Chugh H. Entrepreneurial learning: Past research and future challenges[J]. International Journal of Management Reviews, 2014, 16(1): 24–61. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39