文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第7期 |

- 叶生洪, 吴国彬, 郝爽

- Ye Shenghong, Wu Guobin, Hao Shuang

- 员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响

- Effects of congruence between employee communication behavior and brand personality on consumers’ brand attitudes

- 外国经济与管理, 2017, 39(7): 91-104

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(7): 91-104.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-31

2017第39卷第7期

员工在服务接触过程中是代表企业的营销人员,品牌促使营销人员对产品和服务赋予标志性的意义,因此营销人员投入大量时间和精力通过策略性的品牌管理来进行自身的品牌形象建设(Park等,1986)。在顾客服务质量感知上,相比于“硬件”因素,如设施、环境等,顾客与一线员工的人际互动显得更为重要(Aguirre-Rodriguez,2013)。顾客往往通过员工的表现力、礼仪规范、对顾客的关心程度,甚至员工的外貌体态来评判服务质量的高低。服务接触的任何一个接触点都会影响顾客的满意程度,因此被定义为重要时刻或者真实瞬间。对于顾客而言,与员工的首次服务接触是形成第一印象的重要时刻,而这第一印象往往又是评价企业整体服务的衡量标准,会影响满意程度和重购意愿等;对于企业而言,与顾客的每次有效服务接触都是提升顾客正面服务感知的关键时刻(Zeithaml等,2012)。美国的一项顾客满意度调查表明,员工的服务水平决定了顾客的品牌喜爱程度。当受访者被要求描述其品牌喜爱度时,他们并没有过多关注价格、广告、便利等品牌因素,而是重点描述了员工的行为(Berry和Lampo,2004),这表明服务员工的行为对顾客的品牌偏好有着十分重要的影响。

尽管学者们已经开始关注员工行为对顾客品牌态度的影响,但是国内外学者还没有更多关注到员工与品牌匹配的问题。以往的研究更多是关注顾客与品牌之间的关系,强调顾客与品牌个性相匹配的重要性。虽然顾客和员工的品牌知识都属于同一类品牌识别,但二者的转换形式是不同的,顾客的品牌知识是一种传播平稳的程序性或显性知识,员工的品牌知识却是一种受个体主观感受和心智状态影响的主观或者隐性知识(Nonaka和Takeuchi,1995)。相对于顾客的品牌知识,员工的品牌知识更加繁琐,它的形成和传递取决于员工的经验和技巧,而不是形式化的。同时,隐性知识更需被关注,因为它是其他类型知识的来源和基础。由于员工的品牌知识受到自我判断、以往经验等影响,并且员工对品牌内涵的诠释具有局限性,因此其品牌知识不容易形成、识别和传递,具有很强的主观性。员工行为往往是形成顾客品牌感知的重要源泉,当顾客接收的品牌信息与员工行为不匹配时,品牌信任就会很低(邱玮和白长虹,2012)。以上研究都表明了员工行为与品牌匹配的重要性。因此,对服务接触过程中员工行为与品牌的匹配性如何影响顾客的品牌态度、品牌信任、品牌忠诚等进行实证检验具有重要的现实和理论意义。

基于以上现实和理论两方面的需求,本研究拟探讨员工沟通行为与品牌个性的匹配性对品牌态度的影响及其机制,并考察何种情况下员工沟通行为与品牌个性的匹配性对品牌态度的影响最大。

二、研究假设(一)员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响

1. 员工沟通行为

根据交际互动所运用的信息模式,沟通分成语言沟通与非语言沟通两种(Harrison,1982)。相比于语言沟通,非语言沟通更能传递出真实而充分的情感(Stiff等,1994),其表达更容易获得别人的信赖(Burgoon等,1996)。依据信息形成的途径,非语言沟通可分成神情体态、接触行为、辅助语言、声音表情、举止、外貌着装等(Trenholm和Jensen,1992)。在服务接触过程中,员工主要通过辅助语言、体态举止、表情着装来与顾客进行非语言沟通,员工和顾客可以通过非语言沟通来获取各自所需的信息(Sundaram和Webster,2000;金立印,2008)。所以,友好的非语言沟通能够拉近员工与顾客之间的距离,使彼此更加真诚,从而达成信任(Burgoon等,1996)。有研究还指出,员工的衣着服饰、面部表情以及外貌对顾客品牌态度具有显著的影响;员工的神态举止能够拉近与顾客的距离,进而使顾客对产品产生好感(Sundaram和Webster,2000;金立印,2008)。可见,在服务接触中,员工的语言沟通和非语言沟通对顾客影响很大,但是鲜有文献提出员工的沟通行为与品牌之间的关系如何影响顾客的品牌态度,本研究将尝试完善这方面的研究。

2. 品牌个性

品牌在很大程度上和人一样,具有独特的个性,但其产生形式又与人的个性不同。以往的研究还没有给出权威、统一的品牌个性定义,国内外学者从不同的角度诠释了品牌个性的内涵。从品牌个性的关联视角,Aaker(1996)提出,品牌个性是与品牌特定使用者相连的人类特性集合,是品牌在建设过程中被赋予的气质与特征,例如企业、员工或者品牌使用者,他们会在品牌接触过程中将自身的个性气质转移到品牌上。在综合国内外品牌个性相关研究的基础上,本研究以Aaker的品牌个性定义为基础,即品牌个性是与品牌特定使用者相连的人类特性集合,是品牌在建设过程中被赋予的气质与特征。品牌个性一般会以人性化的特征来展现,源自企业对品牌本身的定位。

品牌个性是品牌形象和品牌资产的重要组成部分,有助于企业构建卓有成效的品牌定位,并可以很容易地转化为具体的沟通策略(Sirianni等,2013)。Aaker等(2004)发现品牌个性会影响消费者与品牌之间形成的关系模式及其发展轨迹。Freling和Forbes(2005)发现品牌个性对产品评价具有积极影响,而且接收到品牌个性信息的被试能够形成更独特、更恰当、更持久的品牌联想。Louis和Lombart(2010)考察了品牌个性与信任、情感联结、承诺三个主要关系性变量之间的关系。Sung和Kim(2010)从维度层面讨论了品牌个性对品牌信任和品牌情感的影响,发现品牌个性的五个维度在对品牌信任和品牌情感的影响效力上存在差异。Swaminathan等(2009)则讨论了消费者的人际联结风格在品牌个性的影响效力上扮演的调节变量的角色。谢毅和彭泗清(2012)则通过中外品牌跨行业比较,研究了品牌个性对品牌态度和购买意向的影响。

在品牌个性的维度和测量方面,“大五”人格模型是比较典型的关于品牌个性维度的探究。Aaker(1996)基于“大五”人格模型开发出了测量品牌个性的量表(BDS),共有精致、粗犷、刺激、真诚和能力五个维度,并被广泛地应用于品牌个性相关研究,得到了可靠性验证。本研究的品牌个性量表将引用Aaker的研究成果。而在品牌个性的五个维度中,根据Aaker的研究成果,精致是指有魅力的、好看的、自命不凡的、精致优雅的,粗犷则指粗犷的、强壮的、运动的、男子气概的、积极的、西部风的。这两个维度的对比更为明显,更适用于员工沟通行为与品牌个性匹配性研究,借鉴前人的实验方法(Wentzel,2009),本研究将用这两个维度来衡量品牌个性。

有大量研究将品牌个性作为品牌形象或品牌资产的一个组成部分来探讨总体作用,而鲜有研究考察员工与品牌个性的匹配性对顾客的影响。根据员工沟通行为与品牌个性相关文献梳理可知,尽管有关员工沟通行为和品牌个性各自对顾客品牌态度影响的研究成果在逐渐变得丰富,但是两者的交互作用对品牌态度的影响方面的研究却甚少,也没有具有代表性的研究成果。因此,本研究尝试补充这一领域的研究。

3. 员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响

员工在服务接触过程中是代表企业的营销人员,在顾客服务质量感知上,相比于外部因素,如设施、环境等,顾客与一线员工的交流显得更有影响(Aguirre-Rodriguez,2013)。心理上的语境一致性使个体能够进行高层次的心理活动,并且准确地识别外在刺激的意义及其在语义上的知识结构(Schwarz和Clore,2003)。高度一致的刺激更容易被个体消化和理解,这使得概念的传递更具流畅性和针对性(Lee和Labroo,2004;Reber等,2004)。员工行为与品牌个性相一致,能够战略地联系起员工和顾客的品牌知识结构,这会增加与品牌相关的顾客体验(Sirianni等,2013)。如果员工行为与品牌个性不一致,传递出的冲突信息会导致顾客对品牌理解的困惑和整体上的信任缺乏。在一线员工与顾客的初次服务接触中,员工行为与品牌定位的一致程度越高,对基于顾客的品牌资产越有正向作用。因此,充分利用员工行为来进行品牌资产建设具有重要意义(Sirianni等,2013)。

基于上述分析,本研究认为,当员工的沟通行为与品牌个性相匹配时,顾客心理上的语境一致性将使其更容易对品牌产生一致、统一的整体印象,这会提升与品牌相关的顾客体验,这个过程有利于顾客对品牌产生更积极的态度。由此,本研究得出以下假设:

H1:员工沟通行为与品牌个性的匹配性会正向影响顾客的品牌态度。

(二)员工沟通行为与品牌个性的匹配性对信息处理流畅性的影响

1. 信息处理流畅性

信息处理流畅性是指在处理客体信息的过程中,个体主观感知到的难易程度(Novemsky等,2007;Shen等,2010),分成感知流畅性与概念流畅性两类(Reber等,2004;Lee和Labrro,2004)。其中,感知流畅性代表个体根据关注目标的大小、形态、颜色等物理特征来辨认目标的难易程度,而概念流畅性是指顾客处理和理解如品牌内涵等信息的难易程度(Sirianni等,2013)。基于语义处理的扩散激活理论,个体根据语义类似性将各种概念构成一个语义网络,并将其储备在记忆里。也就是说,每个概念都是这个网络中的一个节点。而概念间的语义类似度决定了节点之间的联结强度。一旦网络里的某个概念被激活,和它处于同一语义网络的其他概念也将被激活,从而产生激活扩散现象(Collins和Loftus,1975)。节点间的联结强度越高,两个概念的语义类似度就越高,激活也就越容易扩散(庞隽和毕圣,2015)。Lee(2002)在研究中指出,概念流畅性的信息处理方式不同于感知流畅性,当客体展露时,个体的信息处理细致程度不会影响感知流畅性,但会影响概念流畅性。Lanska等(2014)在研究中指出,目标刺激物的大小、形态、颜色等物理特征会影响感知流畅性,对概念流畅性却不起作用。在顾客行为探索中,Lee(2002)研究指出,脑海中易获取的品牌记忆能够在概念流畅性的帮助下快速进入考虑集。Winkielman等(2013)在研究中指出,和感知流畅性的原理相近,概念流畅性同样会使个体产生积极的态度。此外,还有研究发现,概念流畅性能够促进顾客对相关品牌的整体评价,刺激目标在记忆中处于激活状态时更容易被提取(Sirianni等,2013)。

通过对现有文献的归纳总结可以发现,关于信息处理流畅性的研究主要关注感知流畅性,而有关概念流畅性对个体判断或态度影响的研究较少。由于员工沟通行为与品牌个性之间的关系是基于语义而非物理特征的,因此我们将关注员工与品牌的匹配性对概念流畅性的影响。基于语义处理的扩散激活理论,本研究认为,在顾客与员工的互动中,员工的沟通行为会激活顾客对品牌的个性印象以及与品牌个性印象在语义上相关、同处一个语义网络的一连串概念和联想,这有助于顾客处理与品牌个性印象相匹配的员工行为信息,使他们体验到较高的信息处理流畅性。此外,还有研究证明,语境的一致性可以提高概念流畅性(Lee和Labroo,2004)。当刺激和情境相一致时,所提供的信息更容易被理解和记住,当一线员工传递的信息与品牌个性相匹配时,心理上的语境一致性使顾客能够进行高层次的心理活动,并且准确地识别外在刺激的意义及在语义上的知识结构(Schwarz和Clore,2003)。高度一致的刺激更容易被个体消化和理解,从而使得概念的传递更具流畅性和针对性(Lee和Labroo,2004;Sirianni等,2013)。由此可以推断,员工的沟通行为与品牌个性相匹配会导致认知上的一致性,从而提高概念流畅性。因此我们认为,员工沟通行为与品牌个性的匹配性会正向影响顾客的信息处理流畅性。

2. 信息处理流畅性对品牌态度的影响

信息处理流畅性会正向影响个体对信息客体的评判(Winkielman等,2003;Lee和Labroo,2004)。个体通常会在概念流畅的前提下给予品牌更积极的评价,即使是在单一的宣传条件下(Lee和Labroo,2004)。Higgins(1998)研究指出,个体常常将这种积极情绪错误地归因于信息处理对象,并将情绪当作和评判对象相关的信息输入,这是因为信息处理的流畅性对积极情绪的作用往往是在个体没有察觉的情况下产生的。紧接着,个体会体验到由这种信息处理流畅性所引发的积极情绪,从而对信息处理对象产生更强烈的偏好(Schwarz,2006)。当研究人员操纵被试对积极情绪的归因,让被试以为愉快的情绪体验是由与判断对象没有任何联系的其他因素(如气氛、音乐等)引起的时,信息处理流畅性对评判的影响就消失了(Winkielman等,2003;庞隽和毕圣,2015)。

在本研究中,当员工沟通行为与品牌个性相匹配时,顾客会感受到相对高的信息处理流畅性并产生更积极的情绪。这时顾客往往会进行错误的归因,认为积极情绪是由品牌引发的,进而对品牌产生好感。当员工的沟通行为与品牌个性相匹配时,概念流畅性会使顾客更容易理解品牌内涵,从而对品牌产生积极的情感和态度(Sirianni等,2013)。因此,本研究认为,顾客处理信息时的流畅性体验会对顾客的品牌态度产生正向作用。由此可以推断,信息处理流畅性会正向影响顾客的品牌态度。基于上述讨论,本研究提出以下假设:

H2:员工沟通行为与品牌个性的匹配性正向影响顾客的品牌态度。信息处理流畅性在员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响中起中介作用。

(三)产品涉入度的调节作用

产品涉入代表顾客的兴趣、价值观和自身需求,会影响其购买行为,或者说产品涉入代表顾客对产品的重视程度和个人感受。产品涉入度会影响品牌信息搜寻、信息处理过程、品牌态度转变和购买决策等顾客行为的很多方面(Bloch和Richins,1983)。Zaichkowsky(1985)在研究中指出,顾客对于不同涉入度的产品,态度差异非常明显。基于产品的重要性、关联性、顾客付出努力的程度以及可能遇到的风险差别,产品涉入度可区分为高涉入度与低涉入度两类。Hawkins(1998)在研究中提出,相比于涉入度低的产品来说,顾客在购买涉入度高的产品时,愿意花更多的时间、心思和精力去搜寻与品牌和产品直接相关的信息,这会影响顾客的信息处理过程,转变顾客的品牌态度,影响顾客的购买决策行为。然而,如果选择购买的是低涉入度产品,顾客的购买决策行为就简单了很多,顾客可能会冲动性购买,并且很容易受到外界环境的影响,比如卖场氛围、员工等因素都会影响顾客的购买决策行为。

Bloch和Richins(1983)在研究中指出,涉入度对顾客的购买行为有重要影响,其中包含信息搜索行为和信息加工过程。而关于涉入度影响信息加工过程的探究和精细加工可能性模型(elaboration likelihood model,ELM)(Petty和Cacioppo,1986)有着密切的关系。在精细加工可能性模型中,使用中枢路径处理信息的顾客会对问题进行细致周全的考虑,从而改变态度。而使用边缘路径处理信息的顾客不会对问题信息进行详尽的处理,因此常会受到与目标有关的启发式线索的直接刺激,从而改变态度(Petty和Cacioppo,1986)。Petty和Briñol(2010)在研究中指出,顾客是选择中枢路径还是选择边缘路径对信息进行处理,取决于产品涉入度的高低。在个体进行信息处理时,影响路径选择的重要因素之一是顾客的涉入度:高涉入度顾客会有更加积极的信息处理动机,会对信息进行细致的处理,并且更关注与产品核心属性相关的线索,进而以此为根据对目标进行评判;相反,低涉入度顾客则会有消极的信息处理动机,倾向于直接使用具有外围作用的线索对事物加以判断。

对于涉入度的测量,Zaichkowsky(1994)的PII量表充分考虑了人为因素、客观环境及消费情景的差异性,运用形容词和语意差异法进行设计,被后来的学者广泛运用。因此,本研究的产品涉入度测量也将引用Zaichkowsky的研究成果。

基于上述分析,本研究认为,当产品涉入度高时,顾客会通过中枢路径,更关注与产品属性相关的核心线索,这种情况下外围线索对其影响不大。而当产品涉入度低时,顾客则会通过边缘路径,直接使用具有外围作用的线索,如员工这一线索,来对产品进行评判。在这种情况下,顾客会更关注员工的行为,那么当员工沟通行为与品牌个性相匹配时,顾客的信息处理流畅性就会提高,对品牌的态度也会更积极。由此,本研究提出以下假设:

H3:员工沟通行为与品牌个性的匹配性对品牌态度的影响会受到产品涉入度的调节。相比于产品涉入度高的情况,当产品涉入度低时,员工沟通行为与品牌个性的匹配性正向影响品牌态度。

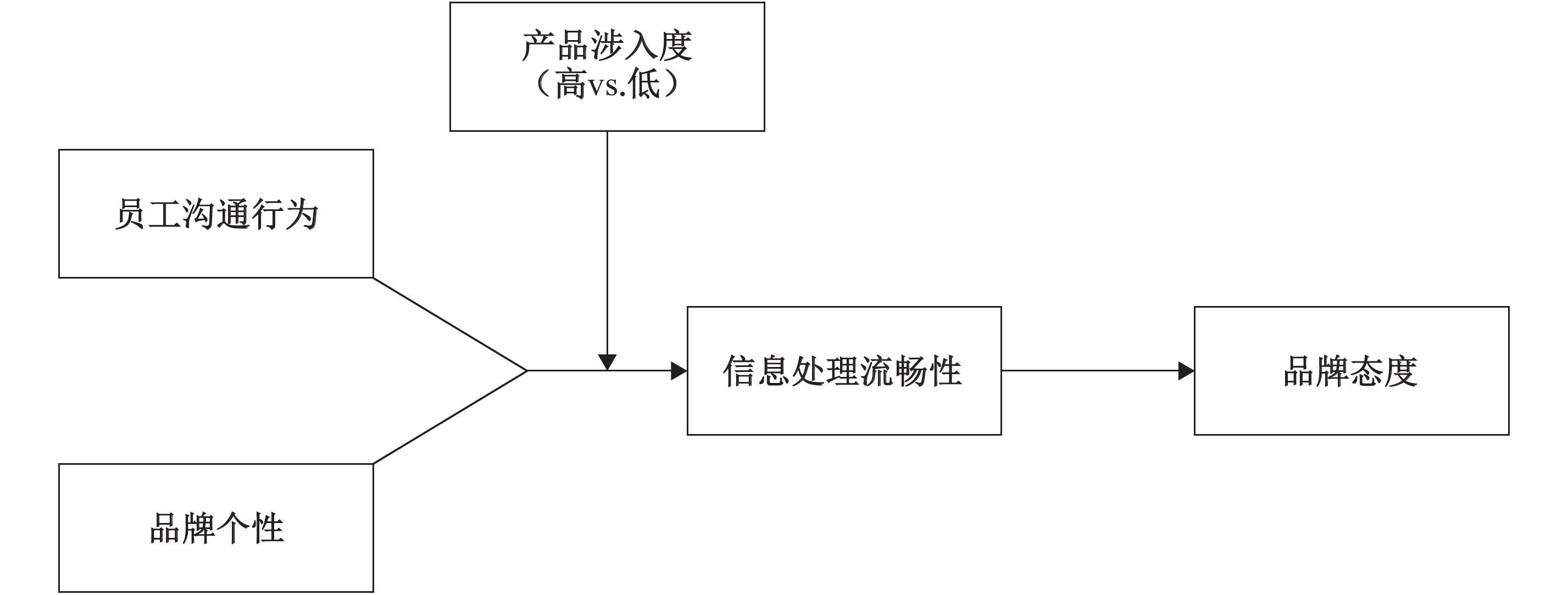

根据上述分析, 本文构建了员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度影响的理论模型(参见图1)。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)实验一

实验一的目的是验证员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响,同时考察信息处理流畅性在其中的中介作用。

1. 实验设计与被试

实验一采用2(员工沟通行为:精致或者粗犷)×2(品牌个性:精致或者粗犷)的组间因子设计。我们邀请了120名暨南大学在校学生参加本实验。在剔除了没有按照实验说明完成实验的17名被试后,有效样本为103人(Mage=23.56,51.5%为女性)。为了确保样本数量的有效性,我们采用Faul等(2009)的G*Power3.1计算样本的统计检验力(power)。当效应量f为0.4,P最大为0.05,样本量为103,实验组数量为4,协变量为1时,统计检验力为0.98,大于0.8,由此证实本实验的样本数量具有统计可信度。因年龄、性别等人口统计变量并没有显著效应,后续的统计分析未将其纳入考虑。通过预实验可知,Levi’s的品牌个性为粗犷,ZARA的品牌个性为精致。我们通过设计不同的语言沟通行为和非语言沟通行为(举止体态、着装外形等)来操纵员工的沟通行为。

2. 实验流程

被试进入实验室后被随机分配到四个实验组中的一组。实验采用的是情景模拟法,要求被试仔细阅读材料,并把自己想象成其中的顾客。实验开始后,我们为被试描绘了一个有关顾客和员工之间交流的角色扮演案例。具体步骤如下:

(1)操纵一线员工的沟通行为。在本实验中,一线员工沟通行为的启动是通过情景假设来激发顾客对员工沟通行为的判断。具体描述情境如下:

a. 精致的员工沟通行为。广州近期降温,您准备买一件秋装。根据以往的经验、朋友的推荐和网上搜寻的品牌信息,您准备入手一件ZARA/Levi’s的秋衣。一进店,一位身穿深色优雅西装、面带迷人微笑的员工温柔地向您打招呼:“先生/女士,您好!欢迎光临,请问有什么可以帮助您的吗?”该员工在耐心倾听完您的想法后,按照您的要求推荐了几个款式,并细心地帮助您试穿,最后您选择了其中一款比较符合心意的外套并表示感谢。员工温和地说:“很高兴为您服务,您还需要其他任何帮助吗?”

b. 粗犷的员工沟通行为。广州近期降温,您准备买一件秋装。根据以往的经验、朋友的推荐和网上搜寻的品牌信息,您准备入手一件ZARA/Levi’s的秋衣。一进店,一位身穿一套休闲牛仔、长款马丁靴,体型很强壮的员工向您打招呼:“美女/帅哥,要买什么款式的衣服?”在您说完要求后,该员工一只手拿着几个款式,建议您有兴趣可以试穿,最后您选择了其中一款比较符合心意的外套并表示感谢。员工回答说:“不要客气,能为您做什么尽管开口。”

(2)在给予情境假设刺激后,要求被试依次对信息处理流畅性(α=0.89)和品牌态度(α=0.86)做出评价。信息处理流畅性量表来自Sirianni等(2013)的研究,题项是“我很了解这个品牌所代表的内涵”“我能很容易地辨别这个品牌对顾客而言意味着什么”以及“我能很容易地描述这个品牌对顾客而言意味着什么”。品牌态度量表来自Mitchell和Olson(1981)的研究,题项是“我对该品牌有好感”“该品牌能吸引我”以及“我对该品牌的感觉是积极的”。以上量表均为7级量表,范围从完全不同意(1)到完全同意(7)。最后,被试要回答操纵检验的问题,其中包括他们对ZARA/Levi’s的熟悉度,对员工行为是精致型(α=0.87)还是粗犷型(α=0.91)的认知,以及对品牌是精致型(α=0.74)还是粗犷型(α=0.88)的认知(Aaker,1996)。

3. 实验结果与分析

(1)操纵检验。ZARA在品牌精致上的得分(ZARA精致=4.50)显著高于Levi’s(Levi’s精致=3.65),t=6.656,P<0.001;ZARA在品牌粗犷上的得分(ZARA粗犷=3.31)显著低于Levi’s(Levi’s粗犷=5.00),t=–13.68,P<0.001,说明对品牌个性的操纵是成功的。精致员工在品牌精致上的得分(精致员工精致=4.91)显著高于粗犷员工(粗犷员工精致=3.49),t=11.043,P<0.001;精致员工在品牌粗犷上的得分(精致员工粗犷=2.85)显著低于粗犷员工(粗犷员工粗犷=4.84),t=–15.02,P<0.001,说明对员工行为的操纵也是成功的。

(2)假设检验。为检验H1,运用SPSS 19.0统计软件对数据进行处理。实验结果如表1所示。

| 因变量:品牌态度得分 | |||||

| 源 | Ⅲ型平方和 | df | 均方 | F | Sig |

| 校正模型 | 17.627a | 4 | 4.407 | 10.333 | 0.000 |

| 截距 | 77.028 | 1 | 77.028 | 180.607 | 0.000 |

| 熟悉度 | 5.866 | 1 | 5.866 | 13.755 | 0.000 |

| 品牌个性 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.037 | 0.848 |

| 员工行为 | 0.635 | 1 | 0.635 | 1.489 | 0.225 |

| 品牌个性×员工行为 | 7.385 | 1 | 7.35 | 17.315 | 0.000 |

| 误差 | 41.797 | 98 | 0.426 | ||

| 总计 | 2 256.111 | 103 | |||

| 校正的总计 | 59.424 | 102 | |||

| a:R2=0.297(调整R2=0.268)。 | |||||

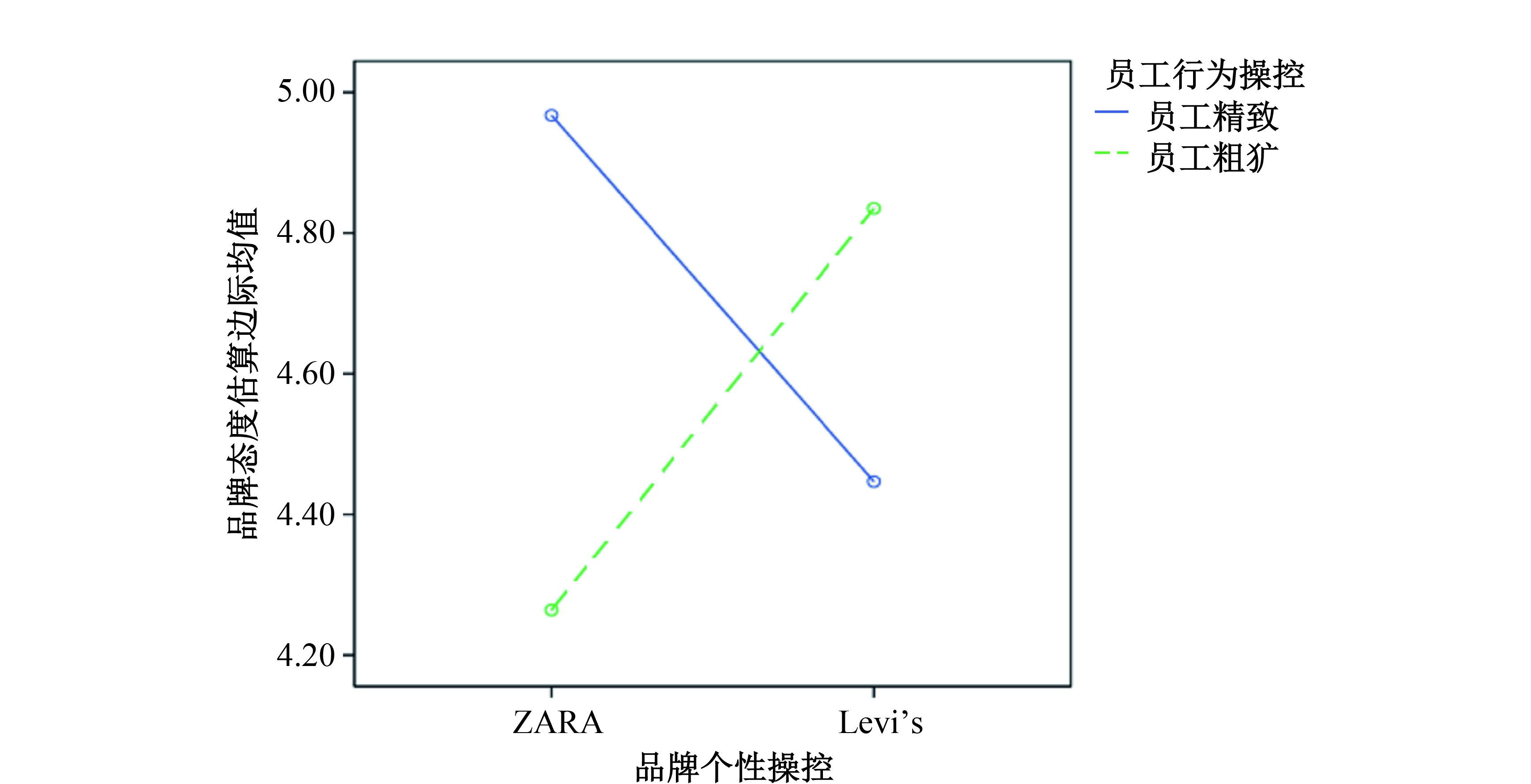

以品牌态度为因变量,品牌个性和员工行为为自变量,熟悉程度为协变量,进行2(品牌个性:精致vs.粗犷)×2(员工行为:精致vs.粗犷)的协方差分析。分析结果显示:熟悉程度的主效应显著,F(1,102)=13.755,P<0.001;控制熟悉程度的影响,品牌个性主效应不显著,F(1,102)=0.037,P>0.05;员工行为的主效应不显著,F(1,102)=1.489,P>0.05;员工行为和品牌个性的交互作用显著,F(1,102)=17.315,P<0.001(参见图2)。

|

| 图 2 员工沟通行为与品牌个性的交互作用 |

因为交互作用显著,进一步进行简单效应分析。当品牌个性精致时(ZARA品牌),员工行为精致(M=4.967)时的品牌态度要显著高于员工行为粗犷时的品牌态度(M=4.264),P<0.001;当品牌个性粗犷时(Levi’s品牌),员工行为精致(M=4.447)时的品牌态度要显著低于员工行为粗犷时的品牌态度(M=4.835),P=0.035<0.05。因此,实验结果支持H1。

为了检验信息处理流畅性的中介效应,我们采用Baron和Kenny(1986)的方法进行回归分析。首先,以品牌态度为因变量,品牌个性、员工行为、品牌个性×员工行为交互为自变量进行回归,回归结果显示,调整R2为0.174,模型显著,P<0.001,品牌个性×员工行为交互对品牌态度的回归显著,系数为1.274,P<0.001。其次,以信息处理流畅性为因变量,品牌个性、员工行为、品牌个性×员工行为交互为自变量进行回归,回归结果显示,调整R2为0.189,模型显著,P<0.001,品牌个性×员工行为交互对品牌态度的回归显著,系数为1.789,P<0.001。最后,以品牌态度为因变量,品牌个性、员工行为、品牌个性×员工行为交互、信息处理流畅性为自变量进行回归,回归结果显示,调整R2为0.373,模型显著,P<0.001,品牌个性×员工行为交互对品牌态度的回归显著,系数为0.594,P<0.05,但显著性明显降低。具体回归结果如表2所示。

| 变 量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||

| 品牌态度 | 信息处理流畅性 | 品牌态度 | ||||

| β系数 | 显著性P值 | β系数 | 显著性P值 | β系数 | 显著性P值 | |

| 品牌个性 | –0.525 | 0.009 | –0.775 | 0.003 | –0.230 | 0.201 |

| 员工行为 | –0.826 | 0.000 | –0.699 | 0.007 | –0.560 | 0.002 |

| 品牌个性×员工行为 | 1.274 | 0.000 | 1.789 | 0.000 | 0.594 | 0.028 |

| 信息处理流畅性 | 0.380 | 0.000 | ||||

| 调整R2 | 0.174 | 0.189 | 0.373 | |||

| 显著性 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||

Bootstrapping(模型8)分析(重复抽取的样本数设置为5 000,置信度设置为95%)(Hayes,2009)的结果进一步显示,信息处理流畅性中介作用的置信区间显著地偏离0(95%,SE=0.163 4,LLCI=.410 5,ULCI=1.060 1)。由此可见,信息处理流畅性在匹配性影响品牌态度的过程中起部分中介作用。由此得出,实验结果支持H2。

4. 实验一讨论

在实验一中,我们通过情景模拟的实验方法进行了检验,数据分析结果验证了H1和H2,接下来我们将探讨员工沟通行为与品牌个性相匹配在何种情况下会对品牌态度产生最大的影响。我们通过实验二来探讨这个问题。

(二)实验二

实验二的目的是验证产品涉入度在员工沟通行为与品牌个性的匹配性对品牌态度影响中的调节作用。

1. 实验设计与被试

实验二采用2(员工行为:精致或者粗犷)×2(品牌个性:精致或者粗犷)×2(产品涉入度:高或者低)的组间因子设计。我们邀请了240名暨南大学在校学生参加本实验,在剔除了没有按照实验说明完成实验的23名被试后,有效样本为217人(Mage=23.35,56.4%为女性)。为了确保样本数量的有效性,我们采用Faul等(2009)的G*Power 3.1计算样本的统计检验力。当效应量f为0.4,P最大为0.05,样本量为217,实验组数量为8时,统计检验力为0.99,大于0.8,由此证实本实验的样本数量具有统计可信度。我们设计了两个虚拟品牌奥尔笔记本电脑和宣蔻洗发水。通过预实验可知,奥尔笔记本电脑代表高涉入度产品,而宣蔻洗发水代表低涉入度产品。我们通过设计不同的语言沟通行为和非语言沟通行为(举止体态、着装外形等)来操纵员工的沟通行为。

2. 实验流程

被试进入实验室后被随机分配到八个实验组中的一组。实验采用的是情景模拟法,要求被试仔细阅读材料,并把自己想象成是其中的顾客。实验开始后,为被试描绘了一个有关顾客和员工之间交流的角色扮演案例。在给予情境假设刺激后,要求被试依次对信息处理流畅性(α=0.857)和品牌态度(α=0.792)做出评价。信息处理流畅性量表来自Sirianni等(2013)的研究,题项是“我很了解这个品牌所代表的内涵”“我能很容易地辨别这个品牌对顾客而言意味着什么”以及“我能很容易地描述这个品牌对顾客而言意味着什么”。品牌态度量表来自Mitchell和Olson(1981)的研究,题项是“我对该品牌有好感”“该品牌能吸引我”以及“我对该品牌的感觉是积极的”。以上量表均为7级量表,范围从完全不同意(1)到完全同意(7)。最后,被试要回答操纵检验的问题,其中包括他们对两个产品涉入度(α=0.908)高低的认知(Zaichkowsky,1994),对员工行为是精致型(α=0.866)还是粗犷型(α=0.893)的认知,以及对品牌是精致型(α=0.881)还是粗犷型(α=0.886)的认知(Aaker,1996)。

3. 实验结果与分析

(1)操纵检验。根据产品涉入度操纵检验可知,产品高低涉入度之间存在显著差异,笔记本电脑的得分(M高涉入=5.472)显著高于洗发水的得分(M低涉入=3.547),t=10.842,P<0.001,说明对产品涉入度的操纵是成功的。根据品牌个性操纵检验可知,在精致维度上,精致品牌的得分(M精致=4.837)显著高于粗犷品牌的得分(M粗犷=3.386),t=19.253,P<0.001;在粗犷维度上,精致品牌的得分(M精致=3.398)显著低于粗犷品牌的得分(M粗犷=4.839),t=–18.638,P<0.001,说明对品牌个性的操纵是成功的。根据员工行为操纵检验可知,在精致维度上,精致员工的得分(精致员工精致=4.930)显著高于粗犷员工(粗犷员工精致=3.353),t=15.905,P<0.001;在粗犷维度上,精致员工的得分(精致员工粗犷=3.121)显著低于粗犷员工(粗犷员工粗犷=4.794),t=–16.186,P<0.001,说明对员工行为的操纵也是成功的。

(2)假设检验。实验采用2(产品涉入度:高vs.低)×2(员工行为:精致vs.粗犷)×2(品牌个性:精致vs.粗犷)的被试间设计,品牌态度为因变量。

分析结果显示:产品涉入度的主效应不显著,F(1,219)=0.039,P>0.05;员工行为的主效应不显著,F(1,219)=1.139,P>0.05;品牌个性的主效应不显著,F(1,219)=0.005,P>0.05;产品涉入度、员工行为、品牌个性的三重交互显著,F(1,219)=60.999,P<0.001(参见表3)。

| 因变量:品牌态度 | |||||

| 源 | Ⅲ型平方和 | df | 均方 | F | Sig |

| 校正模型 | 34.461a | 7 | 4.923 | 15.281 | 0.000 |

| 截距 | 4 307.677 | 1 | 4 307.677 | 13 371.81 | 0.000 |

| 品牌个性 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0.944 |

| 员工行为 | 0.367 | 1 | 0.367 | 1.139 | 0.287 |

| 产品涉入度 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.039 | 0.844 |

| 品牌个性×员工行为 | 14.008 | 1 | 14.008 | 43.479 | 0.000 |

| 品牌个性×产品涉入度 | 0.004 | 1 | 0.004 | 0.014 | 0.906 |

| 员工行为×产品涉入度 | 0.507 | 1 | 0.507 | 1.575 | 0.211 |

| 品牌个性×员工行为×产 | 19.652 | 1 | 19.652 | 60.999 | 0.000 |

| 产品涉入度 | |||||

| 误差 | 70.554 | 219 | 0.322 | ||

| 总计 | 4 408.111 | 227 | |||

| 校正的总计 | 105.015 | 226 | |||

| a:R2=0.328(调整R2=0.307)。 | |||||

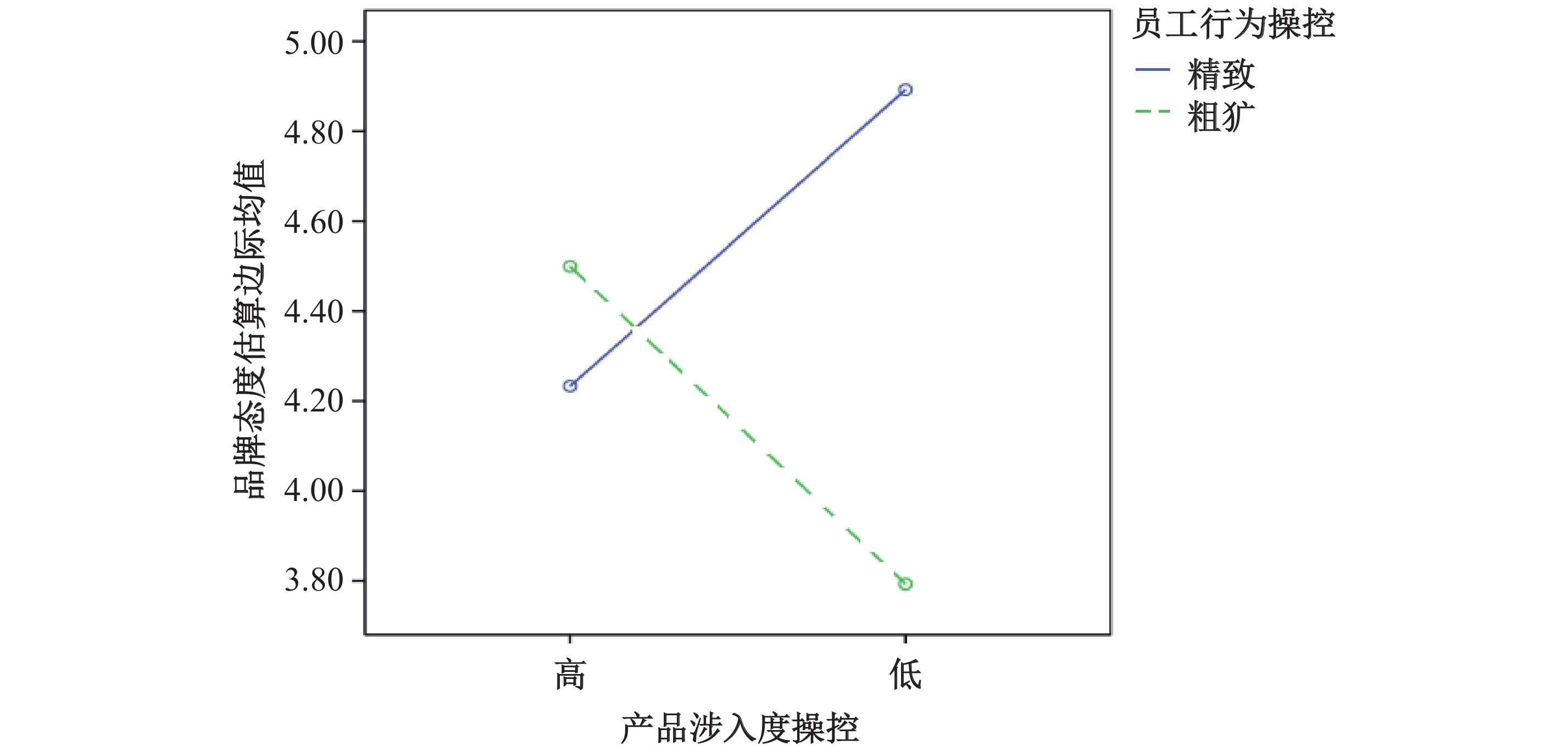

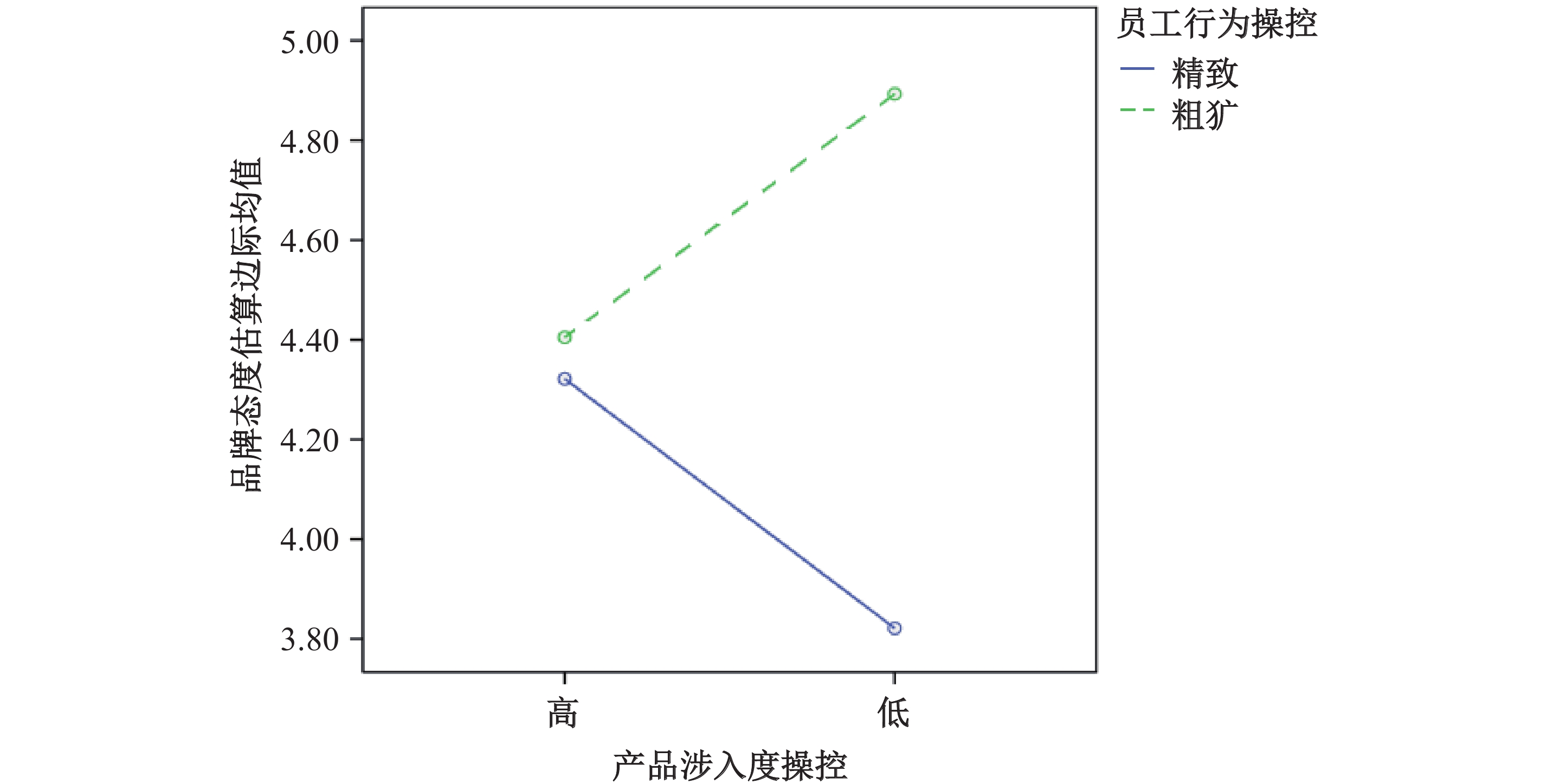

因为三重交互显著,接下来进行简单效应分析。在品牌个性精致的情境中,当产品涉入度高时,匹配与否对顾客的品牌态度没有显著影响,M精致=4.233,M粗犷=4.5,F(1,219)=3.23,P>0.05;当产品涉入度低时,匹配时的品牌态度(M精致=4.893)要显著高于不匹配时的品牌态度(M粗犷=3.793),P<0.001。在品牌个性粗犷的情境中,当产品涉入度高时,匹配与否对消费者的品牌态度没有显著影响,M精致=4.321,M粗犷=4.405,F(1,219)=0.31,P>0.05;当产品涉入度低时,匹配时的品牌态度(M粗犷=4.893)要显著高于不匹配时的品牌态度(M精致=3.821),F(1,219)=27.09,P<0.001。如图3和4所示。

|

| 图 3 品牌个性精致的品牌态度得分 |

|

| 图 4 品牌个性粗犷的品牌态度得分 |

按照Zhao等(2010)提出的中介分析程序,参照Preacher等(2007)提出的有调节的中介分析模型(模型11)进行Bootstrap中介变量检验(重复抽取的样本数设置为5 000,置信度设置为95%)。信息处理流畅性的确中介着员工与品牌的匹配性和产品涉入度对品牌态度的交互影响。进一步分析在不同产品涉入度下员工与品牌的匹配性对品牌态度影响中信息处理流畅性的中介效应,结果表明,在低产品涉入度情况下,不管品牌个性是精致(SE=0.103 8,LLCI=–0.525 8,ULCI=–0.121 3)还是粗犷(SE=0.091 6,LLCI=0.123 0,ULCI=0.488 0),信息处理流畅性都显著;而在高产品涉入度情况下,不管品牌个性是精致(SE=0.041 9,LLCI=–0.027 3,ULCI=0.140 9)还是粗犷(SE=0.042 2,LLCI=–0.070 6,ULCI=0.103 7),信息处理流畅性都不发挥中介作用。

4. 实验二讨论

上述实验结果验证了H3,即产品涉入度在员工与品牌的匹配性对顾客品牌态度的影响中起调节作用。在低产品涉入度情况下,员工行为与品牌个性的匹配性正向影响顾客的信息处理流畅性,进而正向影响顾客的品牌态度;而在高产品涉入度情况下,员工行为与品牌个性的匹配与否对信息处理流畅性影响不显著。

四、研究结论与展望本研究探讨了员工沟通行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响,并考察了信息处理流畅性对上述关系的中介作用,以及产品涉入度对上述关系的调节作用。第一,员工沟通行为与品牌个性的匹配性对品牌态度存在交互影响,信息处理流畅性在其中起部分中介作用。在本研究中,当员工沟通行为与品牌个性相匹配时,顾客会体验到较高的信息处理流畅性以及由此引发的积极情绪。顾客将这种积极情绪错误地归因于品牌,并对品牌产生好感。因此,当员工沟通行为与品牌个性相匹配时,在概念流畅性体验下,顾客更容易理解品牌内涵,从而对品牌产生积极的态度。第二,产品涉入度在员工与品牌的匹配性对顾客品牌态度的影响中起调节作用。当产品涉入度高时,顾客通过中枢路径,更关注与产品属性相关的核心线索,并以此为依据对产品进行评判,在这种情况下外围线索对其影响不大。而当产品涉入度低时,顾客则会通过边缘路径,直接使用具有外围作用的线索,如员工这一线索,并以此对产品进行评判。在这种情况下,顾客会更关注员工的行为,因此当员工沟通行为与品牌个性相匹配时,顾客的信息处理流畅性会提高,对品牌的态度也会更积极。

以上研究结果对于企业聘请、筛选、训练和激励一线员工具有重要的启示意义。首先,我们建议营销经理设计并指导企业的品牌服务,使之与品牌理念相匹配,如品牌宣传活动和公共关系活动。其次,为了实现成功的品牌服务接触,品牌经理可以与人力资源部门紧密合作,聘请与品牌个性特征相匹配的员工,并通过培训使他们将品牌价值内化,并且在与顾客互动的过程中真正地做到沟通行为与品牌个性相匹配(比如,穿戴与品牌个性相匹配的服装以及使用与品牌个性相匹配的短语和对白),这将有助于员工在每次服务接触中传达统一的品牌内涵。特别是对于低涉入度产品而言,员工行为与品牌个性的匹配性对顾客品牌态度的影响尤其显著。最后,企业可以使用角色扮演练习方法对员工进行品牌内化训练。此外,可以设置“神秘顾客”,定期观察员工与顾客的互动行为。人力资源部门可以运用本研究结果来指导员工的个人成长,并将其应用到招聘、培训和绩效管理等实践工作中。

本文的贡献在于:首先,尝试用实证的方法从服务接触角度去探究一线员工的沟通行为与品牌构建之间的关系,具体探讨的是一线员工沟通行为与品牌个性的匹配性如何影响顾客的品牌态度。这不仅丰富了国内该领域的研究,而且能够促进理论向实践的转化,帮助企业形成一套能够提高顾客品牌态度的工具。其次,在营销领域的现有文献中,关于信息处理流畅性的研究主要关注感知流畅性,而鲜有研究探讨概念流畅性对产品判断或态度的影响。因此,本研究关注员工与品牌之间的匹配性对概念流畅性的影响,补充了营销领域有关概念流畅性的实证研究。最后,以往关于产品涉入度的研究并没有探讨低涉入度产品应该如何利用员工行为来影响顾客的品牌态度,本研究对营销人员如何利用服务接触去提升顾客对品牌的积极态度,尤其是对于企业对低涉入度产品的品牌定位具有一定的借鉴作用。

然而,虽然本文的实验设计能够单独考察员工与品牌的匹配性对顾客品牌态度的影响,但目前还不清楚这些实验结果是否适用于B2B情境和特定的服务。员工与品牌的匹配性在B2B情境下的影响作用可能会更强,因为在B2B情境下企业之间的关系和员工之间的日常来往会比一线服务员工与顾客的互动有更大的影响作用(Bendapudi和Leone,2002),未来的研究可以继续探讨B2B情境下员工与品牌匹配性的影响。另外,探讨如何消除员工与品牌不匹配导致的负面影响对于企业更有指导价值和借鉴意义,未来的研究有必要对其加以关注。

| [1] | 金立印. 服务接触中的员工沟通行为与顾客响应——情绪感染视角下的实证研究[J]. 经理管理, 2008(18): 28–35. |

| [2] | 庞隽, 毕圣. 广告诉求-品牌来源国刻板印象匹配度对品牌态度的影响机制[J]. 心理学报, 2015(3): 406–416. |

| [3] | 邱玮, 白长虹. 国外员工品牌化行为研究进展评介[J]. 外国经济与管理, 2012(6): 49–56. |

| [4] | 谢毅, 彭泗清. 品牌个性对品牌态度和购买意向的影响研究: 中外品牌的跨行业比较[J]. 管理评论, 2012(12): 84–92. |

| [5] | Aaker D A. Measuring brand equity across products and markets[J]. California Management Review, 1996, 38(3): 102–120. |

| [6] | Aaker J, Fournier S, Brasel S A. When good brands do bad[J]. Journal of Consumer Research, 2004, 31(1): 1–16. |

| [7] | Aguirre-Rodriguez A. The effect of consumer persuasion knowledge on scarcity appeal persuasiveness[J]. Journal of Advertising, 2013, 42(4): 371–379. |

| [8] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. |

| [9] | Bendapudi N, Leone R P. Managing business-to-business customer relationships following key contact employee turnover in a vendor firm[J]. Journal of Marketing, 2002, 66(2): 83–101. |

| [10] | Berry L, Lampo S. Branding labour-intensive services[J]. Business Strategy Review, 2004, 15(1): 18–25. |

| [11] | Bloch P H, Richins M L. A theoretical model for the study of product importance perceptions[J]. Journal of Marketing, 1983, 47(3): 69–81. |

| [12] | Burgoon J K, Buller D B, Woodall W G. Nonverbal communication: The unspoken dialogue[M]. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1996. |

| [13] | Collins A M, Loftus E F. A spreading–activation theory of semantic processing[J]. Psychological Review, 1975, 82(6): 407–428. |

| [14] | Faul F, Erdfelder E, Buchner A, et al. Statistical power analyses using G*Power 3. 1: Tests for correlation and regression analyses[J]. Behavior Research Methods, 2009, 41(4): 1149–1160. |

| [15] | Freling T H, Forbes L P. An empirical analysis of the brand personality effect[J]. Journal of Product and Brand Management, 2005, 14(7): 404–413. |

| [16] | Harrison R P. Beyond words: An introduction to nonverbal communication[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1982. |

| [17] | Higgins E T. Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1998, 30: 1–46. |

| [18] | Lanska M, Olds J M, Westerman D L. Fluency effects in recognition memory: Are perceptual fluency and conceptual fluency interchangeable?[J]. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2014, 40(1): 1–11. |

| [19] | Lee A Y, Labroo A A. The effect of conceptual and perceptual fluency on brand evaluation[J]. Journal of Marketing Research, 2004, 41(2): 151–165. |

| [20] | Lee A Y. Effects of implicit memory on memory-based versus stimulus-based brand choice[J]. Journal of Marketing Research, 2002, 39(4): 440–454. |

| [21] | Louis D, Lombart C. Impact of brand personality on three major relational consequences (trust, attachment, and commitment to the brand)[J]. Journal of Product & Brand Management, 2010, 19(2): 114–130. |

| [22] | Mitchell A A, Olson J C. Are product attribute beliefs the only mediator of advertising effects on brand attitude?[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(3): 318–332. |

| [23] | Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation[M]. New York: Oxford University Press, 1995: 304–353. |

| [24] | Novemsky N, Dhar R, Schwarz N, et al. Preference fluency in choice[J]. Journal of Marketing Research, 2007, 44(3): 347–356. |

| [25] | Park C W, Jaworski B J, Maclnnis D J. Strategic brand concept-image management[J]. Journal of Marketing, 1986, 50(4): 135–145. |

| [26] | Petty R E, Cacioppo J T. The elaboration likelihood model of persuasion[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1986, 19: 123–205. |

| [27] | Petty R E, Briñol P. Attitude change[A]. Baumeister R F, Finkel E J. Advanced social psychology: The state of the science[C]. New York: Oxford University Press, 2010. |

| [28] | Preacher K J, Rucker D D, Hayes A F. Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185–227. |

| [29] | Reber R, Schwarz N, Winkielman P. Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver’s processing experience?[J]. Personality and Social Psychology Review, 2004, 8(4): 364–382. |

| [30] | Schwarz N. Feelings, fit, and funny effects: A situated cognition perspective[J]. Journal of Marketing Research, 2006, 43(1): 20–23. |

| [31] | Schwarz N, Clore G L. Mood as information: 20 years later[J]. Psychological Inquiry, 2003, 14(3-4): 296–303. |

| [32] | Shen H, Jiang Y W, Adaval R. Contrast and assimilation effects of processing fluency[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 36(5): 876–889. |

| [33] | Sirianni N J, Bitner M J, Brown S W, et al. Branded service encounters: Strategically aligning employee behavior with the brand positioning[J]. Journal of Marketing, 2013, 77(6): 108–123. |

| [34] | Stiff J, Corman S, Krizek B, et al. Individual differences and changes in nonverbal behavior: Unmasking the changing faces of deception[J]. Communication Research, 1994, 21(5): 555–581. |

| [35] | Sundaram D S, Webster C. The role of nonverbal communication in service encounters[J]. Journal of Services Marketing, 2000, 14(5): 378–391. |

| [36] | Sung Y, Kim J. Effects of brand personality on brand trust and brand affect[J]. Psychology & Marketing, 2010, 27(7): 639–661. |

| [37] | Swaminathan V, Stilley K M, Ahluwalia R. When brand personality matters: The moderating role of attachment styles[J]. Journal of Consumer Research, 2009, 35(6): 985–1002. |

| [38] | Trenholm S, Jensen A. Interpersonal communication[M]. 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1992. |

| [39] | Wentzel D. The effect of employee behavior on brand personality impressions and brand attitudes[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2009, 37(3): 359–374. |

| [40] | Winkielman P, Schwarz N, Fazendeiro T, et al. The hedonic marking of processing fluency: Implications for evaluative judgment[A]. Musch J, Klauer K C. The psychology of evaluation: Affective processes in cognition and emotion[C]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. |

| [41] | Zaichkowsky J L. The personal involvement inventory: Reduction, revision, and application to advertising[J]. Journal of Advertising, 1994, 23(4): 59–70. |

| [42] | Zeithaml, Bitner M J, Gremler D D. Services marketing: Integrating customer focus across the firm[M]. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. |

| [43] | Zhao X S, Lynch J G Jr, Chen Q M. Reconsidering baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(2): 197–206. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39