文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第7期 |

- 吕鸿江, 付正茂, 王道金, 周应堂

- Lü Hongjiang, Fu Zhengmao, Wang Daojin, Zhou Yingtang

- 网络一致性对双元创新能力的权变平衡

- The contingent balance between network consistency and ambidextrous innovation

- 外国经济与管理, 2017, 39(7): 65-79

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(7): 65-79.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-09-06

2017第39卷第7期

2.南京农业大学 工学院,江苏 南京 210031

2.College of Engineering, Nanjing Agriculture University, Nanjing 210031, China

随着技术变革加速和产品生命周期缩短,探索式及利用式创新的地位日益凸显,越来越多的企业意识到同时培育两种创新能力是其在动态环境中制胜的法宝。例如,谷歌不仅注重一些利用式创新(如创造利润的搜索技术),也聚焦占据未来竞争战略制高点的移动互联、人工智能、虚拟现实等探索式创新,并借此获得骄人业绩。类似地,亚马逊、微软、思科、华为等企业面对动荡环境纷纷各施所长以增强两种创新能力。而雅虎则由于只强调广告收入的短期绩效未关注长期战略的探索式创新,在2016年第一季净亏损9 900万美元,甚至面临被收购的窘境。尽管管理实践认识到了双元创新能力的重要性,但通用电气发布的全球创新晴雨表显示,至少57%受访者表示对如何同时实现探索式与利用式创新一无所知。究其原因,由于探索式创新和利用式创新二者本质上是截然不同的,探索是旨在进入新产品市场的创新,利用则是对现有产品市场位置的创新(He和Wong,2004);前者借助柔性、分权及开放性文化实现,后者则与效率、集权及约束性文化相关(Benner和Tushman,2003),两者存在天然的矛盾。因此,如何在组织部门中平衡探索及利用式创新之间的矛盾是目前管理实践和理论研究关注的重要主题。由于双元创新能力反映了企业同时进行探索和利用的创新能力(Raisch和Birkinshaw,2008),所以探究如何平衡探索式及利用式创新的矛盾以培育双元创新能力是目前亟须深入的问题。

目前有关平衡探索式及利用式创新能力间矛盾的研究主要集中在以下三个方面:第一,在空间上通过分离与整合探索式及利用式创新,探讨运用相互替代或补充的方式实现双元创新能力的途径(Gilbert,2006;Raisch和Birkinshaw,2008);第二,在时间上从静态与动态视角分析探索式与利用式创新,分析应该在组织结构单元中交替还是同步构建双元创新能力(Puranam等,2006;O’Reilly和Tushma,2008);第三,在系统上从内部或外部视角探讨双元创新能力的构建应该依赖于内部资源还是取决于外部环境(Benner和Tushman,2003;Lavie和Rosenkopf,2006)。近期,一些学者开始考虑整合上述视角通过建立用于探索式及利用式创新的不同组织结构单元,在时间上同时满足组织的竞争性需求,并在空间上将探索式及利用式创新活动分离,进而在系统内外部培育双元创新能力(Raisch和Birkinshaw,2008)。但是,当探索式及利用式创新活动孤立地分散在企业的不同结构单元时,同时整合两类创新活动会耗费大量资源(O’Reilly和Tushma,2008)。为此,Adler等(1999)提出并行结构(parallel structure)的概念,强调可以在组织的同一结构单元(如部门等)内有技巧地将探索式及利用式创新活动分开,通过分离与整合的互补实现双元创新。Raisch和Birkinshaw(2008)进一步发展了这一观点,他们指出一个部门的正式部分主要完成常规任务并保持效率及稳定性,而其余非正式部分主要补充正式部分的不足,完成一些非常规任务并保持部门的灵活。而且通过此类结构,部门中的成员可以灵活地在探索式与利用式创新活动之间转换。Gulati和Puranam(2009)也证实正式与非正式部分之间的重组匹配能帮助构建双元型组织结构单元。但具体而言,正式与非正式部分在同一组织单元(部门)中是否能匹配形成有利于培育双元创新能力的并行结构?这一过程存在哪些适用范围?

本文准备从两个方面对上述问题进行回答。首先,由于正式结构本质是一种部门内成员间的正式工作流网络(吕鸿江等,2016),它与发挥支持作用的非正式结构相互作用对组织学习、知识转移、绩效及创新都有重要影响(McEvily等,2014)。特别是,从社会网络角度看,当部门正式网络及非正式网络相重叠或者说表现出某种程度的一致性时,就会形成能实现正式与非正式元素互补的并行结构,进而增强绩效,并有助于知识转移(Soda和Zaheer,2012;Aalbers等,2014)。最近,Soda和Zaheer(2012)提出的正式网络及非正式网络一致性(consistency between formal and inform network)构念定义并测量了企业正式网络与非正式网络的重叠程度,这为本文分析并行结构提供了重要思路。我们将基于此构念分析同一组织结构单元(如部门等)中正式与非正式网络的互补对培育双元创新能力的影响。其次,由于双元创新能力的实现取决于利用现存知识及创造新知识的探索和利用过程(Lubatkin等,2006),而知识交换与整合及知识冲突代表了两类相反的知识管理过程,它们为创新活动提供了不同的场所(Nahapiet和Ghoshal,1998;张钢和倪旭东,2007b)。所以,我们认为在不同的知识交换与整合及知识冲突过程中,上述正式与非正式结构形成的并行单元(部门)会随之形成不同的探索新知识和利用现存知识的双元创新能力,这两类知识管理过程可能扮演了调节作用。因此,我们试图从知识交换与整合及知识冲突两类不同的知识管理角度探讨并行结构形成双元创新能力的权变适用范围。

本文有以下两方面创新:第一,引入部门的正式与非正式网络一致性概念,运用社会网络方法分析双元创新能力形成的前因,通过分析同一组织结构单元(如部门等)中正式与非正式网络的互补对培育双元创新能力的影响,为并行结构视角平衡双元创新矛盾提供了新的思路。第二,引入通过两类相反的知识管理过程,分析了部门内正式与非正式并行结构单元会形成不同的探索新知识和利用现存知识过程的权变范围,细化了并行结构形成双元创新能力的条件。通过对上述两方面的探析,在理论上从社会网络视角对以往有关双元创新能力前因及权变范围的研究向前推进,并在实践上对企业平衡并培育双元创新能力提供借鉴和指导。

二、理论分析与研究假设(一)正式与非正式网络一致性与双元创新能力

1. 正式与非正式网络一致性

正式网络是由实现组织目标而专门设计的各个岗位间的所有正式合作关系构成,它包括形成部门的正式权力网络和部门内成员分工合作形成的工作流网络(Rank,2008)。非正式网络则是由部门中非正式结构决定并自发形成的非正式合作关系构成(Rank,2008),它包括情感及咨询网络(Waldstrøm,2001)。因为网络中一群主体或者某个主体连接的其他个体之间必然存在正式与非正式关系,所以,这些正式与非正式关系之间的互动会形成不同的正式与非正式网络重叠形式(Rank等,2010)。Soda和Zaheer(2012)明确将网络一致性定义为组织内员工的正式与非正式网络与其他员工相关联并表现出跨网络的重叠程度。

对本文而言,由于我们主要关注的是同一部门(组织单元)内相同层级员工之间的横向知识交流关系产生的创新行为,所以在正式网络中主要考虑工作流网络。具体地,工作流网络是部门内成员在协作完成工作任务时产生的关系,这种关系构成了部门的工作流程网络(Rank,2008)。工作流网络体现了部门内成员获取工作知识及分配工作知识的过程(Brass,1981)。部门内工作流网络可以细分为互动及顺序工作流网络,互动工作流网络体现了任务之间的互动关系,大多发生在部门内成员相互配合完成任务时;顺序工作流网络则反映了任务之间的顺序关系,例如流水线作业,部门中一个成员的任务完成代表了下一个成员的任务开始,而这种任务关系不会往复(Soda和Zaheer,2012)。此外,由于部门中的知识创新更直接地发生于员工之间知识网络中的信息交换关系中,而非朋友关系中,所以我们对非正式网络重点分析信息咨询网(Lomi等,2013)。因此,本文将主要关注两类正式与非正式网络一致性:顺序工作流和咨询网络的一致性和互动工作流和咨询网络的一致性。

2. 正式与非正式网络一致性与双元创新能力关系

双元创新能力是组织同时进行探索式创新及利用式创新的能力,探索式创新活动是组织为匹配新兴顾客及市场而广泛搜索获得新知识和开发新产品的能力;利用式创新活动则是组织为满足现有市场及顾客而利用现有知识和提高效率以改善现有产品的能力(He和Wong,2004)。通过并行结构实现双元创新能力关键在于形成具有不同规则、过程及文化的结构单元,进而同时满足探索及利用式创新的竞争性需求(Gibson和Birkinshaw,2004)。

从单一的正式或非正式网络看,正式网络是部门为实现效率最大化设计的精密结构(Rank,2008),包含固定的规则、程序及控制活动,它主要强调利用现有知识进行创新的能力;而非正式网络是部门内成员间非正式互动的结果,也是部门内知识交流的重要渠道,它更有利于员工探索并分享新想法和新知识(McDermott和Archibald,2010)。一方面,正式工作流网络能促进对现有复杂知识的利用式创新,正式网络中的工作流网络,特别是互动工作流网络为完成常规任务进行的有序互动加深了员工对现有知识的熟悉与理解,使得部门内成员间的知识搜寻与传递更加频繁(Zappa和Robins,2016);而且员工间通过正式互动交换简单的日常知识,能够在他们中间建立起共同行为准则和语言,增强了组织吸收能力和员工间的信任(Aalbers等,2014);此外,任务间的互动能促进部门内成员更愿意向同事公开表达自己的建设性想法,推动充分利用现有知识的部门创新氛围产生(Monks等,2016)。另一方面,非正式网络中的咨询网络能拓展员工探索新知识能力,部门内成员更倾向于在咨询网络中传递新的创意和想法(Hansen,2002),使得信息在水平层级间频繁流动(Aalbers等,2014),而且非正式网络能支持部门内成员完成如保持顾客至上文化、发现新兴顾客及市场需求等日常任务之外的活动,这些非正式活动对部门进行探索新知识的活动是非常有益的(Gulati和Puranam,2009)。因此,正式工作流网络能帮助构建知识利用网络进行利用式创新,非正式咨询网络所构建的知识创造网络有助于部门进行探索式创新。

但是,当正式与非正式网络重叠一致时,它们对双元创新能力的影响是双面的。一方面,正式及非正式网络适度重叠的互补平衡能构建有利于双元创新能力的并行结构单元。首先,正式网络中的专业知识能够借助非正式咨询网络的资源支持和信任关系得以充分利用并拓展(Aalbers等,2014)。专业知识大多存在于工作流网络的日常任务中(Adler和Borys,1996),当正式与非正式咨询网络重叠时,非正式咨询网络能够利用正式网络中专业知识及支持性资源实现探索式创新,同时非正式咨询网络的信任关系也有助于加强员工之间分享创新知识意愿、理解复杂创新知识的能力、更好地利用现存知识并创造新知识(Aalbers等,2014)。其次,正式及非正式网络重叠一致能促进部门构建有利于探索和利用式创新形成的共同愿景、价值观和行为准则及语言(O’Reilly和Tushman,2011)。部门内成员在正式互动工作流网络中形成的共同行为准则及语言能转化到非正式网络中,并因重叠一致带来的认同构建起共同愿景及价值观(Kuipers,2009)。此外,相较于单一正式或非正式网络,部门内成员网络一致性形成的亲密、自愿、稳定、持久的关系被认为也有利于形成双元创新能力存在的文化(Jansen等,2005)。另一方面,正式及非正式网络的过度重叠一致可能对双元创新能力存在不利影响。首先,并行结构过多会使主要结构和补充结构失衡,进而探索式创新受利用式创新惯性影响而减弱(Raisch等,2009)。当正式网络与非正式网络重叠程度过高时,非正式咨询网络会被正式网络控制,使得利用式创新更明显,从而重视稳定、效率及知识利用倾向,但忽视开放性思维及知识探索与创造,以致无法实现双元创新能力。其次,由于并行结构过度会迫使员工的思维高频率转换,超出其认知极限,从而不利于双元创新能力产生(Raisch等,2009)。较高程度的正式与非正式网络一致性也会使得员工在探索式及利用式创新之间进行高频思维转换而承担过重的认知负荷,难以培育双元创新能力。此外,过高的网络一致性还可能限制部门内成员广泛搜索知识的活动,削弱部门内成员更新知识的能力;而且维持高重叠关系需要花费大量时间及精力也会限制他们参与深度探索及利用式创新活动(Soda和Zaheer,2012)。所以,适度互动工作流与非正式咨询网络一致性对双元创新能力存在积极影响,而过高或过低的互动工作流网络与非正式网络一致性对双元创新能力的培育都是不利的。由此,本文提出以下假设:

H1:正式互动工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间存在倒U型关系。

部门内顺序工作流网络成员按照自上而下的程序在同一任务组中与同事交换各种正式或非正式的建议,在这类正式顺序工作流网络也存在着非正式的咨询网络(Brennecke和Rank,2016)。在两者相互交织重叠的过程中,非正式关系激发的探索式创新活动会与正式顺序工作流关系促成的利用式创新活动互补平衡,从而培育双元创新能力。同时,顺序工作流网络具有稳定、高效的特征,这更有助于利用式创新活动的进行(Soda和Zaheer,2012),而且稳定的正式工作流顺序与非正式网络关系适度交织也会加强员工间的亲密关系,进而有利于双元创新能力的产生(Jansen等,2009)。同样,正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的过度重叠一致性也会对双元创新能力产生负面影响,进而面临非正式网络被正式网络控制,进而利用式创新占较大比重,而探索式创新被忽视;而且当正式顺序工作流网络与非正式网络一致性较高时,顺序工作流网络过于强调规则、利益及效率的目标导向会限制非正式网络进行突破性的探索式创新的努力。因此,正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性对双元创新的影响也存在一个适度范围,过高或过低的正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性都不利于双元创新能力的培育。由此,本文提出以下假设:

H2:正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间存在倒U型关系。

(二)知识管理的调节作用

1. 知识交换与整合及知识冲突

正式工作流与非正式咨询网络交织重叠形成双元创新能力的过程是一个知识传递、利用和创造的过程。不同的知识管理会使得这一过程处于不同的部门知识交流场景中,进而使得正式工作流与非正式咨询网络交织重叠形成双元创新能力的结果有所不同,知识管理在正式工作流与非正式咨询网络一致性影响双元创新能力的关系中发挥了调节作用。具体地,知识交换与整合和知识冲突是知识管理的两类关键机制,知识交换与整合是个体通过与他人互动获取并学习以创造新知识的过程(McFadyen等,2009),知识交换指的是知识和信息在不同知识主体间的交换,知识整合是将先前不相关的知识要素进行整合或者通过新方式整合先前相关的知识要素,是对现存知识的渐进式改变或根本性创造(Nahapiet和Ghoshal,1998)。通过知识交换及整合,部门内成员可以重建其公司现有知识,融合内外部知识存量或者不同来源的知识,进而创造新知识(Collins和Smith,2006)。知识冲突是指由于知识异质性而造成的知识主体之间在行为意向和行为方式上的差异、碰撞乃至对抗。恶性的知识冲突会造成部门单元内知识偏见、传递迟滞、融合共享困难,严重影响部门单元内部凝聚力;而良性知识冲突管理,将会激发部门内成员间对新知识及要素的探索,促进异质性知识在部门内成员间的融合共享。良性知识冲突过程包含了知识在部门内成员间的冲突—共享—学习—创新的完整路径(张钢和倪旭东,2007b)。虽然知识冲突与知识交换与整合都是知识管理的关键机制,也都包含了知识传递、共享、学习、创造的路径。但两者的前导不同,前者依赖知识主体间的冲突而后者取决于知识主体的互动合作。所以,它们是两种截然不同的知识管理过程。因此,本文将分析这两种不同的关键知识管理过程对部门内成员网络一致性与双元创新能力间关系的调节作用。

2. 知识交换与整合的调节作用

知识交换与整合是企业内部始终需要坚持的知识管理机制,它营造了部门内成员之间更频繁的知识交流氛围(Collins和Smith,2006)。首先,在更强调知识交换与整合的部门单元中,部门内成员之间会产生和连接与以前无关的想法和知识或者以新方式重组知识,促成部门内成员进行广泛地集体性知识交流协作,合作、信任、共享的氛围更强烈(Collins和Smith,2006),并且知识主体之间的关系强度和关系幅度都会增加(Smith等,2005),进而巩固彼此间的互惠信任,使得相互之间的关系更紧密及持久(Carmeli和Azeroual,2009)。这将使得正式工作流网络与非正式网络的重叠一致性增强,进而更有助于平衡探索和利用的矛盾,强化对双元创新能力的培育。其次,在关注知识交换与整合的部门单元中,部门内成员之间的知识利用及知识创造水平显著提升,进而促使资源、专业知识、愿景及共同行为准则嵌入在正式与非正式网络的重叠部分(Nahapiet和Ghoshal,1998)。这会使得正式工作流网络不断改进现存知识,非正式网络更加努力创造新知识、提高灵活性,两者一致性会更有利于获取创新所需资源、专业知识及共享愿景、共同行为准则与语言,形成推动探索式及利用式学习的组织氛围(Prieto和Pilar Pérez Santana,2012),从而通过正式与非正式网络一致性实现更高程度的双元创新能力。由此,本文提出以下假设:

H3:知识交换与整合正向调节正式互动工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间的倒U型关系。

H4:知识交换与整合正向调节正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间的倒U型关系。

3. 知识冲突的调节作用

在知识冲突剧烈的部门中,有效知识冲突管理能够产生知识协同,帮助员工组建工作流网络,并构建合理沟通机制及公平分配机制,并提高网络成员间的信任程度(吴绍波和顾新,2011);而且有效的知识冲突管理能帮助成员公开地讨论创新问题并表达思想,这不仅增强了部门内成员间正式关系强度,还避免了部门内成员潜在情感不和对非正式关系的削弱(Tan等,2005),进而推动部门内成员构建更适度的正式与非正式网络重叠关系;此外,部门的知识冲突能够在激发相互知识对抗的同时,修正原有的知识漏洞,提升了个体及部门的知识运用水平(张钢和倪旭东,2007),有助于部门的利用及探索式学习(尹惠斌和游达明,2014);而且有效的知识冲突管理也包含完整知识利用与知识创造过程,能提高部门内成员间知识共享、交换与整合程度,平衡探索和利用的矛盾,进而推动网络一致性培育双元创新能力。但是,在正式网络与非正式网络重叠较少的部门中,平衡探索和利用的矛盾加剧,往往难以实施有效的知识冲突管理。因此,我们认为有效的知识冲突管理会强化网络一致性与双元创新能力之间的倒U型关系。由此,本文提出以下假设:

H5:知识冲突正向调节正式互动工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间的倒U型关系。

H6:知识冲突正向调节正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间的倒U型关系。

综合上述假设,本文的理论模型如图1所示:

|

| 图 1 本文的理论模型 |

(一)研究样本

本文的研究对象为部门层面,采用问卷调查法收集数据,为保证测量工具信度和效度,全部采用国内外文献已经使用过的量表,并根据研究目的及调研对象反馈进行修改:(1)英文问卷进行英文—中文背翻(back-translation)。英文问卷先由精通中英文的一位研究者从英文翻译为中文,并由中文回译为英文,比较其中的差别并做相应的修改;然后再由另一名同领域的研究者从英文翻译为中文,并由中文回译为英文。最后,再与另外一位研究者一起检查其中的差别,并做相应的修正,然后定稿以完成问卷的翻译。(2)对3家企业的高管进行结构化的深度访谈,确保所有题项的表达符合企业实际情况,并根据企业高管反馈再请精通管理学研究者对题项的适当性和问卷的科学性进行评定和修改。(3)在2015年9—10月期间以某大学部分MBA学员(110人)为对象进行小规模预调查,要求他们就问卷内容的符合程度以及问卷的可读性提出意见。针对预调查的110份样本数据,通过探索式因子分析和信度分析,对问卷的指导语、结构设计等进行修订并对发现的问题进行处理,再按照指导语、基本信息和正式题目的顺序形成正式调查问卷。

本研究采用方便抽样方法,选取江苏及陕西等地8家企业中具有研发及创新责任的部门为调研对象,涵盖信息技术、智能电力、新材料研发、水净化、装备制造等技术密集型企业。正式调研在2015年10月—2016年6月展开,问卷采用实地发放、现场调研的方式,发放对象为部门全体成员。我们对56个部门的308名员工发放问卷,共收回275份问卷,剔除30份明显有误及不合理问卷后,有效问卷为245份,问卷有效回收率为79.5%,且每个部门参加填写成员比例均达到85%以上,达到整体网络调研要求。

正式调研中,将调研问卷分为员工卷及经理卷两个部分。正式与非正式网络一致性为部门整体网络数据,请部门内全体成员填写与其他成员之间顺序及互动工作流、非正式咨询关系的员工卷;双元创新能力、知识交换与整合、知识冲突正式为部门层面数据,请每个部门的主管领导填写经理卷。调研过程如下:(1)请企业提供被调研部门全体员工及经理名单,确保调研时部门成员全体到场,并请负责人全程协助问卷的发放与收集;(2)调研组对调研的各个部门员工及经理编号,该编号用于员工填写整体网络关系时试用,将不同部门问卷分文件袋放置,并在各文件袋上标注相应公司及部门名称,问卷首页对于研究目的、匿名性及保密性进行解释并在发放问卷之前向调研对象进行口头解释;(3)在问卷填写过程中,调研组成员会仔细观察各位调研对象问卷填写情况,并提醒调研对象完整填写整体网络数据,在完成一个部门的问卷收集后,再转向下一部门,最大可能确保调研对象所填写数据完整可靠。

(二)测量工具

1. 自变量。正式工作流网络与非正式咨询网络一致性的测量参考Soda和Zaheer(2012)开发的测度方法。利用社会网络提名法,构建被调查部门的正式互动工作流网络、正式顺序工作流网络及非正式咨询网络整体网络。参考Aalbers等(2014)的做法,要求部门中的全体成员回忆在各个网络中对其最为重要的五名以上其他连接者。通过构造部门正式互动工作流、正式顺序工作流及非正式咨询网络整体网矩阵,使用UCINET6.0软件采用QAP方法分别计算反映每个部门的正式互动及顺序工作流整体网络与非正式整体网络重叠程度的相关系数以测量部门的正式网络与非正式网络一致性。

2. 因变量。双元创新能力采用He和Wong(2004)所开发量表,以Likert七级量表来衡量,1代表“很少”,而7代表“总是”。其中探索式创新和利用式创新各4个测项,典型的题目分别为“您所在部门研发新一代的产品”及“您所在部门提高现有产品质量”。遵循Gibson和Birkinshaw(2004)的方法,使用探索式创新与利用式创新乘积项测量双元创新能力,探索式创新与利用式创新量表Cronbach’s α系数分别为0.925、0.901。

3. 调节变量。知识交换与整合采用Collins和Smith(2006)所开发的量表,以Likert七级量表来衡量,1代表“很不同意”,而7代表“很同意”。共8个测项,典型的题目为“您所在部门成员认为与部门中的其他人相互交换和整合想法可以获益”及“您所在部门成员中善于通过交换和整合想法来解决问题或者创造机会”。量表Cronbach’s α系数为0.904。知识冲突采用尹惠斌和游达明(2014)所开发的量表,以Likert七级量表来衡量,1代表“很不同意”,而7代表“很同意”。包括6个测项,如:“您所在部门专家之间经常因某些问题产生争论”“您与同事经常在学习新知识、提出新见解时引发争论”等,量表Cronbach’s α系数为0.910。

4. 控制变量。以往研究表明,对部门这一组织层面的创新而言,部门类型及部门异质性对于其创新具有较大影响,因此本文选取部门类型及异质性作为控制变量(刘嘉和许燕,2006)。本文采用部门类型虚拟变量来控制部门类型的影响,以职能部门类型为参照,将部门类型设置为三个虚拟变量:营销部门类型、研发部门类型、生产管理部门类型。参考多数学者的研究,本文选择年龄、性别及教育程度这三种异质性来控制部门异质性的影响(刘嘉和许燕,2006)。对于性别、教育程度等类别变量,不同研究者使用了不同的异质性指标,如较常使用的Blau系数,它表示i个随机选择的个体同时不属于同一个样本的概率,计算公式如下:H=1–∑(Pi)2,Pi表示第i个类别成员在部门中所占的比例。如在一个10人的部门中,男性为4人,女性为6人,那么该部门性别异质性H=1–(0.42+0.62)=0.48,Blau系数越接近1,表示部门异质性越高;越接近0,表示部门异质性越低。由于本研究在调研过程中将性别、年龄、教育程度皆设置为分类变量,因此采用Blau系数测度部门异质性。

对上述变量的定义与说明,本文整理如下:

| 变量及代码 | 定义与说明 | |

| 自变量 | 正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性(RCC) | 部门内员工的正式互动工作流网络与非正式咨询网络与其他员工相关联并表现出跨网络的重叠程度,参考Soda和Zaheer(2012)测度方法来衡量 |

| 正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性(SCC) | 部门内员工的正式顺序工作流网络与非正式咨询网络与其他员工相关联并表现出跨网络的重叠程度,参考Soda和Zaheer(2012)测度方法来衡量 | |

| 因变量 | 双元创新能力(OA) | 部门同时进行探索式创新及利用式创新的能力,采用He和Wong(2004)所开发量表以及Gibson和Birkinshaw(2004)等方法,使用探索式创新与利用式创新乘积项测量双元创新能力 |

| 调节变量 | 知识交换与整合(KEC) | 部门内员工通过与他人互动获取并学习以创造新知识的过程,将提升部门利用知识及创造知识的能力,采用Collins和Smith(2006)所开发的量表 |

| 知识冲突(KC) | 指由于知识异质性而造成的部门内知识主体之间在观点、意见和行为方式上的差异、碰撞乃至对抗的结果,采用尹惠斌和游达明(2014)所开发的量表 | |

| 控制变量 | 营销部门(SD)、研发部门(RD)、生产管理部门(PD)、 | 分别代表营销部门虚拟变量、研发部门虚拟变量及生产管理部门虚拟变量,参照部门为职能部门 |

| 性别异质性(SH)、年龄异质性(AH)、教育程度异质性(EH) | 分别指部门成员在性别、年龄及教育程度上特征是比较接近还是相差很大,采用Blau系数计算,计算公式:H=1–∑(Pi)2 ,Pi表示第i个类别成员在部门中所占的比例。 | |

(一)信度和效度

首先,各变量Cronbach’s α系数皆大于0.8,满足大于0.7最低要求,具有较好信度。其次,各变量测项均来自于成熟量表,并经由专业人士及研究者检查,且进行预测修正,因此量表达到内容效度要求。此外,探索式创新、利用式创新、知识交换与整合、知识冲突的组合信度(CR)最低为0.899,皆达到组合信度大于0.8的要求;平均变异量抽取值(AVE)最低为0.547,达到平均变异量抽取值大于0.5的要求,证明变量具有良好聚合效度。由此,本研究具有较好信度与效度。

考虑本文数据来源单一性,因此可能存在共同方法偏差风险,本文对共同方法偏差进行Harman单因子检验(对探索式创新、利用式创新、知识交换与整合、知识冲突进行探索式因子分析),结果显示采用主成分分析法未旋转时第一个因子解释的方差贡献率为29.359%,未占解释变量(65.328%)的一半,显示并不存在严重同源偏差问题。

(二)变量的描述性统计分析

表2为变量的相关系数。多重共线性检验表明所有变量VIF小于5,各变量间不存在多重共线性问题,回归结果可信。

| 变量 | Mean | S.D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| SD | 0.159 | 0.367 | 1 | ||||||||||

| RD | 0.527 | 0.500 | –0.459*** | 1 | |||||||||

| PD | 0.237 | 0.426 | –0.242*** | –0.587*** | 1 | ||||||||

| SH | 0.342 | 0.131 | –0.050 | 0.131** | 0.272*** | 1 | |||||||

| AH | 0.591 | 0.104 | –0.216*** | 0.096 | 0.152** | –0.117* | 1 | ||||||

| EH | 0.432 | 0.168 | 0.155** | –0.563*** | 0.352*** | 0.070 | 0.047 | 1 | |||||

| RCC | 0.499 | 0.297 | –0.044 | 0.196** | –0.073 | 0.071 | 0.082 | –0.103 | 1 | ||||

| SCC | 0.409 | 0.319 | –0.124* | 0.272*** | –0.003 | 0.238*** | 0.158** | –0.123* | 0.481*** | 1 | |||

| KEC | 5.035 | 0.621 | 0.007 | 0.028 | –0.033 | 0.003 | –0.058 | –0.006 | –0.143** | –0.044 | 1 | ||

| KC | 4.068 | 1.002 | –0.059 | 0.193** | –0.128** | –0.015 | –0.026 | –0.129** | –0.038 | 0.043 | 0.346*** | 1 | |

| OA | 27.517 | 8.582 | –0.151** | 0.134** | 0.240*** | 0.252*** | 0.040 | –0.247*** | 0.085 | 0.116* | –0.015 | 0.002 | 1 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上统计显著,括号内为t值,下同。 | |||||||||||||

(三)假设检验结果及讨论

1. 互动工作流网络与咨询网络的一致性与双元创新能力的关系及知识管理的调节作用

表3报告了以双元创新能力为因变量,逐步加入控制变量、正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性及其平方项得到的结果。回归结果表明,控制变量对双元创新能力的变异解释为R2=0.275;放入正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性及平方项后,对双元创新能力变异解释分别增加了ΔR2=0.000、ΔR2=0.011。回归系数表明正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性平方项与双元创新能力(β=–0.108,p<0.1)之间存在较为显著的负相关关系,假设1获得支持。

可见,部门正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力之间存在倒U型关系。随着部门正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性程度增加,两类网络的补充匹配能帮助获取探索式及利用式创新所需的资源、专业知识基础、共同愿景和语言及准则,并使彼此间的关系更加紧密,从而它们形成的并行结构能在同一组织部门中有效平衡探索式创新与利用式创新之间的矛盾,培育双元创新能力;但是过高程度的正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性会导致利用式创新占主导地位而忽略了探索式创新,并加重部门内成员认知负荷、耗费员工大量精力与时间,对部门双元创新能力产生负面影响。

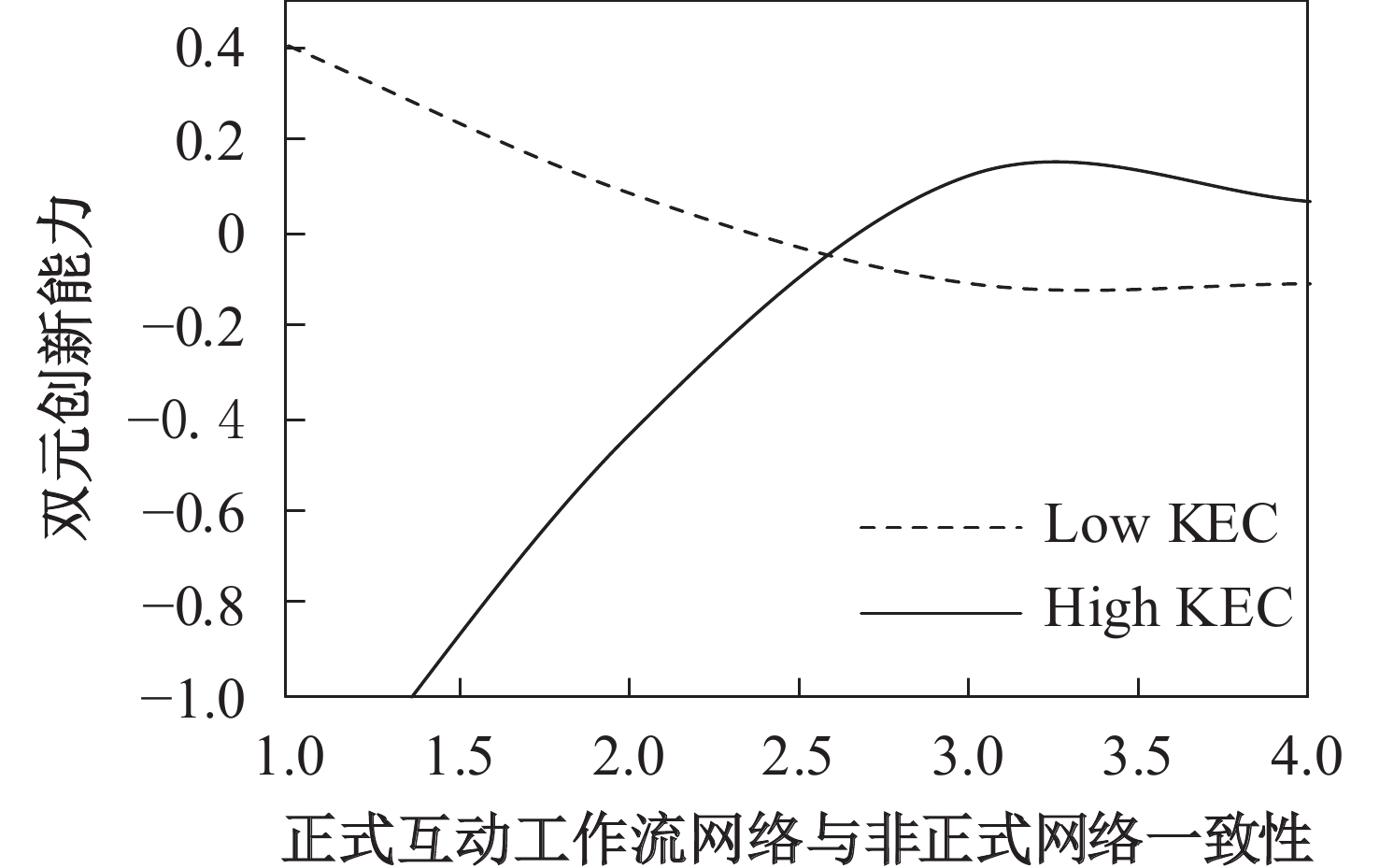

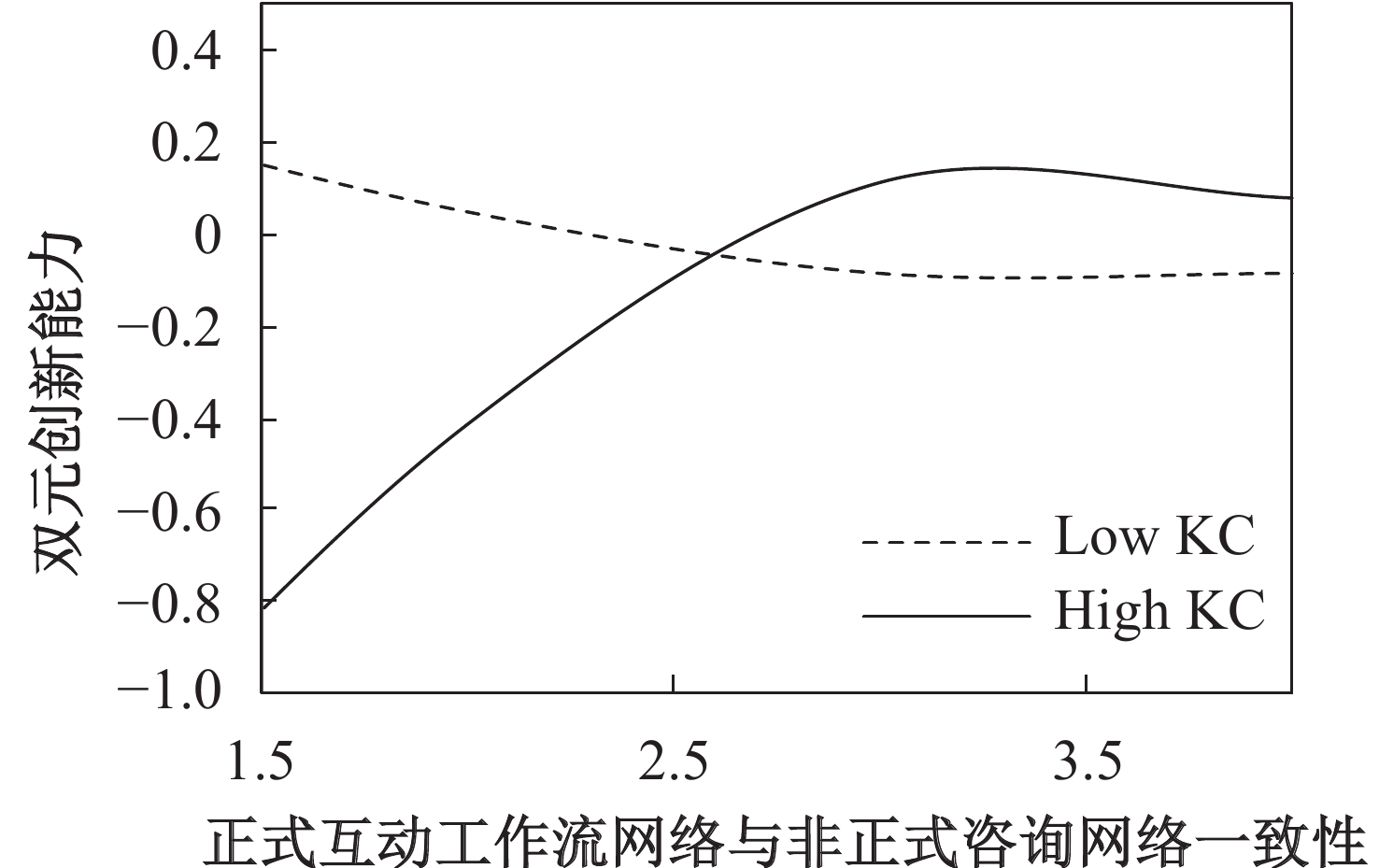

进而,表3也报告了知识交换与整合和知识冲突在正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力关系的调节作用的检验结果。结果显示,放入正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性平方项与知识交换与整合的交互项后,对双元创新能力变异解释性显著增加(ΔR2=0.013,p<0.05),并且交互项与双元创新能力(β=–0.166,p<0.05)存在显著负相关关系,比未加入调节项时显著增加,表明知识交换与整合正向调节正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力之间的倒U型关系,假设3获得支持。加入知识冲突、正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性平方项与知识冲突的交互项后,对双元创新能力变异解释性显著增加(ΔR2=0.010,p<0.1),且交互项与双元创新能力(β=–0.145,p<0.1)存在显著负相关关系,比未加入调节项时显著增加,证明知识冲突正向调节部门内成员正式互动工作流网络与非正式网络一致性与双元创新能力之间的倒U型关系,假设5被支持。

| 变量 | OA | ||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | |

| RCC | 0.013(0.222) | 0.016(0.286) | 0.015(0.266) | –0.019(–0.322) | 0.015(0.257) | 0.013(0.237) | |

| RCC2 | –0.108*(–1.921) | –0.108*(–1.905) | –0.080(–1.269) | –0.106*(–1.854) | –0.086(–1.501) | ||

| KEC | –0.006(–0.107) | 0.092(1.269) | |||||

| RCC2×KEC | –0.166**(–2.108) | ||||||

| KC | –0.018(–0.316) | 0.080(1.036) | |||||

| RCC2×KC | –0.145*(–1.863) | ||||||

| SD | 0.402***(3.641) | 0.399***(3.572) | 0.386***(3.468) | 0.386***(3.461) | 0.430***(3.817) | 0.389***(3.475) | 0.381***(3.417) |

| RD | 0.726***(4.348) | 0.719***(4.235) | 0.704***(4.167) | 0.706***(4.156) | 0.726***(4.301) | 0.712***(4.160) | 0.704***(4.132) |

| PD | 0.857***(6.074) | 0.853***(5.996) | 0.829***(5.835) | 0.830***(5.821) | 0.859***(6.041) | 0.833***(5.829) | 0.835***(5.875) |

| SH | –0.050(–0.619) | –0.050(–0.608) | –0.047(–0.579) | –0.047(–0.581) | –0.050(–0.616) | –0.049(–0.603) | –0.044(–0.543) |

| AH | –0.069(–1.112) | –0.070(–1.116) | –0.086(–1.366) | –0.086(–1.367) | –0.095(–1.514) | –0.087(–1.377) | –0.099(–1.578) |

| EH | –0.195***(–2.660) | –0.196***(–2.662) | –0.190***(–2.599) | –0.190***(–2.588) | –0.205***(–2.793) | –0.190***(–2.589) | –0.190***(–2.598) |

| ΔR2 | 0.275 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.010 |

| ΔF | 15.081*** | 0.049 | 3.690* | 0.012 | 4.445* | 0.100 | 3.472* |

|

| 图 2 高低水平KEC对RCC-OA调节作用示意图 |

|

| 图 3 高低水平KC对RCC-OA调节作用示意图 |

可见,知识交换与整合及知识冲突正向调节部门正式互动工作流网络与非正式网络一致性之间的倒U型关系。这说明,在不同知识管理过程中,部门正式互动工作流网络与非正式网络一致性对双元创新能力将发挥更大的潜力,不同知识管理过程构建了更有利于部门内网络关系培育双元创新能力的场所,两类不同的知识管理发挥了异曲同工的调节作用。为了描述知识交换与整合及知识冲突在部门正式互动工作流网络与非正式网络一致性与双元创新能力间的调节作用,根据Cohen等(2003)推荐的程序,我们分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准描绘了分别在不同知识交换与整合(图2)和知识冲突(图3)下部门正式互动工作流网络与非正式网络一致性对双元创新能力影响的差异,进一步验证了假设3及假设5。

2. 顺序工作流网络与咨询网络的一致性与双元创新能力的关系及知识管理的调节作用

| 变量 | OA | ||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | |

| SCC | –0.035(–0.578) | –0.005(–0.088) | –0.006(–0.101) | –0.008(–0.128) | –0.006(–0.093) | –0.011(–0.179) | |

| SCC2 | –0.124*(–2.070) | –0.124*(–2.059) | –0.109+(–1.796) | –0.123*(–2.050) | –0.121*(–2.029) | ||

| KEC | –0.014(–0.253) | –0.079(–1.070) | |||||

| SCC2×KEC | 0.099(1.326) | ||||||

| KC | –0.030(–0.537) | –0.128(–1.585) | |||||

| SCC2×KC | 0.135+(1.685) | ||||||

| SD | 0.402***(3.641) | 0.412***(3.681) | 0.367**(3.248) | 0.368**(3.249) | 0.369**(3.259) | 0.372**(3.273) | 0.378**(3.342) |

| RD | 0.726***(4.348) | 0.747***(4.364) | 0.694***(4.033) | 0.696***(4.033) | 0.700***(4.065) | 0.706***(4.063) | 0.719***(4.153) |

| PD | 0.857***(6.074) | 0.870***(6.081) | 0.822***(5.710) | 0.823***(5.704) | 0.832***(5.766) | 0.827***(5.725) | 0.842***(5.840) |

| SH | –0.050(–0.619) | –0.048(–0.583) | –0.036(–0.449) | –0.037(–0.454) | –0.041(–0.510) | –0.040(–0.490) | –0.051(–0.628) |

| AH | –0.069(–1.112) | –0.066(–1.044) | –0.100(–1.544) | –0.101(–1.561) | –0.095(–1.458) | –0.102(–1.579) | –0.114(–1.758) |

| EH | –0.195**(–2.660) | –0.194**(–2.637) | –0.184*(–2.515) | –0.184*(–2.501) | –0.184*(–2.515) | –0.184*(–2.504) | –0.180*(–2.468) |

| ΔR2 | 0.275 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.009 |

| ΔF | 15.081*** | 0.335 | 4.285* | 0.064 | 1.758 | 0.289 | 2.839+ |

表4报告了以双元创新能力为因变量,逐步加入控制变量、正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性及其平方项得到的结果。结果表明,相较于仅考虑控制变量,放入正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性及平方项后,对双元创新能力变异解释分别增加了ΔR2=0.001、ΔR2=0.013。结果表明正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性平方项与双元创新能力(β=–0.124,p<0.05)存在较为显著的负相关关系,假设2获得支持。

可见,部门正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间存在倒U型曲线关系。这表明:随着部门正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性程度增加,双元创新能力先增加,在达到一定阈值后,双元创新能力会随之下降。因此,在同一组织单元(部门)中正式顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性应保持适度才有助于培育最佳的双元创新能力,过高或过低的正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性都可能使部门偏离对探索式创新与利用式创新平衡的追求。

表4也报告了知识交换与整合和知识冲突在正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力关系的调节作用的检验结果。加入知识交换与整合及正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性平方项与知识交换与整合交互项后,对双元创新能力变异解释性未显著增加(ΔR2=0.005,p>0.1),且交互项与双元创新能力(β=0.099,p>0.1)关系不显著,假设4未获得支持。加入知识冲突及正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性平方项与知识冲突交互项后,对双元创新能力变异解释性显著增加(ΔR2=0.009,p<0.1),交互项与双元创新能力(β=0.135,p<0.1)存在显著正相关关系。因此,知识冲突正向调节部门正式顺序工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力关系,假设6未获得支持。

因此,知识交换与整合在部门正式顺序工作流网络与非正式网络一致性与双元创新能力关系间的调节作用未得到验证。分析原因,我们认为一方面相较于交流频繁的正式互动工作流网络,正式顺序工作流网络由于缺乏部门成员相互适应、协调、合作机制而无法产生高频的交换与整合机制,以连接未曾有关联的创意想法、累积性学习知识去提高利用和创造知识的能力,从而无法产生高效的利用和探索知识的创新能力基础;而另一方面,由于往往在技术密集、创新强度极高的企业中,表现为顺序依赖特征的任务才会在网络成员间汇集较丰富的专业知识、共同语言与规则,进而充分利用组织知识进行创新;但本文所选取样本未集中在类似企业,因此正式顺序工作流网络有效利用知识交换与整合过程进行创新的特征不显著,未来研究本文将尽可能选择在移动互联网、人工智能、生物医药等高精尖科技创新企业中对知识交换与整合在正式顺序工作流网络与非正式网络一致性与双元创新能力间的调节作用做进一步验证。此外,研究结果表明知识冲突负向调节部门正式顺序工作流网络与非正式网络一致性与双元创新能力之间的关系,这与本文的假设相反。分析原因,我们认为由于良性的知识冲突依赖于成员频繁互动以交换各自想法并进行深入讨论,从而将冲突转换为学习机会(张钢和倪旭东,2007)。而正式顺序工作流网络由于工作任务往往按惯例顺序传递,进而缺乏互相探讨的知识碰撞,并降低部门利用与创造知识的效率,难以培育双元创新能力,这就使得知识冲突表现出负向调节的作用。

(四)稳健性检验

为保证估计结果可靠性,本文从以下两个方面进行了稳健性分析:首先,除使用探索式创新与利用式乘积表示双元创新能力(Gibson和Birkinshaw,2004)外,Lubatkin等(2006)及其他学者也认为探索式创新与利用式创新之和也可以表示“同时进行探索式创新与利用式创新的能力”,我们以探索式创新与利用式创新之和重新计算双元创新能力,基于新的因变量进行重新检验,实证结果依然支持本文假设1、假设2、假设3及假设5。其次,在样本数据中,存在部分部门主要从事探索式创新活动,对于这部分部门而言,它们可能并没有从事利用式创新的任务,因此无法实现真正的双元创新能力。因此我们将这部分样本剔除,再次进行回归分析,实证结果依然支持本文假设1、假设2、假设3及假设5。由此可以证明,本文的结果是稳健的。

五、结论及贡献本文从并行结构视角出发检验了部门正式工作流网络与非正式咨询网络的一致性对双元创新能力的影响及这种影响发挥作用的权变条件。研究发现:(1)部门正式互动/顺序工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间呈倒U型关系,说明部门内适度重叠的正式互动/顺序工作流网络与非正式咨询网络能够有效提高双元创新能力,而部门内过度重叠或分离的正式互动/顺序工作流网络与非正式咨询网络都不利于双元创新能力的培育。(2)知识交换与整合正向调节部门正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力之间的倒U型关系,这表明知识交换与整合能力越强,部门内正式互动工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力之间的倒U型关系越显著;知识冲突正向调节部门内正式互动工作流网络与非正式咨询网络一致性与双元创新能力间的倒U型关系,这表明部门内知识冲突管理越有效,员工间网络一致性更能够高效利用知识冲突的良性结果平衡双元创新能力的探索与利用的内在矛盾。

本文的理论贡献表现为两个方面:第一,从社会网络视角细化了正式与非正式网络在同一组织单元(部门)内实现并行结构及自下而上培育双元创新能力的路径。本文从社会网络视角对正式与非正式结构如何匹配培育双元创新能力问题的回答呼应了Raisch等(2009)提出并行结构对双元创新能力存在先增强再减弱的理论。该结论突破了以往双元创新能力必须依赖于顶层进行自上而下设计并行结构的局限,强调也可以通过同一部门内成员自发的形成的非正式咨询网络与正式网络的并行结构,从自下而上的视角平衡探索和利用的矛盾,实现双元创新能力。事实上,员工自发行为自下而上的非正式网络与基于管理者认知及决策的自上而下的正式网络形成的并行结构对双元创新能力的培育是互补的,而且在沟通、协调、知识壁垒等方面更具优势,更有利于双元创新能力的实现。因此,本文的研究从自下而上的视角丰富了并行结构培育双元创新能力的理论,并且运用社会网络方法为实现并行结构提供了新的思路。第二,从知识管理角度分析了并行结构实现双元创新的权变条件。本文对知识交换与整合及知识冲突两种基础而又相反的知识管理过程在部门内正式工作流网络与非正式咨询网络的一致性与双元创新能力关系的调节作用的验证,证实了不同的知识管理过程构建了部门内网络一致性形成双元创新能力的不同场景,知识管理限定了上述关系的适用范围,细化了部门网络一致性与双元创新能力之间关系的权变条件。在更有效的知识管理环境中,知识在部门内加速流动、融合共享、利用并创造新知识,部门能更好地借助网络一致性培育双元创新能力。虽然以往研究提出知识连接及创造通过构造探索式及利用式创新结构推动双元创新能力(Kogut和Zander,1992),但他们未能明确指出哪些具体知识管理过程有利于创造双元结构。本文的结论对上述问题进行有效解释,实证证明知识交换与整合及知识冲突是部门内正式网络与非正式网络一致性实现双元创新的权变条件,这将从知识管理视角为借助并行结构实现双元创新能力提供更细致的理论框架。

本文研究对于企业创新实践也具有重要指导意义。首先,企业可以在部门中尝试通过创建鼓励员工非正式交流的文化氛围(如电子邮件、BBS、网络社区等非正式沟通工具的应用)、设计促进沟通合作的工作流程和规则为部门内正式与非正式的相互咨询及采纳建议提供机会,进而帮助部门适度提高正式工作流网络与非正式咨询网络的重叠程度,平衡探索与利用的矛盾以形成双元创新能力。如品管圈(quality control circle),是在相同、相近或互补的工作场所中的人们中自发组成数人一圈的小团体,然后共同合作、集思广益,探索一定的活动程序来解决工作现场、管理、文化等方面所发生的不确定性问题,同时也在正式结构中借助利用现有知识解决日常问题。但是,企业也需要注意,过度发展非正式交流网络或者阻碍员工之间交流网络发展都不宜于企业双元创新能力的培育。其次,企业可以通过有效地在部门中培育能形成共同的知识管理意识、规则和文化等的行为,保持部门内高水平的知识交换与整合和高效的知识冲突管理,从而有助于提高部门中正式与非正式网络交流,进而形成部门内并行结构以提升部门双元创新能力。

本文还存在一些局限。首先,在样本方面,由于本文采用提名法获得部门层面网络数据,一些问题涉及员工与部门内他人交流的私人情况,准确取得相关数据存在一定困难。虽然,在调研中我们进行了匿名设计、随机编码等方式,但由于样本部门在企业内部均承担核心创新任务,可能涉及一些重要的商业秘密或财务信息,部分员工从个人或企业角度考虑在填写问卷时还存在不真实、隐瞒等情况。未来的研究者可以考虑选择一些初创企业进行问卷调研,或者对调研过程和问卷进行更详尽的设计,以期获得更可靠的网络数据。其次,本研究调研企业主要集中在长三角地区,可能会在一定程度上影响研究结果的普适性,在未来研究中,需要进行跨地域研究并进一步扩大行业程度及样本量进行验证。第三,一些探索性研究表明非正式情感网络能推动员工信任,对组织内部创新知识传递共享存在影响,未来的研究者应考虑扩展本文对正式网络或非正式网络的界定,从更丰富的网络类型组织内网络(如信任网络、情感网络等)对双元创新能力的影响。第四,由于正式与非正式网络一致性互动是一个动态过程,正式与非正式网络之间存在从分离到重叠,甚至完全重合的情况。因此,在未来研究中,我们还考虑采取纵向数据、动态多主体仿真或追踪式案例等研究方法对网络一致性的动态特征进行深入探索。

| [1] | 吕鸿江, 吴亮, 张鑫. CAS视角下企业正式及非正式网络互动适应环境的理论框架[J]. 科学学与科学技术管理, 2016(3): 31–42. |

| [2] | 刘嘉, 许燕. 团队异质性研究回顾与展望[J]. 心理科学进展, 2006(4): 636–640. |

| [3] | 吴绍波, 顾新. 知识网络节点组织之间的知识冲突研究[J]. 情报杂志, 2011(12): 125–128. |

| [4] | 尹惠斌, 游达明. 研发团队知识冲突对企业突破性创新绩效影响的实证研究[J]. 管理学报, 2014(3): 383–389. |

| [5] | 张钢, 倪旭东. 知识差异和知识冲突对团队创新的影响[J]. 心理学报, 2007b(5): 926–933. |

| [6] | Aalbers R, Dolfsma W, Koppius O. Rich ties and innovative knowledge transfer within a firm[J]. British Journal of Management, 2014, 25(4): 833–848. |

| [7] | Adler P S, Goldoftas B, Levine D I. Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system[J]. Organization Science, 1999, 10(1): 43–68. |

| [8] | Benner M J, Tushman M L. Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 238–256. |

| [9] | Brennecke J, Rank O N. The interplay between formal project memberships and informal advice seeking in knowledge-intensive firms: A multilevel network approach[J]. Social Networks, 2016, 44: 307–318. |

| [10] | Carmeli A, Azeroual B. How relational capital and knowledge combination capability enhance the performance of work units in a high technology industry[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2009, 3(1): 85–103. |

| [11] | Gibson C B, Birkinshaw J. The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity[J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(2): 209–226. |

| [12] | Gilbert C G. Change in the presence of residual fit: Can competing frames coexist?[J]. Organization Science, 2006, 17(1): 150–167. |

| [13] | Gulati R, Puranam P. Renewal through reorganization: The value of inconsistencies between formal and informal organization[J]. Organization Science, 2009, 20(2): 422–440. |

| [14] | He Z L, Wong P K. Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481–494. |

| [15] | Jansen J J P, Tempelaar M P, Van den Bosch F A J, et al. Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms[J]. Organization Science, 2009, 20(4): 797–811. |

| [16] | Lavie D, Rosenkopf L. Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(4): 797–818. |

| [17] | Lomi A, Lusher D, Pattison P E, et al. The focused organization of advice relations: A study in boundary crossing[J]. Organization Science, 2013, 25(2): 438–457. |

| [18] | McDermott R, Archibald D. Harnessing your staff’s informal networks[J]. Harvard Business Review, 2010, 88(3): 82–89. |

| [19] | McEvily B, Soda G, Tortoriello M. More formally: Rediscovering the missing link between formal organization and informal social structure[J]. The Academy of Management Annals, 2014, 8(1): 299–345. |

| [20] | McFadyen M A, Semadeni M, Cannella Jr A A. Value of strong ties to disconnected others: Examining knowledge creation in biomedicine[J]. Organization Science, 2009, 20(3): 552–564. |

| [21] | Monks K, Conway E, Fu N, et al. Enhancing knowledge exchange and combination through HR practices: Reflexivity as a translation process[J]. Human Resource Management Journal, 2016, 26(3): 304–320. |

| [22] | O’Reilly C A, Tushman M L. Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit[J]. California Management Review, 2011, 53(4): 5–22. |

| [23] | Prieto I M, Pilar Pérez Santana M. Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of firms from Spain[J]. Human Resource Management, 2012, 51(2): 189–211. |

| [24] | Raisch S, Birkinshaw J. Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators[J]. Journal of Management, 2008, 34(3): 375–409. |

| [25] | Rank O N, Robins G L, Pattison P E. Structural logic of intraorganizational networks[J]. Organization Science, 2010, 21(3): 745–764. |

| [26] | Soda G, Zaheer A. A network perspective on organizational architecture: Performance effects of the interplay of formal and informal organization[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(6): 751–771. |

| [27] | Zappa P, Robins G. Organizational learning across multi-level networks[J]. Social Networks, 2016, 44: 295–306. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39

,

,