文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第6期 |

- 关涛, 康海华

- Guan Tao, Kang Haihua

- 员工为什么“先好”而“后坏”?——基于道德许可的理论分析框架

- Why does good previously lead into bad subsequently on the employees? based on the theory framework of moral license

- 外国经济与管理, 2017, 39(6): 98-113

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(6): 98-113.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-01-01

2017第39卷第6期

自我知觉理论认为人们会对自己先前的行为进行回顾(Bem,1972),当对自我产生一种固定的感知状态后,就会趋于保持行为的一致性,并影响之后的行为(Bem,1972)。因此,当人们以前做了好事,通过对这种外显行为形成自我道德知觉后,在行为一致性的驱动下,以后也会做好事。与此相似,认知失调理论(Festinger,1957)以及“登门槛”(foot in the door)效应(Freedman和Fraser,1966)都将一致性作为人类行为的基本动机。然而行为一致性在管理实践中受到了越来越多的挑战。现实中,同一雇员身上时常会先后出现两种截然相反的行为,如以前曾做过一些有益于同事的关爱行为或组织公民行为(OCB)等,被公认为是“好人”,但随后又会做一些不利于组织或同事的偏差行为,如反生产行为(CWB)、人际冲突、歧视、辱虐管理以及办公室政治等,使用上述基于行为一致性动机的理论根本无法解释这种矛盾现象。

有学者尝试使用其他理论解释这种矛盾现象。Tenbrunsel和Messick(2004)以经典的道德推脱理论(Bandura等,1996)为基础,构建了非道德决策过程模型,解释了人们做坏事的心理决策机制。但以此为依据,只能解释当前时点一个没有道德问题的员工“明知故犯”的现象,无法把当前做坏事和以前做好事建立关联,当然也就无法解释“先好导致后坏”的矛盾现象。基于道德平衡动机(Heider,1946),道德净化模型认为一些人对自己先前的不道德行为产生了愧疚,以后就用道德行为来弥补心中的不安(Spector和Fox,2002)。它能从理论上解释工作场所中员工的矛盾行为,但只能解释“先坏导致后好”而非“先好导致后坏”的现象。源自心理学的道德许可理论提供了一种新的解释途径,它假定人们先前符合道德的行为会诱发之后的非道德行为。新近研究证实了这种道德许可在雇佣歧视(Monin和Miller,2001)、种族偏见(Effron等,2009,2012;Mann和Kawakami,2012)、教会捐赠(Conway和Pettz,2012)、消费者行为(Khan和Dhar,2006)以及不诚信(Mazar和Zhong,2010;Jordan等,2011)等情境中都会存在。与道德净化模型相反,在伦理学研究中,道德许可理论认为符合道德的、好的行为有时能许可人们产生不道德的行为,即“先好导致后坏”,已有实验证实了这一现象(Merritt等,2010;Miller和Effron,2010)。

本文在已有文献的基础上,将道德许可理论应用在工作场所中,对其产生的原因和后果进行逻辑推理,构建“先好导致后坏”的理论分析框架。与现有研究相比,本文针对工作场所这一具体情境,探讨了道德许可所包含的道德信誉、道德证书的发生机制,就偏差行为的具体类型根据道德边界和可观察性进行了明确分类,对道德许可与不同类型偏差行为的关系进行了具体论证,并讨论了个人身份导向与价值观的符合状态,即价值认同在员工既往善行与道德许可之间的权变影响,用以解释工作场所中同一员工身上道德与偏差行为共存,尤其是“先好导致后坏”的矛盾现象,旨在推动该领域研究的深入和细化。具体而言,本文的创新内涵和理论贡献体现在以下几个方面:

首先,目前道德许可在管理学研究中是一个崭新话题,它可以为解释组织内各种矛盾行为之间的联系提供一个有力工具,有深入研究的价值和广阔的应用前景,但迄今并未得到管理学研究的足够重视。其主要原因在于,并非所有职场道德行为都会导致道德许可并产生后续的不道德行为。Klotz和Bolino(2013)以个人身份导向为权变因素讨论了组织公民行为引起道德许可的不确定性,论证了道德许可的表现因个人身份导向而变化,解决了上述问题,对道德许可理论在组织行为中的应用研究起到了里程碑式的作用。但该文献没有讨论工作场所外的善行对工作场所中道德许可的影响,也没有区分道德许可中道德信誉和道德证书两个不同变量对反生产行为的不同影响。Miller和Effron(2010)将道德许可明确区分为道德信誉和道德证书两种模型,特别指出不应只把它们看成道德许可的两种维度,而应根据它们作用机制的差别将其扩展成两种不同的道德许可类型或变量。而目前关于道德许可的研究,即便是在最初发端的心理学领域,学者们虽然接受了这一观点,但他们关于道德许可后续行为的研究,仍然将二者等同看待,没有区分道德信誉和道德证书分别引发后续偏差行为的差异。而本文在讨论道德许可的发生机制时,分别探讨了道德信誉和道德证书对工作场所偏差行为的不同作用过程,有助于解决上述问题。

其次,最新的道德许可文献依旧是在社会心理学范畴中讨论捐赠、反歧视、尽职尽责、守信等广义善行与徇私、歧视、卸责、排斥等恶行之间的关系(Cascio和Plant,2015;Blanken等,2015),没有针对性的研究工作场所善行和偏差行为的对应关系,也就无法针对性的解释工作场所中“先好导致后坏”的现象,在组织行为领域中的应用存在局限,而这正是本文的主要研究目的。

另外,所有相关文献都没有区分工作场所中道德边界清晰可辨或模糊不清的情况下,道德许可导致的不同偏差行为类别。前文已述,道德许可理论未得到管理学重视的主要原因,是不能确定职场善行与后续偏差行为的相关性。职场偏差行为可以根据其道德边界的模糊性和可观察性进行分类,偏差行为就可被明确区分为清晰的私下行为、清晰的公开行为、模糊的私下行为和模糊的公开行为四种类型。从道德边界角度考虑,由于受人心向善的社会规范约束,那些清晰的可被明确界定为不道德的行为,其在工作场所的出现频率要低于道德边界模糊的偏差行为,而道德证书区别于道德信誉之处,便是行为人对自己后续偏差行为认定为并非不道德的,道德信誉和道德证书都会对模糊的偏差行为产生作用,而对于边界清晰的偏差行为,则主要由道德证书引发。综合来看,道德证书将比道德信誉引发更多的边界模糊的偏差行为;而从偏差行为可观察性考虑,由于私下场合偏差行为难以被他人观察到,对行为人声誉的影响要小于可被外人观察到的公开场合偏差行为,依然受人心向善社会规范的约束,在工作场所,公开场合的偏差行为发生频率要低于私下场合的偏差行为。由于道德信誉对后续偏差行为依旧界定为不道德的,并受到个人声誉约束,因而其引发的公开场合偏差行为要少于私下场合偏差行为,但道德证书则没有这些约束,对公开场合与私下场合偏差行为作用相当,道德证书将比道德信誉引发更多的私下场合偏差行为。上述偏差行为分类是目前所有文献都未涉及到的新观点,如果不明确区分工作场所偏差行为类型,就无法区分道德许可中的道德证书与道德信誉各自的作用机制和影响力,也就无法揭开道德许可作用机制的“黑箱”,给实证研究造成了诸多建模难题。相反,本文将从道德许可中的道德信誉和道德证书两种不同的作用机制出发,将它们与不同类型的工作场所偏差行为对应起来,这样做可以简化实证研究的建模过程,有助于管理学者对工作场所道德许可及繁杂的偏差行为之间的相关性进行实证检验。

二、 道德许可的概念与内涵道德许可理论植根于伦理学中有关道德与非道德行为关系的道德平衡理论。Nisan(1990,1991)最早构建了道德平衡模型(moral balance model),认为人们面对道德选择时,往往会脱离自身的道德现状,即人们的道德行为标准不是固定的,而是随自身道德平衡感知而变化。每个人都有自己具体的道德自我感知以及一个道德平衡点。道德自我感知是一个人在任何时候对自己的道德水平感知状态(Monin和Jordan,2009),道德平衡点是一个人对自我道德感知需要不断保持的一个临界值(Miller和Effron,2010;Zhong等,2009)。Zhong等(2010)认为每一个与道德相关的行为都会影响到道德自我感知,会提高或降低自己的感知水平。然而每个人的道德平衡点是固定的,人们试图使自己的道德自我感知维持在自己的平衡点,即面对道德选择时,人们会将现有的道德自我感知水平与平衡点进行对比,从而决定选择“做好事还是做坏事”以保持平衡。在该理论框架下,每一个道德行为都与先前的行为有关,当以前做了坏事,造成道德自我感知低于平衡点时,人们之后倾向于做好事,使道德自我感知水平提升到自己的平衡状态(Monin和Jordan,2009)。这进一步解释了Tetlock等(2000)提出的道德净化效应(moral cleaning)和道德补偿效应(moral compensation),但道德许可描述的是相反的效应,当以前做好事提高了道德自我感知,超过了平衡点之后,人们就会获得许可做坏事以保持自我道德感知的平衡(Zhong等,2009;Merritt等,2010)。学者们在道德平衡理论的基础上,提出了道德许可的概念,它与道德净化一起构成了“道德平衡”机制(Blanken等,2014)。

Merritt等(2010)对道德许可概念作了清晰的界定:当人们对后续行为是否符合道德而犹豫不决时,往往会从过去的道德行为中获得信心,增加以后从事不道德行为的倾向。现有文献将道德许可分为道德信誉和道德证书两种类型,这是两条区别明显且相对独立的路径,每一条路径都可以单独对道德许可效应做出很好的解释。

具体而言,道德信誉模型(moral credits model)认为,只要个人从过去良好行为中积累的道德资产足以抵消将来不良行为带来的道德债务,那么不道德行为就会被自己和他人所许可(Miller和Effron,2010)。应用在工作场所中进行分析,一个人过去在组织中总是严格遵守规章制度,并经常做一些本非分内之事,但却对同事或组织有利的行为,如组织公民行为或组织关爱行为等,就有可能在当前或以后做出一些违背组织规章制度的事,他也认为可以接受。用道德信誉模型来解释,这是因为某人过去长期遵守规章制度以及经常做好事为他积累了可以用来“购买”以后做违规之事权力的信誉资产。Stone和Cooper(2009)用“道德货币”来比喻这一现象,道德信誉可看作一个银行账户,遵规守纪相当于存款,违规败德相当于取款,只要有足够的“道德存款”来平衡违规后的“道德债务”,那么,做点坏事也是可以接受的。该模型有两个特点:一是拥有道德信誉的人和没有道德信誉的人做相同的坏事,前者更容易被自己或他人所理解,但无论如何,做坏事总是被认为是不道德的;二是它符合道德平衡理论的基本假设,即个体的道德自我感知是动态变化的,它取决于个人过去道德与不道德行为的历史,道德行为提升自我道德感知,而不道德行为则相反(Sachdeva等,2009;Zhong等,2009;Jordan等,2010)。

道德证书模型(moral credentials model)从另一个视角提供心理许可,即以往做好事并非许可以后做坏事,而是将做坏事解释为符合道德的(Monin和Miller,2001)。与道德信誉模型相比,道德证书模型认为获得许可所做的坏事并非不道德的,而信誉模型却认为是不道德的。另外,信誉模型认为个人道德自我感知是波动的,而证书模型则认为,个人从过去道德行为中获得的道德证书使其后来的不道德行为的边界模糊起来,进而会被认为是符合道德的,所以也不会降低道德自我感知。Monin和Miller(2001)的实验研究证实,白人应试者先前出于反歧视需要对黑人求职者表示出选择偏好后,就会许可他们产生警察职务更适合白人的歧视态度。根据道德证书模型,正是之前表达对黑人求职者的同情,使得白人应试者获得了道德证书,而且他们认为自己对黑人不太适合警察职业这一歧视态度也是符合道德的。由此可见,上述两种模型有着相同之处,但也存在明显差异,二者的区别和联系见表1所示。

| 立足点 | 发生机制与内涵 | 相同点 | 不同点 | |

| 道德平衡动机 | 道德信誉模型 | 以前做好事为“道德账户”积累了足够多的“道德货币”,现在或以后可支取“道德货币”去做坏事,以保持“道德账户”平衡 | 以前做好事使自我道德感知水平高于道德平衡点,就通过做坏事把它降到自认为合适的状态,以保持道德感知的平衡 | 道德许可发生后,自认为所做的坏事是不道德的 |

| 道德证书模型 | 以前做的好事足以让其被认定为“好人”后,就获得了做坏事的特许权 | 道德许可发生后,尽管产生了恶果,但却认为所做坏事并非不道德的 | ||

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

综上,道德许可的概念虽然根植于道德平衡理论,但它却具有独特的内涵,并已经成为伦理学与组织行为学中一个独具特色的研究方向。该理论与其他相关的道德理论之间的关系见表2所示。

| 理论分类 | 概念内涵 | 现象解释 | |

| 道德平衡动机 | 道德许可 | 当人们对后续行为是否符合道德而犹豫不决时,往往会从过去的道德行为中获得信心,增加以后从事不道德行为的倾向,主要通过道德信誉和道德证书两种机制生效 | “先好”导致“后坏” |

| 道德补偿/道德净化 | 以道德平衡为基础,每一个道德行为都与先前的行为有关,当以前做了坏事,造成道德自我感知低于平衡点时,人们之后倾向于做好事,使道德自我感知水平提升到自己的平衡状态 | “先坏”导致“后好” | |

| 道德推脱 | 个体对自身不道德行为产生的一些特别的认知倾向,包括重新定义自己的不道德行为使其看起来危害更小、最大程度地降低自己应承担的责任以及减少对受害者所受痛苦的感知三种类型,主要通过道德辩护、委婉标签、有利比较、责任转移、责任分散、扭曲结果、非人性化、责任归因等八个推脱机制生效 | “伪善”、为做坏事找借口等 | |

| 一致性动机 | 自我知觉 | 人们对自己先前的行为进行回顾,当对自我产生一种固定的感知状态后,就会趋于保持行为的一致性,并影响之后的行为 | 一贯好、一贯坏 |

| 认知失调 | 一个人的行为与自己先前一贯的对自我的认知(通常是正面的、积极的自我)产生分歧,从一个认知推断出另一个对立的认知时产生的不愉快情绪 | 因做坏事而内疚 | |

| 登门槛效应 | 又称“得寸进尺”效应,是指一个人一旦接受了他人的小要求去做好事,为了避免认知失调,或想给别人留下前后一致的好印象,就可能接受他人更大的要求继续做更多的好事 | “变本加厉”的助人 | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

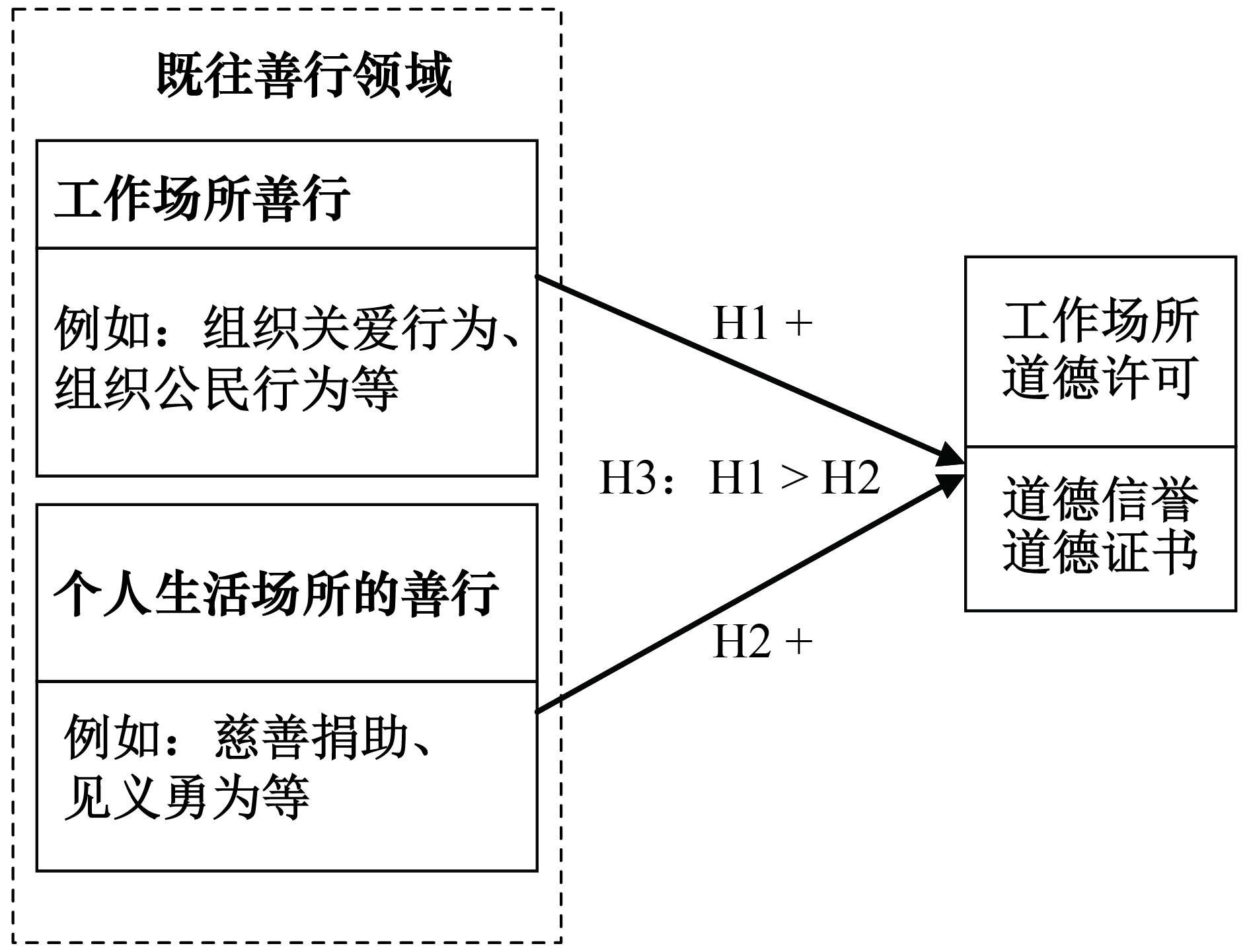

根据概念,工作场所中产生道德许可的前因必然是员工以往的善行,而细究道德许可的构成和内涵,可以发现道德信誉以道德行为抵消不道德行为的消极影响产生许可,而道德证书是将一个不道德行为解释成道德的来提供许可,二者发生机制的差别为分析道德许可前因带来了困难。由于本文聚焦于工作场所中道德许可的发生过程,因此,在考虑以往善行对产生道德许可的影响时,采用了Bradley-Geist等(2010)等人有关行为人既往善行与道德许可行为领域一致性的区分,本文将员工既往善行发生领域区分为生活场所与工作场所两种不同领域,分类推理工作场所中道德许可产生的前提。

(一)员工个人生活领域善行与工作场所道德许可

Monin和Miller(2001)、Effron等(2009)以及Bradley-Geist等(2010)等学者已经证实,如果目标行为与个人以往积累的道德信誉分布在相同领域中,过去的道德行为、道德行为的意愿、思考道德行为都可能减轻不良行为损害个人声誉的担心,人们还会有意采取事先积累道德信誉以备之后违规的策略。此时,对个人声誉受影响的担忧随之减少,并因此产生道德许可。因为上述研究集聚在社会心理学领域,据此可知,员工个人生活领域的既往善行将会引起他们在生活领域的后续偏差行为。

而员工生活领域的既往善行与工作场所道德许可的关系,需要做进一步推理。当员工在个人生活中做出提升自我道德感知的好事后,尤其是这种行为与同事的私人生活相关时,员工就会因道德信誉或道德证书而产生道德许可,并将其跨领域转移到组织行为中,许可员工在工作场所中做出一些反生产行为。例如某员工因个人生活中经常做无偿捐赠、助学、义工等善事而被人熟知,但却可能会在组织中辱骂下属、占用公物等,这些不良行为似乎也对其个人声誉影响不大。从道德信誉模型看,该员工在私人生活中的善举为其“道德银行账户”储蓄了“道德信誉资产”,当超过他的道德感知平衡点后,该员工就会觉得“道德信誉资产”过多,就可能产生道德许可,通过在工作场所中做“坏事”来“支取道德信誉资产”,以维持其本人道德水平约束下的“道德信誉资产”的账户平衡,即以此重新获得道德感知的平衡,而他本人和同事虽然认为“支取道德信誉资产”是在做“坏事”,有违社会道德规范,但由于该员工已提前在自己的“道德银行账户”中通过个人生活中的既往善举储蓄了足够多的“道德信誉资产”,他本人及其同事都可能会认为该员工获得道德许可后所作的偏差行为是不道德的,但凭借其本人前期足够多的既往善举的支撑,又是可以理解和原谅的;从道德证书模型看,该员工可能因为个人生活中的见义勇为、乐善好施、公平守孝等诸多善举,被其本人和同事当作一个“大好人”,这就相当于被自己和同事授予了“道德证书”。一旦被授予“道德证书”,该员工就等同于被贴上了“不会做坏事”的标签。该员工在道德证书的光环之下,在工作场所中难以自察的从事一些偏差活动,即获得了道德许可。由于提前被贴上了“道德证书”的标签,该员工获得道德许可后从事的偏差活动,他本人和同事都可能不认为是不道德的行为,即不被认为是“坏事”。

如果既往积累的道德信誉主要集中在个人生活领域,那么员工善行的表现形式可能多种多样。Mazar和Zhong(2010)发现,与对照组相比,在个人消费领域高价购买有机或绿色产品,会导致其在社会活动中更多的利他行为,但进而会产生更多的欺骗和偷窃倾向,因而证实了个人跨领域道德许可的可能性。Jordan等(2010)等人曾用实验证实,个人生活领域的善行会导致其后续的欺骗和偷窃倾向,遗憾的是,他们的研究也没有专门将后续恶行限定在工作场所。Jordan等(2010)、Sachdeva等(2009)同样发现目标行为与既往行为领域不同时,道德心理许可效应也会产生。Khan和Dhar(2006)通过实验证实,实际的道德行为并非跨领域道德许可的必要条件,甚至无需实际的道德行为,只要觉得自己是道德的,就足以许可人们做出有损其声誉的行为。也就是说,即使跨领域道德行为没有发生,只要是臆想的道德行为就可以使人们缓解对跨领域不道德行为的信誉担忧,进而产生跨领域道德许可。

(二)员工工作场所的善行与道德许可

如果在相同行为领域中,即员工的既往善行与道德许可都发生在工作场所中时,二者的对应关系可能更加明显。工作场所中的善行比较容易观察到,如组织公民行为(OCB)或更加具体的人际关爱行为就是主要的善行。组织行为学对工作场所中的OCB研究已有大量文献,员工OCB的原因或目的多种多样,如无私助人、为了得到积极评价(Allen和Rush,1998)或两者兼有(Grant和Mayer,2009),也有可能是将其看作自己工作的一部分,或者是应付上级的要求和监督(Vigoda-Gadot,2006;Spector和Fox,2010a,b;Bolino等,2010)。根据OCB的原因或目的,其对道德许可的影响不尽相同。由于外部压力、义务、监督、甚至是物质奖励产生的OCB,并不会被认为是有道德的(Batson等,1987;Thomas等,1981)。据此推理,这种OCB不会积累道德信誉,其道德自我感知不会升高,当然也不会有道德许可。只有那些自发而非刻意的,能迎合其他组织成员需求,并对组织有利,或者将他人利益优先考虑而放弃一些个人利益的OCB,才能获得积极的道德赞赏,从而积累道德资产,产生道德许可(Bar-Tal等,1980;Rostan,2005)。

另外,组织中的人际关爱行为对道德许可的影响同样引人关注。许多组织行为对个人生活都可能产生影响,造成生活与工作之间界限模糊,如大规模裁员、工作与家庭冲突、经济压力、不和谐的组织成员关系等都会给组织成员带来个人困扰(Severn等,2012)。随着积极心理学与积极组织行为学的兴起,有学者开始关注人际关爱方式提升个人积极情绪,即通过所谓的“人性时刻”来减少或消除员工痛苦的作用(Kanov等,2004)。组织关爱行为往往伴随着一系列积极的情感、行为和态度,能让员工感受到彼此之间有更紧密的联系,获得更强的组织支持感,进而提升员工的幸福程度(Lilius等,2008,李超平等,2014)。一般而言,这种模糊个人和组织边界的关爱行为也是符合道德的,会给施予者带来道德信誉,并提升道德自我感知水平,超越道德平衡点后,就有可能产生道德许可。所以人际关爱与组织公民行为同样符合道德感知,二者具有一些共性,由于该行为主要发生在组织中,本文将人际关爱行为和OCB共同作为工作场所中道德许可的前因。

|

| 图 1 工作场所道德许可的前因 |

综上所述,本文对既往工作场所善行和生活领域善行对工作场所道德许可的因果关系提出以下命题:

命题H1:相同领域中的既往善行和道德许可正相关,即员工发生在工作场所中的既往善行越多,其在工作场所中的道德许可就越常见。

命题H2:跨领域的既往善行和道德许可正相关,即员工发生在个人生活领域中的既往善行越多,其在工作场所中的道德许可就越常见。

(三)员工生活与工作场所既往善行的可观察性比较

由于道德许可的前提是既往善行,无论是道德信誉许可还是道德证书许可,都需要提前积累一定程度的“道德资产”,使道德自我感知水平超过平衡点。用这一观点具体分析工作场所道德许可的前因,需要比较不同领域既往善行的可观察性,因为这会影响员工对“道德资产”积累速度的感知。

工作场所中员工道德许可的作用对象是其他同事,如果通过道德信誉的形式产生道德许可,需要其同事感知到该员工事先已积累了足够多的道德资产,可以用来抵消做坏事所“支取”的道德资产;如果通过道德证书的形式产生道德许可,需要其同事认同该员工的既往善行并赋予其道德证书,以便给后续不道德行为贴上“并非不道德”的标签。此时,无论何种形式的道德许可,都需要其同事能够观察到该员工的既往善行,这也是该员工产生道德许可前会考虑的因素。

当既往善行主要发生在工作场所时,与工作场所道德许可的领域一致,其同事往往能看到、听到或直接感受到该员工的既往善行及其为同事或组织带来的好处。当员工在组织中有较多的OCB或人际关爱行为时,有些组织会有意识的宣传表彰这些行为,同事也会在私下传播这些信息。此时,既往善行具备较高的可观察性,也就为积累道德资产或者取得道德证书提供了便利,该员工也能较快或较大程度的提升自我道德感知水平到自身道德平衡点之上,进而获得道德许可。

相对而言,当既往善行主要发生在个人生活领域,与工作场所道德许可的领域不一致,其同事对该员工既往善行的观察会有一些困难,组织或个人对其个人生活领域善行的传播也不会像工作场所善行那样有热情。因此,发生在个人生活领域的既往善行,对于工作场所积累道德资产或道德证书有一定的作用,但不会比工作场所既往善行的作用大。本文就此提出了一个比较性命题:

命题H3:与个人生活领域既往善行相比,发生在工作场所的既往善行更易观察到,因而更容易引发工作场所的道德许可。

四、 工作场所中道德许可的后果聚焦组织行为领域,道德许可引发的后果值得重视。既往积累道德信誉和道德证书的好行为与道德许可发生后的坏行为,也被相应的善行和偏差行为所替换。该理论为解释同一员工身上两种反差较大行为之间的相互关系提供了新视角(Joosten等,2014)。Klotz和Bolino(2013)提出了组织公民行为在道德许可的中介效应下会引发员工反生产行为的理论框架,虽然目前尚无实证研究跟进,但却给管理学研究者不少启发。

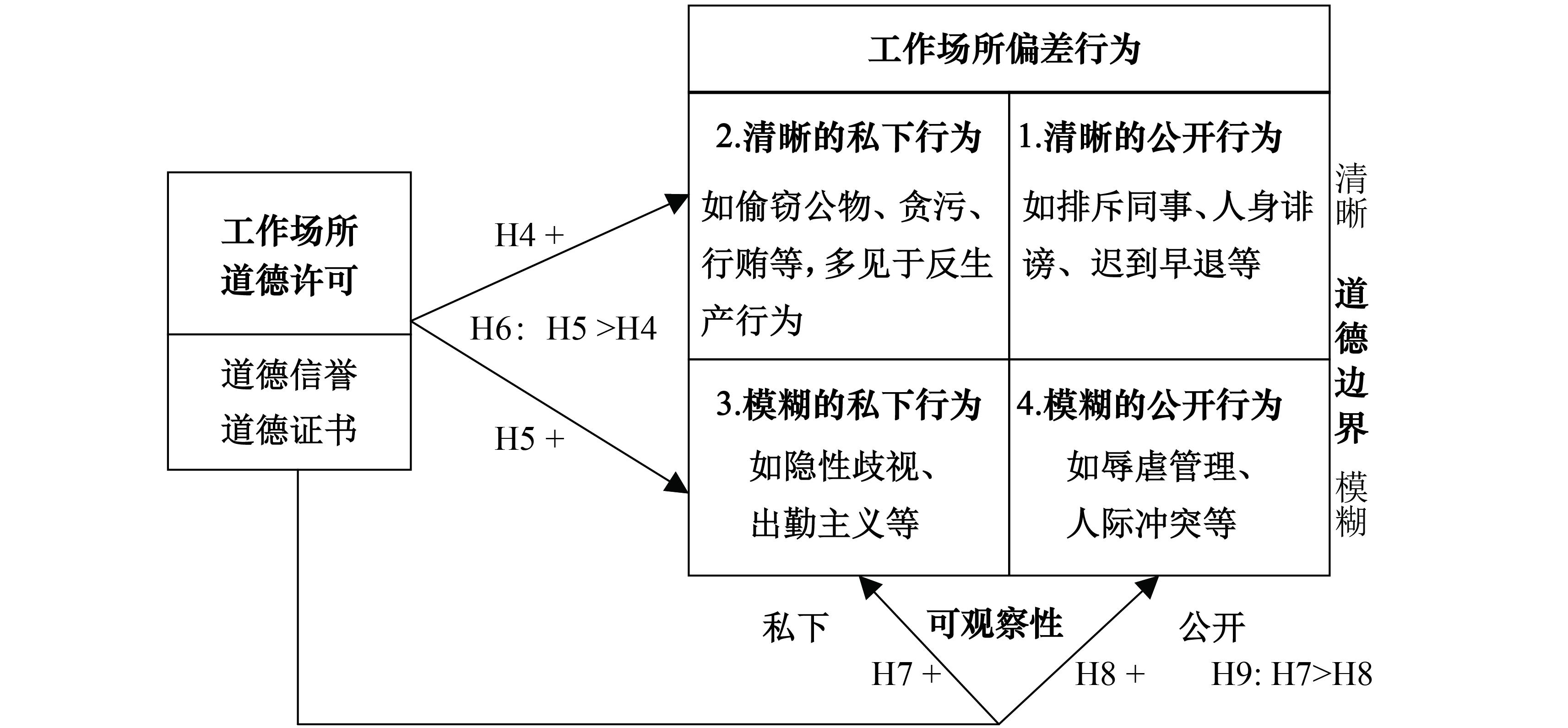

(一)偏差行为的道德边界

偏差行为的道德边界是依据道德模糊性所做的道德性判断,一些行为很难分辨其道德性(石伟,2011)。在现实生活中,区分某个行为是否道德并没有想象中容易。应用在工作场所中,我们经常看到企业招聘时有录用本地应聘者的倾向。在外人看来,这是一种地域歧视,是不道德行为。然而换个角度看,面试官在面试过程中可能没有刻意倾向于本地应试者,而是本地应试者比外地应试者更了解当地风俗文化,或者掌握了一些当地资源,更能胜任工作,因此面试官本着对企业有利的原则,倾向于录用本地人并非是不道德的。除了隐性歧视之外,不易判断道德边界的偏差行为还有打着为提升组织效率或鞭策下属成长的辱虐管理、因工作而起的人际冲突以及表演给他人看的出勤主义等,见图2中组织偏差行为第3、4象限。

|

| 图 2 工作场所道德许可的后果 |

与之相反,另外一类偏差行为则很容易判断为不道德,如偷窃公物、迟到早退、排斥同事、人身诽谤的反生产行为,见图2中组织偏差行为第1、2象限。这些发生在工作场所中的不良行为更容易造成同事和组织利益受损,经常会受到组织制度的明文禁止,或受到组织内部人际交往规范的约束,做这些事情很容易被自己或他人明确判断为不道德。

用道德边界对工作场所偏差行为进行分类,并用它来倒推不同类型道德许可更可能产生何种偏差行为,是本文的一种理论尝试。但事实上,对道德许可所包含的道德信誉和道德证书这两个维度进行明确区分依旧停留在概念区分上,现实中不太容易对二者区分清楚。所以,上述推理更多的是在展示道德许可与偏差行为类型在概念上的对应关系。因此,本文从整体概念的角度提出以下命题:

命题H4:工作场所中道德许可与道德边界清晰的偏差行为正相关,即道德许可越多,边界清晰的偏差行为就越常见。

命题H5:工作场所中道德许可与道德边界模糊的偏差行为正相关,即道德许可越多,边界模糊的偏差行为就越常见。

从道德边界的视角看,道德证书与道德信誉的作用机制有一些差别。因为道德证书许可是通过改变一个人对行为的道德解释而起作用的,此时,不易分辨道德边界的偏差行为就可能通过道德证书许可而产生。而对于道德边界清晰的,可被明确判断为不道德的组织偏差行为,则不易被扭曲解释为符合道德原则,因而也不太可能通过道德证书许可而发生,其对个人声誉的不良影响却可以通过以前积累的道德信誉来抵补,此时的偏差行为主要通过道德信誉许可而发生。

但是,道德证书许可对后续偏差行为是否符合道德的解读上,其宽容度要高于道德信誉许可,也就是说,道德信誉许可引发的边界模糊的偏差行为,可能不会被道德证书许可者解读为不道德的,无论是道德信誉还是道德证书,都将对边界模糊的偏差行为发生作用,而对边界清晰的偏差行为,道德信誉的作用可能比道德证书要小。综合而言,道德许可引发的边界模糊的偏差行为应该在数量和频率上多于清晰的偏差行为。因此,本文提出如下比较性假设:

命题H6:工作场所中道德许可引发的边界模糊的偏差行为多于边界清晰的偏差行为。

(二)偏差行为及其可观察性

与既往善行可观察性分析的方法相似,本文引入工作场所偏差行为的可观察性,以分析不同类型偏差行为出现的频率。员工获得道德许可后在组织中从事偏差活动的场合可能多种多样。根据是否容易被他人察觉为标准,可以把出现偏差活动的场合划分成公开与私下两种类型。公开场合从事偏差活动更多的表现为员工之间公开的互动行为,这些偏差行为是当事人乐意向第三者传播的,如排斥或诽谤同事,或者第三者可以直接观察到的,如拉帮结派、辱虐管理、人际冲突等,见图2中组织偏差行为第1、4象限。私下场合偏差行为更多的表现为当事人秘而不宣的行为,如偷窃或私用公物、损公肥私、向上级行贿以获取私利等,也可能是当事人或第三方都没有意识到的偏差行为,如隐性的性别、年龄、学历或地域歧视,以及显示自己努力劳动实则效率不高的出勤主义等,见图2中工作场所偏差行为的第2、3象限。

命题H7:工作场所中道德许可与私下场合偏差行为正相关,即道德许可越多,私下场合的偏差行为就越常见。

命题H8:工作场所中道德许可与公开场合偏差行为正相关,即道德许可越多,公开场合的偏差行为就越常见

当员工从事偏差活动,如偷窃、贪污、辱虐同事等,特别是明显违背道德的事,就会损害其个人声誉(Rotundo和Sackett,2002;Lievens等,2008)。当员工发现其偏差行为不为众人所知时,受到的批评会减少一点,对个人声誉影响也相对较轻(Lepine和Van Dyne,2001)。而人们更乐于保持自己的公共道德形象,所以更容易在私下场合做坏事(Greene和Low,2014)。

另外,员工在组织中的善行能积累道德信誉,提升了公开场合的道德形象,出于一致性的要求,他在组织中产生道德许可而做坏事的可能性要小于私下场合。简而言之,就是在公开场合做好事树立形象,获得道德许可后,在私下场合从事偏差活动以求平衡。如果员工刻意在组织中做好事并刻意树立公开道德形象,积累道德信誉或道德证书后,其在私下场合产生道德许可而导致偏差行为的概率应该会更高。如某员工经常无偿帮助同事,为了刻意保持公共形象,获得道德许可后,会有意避免在公开场合做坏事,但却更有可能在不易观察到的私下场合从事偏差活动,如私占公物、出勤主义等。本文据此提出下述比较性命题:

命题H9:工作场所中的道德许可在私下场合引起的偏差行为多于公开场合。

综上,获得道德许可后,在工作场所中做的不道德事情以偏差行为为主。反生产行为(CWB)是组织中一种重要的偏差行为,已有学者运用道德许可理论来阐述组织公民行为与反生产行为的相关性(Klotz和Bolino,2013)。随着组织行为学的不断发展,组织偏差行为所包含的内容也有了很多的扩充,有些行为也是近年来研究的热点,例如工作场所非伦理行为、反社会行为、辱虐管理、办公室政治、社会排斥以及出勤主义等。员工获得道德许可后引发的偏差行为可能包含上述活动,该领域的研究内容将会越来越丰富。

五、 价值认同对道德许可的权变影响一致性理论认为,人们倾向于让自己的行为保持前后一致(Festinger,1957)。因此在组织中,当员工以前做了组织公民行为时,现在也会有倾向去继续做好事(Zhong等,2009)。道德许可的核心观点是以前的道德行为会许可人们做出不道德的行为,但并非所有人都会这么做。Brewer和Gardner(1996)的个人身份导向研究显示,人们对自我身份的认知有个体、关系以及集体三种导向。个体导向的人将自己的行为定义为个人兴趣导向的,与他人无关;关系导向的人做事时首先关注的是与自己有亲密接触的人,并努力维护这种亲密关系;集体导向主要考虑的是集体利益。已有研究显示,个人身份导向对组织交换关系(Flynn,2005)、组织公民行为(Johnson等,2006)以及反生产行为(Kelloway等,2010;Enns和Rotundo,2012)都有重要作用,所以个人身份导向在既往善行与道德许可之间的调节效应值得重点关注。

已有学者用个人身份导向补充解释道德许可的发生机制,在组织中,当员工坚持个人身份导向时,其对自己的行为主要局限在自我认同范畴,只要自己认同,就可以随心所欲地做事,以前的行为对个人限制较少,从而产生道德许可;相反,在关系导向和集体导向下,员工会努力保持当前行为与以前行为的一致性,即以前自己的组织公民行为或关爱行为给他人和组织带来的好处,保持行为的一致性可以继续维持自己与同事的关系,也可以保证集体利益,因此当前或以后的行为不会太出格,降低了道德许可的可能性(Johnson等,2006;Cooper和Thatcher,2010)。

Miller和Effron(2010)认为上述推理存在漏洞,按照上述观点,只有个体身份导向的员工才会有道德许可,而关系导向和集体导向的员工由于坚持行为一致性,是不会因既往善行导致道德许可的。根据他们的研究,既往善行尽管能提高自我道德感知(Aquino和Reed,2002;Aquino等,2011),但是否产生道德许可也会受道德行为是否有助于维护个人利益、关系利益和集体利益的价值观选择的权变影响。因此在分析个人身份导向的调节效应时,应该把个体身份导向与价值观选择综合起来进行分析。

据此本文提出价值认同的概念,即将个人身份导向与道德行为价值观是否相符界定为价值认同,它包含相符与不相符两种状态。引入价值认同后,对个人身份导向的权变影响分析就变得更加细致了。Effron等(2009)发现二者是否相符也会对员工如何去使用道德许可发生作用。Miller和Effron(2010)发现这种价值认同的状态会影响消极行为的类型,并对员工会选择哪种不道德行为有重要作用。

如前文所述,个人身份导向具有个体、关系以及集体三种不同类型,根据一致性理论,人们会倾向于保持自身前后行为的道德自我感知的一致性,员工不会在与自我身份取向一致的行为中获取道德许可从而产生反生产行为。因此,当个体导向的员工积累与个体利益价值观相符的善行后,尽管该行为被同事赞赏,他也不会产生道德许可引发偏差行为。同样,一个员工如果具有关系身份认同导向或集体身份认同导向,他也不会从与维护关系利益或集体利益的道德行为中获得道德许可,见表3所示。表3显示的是个人身份导向与实际行为价值之间的一致性,表现为个人身份导向对某些相应价值观的认同,即价值认同的相符状态。表3对角线以外的其他内容则为二者之间的不一致,表现为个人身份导向对某些行为价值观的不认同,这种价值认同的不相符状态会强化道德许可的产生。

| 身份导向 | 个人价值行为 | 关系价值行为 | 集体价值行为 |

| 个体层次 | 一致(相符) | 道德许可(不相符) | 道德许可(不相符) |

| 关系层次 | 道德许可(不相符) | 一致(相符) | 道德许可(不相符) |

| 集体层次 | 道德许可(不相符) | 道德许可(不相符) | 一致(相符) |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

具体而言,如果身份导向与价值行为认知一致,对做好事的自我评价是一种潜意识的道德感知,即不会产生显著的“高尚感”,因而既往善行导致道德许可的概率会降低。此时,一致性理论就将人们对维持自我道德感知与是否产生道德许可联系起来,员工如果要维持自己的道德平衡,即便过去做了很多好事,以后依然会为了维持自身道德水平继续做好事,而不会产生道德许可。举例来说,当员工拥有个人价值认同取向时,他会主动做出能提高个人声望或者凸显个人的行为,尽管有了道德许可,他也会克制自己不去做坏事以免影响个人声望,如迟到、旷工等。同理,拥有关系价值认同或集体价值认同类型认同取向的员工也不会因为道德许可做出与自我认同取向相冲突的偏差行为。Dalai等(2009)也发现,员工会尽量避免让组织公民行为(OCB)与反生产行为(CWB)在同一场合中出现。

Barden等(2005)发现人们为了避免被他人做出虚伪评价,是个体保持行为价值一致性的一个重要原因。如果员工当前行为与既往行为相矛盾时,同事就会认为他虚伪,这种评价是负面的,同事会根据这种负面评价调整对该员工的行为反应,通常会产生不利的结果。因此人们为避免让自己显得虚伪,往往会使自己的行为保持前后一致。即使在不同行为领域,避免虚伪的动机也会推动行为一致性。当员工在个人生活中做了捐赠、关爱等提升道德自我感知的事情后,在工作场所,为了维护自己的固有形象,也会做出相似的能提升道德自我感知的行为,因此会通过组织公民行为维护自身的道德感知,以避免虚伪评价。Klotz和Bolino(2013)分析个人身份导向的调节效应时,同样将行为一致性纳入到个人身份导向理论模型中,用于推导道德许可的发生过程,观点与之相同。

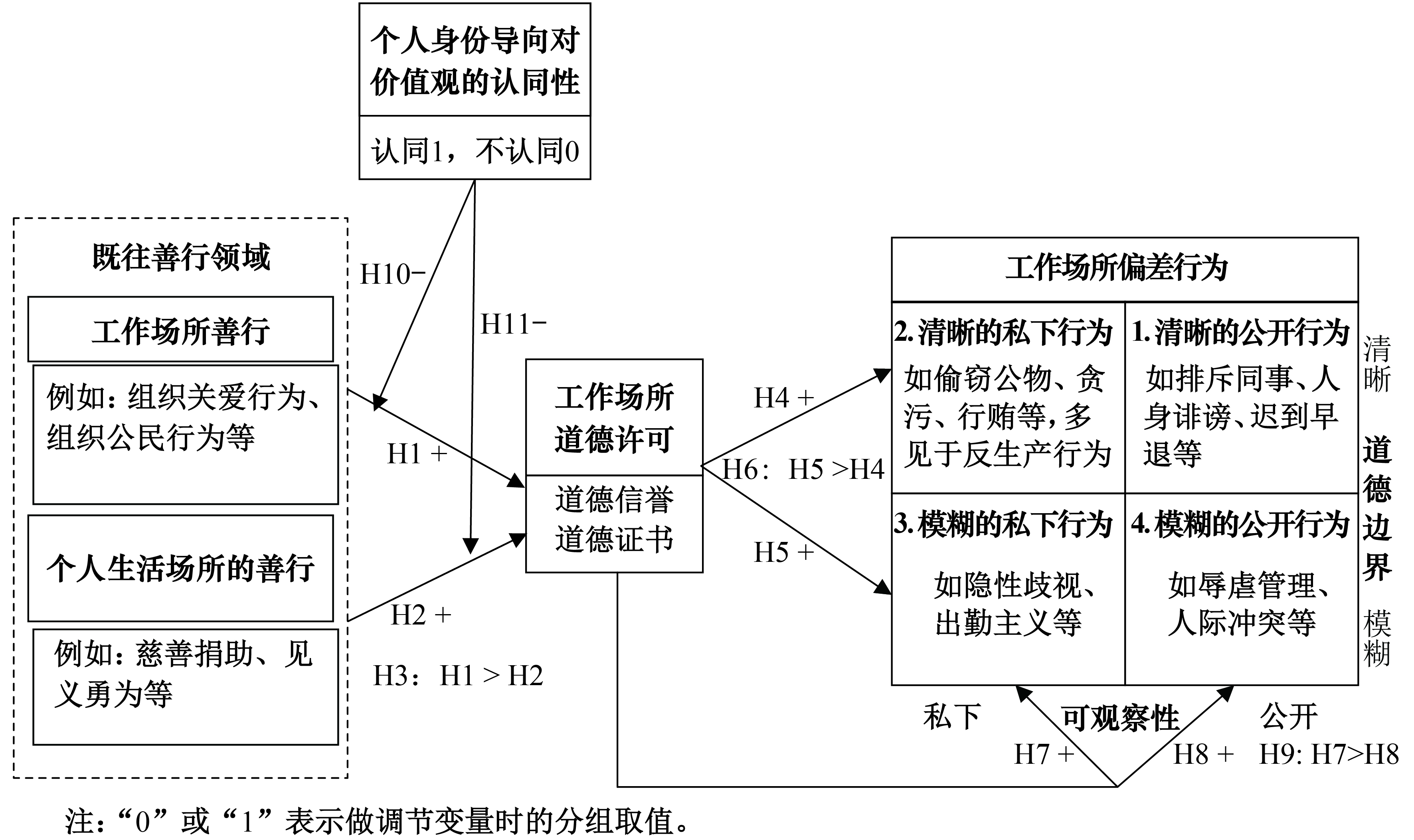

分析员工个人生活领域的既往善行对工作场所道德许可的影响,也需要考虑个人身份导向与价值观的相符情况,即员工价值认同的权变作用。当价值认同状态为“相符”时,员工个人生活中的道德行为也不会在组织中产生道德许可。Miller和Effron(2010)和Zhong等(2009)都发现,员工生活中的道德行为可以提升自我道德感知,然而它并不一定产生道德许可。当员工个人身份导向与其行为维护的利益一致时,就产生了价值认同,它反映出员工对自己固有的价值观的认同或者对自己的正面评价,更倾向于保持一致性,继续在组织中做出与自己价值认同相一致的道德行为,产生道德许可去做坏事的概率就降低了。具体而言,价值认同为相符状态时,个体导向员工倾向于继续在工作中优化自身形象而继续做好事;关系导向员工倾向于对同事关系的优化而继续做好事;集体导向员工则因组织利益为重而继续做好事。相反,价值认同状态为不相符时,例如员工是个体身份导向时,在需要维护关系或集体利益时,因为其固有价值观对此不认同,从既往善行中获得道德许可的概率就会提高,而这本质上也不违背个体身份导向只维护个体利益的价值认同,见表3第1行所示,其他情况以此类推。Johnson等(2006)也发现,如果员工以公司利益为重时,这种集体导向就不会引起他们去做有损自己公司的事,但当员工面对顾客或者其他组织时,就可能产生道德许可。见表3第3行所示。个体身份导向与行为价值观之间的对应关系详见表3。其中,表3对角线上显示的是个人身份导向与行为价值观之间的认同相符状态,表现为一致性,会弱化既往善行对道德许可的影响;非对角线上的内容显示的是个人身份导向对行为价值观的不认同,无法通过一致性进行分析,它会强化既往善行对道德许可的影响。如果设认同情况为1,不认同时为0,关于价值认同,即个人身份导向与价值观是否相符的权变作用,本文提出以下命题:

命题H10:个人身份导向对行为价值观的认同性在工作场所既往善行与道德许可的关系中起负向调节作用。具体而言,个人身份导向认同行为价值观时,工作场所既往善行引发道德许可的概率低于不认同时的情况。

命题H11:个人身份导向对行为价值观的认同性在员工生活领域既往善行与工作场所道德许可的关系中起负向调节作用。具体而言,个人身份导向认同行为价值观时,员工个人生活领域既往善行引发其在工作场所道德许可的概率低于不认同时的情况。

如果将道德许可与一致性理论做行为结果的比较,往往会认为道德许可理论是对一致性理论的挑战。但如果把个人身份导向引入道德许可的分析框架中,就会发现道德许可产生的矛盾行为并未否定一致性理论,员工会在自己价值认同的行为领域中依然保持一致性,但在其他不认同的领域中获得道德许可。

综合图1、图2以及命题H10和H11,工作场所道德许可的前因、后果和权变因素能够反映道德许可的发生过程,整合显示在图3中。

|

| 图 3 工作场所道德许可发生过程模型框架 |

本文对道德许可理论文献梳理之后,围绕道德许可产生的原因、后果及其权变因素,构建了一个组织行为学中的道德许可理论框架。根据与工作场所的领域一致性,将道德许可的前因明确区分为员工在工作场所和个人生活领域的既往善行两种类型,论证这两种善行将导致工作场所的道德许可;并以既往善行的可观察性为判断标准,论证了工作场所善行比个人生活善行会导致更多的工作场所道德许可。对于道德许可导致的后续工作场所偏差行为,根据道德边界模糊性和行为可观察性两个维度,区分成清晰的公开行为、清晰的私下行为、模糊的公开行为和模糊的私下行为四种类型,论证了道德许可对四种不同类型偏差行为的作用。并在Klotz和Bolino(2013)、Miller和Effron(2010)有关个人身份导向与价值认同的基础上,论证了个人身份导向与价值取向一致性在既往善行与道德许可之间的权变影响。与Klotz和Bolino(2013)的文献相比,本文把个人身份导向的调节效应细化到个人身份导向对价值取向的认同,即价值认同的调节效应推理,并对其作用形式和表述方式做了重新推理。

与新近典型文献相比(Zhong等,2009;Miller和Effron,2010;Klotz和Bolino,2013;Blanken等,2015),本文的理论框架把工作场所内外的善行与不同类型的道德许可联系起来,并尝试把职场偏差行为进行分类,建立不同类型道德许可与不同类型偏差行为的对应逻辑关系,可以解释工作场所中同一员工身上道德与偏差行为共存,尤其是“先好导致后坏”的矛盾现象。另外,与上述文献相比,该理论框架具有较高的包容性和概括性,可以对应包含更多的变量,为后续实证研究建模提供了便利,有助于推动该研究在组织行为领域中的深入和细化。

关于未来研究方向,首先,道德许可理论来自于心理学基础研究,自Monin和Miller(2001)发表第一篇有关道德许可的文献之后,该理论虽广受关注但进展不大。Blanken等(2014)认为这可能与道德许可现象不易被观察到有关。另外,Blanken等(2015)针对道德许可的元分析显示,所有实证研究均采用了心理学实验,没有专门测量道德许可的量表,制约了该理论的研究进程。其实现有心理学实验已经很好地验证了道德许可理论的存在及其研究价值,对于其所包含的道德信誉和道德证书两个维度的划分也得到了认可。因此,未来研究可以重点关注道德许可量表的开发,这有助于道德许可研究的深入开展。

其次,截至目前,几乎所有道德许可实证文献均属于心理学领域的基础研究,在工作场所或组织行为领域中虽有少数学者关注,但还没有实证性应用研究。其原因可能是道德许可与人们广泛接受的行为一致性理论相矛盾,人们难以将员工以前的好行为与现在或未来的坏行为联系起来。因此,有必要在人性复杂的假设之下,把工作场所中员工的个人关爱行为、组织公民行为等“好事”,与该员工身上表现出来的反生产行为、排斥、办公室政治、恶意人际冲突、辱虐同事等“坏事”综合考察,进行全面的实证研究。这有助于解释员工的复杂心态和矛盾行为,推动该理论在组织行为领域中的广泛应用。

再次,对于工作场所中道德许可的后果,本研究沿用了心理学的传统做法,分析道德许可发生后的“坏人坏事”,关注的是人性中的阴暗面。而工作场所中来自人际交往和工作本身的压力客观存在,从自我真实展示或者减轻心理压力的角度推理,道德许可似乎也有积极的一面,如适度缓解焦虑、舒展身心,或是建立真实人际交往规则等。因此,未来研究也可以适当关注道德许可在组织行为中的正面后果。

最后,工作场所中道德许可的发生过程仍然需要深入和细化。组织行为中,道德许可的触发因素主要是员工积累的组织公民行为或个人关爱行为,其受益者和发生道德许可后的受害者都在同一组织中,员工个人道德自我感知的平衡作用在“付出”和“受益”两个感受层面也是统一的,定位于同一个组织。但员工个人生活领域中的善行与工作场所中的恶行是否相关,是否可以通过道德许可建立起生活与工作中的关联,以及这一跨界触发关联过程中的权变因素,仍有待于深入研究。

| [1] | 李超平, 喻晓, 仲理峰. 组织中的关爱: 概念界定、结果与影响因素[J]. 心理科学进展, 2014(5): 822–833. |

| [2] | 石伟. 道德心理许可研究述评[J]. 心理科学进展, 2011(8): 1233–1241. |

| [3] | Allen T D, Rush M C. The effects of organizational citizenship behavior on performance judgments: A field study and a laboratory experiment[J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(2): 247–260. |

| [4] | Aquino K, McFerran B, Laven M. Moral identity and the experience of moral elevation in response to acts of uncommon goodness[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 100(4): 703–718. |

| [5] | Aquino K, Reed A. The self-importance of moral identity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 83(6): 1423–1440. |

| [6] | Bandura A, Barbaranelli C, Caprara G V, et al. Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(2): 364–374. |

| [7] | Barden J, Rucker D D, Petty R E. " Saying one thing and doing another”: Examining the impact of event order on hypocrisy judgments of others[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2005, 31(11): 1463–1474. |

| [8] | Bar-Tal D, Raviv A, Leiser T. The development of altruistic behavior: Empirical evidence[J]. Developmental Psychology, 1980, 16(5): 516–524. |

| [9] | Batson C D, Fultz J, Schoenrade P A, Paduano A. Critical self-reflection and self-perceived altruism: When self-reward fails[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 53(3): 594–602. |

| [10] | Bem D J. Self-perception theory[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1972, 6: 1–62. |

| [11] | Blanken I, Van Der Ven N, Marcel Z. A meta-analytic review of moral licensing[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2015, 41(4): 540–558. |

| [12] | Blanken I, Van De Ven N, Zeelenberg M, et al. Three attempts to replicate the moral licensing effect[J]. Social Psychology, 2014, 45(3): 232–238. |

| [13] | Bolino M C, Turnley W H, Gilstrap J B, et al. Citizenship under pressure: What’s a " good soldier”to do?[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(6): 835–855. |

| [14] | Bradley-Geist J C, King E B, Skorinko J, et al. Moral credentialing by association: The importance of choice and relationship closeness[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2010, 36(11): 1564–1575. |

| [15] | Brewer M B, Gardner W. Who is this " we”? Levels of collective identity and self-representations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(1): 83–93. |

| [16] | Cascio J, Plant E A. Prospective moral licensing: Does anticipating doing good later allow you to be bad now?[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2015, 56: 110–116. |

| [17] | Conway P, Peetz J. When does feeling moral actually make you a better person? Conceptual abstraction moderates whether past moral deeds motivate consistency or compensatory behavior[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2012, 38(7): 907–919. |

| [18] | Cooper D, Thatcher S M B. Identification in organizations: The role of self-concept orientations and identification motives[J]. Academy of Management Review, 2010, 35(4): 516–538. |

| [19] | Dalal R S, Lam H, Weiss H M, et al. A within-person approach to work behavior and performance: Concurrent and lagged citizenship-counterproductivity associations, and dynamic relationships with affect and overall job performance[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(5): 1051–1066. |

| [20] | Effron D A, Cameron J S, Monin B. Endorsing Obama licenses favoring whites[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, 45(3): 590–593. |

| [21] | Effron D A, Miller D T, Monin B. Inventing racist roads not taken: The licensing effect of immoral counterfactual behaviors[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2012, 103(6): 916–932. |

| [22] | Enns J R, Rotundo M. When competition turns ugly: Collective injustice, workgroup identification, and counterproductive work behavior[J]. Human Performance, 2012, 25(1): 26–51. |

| [23] | Festinger L. A theory of cognitive dissonance[M]. Stanford, CA: Stanford University Press. 1957. |

| [24] | Flynn F J. Identity orientations and forms of social exchange in organizations[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(4): 737–750. |

| [25] | Freedman J L, Fraser S C. Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1966, 4(2): 195–220. |

| [26] | Grant A M, Mayer D M. Good soldiers and good actors: Prosocial and impression management motives as interactive predictors of affiliative citizenship behaviors[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(4): 900–912. |

| [27] | Greene M, Low K. Public integrity, private hypocrisy, and the moral licensing effect[J]. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2014, 42(3): 391–400. |

| [28] | Heider F. Attitudes and cognitive organization[J]. Journal of Psychology, 1946, 21(1): 107–112. |

| [29] | Johnson R E, Selenta C, Lord R G. When organizational justice and the self-concept meet: Consequences for the organization and its members[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2006, 99(2): 175–201. |

| [30] | Joosten A, Van Dijke M, Van Hiel A, et al. Feel good, do-good!? on consistency and compensation in moral self-regulation[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 123(1): 71–84. |

| [31] | Jordan J, Mullen E, Murnighan J K. Striving for the moral self: The effects of recalling past moral actions on future moral behavior[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2011, 37(5): 701–713. |

| [32] | Kanov J M, Maitlis S, Worline M C, et al. Compassion in organizational life[J]. American Behavioral Scientist, 2004, 47(6): 808–827. |

| [33] | Kelloway E K, Francis L, Prosser M, et al. Counterproductive work behavior as protest[J]. Human resource Management Review, 2010, 20(1): 18–25. |

| [34] | Khan U, Dhar R. Licensing effect in consumer choice[J]. Journal of Marketing Research, 2006, 43(2): 259–266. |

| [35] | Klotz C A, Bolino C M. Citizenship and counterproductive work behavior: A moral licensing view[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(2): 292–306. |

| [36] | Lepine J A, Van Dyne L. Peer responses to low performers: An attributional model of helping in the context of groups[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(1): 67–84. |

| [37] | Lievens F, Conway J M, De Corte W. The relative importance of task, citizenship and counterproductive performance to job performance ratings: Do rater source and team-based culture matter?[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2008, 81(1): 11–27. |

| [38] | Lilius M J, Worline M C, Maitlis S, et al. The contours and consequences of compassion at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2008, 29(2): 193–218. |

| [39] | Mann N H, Kawakami K. The long, steep path to equality: Progressing on egalitarian goals[J]. Journal of Experimental Psychology: General, 2012, 141(1): 187–197. |

| [40] | Mazar N, Zhong C B. Do green products make us better people?[J]. Psychological Science, 2010, 21(4): 494–498. |

| [41] | Merritt A C, Effron D A, Monin B. Moral self-licensing: When being good frees us to be bad[J]. Social and Personality Psychology Compass, 2010, 4(5): 344–357. |

| [42] | Miller D T, Effron D A. Psychological license: When it is needed and how it functions[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2010, 43: 115–155. |

| [43] | Monin B, Jordan A H. The dynamic moral self: A social psychological perspective[A]. Narvaez D, Lapsley D K, Eds. Personality, identity, and character: Explorations in moral psychology[M]. New York: Cambridge University Press, 2009: 341–354. |

| [44] | Monin B, Miller D T. Moral credentials and the expression of prejudice[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2001, 81(1): 33–43. |

| [45] | Nisan M. Moral balance: A model of how people arrive at moral decisions[A]. Wren T E, Ed. The moral domain[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1990: 283–314. |

| [46] | Nisan M. The moral balance model: Theory and research extending our understanding of moral choice and deviation[A]. Kurtines W M, Gewirtz J L, Eds. Handbook of moral behavior and development[M]. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991, 3: 213–249. |

| [47] | Rostan S. Understanding extraordinary moral behavior in children and adolescents[A]. Wallace D B, Ed. Education, arts, and morality[M]. New York: Kluwer Academic/Plenum, 2005: 103–120. |

| [48] | Rotundo M, Sackett P R. The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing approach[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(1): 66–80. |

| [49] | Sachdeva S, Iliev R, Medin D L. Sinning saints and saintly sinners: The paradox of moral self-regulation[J]. Psychological Science, 2009, 20(4): 523–528. |

| [50] | Severn M S, Searchfield G D, Huggard P. Occupational stress amongst audiologists: Compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout[J]. International Journal of Audiology, 2012, 51(1): 3–9. |

| [51] | Spector P E, Fox S. An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior[J]. Human Resource Management Review, 2002, 12(2): 269–292. |

| [52] | Spector P E, Fox S. Counterproductive work behavior and organisational citizenship behavior: Are they opposite forms of active behavior?[J]. Applied Psychology, 2010a, 59(1): 21–39. |

| [53] | Spector P E, Fox S. Theorizing about the deviant citizen: An attributional explanation of the interplay of organizational citizenship and counterproductive work behavior[J]. Human resource Management Review, 2010b, 20(2): 132–143. |

| [54] | Stone T H, Cooper W H. Emerging credits[J]. The Leadership Quarterly, 2009, 20(5): 785–798. |

| [55] | Tenbrunsel A E, Messick D M. Ethical fading: the role of self-deception in unethical behavior[J]. Social Justice Research, 2004, 17(2): 223–236. |

| [56] | Tetlock P E, Kristel O V, Elson S B, et al. The psychology of the unthinkable: Taboo trade-offs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 78(5): 853–870. |

| [57] | Thomas G C, Batson C D, Coke J S. Do good Samaritans discourage helpfulness? Self-perceived altruism after exposure to highly helpful others[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1981, 40(1): 194–200. |

| [58] | Vigoda-Gadot E. Compulsory citizenship behavior: Theorizing some dark sides of the good soldier syndrome in organizations[J]. Journal for the Theory of Social Behavior, 2006, 36(1): 77–93. |

| [59] | Zhong C B, Ku G, Lount R, et al. Compensatory ethics[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 92(3): 323–339. |

| [60] | Zhong C B, Liljenquist K, Cain D M. Moral self-regulation: Licensing and compensation[A]. De Cremer D, Ed. Psychological perspectives on ethical behavior and decision making[C]. Charlotte, NC: Information Age, 2009: 75–89. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39