文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第3期 |

- 姜红丙

- Jiang Hongbing

- 科学视角主义对管理研究的启示

- What Can Management Research Learn from Scientific Perspectivism?

- 外国经济与管理, 2017, 39(3): 99-113

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(3): 99-113.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-29

2017第39卷第3期

理论有了,假说有了,实验也做了,但是数据分析的结果不显著,我们都很失望。这篇论文可能无法发表了,但是,一位不愿接受失败的合著者用新的数据分析方法发现了一个出乎意料的关系。我们重新燃起了希望,准备围绕着这个不曾预测到的关系重新组织论文,并试图发表到顶级期刊上,因为这个新发现很有趣。在接下来的写作中,这位合著者把那个事后发现的新关系写成事前就预测到的。我建议把开始的失败也写进去,但是他说:“那样的话,我们的论文就永远发表不了,篇幅太长了,期刊编辑和审稿人也不愿意看到那些东西。我们要把这个新关系按事前预测的方式去写,毕竟大家都这么做。”我知道他说的是实际情况,我是一位资深的研究者,是多个管理期刊的编委成员,在管理领域的顶级期刊上发表过多篇论文。回想自己以前也做过类似的事情,虽然没有这么直接。再加上这位合著者还没有拿到终身教职,这篇文章对他来说很重要。因此,尽管不情愿,我仍然说:“好,那就这样做吧。”后来,这篇文章在管理领域的A期刊上发表了(Anonymous,2015)。

以上描述的是一个管理研究领域的真实案例,反映了正在热议的发表偏倚问题(publication bias),其最常见的表现形式是,在同等研究质量的前提下,统计检验显著的结果比不显著的结果更容易得到发表(Franco等,2014)。在追逐统计意义显著的过程中,研究者可能涉及各种有问题的研究行为(questionable research practices,以下简称QRPs)(Banks等,2016;O’Boyle 等,2014),从而导致了知识库中存在着大量的假阳性研究结果(false positive research findings)。关于QRPs产生的原因,O’Boyle等(2014)运用一般压力理论(general strain theory)进行了解释:当感到论文投稿将要被拒时,研究者会承受巨大的压力(没有论文便无法拿到终身教职、学术前途暗淡、生计艰难等),在压力之下产生了焦虑不安等负面情绪,于是研究者采取了有问题的研究行为。

至于为什么研究者会感到论文将要被拒,O’Boyle等(2014)未作更为详尽的说明,Banks等(2016)则指出了两方面最常见的原因:(1)论文没有很强的理论基础:由于管理学界十分强调理论的重要性,要求每个待检验的预言都要有牢固的理论基础,难免会迫使研究者采取事后解释的方法(HARKing:hypothesizing after the results are known)来应对(Kerr,1998;Leung,2011),这就是本文开头案例中谈到的做法;(2)研究是探索性的,或者验证性研究结果统计意义不显著,由于管理学界普遍认为验证性研究优于探索性研究,并且验证性研究的结果要统计意义显著,于是出现了过分追求p小于0.05的现象。

但是强调研究的理论基础、偏爱验证性研究、追求研究结果的统计意义显著,这些背后的科学哲学思想是什么?对这些问题的回答,能够丰富我们对QRPs产生根源的理解,使我们对这些习以为常的信条加以认真的考察。然而,现有的管理研究文献并没有给出答案,本文将从科学哲学的角度对这些问题给出尝试性的回答。本文的总体观点是逻辑主义(逻辑经验主义和否证主义)构成了这些研究信条的思想根基。具体而言,本文从逻辑检验、经验检验和科学进步三个方面来介绍逻辑主义的核心观点,并分别解释了为何管理研究强调理论基础、偏爱验证性研究和追求统计意义显著。强调理论基础的目的主要是为了更容易通过研究的逻辑检验;偏爱验证性研究是因为它们经历了经验检验阶段,完成了一个完整的认识过程;追求统计意义显著主要是为了说明研究者所做的研究推进了科学知识,因为根据逻辑主义,科学进步的标志是历史的确证,而一个命题想要得到历史的确证,就要统计意义显著。

然而,强调研究的理论基础容易诱惑我们先有数据后有理论,偏爱验证性研究容易诱惑我们把探索性研究的结果以验证性研究的方式呈现,而不忠实地报告;追求研究结果的统计意义显著容易诱惑我们仅仅追求逻辑的确证,而忽视了历史的确证才是科学进步的标志。

基于上述考虑,本文引入了科学视角主义思想来减少QRPs。科学视角主义是在逻辑主义基础上发展的一种科学哲学思想。本文分别从逻辑检验、经验检验和科学进步三个方面分析了科学视角主义是如何继承和发展逻辑主义的。尤其是在科学进步方面,虽然科学视角主义承认历史的确证是科学进步的标志,但是它更加强调识别科学结论成立或不成立的条件是科学进步的标志。因而,研究结果是否统计显著显得没有那么重要。同时,本文就如何根据科学视角主义思想进行管理研究,在理论层次上、经验层次上和报告层次上提出了具体的实施策略。

本文可能的研究贡献在于,在关于QRPs的前沿研究(Banks等,2016;O’Boyle等,2014;Leung,2011)的基础上,从逻辑主义的视角推进了我们对QRPs产生根源的理解,并引入了科学视角主义思想,提出了有助于减少管理研究中QRPs的研究策略。

以下内容安排如下:第二部分提出了本文要解决的四个研究问题:(1)为什么管理学界强调理论和验证性研究?(2)在验证性研究时为什么要追求统计意义显著?(3)为什么科学视角主义有助于减少QRPs?(4)根据科学视角主义,我们应该如何进行管理研究?第三部分从逻辑主义的视角对QRPs产生的根源作了分析,回答了前两个研究问题;第四部分分别从逻辑检验、经验检验和科学进步三个方面分析了科学视角主义是如何继承和发展逻辑主义的,回答了第三个研究问题;第五部分分别从理论层次、经验层次和报告层次阐述了在管理研究中如何应用科学视角主义思想,回答了第四个研究问题;第六部分总结并指出有待进一步研究的问题。

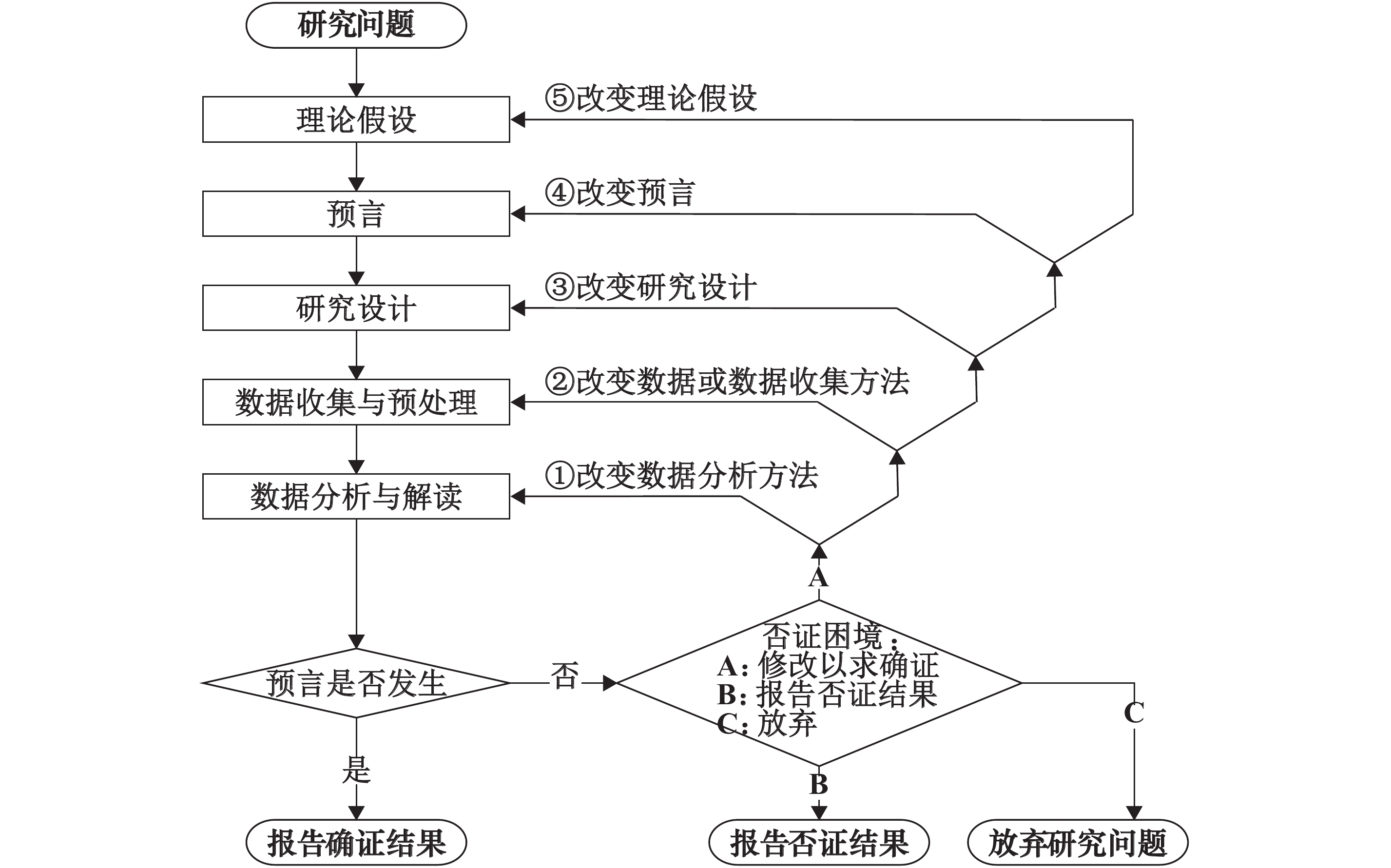

二、 问题的提出:管理研究方法与有问题的研究行为如图1左侧所示,一项典型的管理研究遵从“假说演绎法”(hypothetico-deductive method)或者“猜想与反驳法”(conjectures and refutations):从研究问题出发,然后综述相关文献和理论,讨论有助于回答研究问题的理论假设,进而从理论假设中推导出预言(hypothesis)①;接着进行研究设计(选取或开发构念测量工具、设计数据收集方法和数据分析方法);之后进行实际数据收集、预处理、数据分析和解读;最后进行总结,撰写报告(彭玉生,2010)。上述过程可以划分为两个阶段:(1)理论发展阶段,包括研究问题、理论假设和预言,也可称之为“猜想阶段”;(2)验证性研究阶段,包括研究设计、数据收集与预处理和数据分析与解读,也可称之为“反驳阶段”。

① 背景知识有多种定义,此处仅列出了最为严格的定义,其他的典型定义见参考文献(Musgrave,1974)。

|

| 图 1 管理研究方法与QRPs |

实际研究过程中发生的故事远比图1左侧所示的复杂。当很辛苦地从数据当中发现某个新关系,却由于没有理论而担心投稿被拒的时候,HARKing就成为省力而又不容易被发现的选择。当发生否证困境的时候(Greenwald等,1986),如图1右侧所示,研究者极少直接报告否证结果,而是仔细检查研究过程的上游环节,希望通过改变上游某些环节而获得确证结果(McGuire,1983,1989)。常常在获得确证结果无望时,才报告否证结果或者放弃研究问题(Franco等,2014;Nosek等,2015)。

当为了探索性的新关系进行事后解释,而不重新收集经验数据进行检验时,研究行为是有问题的;当进行验证性研究发生否证困境,希望通过改变研究过程中的某些环节(McGuire,1989;Simmons等,2011)而获得显著的结果的时候,很多行为可能是有问题的。表1列出了几种典型的QRPs,并对它们作了分类。QRPs介于负责任的研究行为(responsible conduct of research,RCR)与伪造、窜改和剽窃(fabrication,falsification,and plagiarism,FFP)之间。如果按照从好到坏对这三类研究行为进行评价,三者的排序为:RCR→QRPs→FFP(Sijtsma,2016)。

| 分 类 | 有问题的研究行为 | 参考文献 |

| 改变理论假设 | 理论假设与数据分析结果不匹配时改变理论假设 | Schaubroeck,2013;Teplitskiy,2016 |

| 改变预言 | 选择性地报告结果显著的预言 | Banks等,2016;John等,2012;Mazzola和Deuling,2013 |

| 改变、增加或删除一些预言等(HARKing) | Banks等,2016;John等,2012;Nuzzo,2015;O’Boyle等,2014 | |

| 改变研究设计 | 选择性地增加或者删除变量 | Banks等,2016;Bernerth和Aguinis,2016;O’Boyle等,2014 |

| 隐藏方法细节 | Martinson等,2005;Simmons等,2011 | |

| 改变或者运用不恰当的研究设计 | Martinson等,2005 | |

| 改变数据和数据收集方法 | 根据结果是否显著删除部分数据 | Aguinis等,2013;Banks等,2016;O’Boyle等,2014;John等,2012;Simmons等,2011 |

| 根据结果是否显著决定是否收集更多数据 | Banks等,2016;John等,2012 | |

| 改变数据分析方法 | 没有报告全部控制变量 | Bernerth和Aguinis,2016;John等,2012;Simmons等,2011 |

| 对p值取近似值,例如,数据分析得p值为0.052,报告p值小于0.05 | Banks等,2016;John等,2012 | |

| 不断地进行统计计算直到p<0.05 | Banks等,2016;Head等,2015;Leek和Peng,2015 | |

| 注:表中对QRPs所作的分类主要为了对应图1中管理研究方法的各个环节,同一种QRP有可能出现在若干个环节,例如,“理论假设与数据分析结果不匹配时改变理论假设”也是一种HARKing行为,HARKing一般出现在理论假设环节和预言环节。 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

QRPs在很多领域都存在,例如医学、生物学、心理学、社会学、政治学、教育学和传播学。管理研究领域也不例外(Banks等,2016;Garud,2015;O’Boyle等,2014)。

学术界普遍意识到了QRPs的危害性。QRPs导致假阳性研究结果,严重影响研究的质量和可靠性(Sijtsma,2016)。一旦假阳性研究结果进入知识库,它们会长时间存在,一般不会被否证(Kepes和McDaniel,2013)。知识库中存在着大量的假阳性研究结果,意味着发表的研究不能代表所有的研究(Kepes和McDaniel,2013),因为那些放在文件抽屉里的不显著的研究结果常常没有发表的机会。由于这些不显著的研究结果无法进入公众的视野,其他研究者可能会继续做同样的研究(Garud,2015),浪费大量的资源,如何减少QRPs已经成为学术界共同关心的问题(Banks等,2016;Franco等,2014)。

要减少QRPs就要知道它们产生的原因,如在引言部分所述,当研究者感到论文将要被拒时(O’Boyle等,2014),或者越急切地发表文章时,研究者就越可能以QRPs的方式迎合现行管理研究范式的要求(Banks等,2016):强调研究的理论基础、偏爱验证性研究、追求研究结果的统计意义显著。但是这些要求背后的科学哲学思想是什么?现有的管理研究文献并没有回答。因此,本文要回答的前两个研究问题是:(1)从科学哲学的视角看,为什么管理学界强调理论和验证性研究?(2)从科学哲学的视角看,在验证性研究时为什么要追求统计意义显著?

最近,科学视角主义获得了较大的关注,被认为是一种新兴的科学哲学观(Giere,2006;蔡海锋,2015;朱彦明和汤伟松,2014)。本文认为把它引入到管理研究中对减少QRPs大有裨益,因此后两个要回答的研究问题是:(3)为什么科学视角主义有助于减少QRPs?(4)根据科学视角主义,我们应该如何进行管理研究?

三、 有问题的研究行为产生的根源分析现行的管理研究范式如此强调理论、验证性研究和研究结果统计意义显著(Banks等,2016),其背后的科学哲学思想主要可以归结为逻辑主义。逻辑主义与历史主义相对,主要包括逻辑经验主义和否证主义。本节首先从逻辑检验、经验检验和科学进步三个方面介绍逻辑主义的主要观点(如表2所示),然后根据这三方面的观点回答了前两个研究问题。

(一)逻辑主义

| 逻辑检验 | (1)研究者应当具有明确的预言和导出该预言的理论假设,预言和理论假设将指导经验检验阶段的数据收集工作;

(2)当不同的预言及其栖身的理论假设之间有逻辑矛盾时,若其中一个为真,则与其矛盾的必然为假。 |

| 经验检验 | (1)预言及其栖身的理论假设须要接受经验检验;

(2)经验检验最主要的目的是确证或者否证预言及其栖身的理论假设。 |

| 科学进步 | 历史的确证是科学进步的实际标志,否证仅仅是科学进步的潜在标志。 |

| 资料来源:根据Popper(2002)、McGuire(1989)和任定成(2011)整理。 | |

逻辑经验主义和否证主义都坚持,在对一个理论进行经验检验之前,要先对其进行逻辑检验(Popper,2002)。逻辑检验的主要内容是利用数理逻辑的成果,评价理论内部一致性和外部一致性(曾国屏等,2005;任定成,2012)。理论的内部一致性是指构成一个理论的各个命题在逻辑上是否相矛盾。理论的外部一致性是指一个理论是否与已获公认的背景知识相矛盾。一般来说,背景知识已经经受了科学共同体的严格批判和长期检验,获得了普遍接受。如果一个理论与背景知识相容,则会得到较为有利的评价而容易被接受。否则,它就必须经受更为严格的经验检验。逻辑检验在研究中之所以重要,是因为经验检验只能表明理论与经验证据是否一致,只有通过逻辑检验才能阐述清楚理论被确证或被否证的原因。因此,逻辑检验是一个知其所以然的过程。

逻辑经验主义和否证主义都强调一个理论或科学命题应该具有可检验性。可检验性是指一个命题具有导出观察命题并被观察命题所确证或否证的可能性。逻辑经验主义强调确证,否证主义强调否证。当预言所表达的事态的确存在,或者说预言发生了,那么导出预言的理论假设就得到了一次确证,如果预言不发生,就得到一次否证(任定成,2012;张大松,2009)。逻辑经验主义把科学知识归纳为通过归纳法从经验确立起来的命题,科学进步是这种命题的累积(卡尔•波普尔,2005)。但是逻辑经验主义所强调的确证在逻辑上犯了肯定后件的错误,否证主义看到了这点,指出应当进行否定后件的推理。也就是说,当预言不发生时,能够推导出理论假设有错误,因此应当构造严格的检验环境,把预言放置在危险的境地(可否证度高),千方百计地找出错误的理论假设,通过不断地排除错误而获得进步。在否证主义看来,确证的意义更在于它提供了证据表明被确证的理论假设有理由否证并且取代旧理论假设(任定成,2011)。

重大的科学进步是以对大胆的预言的确证为标志,或者以对谨慎的预言的否证为标志(Chalmers,2013)。这里所说的“大胆”和“谨慎”是相对于提出某个预言时的“背景知识”而言的。通常认为科学史的某个阶段被普遍认可并得到充分确证的科学理论的总体称为那时的背景知识①(Chalmers,2013)。对大胆的预言的确证能促进科学进步,因为这意味着发现了某种前所未闻的或者认为是不可能的事物;对谨慎的预言的否证能促进科学进步,因为这意味着发现了广为接受的、被认为是正确的预言事实上是错误的。对大胆的预言的否证或对谨慎的预言的确证则不会促进科学进步。因为,如果一个大胆的预言被否证了,那么,我们获得的信息无非是又一个疯狂的想法被证明是错误的;如果一个谨慎的预言被确证了,那么,我们获得的信息也仅仅是某个广为接受的、被认为是正确的预言,再一次被成功运用了。

根据是否考虑背景知识,Musgrave(1974)区分了逻辑的确证(logical confirmation)和历史的确证(historical confirmation)这两个概念。逻辑的确证是指,不管是理论假设在先还是经验证据在先,只要经验证据与理论假设导出的预言一致,那么就可以说理论假设被经验证据确证了。根据逻辑的确证观,事后解释(HARKing)没有问题。但是,历史的确证观认为逻辑的确证并不是真正的确证,真正的确证是理论假设经过严格的检验而仍然没有被否证。历史的确证观认为需要考虑背景知识:如果根据背景知识,预言不太可能会发生,但经验证据表明预言的确发生了,这时可以说,理论假设通过了严格的检验,得到了真正的确证。

因此根据逻辑主义,历史的确证是科学进步的实际标志(任定成,2011)。但是否证仅仅是科学进步的潜在标志,因为当一个预言被否证了,我们并没有得到前进的方向(Locke,2007),当一个理论被否证了一次或多次,但只要替代理论还没出现,我们仍然使用旧理论。

(二)为什么管理学界强调理论和验证性研究?

1. 对理论的强调深受逻辑主义关于理论需接受逻辑检验思想的影响

根据上述分析,管理学界之所以强调理论,主要是因为我们需要对预言及其栖身的理论假设进行逻辑检验。如果一项研究仅仅给出一个预言,而不给出得出这个预言的理由,那么别人无法对其进行逻辑检验;如果给出了得出预言的理由,但是理由不充分(理由没有得到足够多的经验证据支持),那么逻辑检验不容易通过。所以,研究者优先选择用于支持预言的理由,是某个研究领域内广为接受的理论(existing theory),其次是理论模型(existing models,diagrams,figures),再次是某些概念框架(existing conceptual arguments),然后是先前研究的经验结论(references to past findings),最后为符合逻辑的想象(logical speculation)(Colquitt和Zapata-Phelan,2007;Sparrowe和Mayer,2011)。这也就解释了为什么大多数管理研究者认为预言应该从某个既有理论中导出(Hambrick,2007;Locke,2007)。

2. 对验证性研究的强调源自逻辑主义关于理论需接受经验检验的思想

验证性研究与探索性研究相对,是指收集、分析经验数据的目的是为了检验所预测的现象是否发生;探索性研究则是指收集、分析经验数据的目的是为了从数据中发现新的、有趣的关系或现象(Jaeger和Halliday,1998)。二者的一个重要区分在于,关于数据分析的各种选择(如样本容量、统计量等)是否在数据收集之前就确定了,如果是,则可称其为验证性研究,如果否,则可称其为探索性研究。按照猜想与反驳法,探索性研究仅仅完成了猜想阶段的任务,没有完成一个完整的认识过程,因为在经验科学中,任何理论性的认识最终都要接受经验法庭的审判;而验证性研究则完成了反驳阶段或经验检验阶段的任务,因此,管理学界更加偏爱验证性研究。

(三)在进行验证性研究时为什么热衷追逐统计意义显著?

根据逻辑主义,历史的确证是科学进步的实际标志,否证仅仅是科学进步的潜在标志。这一思想反映到验证性研究中就显示为对统计意义显著的追逐:我们希望预言及其栖身的理论假设得到支持,而预言是作为备择假设出现在统计显著性检验中,所以我们希望p值小于0.05,以拒绝原假设。但是这里有两个问题:(1)很多人常常忽略历史的确证与逻辑的确证的区别,仅仅追求二者表现出来的相同点——统计意义显著;(2)通常认为的假设检验常常不能胜任我们希望它完成的工作①。

四、 为何科学视角主义有助于减少有问题的研究行为?为了减少QRPs,从改变支撑管理研究实践的科学哲学思想入手是有益的尝试。科学视角主义(scientific perspectivism)是在逻辑主义的基础上发展的科学哲学思想(Giere,2006;McGuire,1989;Tebes,2005)。本节将回答以下三个问题:(1)什么是科学视角主义?(2)科学视角主义对逻辑主义有何发展?(3)为什么科学视角主义比逻辑主义更容易减少QRPs?

(一)什么是科学视角主义?

视角主义经康德、莱布尼茨等人发展,由尼采系统化(Pearce,2013),后又经麦奎尔(McGuire,1983,1989,2006)、吉尔(Giere,2006)等重新阐释,并冠以“科学视角主义”②之名。科学视角主义主张科学知识是由客观世界与科学家的感官知觉、仪器设置、理论框架等交互作用的产物,它所刻画的并非客观世界本身,而是在特定视角之中所呈现的世界(蔡海锋,2015)。

科学视角主义最重要的思想在于,它强调科学知识的条件性(Giere,2010),也就是说,科学知识总呈现出如下表述形式:在某条件下,某结论是成立的(马庆国,2002)。麦奎尔(McGuire,1989)则从科学知识作为表征的角度,指出由于人的认知能力与认知环境密切相关,环境的变化必然引起知识的变化,进而导致了科学知识具有不充分表征、错误表征和过度表征的缺陷,最终得出结论:科学知识总是放在某个情境中,从某个角度看是对的。Walker和Cohen(1985)指出任何一个社会学的通则命题,既是对的又是错的,也就是说既有能够确证它的经验现象,也有能够否证它的经验现象,因此,必须指明一个理论的界限条件,即该理论的特定适用范围及应用界限。

科学知识的条件至少包括形而上学的、理论上的、方法论上的、经验上的、社会的、技术上的条件(Giere,2010)。这些条件,可以用“视角”来统称它们。视角原本是指把三维空间中的某个物体按照一定的角度投射在二维平面上,这样可以突出物体某方面的信息。科学视角主义中的“视角”是一系列具有家族相似性的事物的统称(cluster concept)(Van Fraassen,2008)。还有一些学者认为视角是由一组为了达到某种目的而选取的概念及概念间的关系组成的框架,用于组织我们的经验(Anderson,1998)。尽管视角有着众多不同的定义,但是大多同意每个视角仅仅反映了事物的某个(些)方面,我们在这个(些)方面获得的关于事物的信息受视角的限制,因此,我们需要从多个不同的视角来研究同一个事物。在管理研究中,当被问到为什么只研究某几个构念,是否有遗漏的关键构念时,我们常常以“根据某理论”为自己做辩护。其实,我们就是在利用视角做辩护。

(二)科学视角主义对逻辑主义有何发展?

科学视角主义对逻辑主义既有继承又有发展,如表3所示。

| 逻辑主义 | 科学视角主义 | |

| 逻辑检验 | (1)研究者应当具有明确的预言和导出该预言的理论假设,预言和理论假设将指导经验检验阶段的数据收集工作 | 同意前者观点(1),并进一步强调不仅要明确预言和导出该预言的理论假设,还要明确预言的对立命题及导出该对立命题的理论假设 |

| (2)当不同的预言及其栖身的理论假设之间有逻辑矛盾时,若其中一个为真,则与其矛盾的必然为假 | 反对前者观点(2),主张不同的预言(即使是相互矛盾的预言)及其栖身的理论假设在不同的情境或视角下,可以同时为真 | |

| 经验检验 | (1)预言及其栖身的理论假设须要接受经验检验 | 同意前者观点(1),并进一步强调经验检验应该更系统,应充分考虑到可能的调节变量、中介变量和控制变量 |

| (2)经验检验最主要的目的是确证或者否证预言及其栖身的理论假设 | 反对前者观点(2),主张经验检验不仅仅是为了确证或者否证预言及其栖身的理论假设,更重要的是通过指出什么情境、视角下预言及其栖身的理论假设成立或不成立 | |

| 科学进步 | 历史的确证是科学进步的实际标志,否证仅仅是科学进步的潜在标志 | 同意前者观点,但是更突出强调,识别科学结论成立的条件是科学进步的标志 |

| 资料来源:根据McGuire(1983,1989,2006)、Popper(2002)和任定成(2011)整理。 | ||

(三)科学视角主义比逻辑主义更容易减少有问题的研究行为

根据O’Boyle等(2014),QRPs的最主要的动因是过度追求统计意义显著。追求统计意义显著的实质是追求理论假设得到确证,因为历史的确证是科学进步的实际标志。科学视角主义更加强调识别科学结论成立或不成立的条件是科学进步的标志,因此,它倡导科学研究不管是确证还是否证,明确在什么条件下得到确证或者否证更为重要,没有必要追求统计意义显著。

事实上,很多研究者只是在写研究报告而不是在实际进行研究时,才像逻辑主义者那样(魏屹东,2015)。在明确预言后,一个深谙研究发表规则的研究者开始寻找能够导出预言的理论假设。他一般并不正式地收集数据检验预言,而是先做一些思想实验,思考预言在什么样的经验情境中得以成立。在思想实验中他会抛弃一些不太可能得到确证结果的情境。当寻找到有希望的情境时,他会先做一些前研究工作(prestudies),对自变量和因变量及它们的测量指标做各种不同的操作,直到感到对正式收集数据有足够的把握时,他才会开始正式收集数据。如果根据数据分析的结果,预言没有发生,他一般不会马上认为预言及其理论假设有问题,而是首先考察为什么没有得到确证结果。会不会数据分析方法有问题?会不会有些构念的测量有问题?会不会样本有问题?是否有没考虑到的调节效应和中介效应?当然也可能会重新考虑最初的预言。经过这样一番探索和改变,如果得到确证结果,那么一篇正式的研究论文就成文了。当然论文里大多只会记录最终的、精心构造的成功历程,极少报告前面曲折的探索过程。

这是对管理研究较为切合实际的描述。科学视角主义认为,前面曲折探索的过程(如思想实验、前研究、不成功的最初实验等等)包含了重要的信息,研究者正是通过这个曲折的探索过程发现了最初预言及其理论假设的充分意义,即什么条件下,预言得以成立或不成立。科学视角主义倡导使用恰当的研究策略把前面曲折的探索过程系统地组织起来以揭示预言及其理论假设的充分意义(McGuire,1983)。

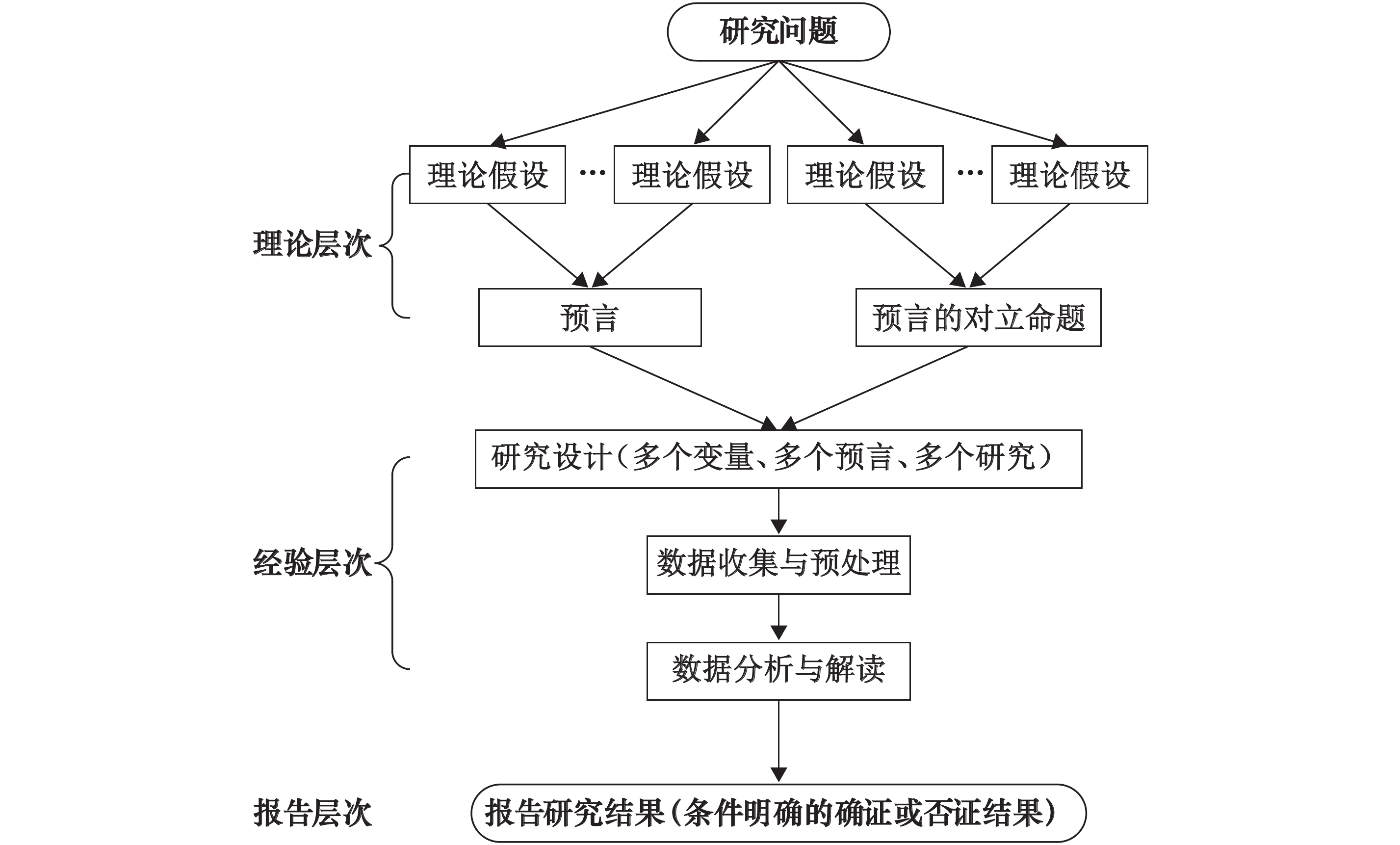

五、 科学视角主义在管理研究中的实施策略科学视角主义提倡使用恰当的研究策略把探索科学结论条件性的曲折过程系统地组织起来。从理论、经验和报告三个层次来探讨科学视角主义在管理研究实践中可能的实施策略(如图2所示),并附以相应的管理研究文献加以印证。

(一)理论层次

1. 通过文字游戏和构建预言的对立命题,拓展初始预言的意义

研究始于研究问题,但指引研究者开始做研究的问题常常和最终呈现在论文中的研究问题是不一样的,这里面存在一个学习和深化理解的过程。吸引研究者开始做研究的可能是一个他感兴趣的构念、想知道导致某种现象的原因、想知道某种现象能够导致的结果等等,但是大部分研究者在研究过程的某个时刻都会发现或者猜想一个松散的预言:两个构念之间具有的某种关系,称其“松散”是因为此时预言的构念通常没有精确的定义。

给定一个松散的预言,我们可以通过做一些文字游戏来拓展预言中构念的意义(McGuire,1989)。例如,研究者可以把一个构念的同义词、反义词尽可能多地罗列出来,然后逐个考察,判断是否有能替代原有构念的词语或者能够补充原有构念未尽之意的词语。再如,可以把一个构念包含的相关子构念一一罗列出来并分类,使它们呈现出一定的结构,以丰富原始构念。当然,更费时费力但也更严谨的做法是回顾所有重要的文献,一一记录文献对原始构念的定义。之所以提倡用文字游戏来拓展构念的意义是因为词语只能表征复杂现象的一部分,人们最初选择的词语可能没有全部表达其心中所想,通过文字游戏可以使预言中的构念更清晰、更准确。管理研究特别强调概念的清晰性和准确性(Podsakoff等,2016;Roy,2010;Yaniv,2011),因为与自然科学研究相比,自然科学研究的概念定义和操作程序比较标准,没有太多异议,而管理研究则需要用大量篇幅澄清概念纠纷。

通过构建预言的对立命题可以拓展预言的意义。预言的对立命题是指在同样的条件或视角下,如果预言成立,那么它就不能成立的命题。例如,“构念X提高构念Y”的最常见的对立命题就是“构念X降低构念Y”。如果预言与其对立命题同时成立,那么一定是二者成立的条件或视角不同。管理研究中最近热议的过犹不及效应(too-much-of-a-good-thing effect)说明了研究预言的对立命题的重要性(Busse等,2016;Pierce和Aguinis,2013)。过犹不及效应是指通常认为构念X与构念Y之间的正相关的线性关系,实际上并非如此,而是经过一定分界点之后变成了负相关关系。过犹不及效应在管理研究领域是大量存在的。根据科学视角主义,同时研究预言“在C1条件下X与Y有正相关关系”和“在C2条件下X与Y有负相关关系”,比仅仅研究预言“X与Y有正相关关系”更具优越性。

2. 通过对预言的多种解释及形式化揭示预言的条件性

大多数管理研究通常找到一个理论,或者多个理论的拼接,使它能够导出预言。本文把一个理论看作是若干相互联系的理论命题构成的集合。此时,预言有可能是某个理论A的部分命题按照演绎推理规则推导出来的;也可能是从理论A的部分命题、理论B的部分命题和理论C的部分命题,按照演绎推理规则推导出来的。我们统称能够推导出预言的命题集合为该预言的一个理论假设集或理论解释。

按照科学视角主义的观点,给定一个预言或该预言的对立命题,我们需要找到它的多种理论解释(McGuire,1989)。因为,对于一个事物的全面认识,我们需要的是多元视角,不同的视角可以结合起来,相互补充(朱彦明和汤伟松,2014)。在这一点上,科学视角主义与强推理方法(strong inference)(Jewett,2005;Platt,1964)的主张是一致的。强推理方法指出给定一个经验现象,应该想出尽可能多的理论解释,通过观察或实验拒绝解释力差的理论解释,最终保留解释力最强的理论解释。之所以应该想出尽可能多的理论解释是因为,当一个研究者对一个现象想出一个较为满意的解释的时候,舐犊之情便油然而生(Chamberlin,1965)。当他陷入对一个理论解释的偏爱之中时,就会对其他的合理的理论解释视而不见(McGuire,1983)。

经典的管理研究文献认为,新的想法是根据类比原则,从既有的不同概念框架(frame)或概念空间中,选择不同的元素,进行重新整合而产生的(Boxenbaum和Rouleau,2011;Cornelissen和Durand,2012;Cornelissen,2006;Oswick等,2011)。因此,能从多个不同视角看问题是概念整合的前提。相同的观点还体现在Young(2003)提出的两条创新原则上:(1)所有的创新完全是既有元素的重新组合;(2)对既有元素重新组合的能力则依赖于是否能看到表面上不相关的事物背后的联系,也就是能从多少个角度看问题的能力。

除了为预言寻找多种解释,科学视角主义还要求把每种解释形式化(Bruggeman和Vermeulen,2002)以便于探索预言因何种原因成立,在什么情境下成立,即与预言相关的中介变量、调节变量和控制变量。中介变量主要用于解释预言;调节变量和控制变量主要用于揭示预言成立的情境或者边界条件。把预言的每种解释都形式化后,例如都以三段论的标准形式表示。那么,很容易辨别出中介变量,因为它作为中项,出现在大前提和小前提中,但是不出现在作为结论的预言中。一个预言的各种解释不同之处主要在于它们的中介变量不同。形式化表达后,虽然调节变量和控制变量不如中介变量那么容易辨认,但是比没有进行形式化表达时要容易很多,因为通过辨别出中介变量,至少引入了两个预言,一个是自变量和中介变量之间的关系,另一个是中介变量和因变量之间的关系。任何一个影响这两个预言的调节变量或者控制变量都很可能是原来预言的调节变量或者控制变量。

管理研究一直都很重视中介变量,因为它常常代表着因果机制。对调节变量和控制变量的强调也在与日俱增,因为它们意味着一个理论或科学结论成立的情境或边界条件。近些年,情境因素得到高度关注(Davison和Martinsons,2016;Goldsby等,2013;Johns,2006;Rousseau和Fried,2001)。此外,调节变量的寻找方法(Gray和Cooper,2010)、控制变量的使用方法(Atinc等,2012;Becker,2005;Carlson和Wu,2012)也得到了较多的讨论。

(二)经验层次

1. 在研究设计时考虑多个变量、多个预言

理论层次的探索引入了更多的变量。我们仅仅以最简单的预言开始分析:X与Y有正相关关系。假设每个预言至少有两个理论解释,每个理论解释分别不重复地提供一个中介变量和一个调节变量,那么可以计算一下在数据收集时应该考虑多少个变量。“X与Y有正相关关系”有两个理论解释,那么这个预言就有两个中介变量和两个调节变量。同理,“X与Y有正相关关系”的对立命题“X与Y有负相关关系”也有两个中介变量和两个调节变量。再加上X和Y这两个变量,总共有十个变量之多,此时尚未考虑控制变量和研究者感兴趣的探索性变量。

理论层次的探索引入了更多的预言。同样以上面的例子分析,“X与Y有正相关关系”有两个理论解释,每一个理论解释引入一个新的中介变量和调节变量,那么该预言总共引入了六个预言(假设一个新的调节变量仅仅引入一个新的预言)。同理,“X与Y有正相关关系”的对立命题“X与Y有负相关关系”也会引入六个预言。再加上原有的两个预言,总共是十四个预言。

2. 形成一个系统的研究序列

经过理论层次的多角度的探索,需要纳入到研究设计中的变量个数和预言个数将变得十分庞大。若把它们都包含在一个研究中,这个研究将变得过于复杂而难以控制。此时,有选择、有步骤地进行多个相关的研究,形成一个研究序列是较为可行的选择(McGuire,1989)。例如,可以在第一个研究中包括初始预言,然后从初始预言的前两个理论解释引入的六个预言中选择违反直觉或者距离直觉较远的两个预言;对初始预言的对立命题也做类似处理。然后,可以以第一个研究中的初始预言为基础,在第二个研究中纳入初始预言的另外的理论解释所引入的预言,或者纳入初始预言的前两个理论引入的新预言(例如,理论解释指出有三个调节变量,第一个研究仅仅涉及第一个调节变量,可以把剩下的两个调节变量放到第二个研究中)。在进行变量选择的过程中,唯一性和数据的可获得性是重要参考标准。唯一性是要确保理论解释的可追溯性,例如,初始预言的三个理论解释都指出某个变量是调节变量,并且对初始预言的影响是一样的,但是三个理论分别给出了不同的理论解释。那么,如果把这个调节变量纳入到研究中,很难追溯由这个调节变量引入的预言的理论解释。数据的可获得性主要是指某个变量有没有已经建立的测量工具或者数据是否容易取得。

研究序列的思想与管理研究中的多样本研究(multi-study research)思想是一致的。许多管理研究者(Helfat,2007;Hochwarter等,2011)对管理研究中存在大量的单样本研究(single-study research)表示不满,认为单样本研究在一定程度上致使研究结果不易重复,因而不利于管理知识的积累。他们提倡多样本研究,因为研究理论和情境因素交互需要多样本(Hochwarter等,2011),多样本研究有助于揭示影响理论的丰富的情境因素(McKinley,2010)。

(三)报告层次

1. 明确结论的条件

科学视角主义最重要的思想在于强调科学结论的条件性,因此,在研究报告中明确科学结论的条件是其必然要求。根据吉尔(Giere,2006),科学结论的条件包括理论视角和经验视角,对应到图2中,理论视角包括要研究的问题、理论假设和预言;经验视角包括研究设计、数据收集与预处理、数据分析与解读。当然,得出科学结论的过程是一个逻辑严密的过程,不仅仅是简单罗列上述内容的问题。姜红丙等(2016)提出的ADEL模型表明,任何一个科学结论都是由假设和证据按逻辑推导而得到的。ADEL模型给出了如何把理论视角和经验视角的各部分内容以清晰而完整的方式明确表达出来的建议。

|

| 图 2 科学视角主义在管理研究中的实施策略 |

明确科学结论的条件与科学界一贯倡导并且最近突出强调的透明、公开、可重复(Campbell等,2014;Nosek等,2015)的要求是一致的。正如Hunt(1983)所言,“清晰而完整的分析能够最大化别人指出我们错误的几率。当一个作者的分析是不完整和模糊的时候,面对别人指出的错误,他经常以‘你误解了我的意思’开始为自己辩护”。明确表达科学结论成立的条件便于他人对科学结论做公正的评判,便于实务界判断在某个具体情境中能否使用科学结论,因此,能在一定程度上减少理论与实践的分裂(马庆国,2002)。

2. 预先登记研究计划

为了确保研究的透明性,预先登记研究计划是一个有效的方法(Nosek和Lakens,2014)。《Science》和《Nature》相继刊出文章提倡预先登记研究计划(Franco等,2014;Nosek等,2015)。在收集数据之前,先在一个公共的地方登记研究问题、理论假设、预言和具体的研究设计(包括如何收集数据、何时终止收集、如何分析数据等),这样防止研究者在看到数据之后变换了数据分析方法而不在论文中进行说明(Chambers,2015)。相应地,许多期刊推出了两阶段评审制度(two-stage review),不管最终结果的强弱,如果预先登记的研究计划通过了评审,那么原则上论文就能够发表(Banks等,2016;Nuzzo,2015)。

六、 研究结论与展望现行的管理研究中存在着大量的QRPs。本文在关于QRPs的前沿研究(Banks等,2016;O’BoyleJr等,2014;Leung,2011)的基础上,提出了四个研究问题:(1)从科学哲学的视角看,为什么管理学界强调理论和验证性研究?(2)从科学哲学的视角看,在验证性研究时为什么要追求统计意义显著?(3)为什么科学视角主义有助于减少QRPs?(4)根据科学视角主义,我们应该如何进行管理研究?

对于研究问题(1),本文认为强调理论的目的主要是为了更容易通过研究的逻辑检验;偏爱验证性研究是因为它们经历了经验检验,完成了一个完整的认识过程。对于研究问题(2),追求统计意义显著主要是为了说明我们的研究推进了科学知识,因为根据逻辑主义,科学进步的标志是历史的确证,而一个命题想要得到确证,就要统计意义显著。对于研究问题(3),追求统计意义显著的实质是追求理论假设得到确证,因为历史的确证是科学进步的实际标志。科学视角主义更加强调识别科学结论成立或不成立的条件是科学进步的标志,因此,它倡导科学研究不管是确证还是否证,明确在什么条件下得到确证或者否证更为重要,没有必要追求统计意义显著。对于研究问题(4),本文分别从理论层次、经验层次和报告层次提出了在管理研究中遵循科学视角主义指导的研究策略。

本研究的意义主要在于推进了我们对QRPs产生根源的理解,并尝试性地从科学视角主义的角度提出了减少QRPs的研究策略,以引起同仁们对QRPs的重视,起一个抛砖引玉的作用。需要说明的是:(1)由于研究视角的限制,有许多其他避免QRPs的措施并没有在本文中阐述。例如,如何全面报告统计检验的结果等;(2)要避免QRPs,单靠个人的努力是办不到的,需要我们学术界整体的合作,特别是需要改变我们的学术激励机制、期刊的论文评审规则等等。

本文的主要目的是在管理研究的工具箱中增加一个思想工具:科学视角主义。因为它对科学结论的条件性的强调,与科学界一贯倡导并且最近突出强调的透明、公开、可重复是高度一致的。本文并不否认管理研究工具箱中其他工具的有效性。在这一点上,本文十分赞同爱因斯坦的论述:“我对任何‘主义’并不感到惬意和熟悉。对我来说,情况仿佛总是,只要这样的主义在它的薄弱处使自己怀有对立的主义,它就是强有力的;但是,如果后者被扼杀,而只有它处于旷野,那么它的脚底下原来也是不稳固的”(李醒民,2002)。爱因斯坦从认识论与科学的相互关系角度对他的这种观点做了解释。他写道:

“寻求一个明确体系的认识论者,一旦他要力求贯彻这样的体系,他就会倾向于按照他的体系的意义来解释科学的思想内容,同时排斥那些不适合于他的体系的东西。然而,科学家对认识论体系的追求却没有可能走得那么远。他感激地接受认识论的概念分析;但是,经验事实给他规定的外部条件,不容许他在构造他的概念世界时过分拘泥于一种认识论体系。因而,从一个有体系的认识论者看来,他必定像一个肆无忌惮的机会主义者;就他力求描述一个独立于知觉作用以外的世界而论,他像一个实在论者;就他把概念和理论看成是人的精神的自由发明(不能从经验所给的东西中逻辑地推导出来)而论,他像一个唯心论者;就他认为他的概念和理论只有在它们对感觉经验之间的关系提供出逻辑表示的限度内才能站得住脚而论,他像一个实证论者;就他认为逻辑简单性是他的研究工作所不可缺少的一个有效工具而论,他甚至可以像一个柏拉图主义者或者毕达哥拉斯主义者”(爱因斯坦,1976)。

虽然本文主要论及的是管理研究领域,科学视角主义仍然适用于很多其他学科或研究领域,如社会学、教育学、人类学、政治学等。本文提出的研究策略可以根据研究领域的具体情况变通使用。由于学识与文章篇幅所限,有许多研究问题本文并未深入,有待进一步研究。(1)管理研究特别强调概念的清晰性和准确性,因为与自然科学研究相比,自然科学研究的概念定义和操作程序比较标准,没有太多异议,而管理研究则需要用大量篇幅澄清概念纠纷。那么如何澄清概念?如何系统地、清晰地定义概念?现有的研究并未提供太多的可操作的指导。(2)按照科学视角主义的观点,给定一个预言或该预言的对立命题,我们需要找到它的多种理论解释。那么我们如何才能找到多个理论解释?一般来说,找到一个不是很困难,如何系统地、有步骤地找到多个理论解释?据我所知,现有的研究仍然没有提供足够的可操作指导。(3)现行的、国际上通用的研究报告格式被称为“洋八股”。但是很多学者对“洋八股”产生质疑。从本文的分析来看,“洋八股”是研究人员精心构造的成功历程的报告,并没有反映真实的研究过程。如何设计既能反映真实研究过程又能略去琐碎细节的研究报告格式?这也是一个重要的研究问题。不管是“中八股”还是“洋八股”,一旦出现不利于科学进步的时候,都需要做出改进。

微信扫一扫二维码,可观看作者对本文的视频讲解:

| [1] | (德)爱因斯坦著, 许良英, 范岱年, 译. 爱因斯坦文集(第一卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 1976. |

| [2] | 蔡海锋. 科学视角主义透视研究述评[J]. 哲学动态, 2015(5): 80–87. |

| [3] | 姜红丙, 刘跃文, 孙永洪. 论证理论视角下的管理理论构建研究[J]. 管理学报, 2016(1): 7–17. |

| [4] | (英)卡尔•波普尔著, 傅季重, 纪树立, 周昌忠, 等译. 猜想与反驳[M]. 上海: 上海译文出版社, 2005. |

| [5] | 李醒民. 论哲人科学家哲学思想的多元张力特征[J]. 学术界, 2002(1): 171–184. |

| [6] | 刘大椿. 科学哲学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011. |

| [7] | 吕小康. Fisher与Neyman-Pearson的分歧与心理统计中的假设检验争议[J]. 心理科学, 2012(6): 1502–1506. |

| [8] | 马庆国. 中国管理科学研究面临的几个关键问题[J]. 管理世界, 2002(8): 105–115,140. |

| [9] | 彭玉生. “洋八股”与社会科学规范[J]. 社会学研究, 2010(2): 180–210. |

| [10] | 任定成. 科学理论的发展[J]. 科学技术哲学研究, 2011(4): 9–17. |

| [11] | 任定成. 科学理论的评价和检验[J]. 贵州社会科学, 2012(8): 4–12. |

| [12] | 魏屹东. 语境实在论: 一种新科学哲学范式[M]. 北京: 科学出版社, 2015. |

| [13] | 曾国屏, 高亮华, 刘立. 当代自然辩证法教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005. |

| [14] | 张大松. 科学确证的研究进路探微[J]. 江海学刊, 2009(6): 24–29. |

| [15] | 朱彦明, 汤伟松. 罗纳德·吉尔的科学视角主义[J]. 科学技术哲学研究, 2014(2): 20–24. |

| [16] | Aguinis H, Gottfredson R K, Joo H. Best-practice recommendations for defining, identifying, and handling outliers[J]. Organizational Research Methods, 2013, 16(2): 270–301. |

| [17] | Anonymous . The case of the hypothesis that never was; uncovering the deceptive use of post hoc hypotheses[J]. Journal of Management Inquiry, 2015, 24(2): 214–216. |

| [18] | Baker M. Statisticians issue warning over misuse ofp values [J]. Nature, 2016, 531(7593): 151. |

| [19] | Banks G C, O’Boyle JrE H, Pollack J M. Questions about questionable research practices in the field of management: A guest commentary[J]. Journal of Management, 2016, 42(1): 5–20. |

| [20] | Bernerth J B, Aguinis H. A critical review and best-practice recommendations for control variable usage[J]. Personnel Psychology, 2016, 69(1): 229–283. |

| [21] | Boxenbaum E, Rouleau L. New knowledge products as bricolage: Metaphors and scripts in organizational theory[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(2): 272–296. |

| [22] | Busse C, Mahlendorf M D, Bode C. The ABC for studying the too-much-of-a-good-thing effect:A competitive mediation framework linking antecedents, benefits, and costs[J]. Organizational Research Methods, 2016, 19(1): 131–153. |

| [23] | Chambers C D. Ten reasons why journals must review manuscripts before results are known[J]. Addiction, 2015, 110(1): 10–11. |

| [24] | Cornelissen J P, Durand R. More than just novelty: Conceptual blending and causality[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(1): 152–154. |

| [25] | Davison R M, Martinsons M G. Context is king! Considering particularism in research design and reporting[J]. Journal of Information Technology, 2016, 31(3): 241–249. |

| [26] | Franco A, Malhotra N, Simonovits G. Publication bias in the social sciences: Unlocking the file drawer[J]. Science, 2014, 345(6203): 1502–1505. |

| [27] | Goldsby T J, Michael Knemeyer A, Miller J W. Measurement and moderation: Finding the boundary conditions in logistics and supply chain research[J]. Journal of Business Logistics, 2013, 34(2): 109–116. |

| [28] | Hambrick D C. The field of management’s devotion to theory: Too much of a good thing?[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(6): 1346–1352. |

| [29] | John L K, Loewenstein G, Prelec D. Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling[J]. Psychological Science, 2012, 23(5): 524–532. |

| [30] | Kerr N L. Harking: Hypothesizing after the results are known[J]. Personality and Social Psychology Review, 1998, 2(3): 196–217. |

| [31] | Leek J T, Peng R D. Statistics:P values are just the tip of the iceberg [J]. Nature, 2015, 520(7549): 612. |

| [32] | Mazzola J J, Deuling J K. Forgetting what we learned as graduate students: Harking and selective outcome reporting in I-O journal articles[J]. Industrial and Organizational Psychology, 2013, 6(3): 279–284. |

| [33] | Nosek B A, Alter G, Banks G C. Promoting an open research culture: Author guidelines for journals could help to promote transparency, openness, and reproducibility[J]. Science, 2015, 348(6242): 1422–1425. |

| [34] | Nuzzo R. How scientists fool themselves-and how they can stop[J]. Nature, 2015, 526(7572): 182–185. |

| [35] | O’BoyleJr E H, Banks G C, Gonzalez-Mulé E. The chrysalis effect: How ugly initial results metamorphosize into beautiful articles[J]. Journal of Management, 2014, 43(2): 376–399. |

| [36] | Oswick C, Fleming P, Hanlon G. From borrowing to blending: Rethinking the processes of organizational theory building[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(2): 318–337. |

| [37] | Pierce J R, Aguinis H. The too-much-of-a-good-thing effect in management[J]. Journal of Management, 2013, 39(2): 313–338. |

| [38] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Podsakoff N P. Recommendations for creating better concept definitions in the organizational, behavioral, and social sciences[J]. Organizational Research Methods, 2016, 19(2): 159–203. |

| [39] | Schaubroeck J M. Pitfalls of appropriating prestigious theories to frame conceptual arguments[J]. Organizational Psychology Review, 2013, 3(1): 86–97. |

| [40] | Sijtsma K. Playing with data-or how to discourage questionable research practices and stimulate researchers to do things right[J]. Psychometrika, 2016, 81(1): 1–15. |

| [41] | Sparrowe R T, Mayer K J. Publishing in AMJ-part 4: Grounding hypotheses[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(6): 1098–1102. |

| [42] | Scientific representation: Paradoxes of perspective[M]. Oxford: Oxford University Press, 2008. |

| [43] | Wasserstein R L, Lazar N A. The ASA’s statement onp-values: Context, process, and purpose [J]. The American Statistician, 2016, 70(2): 129–133. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39