文章信息

| 外国经济与管理 2016年38卷第12期 |

- 孙金云, 李涛

- Sun Jinyun, Li Tao

- 创业生态圈研究:基于共演理论和组织生态理论的视角

- Entrepreneurial Eco-system Research: Based on Coevolution and Organizational Ecology Theories

- 外国经济与管理, 2016, 38(12): 32-45

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(12): 32-45.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-01-24

2016第38卷第12期

自2014年9月李克强总理在夏季达沃斯论坛上提出“大众创业,万众创新”的号召以来,自上至下形成了席卷全国的“双创”热潮。在各方力量的推动下,我国各地涌现出越来越多的创业者,创业型企业亦呈现井喷式增长。以北京中关村国家自主创新示范区为例,2013年新增创业企业6 000家,2014年增至9 000家。国家对创新创业的重视达到前所未有的新高度。然而,仅仅有了政府的鼓励和相关优惠政策就能够迅速推进创新和创业的发展吗?大学将创新创业课程列为必修课就能够迅速培养出一批创业者吗?创业活动可以在政府配套资金的扶持下快速孵化复制吗?创业企业发展所需要的环境、要素、机制是否具备?什么样的系统能够高效、优质地促进创业企业的发展?这一系列问题亟待厘清。

美国麻省理工学院(MIT)在培训和教学中率先提出了“创业生态圈”概念,并认为创业生态圈对于创业企业的成长和成功具有不容忽视的功能。那么,为了顺利推进我国的创新创业活动,如何构建适合中国国情的创业生态圈?怎样打造适宜和鼓励创业企业生存和发展的环境?如何进一步提升创业企业的发展空间?这些问题需要从一个更加系统的视角加以研究。为此,本文致力于探讨:一个完整的创业生态圈究竟有哪些构成要素?这些构成要素之间的共生机理是什么?以上机理又是如何促进了创业生态圈的总体绩效?以此试图打开创业生态圈的“黑箱”,并提出有针对性的创业生态圈构建、提升建议。

本文作者首先在国外多种相关学术期刊中进行了文献检索,发现创业生态圈的概念是由Isenberg在2011年正式提出,但是相关研究非常少。因此,本研究是一项探索性研究,试图在借鉴创业相关理论、共演理论和组织生态理论的基础上,对创业生态圈的要素构成、特性和共演机理进行理论梳理和辨析。

本研究可为国内创业生态圈的健康发展提供思路,同时也可启发国内学者针对创业生态圈进行更深入的研究。鉴于我国创业生态圈的发展和研究几乎尚未起步,本研究对于了解创业生态圈的特征及其机制具有重要意义。首先,对于政府等管理部门而言,了解国外创业生态圈的发展现状能够为其制定创业扶持政策提供借鉴。通过对比国内与国外创业生态圈发展的差距,能够了解当前我国创业生态圈的不足,为管理部门制定出更加符合我国国情的政策提供参考,以便促进创业活动进一步健康发展。其次,对于企业家而言,创业生态圈为创业企业提供了生存和发展的空间,了解目前国外创业生态圈研究发展的现状可以帮助创业企业在国内外寻找更好的创业环境与机会,对于促进企业家创业成功具有重要意义。再次,对于高校和学者而言,了解国外创业生态圈发展的现状,能够发现国内相关研究的不足。不仅为学术研究提供了更多的探索方向,也可为高校和科研机构扩展创业教育和培训、开发相关专业课程提供指引。

二、 创业生态圈的概念与特征国外学者对于创业的研究起步较早,对创业生态圈的研究也已经有所涉及。生态圈的概念源于生态学,指的是特定区域内的有机体与其生存环境构成的共同体,它们是相互作用的系统。Moore(1993)首次将生态圈的概念引入技术创新领域,并将创新生态圈定义为由一系列围绕共享的技术、知识、技能以及产品和服务的企业和其他实体组成的共同发展的松散耦合网络。生态圈概念的引入打破了传统资源基础观视角下企业研究的局限,扩展了企业的价值链,生态圈内的主体可以通过合作实现价值共创(Li和Garnsey,2014)。在更广泛的商业研究领域,商业生态圈的概念也被提出,Moore(1996)将商业生态圈定义为由一系列利益相关的组织构成的经济社区,它是一种有机的商业体。也有学者以某一个企业为出发点,将商业生态圈定义为由可能影响某个企业、它的客户以及供应商的组织、机构和个体构成的共同体(Teece,2007)。根据研究内容的不同,商业生态圈往往又被进一步细化,如以技术创新为目的的创新生态圈和以商业模式创新为代表的创业生态圈。

由于生态圈的概念已在商业研究中被广泛接受,因此在创业研究领域,国外学者往往直接使用商业生态圈的定义,很多学者并没有针对性地给出创业生态圈的概念。然而也有学者认为创业研究应该基于创业生态圈的范畴(Stam,2015)。Stam(2015)指出,创业生态圈与商业生态圈等概念都强调企业通过与外部环境的互动来实现价值共创,但创业生态圈与其他概念的核心区别在于,创业家是它的核心。创业生态圈的分析和研究应以创业家作为出发点,而不是其中的企业。创业生态圈的研究不只关注创业活动的结果,同时也注重创业家作为维持生态圈运转的核心作用。Stam(2015)将创业生态圈定义为一系列相互依存的主体,它们通过协作实现有效的创业活动。但这个概念并没有将企业家活动作为核心的要素。尽管企业在地域上的集聚和嵌入有助于创造一个良好的生态支持系统(Nelson,1993),但正是创业者通过共同参与创造市场、生态圈和企业集群来实施价值捕获战略(Pitelis和Teece,2010),在这样的情境中,企业、集群、市场和生态圈才会共同影响、共同演化(Pitelis,2012)。为此,我们结合国外学者对于商业生态圈的概念以及创业活动的特点,将创业生态圈定义为:以创业家创业活动为中心,围绕创业企业的孕育、设立、发展和成长过程,提供相互支持的人群、组织、机构等构成的以价值共创为目的的有机共同体。

这一概念在继承了传统生态圈特点的基础上,又强调了创业生态圈的核心内容。它包含了创业生态圈的核心、职能、组成、形式以及目标。首先,该概念明确了创业家创业活动是创业生态圈的核心内容,职能是帮助创业企业的孕育与成长,组成是相关人员、组织和机构,形式是相互支持的有机整合,目标是实现价值共创。

可见,创业生态圈是一个系统的有机体。而中国作为转型经济体,由于体量巨大、结构丰富、变化迅速,为共演理论提供了难得的发展空间(陆亚东,2015)。从共演的角度看,创业生态系统是一个松散耦合的组织网络体系。在这个结构下,不同力量的组织与其他系统内组织进行动态交互和双向共演。因此,完善的创业生态圈具有共生性、自洽性、进化性和溢出效应的特征。

(1)共生性。是指生态圈内的各个构成部分相互依存,缺一不可。分工和专业化是生态圈各个组成部分共生的基础。并且由于技术日益复杂,各类组织越来越专业化,这就使得生态圈的组成部分之间的相互依存关系更加紧密(Kapoor和Furr,2015)。生态圈内的组织要实现共生,就需要各组织间形成资源、技术、能力等方面的互补,成员组织只有将自身的资源、能力与生态圈进行匹配,才能融入整个创业生态系统,健康发展。

(2)自洽性。是指创业生态圈内的各个组成部分构成一个完整的商业生态闭环。生态圈内各个组织的交易可以在内部直接完成,一般不需要再寻找外部资源。并且由于生态圈内部各组织的互利共生性,它们的交易成本比与外部组织进行交易更低。这就使得生态圈在内部互补的同时,对外部资源和机会具有排斥性。

(3)进化性。即创业生态圈作为一个有机商业体,它会随着技术创新等环境的变化不断自我完善。然而这种完善的过程不是一蹴而就的。生态圈中的各个组织不能在同一时间完成升级改善,当某个企业或组织发起了某项创新,只有当与它相关的外部环境跟随它改变时,这种创新才能真正成功(Kapoor和Lee,2013)。因此,创业生态圈中往往存在某些技术或者政策的领导者,它们首先在生态圈体系内发起创新变革,进而引导生态圈的其他组成部分逐步跟随,最终完成生态圈的整体升级和强化。

(4)溢出效应。创业生态圈虽然是一个具有自洽性的系统,但它的效益和产出并不局限于创业生态圈内部。健康的创业生态圈可以不断孕育新的创业企业。从而增加就业,促进技术的商业化,塑造地区的创业文化,吸引更多的投资和人才,对于经济的增长与复苏具有重要的推动作用(Riddle等,2010)。同时,由于人才的流动性和知识的溢出效应,创业生态圈可以不断输出人才和知识,从而促进整体经济的创新发展。

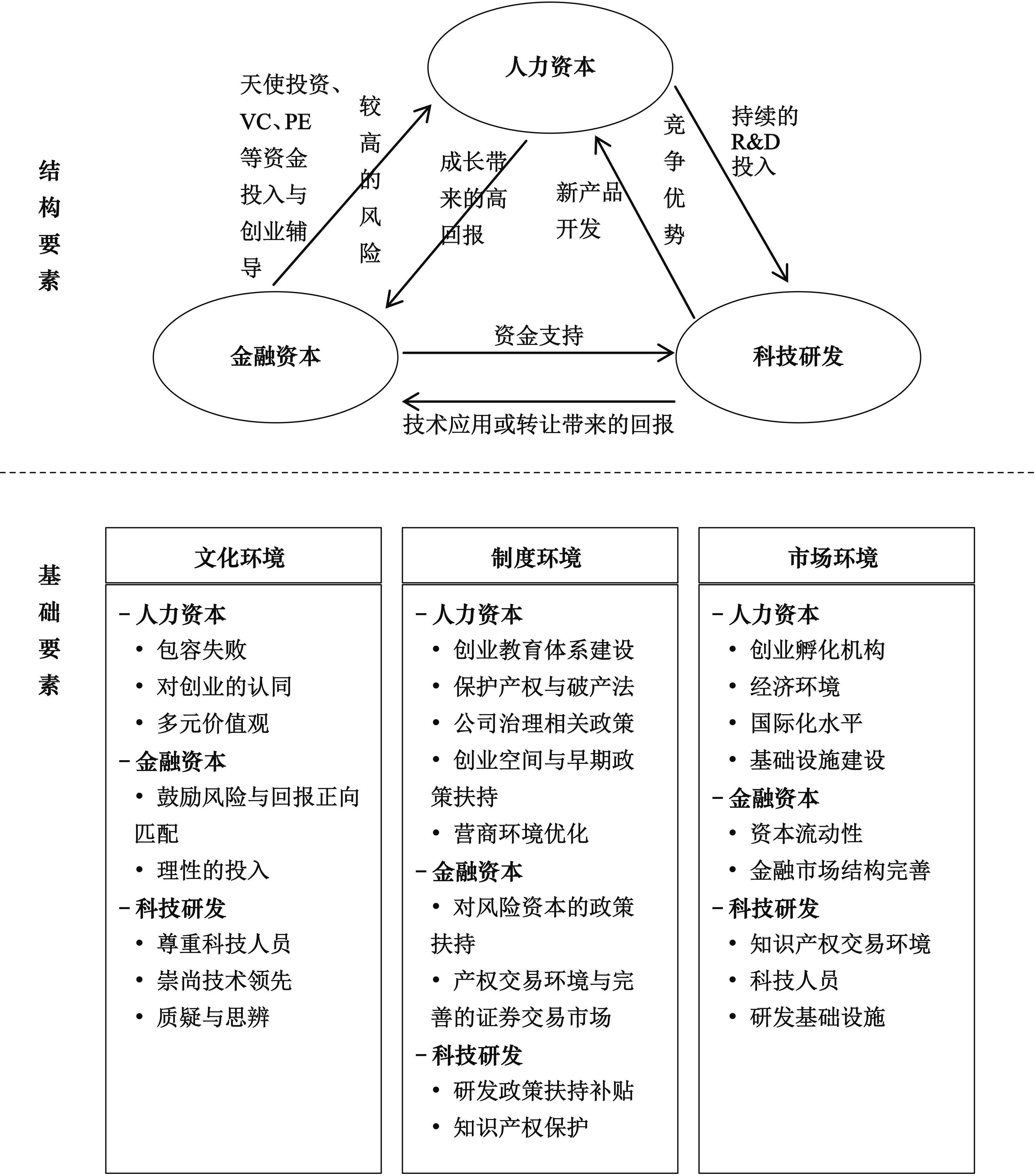

三、 创业生态圈的要素构成创业活动的有效开展需要一个有机的环境,即创业生态圈。Teece(2007)在研究商业生态圈时指出,生态圈有机体包括替代者、供应商、监管机构、行业标准制定机构、司法系统、教育和研究机构等。Isenberg(2011)指出,完整的创业生态圈包括文化环境、金融资本、政策、市场、人力资本以及支持系统六大部分。Feld(2012)通过案例研究,提出了包含七个构成要素的创业生态圈结构:市场、人力资本、金融资本、支持系统/导师、教育与培训、高校催化剂和文化环境。Stam(2015)根据创业生态圈构成要素的功能差异,将它们区分为创业生态圈的基础要素和结构要素。其中基础要素是形成创业生态圈的环境基础。而结构要素是创业生态圈得以运行和发展的力量。不同学者对创业生态圈要素的构成划分上略有差异,但内容大同小异。为了更直观系统地理解创业生态圈的要素,我们综合国外学者的划分标准(Ahmad和Hoffmann,2008;Kshetri,2014) ,将创业生态圈的组成划分为基础要素和结构要素两类(见图 1)。其中,基础要素包括文化环境、制度环境和市场环境;而结构要素则是生态圈的必要组成,包括人力资本、金融资本和科技研发。

|

| 图 1 创业生态圈的构成要素 |

创业文化氛围影响创业生态圈的形成和发展。一个地区是否具有创业文化是影响创业活动的重要因素,是创业生态圈得以形成的基础之一。Bruton等(2010)指出,不同的社会文化会影响当地的创业行为。因此,不同地区、不同社会所孕育的创新创业行为也存在差异(Turró等,2014)。从内涵上说,鼓励冒险、容忍失败、多元包容和鼓励创新对于创业生态圈的发展均有积极地促进作用。

Castaño-Martínez等(2015)对13个欧盟国家的创业企业研究发现,鼓励冒险的创业文化对创业活动有正向影响。Isenberg(2011)也指出,当社会规范能够容忍失败和风险,拥有鼓励创新、创造和探索,鼓励创造价值等文化氛围时,会对创业起到促进作用。黄亚生等(2015)在总结MIT创新创业成功因素的基础上指出,MIT特有的鼓励冒险和容忍失败的创新创业精神是其独有的,而其创业生态圈对这种独特文化的传承成就了其在经济发展中不可取代和模仿的地位。文化环境对于创业的影响还体现在创业动机、创业努力程度、对于外来移民的包容程度和社会对于创业者的态度以及对企业家社会地位的认可上。硅谷50%的创业者和70%的工程师来自其他国家或地区,有力支持了创业生态圈的发展(Kshetri,2014)。创业文化的差异对创业活动的影响已经被国外学者广泛认同和接受。鼓励创新的文化对创业生态圈的塑造有着重要影响。美国的博尔德在近年来成长为新的创业中心,其实并不是短期形成的,自1990年起,博尔德便已经拥有了很高的创业集中度,其所拥有的鼓励创新的创业文化有力地促进了博尔德创业中心的形成。

(二) 制度环境制度环境的完善程度影响创业生态圈的形成和发展。研究表明,制度环境中的政府支持、创业相关政策、经济自由度和知识产权保护力度与创业绩效之间存在着密切的关联(Chiles等,2007;Kshetri,2007;Gupta等,2012)。

政府的鼓励和支持在制度环境当中扮演了重要的角色。例如,韩国前总统金大中在任时积极鼓励创业,并为创业企业提供各类信息和营商咨询服务甚至财务方面的支持,帮助失业人群二次创业,取得了显著成效(Kim和Cho,2009)。这主要是由于政府在有利于创业行为的政策制定、政策执行方面的完善对于创业生态圈能够起到强大的支撑和保护作用。

政府和管理机构往往通过制定政策对创业活动和创业生态圈进行管理和扶持,因而创业政策也是创业生态圈不可或缺的重要因素。创业是经济增长和财富积累的重要动力,因此很多国家和地区都会对创业提供政策支持。创业公司在形成之初往往缺少各种资源,积累资源对于企业发展至关重要(Wright等,2006)。因此,为了帮助创业公司成长,政策制定者往往会提供资金、技术、知识支持等(Lockett和Wright,2005)。同时,政策能够通过影响经营环境来影响企业家对长远目标的判断,进而促进创业企业的长期发展(Wright等,2006)。研究表明,创业政策对于促进创业企业成立和聚集起着重要作用。Woolley和Rottner(2008)通过对美国的纳米科技刺激政策和经济支持政策的研究发现,这两种政策都会显著促进创业企业的成立,并能吸引相关产业的入驻发展。此外,Patzelt和Shepherd(2009)研究发现,经济刺激政策对于促进高校科研人员创业有着显著的效果。公司治理、投资者保护以及破产相关法规是否完善也是需要考虑的制度因素。例如,韩国的企业财团曾经爆出过财务欺诈和非法政治献金的丑闻。在过去的20年间,韩国前十大财团有7位主席被判处平均22年的监禁,尽管他们大部分不需要待在监狱里(Mundy和Junga,2013)。这样的事件直接导致境外投资者对这些企业估值的下降。害怕失败对于创业者带来的负面影响,在高收入国家表现得尤为明显(Ardagna和Lusardi,2008),而宽松的破产法能够缓解以上忧虑,尤其是在破产处置时对于公司资产和个人资产边界的清晰界定。在硅谷,破产后二次创业被视为值得赞赏的勇敢行为,而在许多亚洲国家则被视为羞耻(Nam,2013)。

在制度环境当中,经济自由度和知识产权保护也是两个比较重要的内容。经济自由度包括不同资本来源和不同国别的企业是否得到同样的对待,比如税收政策、法律条款等。而知识产权保护则包括对版权、专利、商标、工业设计和商业机密等的保护程度(Kshetri,2014)。然而,有些研究也对政府的创业政策的作用提出了质疑。Román等(2013)通过对欧洲振兴经济的创业政策研究发现,创业政策的作用并不明显。他们指出,这可能是由于欧洲不同国家的经济水平、劳动法等环境存在差异,因而使得创业政策的作用受到影响。

(三) 市场环境市场环境对于创业生态圈的促进主要体现在市场需求的大小、营商环境以及产业集聚配套水平。

市场需求是创业生态圈形成和发展的外部基础,也是创业生态圈各个活动主体兑现共创价值的基础。创业生态圈需要一个国内或者海外市场(Stam,2015),这个市场不仅只是消费者,也包括对创业家创业创意的支持者、将创意产品化的专家等(Isenberg,2011)。大量的创业家缺少创业的启动资金,因此评估企业家创意的投资人就成为他们的早期客户。创业生态圈的市场需求是一个系统性的需求概念,它开始于产品创意的推荐,经过研发与商品化,最终才转化为面向消费市场或企业市场的产品和服务。

所在区域的营商环境,例如基础设施、政府效率、居住环境、教育医疗配套、生活成本等对于创业活动的顺利开展十分重要。其中,基础设施包括通信设施、运输物流、电力能源等环境的配套以及创业区、企业孵化基地等。企业孵化器是创业生态圈基础设施的重要内容。所谓企业孵化器,是指帮助新创企业克服在成立初期面临的财务、人力以及社会资本等问题的机构。孵化器通过扶持新创企业的成立和发展,将研究和技术创新转化为产品或服务(Khorsheed等,2014)。孵化器能够使新创企业在一定时间内成长为有盈利能力的成功企业,并可以通过对创业项目的筛选,提高创业成功率(Aerts等,2007)。

此外,是否具备完善的产业集聚配套水平对于创业企业的发展也同样重要。大波士顿地区的创业企业集中在生物医药、智能机器人等领域,这和当地具备完善的产业配套有着密切的关系,企业发展中所需要的技术、设备、零配件都能够在当地获得。而硅谷主要集中在信息技术领域,以色列集中在安全软件、高科技农业、医疗技术、国防装备等领域也都与产业配套水平密不可分。

(四) 人力资本人力资本对于创业生态圈的贡献主要体现在创业教育课程体系、企业家网络、创业者能力和创业团队四个方面。

国外的创业教育起步较早。研究表明,创业教育对创业活动有着积极影响(Castaño-Martínez等,2015)。它能够增加学生的创业热情和创业可行性(Peterman和Kennedy,2003),在培养更多的创业家的过程中发挥着关键作用(Pittaway和Cope,2007)。但需要好的教学方法来激发学生的创新和创业热情(Griffiths等,2012)。创业教育对创业的积极作用在最近的一项元分析中得到了进一步支持,Martin等(2013)通过对42项独立研究进行元分析发现,创业教育和培训与创业相关的人力资本以及创业结果均存在显著正向关联。教育对创业促进作用的有效性也体现在国外蓬勃发展的高校创业课程建设中。Robinson和Haynes(1991)通过对美国高校创业课程的梳理发现,美国的创业教育已经逐步变成教育系统的重要内容。81.5%的受访学校开设了至少一门本科创业课程,而54.2%的学校开设了至少一门硕士研究生创业课程。他们指出,虽然美国的创业教育取得了一定成效,但是创业教育需要解决的问题不是继续增加其在高校的覆盖范围,而是提高它的教学质量。目前,众多美国知名院校均已形成了较为完善的课程体系。创业教育培养的结果是创业家及其网络。

在创业教育和创业实践结合的过程中,企业家网络扮演了十分重要的角色。创业生态圈内的企业家形成了生态圈内的信息流动网络,并促使生态圈内部的劳动力及资本形成有效的分布(Stam,2015)。除了担任兼职讲师、论坛嘉宾,他们还积极介入到学生创业的项目中担任导师甚至天使投资人。例如,在MIT的斯隆商学院和百森商学院,来自企业界的讲师数量都超过了研究序列的教授。这些企业家的丰富实战经验有效地提升了创业者的创业成功概率。

创业者是创业生态圈的核心,创业者不但要具备创业导向,同时更要有吃苦耐劳的坚韧精神。例如,韩国创业者每周平均工作时间比德国、荷兰等欧洲国家要高出50%(Economist,2011)。此外,创业者在创立企业的过程中,各种因素均要具备,但在变化日益迅速的时代,能够顺应数字经济浪潮并随之快速演化的企业将变得更加具有竞争力(Bill,2016)。创业者并不是孤立的,在创业家网络中往往存在一个或几个领导者,领导者在创业生态圈中起着方向性和角色榜样的作用。领导者对创业生态圈所在地往往有较高的归属和承诺,在构建健康的生态圈中至关重要。苹果手机形成了典型的领导者企业家网络。大量企业家围绕其产品开发周边产品以及系统软件,这种网络使得创业生态圈不断发展壮大。

在创业者周围是否具备经验丰富的创业团队人员基础也十分重要。不同行业的创业项目可能需要行业专才、IT人才、媒体公关等差异化的团队人选,而成熟的生态圈中往往流动着大量的重复创业者,他们为新创企业的团队组建提供了可能。

(五) 金融资本金融资本的可获得性影响创业生态圈的形成和发展,这主要包括天使投资人、风险资本和公开的资本市场三个不同阶段或类型。

创业者在创立之初往往缺少资金和其他资源,因此为创业提供必要资金的资本市场构成了创业生态圈的重要内容。天使投资人、风险投资和公开的资本市场在创业企业成长的不同阶段扮演着重要的作用。随着科技进步和社会的不断发展,企业家对创业资金的需求越来越多样化,新的融资手段亦层出不穷。

英国金融监管局(2014)指出,新技术的发展催生开发出新的创业融资手段,同时也促进了创业资本的流动。近年来,创业资本市场正不断浮现出新的融资手段,为企业家融资提供了多样化选择的同时,也降低了融资门槛。不论在发达国家还是发展中国家,很多企业家由于无法通过传统融资手段获得资金,他们越来越多地使用小额信贷、众筹、点对点信贷等融资手段获得创业资金(Bruton等,2015)。在《2015全球创业生态系统研究报告》中,硅谷聚集的金融资本相当于后续2~10名创业生态圈的资本总和,资本对于创业生态圈的重要性由此可见一斑。

(六) 科技研发科技研发水平影响创业生态圈的形成和发展,其内涵包括研发机构与投入、技术转化难易和产研协同度。

毋庸置疑,研发投入与技术传播对创业有着直接的促进作用(Ahmad和Hoffman,2008)。一个地区研发机构的数量与投入水平往往伴随着创业活动的兴盛。波士顿聚集的大量生物医药和机械电子类研发机构为上述两大行业的发展提供了持续的技术推动。除了机构投入以外,技术转化难易程度也对创业活动带来直接影响。以硅谷为例,许多信息技术能够迅速转化为商业应用,反过来推动了研发的更大规模发展。产研协同强调的是研究机构,尤其是大学所属的研究机构与企业之间能够保持密切的合作,将实验室的发现与技术应用无缝衔接。MIT的Media Lab就是一个非常好的例子,他们引进企业共同参与、资助相关基础研究的开发,在给予研究团队充分研究自主权的基础上,能够拥有优先投资进行商业开发的权利,产研高度协同,成为MIT创新创业方面的典范。

需要强调的是,我们并没有将大学作为一个必要的要素。尽管重要的创新创业地区都与一流的大学存在很强的相关性,但我们更加倾向于将高校作为制度环境中创业基础设施的提供方、创业教育的提供者和研发科技的提供方之一来看待。因此,优秀的大学对于创业生态圈至关重要,但却是多角度的。例如,Guzman和Stern(2015)在研究创业质量中发现,创业质量较高的企业存在明显的区域极化特征,而这些区域都以科研机构为中心,如斯坦福大学、加州伯克利大学等都在高质量创业区域中发挥着重要影响。高校在创业生态圈中发挥催化剂的作用。这体现在三个方面:一是提供创业支持机构,高校创业支持机构提供了从培育创新、产权保护、技术转化、扶持创业等全过程的支持。它们一方面促进了高校科研成果的市场化,另一方面促进了校企合作,降低了企业的研发成本。二是为创业生态圈提供各类专业人才。三是对于高校科研人员而言,高校能够为创业生态圈提供一系列相关支持和辅助功能,如创新实验室、创业指导中心等。国外的高校往往设有鼓励和孕育创新的实验室、研究中心等,这些机构拥有成熟的运营机制。它们为研究人员提供良好的办公场所,往往通过企业、会员或个人的资助获得运营经费,而资助方则有权分享研究成果和知识产权。这些机构通常提供完善的培训课程,使得科研人员能够更好地掌握创新和创业的必备知识和技能。此外,高校的创业支持机构能够协助保护创新发明的知识产权,做好专利的授权和使用,并协助新的发明专利找到市场,提供创业培训以及联络投资等。高校创业支持机构对促进高校科研成果的市场化起着至关重要的作用。对于企业而言,由于高校创业支持机构的作用,创业生态圈内的创业企业具有一系列优势。如他们能够使用学校的实验室、图书馆等资源,降低企业拓展业务的成本,同时还能够吸引其他研究机构的合作(Oliver和Liebeskind,1997)、促进知识共享(Cohen和Levinthal,1990),并能增强股东和潜在投资者的信心(Mian,1997)。同时,高校可以通过教育培训向创业生态圈提供丰富的人才资源。满足创业生态圈在发展中的人力资本需要。

虽然高校创业生态圈的创业企业能够从学术科研合作方获得各种有形和无形的资源,但关于高校附属创业企业的研究并没有定论(Bonardo等,2011)。有学者发现,与其他独立的公司相比,高校创业生态圈附属的企业虽然具有一系列资源和技术的优势,但它们的盈利能力却更低(Zhang,2009)。在公司上市方面,Zhang(2009)发现高校创业生态圈附属的企业上市的概率与其他企业之间没有区别。一些学者对这种情况给出了解释,他们指出,高校科研的成功不能保证会带来企业经营的成功(Bonardo等,2011),而这可能是由于高校背景的企业家缺少实践经验造成的(Zahra等,2007)。

除高校以外,民间科研机构以及政府下属和获得政府支持的研发机构之间形成的战略合作关系对于构建国家创新系统也至关重要(European Commission,2013)。

四、 创业生态圈的共演机制创业生态圈在基础和结构两个方面的六要素并不是孤立的,而是在发展成长过程中共同演化、相互作用,实现其共生、自洽、进化和溢出等效应。

在创业的复杂组织生态系统中,只有各种要素、要素间联结和联结驱动力同时存在,才能在该系统中形成“实时的有秩序创造”(spontaneous order creation)(Kauffman,1993) 。而在这种创造过程中,各种力量的介入是缺一不可的。这种新的非线性“秩序”或者内部适配机理正是基于“复杂”和“动态”的情境所产生(Mainzer,2007)。值得注意的是,这种自组织生态系统并不依赖于一只有形的手进行系统性的“指挥”或“操控”,而是遵从内部的机理演化而来。

Bak(1996) 在其《自然机理》(How Nature Works)中,对于自组织的形成有一个非常生动的沙堆比喻。为什么一堆没有任何粘合剂的沙子可以形成一座沙堆?是因为重力和不规则的形状所产生的摩擦力。在自组织系统的形成中,张力和联结效应扮演了同样的角色,并且这种效应随着体量的扩大呈现非线性的增加。在沙堆的坍塌过程中,同样可以发现,非线性、不可预测性和偶然事件带来的极端事件(蝴蝶效应)在物理学、生物学、社会学中都能够得到印证。因此,在创业生态圈的构建中,创业企业同样需要应对来自销售、员工队伍管理、竞争、客户需求演化、供应链和财务等各方面的张力。这种内在的张力和外在的与生态圈其他要素之间形成的有效联结成为创业生态圈是否稳定乃至增长的内在逻辑。

(一) 结构要素的共生与自洽在创业教育与创业者能力、金融资本和科技研发三个结构要素之间存在着相互的双向联结。金融资本中包括天使投资、PE、VC等对于创业企业的资金投入,加快了创业企业发展速度,并同时为创业企业提供各种外部资源和辅导,不但成为必要的外部联结,而且也降低了创业企业的内在张力。而创业企业的成长则为上述资本带来了尽管风险高但也可能收益高的回报。金融资本同样对科技研发存在双向的联结。一方面,为科技研发活动提供了资金;另一方面,科技研发成果的转让或应用同样为资本带来回报。在创业教育与创业者、科技研发之间的联结关系上,创业企业能够通过科技研发建立竞争优势,同时也更加有利于研发具备高进入壁垒的新产品开发,而创业企业的快速发展反过来又能够为研发带来持续的投入。通过上述双向联结,在三个结构要素之间形成了一个共生且自洽的系统。需要强调的是,在这个系统中,要素之间均存在或强或弱的联结,并且每个要素都具有多样性。Granovetter(1973) 将组织间关系划分为强、弱两种联结。强联结导致组织间相互趋同,而外向驱动的弱联结则促使组织学习接受新鲜的思想。对于生态圈这样自洽的组织体系而言,两种联结共同导致了最终组织个体的多样性。创造力通常产生于已有想法组合的基础上,并形成新的创意。如果多样化的组织不能够彼此联结互动,新颖性发生的概率就会大大下降。没有了联结、新颖性和创新,新的企业也就难以出现。当然,与相同的组织联结互动太频繁,就成了强联结,可以产生信任,提高效率,但不会带来新颖性;而降低与相同组织联结互动的频率、扩大联结面,则可以带来创新、新颖性以及创业企业。

(二) 基础要素推动下的进化与溢出尽管结构要素是共生且自洽的,但基础要素对创业生态圈的进化和溢出却起到了推动作用。文化环境对创业生态圈的进化和溢出具有推动作用。无论是硅谷的多元包容、波士顿的创新还是以色列的坚韧,其鲜明的文化差异都为创业研究提供了很好的样本。这样的文化环境对于结构要素的三个组成部分都起到了推动促进作用。在创业教育与创业者能力培养方面,能够对创业有足够的认同,包容失败、鼓励多元文化价值的创业环境的培养,对于创业者的成长十分重要。日本文化中对于失败的苛责被看作是导致日本缺乏创业文化的重要原因之一。同样,鼓励风险与回报的匹配、强调理性的风险资本组合投入,对于金融资本市场的健康发展也是有裨益的。在研发与科技方面,尊重科技和科研人员,崇尚技术领先以及质疑与思辨的文化也有助于科研水平的提升。在以色列文化中,从小就强调老师与学生之间的思辨教学,通过这样的过程,能够启发学生发现问题、思考问题从而培养学习能力,而不是简单地背诵记忆知识或信息。

制度环境对创业生态圈的进化和溢出具有推动作用。制度环境的改善能够对创业生态圈的发展起到强大的影响。自我国提出“双创”的口号以来,各种政策以及各级政府的重视,使得我国创业活动在不到两年的时间里达到了前所未有的活跃程度。在创业教育与创业者能力培养方面,在政府的支持和引导下,全国各地开始建立广覆盖的创业教育体系,创业师资培养、课程建设等,让数百万大学生能够接触到创业相关的理念和实践。保护知识产权和完善破产法,也让创业者能够更加勇于创新,大胆创业,解决了后顾之忧。此外,政府还可以积极建设公司治理相关法律法规,从制度层面让公司运转得更加健康。各级政府也可以直接通过资金扶持建立大量的众创空间以及早期创业补贴,进一步降低创业门槛。营商环境的优化为吸引外来创业者提供了土壤。制度环境对于金融资本同样有推动促进作用,如对风险资本的政策扶持、产权交易环境与完善的证券交易市场建设,为风险资本的退出打开了空间。制度环境对研发与科技的推动主要体现在研发相关的政策补贴扶持和知识产权保护的力度两个方面。

市场环境对创业生态圈的进化和溢出具有推动作用。中国当下创业热潮的快速发展离不开规模巨大的国内市场环境。日益增长的消费水平、国际化水平的提升以及完善的基础设施建设都为创业者的成长提供了良好的土壤。尤其是全国各地纷纷建立的各类孵化机构,为创业者提供了办公场所、启动资金、人员协调、早期培训以及人力资源管理、财务管理等各项服务,让创业者能够集中精力关注产品和推广。当然,资本的充分流动以及金融市场的完善也体现了市场环境对金融资本要素的重要支撑。在科技研发方面,知识产权是否能够交易,是否有大量的科技人员供应以及研发的基础设施是否能够通过市场的手段快速获取也都对研发科技的发展有重要影响。

综上,我们不难发现,文化、制度和市场三个基础要素对于创业教育与创业者能力、金融资本和科技研发三个结构要素都能够带来支持和推动。尤其是在良好的基础要素支持下,三个结构要素之间的共演和互动将会得到加强和加速,并促进生态圈的快速进化。生态圈的发展虽然是自洽的,但却不是封闭的。技术、人员、产品、市场等都会存在空间的扩展和外溢。公司发展需要市场的扩张,国别环境差异会促使创业企业加速全球本地化发展,同样一项技术可能找到不同的行业得以应用,早期成功的创业团队成员可能成为天使投资人进入其他领域或地域发展。在创业生态圈这个复杂的系统当中,自洽得以发展,外溢创造价值。

总之,一个完整健康的生态圈将体现出要素完备和联结有效的自组织特征,并呈现出共生、自洽、进化和溢出的演化特性。其中,基础要素与结构要素扮演的角色是不同的。Kshetri(2014)从制度因素和经济技术因素两个角度比较了拉脱维亚和韩国在创业生态圈发展中的差异。从制度因素层面,包括公司治理、腐败感知、经济自由度和规制质量等方面,拉脱维亚的表现要优于韩国,而从经济技术因素方面,如宽带的发展、居民储蓄率以及研发支出比例上,韩国要优于拉脱维亚。就整个创业活动的发展水平而言,韩国是超过拉脱维亚的。因此,在两维度六要素模型的创业生态系统中,基础要素是基础,而结构要素是关键。参见图 2。

|

| 图 2 创业生态圈要素与演化机理 |

随着国内创新创业环境的发展,对于创业生态圈的研究日益迫切。然而,创业生态圈的要素组成、内部运行机理以及演化过程依然是一个尚未打开的黑箱。本文从组织生态理论和共演理论的视角出发,梳理并提出了创业生态圈的六要素模型,即创业生态圈由基础要素(包括文化环境、制度环境和市场环境)和结构要素(包括人力资本、金融资本和研发科技)两个层面构成。在内涵上,文化环境包括鼓励冒险、容忍失败、多元包容和鼓励创新。制度环境中的政府支持、创业相关政策、经济自由度和知识产权保护力度与创业绩效之间存在密切的关联。市场环境对于创业生态圈的促进主要体现在市场需求的大小、营商环境以及产业集聚配套水平。人力资本对于创业生态圈的贡献主要体现在创业教育课程体系、企业家网络、创业者能力和创业团队四个方面。金融资本的可获得性影响创业生态圈的形成和发展,主要包括天使投资人、风险资本和公开的资本市场三个不同阶段。科技研发水平的内涵包括研发机构与投入、技术转化难易度和产研协同度。

以上六个要素共同构成的创业生态圈,是一个有机共演的组织生态系统,具有共生、自洽、进化和溢出效应。本文在文献回顾的基础上,发展了一个创业生态圈要素与演化机理的理论模型,剖析了作为一个复杂的组织生态系统的创业生态圈的内部机理。探讨了创业生态圈的发展演化。

然而,这仅仅是对创业生态圈这一研究领域所做的初步探讨。除了我们在本研究中提到的定义、组成要素、内涵、演化机理以外,创业生态圈的研究还有大量值得探索、论证的方向和空间。未来的研究可从以下几个角度开展:

首先,尽管我们提出了创业生态圈的演化机理,但在创业生态圈的发展过程中,是一个循序渐进的过程,还是可以通过某些要素的迅速提升从而提升整个生态圈的发展水平?或者说,是否存在一个统一的或差异化的创业生态圈演化发展路径?对于这个问题的回答不但有助于厘清政府在创业生态圈构建中的角色和行为边界,更有助于回答优秀的创业生态圈是否具备可复制性等问题。

其次,基于共演理论视角,创业生态圈如何平衡好控制与信任、短期与长期、先进入企业与后进入企业、开放与封闭、合同契约与社会契约、主导型企业与跟随型企业、风险分担和利益共享等,都是值得探讨的问题(陆亚东,2015)。除此之外,在创业生态圈的发展过程中,是否存在一些要素配置失当或负向演化的可能?

再次,创业生态圈的发展与产业集聚之间存在何种互动关系?在我国许多地方,都存在政策指导下的重点建设行业或短期集中的投资热潮,这样的集聚状态是带来更多的产业协同,还是有可能打破生态圈本身的多样性,从而导致创新性降低和投资损失?

最后,作为一个复杂的动态系统,创业生态圈往往具备共演和非线性的特征。需要关注的是,制度环境和金融资本是有可能在人为的政策引导下发生迅速变化的。这样的变化是推动生态圈正向发展的引擎,还是带来不可预测的“蝴蝶效应”的来源?单一要素的凸显是否带来一些负面作用?如快速推出大量的创业政策对创业活动带来的是促进作用还是仅仅滋生了短期寻租的机会?近两年来,在“互联网思维”、创新创业的宽松优惠政策及行业监管下出现的P2P泡沫和“跑路潮”即是源于以上机理。仅在e租宝、泛亚、金鹿和中晋系四家倒闭理财平台中,涉及金额就高达1400亿元,而“跑路”的P2P平台迄今已经超过1 000家。这样的现象显然不是一个良性发展的创业生态圈所应具备的。

健康完善的创业生态圈能够汇集人才,有利于鼓励创新创业,激发市场的创新和发展热情,成为我国在经济转型期的重要发展引擎。本研究对于推进我国创新创业政策的完善和落实具有重要的意义,同时,也为学界、业界和管理部门深入理解创业生态圈的作用和发展提供了参考。创业生态圈的建立和完善不仅需要政府和企业家的努力,更需要相关各方的共同合作,对于创业生态圈的研究,本文仅仅是打开了一个机会的窗口,还有大量的研究空间需要学者的关注和拓展,以期为我国创业生态圈的健康发展提供理论支持。

| [1] | 黄亚生, 张世伟, 余典范, 等. MIT创新课:麻省理工模式对中国创新创业的启迪[M]. 北京: 中信出版社, 2015 : 130 -164. |

| [2] | 陆亚东. 中国管理学理论研究的窘境与未来[J].外国经济与管理,2015,37(3) : 3–15. |

| [3] | Aerts K, Matthyssens P, Vandenbempt K. Critical role and screening practices of European business incubators[J].Technovation,2007,27(5) : 254–267. |

| [4] | Bill M. Complexity ingredients required for entrepreneurial success[J] .Entrepreneurship Research Journal,2016,6(1) : 53–73. |

| [5] | Bonardo D, Paleari S, Vismara S. Valuing university-based firms:The effects of academic affiliation on IPO performance[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2011,35(4) : 755–776. |

| [6] | Bruton G D, Ahlstrom D, Li H L. Institutional theory and entrepreneurship:Where are we now and where do we need to move in the future?[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2010,34(3) : 421–440. |

| [7] | Bruton G, Khavul S, Siegel D, et al. New financial alternatives in seeding entrepreneurship:Microfinance, crowdfunding, and Peer-to-Peer innovations[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2015,39(1) : 9–26. |

| [8] | Chiles T H, Bluedorn A C, Gupta V K. Beyond creative destruction and entrepreneurial discovery:A radical Austrian approach to entrepreneurship[J].Organization Studies,2007,28(4) : 467–493. |

| [9] | Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1) : 128–152. |

| [10] | Feld B. Startup communities:Building an entrepreneurial ecosystem in your city[M]. New York: John Wiley & Sons, 2012 . |

| [11] | Granovetter M S. The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6) : 1360–1380. |

| [12] | Guzman J, Stern S. Where is silicon valley?[J].Science,2015,347(6222) : 606–609. |

| [13] | Kapoor R, Furr N R. Complementarities and competition:Unpacking the drivers of entrants' technology choices in the solar photovoltaic industry[J].Strategic Management Journal,2015,36(3) : 416–436. |

| [14] | Kapoor R, Lee J M. Coordinating and competing in ecosystems:How organizational forms shape new technology investments[J].Strategic Management Journal,2013,34(3) : 274–296. |

| [15] | Kauffman S A. The origins of order[M]. New York: Oxford University Press, 1993 . |

| [16] | Kshetri N. Institutional changes affecting entrepreneurship in China[J].Journal of Developmental Entrepreneurship,2007,12(4) : 415–432. |

| [17] | Kshetri N. Developing successful entrepreneurial ecosystems:Lessons from a comparison of an Asian tiger and a Baltic tiger[J].Baltic Journal of Management,2014,9(3) : 330–356. |

| [18] | Li J F, Garnsey E. Policy-driven ecosystem for new vaccine development[J].Technovation,2014,34(12) : 762–772. |

| [19] | Lockett A, Wright M. Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies[J].Research Policy,2005,34(7) : 1043–1057. |

| [20] | Martin B C, McNally J J, Kay M J. Examining the formation of human capital in entrepreneurship:A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes[J].Journal of Business Venturing,2013,28(2) : 211–224. |

| [21] | Mian S A. Assessing and managing the university technology business incubator:An integrative framework[J].Journal of Business Venturing,1997,12(4) : 251–285. |

| [22] | Moore J F. Predators and prey:Anew ecology of competition[J].Harvard Business Review,1993,71(3) : 75–86. |

| [23] | Moore J F. The death of competition:Leadership & strategy in the age of business ecosystems[M]. New York: Harper Business, 1996 . |

| [24] | Oliver A L, Liebeskind J P. Three levels of networking for sourcing intellectual capital in biotechnology:Implications for studying interorganizationalnetworks[J].International Studies of Management & Organization,1997,27(4) : 76–103. |

| [25] | Patzelt H, Shepherd D A. Strategic entrepreneurship at universities:Academic entrepreneurs' assessment of policy programs[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1) : 319–340. |

| [26] | Peterman N E, Kennedy J. Enterprise education:Influencing students' perceptions of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2003,28(2) : 129–144. |

| [27] | Pitelis C. Clusters, entrepreneurial ecosystem co-creation, and appropriability:A conceptual framework[J].Industrial and Corporate Change,2012,21(6) : 1359–1388. |

| [28] | Riddle L, Hrivnak G A, Nielsen T M. Transnational diaspora entrepreneurship in emerging markets:Bridging institutional divides[J].Journal of International Management,2010,16(4) : 398–411. |

| [29] | Robinson P B, Haynes M T. Entrepreneurship education in America's major universities[J].Entrepreneurship:Theory and Practice,1991,15(3) : 41–52. |

| [30] | Stam E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy:A sympathetic critique[J].European Planning Studies,2015,23(9) : 1759–1769. |

| [31] | Teece D J. Explicating dynamic capabilities:The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J].Strategic Management Journal,2007,28(13) : 1319–1350. |

| [32] | Woolley J L, Rottner R M. Innovation policy and nanotechnology entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2008,32(5) : 791–811. |

| [33] | Wright M, Lockett A, Clarysse B, et al. University spin-out companies and venture capital[J].Research Policy,2006,35(4) : 481–501. |

| [34] | Zahra S A, Van de Velde E, Larrañeta B. Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs[J].Industrial and Corporate Change,2007,16(4) : 569–608. |

| [35] | Zhang J F. The performance of university spin-offs:An exploratory analysis using venture capital data[J].The Journal of Technology Transfer,2009,34(3) : 255–285. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38

,

,