文章信息

| 外国经济与管理 2016年38卷第11期 |

- 陈雪颂, 陈劲

- Chen Xuesong, Chen Jin

- 设计驱动型创新理论最新进展评述

- A Review of Latest Development of Design-driven Innovation Theory

- 外国经济与管理, 2016, 38(11): 45-57

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(11): 45-57.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-04-26

2016第38卷第11期

2.清华大学 经济管理学院,北京 100084;

3.清华大学 技术创新研究中心,北京 100084

2.School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3.Research Center for Technology Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084, China

从20世纪80年代开始,设计创新的重要性日益显现,“设计思维”受到企业家追捧,设计被普遍承认是一种重要的创新过程。但直到2000年左右,理论界连“什么(what)是设计创新”这一问题都缺乏令人满意的界定,实践和理论之间的巨大差距要求新研究范式的产生(Dorst,2008)。

针对以上问题,Utterback等(2006)和Verganti等(2003,2006,2008,2009)在技术创新理论框架下,提出了设计驱动型创新(design-driven innovation)理论,并获得了较大反响。该理论扩展了创新动力模型,提出在“技术”和“市场”以外,还存在“意义(meaning)”这一推动技术创新的关键知识。这样就成功融合了设计研究和技术创新两方面理论,明确了设计在技术创新中的地位与作用,增强了技术创新理论对社会文化创新的解释能力。

陈雪颂和陈劲(2010)率先向国内介绍该理论,此后陆续有国内学者围绕这一主题展开研究。相关文献和理论基础主要建立在2009年及以前的研究上。在该阶段,设计驱动型创新的主体框架已初步建立,但仍存在一些不足,主要包括:(1)市场和意义创新的概念区分不够清晰,较易混淆;(2)具体的创新过程未被详细描述;(3)技术和意义创新两者互动关系的研究深度不够;(4)对设计创新网络缺乏定量的和实证的研究,在网络治理理论方面出现空白。

近年来的国外研究较好地解决了以上问题,产生了一系列新成果。本文从符号学和演化视角入手,介绍意义创新概念的新发展,厘清其和市场创新的差异;并围绕突破性意义创新的战略、组织、过程和网络管理进行评述;最后重点对“技术顿悟”的思想进行分析,揭示设计思维的本质以及技术/意义创新互动的规律。以上概念、组织、战略、过程、网络等方面的研究成果能基本体现设计驱动型理论整体框架的最新发展水平,有助于国内学者更好地掌握这一重要思想的发展脉络,了解未来研究重点。相关理论研究成果是中国企业提升设计创新水平的重要思想和方法论工具;尤其有助于“互联网+”下的产品和服务创新。

二、 整体理论框架发展概述本节综合现有研究,并比照技术创新理论,归纳出设计驱动型创新的11个主要研究主题(见表 1)。这些主题相互渗透补充,构成了一个较为完整的理论研究框架,推动了技术创新理论的整体进步。

| 研究方向 | 设计驱动型创新研究主题 | 对应的技术创新研究主题 | 最新研究进展(2009年及之后) | 主要文献来源 |

| 1.创新动力 | 意义驱动 | 技术推动 | 引入符号学和演化视角,趋于完善 | Lotman等(1985);Vegantai(2003,2006,2009,2014);Norman和Verganti(2014);Langrish等(2014) |

| 2.战略过程 | 意义创新过程 | 技术创新过程 | 理论体系已建立 | 俞湘珍(2011);Verganti和Öberg(2013);Öberg和Verganti(2014);Verganti(2016) |

| 3.创新协同 | 技术与意义协同 | 技术与市场协同 | “技术顿悟”理论系统成形 | Buganza等(2015);Dell’Era等(2016);Norman和Verganti(2014);Verganti(2011) |

| 4.创新动态模型 | 主导意义 | 主导设计 | 意义创新扩散的动态机制 | Dell’era和Verganti(2011) |

| 5.组织理论 | 设计密集型企业组织 | 技术密集型企业组织 | 有一定推进 | 俞湘珍(2011);Abecassis-Moedas (2012);Dell’era和Verganti(2009);Lyytinen等(2016) |

| 6.知识管理 | 批判能力 | 吸收能力 | 概念界定和定性研究 | Jepsen等(2014);Verganti和Öberg(2013);Öberg和Verganti(2014);Verganti(2016);Pavel和Berg(2015) |

| 7.关键人物 | 解释者 | 看门人 | 强调了解释者的批判性 | |

| 8.颠覆性创新 | 意义驱动的商业模式创新 | 颠覆性技术创新 | 初步定性研究 | Battistella等(2012);Pironti等(2015);Verganti(2016) |

| 9.创新系统 | 社会文化创新系统 | 技术创新系统 | 无 | 陈劲和陈雪颂(2010);卢启程等(2015);Dell’Era等(2008);Lyytinen等(2016);Verganti和Öberg(2013);Öberg和Verganti(2014);Verganti(2009,2016) |

| 10.开放式创新 | 开放式设计 | 开放式创新 | 有一定涉及 | |

| 11.创新网络 | 设计创新网络 | 技术创新网络 | 引入定量方法,对新特性展开研究 | |

| 资料来源:本文归纳。 | ||||

创新动力研究主要关注什么(what)是“意义”以及“意义”在创新中的作用(why),是其他所有研究的基础。早期研究中,将“意义”界定为“消费者购买某样产品的特定理由”(Verganti,2003,2006),是较为模糊的。最新研究则通过引入符号学和演化视角,明晰了“意义”和“意义创新”的概念,使整个理论基础趋于完善,详见本文第三部分。在“意义创新”基本概念确立的前提下,应如何(how)推动此类创新自然就成为了研究中的重点,由此产生了几个彼此相互联系的研究方向。首先是企业对意义创新战略过程的管理研究,近年来取得了较大进展,理论体系已建立,对企业具体实施设计驱动式创新战略有实际的指导意义,详见本文第四部分。其次是技术创新与意义创新的协同问题,主要关系到技术密集型企业如何引入设计战略提升创新效率。技术创新和意义创新协同后产生的结果被称为“技术顿悟”,近年来相关理论体系逐步成熟,尤其在如何挖掘新技术或现有技术的潜在“意义”方面提出了新的理论和方法,详见本文第五部分。以上研究都主要从企业战略视角展开,也是目前主流的研究方向,将在后文中分别进行重点阐述。

主导意义(dominant meaning)则是借鉴主导设计(dominant design)理论提出的一种产业创新理论,主要考察产业中占据主导地位的意义创新是如何形成的。相关概念较早就被提出,但近年来Dell’era和Verganti(2011)才对产品意义扩散中的关键因素和动力机制进行了研究。结论显示,企业的声誉和扩散速度、广度无关;企业的开放性和扩散速度、广度正相关;技术发展的混乱(Ferment)程度与扩散速度、广度负相关;外部协作程度与聚焦能力则与扩散速度、广度正相关。当然,这距离建立一个成熟的创新动态模型还有较大距离,未来的研究方向在本文结尾处有进一步讨论。

意义创新必然需要相应的组织支撑。Dell’era和Verganti(2009)对设计密集型部门的内部和外部组织特性进行了分类,见表 2。以上思想被进一步发展,形成了设计密集型企业的合作战略,即知识的多元化是意义创新的关键,而多元化的关键在于对外部合作者的合理选择。

| 创新战略 | 创意型 | 混合型 | 技术型 |

| 内部组织 | 基于社会文化和设计能力 | 基于多学科交叉 | 基于技术和市场能力 |

| 内部联系 | 非正式、紧密的 | 非正式、紧密的 | 计划性和周期性 |

| 外部组织 | •较少和公司其他部门沟通•注重和外部的文化创意领域行动者的联系•高度的自主性 | •外部网络和公司部门间的接口•向外部多种类的行动者渗透•中度的自主性 | •经常与公司其他部门沟通•保持和高校与研究机构的联系•低度的自主性 |

| 资料来源:Dell’era和Verganti(2009)。 | |||

近年来相关组织理论有一定推进,但并未取得显著突破。典型如Abecassis-Moedas等(2012)通过多案例分析,归纳了不同类型的设计企业所需要的核心能力,指出明星形企业的核心能力是基于个人的;创意型企业的核心能力是基于设计流程管理的;而全球性企业的核心能力则是基于全球多元性机构紧密合作的。俞湘珍(2011)则提出设计密集型企业需要具备社会文化和技术的双重学习能力,而学习过程就是意义创新中的核心过程。Lyytinen等(2016)以电子行业为研究对象,从集中/分布、同质/异质两个维度出发,提出设计密集型企业存在项目式、宗族式、联邦式、无政府主义式四种组织结构,依次对意义创新的支撑能力日益增强。

从以上研究又可引申出设计驱动式创新中的知识管理及其关键人物研究。近年来的研究指出,管理与“意义”相关的知识有两个关键的步骤,第一步是搜索发现企业外部网络中的关键社会文化知识,第二步是对相关知识进行批判性吸收。以上职责分别由解释者和批判者来承担,因此在外部网络中找到这两种关键人物成为了创新成功的关键(Verganti,2016)。具体请参见本文第四部分。而借助以上批判性吸收的特点,又产生了由意义驱动的颠覆性的商业模式创新,即将社会文化意义创新、商业意义、用户和利益相关者意义三者相结合的创新(Battistella等,2012)。Pironti等(2015)等亦以Lago公司案例说明,设计驱动创新可以针对企业的商业模式。现有商业模式创新的研究较多,而从意义视角出发则不失为一个独特的视角。

创新系统、创新网络、开放式创新则是三个相互联系的研究方向。Verganti(2009)提出了设计话语(design discourse)概念,指的是“多元社会中多种规则多种表达方式共存”的创新系统。进一步研究表明,可用网络来表征这一创新系统。早期研究中,设计创新网络被视为一种语言(linguistic)网络,即由内部行动者(管理者、设计师、产品开发者)和外部行动者(各类社会文化研究者、技术研究者、顾客)构成,以书籍、杂志、影视、音乐为载体、以企业、工业场所、博物馆、展览会、展会、事件、剧院为场所形成的一个复杂网络(Dell'Era等,2008)。以上研究揭示了设计创新网络的第一个特点,即网络结构的多元化、异质性和层次性。近年来的研究则围绕第二个特点展开,即设计创新网络中基于批判的知识转化方式。设计创新者面临的往往是网络中过多甚至彼此矛盾的符号、概念和创意(显然这是和设计创新网络的第一个特点有关),这就是所谓的设计混乱(Design Mess)。为解决这一问题,Pavel和Berg(2015)提出所有与意义相关的知识在转化前都需要经过重新解释,而重新解释的本质就是批判(Verganti和Öberg,2013;Jepsen等,2014;Öberg和Verganti,2014;Verganti,2016)。陈劲和陈雪颂(2010)提出设计驱动型创新的本质是开放社会文化环境下的创新,可以很好地和开放式创新理论结合。卢启程等(2015)从协同网络视角出发,讨论了设计驱动型创新的形成机理。Verganti(2016)提出开放式创新是尽量多的从外部获得创意,是解决方案导向;而设计驱动型创新则正好与其互补,是借助外部的解释者来对创意进行批判,是问题导向。该领域应是未来的研究热点之一。

总体来说,创新动力、战略过程、创新互动三方面的理论进展较为突出,将在本文三、四、五部分进行详细介绍。其他创新网络、知识管理、关键人物等也是非常重要的研究主题,但主要体现为与以上三个主题的交叉研究,因此将在相关章节中进行相应介绍。

三、 意义创新及其演化隐喻设计驱动型创新的本质是“意义的创新”(Verganti,2003,2008,2009)。“意义”这一核心概念来源于欧美较为普及的符号学理论,因此在国外研究中一般不做专门的解释。但国内技术创新领域的学者往往对符号学了解较少,很难理解“意义”和“市场”之间的差别,因为两者都和消费者体验和购买行为有关。这也成为国内理解和使用该理论的一个主要障碍。

符号学十分复杂,这里只简单介绍符号、意义、解释三者之间的关系以及新符号(意义)产生的过程。人类认识世界总是依靠各种各样的符号,当人类要去认识一个新事物(符号)时,本质就是通过旧的符号系统去解释这个新符号的过程。一旦解释达成,则该新符号就具备了意义。因此“意义”就是指一个符号可以被另外的符号解释的潜力(赵毅衡,2011)。Lotman等(1985)受苏联“生物域”理论的影响,提出了“符号域”的概念。即任何符号都不是单独存在的,而必须依附于一个多种层次和类型符号共存的域中,而符号域中符号之间碰撞(相互批判)的结果就是产生了新的符号(意义)。以上是目前符号学各学派所普遍接受的一种新符号产生的思想,其核心在于生物进化隐喻和创造性批判观念。这也对设计驱动型创新理论的发展产生了重大影响,后文将结合具体研究成果进行分析。

从创新的认知逻辑来说,意义必然先于对应实物(产品、服务、模式等)而被创造。也就是说,第一创新者在创造实物前必先创造实物的符号;第二是创新者必须用已知的概念符号去解释这个新符号,也即它是什么(what)有什么用(why)。所谓“设计驱动型创新”就是创新中的意义创造,又被称为“意义创新”。本文中两者为同义词,前者强调设计行为在创新中的关键作用,后者则强调意义、技术、市场三者在创新的对应关系。

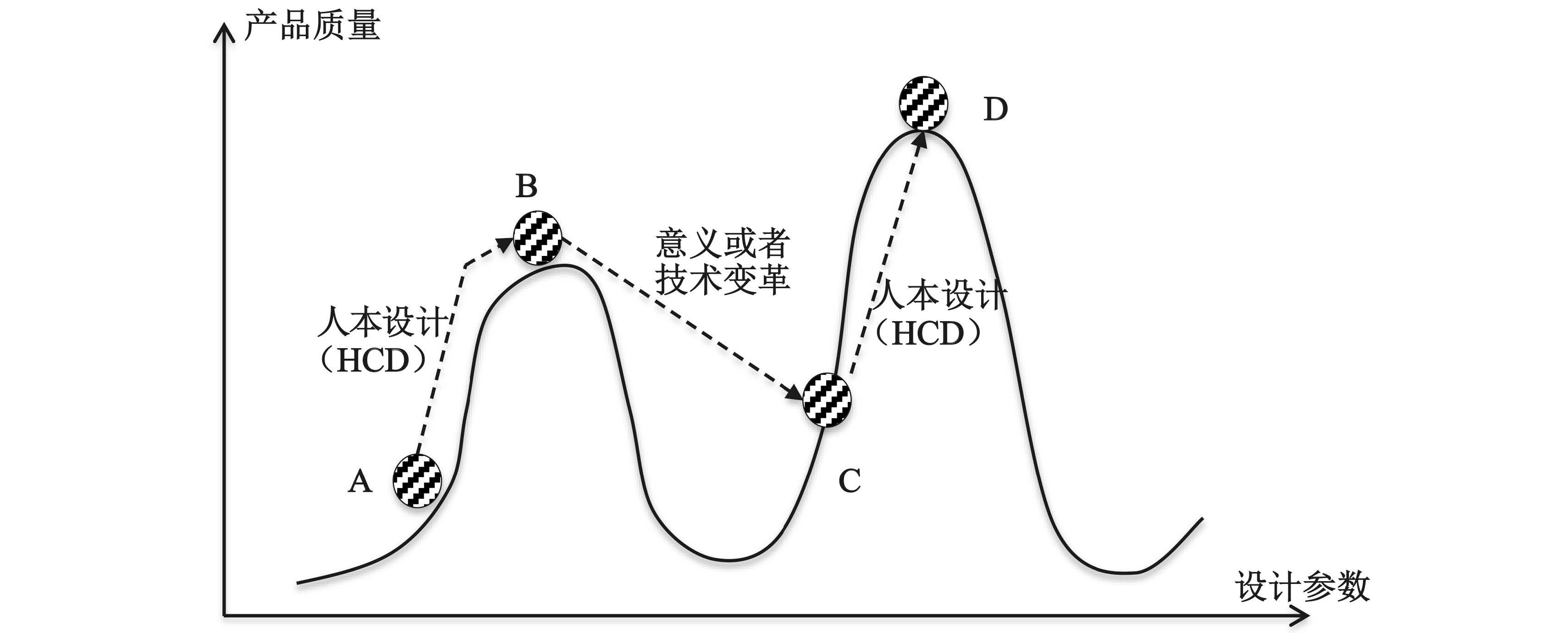

Norman和Verganti(2014)使用登山模型来说明技术、市场、意义三种创新的区别,见图2。其中人本设计(human-centered design,HCD)指的是以用户为中心的设计思想,即通过与用户的充分互动,在设计中增加人文关怀,体现对个性的尊重,是一种较为典型的市场创新方法。经验表明,人本设计通常只能收敛于局部最优。如图1中,假设初始的状态是A,通过对设计方案的不断优化,可以顺利来到B这一局部最优位置;但此时设计方案已经无法继续优化,因为此后无论如何调整设计参数,都会导致产品质量的下降,就此失去迭代方向。这就意味着如果要达到全局最优,就必须通过技术或者意义的突破性创新首先达到C,然后在新的山峰上通过不断优化来到D。

|

| 图 1 创新的登山模型 |

|

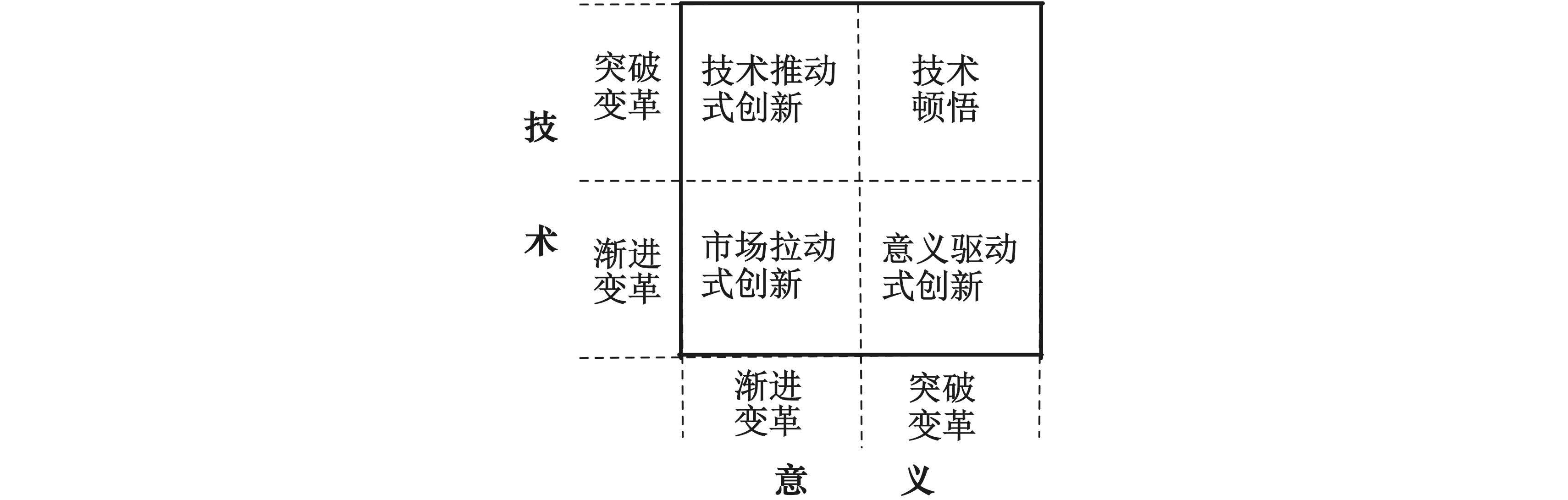

| 图 2 技术和意义变革下的创新类型 |

在登山模型中,每座独立的山峰实际上就是一条技术创新路径,市场创新是在路径内部优化的过程,而突破性的技术创新和意义创新则是外部探索发现新的创新路径的过程。2014年设计界展开了激烈的讨论,并反复援引进化论,认为登山模型的本质就是演化中的适应度地形(fitness landscape)理论,即生物的进化经常会走入死胡同(即到达局部最优),这时有两种方式可以刺激新进化路径的形成:第一种是出现一种非常极端的进化,大到超越了既有条件的束缚;第二种是环境的突变(如某物种被带到一个外部环境完全不同的新大陆)。其中突破性技术创新(radical technology innovation)类似于第一种情况;而突破性意义创新(radical meaning innovation)则类似于第二种情况(Langrish等,2014)。

如此不难理解市场创新和意义创新的区别。市场创新是拉动,市场本身就是动力,需求是内嵌于现有市场中的;而意义创新中,对意义的探索和阐述才是动力,新的消费符号则是其搜索的结果。这也就很好地解释了为什么乔布斯说:“用户并不知道自己想要什么。”−因为这正是设计创新者的使命。

而设计驱动型创新理论的发展也和人类经济社会自身演化相关。以发达国家为例,人类社会总体历经了前现代到现代再到后现代的发展过程。前现代的核心问题是供给不足,通过技术创新提升生产效率成为关键;现代社会没有绝对意义上的缺乏,但是存在市场结构上的机会,市场创新的重要性凸显;而在后现代社会,各类产品应有尽有,核心问题是需求不足,这时的关键就是创造新的消费符号,即“意义”创新(赵毅衡,2011)。

四、 突破性意义创新根据意义创新的程度,可以分为渐进性和突破性两种。前者典型如“速度更快的火车”“手感更好的面料”“操纵性能更好的汽车”等,只是对原有的符号略加变革,很容易解释。而突破性的意义创新典型如任天堂公司推出的游戏机Wii,通过将传感器安装在无线操作手柄上,使用户可以使用肢体动作模拟打球、拳击等多种运动,改变了过去打游戏就是坐着不动的情境(此前几乎没有游戏用户会要求类似的操作方式),从而赋予了游戏全新的意义,即“全家人一起在家里用Wii来进行运动,有益身心和家庭和睦”(Norman和Verganti,2014)。当前意义创新研究主要针对的就是突破性的意义创新。

突破性意义创新有两方面的含义。首先,这是一种被创造出来的新符号,与已有符号有显著的区别;其次,这一符号要能够使用已有符号系统来解释。如用户无法理解,就是没有完成解释,也就不存在所谓的创新。

突破性意义创新的概念较早就提出,但主要的研究成果出现在近年,其核心思想归纳于表 3中。不难发现,相关研究深受符号学的影响。如解释者网络对应于符号域,讨论迭代对应于符号域中的碰撞过程,想象则对应于符号的批判性创造过程。

| 突破性意义创新的战略过程 | ||||

| 解释过程 | 想象过程 | |||

| 意义的情境设计 | 讨论 | 建立批判能力 | 想象新的意义 | |

| 内部过程 | 个体的独立思考 | 互信的同事间分享不成熟的创意 | 建立针对想象过程的小组 | 基于批判的循环,创造新的意义 |

| 外部(网络)过程 | 找到外部社会文化网络中的解释者 | 在话语(discourse)中进行讨论 | 找到外部的批判者 | |

| 目的 | 对内嵌于社会文化环境中的意义进行搜索和分析 | 通过讨论迭代,不断 对情境进行优化 | 通过批判来从海量创 意和概念中进行删选 | 内部和网络(外部)合 力,创造新的意义 |

| 特点 | 环境相关 | 增加解释的视角而非优化 | 出人意料,非结构化 | 共同创造 |

| 与一般技术创 新的区别 | 问题导向而非解决方 案导向 | 促使更多符号碰撞而 非控制不确定性 | 批判能力而非吸收能力,批判者而非技术专家 | 意义驱动而非用户驱 动 |

| 资料来源:本文归纳。 | ||||

突破性意义创新过程包含两个步骤,分别是解释(interpreting)和想象(envisioning)。解释指的是通过对社会文化环境的研究,产生对某类社会文化情境的独特解释;想象指的是在这一情境下对用户体验的设想,并给出相应的解决方案(Verganti和Öberg,2013)。

突破性意义创新有相应的组织内部和外部(网络)过程。从内部来讲,主要是以个人思考和非正式分享为起点,针对新的创意进行反复批判和论证的过程(Verganti,2016);从外部来讲,主要是与设计创新网络中的解释者建立联系,获得解释和批判能力的过程(Verganti和Öberg,2013)。内外部过程之间密不可分,缺一不可。

解释过程是发散的,需要引入更多外部视角、观点和创意,组织内部也需要鼓励个体的思考与分享(哪怕是不成熟的创意),同时这一过程也是相对非正式的、自发的。解释过程的目的就是通过对社会文化现象的重新解释来发现新的情境(待解决的问题)。

想象过程则是集聚的,也是相对正式的。在这个阶段,新的情境已经产生,核心就是通过批判方法来获得新的解决方案。批判者主要来自外部网络,是从解释者中挑选而来,并与设计组织建立更加正式和紧密的合作关系。

由于意义创新总是来自于不同思想、范式、概念、方法的碰撞,因此无论在解释还是想象中,过程和结论往往都是非结构化的。而基于社会和文化的批判往往也会对看似合理的解释进行颠覆(Verganti和Öberg,2013;Öberg和Verganti,2014),并可能会产生出人意料的结果。

不难发现,外部网络在意义创新中发挥了关键的作用。这也就解释了为何企业在社会网络中所处的位置(position)会影响到知识搜索过程和设计方案的创造性,同时也影响到设计方案被社会接受的程度和速度(Hargadon和Douglas,2001;Hargadon和Sutton,1997)。为增加对意义创新的支撑能力,企业需不断变革自身的设计创新网络组织模式(Lyytinen等,2016)。

五、 技术顿悟图2总结了不同技术和意义变革程度下的创新类型。左侧部分为传统技术创新理论的研究范畴,设计驱动型创新主要关注右侧部分。右上区间为“技术顿悟”(technology epiphanies),指的是新技术和新意义融合产生的创新。右下区间的意义驱动式创新本质上是一种基于社会文化的创新,典型如社会、文创、时尚奢侈品等的创新都在这一区间中(Norman和Verganti,2014)。

技术顿悟位于图2中的右上区间,体现了突破性技术和意义变革在创新中相互作用的关系,绝大部分技术密集型企业的设计创新落于这一区间中。“顿悟”者,指的是对事物意义本质的揭示。“技术顿悟”这个概念较早就被提出,但到2011年才被较为系统地阐述。“技术顿悟并非突然的灵感爆发,而是通过对新技术或者传统技术的新应用进行系统化探索的结果”(Verganti,2011)。通过对飞利浦公司的儿童医疗系统、任天堂的WII、Swatch手表等案例的研究,提出“技术顿悟”的原则是“意义优先,技术第二”,并提出了意义探索中的三个特点,分别是“从用户的完整体验过程出发”“超越企业已有的网络来进行搜索”“找到具有前瞻性的研究者(特点是具备多领域的研究经验、被竞争对手所忽略、新兴的拥有新视角的研究者、研究者们的彼此推荐)”。整个“技术顿悟”研究被分为三个层次,分别是人本层(即对用户需求的片段或分散的解释)、环境层(即包含社会、文化、体验等多种要素的系统性解释)、赋能层(即通过技术的引进来系统性解决问题)(Verganti,2011)。Dell’era等(2016)则提出技术顿悟战略实施中存在三种关键行为,分别是对于平台技术的重新解释、技术和社会文化间双向网络的建立以及建立通往新知识领域的通道。

一批案例研究表明技术顿悟战略对高科技企业创新适用。Öberg和Verganti(2014)针对德国机器人公司KUKA的意义创新进行了归纳。Garrett等(2015)根据手机端即时通信软件的案例研究,提出了数字领域的设计领先战略,分为诠释阶段、原型设计阶段、设计整合三个阶段。而针对汽车产业的案例研究表明,汽车企业采纳了设计驱动型创新的战略与生命周期的阶段相关(Farhana和Bimenyimana,2015)。

技术顿悟体现了创新中技术和意义变革相互缠绕的关系。新的技术与恰当的社会文化情境相结合,创造了全新的需求,最终为技术的进一步发展提供了新的路径。特别需要指出的是,技术顿悟理论特别适用于目前的“互联网+”领域(Speek,2015)。众所周知,大数据、云计算、移动互联等技术将极大改变人类的生活和工作方式。这就要求创新者以这些新技术为出发点,与多元化观点和视角产生碰撞,更多挖掘内嵌于社会文化环境中的机会,从而使新产品和服务具备“顿悟”的特点。

Buganza等(2015)针对导航应用创新的案例对比研究很好地支持了以上观点。在移动互联网出现之前,软硬结合的导航设备已经比较常见;而在移动互联网普及后,许多企业着手将导航软件移植到智能手机中。其中民用导航应用Waze和海事导航应用Navionics面对移动端社交这一新技术,针对不同的应用环境,找到了不同的机会、创造了不同的新意义、产生了不同的商业模式,都在各自领域获得了巨大成功。其技术顿悟战略的实施步骤见表 4。

| 步 骤 | 民用导航软件 | 海事导航软件 | ||

| 其他APP | Waze | 其他APP | Navionics | |

| (1)揭露隐藏在技术背后的机会 | 手持智能终端连入社交软 件如Facebook、Twitter等 | 手持智能终端连入社交软件,如Facebook、Twitter等 | ||

| (2)将机会翻译 为新的意义 | 帮助用户在不认 识的路上行驶 | 帮助用户选择每天的最佳行驶路线,实时获得其他司机帮助 | 为用户提供详细 的海图数据 | 在出航前中后全程为用户提供基于社区的服务 |

| (3)根据新意义 开发新的产品 特性 | 躲避拥堵、紧急情况预警、 加油价格、泊车、 偶遇、拼 车、地图编辑 、社交整合 | 专家 | 众包、海上兴趣点分享、故事和图片分享、 加油价格、杂志和指南、社交整合 | |

| (4)针对新的环 境引入新的商 业模式 | 设计、制造、销售 软硬件产品 | 免费APP价值创造:社交+新服务+快速地图更新价值实现:广告 | 以地图质量为核 心的设计、制造、 销售 | 免费APP价值创造:社交+新服务+快速地图更新价值实现:地图销售+APP内置功能销售 |

| (5)针对新的环境引入新的开发流程 | 每年推出新的硬件型号,每季度更新地图 | 速度:快速迭代(包括地图 和功能),敏捷开发 | 每年推出新的硬件型号,每季度更新地图 | 速度:快速迭代(包括地图和功能),敏捷开发 |

| 资料来源:Buganza等(2015)。 | ||||

从表 4中不难发现,技术顿悟不仅是产品创新的战略,也是商业模式和开发流程创新的战略,必将是未来研究中的一个热点。

六、 总结和展望本文介绍了近年来设计驱动型创新领域的主要学术研究成果,主要包括2009年及其后公开发表的各类文献,也有少量较为重要且过去未被介绍的早期文献。在对整体理论框架进展分析的基础上,重点对意义及其管理学解释、突破性意义创新战略和方法、技术顿悟战略等内容进行了介绍,力图呈现较为完整的整体发展脉络。

对于近年来的研究成果可以总体评价如下:通过符号学理论和演化视角的引入,完善了基本概念和理论框架;通过对突破性的意义创新尤其是技术顿悟的研究,有力揭示了技术密集型企业的设计创新战略和方法;网络研究初步揭示了设计创新网络的特性和机制,是对开放式创新理论和创新网络理论的重要补充,也是未来研究的核心与重点;组织和行为研究有一定进展,未来仍需加强。

设计驱动型创新理论是对创新动态模型(innovation dynamics)和主导设计(dominant design)理论的继承和发展。Utterback退休后,Verganti及其团队连续围绕这一领域进行高水平研究,所在的博洛尼亚大学也已由此成为技术创新管理学科的重镇(Yang和Tao,2012)。许多学者通过与其团队合作而产生的一系列成果重点明确、自洽性强,以演化、批判、符号为核心的观点也充分体现了欧洲传统。2014年,《剑桥创新管理手册》(The Oxford Handbook of Innovation Management)收录了《Design-Driven Innovation:Meaning as a Source of Innovation》一文,意味着近年来设计驱动型创新理论逐步成熟,已成为技术创新管理主流理论之一。

而在欧洲之外,北美、南美、亚洲等地也陆续有学者使用设计驱动型创新理论来指导自己的研究,并将理论的边界推广到商业模式创新、社会创新等领域。但以跟随和应用为主,缺乏重大贡献,是十分遗憾的。

结合本文逻辑,未来可能存在如下一些重要的研究方向:

(1) 以意义创新视角来对主导设计理论进行重新诠释。主导设计指某类新产品刚出现时会有许多独立的技术创新路径导致的大量产品创新,而通过技术和市场的不断碰撞,多项新技术会整合为居于主导地位的单一技术路径,此后产业内的创新博弈情况会产生变化,体现为更少的竞争者以及更多的流程创新。主导设计是在一个较长生命周期中对于产业和产品系列创新情况的经典研究,充分考虑了技术和市场两种力量对于创新决策的影响。那么,当意义这一新的动力引入后,主导设计产生前后的创新动态变化情况就是一个值得研究的主题。特别的,互联网产业为相关研究提供了一个很好的样本空间,每当某类互联网新产品出现,通过资本的推动,会催生数量及其庞大的竞争群体,只有技术和意义的双重胜利者才能取得最终的市场胜利。相关的基于生命周期的研究将提升学术界对于产业创新规律的认识。

(2)不同社会文化结构对意义创新的影响。当前研究基本是以欧洲为背景的,然而在不同社会文化结构下,相关的网络特性、意义探索和扩散过程、企业所需能力可能存在差别。这也是多元化社会文化背景对设计驱动型创新理论进一步发展的要求。其中最有价值的研究对象就是所谓的互联网对标现象,即美国出现一款新的互联网产品后,在中国(或其他国家)往往会出现一款类似但又更具当地特色的产品。典型如Google和Baidu、Ebay和淘宝、Paypal和支付宝、亚马逊和当当等。对标中既有技术的二次创新,又有意义的二次创新。相关研究对于揭示后发国家企业如何通过设计驱动型创新战胜国际大企业有较大意义。

(3) Micheli等(2012)实证指出设计师的思维方式是从“意义”出发,经由“情感和体验”,实现“标志性设计”,其主导思维是基于社会文化维度的;而技术管理者则主要是商业和结果导向。那么在技术主导型企业中,如何有效地将设计师的角色融入,使其在创新中发挥更大的作用就成为重要的管理挑战。这也进一步关系到技术顿悟中技术创新和意义创新的互动研究。技术型企业应如何推动设计驱动型创新的形成?相关资源配置方式如何影响到最终的创新绩效?这都是迫切需要理论界解决的问题。

(4)设计创新网络的相关研究。从本文不难发现,这一领域的研究近年来虽有发展,但是与其重要性并不匹配,尤其是定量研究十分不足。应针对设计创新网络的结构、关系、认知等特性进行深入研究。其中一个可能的方向是基于复杂网络的意义探索和扩散机制研究。近年来飞速发展的复杂网络分析技术、互联网标签技术、网络社群分析技术等为符号和意义在网络中的转化和传播分析提供了良好的技术基础。意义创新的核心是面向社会文化系统的探索,而互联网中本身就存在海量的社会文化信息。那么如果能通过网络数据挖掘获取当前最新出现的热点符号及其传播规律,就能大大提升企业设计创新的效率。

(5) 意义创新的过程管理问题。意义创新要求创新者在开放环境中尽可能多地进行社会文化探索,然而过去的研究也表明过多的外部知识也会导致设计混乱(design mess),反而阻碍了设计创新的产生。这就成为设计创新中的一个悖论。从本文可知,意义创新可以分为“解释”和“想象”两个过程(Verganti和Öberg,2013)。那么如何通过两个过程的分工和协同,同时实现“有效吸收外部多元化的观点”和“减少多元化带来的混乱”两个目标就成为重要的管理问题。

(6)社会结构、组织结构、信息结构三者在设计创新中的匹配与协同研究。社会符号学、组织符号学、信息符号学等目前都有相对较为成熟的理论体系。以上符号系统和产品符号系统在后现代社会中的互动是一个较为有趣的主题,也对“互联网+”下相关创新创业问题的研究开辟了一个新的视角。

总之,正如设计驱动型创新理论本身所阐述的那样,多样性是意义之源,更多基于不同社会文化技术背景、借鉴更多交叉领域理论和方法的研究才能更有力地推动其深入发展。而飞速发展中的中国经济和中国特色的社会文化结构则为相关研究提供了一个良好的视角,也为我国学者理论创新提供了新的机遇。

| [1] | 陈劲, 陈雪颂. 设计驱动式创新——一种开放社会下的创新模式[J].技术经济,2010(8) : 1–5. |

| [2] | 陈雪颂, 陈劲. 设计驱动型创新理论评介-创新中的意义创造[J].外国经济与管理,2010(1) : 58–64. |

| [3] | 陈雪颂. 设计驱动式创新机理研究[J].管理工程学报,2011(4) : 191–196. |

| [4] | 卢启程, 陈俊杰, 梁琳琳. 协同创新网络视角下设计驱动式创新实现路径研究[J].科技进步与对策,2015(14) : 65–69. |

| [5] | 徐蕾. 基于设计驱动型创新的浙商商业模式演化研究-以万事利为例[J].商业经济与管理,2015(1) : 55–63. |

| [6] | 俞湘珍. 基于设计的创新过程机理研究-组织学习的视角[D]. 杭州:浙江大学, 2011. |

| [7] | 赵毅衡. 符号学原理与推演[M]. 南京: 南京大学出版社, 2011 . |

| [8] | Abecassis-Moedas C, Mahmoud-Jouini S B, Dell'Era C, et al. Key resources and internationalization modes of creative knowledge-intensive business services:The case of design consultancies[J].Creativity and Innovation Management,2012,21(3) : 315–331. |

| [9] | Battistella C, Biotto G, De Toni A F. From design driven innovation to meaning strategy[J].Management Decision,2012,50(4) : 718–743. |

| [10] | Buganza T, Dell'Era C, Pellizzoni E, et al. Unveiling the potentialities provided by new technologies:A process to pursue technology epiphanies in the smartphone app industry[J].Creativity and Innovation Management,2015,24(3) : 391–414. |

| [11] | Dell'Era C, Altuna N, Magistretti S, et al. Discovering quiescent meanings in technologies:Exploring the design management practices that support the development of Technology Epiphanies[J] .Technology Analysis&Strategic Management,2016,28(11) : 1–18. |

| [12] | Dell'Era C, Buganza T, Verganti R. Figures of speech as semantic operators in the innovation process[J].European Journal of Innovation Management,2011,14(2) : 155–171. |

| [13] | Dell'Era C, Marchesi A, Verganti R. Linguistic network configurations:Management of innovation in design-intensive firms[J].International Journal of Innovation Management,2008b,12(1) : 1–19. |

| [14] | Dell'Era C, Marchesi A, Verganti R. Mastering technologies in design-driven innovation[J] .Research-Technology Management,2010,53(2) : 12–23. |

| [15] | Dell'Era C, Marchesi A, Verganti R, et al. Language mining:Analysis of the innovation of dominant product languages in design-intensive industries[J].European Journal of Innovation Management,2008a,11(1) : 25–50. |

| [16] | Dell'Era C, Verganti R. Design-driven laboratories:Organization and strategy of laboratories specialized in the development of radical design-driven innovations[J] .R&D Management,2009,39(1) : 1–20. |

| [17] | Dell'Era C, Verganti R. Diffusion processes of product meanings in design-intensive industries:Determinants and dynamics[J].Journal of Product Innovation Management,2011,28(6) : 881–895. |

| [18] | Dorst K. Design research:A revolution-waiting-to-happen[J].Design Studies,2008,29(1) : 4–11. |

| [19] | Farhana M, Bimenyimana E. Design driven innovation as a differentiation strategy-in the context of automotive industry[J] .Journal of Technology Management&Innovation,2015,10(2) : 24–38. |

| [20] | Garrett A, Wrigley C, Russell N, et al. Design-driven digital futures:The role of design-led innovation in the creation of online connected communities for new mobility solutions[A]. Proceedings of the 6th IASDR (The International Association of Societies of Design Research Congress)[C]. Brisbane, Australia:Queensland University of Technology, 2015. |

| [21] | Hargadon A, Sutton R I. Technology brokering and innovation in a product development firm[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(4) : 716–749. |

| [22] | Hargadon A B, Douglas Y. When innovations meet institutions:Edison and the design of the electric light[J].Administrative Science Quarterly,2001,46(3) : 476–501. |

| [23] | Jepsen L B, Dell'Era C, Verganti R. The contributions of interpreters to the development of radical innovations of meanings:The role of‘Pioneering Projects’in the sustainable buildings industry[J].R&D Management,2014,44(1) : 1–17. |

| [24] | Kalogerakis K, Lüthje C, Herstatt C. Developing innovations based on analogies:Experience from design and engineering consultants[J].Journal of Product Innovation Management,2010,27(3) : 418–436. |

| [25] | Langrish J Z, Norman D A, Verganti R. Correspondence:Incremental radical innovation[J].Design Issues,2014,30(3) : 104–107. |

| [26] | Lotman I M, Ginsburg L I, Uspenskii B A. The semiotics of Russian cultural history[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1985 . |

| [27] | Luchs M, Swan K S. Perspective:The emergence of product design as a field of marketing inquiry[J].Journal of Product Innovation Management,2011,28(3) : 327–345. |

| [28] | Lyytinen K, Yoo Y, Boland Jr R J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J].Information Systems Journal,2016,26(1) : 47–75. |

| [29] | Micheli P, Jaina J, Goffin K, et al. Perceptions of industrial design:The "means" and the "ends"[J].Journal of Product Innovation Management,2012,29(5) : 687–704. |

| [30] | Norman D A, Verganti R. Incremental and radical innovation:Design research versus technology and meaning change[J].Design Issues,2014,30(1) : 78–96. |

| [31] | ÖbergÅ, VergantiR. Meaning:An unexplored path of innovation[J].International Journal of Innovation in Management,2014,2(2) : 77–92. |

| [32] | Pavel N, Berg A. Complexity in design-driven innovation:A case study of knowledge transfer flow in subsea seismic sensor technology and design education[J] .Design and Technology Education:An International Journal,2015,20(1) : 59–67. |

| [33] | Pironti M, Cautela C, Christodoulou J. Business models innovation through new customer roles:A design-driven case study[J] .Symphonya,2015(2) : 25–41. |

| [34] | Price R A, Wrigley C, Straker K. Not just what they want, but why they want it:Traditional market research to deep customer insights[J].Qualitative Market Research:An International Journal,2015,18(2) : 230–248. |

| [35] | Speek I C T M. Introducing distributed networks to designers:Development of an educational software tool and a methodology for its evaluation[D]. Delft:Delft University of Technology, 2015. |

| [36] | Utterback J M, Vedin B A, Alvarez E, et al. Design-inspired innovation[M]. Hackensack, NJ: World Scientific, 2006 . |

| [37] | Verganti R. Design as brokering of languages:Innovation strategies in Italian firms[J] .Design Management Journal,2003,14(3) : 34–42. |

| [38] | Verganti R. Innovating through design[J] .Harvard Business Review,2006,84(12) : 114–122. |

| [39] | Verganti R. Design, meanings, and radical innovation:A metamodel and a research agenda[J].Journal of Product Innovation Management,2008,25(5) : 436–456. |

| [40] | Verganti R. Design-driven innovation:Changing the rules of competition by radically innovating what things mean[M]. Boston: Harvard Business Press, 2009 . |

| [41] | Verganti R. Designing breakthrough products[J] .Harvard Business Review,2011,89(10) : 114–120. |

| [42] | Verganti R, Öberg Å. Interpreting and envisioning-A hermeneutic framework to look at radical innovation of meanings[J].Industrial Marketing Management,2013,42(1) : 86–95. |

| [43] | Walsh V. Design, innovation and the boundaries of the firm[J].Research Policy,1996,25(4) : 509–529. |

| [44] | Williams T. Using the evolution of consumer products to inform design[A]. Proceedings of the 6th IASDR (The International Association of Societies of Design Research Congress)[C]. Brisbane, Australia:Queensland University of Technology, 2015. |

| [45] | Yang P P, Tao L. Perspective:Ranking of the world's top innovation management scholars and universities[J].Journal of Product Innovation Management,2012,29(2) : 319–331. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38