组织的生存和发展被认为与其所拥有的人力资本息息相关(Coff和Kryscynski,2011)。组织中的明星员工因其卓越的表现,成为组织人力资本的重要组成部分。为争夺优秀的人才,组织之间相互角力,“人才战争”愈演愈烈(Pfeffer,2001)。2000 年,美国权威商业媒体Fast Company就以The Great Talent Caper为题撰文称“毫无疑问,拥有最好人才的公司将拥有未来”。谷歌负责工程开发的副总裁艾伦•尤斯塔斯2005年在接受《华尔街日报》采访时说:“一名顶尖的工程师抵得上300名普通工程师,甚至更多!”。Facebook的CEO扎克伯格也曾表示:“那些处于特定位置的人可能不仅仅比其他优秀的人强一点,他们要强100倍。”

随着企业对明星员工重视程度的不断提高,学术界对这一研究主题也给予了越来越多的关注。目前看来,现有研究主要聚焦于三个方面,即明星员工对同事的影响、明星员工对组织的影响,以及明星员工在不同组织间的流动(Call等,2015)。关于明星员工的研究虽然取得了丰硕的成果,但还存在一些不足。首先,明星员工的内涵模糊。尽管学者们都对明星员工进行了定义,但都未能完整概括明星员工的内涵。其次,关于明星员工对同事/组织的影响存在不一致的结论。明星员工一方面可以促进同事绩效的提升,另一方面却可能对团队整体绩效产生负面影响,其中的机制及边界条件还有待考察。再次,关于如何对明星员工进行管理的探讨尚缺乏系统的结论。明星员工是如何产生的,如何管理明星员工的流动性,如何发挥明星员工的积极作用并抑制其消极作用等重要问题尚未得到深入探讨。

针对上述不足,本文接下来分四个部分进行梳理。第二部分分析了明星员工的内涵,指出了其自身的特点及属性;第三部分论述了明星员工在组织中的作用,包括对同事的影响以及对团队和组织整体的影响;第四部分探讨了明星员工的管理问题,包括明星员工的产生、维护及流动;第五部分总结全文并对未来的研究方向进行了展望。本文在系统回顾相关文献的基础上,厘清了明星员工的管理相关问题,希望能够为未来的研究提供借鉴,同时也希望为组织的人才管理特别是高端人才管理提供参考。

二、明星员工的内涵什么样的员工是组织中的明星员工?他们具有怎样的特征?这些是明星员工研究首先要回答的问题。关于明星员工的内涵,学者们至今还没有形成统一的认识。大部分学者从结果属性的角度定义明星员工,认为明星员工有着显著强于普通员工的绩效水平。如Kelly和Caplan(1993)认为明星员工具有持续优于其他员工的绩效水平;Aguinis和O’Boyle(2014)则从员工的生产率分布出发,认为那些生产率明显处于高水平的员工是组织中的明星员工。

此外,还有一部分学者从关系属性的角度定义明星员工。持此种观点的学者认为,明星员工不仅拥有高绩效,而且在组织中有着较高的知名度,并且与同事们有着密切的联系。比如,Oettl(2012)在研究了学术界的明星专家后发现,除个人具有较高的生产力以外,明星员工还对其他的学者有很好的帮助性;Call等(2015)的研究也指出,明星员工在组织中有着较高的可见性,并拥有较强的社会资本。

综上可知,关于明星员工的内涵,学者们既有共识,也存在分歧。共识之处在于,学者们都认可明星员工具有高绩效的结果属性,而分歧之处在于,明星员工是否具有其他属性特征。分歧存在的原因可能有两点:首先,学者们的研究问题和研究情境不一致,关注明星员工对组织绩效影响的学者聚焦于结果属性,而关注明星员工与同事间关系的学者聚焦于关系属性;其次,该领域研究正处于起步阶段,因此对核心概念的内涵尚无定论。表 1列示了部分文献对明星员工的定义。

| 文献 | 定义 | 属性 |

| Kelly和Caplan(1993) | 那些有持续优于其他员工的表现,并确实有极高生产力的员工 | 结果属性 |

| Groysberg等(2008) | 明星员工有超比例的生产力,并且在劳动力市场更具可见性 | 结果属性、关系属性 |

| Oettl(2012) | 明星员工不仅有高生产力,而且乐于帮助其他员工 | 结果属性、关系属性 |

| Aguinis和O’Boyle(2014) | 明星员工处于一个相对的位置,他们唯一的标志是有明显优于其他员工的生产力 | 结果属性 |

| Grigorious和Rothaermel(2014) | 具有较高的知识生产率,并且能够通过合作提升组织整体创新水平的个体 | 结果属性 |

| Call等(2015) | 明星员工是那些具有超比例的长期绩效、可见性和相关社会资本的员工 | 结果属性、关系属性 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

综合上述观点,本文结合明星员工的结果属性与关系属性,认为其内涵应该包括四个方面,分别是高绩效、高可见性、高社会资本、高社交性。

首先,高绩效。明星员工长期具有显著优于其他员工的绩效水平,这是明星员工的首要特征。这一特征表述蕴含着两个限定条件,其一是高绩效的长期性,其二是高绩效的显著性。所谓长期性指的是明星员工的高绩效水平能够持续一段较长的时期,并不是一次或两次绩效优异就可以视为明星员工。显著性指的是明星员工的高绩效水平明显区别于普通员工。学术界对显著的标准还存在争议,有学者认为超过员工平均绩效1个标准差的算高绩效,也有学者认为至少要超过3个标准差才算高绩效(Beck等,2013;Aguinis和O’Boyle,2014)。

此外,绩效的评判也存在着不同的标准。按行为类型划分,绩效可以分为任务绩效和情境绩效。任务绩效指的是为完成任务而采取的技术性行为,而情境绩效指的是为完成任务而采取的组织的、心理的情境性行为(Borman和Motowidlo,1993)。按照结果类型划分,可以分为基于行为的绩效(是如何完成工作的)和基于成果的绩效(工作的结果如何)。根据Beck等(2013)的研究,绩效的衡量还需要注意完整性、比较性和时间性。具体来说就是,基于结果的绩效考核要能完整地体现行为人的绩效表现,同时要关注可以比较的工作,另外还要考虑时间因素,即有充足的时间来完成绩效,例如对于CEO的考核一般以季度为时间跨度,因为只有足够的时间才能使绩效结果充分展现。需要说明的是,绩效表现只是明星员工的必要条件,而不是充要条件,也就是说明星员工一定有高绩效/高生产力,而有高绩效/高生产力的员工不一定是明星员工(Maltarich 等,2010)。

其次,高可见性。所谓可见性指的是员工绩效和声誉被观察到、被感知到的程度(Merton,1968),分为内部可见性和外部可见性。当明星员工的绩效被组织内的同事们感知和观察到时,就称为内部可见性。而当明星员工在劳动力市场享有声誉时,其就具有了外部可见性。之所以强调明星员工的高可见性,原因在于:其一,高可见性是明星员工与其他员工发生交互作用,影响其他员工绩效的基础;其二,高可见性是明星员工流动管理的关键所在,高外部可见性使明星员工更易被竞争对手察觉,更易被诱导跳槽,从而造成组织的人才流失。

再次,高社会资本。社会资本是个体获取信息、资源的重要手段,具有重要意义(Granovetter,1973)。明星员工具有高于其他员工的社会资本,其原因在于:第一,高社会资本是取得高绩效的重要前提条件;第二,高社会资本是获取机会的重要手段;第三,高社会资本是利用资源(无论是内部的还是外部的)的重要工具。基于上述原因,明星员工的高社会资本是其取得高绩效的重要保证,也是其自身的必备条件。例如,Grigorious和Rothaermel(2014)研究发现,拥有高社会联结、处于社会网络中心的个体具有较高的知识生产效率。

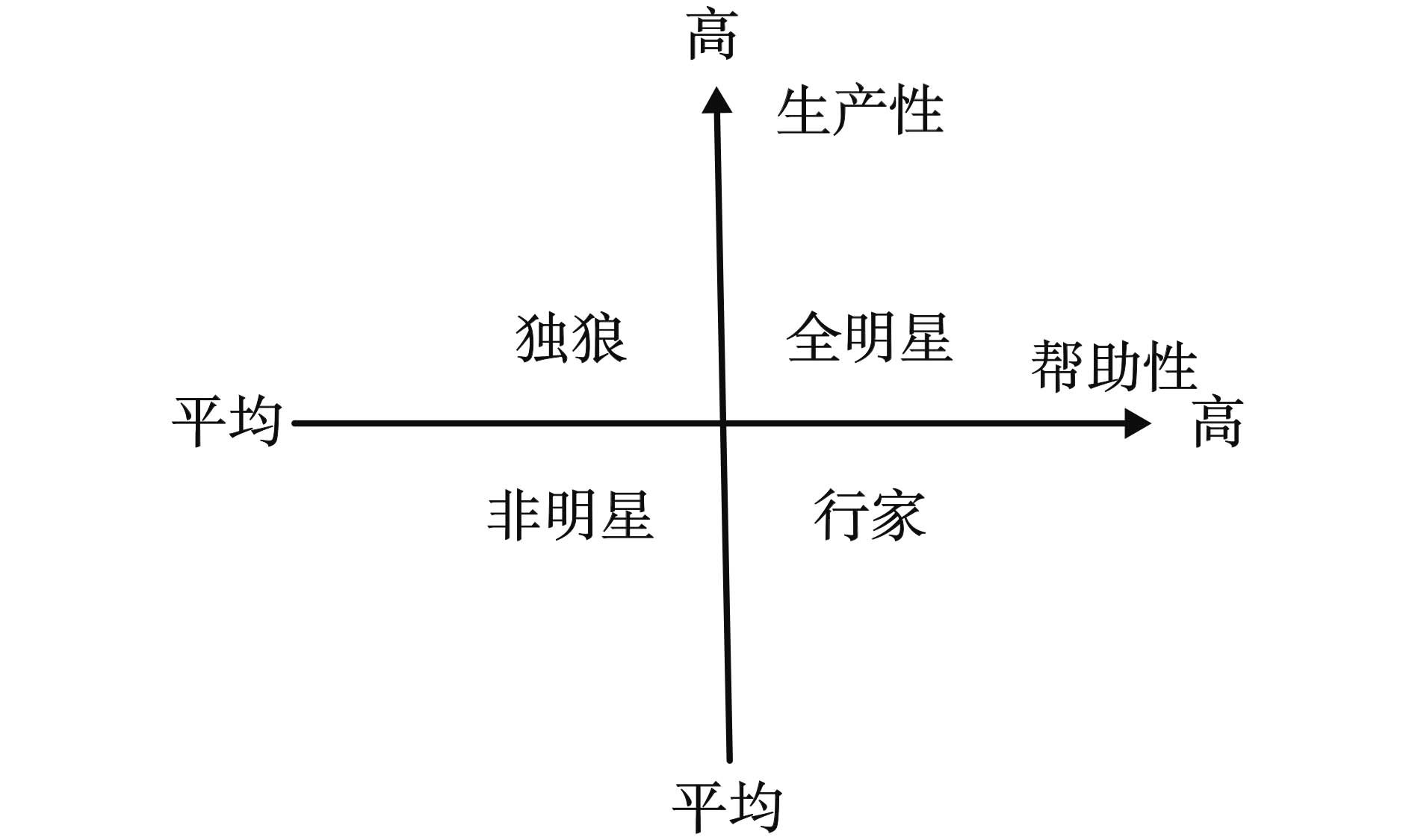

最后,高社交性。仅从明星员工自身的特征(高绩效、高可见性、高社会资本)并不能完整描述其内涵,随着分工合作的深入,与其他同事的高频率交互成为明星员工的重要特征,即高社交性。然而,从交互角度考察明星员工的研究并不多见。Oettl(2012)以明星科学家为样本,研究指出明星不仅要保持自己的高产出、高绩效,而且要对其他人有帮助。并且,按照生产性和帮助性两个维度可以将员工分为四类(参见图 1),其中,生产性和帮助性都较高的称为全明星,生产性高、帮助性处于平均水平的称为独狼,生产性处于平均水平而帮助性较高的称为行家,两者都处于平均水平则为非明星。这样的分类拓展了明星员工的内涵,之前的研究可能只将全明星型和独狼型员工视为明星员工,而依据新的分类,行家型员工也可以视为明星员工。

|

| 图 1 明星员工的分类 |

综上所述,只有同时具备结果属性和关系属性的员工,才可以视为组织中的明星员工。然而两类属性之间并不是割裂的,而是相互联系的。比如,当员工具有高内部可见性时,其他员工会积极寻求与其建立联系,从而使其有机会接触更多的信息和资源,进而使其社会资本得以增加(Oldroyd和Morris,2012)。此外,明星员工在帮助同事的同时,也会积极参与团队合作,从而使个人绩效得以提升。基于此,本文认为,组织中的明星员工是那些具备高绩效、高可见性、高社会资本、高社交性的员工。

三、明星员工对组织的影响组织管理研究对员工能力与绩效有一个隐含的基本假设,即员工的能力大体相当,因此员工对组织的贡献多呈正态分布。但是,O’Boyle和Aguinis(2012)的研究表明,随着工业经济向知识经济的转变,知识对绩效的作用愈发显著,而知识在员工中并不是呈正态分布的,那些具有较高知识储备及知识运用能力的员工,其绩效水平远远高于其他员工。而当这样的明星员工处于组织的核心战略位置(比如CEO)时,其对组织绩效的影响也更大(Groysberg等,2011)。本文从两个方面阐释明星员工的影响,即明星员工对同事的影响和对团队或组织的影响。

(一)对同事的影响从现有研究来看,明星员工对同事的影响存在正负两个方面。一方面,明星员工的存在对其同事的绩效具有促进作用。原因在于:首先,明星员工具有较强的个人能力,能够直接对同事的工作进行指导。例如,Burke等(2007)通过研究20世纪末段冠状动脉支架手术的推广发现,与“明星专家”在一家医院的非明星专家在受到指导后,更易推广这种新型医疗创新手段。其次,明星员工能够给同事更多的激励。例如,Lockwood和Kunda(1997)探讨了明星对普通个体的激励作用,发现当明星与普通个体的相关性强,并且其成就可以达到时,明星员工可以增强普通个体的自我提升导向,激励其取得高绩效。再次,明星员工作为榜样,可以给其同事的行为树立标杆,其同事通过模仿等方式进行学习,可以提高自身的绩效。例如,Grigorious和Rothaermel(2014)研究指出,在组织知识创新过程中,明星不仅自己的知识生产率高,而且还在社会网络中为其他员工树立了学习的榜样,网络中的其他员工向明星员工进行榜样学习的意愿和行为得到强化。最后,明星员工与其同事有较多的联结,并维持着良好的人际关系,这使得资源在组织内得以流动,并创造了一种良好的氛围,进而能够对同事的绩效产生影响。例如,Azoulay等(2010)通过考察学术界学者们的合作研究发现,当某一明星学术专家突然去世后,与其有合作关系的学者其学术成果发表相应减少(平均在5%—8%之间),原因在于原先通过合作网络从明星专家处溢出的知识消失了。

另一方面,明星员工的存在对其同事的绩效也可能产生抑制作用。首先,明星员工可能为保持自身的优越性和在组织中的地位,而不愿意分享所掌握的知识,缺乏合作精神(Overbeck等,2005)。其次,明星员工过高的成就也可能会对其他员工造成负面影响。具体来说,明星员工的成绩如果过于优异,超出了普通员工通过努力可以达到的程度,则对普通员工不仅不会起到激励作用,反而可能抑制普通员工的内在动机(Lockwood和Kunda,1997)。再次,明星员工的存在也会引起普通员工的妒忌,由于明星员工表现优异,组织给予其的报酬往往高于普通员工,分配的不公平可能导致嫉妒的产生,从而影响员工绩效(Kim和Glomb,2014)。例如,Lam等(2011)研究发现,基于绩效高低的社会比较会强化团队成员间的个人危害行为,并且这种行为在缺乏合作目标的团队中以及对于那些未来绩效期望低的个体更加显著。

(二)对团队或组织的影响明星员工对团队/组织绩效的影响也可以从正负两个方面来看。一方面,明星员工由于有着较高的外部可见性和较多的社会资本,因此能给组织带来所需要的信息、资源等,对于组织绩效的提升有着促进作用(Tushman,1977)。Grigorious和Rothaermel(2014)研究发现,作为组织整体网络中的一员,明星员工不仅可以通过整合者/联结者角色提升自己的绩效,而且可以通过直接联结和间接联结的方式带动周边员工的绩效,从而从整体上促进组织的创新。Aguinis和O’Boyle(2014)研究指出,21世纪的组织间竞争取决于组织所拥有的人力资本,特别是明星员工。前十分之一的高绩效个体可能创造组织30%的价值,而前四分之一的个体可能创造组织50%的价值。由此可见,明星员工虽然只占组织的一小部分,却能够创造极高的价值。不仅如此,明星员工还可以通过影响其同事来使组织的整体绩效得到显著提升。这也从侧面印证了中国的一句俗语——“千军易得,一将难求”。

然而另一方面,明星员工的加入虽然表面上可能使组织赢得“人才战争”,但其实可能给组织的长期绩效带来不利影响。Groysberg等(2008)以及Groysberg和Lee(2009)的研究证实了明星员工对组织绩效的不利影响。他们通过研究明星员工在不同组织间的流动发现,雇用流动的明星员工并不一定会使组织表现出绩效的增长,相反可能影响组织的探索性和开发性研究,并对组织股票的长期市场表现产生负面影响。其原因在于明星员工在原组织中的优异表现并不仅仅是其自身能力的结果,还有赖于原组织独特的组织人力资本,而这样的资本并没有随着明星员工的流动而流动,再加上现组织知识基础与明星员工的差异,不仅会导致明星员工自身绩效的下降,也会影响雇佣组织的整体绩效(Groysberg等,2008;Groysberg和Lee,2009)。

通过以上回顾可以发现,现有对明星员工作用的研究还存在较大的分歧,表明正向作用和负向作用同时存在。未来的研究可能需要一个整合的框架来解释明星员工对组织的影响,探讨究竟在什么样的情况下,明星员工能够带动其身边的同事,并促进整体的绩效提升,而在什么样的情况下,明星员工的存在反而有损其他员工的绩效,从而抑制组织的整体发展。

四、明星员工的管理明星员工是怎样产生的?组织要给予怎样的支持才能保证其持续的高绩效?组织该如何留住自己的明星员工,防止其他组织的挖角?这些问题现有的明星员工研究还较少涉及。在明星员工的产生问题上,多数研究者将其视为外生的,认为明星员工的产生是必然的,然而从普通员工向明星员工的转变充满了挑战。此外,明星员工的管理缺失问题,以及盲目的“人才角力”问题,都是明星员工管理亟待解决的问题。本文从明星员工的产生、明星员工的维护以及明星员工的流动三个方面来对现有文献进行回顾。

(一)明星员工的产生关于明星员工的产生,现有研究多从个体潜力角度出发,认为那些成长为明星员工的个体有着较高的潜力,并付出了不懈的努力。可是否仅仅有个人的努力就可以成长为明星员工呢?Call等(2015)研究认为,至少具备三个方面的因素才可能促成明星员工的产生,这三个方面的因素分别是能力(ability)、动机(motivation)和机会(opportunity)。就高绩效属性而言,员工要想取得高绩效,需要具备刻意练习的能力,并且要有坚毅的品质、高度的自我效能感、学习的目标导向等动机因素,当具备了以上能力和动机之后,还要有机会去施展,有机会去争取高绩效成果。其他属性的获得也同样需要具备能力、动机和机会。Bunderson(2003)研究认为,团队中明星地位的取得,不仅离不开一定的个人特征,而且需要个人特征和团队性质的契合。具体来说,当团队平均任期较短,团队权力分布较集中时,以社会交往技能见长的成员更可能获得专家地位;而当团队平均任期较长,团队权力分布较分散时,以任务技能见长的成员更可能获得专家地位。由此可见,明星员工是个体与团队(组织)交互作用的结果。综上所述,一名明星员工的产生不仅是个人努力的结果,还需要机会以及外部环境的契合等因素。而明星员工的形成机制究竟是怎样的,仍有待未来的研究深入探讨。

(二)明星员工的维护在明星员工的日常维护中,有两个关键问题需要管理者予以重视。其一,如何克服明星员工的消极作用而发挥其积极作用?其二,如何使明星员工长期保持其“明星”属性?

首先,为应对明星员工对同事/组织的负面效应,组织可以从以下方面入手:第一,建立合作而非竞争的组织氛围。在组织中建立“达人达己”的氛围一方面可以降低普通员工对明星员工的负面情绪,另一方面也能更好地促使明星员工分享所拥有的资源与知识(Buunk等,2005)。第二,培养普通员工对明星员工的认同。认同感可以使得普通员工以更加积极的态度看待明星员工,将其作为获得重要资源的机会,并积极向明星员工学习(Cialdini等,1976)。第三,加强对明星员工高绩效成果的认可。当明星员工是由于显著优于其他员工的绩效水平而被认可时,普通员工对其的评价会比较高。而当明星员工是因为高可见性、高社会资本或高社交性而被认可时,普通员工会认为薪酬体系缺乏公平性,因此会更加倾向于在组织中经营关系网络,将精力投入到非生产性活动中,从而使绩效受到负面影响(Call等,2015)。

其次,明星员工的产生充满挑战,而要长期保持一名员工的明星水准也绝非易事。Oldroyd和Morris(2012)研究发现,由于明星员工所处的网络位置汇集了较多的社会联结,组织内和组织外的联系都可能经过明星员工,因此,明星员工拥有远超普通员工的社会资本。这些社会资本一方面对明星员工完成任务、获得高绩效具有积极作用,另一方面也可能产生负面影响,因为人对信息的处理能力有限,会受到工作记忆能力的限制。大量的信息流经明星员工会造成其信息过载,导致其绩效下降,甚至会影响其留职意愿,导致明星员工的流失。因此,组织的管理者要帮助明星员工降低其角色过载,使得明星员工能发挥“明星地位”的作用,而不是被“明星地位”所累。

(三)明星员工的流动明星员工在不同组织间的流动,对于流动双方都有着重要影响。对于明星员工的原所在组织来说,明星员工的流失可能使组织丧失重要的人力资本,从而使组织整体绩效受到较大的负面影响,甚至危及组织的生存。而明星员工在劳动力市场上具有独特的特征。研究表明,明星员工一般都具有较高的可见性,包括外部可见性。由于明星员工很容易被外部组织所识别,而外部组织又有很强烈的求才动机,因此,明星员工就成为组织争夺的重点。与普通员工不同,明星员工因为其卓越的个人能力以及良好的声誉,在劳动力市场上有高可见性,所以他们的工作搜寻行为一般较少,他们更多是被猎头公司和其他组织重金诱惑。因此,明星员工具有极高的流动率。要想留住明星员工,需要依靠组织体系的力量,增加明星员工在组织内的粘性。

首先,要给予明星员工有竞争力的报酬及其增长。Nyberg(2010)研究了不同绩效水平下员工的离职倾向差异。他对3年内12 545名保险公司雇员的调查研究表明,当组织为员工提供较高的薪酬增长时,高绩效与离职倾向间的负向关系加强。此外,明星员工感受到的因高绩效而获得高报酬的程度越高,高绩效与离职倾向间的负向关系就越强。

其次,为明星员工提供良好的支持环境,包括高水平的同事等。其原因在于:第一,良好的支持体系是明星员工重要的知识信息来源。不同知识背景的同事之间的交流不仅可以促进相互学习,而且可以提升创造力或促进创新(Oldham和Cummings,1996)。第二,支持体系能够为明星员工提供良好的反馈。反馈是矫正行为、适应环境,进而取得高绩效的重要手段。同事们作为明星员工的重要合作者,对其工作行为可以提供高质量的反馈,从而帮助其提升绩效(DeShon等,2004)。第三,支持体系可以传递有效需求。对于明星员工来说,虽然其与外界的接触水平较高,但并不能做到面面俱到,因此通过同事及其他相关者满足不同的需求,是其提升绩效的重要手段(Dahlin等,2005)。第四,高期望带来高绩效。明星员工在组织中的重要作用,使得其成为组织关注的焦点。社会心理学的“皮格马利翁”效应表明,当别人对自己有更高的期待时,自身的成就可能会更高(Tierney和Farmer,2004)。

而在引入明星员工方面,需要注意的是,从外部雇用明星员工是否一定有助于组织的发展。Groysberg等(2008)研究发现,在组织的知识池中存在着两类知识,分别是员工个体的知识和组织的知识。所谓员工个体的知识就是蕴含在员工个人身上的知识,可以随着个体的流动而转移,而组织知识则是组织在发展过程中固定下来的认知模式、决策策略及价值取向等,这些知识并不易随个体的流动而发生变化。组织的产出不仅依赖于个体知识,还依赖于组织特有的知识。明星员工固然具有丰富的个体知识,但其高绩效的取得还依赖于组织特有的知识。因此,对于吸收明星员工的组织来说,明星员工的加入并不必然带来高绩效,其原因在于明星员工依托的原组织特有的知识,新组织往往并不具备。

综上所述,在明星员工流动管理中,无论是留住明星员工,还是引进明星员工,都需要慎重。就留住明星员工来说,组织除了要提供有竞争力的薪酬,并保持其一定的增长率之外,还要为明星员工的发展提供良好的支持体系。而就引进明星员工来说,明星员工也不是“万灵丹”,盲目的引进一方面可能造成明星员工的水土不服,另一方面也可能会破坏组织的氛围,从而对组织的绩效产生负面影响。

五、结论与未来研究展望组织中具有高绩效、高可见性、高社会资本和高社交性特征的员工被称为明星员工。明星员工对组织绩效有着不可或缺的重要作用,但同时也可能产生一定的负面影响。组织应针对明星员工自身的特点及可能产生的作用从明星员工的培养、维护和流动等方面积极地对明星员工进行管理。现有研究在明星员工的内涵、作用及管理等方面已经取得了丰富的成果,未来可以从以下三个方面进一步推进该领域的研究:

(一)明星员工的识别对于究竟该如何定义明星员工,研究者还没有达成共识。这其中存在两个分歧:第一,就明星员工的具体内涵来说,高绩效是否是明星员工的唯一标准?如果不是,明星员工还应该具备哪些属性?明星员工是否要长期保持明星水准?如果是,这个长期需要持续多长时间?第二,在实证研究中,明星员工该如何识别。现有研究主要通过客观数据来识别明星员工,如Oettl(2012)的研究通过科学家的引用率来反映明星员工,而Groysberg等(2008)的研究将整体样本中的前3%定义为明星员工。但是以上方法应用于企业研究存在一定的困难,首先,企业中的员工没有类似引用率这样的客观指标,其次,研究者很难获得整体数据并按照排序的方法识别出明星员工。因此,未来的研究需要关注以上两点分歧,在确定明星员工的具体内涵之后,开发相应的实证研究工具来识别组织中的明星员工。

(二)明星员工产生影响的边界条件通过上文的回顾可以看出,明星员工在组织中的作用存在积极和消极两个方面。一方面明星员工的存在可以帮助同事们提高绩效,同时促进组织整体绩效的提升,而另一方面明星员工的存在又可能抑制其同事的绩效,对组织整体绩效也有负面影响。面对这样矛盾的结论,可能的解释在于,存在一定的边界条件使得明星员工发挥着不同的作用。本文认为可以从以下三个方面来考虑明星员工发挥作用的边界条件:第一,明星员工与受影响的同事的个人特征。例如,具有主动性的明星员工更可能发出帮助行为,而谦逊的同事也更可能接受明星员工的指导。第二,明星员工与同事的关系或者在社会网络中两者之间联系的强度。两者关系较好,或者联系紧密时,明星员工更可能对其同事产生积极影响。第三,工作的性质。如果工作是相互独立的,明星员工对其他人工作的影响就比较小,而当其他人的工作与明星员工的工作联系紧密时,明星员工的影响力较强。除了以上三点,还可能存在其他边界条件,有待未来的研究积极探索。

(三)中国文化情境下的明星员工管理现有关于明星员工的研究多是在西方文化情境下开展的,本文以“明星”“明星员工”“高绩效个体”等为关键词在中国知网中搜索,尚未发现有文章涉及这一主题。在中国文化情境下,明星员工问题可能面临一定的特殊性。例如,在我们的文化中,团队中的明星员工可能更难产生、更难保持。我们的文化强调“枪打出头鸟”“出头的橼子先烂”,因此,员工成为明星员工的意愿较弱,而即使成了明星员工,其他员工对其的负向影响也可能使其很难保持长期的明星水准。另外,由于儒家的“不患寡而患不均”的思想,明星员工的高报酬更可能带来不利影响。可见,未来的研究有必要在中国文化情境下开展明星员工的本土化研究。

| [1] | Aguinis H, O'Boyle Jr E. Star performers in twenty-first century organizations[J].Personnel Psychology,2014,67(2): 313–50. |

| [2] | Azoulay P, Zivin J S G, Wang J J. Superstar extinction[J].The Quarterly Journal of Economics,2010,125(2): 549–589. |

| [3] | Beck J W, Beatty A S, Sackett P R. On the distribution of job performance:The role of measurement characteristics in observed departures from normality[J].Personnel Psychology,2013,67(3): 531–566. |

| [4] | Borman W C, Motowidlo S J. Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance[A]. Schmitt N, Borman W(Eds.). Personnel selection in organizations[C]. New York: Jossey-Bass, 1993. |

| [5] | Bunderson J S. Recognizing and utilizing expertise in work groups:A status characteristics perspective[J].Administrative Science Quarterly,2003,48(4): 557–591. |

| [6] | Burke M A, Fournier G M, Prasad K. The diffusion of a medical innovation:Is success in the stars? Further evidence[J].Southern Economic Journal,2007,75(4): 1274–1278. |

| [7] | Buunk B P, Zurriaga P, Peíró J M, et al. Social comparisons at work as related to a cooperative social climate and to individual differences in social comparison orientation[J].Applied Psychology,2005,54(1): 61–80. |

| [8] | Call M L, Nyberg A J, Thatcher S M B. Stargazing:An integrative conceptual review, theoretical reconciliation, and extension for star employee research[J].Journal of Applied Psychology,2015,100(3): 623–640. |

| [9] | Cialdini R B, Borden R J, Thorne A, et al. Basking in reflected glory:Three (football) field studies[J].Journal of Personality and Social Psychology,1976,34(3): 366–375. |

| [10] | Coff R, Kryscynski D. Drilling for micro-foundations of human capital- based competitive advantages[J].Journal of Management,2011,37(5): 1429–1443. |

| [11] | Dahlin K B, Weingart L R, Hinds P J. Team diversity and information use[J].Academy of Management Journal,2005,48(6): 1107–1123. |

| [12] | DeShon R P, Kozlowski S W J, Schmidt A M, et al. A multiple-goal, multilevel model of feedback effects on the regulation of individual and team performance[J].Journal of Applied Psychology,2004,89(6): 1035–1056. |

| [13] | Granovetter M S. The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6): 1360–1380. |

| [14] | Grigorious K, Rothaermel F T. Structural microfoundations of innovation:The role of relational stars[J].Journal of Management,2014,40(2): 586–615. |

| [15] | Groysberg B, Lee L E. Hiring stars and their colleagues:Exploration and exploitation in professional service firms[J].Organization Science,2009,20(4): 740–758. |

| [16] | Groysberg B, Lee L E, Nanda A. Can they take it with them? The portability of star knowledge workers' performance[J].Management Science,2008,54(7): 1213–1230. |

| [17] | Groysberg B, Polzer J T, Elfenbein H A. Too many cooks spoil the broth:How high-status individuals decrease group effectiveness[J].Organization Science,2011,22(3): 722–737. |

| [18] | Kelly R, Caplan J. How Bell Labs creates star performers[J].Harvard Business Review,1993,71(4): 128–139. |

| [19] | Kim E, Glomb T M. Victimization of high performers:The roles of envy and work group identification[J].Journal of Applied Psychology,2014,99(4): 619–634. |

| [20] | Lam C K, Van der Vegt G S, Walter F, et al. Harming high performers:A social comparison perspective on interpersonal harming in work teams[J].Journal of Applied Psychology,2011,96(3): 588–601. |

| [21] | Lockwood P, Kunda Z. Superstars and me:Predicting the impact of role models on the self[J].Journal of Personality and Social Psychology,1997,73(1): 91–103. |

| [22] | Maltarich M A, Nyberg A J, Reilly G. A conceptual and empirical analysis of the cognitive ability-voluntary turnover relationship[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(6): 1058–1070. |

| [23] | Merton R K. Social theory and social structure[M]. New York, NY: Free Press, 1968 . |

| [24] | Nyberg A. Retaining your high performers:Moderators of the performance-job satisfaction-voluntary turnover relationship[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(3): 440–453. |

| [25] | O'Boyle Jr E, Aguinis H. The best and the rest:Revisiting the norm of normality of individual performance[J].Personnel Psychology,2012,65(1): 79–119. |

| [26] | Oettl A. Reconceptualizing stars:Scientist helpfulness and peer performance[J].Management Science,2012,58(6): 1122–1140. |

| [27] | Oldham G R, Cummings A. Employee creativity:Personal and contextual factors at work[J].Academy of Management Journal,1996,39(3): 607–634. |

| [28] | Oldroyd J R, Morris S S. Catching falling stars:A human resource response to social capital's detrimental effect of information overload on star employees[J].Academy of Management Review,2012,37(3): 396–418. |

| [29] | Overbeck J R, Correll J, Park B. Internal status sorting in groups:The problem of too many stars[J].Research on Managing Groups and Teams,2005,7 171–202. |

| [30] | Pfeffer J. Fighting the war for talent is hazardous to your organization's health[J].Organizational Dynamics,2001,29(4): 248–259. |

| [31] | Tierney P, Farmer S M. The Pygmalion process and employee creativity[J].Journal of Management,2004,30(3): 413–432. |

| [32] | Tushman M L. Special boundary roles in the innovation process[J].Administrative Science Quarterly,1977,22(4): 587–605. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38