文章信息

- 张敏, 张一力, 凡培培

- Zhang Min, Zhang Yili, Fan Peipei

- 企业家"主我"认知与"宾我"认知的博弈: 对双元创新路径的认知新解

- The Game between "I" Self-cognition and "Me" Self-cognition of Entrepreneurs:A New Cognitive Perspective of Ambidextrous Innovation Path

- 外国经济与管理, 2016, 38(2): 3-15

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(2): 3-15.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-10-09

一、前 言

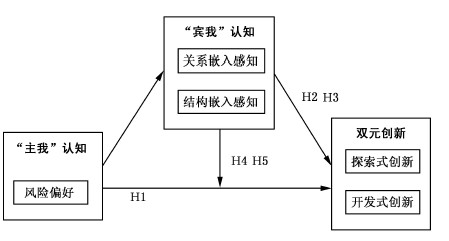

中国正经历着由大国向强国的战略转变,借助创新驱动与智能转型实现探索式创新与开放式创新的协同发展将成为经济新常态下中国崛起的必然之举。双元创新作为一种特殊的动态能力成为企业转型变革的直接动力(Helfat等,2009),而企业家要素是国家创新过程中最为活跃、最为积极的创新资源,企业家的创新行为决定了员工的创新热情;企业家的双元创新潜力如若能够得以充分激发,由此产生的示范效应与杠杆效应将直接推动国家的战略转型。勇于承担风险是企业家的人格魄力,善于利用网络资源是动态环境中获取竞争优势的基本渠道;企业家作为天生的统领者(Alvarez和Busenitz,2001),其独特的风险识别与感知能力使之成为创新与变革的中坚力量。在这一过程中,企业家实现了对于自我认知的基本判断,不仅完成了相对稳定的知觉、记忆和思维等心理过程(即“主我”),还实施了对自身的观察、评价、推理与反思(即“宾我”)。企业家既是组织结构的设计者,也是创新情景的营造者。领导双元性实现的前提条件是自身认知双元能力的提升,认知过程的复杂性决定了企业家的创新过程必将存在“主我”与“宾我”的动态博弈,这不仅构成了双元认知的核心内容(Neck,2011),对“主我”与“宾我”关系的把控也成为探究双元创新实现机理的微观保障。对企业家创新过程的关注,尤其是针对自我认知与创新行为交互作用的细致解读,有利于形成企业家创新认知演化的一般分析框架。而从认知层面构建提升人力资本创新能力的基本策略,探究企业家认知双元性的内在机理,无疑为双元创新领域提供了又一独特的分析视角。

二、文献综述与假设提出(一)企业家“主我”认知与双元创新

探索式创新与开发式创新作为两种重要的创新方式成为现阶段创新研究的焦点,由于两类创新形式需要不同的组织结构、心智模式和文化背景,提升短期效率与获取持续竞争优势之间尽管存在资源争夺(Smith 和 Tushman,2005),但通过组织结构、运营情境和管理者三个层面的平衡与协同,依然能够促使双元创新的实现。其中,结构双元与情景双元主要针对组织结构设计、任务分解以及文化氛围的营造来实施,领导双元则侧重对领导行为和领导特征的识别与提炼(Mom等,2009;Raisch等,2009)。虽然近期关于双元创新的研究蔚然可观,但针对微观认知机理层面的分析却寥寥无几;尽管学者们认为双元创新的实现意味着领导者需要具备逻辑悖论的思辨能力,需要在两类创新行为之间进行均衡以实现协同发展,但是实现双元创新的内在动机与行为机理仍未能被有效揭示(Eisenhardt等,2010)。企业家双元创新行为的推动不仅取决于既有经验与学习能力的提升,还会受限于个体认知的发展轨迹,只有符合其认知模式的创新行为才会被实施。由于认知反映的是个体对内外部环境以及对行动与结果之间因果关系的态度与看法,企业家的自我认知与三种基本的双元策略之间均存在较强的依赖性,这也决定了从企业家认知层面探讨双元创新的实现机理具有重要的理论旨趣和现实意义。

自我认知(self-recognition)是心理学研究领域的重要概念,是个体对自己的生理状况、心理特征、社会关系等方面的观察、认识和评价,是一种复杂的心理过程。在这个过程中,人们既是认知的主体也是认知的对象,在对自己进行觉察、认知与评价的过程中,通过对自我的描述和判断形成自我认知(谢利·泰勒,2010)。自William(1890)将自我认知分为“主我”和“宾我”以来,这一分析框架已得到众多学者的认可。“主我”是个体在认识自我过程中的用于积极知觉和思考的一切心理过程,“宾我”则侧重个体对外部信息加以识别后形成的自我观察、推理与反思,不仅涉及信息的反馈,也包含着情感的表露。企业家精神意味着创业者需要具备创新性、先动性和风险承担的特征(Miller,1982),由于个体拥有相对有限的认知能力,需要借助简化的心智模型以评估创意并实施创新行为(Mitchell等,2002),风险偏好、控制错觉和代表性法则这三种认知偏差被证实将直接影响创新决策和创新行为(Simon等,2000;Fitjar和Rodriguez,2013)。对企业家创业认知的研究一直如火如荼,学者们认为创业认知与个体认知偏差密不可分。创业决策中的认知偏差和启发式法则(Busenitz等,1997)、反事实思维、归因风格、计划谬误和自我辩解的认知机制可以很好地解释创业者的行为(Baron,2004)。企业家运用简化的心智模式将分散的信息和资源进行整合,以创造新产品、新服务并创办企业,不同文化背景下的创业认知规律具有普适性(Mitchell,2002)。创业者采用启发式的逻辑认知模型来应对不确定情景下的创业风险,寻求创业机会并做出创业决策(Alvarez和Busenitz,2001)。一方面,对认知偏差的依赖几乎是人类的天性(Barsalou,2014),作为人类在漫长的进化历史中形成的、简化的认知策略(Haselton和Nettle,2006),个体在判断和决策时几乎本能地或无意识地受其影响,以节省认知努力和认知资源,相比于其他人,企业家更易受到特定的认知偏差的影响(Baron,2004);另一方面,高度动态和不确定的创业环境会放大认知偏差的影响效果(Baron,1998),创业经验的缺乏更是难以在短时间内克服,因而,认知偏差的存在映射了企业家在认识自我过程中极具代表性和普遍性的知觉特征与思维过程,即具有“主我”认知的特性。

过于乐观的自我估计、高估自身的管控能力以及不现实的乐观主义是最为普遍的个体心理特征,风险偏好意味着个体未能认识到自身知识的局限性而产生的认知偏差,更倾向于拒绝检验其所持的未经证实的假设(Gervais等,2003)。风险偏好也被视为是个体认为自身所掌握的知识准确度高于实际的一种信念(De Carolis和Saparito,2006),在高估“正确”的可能性的同时,降低对外界风险程度的判断,弱化负面信息的影响,导致企业家更易于做出高风险的创新决策(Hmieleski和Baron,2009)。企业家的风险倾向特征通常表现为个体采取非常规手段追求机会和争取超额利润的强烈欲望(Ozgen和Baron,2007),风险偏好促使个体高估自身的风险掌控能力,倾向于一直坚持最初的创新决策和信息判断,高度的自我认可和强烈的自我认知将直接影响个体的创新行为(Moore和Healy,2008),尤其是不确定的内外环境更易迫使企业家通过采取冒险行为来获得超额利润Moore和Healy,2008)。风险偏好与公司创办率正相关(Ucbasaran等,2003),特别是在任务复杂度高、信息缺失的情景下,企业家风险偏好程度越高,越倾向于呈现出强烈的自我认知(Moore和Cain,2007)。风险偏好不仅仅决定了企业家具备的独特信息加工方式,也被认为是动态竞争环境中把握发展机遇的重要认知动力,决定了企业家的创业决策路径与行为模式(Block等,2015),主宰了企业家“主我”认知的全部心路历程。由于风险偏好代表着创业警觉性和对超额利润的强烈欲望(Ozgen和Baron,2007),并直接诱发创业动机与创新行为;这种认知模式不仅有助于企业家对运营流程进行持续优化,还有助于其主动搜寻创业机遇并承担风险,进而激发两类创新行为的协同效应。因此,本研究借助风险偏好以审视企业家认知过程中具备的“主我”认知特性及其心理模式,并提出以下假设:

H1-1:企业家风险偏好与探索式创新行为正相关;

H1-2:企业家风险偏好与开发式创新行为正相关;

H1-3:企业家风险偏好与双元创新行为正相关。

(二)企业家“宾我”认知与双元创新“宾我”认知是个体对外部信息加以识别后形成的自我观察、推理与反思,是借助信息反馈形成的对自我的描述和判断。企业家的创新行为嵌入于与他人互动形成的关系网络中,受到来自社会结构的文化、声誉等因素的影响(Granovetter,2005)。企业家对人际关系中关系疏密与质量的感知,以及对嵌入关系构成的网络整体结构的判断,能够从微观和中观层面形成对自身在网络中的自我认知。Krackhardt(1987)最早明确提出对关系嵌入和结构嵌入的自我报告本质上是对互动行为的再次认知。Casciaro等(1999)认为团队成员对社会网络嵌入特征具有不同的感知能力,对社会网络的感知过程也是心智模式的创造过程,更是“宾我”认知的形成过程,个体创造出这种自我认知并努力接纳它,最终对个体工作绩效产生影响(苏敬勤和林海芬,2012)。尽管近期的研究逐步开始利用社会网络理论来解释双元创新,也更加关注外部环境及技术不确定性对上述结论的影响,但针对个体层面影响机理的研究还较为鲜见(Mom等,2009)。鉴于已有针对网络嵌入性与创新行为的研究成果已经相当丰硕,且本研究主要关注认知层面的双元创新提升策略,企业家对社会网络的解读都是基于个体的主观感受和认知(Shore,2006),对个体双元创新平衡的阐释需要了解个体的心理属性特征并捕捉个体认知和社会网络构建在互动过程中的独特规律,而风险偏好与网络嵌入性认知为上述规律的探究提供了个体认知层面的维度参照。

嵌入理论认为,个体或组织所嵌入的网络特征是影响企业创新绩效的重要因素(Fleming等,2007),关系嵌入与结构嵌入作为最主要的网络特征一直受到学界重视。通常,学者们认为风险偏好的个体对人际交互预期以及人际关系中亲密程度的评判将产生锚定效应,继而夸大对自身所拥有的社会资本的认知(Baldwin,1992),诱导企业家高估其在社会网络中的中心地位并强化对自我中心性的认知评价(Kumbasar等,1994),特别是在动态的或不确定的竞争环境中,企业家对关系互惠性和传递性的感知将明显超过实际的交互情形并直接影响心理体验和情感认知。风险偏好通过影响企业家对个体中心地位的判断进而对企业家的创新行为产生影响,而对企业网络中心性的判断则取决于企业家的认知过程。一方面,由于个体在某个特定时刻形成的“宾我”认知只能映射某个时点的社会网络嵌入特征,而被激活的认知信息则取决于个体认知能力的差异;另一方面,市场化制度环境的变迁对企业家的网络资源整合能力产生新的要求,网络能力的差异特别是网络认知能力的差异亦会导致对关系嵌入和结构嵌入的判断出现差别。由此可以推断,企业家风险偏好作为“主我”认知的核心表现维度,将通过影响“宾我”认知,即关系嵌入与结构嵌入的感知,进而与创新行为建立关联。因此,企业家在社会网络中形成的“主我”认知在某种程度上将决定“宾我”认知的最终描述,而本研究也将延续嵌入理论中最为经典的关系嵌入与结构嵌入这一分析框架,并用以刻画企业家对网络信息的识别、推理与判断过程。基于上述分析,我们提出“主我”认知对“宾我”认知产生支配、主导作用这一基本构想,认为“主我”认知通过影响“宾我”认知进而对创新行为产生影响,并建立以下假设:

H2-1:企业家关系嵌入感知在风险偏好与探索式创新行为之间起中介作用;

H2-2:企业家关系嵌入感知在风险偏好与开发式创新行为之间起中介作用;

H2-3:企业家关系嵌入感知在风险偏好与双元创新行为之间起中介作用;

H3-1:企业家结构嵌入感知在风险偏好与探索式创新行为之间起中介作用;

H3-2:企业家结构嵌入感知在风险偏好与开发式创新行为之间起中介作用;

H3-3:企业家结构嵌入感知在风险偏好与双元创新行为之间起中介作用。

但是,上述分析并未能体现认知—行为链中的主导力量,谁将成为引领创新行为的最直接的认知动力?“主我”认知与“宾我”认知之间是否存在进一步的交互?由于企业家资源的人力资本属性使得两类认知之间存现持续的博弈,上述问题依然未能得到明确的解释。企业家创新作为一种社会化活动,必然嵌入于一定的社会环境中。作为企业家“主我”认知的主要表现,企业家的风险偏好成为推动双元创新的必要条件。面对资源的争夺、持续发展与短期利益的压力,超出常人的胆识和自信成为抵御外界不确定性并强化创新意愿的直接动力(Choo和 Wong,2006)。企业家在与环境进行持续互动的复杂进程中,形成了自身特殊的认知结构与决策模式,进而能够有效地处理信息、感知机会、进行决策推理(Chang等,2011)。由此判断,企业家只有投身于复杂环境中的创新行为,才会获得对网络嵌入性的感知,“主我”认知是产生“宾我”认知的前提条件,个体在完成对自我认知的反馈与重塑之后获得对自身真实而完整的判断,在形成自我价值的状态描述之后,最终表现为实际的创新行为。然而,为何这一得到前人验证的认知—行为链并没有在分析中得以体现?企业家创新既具有先天的个体特质要求和明确的行为倾向,也需要重视来自于网络中的综合体验。企业家的社会资本源自于对资本和信息的掌控能力,形成对网络嵌入性的感知既是社会资本的内在表现,也是形成创新可行性与创新动机的必要条件。企业家“宾我”认知一旦形成,反而会对“主我”认知产生影响,即企业家“宾我”认知(网络嵌入性认知)在“主我”认知(风险偏好)与双元创新之间可能起到调节作用。企业家对网络的认知能力会对风险偏好与双元创新之间的推动作用产生影响,对网络嵌入程度的感知越高,企业家风险偏好对双元创新的正向引领作用就会越明显。

基于上述分析,我们提出“宾我”认知在“主我”认知与双元创新之间起到正向调节作用这一基本构想,并建立以下假设:

H4-1:企业家关系嵌入感知在风险偏好与探索式创新行为之间起正向调节作用;

H4-2:企业家关系嵌入感知在风险偏好与开发式创新行为之间起正向调节作用;

H4-3:企业家关系嵌入感知在风险偏好与双元创新行为之间起正向调节作用;

H5-1:企业家结构嵌入感知在风险偏好与探索式创新行为之间起正向调节作用;

H5-2:企业家结构嵌入感知在风险偏好与开发式创新行为之间起正向调节作用;

H5-3:企业家结构嵌入感知在风险偏好与双元创新行为之间起正向调节作用。

|

| 图 1 研究设计 |

(一)研究过程和样本描述

温州企业家是温州经济的缔造者,创造了曾经辉煌的温州模式。温州本土的7万家私营企业和超过32万家个体工商户借助本土温商网络已经创立了多个中国驰名商标、中国名牌产品以及国家级生产基地;随着超过200万温州人在国内各大城市成功创业,相继成立了近200个在外温州商会,国内温商已经在全国各地建立了相对成熟的社会网络。社会网络不仅反映了现实世界中行动和情感交互的模式,也反映出个体对社会关系的认知重建。认知能力有限促使温商密切嵌入于其所在的社会网络以获取多样化的资源,也导致个体在决策过程中不可避免地出现自我认知偏差。本研究将针对温州企业家的自我认知及其与双元创新行为之间的作用机理展开研究,虽然仅仅以温商这一特定的企业家群体作为分析对象,但由于样本本身所反映出来的企业家精神及认知特征较为典型,有助于识别企业家自我认知与双元创新行为之间的互动规律。

为了更有效地发放和回收问卷,本研究在2014年3月至2015年2月间,采用方便抽样的方法针对温州本地和国内其他城市的温州企业家(包括董事长、总经理和企业高管)采集了大量质性资料。问卷收集采用两种途径:首先,研究团队借助温州市市政府的温商回归项目,在各地方科技局、市经合办等相关部门和人员的帮助下,通过电子问卷的方式发放和回收问卷;其次,针对在温州举办的各类招商会以及温州商会会长(秘书长)培训班的契机,对参与会议的会长、秘书长发放问卷。在此过程中,笔者对问卷发放、填写和回收实行全程跟踪,保持与相关人员的联系,保证了问卷的回收率。问卷共发放192份,回收178份,回收率92.7%。对问卷填写明显不完整的、填写不认真的以及明显存在雷同的问卷予以删除。最终获得有效问卷162份。被调查企业家平均年龄为38.56岁,男性占62%,企业成立时间平均为5.35年。所调查的企业中制造业和批发零售业均占19.2%,金融服务、房地产及商业服务类均占8.5%,文化体育均占6.4%。租赁和商业服务业以及制造业企业规模均在300人以下,文化体育和娱乐业、交通运输业、批发零售业和金融及保险业的企业规模均在100人以下。年销售额在5000万以下的企业达到63.1%,与温州市经合办统计的温商数据基本一致,说明被测群体能够反映当前温州企业家的基本情况。

(二)变量测量问卷中的题项均借鉴学界成熟的量表,以获得较高的内容效度。关系嵌入与结构嵌入主要借鉴Granovetter(1985)、Nooteboom(2006)等学者的较为经典的研究成果。关系嵌入采用与合作伙伴的接触频率、合作范围、信息交流以及信任建立等方面进行衡量;结构嵌入采用网络规模、中心性两方面进行测度。探索式创新和开发式创新在借鉴Tushman和Anderson(1986)发表的经典量表的基础上进行适当调整,对探索式创新的测量涵盖4个选项,代表题项为:我们经常对现有产品实施改进;对开发式创新的测量包括5个选项,代表题项为:我们不断开发或进入新市场。双元创新可以通过平衡(balance)和整合(combined)两个维度衡量,平衡维度用两类创新的差额来测度两者间的平衡程度;整合维度使用两类创新的乘积对两者的整合作用进行衡量(Can等,2009)。本研究中认为探索式创新与开发式创新存在互补关联,因而采用探索式创新与开发式创新的乘积来表示双元创新的协同程度(Nagaoka 和 Kwon,2006)。对风险偏好的测量来自Larrick等(2007)的研究结论,总共4个题项,代表题项为:我们的创新决策的准确率高于竞争对手。为了获得被试的真实认知,问卷在设计时回避了敏感的私人关系问题,并尽可能营造真实的交往情境。所有问卷均进行了预测试,并对表述内容结合行业特点进行了微调。上述所有问卷均采用5分制评定计分,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。

此外,由于企业家创新行为可能会受到企业和创业者其他因素的影响(Hmieleski和Baron,2009),所以本研究将企业规模、企业成立时间及企业家的性别、年龄和受教育程度作为控制变量。其中,公司年销售额2000万元以下设为1,公司年销售额2000万元-5000万元设为2,公司年销售额5000万元-1亿元设为3,公司年销售额1亿元以上设为4;企业成立时间和创业者年龄为具体年限;企业家性别为二分变量(其中0=男性,1=女性);受教育程度为类别变量(1=小学或初中,2=高中或中专,3=大专,4=本科,5=硕士及以上)。

(三)共同方法偏差分析由于问卷中的所有题项由同一人填写,可能造成共同方法偏差(common method bias,CMB),导致变量间的相关性膨胀,发生第一类错误而降低结果准确性。在问卷设计时,我们也采取了打乱题项顺序,设计干扰项等方法规避共同方法偏差,问卷回收后进一步采用Harman单因子分析进行检验,将所有变量放入探索性因子分析框中,观察未旋转的因子分析结果,如果只得到一个因子或某个因子解释力特别大,表明共同方法偏差严重。本研究中,因子分析的KMO值为0.952,卡方为2818.105,显著性水平为0.000。最大方差贡献率为16.325%,可以确定本研究共同方法偏差在可接受范围内。

四、模型验证(一)量表信度与效度检验

如表 1所示,所有潜变量的Cronbach’s Alpha系数均超过0.7,表明量表具有较高信度。各潜变量组合信度均大于0.8,AVE均大于0.5这一临界值,表明测量项目具有较高的收敛效度。任何一个潜变量的AVE均方根都大于与其他潜变量的相关系数,表明各潜变量间区分效度良好。通过对样本做KMO测度和Bartlett球形检验,KMO 值为0.748,Bartlett球形检验值为207. 237,p<0.001,表明该样本适用于因子分析。采用极大似然法进行验证性因子分析,得到表 2,说明量表具有较高的结构效度。

| 潜变量 | Cronbachs’α | 组合信度 | AVE |

| 风险偏好 | 0.824 | 0.819 | 0.689 |

| 探索式创新 | 0.905 | 0.901 | 0.715 |

| 开发式创新 | 0.892 | 0.889 | 0.696 |

| 关系嵌入感知 | 0.909 | 0.910 | 0.702 |

| 结构嵌入感知 | 0.911 | 0.909 | 0.716 |

| 变量 | χ2/df | RMSEA | NFI | IFI | CFI | GFI |

| 风险偏好 | 1.786 | 0.015 | 0.912 | 0.932 | 0.952 | 0.963 |

| 探索式创新 | 2.126 | 0.018 | 0.923 | 0.931 | 0.951 | 0.952 |

| 开发式创新 | 2.633 | 0.035 | 0.935 | 0.928 | 0.953 | 0.968 |

| 关系嵌入感知 | 3.101 | 0.032 | 0.926 | 0.919 | 0.932 | 0.923 |

| 结构嵌入感知 | 2.982 | 0.026 | 0.941 | 0.937 | 0.931 | 0.936 |

| (n=162) | ||||||||||

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。 | ||||||||||

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.企业成立时间 | 1 | |||||||||

| 2.企业规模 | 0.316** | 1 | ||||||||

| 3.企业家性别 | -0.037 | 0.067 | 1 | |||||||

| 4.企业家年龄 | 0.223** | -0.089 | 0.000 | 1 | ||||||

| 5.企业家受教育程度 | -0.103 | 0.113 | 0.026 | -0.103 | 1 | |||||

| 6.风险偏好 | 0.215** | 0.152** | -0.024 | 0.039 | 0.106 | 1 | ||||

| 7.探索式创新 | 0.026 | 0.135** | -0.119 | 0.102 | 0.047 | 0.218** | 1 | |||

| 8.开发式创新 | 0.151 | 0.223** | -0.154 | 0.101 | 0.185*** | 0.351** | 0.097 | 1 | ||

| 9.关系嵌入感知 | 0.103 | 0.352** | 0.020 | 0.117 | 0.232*** | 0.156** | 0.109 | 0.113 | 1 | |

| 10.结构嵌入感知 | 0.105 | 0.329** | 0.057 | 0.096 | 0.169*** | 0.177** | 0.115 | 0.118 | 0.389*** | 1 |

| 均值 | 5.35 | 3.51 | 0.36 | 38.56 | 3.809 | 3.253 | 3.809 | 3.261 | 3.945 | 3.292 |

| 标准差 | 0.953 | 0.517 | 0.499 | 7.398 | 0.866 | 0.905 | 0.866 | 0.972 | 0.784 | 0.898 |

本研究中所有回归系数均进行标准化处理,借助相关性分析,发现个体风险偏好分别与探索式创新和开发式创新正相关,企业家表现出的本能的“主我”认知有利于探索式创新和开发式创新,H1-1和H1-2得到初步验证。此外,研究还发现,个体风险偏好能够显著增加个体对网络嵌入性的感知,企业家表现出的本能的“主我”认知越强,则“宾我”感知程度越高。

(三)中介效应检验中介效应的检验参见表 4,在分析过程中对所有数据采用极值标准化方法进行标准化处理,使之落入某个特定区间内,且均是具有相同尺度的无量纲量。对某一个样本数据s,设其最大值为smax,最小值为smin,利用 $s'=\frac{s-{{s}_{\min }}}{{{s}_{\max }}-{{s}_{\min }}}$来获得极值标准化的数据。根据Mathieu和Taylor(2007)的观点,验证部分中介作用时需要同时考察三条路径,分别是自变量对中介变量的预测作用、引入中介变量之后自变量对因变量的预测作用、引入自变量之后中介变量对因变量的预测作用,只有在这三条路径都达到显著水平时,部分中介作用的假设成立;如果引入中介变量之后自变量对因变量的预测作用不再显著,则存在完全中介作用。

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。 | ||||||

| 模型1探索式创新 | 模型2探索式创新 | 模型3开发式创新 | 模型4开发创新 | 模型5双元创新 | 模型6双元创新 | |

| 控制变量 | ||||||

| 企业成立时间 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.016 |

| 企业规模 | 0.105 | 0.103 | 0.109 | 0.105 | 0.102 | 0.101 |

| 企业家性别 | -0.115 | -0.111 | -0.113 | -0.110 | -0.108 | -0.106 |

| 企业家年龄 | 0.103 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 0.102 | 0.102 |

| 企业家受教育程度 | 0.0391 | 0.0352 | 0.0366 | 0.0357 | 0.0333 | 0.0318 |

| 自变量 | ||||||

| 风险偏好(主我) | 0.209** | 0.198** | 0.212** | 0.210** | 0.225** | 0.336** |

| 中介变量 | ||||||

| 关系嵌入感知(宾我) | 0.105 | 0.110 | 0.116 | |||

| 结构嵌入感知(宾我) | 0.112 | 0.115 | 0.120 | |||

| Adjusted R2 | 0.163 | 0.282 | 0.228 | 0.301 | 0.324 | 0.358 |

| F | 3.853** | 6.228** | 4. 203** | 7.121** | 5.332** | 11.683** |

在模型2、4、6中引入中介变量后,风险偏好与因变量的关系依然显著,H1-1、H1-2、H1-3均得到验证;但是中介变量与因变量的关系均未能达到显著水平,H2-1、H2-2、H2-3以及H3-1、H3-2、H3-3没有通过检验。

(四)调节效应检验对调节效应的检验通常利用层次回归完成,依次引入自变量和自变量与调节变量的乘积项,观察相关系数的变化,如果乘积项引入后,与因变量关系显著,则证明调节效应存在。表 5通过依次将控制变量、自变量以及控制变量与自变量的乘积项引入多元层次回归方程,以探求企业家“宾我”认知(网络嵌入性认知)在“主我”认知(风险偏好)与双元创新之间的调节作用。

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。 | ||||||

| 探索式创新 | 开发式创新 | 双元创新 | ||||

| 模型2 | 模型2-1 | 模型4 | 模型4-1 | 模型6 | 模型6-1 | |

| 控制变量 | ||||||

| 企业成立时间 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.013 |

| 企业规模 | 0.103 | 0.109 | 0.105 | 0.102 | 0.101 | 0.101 |

| 企业家性别 | -0.111 | -0.113 | -0.110 | -0.108 | -0.106 | -0.109 |

| 企业家年龄 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 0.102 | 0.102 | 0.103 |

| 企业家受教育程度 | 0.0352 | 0.0366 | 0.0357 | 0.0333 | 0.0318 | 0.0310 |

| 自变量 | ||||||

| 风险偏好(主我) | 0.198** | 0.212** | 0.210** | 0.225** | 0.336** | 552** |

| 调节变量 | ||||||

| 关系嵌入感知(宾我) | 0.105 | 0.103 | 0.110 | 0.118 | 0.116 | 0.115 |

| 结构嵌入感知(宾我) | 0.112 | 0.109 | 0.115 | 0.115 | 0.120 | 0.126 |

| 交互项 | ||||||

| 关系嵌入感知*风险偏好 | 0.232** | 0.219** | 0.591** | |||

| 结构嵌入感知*风险偏好 | 0.191** | 0.186** | 0.487** | |||

| Adjusted R2 | 0.282 | 0.398 | 0.301 | 0.428 | 0.358 | 0.526 |

| F | 6.228** | 10.297** | 7.121** | 12.872** | 9.683** | 16.105** |

在表 5中,关系嵌入感知与风险偏好的交互项对个体探索式创新、开发式创新和双元创新的影响均较为显著(系数分别为0.232、0.219和0.591,p<0.05),说明关系嵌入感知对风险偏好和个体创新行为之间的关系呈现出显著的正向调节作用。类似地,结构嵌入感知与风险偏好的交互项对个体探索式创新、开发式创新和双元创新的影响均较为显著(系数分别为0.191、0.186和0.487,p<0.05),说明结构嵌入感知对风险偏好和个体创新行为之间的关系呈现出显著的正向调节作用。企业家“宾我”认知在“主我”认知与双元创新之间的调节作用得到初步验证,H4-1、H4-2、H4-3以及H5-1、H5-2、H5-3均通过假设检验。

为进一步显示调节效应的作用模式,分别以关系嵌入和结构嵌入的均值为界,将大于等于均值的样本数归为高嵌入组,小于均值的样本数据归为低嵌入组,绘制风险偏好与双元创新行为的交互作用图。

图 2a为关系嵌入感知对风险偏好与双元创新行为的调节作用,图 2b为结构嵌入感知对风险偏好与双元创新行为的调节作用。从图中可以发现,关系嵌入感知和结构嵌入感知在风险偏好与双元创新行为的关系中均起到了正向调节作用,且低嵌入感知相对于高嵌入感知的调节效应更弱,说明建立紧密的关系网络可以充分激发风险偏好的正面作用,推动企业家实施双元创新行为。

|

| 图 2a 关系嵌入感知的调节作用 |

|

| 图 2b 结构嵌入感知的调节作用 |

企业家的双元创新是一项复杂的系统工程,涉及资源的分配与整合、差异化知识的获取以及新机会的识别。尽管很多研究已经从组织或者团队层面对个体双元创新行为进行了阐释(Gibson和Birkinshaw,2004),也相继挖掘出环境动态性、竞争强度以及独占性体制对双元创新的前瞻性影响(Lavie等,2010);但由于个体双元创新的实现既需要松散的耦合系统来推动(Gupta等,2006),也是一个复杂的认知过程(Smith和Tushman,2005),从微观层面探究个体双元创新的认知机理尚未获得实质性进展。本项研究以此为切入点,从微观认知层面对企业家的“主我”认知与“宾我”认知之间的对话过程及其与双元创新行为的关联机理展开探究,得到了下述基本结论:

首先,企业家的风险偏好是企业家精神的核心特征(Block等,2015),既能够促进探索式创新与开发式创新行为的实施,也能够破除创新过程中可能出现的认知冲突与资源瓶颈,推动探索式创新与开发式创新的协同发展。在很多学者看来,没有风险偏好就没有创新行为(Busenitz和Barney,1997),没有风险偏好就没有创业激情;风险偏好作为企业家思考、归因和获得决策的方式,被视为一种甚至不会被现实世界纠正的基本判断逻辑(陈震红和董俊武,2007),具有“主我”的自我认知特征。本研究证实企业家的“主我”认知作为一种信念和精神,在实现双元创新的过程中发挥重要作用。

其次,在认知双元的形成过程中,“主我”认知在构造行为链中的主体作用由于“宾我”认知的调节效应而进一步强化。参照前人的研究结论,个体的自我感知与行为会受到基本的适应性动机的影响,动机对个体自我认知的影响远大于对竞争行为的影响(Kaschak和Maner,2009)。作为应对不确定性的基本策略,企业家对掌控风险能力的强烈欲望会降低其对不确定因素的自我评价,并积极实施创新行为,即个体的“主我”认知作为一种本能冲动将影响“宾我”认知,并对双元创新行为发挥作用,“宾我”认知在“主我”认知与探索式创新、开发式创新及双元创新之间将会产生中介效应。然而,这一基本逻辑在本研究中并未得到证实。个体的自我认知过程依赖于信息的交互,“主我”认知根据“宾我”认知获得的信息反馈对自我的心理特征进行调整,在重塑个体认知世界的同时影响创新行为的实施。这一交互过程既是自我认知的形成过程,也是认知的博弈过程,而信息在认知—行为链的构建过程中发挥了重要作用,这也是“宾我”认知的角色由中介变量向调节变量转换的根源所在。本研究将企业家视为嵌入于网络中的松散的、具备多维嵌入特征的个体,由于网络嵌入特征将决定任务的创新程度(Rogan和Mors,2014),企业家可以通过激活对网络嵌入特征的感知来实现双元创新。尽管企业家已经具备对风险的偏好并能够自我强化对外界的掌控意识,但是其对网络中行为交互、信息流转以及规范约束的自我评价不仅决定了双元创新行为的实现,还影响了企业家的风险偏好和思维模式。“宾我”认知在“主我”认知与探索式创新、开发式创新及双元创新之间产生了积极的调节作用。本研究证实“主我”认知并非在认知—行为链中发挥主导作用,“宾我”认知在上述链条中也并非充当配角,对传统认知模式中“宾我”认知的中介效应的摒弃以及对潜在调节作用的挖掘,都映射出“宾我”认知与“主我”认知之间的博弈规律。

六、理论贡献与研究展望本研究拓展了既有双元创新领域的研究范畴,从微观角度对企业家双元创新行为的实施过程进行了阐述。企业家自身所具有的认知模式、认知能力以及认知过程构成了认知双元的基本框架(Neck,2011)。认知双元是“结构双元”、“情境双元”以及“领导双元”的微观认知基础,依托于个体的认知结构与个性特征,并根植于个体的自我认知形成路径。一方面,个体的“主我”认知作为一种心智模式和心理过程,需要借助启发式方法来提高环境的适应性并有效识别创新机会;另一方面,个体的“宾我”认知作为对外界信息反馈的回应,存在着复杂的思维与认知转换,但是个体认知能力的有限决定了难以对“情景”形成完整的理解与判断,认知的复杂性意味着个体的“主我”认知与“宾我”认知之间存在差距,两者的动态博弈将促成认知过载、认知惯性和认知柔性之间的相互转化,这也是企业家认知双元能力形成的基本模式(Hodgkinson和Healey,2011)。

由于个体的探索式创新与开发式创新行为需要激活不同的认知资源并实施不同的认知过程,双元创新使个体陷入认知资源分配的两难境地,“主我”认知与“宾我”认知之间的博弈将带来较高水平的认知压力(Laureiro-Martínez等,2010) ,特别是对于具备双元特质的企业家而言,双元创新的实现与创新过程中承受的高强度认知压力相伴而生(Keller和Weibler,2014)。为了缓解认知压力,一方面需要注重任务特征与风险偏好之间的匹配,另一方面还需要采用补偿机制来缓解认知失调,实现协同创新。由于个体在网络中的行为交互、信息流转、规范约束是实现双元创新的重要影响因素,社会网络为企业家双元创新提供了资源缓冲与整合的平台,因此,构建与创新特质相吻合的社会网络,设计有益于信息传递和行为引导的契约规范,将成为实现认知双元的重要保障。

“主我”认知与“宾我”认知的博弈是构建认知双元的基础,博弈不仅反映出“主我”认知与“宾我”认知对认知资源的争夺,还体现为两者间由中介效应向调节效应的转换。企业家认知双元的实现过程既是“主我”认知与“宾我”认知的动态博弈,也是认知资源的协调与整合过程。为了体现企业家与生俱来的、典型的自我认知规律,为了突出个体行为受制于所嵌入社会网络这一本质特征(Brass等,2004),本研究采用风险偏好和网络嵌入性作为“主我”认知与“宾我”认知的度量指标,发现了两者间的动态博弈规律并揭示了其与企业家双元创新行为之间的关联。由于自我认知是一个极其复杂的动态过程,本研究主要针对“主我”认知与“宾我”认知对双元创新行为的影响路径展开研究,对博弈过程的揭示还相对粗略。设计适合的度量指标对高/低关系嵌入感知(结构嵌入感知)条件下风险偏好与双元创新行为之间关系的变化进行深入探讨将是下一步的研究方向。

| [1] | Alvarez S A,Busenitz L W. The entrepreneurship of resource-based theory[J]. Journal of Management,2001,27(6):755-775. |

| [2] | Baldwin M W. Relational schemas and the processing of social information[J]. Psychological Bulletin,1992,112(3):461-484. |

| [3] | Baron R A. Cognitive mechanisms in entrepreneurship:Why and when enterpreneurs think differently than other people[J]. Journal of Business Venturing,1998,13(4):275-294. |

| [4] | Baron R A. The cognitive perspective:A valuable tool for answering entrepreneurship's basic "why" questions[J]. Journal of Business Venturing,2004,19(2):221-239. |

| [5] | Barsalou L W. Cognitive psychology:An overview for cognitive scientists[M]. New York Psychology Press,2014. |

| [6] | Brass D J,Galaskiewicz J,Greve H R,et al. Taking stock of networks and organizations:A multilevel perspective[J]. Academy of Management Journal,2004,47(6):795-817. |

| [7] | Burt R S. The network structure of social capital[J]. Research in Organizational Behavior,2000,22:345-423. |

| [8] | Busenitz L W,Barney J B. Differences between entrepreneurs and managers in large organizations:Biases and heuristics in strategic decision-making[J]. Journal of Business Venturing,1997,12(1):9-30. |

| [9] | Can Q,Gedajlovic E,Zhang H P.Unpacking organizational ambidexterity:Dimensions,contingencies,and synergistic effects[J].Organization Science,2009,20(4):781-796. |

| [10] | Casciaro T,Carley K M,Krackhardt D. Positive affectivity and accuracy in social network perception[J]. Motivation and Emotion,1999,23(4):285-306. |

| [11] | Chang Y Y,Hughes M,Hotho S. Internal and external antecedents of SMEs' innovation ambidexterity outcomes[J]. Management Decision,2011,49(10):1658-1676. |

| [12] | Choo S,Wong M. Entrepreneurial intention:Triggers and barriers to new venture creations in Singapore[J]. Singapore Management Review,2006,28(2):47-64. |

| [13] | De Carolis D M,Saparito P. Social capital,cognition,and entrepreneurial opportunities:A theoretical framework[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2006,30(1):41-56. |

| [14] | Eisenhardt K M,Furr N R,Bingham C B. CROSSROADS-Microfoundations of performance:Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments[J]. Organization Science,2010,21(6):1263-1273. |

| [15] | Fitjar R D,Rodríguez-Pose A. Firm collaboration and modes of innovation in Norway[J]. Research Policy,2013,42(1):128-138. |

| [16] | Fleming L,Mingo S,Chen D. Collaborative brokerage,generative creativity,and creative success[J]. Administrative Science Quarterly,2007,52(3):443-475. |

| [17] | Gervais S,Heaton J B,Odean T. Overconfidence,investment policy,and executive stock options[R]. Rodney L. White Center for Financial Research Working Paper,2003. |

| [18] | Gibson C,Birkinshaw J. The antecedents,consequences,and mediating role of organizational ambidexterity[J].Academy Management Journal,2004,47(2):209-226. |

| [19] | Granovetter M. The impact of social structure on economic outcomes[J]. Journal of Economic Perspectives,2005:33-50. |

| [20] | Gupta A K,Smith K G,Shalley C E. The interplay between exploration and exploitation [J]. Academy of Management Journal,2006,49(4):693-706. |

| [21] | Haselton M G,Nettle D. The paranoid optimist:An integrative evolutionary model of cognitive biases[J]. Personality and Social Psychology Review,2006,10(1):47-66. |

| [22] | Helfat C E,et al. Dynamic capabilities:Understanding strategic change in organizations[M]. John Wiley & Sons,2009. |

| [23] | Hmieleski K M,Baron R A. Entrepreneurs' optimism and new venture performance:A social cognitive perspective[J]. Academy of Management Journal,2009,52(3):473-488. |

| [24] | Hodgkinson G P,Healey M P. Psychological foundations of dynamic capabilities:Reflexion and reflection in strategic management[J]. Strategic Management Journal,2011,32(13):1500-1516. |

| [25] | Kaschak M P,Maner J K. Embodiment,evolution,and social cognition:An integrative framework[J]. European Journal of Social Psychology,2009,39(7):1236-1244. |

| [26] | Keller T,Weibler J. What it takes and costs to be an ambidextrous manager:Linking leadership and cognitive strain to balancing exploration and exploitation[J]. Journal of Leadership &Organizational Studies,2014,22(1):54-71. |

| [27] | Krackhardt D. Cognitive social structures[J]. Social networks,1987,9(2):109-134. |

| [28] | Kumbasar E,Rommey A K,Batchelder W H. Systematic biases in social perception[J]. American Journal of Sociology,1994,100(2):477-505. |

| [29] | Larrick R P,Burson K A,Soll J B. Social comparison and confidence:When thinking you're better than average predicts overconfidence (and when it does not)[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,2007,102(1):76-94. |

| [30] | Laureiro-Martínez D,Brusoni S,Zollo M. The neuroscientific foundations of the exploration? Exploitation dilemma[J]. Journal of Neuroscience,Psychology,and Economics,2010,3(2):95-115. |

| [31] | Lavie D,Stettner U,Tushman M L. Exploration and exploitation within and across organizations[J]. The Academy of Management Annals,2010,4(1):109-155. |

| [32] | Mathieu J E,Taylor S R. A framework for testing meso-mediational relationships in Organizational Behavior[J]. Journal of Organizational Behavior,2007,28(2):141-172. |

| [33] | Miller D,Friesen P H. Innovation in conservative and entrepreneurial firms:Two models of strategic momentum[J]. Strategic Management Journal,1982,3(1):1-25. |

| [34] | Mitchell R K,et al. Toward a theory of entrepreneurial cognition:Rethinking the people side of entrepreneurship research[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2002,27(2):93-104. |

| [35] | Mom T J M,et al. Understanding variation in managers' ambidexterity: Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms[J]. Organization Science,2009,20(4) :812-828. |

| [36] | Moore D A,Cain D M. Overconfidence and underconfidence:When and why people underestimate (and overestimate) the competition[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,2007,103(2):197-213. |

| [37] | Moore D A,Healy P J. The trouble with overconfidence[J]. Psychological Review,2008,115(2):502-507. |

| [38] | Nagaoka S,Kwon H U.The incidence of cross-licensing:A theory and new evidence on the firm and contract level determinants[J].Research Policy,2006,35,(9):1347-1361. |

| [39] | Neck H. Cognitive ambidexterity:The underlying mental model of the entrepreneurial leader[J],The New Entrepreneurial leader:Developing leaders who shape social and economic opportunity[C].2011:24-42. |

| [40] | Nooteboom B. Innovation,learning and cluster dynamics[J]. Clusters and Regional Development:Critical reflections and explorations.London and New York:Routledge,2006:137-163. |

| [41] | Ozgen E,Baron R A. Social sources of information in opportunity recognition:Effects of mentors,industry networks,and professional forums[J]. Journal of Business Venturing,2007,22(2):174-192. |

| [42] | Raisch S,et al. Organizational ambidexterity:Balancing exploitation and exploration for sustained performance[J]. Organization Science,2009,20(4):685-695. |

| [43] | Rogan M,Mors M L. A Network Perspective on Individual-Level Ambidexterity in Organizations[J]. Organization Science,2014,25(6):1860-1877. |

| [44] | Shore L M,et al. Social and economic exchange:Construct development and validation[J]. Journal of Applied Social Psychology,2006,36(4):837-867. |

| [45] | Simon M,Houghton S M,Aquino K. Cognitive biases,risk perception,and venture formation:How individuals decide to start companies[J]. Journal of Business Venturing,2000,15(2):113-134. |

| [46] | Smith E B,Menon T,Thompson L. Status differences in the cognitive activation of social networks [J]. Organization Science,2012,23(1):67-82. |

| [47] | Smith W K,Tushman M L. Managing strategic contradictions:A top management model for managing innovation streams[J]. Organization Science,2005,16(5):522-536. |

| [48] | Tushman M L,Anderson P. Technological discontinuities and organizational environments[J]. Administrative Science Quarterly,1986:439-465. |

| [49] | Ucbasaran D,et al. The impact of entrepreneurial experience on opportunity identification and exploitation:Habitual and novice entrepreneurs[J]. Advances in Entrepeneurship,Firm Emergence and Growth,2003,6:231-263. |

| [50] | Uzzi B. Social Structure and Competition in Inter-firm Networks:The Paradox of Embeddedness [J]. Administrative Science Quarterly ,1997,42 (1):35-67 |

| [51] | 陈震红,董俊武. 中国创业者的风险感知与创业决策——以武汉 "中国光谷" 的创业者为例[J]. 当代财经,2007 (9):10-16. |

| [52] | 邓少军,芮明杰. 高层管理者认知与企业双元能力构建——基于浙江金信公司战略转型的案例研究[J]. 中国工业经济,2013 (11):135-147. |

| [53] | 苏敬勤,林海芬. 认知偏差视角的管理创新引进机制实证研究[J]. 管理学报,2012,9(11):1653-1660. |

| [54] | 谢利·泰勒等.社会心理学[M].崔丽娟等译.上海:上海人民出版社,2010. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38