2025第51卷第4期

2. 华东理工大学 商学院,上海 200237;

3. 上海财经大学 经济学院,上海 200433

2. School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China;

3. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

创新是我国加快构建新发展格局、推动高质量发展的核心支撑。党的二十大报告指出:“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。”

在经济全球化背景下,中美双边贸易额飞速增长,两国经济深度交融,但贸易摩擦也在不断升级。面对中国的崛起,以美国为首的西方国家将中国视为最重要的战略竞争对手。2018年,出于维护全球霸权地位、遏制中国崛起的目的,美国单方面对华商品加征高额关税。美国加征关税直接影响我国企业的商品出口,并对企业绩效特别是创新活动产生负面冲击。基于美国对华加征关税的背景,并结合企业创新在建设科技强国中的关键作用,本文聚焦于探究美国加征关税对我国企业创新行为的影响,以期为我国优化贸易政策与创新激励机制提供参考。

具体而言,本文首先构建了一个带有金融摩擦和企业内生研发决策的国际贸易模型,并在理论分析基础上提出如下假设:贸易摩擦通过市场规模和融资约束渠道作用于企业创新。随后,本文利用上市公司数据、海关数据和关税数据,构建企业层面的进出口关税指标,以精准划分是否受美国加征关税影响的实验组和控制组。基于美国对华加征关税这一准自然实验(具有突发性和产品针对性),本文采用双重差分模型进行实证检验,以探究美国加征关税对我国企业创新的影响。研究结果表明:第一,受美国加征关税冲击,我国上市公司创新投入和产出均显著下降;第二,美国加征关税对我国企业创新的影响存在异质性,即高新技术企业和行业不可逆投资更高的企业是主要受损方,而地区层面的针对性政策可有效抵消其负面影响;第三,美国加征关税通过市场规模效应与融资约束双重渠道显著抑制我国上市公司创新。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:

第一,本文补充了贸易摩擦相关文献。目前贸易摩擦的文献主要聚焦于反倾销、反补贴的影响,随着近年来中美贸易摩擦加剧,学界开始量化评估中美贸易摩擦的影响,但现有文献大多围绕宏观层面展开,而受限于微观数据可得性,中美贸易摩擦的微观证据仍较为缺乏(He等,2021)。关于美国加征关税对企业创新的影响,已有研究主要通过文本分析构建企业层面贸易不确定性指数或实验组(Benguria等,2022;蔡中华等,2023),通过行业代码与征税清单匹配识别受制裁企业(周冬华等,2023;解维敏等,2024),或基于海外经营业务划分实验组(Chen等,2023;谢在阳和吴宝,2024)。本文则利用美国加征额外关税这一准自然实验,通过计算企业层面进出口关税精确识别受关税影响的实验组企业,为现有文献提供了更可靠的微观证据。

第二,本文丰富了探讨企业创新影响因素的文献。企业作为科技创新的核心主体,其创新活动是实现高质量发展、构建新发展格局的关键路径,探究其影响因素具有重要现实意义。现有文献主要从内部因素(财务特征、治理结构等)和外部因素(税收优惠、政府补贴、高新技术认定等)展开分析,近年来部分学者开始引入国际贸易框架,探讨贸易自由化(Autor等,2020;Liu等,2021;Coelli等,2022)和不确定性(Liu和Ma,2020)的影响,但总体而言,贸易摩擦视角的研究仍较为有限,且结论不统一(Akcigit和Melitz,2022)。本文在开放经济背景下构建了一个带有金融摩擦和企业内生研发决策的国际贸易模型,将市场规模与融资约束纳入统一分析框架,揭示两者在贸易摩擦加剧时降低企业研发投入的关联作用:加征关税导致市场规模压缩、企业价值降低,进而加剧融资约束。本文基于企业微观数据的实证检验进一步验证了理论假设,拓展了企业创新的影响因素的研究范围,为理解贸易摩擦影响创新驱动的微观机制提供了新的实证证据。

第三,本文的异质性分析对国家相关部门和企业协同应对外部贸易环境恶化与推动科技创新具有重要的政策启示。为抵御外部环境冲击,政府通过加大对高新技术企业和行业不可逆投资更高的企业的扶持力度,同时加强知识产权保护、人才激励机制与市场化制度建设,可有效缓解企业创新困境。研究结论进一步表明,国家战略与企业创新的协同能够有效抵御复杂的国际环境冲击和化解脱钩断链风险,为推动产业深度转型升级提供参考。

二、文献综述

本文基于美国加征关税这一准自然实验,聚焦贸易摩擦对企业创新的影响,因此文献综述将从贸易摩擦的经济后果与企业创新的影响因素两个维度展开。

1. 贸易摩擦的经济后果研究。自中国与美国建立经贸关系并加入世贸组织(WTO)以来,中美贸易摩擦始终存在,2018年美国对华加征关税将摩擦推升至历史高点。现有研究显示,美国加征关税对宏观经济的影响覆盖进出口(Benguria和Saffie,2019;Fajgelbaum等,2020;张国峰等,2021;余淼杰等,2022;Jiang等,2023)、消费价格(Amiti等,2019;Waugh,2019)、投资(Amiti等,2020;Carlomagno和Albagli,2022;Huang等,2023)、劳动力市场(Benguria和Saffie,2020;Chor和Li,2024)和政治选举(Fetzer和Schwarz,2021;Blanchard等,2024;Li等,2024)等多个领域。学界普遍认为贸易摩擦会显著抑制双边贸易和社会福利,对就业与收入产生负面影响。然而,受微观数据限制,企业层面的研究仍较为匮乏。He等(2021)基于海关数据与前程无忧招聘数据分析中美贸易摩擦对企业用工决策的影响;Benguria等(2022)采用上市公司年报文本分析发现中美互征关税加剧了企业贸易不确定性,且影响存在异质性。

2. 企业创新的影响因素研究。企业创新长期受到学界关注,现有研究主要从内部因素与外部因素两个维度展开分析。内部因素方面,研究表明企业基本财务特征与治理结构是重要驱动力量。财务特征主要包括融资约束(Himmelberg和Petersen,1994;张杰等,2012)、企业规模(Cohen和Klepper,1996;周黎安和罗凯,2005)等;治理结构则涉及企业性质(Tan,2001;陈元志等,2018)、股权制衡(冯根福和温军,2008;鲁桐和党印,2014;罗宏和秦际栋,2019)和高管激励(Balkin等,2000)等。外部因素方面,从国家政策视角看,税收优惠(Greenwald和Stiglitz,1986;李维安等,2016;Mukherjee等,2017)、政府补贴(Qiu和Tao,1998;张杰等,2015;解维敏等,2024)和高新技术企业认定(刘啟仁等,2023)会显著影响企业创新,合理的政策设计可有效激发企业创新活力。国际贸易作为另一关键外部因素,相关文献从进口(Bloom等,2016;Autor等,2020;何欢浪等,2021;Liu等,2021;Aghion等,2024)、出口(崔静波等,2021;Coelli等,2022;Aghion等,2024)和不确定性(Liu和Ma,2020)这三个视角展开研究。

就目前研究而言,大多数文献聚焦于评估贸易摩擦对美国的影响,而对中国效应的探讨则相对不足;而且,受限于微观数据可得性,现有研究大多从宏观视角展开,企业层面的微观证据仍较为匮乏。尽管现有关于企业创新影响因素的研究较为系统,但大多集中于融资约束、公司治理和国家政策等传统维度,而将国际贸易冲击不同机制纳入企业创新决策统一分析框架的研究较少。特别地,贸易摩擦对企业创新的影响研究仍存在一定空白,且结论尚不统一。基于上述研究缺口,本文的深入探讨具有重要理论价值。

三、理论假说

基于Chen等(2021)和Fan等(2023)的核心设定,本文构建了包含金融摩擦和企业内生研发决策的国际贸易模型,探讨贸易摩擦加剧如何通过抑制市场规模和收紧融资约束两个途径降低企业的最优研发规模。本文模型采用一个两期的设定,企业在第一期决定研发创新的投入,其规模会影响其第二期的生产效率或技术水平,并进一步影响企业的出口利润。

假设经济中存在一单位连续统的出口企业,每家企业使用劳动来生产最终产品

于是,企业每期面临的边际成本为

| $ \begin{array}{c}{z}_{t}={\rho z}_{t-1}+\varphi \mathrm{log}{d}_{t-1}\end{array} $ | (1) |

其中,

每家企业面临的国外市场的需求函数为

为引入融资约束,本文假设企业生产和研发的总投入面临如下的营运成本(working capital)约束:

| $ \begin{array}{c}{w}_{t}{l}_{t}+{d}_{t}\le {\chi }_{t}\end{array} $ | (2) |

其中,

| $ \begin{array}{c}{\chi }_{t}=\xi E\left[{V}_{t+1}\left({\tau }_{t+1}\right)\right]\end{array} $ | (3) |

其中,

在没有融资约束时,由企业的最优化条件可以得到其最优价格选择为

接下来,我们将具体分析融资约束收紧情形下的企业决策。给定企业研发投入

| $ \begin{array}{c}\pi_t\left(d_t\right|z_t,\varepsilon_t)=\varepsilon_t^{\frac{1}{\theta}}\left[\mathrm{exp}\left(z_t\right)\dfrac{\chi_t-d_t}{w_t}\right]^{1-\frac{1}{\theta}}\left(1+\tau_t\right)^{-1}-(\chi_t-d_t),t=1,2\end{array} $ | (4) |

由上式可知,

由于研发投入影响后续的生产率和收益,企业的生产和研发决策具有跨期性质。为便于分析,假设企业在第三期期初将退出市场,并获得固定收益

| $ \begin{array}{c}{V}_{1t}=\underset{{d}_{1}}{\mathrm{max}}{\pi }_{1}\left({d}_{1}|{z}_{1},{\varepsilon }_{1}\right)+\beta E\left[{V}_{2}\left({z}_{2}\right)\right]\end{array} $ | (5) |

其中,

| $ \begin{array}{c}{\varepsilon }_{1}^{\tfrac{1}{\theta }}{\left[\dfrac{\mathrm{exp}\left({z}_{t}\right)}{{w}_{1}}\right]}^{1-\tfrac{1}{\theta }}(\chi_1-d_1)^{-\tfrac{1}{\theta }}{\left(1+{\tau }_{1}\right)}^{-1}-1= \beta \varphi E\left({\varepsilon }_{2}^{\tfrac{1}{\theta }}\right){\left[\mathrm{exp}\left({\rho z}_{1}\right)\dfrac{{\chi }_{2}}{{w}_{2}}\right]}^{1-\tfrac{1}{\theta }}{\left(1+{\tau }_{2}\right)}^{-1}{d}_{1}^{\varphi \left(1-\tfrac{1}{\theta }\right)-1}\end{array} $ | (6) |

其中,

因此,在式(6)的基础上,我们可以进一步分析贸易摩擦加剧对企业最优研发投入

假说1:贸易摩擦(美国对华加征关税)对企业研发将产生负向影响。

假说2:贸易摩擦(美国对华加征关税)通过降低市场规模和收紧融资约束两个途径抑制了企业研发。

四、识别策略、数据与变量

(一)识别策略

为识别美国加征关税对我国上市公司创新的影响,本文基于美国对华加征关税的准自然实验,采用双重差分法(Difference-in-Differences)进行实证检验,该方法可有效缓解反向因果、遗漏变量和测量误差等问题。由于2018年中美贸易摩擦后,仅受美国加征关税直接影响的企业会调整创新策略,而未对美出口或出口产品未被加征关税的企业不受影响,因此本文通过比较被加征关税企业(实验组)和未被加征关税企业(控制组)在2018年冲击前后的创新变化进行因果识别。基于以上设定,本文构建如下模型:

| $ \mathrm{l}\mathrm{n}{y}_{it}=\beta {T reat}_{i}\times {Post}_{t}+{X}_{it}^{'}\gamma +{\lambda }_{i}+{\mu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (7) |

其中,

(二)数据和变量

本文使用CNRDS数据库提供的中国上市企业研发支出来衡量企业的创新行为,样本期间为2015—2019年。现有文献大多采用企业的R&D投入来衡量企业创新(Hall和Mairesse,1995),可有效评估企业在外部冲击下的创新策略。但创新投入不仅包含资金投入,还包含人力资本投入。研发人员作为研发活动的主体,其数量也是衡量研发投入的重要变量(崔静波等,2021),在稳健性检验中,本文采用研发人员数量来替换被解释变量。尽管研发投入与增长框架下的全要素生产率相关,但无法直接衡量创新产出。由于专利申请数量反映了企业的创新产出能力,专利授权数量则反映了企业创新产出的质量(Liu和Ma,2020),因此本文进一步采用专利申请数量和专利授权数量替换被解释变量进行稳健性检验。

本文的关键自变量为基于美国加征关税构建的双重差分项。本文将上市公司分为实验组和控制组,划分标准为企业是否直接受到美国对华加征关税的影响。若企业层面的关税在贸易摩擦节点2018年及之后增加,则为实验组;若关税不变,则为控制组。为精准识别单个企业是否受到美国加征关税的影响,本文从以下三个步骤构建企业层面的关税指标。第一步,基于CNRDS数据库的上市公司名称,将其与前置(2013—2015年)的海关数据库中出口企业名称匹配,获取上市公司(包含所有子公司)期初的对美出口明细,据此计算上市公司在HS6位编码下的平均商品对美出口权重:

| $ {\omega }_{ih}=\frac{{\rho }_{ih}}{\displaystyle\sum\nolimits_{h\in {{\varOmega }}_{i}}{\rho }_{ih}} $ | (8) |

其中,

| $ {export\_tarif f}_{it}=\sum\nolimits_{h\in {{\varOmega }}_{i}}{\omega }_{ih}\times {\tau }_{ht} $ | (9) |

其中,

本文控制变量主要源自上市公司财务数据(国泰安CSMAR数据库)。参考Che等(2017)的做法,变量定义如下:企业年龄为观测年份减去成立年份;资产负债率为总负债占总资产的比例;固定资产比例以固定资产净额占总资产的比例度量;资产回报率为净利润与总资产的比值;托宾Q值定义为上市公司市值与总资产的比值;企业规模以企业员工人数衡量。

本文还对上市公司数据进行了如下筛选:剔除金融行业和房地产行业的上市公司;剔除ST、暂停上市和终止上市企业;对被解释变量做缩尾1%处理以控制极端值影响。在异质性分析中,高科技企业识别同样依据CSMAR数据库。最终本文的回归样本涉及

五、实证结果

(一)基准回归

表1报告了基于式(7)的回归结果。列(1)仅控制年份和企业固定效应,列(2)加入企业层面的中国反制关税,列(3)进一步控制企业层面事前一期控制变量与线性时间趋势的交互项。列(3)结果显示,基准回归中关键估计系数为负且在1%水平上显著。这表明相较于不受美国加征关税影响的控制组,实验组在美国加征关税的冲击下研发投入平均下降7.3%。以2017年样本上市公司研发投入均值2.03亿元为基准,实验组较控制组减少约

| (1) | (2) | (3) | |

| − ( |

− ( |

− ( |

|

| 进口关税 | 未控制 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 未控制 | 未控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测数 | 12 543 | 12 543 | 11 905 |

| 注:(1)上述括号内报告的标准误为聚类到企业层面的稳健标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。以下各表同。(2)以下各表中控制变量包含进口关税指标,设定均与表1保持一致。 | |||

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验。为严谨考察美国加征关税对我国企业创新的影响,本文采用事件分析法检验平行趋势假设。模型设定如下:

| $ \ln{y}_{it}={\beta }_{k}\sum\nolimits_{k\ge -3,k\ne -1}^{1} {T reat}_{i}\times {Year}_{2018+k}+{X}_{it}^{'}\gamma +{\lambda }_{i}+{\mu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (10) |

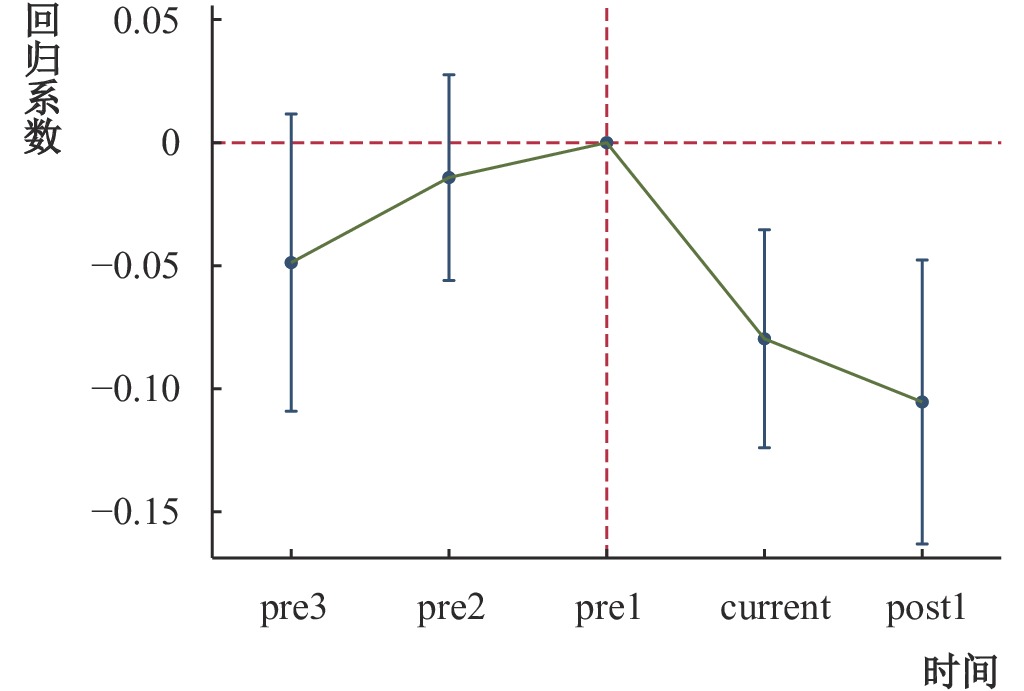

其中,

|

| 图 1 平行趋势检验 |

2. 替换被解释变量的稳健性检验。相较研发投入,专利申请量更能真实反映创新水平,专利授权量更能体现企业自主创新能力。本节采用专利申请数量、专利授权量和研发人员数量替换被解释变量进行稳健性检验。结果显示,美国加征关税导致实验组专利申请数量减少7.4%,专利授权量下降8.1%,研发人员数量降低5.7%。

3. 其他稳健性检验。首先,基准回归模型可能遗漏一些随时间变化的地区政策因素,如各地区采取不同的创新激励和补贴政策等,因此将年份固定效应替换为年份×地区固定效应,以控制随时间变化的地区因素。结果显示,回归系数为−0.065,且在5%显著性水平上显著。除了地区差异外,上市公司还可能存在行业政策方面的差异,如高新技术企业税收优惠政策等。为控制随时间变化的行业因素,本文同时控制了年份×行业固定效应和企业固定效应。结果显示,回归系数为−0.074,且在1%显著性水平上显著。其次,美国对华实施多轮加税的商品与“中国制造2025”的相关产品有诸多重合。为排除“中国制造2025”对上市公司创新影响的干扰,本文参考戴魁早等(2024)的方法,将“中国制造2025”十大重点领域与《国民经济行业分类GB/T4754-2011》对照,得到对应制造强国十大重点领域的制造业二分位行业,据此将属于这十大重点领域的上市公司认定为受“中国制造2025”影响的实验组(2015年及以后的样本取值为1,否则为0)。在基准回归中加入“中国制造2025”虚拟变量后,核心解释变量的回归系数为−0.072,且在1%显著性水平上显著。再次,基准回归将2018年及之后年份受到影响的企业设定为1(实验组),但该设定存在一定偏差,因为中美贸易摩擦是在2018年7月开始的,实验组在2018年受影响的时间存在差异。为此,本文参照Lu等(2017)的做法,将2018年赋值规则替换为按实际存续时间计算。

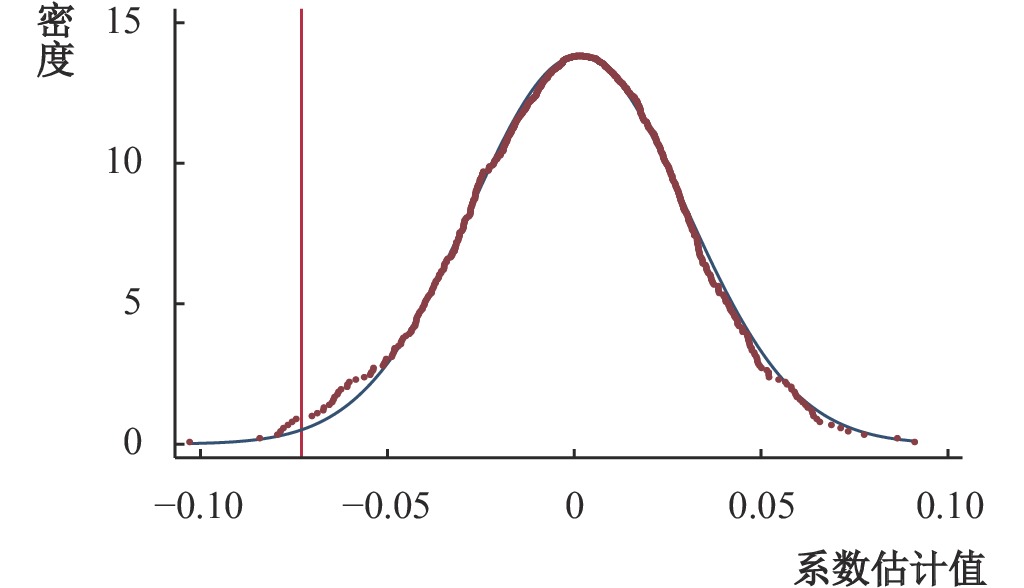

4. 安慰剂检验。考虑到除美国加征关税以外的其他非观测因素可能导致实验组与控制组企业创新的差异,本文采用安慰剂检验以探究是否存在其他非观测因素对企业创新的潜在影响。具体而言,本文首先通过计算机随机抽样实验组样本,同时随机筛选冲击年份以构造虚拟DID变量,重复抽样过程1 000次。图2呈现

|

| 图 2 安慰剂检验 |

5. 考虑美国加征关税幅度的差异。在基准回归中需要注意的是,即便同属实验组,不同上市公司受美国加征关税的影响幅度可能存在差异。因此,本文将每个上市公司实际出口面临的关税替换为核心解释变量,重新进行OLS回归,其余模型设定不变。结果显示,美国加征关税税率的提高显著降低了我国上市公司的研发投入。由于OLS方法可能存在内生性问题,本文参考Jiang等(2023)的做法,进一步采用

(三)异质性分析

1. 高科技企业与非高科技企业。在中美贸易摩擦过程中,美国意图遏制我国高新科技产业的发展。基于此,本文将企业分为高科技企业和非高科技企业进行分组回归,具体划分标准如下:基于CSMAR数据库公司研究系列中资质认定模块的上市公司资质认定信息,若企业认定类型为高新技术企业,则归类为高科技企业;其余企业则归为非高科技企业。分组回归结果如表2列(1)和列(2)所示,高科技企业在美国加征关税背景下研发投入减少更多,而非高科技企业所受影响在统计上不显著。这一差异可能源于高科技企业中出口企业占比更高,且其产品被加征额外关税的比例相对更高。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 高科技企业 | 非高科技企业 | 高不可逆投资 | 低不可逆投资 | |

| − |

− |

− |

− |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测数 | 5 927 | 4 853 | 5 325 | 4 089 |

2. 高不可逆投资行业与低不可逆投资行业。根据李凤羽和杨墨竹(2015)的研究,企业在变更决策时无法收回不可逆的投资成本,在不可逆投资程度更高的行业中,企业面临冲击时所承担的投资机会成本更高。因此,当负向冲击发生时,预期不可逆投资程度更高行业中的企业更可能延缓创新决策。样本划分方法如下:基于期初行业不可逆投资指标的中位数,将样本分为高和低两组。不可逆投资指标的计算参考Cui和Li(2023)的方法,定义为1减去资产再配置得分。该指标值越大,表明行业不可逆投资程度越高。资产再配置得分数据来源于Kim和Kung(2017)的研究。分组结果如表2列(3)和列(4)所示,行业不可逆投资指标更高的上市公司受美国加征关税的负面影响更大。这主要归因于其出口企业占比更高、被加征关税的比例更高和出口额占比较高。

(四)不同政策作用下的异质性分析

1. 知识产权保护差异。知识产权保护水平的提高有助于改善我国资本市场信息不对称程度,提升银行对高科技企业的融资支持,缓解其融资约束。本文参考沈国兵和黄铄珺(2019)的做法,利用北大法宝司法案例库中各城市人民法院审理的知识产权类审判结案数来衡量城市层面知识产权保护强度。数据处理方法为:

| $ {IPP}_{ct}=\frac{{IPPCourt}_{ct}/{GDP}_{ct}}{{IPPCourt}_{t}/{GDP}_{t}} $ | (11) |

其中,

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 高产权保护 | 低产权保护 | 有人才补贴 | 无人才补贴 | 高市场化程度 | 低市场化程度 | |

| − ( |

− ( |

− ( |

− ( |

− ( |

− ( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测数 | 5 988 | 5 909 | 2 463 | 9 442 | 5 914 | 5 986 |

2. 人才政策差异。为促进创新发展,我国各地政府出台了各项人才政策。研发是人才密集型企业的活动,因此预期在人才政策环境较优的地区,企业受美国加征关税的影响较小。本文通过以下方法识别人才补贴政策:基于政府补助明细文本,以“人才”“院士”“博士”“专家”“教授”“团队”“人物”“百人”“千人计划”“万人计划”“英才”等关键词筛选人才补贴项目。将样本按期初是否有人才补贴划分为两组进行回归,结果如表3列(3)和列(4)所示,存在人才补贴地区的上市公司,美国加征关税对其创新的影响在统计上不显著,而无人才补贴地区的上市公司受影响显著为负。这一差异可能的解释是:获得人才补贴的上市公司能够吸引更高质量的科研人员,从而增强创新动力,有效缓冲外部负面冲击。

3. 市场化程度差异。根据新制度经济学理论(Acemoglu等,2001),经济制度是决定经济增长的根本因素,而研发活动本身是经济增长的重要组成部分。在市场化程度高、产权制度稳定、合同执行机制完善的地区,企业可通过市场化交易与人员流动等机制抵御外部风险,并优化创新决策。因此,本文预期在经济制度较优的地区,企业对美国加征关税的反应较弱;而在经济制度较差的地区,企业对美国加征关税的反应较强。本节以樊纲等(2003)编制的市场化指数为基础,按样本期初中位数将样本分为高市场化程度和低市场化程度两组,结果如表3列(5)和列(6) 所示,在市场化程度较高地区,美国加征关税对企业创新的影响在统计上不显著;而在市场化程度较低地区,企业创新受加征关税冲击的影响显著为负。可能的解释是:市场化程度较高地区具备更成熟的产品与要素市场、更高效的技术成果转化机制以及更完善的法律保障体系,这些制度优势增强了企业创新活力与风险抵御能力,从而缓解了外部冲击的负面影响。

六、机制检验

在理论分析中,我们提出市场规模和融资约束是美国加征关税影响我国企业创新的两个重要渠道。本节对此进行验证。首先,我们验证渠道1。美国加征关税后,我国出口企业的商品价格上涨,海外市场竞争力下降,导致出口规模缩减。为验证该机制,本文采用CSMAR数据库中上市公司海外收入衡量其海外市场规模。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 海外收入 | 海外成本 | WW | 投资 | |

| − ( |

− ( |

( |

− ( |

|

( |

||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测数 | 8 219 | 8 217 | 9 612 | 10 627 |

其次,我们验证渠道2。本文首先采用WW指数衡量我国上市公司融资约束程度,该指数值越大,表明企业融资约束越强。表4列(3)结果显示,美国加征关税使受影响企业的WW指数显著上升,即融资约束程度明显提高。进一步地,根据Fazzari等(1988)的研究,企业内部融资成本通常低于外部融资成本,在面临外部负向冲击时,企业投资更依赖内部现金流,因此投资−现金流敏感性可在一定程度上反映企业面临的融资约束程度。为此,本文参考Hoshi等(1991)、姜付秀等(2019)的方法,构建如下实证模型检验加征关税对投资−现金流敏感性的影响:

| $ \ln{v}_{it}={\beta }_{1}{T reat}_{i}\times {Post}_{t}\times {CF}_{it-1}+{\beta }_{2}{Treat}_{i}\times {Post}_{t} +{\beta }_{3}{{CF}_{it-1}+X}_{it}^{'}\gamma +{\lambda }_{i}+{\mu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (12) |

其中,

七、结论与启示

中国自加入世贸组织以来,综合国力持续提升,但以美国为首的西方资本主义国家逐渐将中国视为战略竞争对手。特别是2018年以来,美国单方面对华加征巨额关税,试图遏制中国产业升级与高新技术发展。作为市场经济的重要主体,企业(尤其是出口企业)受到美国加征关税的直接冲击。与此同时,企业作为科技创新的主体,“是推动创新创造的生力军”。

本文构建涵盖金融摩擦和企业内生研发决策的国际贸易理论模型,提出贸易摩擦影响企业创新的作用机制,基于美国对华加征关税的准自然实验,采用双重差分模型,整合上市公司数据、海关数据和关税数据,实证检验美国加征关税对企业创新的因果效应。在基准回归基础上,通过平行趋势检验、因变量测度替换、固定效应替换、“中国制造2025”政策控制、出口管制控制、控制变量与关键自变量测度替换以及工具变量识别等一系列稳健性检验,表明研究结论是稳健的。进一步地,本文基于企业属性与区域特征进行异质性分析,还对美国加征关税影响企业创新表现的机制进行了检验。本文的主要结论如下:美国加征关税显著降低了我国上市公司的创新表现,涵盖以R&D投入和研发人员投入衡量的创新投入,以及以专利申请数量和专利授权数量衡量的创新产出。异质性分析表明,负面效应主要由高新技术企业和不可逆投资更高的上市公司承担。受地区政策差异影响,企业创新所受冲击存在分化:在研发支持政策较完善的地区,企业创新行为受美国加征关税的负面影响较小,这为我国未来优化政策应对中美贸易摩擦提供了方向。机制检验发现,美国加征关税主要通过压缩市场规模与加剧融资约束抑制企业创新,从而验证了理论模型提出的假说。

本文研究结论为政策制定提供了以下启示:首先,面对机遇与挑战并存的国际经贸环境,我国应多措并举缓解美国对华加征关税对企业造成的不利冲击,重点支持高新技术企业与关键核心技术领域。政府可通过专项补贴等政策工具强化战略性技术攻关的顶层设计,打赢关键核心技术攻坚战,维护产业链安全与增强科技自主可控能力,加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。其次,基于区域异质性分析结果,建议从以下三个方面优化区域政策:第一,强化区域知识产权保护体系建设。习近平总书记强调,“要提高知识产权保护工作法治化水平”。

| [1] | 蔡中华, 车翔宇, 何浩东. 中美贸易战对企业研发投资影响的实证研究[J]. 科学学研究, 2023(3): 472–480. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2023.03.010 |

| [2] | 崔静波, 张学立, 庄子银, 等. 企业出口与创新驱动——来自中关村企业自主创新数据的证据[J]. 管理世界, 2021(1): 76–87. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.01.006 |

| [3] | 何欢浪, 蔡琦晟, 章韬. 进口贸易自由化与中国企业创新——基于企业专利数量和质量的证据[J]. 经济学(季刊), 2021(2): 597–616. |

| [4] | 解维敏, 郭佳璐, 张恒鑫. 中美贸易摩擦与企业研发投入[J]. 国际贸易问题, 2024(4): 121–140. |

| [5] | 谢在阳, 吴宝. 对华“脱钩”抑制中国制造业企业创新发展吗? [J]. 科学学研究, 2024(8): 1748–1759. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2024.08.018 |

| [6] | 余淼杰, 田巍, 郑纯如. 中美贸易摩擦的中方反制关税作用研究[J]. 经济学(季刊), 2022(6): 2041–2062. |

| [7] | 张国峰, 陆毅, 蒋灵多. 关税冲击与中国进口行为[J]. 金融研究, 2021(10): 40–58. DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2021.10.011 |

| [8] | 张杰, 陈志远, 杨连星, 等. 中国创新补贴政策的绩效评估: 理论与证据[J]. 经济研究, 2015(10): 4–17. |

| [9] | 张杰, 芦哲, 郑文平, 等. 融资约束、融资渠道与企业R&D投入[J]. 世界经济, 2012(10): 66–90. |

| [10] | 周冬华, 彭剑飞, 赵玉洁. 中美贸易摩擦与企业创新[J]. 国际贸易问题, 2023(11): 106–125. |

| [11] | Aghion P, Bergeaud A, Lequien M, et al. The heterogeneous impact of market size on innovation: Evidence from French firm-level exports[J]. Review of Economics and Statistics, 2024, 106(3): 608–626. DOI:10.1162/rest_a_01199 |

| [12] | Akcigit U, Melitz M. International trade and innovation[J]. Handbook of International Economics, 2022, 5: 377–404. |

| [13] | Autor D, Dorn D, Hanson G, et al. Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure[J]. American Economic Review, 2020, 110(10): 3139–3183. DOI:10.1257/aer.20170011 |

| [14] | Benguria F, Choi J, Swenson D L, et al. Anxiety or pain? The impact of tariffs and uncertainty on Chinese firms in the trade war[J]. Journal of International Economics, 2022, 137: 103608. DOI:10.1016/j.jinteco.2022.103608 |

| [15] | Blanchard E J, Bown C P, Chor D. Did Trump’s trade war impact the 2018 election?[J]. Journal of International Economics, 2024, 148: 103891. DOI:10.1016/j.jinteco.2024.103891 |

| [16] | Brown J R, Fazzari S M, Petersen B C. Financing innovation and growth: Cash flow, external equity, and the 1990s R&D boom[J]. The Journal of Finance, 2009, 64(1): 151–185. DOI:10.1111/j.1540-6261.2008.01431.x |

| [17] | Che Y, Lu Y, Tao Z G. Institutional quality and new firm survival[J]. Economics of Transition, 2017, 25(3): 495–525. DOI:10.1111/ecot.12119 |

| [18] | Chen Y F, Zhang S, Miao J F. The negative effects of the US-China trade war on innovation: Evidence from the Chinese ICT industry[J]. Technovation, 2023, 123: 102734. DOI:10.1016/j.technovation.2023.102734 |

| [19] | Chen Z, Liu Z K, Suárez Serrato J C, et al. Notching R&D investment with corporate income tax cuts in China[J]. American Economic Review, 2021, 111(7): 2065–2100. DOI:10.1257/aer.20191758 |

| [20] | Cui C T, Li L S Z. Trade policy uncertainty and new firm entry: Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2023, 163: 103093. DOI:10.1016/j.jdeveco.2023.103093 |

| [21] | Fajgelbaum P D, Goldberg P K, Kennedy P J, et al. The return to protectionism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(1): 1–55. DOI:10.1093/qje/qjz036 |

| [22] | Fan H C, Nie G Y, Xu Z W. Market uncertainty and international trade[J]. Review of Economic Dynamics, 2023, 51: 450–478. DOI:10.1016/j.red.2023.05.001 |

| [23] | Fetzer T, Schwarz C. Tariffs and politics: Evidence from Trump’s trade wars[J]. The Economic Journal, 2021, 131(636): 1717–1741. DOI:10.1093/ej/ueaa122 |

| [24] | He C, Mau K, Xu M Z. Trade shocks and firms hiring decisions: Evidence from vacancy postings of Chinese firms in the trade war[J]. Labour Economics, 2021, 71: 102021. DOI:10.1016/j.labeco.2021.102021 |

| [25] | Huang Y,Lin C,Liu S B,et al. Trade networks and firm value:Evidence from the U. S.-China trade war[J]. Journal of International Economics,2023,145:103811. |

| [26] | Liu Q, Lu R S, Lu Y, et al. Import competition and firm innovation: Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2021, 151: 102650. DOI:10.1016/j.jdeveco.2021.102650 |

| [27] | Liu Q, Ma H. Trade policy uncertainty and innovation: Firm level evidence from China’s WTO accession[J]. Journal of International Economics, 2020, 127: 103387. DOI:10.1016/j.jinteco.2020.103387 |

| [28] | Lu Y, Tao Z G, Zhu L M. Identifying FDI spillovers[J]. Journal of International Economics, 2017, 107: 75–90. DOI:10.1016/j.jinteco.2017.01.006 |