2025第51卷第2期

2. 中国社会科学院 世界经济与政治研究所,北京100732

2. Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China

一、引 言

人工智能、机器人等前沿技术是引领新一轮科技革命的战略性技术,是推动中国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要技术力量,受到社会各界高度关注。来自国际机器人联盟(International Federation of Robotics,IFR)的统计数据显示,中国工业机器人保有量1999年仅有550台,2022年达到135.7万台,每年平均增长40.4%。工业机器人等前沿技术正在影响就业市场,其广泛应用给就业市场带来了巨大不确定性,引起社会对“机器换人”的担忧。然而,中国地域辽阔,劳动力在地区间流动性较强,受机器人影响的劳动力可以通过跨地区就业转移来寻找新的工作机会,从而使劳动力市场达到供需均衡。因此,基于静态视角的研究可能会扭曲机器人的就业效应,从劳动者就业转移视角的研究更具有理论价值和现实意义。

机器人应用具有就业创造效应和就业替代效应。就业创造效应是指机器人应用提高了企业的生产率,促进了就业增长,其作用机制体现在三个方面:第一,生产率提高有利于企业规模扩张,扩大了非自动化岗位的就业需求(Zhang等,2023),同时也创造了与新技术相关的新任务和新工作(陈良源等,2023)。第二,生产率提高导致产品的生产成本和价格降低,消费者对商品和服务的需求增加,就业需求随之增加(綦建红和张志彤,2022;Hötte等,2023)。第三,机器人等新技术提高了劳动的边际生产率和边际回报,即劳动者的实际收入增加(Domini等,2022;许健等,2022)。如果需求富有弹性,那么收入提高和价格降低会对生产和就业带来积极影响。就业替代效应是指机器人相比劳动力具有比较优势,这导致劳动者可能被机器人取代(Acemoglu和Restrepo,2022;王林辉等,2022)。此外,就业创造效应和就业替代效应并未影响所有就业群体,而是存在结构差异(Acemoglu和Restrepo,2020),促进了“高技能”和“低技能”人才就业,抑制“中技能”人才就业(Dixon等,2021),进而可能加剧“就业极化”问题(Goos等,2009;王永钦和董雯,2020)。

除了对就业需求产生直接影响,少数学者关注到机器人应用对就业转移的作用。魏下海等(2020)利用跨地级市的流动人口数据,发现当某地机器人安装密度大时,流动人口有更大概率流入该地就业。陈媛媛等(2022)基于人口普查数据,发现机器人应用对劳动力迁入率有消极影响。孙早和侯玉琳(2021)从产业转移视角,发现机器人应用延缓了沿海地区成熟制造业向内陆地区梯度转移的趋势,而产业转移趋势变化也会对就业转移产生新的影响。Faber(2020)、Krenz等(2021)采用跨国数据研究发现,发达国家引入机器人推动了产业向本国回流,进而减少产业承接国的就业。

尽管已有较多文献研究机器人应用对劳动力市场的影响,仍存在几点需深入研究之处:一是现有研究主要关注机器人应用对就业需求和技能结构的影响(Acemoglu和Restrepo,2020;李磊等,2021;陈良源等,2023),对机器人应用导致的劳动力流动轨迹和流动方向的研究不多,而中国流动劳动力规模较大,因此弄清机器人等新技术对劳动力流向的影响非常重要。二是少部分研究关注到机器人应用对劳动力流动的影响,但是结论存在明显分歧。陈媛媛等(2022)发现机器人应用显著减少了外来劳动力的迁入率,而魏下海等(2020)、谷均怡等(2023)认为机器人应用有利于吸引流动劳动力进入本地。目前尚未有文献对分歧发生原因进行合理解释。三是已有文献重点关注机器人应用对劳动力流动决策的影响,并未针对劳动力流动轨迹和流动方向的内在机制进行探讨。因此,本文利用中国家庭追踪调查数据,研究城市机器人应用对本地劳动力就业转移的影响。研究发现,机器人应用通过缩小地区间收入水平和产业分布差异显著促进了劳动者就业回流。进一步研究发现,在机器人应用影响就业转移过程中,城市的土地等资源稀缺程度发挥关键作用,稀缺资源会限制机器人应用的就业创造效应以及阻碍本地就业需求增长,这导致资源约束度高的城市的就业回流减弱,就业“挤出效应”增强。

本文的边际贡献在于:第一,从劳动力流动轨迹和方向视角,分析机器人应用的影响。与关注就业需求和技能结构的文献不同,本文聚焦机器人对劳动力流动轨迹和流动方向的影响,该视角符合中国就业市场的特征,能够更加动态和立体地反映机器人应用对中国就业市场的影响。第二,以资源约束为切入点,探究劳动力流动的成因。将城市间差异化的资源约束状况与机器人影响就业转移的理论机制相结合,发现城市的稀缺资源限制了机器人应用引发的就业创造效应,导致资源约束度高的城市的就业回流减弱,就业“挤出效应”增强,这一发现在理论上表明各城市的就业趋势可能对机器人应用存在差异化影响。第三,从工资差距和产业分布差异的视角,探讨机器人应用影响劳动力回流的机制。本文基于劳动力在就业转移前后,在居住地就业前景和收入水平方面存在明显差异的典型事实,分析城市间的工资差距、产业分布差异的中介效应,拓展了机器人应用影响劳动力流动的机制研究。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分是理论分析与研究假说,阐明机器人影响就业转移的理论机制并提出研究假说;第三部分是研究设计,包括数据来源、变量构建和模型设计;第四部分是实证分析,包括内生性和稳健性检验;第五部分探讨就业转移的结构特征;第六部分是机制研究,探讨工资差距和产业分布差异的中介作用;第七部分是结论与建议。

二、理论分析与研究假说

本文构建劳动者就业转移的理论框架,识别就业转移的动因,在探讨机器人应用如何影响就业转移的基础上提出研究假说。

(一)劳动者就业转移的理论框架

本文借鉴Nakamura等(2022)、Zhang等(2023)模型的概念框架,考虑地区间的就业需求和收入水平差异,阐述劳动者跨地区就业转移的动因和机制。

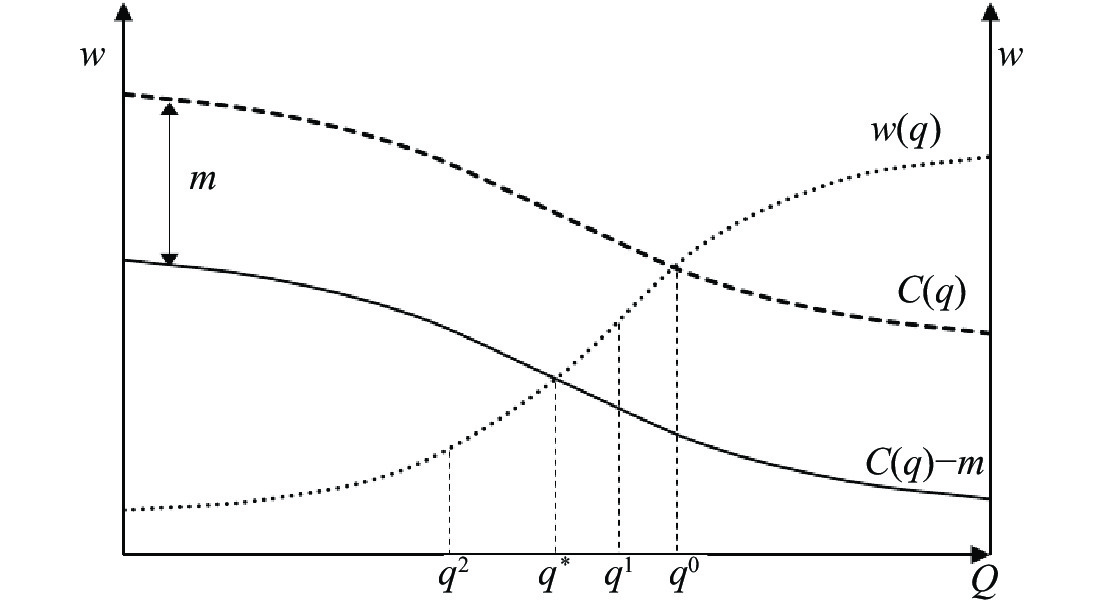

概念框架如图1所示。考虑一个有两个地区的经济:本地和外地。本地总就业需求为

|

| 图 1 劳动者就业转移的理论框架 |

劳动者跨地区就业转移需要付出成本,用

附加就业转移成本后,[

(二)机器人应用影响就业转移的机理

本部分将引入机器人应用这一外生冲击,分析机器人应用对就业转移的影响效应、异质性及其经济学逻辑,并提出研究假说。

机器人应用对就业需求的影响具有不确定性。一些研究发现,机器人应用既提高企业生产效率、激励企业规模扩张,导致企业非自动化岗位的就业需求增加(綦建红和张志彤,2022;Adachi等,2024),又创造了与新技术相关的新工作,这有利于就业需求上升(陈良源等,2023)。若机器人应用引发的就业创造效应占据主导地位,则会导致机器人应用推动就业需求均衡点从

劳动者就业转移的异质性与就业转移成本相关。在图1中,

假说1:机器人应用会通过就业替代和就业创造效应导致劳动者就业转移。

假说2:相较于跨市转移,机器人应用对劳动者跨省就业转移的“挤出效应”更小,就业回流效应更大。

理论分析指出,机器人应用通过增加或减少本地就业需求,影响劳动者就业转移。但就业需求是难以量化的。本文从城市收入水平和产业分布两个维度来估计城市就业需求,进而分析机器人应用影响就业转移的方向及机制。

从产业分布来看,机器人应用可能改变城市之间的产业分布格局。一方面,机器人可能会替代部分从事常规任务的劳动者(Acemoglu和Restrepo,2020)。与此同时,机器人技术是以互联网技术为底座的前沿技术,其能够有效克服生产中的信息不对称问题(Sorescu和Schreier,2021)。另外,机器人替代工人的特征弱化了传统企业进行产业集聚的动机(姚常成和宋冬林,2023)。原因在于,尽管产业集聚有利于企业获得劳动力资源共享和信息外溢等正外部性,但是企业也不得不承担更高昂的用工成本、更高的污染排放和政府监管门槛(Grossman和Krueger,1995;王芳等,2020)。机器人技术可以通过弱化产业集聚的正外部性,使地租成本较低、监管政策比较宽松的地区对产业转移的吸引力增强,进而改变地区之间的产业分布格局,影响劳动者的就业转移决策。

从收入水平来看,机器人应用可能缩小不同城市的就业收入差距。一般而言,中心城市的产业比较集中,其经济发展水平和居民收入普遍更高,吸引了大量外来人口就业(孙三百和申文毓,2023),而非中心城市的产业分布分散,居民收入水平偏低,但具有土地等资源成本优势(姚常成和宋冬林,2023)。在机器人广泛应用的背景下,随着产业集聚的正外部性变小,在中心城市集聚的产业向资源和政策优厚的非中心城市转移,导致地区间产业分布差异缩小,进而带动地区间收入差距缩小。从就业转移视角来看,如果地区间收入水平和产业分布差异缩小,外出务工的劳动者会产生向户籍地就业回流意愿。综上所述,本文提出以下研究假说:

假说3:机器人应用能够通过缩小城市间收入水平和产业分布差异促进劳动者就业回流。

三、研究设计

(一)数据来源

本文实证数据来自中国家庭追踪调查数据库(CFPS)、国际机器人联盟数据库(IFR)、中国工业企业数据库和《中国城市统计年鉴》。其中,劳动者就业转移状况、个体特征相关数据来自CFPS数据库。城市行业大类的就业人数相关数据由中国工业企业数据库估算得到。城市GDP增长率、人均收入、产业结构、失业率、交通便利度等相关数据来自《中国城市统计年鉴》。在样本选择方面,CFPS数据库提供了2010—2020年的调查数据,但2010年和2012年的问卷调查与近几期差异较大。为保证数据完整性和一致性,本文选用2014年、2016年和2018年连续三轮CFPS调查数据作为研究样本,将2014—2016年和2016—2018年视作两个样本期。筛选出样本期内的家庭和个体样本,并以适龄劳动者为研究对象,最终得到共

(二)模型设计

本文基于本地户籍劳动者流动视角,采用有序logit模型,研究机器人应用对本地劳动者就业转移的影响,设计基准计量模型如下:

| $ emigrate_{cit}^{^{C,P}} = {\beta _0} + {\beta _1}Exposure\_C{H_{ct}} + {\beta _2}Control + {\mu _p} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{cit}} $ | (1) |

其中,

(三)变量选取

1. 被解释变量:就业转移(

2. 核心解释变量:机器人应用(

| $ Exposure\_C{H_{ct}} = \sum\limits_j {\frac{{em{p_{cj,t = 2005}}}}{{\sum\nolimits_j {em{p_{c,t = 2005}}} }}} \times \frac{{robo{t_{jt}}}}{{labo{r_{j,t = 2005}}}} $ | (2) |

其中,

机器人应用可能与本地机器人政策及其他不可观测因素有关,而这些因素可能影响就业转移,从而成为遗漏变量。为避免遗漏变量导致的内生性,有文献采用其他国家分行业机器人保有量作为中国机器人保有量的代理变量。例如,王林辉等(2023)认为,美国对机器人发展具有引领作用,故采用美国工业机器人数据作为中国工业机器人数据的代理变量;陈媛媛等(2022)利用同时期机器人密度领先中国的多个国家的分行业机器人数据,构建中国工业机器人数据的工具变量;郑丽琳和刘东升(2023)依据国家间产业结构相似性,分别利用捷克和巴西工业机器人数据作为中国工业机器人数据的代理变量。本文借鉴王林辉等(2023)的处理思路,以美国工业机器人数据作为中国同行业工业机器人数据的代理变量,构建工具变量方法如下:

| $ \overline {Exposure\_C{H_{ct}}} = \sum\limits_j {\frac{{em{p_{cj,t = 2005}}}}{{\sum\nolimits_j {em{p_{c,t = 2005}}} }}} \times \frac{{robot_{jt}^{US}}}{{labo{r_{j,t = 2005}}}} $ | (3) |

其中,

3. 控制变量。本文主要控制两类变量。一是劳动者个体特征变量,包括劳动者的年龄(

4. 描述性统计。表1报告了式(1)中各变量的描述性统计结果。从省内跨市流动看,样本期内有3.40%的劳动者跨市流出,有3.29%的劳动者回流本市,即样本期内共有0.11%的劳动者跨市净流出。从跨省流动看,样本期内有2.96%的劳动者跨省流出,3.51%的劳动者跨省回流本市,即样本期内有0.55%的劳动者跨省净回流。从控制变量看,与未流动者相比,跨省和跨市流出劳动者的平均年龄较低,未婚比例和男性比例较高,农业户籍比例较高,平均受教育年限更长,有家庭赡养责任的比例更低。从机器人渗透度看,与未流动者相比,跨市和跨省流出劳动者的原户籍地的机器人渗透度较低,该特征在跨省流出者的户籍地更加明显。描述性统计表明,样本期内本地劳动者跨省回流趋势、跨市流动趋势较弱,并且机器人应用可能与劳动者回流存在关联,但二者的因果关系仍需进一步检验。

| 变量名 | 变量含义 | 均值 | |||

| 全样本 | 跨市流出者 | 跨省流出者 | 未流动者 | ||

| 劳动者流出=1,流入=−1,否则为0 | − |

||||

| 劳动者跨市流出=1,流入=−1,否则为0 | |||||

| 劳动者跨省流出=1,流入=−1,否则为0 | − |

||||

| 机器人渗透度 | |||||

| 机器人渗透度的工具变量 | |||||

| 劳动者年龄 | |||||

| 劳动力性别,男=1,女=0 | |||||

| 劳动者婚姻状况,已婚=1,否则为0 | |||||

| 劳动者户籍性质,城镇户口=1,否则为0 | |||||

| 劳动者受教育年限 | |||||

| 家庭有14岁及以下少儿=1,否则为0 | |||||

| 家庭有65岁及以上老人=1,否则为0 | |||||

| 城市GDP增长率 | |||||

| 城市在岗职工年均工资对数 | |||||

| 城市第三产业产值/第二产业产值 | |||||

| 城市失业率 | |||||

| traffic | 城市交通便利度 | ||||

| 样本量 | 44 178 | 1 503 | 1 309 | 41 366 | |

四、实证分析

(一)机器人应用对就业转移的影响

基准回归识别了机器人应用对本地户籍劳动力就业转移的影响。表2报告了相关估计结果。其中,列(1)—列(3)分别报告了机器人应用对劳动者总体就业转移、跨市就业转移、跨省就业转移的影响。列(4)—列(6)将个体和城市控制变量加入模型后重新估计。列(4)报告了机器人应用对总体就业转移的影响,核心解释变量的估计系数显著为负,表明机器人应用并未“挤出”本地劳动者,反而有利于前期流出的劳动者向本市回流。列(5)、列(6)分别报告了机器人应用对劳动者跨市和跨省就业转移的影响。根据列(5)的回归结果,核心解释变量的估计系数为正数,但不显著。根据列(6)的回归结果,核心解释变量的估计系数为负,通过1%的显著性水平检验,这表明机器人应用促进劳动者就业回流主要由跨省回流引起。以上结果验证了假说1和假说2。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 总体 | 跨市 | 跨省 | 总体 | 跨市 | 跨省 | |

| − ( |

( |

− ( |

− ( |

( |

− ( |

|

| 个体或城市特征 | 控制 | 控制 | 控制 | |||

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时期固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Pseudo.R2 | ||||||

| 样本量 | 44 178 | 44 178 | 44 178 | 44 178 | 44 178 | 44 178 |

| 注:***、**和* 分别表示 1%、5%和10%显著性水平,括号内为稳健标准误,下表同。 | ||||||

(二)稳健性检验

1. 内生性处理。为了解决模型中潜在的内生性,本文采用两阶段IV-logit模型,重新估计机器人应用的就业转移效应。具体而言,第一阶段用机器人渗透度的工具变量

2. 遗漏变量问题。本文在基准回归中加入表示其他新技术及劳动者信息获取能力的变量,进行稳健性检验。本文采用城市人均发明专利授权数量度量城市其他新技术发展水平(Autor等,2024),记为

3. 样本选择偏误。对于新进入市场或近期未就职的劳动者而言,当期或前期城市机器人渗透度是前置的就业环境,不易对其就业转移状态产生冲击。为避免样本选择偏误的影响,本文剔除新入市场以及近期无就职经历的劳动者群体后重新估计。在样本识别策略方面,CFPS数据库提供了受访者近12个月的工资收入数据,若劳动者在2014年之前的12个月内无工资收入,则将这部分样本视为新入市场或近期无就职经历的劳动者,对其进行剔除处理。剔除样本后的估计结果与基准回归结果一致,表明基准回归结论是稳健的。

4. 缩尾处理。为避免极端值对估计结果的不利影响,本文将核心解释变量进行1%水平的缩尾处理,所得结论并未改变,再次证明基准回归结论的稳健性。

五、就业转移的结构特征

本文发现,机器人应用对劳动者跨省就业回流有积极影响。然而,平均处理效应可能会忽略子样本间的异质性。本文从劳动者技能类型、性别、有无抚养责任、户籍性质等个体禀赋维度以及样本城市所属区域、城市类别等城市禀赋维度来识别机器人应用影响就业转移的个体和城市异质性。

(一)基于劳动者技能的异质性分析

本文采用分组回归方法探究机器人应用对不同技能类型劳动者就业转移的影响。以受教育年限为依据,将全样本分为大学本科及以上学历、高中和专科学历、初中及以下学历三类子样本,依次记为“高学历”“中学历”和“低学历”组,

(二)基于劳动者禀赋的异质性分析

本文从劳动者性别、有无少儿抚养责任、户籍性质三个维度,分别将全样本分为两组,进行分组回归。结果表明,机器人应用对各分组劳动力跨市流动的影响普遍较弱,但对跨省流动均存在显著影响。具体而言,其对不同性别的劳动力都有显著的跨省回流效应,且对女性跨省回流的促进作用更大,但不存在统计意义上的显著差异。在少儿抚养责任及户籍性质分组中,机器人应用对不同分组的劳动力群体都呈现出显著的跨省回流效应,且未发现明显差异。

(三)基于区域和城市分类的异质性分析

各地区的资源禀赋不同可能导致机器人应用影响就业转移的程度不同。本文从区域和城市两个维度,分组研究机器人应用的就业转移效应。在区域层面,将样本城市划入东部地区、中西部地区、东北地区三个子样本;在城市层面,将样本城市划入一线城市和非一线城市两个子样本。

为进一步验证城市的稀缺资源约束作用,本文以样本城市的常住人口数量与城市地理面积之比值测量城市的人口密度,以样本城市的规模以上工业企业数量与城市地理面积之比值测量城市的企业密度,并且以人口密度和企业密度量化城市的资源约束程度,采用交互项模型,识别城市的稀缺资源约束对就业转移的调节作用。人口密度和企业密度既体现城市稀缺资源的被占用程度,也反映城市的生产活动适合度,这可能引起估计偏差。因此,本文将基期样本城市的人口密度和企业密度作为控制变量加入回归模型,缓解城市生产禀赋差异对估计结果的不利影响。根据回归结果,机器人应用与人口密度交互项的估计系数显著为正,与企业密度交互项的估计系数也显著为正。这意味着城市的人口密度与机器人应用存在正的相互作用,即随着城市人口密度持续增加,机器人应用引发的就业创造效应将受到城市中稀缺资源的约束,进而导致就业回流效应减弱,“挤出效应”逐渐增强。

上述分析表明,在机器人应用影响就业转移过程中,城市的稀缺资源通过限制就业创造效应发挥作用,进而使资源约束程度高的城市的就业回流效应减弱。

六、基于工资差距和产业分布的进一步分析

机器人应用对就业回流有积极影响。然而,这一影响具有跨市和跨省异质性。本文将分析异质性的原因,从工资差距和产业分布差异两方面探讨机器人应用促进就业回流的经济学逻辑。

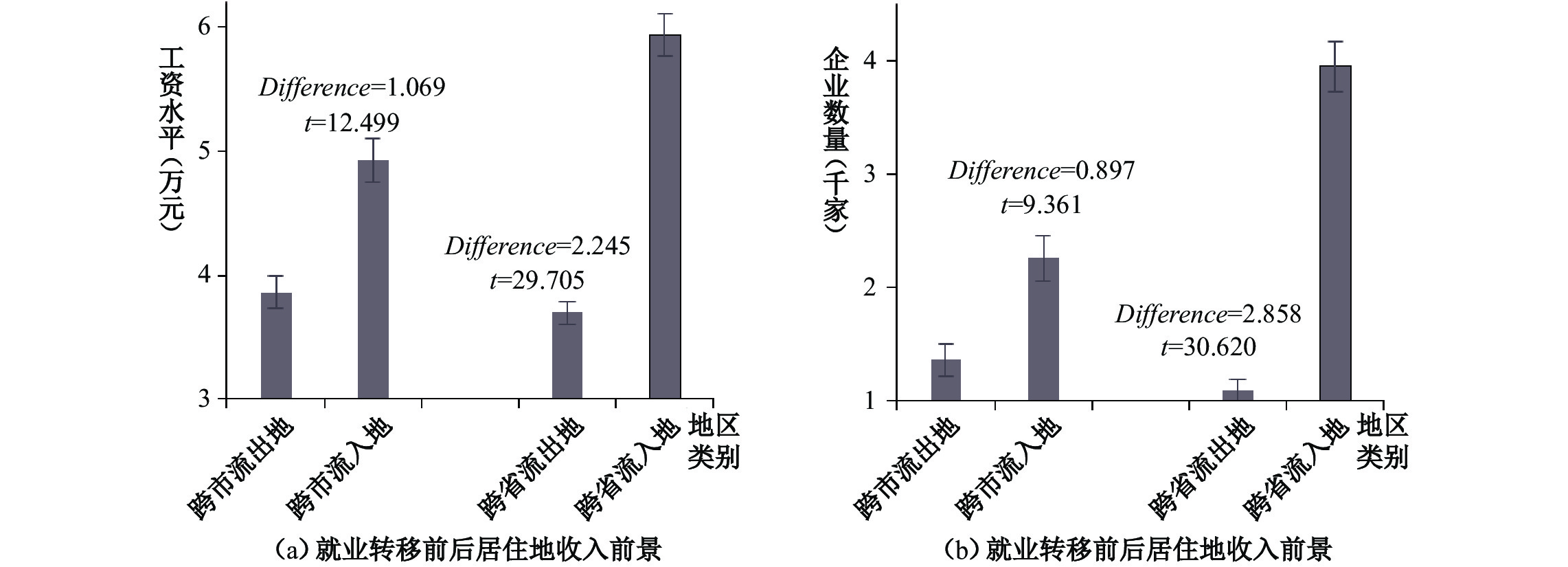

从图1展示的理论框架可知,地区间收入水平及就业机会差异是驱动就业转移的重要力量。当本地潜在收入水平低于外地潜在收入水平的期望值时,形成的收入差会驱动劳动力流出;反之则吸引劳动力回流。本文以城市的平均工资水平和企业数量表示收入前景和就业机会,通过对比劳动力就业转移前后居住地的工资水平及企业数量差距,能够识别劳动力流出地和流入地的收入前景及就业机会特征。若劳动力从低工资水平的地区流向高工资水平的地区,则表明地区间收入前景及就业机会差异会驱动就业转移。劳动力流出地与流入地的收入前景差距越大,意味着劳动力就业转移的驱动力越强。因此,本文根据2018年CFPS数据库的调查数据,筛选出劳动者就业转移前后居住地的城市编码和城市名称。

图2展示了劳动者就业转移前后,居住地收入前景和就业机会的对比状况。其中,(a)图对比收入前景,(b)图对比就业机会,“封顶”的竖线表示均值95%置信区间。与就业转移前的居住地相比,就业转移后居住地的收入前景和就业机会显著提高,表明收入前景和就业机会是驱动就业转移的重要原因。劳动力在跨省就业转移后,流入地的收入前景和就业机会大幅提升,意味着跨省就业转移的劳动者具有更明确的经济目的。因此,若机器人应用能够缩小地区间收入前景差距,则会吸引劳动力回流。对劳动力来说,跨省就业转移的经济原因更强,其对地区间收入前景差距的变化更加敏感,劳动力可能会产生更强的回流意愿。

|

| 图 2 就业转移前后居住地收入前景和就业机会 |

(一)中介机制:工资差距

工资差距是影响就业转移的重要因素。在土地、空间等稀缺资源约束下,机器人应用导致的就业创造效应存在地区差异,资源约束程度较低的城市将获益更多,这有利于这些城市的就业和工资增长。资源约束程度较高的城市限制了就业创造效应发挥作用,并且较高的用工成本加速了“机器换人”,导致工资增长速度下降。因此,机器人应用可能催生“追赶效应”,缩小地区间收入前景差距,促进劳动力回流。

为了检验上述机制,本文借鉴基尼系数的构建思路,设计工资基尼系数量化城市间工资差距。若机器人应用缩小了城市间的工资差距,则可验证该机制的存在性。为了避免不同数据源的统计口径差异对实证结论的影响偏差,本文依然采用CFPS数据库中家庭工资收入的调查数据,按家庭户籍所属城市求均值后,得到各城市的家庭平均工资收入,以该指标作为城市平均工资水平的代理变量。此外,样本期内流动劳动力的工资收入可能是内生的,在测量城市平均工资水平时将这部分样本剔除。具体公式如下:

| $ Gini\_Wag{e_{ct}} = \frac{1}{{n{\mu _1}}}\sum\nolimits_{d = 1}^n {\left| {Wag{e_{ct}} - Wag{e_{dt}}} \right|} $ | (4) |

其中,

在式(4)基础上,构建工资基尼系数的差值,用以反映样本期内城市间工资差距的变化情况。具体测量公式如下:

| $ \Delta Gini\_Wag{e_{ct}} = Gini\_Wag{e_{ct}} - Gini\_Wag{e_{c,t - 2}} $ | (5) |

其中,

表3列(1)、列(2)报告了机器人应用对省内工资差距的影响。其中,列(1)采用固定效应模型,列(2)采用2SLS估计方法,各列所得结论基本一致,即机器人应用在1%的显著性水平下显著降低了省内工资差距。列(3)、列(4)分别采用固定效应模型和2SLS估计方法,估计机器人应用对省际工资差距的影响。结果表明,机器人应用也在1%的显著性水平下显著降低了省际工资差距。但列(3)、列(4)结果中,核心解释变量的估计数值明显高于列(1)、列(2)中对应值,表明机器人应用对省际工资差距的缩小幅度更加明显。结合图1展示的理论框架可知,当本地潜在收入水平低于外地潜在收入水平期望值时,两地收入差会驱动劳动力离开本地;当机器人冲击增加本地就业需求、提高本地潜在收入水平时,流出的劳动力会产生回流意愿,且回流数量与两地潜在收入水平差正相关。由于机器人应用缩小了省际工资差距,这使跨省就业的劳动力产生更强的回流意愿,形成更大规模的跨省回流效果。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| − ( |

− ( |

|||

| − ( |

− ( |

|||

| 城市特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份或时期固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 一阶段F值 | 4 551.4070 | |||

| Adj.R2 | ||||

| 样本量 | 44 178 | 44 178 | 44 178 | 44 178 |

(二)中介机制:产业布局差异

以互联网为基础的机器人技术具有非接触性特征,可以打破地理距离导致的信息壁垒,从根本上改变传统的时空观念(Sorescu和Schreier,2021),这对信息外溢和劳动力资源共享导致的产业聚集有抵消作用。因此,机器人应用可能通过弱化产业聚集、重塑产业地理分布格局来影响就业转移。本文依然借鉴基尼系数的构建思路,利用城市中规模以上工业企业数量,设计产业分布基尼系数,量化城市间的产业分布差异。具体公式如下:

| $ Gini\_Industr{y_{ct}} = \frac{1}{{n{\mu _2}}}\sum\nolimits_{d = 1}^n {\left| {Industr{y_{ct}} - Industr{y_{dt}}} \right|} $ | (6) |

其中,

在式(6)基础上,构建产业分布基尼系数的差值,用以反映样本期内城市间产业分布差异的变化情况。具体测量公式如下:

| $ \Delta Gini\_Industr{y_{ct}} = Gini\_Industr{y_{ct}} - Gini\_Industr{y_{c,t - 2}} $ | (7) |

其中,

表4列(1)、列(2)报告了机器人应用对省内产业布局差异的影响。其中,列(1)采用固定效应模型,列(2)采用2SLS估计方法,各列所得结论基本一致,表明机器人应用在1%的显著性水平下显著降低了省内产业布局差异。列(3)、列(4)采用固定效应模型和2SLS估计方法,估计机器人应用对省际产业布局差异的影响。结果表明,机器人应用也在1%的显著性水平下显著降低了省际产业布局差异,但在列(3)、列(4)结果中,核心解释变量的估计系数在数值上明显高于列(1)、列(2)中对应值。机器人应用在更大程度缩小了省际产业布局差异,这使跨省就业的劳动力产生更强的回流意愿,从而形成更大规模的跨省回流效果。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| − ( |

− ( |

|||

| − ( |

− ( |

|||

| 城市特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份或时期固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 一阶段F值 | 4 551.407 | 4 551.407 | ||

| Adj.R2 | ||||

| 样本量 | 44 178 | 44 178 | 44 178 | 44 178 |

总体而言,机器人应用缩小了省内、省际工资差距和产业布局差异,促进劳动力跨省回流,但对省内跨市流动的影响并不明显。原因可能在于,跨省流动劳动力群体与省内跨市流动劳动力群体的驱动因素不同,从而导致劳动力的流动决策存在差异。对跨省流动劳动力群体而言,户籍地城市与省外城市差异化的收入前景和就业机会是影响其流动决策的关键因素;对省内跨市流动劳动力群体而言,可能不仅要考量城市间收入前景和就业机会差异,也要考虑其他非经济因素,如医疗和教育等公共资源等,从而其对城市收入前景和就业机会变化不敏感。图2对比了劳动力流出地和流入地的工资水平及企业数量。相比劳动力流出地而言,流入地的工资水平和企业数量更高,并且这一特征在跨省流动中要显著得多,这表明跨省流动的劳动力具有更强的经济原因。因此,城市间收入前景和就业机会的差距变化会影响其流动决策,而省内跨市流动的劳动力的经济原因相对较弱,导致省内工资差距和产业布局差异缩小并未显著改变其流动决策。

七、结论与建议

本文将CFPS数据库的微观调查数据与城市机器人应用数据结合,基于户籍地劳动者就业转移视角,实证研究机器人应用对劳动者跨市和跨省就业转移的影响效应及机制。研究发现:总体而言,机器人应用促进了劳动者跨省就业回流,但对跨市就业转移的影响并不明显。在缓解内生性并开展一系列稳健性检验后,结论依旧成立。机制分析表明,机器人应用通过缩小地区间收入水平和企业分布差异,促进劳动力跨省回流,而跨市和跨省就业转移的异质性是由跨省就业转移的成本高、对地区间收入差距变化敏感导致的。异质性分析表明,机器人应用对“中技能”和“低技能”劳动者跨省就业回流有积极影响,对“高技能”劳动者的影响不明显。

基于上述研究结论,本文提出以下政策建议:

第一,推动机器人技术普及和应用。中国经济正处于人口结构转变、经济结构转型的关键期,需要寻求新的“突破点”。机器人技术提高了生产效率,为老龄化问题提供了解决方案,深度契合现阶段中国经济发展要求。政府部门需通过政策工具,使机器人等前沿技术与实体企业深度融合,助力传统企业实现数字化、网络化和智能化转型。

第二,制定差异化的产业政策,发挥机器人应用的最大效果。机器人应用导致的就业创造效应具有地域差异,这使得机器人应用在影响就业转移过程中产生地区异质性。政府要结合本地产业结构和资源禀赋,制定差异化的产业政策。在稀缺资源约束程度高的地区,应加速布局新产业,其他地区需制定针对性的人才和产业政策。

第三,优化劳动力培训制度。随着机器人、人工智能等前沿技术发展,机器人不仅能够执行常规的体力活动,也有能力执行需要一定认知能力的活动,这对人才质量提出了更高的要求。因此,政府应深化劳动力市场改革,引导劳动者技能结构匹配智能技术发展要求。鼓励企业与高校、科研院所探索新的合作模式,弥补劳动力技能与市场需求之间的缺口。另外,也要关注不同技能就业群体的收入状况,兼顾效率和公平。

| [1] | 陈良源, 张一帆, 林建浩, 等. 工业机器人应用与企业用工决策——来自微观企业的调查证据[J]. 统计研究, 2023(7): 85–97. |

| [2] | 陈媛媛, 张竞, 周亚虹. 工业机器人与劳动力的空间配置[J]. 经济研究, 2022(1): 172–188. |

| [3] | 谷均怡, 赵春明, 李震. 工业机器人应用、要素流动与中国出口[J]. 当代财经, 2023(9): 123–134. |

| [4] | 李磊, 王小霞, 包群. 机器人的就业效应: 机制与中国经验[J]. 管理世界, 2021(9): 104–118. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.09.023 |

| [5] | 骆永民, 骆熙, 汪卢俊. 农村基础设施、工农业劳动生产率差距与非农就业[J]. 管理世界, 2020(12): 91–109. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.12.009 |

| [6] | 綦建红, 张志彤. 机器人应用与出口产品范围调整: 效率与质量能否兼得[J]. 世界经济, 2022(9): 3–31. |

| [7] | 屈小博, 胡植尧. 劳动力流动的“半透膜”——城市户籍门槛对流动人口工资溢价的影响[J]. 中国人口科学, 2022(5): 77–91. |

| [8] | 孙三百, 申文毓. 劳动力空间类分和选择效应存在吗——异质性集聚理论的实证检验与机制分析[J]. 财贸经济, 2023(6): 51–68. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2023.06.004 |

| [9] | 孙早, 侯玉琳. 工业智能化与产业梯度转移: 对“雁阵理论”的再检验[J]. 世界经济, 2021(7): 29–54. |

| [10] | 王春超, 叶蓓. 城市如何吸引高技能人才?——基于教育制度改革的视角[J]. 经济研究, 2021(6): 191–208. |

| [11] | 王芳, 曹一鸣, 陈硕. 反思环境库兹涅茨曲线假说[J]. 经济学(季刊), 2020(1): 81–100. |

| [12] | 王林辉, 胡晟明, 董直庆. 人工智能技术、任务属性与职业可替代风险: 来自微观层面的经验证据[J]. 管理世界, 2022(7): 60–78. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2022.07.006 |

| [13] | 王林辉, 钱圆圆, 宋冬林, 等. 机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征——来自微观个体层面的经验证据[J]. 经济研究, 2023(7): 69–85. |

| [14] | 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020(10): 159–175. |

| [15] | 魏下海, 张沛康, 杜宇洪. 机器人如何重塑城市劳动力市场: 移民工作任务的视角[J]. 经济学动态, 2020(10): 92–109. |

| [16] | 许健, 季康先, 刘晓亭, 等. 工业机器人应用、性别工资差距与共同富裕[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(9): 134–156. |

| [17] | 姚常成, 宋冬林. 数字经济与产业空间布局重塑: 均衡还是极化[J]. 财贸经济, 2023(6): 69–87. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2023.06.005 |

| [18] | 郑丽琳, 刘东升. 机器人应用与劳动力就业: 替代还是互补?——基于22个经济体数据的经验分析[J]. 统计研究, 2023(3): 126–138. |

| [19] | Acemoglu D, Restrepo P. Robots and jobs: Evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188–2244. DOI:10.1086/705716 |

| [20] | Acemoglu D, Restrepo P. Tasks, automation, and the rise in U. S. wage inequality[J]. Econometrica, 2022, 90(5): 1973–2016. DOI:10.3982/ECTA19815 |

| [21] | Adachi D, Kawaguchi D, Saito Y U. Robots and employment: Evidence from Japan, 1978-2017[J]. Journal of Labor Economics, 2024, 42(2): 591–634. DOI:10.1086/723205 |

| [22] | Autor D, Chin C, Salomons A, et al. New Frontiers: The origins and content of new work, 1940–2018[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2024, 139(3): 1399–1465. DOI:10.1093/qje/qjae008 |

| [23] | Bryan G, Morten M. The aggregate productivity effects of internal migration: Evidence from Indonesia[J]. Journal of Political Economy, 2019, 127(5): 2229–2268. DOI:10.1086/701810 |

| [24] | Dixon J, Hong B, Wu L. The robot revolution: Managerial and employment consequences for firms[J]. Management Science, 2021, 67(9): 5586–5605. DOI:10.1287/mnsc.2020.3812 |

| [25] | Domini G, Grazzi M, Moschella D, et al. For whom the bell tolls: The firm-level effects of automation on wage and gender inequality[J]. Research Policy, 2022, 51(7): 104533. DOI:10.1016/j.respol.2022.104533 |

| [26] | Faber M. Robots and reshoring: Evidence from Mexican labor markets[J]. Journal of International Economics, 2020, 127: 103384. DOI:10.1016/j.jinteco.2020.103384 |

| [27] | Goos M, Manning A, Salomons A. Job polarization in Europe[J]. American Economic Review, 2009, 99(2): 58–63. DOI:10.1257/aer.99.2.58 |

| [28] | Grossman G M, Krueger A B. Economic growth and the environment[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353–377. DOI:10.2307/2118443 |

| [29] | Hötte K, Somers M, Theodorakopoulos A. Technology and jobs: A systematic literature review[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 194: 122750. DOI:10.1016/j.techfore.2023.122750 |

| [30] | Krenz A, Prettner K, Strulik H. Robots, reshoring, and the lot of low-skilled workers[J]. European Economic Review, 2021, 136: 103744. DOI:10.1016/j.euroecorev.2021.103744 |

| [31] | Nakamura E, Sigurdsson J, Steinsson J. The gift of moving: Intergenerational consequences of a mobility shock[J]. The Review of Economic Studies, 2022, 89(3): 1557–1592. DOI:10.1093/restud/rdab062 |

| [32] | Oravec J A. Rage against robots: Emotional and motivational dimensions of anti-robot attacks, robot sabotage, and robot bullying[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 189: 122249. DOI:10.1016/j.techfore.2022.122249 |

| [33] | Sorescu A, Schreier M. Innovation in the digital economy: A broader view of its scope, antecedents, and consequences[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2021, 49(4): 627–631. DOI:10.1007/s11747-021-00793-z |

| [34] | Villalobos C, Riquelme A. Household constraints and dysfunctional rural–urban migration[J]. Economic Analysis and Policy, 2023, 78: 1070–1088. DOI:10.1016/j.eap.2023.04.016 |

| [35] | Zhang F F, Zhang Q N, Wu H. Robot adoption and export performance: evidence from Chinese industrial firms[J]. Journal of Manufacturing Technology Management, 2023, 34(6): 896–916. DOI:10.1108/JMTM-09-2022-0315 |

| [36] | Zhang L, Xie L Y, Zheng X Y. Across a few prohibitive miles: The impact of the Anti-Poverty Relocation Program in China[J]. Journal of Development Economics, 2023, 160: 102945. DOI:10.1016/j.jdeveco.2022.102945 |