2024第50卷第11期

2. 中山大学 管理学院,广东 广州 510275;

3. 中山大学 企业研究院,广东 广州 510275

2. School of Business, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

3. Institute of Enterprise Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

一、引 言

党的二十大报告指出,要“深化国资国企改革”,“推动国有资本和国有企业做强做优做大”。事实上,国资国企改革一直是中国经济体制改革的中心环节(黄群慧,2022),而国有资产监管体制改革又是其中的重中之重。2015年,中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》,特别强调要“完善国有资产管理体制”,“以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变”。2017年和2019年,国务院办公厅和国资委先后印发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》和《国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》,进一步明确国资监管职能需要“从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等方面作出全方位、根本性转变”,应“深刻领会管资本的实质内涵,聚焦优化国有资本配置,管好资本布局;聚焦增强国有企业活力,管好资本运作;聚焦提高国有资本回报,管好资本收益;聚焦防止国有资产流失,管好资本安全”。

然而,传统国资监管体制存在“重审批、轻监管、弱服务”的弊端(郝鹏,2019)。因此,如何促进国资监管从侧重审批向兼具监督管理和咨询服务的双重职能转变,成为深化国资监管体制改革进程中亟待解决的重要课题。理论上,数智化是促进国资监管职能转变的重要手段。数智化有助于降低国资监管部门的信息处理成本,强化国资委的监督职能。更重要的是,数智化还有助于增加国资监管部门的信息优势,激发国资委帮助出资企业减少经营投资过程中信息不确定性的咨询职能。在实践中,党和国家对国资监管数智化建设给予高度重视。2017年,国务院办公厅印发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》,明确要求国资监管部门更多采用信息化监管方式。2020年,习近平总书记主持召开中央深改委第十四次会议,再次强调要“切实推进信息化与监管业务深度融合,全面建成全国国资国企实时在线监管系统”。

在这样的背景下,深入考察数智化对国资监管职能转变的影响具有重要的理论和现实意义。本文以国务院国资委实施国资国企在线监管系统为准自然实验,以中央控股国有上市公司(地方控股国有上市公司)作为主并公司发起的并购重组交易为处理组(对照组),通过检验国资国企在线监管系统实施与公司并购重组交易绩效变化之间的关系,探讨数智化对国资监管职能转变的影响。一方面,本文以国资国企在线监管系统实施作为外生冲击来构建双重差分模型,可以更好地识别因果关系。另一方面,作为重大投资行为,并购重组交易是国资国企在线监管系统的关注重点。本文以并购重组交易作为研究对象既有利于更加直接准确地评估国资国企在线监管系统的实施效果,又有利于更好地分离出国资委监督和咨询两种职能各自的作用。

本文研究发现:第一,在国资国企在线监管系统实施后,试点公司的并购重组绩效显著提升。这一结果经过多项稳健性检验后依然成立。第二,国资国企在线监管系统通过降低试点公司的代理成本,提升并购重组绩效。此外,试点公司的内外部治理环境越差,并购重组绩效提升越明显。这说明强化国资委监督职能是数智化监管发挥作用的重要机制。第三,国资国企在线监管系统的作用在非关联并购时更加明显,且通过减少并购完成时间而提升并购绩效。当国资委可以通过数智化获取更多目标公司所在地区和行业信息时,国资国企在线监管系统的作用更大。此外,在国资国企在线监管系统实施后,试点公司聘请异地独立董事和顶级财务顾问的情形明显减少。这说明激发国资委咨询职能也是数智化监管发挥作用的重要机制。第四,数智化监管通过提升并购重组绩效,能够显著增加试点公司的市场价值,从而助力国企高质量发展。本文研究表明,数智化监管通过强化国资委监督职能和激发国资委咨询职能,有效促进了国资监管职能转变。本文的研究贡献主要体现在以下三个方面:

第一,本文丰富并拓展了数智化监管的相关研究。随着数字技术和人工智能技术的广泛运用,数智化监管日渐成为实践和研究的重点。现有研究考察了数智化监管在税收和金融领域的作用(张克中等,2020;孙亮和刘春,2022)。而本文考察了数智化在国资监管领域的作用,为现有文献增添了新视角和新证据。更重要的是,现有文献侧重于讨论数智化缓解监管部门与被监管者之间信息不对称的作用,本文则提出并检验了数智化有助于增加监管部门信息优势并激发其新职能的观点,从而为现有文献增添了新思路。

第二,本文有助于理解信息与学习之间的关系。理论上,企业管理层、股东和监管者不仅能从同行公开披露的信息中学习,还能从自身因披露要求变化而新增的信息中学习(Roychowdhury等,2019)。而实证上,检验“向自己学习”的理论观点面临非常大的挑战。这是因为在公开披露的情形下,企业管理层、股东和监管者信息集的增加往往同时伴随投资者信息集的增加,因而难以区分观察到的经营投资行为优化究竟源自企业的学习效应还是投资者因信息集增加而产生的监督效应。国资国企在线监管系统是一个非公开披露的情形,由此产生的新信息并不为投资者所知,因而能够有效分离企业的学习效应和投资者的监督效应。本文研究发现,在投资者信息集不变的情形下,国资国企在线监管系统显著提升了试点公司的并购重组绩效。这为检验“向自己学习”的理论观点提供了新场景和新证据。

第三,本文具有重要的政策涵义。本文研究表明,国资国企在线监管系统建设是促进国资监管职能转变的有效途径,这为国资委持续建设并完善数智化监管体系提供了理论和证据支持。同时,本文对数智化作用机制的分析和检验为加强国资监管的政策实践提供了操作方向和理论指引。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

国务院于2003年成立国有资产监督管理委员会,专职国有资产集中统一管理,逐渐形成了国资委“管资产与管人、管事相结合”的监管模式(以下简称“管资产模式”),并顺利推行了清产核资、划转重组、考核监管等国企改革。而管资产模式主要存在以下问题:第一,过度强调事前审批职能;第二,弱化事中事后的监督职能;第三,在混合所有制经济成为当前基本经济制度主要实现形式的情形下无法满足国资监管要求。为了适应国有资产资本化、股权多元化并解决国资监管存在的“越位”“错位”“缺位”问题,党的第十八届三中全会提出形成“以管资本为主的国有资产监管体制”(以下简称“管资本模式”)。在管资本模式下,国资委的监管职能需要实现两个重要转变。第一,从侧重审批向加强监督转变。国资监管职能需要从侧重事前审批向事前制定规范、事中实时监管和事后实施惩罚的监督职能转变。第二,从“轻服务”向监督管理职能与咨询服务职能并重转变。管资本模式强调激发国有企业活力并提高资本回报,国资委等监管机构不仅需要强化监督职能,更需要形成咨询职能。因此,在管资本模式下,国资监管职能需要实现从审批向监督管理和咨询服务并重的转变。

在这样的情形下,传统的国有企业定时数据报送方式无法满足国资委监督管理与咨询服务职能并重的需求。2017年和2019年,国务院办公厅和国资委先后印发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》和《国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》,提出创新监管手段,通过建设统一信息工作平台来推进信息化与监管业务深度融合,实现实时在线动态监管,提高监管的针对性和有效性,助力国资监管职能转变。国务院国资委于2019年2月初步建成深度运用大数据、区块链和人工智能等数智化技术,涵盖全部中央企业所属法人企业和管理主体,动态监测大额资金和“三重一大”决策的国资国企在线监管系统。

数智化赋能的国资国企在线监管系统将大幅降低国资监管部门与国有企业之间的信息不对称程度。第一,国资国企在线监管系统有助于降低国资监管部门的信息获取成本。与传统模式下国资监管部门被动等待国有企业报送数据不同,国资国企在线监管系统能够自动实时获取国有企业重大经营投资活动的相关数据。这不仅降低了国资监管部门的信息获取成本,还提高了信息获取的及时性和准确性,从而有效缓解了国资监管部门与国有企业之间的信息不对称。第二,国资国企在线监管系统有助于降低国资监管部门的信息整合成本。国资国企在线监管系统通过将国有企业海量的非格式化文本和信息重构为格式化数据,能够自动将国有企业重大经营投资活动与国资监管政策法规进行比对,迅速判断是否偏离相关政策法规和总体目标并提供实时预警。这大幅降低了信息整合成本,缓解了国资监管部门与国有企业之间的信息不对称。

更重要的是,数智化赋能的国资国企在线监管系统还将产生并强化国资监管部门的信息优势。就国有企业的并购重组活动而言,第一,国资国企在线监管系统通过归集和存储所有国有企业并购重组活动的相关信息(如并购重组预案、并购重组谈判纪要、并购重组条款、并购重组后整合方案等),形成极富价值的国有企业并购重组活动专有大数据。这有助于国资监管部门更好地掌握国有企业高质量并购重组活动的基本规律和典型特征,大幅增加国资监管部门的信息优势,从而更好地评估国有企业拟开展的并购重组的质量。第二,国资国企在线监管系统通过实时获取国有企业重大经营投资活动的海量信息,汇总之后能够形成地区和行业层面实时经营投资景气度的独特大数据。这有助于国资监管部门更准确地把握主并公司和目标公司所在地区和行业的经济环境和发展趋势,大幅增加国资监管部门的信息优势,从而更好地评估国有企业并购重组活动的发起时机以及目标公司所在地区和行业的选择。

(二)理论分析

国资国企在线监管系统有助于国资监管职能转变。一方面,国资国企在线监管系统通过缓解信息不对称,能够强化国资监管部门的监督管理职能,降低国企高管的代理成本,提升并购绩效;另一方面,国资国企在线监管系统通过产生并强化信息优势,还能激发国资监管部门的咨询服务职能,降低国企经营投资过程中的信息不确定性,提升并购绩效。

第一,国资国企在线监管系统通过缓解信息不对称,能够完善并购重组活动的全过程监督机制,强化国资监管部门的监督管理职能,降低国企高管的代理成本,提升并购绩效。由于国有资产属于全民所有,国有企业存在一定程度的出资人“缺位”问题。这导致部分国有企业的内部人控制问题严重,管理层与股东之间的第一类代理成本较高,管理层追求高额薪酬、在职消费和政治晋升等私利的情形比较普遍(陈冬华等,2005;权小锋等,2010;陈仕华等,2015;辛宇等,2022)。与其他经营投资行为不同,并购重组需在短期内支付巨额资金,且存在专业性和复杂度高、不确定性强的特征。在国资国企在线监管系统实施之前,国资监管部门对并购重组活动的监管比较困难,国企管理层对于并购重组活动的推诿卸责相对容易。并购重组活动成为国企管理层攫取私利的绝佳手段,较高的代理成本成为长期以来国有企业并购重组绩效较差的重要原因(陈仕华等,2015)。

国资国企在线监管系统从三个方面完善并购重组活动的全过程监督机制,提升并购绩效。(1)事前审批机制。并购重组活动非常复杂,企业相关数据对于判断并购动因和评估协同效应至关重要。在国资国企在线监管系统实施之前,国资监管部门的信息来源只是国企报送的与并购重组活动相关的基本材料。与国企高管相比,国资监管部门处于明显的信息劣势地位。信息不对称将极大地削弱事前审批机制的有效性。而在国资国企在线监管系统实施之后,情形则大不相同。国资国企在线监管系统将自动实时获取相关数据,国资监管部门所能获取的信息集大幅扩展,信息获取及处理成本大幅下降,国资监管部门与国企高管之间的信息不对称程度也将大幅下降。这将有助于国资监管部门更好地判断和评估国企并购重组活动的真实动因及可能产生的协同效应,在事前更加及时地发现和制止低质量的并购重组活动。(2)事中预警机制。国资国企在线监管系统通过将非格式化的语言转换为格式化语言并使用模型预警等人工智能技术,能够实现并购材料的自动比对。据此,国资监管部门能够实现对所有国企并购重组活动同类型材料的横向比较并建立预警模型,在事中更加及时地发现和中止材料比对结果存在重大异常的并购重组活动。(3)事后评价机制。国资国企在线监管系统还能直接获取被收购后子公司的相关信息,国资监管部门以此为数据支持能够更好地开展并购后的绩效评估,在事后更加准确地识别和奖惩不同质量的并购重组活动。在这样的情形下,国资监管部门的监督管理职能将得到强化,国有企业代理成本大幅下降。国有企业以管理层攫取私利为目的的低质量并购重组将显著减少,以实现企业战略和协同效应为目标的高质量并购重组将显著增加。

第二,国资国企在线监管系统通过产生并强化信息优势,能够激发国资监管部门的咨询服务职能,降低国企经营投资过程中的信息不确定性,提升并购绩效。一方面,国资国企在线监管系统将形成国资监管部门关于国有企业并购重组活动的专有知识。在国资国企在线监管系统实施之后,所有国有企业并购重组活动的相关资料,如交易预案、谈判纪要、合同条款、整合方案等,都将以数字化的形态保存在系统中,形成独有的国有企业并购重组大数据。国资监管部门以此为基础既能非常方便地查阅和调用相关信息开展横向比对,更能通过建模和分析深入理解国有企业并购重组活动的基本规律,从而产生极富价值的专有知识。另一方面,国资国企在线监管系统还将形成国资监管部门关于国有企业并购标的的专有信息。由于国资国企在线监管系统直接链入所有国企及其子公司的业财数据,国资监管部门能够实时获取海量信息,将这些信息汇总起来能够产生可用于判断国企并购标的所在地区或行业经营状况和发展前景的极富价值的专有信息。

现有文献表明,与并购重组活动相关的专有知识和专有信息都能显著减少交易过程中的信息不确定性,提升并购绩效。例如,当主并公司的管理层或并购部门拥有更多的并购专有知识(Laamanen和Keil,2008;Gokkaya等,2023),或者主并公司聘请具有行业专有知识的投行作为财务顾问(Bao和Edmans,2011)时,并购绩效明显更优。又如,当主并公司聘请具有目标公司专有信息的异地独立董事(刘春等,2015),或者主并公司的股东拥有目标公司专有信息(杨继彬等,2021),又或主并公司通过共同股东、共同审计师或董事联结能够获得目标公司专有信息(Cai等,2016;Brooks等,2018;陈仕华和卢昌崇,2013)时,并购绩效也明显更优。因此,国资国企在线监管系统所形成的关于国企并购重组活动的专有知识和专有信息,将有助于激发国资监管部门的咨询服务职能。国资监管部门能够充分运用这些专有知识和专有信息,帮助国有企业减少并购重组活动中的信息不确定性,从而提升并购绩效。综上所述,本文提出以下研究假说:国资国企在线监管系统实施能够显著提升试点公司的并购重组绩效。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以国务院国资委实施国资国企在线监管系统为准自然实验,通过构建双重差分模型来检验其与公司并购重组交易绩效变化之间的关系,探讨数智化对国资监管职能转变的影响。由于国资国企在线监管系统仅适用于国务院国资委受托监管的中央国企及其控股企业,本文以中央控股国有上市公司(以下简称“央企”)作为主并公司发起的并购重组交易为处理组,以地方控股国有上市公司(以下简称“地方国企”)作为主并公司发起的并购重组交易为对照组。

本文以2016—2021年作为研究期间。国资国企在线监管系统从2019年开始实施,本文的研究期间涵盖实施前3年(2016—2018年)和实施后3年(2019—2021年)共6年数据。本文从CNRDS数据库中获取研究期间央企(处理组)和地方国企(对照组)作为主并公司发起的所有并购重组事件的详细信息。为了观测实施前后处理组与对照组之间并购重组绩效变化的差异,本文要求每个样本公司在实施前后都至少发起过1次并购重组交易。此外,本文遵循现有文献惯例对样本进行了如下筛选:(1)剔除主并公司为金融行业的样本;(2)剔除交易目的为私有化、买壳上市或股票回购的样本;(3)剔除交易金额小于

本文的并购重组交易和目标公司基本信息来自CNRDS数据库,重大资产重组、公司财务信息和产权性质等数据来自WIND数据库,公司股票交易和治理结构等数据来自CSMAR数据库。为了控制极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。

(二)模型构建与变量定义

为了检验国资国企在线监管系统实施对并购重组交易绩效的影响,本文构建了如下双重差分模型:

| $ CAR_{i,t} = {\alpha _0} + {\alpha _1}\times Treat_{i,t} \times Post_{i,t} + {\alpha _2}\times Control_{i,t-1} + {\lambda _{firm}} + {\lambda _{year}} + {\lambda _{ind}} + \xi _{i,t} $ | (1) |

其中,因变量CAR表示并购重组绩效。以并购重组事件宣告日前后短窗口内的股票累积非正常回报来衡量并购重组绩效是现有文献的主要做法(Masulis和Simsir,2018;Gokkaya等,2023)。本文根据Brown和Warner(1985)提出的市场模型法计算股票累积非正常回报率,模型如下:

| $ {R_i}_{,t} = {\beta _0} + {\beta _1}\times{R_m}_{,t} + {\varepsilon _i}_{,t} $ | (2) |

其中,Ri,t表示公司i在t时期考虑现金红利再投资的股票日回报率,Rm,t表示t时期考虑现金红利再投资的市场回报率。本文首先使用并购重组首次宣告前第260个交易日至并购重组首次宣告前第60个交易日的公司股票日回报率和市场日回报率数据,根据模型(2)计算公司股票日回报率的预测值;然后用实际值减去预测值,加总得到并购重组宣告日及前后各2天(共5天)短时间窗口内的股票累积非正常回报率,记为CAR。

变量Treat是表示处理组样本的虚拟变量,并购重组交易的主并公司为央企时取值为1(处理组),为地方国企时取值为0(对照组)。Post是表示国资国企在线监管系统实施前后的虚拟变量,并购重组交易首次宣告在2016—2018年时取值为0,在2019—2021年时取值为1。

模型(1)控制了公司固定效应、年份固定效应和行业固定效应,分别用λfirm、λyear和λind表示。此时,Treat和Post分别被λfirm和λyear所吸收,因而不再单独纳入回归模型中。模型(1)中交互项Treat×Post的系数α1反映了国资国企在线监管系统实施前后央企与地方国企并购重组交易绩效变化的差异。根据本文的研究假说,α1应显著为正。

模型(1)中的Control表示控制变量。参考Masulis和Simsir(2018)、Liu等(2021)、Antón等(2022)以及Gokkaya等(2023)等研究,本文一方面控制了主并公司特征变量,包括公司规模(Size)、成长性(Growth)、负债率(Leverage)、资产收益率(ROA)以及经营净现金流(CashFlow);另一方面,控制了并购重组交易特征变量,包括并购重组交易价值(SOMA)、并购重组交易类型是否属于收购资产(TOMA)、并购重组交易是否至少部分采用现金支付(POMA)以及主并公司与目标公司或卖方公司是否存在关联关系(RelatedMA)。本文变量定义见表1。

| 变量符号 | 变量定义 |

| CAR | 并购重组宣告日及前后各2天(共5天)以市场模型法计算的股票累积非正常回报 |

| Treat | 表示处理组样本的虚拟变量,并购重组交易的主并公司为央企时取值为1,为地方国企时取值为0 |

| Post | 表示国资国企在线监管系统实施前后的虚拟变量,并购重组交易首次宣告在2016—2018年时取值为0,在2019—2021年时取值为1 |

| Size | 公司t−1年末总资产的自然对数 |

| Growth | 公司t−1年末权益市值与净资产的比值 |

| Leverage | 公司t−1年末总负债与总资产的比值 |

| ROA | 公司t−1年净利润与t−1年末总资产的比值 |

| CashFlow | 公司t−1年的经营活动现金净流量与营业收入的比值 |

| SOMA | 并购重组交易总价值与主并公司t−1年末权益市值的比值 |

| TOMA | 并购重组交易类型属于收购资产时取值为1,否则为0 |

| POMA | 并购重组交易至少部分采用现金支付时取值为1,否则为0 |

| RelatedMA | 主并公司与目标或卖方公司存在关联关系时取值为1,否则为0 |

四、实证结果分析

(一)基准回归

表2报告了模型(1)的回归结果,其中列(1)未加入控制变量,列(2)仅控制了公司特征变量,列(3)进一步控制了并购重组交易特征变量。可以看到,Treat×Post的系数在1%的水平上显著为正。这说明与对照组公司相比,处理组公司的并购重组绩效在国资国企在线监管系统实施之后的提升幅度明显更大。由于主并公司的平均权益市值为161亿元,国资国企在线监管系统实施为其股东带来的平均收益为3.22(161×0.02)亿元,这在经济意义上也非常显著。上述结果支持了本文研究假说,即国资国企在线监管系统实施能够显著提升试点公司的并购重组绩效。

| (1)CAR | (2)CAR | (3)CAR | |

| Treat×Post | 0.015*** | 0.018*** | 0.020*** |

| (4.1) | (4.8) | (4.8) | |

| Size | −0.023** | −0.017*** | |

| (−2.7) | (−3.3) | ||

| Growth | 0.001 | 0.001 | |

| (0.9) | (0.7) | ||

| Leverage | 0.033** | 0.031* | |

| (2.3) | (1.9) | ||

| ROA | 0.019 | 0.038 | |

| (0.5) | (1.1) | ||

| Cashflow | −0.014** | −0.016** | |

| (−2.2) | (−2.6) | ||

| SOMA | 0.058*** | ||

| (3.0) | |||

| TOMA | −0.000 | ||

| (−0.1) | |||

| POMA | −0.011 | ||

| (−1.2) | |||

| RelatedMA | 0.013* | ||

| (1.9) | |||

| Firm FE | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year FE | 控制 | 控制 | 控制 |

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | |||

| Adj. R2 | 0.135 | 0.139 | 0.165 |

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。括号内为t值,经过Cluster标准误和White异方差稳健性修正。所有回归均包含但未报告截距项。下表同。 | |||

(二)平行趋势检验

双重差分模型识别因果关系的前提是处理组与对照组在国资国企在线监管系统实施之前的并购重组绩效变化符合平行趋势假设。为此,本文采用事件研究法,构建了如下模型:

| $ CAR_{i,t}=\beta_0+\sum\limits_{k=-3}^2\beta_k\times Treat_i\times d(k)+\beta_j\times Control_{i,t-1}+\lambda_{firm}+\lambda_{year}+\lambda_{ind}+\xi_{i,t} $ | (3) |

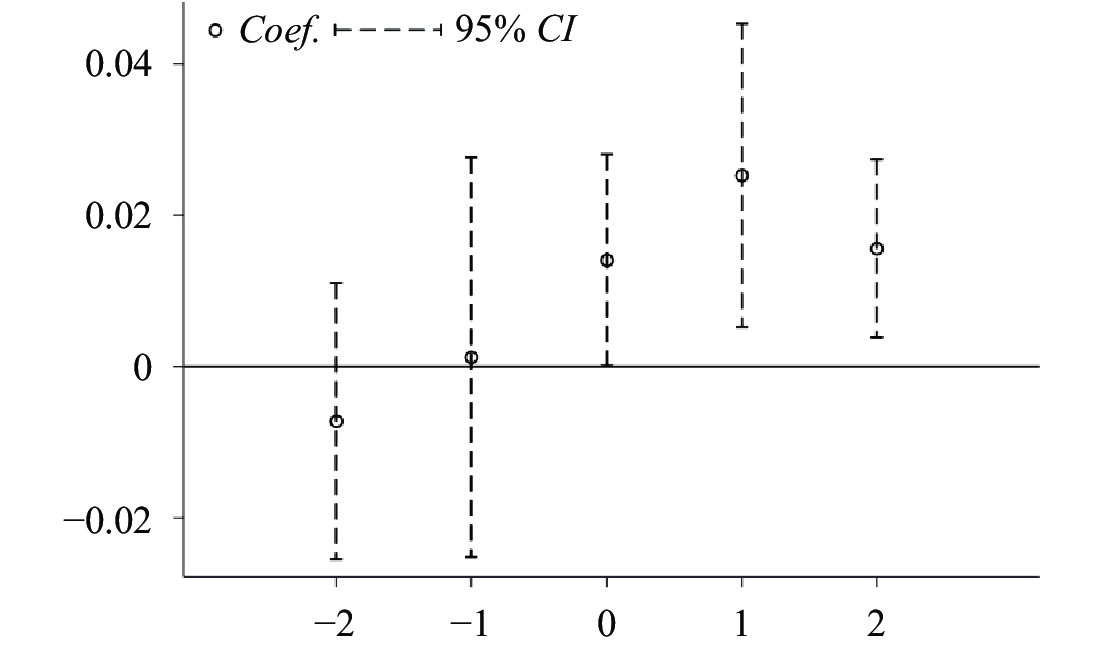

其中,d是时间虚拟变量,k表示距离国资国企在线监管系统开始实施的年数。本文设置d(−3)、d(−2)、d(−1)、d(0)、d(1)、d(2)六个时间虚拟变量,以d(−3)作为比较基准进行平行趋势检验。从图1中可以看到,在国资国企在线监管系统实施之前,处理组与对照组之间并购重组绩效变化的差异不显著。这支持了平行趋势假设,表明基准回归的因果关系成立。

|

| 图 1 平行趋势检验 |

(三)稳健性检验

第一,同期事件。在本文研究期间,存在可能影响研究结论可靠性的其他重要事件。(1)地方国资在线监管系统建设。为了排除地方国资在线监管系统的潜在影响,本文剔除这部分对照组样本后重新进行检验,研究结论保持不变。(2)央企经营投资问责制实施。辛宇等(2022)指出,公司面临的问责压力越大,问责制的效果越好。如果经营投资问责制实施提升了并购重组绩效,则问责压力越大,处理组公司并购重组绩效提升的效果越明显。本文的检验结果与上述理论预期相反,排除了这项同期事件的影响。

第二,其他替代性解释。上文研究发现,在国资国企在线监管系统实施之后,处理组公司的并购重组绩效显著提升。除了本文提出的国资监管职能转变的逻辑外,还有一个可能的解释:国资国企在线监管系统实施强化了国有上市公司的控股股东即集团的监督和咨询能力。如果集团监督和咨询能力提升这种解释成立,则至少能够观察到以下两个结果:一是在集团较难监督国有上市公司的情形下,国资国企在线监管系统实施的边际作用更大,处理组公司并购重组绩效提升的效果更加明显;二是在集团获得较大新增信息优势的情形下,国资国企在线监管系统实施的边际作用更大,处理组公司并购重组绩效提升的效果更加明显。本文的检验结果与上述预期不符,说明集团监督和咨询能力提升不能很好地解释本文的实证发现。

第三,其他检验。(1)潜在遗漏变量问题可能影响本文结论的可靠性。首先,参考孙亮和刘春(2022)的研究,本文将国资国企在线监管系统的实施时间前推至2018年或2017年,并剔除实际实施年份样本,进行反事实的安慰剂检验。其次,本文控制行业和年份的交互固定效应,以进一步排除潜在遗漏变量问题的影响。最后,鉴于主并公司的治理质量和混改程度可能会对并购绩效产生影响,本文控制公司治理和混改程度重新进行回归。(2)处理组与对照组之间的系统性差异也可能影响本文结论的可靠性。为此,本文采用熵平衡匹配之后的样本重新进行回归。(3)国资国企在线监管系统于2018年启动,2019年2月完成建设并正式实施。参考Chen等(2018)的做法,本文剔除2018年和2019年样本之后重新进行回归。(4)以[−1,1]和[−3,3]为事件窗口期计算股票累积非正常回报,以此作为因变量重新进行回归。上述检验没有改变本文研究结论。

五、进一步分析

(一)机制分析

1. 强化国资委的监督管理职能。上文理论分析指出,数智化能够通过强化国资委的监督管理职能,提升试点公司的并购重组绩效。为了检验这一机制,本文将考察国资国企在线监管系统实施对试点公司代理成本的影响。Frattaroli(2020)以及孙亮和刘春(2012)的研究表明,公司管理费用率越高、自由现金流越多,代理成本越高。因此,本文以管理费用率(G&A)和自由现金流(FCF)为中介变量,使用Baron和Kenny(1986)提出的逐步检验法进行渠道检验。

逐步检验法需要依次执行以下三个步骤:第一步,检验国资国企在线监管系统实施对并购重组绩效的影响,结果见表2。第二步,检验国资国企在线监管系统实施对管理费用率(G&A)和自由现金流(FCF)的影响。从表3中列(1)和列(3)可以看到,Treat×Post的系数分别为−0.594和−0.114,均显著为负。这说明在国资国企在线监管系统实施之后,国资委的监督职能明显得到强化,试点公司的代理成本显著下降。第三步,分别将G&A和FCF与Treat×Post同时纳入模型中进行回归。从表3中列(2)和列(4)可以看到,G&A和FCF的系数分别为−0.001和−0.005,均显著为负。这说明公司代理成本越高,并购重组绩效越差。Treat×Post的系数依然在1%的水平上显著为正。这说明G&A和FCF在国资国企在线监管系统实施与试点公司并购重组绩效提升之间发挥部分中介作用。上述结果说明,国资国企在线监管系统实施能够通过强化国资委的监督管理职能,提升并购重组绩效。

| (1)G&A | (2)CAR | (3)FCF | (4)CAR | |

| Treat×Post | −0.594* | 0.020*** | −0.114* | 0.020*** |

| (−1.8) | (4.9) | (−1.9) | (4.3) | |

| G&A | −0.001*** | |||

| (−16.5) | ||||

| FCF | −0.005* | |||

| (−1.8) | ||||

| Other Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N |

为了更深入地理解因果关系和检验因果机制(Armstrong等,2022),本文进一步从异质性视角考察国资国企在线监管系统实施与并购重组绩效之间的关系。理论上,试点公司的内外部治理环境越差,强化国资委监督管理职能的边际作用越大,数智化监管提升并购重组绩效的效果越明显。本文以董事长与总经理是否两职合一(Dual)来衡量公司的内部治理环境。黄张凯等(2006)的研究表明,董事长与总经理两职合一意味着董事长权力较大,公司内部治理环境较差。从表4中列(1)可以看到,Treat×Post×Dual的系数显著为正,说明数智化监管提升并购重组绩效的效果在公司内部治理环境较差时更加明显。此外,本文以机构投资者的持股数量(JGS)和持股公司的机构投资者数量(JGN)来衡量公司的外部治理环境。Chen等(2007)以及黄泽悦等(2022)的研究表明,机构投资者是重要的外部监督力量,机构投资者持股数量越多,监督激励越大;机构投资者数量越多,监督能力越强。从表4中列(2)和列(3)可以看到,Treat×Post×JGS和Treat×Post×JGN的系数均显著为负,说明数智化监管提升并购重组绩效的效果在公司外部治理环境较差时更加明显。

| CAR | |||

| (1)Z=Dual | (2)Z=JGS | (3)Z=JGN | |

| Treat×Post | 0.019*** | 0.295*** | 0.058*** |

| (3.9) | (4.4) | (3.3) | |

| Z | −0.018 | 0.010* | 0.001 |

| (−1.1) | (2.1) | (0.6) | |

| Treat×Post×Z | 0.031* | −0.014*** | −0.009** |

| (2.1) | (−4.2) | (−2.4) | |

| Other Controls | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm FE | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year FE | 控制 | 控制 | 控制 |

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | |||

| Adj. R2 | 0.167 | 0.170 | 0.166 |

2. 激发国资委的咨询服务职能。上文理论分析指出,数智化还能通过激发国资委的咨询服务职能,提升试点公司的并购绩效。分离国资委监督管理职能和咨询服务职能各自的作用,并考察数智化是否激发了国资委的咨询服务职能,是本文实证检验的重点和难点。为此,本文利用公司并购活动的具体细节,开展了以下三个方面的检验:

第一,考察国资委咨询服务职能与监督管理职能作用方向相反的情形。现有文献表明,关联并购面临更加严重的代理问题。根据监督管理职能机制,数智化对并购绩效的提升作用在关联并购情形下更加明显。也有文献表明,与关联并购相比,非关联并购中主并公司面临更加严重的不确定性问题。根据咨询服务职能机制,数智化对并购绩效的提升作用在非关联并购情形下更加明显。从表5中列(1)可以看到,Treat×Post×RelatedMA的系数显著为负,说明数智化对并购绩效的提升作用在非关联并购情形下更加明显。检验结果与监督管理职能机制的预期不符,与咨询服务职能机制的预期一致。这说明数智化不仅强化了国资委的监督管理职能,也激发了国资委的咨询服务职能。

| 咨询服务职能与监督管理职能作用方向相反 | ||||||||||||||||||||

| (1)CAR | (2)CAR | (3)MATime | (4)CAR | |||||||||||||||||

| Z=RelatedMA | Z=MATime | |||||||||||||||||||

| Treat×Post | 0.042*** | 0.104** | −0.161* | 0.099** | ||||||||||||||||

| (3.2) | (2.8) | (−2.0) | (2.7) | |||||||||||||||||

| Z | 0.016* | −0.033*** | ||||||||||||||||||

| (2.1) | (−3.2) | |||||||||||||||||||

| Treat×Post×Z | −0.023* | |||||||||||||||||||

| (−2.0) | ||||||||||||||||||||

| Other Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||||||||||||||||

| Firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||||||||||||||||

| Year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||||||||||||||||

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||||||||||||||||

| N | 541 | 541 | 541 | |||||||||||||||||

| Adj. R2 | 0.166 | 0.244 | 0.561 | 0.247 | ||||||||||||||||

| 国资委拥有更多信息 | 国资委对其他咨询者的挤出效应 | |||||||||||||||||||

| (5)CAR | (6)CAR | (7)NLID | (8)CAR | (9)TopFA | ||||||||||||||||

| Z=TCCR | Z=TCCI | |||||||||||||||||||

| Treat×Post | −0.016 | 0.017*** | −0.138*** | 0.205*** | −0.485*** | |||||||||||||||

| (−1.2) | (3.1) | (−4.6) | (3.0) | (−4.0) | ||||||||||||||||

| Z | −0.000 | −0.011 | ||||||||||||||||||

| (−0.2) | (−1.5) | |||||||||||||||||||

| Treat×Post×Z | 0.010*** | 0.019** | ||||||||||||||||||

| (3.1) | (2.2) | |||||||||||||||||||

| Other Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||

| Firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||

| Year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||

| N | 1969 | 270 | 270 | |||||||||||||||||

| Adj. R2 | 0.203 | 0.173 | 0.633 | 0.596 | 0.546 | |||||||||||||||

本文利用的另一个公司并购活动的细节是交易完成时间。并购是公司战略决策和重大投资,需要经历为筛选目标公司开展初步尽职调查、为实现并购交易开展深度尽职调查以及并购谈判和签署并购协议三个阶段(Kim等,2020)。交易完成时间过短或过长都对并购绩效有负面影响。当代理成本较高时,尽职调查和并购谈判往往流于形式,导致交易完成时间过短。当不确定性较高时,尽职调查和并购谈判往往旷日持久,导致交易完成时间过长。根据监督管理职能机制,数智化通过增加交易完成时间,提升并购绩效;而根据咨询服务职能机制,数智化通过减少交易完成时间,提升并购绩效。对此,本文以交易完成时间(MATime)为中介变量,使用Baron和Kenny(1986)提出的逐步检验法进行渠道检验。逐步检验法需要依次执行三个步骤:第一步,检验国资国企在线监管系统实施对并购绩效的影响。由于能够获得交易完成时间的样本较少,有效观测值缺失较多,本文重新进行了基准回归。从表5中列(2)可以看到,Treat×Post的系数依然显著为正。第二步,检验国资国企在线监管系统实施对交易完成时间(MATime)的影响。从表5中列(3)可以看到,Treat×Post的系数显著为负,说明国资国企在线监管系统实施显著减少了试点公司并购交易的完成时间。第三步,将MATime与Treat×Post同时纳入模型中进行回归。从表5中列(4)可以看到,MATime的系数显著为负,Treat×Post的系数依然显著为正。这说明国资国企在线监管系统实施通过减少交易完成时间,提升了并购绩效。检验结果与监督管理职能机制的预期不符,与咨询服务职能机制的预期一致。这再次说明数智化不仅强化了国资委的监督管理职能,也激发了国资委的咨询服务职能。

第二,考察国资委拥有更多信息的情形。如前所述,信息优势是国资委有效发挥咨询服务职能的基础和关键。理论上,如果数智化激发了国资委的咨询服务职能,则试点公司并购绩效提升在数智化能为国资委带来更大信息优势的领域更加明显。本文从目标公司所在城市央企总数量(TCCR)和目标公司所在行业央企总数量(TCCI)来衡量国资委的信息优势。目标公司所在城市或行业的央企越多,国资委通过国资国企在线监管系统收集的重大经营投资决策相关信息越多,信息优势越大。从表5中列(5)和列(6)可以看到,Treat×Post×TCCR和Treat×Post×TCCI的系数均显著为正。这说明试点公司并购绩效提升确实在数智化能为国资委带来更大信息优势的领域更加明显,进一步验证了国资委咨询服务职能机制。

第三,考察国资委对其他咨询者的挤出效应。理论上,国资委的咨询服务职能将在一定程度上减少试点公司对其他咨询者的需求。一方面,本文考察了国资国企在线监管系统实施对试点公司聘请异地独立董事的影响。现有文献表明,异地独董在中国上市公司的并购活动中发挥着重要的咨询功能(刘春等,2015)。从表5中列(7)可以看到,Treat×Post的系数显著为负,说明在国资国企在线监管系统实施之后,试点公司对异地独董咨询功能的需求明显下降。另一方面,本文考察了国资国企在线监管系统实施对试点公司聘请顶级独立财务顾问的影响。现有文献表明,顶级独立财务顾问能够提供更好的并购咨询服务,提升公司并购绩效。在中国,只有符合重大资产重组标准的并购活动才需要聘请独立财务顾问。因此,本文将样本期间重大资产重组业务量排前五名的券商定义为顶级财务顾问(TopFA),在重大资产重组情境下进行检验。由于研究情境的变化,本文重新进行了基准回归。从表5中列(8)可以看到,Treat×Post的系数显著为正,说明即使在仅针对重大资产重组活动的情境下,本文研究结论依然非常稳健。列(9)以TopFA为因变量,Treat×Post的系数显著为负。这说明在国资国企在线监管系统实施之后,试点公司对顶级财务顾问咨询功能的需求也明显下降。检验结果与理论预期一致,国资委的咨询服务职能确实对其他咨询者存在一定程度的挤出效应。综上所述,激发国资委的咨询服务职能也是数智化监管发挥作用的重要机制。

(二)拓展分析

1. 央企数字化转型的作用。孙亮和刘春(2022)发现,证监会监管科技化建设与作为被监管者的券商数字化程度之间存在互补关系。理论上,国资监管数智化与试点公司数字化转型之间也应存在互补关系。为此,本文使用公司年报中数字化转型特征词频数的自然对数(DigT)和公司每万人数字化相关无形资产的金额(DigI)来衡量央企的数字化程度。结果表明,国资监管数智化与试点公司数字化转型之间确实存在互补关系,加强央企数字化转型有助于强化国资监管数智化建设的作用。

2. 数智化、并购重组绩效与央企高质量发展。国资监管职能转变的根本目标是实现国企高质量发展。本文进一步考察了数智化监管对央企高质量发展的影响。本文使用托宾Q值来衡量公司市场价值,考察了国资国企在线监管系统实施对试点公司高质量发展的影响。结果表明,国资国企在线监管系统实施能够通过提升并购重组绩效,显著增加试点公司的市场价值。这说明数智化监管对国资监管职能转变的促进作用有助于实现央企高质量发展的根本目标。

六、结论与政策建议

为了适应国有企业混合所有制改革基本完成之后国有资产资本化和股权多元化的新时代特征,并解决国资监管存在的“重审批、轻监管、弱服务”问题,党和国家提出形成“以管资本为主的国有资产监管体制”,强调国资委以所持股份比例对出资企业履行出资人职责。这要求国资监管职能尽快从传统模式下的“重审批、轻监督、弱服务”向监督管理与咨询服务并重转变。理论上,数智化既有助于降低国资监管部门与国有企业之间的信息不对称程度,从而强化国资委的监督管理职能,也有助于增加国资监管部门的信息优势,从而激发国资委的咨询服务职能。这是促进国资监管职能转变的重要手段。实践中,党和国家高度重视国资监管的数智化建设。习近平总书记在中央深改委第十四次会议上强调,要“切实推进信息化与监管业务深度融合,全面建成全国国资国企实时在线监管系统”。

本文以国务院国资委实施国资国企在线监管系统为契机,分析了数智化建设对国资监管职能转变的作用及其机制。研究发现:第一,在国资国企在线监管系统实施之后,试点公司的并购重组绩效显著提升。第二,强化国资委监督职能和激发国资委咨询职能是数智化监管发挥作用的重要机制。第三,国资监管数智化与试点公司数字化转型之间存在互补关系。第四,数智化监管能够通过提升并购重组绩效,显著增加试点公司的市场价值,从而助力央企高质量发展。本文研究表明,数智化通过强化国资委的监督职能和激发国资委的咨询职能,能够有效促进国资监管职能向监督管理与咨询服务并重转变。

基于上述研究结论,本文提出以下政策建议:第一,加快国资云建设和迭代智能化算法,增强国资国企在线监管系统的运算速度和准确性,持续放大数智化建设降低国资监管部门信息获取成本和整合成本的作用,进一步强化国资委的监督职能。第二,国资国企在线监管系统形成了国企并购重组活动的专有大数据以及地区和行业实时经营投资景气度独特大数据,重视对这些数据的开发和运用,并加快推动地方国资监管系统建设,实现国资国企在线监管系统与地方国资监管系统互联互通,形成“横向到边、纵向到底”的国资数智化监管体系,放大数智化建设增加国资监管部门信息优势的作用,进一步强化国资委的咨询职能。第三,数据实时获取和智能分析以及区块链增信是地方国资在线监管系统建设的必要标准,规范地方国资在线监管系统建设,杜绝形式主义和低质量的重复投入,夯实国资监管数智化建设全面发挥作用的技术基础。第四,加速推动国有企业数字化转型,充分实现国有企业数字化与国资监管数智化的良性互动,进一步放大数智化建设对国资委监督和咨询职能的强化作用。

| [1] | 陈冬华, 陈信元, 万华林. 国有企业中的薪酬管制与在职消费[J]. 经济研究, 2005(2): 92–101. |

| [2] | 陈仕华, 卢昌崇. 企业间高管联结与并购溢价决策——基于组织间模仿理论的实证研究[J]. 管理世界, 2013(5): 144–156. |

| [3] | 陈仕华, 卢昌崇, 姜广省, 等. 国企高管政治晋升对企业并购行为的影响——基于企业成长压力理论的实证研究[J]. 管理世界, 2015(9): 125–136. |

| [4] | 郝鹏. 坚持用高质量党建引领中央企业高质量发展[J]. 人民论坛, 2019(12): 6–8. |

| [5] | 黄群慧. 国有企业分类改革论[J]. 经济研究, 2022(4): 4–12. |

| [6] | 黄泽悦, 罗进辉, 李向昕. 中小股东“人多势众”的治理效应——基于年度股东大会出席人数的考察[J]. 管理世界, 2022(4): 159–171. |

| [7] | 黄张凯, 徐信忠, 岳云霞. 中国上市公司董事会结构分析[J]. 管理世界, 2006(11): 128–134. |

| [8] | 李善民, 杨继彬, 钟君煜. 风险投资具有咨询功能吗?——异地风投在异地并购中的功能研究[J]. 管理世界, 2019(12): 164–180. |

| [9] | 刘春, 李善民, 孙亮. 独立董事具有咨询功能吗? ——异地独董在异地并购中功能的经验研究[J]. 管理世界, 2015(3): 124–136. |

| [10] | 刘兴强. 国有上市公司的集团控制及其治理[J]. 中国工业经济, 2002(3): 64–69. |

| [11] | 庞瑞芝, 刘东阁. 数字化与创新之悖论: 数字化是否促进了企业创新——基于开放式创新理论的解释[J]. 南方经济, 2022(9): 97–117. |

| [12] | 权小锋, 吴世农, 文芳. 管理层权力、私有收益与薪酬操纵[J]. 经济研究, 2010(11): 73–87. |

| [13] | 盛丹, 刘灿雷. 外部监管能够改善国企经营绩效与改制成效吗[J]. 经济研究, 2016(10): 97–111. |

| [14] | 孙亮, 刘春. 派自己人监督: 上级股东与公司的代理成本[J]. 南开管理评论, 2012(1): 4–12. |

| [15] | 孙亮, 刘春. 公司为什么聘请异地独立董事[J]. 管理世界, 2014(9): 131–142. |

| [16] | 孙亮, 刘春. 民营企业因何引入国有股东? ——来自向下调整盈余的证据[J]. 财经研究, 2021(8): 109–122. |

| [17] | 孙亮, 刘春. 监管科技化如何影响企业并购绩效? ——基于证监会建立券商工作底稿科技管理系统的准自然实验[J]. 管理世界, 2022(9): 176–196. |

| [18] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7): 130–144. |

| [19] | 辛宇, 宋沛欣, 徐莉萍, 等. 经营投资问责与国有企业规范化运作——基于高管违规视角的经验证据[J]. 管理世界, 2022(12): 199–219. |

| [20] | 张克中, 欧阳洁, 李文健. 缘何“减税难降负”: 信息技术、征税能力与企业逃税[J]. 经济研究, 2020(3): 116–132. |

| [21] | Antón M, Azar J, Gine M, et al. Beyond the target: M&A decisions and rival ownership[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 144(1): 44–66. DOI:10.1016/j.jfineco.2022.01.002 |

| [22] | Armstrong C, Kepler J D, Samuels D, et al. Causality redux: The evolution of empirical methods in accounting research and the growth of quasi-experiments[J]. Journal of Accounting and Economics, 2022, 74(2−3): 101521. DOI:10.1016/j.jacceco.2022.101521 |

| [23] | Bao J, Edmans A. Do investment banks matter for M&A returns?[J]. The Review of Financial Studies, 2011, 24(7): 2286–2315. DOI:10.1093/rfs/hhr014 |

| [24] | Baron R M, Kenny D A. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [25] | Beardsley E L, Imdieke A J, Omer T C. The distraction effect of non-audit services on audit quality[J]. Journal of Accounting and Economics, 2021, 71(2−3): 101380. DOI:10.1016/j.jacceco.2020.101380 |

| [26] | Brooks C, Chen Z, Zeng Y Q. Institutional cross-ownership and corporate strategy: The case of mergers and acquisitions[J]. Journal of Corporate Finance, 2018, 48: 187–216. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2017.11.003 |

| [27] | Brown S J, Warner J B. Using daily stock returns: The case of event studies[J]. Journal of Financial Economics, 1985, 14(1): 3–31. DOI:10.1016/0304-405X(85)90042-X |

| [28] | Cai Y, Kim Y, Park J C, et al. Common auditors in M&A transactions[J]. Journal of Accounting and Economics, 2016, 61(1): 77–99. DOI:10.1016/j.jacceco.2015.01.004 |

| [29] | Chen X, Harford J, Li K. Monitoring: Which institutions matter?[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 86(2): 279–305. DOI:10.1016/j.jfineco.2006.09.005 |

| [30] | Chen Y C, Hung M, Wang Y X. The effect of mandatory CSR disclosure on firm profitability and social externalities: Evidence from China[J]. Journal of Accounting and Economics, 2018, 65(1): 169–190. DOI:10.1016/j.jacceco.2017.11.009 |

| [31] | Dey A, White J T. Labor mobility and antitakeover provisions[J]. Journal of Accounting and Economics, 2021, 71(2−3): 101388. DOI:10.1016/j.jacceco.2021.101388 |

| [32] | Frattaroli M. Does protectionist anti-takeover legislation lead to managerial entrenchment?[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 136(1): 106–136. DOI:10.1016/j.jfineco.2019.03.014 |

| [33] | Gokkaya S, Liu X, Stulz R M. Do firms with specialized M&A staff make better acquisitions?[J]. Journal of Financial Economics, 2023, 147(1): 75–105. DOI:10.1016/j.jfineco.2022.09.002 |

| [34] | Kim Y, Su L X, Zhou G G, et al. PCAOB international inspections and Merger and Acquisition outcomes[J]. Journal of Accounting and Economics, 2020, 70(1): 101318. DOI:10.1016/j.jacceco.2020.101318 |

| [35] | Laamanen T, Keil T. Performance of serial acquirers: Toward an acquisition program perspective[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(6): 663–672. DOI:10.1002/smj.670 |

| [36] | Leuz C. Towards a design-based approach to accounting research[J]. Journal of Accounting and Economics, 2022, 74(2−3): 101550. DOI:10.1016/j.jacceco.2022.101550 |

| [37] | Liu C, Chen Y, Li S M, et al. Local political corruption and M&As[J]. China Economic Review, 2021, 69: 101677. DOI:10.1016/j.chieco.2021.101677 |

| [38] | Masulis R W, Simsir S A. Deal initiation in mergers and acquisitions[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, 53(6): 2389–2430. DOI:10.1017/S0022109018000509 |

| [39] | Roychowdhury S, Shroff N, Verdi R S. The effects of financial reporting and disclosure on corporate investment: A review[J]. Journal of Accounting and Economics, 2019, 68(2−3): 101246. DOI:10.1016/j.jacceco.2019.101246 |