2024第50卷第11期

一、引 言

改革开放以来,劳动力在区域间、城乡间大规模转移的情况越来越多。根据国家统计局人口普查数据,我国流动人口规模从2010年约2.2亿人增加至2020年约3.76亿人,流动参与率已达26.6%。这部分流动人口在城市的工作和生活离不开其对时间的投入,而时间是一种重要且稀缺的资源。这些流动人口对各项劳动时间的最优配置关系到其家庭效用最大化和家庭福利(Floro,1995)。此外,性别分工一直是全球劳动力市场上普遍存在的现象,也是社会和学者关注和研究的热点(罗楚亮等,2019)。基于相对资源、时间禀赋、性别观念等理论(韩中和王刚,2020),传统性别分工普遍存在于社会公共领域和家庭私人领域,即男女劳动力在工作和家庭中客观存在生产效率差异(Baker和Jacobsen,2007),这造成了家庭内部分工的性别不平等。如何平衡流动人口在工作和家庭中的矛盾,从而缩小性别差距和促进社会公平发展?这是我国经济社会快速变化过程中需要解决的问题。

家庭内部劳动时间配置的决策受到家庭外部环境的多重制约(齐良书,2005)。流动人口可能面对就业收入、社会福利、公共服务等方面的不公平待遇,而家庭外部环境的变化必然促使其调整自身劳动时间配置,从而相应地改变家庭成员的福利水平。流动人口持续增长可能带来很多问题。教育是民族振兴和社会进步的“基石”,而流入地的非户籍儿童入学以及升学政策成为影响流动家庭决策的重要因素(陶然等,2011):一方面,子女教育门槛可能会增加流动家庭用于择校费、课外辅导培训等方面的教育投资(刘利利和刘洪愧,2020),促使劳动力通过外出工作获得收入报酬;另一方面,基于传统儒家观念(冯晨等,2019),教育限制也会要求家庭投入更多时间陪伴子女,从而进行“隐性”教育投资(Adda等,2017;王伟同等,2021),这就需要家庭成员通过增加家务劳动来承担抚养子女的责任。科学评估城市教育准入政策对劳动时间配置和家庭性别分工的微观影响不仅关系到流动人口及其家庭的利益,也关系到整个社会的经济发展以及和谐稳定。

现阶段,尽管有大量文献研究了劳动时间结构的主要影响因素,但较少文献从城市教育准入政策的角度考虑其对流动人口及家庭的重要影响。劳动时间配置充分反映了个人及家庭福利的最大化决策,通过研究教育准入政策与劳动时间配置的关系,可以更全面地了解流动家庭的子女教育对家庭经济行为的整体影响。另外,家庭时间资源在夫妻间的配置是考察社会性别平等问题的一个有效途径。在中国“男主外、女主内”的社会观念下,教育准入政策是否会影响夫妻在劳动时间方面的配置?其是否会加剧中国家庭的性别分工模式,进而产生性别不平等问题?研究这些问题对于中国劳动供给问题和民生福利水平具有重要意义。

基于上述现实背景,本文以超大和特大城市“教育控人”政策为准自然实验,采用队列双重差分模型,系统评估了教育准入政策对流动人口劳动时间配置和家庭性别分工的影响。本文研究发现:第一,“教育控人”政策会显著增加流动人口的劳动时间,并且其对男性和女性的影响程度有所差异。具体而言,“教育控人”政策会使男性工作时长每周平均增加约

与以往文献相比,本文的边际贡献及创新点主要体现在以下几点:第一,本文拓展了教育准入政策效应的研究边界。已有研究较多从理论层面关注教育政策的现实背景、落实情况、社会影响等定性分析(杨颖秀,2013;吴霓和朱富言,2014)或聚焦于教育准入对儿童留守(陈媛媛和傅伟,2023)、子女适应(吕慈仙和王鲁刚,2017)、人口流动(吴贾和张俊森,2020)、家庭消费(张锦华和陈博欧,2021)等问题的实证研究,但较少重视教育准入政策对流动人口劳动时间配置的影响。劳动时间配置是影响劳动力个人及其家庭福利的重要渠道之一,本文评估了教育准入政策对流动家庭劳动时间配置的影响,不仅能丰富教育限制性政策效应的相关文献,而且为劳动资源的优化配置和社会经济的高质量发展提供了参考。

第二,从子女教育视角拓宽了劳动分工和家庭福利的原因研究。已有文献较多关注生育行为(Angrist和Evans,1998)、子女抚养(熊瑞祥和李辉文,2017)、老人赡养(陈璐等,2016)、代际支持(邹红等,2018)等对劳动时间和家庭分工的影响。随着“个人迁移”模式向“举家迁移”模式的转变,未成年人福利成为影响家庭福利的重要内容。本文通过理论分析和实证检验,试图从子女效用视角揭示个体劳动时间和家庭性别分工的决策机制,并沿着“教育准入、劳动分工和家庭福利”的逻辑链条考察其对家庭福利的影响,为制定福利均等化措施提供了微观证据,并为推进新型城镇化改革提供了参考。

第三,基于子女教育支出和“父母迁移”模式双重视角,深入挖掘“教育控人”政策在不同适龄子女数量家庭中的作用渠道。既有研究关注“教育控人”政策对教育支出和子女留守问题的作用机制(吴贾和张俊森,2020;陈媛媛和傅伟,2023),但随着“二胎”政策的全面实施,其作为一种影响流动儿童的约束性政策,对于拥有不同适龄子女数量的流动家庭会产生的不同作用。本文从增加子女教育支出和迫使父母返乡照料双重视角,在分析流动人口劳动时间配置受“教育控人”政策影响的基础上,考察不同适龄子女数量的流动家庭所受影响的程度,这不仅有助于理解教育准入对不同特征家庭造成的差异化政策冲击,也为政府优化“鼓励生育”政策提供理论依据。

本文后续内容安排如下:第二部分是政策背景与理论分析;第三部分是研究策略设计;第四部分是实证结果分析;第五部分是异质性研究与进一步讨论;第六部分是结论与政策建议。

二、政策背景与理论分析

(一)教育准入政策与劳动时间配置

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》(简称《规划》)明确规定,要求“保障随迁子女以公办学校为主接受义务教育”以及“各地建立健全随迁子女接受义务教育后在流入地参加升学考试的实施办法”,即同时解决流动儿童入学和升学两大问题。参考已有文献(Chen和Fu,2023;陈媛媛和傅伟,2023),本文将城市教育准入政策的变迁历史分为三个阶段。

第一阶段是2000年以前“户籍分割”的教育政策。1978年改革开放后,人口流动规模迅速扩大,在其带动经济高速发展的同时,也造成了“农民工子女入学”问题。大多数城市为避免地区教育预算的增加,施行主要服务于当地户籍儿童的教育准入政策(Chan和Buckingham,2008)。非户籍儿童若想入读办学条件和教学质量较好的公办学校,可能需要缴纳借读费用、提供多项证明文件等,即教育资源等公共福利的获取与户籍制度紧密挂钩。为解决流动儿童的教育问题,政府建立了农民工子弟学校。这类学校对于满足随迁子女的教育需求发挥了重要作用。2001年北京公立学校接纳非京籍流动儿童的比例仅为13%(韩嘉玲,2017),这表明对于外出务工人员来说,如果其选择将未成年子女带在身边,只能接受农民工子弟学校等各类民办学校的教育资源。

第二阶段是2001至2013年“两为主”的教育政策。为保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育,我国政府于2001年出台《关于基础教育改革与发展的决定》,规定“以流入地区政府管理为主,以全日制公办中小学为主”(简称“两为主”)。2012年我国政府印发了《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》,提出“将常住人口纳入区域教育发展规划,推行按照进城务工人员随迁子女在校人数拨付教育经费”(简称“两纳入”)。从此以后,在公办学校就读的流动儿童数目逐渐上升。陈媛媛和傅伟(2023)研究发现,2014年北京、上海、广州和深圳分别有77%、78%、41%和46%的流动儿童进入公办学校。国务院教育督导委员会办公室报告也显示,全国进城务工随迁子女在校生人数约为

第三阶段是2014年以来的“分类对待”教育政策。为减轻人口聚集带来的交通拥堵、就业困难等问题,地方政府依据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,要求“严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模”,开始采取包括外迁批发市场、拆除违章建筑、关停街边店铺等多方位的人口调控政策,从而减轻人口聚集带来的问题。同时,《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》还强调“特大城市和随迁子女特别集中的地方,可根据实际制定随迁子女入学的具体办法”。为缓解教育资源供需不平衡导致的拥挤问题,超大和特大城市政府通过设置或提高非户籍儿童入读和升学门槛等方法来达到“教育控人”的目的。

Chen和Fu(2023)研究发现,北京严格审核了非京籍儿童入学证明;上海调整了非沪籍儿童入学条件,由之前只需“临时居住证”变成需父母一方有“居住证”或连续两年的“灵活就业证”;广州和深圳提高入学积分要求,使得民办学校的竞争显著加剧;其他超大和特大城市同样通过严格审核制度、提高入学条件、减少民办学校等方式来增加流动儿童入学难度。国家统计局《2019年农民工监测调查报告》显示,随迁儿童义务教育阶段的在校率虽然不断增加,但对于500万以上人口城市,随迁子女上学升学困难、就读费用高的问题仍较为突出。王茹等(2023)、陈媛媛等(2024)通过统计不同城市异地入学门槛和异地中考政策,发现教育准入与城市人口规模和经济发展程度相关,相较于其他城市,一线和二线城市的入学门槛、超大和特大城市的异地中考难度在持续上升。

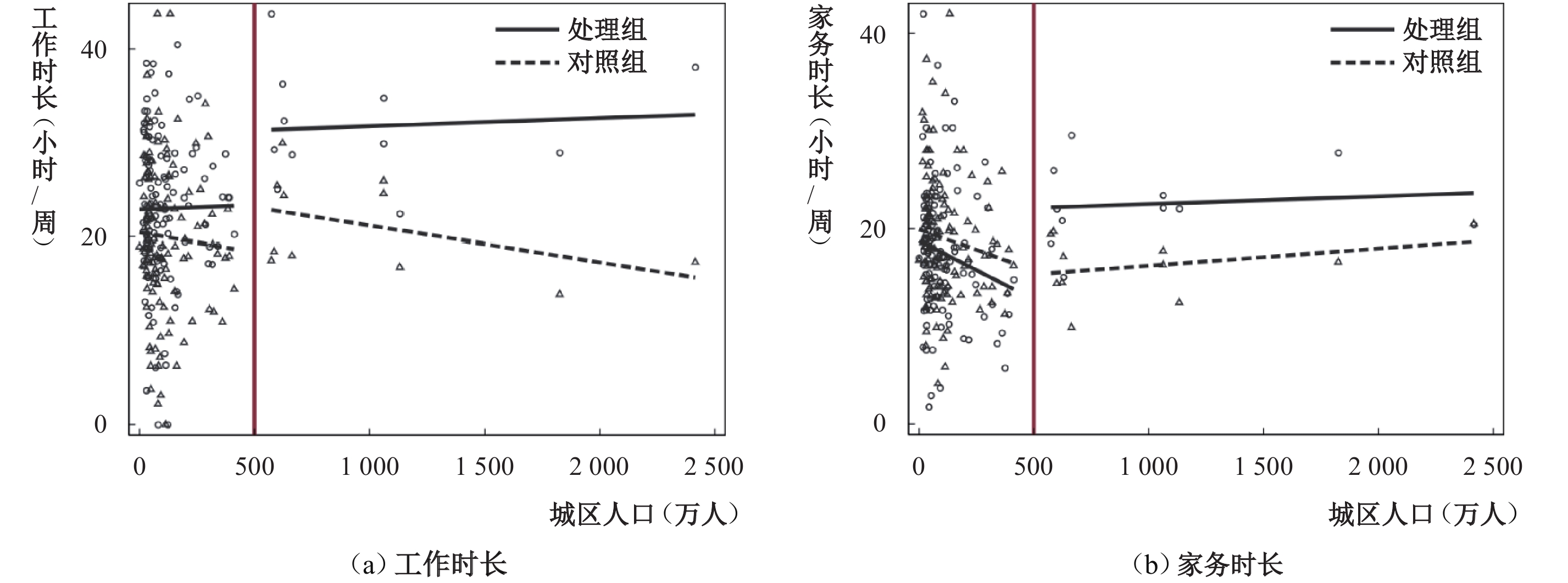

为考察上述不同规模城市中教育准入政策的差异对城市流动人口劳动时间配置的影响,本文利用2016年中国劳动力动态调查数据,绘制不同规模城市流动人口的劳动时间配置,具体如图1所示。在图1中,横轴为各城市城区常住人口规模,纵轴为各城市流动人口的平均劳动时长,具体包括工作时长和家务时长。实线代表有适龄儿童的流动家庭,虚线代表无适龄儿童的流动家庭,竖线(x = 500)表示“严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模”的政策冲击所产生的“教育控人”效应。从流动人口的工作时长可以看出,对于有适龄儿童的家庭,无论是否面临政策冲击,流动人口的工作时长均显著高于无适龄儿童的家庭,而“入学难”“升学难”等教育限制会造成城区人口500万以上的超大和特大城市流动人口的工作时长发生更大幅度增长,显著高于城区人口500万以下的其他城市。此外,由流动人口的家务时长可以看出,无论家庭是否有适龄儿童,城区人口500万以上的超大和特大城市流动人口的家务时长均多于城区人口500万以下的其他城市。在超大和特大城市,对于有适龄儿童的流动家庭来说,其家务时长不仅显著高于无适龄儿童家庭,也显著高于其他城市的流动家庭,但对于无适龄儿童的流动家庭,其家务时长在不同规模城市中没有明显差异。

|

| 图 1 不同规模城市中流动人口的劳动时间配置 注:数据来源于2016年中国劳动力动态调查和《中国城市建设统计年鉴》。 |

(二)理论分析与研究假说

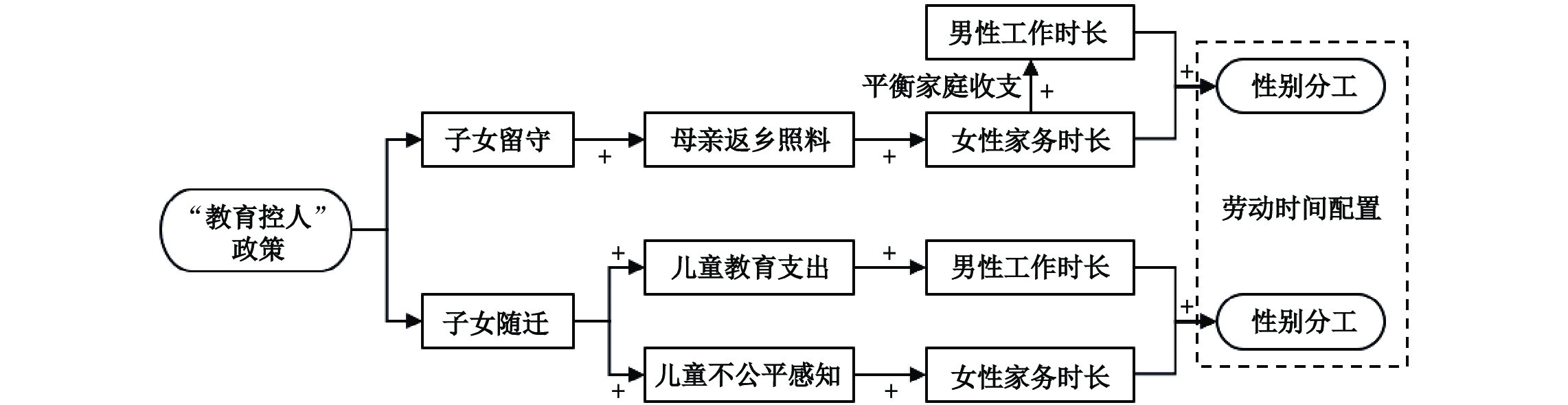

在面对城市“教育控人”政策时,流动人口会在自身当前收益和子女未来收益中进行权衡,从而产生两种选择:将子女留守在户籍地和带子女随迁至流入地,具体如图2所示。当父母无法保障儿童与当地儿童享有平等的教育资源或子女随迁成本高于预期时,为使子女接受完整教育,流动人口被迫将其后代送回家乡。为方便监护并照顾子女生活,大多数父母会选择一方返乡照料儿童,另一方外出赚钱养家(陈媛媛和傅伟,2023),这在一定程度上加剧了家庭劳动分工。当在城市就读的成本在父母可承受范围内时,为让子女享受城市优质教育资源,夫妻选择进行教育投资。这一方面显著增加了借读费、择校费等儿童教育支出(吴贾和张俊森,2020),并且在货币支出预算约束的条件下,需要流动人口投入更多工作时间进行弥补;另一方面,教育限制也会使儿童感受到城乡公共资源的获取差异(吕慈仙和王鲁刚,2017),可能造成其产生主观压力和心理问题。因此,父母需投入较多时间来陪伴子女,并对其进行辅导。综上所述,本文提出研究假说1。

|

| 图 2 “教育控人”政策与流动家庭性别分工的关系 |

假说1:“教育控人”政策会增加流动人口的工作时长和家务时长。

劳动力是在一定预算约束下,分配工作、家务和闲暇之间的时间,以实现家庭效用最大化(Killingsworth,1983)。当有报酬的工作时间的边际收益等于无报酬的家务时间的边际收益时,家庭生产投入达到均衡状态。基于贝克尔的《家庭论》,家庭分工的格局是由男女性别在生理上的差异造成的(Becker,1965;Becker等,1990),即在一个高效率的家庭中,由于男性和女性分别在市场活动和家庭活动中具有比较优势,男性往往承担起养家的责任,把时间主要分配于市场活动,而女性会担起抚养子女和赡养老人的职责,主要把时间分配于家庭活动(Antonovics和Town,2004;续继和黄娅娜,2018)。因此,当子女在面对“入学难”“升学难”等公共服务问题时,父亲更可能通过增加工作时长来增加收入,而母亲增加家务时长的可能性较大。因此,本文提出研究假说2。

假说2:“教育控人”政策对不同性别流动人口的劳动时间配置影响程度有所差异。

三、研究策略设计

(一)数据来源

本文微观数据来源于中山大学社会科学调查中心执行的中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey,简称CLDS)。为系统评估教育准入政策对劳动力时间配置的影响,考虑到问卷中劳动力工作时长和家务时长等关键数据的可获得性,本文选取2016年CLDS调查为考察样本,该样本包括中国29个省市(除港澳台、西藏、海南外)401个村中

(二)变量选取与测度

1. 被解释变量。被解释变量为流动人口的劳动时间配置,包括工作时长和家务时长。对于流动人口工作时长,2016年CLDS的个体问卷中具体询问了“2015年1月以来,您是否工作过”和“您目前或最近一份工作一般一周工作几小时”。另外,流动人口家务时长来源于个体问卷中“上周你是否做过家务(如做饭、洗碗、洗衣服、打扫房间、带小孩等)”和“家务劳动平均每天花费您多长时间”。本文以上述关键数据为基础,分别整理了流动家庭中劳动力的工作时长和家务时长进行实证研究,并且通过双侧1%缩尾处理来减少极端值对回归结果的影响。

2. 核心解释变量。核心解释变量为“教育控人”政策。具体而言,本文将《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中“严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模”作为一项准自然实验,根据中华人民共和国住房和城乡建设部出版的《中国城市建设统计年鉴》,将城区常住人口超过500万城市的政策虚拟变量treat设置为1,其他城市为0。2014年,特大城市人口调控使其采取提高流动儿童入读和升学门槛等辅助手段达到“教育控人”的目的,这对于面临小学入学等教育门槛的适龄儿童的流动家庭存在显著影响。流动家庭中这一出生队列的儿童父母是本文的重点关注人群,具体出生队列post定义及划分如表1所示。“教育控人”政策的双重差分变量为政策虚拟变量treat和队列虚拟变量post的交互项。此识别策略与陈媛媛和傅伟(2023)、Chen和Fu(2023)、An等(2024)基本一致。

| 群组 | 出生年份 | 2014年时年龄 | 样本数 | |||

| post = 1 | 小学入学 | [2008,2010] | [4,6] | 599 | ||

| “小升初” | [2002,2004] | [10,12] | 449 | |||

| 异地中考 | [1999,2001] | [13,15] | 408 | |||

| post = 0 | 非适龄儿童 | [2011,2014] | [0,3] | 779 | ||

| [2005,2007] | [7,9] | 518 | ||||

| [1996,1998] | [16,18] | 549 | ||||

| 2014年前无子女 | ||||||

3. 控制变量。为精准评估“教育控人”政策对劳动时间配置的影响,本文参考已有相关文献方法,控制了一系列个体及家庭特征变量,具体包括移民年龄、移民教育年限、移民迁移时长、家庭抚养比、家庭人均收入、家庭人均支出等。主要变量定义及描述性统计结果如表2所示,从分样本的绝对数值来看,男性样本的每周工作时长比女性样本大约多

| 变量 | 总体样本 | 男性样本 | 女性样本 | |||

| 样本数 | 平均值 | 样本数 | 平均值 | 样本数 | 平均值 | |

| 工作时长 | ||||||

| 家务时长 | ||||||

| “教育控人”政策 | ||||||

| 移民年龄 | ||||||

| 移民教育年限 | ||||||

| 移民迁移时长 | ||||||

| 家庭抚养比 | ||||||

| 家庭人均收入 | ||||||

| 家庭人均支出 | ||||||

| 注:工作时长和家务时长为被访者平均每周工作和家务劳动的小时数;“教育控人”政策变量为政策虚拟变量treat和队列虚拟变量post的交互项;家庭抚养比由15岁以下少儿和65岁以上老年占家庭人口的比例度量;家庭人均收入和家庭人均支出分别表示家庭人均年收入和家庭人均年消费支出的对数;为减少极端值的影响,连续变量均进行了双侧1%缩尾处理。 | ||||||

(三)计量模型设定

本文利用儿童出生队列和个体流入城市两个维度的差异,基于横截面数据构建队列双重差分模型(Cohort Difference-in-Difference,简称Cohort DID),评估了“教育控人”政策对劳动时间配置及家庭发展行为的影响。具体计量模型设定如下:

| $ {hours}_{ict}=\alpha +\beta {DID}_{ict}+\gamma {control}_{i}+{\mu }_{c}+{\lambda}_{t}+{\varepsilon }_{ict} $ | (1) |

其中,i表示移民个体,c表示流入城市,t表示出生队列;被解释变量

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表3利用式(1)检验“教育控人”政策对劳动时间配置的影响效应。其中,列(1)和列(2)为总体样本的回归结果。根据回归结果,“教育控人”政策的双重差分变量系数均显著为正,即在控制其他因素后,“教育控人”政策总体上增加了流动人口的工作时长和家务时长,假说1得以验证。根据回归结果,男性样本的双重差分系数均为正,但仅对工作时长的影响在1%的显著性水平上为正;“教育控人”政策对女性工作时长的影响在统计上不显著,对家务时长的作用在1%的显著性水平上为正,说明在“男主外、女主内”的传统观念下,“教育控人”政策冲击在男性和女性样本中是有差别的,即流动人口的家庭通过显著增加男性工作时长和女性家务时长来缓解“教育控人”政策所带来的问题,假说2得到证实。从经济意义上分析,“教育控人”政策冲击分别使流动人口的工作时长和家务时长平均每周增加约

| 总体样本 | 男性样本 | 女性样本 | ||||

| (1)工作时长 | (2)家务时长 | (3)工作时长 | (4)家务时长 | (5)工作时长 | (6)家务时长 | |

| “教育控人”政策 | ||||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定所在城市 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定出生队列 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | ||||||

| R2 | ||||||

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著;括号内为标准误。 | ||||||

(二)影响机制识别

本文进一步使用式(2)识别“教育控人”政策影响劳动时间配置的作用机理。在式(2)中,

| $ {mech}_{ict}=\alpha +\beta {DID}_{ict}+\gamma {control}_{i}+{\mu }_{c}+{\lambda}_{t}+{\varepsilon }_{ict} $ | (2) |

子女入学门槛的高低会影响家庭的教育支出。为满足子女教育需求,父母会通过延长工作时长获取相应的劳动报酬,并以借读费等支出来缓解子女面临的教育政策限制问题,保障子女受教育权利。表4列(1)至列(3)选择家庭中教育支出占总消费支出比例来探讨“教育控人”政策通过增加子女教育支出影响工作时长的作用机理。列(1)“教育控人”政策变量的回归结果显著为正,验证了“教育控人”政策增加子女教育支出的潜在机制,表明现行教育制度可能会影响流动家庭收支状况。列(2)和列(3)是根据流动家庭的适龄子女数目进行分组回归的分析。从结果可以发现,若家庭中只有一个小孩面临入学升学门槛,则父母更可能将子女随迁至流入地,以期获得更好的教育资源,但这在一定程度上会显著拉高家庭教育支出(Lai等,2014;李超等,2018)。随着家庭适龄儿童数目增加,虽然城市优质的教育质量和教育设施具有较大吸引力,但过大的教育支出压力可能迫使父母将子女留在户籍地,从而减轻家庭的人力资本投入负担。

| 增加子女教育支出 | 迫使父母返乡照料 | |||||

| (1) 总体样本 |

(2)单个 适龄子女 |

(3)非单个 适龄子女 |

(4) 总体样本 |

(5)单个 适龄子女 |

(6)非单个 适龄子女 |

|

| “教育控人”政策 | − |

|||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定所在城市 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定出生队列 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 966 | 463 | 674 | |||

| (Pseudo)R2 | ||||||

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著;括号内为标准误。 | ||||||

此外,子女入学条件也影响着父母的迁移模式。虽然父母会优先选择人均教育水平较高和提供较好教育服务的城市,但这类城市也可能存在教育政策限制。父母将适龄儿童送回户籍地接受教育的同时,也需要投入更多时间回乡照料。表4列(4)至列(6)通过统计流动家庭中夫妻双方户籍地和现居地的差异来度量父母是否至少有一方回乡照料子女,并采用Logit模型研究“教育控人”政策通过迫使父母返乡照料来影响家务时长的作用机理。列(4)“教育控人”政策变量的回归结果在5%的显著性水平上显著为正,证明“教育控人”政策促使父母返乡照料的机制。列(5)至列(6)进一步考虑单个和非单个适龄子女的流动家庭,分样本实证结果说明,与单个适龄儿童的家庭相比,考虑到教育支出压力和人均成本,“多孩”家庭适龄子女被留守的概率更大,这增加了父母返乡照料的可能性,影响未来人力资本的积累。因此,政府在出台鼓励生育的相关政策时,也应通过改善就业、教育等多方面措施,实施医疗、服务等多项优惠性政策,营造一个良好的生育环境,从而减轻家长抚养压力。

(三)稳健性分析

为保证估计结果的可靠性,本文在处理选择偏误等内生性问题,进行平行趋势检验、PSM-DID模型检验、替换关键变量、变更计量模型、调整样本时期、剔除特殊样本等一系列稳健性分析后,基准结论仍然成立。

五、异质性研究与进一步讨论

(一)异质性研究

前文已经初步证实了“教育控人”政策通过增加子女教育支出和迫使父母返乡照料两个渠道来影响不同数量适龄子女家庭中流动人口的劳动时间配置,并在一定程度上会强化“男主外、女主内”的性别分工模式。

“教育控人”政策效应对于子女教育竞争和父母职业特征不同的个体是否会有异质性影响?劳动时间配置作为影响劳动力个人以及其家庭福利的重要渠道,教育准入政策的冲击是否会对流动家庭以及其成员在物质和精神等方面的福利水平产生影响?本节从“教育控人”政策对不同儿童产生的教育竞争差异以及职业特征差异两个视角来讨论“教育控人”政策增加流动人口劳动时间、强化流动家庭性别分工的异质性效应。在此基础上,本文进一步探析教育准入政策在改变流动人口劳动时间配置和流动家庭性别分工模式后,其对流动家庭以及其成员福利水平的影响。

1. 子女教育竞争的差异

差别化落户政策是基于不同规模城市作为划分标准设置的,故不同地区教育准入的政策可能存在差异,即“教育控人”政策效果可能随着城市规模变化而有所不同。表5分别以不同类型城市作为政策虚拟变量treat的处理组和对照组,考察不同规模城市教育准入政策冲击的异质性影响。列(1)至列(3)是以男性工作时长为被解释变量。列(1)和列(2)“教育控人”政策变量的回归结果均显著为正,列(3)“教育控人”政策变量的回归结果为正但不显著,即城区人口500万以下的其他大中小城市放开了非户籍儿童入学条件,而超大和特大城市的政策冲击却显著增加了男性工作时长。其中,超大城市中的部分劳动力可能通过将子女留在户籍地的方式来节省家庭教育开支,而特大城市流动人口仍希望通过努力工作来弥补较高的教育成本以及女性因为照料子女造成的收入损失,从而平衡整个家庭的收支状况,故其系数更大。

| 男性工作时长 | 女性家务时长 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 处理组 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市 |

| 对照组 | 其他城市 | 大中小城市 | 中小城市 | 其他城市 | 大中小城市 | 中小城市 |

| “教育控人”政策 | − |

|||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定所在城市 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定出生队列 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 962 | 973 | ||||

| R2 | ||||||

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著;括号内为标准误;按照国务院2014年印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口 |

||||||

列(4)至列(6)是以女性家务时长为被解释变量。列(4)和列(5)“教育控人”政策变量的回归结果均显著为正,列(6)“教育控人”政策变量的回归结果为负但不显著,同样说明城区人口500万以下的其他大中小城市确实不存在明显的公共服务差异,而超大和特大城市的“教育控人”政策却显著增加了女性家务时长。相较于超大城市,特大城市流动人口同样更有动力通过家务劳动等“隐性支出”的方式来照顾家庭,从而缓解随迁子女追求优质教育资源需要的成本(Fast等,1999)。

对于面临小学入学等不同阶段教育限制的适龄儿童,教育门槛同样也可能存在差异,即“教育控人”政策效果可能随着教育阶段变化而有所不同(王伟同等,2021)。表6分别以不同阶段儿童作为队列虚拟变量post的处理组和对照组,考察“教育控人”政策对不同阶段儿童的异质性影响。

| 男性工作时长 | 女性家务时长 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 处理组 | 小学入学 | “小升初” | 异地中考 | 小学入学 | “小升初” | 异地中考 |

| 对照组 | 其他儿童 | 其他儿童 | 其他儿童 | 其他儿童 | 其他儿童 | 其他儿童 |

| “教育控人”政策 | ||||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定所在城市 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定出生队列 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | ||||||

| R2 | ||||||

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著;括号内为标准误。 | ||||||

列(1)至列(3)是以男性工作时长为被解释变量。列(1)和列(3)“教育控人”政策变量的回归结果显著为正,列(2)“教育控人”政策变量的回归结果为正但不显著,表明由于小学和初中均属于义务教育阶段,满足小学入学条件的流动子女一般也能在流入地顺利从小学升入中学,故“教育控人”政策对于“小升初”儿童父亲的工作时长影响不显著,但对于小学和高中入读儿童的限制较大,政策冲击会显著地增加男性工作时长。

列(4)至列(6)是以女性家务时长为被解释变量。根据回归结果,“教育控人”政策的双重差分变量均显著为正,但是系数结果在不同教育阶段存在一定的差异。有“小升初”随迁子女母亲的家务时长受政策影响更大,这可能是因为在小学入学阶段,公共托养等市场照护机构以及祖父祖母等长辈照料能够部分替代女性照顾子女的任务。因此,政策冲击对女性家务时长的影响有所减小。随着父母对教育重视程度的增加,子女升学压力会使得女性投入更多时间和精力照顾子女,而“初升高”相对于“小升初”学习难度更大,“小升初”阶段的学习内容可能比较简单。因此,母亲不仅需要陪伴与照料子女的生活,而且可能要为子女的学业进行相关课程辅导(梁文泉和钟瑞婷,2023)。

2. 父母职业特征的影响

流动人口的就业市场层次和个体收入水平也会对家庭劳动分工产生影响,本文进一步研究了“教育控人”政策对不同职业特征流动人口劳动时间配置的作用,分别讨论了“教育控人”政策对不同工作自主性的男性工作时长和女性家务时长的影响。工作自主性是使用2016年CLDS个体问卷中“在您的工作中,以下的事情在多大程度上由自己来决定的?”进行评估,通过被访者对工作任务的内容、工作进度的安排、工作量或工作强度等方面进行衡量,确定其是“完全由他人决定”,还是“部分由自己决定”或是“完全由自己决定”,从而分别归类为弱工作自主性、中工作自主性和强工作自主性,并进行分样本回归。

根据回归结果,对于工作自主性处于中、强层次的父亲来说,由于所处的就业市场层次较高,更有能力灵活地安排自身劳动时间,即通过延长工作时长来弥补“教育控人”政策造成的教育支出增加。而对于工作自主性较弱的父亲来说,其受“教育控人”政策的冲击并不显著,该类群体较难缓解子女在流入城市面临的教育限制问题。对于女性群体来说,不管工作自主程度强弱和就业市场层次高低,“教育控人”政策均会显著增加其家务时长。对于工作自主性较弱的母亲,由于其通过工作弥补家用的可能性较小,其更愿意通过自身照料子女的方式减轻家庭负担,故该类群体的家务时长受“教育控人”政策的影响更大。

同时,本文还分别讨论了“教育控人”政策对不同收入份额的男性工作时长和女性家务时长的影响。2016年CLDS中个体问卷统计了“您2015年各类收入总计是多少元”,家庭问卷统计了“2015年全年,您家的总收入大概是多少元”。本文采用个体收入与家庭收入的比值计算个体收入占家庭总收入份额,并使用三分位数将其划分为低收入份额、中收入份额和高收入份额的子样本,并进行分组回归。

根据回归结果,“教育控人”政策会显著增加中高收入份额组的男性工作时长和低收入份额组的女性家务时长,这表明不论是对于父亲还是母亲,个体收入占家庭收入份额越高,其受工作收益激励的效果越强,越会通过增加工作时长和减少家务时长的方式弥补家庭受子女教育政策的影响(方颖等,2021)。因此,流动人口的收入水平和家务时长在教育门槛较高的城市具有一定替代性。

(二)进一步讨论:教育准入、劳动分工与家庭福利

劳动时间配置决策将直接影响家庭及其成员的福利水平(Floro,1995;张锦华和胡军辉,2012)。为了说明“教育控人”政策对流动人口在物质和精神等方面的影响,本文将被解释变量替换为多项福利指标,通过式(3)考察“教育控人”政策对家庭福利的后续影响。在式(3)中,

| $ {benefit}_{ict}=\alpha +\beta {DID}_{ict}+\gamma {control}_{i}+{\mu }_{c}+{\lambda}_{t}+{\varepsilon }_{ict} $ | (3) |

本文研究了“教育控人”政策对家庭福利的后续影响。第一,以家庭经济状况为被解释变量,具体使用家庭年收入与年消费支出之差除以家庭年收入进行度量。根据回归结果,“教育控人”政策变量的回归结果显著为负,表明“教育控人”政策虽能显著增加劳动力工作时长和家庭总收入,但也提高了教育支出和家庭总消费水平。第二,以流动人口闲暇时间为被解释变量,将时间分为工作、家务和闲暇时间三个部分,并将个体可支配时间扣除市场工作和家务劳动时间后的剩余部分表示个体的闲暇时间(胡军辉,2011)。根据回归结果,“教育控人”政策变量系数显著为负,表明“教育控人”政策减少了劳动力的闲暇时间,降低了个体休闲娱乐时间和相关效用水平。第三,以劳动力生活幸福程度为被解释变量。具体而言,通过对2016年CLDS个体问卷中被访者关于“总的来说,您认为您的生活过得是否幸福”的结果进行统计,从“非常不幸福”到“非常幸福”划分为五类排序变量进行Ordered Logit回归。根据回归结果,“教育控人”政策会显著降低流动人口的生活幸福等主观情感,引发一系列负面情绪(Afridi等,2015)。第四,以个体所处社会阶层为被解释变量。具体而言,通过对2016年CLDS个体问卷中社会阶层问题的回答结果进行统计,对社会阶层的排序变量进行Ordered Logit回归。根据回归结果,“教育控人”政策会影响个体对自身社会地位的判断,产生相对较低层级的阶层认知感受,其在一定程度上会弱化流动家庭的城市归属感,降低本地身份认同感(王春超和张呈磊,2017)。

六、结论与政策建议

流动人口的劳动时间配置和家庭性别分工不仅关系到个体在工作和家庭中的平衡和家庭成员的切身利益,也关系到整个社会的经济发展及和谐稳定,对于缩小性别差距和促进社会公平发展具有重要意义。本文关注城市教育准入问题,利用2016年中国劳动力动态调查数据匹配地级市宏观数据,采用队列双重差分模型,系统评估“教育控人”政策对流动人口劳动时间配置和家庭性别分工的影响。

本文研究发现:第一,“教育控人”政策会显著增加流动人口的劳动时间,且对男性和女性的影响程度有所差异。具体而言,会使男性每周工作时长平均增加约

本文的结论为理解我国流动人口的时间配置和流动家庭的劳动分工提供了一个新视角,因此,提出以下政策建议:

第一,城市教育准入政策的主要问题可能是户籍制度,通过放宽城市公立学校的准入门槛、扶持民办农民工子弟学校等方式,让流动人口享有与城市本地居民的同等待遇,这是实现教育资源公平的重要方式。解决非户籍儿童入学问题不仅有助于通过人力资源再配置的方式来平衡地区间劳动力供需缺口,缓解城市工资上涨和农村剩余劳动力的矛盾,而且有利于改善流动人口后代的人力资本水平,解决贫困家庭的代际传递问题。

第二,家庭内部时间配置不但直接影响家庭其他资源的配置效率,而且与家庭及其成员的福利水平相关。本文研究认为,人口有序流动能弱化“男主外、女主内”的传统分工模式。另外,应帮助女性提升自身素质,保障其劳动参与的权利,缩小劳动力之间的性别差距,从而推进社会和谐稳定。

第三,各级地方政府还应进一步完善劳动就业保障措施,积极推行工作弹性制度,从根本上解决劳动力家庭与工作的矛盾。这不仅能让女性充分发挥其潜在优势和技能水平,提升其就业竞争力,而且能解决已婚女性对于生育成本等问题的担忧,缓解劳动力供需问题,从而促进社会可持续发展。

| [1] | 陈璐, 范红丽, 赵娜, 等. 家庭老年照料对女性劳动就业的影响研究[J]. 经济研究, 2016(3): 176–189. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2016.03.071 |

| [2] | 陈媛媛, 傅伟. 特大城市人口调控政策、入学门槛与儿童留守[J]. 经济学(季刊), 2023(1): 91–107. |

| [3] | 陈媛媛, 邹月晴, 宋扬. 异地中考门槛与流动人口子女的留守[J]. 经济学(季刊), 2024(1): 119–135. |

| [4] | 方颖, 蓝嘉俊, 杨阳. 性别身份认同对女性劳动供给和家庭收入结构的影响——教育与城乡差异的视角[J]. 经济学(季刊), 2021(5): 1711–1730. |

| [5] | 冯晨, 陈舒, 白彩全. 长期人力资本积累的历史根源: 制度差异、儒家文化传播与国家能力塑造[J]. 经济研究, 2019(5): 146–163. |

| [6] | 韩嘉玲. 相同的政策 不同的实践——北京、上海和广州流动儿童义务教育政策的比较研究(1996—2013)[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2017(1): 17–30. DOI:10.12120/bjutskxb20170117 |

| [7] | 韩中, 王刚. 家务劳动的代际分工研究: 来自CTUS的经验分析[J]. 劳动经济研究, 2020(1): 72–92. |

| [8] | 胡军辉. 非劳动收入对家庭时间配置的影响——一个基于工作异质性的比较研究[J]. 中国工业经济, 2011(7): 86–96. |

| [9] | 李超, 万海远, 田志磊. 为教育而流动——随迁子女教育政策改革对农民工流动的影响[J]. 财贸经济, 2018(1): 132–146. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2018.01.009 |

| [10] | 梁文泉, 钟瑞婷. 城市内的“孟母”: 子女随迁如何影响母亲就业决策和性别收入差距?[J]. 经济学(季刊), 2023(5): 2042–2060. |

| [11] | 刘利利, 刘洪愧. 个人所得税改革与家庭教育支出——兼论教育负担与教育差距[J]. 经济科学, 2020(1): 100–112. |

| [12] | 罗楚亮, 滕阳川, 李利英. 行业结构、性别歧视与性别工资差距[J]. 管理世界, 2019(8): 58–68. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.08.005 |

| [13] | 吕慈仙, 王鲁刚. 异地高考政策对随迁子女心理资本与社会融入影响的实证研究[J]. 教育研究, 2017(5): 77–88. |

| [14] | 齐良书. 议价能力变化对家务劳动时间配置的影响——来自中国双收入家庭的经验证据[J]. 经济研究, 2005(9): 78–90. |

| [15] | 陶然, 孔德华, 曹广忠. 流动还是留守: 中国农村流动人口子女就学地选择与影响因素考察[J]. 中国农村经济, 2011(6): 37–44. |

| [16] | 王春超, 张呈磊. 子女随迁与农民工的城市融入感[J]. 社会学研究, 2017(2): 199–224. |

| [17] | 王茹, 胡竞尹, 徐舒, 等. 随迁还是留守: 异地入学门槛对农村流动人口子女的影响[J]. 经济学(季刊), 2023(6): 2156–2173. |

| [18] | 王伟同, 周洪成, 张妍彦. 看不见的家庭教育投资: 子女升学压力与母亲收入损失[J]. 经济研究, 2021(9): 73–89. |

| [19] | 吴贾, 张俊森. 随迁子女入学限制、儿童留守与城市劳动力供给[J]. 经济研究, 2020(11): 138–155. |

| [20] | 吴霓, 朱富言. 流动人口随迁子女在流入地升学考试政策分析[J]. 教育研究, 2014(4): 43–52. |

| [21] | 熊瑞祥, 李辉文. 儿童照管、公共服务与农村已婚女性非农就业——来自CFPS数据的证据[J]. 经济学(季刊), 2017(1): 393–414. |

| [22] | 续继, 黄娅娜. 性别认同与家庭中的婚姻及劳动表现[J]. 经济研究, 2018(4): 136–150. |

| [23] | 徐晓新, 张秀兰. 将家庭视角纳入公共政策——基于流动儿童义务教育政策演进的分析[J]. 中国社会科学, 2016(6): 151–169. |

| [24] | 杨颖秀. 新生代进城务工农民子女的教育政策需求及政策制定方式的转变[J]. 教育研究, 2013(1): 53–57. |

| [25] | 张锦华, 陈博欧. 子女随迁对农村家庭基础教育支出的影响研究——基于2019年千村调查数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2021(9): 83–101. |

| [26] | 张锦华, 胡军辉. 城乡差别对中国居民家庭时间配置的影响——以家务劳动时间为例[J]. 中国人口科学, 2012(6): 83–92. |

| [27] | 邹红, 彭争呈, 栾炳江. 隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论[J]. 经济学动态, 2018(7): 37–52. |

| [28] | Adda J, Dustmann C, Stevens K. The career costs of children[J]. Journal of Political Economy, 2017, 125(2): 293–337. DOI:10.1086/690952 |

| [29] | Afridi F, Li S X, Ren Y F. Social identity and inequality: The impact of China’s hukou system[J]. Journal of Public Economics, 2015, 123: 17–29. DOI:10.1016/j.jpubeco.2014.12.011 |

| [30] | An L, Qin Y, Wu J, et al. The local labor market effect of relaxing internal migration restrictions: Evidence from China[J]. Journal of Labor Economics, 2024, 42(1): 161–200. DOI:10.1086/722620 |

| [31] | Angrist J D, Evans W N. Children and their parents’ labor supply: Evidence from exogenous variation in family size[J]. American Economic Review, 1998, 88(3): 450–477. |

| [32] | Antonovics K, Town R. Are all the good men married? Uncovering the sources of the marital wage premium[J]. American Economic Review, 2004, 94(2): 317–321. DOI:10.1257/0002828041301876 |

| [33] | Baker M J, Jacobsen J P. Marriage, specialization, and the gender division of labor[J]. Journal of Labor Economics, 2007, 25(4): 763–793. DOI:10.1086/522907 |

| [34] | Becker G S, Murphy K M, Tamura R. Human capital, fertility, and economic growth[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): S12–S37. DOI:10.1086/261723 |

| [35] | Becker G S. A theory of the allocation of time[J]. The Economic Journal, 1965, 75(299): 493–517. DOI:10.2307/2228949 |

| [36] | Chan K W, Buckingham W. Is China abolishing the Hukou system?[J]. The China Quarterly, 2008, 195: 582–606. DOI:10.1017/S0305741008000787 |

| [37] | Chen Y Y, Fu W. Migration control policy and parent-child separation among migrant families: Evidence from China[J]. Journal of Population Economics, 2023, 36(4): 2347–2388. DOI:10.1007/s00148-023-00971-z |

| [38] | Fast J E, Williamson D L, Keating N C. The hidden costs of informal elder care[J]. Journal of Family and Economic Issues, 1999, 20(3): 301–326. DOI:10.1023/A:1022909510229 |

| [39] | Floro M S. Economic restructuring, gender and the allocation of time[J]. World Development, 1995, 23(11): 1913–1929. DOI:10.1016/0305-750X(95)00092-Q |

| [40] | Killingsworth M R. Labor supply[M]. New York:Cambridge University Press,1983. |

| [41] | Lai F, Liu C F, Luo R F, et al. The education of China’s migrant children: The missing link in China’s education system[J]. International Journal of Educational Development, 2014, 37: 68–77. DOI:10.1016/j.ijedudev.2013.11.006 |