2024第50卷第8期

一、引 言

行政区划调整既是我国国家权力的空间配置方式,也是服务于区域经济建设的一项重要政策工具。改革开放以来,为了适应不同阶段区域经济发展的需要,我国曾在行政区划调整上做过诸多尝试,如撤县设市、撤县设区和省直管县等。习近平总书记曾强调,“行政区划本身也是一种重要资源,用得好就是推动区域协同发展的更大优势,用不好也可能成为掣肘”。

对于县级政府而言,“县改市”之所以一直受到追捧,原因就在于“县改市”能够带来行政权力的下放和经济资源在市区范围内的转移支付(唐为,2019)。第一,撤县设市后,地方政府的职权范围会明显扩大,自主发展权得到提升(Fan等,2012)。第二,县级市在城市建设方面的用地指标通常会较大幅度增加(Zhang和Zhao,1998;Chung和Lam,2004;Fan等,2012)。第三,撤县设市后县级市的城市维护建设税适用税率也会比之前高出2—5个百分点,这就为当地政府带来了更多财政周转资金(唐为,2019)。第四,出于招商引资的目的,这种行政权力的扩大还会促使工业用地以更低的价格出让(刘文华等,2022)。第五,从官员晋升来看,一旦实现撤县改市,其市委书记就更可能成为地级市的常委(Li,2011),并拥有了比县委书记更多的晋升机会。正因为如此,20世纪八九十年代全国范围内曾掀起了一股撤县设市的热潮。

现有关于上一轮撤县设市政策是否能促进地方经济增长的效应分析尚存在不少争议。有研究指出,新设立的县级市在经济增长和提供公共服务方面的表现差强人意,且无助于效率改善和内生增长动力的形成(Fan等,2012;刘晨晖和陈长石,2019a);另有研究表明,撤县设市政策能在长期内显著促进当地的经济发展水平,但其影响存在着显著的地区异质性(唐为,2019);也有研究发现上一轮撤县设市的政策效应良莠并存(刘晨晖和陈长石,2019b)。

相比上一轮撤县设市,目前有关新一轮撤县设市政策影响效应的实证研究较为缺乏。杨林和薛琪琪(2017)基于山东省市县经济关联度的分析发现,与所属市经济耦合度高但经济联系强度低的县(市)更适宜向“撤县设市”方向发展,但实际效应完全未知。类似的是,刘文华等(2022)研究发现新一轮撤县设市导致了工业用地价格的显著降低,但其对当地工业投资与经济增长的效果不得而知。随着新一轮撤县设市政策的“解冻”,部分学者认为新一轮撤县设市政策对于推动新型城镇化、促进城乡区域协调发展可发挥更加积极的作用(马祖琦,2014;宋迎昌,2018;程必定和林斐,2019;高进等,2022)。而学界有关新一轮撤县设市政策对经济增长影响效应的评估尚未取得较大进展,这可能“误导”下一步的“撤县设市”,使它们再次踩上“撤县设市”进程中所走过的“弯路”“雷区”,从而不利于我国的新型城镇化和城乡区域高质量协调发展。

鉴于此,本文使用2011—2020年我国246个县市的面板数据,通过构建双重差分模型,实证分析了新一轮撤县设市政策对区域经济增长的影响效应和影响机制。研究结论主要有以下几点:(1)新一轮撤县设市政策对区域经济增长的影响喜忧参半,既通过招商引资、促进劳动力就业、提高金融发展水平和改善公共服务等渠道产生了政策红利,但又因为当地薄弱的产业基础、撤县设市前地方官员在晋升激励下的短视行为以及撤县设市后城市建设、道路建设盲目扩张使得其他工业投资、三产投资被“挤出”,所以破坏了经济增长的“元气”。(2)从总的政策效应来看,结果显著为负,且这种负向影响具有明显的地区异质性,表现为经济发展水平越落后的地区,这种负向影响越大。(3)从时间效应来看,这种负向影响随着时间的推移会逐步消失,且在较长时期的调整以后,“撤县设市”的政策红利才可能显现出来。

相比于已有研究,本文可能的边际贡献在于:(1)本文使用双重差分法对新一轮撤县设市政策的影响效应进行了最新的实证分析,弥补了现有文献大多只从理论层面进行描述性解读的缺憾。(2)本文研究发现新一轮撤县设市政策在短期内会对地方经济增长产生负面影响,但随着时间推移,这种负面影响会消失,这与以往研究认为上一轮撤县设市政策的影响效应在短期内不显著而长期能促进地方经济增长有很大不同。(3)当前国家有关区域宏观经济的政策导向是推动新型城镇化提质增效、注重大中小城市协调发展、预防只“注重短期政绩目标,只管铺摊子而不管长期绩效跟踪”,更大力度推动全国经济高质量发展。在此背景下,本文针对新一轮撤县设市政策的影响效应及其内在机制的分析,能为其他相对落后县域通过夯实产业基础、扭转激励扭曲来务实地推进撤县设市提供合理科学的政策参考。

二、制度背景与研究假说

(一)制度背景

相比于我国其他的行政区划调整政策,撤县设市政策较为特殊,也颇为周折,先后经历了探索、冻结和重启三个阶段。撤县设市改革最早是在1983年开始启动的,随后经国务院批准,民政部分别于1986年和1993年相继出台了《关于调整设市标准和市领导县条件的报告》和《关于调整设市标准的报告》。在这期间,全国范围内掀起了一股“撤县设市热”。但由于过程中出现了所谓的假性城市化、恶性竞争、政绩攀比等诸多问题(宋迎昌,2018;刘文华等,2022),国务院在1997年又全面冻结了撤县设市的审批。2013年党的十八届三中全会提出,“对具备行政区划调整条件的县可有序改市”,之后每年陆续有新获批的县级市,这表明撤县设市政策迎来了新一轮重启。2017年的《政府工作报告》中明确指出,“支持中小城市和特色小城镇发展,推动一批具备条件的县和特大镇有序设市”。此后的2018年和2019年共有22个新获批的县级市。《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》也提出,要“有序推进‘县改市’‘县改区’‘市改区’”,这意味着近年来新一轮撤县设市已成为国家推进新型城镇化的一项重要政策。党的二十大报告进一步明确指出,要全面推进乡村振兴,促进区域协调发展,深入实施新型城镇化战略。县级市是乡村振兴的重要依托,重启撤县设市有利于推动我国新型城镇化高质量发展(宋迎昌,2018),对于提升中小城市发展质量以及构建协调发展的区域经济格局具有重要意义。

表1显示了自2013年以来我国新获批的县级市名单,从中可以发现,截至2020年底,我国已有42个新设立的县级市。从其地理分布来看,除个别县级市位于东部地区外,其余大多数县级市主要分布在诸如黑龙江、陕西、四川、云南、贵州等中西部省份,这与上一轮撤县设市有很大不同。这样的事实使得我们不禁产生这样的疑问:在这些经济相对落后的地区撤县设市,能否避免上一轮撤县设市政策的负面效应?撤县设市政策能否达到预期的政策目标?

| 年份 | 获批县级市 | 个数 |

| 2013 | 吉林扶余市、云南弥勒市、青海玉树市 | 3 |

| 2014 | 云南香格里拉市 | 1 |

| 2015 | 四川康定市、广西靖西市、云南腾冲市、四川马尔康市、黑龙江东宁市 | 5 |

| 2016 | 黑龙江抚远市、云南泸水市 | 2 |

| 2017 | 河北平泉市、浙江玉环市、陕西神木市、四川隆昌市、湖南宁乡市、贵州盘州市 | 6 |

| 2018 | 山西怀仁市、陕西彬州市、江苏海安市、黑龙江漠河市、湖北京山市、河北滦州市、安徽潜山市、 山东邹平市、广西荔浦市、贵州兴仁市、云南水富市、甘肃华亭市 |

12 |

| 2019 | 四川射洪市、安徽广德市、河南长垣市、湖南邵东市、陕西子长市、黑龙江嫩江市、安徽无为市、 云南澄江市、广西平果市、新疆库车市 |

10 |

| 2020 | 湖北监利市、江西龙南市、青海同仁市 | 3 |

| 资料来源:本表信息整理自国家民政部网站。 | ||

(二)研究假说

理论上讲,撤县设市政策使得县级政府拥有了更大的经济自主权;同时,行政效率也会进一步提高,其隐含的行政扩权和财政分权就必然成为政府通过撤县设市来推动地方经济增长的重要原因(Qian和Roland,1998;刘文华等,2022)。然而,撤县设市后经济自主权的扩大并不一定能为经济增长带来真金白银般的驱动效应,这在很大程度上还要取决于当地的资源禀赋条件(唐为,2019)。如果政策未能与当地的禀赋和发展条件相适应,很可能无法真正释放政策红利。例如,刘瑞明和赵仁杰(2015)研究发现,在西部大开发的过程中,由于诸多相对短期的投资和资源开发“挤出”了人力资本投入和产业升级改造投资,结果反而导致西部大开发对经济发展的预期政策效应没有得到有效发挥。对于新一轮撤县设市而言,由于促进区域协调发展的需要,此轮撤县设市政策呈现出明显的向中西部地区倾斜的特征,甚至还有一些西南或东北偏远地区的县也希望通过撤县设市改变落后面貌,这种形式的撤县设市其实属于政策照顾性的“县改市”,这就可能导致一些县在自身发展基础不好、城镇化率较低、非农产业基础不强的情况下,未经过充分论证就盲目撤县设市,结果就很容易出现撤县设市后当地可能无法充分获得应有的政策红利,反而还会对当地经济发展产生不利影响。基于此,本文提出以下假说:

假说1:新一轮撤县设市主要发生于中西部地区,由于先天基础条件不好,且政策照顾性强,这可能会导致撤县设市的政策红利难以充分释放,从而对当地经济增长的影响具有不确定性。

更加具体地从撤县设市政策对经济增长的驱动效应来看:首先,撤县设市后的县级市往往被认为会具有更好的发展前景。毕竟对于企业和投资商来说,县级市肯定要比县更具有吸引力,而且县级市政府往往会以低于市场价格甚至划拨或协议出让工业用地的方式来扩大招商引资(刘文华等,2022)。其次,撤县设市后,县级市规模以上企业的数量通常会增加,大量与城市建设相关的工程也可能会创造出更多的就业岗位,这样就会吸引农村劳动力转移到城市就业,这就为区域经济增长注入了新的增长活力。再次,县升级为县级市后,地方所得到的金融支持通常会增强,这对区域经济增长也会产生正向促进作用。最后,由县升级为县级市后,县级市政府还会大幅增加在公共建设和公共服务上的投资,而公共建设和服务的改善也会推动当地的经济发展。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说2:新一轮撤县设市政策可能会通过提升当地城市相关的公共建设来招商引资、促进劳动力就业、提高金融发展水平和改善公共服务等渠道对当地经济发展带来一定的政策红利。

然而,撤县设市政策对于区域经济增长也可能通过以下渠道产生阻滞效应:首先,如果当地的产业基础较为薄弱,如规模以上企业数量少,并且缺少相应的人力、物力和技术条件,那么就会导致撤县设市的政策红利难以得到充分释放。其次,从政府官员任命的逻辑来看,由于县级市的市委书记往往更可能成为地级市的市委常委(Li,2011),因此对于上任初期、任期短的地方官员而言,设市前为争取设市升级,通常会实行一系列积极的经济政策,以期在短期取得好的政绩,但这种急功近利的行为往往会损害设市后地方经济增长的潜力(周黎安,2007)。相反,对于那些在同一职位工作时间过长或因年龄限制而感到晋升无望的官员来说,这种争取设市升级的动机就会弱很多(曹春方等,2014;邱善运等,2023)。最后,从产业“挤出”效应角度看,县级市政府对建设用地的支配权会更大(唐为,2019),可能就会导致撤县设市后地方政府倾向于开展大规模的造城运动(王旭阳和黄征学,2017)。如此,在总的投资金额不可能大幅度增加的情况下,县级市在城市建设、基础设施建设等方面的投资就很有可能会部分挤占县级市对原先工业和第三产业的投资;同时,若地方产业的发展未能得到足够的投资支持而处于相对落后状态,则当地企业向政府缴纳的税收也会相应减少。基于此,本文提出以下假说:

假说3:由于先天不太成熟的产业基础条件以及相对宽松的资格审批程序,新一轮撤县设市可能通过设市前地方官员更强的晋升激励扭曲以及设市后过快增加的地方城市建设而挤出其他工业和第三产业投资并导致税收基础受损,进而对当地经济发展产生负面影响。

三、研究设计

(一)模型设定与变量说明

由于撤县设市政策在各县实施的时间不同,因此本文采用如下的多期DID模型来进行估计:

| $ \mathrm{ln}N{L}_{it}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}trea{t}_{i}\times pos{t}_{t}\text+{\beta }_{2}{X}_{it}+{\theta }_{i}+{\delta }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

其中,treati表示是否实施撤县设市政策的虚拟变量,postt表示政策实施的时间虚拟变量,交乘项treati×postt=1的含义是第i个县在第t年实施了撤县设市。本文的被解释变量为lnNLit,使用夜间灯光亮度均值的对数形式进行代理。因此,β1是本文关心的估计系数。如果β1>0,那么表示撤县设市政策促进了区域经济增长;如果β1<0,那么表示撤县设市政策对区域经济增长产生了负向影响。Xit代表了一系列控制变量,结合现有研究(刘瑞明和赵仁杰,2015;邵朝对等,2018;晁恒等,2018;曹清峰,2020)的做法,本文具体选取了以下变量:投资水平(lninvest),用固定资产投资对数值衡量;第二产业占比(seind),用第二产业增加值占地区GDP比重表示;第三产业占比(thind),用第三产业增加值占地区GDP比重表示;政府规模(gov),用政府一般财政预算支出占地区GDP比重衡量;教育水平(edu),用中小学生数占总人口比重衡量;地区总人口(lnpop),以地区户籍人口数的对数形式代理;金融发展程度(finance),用年末金融机构贷款余额占GDP比重衡量;储蓄水平(sav),用城乡居民储蓄余额占地区GDP比重衡量。此外,θi表示地区固定效应,δt表示时间固定效应,εit是随机扰动项。

在机制分析部分,本文所使用到的变量除投资水平(lninvest)、第二产业占比(seind)、第三产业占比(thind)以外,还引入了以下变量:规上企业数量(company),用当地规模以上企业数衡量;从事农副业相关的劳动力(rlabor),用乡村从业人员数(万)衡量;金融支持水平(perfin),用人均金融贷款余额衡量;医疗公共服务水平(hlth),用医疗卫生机构床位数(千)衡量;城市建设面积(ctyar),用各地区城市建设用地面积衡量;人均道路面积(perrdar),用道路面积与人口的比值表示;人均税收(pertax),用财政税收与人口的比值表示。

在样本选择上,由于新一轮撤县设市从2013年开始陆续展开,因此本文将样本区间确定为2011—2020年,并将2013年及之后国家民政部公布新设立的县级市作为实验组,还参考刘文华等(2022)的做法,将隶属于同一地级市行政范围的县作为对照组,原因是它们在文化背景和经济发展水平上相似,具有较强的可比性。在经过筛选整理后,便得到246个县以及县级市的研究样本,其中实验组有42个县级市,对照组有204个县,分别涉及云南、四川、黑龙江、湖北等20个省份。

(二)数据来源

由于地方政府官员对GDP统计数据具有一定程度的操纵性,因此目前不少文献使用夜间灯光数据来代理经济发展水平,以解决GDP测量失真问题(范子英,2016;王贤彬等,2017;张俊,2017;郭峰等,2023)。现有研究中使用的夜间灯光数据有两种:一种是由美国国防气象卫星搭载的可见光成像线性扫描业务系统(DMSP/OLS)提供的数据,但该数据到2013年就已停止更新;另一种是由美国国家极轨卫星搭载的可见光近红外成像辐射仪(NPP/VIIRS)提供的数据,该数据是从2012年开始提供的。本文所使用的县级夜间灯光数据是基于自编码器模型的跨传感器校正方案进行修正的2002—2020年类NPP-VIIRS年度合成数据集(Chen等,2021),该数据已被验证具有较高的衔接质量(刘泠岑等,2023),因而可以用于本文的实证研究。

本文实证分析所使用的其他数据分别来源于《中国县域统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》,以及各省份统计年鉴、国家统计局和民政部官方网站,部分缺失数据用EPS数据库和线性插值法进行补充,最终得到246个县市2011—2020年的县级面板数据。官员任期数据主要来源于百度百科的官员履历资料,并经作者手动收集整理。

四、实证结果

(一)基准回归

基于上述回归模型(1),表2中的列(1)与列(2)报告了新一轮撤县设市政策对于地方经济增长的基准回归结果。列(1)汇报了不加入任何控制变量的结果,列(2)是考虑到投资、产业结构、政府规模、教育水平、人口、金融发展程度和储蓄水平等控制变量的结果。列(2)结果显示,估计系数为−0.123,与(1)列的结果并无较大差异,并且其显著水平还从10%提高到5%。这表明,新一轮撤县设市后,地方经济增长水平降低了12.3%,并且这一结果与梁若冰和蓝天(2023)的研究结论非常相似,这就初步验证了本文的假说1。

| 夜间灯光亮度均值(lnNL) | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| treat×post | −0.123*(−1.966) | −0.123**(−2.093) | −0.037(−0.444) | −0.023(−0.274) |

| tr_×非长江经济带地区 | −0.183*(−1.734) | |||

| tr_×北方地区 | −0.222**(−2.241) | |||

| lninvest | 0.020(0.605) | 0.019(0.567) | 0.020(0.608) | |

| seind | 0.015***(2.967) | 0.015***(2.993) | 0.015***(3.010) | |

| thind | 0.012**(2.341) | 0.012**(2.340) | 0.012**(2.335) | |

| gov | 0.003(1.443) | 0.003(1.458) | 0.003(1.457) | |

| edu | 0.029***(2.698) | 0.030***(2.765) | 0.029***(2.735) | |

| lnpop | 1.641***(3.244) | 1.634***(3.254) | 1.617***(3.219) | |

| finance | 0.217***(2.942) | 0.211***(2.855) | 0.208***(2.817) | |

| sav | −0.001(−0.388) | −0.000(−0.260) | −0.000(−0.231) | |

| 常数项 | −3.561***(−83.876) | −10.788***(−5.909) | −10.774***(−5.940) | −10.735***(−5.922) |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2 458 | 2 212 | 2 212 | 2 212 |

| R2 | 0.507 | 0.524 | 0.525 | 0.525 |

| 注:(1)括号中为t值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;(2)采用县级层面的聚类稳健回归。下同。 | ||||

(二)地区异质性分析

此轮撤县设市只有5个县级市位于东部省份,其余县级市均分布在中西部地区。受限于此轮撤县设市在东部地区的样本太少,难以确保结果的准确性,且考虑到我国长江经济带地区相较于非长江经济带地区经济发展水平通常更高,且南方地区的经济发展水平也普遍高于北方地区,因此本文将地区虚拟变量设定为是否位于长江经济带地区以及是否位于北方地区。

(三)时间动态效应分析

由于撤县设市是一项行政区划改革,随着时间的推移,可能会涉及管理权限的调整、审批权的下放、人事管理方面的调整等诸多事项,因此本文设定如下模型来检验其时间动态效应:

| $ \mathrm{ln}N{L}_{it}={\lambda }_{0}+trea{t}_{i}\times pos{t}_{t}\times afterT+\phi {X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\omega }_{it} $ | (2) |

表3显示了相应的检验结果,其中,tr_×after1、tr_×after2、tr_×after3、tr_×after4、tr_×after5和tr_×after6分别表示撤县设市1年、2年、3年、4年、5年和6年后的政策效果。从检验结果中可见,撤县设市1年后政策对经济增长仍具有显著的负向影响,但系数(−0.092)相比于基准模型中系数(−0.123)的绝对值有所减小,这说明该政策效果的负向影响在减弱。表3a列(2)与列(3)以及表3b列(1)—列(3)的结果显示,撤县设市政策的负向影响随着时间推移不再显著。其中,表3b列(1)和列(3)的估计系数的符号由负变为正,这说明经过较长时期的调整和适应,撤县设市政策对经济增长的正向效应可能会显现出来。但是,这一结果并不具有统计上的显著性,这意味着新一轮撤县设市政策的负面影响要逆转过来可能需要较长一段时间。

| 夜间灯光亮度均值(lnNL) | |||

| (1) | (2) | (3) | |

| tr_×after1 | −0.092*(−1.674) | ||

| tr_×after2 | −0.038(−0.893) | ||

| tr_×after3 | −0.028(−1.074) | ||

| 常数项 | −10.829***(−5.916) | −10.836***(−5.910) | −10.813***(−5.887) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2 212 | 2 212 | 2 212 |

| R2 | 0.523 | 0.523 | 0.523 |

| 注:控制变量与基准回归一致。下同。 | |||

| 夜间灯光亮度均值(lnNL) | |||

| (1) | (2) | (3) | |

| tr_×after4 | 0.017(0.933) | ||

| tr_×after5 | −0.021(−0.675) | ||

| tr_×after6 | 0.003(0.202) | ||

| 常数项 | −10.854***(−5.910) | −10.848***(−5.915) | −10.844***(−5.913) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2 212 | 2 212 | 2 212 |

| R2 | 0.523 | 0.523 | 0.523 |

(四)稳健性检验

1. 平行趋势检验。参考国内外相关研究,本文利用事件研究法对平行趋势假设进行检验,相应的模型如式(3)所示:

| $ \mathrm{ln}N{L}_{it}={\lambda }_{0}+{\displaystyle \sum _{k=-4}^{4}{\alpha }_{k}}polic{y}_{i,t-k}+\phi {X}_{it}+{\eta }_{i}+{\nu }_{t}+{\omega }_{it} $ | (3) |

在式(3)中,

2. 安慰剂检验。为了进一步检验本文的结果是由撤县设市这一政策导致的,而不会受到其他不可观测因素的影响,本文还进行了安慰剂检验。具体而言,本文在所有样本中随机选取42个县作为实验组,将其他县作为对照组,并随机设定撤县设市实施的时间。在进行随机抽样1 000次后,按照式(1)进行回归。回归结果表明,本文的估计结果并未受到其他不可观测因素的影响。

3. 替换被解释变量。为了确保基准回归结果的稳健性,本文改用地区人均GDP(lnpergdp)和人均GDP增长率(grpergdp)进行稳健性分析。回归结果表明,撤县设市政策对于当地的人均GDP和人均GDP增长率都具有显著的负向影响,这进一步验证了前文的结果。

4. 改变政策重启时间节点。由于有些研究将2017年视为新一轮撤县设市的重启时间,因此本文将2013—2016年新设立的县级市和其对照组样本剔除,而保留原先的夜间灯光亮度作为被解释变量。相应的回归结果表明,2017年之后的撤县设市政策对区域经济增长仍有显著的负向影响,这说明改变政策重启的时间并不会影响前述估计结果。

5. 排除撤县设区政策影响。在新一轮撤县设市展开的同时,我国的撤县设区也在频繁发生。为了避免撤县设区政策的干扰,本文排除了样本区间内所有发生撤县设区的地级市下的样本县。回归结果表明,撤县设市政策的估计系数仍然在5%水平上显著,且系数绝对值变大,这说明撤县设区政策对本文的估计结果并未产生影响。

6. 异质性处理效应检验。已有较多文献表明,当存在异质性处理效应时,同一处理对不同个体产生的效果存在差异,即由于政策实施时点的不同,那些较早接受处理的样本会成为较晚处理样本的控制组,因此可能会带来估计偏误(Goodman-Bacon,2021;Baker等,2022)。本文使用Goodman-Bacon分解法检验估计结果出现偏误的程度。相应的检验结果表明,不合适处理效应的存在导致估计结果产生的偏误很小,因此本文的结论是稳健的。

五、机制分析

接下来,本文进一步考察撤县设市政策对经济增长的作用机制。本文参考江艇(2022)对中介效应分析的建议,只考察撤县设市政策对中介变量所产生的影响。具体来看,本文的中介变量包括规模以上企业数量、农业相关劳动力转移、金融支持水平、公共服务、产业结构、城市建设、投资、税收等,这些变量从理论和逻辑上都与经济增长之间存在着较强的因果关系。借鉴Dell(2010)的做法,本文将被解释变量依次替换为各个中介变量以检验相关的影响渠道。模型设定如下(其中,MEDit为相关中介变量):

| $ ME{D}_{it}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}trea{t}_{i}\times pos{t}_{t}\text+{\beta }_{2}{X}_{it}+{\theta }_{i}+{\delta }_{t}+{\varepsilon }_{it}$ | (4) |

(一)政策红利

根据前文分析,此处主要检验撤县设市政策通过增加规模以上企业数量、促进农村劳动力就业转移、提高地方金融支持水平和改善公共服务等渠道促进区域经济增长的作用机制。表4列(1)—列(4)报告了相应的检验结果。从中可以发现,撤县设市显著增加了当地规模以上企业的数量,并使得乡村从业人员数显著减少;此外,还显著提高了当地的金融支持水平,也改善了以医疗卫生为代表的公共服务条件。因此,假设2得到了验证。

| 规模以上企业数量 (company) |

农村劳动力 (rlabor) |

金融支持水平 (perfin) |

公共服务 (hlth) |

|

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| treat×post | 13.796**(2.123) | −2.037**(−2.149) | 0.713***(3.364) | 0.286***(2.767) |

| 常数项 | −152.086***(−2.760) | −71.941**(−2.310) | 16.128***(5.510) | −4.360***(−3.438) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2 076 | 2 214 | 2 214 | 2 214 |

| R2 | 0.207 | 0.093 | 0.720 | 0.427 |

(二)政策阻滞效应

1. 产业基础薄弱。根据前文的理论分析,本文使用面板分位数回归的方法来检验基于不同产业基础的政策效果。表5分别报告了在10%、25%、50%和90%这4个分位点上撤县设市政策对于第二产业和第三产业占比的不同影响。

| 第二产业占比(seind) | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| q=0.1 | q=0.25 | q=0.5 | q=0.9 | |

| treat×post | −0.109(−0.311) | −2.612***(−9.923) | 1.638(1.558) | 7.821***(40.171) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 |

| 注:控制变量包含投资水平(lninvest)、政府规模(gov)、教育水平(edu)、地区总人口( lnpop)、金融发展程度( finance)、储蓄水平(sav)。 |

||||

表5a的结果表明,当地第二产业位于0—89这些较低分位点时,撤县设市政策对第二产业没有显著正向影响,甚至可能还有不利影响;而当分位点为90分位时,撤县设市政策才能够显著促进第二产业发展。与之类似,表5b的结果表明,当分位点为50分位以下时,撤县设市政策对第三产业未产生显著影响;但当分位点提升为50—90分位时,撤县设市政策对第三产业发展则具有显著正向影响。这意味着撤县设市政策通过促进产业发展影响经济增长这一作用机制是有门槛条件的,只有当产业基础处于较高的水平时,撤县设市政策才能促进第二产业和第三产业发展;反之,若当地的产业基础并未达到门槛条件,撤县设市政策还可能会阻碍政策红利释放,甚至不利于工业化和产业升级,当然也会阻碍地方经济增长。

2. 官员晋升激励扭曲。接下来,本文进一步通过任期的长短来检验晋升激励扭曲这一影响渠道。具体来说,在手动收集撤县设市前该地县委书记的履历后,将设市年份与县委书记上任年份相减即为该地县委书记距设市年的任期,并按照任期长短将样本划分为短任期组(3年内)、中任期组(3—5年任期)和长任期组(超过5年)。

表6报告了不同任期组下撤县设市政策对经济增长的影响效果。结果发现,短任期组的撤县设市政策对经济增长的负向影响在1%水平上显著,且估计系数绝对值比基准回归的系数更大;而在中任期组和长任期组,撤县设市政策对经济增长的负向影响不再显著。

| 夜间灯光亮度均值(lnNL) | |||

| 短任期组 | 中任期组 | 长任期组 | |

| (1) | (2) | (3) | |

| treat×post | −0.176***(−2.689) | 0.001(0.007) | −0.191(−1.682) |

| 常数项 | −10.143***(−4.003) | −11.043***(−5.011) | −13.724***(−2.938) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1 339 | 612 | 261 |

| R2 | 0.519 | 0.491 | 0.667 |

本文还进一步地检验了不同任期组的撤县设市政策对经济增长影响的时间动态效应变化。结果发现,政策实施1年后,撤县设市对短任期组样本的经济增长在5%水平上产生了负向影响;政策实施2年、3年和4年后,撤县设市对短任期样本组的经济增长的负向影响都不显著。

3. 城市建设“挤出”效应。按照前面理论分析部分的论述,撤县设市后可能会出现政府太过重视城市建设和基础设施投资,从而挤出了原本对第二产业和第三产业发展的支持,同时也会导致当地企业缴纳的税收减少,进而阻碍当地经济增长。

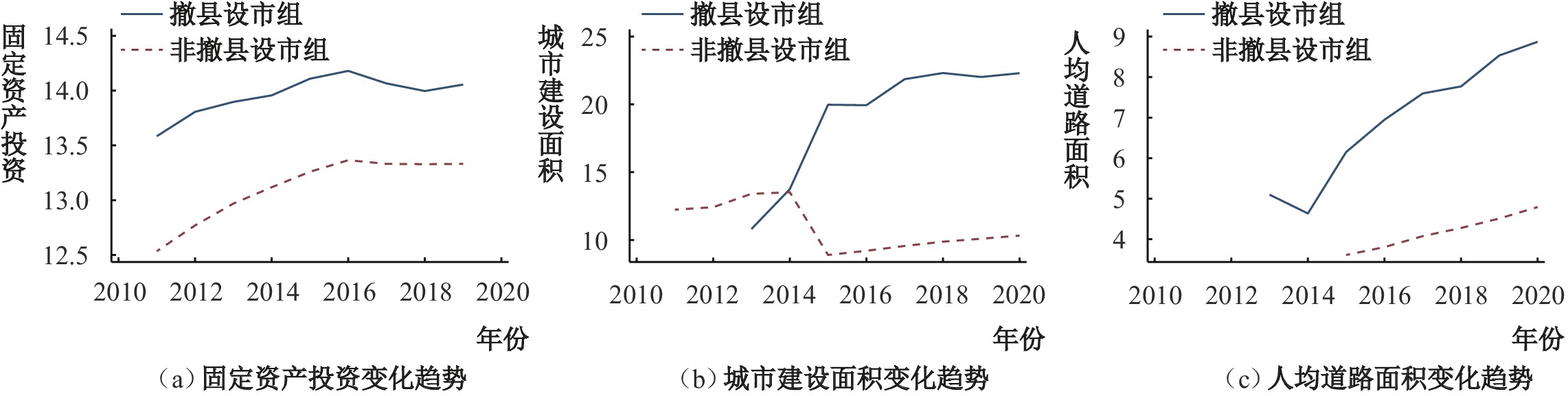

图1显示了撤县设市组和非撤县设市组2011—2020年全社会固定资产投资、城市建设面积和道路面积三个变量的变化趋势。从图中可以看出,图a中的撤县设市组固定资产投资在2016年有一个拐点,这是因为2016年以后的县级市数量增加较多,所以相比非撤县设市组而言,撤县设市组的固定资产投资在2016年以后下降较大;但从图b和图c中可以看出,撤县设市组的城市建设面积和道路面积在2016年以后都大幅上升。对比三幅图可以发现,撤县设市组的固定资产投资与城市公共建设、道路面积之间存在较为明显的替代关系,这就证明了我们前面的猜测,即撤县设市组的城市公共建设对政府向企业的固定资产投资产生了显著的挤出效应。

|

| 图 1 2011—2020年样本组全社会固定资产投资、城市建设面积和道路面积变化趋势图 |

表7更进一步地报告了新一轮撤县设市政策通过“挤出”效应阻碍当地经济增长的影响渠道。由表7a列(1)和列(2)可知,撤县设市政策显著增加了城市建设用地面积和人均道路面积;相反,列(3)的结果显示当地的固定资产投资显著减少。表7b列(1)和列(2)的结果表明,撤县设市政策并没有显著促进第二产业发展,同时对第三产业发展产生了显著的负向影响。另外,表7b列(3)的结果表明,撤县设市后当地的人均税收也显著减少。综上所述,假说3得到了验证。

| 城市建设用地面积(ctyar) | 人均道路面积(perrdar) | 固定资产投资(lninvest) | |

| (1) | (2) | (3) | |

| treat×post | 1.797*(1.715) | 0.364**(2.100) | −0.287**(−2.538) |

| 常数项 | −7.580(−1.309) | 12.337**(2.313) | 7.274***(3.954) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1 241 | 1 226 | 2 214 |

| R2 | 0.119 | 0.198 | 0.314 |

| 注:列(3)中的控制变量不含固定资产投资水平(lninvest),其余列的控制变量均与基准回归保持一致。 |

|||

| 第二产业占比(seind) | 第三产业占比(thind) | 人均税收(pertax) | |

| (1) | (2) | (3) | |

| treat×post | 0.537(0.542) | −1.621*(−1.751) | −0.049***(−3.094) |

| 常数项 | 58.803*** (4.021) | 24.162*(1.934) | 0.572**(2.047) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1 241 | 1 226 | 2 214 |

| R2 | 0.415 | 0.544 | 0.286 |

| 注:列(1)与列(2)的控制变量不含二产占比(seind)和三产占比(thind),其余列的控制变量均与基准回归保持一致。 | |||

六、结论与政策建议

虽然新一轮撤县设市在推动新型城镇化进程、促进中小城市协调发展上被赋予了重要的政策意义,但该政策的实施对于区域经济增长并不总是带来政策红利。为此,本文基于2011—2020年我国246个县市的面板数据,考察了新一轮撤县设市政策对区域经济增长的影响效应,得到如下结论:(1)此轮撤县设市虽然带来了政策红利,但也具有一定的负面影响;(2)进一步的机制分析表明,撤县设市政策虽然能通过增加规模以上企业数目、促进农村劳动力就业转移、提高金融支持水平和改善城市公共服务等而产生政策红利,但也会因当地自身产业基础薄弱、官员晋升激励扭曲以及城市建设“挤出”效应而使得政策阻滞效应显现出来;(3)地区异质性分析表明,新一轮撤县设市对经济增长的负向影响在经济发展水平落后的地区更为明显;(4)从政策的时间动态效应来看,新一轮撤县设市对经济增长的负向影响只在政策实施一期后显著,这说明此轮撤县设市在短期内对经济增长产生了负向影响,但随着较长时期的调整,这种负向影响会逐渐消失。

本文的实证结果为新一轮撤县设市的后续工作提供了颇有意义的政策参考:第一,撤县设市虽然可以为地方经济增长带来政策红利,但各地方政府不能盲目、一味地追求从县到县级市的转变,是否申报县级市需要基于当地区位优势、产业基础、资源环境等各方面条件进行合理决策。从本文的实证结果来看,如果当地的第二产业占GDP比重和第三产业占GDP比重与其他县相比达到了中等及以上水平,可以考虑设市。此外,决定申报前要对当地未来发展做好长远规划,因地制宜、扬长避短,引入适宜当地发展的重要产业,这才能助力产业结构升级;否则,撤县设市可能还会产生负面影响。第二,要尽快完善与撤县设市有关的地方官员晋升机制,要避免这种正向激励变成激励扭曲。例如,一些官员为使当地尽快达到县级市标准,而自己也获得晋升机会,于是就只注重短期经济扩张。可以考虑为设市后的官员设置一个2—3年的留任期,等当地的产业、资源环境、建设各方面发展效果显现后再升任到新的岗位。第三,产业支持与城市建设要“齐头并进”。撤县设市后,在注重城市建设的同时不能忽视对工业和第三产业的投资与支持,地方政府应设立产业扶持专项资金,专门用于支持当地产业的发展。第四,国家可以对新设立的县级市定期考核。例如,每三年对撤县设市的地方进行一次“回头看”,评估当地是否达到县级市的标准,对于未能达到标准的地方,可以取消县级市称号;此外,对于新设立县级市在经济建设和管理过程中出现的问题也应及时跟进。总之,高质量的区域经济发展的实现绝非撤县设市这么简单,只有通过一系列精准细致的规划、落实和治理,才能确保制度落到实处,地方得到好处;否则,一项好的政策也可能成为造福一方或破坏一地的双刃剑。

| [1] | 曹春方, 马连福, 沈小秀. 财政压力、晋升压力、官员任期与地方国企过度投资[J]. 经济学(季刊), 2014(4): 1415–1436. |

| [2] | 曹清峰. 国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据[J]. 中国工业经济, 2020(7): 43–60. |

| [3] | 晁恒, 满燕云, 王砾, 等. 国家级新区设立对城市经济增长的影响分析[J]. 经济地理, 2018(6): 19–27. |

| [4] | 程必定, 林斐. 新生中小城市发展与行政区划调整[J]. 区域经济评论, 2019(3): 96–102. |

| [5] | 范逢春, 周淼然. 撤县设市政策的变迁: 历程、逻辑与展望——基于历史制度主义的分析[J]. 北京行政学院学报, 2021(5): 64–71. |

| [6] | 范子英, 彭飞, 刘冲. 政治关联与经济增长——基于卫星灯光数据的研究[J]. 经济研究, 2016(1): 114–126. |

| [7] | 高进, 刘聪, 李学毅. 县级行政区划调整与府际竞争——基于撤县设市与撤县(市)设区的比较[J]. 浙江社会科学, 2022(10): 37–44. |

| [8] | 郭峰, 熊云军, 石庆玲, 等. 数字经济与行政边界地区经济发展再考察——来自卫星灯光数据的证据[J]. 管理世界, 2023(4): 16–33. |

| [9] | 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100–120. |

| [10] | 梁若冰, 蓝天. 行政区扩张、土地出让依赖与城市发展质量——基于卫星灯光数据的准实验研究[J]. 经济学(季刊), 2023(3): 1019–1034. |

| [11] | 刘晨晖, 陈长石. 撤县设市、行政扩权与经济增长——基于断点回归方法的估计[J]. 经济评论, 2019a(2): 154–168. |

| [12] | 刘晨晖, 陈长石. 撤县设市的溢出效应测度[J]. 城市问题, 2019b(3): 4–11. |

| [13] | 刘泠岑, 孙中孝, 吴锋, 等. 基于夜间灯光数据的中国县域发展活力与均衡性动态研究[J]. 地理学报, 2023(4): 811–823. |

| [14] | 刘瑞明, 赵仁杰. 西部大开发: 增长驱动还是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究[J]. 中国工业经济, 2015(6): 32–43. |

| [15] | 刘文华, 谢婷, 肖伟. 撤县设市、行政扩权与工业用地价格[J]. 经济科学, 2022(6): 39–55. |

| [16] | 马祖琦. 基于县制保护的“撤县设市”方案思考[J]. 江汉论坛, 2014(3): 24–28. |

| [17] | 浦善新. 中国设市模式探讨[J]. 建设科技, 2004(16): 22–24. |

| [18] | 邱善运, 白俊, 钱先航. 地方官员晋升激励与企业僵尸化——来自中国工业企业的微观证据[J]. 世界经济文汇, 2023(2): 91–107. |

| [19] | 邵朝对, 苏丹妮, 包群. 中国式分权下撤县设区的增长绩效评估[J]. 世界经济, 2018(10): 101–125. |

| [20] | 宋迎昌. 新时代要做好“撤县设市”的大文章[J]. 人民论坛, 2018(33): 75–77. |

| [21] | 唐为. 经济分权与中小城市发展——基于撤县设市的政策效果分析[J]. 经济学(季刊), 2019(1): 123–150. |

| [22] | 王贤彬, 黄亮雄, 徐现祥, 等. 中国地区经济差距动态趋势重估——基于卫星灯光数据的考察[J]. 经济学(季刊), 2017(3): 877–896. |

| [23] | 王旭阳, 黄征学. 完善撤县设市的政策建议[J]. 中国经贸导刊, 2017(33): 39–42. |

| [24] | 杨林, 薛琪琪. “撤县设区”抑或“撤县设市”? ——基于市县经济关联度的视角[J]. 山东社会科学, 2017(11): 132–138. |

| [25] | 张俊. 高铁建设与县域经济发展——基于卫星灯光数据的研究[J]. 经济学(季刊), 2017(4): 1533–1562. |

| [26] | 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36–50. |

| [27] | Baker A C, Larcker D F, Wang C C Y. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 144(2): 370–395. DOI:10.1016/j.jfineco.2022.01.004 |

| [28] | Chen Z Q, Yu B L, Yang C S, et al. An extended time series (2000-2018) of global NPP-VIIRS-like nighttime light data from a cross-sensor calibration[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(3): 889–906. DOI:10.5194/essd-13-889-2021 |

| [29] | Chung J H, Lam T C. China’s “City System” in flux: explaining post-Mao administrative changes[J]. The China Quarterly, 2004, 180: 945–964. DOI:10.1017/S0305741004000694 |

| [30] | Dell M. The persistent effects of Peru's mining Mita[J]. Econometrica, 2010, 78(6): 1863–1903. DOI:10.3982/ECTA8121 |

| [31] | Fan S G, Li L X, Zhang X B. Challenges of creating cities in China: Lessons from a short-lived county-to-city upgrading policy[J]. Journal of Comparative Economics, 2012, 40(3): 476–491. DOI:10.1016/j.jce.2011.12.007 |

| [32] | Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 254–277. DOI:10.1016/j.jeconom.2021.03.014 |

| [33] | Li L X. The incentive role of creating “cities” in China[J]. China Economic Review, 2011, 22(1): 172–181. DOI:10.1016/j.chieco.2010.12.003 |

| [34] | Qian Y Y, Roland G. Federalism and the soft budget constraint[J]. The American Economic Review, 1998, 88(5): 1143–1162. |

| [35] | Zhang L, Zhao S X B. Re-examining China’s “Urban” concept and the level of urbanization[J]. The China Quarterly, 1998, 154: 330–381. DOI:10.1017/S030574100000206X |