2024第50卷第8期

2. 北京大学 马克思主义学院,北京 100871;

3. 中国人民大学 财政金融学院,北京 100872

2. School of Marxism, Peking University, Beijing 100871, China;

3. School of Finance, Renmin University of China, Beijing 100872, China

一、引 言

简约、精干的组织架构是决定地方政府治理效能的重要方面,党的十九届五中全会将优化行政区划设置作为全面深化改革的重要工作部署之一。近年来,我国以政府层级的扁平化改革为方向,在优化政府组织架构上进行了诸多探索,这主要体现在以下两个方面:第一,减少政府管理层级,通过经济管理体制和财政体制方面政府层级的减少来节约行政成本,如“强县扩权”“省直管县”“乡财县管”等改革;第二,不改变管理层级,通过行政区划间的合并,扩大地方政府的辖区规模,如乡镇撤并、县合并、区合并等。

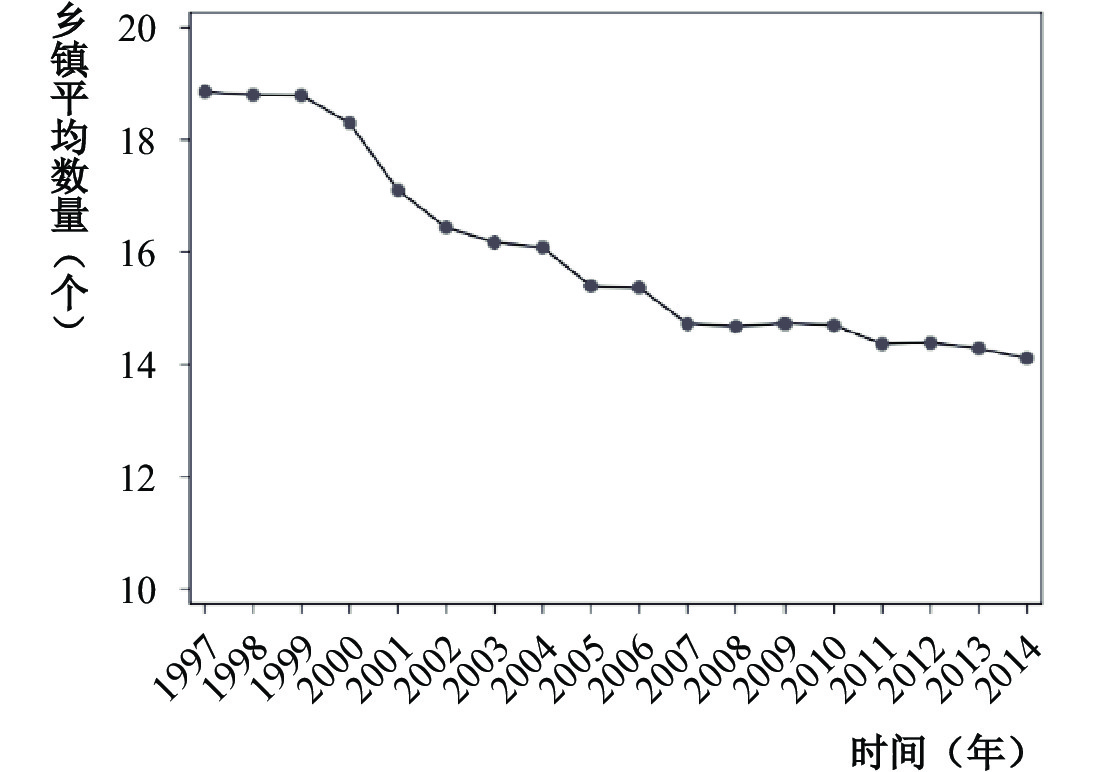

乡镇撤并是我国行政区划优化中覆盖面最广、力度最大的改革。1998年以来,为了精简机构、减少乡镇行政人员、节约财政开支,我国各地区开展了一系列以乡镇撤并、扩大乡镇政府辖区规模为主的乡镇机构改革。根据国家统计局公布的数据,1997年我国乡镇总数为

乡镇撤并改革不仅改变政府层级数量,同时还扩大乡镇政府的地域管理范围。而本文试图回答的两个问题是:第一,优化地方政府辖区规模应该遵循何种原则?第二,乡镇撤并改革是否达到了提高治理效能、促进经济社会发展的政策目标?事实上,不仅是中国,在世界范围内,很多国家都在推进合并行政区划、扩大地方政府辖区规模的改革,

针对地方政府辖区规模问题的已有研究主要来自于经典财政分权理论。根据财政分权理论,民众对公共品的偏好存在异质性。辖区规模缩小的优势是各地方政府可以因地制宜地制定政策;劣势则是无法充分发挥公共品提供的规模经济效应,而且难以有效协调跨地区外部性政策。因此,地方政府的最优辖区规模是对辖区内民众偏好异质性和公共品规模经济两大因素权衡取舍的结果(Alesina等,2004)。本文认为,这一理论未从组织管理的角度考虑组织运行成本对辖区规模的影响。以乡镇政府为例,其辖区规模缩小将节约乡镇政府与所辖村庄之间的信息采集成本、沟通成本,提高公共品提供的效率,同时乡镇政府也可以更加科学地制定与推行政策。本文在Garicano(2000)构建的组织经济学模型基础上,探究了科层制政府组织中辖区规模的最优化问题,理论模型表明,公共品规模经济越重要,辖区规模可相应扩大;乡镇与村庄间的沟通成本越低、基层工作人员的知识水平越高、公共政策推行效果的可预测性越强,政府管理效率越高,那么乡镇政府的辖区规模也可以扩大。

基于1997—2014年我国乡镇撤并数据与县级经济社会数据,本文对理论假说进行了实证检验。结果显示,沟通成本、基层工作人员知识水平、公共政策效果可预测性和公共品提供的规模经济等因素是影响乡镇撤并力度的重要因素。根据这一结论,我国各地区已经实施了大规模乡镇撤并改革,其原因主要来自两个方面:第一,改革之前,我国乡镇辖区规模普遍太小,不利于发挥公共品提供的规模经济效应;第二,外界条件的变化降低了政府管理成本,提升了公共品提供效率,比如通信和交通基础设施改善使得乡镇政府和所辖村庄之间沟通成本降低,政府工作人员知识水平的不断提升以及公共政策效果可预测性不断增强。这也说明我国乡镇撤并应因地制宜地实施,对于地形复杂、交通和通信成本高、基层工作人员素质参差不齐、政策推行效果不确定性高以及原先乡镇所辖规模已经较大的地区,不宜再大规模推进乡镇撤并。事实上,民政部在2001年就发文指出,

本文使用1997—2014年县级面板数据检验了乡镇撤并对县域经济社会发展的影响,结果表明乡镇撤并提高了县域经济发展水平,乡镇撤并幅度较大的地区,县域人均GDP、夜间灯光亮度、规模以上工业企业总产值等经济指标均明显提升。那么,乡镇撤并是否有利于财政资源在地区间更有效、更均衡地配置?本文研究显示,乡镇撤并有效改善了当地的就业状况,在节省财政支出规模的同时,也促进了县域公共品提供的改善。这一结果证明了乡镇撤并改革有利于发挥公共品提供的规模经济和节约财政成本。尽管辖区规模扩大可能会导致基层服务半径扩大,增加信息获取与沟通的难度,也不利于满足居民对公共品的异质性需求,但是规模经济的收益仍然大于这些成本。这从侧面说明各地区因地制宜实施的乡镇撤并总体上是有益于经济发展的。

本文的研究贡献主要体现在以下两个方面:一方面,在理论研究领域,本文研究与经典财政分权理论有所差异,本文考虑了在科层制政府中,政府的知识获取和内部层级间沟通交流对最优辖区规模产生的重要影响。这不仅能够填补已有文献理论模型的不足,还能为我国接下来优化行政区划设置,构建更加简约、精干、高效的政府架构提供参考。另一方面,在实证研究领域,已有文献讨论了政府层级结构中经济管理和财政体制扁平化机制改革的经济效应,而对我国乡镇撤并经济效应的研究较少。本文考察了乡镇撤并对经济社会发展的影响,为我国进一步深化乡镇机构改革提供参考。

本文的结构安排如下:第二部分为文献综述;第三部分介绍乡镇撤并制度背景;第四部分对政府最优辖区规模进行理论建模,分析影响乡镇撤并的重要因素;第五部分实证检验乡镇撤并的原因;第六部分是乡镇撤并对经济发展的实证研究;第七部分是结论与政策启示。

二、文献综述

(一)政府辖区规模改革的原因

已有文献主要从经典的财政分权理论出发,讨论政府辖区的最优规模(Miceli,1993;Alesina和Spolaore,1997;Bolton和Roland,1997;Ellingsen,1998)。这些文献大多认为辖区规模小的地方政府能够更准确、及时地把握当地居民的偏好,更好地满足当地居民对于公共品的异质性需求(Hayek,1945)。但是辖区规模大的地方政府则可以更好地利用公共品提供的规模经济,并且对于环境污染、公共安全等具有外部性的问题,可以在更大区域层面上统筹调度、统一管理,能够更有效地将外部性问题“内部化”,发生“搭便车”现象的可能性更小(Hawkins等,1991)。Alesina等(2004)在上述理论基础上构建模型,论证了地方政府的最优辖区规模是以下两种因素权衡取舍的结果:居民对公共品的偏好异质性越大,数量多而辖区规模小的地方政府更有优势;公共品提供的规模经济越明显,数量少而辖区规模大的地方政府更有优势。

还有一些理论指出了辖区规模扩大的另外两项收益:一方面,辖区规模大的地方政府往往具有更多的人才和更高的专业化程度,从而有更高的管理效率(Denters,2014);另一方面,辖区规模大的政府更有利于财政资源在地区间更有效、更均衡配置,这对于当地长期经济增长是有利的(Keating,1995;Lowery,2000)。

但是,一些文献也指出,公共品提供的规模经济效应可能并不明显,而且规模经济对地方政府提供的各项公共品的影响并不一致,不同种类的公共品会支持不同的最优辖区规模(Boyne,1992;Miceli,1993;Dollery等,2008)。在提供资本密集型的公共品和基础设施服务时,由于固定成本可以分摊给更多居民,随着人口规模的增加,生产效率将达到更高的水平,从而获得潜在的收益。然而,在提供劳动密集型的公共品或服务时,随着需求规模的扩大,政府为了提供更多的产品或服务需要雇用更多的劳动力。因此,规模经济带来的效率和收益通常是不存在的。Holzer等(2009)认为,超过80%的市政服务是劳动密集型的,因此辖区扩大后规模经济的提升可能并不明显。

(二)政府辖区规模改革的经济影响

近年来世界上很多国家实施了行政区划合并和扩大地方政府辖区规模的改革。在理论方面,政府辖区规模扩大会带来正反两方面影响,其现实效果受到多种因素影响,现实中此类改革是否会提升当地的行政效率和经济效率呢?这还没有定论。在实证方面,有些研究表明政府辖区规模扩大确实能够促进经济增长(Owen,1992;Rusk,1993;Nelson和Foster,1999;Leland和Thurmaier,2010);另一些研究则认为政府辖区规模扩大并没有影响经济增长(Blair等,1996;Feiock和Carr,1997);还有一些文献试图探究辖区规模改革影响经济增长的中间传导机制,但并没有得到一致性的结论(Fox和Gurley,2006;Jimenez和Hendrick,2010)。由于地方政府区划合并、辖区规模扩大的改革在不同国家的推行效果不一致,中国开展乡镇撤并的合理性与现实效果还需要进一步检验。

三、乡镇撤并制度背景

1983年,中共中央、国务院提出“当前的首要任务是把政社分开,建立乡政府”,并规定“省、自治区、直辖市的人民政府决定乡、民族乡、镇的建置和区域划分,乡的规模一般以原有公社的管辖范围为基础,如原有公社范围过大的也可以适当划小”。

为了精简机构、减少乡镇行政人员、减轻财政负担,很多省份开展了以乡镇撤并、扩大乡镇辖区规模为主要内容的乡镇行政区划调整工作。根据历年《中国县(市)社会经济统计年鉴》披露的各县下辖乡镇数量,1997—2014年间全国合计减少了

|

| 图 1 各县所辖乡镇平均数量的变化趋势 |

|

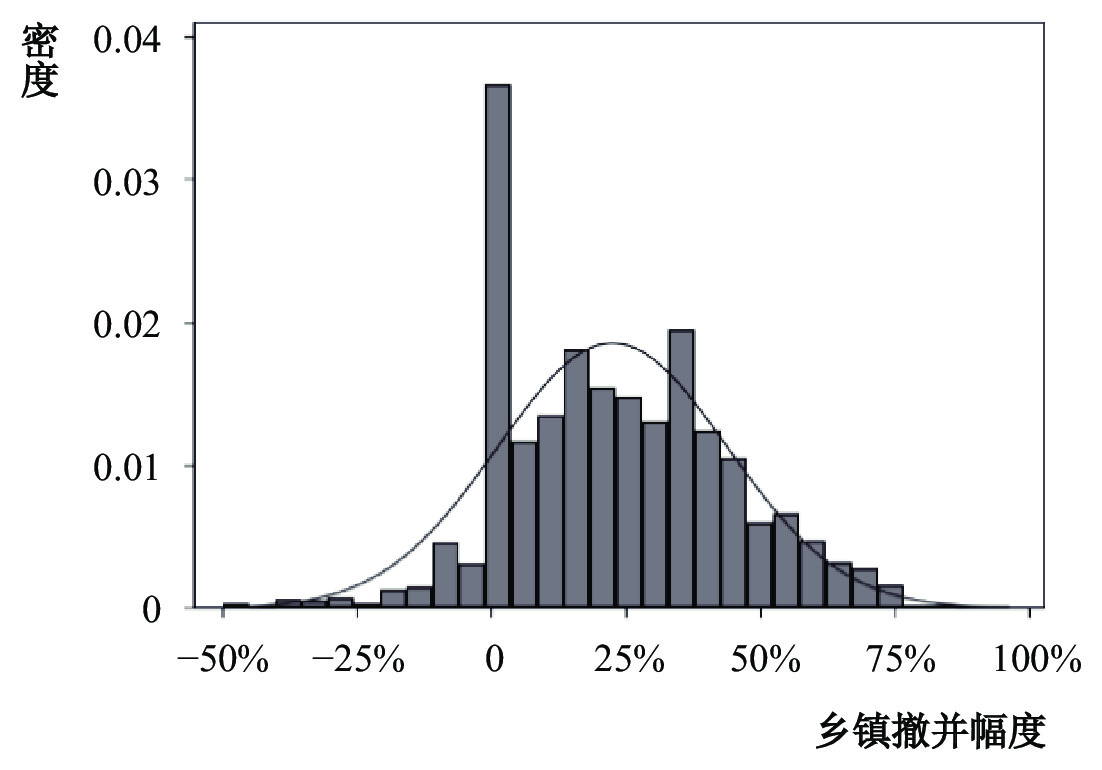

| 图 2 乡镇撤并幅度的分布 |

资料来源:历年《中国县(市)社会经济统计年鉴》。

四、理论模型

(一)模型准备

与遵循科层制的企业组织类似,中国各级政府之间也具有明显的科层制属性。上级政府负责制定战略方针和政策,最基层的地方政府则是方针、政策的具体执行者。在科层制组织当中,各级人员的信息沟通是决定组织管理幅度的重要因素。在中国乡镇和村庄治理中,基层工作者的管理能力和知识水平有限,需要经常与上级进行沟通和获取专业的知识,因此各级人员的知识获取能力也是决定组织管理幅度的重要因素。本文借鉴Garicano(2000)的思路,从政府工作人员的知识获取和各层级政府之间沟通成本的角度出发,构建了政府最优辖区规模的理论模型。

考虑如下一个简化的政府组织结构:一国政府体系分为村庄和多级上级政府,其中上级政府自下而上分为乡、县、市、省、中央等共

为了简化分析,本文认为村庄的全部工作将带来可同质化衡量的总效果,称之为总产出。现假设中央政府制定了一套发展战略和方针,各级政府依此对生产生活等出台了一套相应的政策,而各个村庄负责具体实施这套政策。村庄的工作总体上分为两个步骤:村庄工作人员先要需要领会政策精神,了解政策落地的环境情况,在这一步需要投入学习相应知识的成本。然后需要理论与实践结合,将已获取的知识转化为实际工作,在这一步需要投入将知识落于实处的人力与物力。

我们考虑政府获取知识集的最优决策。假设政策推行过程中可能遇到的全部问题集合为

假设政府事前知道

为了更好地独立开展工作,工作人员理应尽可能扩大自己的知识集,以涵盖所有可能遇到的问题,但是知识集的扩大受其学习成本的限制。假设各层级政府的学习成本与所获得的知识集的大小为固定正比关系,即各层级政府获得

| $ {E}\left(y\right)={P} {r}\left\{Z < {Z}_{a}\right\}-c{Z}_{a}={\int }_{0}^{{Z}_{a}}f\left(\phi \right){\mathrm{d}}\phi -c{Z}_{a} $ | (1) |

其中,

接下来,我们考虑政府将已有的知识集转化为实际工作的情况。假设村庄已经按照上述过程获得了其最优的知识集,为了保证政策落实,政府要求村庄至少能够将

(二)政府最优辖区规模模型建立

考虑整个政府体系的最优化行为,整个政府系统的目标是最大化单位投入带来总产出的期望,其目标函数为:

| $ \underset{{\beta }_{i},{\beta }_{p},{Z}_{i},{z}_{p}}{\mathrm{max}} {F}\left({z}_{p}+\mathbb{Z}\right)(\bar{k}+{k}_{p}{\beta }_{p})-{c}_{p}{\beta }_{p}{z}_{p}-{\sum }_{i=1}^{L}{c}_{c}{\beta }_{i}{Z}_{i} $ | (2) |

| $ \mathrm{s.t.} \quad {\beta }_{p}+{\sum }_{i=1}^{L}{\beta }_{i}=1 $ | (3) |

| $ \left[ 1-\mathrm{F}\left({Z}_{i-1}\right)\right]{h}_{i}{\beta }_{p}={\beta }_{i} $ | (4) |

假设除了村庄以外的各上级政府均积极开展政策学习并达到了同样的标准,那么上级政府的总知识集等于各上级政府的知识集,即

| $ M={F}\left({z}_{p}+{z}_{c}\right)(\bar{k}+{k}_{p}{\beta }_{p})-c{\beta }_{p}{z}_{p}-c\left(1-{\beta }_{p}\right){z}_{c} $ | (5) |

求解该最优化问题的一阶条件如下:

| $ \frac{\partial M}{\partial {z}_{p}}=f\left({z}_{p}+{z}_{c}\right)(\bar{k}+{k}_{p}{\beta }_{p})-c{\beta }_{p}=0 $ | (6) |

| $ \frac{\partial M}{\partial {z}_{c}}=f\left({z}_{p}+{z}_{c}\right)(\bar{k}+{k}_{p}{\beta }_{p})-c(1-{\beta }_{p})=0 $ | (7) |

| $ \frac{\partial M}{\partial {\beta }_{p}}=\mathrm{F}\left({z}_{p}+{z}_{c}\right){k}_{p}-c{z}_{p}+c{z}_{c}=0 $ | (8) |

由此可得出以下四个命题:

命题1:当政府间沟通成本下降时,乡级政府的辖区规模可相应增大。

证明1:由上述模型,乡级政府的辖区规模为

命题2:当政府的知识水平上升即学习成本下降时,乡级政府的辖区规模可相应增大。

证明2:由上述模型可知,

命题3:政府推行政策的可预测性增强,乡级政府的辖区规模可相应增大。

证明3:由上述模型可知,

命题4:当公共品提供的规模经济更为重要时,即公共品提供面临的固定成本更大,乡级政府的最优辖区规模可相应增大。

证明4:

五、乡镇撤并原因的实证研究

(一)实证模型设定

本文的理论模型发现,乡镇撤并的幅度受到乡镇政府与村庄间的沟通成本、政府工作人员的知识水平、公共政策实施效果的可预测性以及公共品规模经济的重要程度等因素的影响。根据经典的地方政府最优辖区规模理论,居民对公共品的偏好异质性也是决定辖区规模的重要因素。基于此,本文采用如下横截面数据的回归模型进行实证检验:

| $ \begin{aligned} {ext}_{i}= & {\beta }_{0}+{\beta }_{1}{slope}_{i0}+{\beta }_{2}{tele}_{i0}+{\beta }_{3}{indusp}_{i0}+{\beta }_{4}{vol}_{i0}+{\beta }_{5}\mathrm{l}\mathrm{n}{pop}_{i0}\\ & +{\beta }_{6}{minor}_{i0}+{\beta }_{7}{X}_{i0}+{u}_{i} \end{aligned}$ | (9) |

其中,被解释变量

基于理论模型的分析,沟通成本较低时,辖区规模可相应扩大,乡镇撤并力度也较大,因此本文预期

(二)数据来源

本文使用的数据主要包括1997—2014年县域层面的各类经济、社会与地理数据。

| 变量符号 | 变量名 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| ext | 1997−2014年乡镇撤并幅度 | 1 801 | 0.289 | 0.338 | −1.946 | 3.258 |

| slope | 县平均坡度 | 1 801 | 2.619 | 2.450 | 0.013 | 15.387 |

| tele | 期初人均电话用户数(2000年) | 1 801 | 0.078 | 0.061 | 0.007 | 1.459 |

| indusp | 期初第二产业占比(1997年) | 1 801 | 0.333 | 0.149 | 0.002 | 0.907 |

| vol | 县GDP波动率 | 1 801 | 0.093 | 0.056 | 0.016 | 0.813 |

| lnpop | 期初县内乡镇平均所辖人口的对数(1997年) | 1 801 | 0.707 | 0.675 | −1.872 | 4.127 |

| minor | 期初少数民族人口占比(2000年) | 1 789 | 0.181 | 0.300 | 0.000 | 0.993 |

| lngdppc | 期初人均GDP的对数(1997年) | 1 801 | 7.599 | 0.629 | 5.589 | 11.048 |

(三)基准实证结果

表2报告了实证回归结果,列(1)加入了本文的五个核心解释变量,从回归结果可知:第一,县平均坡度的回归系数显著为负,人均电话用户数的系数显著为正,这表明乡镇政府与村庄之间的沟通成本越低,乡镇政府的管理区域越大,样本期间推行乡镇撤并的力度越大,验证了本文的命题1。第二,初始第二产业占比的系数显著为正,这表明基层工作人员拥有的经济发展知识越多,基层政府人员在推行政策时,独立进行决策的能力越强,需要与上级进行沟通的次数也越少,此时乡镇政府的管辖范围可以扩大,这支持了命题2的结论。第三,县GDP波动率的回归系数显著为负,GDP波动率越低,代表当地公共政策实施效果的可预测性越强,村庄在执行政策时面临的不确定性较低,因而乡镇政府可以相应扩大辖区规模,乡镇撤并力度较大,证实了命题3。第四,县内乡镇平均所辖人口规模的回归系数显著为负,说明原本所辖人口数较少时,扩大乡镇政府辖区规模能够有效利用规模经济带来的好处,乡镇撤并力度较大,这支持了命题4的结论。

| (1) | (2) | (3) | |

| 乡镇撤并幅度 | |||

| slope | − |

− |

− |

| ( |

( |

( |

|

| tele | |||

| ( |

( |

( |

|

| indusp |

|||

| ( |

( |

( |

|

| vol | − |

− |

− |

| ( |

( |

( |

|

| lnpop | − |

− |

− |

| ( |

( |

( |

|

| minor | − |

− |

|

| ( |

( |

||

| lngdppc | |||

| ( |

|||

| 观测值 | 1 801 | 1 789 | 1 789 |

| R2 | |||

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著;括号中报告的是稳健标准误,下表同。 | |||

表2的列(2)加入了少数民族人口占比作为解释变量,该变量的回归系数显著为负,说明少数民族人口占比高的县域,推行乡镇撤并的力度较小,这验证了经典的最优辖区规模理论,即居民偏好的异质性越高,地方政府的辖区应该越小。在此基础上,列(3)加入期初人均GDP作为控制变量,结果依然保持稳健。

(四)排除替代性解释

1. 经济发展潜力。本文在基准回归中使用县平均坡度和期初人均电话用户数、期初第二产业占比来代表乡镇政府与村庄之间的沟通成本以及政府工作人员的知识水平,尽管使用地理数据和期初数据能够避免内生性问题,但这些变量可能还反映了当地的经济发展潜力。如果当地经济发展潜力会对未来的乡镇撤并决策产生影响,那本文提出的命题将受到影响。因此,本文在回归中加入2014年人均GDP水平来控制经济发展潜力的影响,理由是如果当地经济发展潜力较大,后期经济发展水平会相应较高。表3中列(1)报告了相应的结果,各变量的系数与基准结果相差不大。列(2)加入了2014年第二产业占比,以进一步排除经济发展潜力的影响,结果依然保持稳健。虽然使用2014年的变量能够较好地表明经济发展潜力,但也可能存在反向因果的问题,因此本文还将控制变量替换为2004年的人均GDP水平和第二产业占比,这两个变量既能在一定程度上反映当地的经济发展潜力,又因为决定时间较早,不存在反向因果问题,如列(3)所示,结果保持稳健。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 经济发展潜力 | 人力资本水平 | ||||

| 乡镇撤并幅度 | |||||

| slope | − |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| tele | |||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| indusp | |||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| vol | − |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| lnpop | − |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| minor | − |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| lngdppc | − |

− |

− |

||

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| lngdppc2014 | |||||

| ( |

( |

||||

| indusp2014 | − |

||||

| ( |

|||||

| lngdppc2004 | |||||

| ( |

|||||

| indusp2004 | |||||

| ( |

|||||

| avgedu | − |

||||

| ( |

|||||

| illiterate | |||||

| ( |

|||||

| 观测值 | 1 789 | 1 789 | 1 784 | 1 785 | 1 785 |

| R2 | |||||

2. 人力资本水平。本文使用期初的县内乡镇平均所辖人口代表当地公共品规模经济的可利用空间,但该变量本身也是当地人力资本水平的体现。如果人力资本水平与未来乡镇撤并的决策相关,那该变量的回归系数无法准确衡量公共品规模经济可利用空间对乡镇撤并的影响。为排除该替代性解释,本文整理了第五次全国人口普查分县数据中的平均受教育年限和文盲率数据,作为各县人力资本水平的衡量指标,将其作为控制变量加入回归中,如表3列(4)、列(5)所示,各主要变量的系数变化不大,结果依然保持稳健。

(五)稳健性检验

1. 排除反向因果。基准回归中,县GDP波动率基于1997—2014年的GDP数据测算得到,为防止内生性问题的干扰,其他变量均基于地理数据或由期初数据计算而得。由于样本后期的GDP水平既是乡镇撤并决策的影响因素,也是其结果,反向因果问题可能使估计结果产生偏误。为此,本文将县GDP波动率的计算期间缩短10年,即1997—2004年,该期间内的GDP水平决定时间较早,不存在反向因果关系。根据回归结果,县GDP波动率的系数依然显著为负,其他主要变量的系数也保持稳健。

2. 考虑文化差异性。为了控制县内部文化差异的影响,本文从国泰安(CSMAR)数据库获取了各县的方言数量,将其作为文化差异性的衡量指标。根据回归结果,在考虑县内文化差异性的影响后,本文主要变量的系数依然保持稳健。

3. 考虑人口流动。为控制人口流动性对乡镇撤并的影响,本文基于第五次全国人口普查分县数据,参考王丽艳和马光荣(2017)的测算方法,分别计算出县内人口流动率、人口净流出率和人口流出率,并将其作为控制变量加入回归中。根据回归结果,在控制人口流动的影响后,主要解释变量的系数与基准回归相似,结果保持稳健。

综上所述,本文的实证结果与理论预期保持一致。上述结果表明,当乡镇与村庄间沟通成本越低、政府工作人员的知识水平越高、公共政策实施效果的可预测性越强、公共品的规模经济效应越需要发挥时,乡镇政府的辖区规模会相应扩大,这些地区在1997—2014年间实施乡镇撤并力度较大。

六、乡镇撤并对经济发展影响的实证研究

(一)实证模型设定

乡镇撤并改革是否促进了改革地区的经济发展呢?本文基于1997—2014年县级面板数据,使用双向固定效应模型考察各县乡镇撤并对县域经济发展的影响。回归模型设定如下:

| $ \mathrm{l}\mathrm{n}gdppc_{it}=\beta_0+\beta_1\mathrm{l}\mathrm{n}num_{it}+\mathrm{\gamma}X_i\times\lambda_t+\alpha_i+\lambda_t+\varepsilon_{it} $ | (10) |

其中,被解释变量

(二)基准实证结果

表4列(1)、列(2)报告了基准回归结果,列(1)控制了县固定效应和年份固定效应,列(2)进一步加入了各县初始特征和年份虚拟变量的交互项,结果表明各县乡镇数量的减少对人均GDP有显著的正向影响。以列(2)的系数为例,在其他条件保持不变时,县所辖乡镇数量减少10%,当地实际人均GDP提高1.7%。样本期间我国县域所辖乡镇数量平均减少了29%,意味着这一时期的撤乡并镇改革平均使县域人均GDP提高约5%。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 基准结果 | 稳健性检验 | ||||

| 非线性关系 | 添加控制变量 | ||||

| 人均GDP对数 | |||||

| lnnum | − |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| lnnum2 | |||||

| ( |

|||||

| netflow | − |

||||

| ( |

|||||

| 县固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 县初始特征×年虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 观测值 | 32 040 | 32 040 | 32 040 | 31 857 | 31 876 |

| R2 | |||||

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内标准误聚类到县域层面,下表同。 | |||||

(三)稳健性检验

1. 非线性关系。本文在回归中加入关键解释变量乡镇数量对数的二次项。根据回归结果,乡镇数量一次项系数在1%的显著性水平下显著为负,二次项的系数为正,但不显著。这说明在本文的样本研究期间内,乡镇数量和经济发展水平负相关,不存在显著的非线性关系。

2. 添加控制变量。为控制人口特征对当地经济发展的影响,本文在回归中加入县少数民族人口占比与年份虚拟变量的交互项。根据回归结果,本文结论是稳健的。此外,本文基于全国第五次和第六次人口普查分县数据计算出各县人口净流出率,并在回归中进行控制。根据回归结果,关键解释变量的系数保持稳健。

3. 替换被解释变量。本文使用夜间灯光亮度数据作为衡量县域经济发展水平的一个替代性指标。

(四)工具变量法

借鉴Nakamura和Steinsson(2014)等的思路,本文构造了Bartik工具变量来解决内生性问题。具体而言,我们使用各县的平均坡度与省内当年乡镇总数量的交互项作为县乡镇数量的工具变量。使用工具变量的一阶段回归模型如下:

| $ \mathrm{l}\mathrm{n}num_{it}=\beta_0+\theta\mathrm{l}\mathrm{n}num_{ipt}\times slope_{i0}+\mathrm{\gamma}X_i\times\lambda_t+\alpha_i+\lambda_t+\varepsilon_{it} $ | (11) |

其中,

根据回归结果,工具变量对乡镇数量的影响在1%的显著性水平下显著为正,KP-F统计量超过600,远大于10,说明不存在弱工具变量问题。乡镇数量对人均GDP影响的系数显著为负,说明在其他条件保持不变时,县所辖乡镇数量减少10%,当地实际人均GDP提高1.0%。另外,将被解释变量替换为灯光亮度,系数仍显著为负,说明工具变量法的估计结果是稳健的。

(五)乡镇撤并对就业的影响

本文使用各县年末单位从业人员占总人口的比重衡量就业水平,将其作为被解释变量,基于式(10)进行实证检验。根据回归结果,关键解释变量的系数均显著为负,说明乡镇撤并改善了当地的就业状况。

(六)乡镇撤并对政府支出规模的影响

本文使用县域一般公共预算支出与GDP之比衡量政府支出规模,并将其作为被解释变量进行实证分析。根据回归结果,关键解释变量的系数显著为正,说明乡镇数量的减少确实有利于降低财政支出规模。

(七)乡镇撤并对公共品供给的影响

本文使用人均福利院床位数来衡量公共品供给水平,将其作为被解释变量进行分析。根据回归结果,关键解释变量的系数显著为负,说明乡镇撤并显著提高了县域的人均福利院床位数。这表明我国的乡镇撤并改革不仅节省了当地政府的财政开支,还提高了地方公共服务水平。

七、结论与政策启示

本文结合组织经济学理论,从政府组织运行成本的角度出发,构建了地方政府辖区规模最优化的理论模型,并利用我国各地区推行的乡镇撤并改革,对理论假说进行了实证检验。结果表明,随着上下级政府间沟通成本的下降、政府工作人员知识水平的提升、公共政策推行效果可预测性的增强、规模经济重要性的提升以及居民偏好异质性的降低,乡镇撤并改革推行的幅度会提升。这也意味着乡镇撤并改革的原因来自于两个方面:第一,改革之前我国乡镇辖区规模普遍过小,不利于规模经济效应的发挥,财政成本较高;第二,随着基层政府工作人员知识文化水平提升,政务公开、村务公开等制度不断完善,实现了政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动,基础设施的完善、通信技术的飞速发展和电子政务的推行更是进一步降低了沟通成本。

本文的研究结论能够为政府行政区划的调整和改革提供参考。一方面,在行政区划改革的过程中,应该遵循因地制宜的原则,依据自然环境、发展空间、经济水平、聚集效应等因素,充分权衡辖区过大带来的管理困难和辖区过小导致的规模经济损失,有序地开展行政区划改革的实践探索,激发改革对经济社会发展的内在活力,使行政区划改革能够更好地服务于地方经济发展。另一方面,应形成国土空间划分合理、层次幅度科学匹配的行政区划制度,这是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。信息技术的高速发展和外部环境的快速变化会对政府组织架构和行政区划产生深远的影响。我国的行政区划需适时开展适应性调整与改革创新,继续致力于建立简约、精干、高效的政府组织体系,通过部分行政区划建制的撤并,发挥行政区划设置在精简行政机构、降低行政成本、提高行政管理效能等方面的积极作用,推进基层治理体系和治理能力现代化。

| [1] | 王丽艳, 马光荣. 帆随风动、人随财走? ——财政转移支付对人口流动的影响[J]. 金融研究, 2017(10): 18–34. |

| [2] | 张新光. 中国乡镇行政管理体制的历史沿革及其启示[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2007(1): 34–39. DOI:10.3969/j.issn.1001-4608-B.2007.01.006 |

| [3] | Alesina A, Baqir R, Hoxby C. Political jurisdictions in heterogeneous communities[J]. Journal of Political Economy, 2004, 112(2): 348–396. DOI:10.1086/381474 |

| [4] | Alesina A, Spolaore E. On the number and size of nations[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(4): 1027–1056. DOI:10.1162/003355300555411 |

| [5] | Blair J P, Staley S R, Zhang Z C. The central city elasticity hypothesis: A critical appraisal of rusk’s theory of urban development[J]. Journal of the American Planning Association, 1996, 62(3): 345–353. DOI:10.1080/01944369608975699 |

| [6] | Bolton P, Roland G. The breakup of nations: A political economy analysis[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(4): 1057–1090. DOI:10.1162/003355300555420 |

| [7] | Boyne G A. Local government structure and performance: Lessons from America?[J]. Public Administration, 1992, 70(3): 333–357. DOI:10.1111/j.1467-9299.1992.tb00942.x |

| [8] | Denters B. Size and local democracy[M]. Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing,2014. |

| [9] | Dollery B, Byrnes J, Crase L. Australian local government amalgamation: A conceptual analysis population size and scale economies in municipal service provision[J]. Australasian Journal of Regional Studies, 2008, 14(2): 167–175. |

| [10] | Duflo E. Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 795–813. DOI:10.1257/aer.91.4.795 |

| [11] | Feiock R C, Carr J B. A reassessment of city/county consolidation: Economic development impacts[J]. State and Local Government Review, 1997, 29(3): 166–171. DOI:10.1177/0160323X9702900304 |

| [12] | Garicano L. Hierarchies and the organization of knowledge in production[J]. Journal of Political Economy, 2000, 108(5): 874–904. DOI:10.1086/317671 |

| [13] | Grossman G, Lewis J I. Administrative unit proliferation[J]. American Political Science Review, 2014, 108(1): 196–217. DOI:10.1017/S0003055413000567 |

| [14] | Hayek F A. The use of knowledge in society[J]. The American Economic Review, 1945, 35(4): 519–530. |

| [15] | Henderson J V, Storeygard A, Weil D N. Measuring economic growth from outer space[J]. American Economic Review, 2012, 102(2): 994–1028. DOI:10.1257/aer.102.2.994 |

| [16] | Hinnerich B T. Do merging local governments free ride on their counterparts when facing boundary reform?[J]. Journal of Public Economics, 2009, 93(5-6): 721–728. DOI:10.1016/j.jpubeco.2009.01.003 |

| [17] | Jimenez B S, Hendrick R. Is government consolidation the answer?[J]. State and Local Government Review, 2010, 42(3): 258–270. DOI:10.1177/0160323X10386805 |

| [18] | Keating M. Size,efficiency and democracy:Consolidation,fragmentation,and public choice[A]. Judge D,Stoker G,Wolman H. Theories of urban politics[M]. Thousand Oaks,CA:Sage,1995. |

| [19] | Lowery D. A transactions costs model of metropolitan governance: Allocation versus redistribution in urban America[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2000, 10(1): 49–78. DOI:10.1093/oxfordjournals.jpart.a024266 |

| [20] | Miceli T J. The decision to regionalize in the provision of education: An application of the tiebout model[J]. Journal of Urban Economics, 1993, 33(3): 344–360. DOI:10.1006/juec.1993.1020 |

| [21] | Nakamura E, Steinsson J. Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from US regions[J]. American Economic Review, 2014, 104(3): 753–792. DOI:10.1257/aer.104.3.753 |

| [22] | Nelson A C, Foster K A. Metropolitan governance structure and income growth[J]. Journal of Urban Affairs, 1999, 21(3): 309–324. DOI:10.1111/0735-2166.00019 |