2024第50卷第8期

一、问题的提出

改革开放以来,中国经济规模飞速扩大。国家统计局数据显示,中国GDP总量从改革开放之初的

一般而言,绿色发展需要同时考虑环境、社会和经济目标在推动绿色发展中的重大作用(Crespi等,2016)。中国社会科学院工业经济研究所课题组认为,绿色转型不仅要体现生产效率提升,还应体现环境影响、资源利用率、污染排放、可持续发展等指标的改善(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2011)。然而,现有研究大多基于数据包络分析法(DEA)从效率视角讨论绿色发展问题(陈诗一,2009;Oh和Heshmati,2010)。也有部分研究在DEA基础上进行改进,将基于松弛变量测度的方向性距离函数与Luenberger生产率指数结合,据此来分析绿色全要素生产率变化(Tone等,2020)。

DEA方法的优势在于将资源消耗和环境污染等非期望产出纳入全要素生产率核算框架,得到的绿色全要素生产率指标能够评估经济和环境之间的协调度。然而,基于DEA或者随机前沿分析方法构建的测度方法面临一定局限性,无法把握中国绿色发展中微观行为的底层逻辑。绿色全要素生产率的测度仅关注绿色发展过程中的绿色效率方面,而忽略了绿色结构转型、产品转变以及多样化等产业发展中的行为结构特征。此外,现有方法基于运筹学概念产生,由此得到的指标缺乏清晰、直接的经济学内涵,无法根据其内涵进行深入解剖,也无法根据现实特征进行分解进而导致政策分析缺乏针对性。除绿色全要素生产率外,目前还有学者采用环境专利、绿色技术创新、绿色增长、绿色投资、绿色金融等指标衡量一国或地区的绿色发展水平(Yii和Geetha,2017;Demir等,2020;Paramati等,2021;Hao等,2021)。但上述代理指标仅从单一维度进行衡量,无法体现地区绿色发展的实质水平(Can等,2021)。

那么该如何构建符合绿色发展内涵的指标来衡量中国及各地区绿色发展水平呢?归根结底,绿色发展的关键在于开发具有环境效益的绿色产品,这是绿色发展最微观行为的体现。生产分割使得产品在纵向上分解出不同层次,对应着不同的技术复杂度水平。技术复杂度体现了产品的技术含量和市场竞争力(Hausmann等,2014),可以衡量产品间差异化程度。在这些文献基础上,本文从出口视角出发构建绿色发展指数,基于微观产品层面衡量和解析中国绿色发展水平。绿色发展指数综合考虑产品技术含量和绿色属性,能反映地区生产和出口绿色先进产品的能力。本文研究发现,出口视角下中国绿色发展呈现稳定上升趋势,绿色产品在持续产品和新增产品两个维度的双重渗透构成了中国绿色发展的基本路径;进一步研究发现,中国绿色发展道路存在显著的路径依赖特征,绿色技术和环境规制是影响我国绿色路径依赖的关键因素。

本文的边际贡献如下:在整理绿色产品清单的基础上将绿色发展定位到产品层面,基于出口视角综合考虑产品技术含量和绿色属性,在此基础上构建符合绿色发展内涵的指标——绿色发展指数,为从微观层面考察绿色发展水平和展开实证分析提供了一个基础案例;从出口产品层面揭示了我国发展背后的绿色渗透现象和绿色路径依赖特征,描述性地分析了绿色发展的主要驱动力,为进一步规划绿色发展道路提供了经验参考和路径启发。

二、绿色发展的识别、测度与科学性检视

(一)绿色发展的微观基础:绿色产品。经济合作与发展组织(OECD)指出,绿色发展意味着促进经济增长的同时确保人发展所需要的资源环境(Organisation for Economic Co-operation and Development,2011);世界银行将绿色发展定义为“高效利用自然资源的发展,最大限度地减少环境污染的清洁发展,可以实现通过环境管理有效预防自然灾害的弹性发展”(The World Bank,2007)。实现经济效益和环境效益双赢的绿色发展,其核心在于开发和传播具有环境收益的产品和技术(Mealy和Teytelboym,2022)。绿色产品能够通过降低能源消耗而减少生产带来的环境损害(Paramati等,2021);国际能源署(IEA)也发现,使用绿色产品能够将二氧化碳的排放量降低60%(Birol,2013)。现实中关于绿色产品的定义也并非唯一:OECD 将环境产业定义为“环境产品和服务行业是指能够衡量、防止、限制、最大程度减少或弥补对水、空气、土壤等生态系统环境损害的产品生产和服务活动,包括利用更清洁的技术、产品和服务以降低环境风险、减少污染和资源消耗”(Andrew,1999);世界银行则将绿色产品定义为“与其他产品相比,生产或使用过程中造成较小环境损害的产品”(The World Bank,2007)。用途多样化是导致绿色产品分类模糊的主要原因,同时产品的性能可能会随着技术进步发生变化,因而绿色产品的定义和范围也会进行相应修正(Sauvage,2014)。

尽管存在困难,多个国际组织仍尝试制定了绿色产品清单。OECD整合的绿色产品清单共包含121种环境类产品(Andrew,1999)。WTO和APEC则基于贸易视角制定了绿色产品清单:WTO依据成员国提交的产品生产过程界定该产品是否为绿色产品(WTO,2001);APEC则将成员国同意在2015年关税税率降至5%甚至更低的环保产品定义为绿色产品(Vossenaar,2013)。需要说明的是,由于在绿色定义、分类依据和制定目的等方面存在不同认识,上述绿色产品清单并不完全一致。鉴于国际上尚未形成统一、量化的产品绿色属性界定清单,本文将OECD、WTO和APEC现有的绿色产品清单合并形成一份包含248种产品的绿色产品清单。

(二)绿色发展的测度:产品竞争力与绿色复杂度。产品绿色化能够使经济增长摆脱对资源利用和环境破坏的过度依赖,是绿色经济发展的重要基础。出口贸易是一国与国际市场联系的重要纽带,具备比较优势的产品是出口增长的重要来源,能体现地区生产能力。将绿色产品与出口贸易结合既可以体现绿色发展,又能体现产品优势,综合反映绿色产品在全球的竞争力,揭示地区的绿色生产能力和绿色发展水平。从现有文献看,出口产品技术复杂度可以体现产品出口竞争力,而在产品技术复杂度的框架内嵌入绿色产品属性则可以测度出口视角下的绿色发展水平(Hausmann等,2007)。首先,根据Bender和Li(2002)等的算法测度地区c产品p的显示性比较优势(RCA),具体公式如下:

| $ {RCA}_{cp}=\frac{{x}_{cp}/\sum _{p}{x}_{cp}}{\sum _{c}{x}_{cp}/\sum _{c}{\sum }_{p}{x}_{cp}} $ | (1) |

其中,p表示海关HS 6分位码产品,

| $ {M}_{cp}=\left\{\begin{array}{c}0\text{,}{RCA}_{cp} < 1\\ 1\text{,}{RCA}_{cp}\ge 1\end{array}\right. $ | (2) |

基于比较优势二值变量

其次,根据产品技术复杂度测度地区绿色发展水平即绿色发展指数,计算公式为:

| $ {{G}{C}{I}}_{{c}}=\sum _{{p}}{{M}}_{{c}{p}}{{G}{P}}_{{p}}\times \stackrel{~}{{{P}{C}{I}}_{{p}}} $ | (3) |

其中,

(三)绿色发展指数科学性:基于一些基本事实的检验

1. 绿色发展指数与地区技术复杂度。从计算以及推演过程看,绿色发展指数基于国际贸易研究中的技术复杂度理论,因此绿色发展指数与地区技术复杂度应呈正向相关关系。随之而来的问题是:绿色发展指数与地区技术复杂度是否等同?二者间是否存在关联性?描绘绿色发展指数和地区技术复杂度的关系图发现,

| 地区技术复杂度 | 经济发展水平 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| GCIc | ||||

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 固定效应 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| Observations | 526 | 526 | 526 | 526 |

| R-squared | ||||

| 注:* 、** 和 *** 分别表示在 10%、5%和 1%水平上显著,括号内为 t值。限于篇幅,控制变量和常数项的估计结果未予列出,感兴趣的读者可以向作者索取。下表统同。 | ||||

2. 绿色发展指数与相关变量的相关性:污染排放与创新。绿色发展指数既体现了出口视角下的产品竞争力也体现了产品绿色水平,因此这个指标就应该与地区环境污染负相关,与创新能力正相关。为此,本文基于省份层面进行分析以验证这一问题,具体模型设置如下:

| $ {\ln}{{{s}{o}}_{2}{d}{e}{s}{i}{t}{y}}_{{c},{t}}{或}{\ln}{{i}{n}{n}{o}{v}{a}{t}{i}{o}{n}}_{{c},{t}}={{\beta }}_{0}+{{\beta }}_{1}{{G}{C}{I}}_{{c},{t}}+{{\beta }}_{{i}}{{C}{o}{n}{t}{r}{o}{l}}_{{c},{t}}+{{v}}_{t}+{{\mu }}_{{c}}+{{\varepsilon }}_{{c},{t}} $ | (4) |

式(4)考察了绿色发展指数捕获的产品层面绿色属性能否解释地区环境绩效方面的变化。其中,解释变量

| 二氧化硫排放强度 | 研发投入 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| GCIc | − |

− |

||

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 固定效应 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| Observations | 526 | 526 | 526 | 526 |

| R-squared | ||||

为了尽可能探究以上相关结论的稳健性,

三、中国绿色发展的特征化事实

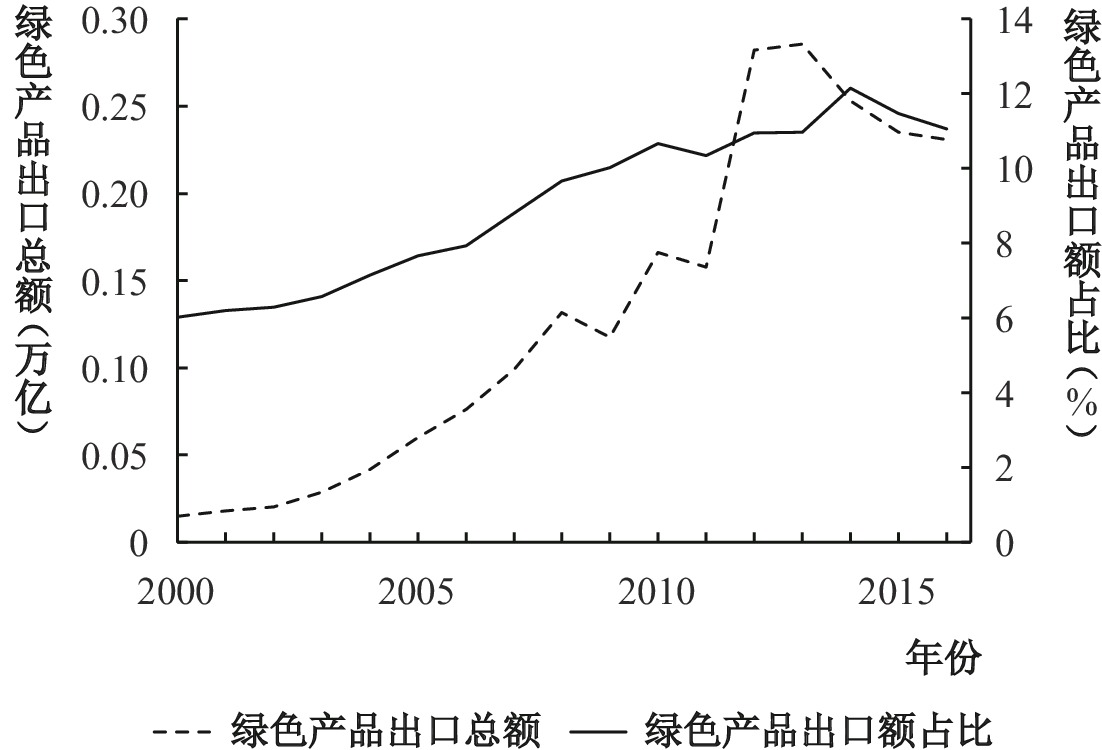

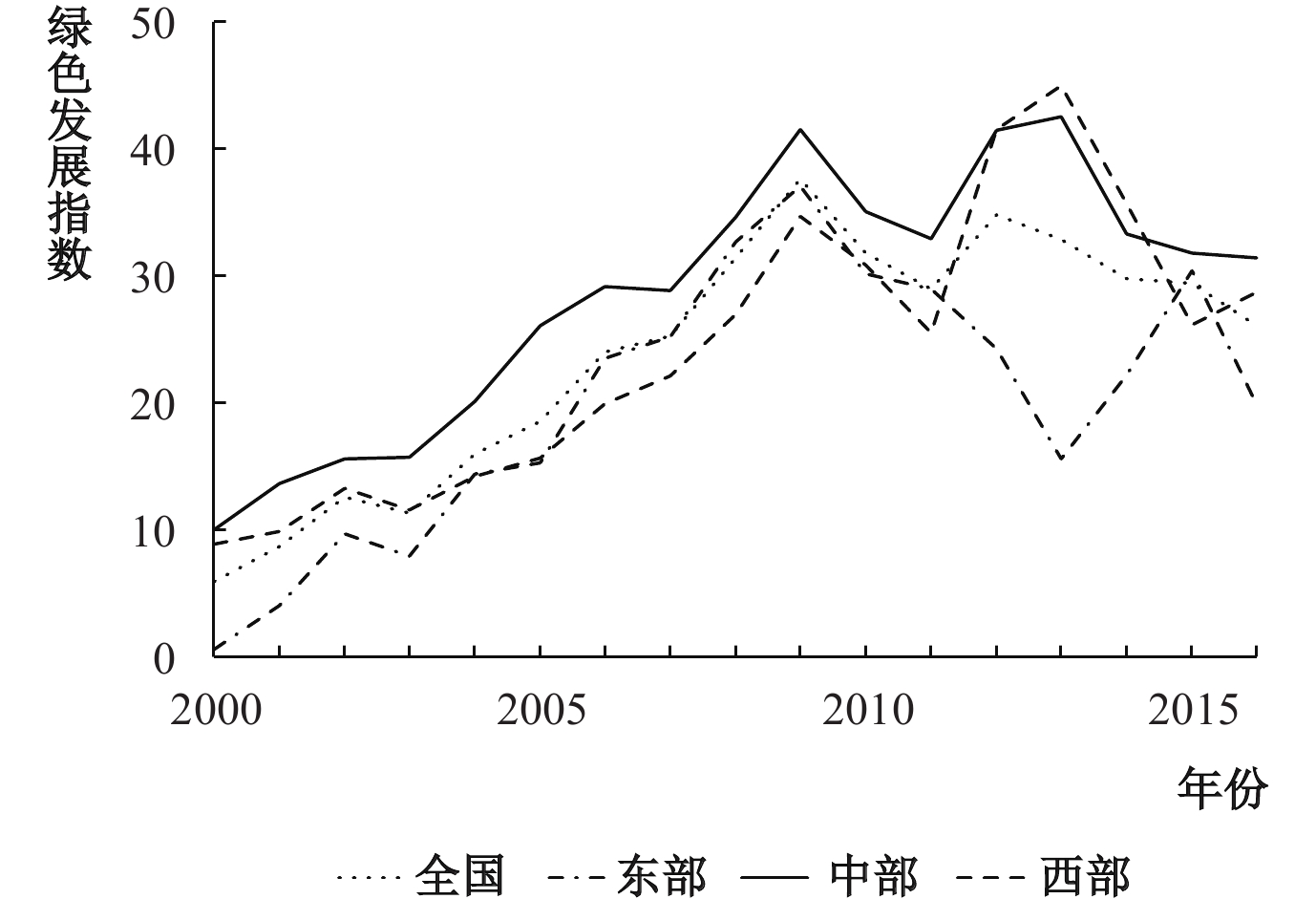

(一)绿色产品贸易与绿色发展指数。绿色产品是国际贸易体系的重要组成部分,是构造绿色发展指数的基础。在详细描述绿色发展指数前,先观察中国绿色产品的出口情况。图1显示了根据海关出口数据测算的中国绿色产品出口贸易额及其在总出口额中所占比重的变动情况。总体上,中国绿色产品出口额及其占比呈现上升趋势。这一趋势表明,21世纪以来尤其是加入WTO后,中国出口产品发展方向整体上越来越倾向“绿色”,绿色规模得到了一定程度提升。绿色产品出口额指标忽略了产品自身的绿色技术水平,即缺乏竞争力层面的内涵。因而我们基于出口数据测算绿色发展指数,探究中国整体绿色发展水平的变动情况。图2显示,2000—2016年间中国绿色发展指数显著提高,出口产品呈现出向“绿色倾向”转变的特征。具体来看,中国绿色发展指数从2000年的5.8885上升至2016年的26.0692,增幅高达342.7138%。这表明中国出台的一系列环境政策取得了显著成效,有在不断地坚持摸索经济与环境双赢的绿色发展路径。

|

| 图 1 绿色产品贸易变动趋势 |

|

| 图 2 绿色发展指数变动趋势 |

(二)区域绿色发展指数变动趋势。中国各地区存在较为明显的发展阶段以及资源禀赋差异,因而纵向维度演变趋势可能也存在不同。图2绘制了中国东部、中部和西部绿色发展水平的变动趋势。观察发现,各地区的绿色发展水平增速均较明显,2000—2016年间东部地区绿色发展指数从0.5870上升至19.8457,增幅为

(三)省级层面绿色发展指数变动趋势。为揭示地区绿色发展水平的变动趋势,本文绘制了中国省级层面绿色发展指数的时间演变情况,

四、绿色产品渗透:高技术复杂度与渗透率的不断提升

中国绿色发展指数上升的背后是绿色产品在不同维度的变动,既可能来自持续的绿色产品技术复杂度的提升,也可能来自高技术复杂度绿色产品逐渐进入或低技术复杂度非绿色产品逐渐退出。本部分将基于出口视角重点分析绿色发展的底层逻辑及其背后的绿色产品渗透问题。

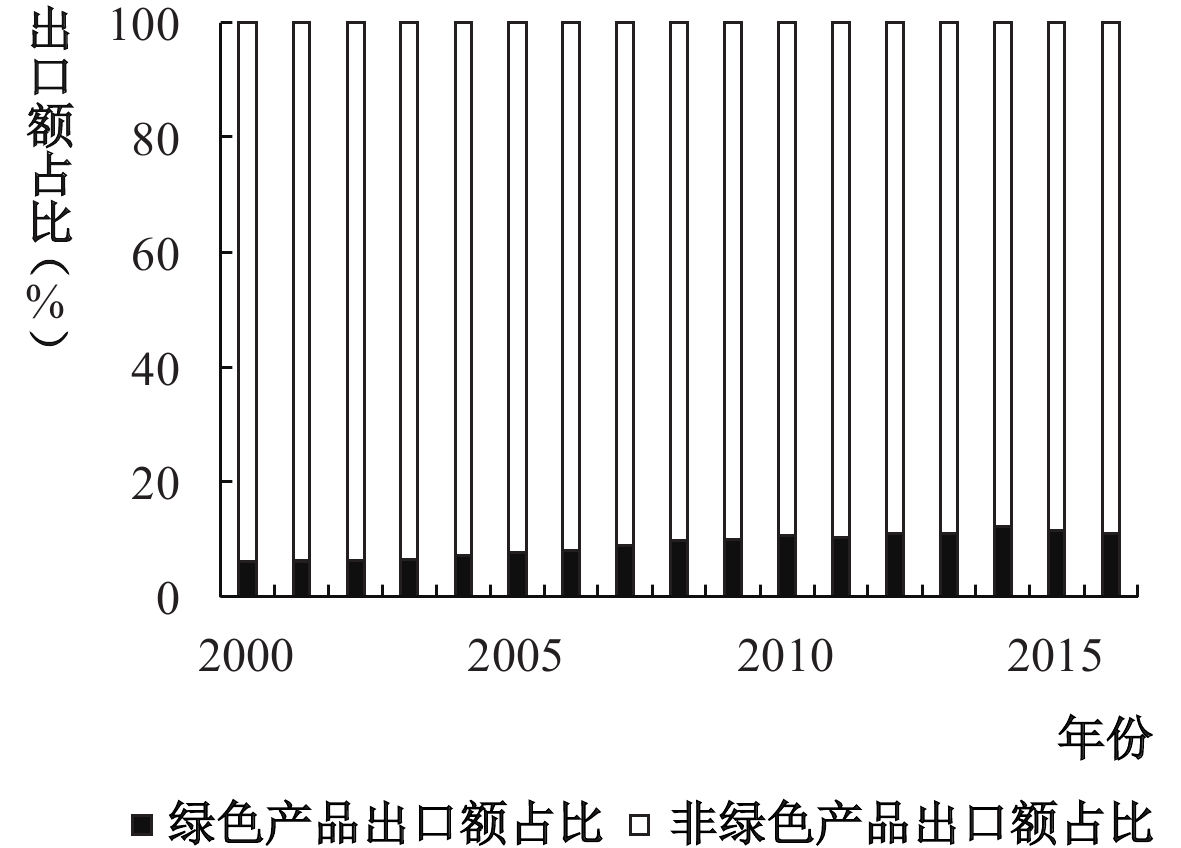

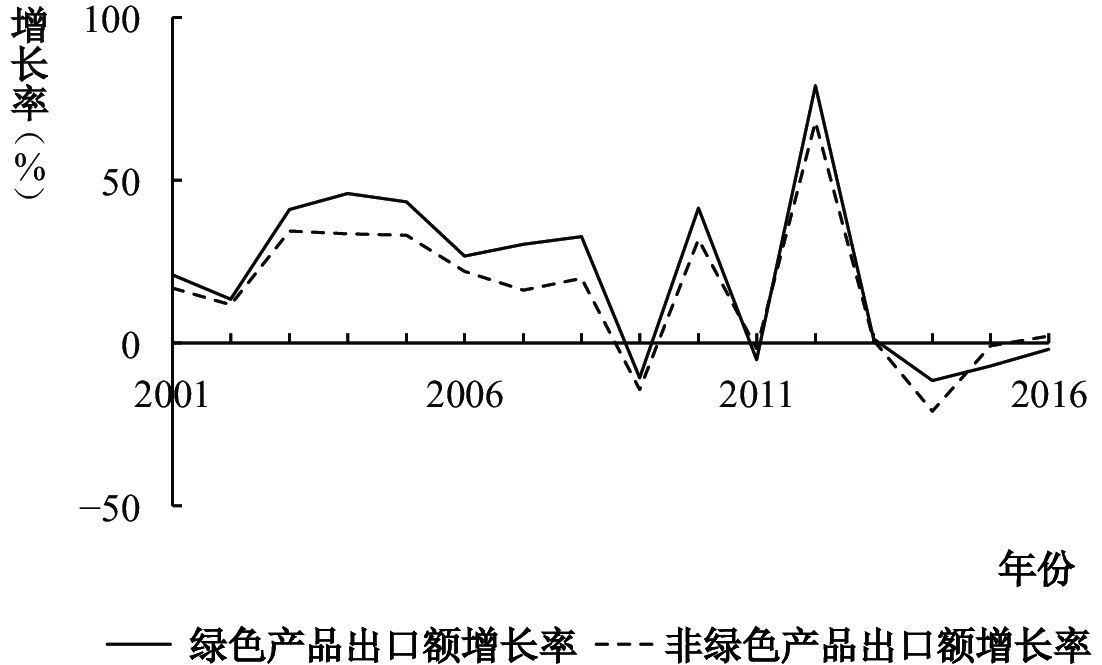

(一)绿色渗透率的提升。环境规制压力下,生产者更可能调整生产行为,增加绿色产品种类和扩大绿色产品规模,推动绿色产品不断渗透的同时减少源头污染物排放(Jaffe和Palmer,1997;Popp,2006)。根据海关出口数据测算2000—2016年间中国绿色产品和非绿色产品的出口额占比情况。图3显示,绿色产品出口额在总出口额中的比重不断上升,而非绿色产品的出口额比重则逐渐下降。这表明绿色产品出口额的增长速度高于非绿色产品。而绿色产品出口额的快速增长来自于两个方面:原有绿色产品出口规模的扩张和新绿色产品进入国际市场。图4绘制了中国绿色产品和非绿色产品贸易额增长率的变动趋势,除2014年外,绿色产品贸易额增长率普遍高于非绿色产品。这表明绿色产品和非绿色产品的贸易额都不断增加,但绿色产品贸易额的增长速度明显高于非绿色产品,中国出口存在明显的绿色渗透。

|

| 图 3 产品贸易比重变动结构图 |

|

| 图 4 产品贸易额增长率变动趋势图 |

要深入揭示出口视角下我国绿色产品的渗透过程和渗透方式,就要对不同转换行为和绿色属性下的出口产品贸易情况作进一步分析。首先,按照各省份t年和t−1年的产品出口状态识别不同产品的转换类别;其次,在区分转换类型的基础上考虑产品绿色属性,将出口持续产品、出口新增产品和出口退出产品进一步按照绿色产品和非绿色产品进行分解;最后,依据上述分解探究绿色产品和非绿色产品在不同出口转换类别下的出口额和占比变动情况,细致展现中国绿色产品的渗透过程。表3和表4基于产品转换类别和绿色属性统计了中国出口产品的出口额及其在不同类别出口总额中的占比分布。表3中,持续性绿色产品和新增绿色产品出口额平均每年增加0.0133和0.0005,绿色产品在出口市场上的规模逐步扩大。值得注意的是,退出产品中的非绿色产品贸易额普遍高于绿色产品,即我国为降低污染和改善环境,更可能淘汰非绿色产品。表4显示,2000—2016年间持续绿色产品出口额在持续产品出口总额中的占比呈现稳定上升趋势,由7.4549%上升至11.3014%。可见,持续绿色产品出口额的增长速度高于非绿色产品,导致持续绿色产品的占比逐渐上升,实现了绿色产品的渗透。与此同时,新增绿色产品的占比变动幅度较大,这可能是因为新增绿色产品必须满足更为严格的环保和技术要求,导致新增绿色产品的进入和渗透较为困难。此外,退出产品中,非绿色产品占比高达94.8783%,远高于绿色产品的5.1217%。这说明虽然绿色产品存在相对较高的国际市场进入门槛,但一旦实现渗透,其后续退出市场的可能性也较低,即存在渗透过程缓慢,持续时间较长的特点。值得注意的是,持续绿色产品出口额明显高于新增绿色产品,相比渗透难度大的新增绿色产品而言,持续绿色产品出口规模的扩大是实现中国绿色渗透的主要途径。

| 年份 | 持续生产产品 | 新增产品 | 退出产品 | |||

| 绿色产品 | 非绿色产品 | 绿色产品 | 非绿色产品 | 绿色产品 | 非绿色产品 | |

| 2000−2001 | ||||||

| 2001−2002 | ||||||

| 2002−2003 | ||||||

| 2003−2004 | ||||||

| 2004−2005 | ||||||

| 2005−2006 | ||||||

| 2006−2007 | ||||||

| 2007−2008 | ||||||

| 2008−2009 | − |

− |

||||

| 2009−2010 | ||||||

| 2010−2011 | − |

|||||

| 2011−2012 | ||||||

| 2012−2013 | ||||||

| 2013−2014 | − |

− |

||||

| 2014−2015 | − |

− |

||||

| 2015−2016 | − |

|||||

| 平均 | ||||||

| 年份 | 持续生产产品 | 新增产品 | 退出产品 | |||

| 绿色产品 | 非绿色产品 | 绿色产品 | 非绿色产品 | 绿色产品 | 非绿色产品 | |

| 2000−2001 | ||||||

| 2001−2002 | ||||||

| 2002−2003 | ||||||

| 2003−2004 | ||||||

| 2004−2005 | ||||||

| 2005−2006 | ||||||

| 2006−2007 | ||||||

| 2007−2008 | ||||||

| 2008−2009 | ||||||

| 2009−2010 | ||||||

| 2010−2011 | ||||||

| 2011−2012 | ||||||

| 2012−2013 | ||||||

| 2013−2014 | ||||||

| 2014−2015 | ||||||

| 2015−2016 | ||||||

| 平均 | ||||||

以上分析表明,我国绿色产品出口额及占比不断增加,呈现绿色渗透特征。绿色产品渗透主要通过两个路径实现:持续性绿色产品出口规模扩张和新绿色产品进入。其中,持续性绿色产品出口规模扩张是主要方式,新增绿色产品的渗透具有速度慢、持续时间长的特点。

(二)绿色产品渗透中技术复杂度的提高。绿色产品渗透过程中发生的技术复杂度变动决定了中国绿色发展水平的变化,本文接下来揭示绿色产品在渗透过程如何实现技术复杂度的提升,以最终实现绿色发展水平提高。表5报告了出口产品在转换行为和绿色属性分解下的技术复杂度分布,发现绿色产品的技术复杂度普遍高于非绿色产品。具体来看,新进入的绿色产品技术复杂度为6.2067,比非绿色产品平均高0.7897;而退出市场的非绿色产品技术复杂度仅为5.2628。可见,绿色产品渗透过程中新绿色产品的进入和非绿色产品的退出均能促进技术复杂度的提升,最终实现中国总体绿色发展指数的上升。此外,持续绿色产品的技术复杂度水平大大高于持续非绿色产品。结合表6,持续出口的绿色产品技术复杂度增长率为1.9548%,而非绿色产品的增长率仅为1.2779%,中国持续出口的绿色产品技术复杂度增长速度明显高于非绿色产品。可见,绿色渗透过程中持续绿色产品出口规模的扩大带来了技术复杂度的大幅度增长,这也是中国绿色发展指数提升的重要途径之一。

| 年份 | 绿色产品 | 非绿色产品 | 新增产品 | 退出产品 | ||||

| t−1年 | t年 | t−1年 | t年 | 绿色产品 | 非绿色产品 | 绿色产品 | 非绿色产品 | |

| 2000−2001 | ||||||||

| 2001−2002 | ||||||||

| 2002−2003 | ||||||||

| 2003−2004 | ||||||||

| 2004−2005 | ||||||||

| 2005−2006 | ||||||||

| 2006−2007 | ||||||||

| 2007−2008 | ||||||||

| 2008−2009 | ||||||||

| 2009−2010 | ||||||||

| 2010−2011 | ||||||||

| 2011−2012 | ||||||||

| 2012−2013 | ||||||||

| 2013−2014 | ||||||||

| 2014−2015 | ||||||||

| 2015−2016 | ||||||||

| 平均 | ||||||||

| 年份 | 绿色产品 | 非绿色产品 | 新增产品 | 退出产品 | ||||

| t−1年 | t年 | t−1年 | t年 | 绿色产品 | 非绿色产品 | 绿色产品 | 非绿色产品 | |

| 2000−2001 | − | − | − | − | − | − | − | − |

| 2001−2002 | − |

− |

||||||

| 2002−2003 | − |

|||||||

| 2003−2004 | − |

− |

− |

|||||

| 2004−2005 | − |

− |

− |

− |

||||

| 2005−2006 | − |

− |

− |

|||||

| 2006−2007 | − |

− |

− |

|||||

| 2007−2008 | − |

− |

− |

− |

||||

| 2008−2009 | − |

− |

||||||

| 2009−2010 | − |

− |

||||||

| 2010−2011 | − |

− |

− |

− |

− |

|||

| 2011−2012 | − |

− |

− |

− |

||||

| 2012−2013 | − |

− |

||||||

| 2013−2014 | − |

− |

− |

− |

− |

− |

||

| 2014−2015 | − |

− |

− |

− |

− |

|||

| 2015−2016 | − |

− |

− |

− |

||||

| 平均 | − |

|||||||

以上分析说明,相对低技术复杂度的非绿色产品而言,绿色产品具备更先进更高级的生产技术(Poncet和De Waldemar,2013)。绿色产品渗透主要通过两种途径促进我国出口视角下绿色发展指数的提升:一是高技术复杂度绿色产品的进入和低技术复杂度非绿色产品的退出;二是持续绿色产品技术复杂度的大幅度提高。

(三)绿色渗透动态特征。为进一步探讨我国绿色产品在渗透过程中的事实特征,我们分别从渗透产品、渗透目的地和渗透行业三个方面展开对比分析。

1. 绿色渗透仍以低技术复杂度绿色产品为主。为明晰何种产品在绿色渗透中发挥作用,本文依据产品技术复杂度中间值将绿色产品分为低技术复杂度和高技术复杂度两个类别,并比较不同技术复杂度水平下绿色产品在渗透过程中的差异。对比不同技术复杂度水平绿色产品的贸易额变动情况,发现在持续绿色产品渗透中,低技术复杂度产品的出口额远高于高技术复杂度产品,分别为0.0601和0.0784,即该渗透方式主要为低技术复杂度产品;在新增绿色产品渗透中,低技术复杂度产品的出口额也高于高技术复杂度产品,该渗透路径的主体也为低技术复杂度产品。可见,我国绿色发展背后的绿色渗透主要是通过低技术复杂度绿色产品实现的。近年来,尽管高技术复杂度绿色产品的出口额有所增加,但渗透程度依然远低于低技术复杂度绿色产品,高技术复杂度绿色产品的研发、生产和销售任重而道远。

2. 绿色渗透目的地主要为经济较发达地区。测算我国绿色产品在不同目的地的出口额,发现绿色产品出口前十分别为中国香港、美国、日本、韩国、德国、中国台湾、印度、越南、英国和荷兰,除印度和越南外,其余经济体经济均较发达。将出口目的地按照是否加入经济合作与发展组织(OECD)或者“一带一路”进行分类,并计算出口总额可以发现,绿色产品出口至OECD国家的金额远高于非OECD国家;绿色产品出口至非“一带一路”沿线国家的金额远高于“一带一路”沿线国家。可见,我国绿色渗透目的地主要为经济发展水平较高的国家和地区。这可能是由于经济发达时的环境意识更强、环保标准更高,对绿色产品的需求也更大。

3. 绿色渗透行业主要为我国的机械电子制造业。按照产品所属行业计算的绿色产品出口额,发现36个细分行业中绿色产品出口前五的行业分别为:电子及通信设备制造业、电子机械及器材制造业、服装及其他纤维制品制造业、普通机械制造业以及仪器仪表及文化办公用机械,除服装及其他纤维制品制造业外,其余均属于机械电子制造大类。而排名后五的行业分别为饮料制造业、有色金属矿采选业、烟草加工业、黑色金属矿采选业、煤气的生产和供应业,除饮料制造业外,其余均为资源类加工业。可见,我国绿色渗透程度较高的行业为机械电子制造业,而绿色渗透较低的行业为资源类加工业。

此外,我们还将细分行业划分为资源类加工业、轻纺工业和机械电子制造业三大类,

五、高质量发展中的绿色路径依赖

绿色发展指数(GCI)揭示了出口视角下中国绿色发展水平的变动趋势,但无法反映绿色发展过程中的推动力量,以及这一过程中的演进模式。绿色发展是否存在显著的路径依赖?一般而言,各个省份更倾向生产与原有绿色产品关联度较高的新绿色产品,以便充分利用自身的绿色生产技术、基础设施和专业知识。本部分将探索各地区发展过程中的路径依赖问题。

(一)绿色发展演变:是否具有路径依赖特征。表7报告了地区绿色发展指数与其未来一期至五期的回归结果,发现未来绿色发展指数和当期绿色发展水平正相关,这说明地区现有的绿色生产技术、知识储备和基础设施在一定程度上决定了未来绿色发展方向,地区绿色演变可能存在路径依赖性。地区产生新绿色产品时受制于认知邻近,更倾向于以自身已掌握的知识为原点展开邻域搜索与学习,形成与现有绿色产品存在较强技术关联的新绿色产品(Martin和Sunley,2006;Martin和Sunley,2017)。中国绿色发展的巨大进步并非一蹴而就,演化也是如此,是慢慢积累而实现绿色水平的提升。绿色发展具体的路径依赖过程有赖于基于产品层面进行深入挖掘。

| 一期(1) | 二期(2) | 三期(3) | 四期(4) | 五期(5) | |

| GCIc | |||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Observations | 495 | 464 | 433 | 402 | 371 |

| R-squared |

我们首先定义新优势产品为在t期出口中不具备比较优势,而在t+5期具备比较优势的产品,然后采用新优势产品与地区已有产品的关联度来衡量各地区路径依赖程度(Coniglio等,2021)。表8报告了中国2000—2011年路径依赖以及绿色路径依赖程度变动情况。

| 年份 | 新进入产品数量 | 关联度 | 绿色新进入产品数量 | 关联度 |

| 2000 | 4 261 | 295 | ||

| 2001 | 4 782 | 344 | ||

| 2002 | 4 345 | 328 | ||

| 2003 | 4 230 | 358 | ||

| 2004 | 4 941 | 405 | ||

| 2005 | 5 009 | 388 | ||

| 2006 | 4 506 | 292 | ||

| 2007 | 5 424 | 390 | ||

| 2008 | 5 551 | 397 | ||

| 2009 | 4 182 | 320 | ||

| 2010 | 3 828 | 304 | ||

| 2011 | 4 453 | 319 | ||

| 平均 | 345 |

路径依赖可能与地区发展阶段、政策助推有关,我们比较了各省级地区新优势产品以及新优势绿色产品的关联度。

(二)路径依赖演变特征

1. 中部和西部地区路径依赖和绿色路径依赖呈现上升趋势,东部地区路径依赖和绿色路径依赖上升趋势不明显。观察不同区域的路径依赖和绿色路径依赖随时间的变动趋势可以发现,2000—2011年间中部和西部地区路径依赖和绿色路径依赖整体上呈现上升趋势,其中中部地区绿色路径依赖由

2. 绿色技术水平高的省份,其路径依赖和绿色路径依赖程度也较高。我们采用绿色专利数量衡量各省绿色技术水平的高低,并按照中位数将省份划分为低绿色技术和高绿色技术两类,探究其在路径依赖和绿色路径依赖上的差异。研究发现,高绿色技术地区的路径依赖和绿色路径依赖程度均高于低绿色技术地区。高绿色技术地区凭借自身积累起来的绿色技术占据绿色生产优势地位,在绿色发展的环境下更可能延续、改进原有绿色技术,放大原有优势,在高路径依赖状态下实现绿色发展的良性循环。

3. 环境规制将强化绿色路径依赖。我们采取污染治理投资额衡量省份环境规制程度,并按照中位数将省份划分为低环境规制和高环境规制两类,进行对比分析发现,当环境规制压力增强时,地区的路径依赖和绿色路径依赖程度明显提升,尤其是绿色路径依赖,回归结果也证实了这一点。

(三)绿色路径依赖:是否与技术相关。除环境规制外,绿色技术水平也可能影响路径依赖程度。上文结果也表明,我国省份路径依赖和绿色路径依赖程度与绿色技术水平息息相关。那么,我国路径依赖是否为技术性路径依赖呢?我们首先采用省份—产品层面的数据进行验证,

| 一期(1) | 二期(2) | 三期(3) | 四期(4) | 五期(5) | |

| 绿色技术 | |||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Observations | 485 | 454 | 423 | 392 | 361 |

| R-squared |

(四)路径依赖与创新协同作用的示意性分析。尽管数据呈现的结果表明,中国存在显著的绿色发展路径依赖特征,但依然有一些因素会对绿色发展产生重要作用。那么,除了路径依赖程度外,绿色发展水平还会受到何种因素影响呢?理论上讲,发展一方面依赖于惯性的发展路径,另一方面也与创新以及干预政策有关。作为一个示意性的分析,

| 绿色发展指数 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 路径依赖 | ||||

| 研发投入 | ||||

| 路径依赖×研发投入 | ||||

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Observations | 526 | 526 | 526 | 526 |

| R-squared | ||||

六、主要结论与启示

实现经济和环境双赢的绿色发展是中国转变增长方式,促进人与自然和谐发展的必然选择。然而,现有中国绿色发展测度缺乏从微观视角的认识,缺乏内在发展的底层逻辑,无法科学评估绿色高质量发展的实质进步和动态趋势。文章将产品绿色属性纳入技术复杂度的分析框架来构建绿色发展指数指标,从出口微观产品层面衡量中国绿色发展水平,进而从绿色产品渗透和路径依赖视角解析绿色发展的底层逻辑。研究发现,2000—2016年间中国绿色发展呈现稳定上升趋势,出口产品向绿色方向延伸。产品渗透分析表明,绿色产品在持续产品和新增产品两个维度的双重渗透构成了中国绿色发展的基本路径,且持续产品是绿色渗透的主要方式,低技术产品为绿色渗透的主要产品,绿色渗透的主要目的地是经济发达的国家和地区,机械电子制造业为绿色渗透的主要行业。进一步研究发现,中国绿色发展道路存在显著路径依赖特征,绿色技术和环境规制是影响绿色路径依赖的关键因素。

基于上述研究结论,本文提出如下建议:(1)充分发挥现有绿色发展优势,推动绿色高质量发展。我国可以利用绿色演变存在路径依赖的特点,放大现有绿色发展优势,提升当前绿色产品的生产规模和生产技术,促进工业结构朝着“绿色化”的方向发展,推动我国绿色高质量发展。(2)重视绿色技术尤其是核心技术发展,提早做好绿色发展的技术和路径储备。本文发现,我国绿色渗透的主体为绿色低技术产品,绿色高技术产品的渗透率相对较低。这说明,我国绿色技术创新能力仍较为薄弱,核心技术知识积累有限,限制了绿色高技术产品开发和绿色发展进步。及早累积绿色技术尤其是核心技术的相关知识、提高绿色创新水平和加快高技术绿色产品开发,积极构建绿色高技术产品的比较优势,才能在未来的绿色保卫战中取得胜利。

需要说明的是,受数据可得性限制,对于近几年(尤其是2019年以来)中国经济社会发展发生的变化,本文尚未充分分析。此外,由于缺乏国内产品销售数据尤其是产品结构方面的信息,本文主要聚焦时间维度的动态比较,而无法准确进行地区间的横向比较。随着后续数据信息尤其是国内销售市场数据的披露更新,我们将结合近年变化和国内产品特征来完善补充相关指标,进行进一步探索。尽管如此,作为一项探索性研究,相信本文可以发挥“抛砖引玉”的作用,为深入推动中国绿色发展的理论分析与实践应用发挥一定的积极作用。

| [1] | 陈诗一. 能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展[J]. 经济研究, 2009(4): 41–55. |

| [2] | 中国社会科学院工业经济研究所课题组. 中国工业绿色转型研究[J]. 中国工业经济, 2011(4): 5–14. |

| [3] | Albino V, Balice A, Dangelico R M. Environmental strategies and green product development: An overview on sustainability-driven companies[J]. Business Strategy and the Environment, 2009, 18(2): 83–96. DOI:10.1002/bse.638 |

| [4] | Andrew D. Future liberalisation of trade in environmental goods and services:Ensuring environmental protection as well as economic benefits[M]. Paris:OECD,1999. |

| [5] | Bender S,Li K W. The changing trade and revealed comparative advantages of Asian and Latin American manufacture exports[R]. SSRN Working Paper No. 303259,2002. |

| [6] | Birol F. World Energy Outlook Special Report 2013:Redrawing the Energy-Climate Map[R]. Paris:IEA,2013. Boschma R. Relatedness as driver of regional diversification:A research agenda[J]. Regional Studies,2017,51(3):351-364. |

| [7] | Can M,Jebli M B,Brusselaers J. Exploring the impact of trading Green Technology Products on the environment:Introducing the Green Openness Index[R]. SSRN Working Paper No. 3804046,2021. |

| [8] | Coniglio N D, Vurchio D, Cantore N, et al. On the evolution of comparative advantage: Path-dependent versus path-defying changes[J]. Journal of International Economics, 2021, 133: 103522. DOI:10.1016/j.jinteco.2021.103522 |

| [9] | Crespi F, Mazzanti M, Managi S. Green growth, eco-innovation and sustainable transitions[J]. Environmental Economics and Policy Studies, 2016, 18(2): 137–141. DOI:10.1007/s10018-016-0141-x |

| [10] | Demir C, Cergibozan R, Ari A. Environmental dimension of innovation: Time series evidence from Turkey[J]. Environ- ment, Development and Sustainability, 2020, 22(3): 2497–2516. DOI:10.1007/s10668-018-00305-0 |

| [11] | Fraccascia L, Giannoccaro I, Albino V. Green product development: What does the country product space imply?[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 170: 1076–1088. DOI:10.1016/j.jclepro.2017.09.190 |

| [12] | Hao L N, Umar M, Khan Z, et al. Green growth and low carbon emission in G7 countries: How critical the network of environmental taxes, renewable energy and human capital is?[J]. Science of the Total Environment, 2021, 752: 141853. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.141853 |

| [13] | Hausmann R,Hidalgo C A,Bustos S,et al. The atlas of economic complexity:Mapping paths to prosperity[M]. Cambridge:MIT Press,2014. |

| [14] | Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What you export matters[J]. Journal of Economic Growth, 2007, 12(1): 1–25. DOI:10.1007/s10887-006-9009-4 |

| [15] | Jaffe A B, Palmer K. Environmental regulation and innovation: A panel data study[J]. The Review of Economics and Statistics, 1997, 79(4): 610–619. DOI:10.1162/003465397557196 |

| [16] | Martin R, Sunley P. Path dependence and regional economic evolution[J]. Journal of Economic Geography, 2006, 6(4): 395–437. DOI:10.1093/jeg/lbl012 |

| [17] | Mealy P, Teytelboym A. Economic complexity and the green economy[J]. Research Policy, 2022, 51(8): 103948. DOI:10.1016/j.respol.2020.103948 |

| [18] | Oh D H, Heshmati A. A sequential Malmquist–Luenberger productivity index: Environmentally sensitive productivity growth considering the progressive nature of technology[J]. Energy Economics, 2010, 32(6): 1345–1355. DOI:10.1016/j.eneco.2010.09.003 |

| [19] | Organisation for Economic Co-operation and Development. Towards green growth[R]. Paris:OECD,2011. |

| [20] | Paramati S R, Mo D, Huang R X. The role of financial deepening and green technology on carbon emissions: Evi- dence from major OECD economies[J]. Finance Research Letters, 2021, 41: 101794. DOI:10.1016/j.frl.2020.101794 |

| [21] | Poncet S, De Waldemar F S. Export upgrading and growth: the prerequisite of domestic embeddedness[J]. World Development, 2013, 51(11): 104–118. |

| [22] | Popp D. International innovation and diffusion of air pollution control technologies: The effects of NOX and SO2 regulation in the US, Japan, and Germany[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2006, 51(1): 46–71. DOI:10.1016/j.jeem.2005.04.006 |

| [23] | Sauvage J. The stringency of environmental regulations and trade in environmental goods[R]. OECD Trade and Environ- ment Working Papers 2014/03,2014. |

| [24] | Solheim M C,Boschma R,Herstad S. Related variety,unrelated variety and the novelty content of firm innovation in urban and non-urban locations[R]. Utrecht University,Department of Human Geography and Spatial Planning,Group Economic Geography,2018. |

| [25] | The World Bank. International trade and climate change:Economic,legal,and institutional perspectives[M]. Washington:The World Bank,2007. |

| [26] | Tone K, Toloo M, Izadikhah M. A modified slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research, 2020, 287(2): 560–571. DOI:10.1016/j.ejor.2020.04.019 |

| [27] | Vossenaar R. The APEC list of environmental goods[R]. Geneva:International Centre for Trade and Sustainable Develop- ment,2013. |

| [28] | Yii K J, Geetha C. The nexus between technology innovation and CO2 emissions in Malaysia: Evidence from granger causality test[J]. Energy Procedia, 2017, 105: 3118–3124. DOI:10.1016/j.egypro.2017.03.654 |