2024第50卷第6期

2. 中共广东省委党校 决策咨询中心,广东 广州 510053;

3. 上海财经大学 经济学院,上海 200433

2. Decision-making Consultation Centre, Party School of the Guangdong Provincial Committee of CPC, Guangzhou 510053, China;

3. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

实体经济数字化发展是当今世界新工业革命的一个显著特征。在中国,随着大数据、云计算、人工智能等现代信息技术的创新演进及其产业化的规模扩张,企业数字化转型的技术和市场支撑力日益增强,融合发展步伐不断加快。从实践层面上看,近年来海尔、华为、小米、吉利汽车等一系列知名制造业企业积极打造数字化平台,推进数字化转型。2020年全国规模以上工业企业生产设备数字化率达到49.4%,

同时,企业数字化转型问题也引起了理论界的高度关注,尤其是数字化转型对企业的影响效应。但现有文献的研究结论并不一致。一些学者通过理论分析认为,通过大数据、人工智能、云计算等数字技术的应用,企业可降低劳动力成本和运营成本,提高预测效率、资源利用率、生产效率,促进生产要素流动等,进而显著提升企业市场表现(陈剑等,2020;戚聿东和肖旭,2020),这些观点得到了Martínez-Caro等(2020)、吴非等(2021)、赵宸宇等(2021)、李雪松等(2022)、余典范等(2023)在实证上的佐证。而另一些学者则认为,因投资成本增大、创新影响被高估、决策理性降低等,数字技术的应用会给企业绩效带来不利影响(Arntz等,2016;Kretschmer和Khashabi,2020;Usai等,2021)。有调研报告发现,企业数字化转型并非必然提高企业绩效。例如,麦肯锡调查报告显示,2018年中国仅有16%的调查企业表示数字化转型成功提升了企业表现;

本文选用可以衡量企业综合竞争优势的企业成本加成率(De Loecker等,2020)指标来考察中国企业数字化转型对企业的影响效应。研究发现:数字化转型与企业加成率之间存在显著的U形关系,即在数字化转型程度较低时,持续转型会显著降低企业加成率,而一旦跨过拐点达到一定程度的数字化水平,继续转型则可有效提升加成率。机制研究表明,数字化转型之所以会对企业加成率产生双向影响,关键在于其对企业经营成本和维持性投资产生的倒U形影响以及对全要素生产率产生的U形影响。在企业数字化转型初期,数字化转型的成本增加效应占主导地位;随着转型的推进,企业的固定成本投入增加,企业对数字化系统的适应成本提升;而在转型成熟度达到一定高度时,数字化转型的效率提升效应开始发挥主导作用。异质性分析显示,在位于西部地区、属于国有性质、较大规模或低人力资本的企业中,数字化转型对企业加成率并未带来显著的U形影响;而在影响显著的企业样本中,尤以非高科技行业企业数字化转型的企业加成率提升效应最佳。拓展分析发现,企业在中期进行数字化转型效果最优,其次是早期转型,最晚转型的效果最差;在企业数字化转型的五个应用维度中,智能制造、数据处理、商业模式和内容数字化领域的数字技术应用均会显著影响企业加成率,其中数据处理领域的影响最大。

本文的边际贡献主要有:(1)与李宏等(2023)、戴翔等(2023)已有研究企业数字化转型对企业成本加成率影响的文献不同,本文聚焦于上市工业企业,并使用非线性中介效应模型考察数字化转型对企业加成率的影响,得到了不一样的研究结论。

二、文献综述

数字技术与实体经济的不断融合推动了数字经济的快速发展,越来越多的学者开始关注数字技术的经济影响(Acemoglu等,2014)。在组织层面,企业通过对生产、管理和销售等环节进行数字化变革,不断展现数字技术在实现企业价值上的巨大作用。这种数字技术与企业多环节不断融合发展的变革被称为企业的数字化转型(Vial,2019)。不同于单一或简单的数字技术的应用,企业数字化转型意味着数字技术应用的全面性(Singh和Hess,2017)。

关于企业数字化转型的经济后果,一些文献认为企业对数字技术的投资能有效改善企业表现,如提升企业创新水平(Benitez等,2018)、改善股票流动性(吴非等,2021)、优化企业运营管理流程(陈剑等,2020;戚聿东和肖旭,2020;Martínez-Caro等,2020)等。也有文献发现,数字化转型并未给企业带来预期的积极影响或影响极小(Arntz等,2016;Kretschmer和Khashabi,2020;Usai等,2021;尹振东等,2022)。此外,为数不多的文献发现企业数字化转型的影响可能存在明显的阶段性。刘淑春等(2021)研究表明,在转型初期,企业数字化投入会降低企业效率,而跨过拐点后,数字化投入则会显著提升企业效率。洪俊杰等(2022)发现,当企业数字化水平较低时,可能会因数字化转型风险或数字化投入增加而阻碍创新活动,而当企业数字化程度提升到一定水平时,又能显著增强企业创新能力。上述两篇文献为理解现有观点的分歧提供了有益见解,然而并未对阶段性影响形成的内在机理进行系统分析,且仅把企业当作独立的个体,从生产率和创新角度进行了研究,未能将企业放在生产与销售交织的市场网络视域中进行探析。数字化转型企业能否获取转型收益,这不仅受自身生产、管理等因素影响,更与市场中其竞争对手的市场竞争力有关,忽视这一点可能影响对数字化转型经济后果的合理评估。

上述文献基本都忽视了企业为进行数字化转型而进行的大量投资(包括直接投资和互补性投资)以及带来的企业适应成本。例如,数字技术的引入可能造成企业原有系统失调,导致管理成本攀升,同时还可能增加对相关专业人才的需求,导致用工成本增加,进一步压缩企业利润。Bloch等(2012)发现,超过50%的大型IT项目都会严重超支,这给企业带来了巨大的成本压力。此外,由于数字化转型的全面性,企业需要对诸多环节进行适当调整,这可能会让企业面临更高的风险(March和Shapira,1987)。忽视上述因素可能会明显高估数字技术的积极影响。企业在数字化转型初期进行了大量相关投资,不仅使企业面临诸多不确定性因素,同时也降低了企业资金流动性。为综合考察企业在数字化转型初期大量投资造成的企业成本压力以及转型成熟后可能带来的积极效应,应从市场角度探究企业数字化转型的综合效应。企业成本加成率正是一个可以全面反映企业市场竞争力的指数,利用该指标探究数字化转型对企业的综合影响,可能会得到更有价值的结论,进而增强对相关现象的解释力。

柏培文和喻理(2021)曾研究了城市的数字经济发展水平对企业加成率的影响,将企业视为被动接受市场环境变化的组织,而没有考虑企业为适应市场变化所进行的主动性变革。与本文研究维度相关的是关于企业主动应用数字技术对企业加成率影响的文献,该领域研究相对较少。Lambrecht和Tucker(2015)以及Eeckhout和Veldkamp(2022)从理论上探讨了企业大数据应用对企业加成率的影响,但结论缺乏实证研究支撑。Crouzet和Eberly(2019)以及De Ridder(2024)实证分析发现,企业对无形资产(尤其在信息技术和软件方面)投资有利于企业加成率的提升。尽管企业软件投资是企业数字化转型的重要一环,但是并不等同,企业数字化转型不仅包括软件投资,还包括硬件方面的投资。近期,国内少数学者开始关注企业主动应用数字技术(数字化转型)对企业加成率所产生的影响。例如,唐浩丹等(2022)和李宏等(2023)认为,企业数字化转型有利于企业加成率的提升;戴翔等(2023)以及潘艺和张金昌(2023)则认为数字化转型与企业加成率之间是倒U形的非线性关系。然而,不论是简单的线性关系还是倒U形关系,都难以解释为什么现有多数企业进行数字化转型的效果不佳,而真正能够充分发挥转型优势的却是少数数字化转型极为成熟的企业。

综上,既有相关文献开始关注企业数字技术应用对企业加成率的影响,但较少考虑企业数字化转型的整体性,正如前所述,仅考虑企业单维度数字技术的应用难以匹配现实情况。此外,现有基于中国情景探讨企业数字化转型对加成率的影响效应和作用机制的文献还相对缺乏,且研究结论并不一致。因此,有必要基于中国数据,从企业数字化转型的整体性出发,系统地考察其与加成率之间的关系,以更加准确地评估企业数字化对企业竞争优势的影响。

三、理论分析与假设提出

企业数字化转型改变了企业原有的组织架构、生产方式和销售渠道等,本文将从如下三方面考察企业数字化转型对企业的影响:一是企业数字化转型所投入的固定成本与企业所处外部环境有关;二是企业数字化转型在新旧信息系统整合、组织结构调整、与合作伙伴的协调等方面所带来的适应性成本;三是数字技术应用对企业生产流程、运营体系、要素投入结构的优化所带来的效率提升。基于上述三方面影响构造数字化转型企业的生产函数,进而分析在短期均衡和长期均衡下,企业数字化转型对企业成本加成率的影响效应。

(一)消费者。参照Melitz和Ottaviano(2008)的研究,本文假设消费者效用函数为:

| $ U\text{ = }q_0^c+\alpha\int_{i\in\mathit{\Omega}}^{ }q_i^c\text{d}i-\frac{1}{2}\gamma\int_{i\in\mathit{\Omega}}^{ }\text{(}q_i^c)^2\text{d}i-\frac{1}{2}\eta(\int_{i\in\mathit{\Omega}}^{ }q_i^c\text{d}i)^2 $ | (1) |

其中,

| $ {q_i} = Lq_i^c = \frac{{\alpha L}}{{\eta N + \gamma }} - \frac{L}{\gamma }{p_i} + \frac{{\eta N}}{{\eta N + \gamma }}\frac{L}{\gamma }\overline p $ | (2) |

其中,

(二)生产者。借鉴Melitz(2003)对市场环境的设定,社会经济体系中存在两个市场:要素市场和产品市场。其中,要素市场是完全竞争的,仅有同质的劳动力要素(

| $ {q_i} = \sqrt {{{(f(\lambda ) + 1)\varphi {l_i}} \mathord{\left/ {\vphantom {{(f(\lambda ) + 1)\varphi {l_i}} {(g(\lambda ) + 1)\delta }}} \right. } {(g(\lambda ) + 1)\delta }}} $ | (3) |

其中,

(三)均衡。

1. 短期均衡。在短期内,市场上企业数量是不变的,每个企业通过选择一个产出水平

| $ \mathop {\max }\limits_{{p_i},{l_i}} {\text{ }}{\pi _i} = {p_i}{q_i} - T{C_i} = {p_i}{q_i} - [{l_i} + (\lambda + 1){f_c}] $ | (4) |

| $ {\text{s}}{\text{.t}}{\text{. }}{q_i} = \frac{{\alpha L}}{{\eta N + \gamma }} - \frac{L}{\gamma }{p_i} + \frac{{\eta N}}{{\eta N + \gamma }}\frac{L}{\gamma }\overline p $ | (5) |

根据式(5),可记

| $ \mu _i^* = p_i^* - MC_i^* = {{AB\varphi } \mathord{\left/ {\vphantom {{AB\varphi } {[2B\varphi + 2\delta (g + 1)/(f + 1)]}}} \right. } {[2B\varphi + 2\delta (g + 1)/(f + 1)]}} $ | (6) |

可见,数字化转型对企业生产效率的影响程度

| $ \frac{{\partial M(\lambda )}}{{\partial \lambda }} = \frac{{f'(\lambda )[g(\lambda ) + 1] - g'(\lambda )[f(\lambda ) + 1]}}{{{{[g(\lambda ) + 1]}^2}}} $ | (7) |

2. 长期均衡。在长期中,市场上的企业进入和退出是自由的,达到长期均衡时,企业进入市场的利润达到临界值,即进入市场的预期利润为0,有

| $ \pi _i^* = (A - Bq_i^*)q_i^* - l_i^* = {f_c} $ | (8) |

因此,在长期均衡中,市场上的企业数量由式(8)给出。由前文定义的

| $ \mu = {{\sqrt {\varphi {f_c}} } \mathord{\left/ {\vphantom {{\sqrt {\varphi {f_c}} } {\sqrt {{{L\varphi } \mathord{\left/ {\vphantom {{L\varphi } \gamma }} \right. } \gamma } + {{\delta {L^2}(g + 1)} \mathord{\left/ {\vphantom {{\delta {L^2}(g + 1)} {{\gamma ^2}(f + 1)}}} \right. } {{\gamma ^2}(f + 1)}}} }}} \right. } {\sqrt {{{L\varphi } \mathord{\left/ {\vphantom {{L\varphi } \gamma }} \right. } \gamma } + {{\delta {L^2}(g + 1)} \mathord{\left/ {\vphantom {{\delta {L^2}(g + 1)} {{\gamma ^2}(f + 1)}}} \right. } {{\gamma ^2}(f + 1)}}} }} $ | (9) |

由式(9)可见,企业加成率

据此,本文提出假说H1:随着企业数字化水平

(四)影响机制分析。

1. 企业经营成本与维持性投资。企业数字化转型可能会给企业成本带来重要影响。企业数字化转型需要进行较大额度的投资(Bloch等,2012),这不仅会提高企业的财务负担,企业还需要额外的维持性投资来确保转型后的数字化设备和体系正常运行。尤其是在数字化转型初期,企业内部技术基础设施的建设和数字人才培训对企业的财务构成了一定的压力。与此同时,转型初期新增的数字化设备以及数字化基础设施需要不断调整和优化,导致了维持性投资出现上升。然而,随着数字化转型的深入,数字设备的规模效应和数字体系的网络效应使得企业能够更加灵活、高效地运营业务,从而减少了许多传统业务中的手工劳动,进而降低了经营成本。此外,随着数字技术的不断发展,一些先进的系统能够通过自我学习和优化,减少对维持性投资的依赖。这种自动化的系统监控和问题预测功能,减少了企业在维护方面的支出。据此提出假说H2:数字化转型程度较低时,企业经营成本和维持性投资较高,在转型程度较高时,企业经营成本和维持性投资会逐渐下降。

2. 企业生产效率。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源。本文以2004—2021年中国沪深两市A股上市工业企业为研究样本。工业是一国核心物质生产部门、国民经济重要组成部分和引领经济快速增长的主导产业(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2022),其发展水平深刻影响一国的总体经济实力。以工业企业作为样本研究数字化转型的经济效应具有重要的现实意义。本文通过文本分析法构建了企业数字化转型指数,企业员工教育程度的数据来自RESSET数据库,其他企业层面的数据均来自CSMAR数据库。本文还剔除了企业成本加成率指数或数字化转型指数缺失的观测值。经过上述处理,共得到

(二)模型构建与变量选择。

| $ marku{p_{pcit}} = \alpha + {\beta _1}D{T_{pcit}} + {\beta _2}DT_{pcit}^2 + \gamma X + {\eta _p} + {\mu _c} + {\nu _i} + {\upsilon _t} + {\varepsilon _{pcit}} $ | (10) |

其中,p、c、i、t分别表示省份、两位数行业、企业和年份。markup是用De Loecker和Warzynski(2012)方法(DLW法)计算的企业加成率。DT为企业数字化转型指数。X表示一系列控制变量,借鉴毛其淋和许家云(2017)、戴翔等(2023)的研究,本文选取如下控制变量:企业规模(size)、资产负债率(lev)、资本密集度(kl_ratio)、企业产权性质(soe)、企业所在两位数行业的赫芬达尔指数(HHI)。

五、实证结果与分析

(一)基准回归。如表1所示,企业数字化转型(DT)和其二次项(DT2)的系数均在1%的水平上显著,这表明数字化转型与企业加成率的U形关系是存在的。企业进行数字化转型首先会降低加成率,在转型水平达到拐点

| (1)markup | (2)markup | |

| DT | −0.182***(0.027) | −0.184***(0.028) |

| DT2 | 0.018***(0.004) | 0.018***(0.004) |

| 控制变量 | 未控制 | 控制 |

| 拐点 | 4.935 | 5.19 |

| N | ||

| Adj. R2 | 0.723 | 0.728 |

| 注:所有模型均加入企业、年份、省份和两位数行业固定效应,括号内为回归系数标准误,*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,下表统同。此表后续所有模型均同时加入所有控制变量,估计结果未予列出,留存备索。 | ||

(二)内生性问题。考虑到可能存在的互为因果的问题,即具有较高企业加成率的企业可能现金流更充裕、市场信誉度更高,从而更有能力进行数字化转型。为了缓解可能存在的内生性问题,得到更加准确的估计结果,本文采用两种处理方法。一是分别对所有解释变量(除年份、行业等虚拟变量以及企业产权性质外)滞后1至3期进行回归,以降低互为因果问题的影响,结果见表2列(1)至列(3),滞后处理的结果与基准回归结果一致。二是借鉴余典范等(2023)的做法,使用上市企业同年度所处城市—行业的数字化水平均值作为企业数字化转型工具变量以减弱内生性问题,结果见表2列(4)和列(5)。结果表明,该工具变量通过了弱工具变量检验和识别不足检验,并且工具变量回归结果与基准回归保持一致,这说明在处理内生性问题后,数字化转型与企业加成率之间的U形关系依然成立。

| (1)滞后1期 | (2)滞后2期 | (3)滞后3期 | (4)IV第一阶段 | (5)IV第二阶段 | |

| DT | −0.173***(0.027) | −0.120***(0.030) | −0.093***(0.034) | −0.216***(0.051) | |

| DT2 | 0.016***(0.003) | 0.011***(0.003) | 0.011**(0.004) | 0.020***(0.006) | |

| IV | 0.784***(0.073) | ||||

| KP Wald F值 | 100.809 | ||||

| N | |||||

| Adj. R2 | 0.729 | 0.732 | 0.738 | 0.854 | 0.004 |

(三)稳健性检验。

1. U形关系的检验。受Lind和Mehlum(2010)、Haans等(2016)启示,本文使用Lind和Mehlum(2010)开发的命令检验本文U形关系的稳健性。

2. 更换核心解释变量及被解释变量。分别使用关键词词频占总字数和总词语数比例,以及以各企业年报中关键词占当年企业所在两位数行业的全部企业关键词总量的比例替换数字化转型指数重新进行回归。由于DLW法计算企业加成率涉及不同生产函数的设定以及不同估计方法的选择。本文还使用以劳动作为投入变量并使用OLS法计算的加成率,以及仍使用中间投入作为投入变量但采用C-D生产函数形式计算的加成率进行稳健性检验。

3. 考虑企业进入退出。考虑到退出和新进企业的观测值可能会对估计结果造成影响。因此,本文使用平衡面板数据,聚焦于持续经营的在位企业,进一步探究了数字化转型对企业加成率的影响。

4. 更改样本时间范围。2012年发生了一系列事件:世界互联网协议版本6(IPv6)正式启用、手机首次超越台式电脑成为中国第一大上网终端、5G技术开始涌现,这些表明数字经济发展可能已进入了新阶段。故本文以2012年作为起点,将样本界定为2012—2021年重新进行估计。

5. 增加行业控制变量。企业加成率可能与企业所处行业特征相关,因此本文加入了更多行业层面控制变量,具体包括:行业平均资产负债率、净利润增长率和固定资产比率。

总之,上述稳健性检验的结果与基准回归一致,显示了本文结论具有较好的稳健性。

六、机制检验与异质性分析

(一)机制检验。本文借鉴Hayes和Preacher(2010)的方法,从企业经营成本、维持性投资以及企业全要素生产率三个方面探究数字化转型影响企业加成率的机制。

1. 成本渠道。在本部分本文分别使用企业营业成本的对数值ln(opco)和维持性投资的对数值ln(mtinvest)作为企业成本变量。表3结果表明,数字化转型与企业经营成本以及维持性投资的关系均呈现倒U形,而企业经营成本和维持性投资的上升会显著降低企业加成率。该结果表明,企业数字化转型初期,企业投资于新技术、员工培训和业务流程优化等,导致经营成本和维持性投资上升;在转型比较成熟的阶段,随着经验积累、技术成熟、业务流程稳定、员工适应程度提高和技术成本下降,企业的经营成本和维持性投资逐渐下降,企业变得更具竞争力。成本渠道的影响是符合预期的,数字化程度与企业经营成本和维持性投资之间的倒U形关系可部分地解释数字化转型与企业加成率之间的U形关系。假说H2得证。

| (1)ln(opco) | (2)markup | (3)markup | (4)ln(mtinvest) | (5)markup | (6)markup | |

| DT | 0.217***(0.035) | −0.052***(0.019) | 0.142***(0.023) | −0.141***(0.026) | ||

| DT2 | −0.019***(0.005) | 0.006***(0.002) | −0.012***(0.003) | 0.015***(0.004) | ||

| ln(opco) | −0.610***(0.015) | −0.609***(0.015) | ||||

| ln(mtinvest) | −0.192***(0.020) | −0.186***(0.020) | ||||

| 拐点 | 5.745 | — | 4.17 | 6.145 | — | 4.642 |

| N | ||||||

| Adj. R2 | 0.930 | 0.837 | 0.837 | 0.963 | 0.765 | 0.766 |

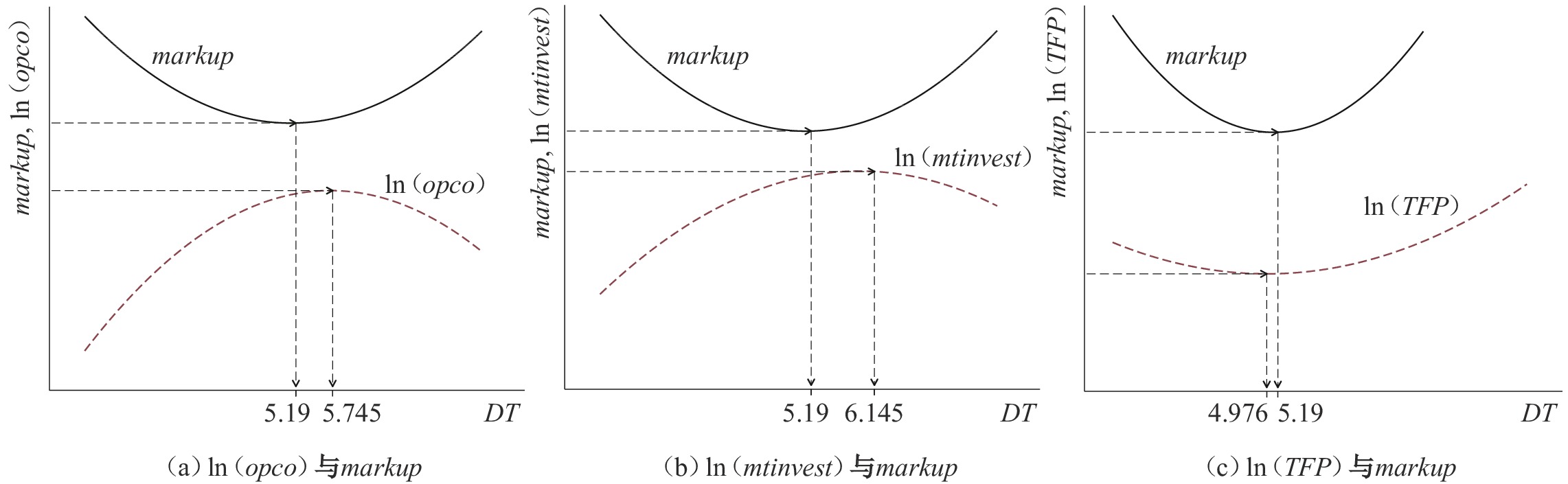

从图1(a)和图1(b)的成本机制示意图可见,随着企业数字化水平的提高,企业经营成本和维持性投资均先升高后降低,其转折点也都高于加成率的转折点,说明企业成本渠道未能完全解释加成率的转折,还存在其他机制会使加成率的转折点早于企业成本转折点的出现。

|

| 图 1 机制检验示意图 |

2. 效率渠道。根据Ackerberg等(2015)的建议,本文使用ACF法计算企业全要素生产率。表4列(1)至列(3)结果表明,数字化转型程度与企业全要素生产率之间存在显著的U形关系,在数字化转型程度较低时,随着数字化转型的推进,企业全要素生产率会下降,而在数字化转型程度达到一定程度时,继续推进企业数字化转型,将会显著提高企业生产率。这与数字化转型和加成率之间的关系一致,这也可能正是数字化转型与加成率之间存在U形关系的重要原因。该结论与刘淑春等(2021)相符合。由图1(c)的效率机制示意图可见,随着企业数字化水平的提高,企业全要素生产率先降低后升高,其转折点低于加成率的转折点。在生产率出现转折后的一段距离内,加成率仍未提升,说明此时尚存在其他因素阻碍着加成率的提高,如上述的企业成本效应。可见,较低的企业生产率转折点与较高的企业成本和维持性投资的转折点,使加成率的转折点恰好落在上述转折点之间,这间接证明了企业效率机制的解释力。假说H3得证。

| (1)ln(TFP) | (2)markup | (3)markup | |

| DT | −0.053***(0.009) | −0.033***(0.011) | |

| DT2 | 0.005***(0.001) | 0.003**(0.001) | |

| ln(TFP) | 2.882***(0.076) | 2.880***(0.076) | |

| 拐点 | 4.976 | — | 6.487 |

| N | |||

| Adj. R2 | 0.792 | 0.959 | 0.959 |

(二)异质性分析。为了探究可能存在的异质性影响,本文将依次从地区、行业以及企业特征来考察数字化转型与企业加成率之间U形关系的异质性表现。

1. 地区异质性。由于自然禀赋、历史发展、政策导向等多方面原因,中国区域经济发展不平衡,外部经济环境的差异可能会在很大程度上影响企业数字化转型的经济效应。因此,本文将样本划分为东、中、西部以进行分样本回归。表5列(1)至列(3)显示,在东部和中部地区,数字化转型与加成率之间U形关系是显著成立的,而在西部地区该关系并不成立。究其原因,在东部和中部地区,经济发展水平更高,有较好的外部技术支撑和相关人才供给,使企业能以较低成本进行数字化转型并能较好地发挥数字化设备在生产经营等方面的积极作用。

| (1)东部地区 | (2)中部地区 | (3)西部地区 | (4)高技术 | (5)低技术 | (6)高HHI | (7)低HHI | |

| DT | −0.176*** | −0.238*** | −0.136 | −0.149*** | −0.431*** | −0.214*** | −0.211*** |

| (0.029) | (0.089) | (0.154) | (0.029) | (0.107) | (0.047) | (0.035) | |

| DT2 | 0.017*** | 0.018*** | 0.046 | 0.013*** | 0.109*** | 0.020*** | 0.031*** |

| (0.005) | (0.006) | (0.083) | (0.004) | (0.042) | (0.004) | (0.008) | |

| 拐点 | 5.237 | 6.480 | — | 5.548 | 1.986 | 5.455 | 3.443 |

| N | |||||||

| Adj. R2 | 0.760 | 0.726 | 0.689 | 0.751 | 0.725 | 0.750 | 0.740 |

2.行业异质性。企业竞争力不仅取决于自身,还受市场其他经济主体的影响。不同行业的技术水平和竞争强度不同,数字化转型对企业竞争力的影响可能也因此而异。

就行业技术水平而言,本文参照彭红星和毛新述(2017)的做法,将研究样本按企业所在行业划分为高技术和低技术企业,然后进行分组回归。结果如表5列(4)和列(5)所示。结果表明,高技术企业数字化转型提高企业加成率的拐点要高于低技术企业。本文的解释是,高技术企业由于本身技术属性较高,企业之间的竞争更多是在产品研发和设计上,而产品研发和设计难度较大且周期较长,需要较高水平的数字化才能有效改善产品研发和设计流程,进而提高企业加成率;相比之下,低技术企业的产品处于产业链较低端,主要依靠成本优势开展市场竞争,而其重复简单的工作容易被机器取代,使得较低水平的数字化转型亦可以有效降低企业成本和提升企业生产效率,进而提高企业加成率。行业竞争强度也会影响企业行为。在激烈竞争的行业,企业更可能采用新技术提升绩效。Coibion等(2018)发现,这些企业拥有丰富的市场信息,更愿意提高数据处理能力以改善市场表现。因此,高竞争行业的企业通过数字化转型能更好地提高企业加成率。本文根据两位数行业的赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)均值划分高低组进行回归。结果显示,高竞争行业(低HHI)的企业数字化转型与加成率之间的U型关系显著,其拐点小于低竞争行业(高HHI)行业。这表明,竞争激烈的行业中,企业可以更早地通过数字化提升加成率。

3.企业特征异质性。首先是企业所有制,现有文献表明国有企业和非国有企业在融资约束(Allen等,2005)、政府采购偏向(Szamosszegi和Kyle,2011)等方面有显著区别。上述区别一方面可能有利于国有企业数字化转型,如以低成本获取资金;另一方面,国有企业的固有优势可能降低其转型积极性,从而不利于企业进行有效的数字化转型。从表6列(1)和列(2)的分样本回归结果可知,相比于国有企业,非国有企业进行数字化转型对加成率的影响更加明显。这可能是因为,相比于国有企业的优势,非国有企业为了提高自身加成率,有着更加强烈的转型动机。

| (1)非国有企业 | (2)国有企业 | (3)规模较小 | (4)规模较大 | (5)高人力资本 | (6)低人力资本 | |

| DT | −0.177***(0.029) | −0.162(0.103) | −0.181***(0.044) | −0.139***(0.033) | −0.157***(0.032) | −0.150***(0.050) |

| DT2 | 0.017***(0.005) | 0.020(0.020) | 0.020***(0.006) | 0.009(0.006) | 0.015***(0.003) | 0.020(0.013) |

| 拐点 | 5.257 | — | 4.522 | — | 5.243 | — |

| N | ||||||

| Adj. R2 | 0.736 | 0.777 | 0.730 | 0.778 | 0.749 | 0.765 |

| 注:列(1)和列(2)由于是按照企业股权性质划分的企业样本,控制变量中并未包括企业股权性质(soe)。 | ||||||

其次是企业资产规模,采用企业总资产的对数进行度量,并按照年份—两位数行业生成企业资产规模的中位数来划分全样本。表6列(3)和列(4)结果表明,规模较小的企业进行数字化转型对企业加成率有着显著的U形影响,对于规模较大的企业而言,进行数字化转型会降低企业加成率。一方面,可能由于规模较小的企业转型更加容易,而大企业由于原本配置的各种设备设施更多,转型成本相对更高也更加复杂;另一方面,大企业在成本和效率上有着自身规模带来的固有优势,进行数字化转型所带来的边际优势相对较低。

最后是企业人力资本结构,数字化转型是数字经济时代企业对新兴数字技术的大规模应用,员工知识和技能水平影响着转型效果。因此,本文用企业大专及以上学历的员工比例来衡量企业人力资本水平,并根据年份—两位数行业中位数来划分样本。从表6列(5)和列(6)结果可知,进行数字化转型对较高人力资本企业的加成率有着显著U形影响,对于低人力资本企业而言则并不明显,这说明企业人力资本结构会影响企业数字化转型的经济效果。

七、拓展分析

(一)企业数字化转型早晚对企业加成率的影响。本文首先对企业转型的早晚进行界定。考虑到数字化转型相关关键词在年报中少量或偶尔出现,并不能表明企业进行了真正的数字化转型,因此,本文按照全样本的DT均值作为企业是否进行数字化转型的临界值。具体而言,若企业的DT指数从某年以及后续所有年份均大于该均值,则称该企业进行了数字化转型,并记该年份为企业进行数字化转型的年份,否则称企业并未进行数字化转型。在划分转型早晚时,本文以两位数行业作为同一竞争市场,因为企业进行数字化转型更可能在同行业中进行竞争。因此,本文将两位数行业中转型年份最小以及在最小年份次年转型的企业作为转型较早企业,将转型年份最大以及在最大年份前一年转型的企业作为转型较晚企业,其他企业则称为在中期进行转型的企业。其次,根据上述标准进行样本划分,进而进行分样本回归,回归结果见表7。从回归结果可知,就转型较早和在中期进行转型的企业样本而言,数字化转型对企业加成率有着显著影响,而对于转型较晚的企业而言,数字化转型并未对企业加成率造成显著影响。进一步考察最早转型和中期转型企业的异质性表现,发现中期转型的拐点比最早转型的拐点要稍小,这一发现说明在中期进行数字化转型可以获得最大的转型效果。该结论类似于Shankar和Carpenter(1999)在企业先动优势方面的研究发现,他们认为企业在行业成长期进入最好,成熟期进入最差。上述实证结果表明转型较早的企业可以更好发挥数字化转型的作用。

| (1)转型早 | (2)转型中 | (3)转型晚 | |

| DT | −0.157***(0.058) | −0.157***(0.030) | −0.140(0.110) |

| DT2 | 0.019***(0.005) | 0.019***(0.005) | 0.019(0.012) |

| 拐点 | 4.198 | 4.105 | — |

| N | |||

| Adj. R2 | 0.753 | 0.750 | 0.763 |

(二)数字化转型维度对企业加成率的影响。为了进一步探究企业数字化转型中具体哪个领域的数字技术应用会对加成率造成最大影响,本文将关键词分为五类:智能制造、数据处理、商业模式、内容数字化和企业管理。

| (1)智能制造 | (2)数据处理 | (3)商业模式 | (4)内容数字化 | (5)企业管理 | |

| D | −0.231***(0.073) | −0.580***(0.145) | −0.370***(0.067) | −0.306***(0.066) | −0.323(0.203) |

| D2 | 0.024***(0.007) | 0.307***(0.087) | 0.099***(0.026) | 0.075**(0.034) | 0.246(0.273) |

| 拐点 | 4.887 | 0.944 | 1.858 | 2.052 | — |

| N | |||||

| Adj. R2 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.726 |

八、结论与启示

数字经济时代的到来,对企业既是“危”也是“机”,如何顺应时代发展趋势,从危机和挑战中抢抓和创造机遇,已成为企业乃至国家亟须关注的重要课题。文章选用2004—2021年中国沪深两市A股上市工业企业作为研究对象,构建了数字化转型对企业加成率影响的分析框架,并对影响效应、传导机制、异质性表现等进行了实证检验。研究发现:(1)企业数字化转型对企业加成率的影响呈现显著的U形趋势,在转型程度较低时,转型的成本压力降低了加成率;当企业数字化水平超过临界值时,继续进行数字化转型将会显著提高加成率。这一结果在经过系列内生性检验以及稳健性检验后依旧成立。(2)机制检验显示,企业经营成本、维持性投资和全要素生产率是U形关系的主要机制。数字化转型程度较低,其会因转型风险和投资增加而提高企业经营成本和维持性投资从而降低加成率;而随着转型程度进一步提升,数字化转型又会因企业对数字化系统的适应性提高而显著降低成本进而提高加成率。此外,数字化转型还能通过全要素生产率对加成率产生U形影响。(3)异质性分析表明,数字化转型对加成率的影响因地区、行业和企业特征而异。在西部地区企业、国有企业、较大规模企业和低人力资本企业中,数字化转型对加成率的U形影响并不显著。在影响显著的样本中,低技术水平行业企业数字化转型提高加成率的拐点最低。(4)拓展分析发现,企业进行数字化转型的先后亦会影响转型对加成率的影响效果,中期转型效果最优,其次是早期转型,最晚转型效果最差。在企业数字化转型的五个应用维度中,智能制造、数据处理、商业模式和内容数字化领域的数字技术应用均会对加成率造成显著影响,尤以数据处理领域的影响最大。

基于上述研究结论,本文得到以下几方面启示:(1)数字化转型对企业加成率的积极影响不会一蹴而就。主要原因在于,数字化转型不仅涉及企业对新技术的生产应用,还事关企业对组织结构、管理模式、资源匹配等的调整变革,会面临转型的创新风险和摩擦成本,本身需要有一个适应协调过程。这些风险和摩擦对企业加成率的消极影响在企业数字化转型早期显得尤为突出,由此企业加成率的提升不会立竿见影。(2)政府在企业数字化转型中应进一步发挥有为作用,激励政策要更具灵活性、针对性和实效性。对于处于寡占程度较高行业的企业,政府要致力于破除阻碍数字化转型的因素和障碍,塑造公平的营商环境和打造良好的数字化转型氛围,以克服外部环境制约的“阵痛”。而对于处于数字化转型初期的企业,政府可通过科技补贴、税收激励等弹性政策,帮助企业调控好数字化转型的速度与进度,以提高企业转型成功率。对于低人力资本企业,政府要通过推进普通教育和职业教育的协调发展,大力培育技能型、应用型的数字人才,为企业数字化转型供给匹配适用的人力资源,以降低企业自身“干中学”的相关成本。(3)企业数字化转型策略既要聚焦开展的时序性,也要注重技术应用的维度。一方面,过早或过晚的企业数字化转型效果都会逊色于中期转型;另一方面,从维度上看,数据处理方面的数字技术应用应为企业首选,对提升企业加成率效果最为显著,商业模式、内容数字化和智能制造的效果次之。

总之,企业数字化转型是一个复杂的过程,政府的政策制定与实施、企业的战略选择与开展需要综合考虑多方面因素。只有发挥好政策效应、匹配好相关资源、控制好速度和进度、选择好数字技术工具等,企业数字化转型才能有效降低成本与提高效率,实现竞争力乃至市场价值的显著提升。

| [1] | 柏培文, 喻理. 数字经济发展与企业价格加成: 理论机制与经验事实[J]. 中国工业经济, 2021(11): 59–77. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.11.004 |

| [2] | 陈剑, 黄朔, 刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界, 2020(2): 117–128. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.02.011 |

| [3] | 戴翔, 马皓巍, 张二震. 数字化转型一定能提升企业加成率吗?[J]. 金融研究, 2023(5): 134–151. |

| [4] | 洪俊杰, 蒋慕超, 张宸妍. 数字化转型、创新与企业出口质量提升[J]. 国际贸易问题, 2022(3): 1–15. |

| [5] | 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8): 5–23. |

| [6] | 李宏, 梁宝琦, 曹知修. 数字化转型对企业成本加成率的影响研究[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2023(4): 65–76. |

| [7] | 李雪松, 党琳, 赵宸宇. 数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J]. 中国工业经济, 2022(10): 43–61. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2022.10.003 |

| [8] | 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界, 2021(5): 170–190. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.05.014 |

| [9] | 毛其淋, 许家云. 中间品贸易自由化提高了企业加成率吗?——来自中国的证据[J]. 经济学(季刊), 2017(2): 485–524. |

| [10] | 潘艺, 张金昌. 数字化转型与企业竞争力: 契机还是危机?——来自中国A股上市企业的经验证据[J]. 产业经济研究, 2023(3): 87–99. |

| [11] | 彭红星, 毛新述. 政府创新补贴、公司高管背景与研发投入——来自我国高科技行业的经验证据[J]. 财贸经济, 2017(3): 147–160. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.03.010 |

| [12] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020(6): 135–152. |

| [13] | 唐浩丹, 方森辉, 蒋殿春. 数字化转型的市场绩效: 数字并购能提升制造业企业市场势力吗?[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(12): 90–110. |

| [14] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7): 130–144. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.07.010 |

| [15] | 尹振东, 龚雅娴, 石明明. 数字化转型与线上线下动态竞争: 消费者信息的视角[J]. 经济研究, 2022(9): 192–208. |

| [16] | 余典范, 张家才, 陈磊. 企业数字化促进了资本跨地区流动吗?——来自上市公司异地设立子公司的证据[J]. 财经研究, 2023(12): 91–105. |

| [17] | 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021(7): 114–129. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2021.07.008 |

| [18] | 中国社会科学院工业经济研究所课题组. 工业稳增长: 国际经验、现实挑战与政策导向[J]. 中国工业经济, 2022(2): 5–26. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2022.02.002 |

| [19] | Acemoglu D, Autor D, Dorn D, et al. Return of the Solow paradox? IT, productivity, and employment in US manufacturing[J]. American Economic Review, 2014, 104(5): 394–399. DOI:10.1257/aer.104.5.394 |

| [20] | Ackerberg D A, Caves K, Frazer G. Identification properties of recent production function estimators[J]. Econometrica, 2015, 83(6): 2411–2451. DOI:10.3982/ECTA13408 |

| [21] | Allen F, Qian J, Qian M. Law, finance, and economic growth in China[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(1): 57–116. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.06.010 |

| [22] | Arntz M,Gregory T,Zierahn U. The risk of automation for jobs in OECD countries:A comparative analysis[R]. OECD Social,Employment and Migration Working Papers No. 189,2016. |

| [23] | Benitez J, Castillo A, Llorens J, et al. IT-enabled knowledge ambidexterity and innovation performance in small US firms: The moderator role of social media capability[J]. Information & Management, 2018, 55(1): 131–143. |

| [24] | Bloch M,Blumberg S,Laartz J. Delivering large-scale IT projects on time,on budget,and on value[R]. McKinsey & Company Insights & Publications,2012. |

| [25] | Cao J, Qiu L D, Zhou M H. Who invests more in advanced abatement technology? Theory and evidence[J]. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 2016, 49(2): 637–662. DOI:10.1111/caje.12208 |

| [26] | Coibion O, Gorodnichenko Y, Kumar S. How do firms form their expectations? New survey evidence[J]. American Economic Review, 2018, 108(9): 2671–2713. DOI:10.1257/aer.20151299 |

| [27] | Crouzet N,Eberly J. Understanding weak capital investment:The role of market concentration and intangibles[R]. NBER Working Paper No. w25869,2019. |

| [28] | De Loecker J, Eeckhout J, Unger G. The rise of market power and the macroeconomic implications[J]. Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(2): 561–644. DOI:10.1093/qje/qjz041 |

| [29] | De Loecker J, Warzynski F. Markups and firm-level export status[J]. American Economic Review, 2012, 102(6): 2437–2471. DOI:10.1257/aer.102.6.2437 |

| [30] | De Ridder M. Market power and innovation in the intangible economy[J]. American Economic Review, 2024, 114(1): 199–251. DOI:10.1257/aer.20201079 |

| [31] | Eeckhout J,Veldkamp L. Data and markups:A macro-finance perspective[R]. NBER Working Paper No. w30022,2022. |

| [32] | Gust G, Flath C M, Brandt T, et al. How a traditional company seeded new analytics capabilities[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(3): 5. |

| [33] | Haans R F J, Pieters C, He Z L. Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177–1195. DOI:10.1002/smj.2399 |

| [34] | Hayes A F, Preacher K J. Quantifying and testing indirect effects in simple mediation models when the constituent paths are nonlinear[J]. Multivariate Behavioral Research, 2010, 45(4): 627–660. DOI:10.1080/00273171.2010.498290 |

| [35] | Kretschmer T, Khashabi P. Digital transformation and organization design: An integrated approach[J]. California Management Review, 2020, 62(4): 86–104. DOI:10.1177/0008125620940296 |

| [36] | Lambrecht A,Tucker C E. Can big data protect a firm from competition?[R]. SSRN Working Paper 2705530,2015. |

| [37] | Lind J T, Mehlum H. With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2010, 72(1): 109–118. DOI:10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x |

| [38] | March J G, Shapira Z. Managerial perspectives on risk and risk taking[J]. Management Science, 1987, 33(11): 1404–1418. DOI:10.1287/mnsc.33.11.1404 |

| [39] | Martínez-Caro E, Cegarra-Navarro J G, Alfonso-Ruiz F J. Digital technologies and firm performance: The role of digital organisational culture[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 154: 119962. DOI:10.1016/j.techfore.2020.119962 |

| [40] | Melitz M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6): 1695–1725. DOI:10.1111/1468-0262.00467 |

| [41] | Melitz M J, Ottaviano G I P. Market size, trade, and productivity[J]. The Review of Economic Studies, 2008, 75(1): 295–316. DOI:10.1111/j.1467-937X.2007.00463.x |

| [42] | Shankar V, Carpenter G S, Krishnamurthi L. The advantages of entry in the growth stage of the product life cycle: An empirical analysis[J]. Journal of Marketing Research, 1999, 36(2): 269–276. DOI:10.1177/002224379903600210 |

| [43] | Singh A, Hess T. How chief digital officers promote the digital transformation of their companies[J]. Mis Quarterly Executive, 2017, 16(1): 1–17. |

| [44] | Szamosszegi A,Kyle C. An analysis of state-owned enterprises and state capitalism in China[R]. Washington:US-China Economic and Security Review Commission,2011. |

| [45] | Usai A, Fiano F, Petruzzelli A M, et al. Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms’ innovation performance[J]. Journal of Business Research, 2021, 133: 327–336. DOI:10.1016/j.jbusres.2021.04.035 |

| [46] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118–144. DOI:10.1016/j.jsis.2019.01.003 |

| [47] | Wiersma E. Conditions that shape the learning curve: Factors that increase the ability and opportunity to learn[J]. Management Science, 2007, 53(12): 1903–1915. DOI:10.1287/mnsc.1070.0733 |

| [48] | Wright T P. Factors affecting the cost of airplanes[J]. Journal of the Aeronautical Sciences, 1936, 3(4): 122–128. DOI:10.2514/8.155 |