2024第50卷第3期

2. 上海财经大学 城乡发展研究院,上海 200433

2. Institute for Urban-Rural Development, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、问题的提出

党的二十大报告提出,“发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务”。因此,需要积极应对人口老龄化和推动养老服务发展。当前中国已进入中度老龄化社会,截至2022年末,中国65岁及以上老年人口已超过2亿,占年末总人口的14.9%。

农村家庭养老困境何以形成?现有研究中主要有两种解释视角:一种强调宏观经济社会因素的影响。在家庭现代化理论视域中,工业化和现代化是家庭结构变迁的主要推动力,工作机会的空间分布使劳动力高流动性成为社会常态。成年子女为了提升职业技能适配性和赚取更多收入,不得不加大与父母的空间距离(Goode,1963)。代际空间距离拉大导致农村家庭养老中子女角色缺位,家庭养老功能日渐弱化。另一种则从家庭财产控制权转移的视角考察农村家庭养老功能弱化。在农村青壮年劳动力大量转移背景下,子代外出务工收入成为农村家庭的主要收入来源,家庭主要收入来源的变化改变了两代人的资源依赖性。家庭财产控制权的代际向下转移动摇了代际赡养的互惠基础(石智雷,2015),当家庭财富不再从上一代传至下一代时,家庭养老功能外移成必然趋势(穆怀中和陈曦,2015)。

以上两种解释虽基于不同视角,但均暗含了一个观点,即农村青壮年劳动力转移是农村家庭养老功能弱化的主要原因。农村劳动力转移带来的农村养老问题一直是研究者关注的重点,已有文献综合分析了子女外出对农村中老年人养老支持强度和生活质量的影响。农村劳动力稳态转移造成了代际空间分离,导致农村老人可获得的经济支持、日常照料和精神慰藉等养老资源面临诸多不确定性(Baldassar和Wilding,2020)。一方面,子女外出导致生活照料人数或频次减少,这增加了劳动负担,不利于老年人身心健康(连玉君等,2014);另一方面,子女外出增强家庭经济供养能力,提高老年人的生活质量(刘畅等,2017),但经济供养水平总体不高。另外,多数农村老人仍需承担抚育孙代的责任,子女的经济支持一般用于照料孙代,对自身养老质量的改善效果不明显(赵强社,2016)。代际空间分离可能削弱了农村家庭养老功能(卢海阳和钱文荣,2014),导致农村空巢老人生活质量变差(曲延春和阎晓涵,2019)。

家庭养老支持强度的变化迫使养老需求向社会转移。现有研究关于社会养老与农村家庭养老的关系大多从新型农村社会养老保险(简称“新农保”)、长期护理保险(简称“长护险”)对家庭养老模式的影响展开分析。“新农保”扩大了农村家庭的预算约束,对老年人的劳动供给、生活来源、照护选择和居住安排等方面产生影响(张晔等,2016;汪险生等,2022),还可能通过影响子女的经济支持和情感支持,改善农村老年人主观福利和健康水平(郑晓冬和方向明,2018;张郁杨和袁微,2022)。关于“长护险”与农村家庭养老的关系,学者们主要关注“长护险”改变家庭照护模式、减轻家庭经济负担和缓解家庭劳动约束等方面。研究表明,“长护险”对家庭照护产生挤出效应(Zhang等,2020),促使失能老人家庭选择社会照护(蔡伟贤等,2021),这既可以提升农村女性就业概率,还可以改善较低失能程度群体的健康状况,提高农村老人整体照护质量(王贞和封进,2021;于新亮等,2021)。但“新农保”养老金支付水平较低,提升老年人福利的作用十分有限(张川川和陈斌开,2014),“长护险”仅覆盖高龄失能老人,以“新农保”和“长护险”作为社会养老模式的代表来评估社会养老对农村家庭养老困境的缓解作用,所得结论是否具有代表性值得讨论。

为破解老龄化程度加深与家庭养老功能弱化的双重困境,在2016年,民政部、财政部开始实施居家和社区养老服务改革试点,先后公布了5批居家和社区养老服务改革试点名单(包括203个地区),试点范围已覆盖大陆地区全部省份。居家和社区养老服务(简称“养老服务”)为老年人提供定期检查、上门巡诊、健康护理等一系列养老服务。从理论上讲,养老服务既能提供专业化、全方位的社会照料,又能满足老人居家养老的精神需求,兼具社会养老的专业化优势和居家养老的低成本优势,是未来满足农村养老需求的重要方式。现实中,养老服务的推广对老年人的健康水平和精神状态有什么作用?能否实现社会养老对家庭养老的有益补充?养老服务对不同居住安排的农村老人是否存在差异化影响?能否改善农村空巢老人的身心状态,解决外出务工子女的后顾之忧?弄清这些问题有助于理解养老服务对农村家庭养老困境的缓解作用,客观准确评价养老服务的政策效果,为今后完善和推广政策提供经验证据。

现有研究聚焦于养老服务的供需匹配和可持续发展方面,较少有文献涉及养老服务对农村家庭养老的影响。基于此,本文在能力和环境压力模型的理论框架下,分析了养老服务对农村老年人身心健康的影响机制,并使用中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS)进行实证检验。结果表明:第一,养老服务显著提高了农村中老年人的总体活动能力和生活满意度,降低了失能发生率;第二,养老服务的影响在不同群体之间存在差异,其显著提高了与子女同住、收入水平高和与子女同城居住的农村中老年人的健康水平与生活满意度,而对农村空巢老人的影响不明显;第三,养老服务通过增加照护依赖者的照护服务可及性来改善其身心状态,并且养老服务显著增加了照护依赖者日常生活活动获得帮助的概率、子女照护的概率和子女照护时间;第四,养老服务具有溢出效应,减轻了老年人配偶的照护负担及其子女的经济负担。

本文的边际贡献在于:第一,中国居家和社区养老服务正处于起步阶段,相关研究主要集中在养老服务的供需匹配和可持续发展方面,有关养老服务对农村老人身心健康以及家庭内部赡养行为的影响较少,本文对此方面进行了补充。第二,本文以能力和环境压力理论模型为指导构建分析框架,探讨了养老服务对农村老人身心健康的影响,并将研究对象延伸至承担主要照护功能的家庭中老年照护者,拓展了养老服务政策效果评估链条。第三,社会养老与家庭养老的关系一直备受关注,但相关研究聚焦于社会养老对家庭养老的替代效应分析。本文从居住安排的角度讨论了养老服务对农村老人身心健康的差异化影响。研究结论表明,以养老服务为代表的社会养老方式对家庭养老发挥了补充作用,而非替代作用,这为理解社会养老与家庭养老的关系提供了一个新视角。本文研究结论为人口老龄化背景下完善社会养老体系、促进社会养老与家庭养老融合发展提供了经验依据。

文章结构安排如下:第二部分是政策背景与理论分析;第三部分是数据、模型与变量;第四部分是实证结果;第五部分是进一步分析;第六部分得出研究结论并提出政策建议。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景

党的十八届五中全会提出,“建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系”。2016年政府工作报告中提出,“开展养老服务业综合改革试点”。2016年,民政部、财政部开展居家和社区养老服务改革试点。截至2020年,分5批共选取203个地区开展试点,探索建立居家和社区基本养老服务高质量发展制度机制,已累计在134个地区开展居家社区基本养老服务提升行动。此改革试点重点支持养老服务设施建设、养老机构提供居家和社区养老服务、“互联网+”养老服务模式、智能养老技术应用、养老护理人员队伍建设、服务标准化、医养结合七个方面。

从试点城市具体实施情况看,服务内容主要包括:(1)增加服务设施供给,明确规定新建住宅小区和已建居住小区应配备居家养老服务用房,在社区设立嵌入式养老机构,为老人提供日间照料、助餐送餐、康复护理、短期托养等服务;(2)建设家庭养老床位,对老年人家庭进行无障碍改造,配备辅助器具、智能监测和紧急呼救设备等,并且由养老机构安排专业护理人员上门提供照护服务;(3)推进农村互助养老,政府为失能失智、孤寡失独、高龄特困和留守老人购买养老服务,由被服务老人选择合适的邻居作为服务人员,双方建立邻里结对互助关系;(4)推进医养结合,支持医疗卫生机构提供居家医疗服务,在养老机构设置医疗服务站点,鼓励社区卫生服务机构、乡镇卫生院内部改建医养结合服务设施,提高家庭医生签约服务覆盖率等。养老服务改革试点取得显著成效,养老服务发展重心不断向居家社区倾斜。截至2022年初,全国社区养老服务机构和设施约32万个、床位约308万张,分别占全国养老服务机构和设施、床位总数的88.9%和37.9%。

(二)理论分析

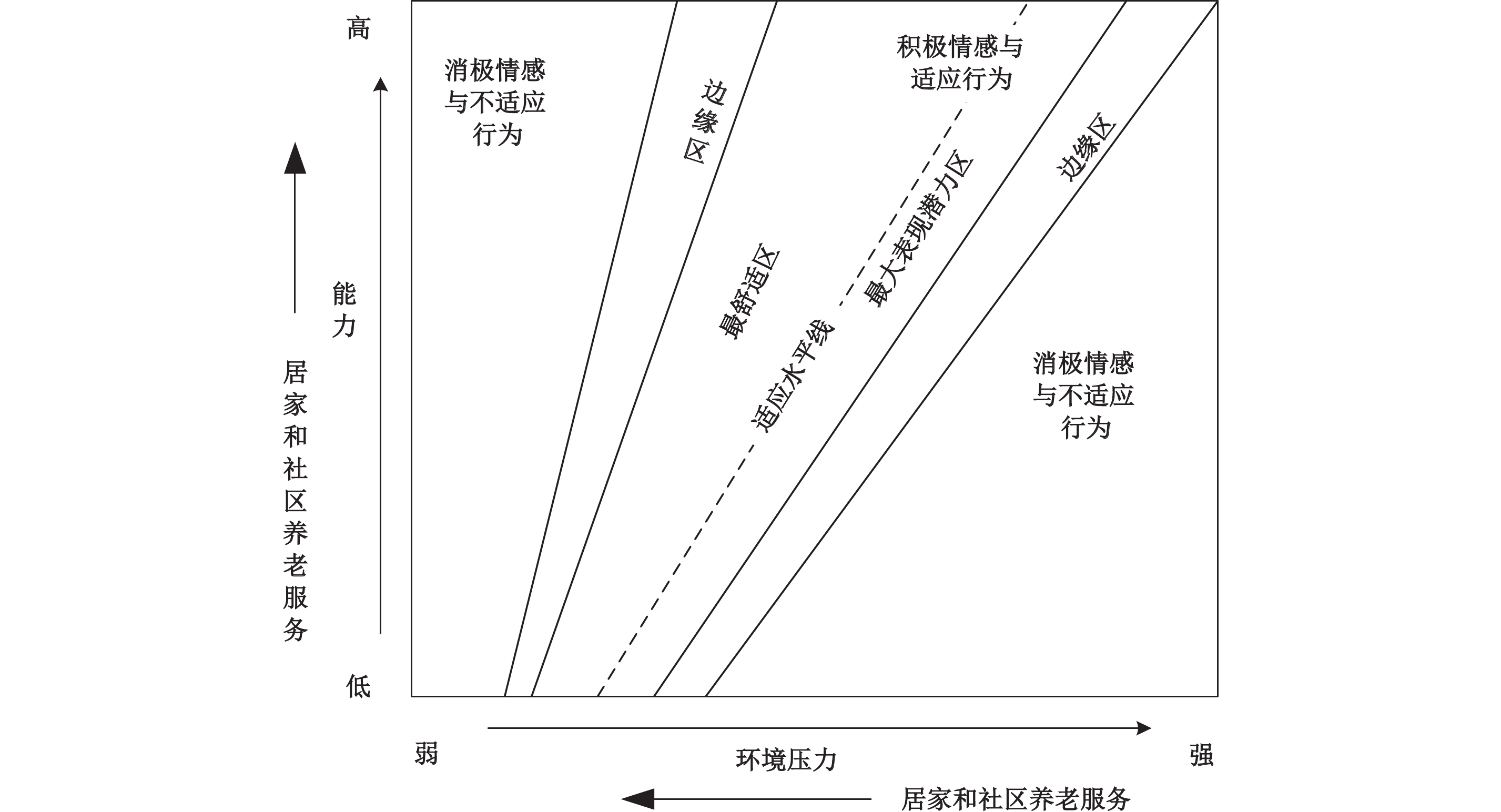

Lawton和Nahemow(1973)的能力和环境压力模型为本文分析养老服务对农村家庭养老的影响提供了理论指导。该理论的核心观点是老年人能力与环境的匹配度决定了其健康水平和精神状态。如图1所示,横轴代表环境压力的强弱,老年人对生活环境越熟悉,面临的环境压力越弱;纵轴代表老年人能力的高低,能力包括躯体能力、感知能力和认知能力等。老年人能力和环境压力的不同组合将图1划分为三个部分,第一部分由最舒适区和最大表现潜力区构成,该区域老年人的能力与环境压力匹配度较高,容易产生积极的情感和适应性的行为;第二部分为图1右下方区域,当环境压力过高时,老年人将产生紧张、焦虑等消极情绪;第三部分为图1左侧区域,当环境压力过低时,老年人由于尊重和自我实现的需要难以满足,会产生无聊、乏味等消极情绪和不适应的行为。根据能力和环境压力模型,老年人的能力与面临的环境压力共同决定其身心状态。如果养老服务能够作用于老年人能力和环境压力的任一维度,便会改变老年人的能力与环境压力组合,进而对老年人的身心状态产生影响。居家和社区养老服务是指政府和社会力量依托社区,为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式。

1. 养老服务通过生活照料、康复护理等提高老年人的个体能力,这有助于改善健康水平。具体而言,养老服务通过三种方式对农村家庭养老发挥支撑作用:一是居家上门服务;二是老年人到社区接受服务;三是为购买养老服务的老年人以及养老机构的建设运营提供补贴。在居家上门服务方面,试点地区推动医疗资源向家庭和社区延伸,定期为社区老年人开展体检、上门巡诊、健康管理和康复护理等服务。截至2021年底,全国医养签约近7.9万对,是2017年的6.6倍,约有1.2亿65岁及以上老年人在城乡社区接受了健康管理服务。

在社区养老服务方面,试点地区重点推进老年食堂、短期托养和互助服务等服务形式,使老年人可以就近获得专业养老服务。在养老补贴方面,根据各试点地区政策,民政部门对养老机构和购买养老服务的老年人均提供补贴支持。养老服务补贴既降低了养老机构的建设运营成本,又分担了老年人家庭的养老负担,这有助于扩大养老服务的覆盖面。上述过程反映在能力和环境压力模型中,即养老服务试点可以通过提高养老服务质量和养老服务可及性来提高老年人的个体能力。基于以上分析,本文提出研究假说1。

假说1:养老服务可以增强老年人的个体能力,提高其健康水平。

2. 熟悉的家庭和社区环境有助于降低老年人的环境压力,促使其产生积极情感和适应性行为。根据Rowles(1983)的“地方依恋(Place attachment)”概念,长期居住在同一社区的老年人对其生活环境有三种依恋感:一是物理上的依恋,反映了对环境物理结构的熟悉感;二是社会上的依恋,源于社区内部的融合感;三是“自传式”的依恋,即在一个地方终身积累的经验可以产生一种身份认同感。养老服务有助于维系老年人的上述三种依恋感。第一,通过提供支持性环境维系老年人物理上的依恋。养老服务改革试点重点推进社区养老配套设施建设、家庭“适老化”改造和家庭养老床位建设等,这可以降低老年人的环境压力,使老年人在能力损失的情况下也能从事简单活动,有助于提高老年人的幸福感(Iecovich,2014)。此外,试点地区积极探索“家庭养老床位”模式,该模式针对有特定需求老年人的居住环境和生活空间进行改造,配备物联网环境监测探头、智能健康监测等设施设备,由养老服务机构提供紧急救助、生活照料和医疗护理等服务,满足了老年人在家享受护理服务的需求。第二,通过提供社交和活动场所维系老年人对社会的依恋。社区居家养老服务中心配备的心理咨询室、阅览室和老年人活动室等多功能区域,为老年人提供了必要的社交和活动场所,有助于促进老年人的社会交往,进而改善精神状态。第三,通过精神慰藉服务来满足老年人“自传式”的依恋。精神慰藉服务是养老服务的重要内容之一,通过探访、谈心、组织社会活动等方式,为居家老年人提供关怀访视、日常陪伴、情感交流、文体娱乐等服务,这有助于老年人肯定自我价值,树立生活信心。这一过程反映在能力和环境压力模型中,即养老服务通过维系老年人的地方依恋感,降低老年人面临的环境压力,使能力较低的老年人尽可能落入最舒适区或最大表现潜力区,从而促使其产生积极的情感。基于以上分析,本文提出研究假说2。

假说2:养老服务可以促使老年人产生积极的情感,提高其生活满意度。

农村劳动力大规模外出务工重构了中国农村家庭结构,对农村老年人的居住安排、健康水平和精神状态产生深刻影响,说明由代际空间分离形成的农村空巢老人的养老资源更少。家庭养老支持强度不同将导致农村空巢老人与非空巢老人对居家社区养老服务需求强度存在较大差异(姚虹和向运华,2018)。与一般老人相比,空巢老人面临更严峻的家庭养老缺失和代际支持不足困境,空巢老人孤独感更强,其生理和心理状况更差(陶涛等,2023),对养老服务的需求强度更大。因此,相较于非空巢老人,农村空巢老人的养老服务需求可能更难以满足,说明养老服务对农村空巢老人健康水平和精神状态的影响可能有限。另外,当前农村老人的社会网络中子女依然占据核心地位。根据CHARLS数据,目前正在接受照护的老年人中,主要照护提供者为子女的占比近五成,其他亲属照护仅占3.19%,正式照护占5.81%。因此,通过开展康复技巧、认知症早期干预、起居护理、饮食照护以及居家急救措施等方面的理论知识和技能操作培训,可以提高家庭成员的照护能力。由此可以初步推测,与子女同住的老年人更能享受养老服务带来的便利。

三、数据、模型与变量

(一)数据来源

本文个体层面和家庭层面数据来源于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据库,城市层面的数据来源于《中国城市统计年鉴》和各省2015年人口抽样调查。居家和社区养老服务改革试点名单来源于中国政府网。对样本和变量进行以下处理:第一,考虑到政策实施和推广具有时滞性,本文实证研究基准回归中,仅将首批改革试点城市视为政策处理组。同时为了排除第二批试点城市的干扰,在基准回归中将其剔除,并在稳健性检验部分将第二批改革试点城市作为政策处理组纳入分析。第二,文章主要研究养老服务改革试点对农村家庭养老的影响,因此仅保留农业户口的中老年人数据。第三,为了消除极端值的影响,对所有连续变量进行上下1%缩尾处理。剔除主要变量存在缺失值的样本,最终获得了2011年、2013年、2015年和2018年四期面板数据,共计31093个观测值。

(二)模型设定

本文采用双重差分法识别居家和社区养老服务对农村中老年人健康水平和生活满意度的影响。模型设定如下:

| $ {y_{ict}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}hccar{e_{ct}} + {\alpha _2}{X_{ict}} + {\sigma _t} + {\gamma _i} + {\mu _c} + {\varepsilon _{ict}} $ | (1) |

| $ {y_{ict}} = {\beta _0} + {\beta _1}hccar{e_{ct}} \times hcores{d_{it}} + {\beta _2}{X_{ict}} + {\sigma _t} + {\gamma _i} + {\mu _c} + {\varepsilon _{ict}} $ | (2) |

式(1)中,

为了考察养老服务对不同居住安排的农村中老年人身心状况的差异化影响,本文在式(1)的基础上引入是否与子女同住变量

(三)变量选取与测量

1. 被解释变量。被解释变量包括健康水平和生活满意度两个维度。日常生活活动能力指标常用于衡量中老年人的身体状况,集约边际视角的健康水平变量设定参考刘畅等(2017)的ADL(Activities of daily living)得分定义方法,具体测度方法为:以日常生活活动能力指标(ADL)与躯体活动能力指标之和表示总体活动能力,即两类活动项目的累计独立完成项数。其中,日常生活活动能力包括洗澡、穿衣、吃饭、上下床、如厕和控制大小便六项;躯体活动能力包括步行100米、上下楼梯、床椅转移、弯腰、举起手臂、负重5千克和捡起硬币七项。总体活动能力数值越大表明中老年人身体状况越好。广延边际视角的健康水平变量采用ADL是否存在困难来衡量,若ADL六项基本活动能力中有一项及以上无法独立完成,则表示“失能”(赋值为1),反之则表示“健康”(赋值为0)。若被访者表示对生活感到“极其满意”“非常满意”和“比较满意”,则生活满意度变量赋值为1;若被访者表示“不太满意”和“一点也不满意”,则生活满意度变量赋值为0。

2. 核心解释变量。本文的核心解释变量是养老服务改革试点变量及其与是否和子女同住变量的交互项。如果个体

3. 控制变量。综合已有研究,年龄、受教育年限、性别等都是影响中老年人身心状态的关键变量(刘畅等,2017)。包括精神慰藉、经济支持、日常照料的非正式社会支持以及包含医疗保险、养老保险在内的正式社会支持均对农村老年人的身心健康具有积极影响(李放和赵晶晶,2018)。基于此,本文设定如下控制变量:第一类为个体特征变量,包括年龄、性别、受教育年限,其中年龄为受访者报告的实际年龄;性别为虚拟变量,男性赋值为1,女性为0;受教育年限根据个体获得的最高学历计算年限所得,文盲、小学、初中、高中和大学及以上分别赋值为0、6、9、12和16。由于健康水平会显著影响个体对生活的主观评价,当被解释变量为生活满意度时,将是否失能作为控制变量纳入回归模型。第二类为家庭特征变量,包括是否与配偶同住(与配偶同住赋值为1,反之为0)、子女数量和家庭人均消费(取对数)。第三类为社会支持变量,包括子女经济支持、子女经济支持金额、ADL是否有人协助、参加医疗保险、领取养老金与参加社会活动。其中,子女经济支持为虚拟变量,若过去一年得到子女经济支持则赋值为1,否则为0;子女经济支持金额为过去一年子女提供的经济支持总金额的对数值;ADL是否有人协助表示老年人将来日常生活与活动需要帮助时是否有人可以长期照护,有人协助取值为1,否则为0;参加医疗保险、领取养老金和参加社会活动为虚拟变量,参加或领取取值为1,否则为0。

(四)描述性统计

表1是对样本总体以及按照处理组和对照组分组的变量描述性统计。从总体来看,农村中老年人总体活动能力平均值为11.17,失能发生率为18.8%,健康状况总体较好,32.3%的中老年人对生活比较满意。从总体活动能力看,处理组2011年至2015年总体活动能力均值为11.58,2018年为11.33;对照组分别为11.25和10.86,处理组下降速度低于对照组。从是否失能看,处理组2011年至2015年失能中老年人占比为14.1%,2018年为13.2%;对照组分别为18.8%和20.9%,处理组失能发生率下降,对照组失能发生率有所上升。处理组和对照组中老年人生活满意度均有所提高,处理组对生活感到满意的中老年人占比上升了8个百分点,高于对照组。处理组和对照组中老年人与子女同住的比例分别下降15.9个百分点和14.8个百分点,这证明了农村家庭代际空间分离和家庭养老功能有弱化的趋势。

| 全样本 | 处理组 | 对照组 | ||||

| 2011年至2018年 | 2011年至2015年 | 2018年 | 2011年至2015年 | 2018年 | ||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | |

| 总体活动能力(集约) | 11.17 | 2.38 | 11.58 | 11.33 | 11.25 | 10.86 |

| 是否失能(广延) | 0.188 | 0.391 | 0.141 | 0.132 | 0.188 | 0.209 |

| 生活满意度 | 0.323 | 0.468 | 0.333 | 0.413 | 0.305 | 0.350 |

| 与子女同住 | 0.503 | 0.500 | 0.596 | 0.437 | 0.543 | 0.395 |

| 年龄 | 59.79 | 9.097 | 58.03 | 61.33 | 59.04 | 61.75 |

| 性别 | 0.474 | 0.499 | 0.464 | 0.455 | 0.480 | 0.464 |

| 受教育年限 | 4.109 | 4.284 | 4.372 | 4.766 | 4.031 | 4.130 |

| 与配偶同住 | 0.831 | 0.374 | 0.868 | 0.831 | 0.839 | 0.804 |

| 子女数量 | 2.762 | 1.357 | 2.334 | 2.247 | 2.829 | 2.794 |

| 家庭人均消费(对数) | 8.728 | 0.897 | 8.800 | 9.186 | 8.577 | 8.990 |

| 子女经济支持 | 0.683 | 0.465 | 0.589 | 0.705 | 0.634 | 0.817 |

| 经济支持金额(对数) | 5.297 | 3.790 | 4.577 | 5.486 | 4.871 | 6.429 |

| ADL是否有人协助 | 0.710 | 0.454 | 0.701 | 0.734 | 0.707 | 0.718 |

| 参加医疗保险 | 0.957 | 0.204 | 0.957 | 0.975 | 0.950 | 0.969 |

| 领取养老金 | 0.361 | 0.480 | 0.340 | 0.491 | 0.295 | 0.496 |

| 参加社会活动 | 0.456 | 0.498 | 0.485 | 0.421 | 0.469 | 0.423 |

本文进一步统计了是否与子女同住两组中,处理组和对照组农村中老年人身心状态变化的差异。

表2分组统计了不同居住安排下城乡老年人年龄、健康状况与主要生活来源分布情况。从不同年龄段看,年龄越大独居空巢的比例越高。对于60岁至69岁老年人,有超过一半处于代际空间分离状态,51.37%的农村老年人属于夫妻空巢状态,近一成处于独居空巢状态;

| 合计 | 与子女同住 | 不与子女同住(夫妻) | 不与子女同住(独居) | 养老机构 | |||||||

| 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | ||

| 合计 | 46.38 | 53.62 | 36.11 | 42.78 | 45.80 | 41.89 | 13.61 | 10.57 | 0.55 | 0.88 | |

| 年龄 | 60岁至69岁 | 54.61 | 58.52 | 34.53 | 43.48 | 51.37 | 44.32 | 9.81 | 7.71 | 0.31 | 0.30 |

| 70岁至79岁 | 32.40 | 28.93 | 34.40 | 39.85 | 45.50 | 43.67 | 15.98 | 12.43 | 0.63 | 0.89 | |

| 80岁及以上 | 12.99 | 12.55 | 47.01 | 46.29 | 23.10 | 26.47 | 23.69 | 19.64 | 1.35 | 3.57 | |

| 健康状况 | 健康 | 48.54 | 59.92 | 35.63 | 43.97 | 49.56 | 43.57 | 10.79 | 8.47 | 0.17 | 0.17 |

| 基本健康 | 35.36 | 30.23 | 35.17 | 40.48 | 44.92 | 41.71 | 15.54 | 13.19 | 0.53 | 0.84 | |

| 不健康、能自理 | 13.55 | 7.69 | 37.90 | 41.58 | 37.02 | 33.88 | 19.65 | 17.35 | 1.33 | 3.18 | |

| 不能自理 | 2.55 | 2.16 | 48.74 | 46.40 | 32.79 | 26.52 | 8.54 | 8.08 | 3.79 | 12.86 | |

| 生活来源 | 劳动收入 | 33.58 | 11.93 | 29.80 | 10.92 | 40.74 | 12.90 | 22.50 | 9.63 | 2.67 | 0.97 |

| 养老金 | 10.43 | 55.63 | 9.34 | 50.13 | 11.49 | 62.44 | 10.58 | 56.70 | 13.26 | 47.97 | |

| 家庭供养 | 41.87 | 24.69 | 50.66 | 32.36 | 34.71 | 17.80 | 45.22 | 22.95 | 23.42 | 24.79 | |

| 其他 | 14.12 | 7.74 | 10.20 | 6.59 | 13.06 | 6.86 | 21.70 | 10.71 | 60.65 | 26.27 | |

| 数据来源:根据《中国人口普查年鉴2020》整理计算所得。 | |||||||||||

从生活来源看,城乡老年人主要生活来源存在明显差异。无论居住安排如何,城镇老年人的主要生活来源均是养老金收入。50.66%与子女同住的农村老年人和45.22%农村独居空巢老人主要依靠家庭成员供养,劳动收入是农村夫妻空巢老人的主要生活来源,占比为40.74%。这说明农村老年人更加依赖传统家庭养老和自我养老。总体上,各类弱势老年群体均呈现出农村多于城市的特征,农村80岁及以上、独居空巢、不健康(包括失能)、依赖最低生活保障金和劳动收入的老人比例均高于城镇,这再次说明农村面临更加严峻的养老问题。

四、实证结果

(一)基准结果

表3同时汇报了多维固定效应线性回归和混合Logit回归的结果。总体上,列(1)、列(3)和列(6)的结果表明,养老服务显著提高了试点地区农村中老年人的总体活动能力和生活满意度,降低了试点地区农村中老年人失能发生率。列(2)汇报了养老服务在不同居住安排的农村中老年人健康水平集约边际上的影响。试点地区与子女同住的农村中老年人总体活动能力比未试点地区空巢中老年人高0.271,未试点地区与子女同住的农村中老年人总体活动能力比未试点地区空巢中老年人低0.092。这说明养老服务显著提高了与子女同住的中老年人的总体活动能力,但对试点地区农村空巢中老年人的总体活动能力未产生显著影响。列(4)和列(5)汇报了养老服务在不同居住安排的农村中老年人健康水平广延边际上的影响。试点地区与子女同住的农村中老年人失能发生率是未试点地区空巢中老年人的71.1%,未试点地区与子女同住的农村中老年人失能发生率比未试点地区空巢中老年人高6.4%,说明养老服务对试点地区空巢中老年人的失能发生率未产生显著影响。

| 总体活动能力(集约) | 是否失能(广延) | 生活满意度 | ||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 线性回归 | 线性回归 | 线性回归 | 混合logit | 线性回归 | 线性回归 | 混合logit | 线性回归 | |

| hccare | 0.214*** | −0.032** | 0.046* | |||||

| (0.072) | (0.015) | (0.025) | ||||||

| hccare×同住 | 0.271*** | 0.711*** | −0.030* | 1.370* | 0.062 | |||

| (0.090) | (0.091) | (0.015) | (0.232) | (0.042) | ||||

| hccare×空巢 | 0.105 | 0.945 | −0.025 | 1.157 | 0.036 | |||

| (0.091) | (0.177) | (0.020) | (0.118) | (0.026) | ||||

| 未试点×同住 | −0.092** | 1.064* | 0.011* | 1.052 | 0.001 | |||

| (0.039) | (0.038) | (0.006) | (0.036) | (0.009) | ||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市效应 | 控制 | 控制 | ||||||

| 个体效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| N | 26848 | 26848 | 26848 | 31070 | 26848 | 26848 | 31093 | 26848 |

| R2 | 0.722 | 0.723 | 0.588 | 0.110 | 0.588 | 0.531 | 0.0720 | 0.531 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号中数字为聚类到城市层面的标准误;列(1)、列(2)、列(3)、列(5)、列(6)、列(8)采用多维固定效应线性回归,列(4)和列(7)汇报的数字为几率比。 | ||||||||

列(7)和列(8)汇报了养老服务对不同居住安排的农村中老年人生活满意度的影响,养老服务使与子女同住的农村中老年人生活满意度高的概率增加37%,但对空巢中老年人未产生显著影响。从列(8)的回归系数看,试点地区与子女同住的农村中老年人满意度明显高于试点地区空巢中老年人和未试点地区与子女同住的中老年人,但不具有统计显著性,说明养老服务在满足服务对象需求方面仍有较大提升空间。综上可以得出两点结论:第一,养老服务对农村家庭养老起到了补充作用,即显著提升了农村中老年人的健康水平和生活满意度,所以假说1和假说2得到证实;第二,养老服务仅对与子女同住的农村中老年人产生积极影响,对养老需求更大的农村空巢中老年人未产生显著影响。

(二)估计结果的有效性分析

1. 平行趋势检验。本文采用事件研究法检验处理组与对照组在养老服务改革试点前是否存在显著差异。结果表明,试点之前交互项系数在统计上不显著异于0,表明处理组和对照组的农村中老年人失能发生率和生活满意度不存在明显差异,满足平行趋势假定。2016年之后,农村中老年人失能发生率和生活满意度分别出现下降和上升趋势,说明养老服务改革试点显著降低了试点地区农村中老年人的失能发生率,提高了其生活满意度。

2. 安慰剂检验。第一,采用1000次模拟随机生成的处理组和对照组并按照式(1)回归。根据回归结果,养老服务估计系数是以0为中心的正态分布,系数对应的P值大于0.05,可基本排除基准回归结果是由不可观测因素驱动的可能性。第二,虚构政策发生年份。本文将养老服务改革试点启动时间改为2015年,即2015年及以后政策试点时间虚拟变量取值为1。根据回归结果,处理组与对照组不同居住安排下的农村中老年人健康水平和生活满意度没有显著差异。

3.其他稳健性检验。第一,排除同期其他政策的影响。2016年7月人力资源社会保障部发布指导意见,探索建立长期护理保险制度。为了排除长期护理保险政策的影响,本文在式(2)中引入长期护理保险政策虚拟变量。根据回归结果,养老服务依然显著提升与子女同住农村中老年人的总体活动能力,降低其失能发生率,对农村空巢中老年人没有显著影响。长期护理保险可以显著提高农村中老年人的生活满意度,养老服务对农村中老年人生活满意度的影响为正,但不具有统计显著性,再次说明养老服务在提供精神慰藉服务和服务精准性方面有待改善。第二,替换样本数据。首先,将样本限定在常住地为农村的农业户口中老年人。其次,替换被解释变量生活满意度为“是否对未来持有乐观预期”,这是因为社会保障是稳定社会成员基本生活预期的重要手段,养老服务等政策的推广可能会缓解农村中老年人“老无所依”的忧虑,使其对未来生活持更加积极的态度。“是否对未来持乐观预期”根据CHARLS问卷中“我对未来充满希望”定义,从“很少或根本没有”到“大多数时间”依次取值为1至4,该变量是离散有序变量,采用有序Probit模型。回归结果表明,养老服务依然显著降低了与子女同住的农村中老年人的失能发生率,强化了其对未来生活的乐观预期,但对农村空巢老人没有影响。最后,将第二批试点城市作为政策处理组纳入分析。根据回归结果,养老服务依然仅对与子女同住的农村中老年人产生积极影响。第三,增加城市特征控制变量以及采用倾向得分匹配和双重差分法(PSM-DID)。(1)增加城市特征控制变量。根据民政部、财政部《关于开展2016年居家和社区养老服务改革试点申报工作的通知》(民函 〔2016〕 201号)的申报条件,试点城市选择的非随机性可能对实证结果产生影响,因此在基准回归的基础上补充控制可能影响城市是否入选试点的变量。参考贾凯冬等(2023)的方法,选择2015年城市老龄化程度、GDP(取对数)、人均GDP(取对数)、公共财政支出(取对数)、户籍人口规模和城镇职工基本养老保险参保人数(取对数)6个变量,并在回归中控制了这些变量与时间趋势项的交互项,从而进行稳健性检验。回归结果表明,养老服务显著提高了试点地区与子女同住老年人的总体活动能力和生活满意度,降低了失能发生率,对农村空巢老人没有影响。(2)使用PSM-DID方法。采用2015年各城市老龄化程度、GDP、人均GDP、公共财政支出、户籍人口规模、城镇职工基本养老保险参保人数及其与老龄化程度的交互项进行倾向得分匹配。1比2最近邻匹配、卡尺为0.02的1比2最近邻匹配和核匹配三种匹配方法的估计结果均与基准回归结果基本一致。

(三)异质性分析

1. 年龄异质性。不同养老服务可能对不同年龄段老年人的身心状态存在差异化影响,本部分将研究对象按照年龄分为小于60岁、60岁至74岁和75岁及以上三组,进行分组回归。根据回归结果,养老服务显著提高了小于60岁组中老年人和60岁至74岁组老年人的总体活动能力,降低了75岁及以上组高龄老年人的失能发生率,提升了60岁至74岁组老年人的生活满意度。这表明养老服务对高龄老人起到了提升基本生活功能的作用,对60岁至74岁组老人起到了身心健康双提升的作用。

2. 收入水平异质性。本文将农村中老年群体依据家庭人均可支配收入中位数分为低收入家庭和高收入家庭进行分组回归。根据回归结果,养老服务仅提升了高收入家庭中老年人的身体健康水平,对低收入家庭中老年人的身体健康没有显著影响,但提高了后者的生活满意度。这与陈飞和陈琳(2023)社区养老支持存在“马太效应”的结论一致。养老服务应进一步扩大覆盖面,使尽可能多的低收入家庭中老年人“老有所养”。

3. 地区经济异质性。本文将各个城市人均GDP数据与CHARLS数据匹配,并根据城市人均GDP中位数将样本分为欠发达城市和发达城市进行分组回归。根据回归结果,养老服务显著改善了发达城市中老年群体的身心状态,提高了欠发达城市中老年群体的总体活动能力,但降低了后者的生活满意度。可能的原因是欠发达城市财力有限,将大多数资金用于提供医疗服务和改善老人的基本生活设施,未能及时满足老人精神层面的需求。

4. 代际空间距离异质性。本文根据是否有子女住在同一县城将样本分为同城居住和非同城居住两组进行分组回归。根据回归结果,养老服务显著改善了与子女同城居住的中老年人的身心状态,但对不与子女同城居住的中老年人没有显著影响。

五、进一步分析

(一)机制检验

提升家庭照护能力是养老服务试点的重点任务之一,试点地区以购买服务等方式开展失能、半失能老年人家庭照护者技能培训,普及养老护理知识,这有助于提升子女的照护意愿和能力。基于此,本文从ADL获得帮助情况、子女照护与否和子女照护时间方面进一步探讨养老服务是否可以增强有照护需求的中老年人的照护服务可及性,以验证养老服务影响农村中老年人健康水平和生活满意度的作用机制。具体而言,ADL获得帮助情况根据CHARLS问卷中日常生活活动需要帮助的中老年人对“是否有人帮助您完成日常生活活动”的回答定义,若至少一项ADL有人帮助则赋值为1,否则为0。子女照护为虚拟变量,若子女提供非正式照护则赋值为1,否则为0。子女照护时间是过去一个月所有子女或孙子女提供的非正式照护天数之和。

从表4列(1)至列(3)可以看出,试点地区有照护需求的中老年人得到照护服务的概率比非试点地区高47.9%,子女提供照护的概率比非试点地区高52.0%,子女照护时间比非试点地区每月多9.02天,表明养老服务使得试点地区失能中老年人获得更多的照护服务,这有助于改善其身心状况。此外,养老服务仅显著提高了与子女同住老人的照护服务可及性,对有照护需求的空巢老人没有显著影响。可能的原因是:第一,试点地区通过开展家庭照护者培训,提高了子女的照护能力,照护技巧的增强减轻了子女照护的心理和生理负担,从而增加了其照护意愿和照护时间;第二,家庭“适老化”改造等服务需要同步安装网络信息服务系统、电子信息服务设备,配备健康监测设备等,那么与子女同住的老年人更能在子女的协助下高效利用这些智能化设备,因此养老服务对这部分老年人健康水平的改善作用更加明显。

| (1) | (2) | (3) | |

| ADL获得帮助情况 | 子女照护 | 子女照护时间 | |

| hccare | 1.479* | 1.520** | 9.022* |

| (0.318) | (0.295) | (4.279) | |

| hccare×同住 | 1.928** | 9.382*** | 41.399*** |

| (0.598) | (3.413) | (5.887) | |

| hccare×空巢 | 1.412 | 1.069 | 2.603 |

| (0.449) | (0.243) | (6.110) | |

| 未试点×同住 | 1.213* | 3.354*** | 26.601*** |

| (0.122) | (0.242) | (1.528) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 4101 | 5640 | 5608 |

| Pseudo R2 | 0.098 | 0.217 | 0.064 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号中数字为聚类到城市层面的标准误;列(1)和列(2)汇报的数字为几率比;由于子女照护时间存在零值左截取特征,列(3)采用Tobit模型。 | |||

(二)居家和社区养老服务的溢出效应

代际空间分离改变了传统的家庭照护劳动分工,在有照护需求的农村中老年群体中,接受配偶照护的占比68.98%,

本文选取配偶照护、配偶照护时间、子女经济支持和子女经济支持金额作为被解释变量进行回归,考察养老服务对试点地区照护依赖者配偶的照护负担和农村中老年群体子女的经济负担的影响。根据表5回归结果,养老服务显著降低了试点地区照护依赖者配偶的照护负担,并且对与子女同住的照护依赖者作用效果更明显。试点地区农村中老年人得到子女经济支持的概率是非试点地区的64.9%,子女经济支持金额每年减少约1213元,然而未对农村空巢老人家庭产生影响。以上结论表明,养老服务不仅能提高农村中老年人的健康水平和生活满意度,还能缓解配偶的照料负担和子女的经济负担,实现了“帕累托改进”。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 配偶照护 | 配偶照护时间 | 子女经济支持 | 子女经济支持金额 | |

| hccare | 0.460*** | −6.804*** | 0.649*** | −1212.931*** |

| (0.134) | (1.937) | (0.103) | (322.793) | |

| hccare×同住 | 0.165*** | −13.139*** | 0.221*** | −4924.433*** |

| (0.062) | (2.706) | (0.032) | (447.737) | |

| hccare×空巢 | 0.613 | −5.431** | 0.852 | −460.301 |

| (0.196) | (2.260) | (0.172) | (384.15) | |

| 未试点×同住 | 0.477*** | −4.139*** | 0.435*** | −2594.514*** |

| (0.047) | (0.619) | (0.023) | (102.416) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 5660 | 4312 | 31075 | 31078 |

| Pseudo R2 | 0.394 | 0.088 | 0.268 | 0.016 |

| 注:***和**分别表示1%、5%的显著性水平,括号中数字为聚类到城市层面的标准误;列(1)和列(3)汇报的数字为几率比;由于配偶照护时间和子女经济支持金额存在零值左截取特征,列(2)和列(4)采用了Tobit模型。 | ||||

六、结论与政策含义

本文基于能力和环境压力理论分析了养老服务对农村中老年人身体健康和生活满意度的影响及作用机制,并采用CHARLS 2011年、2013年、2015年和2018年四期面板数据进行实证检验。本文研究发现:第一,养老服务提高了农村中老年人的总体活动能力,使其失能发生率下降3.2%,生活满意度提高4.6%;第二,养老服务显著提高了与子女同住、收入水平高和与子女同城居住的农村中老年人的健康水平和生活满意度,而对农村空巢老人未产生显著影响;第三,养老服务通过增加照护依赖者的照护服务可及性来改善其身心状态;第四,养老服务既可以改善农村中老年人的身心状态,还可以缓解照护依赖者配偶的照护负担和子女的经济负担。

本文认为养老服务要结合居住安排、收入水平和年龄等因素形成多层次服务对象的保障格局。第一,针对农村空巢、低收入和高龄失能老人,一方面,要优先保障其基本生活需求,提高个体能力。完善高龄、失能老人补贴制度,以政府购买服务的方式为其提供配餐服务、配药送药、疾病预防和应急救助等。另一方面,要改善其居家养老条件,降低环境压力。以提升老年人居家生活的安全性和便利性为目标,对老年人家庭实施“适老化”改造,为其提供全方位的安全保障措施,包括安全设施、急救设备和紧急联络装置等。第二,针对与子女同住、中高收入和中低龄的农村老人,养老服务的重点应是发挥支撑辅助功能,比如完善村居养老设施,对购买和使用养老辅具提供指导和资金补贴以及提供医疗保健和精神慰藉服务等。第三,针对家庭养老照护者,要建立健全社会支持体系。社会养老资源仍需依托家庭这一基本单元才能发挥最大效用。因此,要强化家庭成员的养老责任和意识,从经济、技能、时间和心理等方面给予家庭照护者全方位的支持。在经济支持方面,实行养老服务补贴制度,即家庭成员提供养老服务可以获得一定的政府补贴,为家庭照护者提供养老保险和医疗保险补贴以保证其社会保障权益不会受到损失;在技能支持方面,将家庭照护者加入养老护理技能免费培训范围中,开展康复技巧、生活护理和紧急救助等技能培训,提高家庭照护质量和效率;在时间和心理支持方面,建立完善子女带薪陪护假制度,通过提供“喘息服务”和心理辅导等缓解家庭照护者的身心压力。

| [1] | 蔡伟贤, 吕函枰, 沈小源. 长期护理保险、居民照护选择与代际支持——基于长护险首批试点城市的政策评估[J]. 经济学动态, 2021(10): 48–63. |

| [2] | 陈飞, 陈琳. 健全养老服务体系: 社区养老支持与老龄健康[J]. 财经研究, 2023(2): 49–63. |

| [3] | 雷雳. 发展心理学[M]. 3版. 北京:中国人民大学出版社,2017. |

| [4] | 李放, 赵晶晶. 农民工回流能改善其父母的生活质量吗?[J]. 中国农村观察, 2018(3): 75–90. |

| [5] | 连玉君, 黎文素, 黄必红. 子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究[J]. 经济学(季刊), 2014(1): 185–202. |

| [6] | 刘畅, 易福金, 徐志刚. 父母健康: 金钱和时间孰轻孰重? ——农村子女外出务工影响的再审视[J]. 管理世界, 2017(7): 74–87. |

| [7] | 卢海阳, 钱文荣. 子女外出务工对农村留守老人生活的影响研究[J]. 农业经济问题, 2014(6): 24–32. |

| [8] | 曲延春, 阎晓涵. 晚年何以幸福: 农村空巢老人养老困境及其治理[J]. 理论探讨, 2019(2): 172–176. |

| [9] | 石智雷. 多子未必多福——生育决策、家庭养老与农村老年人生活质量[J]. 社会学研究, 2015(5): 189–215. |

| [10] | 陶涛, 金光照, 郭亚隆. 中国老年家庭空巢化态势与空巢老年群体基本特征[J]. 人口研究, 2023(1): 58–71. |

| [11] | 汪险生, 李宁, 胡平峰, 等. 公共养老能替代土地养老吗——来自“新农保”影响农地租出的经验证据[J]. 农业经济问题, 2022(5): 124–143. |

| [12] | 王贞, 封进. 长期护理保险对医疗费用的替代效应及不同补偿模式的比较[J]. 经济学(季刊), 2021(2): 557–576. |

| [13] | 于新亮, 黄俊铭, 康琢, 等. 老年照护保障与女性劳动参与——基于中国农村长期护理保险试点的政策效果评估[J]. 中国农村经济, 2021(11): 125–144. |

| [14] | 张川川, 陈斌开. “社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J]. 经济研究, 2014(11): 102–115. |

| [15] | 张晔, 程令国, 刘志彪. “新农保”对农村居民养老质量的影响研究[J]. 经济学(季刊), 2016(2): 817–844. |

| [16] | 张郁杨, 袁微. 养老金能否降低农村老人的健康风险?——兼论社区养老服务的协同作用[J]. 财经研究, 2022(11): 49–63. |

| [17] | 赵强社. 农村养老: 困境分析、模式选择与策略构想[J]. 农业经济问题, 2016(10): 70–82. |

| [18] | 郑晓冬, 方向明. 社会养老保险与农村老年人主观福利[J]. 财经研究, 2018(9): 80–94. |

| [19] | 朱玲, 何伟, 金成武. 农村劳动力转移与养老照护变迁[J]. 经济学动态, 2020(8): 3–19. |

| [20] | Baldassar L, Wilding R. Migration, aging, and digital kinning: The role of distant care support networks in experiences of aging well[J]. The Gerontologist, 2020, 60(2): 313–321. DOI:10.1093/geront/gnz156 |

| [21] | Iecovich E. Aging in place: From theory to practice[J]. Anthropological Notebooks, 2014, 20(1): 21–32. |

| [22] | Rowles G D. Place and personal identity in old age: Observations from Appalachia[J]. Journal of Environmental Psychology, 1983, 3(4): 299–313. DOI:10.1016/S0272-4944(83)80033-4 |

| [23] | Schulz R, Beach S R, Czaja S J, et al. Family caregiving for older adults[J]. Annual Review of Psychology, 2020, 71: 635–659. DOI:10.1146/annurev-psych-010419-050754 |

| [24] | Zhang H M, Zhang X Y, Zhao Y H, et al. Impact of formal care use on informal care from children after the launch of long-term care insurance in Shanghai, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(8): 2938. DOI:10.3390/ijerph17082938 |