2024第50卷第3期

一、引 言

2017年习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调“要构建以数据为关键要素的数字经济”,2022年中共中央 国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中明确指出“激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济”。数据资源已成为数字平台企业运作的“新石油”与竞争的关键点(David,2017)。作为数据资源的市场竞争主体,数字平台企业为争夺数据资源而实施“数据驱动型并购”的现象愈加普遍。2008至2018年间,谷歌、苹果、脸书、亚马逊和微软(GAFAM)五大巨头数字平台企业在全球进行了479起并购交易(Furman等,2019)。企查查数据显示,中国大型数字平台企业并购事件达542起。其中,2014年Facebook(现称“Meta”)以190亿美元收购WhatsApp,并基于后者的用户数据优化定向广告投放;2017年Microsoft以260亿美元收购LinkedIn,利用LinkedIn的数据定制客户关系管理软件;2021年Google以21亿美元收购Fitbit,以此强化Google在健康服务和定向广告市场的竞争优势。由此可见,数据驱动型并购是平台企业实现快速扩张和技术升级的重要战略手段,能为企业带来经济绩效的增长和持续的竞争优势。

近年来,部分学者开始关注数字并购对制造业企业数字化转型(唐浩丹和蒋殿春,2021;唐浩丹等,2022)和企业绩效(蒋殿春和唐浩丹,2021)的影响。关于数字平台并购经济绩效的研究仍大多基于用户视角,主要是分析用户规模网络外部性下并购对平台定价、利润及福利等的影响效应(谢运博和陈宏民,2018;Farronato等,2020;华忆昕等,2020),对平台间数据的交互影响提及较少,而该特征却是大数据环境下完整理解和认识数字平台并购动因及其经济绩效的关键。同时,现有文献的研究方法多集中于数理模型与数值模拟(Katz,2021;Motta和Peitz,2021;Chen等,2022)以及案例分析(Gautier和Lamesch,2021),没有通过微观数据进行计量分析与实证检验,缺乏对平台数据驱动型并购经济效应的整体认知;且研究成果多集中于法学领域的隐私侵害与创新损害等反竞争问题(Stucke和Grunes,2016;卢均晓,2021)。因此,数据驱动型并购对平台企业经济绩效的影响及机制的经济学解释和实证检验值得深入研究。

平台数据驱动型并购的特殊之处在于并购双方均拥有大量用户数据,其目的是获取目标平台的用户及其所产生的数据(唐浩丹和蒋殿春,2021;Chen等,2022)、数据处理能力和数据产品(卢均晓,2021)。理论上,数据具有“排他性”和“零边际成本”的特性,数据合并可以为平台企业带来竞争优势(Tucker,2019),即并购双方通过并购实现“数据共享”,能够最大限度整合和利用数据资源,追踪和分析用户行为偏好(韩春霖,2018),增强算法和算力,提升定向广告效果(Matz等,2019),实现精准化个性营销(江小涓,2017;Fast等,2021),提高平台服务质量与产品创新能力(侯泽敏和綦勇,2022),优化企业决策(McAfee和Brynjolfsson,2012;Grover等,2018;Hagiu和Wright,2020),实现数据规模经济(唐要家等,2022),提升数据资源配置效率和平台企业经济绩效。也有学者认为数据要素存在规模报酬递减特性。王超贤等(2022)系统阐述了数据要素报酬递减的情境和证据;Goldfarb和Tucker(2011)以及Kox等(2017)认为,数据规模增大会给用户带来隐私担忧继而增加平台企业隐私保护成本;Lambrecht和Tucker(2017)则认为,数据规模增加会加大平台间数据迁移、融合与管理难度,导致数据规模报酬递减而不利于数字平台企业经济绩效持续增长。可见,平台企业实施数据驱动型并购的经济效应仍然存在“促”与“抑”的争议。

本文尝试在数字平台分类基础上,从“数据”层面综合运用数理模型、数值模拟与实证方法考察平台数据驱动型并购的经济效应,以厘清数据驱动型并购与平台企业经济绩效之间的内在联系和传导机制。研究表明:(1)数据驱动型并购有利于提升平台企业经济绩效,且具有“时间滞后性”与“长期收敛性”特征;(2)“数据规模效应”与“市场势力效应”是数据驱动型并购影响平台企业经济绩效的路径机制;(3)由于目标平台数据规模和平台间数据共享成本存在差异,交易类平台并购、同业并购、高频率并购、高股权并购与跨境并购对数字平台企业经济绩效的影响效应更为显著。本文的边际贡献主要体现在:第一,从“数据”层面解析平台并购,揭示了用户数据是数字平台并购的关键动因,拓展了数字平台并购的研究视角和研究边界;第二,构建包含“数据要素”的平台并购博弈模型,并运用数值模拟揭示了数据驱动型并购影响平台企业经济绩效的内在机理;第三,首次筛选出可反映“中介性”“双边市场特性”和“数据驱动”的272家数字平台企业及其数据驱动型并购事件和财务数据,实证评估了数据驱动型并购对平台企业经济绩效的影响及其异质性,为评估平台数据驱动型并购的经济绩效提供了数据基础和经验证据。

二、理论分析与研究假说

本文借鉴Motta和Peitz(2021)以及Chen等(2022)关于企业并购与数据合并的模型框架,并考虑数据合并后双边用户效用发生的改变,构建了一个两阶段博弈模型来分析平台企业数据驱动型并购的效应及影响机制。

(一)博弈第一阶段:不实施数据驱动型并购的情形

假设市场中存在两个竞争平台

| $ \begin{array}{*{20}{c}}U_1^i=V+\alpha_1n_2^i-t_1n_1^i-p_1^i,U_2^i=V+\alpha_2n_1^i-t_2n_2^i+p_2^i-p^i\end{array} $ | (1) |

当平台为交易类平台时,如京东(电子商务)和滴滴(网约服务)等数字平台,其结构为:平台上存在消费者和销售商两组用户,销售商不仅售卖商品,为增加销量还会选择作为广告商在平台上投放广告。平台收益来源于两方面:一是双边用户交易活动;二是为销售商投放广告所收取的广告费。此时,假设销售商在平台上的商业活动给消费者所带来的净效用为

当平台为非交易类平台

由于交易类平台与非交易类平台的营收模式与定价方式存在差异,理论模型构建不能一概而论,后文将运用实证方法对此进行异质性检验。接下来本文主要对“交易类平台”进行均衡计算与分析,非交易类平台可以看作是交易类平台参数取值的特殊情况。

| $ n_1^i=\dfrac{1}{2}+\dfrac{t_2(p_1^j-p_1^i)+\alpha_1\left(p^j-p^i-p_2^j+p_2^i\right)}{2\left(t_1t_2-\alpha_1\alpha_2\right)},n_2^i=\dfrac{1}{2}+\dfrac{t_1\left(p^j-p^i-p_2^j+p_2^i\right)+\alpha_2\left(p_1^j-p_1^i\right)}{2\left(t_1t_2-\alpha_1\alpha_2\right)} $ | (2) |

平台通过匹配双边用户交易或为广告商投放广告获取收入。为分析简便,假设平台企业的边际成本、固定成本均为0。则平台

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {{\pi ^i} = p_1^in_1^i - p_2^in_2^i + {p^i}n_2^i = p_1^in_1^i + \left( {{p^i} - p_2^i} \right)n_2^i} \end{array} $ | (3) |

在对称均衡中,每个平台对广告商收取相同的价格

(二)博弈第二阶段:实施数据驱动型并购的情形

假设平台

| $ \begin{array}{*{20}{c}}U_1^A=V+\alpha_1n_2^A-t_1n_1^A-p_1^A+\alpha\xi^i\end{array},U_2^A=V+\alpha_2n_1^A-t_2n_2^A+p_2^A-p^A+\alpha\xi^i $ | (4) |

同理,将

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {n_1^A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{{{t_2}\left( {p_1^B - p_1^A} \right) + {\alpha _1}\left( {{p^B} - {p^A} + p_2^A - p_2^B} \right) + \alpha {\xi ^i}\left( {{t_2} + {\alpha _1}} \right)}}{{2\left( {{t_1}{t_2} - {\alpha _1}{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (5) |

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {n_2^A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{{{\alpha _2}\left( {p_1^B - p_1^A} \right) + {t_1}\left( {{p^B} - {p^A} + p_2^A - p_2^B} \right) + \alpha {\xi ^i}\left( {{t_1} + {\alpha _2}} \right)}}{{2\left( {{t_1}{t_2} - {\alpha _1}{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (6) |

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {n_1^B = \dfrac{1}{2} - \dfrac{{{t_2}\left( {p_1^B - p_1^A} \right) + {\alpha _1}\left( {{p^B} - {p^A} + p_2^A - p_2^B} \right) + \alpha {\xi ^i}\left( {{t_2} + {\alpha _1}} \right)}}{{2\left( {{t_1}{t_2} - {\alpha _1}{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (7) |

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {n_2^B = \dfrac{1}{2} - \dfrac{{{\alpha _2}\left( {p_1^B - p_1^A} \right) + {t_1}\left( {{p^B} - {p^A} + p_2^A - p_2^B} \right) + \alpha {\xi ^i}\left( {{t_1} + {\alpha _2}} \right)}}{{2\left( {{t_1}{t_2} - {\alpha _1}{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (8) |

此时平台

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {P_1^A = {t_1} - {\alpha _2} +\dfrac{{\left[ {3{t_1}{t_2} - {\alpha _2}\left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right) - {t_1}\left( {{\alpha _2} - {\alpha _1}} \right)} \right]\alpha {\xi ^i}}}{{9{t_1}{t_2} - \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)\left( {{\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (9) |

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {{P^A} - P_2^A = {t_2} - {\alpha _1} + \dfrac{{\left[ {3{t_1}{t_2} - {\alpha _1}\left( {2{\alpha _2} + {\alpha _1}} \right) + {t_2}\left( {{\alpha _2} - {\alpha _1}} \right)} \right]\alpha {\xi ^i}}}{{9{t_1}{t_2} - \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)\left( {{\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (10) |

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {P_1^B = {t_1} - {\alpha _2} - \dfrac{{\left[ {3{t_1}{t_2} - {\alpha _2}\left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right) - {t_1}\left( {{\alpha _2} - {\alpha _1}} \right)} \right]\alpha {\xi ^i}}}{{9{t_1}{t_2} - \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)\left( {{\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (11) |

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {{P^B} - P_2^B = {t_2} - {\alpha _1} - \dfrac{{\left[ {3{t_1}{t_2} - {\alpha _1}\left( {2{\alpha _2} + {\alpha _1}} \right) + {t_2}\left( {{\alpha _2} - {\alpha _1}} \right)} \right]\alpha {\xi ^i}}}{{9{t_1}{t_2} - \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)\left( {{\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)}}} \end{array} $ | (12) |

将均衡价格关系式代入式(5)和式(6),可得主并平台

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {N_1^A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\alpha {\xi ^i}\left( {3{t_2} + {\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)}}{{2\left[ {9{t_1}{t_2} - \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)\left( {{\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)} \right]}}} \end{array},\begin{array}{*{20}{c}} {N_2^A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\alpha {\xi ^i}\left( {3{t_1} + 2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)}}{{2\left[ {9{t_1}{t_2} - \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _2}} \right)\left( {{\alpha _1} + 2{\alpha _2}} \right)} \right]}}} \end{array} $ | (13) |

由于参数过多,表达式过于复杂,不便于进一步分析数据驱动型并购对平台

| $ {\varPi ^A} = \sqrt 2 - 1 + \dfrac{{2{\xi ^i}}}{3} + \dfrac{{\left( {\sqrt 2 + 1} \right){\left( \xi ^i\right)}^2}}{9} - c{\xi ^i} $ | (14) |

在前文基础上,与不实施数据驱动型并购的平台利润

| $ {{{\Delta }}{\varPi ^A} = \dfrac{{2{\xi ^i}}}{3} + \dfrac{{\left( {\sqrt 2 + 1} \right)\left({\xi ^i}\right)^2}}{9} - c{\xi ^i}} $ | (15) |

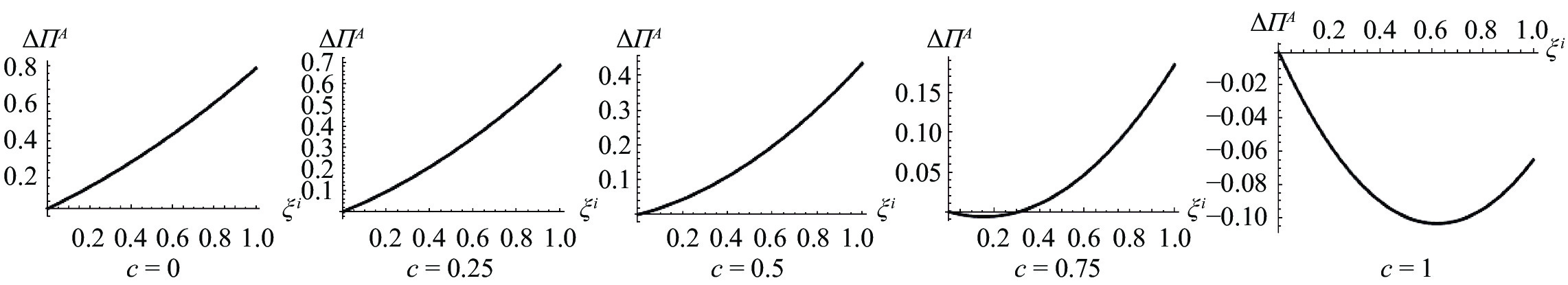

式(15)表明,数据驱动型并购对平台企业经济绩效的影响效应与目标平台数据规模

|

|

图 1

数据驱动型并购对主并平台利润的影响

注:此为交易类平台利润变化示意图。非交易类平台依据前文所述平台结构与定价特征,可得 |

图1表明,当数据共享成本为0

H1a:数据驱动型并购有利于数字平台的经济绩效。

H1b:数据驱动型并购不利于数字平台的经济绩效。

进一步地,当数据共享成本较小时,一方面,平台企业数据驱动型并购通过提升数据规模

H2a:数据驱动型并购通过“数据规模效应”影响数字平台的经济绩效。

H2b:数据驱动型并购通过“市场势力效应”影响数字平台的经济绩效。

三、研究设计

(一)数据来源

1. 数字平台企业。依据研究目标,考虑数字平台相关数据的可得性,本文以上市数字平台企业为样本,以是否控制双边数字平台(APP或网站)为主要判断依据,如阿里巴巴控制淘宝、腾讯控制微信等,结合数字平台企业官网、新闻网页、公告等信息载体对Wind与Choice数据库中列示的“互联网企业”进行平行比对和综合判断,最终选出272家上市数字平台(包括A股、港股和美股)。为进行机制检验与进一步异质性分析,需要对并购双方进行平台分类。由于数字平台具有双边特性,传统单边市场分析中根据企业行业代码判定平台类型不再适用。而国家统计局颁布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》与《互联网平台分级分类指南(征求意见稿)》在完整性和科学性上存在局限(于立,2022),因此本文借鉴于立和王建林(2020)以及于立(2022)的平台分类思路,依据“核心平台服务”对每家数字平台企业逐一进行分类。每个数字平台企业都对关键互联网细分领域拥有控制力,提供核心平台服务,如谷歌(搜索引擎)、脸书(社交网络)、亚马逊(电子商务)、搜狐(门户资讯)等。具体平台分类结果如表1所示,其中非交易类平台企业95家,交易类平台企业177家,行业分类20种。

| 市场分类 | 行业分类 | 典型数字平台企业 | 数量 |

| 非交易 类平台 |

搜索引擎 | 谷歌、百度、三六零 | 9 |

| 门户资讯 | 新浪、雅虎、网易 | 59 | |

| 社交社区 | Meta、Twitter、腾讯 | 26 | |

| 地图导航 | 高德 | 1 | |

| 交易类 平台 |

电子商务 | 亚马逊、阿里巴巴、京东 | 67 |

| 网络视频 | 乐视网、爱奇艺、哔哩哔哩 | 11 | |

| 网络直播 | 天鸽互动、映宇宙、花房集团 | 4 | |

| 网约服务 | 滴滴出行、Uber、神州优车 | 5 | |

| 即时配送 | Takeaway、美团、达达 | 4 | |

| 在线旅游 | 携程、途牛、同程旅行 | 13 | |

| 求职招聘 | 前程无忧、智联招聘、BOSS直聘 | 8 | |

| 汽车交易 | Autoweb、五八汽车、汽车之家 | 12 | |

| 房屋租售 | Compass、爱彼迎、贝壳 | 10 | |

| 在线阅读 | 阅文集团、中文在线、平治信息 | 4 | |

| 在线医疗 | 平安好医生、京东健康、医脉通 | 5 | |

| 在线音乐 | 云音乐、喜马拉雅、荔枝 | 7 | |

| 网络游戏 | 网龙、顺网科技、四三九九 | 11 | |

| 在线教育 | 新东方在线、无忧英语、流利说 | 10 | |

| 家装服务 | 美家帮、土巴兔 | 3 | |

| 在线票务 | 阿里影业、猫眼娱乐、善为影业 | 3 | |

| 总计 | 20 | − | 272 |

| 资料来源:作者整理。 | |||

2. 数据驱动型并购事件。以所筛选数字平台企业为主并方,利用其英文名称

(二)主要变量

1. 被解释变量:平台利润(Profit)。受限于数字平台相关数据的可获得性,同时基于上述数理模型与数值模拟的结论,本文以“平台利润+最小值+1”的自然对数作为被解释变量,考察平台企业数据驱动型并购的经济效应。数字平台企业主要为在线业务,平台利润能够准确反映平台间数据合并所带来的收益与成本,因为数据合并可能为某些市场带来高收入但利润较低。

2. 解释变量:数据驱动型并购(Acq)。本文以数据驱动型并购组别虚拟变量与并购实施时间虚拟变量的交互项(Group×Post)表征平台数据驱动型并购(Acq)。具体而言,将实施数据驱动型并购的平台企业Group设置为1,作为实验组;将未实施数据驱动型并购的平台企业设置为0,作为对照组;数据驱动型并购前后的时间虚拟变量Post分别设置为0和1。由于不同平台企业实施数据驱动型并购的时间并不相同,其时间虚拟变量并不完全一致。

3. 控制变量(Controls)。考虑到其他企业层面的因素可能影响平台经济绩效,本文控制了以下变量:平台规模(Scale,数字平台企业员工总数的对数);资产负债率(Lev,总负债/总资产);管理费用率(Manage,管理费用/营业收入);销售费用率(Sale,销售费用/营业收入);股权集中度(Share,第一大股东持股比例);平台经营时间(Age,成立年龄)。

(三)描述性统计

未匹配的处理组样本与对照组样本在并购实施之前的主要变量描述性统计,以及经过逐年倾向得分匹配后的样本描述性统计结果表明,实施数据驱动型并购的处理组与未实施数据驱动型并购的对照组在平台规模、资产负债率、销售费用率、股权集中度与平台经营时间等方面均存在显著差异,进一步证明有必要采用PSM结合DID获得无偏估计。

(四)模型设定

由于数据驱动型并购是平台企业内部决策,可能存在内生性问题,但受制于相关文献中并未出现公认有效的工具变量,且数字平台企业相关数据获取较难,本文参照Stiebale(2016)的研究方法,采用倾向得分匹配与双重差分相结合(PSM−DID)的方法,使用面板双向固定效应模型,考虑个体固定效应和时间固定效应,缓解因选择性偏差和不随时间变化的遗漏变量而产生的内生性问题。考虑到平台企业实施数据驱动型并购时间并不一致,需要对样本进行逐年匹配(谢申祥等,2021)。在每一年中,基于基准回归中所有控制变量,采用最近邻匹配法为当年实施数据驱动型并购的平台企业寻找最相似的未实施数据驱动型并购的对照组样本。据此,本文构建如下多时点双重差分模型:

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {Profi{t_{i,t}} = \alpha + \beta Ac{q_{i,t}} + \gamma Control{s_{i,t}} + idFE + yearFE + {\varepsilon _{i,t}}} \end{array} $ | (16) |

其中,Profit表示平台利润,Acq表示数据驱动型并购,Controls为控制变量合集。

四、实证结果

(一)匹配的平衡性检验

匹配完成后,本文对匹配效果进行了逐年平衡性检验。

(二)匹配基础上多时点DID估计的基准结果

表2报告了逐年PSM−多时点DID估计的数据驱动型并购影响平台企业经济绩效的回归结果。列(1)未考虑控制变量与固定效应,列(2)控制了企业与年份固定效应,列(3)是加入控制变量及企业和年份固定效应的估计结果。可以看到,Acq的系数均显著为正,表明数据驱动型并购有利于提升平台企业经济绩效,从而拒绝了H1b。

| 变量 | (1)Profit | (2)Profit | (3)Profit |

| Acq | 0.1077***(0.010) | 0.0269***(0.007) | 0.0163**(0.007) |

| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 |

| 企业固定 | 不控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定 | 不控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2073 | 2073 | 2073 |

| adj. R2 | 0.0520 | 0.8575 | 0.8685 |

| 注:括号内为对应标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下表统同。 | |||

(三)平行趋势检验与动态效应分析

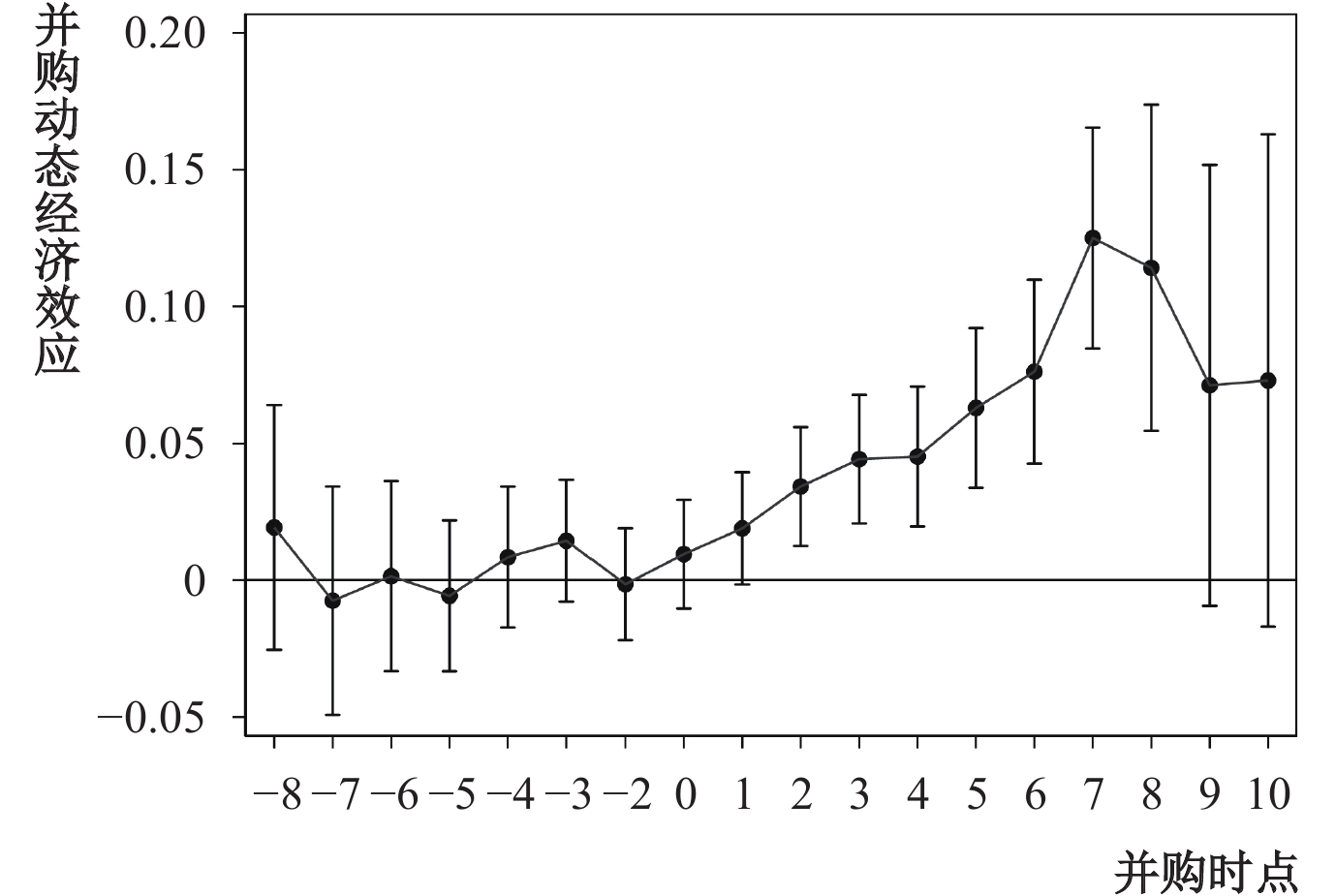

图2表明,数据驱动型并购效应表现出“数据时效滞后—数据潜力释放—并购绩效收敛”的非线性变化轨迹。具体地,平台企业数据驱动型并购前,各期估计系数均不显著且接近于0,表明处理组与对照组样本在数据驱动型并购之前不存在显著差异,DID模型设定满足平行趋势假定,使用DID方法可得到相对合理的并购效应。在动态效应方面,并购当期及之后1年,数据驱动型并购的影响作用并不明显,而在并购后第2至第8期系数显著为正,说明数据驱动型并购对平台企业经济绩效具有显著的提升作用,且在并购后逐渐增强并在第7期达到最大,反映了数据驱动型并购对平台利润的影响是在并购后逐渐释放的。之后第8期,数据驱动型并购对平台利润的影响快速下降且不再显著。动态效应检验结果进一步验证了H1a,并表明平台企业在数据驱动型并购后需要经过一定时间整合数据资源,对目标平台数据进行迁移、融合和管理,利用新增消费者数据及其与原数据间的数据网络效应提高平台服务质量并提升平台收益。但在数据的弱时效性或用户隐私担忧、广告侵扰与价格歧视等用户流失风险因素制约下,平台经济绩效最终还将收敛至正常水平。

|

| 图 2 平行趋势检验与动态效应分析 |

(四)稳健性检验

1. 基于模型设定的稳健性检验。(1)更换匹配方法:截面PSM与熵平衡EBM。由于PSM适用于截面数据而DID适用于面板数据,采取逐年匹配可能导致匹配对象在政策前后不一致(白俊红等,2022)。因此,本文依次使用截面PSM与熵平衡EBM匹配样本进行稳健性检验。结果显示,截面PSM−DID与EBM−DID的Acq系数均显著为正,与基准回归结果无实质性差异,表明数据驱动型并购对平台企业经济效益的提升效果是稳健的。(2)控制多维度固定效应。考虑到行业层面的异质性可能对平台企业经济绩效产生重要影响,本文对不同数字平台行业分类进行控制。结果显示,增设行业固定效应后Acq系数显著为正,表明在控制宏观因素后,基准回归结果依然稳健。

2. 安慰剂检验。多时点DID中每个平台企业数据驱动型并购的时点不同,需要同时随机生成伪处理组虚拟变量

3. 多时点DID异质性处理效应。多时点DID模型可能存在异质性处理效应而导致估计结果偏误(Callaway和Sant’Anna,2021)。本文使用csdid命令检验模型可能存在的异质性处理效应,结果表明总体平均处理效应(ATT)为0.04,且在1%的水平上显著,分时期效应表明实施数据驱动型并购之前平台企业经济绩效并不显著,而实施数据驱动型并购之后其对平台企业经济绩效产生了显著的促进作用。这说明在考虑异质性处理效应之后,结论仍然稳健。

(五)机制检验

基于前文理论分析,为检验数据驱动型并购影响平台企业经济绩效的机制,本文借鉴江艇(2022)的研究方法构建如下中介效应模型。其中,

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {Me{d_{i,t}} = \alpha + \delta Ac{q_{i,t}} + \gamma Control{s_{i,t}} + idFE + yearFE + {\varepsilon _{i,t}}} \end{array} $ | (17) |

1. 数据规模效应。数据驱动型并购为平台企业带来更多数据资源,使其能够实现数据规模经济。数字平台企业年报显示,并购方会将目标平台的用户及其数据确认为无形资产,

| 变量 | (1)Ias | (2)Lerner |

| Acq | 1.1755**(0.501) | 4.5516**(2.198) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 企业固定 | 控制 | 控制 |

| 年份固定 | 控制 | 控制 |

| N | 2073 | 2073 |

| adj. R2 | 0.5703 | 0.8478 |

2. 市场势力效应。该部分验证数据驱动型并购是否会通过增强市场势力而提升平台企业经济绩效。基于平台企业数据的可获得性,本文引入勒纳指数(Lerner)度量数字平台企业市场势力,参考唐要家等(2022)的研究,将其简化为(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入。表3中列(2)的回归结果表明,数据驱动型并购能够显著提高平台企业市场势力,表明数据驱动型并购所产生的市场势力效应可以进一步提升平台企业经济绩效,验证了假说H2b。

五、进一步研究

关于平台企业大规模数据驱动型并购的“成本”与“收益”和“当前绩效”与“长远发展”存在诸多争议,选择何种并购模式成为数字平台企业亟需考虑的战略方向和抉择难点。依据数理模型,数据驱动型并购效应与目标平台数据规模

(一)主并平台类型的异质性

Filistrucchi等(2014)按照两边用户是否存在交易,将平台区分为“交易类”与“非交易类”平台:前者两边用户的每次互动都以可观察和可验证的交易为特征;后者不同边用户之间的交互没有交易特征或交易是不可观察和不可验证的,广告费是其主要收益来源。于立(2022)认为交易类平台(作者称之为“一般应用平台”)中介性较高,为双边收费模式,用户既是平台产品或服务的“消费者”,也是数据的“生产者”,平台在赚取佣金和中介费的同时,利用消费者数据为广告商投放定向广告并收取广告费;非交易类平台(作者称之为“广告主导平台”)中介性较低,采取单边收费模式,即消费者以数据换取免费服务,平台以加工数据赚取广告费,广告商以广告费换取用户数据和平台服务。因此,从交易特征和营收模式来看,交易类平台与非交易类平台存在明显差异,其并购后对数据的整合和利用程度可能不同。

基于现有研究,本文将筛选出的数字平台划分为交易类平台和非交易类平台。表4 Panel A中列(1)、列(2)报告了不同类型平台数据驱动型并购影响经济绩效的异质性分析结果,交易类平台Acq系数显著为正,但非交易类平台的系数并不显著,而且组间系数差异在1%的水平上显著,表明交易类平台的数据驱动型并购效应更强,这与理论假设稍有出入。可能的原因在于,非交易类平台(如谷歌)实际上仅使用其数据的0.1%支持其决策(Varian,2014),意味着对该类平台而言,数据并非越多越好,或者数据报酬递增到报酬递减的临界点较低,数据规模越大反而越容易因为数据质量低下和快速折旧等因素而不利于平台定向广告精准度(王超贤等,2022),因此非交易类平台数据规模竞争优势较弱。而Junqué de Fortuny等(2013)实证研究表明,某些交易类平台即使在数据规模已然十分庞大的基础上,其预测能力仍然随数据集的增长而提高,即数据积累能够为交易类平台带来更高的数据规模报酬。

| Panel A:主并平台类型、数据驱动型并购行业异质性检验结果 | ||||||||||||||||||||||||

| 变量 | (1)非交易类平台 | (2)交易类平台 | (3)跨业并购 | (4)同业并购 | ||||||||||||||||||||

| Acq | 0.0143(0.012) | 0.0151*(0.008) | 0.0144**(0.007) | 0.0284***(0.009) | ||||||||||||||||||||

| N | 754 | 1319 | 1479 | 1248 | ||||||||||||||||||||

| adj. R2 | 0.8966 | 0.8378 | 0.8185 | 0.8536 | ||||||||||||||||||||

| 组间系数差异 | p-value=0.0000*** | p-value=0.0000*** | ||||||||||||||||||||||

| Panel B:数据驱动型并购频率、并购股权与并购区位异质性检验结果 | ||||||||||||||||||||||||

| 变量 | (1)高频率并购 | (2)低频率并购 | (3)高股权并购 | (4)低股权并购 | (5)跨境并购 | (6)境内并购 | ||||||||||||||||||

| Acq | 0.0329***(0.011) | 0.0049(0.004) | 0.0273***(0.010) | 0.0071(0.006) | 0.0382***(0.008) | 0.0114(0.009) | ||||||||||||||||||

| N | 1389 | 1295 | 1696 | 1031 | 1018 | 1575 | ||||||||||||||||||

| adj. R2 | 0.7996 | 0.7928 | 0.8124 | 0.7975 | 0.7904 | 0.8219 | ||||||||||||||||||

| 组间系数差异 | p-value=0.0000*** | p-value=0.0000*** | p-value=0.3390 | |||||||||||||||||||||

| 注:p-value为经过1000次自抽样的费舍尔组合检验方法得到的组间系数差异显著性。此外,上述模型控制了其他控制变量以及企业与年份固定效应。 | ||||||||||||||||||||||||

(二)平台并购行业的异质性

数据驱动型并购涉及同类或不同类型平台之间数据的交互作用,有必要对并购双方行业相关性进行分析。依据核心平台服务对并购双方数字平台企业进行行业分类,本文界定了平台数据驱动型“同业并购”与“跨业并购”。前者是指并购双方属于同一行业分类,如“百度”(搜索引擎)并购“Hao123”(搜索引擎);后者是指并购双方属于不同行业分类,如“腾讯”(社交社区)并购“虎牙”(网络直播)。

对此,本文通过逐一识别,将数据驱动型并购事件样本分为同业并购与跨业并购。由于此处仅对处理组样本进行异质性分析,需要对处理组和对照组重新进行逐年匹配。

(三)平台并购频率的异质性

不同并购频率或并购次数对平台企业经济绩效的影响可能存在差异,特别是数字平台企业热衷于“连续并购”而非“单次并购”。连续并购平台将在短时期内积累大量数据资源和知识基础,以获得快速成长(白雪洁和卫婧婧,2017)。当然,低频率的并购可以使平台有充足的时间完全利用所获数据,使其算法学习能力达到顶峰,避免造成“数据浪费”,而且并购经验的学习以及长期的收购计划也将减损平台并购风险(庄明明等,2021)。因此,对于并购频率的研究一直是学术界的热点问题,但结论尚未明晰。

本文以并购当期的并购事件为样本,将该年度实施多次数据驱动型并购的平台企业视为高频率并购,仅实施一次数据驱动型并购的平台企业视为低频率并购。匹配成功后估计结果如表4 Panel B中列(1)和列(2)所示,高频率的数据驱动型并购对平台企业经济绩效的影响效应Acq系数在1%的水平上显著为正,而数据驱动型低频率并购的系数并不显著,组间系数差异在1%的水平上显著。原因在于,数据具有弱时效性(Schepp和Wambach,2016),高频率并购可在短期内最大限度地占有更多量和更多类用户数据,扩大数据规模与数据范围,加速数据驱动的学习效应,在数据时效内实现数据资源优化配置和提高平台效率,也能利用目标平台数据快速进入新市场,为核心平台构筑“护城河”,提高核心平台市场势力。

(四)平台并购股权的异质性

高股权并购与低股权并购下并购双方愿意共享数据的程度可能存在明显差异(蒋冠宏,2021;2022),对目标平台的股权选择是决定并购双方数据资源整合程度或数据网络效应高低的关键。合理的股权选择可以使双方数据资源发挥最大效用,提升平台企业经济绩效,而不恰当的股权选择可能会引发平台资源投入与并购风险之间的不匹配,降低数据资源整合效率和预期回报(林季红和张璐,2013)。一般而言,高股权并购能够帮助数字平台企业更有效地管理和控制目标平台,获取目标平台的重要用户与数据资源,追求更好的协同效应。因此,数据驱动型并购采取高股权可能会优于低股权。

基于此,参考林季红和张璐(2013)与蒋冠宏(2021;2022)的研究思路,本文以最终所获目标平台股权为准,将并购股权大于等于51%的样本列为高股权并购,其他样本视为低股权并购。

(五)平台并购区位的异质性

研究并购效应需要区分跨境并购与境内并购(Bertrand和Zuniga,2006;Chidambaran等,2018)。数字平台企业正在积极寻求海外市场,如阿里巴巴先后收购东南亚电商平台Lazada与南亚电商平台Daraz。跨境并购涉及数据资源与数据分析技术的跨国再配置与数字平台企业边界的跨国重构(任曙明等,2017)。基于此,数字平台企业可以将其置身于更大、更多样化的“数据池”中,在全球范围内共享数据资源与数据分析技术,产生更大协同效用(陈爱贞和张鹏飞,2019;蒋殿春和唐浩丹,2021),建立竞争优势,对平台经济绩效产生积极影响。与此同时,跨境并购因文化摩擦、制度差异、地理距离、信息障碍与数据安全审查等将加大并购后数据资源整合难度,带来“新进入者劣势”和“柠檬问题”(李德辉和范黎波,2022),降低并购平台数据利用和创新效率,减小经济绩效增长空间,此时境内并购或许更具有优势。因此,数据驱动型跨境并购与境内并购效应尚存在诸多不确定性和模糊性。

为验证上述猜测,本文将并购双方属于不同国别的并购样本视为跨境并购,并购双方属于同一国别的并购样本视为境内并购。表4 Panel B中列(5)、列(6)估计结果表明,数据驱动型跨境并购对平台企业经济绩效的影响效应Acq在1%的水平上显著为正,而数据驱动型境内并购的影响系数并不显著。虽然未通过组间系数差异检验,但系数值与显著性均在跨境并购组别中更大,基本符合本文逻辑。究其原因,突破地理限制的数字消费市场拓展了平台企业跨境发展的广阔空间,如腾讯、阿里巴巴等均为大型跨国数字平台企业。跨境并购可获得别国消费者互补性数据资源和数据分析技术,突破本国数据资源约束和创新瓶颈,利用目标平台的用户和用户数据及数据分析技术开拓国外市场,打造独特数据组合竞争优势,提升国际性算法能力,产生数据溢出效应。这一结论为数字平台企业“走出去”拓展海外市场提供了理论支持。

六、结论与启示

在数字平台企业频繁并购与数据要素备受关注的市场背景下,深入分析平台企业数据驱动型并购对数字经济高质量发展具有重要意义。本文构建基于“数据要素”的动态博弈模型,并利用2009―2021年上市的数字平台企业面板数据建立逐年PSM−多时点DID模型,系统评估了数据驱动型并购对平台经济绩效的影响。研究发现,考察期内数据驱动型并购显著提高了平台企业经济绩效,但并购效应存在“时间滞后性”和“长期收敛性”,这一结论得到了一系列稳健性检验的支持。机制检验结果表明,数据驱动型并购通过“数据规模效应”与“市场势力效应”,对数字平台企业经济绩效产生积极影响。进一步异质性分析发现,交易类平台数据驱动型并购效应显著为正,而非交易类平台并购效应并不显著;数据驱动型跨业并购与同业并购效应均显著为正,且数据驱动型同业并购效应更为明显;高频率的数据驱动型并购对平台经济绩效具有显著正向影响,而低频率的数据驱动型并购效应并不明显;数据驱动型高股权并购效应显著为正,而数据驱动型低股权并购效应并不显著;数据驱动型跨境并购对平台企业经济绩效的影响效应强于境内并购。基于以上结论,本文的政策启示如下:

1. 企业层面。首先,并购的“快”与“好”是数字平台企业放弃“自建”而选择“并购”数据资源的重要原因(唐浩丹和蒋殿春,2021)。平台企业应充分利用数据驱动型并购对经济绩效的积极影响效应,重视数据驱动型并购在提升数据规模方面的重要作用,在“赢家通吃”的市场上捕获更多“改换门庭”的消费者及其数据,提高市场效率。但数据驱动型并购效应具有长期收敛性,这意味着平台企业数据集聚的优势并不能长久或无限存在,平台企业也不可能无边界,应当重视数据的弱时效性,加快数据处理并优化算法学习,兼顾消费者隐私、广告侵扰与价格歧视等消费者福利减损而带来的用户流失风险,维护平台企业高质和高效发展。其次,对于数字平台企业并购策略选择,需要考虑并购所带来的收益增长范围,尽可能发挥数据规模经济最大效力,有效应对平台间数据迁移、数据融合与数据管理等高额数据共享成本,避免对平台自身利润的侵蚀。特别是非交易类平台,通过高额并购大量集聚数据或许并非明智的选择。数字平台可以重点实施高频率并购、同业并购与高股权并购,并适当开拓海外市场。

2. 政府层面。数据驱动型并购有利于实现数据规模经济,但平台并购后市场势力的提升可能造成排除和限制竞争的“数据垄断”问题,相关反垄断案例日益增加。基于数据驱动型并购的“双刃剑”作用,政府需要兼顾平台并购的垄断效应,在平台并购反垄断执法中结合用户数据、网络流量、数据网络效应等特征,依据平台类型,遵循“分类施策”原则,考察数据驱动型并购的用户空间、福利空间、创新空间等以完善竞争分析与竞争损害评估,通过改进并购控制重拾竞争益处,实现激发企业活力、维护市场公平竞争的目的。

本文拓展和丰富了平台并购理论与相关实证研究,为优化数字平台企业并购策略与平台经济健康高效发展提供了有益参考。但本文相关被解释变量和控制变量的选取仍沿用传统企业层面指标,若以活跃用户数或网络流量衡量平台规模,以用户的行业渗透率表示平台市场势力,以广告收入或利润作为被解释变量测度数字平台企业经济绩效,可能会得到更为准确、直观的结果,但该类公开数据太少。未来将继续跟踪此类指标和数据,完善数据驱动型并购相关研究。

| [1] | 白俊红, 张艺璇, 卞元超. 创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022(6): 61–78. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2022.06.004 |

| [2] | 白雪洁, 卫婧婧. 企业并购、方式选择和社会福利影响——基于2008−2014年上市公司的实证研究[J]. 经济管理, 2017(1): 32–48. |

| [3] | 陈爱贞, 张鹏飞. 并购模式与企业创新[J]. 中国工业经济, 2019(12): 115–133. |

| [4] | 韩春霖. 反垄断审查中数据聚集的竞争影响评估——以微软并购领英案为例[J]. 财经问题研究, 2018(6): 27–34. |

| [5] | 侯泽敏, 綦勇. 网络平台共享消费者数据的策略选择及福利分析——基于数据双重价值的视角[J]. 财经研究, 2022(1): 78–92. DOI:10.16538/j.cnki.jfe.20211016.301 |

| [6] | 华忆昕, 许恒, 马清. 网约车平台公司并购的福利效应研究[J]. 财贸研究, 2020(9): 88–98. |

| [7] | 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100–120. |

| [8] | 江小涓. 高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J]. 经济研究, 2017(3): 4–17. |

| [9] | 蒋殿春, 唐浩丹. 数字型跨国并购: 特征及驱动力[J]. 财贸经济, 2021(9): 129–144. |

| [10] | 蒋冠宏. 并购如何提升企业市场势力——来自中国企业的证据[J]. 中国工业经济, 2021(5): 170–188. |

| [11] | 蒋冠宏. 企业并购如何影响绩效: 基于中国工业企业并购视角[J]. 管理世界, 2022(7): 196–211. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2022.07.016 |

| [12] | 李德辉, 范黎波. 从“外来者”到“局内人”: 中国企业跨国并购中的文化摩擦[J]. 南开管理评论, 2022(3): 35–48. |

| [13] | 林季红, 张璐. 中国企业海外并购的股权策略选择[J]. 财贸经济, 2013(9): 76–84. |

| [14] | 卢均晓. 数据驱动型国际并购反垄断审查: 挑战与应对[J]. 国际贸易, 2021(11): 70–79. |

| [15] | 任曙明, 许梦洁, 王倩, 等. 并购与企业研发: 对中国制造业上市公司的研究[J]. 中国工业经济, 2017(7): 137–155. |

| [16] | 唐浩丹, 方森辉, 蒋殿春. 数字化转型的市场绩效: 数字并购能提升制造业企业市场势力吗? [J]. 数量经济技术经济研究, 2022(12): 90–110. DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2022.12.005 |

| [17] | 唐浩丹, 蒋殿春. 数字并购与企业数字化转型: 内涵、事实与经验[J]. 经济学家, 2021(4): 22–29. |

| [18] | 唐要家, 王钰, 唐春晖. 数字经济、市场结构与创新绩效[J]. 中国工业经济, 2022(10): 62–80. |

| [19] | 王超贤, 张伟东, 颜蒙. 数据越多越好吗——对数据要素报酬性质的跨学科分析[J]. 中国工业经济, 2022(7): 44–64. |

| [20] | 王喆, 蒋殿春. 跨国并购是否提高了企业风险: 来自中国上市公司的证据[J]. 世界经济研究, 2021(3): 107–120. |

| [21] | 吴绪亮, 刘雅甜. 平台间网络外部性与平台竞争策略[J]. 经济与管理研究, 2017(1): 72–83. |

| [22] | 谢申祥, 范鹏飞, 宛圆渊. 传统PSM−DID模型的改进与应用[J]. 统计研究, 2021, 38(2): 146–160. |

| [23] | 谢运博, 陈宏民. 多归属、互联网平台型企业合并与社会总福利[J]. 管理评论, 2018(8): 115–125. |

| [24] | 于立, 王建林. 生产要素理论新论——兼论数据要素的共性和特性[J]. 经济与管理研究, 2020(4): 62–73. |

| [25] | 于立. 平台分类分级两种思路的经济学逻辑——从行业≠市场说起[J]. 中国市场监管研究, 2022(2): 14–21. DOI:10.3969/j.issn.1004-7645.2022.02.004 |

| [26] | 庄明明, 李善民, 梁权熙. 连续并购对股价崩盘风险的影响研究[J]. 管理学报, 2021, 18(7): 1086–1094. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2021.07.015 |

| [27] | Bertrand O, Zuniga P. R&D and M&A: Are cross-border M&A different? An investigation on OECD countries[J]. International Journal of Industrial Organization, 2006, 24(2): 401–423. DOI:10.1016/j.ijindorg.2005.07.006 |

| [28] | Callaway B, Sant’Anna P H C. Difference-in-differences with multiple time periods[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 200–230. DOI:10.1016/j.jeconom.2020.12.001 |

| [29] | Chen Z J, Choe C, Cong J J, et al. Data-driven mergers and personalization[J]. The RAND Journal of Economics, 2022, 53(1): 3–31. DOI:10.1111/1756-2171.12398 |

| [30] | Chidambaran N K, Krishnakumar D, Sethi M. Cross-border vs. domestic acquisitions: Evidence from India[J]. Journal of Economics and Business, 2018, 95: 3–25. DOI:10.1016/j.jeconbus.2017.10.003 |

| [31] | Crémer J,De Montjoye Y A,Schweitzer H. Competition policy for the digital era[R]. Report for the European Commission,2019. |

| [32] | David P. The world's most valuable resource is no longer oil,but data[J]. The Economist,2017,6. |

| [33] | Farronato C,Fong J,Fradkin A. Dog eat dog:Measuring network effects using a digital platform merger[R]. National Bureau of Economic Research,2020. |

| [34] | Fast V,Schnurr D,Wohlfarth M. Regulation of data-driven market power in the digital economy:Business value creation and competitive advantages from big data[R]. Available at SSRN 3759664,2021. |

| [35] | Filistrucchi L, Geradin D, Van Damme E, et al. Market definition in two-sided markets: Theory and practice[J]. Journal of Competition Law & Economics, 2014, 10(2): 293–339. |

| [36] | Furman J,Coyle D,Fletcher A,et al. Unlocking digital competition:Report of the digital competition expert panel[R]. UK Government Publication,HM Treasury,2019,1. |

| [37] | Gautier A, Lamesch J. Mergers in the digital economy[J]. Information Economics and Policy, 2021, 54: 100890. DOI:10.1016/j.infoecopol.2020.100890 |

| [38] | Goldfarb A, Tucker C E. Privacy regulation and online advertising[J]. Management Science, 2011, 57(1): 57–71. DOI:10.1287/mnsc.1100.1246 |

| [39] | Grover V, Chiang R H L, Liang T P, et al. Creating strategic business value from big data analytics: A research framework[J]. Journal of Management Information Systems, 2018, 35(2): 388–423. DOI:10.1080/07421222.2018.1451951 |

| [40] | Hagiu A, Wright J. When data creates competitive advantage and when it doesn’t[J]. Harvard Business Review, 2020, 98(1): 94–101. |

| [41] | Junqué de Fortuny E, Martens D, Provost F. Predictive modeling with big data: Is bigger really better?[J]. Big Data, 2013, 1(4): 215–226. DOI:10.1089/big.2013.0037 |

| [42] | Katz M L. Big tech mergers: Innovation, competition for the market, and the acquisition of emerging competitors[J]. Information Economics and Policy, 2021, 54: 100883. DOI:10.1016/j.infoecopol.2020.100883 |

| [43] | Kox H, Straathof B, Zwart G. Targeted advertising, platform competition, and privacy[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2017, 26(3): 557–570. |

| [44] | Lambrecht A, Tucker C E. Can big data protect a firm from competition[J]. Competition Policy International Antitrust Chronicle, 2017(1): 1–8. |

| [45] | Lehmann A T T, Lehmann F. Outward direct investment by Chinese state-owned enterprises: Can host country policy act as a country-specific advantage?[J]. Competitiveness Review: An International Business Journal, 2017, 27(3): 231–252. DOI:10.1108/CR-08-2016-0052 |

| [46] | Matz S C, Menges J I, Stillwell D J, et al. Predicting individual-level income from Facebook profiles[J]. PloS One, 2019, 14(3): 1–13. |

| [47] | McAfee A, Brynjolfsson E. Big data: The management revolution[J]. Harvard Business Review, 2012, 90(10): 60–66,68,128. |

| [48] | Motta M, Peitz M. Big tech mergers[J]. Information Economics and Policy, 2021, 54: 100868. DOI:10.1016/j.infoecopol.2020.100868 |

| [49] | Prüfer J, Schottmüller C. Competing with big data[J]. The Journal of Industrial Economics, 2021, 69(4): 967–1008. DOI:10.1111/joie.12259 |

| [50] | Schepp N P, Wambach A. On big data and its relevance for market power assessment[J]. Journal of European Competition Law & Practice, 2016, 7(2): 120–124. |

| [51] | Stiebale J. Cross-border M&As and innovative activity of acquiring and target firms[J]. Journal of International Economics, 2016, 99: 1–15. DOI:10.1016/j.jinteco.2015.12.005 |

| [52] | Stucke M E,Grunes A P. Big data and competition policy[M]. Oxford University Press,2016. |

| [53] | Tucker C. Digital data, platforms and the usual[Antitrust]suspects: Network effects, switching costs, essential facility[J]. Review of Industrial Organization, 2019, 54(4): 683–694. DOI:10.1007/s11151-019-09693-7 |

| [54] | Varian H R. Big data: New tricks for econometrics[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(2): 3–28. DOI:10.1257/jep.28.2.3 |