2024第50卷第2期

2. 西南财经大学 统计学院,四川 成都 611130;

3. 西南财经大学 经济学院,四川 成都 611130

2. School of Statistics, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China;

3. School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China

一、引 言

位于“城尾乡头”的县城连接着城市和乡村,是城乡融合发展的重要桥梁和关键支撑(陆铭,2021;黄祖辉等,2022;金三林等,2022;罗必良和耿鹏鹏,2023)。截至2021年底,我国城镇常住人口约为9.1亿人,其中约2.5亿人居住在县城及县级市城区,占全国城镇常住人口的近30%,

为增强县城综合承载能力,2013年后新一轮的撤县设市有序展开,目的是通过行政区划调整促进县域生产要素集聚,提升县城发展质量,更好地满足农民到县城就业安家需求和县城居民生活需要。本文以集聚经济理论为基础,以县域创业活动作为切入点,利用新一轮的撤县设市为准自然实验,研究了以县城为载体的城镇化建设对当地企业进入的影响,并从政府和市场的双重视角探究了背后的作用机制。具体来说,本文尝试回答两个问题。第一个问题是,新型城镇化背景下重启撤县设市是否有助于县城发展?本文使用了中国工商企业注册信息数据库的数据,并在创业市场进行检验。以创业活动为研究对象基于两点原因:首先,新企业是经济增长的重要来源(Foster等,2001;Asturias等,2023),同时也是经济活力的直接体现;其次,创业是快速吸纳农业转移人口就近城镇化的重要经济活动。相比于规模以上工业企业调查数据库,本文使用的中国工商企业注册信息数据库的覆盖范围更广。从行业类型来看,不仅包括工业制造企业,而且包括服务业和农业等相关企业的注册信息。从企业规模来看,不仅包括大型企业,也包括个体工商户等中小微企业,这些企业恰恰是县城的创业主体。此外,本文使用的工商企业注册数据覆盖2010年到2017年,

本文尝试回答的第二问题是,撤县设市促进当地创业活动增加的作用机制是什么?首先,通过梳理相关文献从理论层面总结了创业效应的作用机制,包括政府视角下的公共服务机制和市场视角下的人口集聚机制(熊小林和李拓,2018;奚哲伟等,2023),两者相互作用激发居民的创业意愿。其次,使用多个数据对此进行实证检验。从政府财政支出的视角来看,撤县设市后当地的财政支出总额平均每年增加9.6%,相对于财政预算收入,县级市政府每年扩大财政支出规模1.28个百分点。进一步分析发现,当地教学资源和医院床位数量的改善情况也要快于人口集聚速度,这表明县级市政府可以通过提供良好的公共服务引导要素合理配置,加速人口集聚,进而产生创业效应。此外,异质性分析表明,区位条件和主政官员对于促进县域的创业活动发挥了调节作用。

本文与新型城镇化背景下行政区划调整的相关研究密切相关。新型城镇化强调“以人为本”,现有文献重点从城市扩张和劳动力市场融合的角度关注了大城市周边地区推进撤县设区的政策效果,并从市场一体化和规模经济的角度探究其作用机制(唐为和王媛,2015;卢盛峰等,2017;肖伟等,2023)。关于撤县设市,文献主要从宏观经济指标出发研究其政策影响。例如,Fan等(2012)研究发现20世纪90年代推行的撤县设市并未显著增加当地的非农就业;唐为(2019)、刘晨晖和陈长石(2019)从行政扩权的角度探究了撤县设市对县域经济发展的作用机制。但是,目前关于撤县设市如何影响微观主体经济行为的相关研究较少,并且以往关于撤县设市的研究主要基于1993年至1997年阶段,较少有文献关注2013年以来新一轮撤县设市的经济影响。

本文研究贡献为:首先,以2010年至2017年的县域新增企业为研究对象,从微观视角提供了关于新型城镇化背景下撤县设市政策研究的经验证据。其次,本文从空间视角丰富了关于创业研究的相关文献。已有文献主要从数字经济、财政金融支持、文化传统以及社会网络(马光荣和杨恩艳,2011;阮荣平等,2014;张勋等,2019;陈勇兵等,2022)等角度展开分析。随着大数据可得性的提高,近年来有些学者开始使用工商企业注册数据,并与个人特征、制度环境和相关改革政策等数据进行匹配,进而研究其对创业的影响(Jia等,2021;Bai等,2021;Barwick等,2022)。本文以撤县设市这一政府推动型的城镇化方案为自然实验,从空间视角为地区创业提供了新的解释机制。最后,本文补充了关于“新企业”和“新城市”关系的讨论。Henderson(1997)、Duranton和Puga(2004)以及Breschi和Lissoni(2009)认为城市多样性促进了技术驱动的创业机会,以城市为载体的不同行业间的劳动力流动和知识转移推动了社会互动,鼓励了新企业的创建。城市和地方政府作为集聚经济的推动者和管理者,应为企业家精神提供友好的制度环境。本文在中国背景下提供了城市与创业因果关系的证据,并且从公共服务和人口集聚的角度论证了潜在机制。

后文的安排如下:第二部分介绍撤县设市的制度背景,通过回顾文献从理论上分析了县域城镇化激发创业的理论机制;第三部分介绍本文的方法及数据;第四部分为本文的实证结果及稳健性分析;第五部分验证了可能的渠道;第六部分是异质性分析;最后是本文的结论和政策启示。

二、制度背景与理论分析

(一)撤县设市与县域城镇化

近年来,我国经历了快速人口流动和空间重组,同时也面临一些现实问题的制约(金三林等,2022)。一方面,农业转移人口持续向大城市以及县城集聚,农村以及边远地区人口持续流出;另一方面,由于存在计划性质的土地管理制度,土地的空间错配导致人口流入地的城市发展空间不足,空间上无法承载持续的人口流入,阻碍了城市规模效应的发挥(陆铭,2021)。受制于基础设施、公共服务和产业就业支撑不足等因素,县城发展水平与大中城市相比仍有较大差距。由于中小城市的政府配置资源能力有限,县城建设及产业发展状况无法满足新市民持续增长的公共服务需求,难以支撑农民就近城镇化和为城市要素入乡发展提供服务保障。

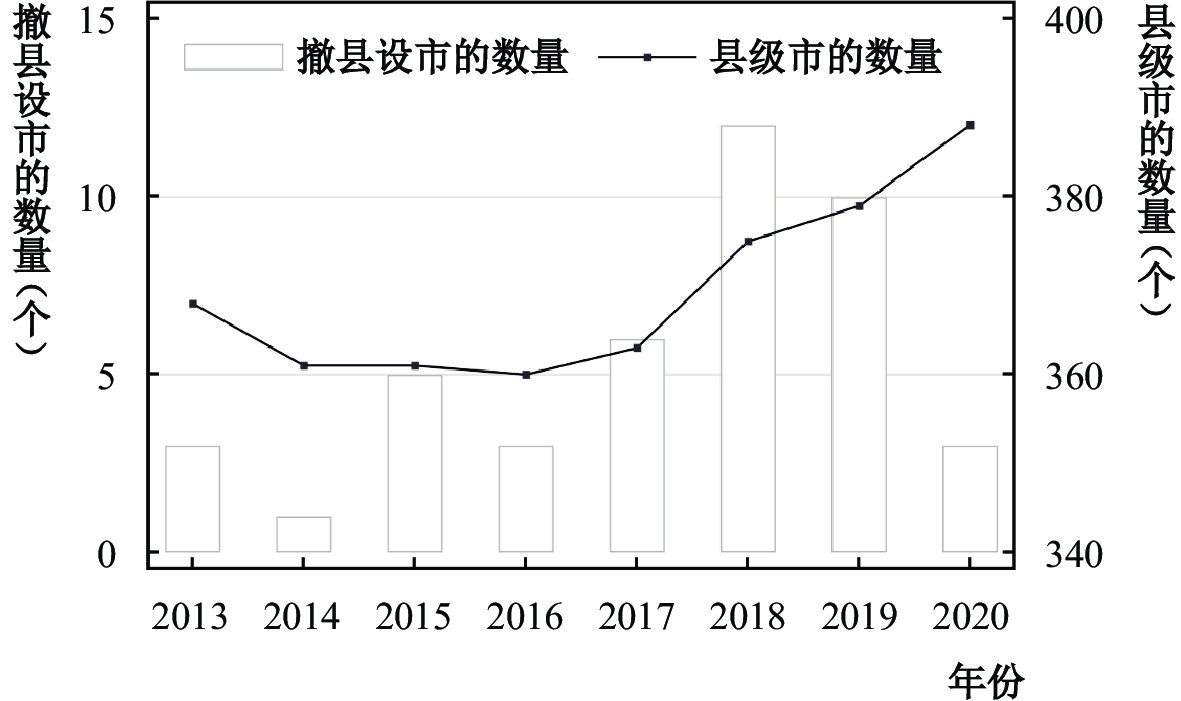

为增强县城综合承载能力,提升县城发展质量,更好地满足农民到县城就业安家需求和县城居民生产生活需要,2013年党的十八届三中全会提出“对具备行政区划调整条件的县可有序改市”,随后新一轮的撤县设市有序展开(刘文华等,2022)。从图1中可以看到,撤县设市的数量从2013年开始逐年增加,在2018年和2019年一共有超过20个县升级为县级市。与此同时,全国的县级市数量由2013年的368个增加到2020年的388个。

|

| 图 1 撤县设市的数量和县级市的数量(2013—2020年) 注:数据来源为2014年至2021年《中国城市统计年鉴》。 |

有序增设县级市,有利于优化城镇空间布局,为县域城镇化持续健康发展提供城市载体。将经济社会发展程度较高、集聚人口较多的地方有序改为县级市将给当地发展带来两方面的变化:一是能够通过扩权调动地方积极性,在县域层面有效破解制约发展的障碍,县级市由省政府直接管辖,可以争取到更多财政资金支持;二是有利于地方以城市标准引领发展,新的市政府部门可以按照城市标准来组织基础设施建设,扩大公共服务供给,从而提升规划建设管理水平。

(二)以行政区划调整促进县域要素集聚

撤县设市不仅只是区划名称的简单变化,而且涉及地方管理体制和政府职能等多方面的实质性变化。

大量文献指出,基础设施建设可以通过提高信息流动和减少不确定性来提高创业的可能性。例如,Audretsch等(2015)和Chatman等(2016)认为,基础设施投资会增强人们的连通性,加速知识溢出,进而激发创业活动。此外,由于基础设施是高度资本密集型的,因此由政府提供的基础设施有助于减少创业的障碍。撤县设市之后,市政府通过提供更多的公共服务和要素资源,为市场主体提供更好的创业环境和外部支持。以民生保障为代表的医院、学校等公共服务可以降低居民的风险,促进创业(赖金良,2012;万海远,2021)。

创业选择理论认为,区域内创业机会是决定个体行动者展开创业行为的关键。城市规模作为城市创业生态系统中的核心要素,对城市创业生态系统的运行有关键性的影响,并决定了创业机会的存量与规模(Stam,2015;叶文平等,2018)。城市规模越大,供需信息越集中,信息传播速度更快,能够更有效地了解市场供应缺口,发现市场机会(Feldman和Ronzio,2001),而城市规模效应带来的消费市场也会产生较多的创业机会(Ács和Varga,2005),潜在的创业机会能够吸引创业活动。通过撤县设市培育发展一批中小城市,这将有助于扩大县城规模,改善当地的创业生态系统,优化创业机会的分布。因此,本文提出如下假说:

假说1:从政府角度来看,撤县设市可以通过提高公共服务能力激发创业。

要素集聚是实现创业的必要条件和现实基础。Duranton和Puga(2004)以及Florida(2005)指出,城市中的匹配、共享和学习是促进经济集聚、激发经济活力的重要机制。从这个角度看,城市与创业的关系密不可分。撤县设市是通过政府主导的方式将以农业为主的县升级为以工商业发展为主的城市,这一过程伴随着当地政府治理水平的提升,目的是提高县城吸纳农业转移人口就地城镇化和就近城镇化的能力,降低人口转移成本。这有助于推动人口和优质资源向中小城市集聚,同时创造并挖掘潜在的市场需求(熊小林和李拓,2018)。

劳动力集聚的外部性主要体现在两个方面:一是提高区域资源要素供给的多样性,并吸引大规模高人力资本与风险投资基金等要素,进而优化要素配置效率(汪明峰等,2014);另一方面,集聚的外部性提高了知识存量,同时降低了知识信息转移的成本,这有利于知识信息的传播和流动,加速新知识和新技术的外溢与扩散。此外,创业者获得超额创业租金还可以有效激励潜在创业者的创业意愿和预期回报,形成创业者的学习效应。因此,本文提出如下假说:

假说2:从市场角度来看,撤县设市通过集聚人口为创业提供必要条件。

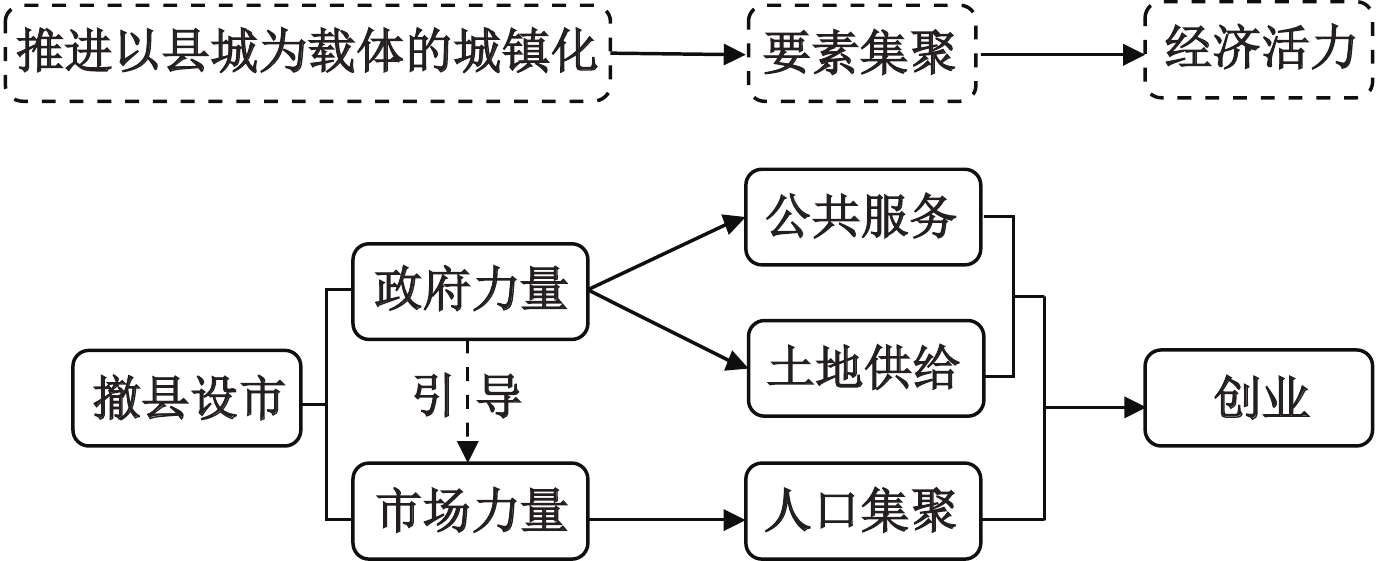

综上所述,本文在图2中构建了一个逻辑框架,从政府和市场视角对县域城镇化的创业效应进行解释。

|

| 图 2 逻辑框架 |

三、计量模型与数据

(一)基准回归的模型设定

本文利用不同地区撤县设市的时间差异和新增注册企业数量的年度变化来构建双重差分模型,实证分析以县城为重要载体的城镇化建设对当地创业行为的影响。回归模型设定如式(1)所示:

| ln(number)cpt=βDct+μc+μpt+ΓZct+εcpt | (1) |

其中,被解释变量

(二)动态分析

为进一步增加基准结果的可信度,本文将从两个角度展开动态分析。通过构建式(2)进行事件研究,从而检验平行趋势假设:

| ln(number)cpt=∑3+q=−6+;q≠−1βqDqct+μc+μpt+ΓZct+εcpt | (2) |

其中,

最新文献指出,多时点双重差分模型(Staggered difference-in-differences)中可能存在异质性处理效应问题,即早期处理组在回归中被当作后期处理组的对照组,从而导致基准回归中使用双向固定效应模型得到的平均处理效应

(三)变量与数据

本文综合使用多个数据进行实证分析,包括企业注册数据和县级数据,相关的描述性统计见表1。

| 变量描述 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| Panel A. 工商企业注册信息 | |||||

| ln(新增工商企业总量+1) | 1904 | 5.27 | 1.27 | 0 | 9.07 |

| 新增工商企业总量(个) | 1904 | 368.91 | 530.73 | 0 | 8652 |

| Panel B. 分行业工商企业注册信息(个) | |||||

| 农、林、牧、渔业 | 1904 | 102.80 | 116.21 | 0 | 959 |

| 采矿业 | 1904 | 2.07 | 4.44 | 0 | 63 |

| 制造业 | 1904 | 45.63 | 93.62 | 0 | 1284 |

| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1904 | 3.23 | 7.71 | 0 | 171 |

| 建筑业 | 1904 | 14.85 | 27.54 | 0 | 601 |

| 批发和零售业 | 1904 | 7.97 | 31 | 0 | 907 |

| 交通运输、仓储和邮政业 | 1904 | 115.14 | 228.74 | 0 | 5720 |

| 住宿和餐饮业 | 1904 | 2.41 | 5.60 | 0 | 60 |

| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1904 | 6.93 | 13.48 | 0 | 268 |

| 房地产业 | 1904 | 25.83 | 64.45 | 0 | 1472 |

| 租赁和商务服务业 | 1904 | 3.32 | 11.52 | 0 | 319 |

| 科学研究和技术服务业 | 1904 | 6.40 | 28.67 | 0 | 825 |

| 水利、环境和公共设施管理业 | 1904 | 10.9 | 37.98 | 0 | 1344 |

| 居民服务、修理和其他服务业 | 1904 | 1.38 | 2.52 | 0 | 25 |

| 教育 | 1904 | 0.14 | 0.59 | 0 | 8 |

| 卫生和社会工作 | 1904 | 1.84 | 4.23 | 0 | 97 |

| 文化、体育和娱乐业 | 1904 | 2.41 | 6.01 | 0 | 82 |

| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1904 | 0.04 | 0.53 | 0 | 13 |

| Panel C. 县(市)变量 | |||||

| 撤县设市(=1) | 238 | 0.18 | 0.38 | 0 | 1 |

| 东部地区(=1) | 238 | 0.09 | 0.28 | 0 | 1 |

| 中部地区(=1) | 238 | 0.25 | 0.43 | 0 | 1 |

| 西部地区(=1) | 238 | 0.60 | 0.49 | 0 | 1 |

| 东北地区(=1) | 238 | 0.06 | 0.24 | 0 | 1 |

| 人均地区生产总值_2010(ln) | 238 | 9.63 | 0.67 | 8.27 | 11.89 |

| 城镇化率_2010 | 238 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.90 |

| 第一产业GDP占比_2010 | 238 | 0.26 | 0.14 | 0.01 | 0.93 |

| 第二产业GDP占比_2010 | 238 | 0.41 | 0.19 | 0.06 | 0.88 |

| 第三产业GDP占比_2010 | 238 | 0.33 | 0.12 | 0.07 | 0.74 |

| Panel D. 机制变量 | |||||

| 财政支出(ln) | 2380 | 12.17 | 0.62 | 9.11 | 14.44 |

| 财政支出/财政收入 | 2380 | 9.47 | 13.82 | 0.26 | 135.78 |

| 中学生在校生数量(ln) | 2380 | 9.41 | 1.03 | 6.34 | 11.74 |

| 医院卫生院床位数(ln) | 2380 | 6.75 | 0.92 | 3.91 | 9.01 |

| 户籍人口(万人) | 2618 | 37.97 | 34.06 | 2.70 | 83.30 |

| 户籍人口(ln) | 2618 | 3.28 | 0.91 | 0.99 | 6.73 |

| 常住人口(万人) | 714 | 32.38 | 25.62 | 2.38 | 137.45 |

| 常住人口(ln) | 714 | 3.14 | 0.89 | 0.87 | 4.92 |

| 建设用地出让总面积(ln) | 2380 | 2.88 | 1.94 | -3.60 | 7.78 |

| 工业用地和商服用地出让面积(ln) | 2380 | 2.55 | 1.74 | 0 | 7.34 |

| 工业用地和商服用地出让面积占比 | 2380 | 0.54 | 0.35 | 0 | 1 |

| Panel E. 其他特征 | |||||

| 与地级市的距离(千米) | 238 | 83.67 | 56.56 | 3.10 | 300.25 |

| 人口流入地(=1) | 238 | 0.24 | 0.43 | 0 | 1 |

| 本地晋升官员(=1) | 42 | 0.62 | 0.49 | 0 | 1 |

首先,本文的主要被解释变量是工商企业注册数量,数据来源于2010年到2017年的中国工商企业注册信息数据库。将数据库中工商企业的注册地和注册时间与撤县设市的行政区进行匹配,并在县(市)层面加总计算,进而构建出样本县(市)2010年到2017年的面板数据。从表1的Panel A中可以看到,每个县市每年平均新增加368个新企业。后文将进一步分行业检验县域城镇化的创业效应,因此在Panel B中同时报告了分行业的新增企业数量的统计描述。其中,交通运输、仓储和邮政业,农林牧渔业,制造业和房地产业的年均新增数量分别为115家、102家、45家和25家,以上四个行业约占总体新增企业数量的77.98%。

其次,本文从民政部的全国行政区划信息查询平台收集整理了自2013年新一轮撤县设市以来到2020年所有经历县改市的名单,

最后,在机制分析部分,本文将从政府和市场两个维度探究县域城镇化促进创业的可能渠道。其中,在市场视角下,本文主要关注了撤县设市后的人口集聚情况,主要使用历年《县域统计年鉴》中2010年到2020年的户籍人口数据以及2000年、2010年和2020年的人口普查资料中的常住人口数据。在政府视角下,本文从公共服务和土地供给两个角度展开论证。其中,在公共服务指标方面,主要使用了历年《县域统计年鉴》中政府支出规模、政府支出结构、中学生在校生数量和医院床位数量等数据。细分用地类型的土地出让数据来源于中国土地市场网。本文将从县(市)的空间区位和政府官员等视角展开异质性分析。

四、实证结果

(一)基准回归结果

表2报告了方程(1)的回归结果。被解释变量为县(市)层面的年度新增企业数的对数值,列(1)控制了县(市)固定效应和地区×时间固定效应,从而控制不可观测因素的潜在影响。结果表明,撤县设市和企业进入表现出显著的正相关性。考虑到当地的经济发展水平、人口规模以及非农产业的发展情况可能也影响随后进入的企业,因此,在列(2)和列(3)中本文进一步控制每个县市在2010年的人均地区生产总值、城镇化率以及产业结构的时间固定效应,从而缓解撤县设市政策的内生性问题。可以发现,撤县设市的创业效应保持稳健,系数的估计值在17%至25%之间。

| (1) | (2) | (3) | |

| 撤县设市 | 0.177** | 0.233** | 0.251*** |

| (0.086) | (0.096) | (0.093) | |

| 县(市)固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区×时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 人均GDP_2010×时间固定效应 | 控制 | 控制 | |

| 城镇化率_2010×时间固定效应 | 控制 | 控制 | |

| 产业结构_2010×时间固定效应 | 控制 | ||

| 样本量 | 1904 | 1904 | 1904 |

| R2 | 0.931 | 0.935 | 0.936 |

| 注:括号内是聚类到县(市)层面的稳健标准误;***、**和* 分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著;产业结构三个指标为2010年的第一产业增加值占比、第二产业增加值占比和第三产业增加值占比,下表同。 | |||

以列(3)中控制了7个主要固定效应的估计系数作为基准结果,可以看到,一个县升级为县级市后,当地的新增企业数量平均每年显著增加了25.1%。结合表1的统计数据进一步分析可知,实验组在2010年至2017年的新增企业数量均值为368家,进而可以计算得到,撤县设市后当地平均每年新增企业92家。

(二)效应分解

县域位于城乡两头的交汇点,在县城开展业务的企业可能依赖于当地的基础设施、人口集聚水平、所属行业性质以及资金基础等多方面因素,只关注平均意义上的创业效应略显不足。因此,本文将基准回归中的统计结果和经济结果进行分解,从行业视角进一步探究撤县设市的创业效应。

具体来说,将全部的新增工商企业按二位行业代码大致分为18类,这几乎涵盖了最主要行业门类。总体来看,第一产业(农、林、牧、渔业)、第二产业(采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业)和第三产业(除第一、二产业以外的其他行业)分别占全样本的27.91%、17.83%和54.26%。其中,第三产业占比最高,其次为第一产业和第二产业,这反映了当下我国县域经济结构的重要特征:一方面,县域通过发展服务业吸收农民就地、就近向非农部门转移(钟粤俊等,2020);另一方面,县域以制造业为基础,同时与农业部门紧密联系。

根据式(1)的设定,将其中的被解释变量逐一替换为上述18个二位行业新增企业的数量,然后分别进行回归分析。本文也用图表比较撤县设市对不同行业的创业效应。根据分析结果,分行业的创业效应与基准结果保持一致。18个行业中有15个行业的创业效应为正,其中9个行业的创业效应在95%显著性水平上显著异于0,即撤县设市对超过50%的行业具有显著的促进作用。吸纳就业能力强的批发零售业的创业效应为52.22%,在1%的显著性水平上异于0,这表明升级为县级市后县城的人口集聚能力增强。此外,具有明显公共物品性质的电力、热力、燃气及水生产和供应业、教育行业的新注册企业略有下降,这表明升级为县级市后,当地政府增加了对公共服务部门的支持力度,这在一定程度上替代了之前需要市场提供的服务。对于上述推断,本文也将在机制部分进一步提供相关的证据。

根据分析结果,县改市后农林牧渔业、交通运输、仓储和邮政业的新增企业最多,每年超过35家。此外,第三产业中其他部门也表现出积极的企业进入效应。关于撤县设市的异质性创业效应的分解从不同侧面体现出县域经济在连接城乡中发挥的支柱作用。

(三)稳健性分析

1. 平行趋势检验

本文根据式(2)检验了实验组和对照组的事前趋势,这是双重差分模型成立的必要前提。根据图表分析结果,在撤县设市之前,实验组和对照组没有显著差异,满足平行趋势假定,而且政策前实验组新增企业数量也没有表现出明显的时间趋势,这表明并不存在预期效应。只有在升级为县级市后,当地的企业进入数量才显著增加,这进一步支持了表2中得到的基准结果。

2. 考虑异质性处理效应

本文根据Callaway和Sant’Anna(2021)提出的估计方法检验了基准回归中的结果是否受到异质性处理效应的影响。为了获得平均处理效应(ATT)的一致估计量,Callaway和Sant’Anna(2021)的基本原理是将实验组中的县(市)按撤县设市的年份划分为5组,

3. 关于模型设定的讨论

第一,在基准模型式(1)中将与县级市隶属于同一个地级市的其他县作为对照组,而一个可能的担忧是升级为县级市后的企业进入吸引了其他县(市)的企业,即新企业的进入带来了周边地区的企业流出。假设这种情况出现,基准回归将违反使用双重差分模型要求的处理效应稳定假设(SUTVA),那么估计结果将出现偏误。因此,将基准模型中的对照组样本剔除,只利用实验组撤县设市在时间上的变化来识别创业效应。根据回归结果,其结论与基准结论十分接近,这表明撤县设市对本地区的其他县几乎不存在负向的外溢效应。此外,通过随机选择样本县市进入实验组,并随机分配给“伪”实验组初次受到影响的年份来执行安慰剂检验,以此检验基准结果是否受到其他不可观测因素的影响。回归结果表明,基准结果并非由不可观测因素驱动。

第二,将基准模型中地区×时间固定效应变为只控制时间固定效应,回归结果表明,在不同地区的确存在促进创业的相关政策安排,因此基准模型中控制地区×时间固定效应的设定是合理的。另外,将基期特征的时间固定效应调整为县市的时间趋势,结论依然成立。每个县市的创业活动可能本身就是随着时间推进不断增加的,因此进一步控制了每个县新注册企业数量的时间趋势,结果与基准结果保持一致。最后,使用倾向得分匹配的方法并根据控制变量中的基期特征采用1:1的比例为实验组县(市)重新选择了对照组,回归结果表明基本结论是稳健的。

五、机制分析

(一)人口集聚

从市场力量促进创业的作用机制来看,本文主要从需求侧考虑人口集聚因素。人口向城市集聚有助于扩大市场规模,这是创业活动的基础(于潇和徐英东,2022)。为了验证撤县设市所带来的人口效应,本文综合使用了两个数据指标:一是人口普查资料中的常住人口数据;二是户籍人口数据。常住人口数量是反映一个地区人口规模最直接的指标,而补充使用户籍人口数据是因为在2014年之后进行了更广泛的户籍制度改革,县城可直接落户(张吉鹏和卢冲,2019)。因此,样本期间内的户籍人口数据在一定程度上也可以反映人口集聚情况。结合跨越20年的三次人口普查分县资料,构建式(3)来检验撤县设市的人口集聚效应:

| ln(popu)cpt=βDct+μc+μpt+ΓZct+εcpt | (3) |

| ln(popu)cpt=∑7q=−20βqDqct+μc+μpt+ΓZct+εcpt | (4) |

其中,被解释变量

在检验户籍人口的变化时,继续使用了式(1)和式(2)的数据,并结合2010年到2020年共11年的户籍人口统计数据进行回归分析。2014年后逐步放开部分城镇地区的落户限制并不影响本文识别策略中得到估计系数。这是因为样本中的所有县市都受到这一政策影响,而式(1)中的时间固定效应可以控制所有县(市)受到的同一政策的影响。因此,使用户籍人口数据对撤县设市回归得到的系数表示撤县设市的人口效应。

表3 的列(1)和列(2)分别报告了上述分析的回归结果,实证分析中控制了县(市)固定效应、地区×时间固定效应以及相应控制变量的固定效应。结果表明,升级为县级市后当地常住人口规模显著增加7.5%,户籍人口平均每年增加2.7%。样本中实验组县(市)的人口规模平均约为53万人,那么每个县级市平均每年增加1.43万人。图表分析结果进一步表明,2013年以来新一轮的撤县设市有助于人口集聚。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 常住人口(ln) | 户籍人口(ln) | 财政支出(ln) | 财政支出/财政收入 | 普通中学在校学生数(ln) | 医院卫生院床位数(ln) | |

| 撤县设市 | 0.075*** | 0.027** | 0.096** | 1.278** | 0.090** | 0.104** |

| (0.027) | (0.013) | (0.040) | (0.647) | (0.040) | (0.042) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 714 | 2618 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |

| R2 | 0.991 | 0.991 | 0.904 | 0.863 | 0.970 | 0.961 |

| 注:控制变量包括县(市)固定效应、地区×时间固定效应、人均GDP_2010×时间固定效应、城镇化率_2010×时间固定效应和产业结构_2010×时间固定效应,下表同。 | ||||||

以上证据表明,撤县设市通过集聚人口刺激企业进入数量增加。那么,这将引出另一个问题,即县改市之后人口向县级市集聚的原因是什么?根据前文的理论分析,本文认为撤县设市后当地公共服务的改善是人口效应的重要原因之一,接下来对此进行验证。

(二)公共服务

本节从政府财政支出的角度检验了撤县设市后当地公共服务的变化。具体来说,使用2010年到2020年《中国县域统计年鉴》中的相关统计数据来表示政府财政支出规模和政府财政支出结构。其中,政府财政支出规模反映当地政府的总体支出水平,考虑到可能是由于税收增加或者政府投资增加等因素导致支出增加的时间效应。因此,进一步补充使用了以财政预算收入加权的财政支出这一相对指标。

表3的列(3)和列(4)报告了根据式(1)进行回归的实证结果。可以看到,撤县设市后当地的财政支出总额平均每年增加9.6%,相当于县级市每年额外增加财政支出约3.16亿元。从列(4)的结果中也可以看到,相对于财政预算收入,县级市政府每年扩大支出规模1.28个百分点,相当于均值的29%。分析结果表明,升级为县级市后当地政府增加了财政支出。但是,政府支出的增加是否体现为居民公共服务的改善依然是不清楚的,尤其是流动人口关注的教育和医疗问题。如果政府支出的额外增加金额主要流向基础设施等生产性领域,那么对于当地公共服务的改善效果是非常微弱的,进而也无法解释前文中的人口集聚效应。

本文使用普通中学在校生数量以及医院床位数量作为代理指标进一步检验了撤县设市后当地教育和医疗条件的改善情况。从表3的列(5)和列(6)可以看到,升级为县级市后当地初中和高中在校学生平均每年增加9%,医疗卫生机构床位数量平均每年增加10.4%。这相当于样本期间平均每年大约新增2392个中学学位和168张医院床位。医院床位数量的增加是当地医疗资源改善的直接证据,学生数量的增加从侧面证明当地教学机构和教学人员的增加。此外,这两项指标9%至10%左右的增长速度要快于前文中2.7%至7.5%的人口集聚速度。这表明撤县设市后当地教育和医疗方面的改善也是市政府对公共服务的主动供给。最后,根据图表分析结果,表3中列(5)和列(6)中的相关关系可以解释为因果效应。

(三)土地支持

地方政府是一级土地市场中的供给者,土地要素是地方政府以地引资、支持企业发展的重要工具,也是企业开展生产活动的空间载体(刘文华,2023)。本节使用中国土地市场网中的土地交易数据并结合式(1)检验了撤县设市后土地供给的变化,从而验证理论分析部分提出的政府机制。具体来说,首先根据原始数据加总计算每个县(市)土地出让总面积,然后按土地使用类型,将样本县(市)中的土地交易记录进行分类加总,包括商服用地、工矿仓储用地、交通运输用地的土地出让面积以及出让面积占比。

表4报告了回归结果,总体来看,撤县设市后当地政府的土地供应表现出增加的趋势。其中,总出让面积、工业商服土地出让面积以及交通运输用地出让面积平均每年分别增加23%、26.7%和10.5%。从县改市后当地土地出让结构的变化可以看到,工业商服用地占总出让面积的比重增长速度是交通运输用地占比增长速度的十倍。但是,表4中回归结果的统计意义比较小,只有工业商服用地的总出让面积的增长具有显著意义。以上结果表明,撤县设市后县级市政府以投资基础设施改善进而促进企业进入的间接渠道并不明显,而是主要表现为以土地支持工商业创业,考虑到基础设施建设的投资回报期更长,而投资商业基础设施建设的效率更高,因此表4中县改市后土地利用结构的变化在一定程度上具有合理性。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 出让土地总面积(ln) | 工业用地+商服用地出让面积(ln) | (工业用地+商服用地)/总出让面积的比重 | 交通运输用地出让土地面积(ln) | 交通运输用地出让 土地面积/总出让面积的比重 |

|

| 撤县设市 | 0.230 | 0.267* | 0.054 | 0.105 | 0.005 |

| (0.163) | (0.152) | (0.040) | (0.116) | (0.013) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |

| R2 | 0.758 | 0.736 | 0.391 | 0.288 | 0.191 |

六、异质性分析

(一)县市特征

本节基于空间位置、初始城镇化水平和人口流动等角度考察了撤县设市对企业进入的异质性影响。具体来说,借助百度地图测度了每个县(市)与其所对应的地级市中心的直线距离,本文以此表示每个县与地区经济文化中心的距离。根据2010年第六次人口普查数据计算了样本县(市)的初始城镇化率,并通过比较户籍人口和常住人口数量来定义每个县(市)在2010年是否为人口流入地。从表1的描述性统计中可以看到,每个县(市)与地级市的距离平均为83.67千米,样本县(市)2010年的城镇化率平均为18.26%,低于当时全国平均水平。在2010年,样本中大约有180个县属于人口流出地,58个县属于人口流入地,占比分别为75.63%和24.37%。其中,2013年之后升级为县级市的行政单位并非全部属于人口流入地,大约53%在2010年属于人口流入地,47%属于人口流出地。

表5报告了基于初始特征的异质性回归结果。可以发现,在控制县(市)特征与核心解释变量的交叉项后,基准结果中撤县设市与创业之间的正向关系不存在了,这表明县域城镇化的创业效应有赖于被撤县市的空间位置和人口集聚水平。具体来看,地理上与大城市越远的县在被升级为县级市后的创业效应更明显,即与大城市更接近的地区可以享受到集聚经济的外溢效应,而远离大城市的县更需要行政扩权来提升当地的经济发展活力。列(2)的结果表明,初始城镇化率越高的地区升级为县级市后的创业效应越大,列(3)中人口流入地的斜率是人口流出地的3.3倍。这些异质性进一步表明,通过将县升级为县级市促进当地经济发展需要因地施策。

| (1) | (2) | (3) | |

| 撤县设市 | −0.024 | 0.063 | 0.091 |

| (0.120) | (0.109) | (0.084) | |

| 撤县设市×与地级市距离 | 0.003** | ||

| (0.001) | |||

| 撤县设市×城镇化率_2010 | 0.947** | ||

| (0.432) | |||

| 撤县设市×人口流入地_2010(=1) | 0.300* | ||

| (0.174) | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 1904 | 1904 | 1904 |

| R2 | 0.937 | 0.937 | 0.937 |

(二)官员特征

大量文献表明政府官员对于本地经济发展发挥着重要作用。一般来说,升级为县级市后政府的领导班子和相应岗位会调整,例如由县长调整为市长。为了检验不同官员主政下新县级市的发展路径,本文收集整理了2013年至2020年被升级为县级市后首任市长的信息,并根据新市长的工作履历将他们分为本地晋升和非本地晋升。具体来说,如果新市长之前是本县的县长、副县长或者局长则定义为本地晋升官员,如果是外调官员则定义为非本地晋升官员。

根据上述新市长特征,将新县级市分为两组:本地晋升官员主政的县级市和非本地晋升官员主政的县级市。然后,根据式(1)进行分组回归。本地晋升官员具有更多的本地知识和工作经验,在升级为县级市后,相关政策更具有持续性,从而政府的财政支出方向也更有针对性。因此,我们预期由本地晋升官员主政的县级市的创业效应更加明显。表6的分组回归结果证明了上述分析,可以看到,两组县级市在政策后的新企业数量都表现出增加趋势,但是本地晋升官员的县级市的创业效应大约是非本地晋升官员县级市的3倍,并且统计上更显著。

| (1) | (2) | |

| 本地晋升官员 | 非本地晋升官员 | |

| 撤县设市 | 0.352*** | 0.103 |

| (0.122) | (0.132) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 1776 | 1696 |

| R2 | 0.936 | 0.935 |

七、结论与启示

本文利用2013年以来新一轮撤县设市的变化,结合2010年至2017年的工商企业注册数据,研究了以县城为载体的城镇化建设对当地创业行为的影响。具体来说,本文主要回答了两个问题:第一,新型城镇化背景下重启撤县设市是否有助于县城发展?第二,撤县设市促进当地创业活动增加的作用机制是什么?回答以上两个问题对于加快中小城市发展以及推进以县城为载体的城镇化具有重要的现实意义。

研究发现,升级为县级市后,当地的新增企业数量平均每年显著增加了25.1%,相当于每年新增企业92家。从行业视角进一步将创业效应进行分解发现,撤县设市对超过50%的行业具有显著的促进作用,吸纳就业能力强的批发零售业的创业效应最强,农林牧渔业、交通运输、仓储和邮政业的新增企业最多,每年超过35家。机制分析表明,县级市通过主动增加教育和医疗等公共服务为市场主体提供更好的创业环境和外部支持,进一步提高县城吸纳农业转移人口就地城镇化的能力,促进人口集聚,激发居民创业的内生动力。本文的政策启示为:

第一,推进以县城为重要载体的城镇化建设是一项复杂的系统工程,需要依靠政府与市场的共同努力。以县域为基本单元推进城乡融合发展,政府可以通过区划调整引导要素向县城集聚,切实履行制定规划政策、提供公共服务、营造制度环境等方面的政府职责,引导与支持各类市场主体的创业活动,从而为农业转移人口就地城镇化和就近城镇化提供有力支撑。

第二,依托县城为载体发展县域经济,需要因地施策。随着城镇化快速发展,一些县城人口流入会不断壮大,一些县城将保持大体稳定,也会有少数县城人口会减少。县城发展分化既是客观趋势,也符合城镇化一般规律,本文的异质性分析表明县域城镇化的创业效应有赖于被撤县市的空间位置和人口集聚水平,所以审慎推进撤县设市需要因地施策。

| [1] | 陈勇兵, 陈永安, 王贝贝. 金融如何支持创业: 基于城市商业银行设立的自然实验[J]. 世界经济, 2022(12): 99–128. |

| [2] | 黄祖辉, 宋文豪, 叶春辉, 等. 政府支持农民工返乡创业的县域经济增长效应——基于返乡创业试点政策的考察[J]. 中国农村经济, 2022(1): 24–43. |

| [3] | 金三林, 张海阳, 孙昊, 等. 大力推动县域城镇化进程 助力大中小城市和小城镇协调发展[J]. 农业经济问题, 2022(10): 53–59. |

| [4] | 匡贞胜. 中国近年来行政区划调整的逻辑何在?——基于EHA-Logistic模型的实证分析[J]. 公共行政评论, 2020(4): 22–40. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2020.04.002 |

| [5] | 赖金良. 作为社会基础设施的民生保障体系建设[J]. 浙江社会科学, 2012(5): 65–72. |

| [6] | 李兰冰, 高雪莲, 黄玖立. “十四五”时期中国新型城镇化发展重大问题展望[J]. 管理世界, 2020(11): 7–21. |

| [7] | 刘晨晖, 陈长石. 撤县设市、行政扩权与经济增长——基于断点回归方法的估计[J]. 经济评论, 2019(2): 154–168. |

| [8] | 刘文华. 土地要素的空间配置与城镇化提速——基于边界断点的实证研究[J]. 产业经济评论, 2023(5): 157–176. |

| [9] | 刘文华, 谢婷, 肖伟. 撤县设市、行政扩权与工业用地价格[J]. 经济科学, 2022(6): 39–55. |

| [10] | 陆铭. 从分散到集聚: 农村城镇化的理论、误区与改革[J]. 农业经济问题, 2021(9): 27–35. |

| [11] | 陆铭, 李鹏飞. 区位与分工: 论统一大市场建设下的县域城镇化[J]. 农业经济问题, 2023(1): 18–28. |

| [12] | 卢盛峰, 陈思霞, 张东杰. 政府推动型城市化促进了县域经济发展吗[J]. 统计研究, 2017(5): 59–68. |

| [13] | 罗必良, 耿鹏鹏. 理解县域内的城乡融合发展[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2023(1): 16–28. |

| [14] | 马光荣, 杨恩艳. 社会网络、非正规金融与创业[J]. 经济研究, 2011(3): 83–94. |

| [15] | 阮荣平, 郑风田, 刘力. 信仰的力量: 宗教有利于创业吗?[J]. 经济研究, 2014(3): 171–184. |

| [16] | 唐为. 经济分权与中小城市发展——基于撤县设市的政策效果分析[J]. 经济学(季刊), 2019(1): 123–150. |

| [17] | 唐为, 王媛. 行政区划调整与人口城市化: 来自撤县设区的经验证据[J]. 经济研究, 2015(9): 72–85. |

| [18] | 万海远. 城市社区基础设施投资的创业带动作用[J]. 经济研究, 2021(9): 39–55. |

| [19] | 汪明峰, 魏也华, 邱娟. 中国风险投资活动的空间集聚与城市网络[J]. 财经研究, 2014(4): 117–131. |

| [20] | 肖伟, 刘文华, 谢婷. 就地城镇化的家庭收入效应——基于中国家庭金融调查(CHFS)的实证研究[J]. 金融研究, 2023(2): 152–170. |

| [21] | 熊小林, 李拓. 基本公共服务、财政分权与县域经济发展[J]. 统计研究, 2018(2): 66–74. |

| [22] | 叶文平, 李新春, 陈强远. 流动人口对城市创业活跃度的影响: 机制与证据[J]. 经济研究, 2018(6): 157–170. |

| [23] | 于潇, 徐英东. 人口集聚对创业活跃度的影响: 考虑集聚动态的效应与路径[J]. 中国人口·资源与环境, 2022(9): 151–163. |

| [24] | 张吉鹏, 卢冲. 户籍制度改革与城市落户门槛的量化分析[J]. 经济学(季刊), 2019(4): 1509–1530. |

| [25] | 张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019(8): 71–86. |

| [26] | 钟粤俊, 陆铭, 奚锡灿. 集聚与服务业发展——基于人口空间分布的视角[J]. 管理世界, 2020(11): 35–47. |

| [27] | Ács Z J, Varga A. Entrepreneurship, agglomeration and technological change[J]. Small Business Economics, 2005, 24(3): 323–334. DOI:10.1007/s11187-005-1998-4 |

| [28] | Asturias J, Hur S, Kehoe T J, et al. Firm entry and exit and aggregate growth[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2023, 15(1): 48–105. DOI:10.1257/mac.20200376 |

| [29] | Audretsch D B, Belitski M, Desai S. Entrepreneurship and economic development in cities[J]. The Annals of Regional Science, 2015, 55(1): 33–60. DOI:10.1007/s00168-015-0685-x |

| [30] | Bai C E,Jia R X,Li H B,et al. Entrepreneurial reluctance:Talent and firm creation in China[R]. Working Paper 28865,2021. |

| [31] | Breschi S, Lissoni F. Mobility of skilled workers and co-invention networks: An anatomy of localized knowledge flows[J]. Journal of Economic Geography, 2009, 9(4): 439–468. DOI:10.1093/jeg/lbp008 |

| [32] | Callaway B, Sant’Anna P H C. Difference-in-differences with multiple time periods[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 200–230. DOI:10.1016/j.jeconom.2020.12.001 |

| [33] | Chatman D G, Noland R B, Klein N J. Firm births, access to transit, and agglomeration in Portland, Oregon, and Dallas, Texas[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2016, 2598(1): 1–10. DOI:10.3141/2598-01 |

| [34] | De Chaisemartin C, D’Haultfoeuille X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects[J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2964–2996. DOI:10.1257/aer.20181169 |

| [35] | Duranton G, Puga D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[J]. Handbook of Regional and Urban Economics, 2004, 4: 2063–2117. |

| [36] | Fan S G, Li L X, Zhang X B. Challenges of creating cities in China: Lessons from a short-lived county-to-city upgrading policy[J]. Journal of Comparative Economics, 2012, 40(3): 476–491. DOI:10.1016/j.jce.2011.12.007 |

| [37] | Feldman M P, Ronzio C R. Closing the innovative loop: Moving from the laboratory to the shop floor in biotechnology manufacturing[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2001, 13(1): 1–16. |

| [38] | Florida R L. Cities and the creative class[M]. New York:Routledge,2005. |

| [39] | Foster L,Haltiwanger J C,Krizan C J. Aggregate productivity growth:Lessons from microeconomic evidence[A]. Hulten C R,Dean E R,Harper M J. New developments in productivity analysis[M]. Chicago:University of Chicago Press,2001. |

| [40] | Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 254–277. DOI:10.1016/j.jeconom.2021.03.014 |

| [41] | Henderson V. Externalities and industrial development[J]. Journal of Urban Economics, 1997, 42(3): 449–470. DOI:10.1006/juec.1997.2036 |

| [42] | Jia R X, Lan X H, Miquel G P I. Doing business in China: Parental background and government intervention determine who owns busines[J]. Journal of Development Economics, 2021, 151: 102670. DOI:10.1016/j.jdeveco.2021.102670 |

| [43] | Stam E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique[J]. European Planning Studies, 2015, 23(9): 1759–1769. DOI:10.1080/09654313.2015.1061484 |