2024第50卷第1期

一、引 言

生态环境建设关乎经济未来的增长潜力,因此协调两者和谐发展已经成为近年来各国探寻经济可持续发展模式的重要课题(Shahbaz等,2021)。根据我国生态环境部环境规划院发布的《中国经济生态生产总值核算发展报告2018》,我国在2015年由环境污染产生的成本损失高达2万亿元,生态破坏带来的成本损失亦达到0.63万亿元;《2020中国生态环境状况公报》同样指出了现阶段严峻的生态环境问题,我国40.1%的城市仍存在空气质量超标的现象。上述数据表明,我国生态保护和污染防治的任务较重,寻求污染防治的有效途径是我国未来经济可持续发展的关键所在。

金融作为经济稳步增长的“源头活水”,是影响生态环境发展的重要因素(Jalil和Feridun,2011;刘锡良和文书洋,2019)。早在1992年,联合国环境规划署在《银行业关于环境可持续发展的声明》中就强调了金融业对推动生态环境发展的重要性,这引起了全球各国对金融业“绿色”性质的关注,由此绿色金融的理念开始形成。绿色金融结合了金融服务和环境保护两大特征,以绿色环保为基础,金融服务为支撑,与传统金融在生态环境作用上存在明显的差别。学术界对于传统金融影响企业污染排放主要分为两种相反的观点:一部分学者强调“金融发展有利论”,认为金融发展能够发挥信贷资源配置的优化作用,缓解企业融资约束,推动企业技术创新,降低生产过程产生的污染排放规模(Andersen,2017;张建鹏和陈诗一,2021);另一部分学者坚持“金融发展有害论”,其逻辑是金融发展将为企业带来更多外部融资的渠道,鼓励企业扩大生产规模,这将产生污染排放的规模效应,同时信贷资源的配置可能为粗放型的生产技术提供支持,这并未推动企业清洁技术的创新,将进一步加重生态环境的负担(Boutabba,2014;He等,2017;Kim等,2020)。那么,绿色金融发展能否趋利避害,发挥传统金融影响生态环境的优势,降低企业对生态环境的破坏以及减少企业的污染排放规模,进而提升企业的污染治理能力?这是一个有经济效益的问题。此外,中国“十四五”规划给出了“大力发展绿色金融,构建绿色发展政策体系”的重要指示,因此探究绿色金融潜在的污染减排作用具有迫切的理论需求,这也是利用金融资源推动我国实现“双碳目标”的必由之路。对该问题的研究具有现实和理论层面的双重意义。

因此,本文以国务院批准设立的绿色金融改革创新试验区为外生政策冲击,采用双重差分法对绿色金融与企业污染排放之间的关系展开系统分析。从理论上来看,本文通过构造理论模型证明了绿色金融发展对企业污染减排的积极作用。从实证上来看,本文研究发现,绿色金融发展能够缓解企业面临的融资约束,并通过绿色技术创新、清洁能源利用、污染处理设备投资等方面,从企业生产前端管控和生产末端治理上实现污染减排,最终降低了企业的污染排放规模。此外,绿色金融发展存在明显的溢出效应,溢出范围在200公里以内。

在现有文献梳理上,由于本文研究是金融与环境经济学的交叉领域,属于金融影响生态环境的一个文献分支,因此与本文研究较为紧密的文献可以分为以下两类:一类是金融发展对污染排放的影响;另一类是绿色金融发展产生的经济效应。在第一类文献方面,金融发展的污染减排作用存在较大争议,不同学者得出的研究结论并不一致。一些学者强调了金融发展对生态环境的积极作用,例如,Chen等(2021)研究了金融发展对城市污染排放的作用,发现城市商业银行发展带来的金融扩张能够有效降低中国城市的污染排放规模,支持了金融发展对生态环境的积极作用。另一些学者发现金融发展对生态环境升级存在抑制作用,例如,Ibrahim和Vo(2021)发现更高程度的金融发展推动更大范围的温室气体排放,认为金融发展带来生产规模的扩张,进而促进了污染排放。此外,一些学者对金融因素影响生态环境发展持中立观点,认为金融发展的环境效应并不明晰,尤其是金融发展能够影响经济增长,而经济增长与生态环境之间存在显著的库兹涅茨曲线关系,因此金融发展与污染排放之间可能存在非线性的关系(Jalil和Feridun,2011)。可见,上述文献并未就传统金融服务对于环境污染的作用形成统一的定论,而且缺乏对绿色金融发展产生的环境效应的剖析,因此绿色金融与生态环境发展之间的研究是远远不足的。

在第二类文献方面,随着绿色金融概念的普及和深化,全球学者对绿色金融发展带来的经济效应展开了广泛分析,并得到了丰富的结论。一部分学者强调绿色金融对企业融资和创新能力的影响(王馨和王营,2021)。另外一些研究强调了绿色金融发展能够影响企业的生产率水平(王修华等,2021;Cui等,2022),提高出口规模(金祥义等,2022),增加企业海外投资效率(Zhang等,2022),促进可再生能源利用(He等,2019),推动企业环保投资(舒利敏和廖菁华,2022),并影响整个经济的增长水平(Wu等,2022)。此外,还有部分文献从PM2.5或温室气体排放角度研究绿色金融发展产生的污染减排效应,并且大多研究从宏观层面展开,得到了绿色金融发展能够显著降低污染排放的结论(Zhang等,2021;Meo和Abd Karim,2022;Su等,2022)。综上所述,大量文献就绿色金融的经济效应进行了分析,涉及绿色金融对环境污染排放的文献大多数从宏观视角展开,基于微观层面的证据还较少,这为本文研究提供了潜在的突破空间。

本文可能的边际贡献有以下两点:第一,在研究视角方面。本文以绿色金融这一视角作为研究切入点,并将企业微观层面的污染排放作为研究剖析面,系统探究绿色金融发展所产生的环境效应及其对企业在清洁融资方面的纾困作用,以区别于现有文献从国别或其他宏观层面分析了上述两者之间的关系,这为总结绿色金融发展的微观经济效益提供了有益的补充。同时,本文还深入分析绿色金融作用企业污染治理的微观传导机制,这能够有效契合我国绿色经济建设和绿色金融发展的时代大背景,还能进一步拓宽金融与生态环境发展领域的研究外延,为相关文献发展提供研究的拓展思路。第二,在理论模型方面。本文在参考现有企业污染排放的微观模型基础上,融入了绿色金融这一新因素,构建了包含绿色金融因素在内的企业污染治理模型,并从数理推导上证实了绿色金融对降低企业污染排放和提高企业污染治理能力的客观效果,这有效扩充了现有文献对于两者关系分析的理论基础,完善了企业污染治理的理论框架,能够为后续文献针对绿色金融与环境污染之间的研究提供一定的理论指导作用。

二、政策背景和理论模型

(一)政策背景

中国其实较早就关注到金融发展对生态环境建设的重要性,并颁布了大量政策文件,但直到2012年原中国银行业监督管理委员会印发《绿色信贷指引》后,绿色金融才迎来了正式的发展期。2015年,中共中央、国务院对外发布了《生态文明体制改革总体方案》,首次提出构建绿色金融体系的基础框架,强调我国未来生态文明体制改革的具体方向。在此文件基础上,我国央行等七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,明确了绿色金融体系建设的重要性,并指出相关过程中的风险监督和控制,由此自上而下的绿色金融顶层设计体系正式成立。2017年,为了进一步推动绿色金融体系在全国范围内的发展,国务院常务会议通过了在五省(区)设立首批绿色金融改革创新试验区的决议,包括浙江省、江西省、贵州省、广东省、新疆维吾尔自治区,由此正式标志着我国绿色金融体系开始形成由下向上的创新探索发展模式。首批绿色金融改革创新试验区的设立是为了在全国范围内形成可复制、可推广的绿色金融发展方案,进而推动我国绿色金融体系的不断完善和长期发展,为实现我国未来绿色经济体系建设奠定金融服务的基础。

事实上,我国首批绿色金融改革创新试验区的选取综合考虑了不同地区的特色和发展优势,首批试验区大致根据经济发展水平和生态环境基础建设进行划分。首先,浙江省和广东省属于东部地区,且位于临海区域,经济发展水平和生态基础建设均具有得天独厚的优势,在各地试验区中处于“领头兵”位置。其次,江西省和贵州省属于中西部地区,且位于内陆区域,经济发展水平相对较弱,但生态资源储备雄厚,具有后发的生态建设优势,因此属于试验区队伍中的第二梯队。最后,新疆维吾尔自治区属于西部地区,虽然经济发展状况和生态环境水平都比较脆弱,但拥有特殊的政策优势和边疆特色,能够作为其他边疆地区绿色金融发展模式的参考案例,是试验区发展中的第三梯队。因此,浙江省和广东省绿色金融改革创新试验区的核心目标是利用绿色金融发展来推动产业结构升级,实现经济的绿色发展;江西省和贵州省试验区则以开发生态资源优势来促进经济的可持续性增长;新疆试验区主要是结合政策红利和绿色创新路径,从而学习试验区第一梯队的绿色金融发展经验。由此可见,我国首批绿色金融改革创新试验区的设立,带动了不同地区绿色金融探索模式的发展,并在区域经济往来中形成地域之间的有益辐射,为推动我国绿色金融发展和绿色经济体系建设奠定了扎实的发展基础。

(二)理论模型

为了从数理上推导绿色金融对企业污染减排的作用,本文将借鉴Antweiler等(2001)对企业污染排放静态模型的设定,构建包含绿色金融因素的企业污染排放模型,刻画企业污染排放的经济行为过程,并系统推导绿色金融发展与企业污染减排之间的数理关系。

我们考虑一个代表性企业的具体生产过程。企业需要投入劳动和资本两种生产要素来生产所需的产品,并假设企业的生产函数具有以下柯布—道格拉斯的形式:

| $ y = z{k^a}{l^{1 - a}} $ | (1) |

其中,y表示企业生产的产品;k和l分别表示资本和劳动生产要素;α是资本要素的产出弹性;z指代企业的生产率水平,服从帕累托累积分布G(z)。同时,我们可以假定企业生产过程伴随着污染排放,企业可以通过污染减排设备的投入来降低排污水平,并且企业污染排放规模与其产品数量之间存在线性关系(Andersen,2017),进而可以将企业污染排放规模表示成如下函数关系式:

| $ e = (1 - \eta )\theta y $ | (2) |

其中,e表示企业污染排放规模;η表示减排设备的投入强度,减排设备可以有效降低企业生产过程中产生的污染物;θ表示企业生产单位产品伴随的污染排放强度,且θ>0。企业总是需要对生产过程中排放的每单位污染物缴纳排污税,假定排污税为从量税,税率为T,且T>0,因此企业面临总计为Te的排污税额。同时,企业采用减排设备进行污染减排时需要支付一定的减排成本,该成本由可变成本和固定成本两部分组成,进一步参考已有文献的基础上,我们假设企业减排成本具有如下函数形式:

| $ c = a{\eta ^b}y + f $ | (3) |

其中,c表示企业的减排成本;a表示可变成本系数,b表示减排设备投入的成本弹性,且a>0,b>1;f表示企业减排的固定成本。由此可知,等式右侧第一项表示可变减排成本,与企业产品生产数量相关;第二项表示固定减排成本,与企业产品生产数量无关。我们一般假定企业可以自主决定是否对生产过程产生的污染物进行减排处理,若企业不进行减排处理,则企业不需要支付该过程的减排成本c。此外,为了引入绿色金融要素,代表性企业可以从绿色金融部门以λ的概率获得绿色融资,且1>λ>0。我们假定企业通过绿色融资来支付生产过程中的污染减排成本,即获得绿色金融支持的企业更倾向对污染进行减排处理。在此基础上,企业面临的劳动力要素成本为w,资本要素成本为r,产品的定价为p。此时,企业的期望利润水平与其是否支付减排成本相关,这又与企业获得绿色金融服务的概率相关,因此企业期望利润可以表示为以下等式:

| $ \pi = \lambda (yp - wl - rk - Te - c) + (1 - \lambda )(yp - wl - rk - Te) $ | (4) |

其中,等式右侧第一项为企业获得绿色金融服务时的利润;第二项为企业未获得绿色金融服务时的利润水平。此外,我们参考Qi等(2021)的研究,在模型中引入环境监管部门,当企业未进行污染减排处理而直接排放污染物时,企业将有1−m的概率被环境监管部门进行处罚,罚款占企业利润的比值为δ,即企业以侥幸心理躲避环境处罚的可能性为m,且δ>0,1>m>0。由于企业抱着侥幸心理直接将污染物排入环境中的行为十分恶劣,当企业这种行为被环境监管部门发现时,将要面临高额度的惩罚性罚款,因此可以假定δ(1−m)>1。此时,考虑企业面临的潜在环境处罚后,企业的期望利润等式可以进一步修改为:

| $ \pi = \lambda (yp - wl - rk - Te - c) + m(1 - \lambda )(yp - wl - rk - Te) + (1 - \lambda )(1 - m)(1 - \delta )(yp - wl - rk - Te) $ | (5) |

在上述设定下,企业通过改变生产过程中减排设备的投入强度η,来实现利润最大化的决策。此时,结合式(2)、式(3)和式(5),并将式(5)对η进行一阶求导可得:

| $ \frac{{\partial \pi }}{{\partial \eta }} = T\theta y\left[ {\lambda + (1 - \lambda )(1 - \delta + m\delta )} \right] - \lambda ab{\eta ^{b - 1}}y = 0 $ | (6) |

进一步整理上式可得企业最优的减排设备投入强度η*,其表达式为:

| $ {\eta ^{\text{*}}} = {\left\{ {\frac{{T\theta [\lambda + (1 - \lambda )(1 - \delta + m\delta )]}}{{\lambda ab}}} \right\}^{\tfrac{1}{{b - 1}}}} $ | (7) |

此时,企业最优的污染排放规模e*可以表示为:

| $ {e^{\text{*}}} = (1 - {\eta ^*})\theta y $ | (8) |

为了推导绿色金融对企业最优污染排放规模的具体影响,我们需要将等式(8)对λ进行求偏导处理,即评估以下等式的符号:

| $ \frac{{\partial {e^{\text{*}}}}}{{\partial \lambda }} = \frac{{\partial {e^{\text{*}}}}}{{\partial {\eta ^{\text{*}}}}}\frac{{\partial {\eta ^{\text{*}}}}}{{\partial \lambda }} $ | (9) |

因为企业最优排污设备投入强度为正数,结合式(8)容易得知,式(9)等号右侧第一项小于0,即∂e*/∂η*<0,此时我们只需评估∂η*/∂λ的符号就可知绿色金融的具体作用。我们可以通过函数的正单调变换来降低求偏导的难度,并生成一个新的变量ε*:

| $ \varepsilon * = \frac{{[\lambda + (1 - \lambda )(1 - \delta + m\delta )]}}{\lambda } $ | (10) |

由于正单调变换不改变函数的单调性,因此∂η*/∂λ的符号应与∂ε*/∂λ相同。此时,将式(10)对λ求导可得:

| $ \frac{{\partial {\varepsilon ^{\text{*}}}}}{{\partial \lambda }} = \frac{{\delta (1 - m) - 1}}{{{\lambda ^2}}} \gt 0 $ | (11) |

结合式(9)、式(11)和函数单调变换的性质可得:

| $ \frac{{\partial {e^{\text{*}}}}}{{\partial \lambda }} = \frac{{\partial {e^{\text{*}}}}}{{\partial {\eta ^{\text{*}}}}}\frac{{\partial {\eta ^{\text{*}}}}}{{\partial \lambda }}{\text{ = }}\underbrace {\frac{{\partial {e^{\text{*}}}}}{{\partial {\eta ^{\text{*}}}}}}_{ \lt 0}\underbrace {\frac{{\partial {\varepsilon ^{\text{*}}}}}{{\partial \lambda_{\,_{\,}} }}}_{ \gt 0} \lt 0 $ | (12) |

上式意味着绿色金融发展为企业提供绿色融资后,能够有效降低企业的最优污染排放规模,从而较好地证明了绿色金融对企业污染减排的积极作用。据此,本文提出以下研究假设:绿色金融发展能够降低企业的污染排放规模。

三、研究方法和数据选取

(一)研究模型设计

为了有效识别绿色金融发展对企业污染减排的真实作用,本文参考王修华等(2021)、Hering和Poncet(2014)对双重差分模型的设定,使用以下形式的计量回归模型:

| $ {\text{ln}}pollutio{n_{ijt}} = \alpha + \beta sit{e_j} \times polic{y_t} + \gamma {\mathop {Ctrl _{it}}\limits^ \to} + {\delta _i} + {\delta _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (13) |

其中,下标i、j、t分别表示企业、所在省份地区、年份。pollutionijt表示j地区i企业t年的污染排放规模;sitej表示绿色金融改革创新试验区的虚拟变量,当企业位于浙江省、江西省、贵州省、广东省、新疆维吾尔自治区这五个地区时,即认为企业处于试验区中,此时对sitej变量赋值为1,否则赋值为0;policyt表示政策时间虚拟变量,当样本时间位于2017年及之后时,对该变量赋值为1,否则赋值为0;

(二)指标选取和数据来源

1. 被解释变量

lnpollutionijt是本文的被解释变量,表示企业相应的污染排放规模,以企业二氧化硫排放量的对数形式表示。该指标能够代表企业污染排放规模的原因在于,我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭燃烧产生的二氧化硫是主要的污染物质,这也造成我国是全球二氧化硫排放量最多的国家,因此我国的能源结构使得二氧化硫能够作为企业污染排放的主要代表指标,这也是现有文献的一种普遍做法(Antweiler等,2001;陈登科,2020)。相关数据主要来源于国泰安环境研究数据库。

2. 其他变量

本文控制变量主要是企业层面相关的指标,具体包括的变量有:(1)企业生产率tfp,采用OP的方法对该变量进行计算,生产率是影响企业污染排放的重要因素,高生产率企业能够提高能源利用率,进而降低污染排放规模,因此预期符号方向为负。(2)企业规模size,用企业总资产的对数形式来表示,企业规模越大,生产过程产生的潜在污染物越多,因此预期符号方向为正。(3)企业年龄age,以企业当年年份减去成立年份的差值进行表示,生命周期理论认为企业必然会经历兴盛至衰败的周期,因此企业年龄越大,对生产过程中污染排放的管控能力越差,预期符号方向为负。(4)企业利润率profit,以企业总利润与销售收入的比值进行表示,该指标反映企业潜在的获利能力,利润越高的企业,拥有越多资金用于污染物处理,因此预期符号方向为负。(5)企业资产负债率lev,企业资产负债率水平越高,表明杠杆水平越大,其对企业生产过程中的污染治理能力有着重要影响。(6)企业资本密集度klr,用企业固定资产除以员工人数的对数进行表示,资本密集度越高的企业拥有越大规模的设备和资产,从而可能带来越多的污染排放,因此预期符号为正。(7)垄断水平HHI,以赫芬达尔指数进行表示,该指标越大,表明市场的垄断程度越高,良性竞争环境越弱,从而不利于企业创新发展,这将对企业污染治理能力产生负面作用,带来更大规模污染排放,因此预期符号为正。上述相关数据主要来源于国泰安企业财务数据库。在此基础上,我们对数据进行初步整合,综合考虑数据的可得性以及我国绿色金融在2012年后才快速发展,因此本文将数据范围设定在2012—2020年。同时,我们剔除相关变量的缺失值,并对变量进行上下1%的缩尾处理,由此得到最终样本,具体描述性统计结果见表1。

| 变量名称 | 变量符号 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 污染排放规模 | lnpollution | 3418 | 3.6785 | 3.2363 | 0 | 17.923 |

| 试点 | site | 3418 | 0.2299 | 0.4209 | 0 | 1 |

| 政策时间 | policy | 3418 | 0.7976 | 0.4019 | 0 | 1 |

| 企业生产率 | tfp | 3418 | 14.2126 | 0.8804 | 10.5785 | 17.6963 |

| 企业规模 | size | 3418 | 23.2022 | 1.6896 | 19.4135 | 30.0605 |

| 企业年龄 | age | 3418 | 12.3498 | 7.4738 | 0 | 27 |

| 企业利润率 | profit | 3418 | 0.0344 | 0.1218 | −3.1644 | 0.5415 |

| 企业资产负债率 | lev | 3418 | 0.4792 | 0.2144 | 0.0470 | 1.6452 |

| 企业资本密集度 | klr | 3418 | 13.2765 | 0.9865 | 8.9753 | 17.9251 |

| 垄断水平 | HHI | 3418 | 0.1302 | 0.2870 | 0 | 1 |

(三)数据事实和初步数据分析

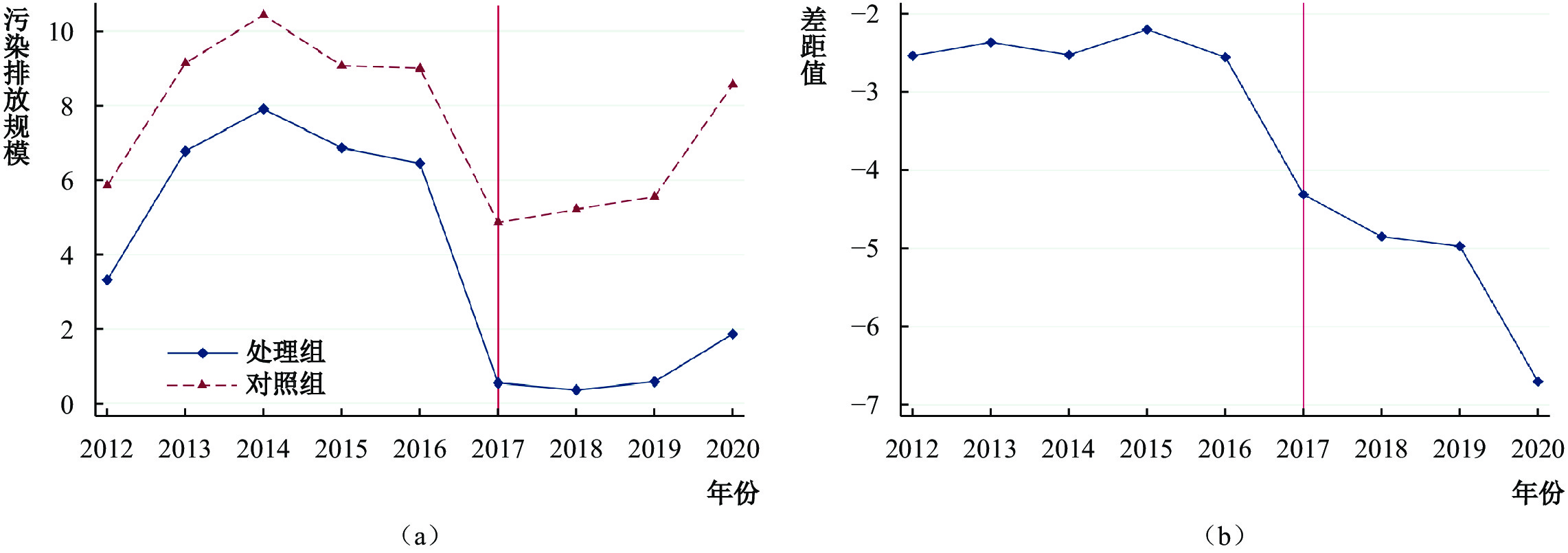

本文研究需要关注绿色金融改革创新试验区政策实施前后,处理组与对照组企业污染排放的平均变化趋势,尤其是处理组企业污染排放的变化。对此,我们绘制了处理组与对照组企业污染排放平均变化趋势图,具体如图1(a)和图1(b)所示。首先,观察图1(a)的结果可知,在绿色金融政策实施之前(垂线表示政策实施年份),处理组和对照组企业在污染排放规模的平均变化趋势上大致持平,两者之间并未存在明显差异,表明绿色金融政策实施前处理组和对照组满足平行趋势的假定。在绿色金融政策实施之后,处理组企业当年的平均污染排放规模就出现大幅度的下降,并且两者的污染排放规模的平均差距日益增大。为了进一步描述处理组与对照组之间差距的变化趋势,我们绘制了两者在政策实施前后的差距值变化趋势图,具体如图1(b)所示。观察图1(b)结果不难发现,在绿色金融政策实施前,处理组与对照组企业污染排放规模的平均差距值保持在一个稳定范围内,大致为−2.5左右。在绿色金融政策发生之后,处理组与对照组的差距在政策当年就出现大规模增加,且该差距值随时间推移在不断扩大,这表明该绿色金融改革创新试验区政策实施后,处理组与对照组企业在污染排放行为上产生了实质性的变化,初步证明了与对照组企业相比,处理组企业在政策实施后的平均污染排放规模更低,即绿色金融政策实施能够产生显著的污染减排效应,较好反映了绿色金融发展对企业污染治理能力的提升作用。

|

| 图 1 平行趋势变化图与差距值变化图 |

四、基本实证分析

(一)基准回归

为了检验绿色金融发展是否会产生明显的企业污染减排作用,我们将双重差分模型的回归结果汇报于表2之中。首先,列(1)结果关注倍差法估计量site×policy对企业污染排放的影响,观察结果可知,在加入各类非观测的固定效应后,回归结果中site×policy通过了1%显著性水平上的检验,且符号为负,初步证明了绿色金融改革创新试验区政策实施能够产生明显的环保效应,降低了企业的污染排放规模。其次,列(2)结果进一步加入了企业生产率(tfp)和企业规模(size)这两个变量。结果显示,企业生产率提高带来的污染减排作用以及企业规模扩大将导致更大范围的污染排放。同时,倍差法估计量site×policy的系数仍然在1%显著性水平上显著为负,表明绿色金融发展能够提升企业的污染治理能力。再次,列(3)在此基础上增加了企业年龄(age)和企业利润率(profit)指标,此时观察倍差法估计量的系数可知,site×policy依然对企业污染排放有着显著的负向影响,意味着随着绿色金融发展程度不断提高,企业污染排放规模将随之缩小。最后,列(4)加入了其他控制变量,分析结果可知,site×policy的系数方向和显著性没有出现明显转变,表明绿色金融发展能够改进企业的污染治理能力,进而降低了企业生产过程中的污染排放规模,较好证明了本文理论模型部分阐述的核心观点和相应研究假设,即绿色金融发展的污染减排作用是存在的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| site×policy | −1.6197*** | −1.6803*** | −1.4478*** | −1.3167*** |

| (−3.2440) | (−3.5721) | (−3.1403) | (−3.0040) | |

| tfp | −0.4937*** | −0.4783*** | −0.4514*** | |

| (−3.6101) | (−3.5282) | (−3.5093) | ||

| size | 0.4055*** | 0.3200*** | 0.1703** | |

| (5.3903) | (4.3034) | (2.2532) | ||

| age | 0.0768*** | 0.0628*** | ||

| (7.3439) | (6.2083) | |||

| profit | −1.4702** | −1.5373*** | ||

| (−2.4502) | (−2.5949) | |||

| lev | −0.3560 | |||

| (−0.9215) | ||||

| klr | 0.9339*** | |||

| (6.2831) | ||||

| HHI | 0.0805 | |||

| (0.3120) | ||||

| Constant | 3.9949*** | −12.4178*** | −11.1589*** | −19.3936*** |

| (32.3418) | (−9.8278) | (−8.8371) | (−13.7311) | |

| N | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 |

| R2 | 0.2438 | 0.3308 | 0.3607 | 0.4260 |

| 注:(1)所有回归结果均控制了企业、地区和年份固定效应。(2)括号内数值为修正了异方差后的t统计值,并聚类在表示政策冲击的地区层面;***、**和* 分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著,下表同。 | ||||

(二)双重差分模型设定的有效性检验

1. 预期效应的检验

预期效应意味着绿色金融改革创新试验区政策实施之前,不会提前对企业污染排放产生抑制作用。为了检验预期效应这一前提是否成立,我们逐渐在回归方程中加入site×forecasti(i=1、2、3、4),forecasti表示政策实施前的第i年,若企业样本处于该年份,则对forecasti赋值为1,否则赋值为0。

首先,根据回归结果,在控制各种不能观察的固定效应并加入政策实施前一年预期虚拟变量和其他因素后,回归结果中site×policy的系数为负,且通过了1%显著性水平上的检验,而预期虚拟变量site×forecast1的系数并不显著,表明绿色金融政策实施前一年不存在政策预期,初步证明了预期效应条件的成立。其次,根据回归结果,在逐渐加入政策实施前i年的预期虚拟变量后,各列结果中倍差法估计量site×policy依然保持负显著,并且不同预期虚拟变量site×forecasti的系数均未通过10%显著性水平上的检验,表明政策预期冲击并不存在,因此较好地证明了本文基本面回归结果符合预期效应这一基础条件。

2. 平行趋势检验和动态效应估计

我们用历年的年份虚拟变量来替换倍差法估计量中政策时间policy的位置,并将回归中的2012年份作为对照基期,以此为基础展开分析。我们将回归结果中估计系数绘制成动态效应图,以此观察绿色金融发展产生的企业污染减排作用的动态变化。根据图形分析结果,在2017年绿色金融政策实施之前,图形中边际效应线大体保持着平稳的变化趋势,并且图形中上下置信区间范围涵盖边际效应为0的位置,这意味着绿色金融政策实施之前,处理组和对照组中企业污染排放受绿色金融政策的影响没有明显区别。同时,在2017年绿色金融政策实施以后,边际效应线的上下置信区间已经不包括0值点,且边际效应的绝对值呈现出增大的趋势,这意味着绿色金融政策实施后,相对于对照组,处理组企业污染排放水平明显缩减,并且绿色金融产生的污染减排效果表现出逐年递增的作用,这也较好地体现了平行趋势结果中绿色金融发展的正向溢出效应。由此可知,动态效应估计图较好地证明了本文回归结果符合平行趋势条件,也反映了绿色金融发展产生的企业污染减排作用是真实存在的。

(三)其他稳健性检验

1. 两期双重差分法的检验

多期双重差分模型在识别政策效果时,若存在序列相关问题,则会导致核心解释变量的估计系数向上偏移,此时一种有效的解决方法是采用两期双重差分模型进行分析。在处理上,两期双重差分模型需要对数据进行预处理:以绿色金融改革创新试验区的设立时间为分界点,将样本数据分为政策冲击前后的两个时间段,然后对每个时间段内的所有变量进行平均值求值处理。根据回归结果,在控制了各种不能观察的固定效应并加入所有控制变量后,回归结果中交互项site×policy的系数显著为负,从而证明了在解决可能的序列相关问题后,绿色金融发展产生的企业污染减排作用是稳健的。

2. 控制时间趋势

为了有效控制处理组和对照组可能的时间发展趋势上的变化,我们在回归方程中加入site×year变量,重新分析绿色金融对企业污染排放的潜在影响。根据回归结果,交互项site×policy的系数为负,通过了1%显著性水平上的检验,并且交互项site×year的系数并不显著,这表明对照组和处理组时间发展趋势上的变化并未对本文结果产生显著的干扰,较好证明了绿色金融发展对企业污染减排的作用是稳健的。

3. 《绿色信贷指引》政策干扰

由于本文样本涵盖2012年《绿色信贷指引》政策的颁布时间段,该政策是绿色金融迎来正式发展的重要标志,因此可能对绿色金融改革创新试验区政策的效果产生干扰,为了降低这一潜在干扰,我们将2012年数据从样本中删除,并重新检验绿色金融改革创新试验区设立对企业污染排放的影响。根据回归结果,site×policy的系数方向和显著性并未发生明显的变化,表明绿色金融改革创新试验区的设立的确推动了企业污染治理能力的提升,进而有效降低了企业生产过程中的污染排放规模,因此绿色金融发展产生的污染减排作用是稳健的。

4. 新设试验区

国务院在2017年批准设立第一批绿色金融改革创新试验区后,在2019年又在甘肃省兰州市兰州新区设立新的试验区,为了充分考虑这一新设试验区对绿色金融改革创新试验区政策的影响,我们重新对试验区分组变量site进行设定,增加了上述新增试验区的处理组样本,并将新设试验区对应的政策冲击时间设定在2019年,其他变量设定与基准回归模型相同。基于该设定逻辑,我们对绿色金融发展产生的企业污染减排作用进行重新分析。根据回归结果,交互项site×policy的系数在1%显著性水平上显著为负,表明绿色金融发展依然能够推动企业进行清洁化生产,降低企业的污染排放规模,因此在考虑新设试验区问题后,回归结果依然支持了本文理论分析的观点。

5. 地级市层面的设定检验

我们可以进一步细化试验区所对应的地区,将处理组和对照组设定在地级市层面。具体而言,国务院批复设立的绿色金融改革创新试验区主要涉及五个省,并在这些省内的部分地级市开展试验区政策,包括浙江省的湖州市、衢州市,江西省的南昌市赣江新区,广东省的广州市,贵州省的贵阳市,新疆维吾尔自治区的哈密市、昌吉市、克拉玛依市。同时,我们进一步考虑甘肃省兰州市兰州新区新设的试验区,在此基础上从地级市层面对试验区分组变量site和政策时间虚拟变量policy进行重新设定,其他因素设定与基准回归模型相同。根据回归结果,倍差法估计量site×policy依然对企业污染排放有着显著的抑制作用,这表明在改变试验区设定的变量后,绿色金融发展产生的企业污染减排作用并未发生明显变化,从而有效证明了绿色金融与企业污染排放之间的因果关系是稳健的。

6. 企业污染排放指标的稳健性

污染物主要涉及废气排放、废水排放和固体废物排放三个维度,为了进一步检验企业污染排放指标的稳健性,我们还从剩余的废水排放和固体废物排放两个层面分别选取指标。废水排放以化学需氧量指标作为代表,而固体废物排放以企业烟粉尘排放规模作为代表,并将这两个指标作为企业污染排放规模的替代指标。根据回归结果,不同回归结果中倍差法估计量site×policy均显著为负,表明在替换企业污染排放指标后,本文基本结论依然成立。

7. 随机抽样的安慰剂检验

本文参考金祥义等(2022)的方法,对绿色金融发展产生的企业污染减排作用进行1000次随机抽样的安慰剂检验,逐一提取回归结果中交互项的估计系数β,并绘制出该系数的核密度图。根据分析结果,1000次的随机抽样显示估计系数β大致以原点为中心进行分布,且该系数的均值为0.0102,这与本文表2基准回归结果列(4)中的β大小相差很大,因此安慰剂检验的估计系数β与真实回归系数完全不同,由此我们可以相信,安慰剂检验结果表明原计量模型所得结论是稳健的。

(四)异质性讨论

1. 企业所有制性质的差异

我们按照企业所有制形式的差异对样本进行划分,分离出国有企业组和非国有企业组,当观测数据分别属于国有企业和非国有企业时,我们将变量Var依次设定为1和0。根据回归结果,变量Var交互项的系数通过了1%显著性水平上的检验,且符号为正,表明相对于非国有企业而言,绿色金融产生的企业污染减排作用在国有企业中的效果更小,即绿色金融发展更能提升非国有企业的污染治理能力,降低其污染排放规模。

2. 企业上市板块的差异

从融资约束缓解角度来看,绿色金融发展产生的污染减排作用可能对非主板上市企业的影响更大。为了检验绿色金融这一作用的差异性,我们按照企业上市板块的差异对样本进行划分,分离出主板上市企业组和非主板上市企业组,当观测数据分别属于主板上市企业和非主板上市企业时,将变量Var依次设定为1和0。根据回归结果,变量Var交互项的系数显著为正,说明相比于非主板上市企业来说,主板上市企业受到绿色金融发展带来的污染减排作用更小。

3. 行业污染程度的差异

我们参考苏丹妮和盛斌(2021)对不同行业污染程度的划分标准对样本进行划分,分离出污染行业组和清洁行业组,当观测数据分别属于污染行业和清洁行业时,我们将变量Var依次设定为1和0。根据回归结果,变量Var交互项的系数为负,且通过了1%显著性水平上的检验,说明相比于清洁行业的企业来说,绿色金融发展更能促进污染行业企业的减排行为,推动企业提升污染治理能力,进而实现绿色转型。

4. 企业环境ISO认证的差异

我们根据企业ISO14001认证的不同对样本进行划分,分离出ISO认证企业组和非ISO认证企业组,观测数据分别属于ISO认证企业和非ISO认证企业时,我们将变量Var依次设定为1和0。根据回归结果,变量Var交互项的系数在1%显著性水平上显著为负,说明相比于ISO认证企业来说,绿色金融更能降低非ISO认证企业的污染排放规模。

(五)机制检验

在企业污染防治过程中需要投入大量的资金成本,因此绿色转型的企业往往面临较高的融资约束,能否获得充足的外部融资,将成为其绿色转型道路上的第一道阻碍(Andersen,2017;陈诗一等,2021;Yuan等,2022)。企业污染防治主要涉及生产过程前后两端的管理,而这些均需要投入大量资金,因此当绿色金融发展为企业绿色项目融资提供支持后,能够有效缓解企业面临的融资约束,进而推动企业从生产前端管控和生产末端治理两方面展开污染防治。具体而言:一方面,在生产前端管控上。企业生产前端管控旨在从生产源头控制潜在污染物的形成,因此进行绿色技术创新是企业生产前端管控的首要方式,可以助力企业提高可再生清洁能源的投入比例,是污染防控的“治本”方式(He等,2019)。但是绿色技术创新有着高不确定性、长期资金投入、难以模仿的特征,企业内源资金往往难以支持其绿色创新活动,因此绿色金融发展为企业进行绿色技术创新提供了坚实的外源资金保障,推动企业绿色技术的创新突破(王馨和王营,2021;Su等,2022),最终降低了企业的污染排放。另一方面,在生产末端治理上。污染处理设备投资是企业生产末端治理的一种常见手段,企业可以利用污染处理设备将生产过程中产生的污染物进行加工处理,是污染防控的“治标”方式,虽然容易模仿和操作,但依然需要大规模的资金投入,因此绿色金融发展扩大了企业获取绿色项目的资金,提高了企业污染处理设备的投资规模(金祥义和张文菲,2023),进而增强企业的污染治理能力,降低企业生产过程的污染排放。综上所述,绿色金融发展能够缓解企业面临的融资约束,推动企业从生产前端管控和生产末端治理上实现污染减排。

为了检验上述机制,我们采用机制变量直接回归的方式。首先,在融资约束缓解方面,我们将利息支出除以固定资产后的对数值作为企业面临的融资约束水平,该指标是企业融资约束的反向衡量变量。其次,在生产前端管控方面,我们考察了绿色金融发展对企业绿色技术创新和清洁能源投入规模的影响,其中绿色技术创新变量以企业绿色专利申请总量的对数进行表示。清洁能源以企业资源能耗表中太阳能、水能、地热能、风能等清洁能源的消耗量的对数进行表示。最后,在生产末端治理方面,我们主要关注绿色金融发展对企业污染处理设备的使用可能性和支出费用的影响。其中,设备使用可能性指企业是否采用污染处理设备的虚拟变量,设备支出费用以企业污染处理设备支出费用的对数进行表示。基于此,我们将相应的机制分析结果汇报于表3之中。首先,根据列(1)结果,交互项site×policy的系数为正,且通过了1%显著性水平上的检验,反映了绿色金融发展能够改善企业的融资约束程度,即融资约束缓解的机制是存在的。其次,在绿色金融影响企业生产前端管控上,根据列(2)和列(3)回归结果,两列结果中交互项site×policy均显著为正,反映了绿色金融发展可以推动企业绿色技术创新,同时其还能促进企业在生产过程中扩大清洁能源的投入规模。最后,在绿色金融影响企业生产末端治理上,列(4)和列(5)结果显示,回归结果中site×policy的系数均显著为正,意味着绿色金融发展提高了企业使用污染处理设备的可能性,同时增加了企业在污染处理设备上的支出费用,因此证明了绿色金融在企业生产末端治理上发挥的效果。综上所述,绿色金融发展缓解了企业面临的融资约束,并通过企业生产前端管控和生产末端治理来提高企业对环境的友好程度。

| 融资约束水平 | 绿色技术创新 | 清洁能源投入 | 设备使用可能性 | 设备支出费用 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| site×policy | 0.0973*** | 0.3795** | 0.8460*** | 0.3736** | 1.4356** |

| (2.8463) | (2.1094) | (2.7430) | (2.3772) | (1.9977) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 |

| R2 | 0.4664 | 0.3389 | 0.3013 | 0.3811 | 0.3609 |

五、进一步分析:绿色金融污染减排的溢出范围

虽然绿色金融改革创新试验区政策仅在部分地区实施,但是我国交通运输业的发展为其效果溢出提供了基础条件。交通运输网络纵横交错的特征保证了各省市地区的商贸往来,形成了以试验区为中心点向四周辐射的发展格局,从而产生了绿色金融发展在试验区周边的示范效应,这意味着绿色金融发展产生的污染减排作用可能存在溢出范围。为了检验该作用的溢出范围,本文借鉴Cao和Chen(2022)研究政策溢出范围的思路,构建如下形式的计量回归模型:

| $ {\ln}pollutio{n_{ijt}} = a + \eta site\_{d_j} \times polic{y_t} + \vartheta {\mathop {Ctrl}\limits^ \to _{it}} + {\delta _i} + {\delta _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (14) |

其中,变量site_dj表示企业所在城市地区离五省绿色金融改革创新试验区城市的最短距离,其他设定与基准模型类似。在企业所在地区离试验区最近距离的衡量上,以不同地区的经纬度数据为基础,对该地区与不同试验区之间的球面距离进行计算,然后将所有距离中最短的数据作为企业所处地区离政策冲击区域的距离。同时,我们以100公里为基本的间隔范围,将样本距离划分为100公里以内、100公里至200公里、200公里至300公里、300公里至400公里、400公里至500公里、500公里以上这六组数据,然后进行回归分析。回归结果表明,绿色金融发展产生的污染减排作用存在明显的溢出范围,至少能够在200公里范围内发挥效果,进而提高该范围内企业的污染治理能力,降低相应的污染排放规模。根据回归结果,绿色金融发挥的污染减排作用在200公里以上的范围均无效果,从而证明绿色金融污染减排作用的溢出范围限于200公里之内。随着距离的不断扩大,倍差法估计量site_d×policy的系数绝对值大小在不断减小,表明绿色金融发展产生的污染减排作用在逐渐变小,这也能证明绿色金融这一作用存在溢出效应。

六、结论与政策建议

随着我国绿色经济体系建设的目标逐步提上日程,生态环境对于经济发展的重要性开始深入人心。作为结合金融服务与环境保护的一种信贷模式,绿色金融肩负着优化信贷配给结构,提升企业污染治理能力的重要使命。本文采用双重倍差法对绿色金融与企业污染排放之间的关系展开系统分析,并得到了以下关键结论:第一,理论模型推导表明,绿色金融发展显著提高了企业的污染治理能力,降低了企业的污染排放规模;第二,实证基本结果表明,绿色金融发展是影响企业污染治理的重要因素,能够显著降低企业的污染排放规模;第三,绿色金融发展产生的污染减排作用存在明显的规模加成效应,起到“对症下药”的治污效果;第四,异质性分析表明,绿色金融对企业污染减排的作用存在着异质性;第五,机制检验显示,绿色金融发展能够缓解企业融资约束水平,提高企业生产前端管控和生产末端治理的能力,从“治标”和“治本”两方面实现企业的污染减排;第六,在考虑双重差分模型的平行趋势、预期效应、两期差分模型、新设试验区、安慰剂等稳健性检验后,绿色金融发展依然能够带来显著的污染减排作用;第七,绿色金融发展对企业污染排放的抑制作用存在一定的溢出范围,溢出范围在200公里之内,且该作用随距离的增加而不断减弱。综上所述,绿色金融发展是影响企业污染治理能力的重要因素,能够推动企业污染减排,是实现经济增长和生态环境建设双赢目标的有效现实路径。

根据上述所得结论,本文就绿色金融的环境效应延伸出以下几方面的政策建议:首先,鼓励银行部门加强绿色金融的融资纾困作用,促进企业提高绿色技术创新和污染治理能力。绿色金融发展为企业寻求外部融资提供了一条兼顾发展和环保的途径,成为企业生产经营过程中降低融资约束的有效途径。绿色金融发展可以有效疏导信贷资源向低碳环保领域转移,进而推动产业结构朝低碳方向发展。同时,绿色金融还能凭借绿色信贷制度安排,通过多元化、高水平、深层次的绿色信贷服务,引导企业进行绿色技术创新,提高信贷资源对绿色创新潜能强的企业的扶持,进而实现企业生产前端的污染管控。因此,政府部门应利用绿色信贷资源在不同行业内部的差异分配,推动企业绿色技术创新发展和污染治理能力提升。其次,大力推动绿色金融改革创新试验区的设立,发挥绿色金融污染减排的周边辐射效应。由于绿色金融发展具备溢出作用,能够带动周边地区实现防污减排的实质效果,因此相关政府部门应该鼓励符合标准的地区积极设立绿色金融改革创新试验区,以试验区为绿色发展中心,大力发挥绿色金融试验区的辐射带动作用,提高绿色金融污染减排作用的溢出效果。最后,精确区分不同企业对环境的排污强度,利用绿色金融实现企业“对症下药”的污染治理作用。绿色金融发展对企业污染减排存在着明显的规模加成效应,能够推动高污染排放企业实现减排转型,最终带来经济增长和污染治理的双赢局面。这意味着政府部门可以建立绿色信贷扶持的动态追踪系统,对不同污染排放强度的行业实现融资的差异分配,设立行业内部的污染强度分类机制,并持续动态调整绿色信贷资源在不同排污强度企业中的占比份额,利用绿色金融发展在污染减排方面“对症下药”的效果,推动全行业、多维度、广覆盖的污染追踪治理,助力我国企业向环境友好型的方向发展。

| [1] | 陈登科. 贸易壁垒下降与环境污染改善——来自中国企业污染数据的新证据[J]. 经济研究, 2020(12): 98–114. |

| [2] | 陈诗一, 张建鹏, 刘朝良. 环境规制、融资约束与企业污染减排——来自排污费标准调整的证据[J]. 金融研究, 2021(9): 51–71. |

| [3] | 金祥义, 张文菲, 施炳展. 绿色金融促进了中国出口贸易发展吗? [J]. 金融研究, 2022(5): 38–56. |

| [4] | 金祥义, 张文菲. 人工智能与企业污染减排: 智能治理的环境效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2023(8): 138–145. DOI:10.12062/cpre.20230334 |

| [5] | 刘锡良, 文书洋. 中国的金融机构应当承担环境责任吗? ——基本事实、理论模型与实证检验[J]. 经济研究, 2019(3): 38–54. |

| [6] | 舒利敏, 廖菁华. 末端治理还是绿色转型? ——绿色信贷对重污染行业企业环保投资的影响研究[J]. 国际金融研究, 2022(4): 12–22. DOI:10.16475/j.cnki.1006-1029.2022.04.001 |

| [7] | 苏丹妮, 盛斌. 产业集聚、集聚外部性与企业减排——来自中国的微观新证据[J]. 经济学(季刊), 2021(5): 1793–1816. |

| [8] | 王馨, 王营. 绿色信贷政策增进绿色创新研究[J]. 管理世界, 2021(6): 173–188. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.06.029 |

| [9] | 王修华, 刘锦华, 赵亚雄. 绿色金融改革创新试验区的成效测度[J]. 数量经济技术经济研究, 2021(10): 107–127. DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2021.10.006 |

| [10] | 张建鹏, 陈诗一. 金融发展、环境规制与经济绿色转型[J]. 财经研究, 2021(11): 78–93. DOI:10.16538/j.cnki.jfe.20210918.301 |

| [11] | Andersen D C. Do credit constraints favor dirty production? Theory and plant-level evidence[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 84: 189–208. DOI:10.1016/j.jeem.2017.04.002 |

| [12] | Antweiler W, Copeland B R, Taylor M S. Is free trade good for the environment?[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 877–908. DOI:10.1257/aer.91.4.877 |

| [13] | Boutabba M A. The impact of financial development, income, energy and trade on carbon emissions: Evidence from the Indian economy[J]. Economic Modelling, 2014, 40: 33–41. DOI:10.1016/j.econmod.2014.03.005 |

| [14] | Cao Y M, Chen S. Rebel on the canal: Disrupted trade access and social conflict in China, 1650–1911[J]. American Economic Review, 2022, 112(5): 1555–1590. DOI:10.1257/aer.20201283 |

| [15] | Chen Y, Cheng L, Lee C C, et al. The impact of regional banks on environmental pollution: Evidence from China’s City commercial banks[J]. Energy Economics, 2021, 102: 105492. DOI:10.1016/j.eneco.2021.105492 |

| [16] | Cui X, Wang P P, Sensoy A, et al. Green credit policy and corporate productivity: Evidence from a quasi-natural experiment in China[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 177: 121516. DOI:10.1016/j.techfore.2022.121516 |

| [17] | He L Y, Zhang L H, Zhong Z Q, et al. Green credit, renewable energy investment and green economy development: Empirical analysis based on 150 listed companies of China[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 208: 363–372. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.10.119 |

| [18] | He Y P, Sheng P F, Vochozka M. Pollution caused by finance and the relative policy analysis in China[J]. Energy & Environment, 2017, 28(7): 808–823. |

| [19] | Hering L, Poncet S. Environmental policy and exports: Evidence from Chinese cities[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2014, 68(2): 296–318. DOI:10.1016/j.jeem.2014.06.005 |

| [20] | Ibrahim M, Vo X V. Exploring the relationships among innovation, financial sector development and environmental pollution in selected industrialized countries[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 284: 112057. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.112057 |

| [21] | Jalil A, Feridun M. The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: A cointegration analysis[J]. Energy Economics, 2011, 33(2): 284–291. DOI:10.1016/j.eneco.2010.10.003 |

| [22] | Kim D H, Wu Y C, Lin S C. Carbon dioxide emissions and the finance curse[J]. Energy Economics, 2020, 88: 104788. DOI:10.1016/j.eneco.2020.104788 |

| [23] | Qi J, Tang X, Xi X C. The size distribution of firms and industrial water pollution: A quantitative analysis of China[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2021, 13(1): 151–183. DOI:10.1257/mac.20180227 |

| [24] | Shahbaz M, Sharma R, Sinha A, et al. Analyzing nonlinear impact of economic growth drivers on CO2 emissions: Designing an SDG framework for India[J]. Energy Policy, 2021, 148: 111965. DOI:10.1016/j.enpol.2020.111965 |

| [25] | Su C W, Li W H, Umar M, et al. Can green credit reduce the emissions of pollutants?[J]. Economic Analysis and Policy, 2022, 74: 205–219. DOI:10.1016/j.eap.2022.01.016 |

| [26] | Wu S, Wu L P, Zhao X L. Impact of the green credit policy on external financing, economic growth and energy consumption of the manufacturing industry[J]. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 2022, 20(1): 59–68. DOI:10.1016/j.cjpre.2022.03.007 |

| [27] | Yuan H X, Zhang T S, Hu K C, et al. Influences and transmission mechanisms of financial agglomeration on environmental pollution[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 303: 114136. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.114136 |

| [28] | Zhang J J, Luo Y C, Ding X H. Can green credit policy improve the overseas investment efficiency of enterprises in China?[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 340: 130785. DOI:10.1016/j.jclepro.2022.130785 |

| [29] | Zhang K, Li Y C, Qi Y, et al. Can green credit policy improve environmental quality? Evidence from China[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 298: 113445. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.113445 |