2023第49卷第12期

一、引 言

如何提振居民消费能力,建立和完善扩大居民消费的长效机制,是亟待解决的重大时代课题。在经济下行叠加复杂多变的国际政治经济环境等多重负面冲击的背景下,党的二十大报告强调,要增强消费对经济发展的基础性作用,增强内需对经济增长的拉动力。2023年政府工作报告也指出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,推动消费潜力进一步释放。扩大内需已成为我国经济稳中求进的重要保障,而采用宽松的宏观政策只能带来短期的刺激效果,想要从长期提振国内消费,更应关注制度改革,并进行深刻的结构性调整。

新型城镇化作为畅通国内大循环的基点,是扩大内需实现经济可持续发展中少数可用的红利。2022年12月,中共中央 国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》,特别提出要推进新型城镇化和城乡区域协调发展,把扩大内需战略和新型城镇化战略有序衔接,促进形成强大的国内市场,着力挖掘内需潜力。新型城镇化是以人为核心的城镇化,是人口向城镇聚集的过程。2020年第七次全国人口普查数据显示,我国流动人口总量达3.76亿,占总人口比例的26.62%,东莞、深圳等城市流动人口比例甚至达到70%以上,流动人口在流入地的消费潜力在城镇化带动消费的过程中能起到关键作用。但受我国城乡二元结构体制的限制,流动人口在流入地面临经济、文化、制度、身份认同等困境,享受不到与本地居民同等的待遇,边际消费倾向相较于本地户籍人口更低(陈斌开等,2010;程杰和尹熙,2019)。若能提高流动人口群体的消费,则有利于提升城市的整体消费水平,拉动经济增长。

为破解流动人口在流入地“留居不消费”的困境,现有文献主要从与户籍制度配套的就业、医疗、养老等与成人直接相关的社会保障政策的角度出发,分析其对流动人口家庭本地消费的抑制效应(陈斌开等,2010;钱文荣和李宝值,2013;卢海阳,2014;张勋等,2014;汪润泉和赵彤,2018),鲜有研究从随迁子女教育政策的角度来探讨这一问题。家长对子女教育和人力资本积累高度重视,子女受教育机会的变化往往会改变家庭成员的劳动供给或者迁移决策,进而影响家庭收入与消费储蓄行为(杨汝岱和陈斌开,2009)。我国的随迁子女教育政策主要包括义务教育入学政策和异地中高考政策。自2001年政府颁布流动儿童接受义务教育的“两为主”政策以来,流动儿童异地接受义务教育的问题已得到缓解。至2020年,有85.8%的流动人口随迁子女可在公办学校就读或者享受政府购买学位的服务。但绝大部分省份的异地高考政策都要求随迁子女在本地有三年高中学籍,能否在流入地参加中考是更为前置的问题。随着就业市场对学历要求的不断提高,随迁子女义务教育阶段后的异地中考和高考问题更为突出。

本文试图从随迁子女教育政策中异地中考政策的视角,研究大城市流动人口家庭在流入地消费不足的制度性约束。本文收集了城区人口在100万以上的72个大城市的异地中考政策文件,使用层次分析法计算了2013—2018年各城市的异地中考门槛指数,并利用2014—2017年流动人口动态监测调查数据(CMDS),从微观家庭视角就异地中考政策对流动人口家庭在流入城市消费的影响进行实证检验。结果表明,随子女年级增高,异地中考政策越严格的城市,流动人口家庭在流入城市的消费水平越低。异质性分析显示,这一抑制作用对于中等学历、城镇户口、男孩家庭和流入超大、特大城市的家庭影响更大。

为进一步探讨异地中考政策对流动人口家庭消费的影响机制,本文结合跨期平滑消费、预防性储蓄动机等家庭消费的决策理论,使用2014—2017年CMDS数据与2014—2018年中国家庭追踪调查数据(CFPS),进行以下三种机制的检验:第一,当子女升学受阻时,家长对子女的教育期望可能存在不同程度的降低(刘谦,2015),因家长预期子女永久性收入减少,未来的不确定性增加,预防性储蓄动机增加会导致家庭消费水平降低(Boar,2021)。第二,部分家长可能预期子女未来无法参加中考,让其提前返乡读书成为留守儿童。家庭成员的离开导致家庭在流入城市消费减少是必然的,同时,由于无法陪伴子女导致对子女的补偿心理也会促使家长汇回比子女在自己身边所需的更多的钱款(Poeze等,2017;Yang和Bansak,2020),从而压缩自己在流入城市的消费。第三,部分家长可能会因为子女升学受到阻碍,计划未来举家返乡或者流入异地中考门槛较低的城市,使其在流入城市的留居意愿降低。考虑到继续流动的可能性,流动人口会增加家庭储蓄(Galor和Stark,1990),将更多的积蓄汇回老家或留作未来使用。前两种机制均在实证中得到验证。

本文的边际贡献表现为以下四点:第一,关于流动人口消费影响因素的研究多落脚于人口学特征、家庭特征、流动模式和人力资本等因素(Rosenzweig和Stark,1989;Galor和Stark,1990;Carroll等,1999;易行健等,2012;晁钢令和万广圣,2016;Cheng,2021),从制度层面分析的研究也多集中在医疗、养老和就业制度等(钱文荣和李宝值,2013;卢海阳,2014;张勋等,2014;汪润泉和赵彤,2018)。本文从随迁子女升学政策出发,为识别影响流动人口家庭消费的制度性障碍提供了进一步的证据,对在当前复杂经济形势下畅通经济循环,以体制机制为抓手激发城镇化的内需潜力,更好地提振居民消费能力具有重要意义。第二,通过政策文件的梳理,计算出统一量化的、可跨地区和跨时间比较的异地中考门槛指数。目前文献多围绕异地中考条件进行文本政策的梳理(吴霓和朱富言,2014),要么仅对是否可以报考普通高中、重点高中做难度划分(王毅杰和黄是知,2019;陈宣霖,2021),要么从省份层面梳理政策信息划分高门槛组与低门槛组(贾婧等,2021),无法精确地量化异地中考门槛在城市间的差异。李红娟和宁颖丹(2020)构建了较细化的60个城市异地中考政策评价指标体系,但并未区分不同年份的政策。同时,现有文献已提供了较为完善的落户门槛以及义务教育入学门槛指数的构建思路(吴开亚等,2010;张吉鹏和卢冲,2019;吴贾和张俊森,2020;朱琳等,2020),但存在材料获取难度区分不准确

二、政策背景

(一)异地中考政策介绍。2012年8月,国务院办公厅转发教育部等部门发布的《关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在当地参加升学考试工作的意见》(下文简称《意见》),推动各地制定非本地户籍常住人口在流入地接受高中阶段教育的具体办法,要求各地在2012年底前出台详细的异地中考方案。《意见》的出台是我国异地中考改革的重要转折点,2012年前虽然个别地区已经允许随迁子女参加当地中考,但绝大多数城市都没有正式的异地中考方案。《意见》出台后,除西藏外,全国所有省(自治区、直辖市)均公布了异地中考方案。

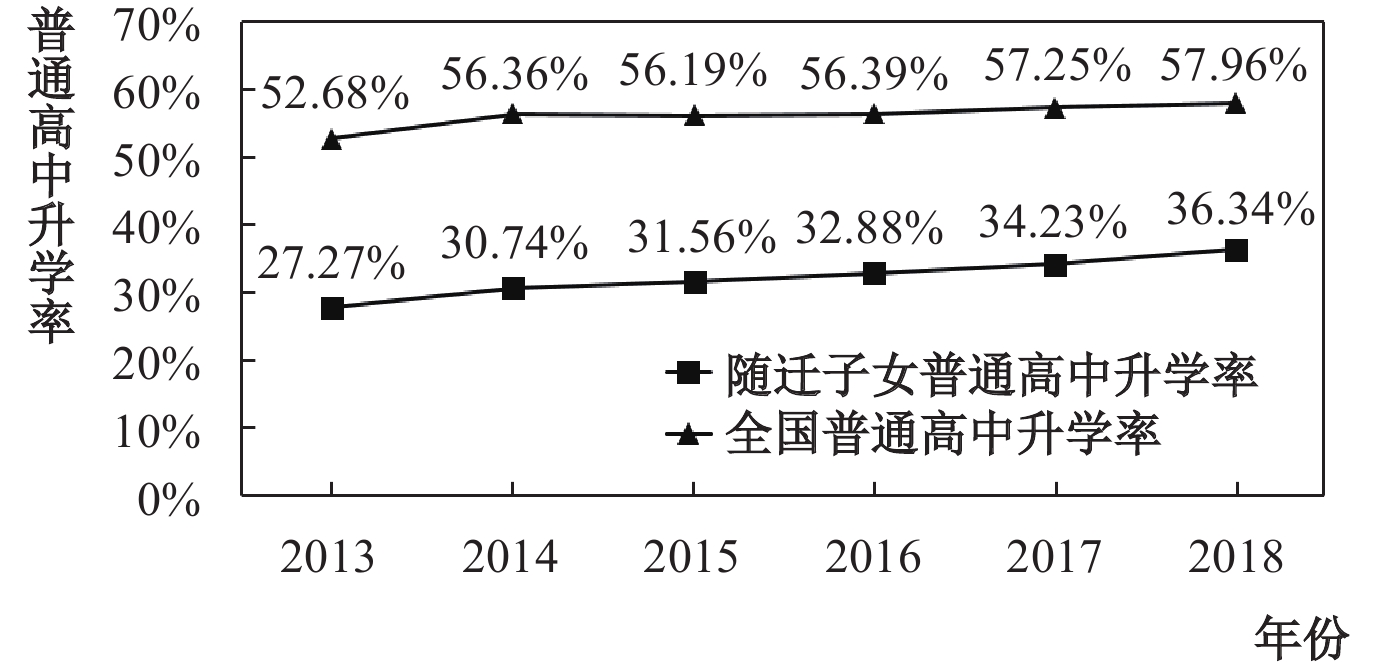

虽然国家对流动人口子女在流入地参加中考给予了明确的政策引导,但很多城市出台的异地中考政策仍过于严格,大量流动人口家庭无法满足要求(吴霓和朱富言,2014)。如图1所示,至2018年,随迁子女初中毕业后在父母流入地的普高升学率仅为36.34%,远低于全国平均普通高中升学率57.96%。考虑到有部分儿童因无法满足异地中考条件而提前留守,因而受异地中考限制不能在流入地升学的流动人口子女比例可能会更大。

|

| 图 1 2013—2018年随迁子女和全国普高升学率 注:根据2013—2018年中国教育统计数据计算。 |

(二)异地中考门槛指数的计算。评估异地中考政策的影响,需要统一的、可跨时间和跨地域比较的异地中考门槛指数。考虑到流动人口大多集中在大城市,CMDS数据中很多小城市的样本量较小,且小城市的异地中考政策文件很多没有在互联网上公开,数据收集困难。本文根据2016年《中国城市建设统计年鉴》,选取城区人口在100万以上的72个城市作为研究样本。由于各城市在2012年底以后才开始正式规范异地中考政策,本文整理了这72个城市2013—2018年的异地中考政策文件,将材料要求整理为9大类,分别为身份证、户口本、居住证、合法职业、稳定住所、社会保险、学生学籍、其他证明(出生证、计划生育证、预防接种证、教育部门证明信、书面报告等)以及报考学校限制。

区别于客观赋权的统计学方法,层次分析法根据流动人口获取材料的难易程度设置权重,权重更具经济学含义。为了避免赋权偏误,本文还使用因子分析法(尹志超等,2014)、投影寻踪法、等权重法和熵值法(张吉鹏和卢冲,2019)计算的异地中考门槛指数进行稳健性检验。

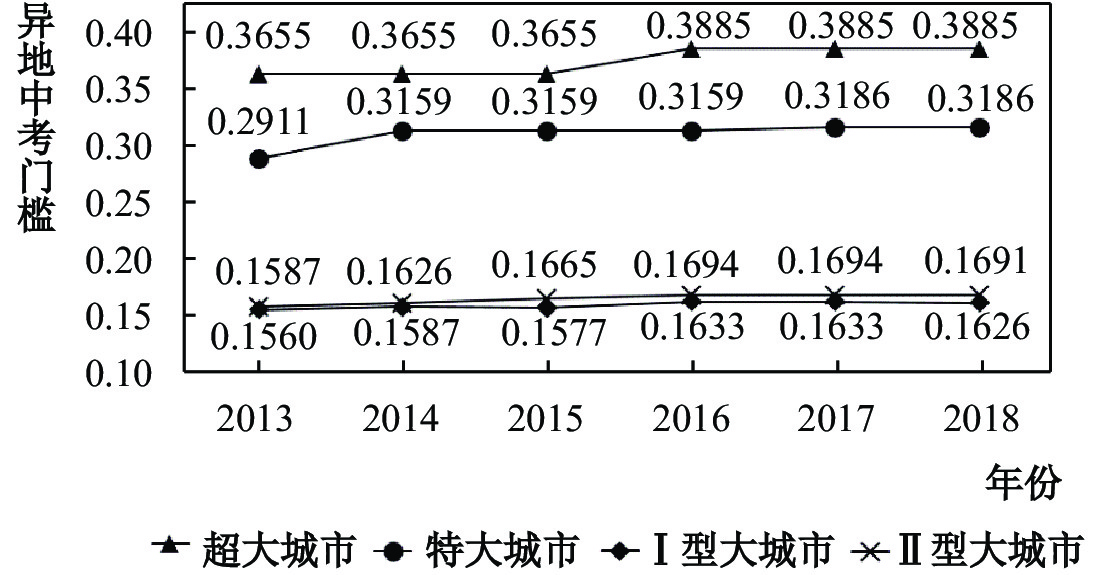

以城区人口数量为划分标准,图2展示了不同类型城市异地中考门槛随年份的变化趋势,

|

| 图 2 2013—2018年不同类型城市的平均异地中考门槛 |

三、理论分析与研究假说

(一)异地中考门槛与流动人口家庭在流入城市的消费。户籍制度作为中国现行的基础性制度体系,将公共服务资源享有权与个人的户口所在地绑定在一起。外来劳动力由于无法在流入城市享受完整的社会保障和公共服务,其工作和留居稳定性较差,因此与同等收入水平的本地居民相比,具有更强的预防性储蓄动机,消费倾向较低(陈斌开等,2010)。作为户籍制度体系的配套教育政策,异地中考政策限制了流动人口随迁子女在流入城市正常升入高中的权利。根据预防性储蓄理论,当未来不确定性增加时,风险厌恶的消费者会为防止未来消费水平下降,进行更多的预防性储蓄。异地中考政策使义务教育阶段的流动人口子女面临未来失学的风险,子女在流入城市接受教育的不确定性会直接增大流动人口家庭的不确定性,进而增强流动人口家庭的预防性储蓄动机,导致流动人口家庭减少在流入城市的即期消费。据此,提出假说1:异地中考门槛会抑制流动人口家庭在流入城市的消费。

(二)异地中考门槛对流动人口家庭在流入城市消费的影响机制。当流动人口子女难以满足参加异地中考的要求时,家长在考虑子女的教育决策和家庭的流动决策后,会存在选择让子女在流入城市放弃升学、子女返乡留守和流动人口举家返乡三种情况:情况一,面对严苛的异地中考限制,流动人口预期到子女未来可能被迫在流入城市放弃升学,可能会降低对子女的教育期望。因为作为一种投资,教育能产生潜在的终生收入(Lazear,1977;Aina和Sonedda,2018)。在我国,父母会为提升子女在婚姻市场上的竞争力而提前积累财富(Wei和Zhang,2011),子女提供的收入支持也是老人养老的重要来源(Cai等,2006)。因此,当家庭对子女的教育期望降低时,父母预期到子女永久性收入减少,收入不确定性增加,父母的预防性储蓄动机提高,会抑制家庭的消费行为(Boar,2021)。据此,提出假说2a:异地中考门槛可能通过降低父母对子女的教育期望,进而抑制流动人口家庭在流入城市的消费。情况二,当在父母流入城市正常接受教育受限时,子女可能会返回户籍地就读,成为留守儿童(魏东霞和谌新民,2018)。子女留守对流动人口家庭消费的影响在文献中已得到证实(胡霞和丁浩,2016),一方面,由于家庭成员的离开必然导致家庭在流入城市消费减少;另一方面,流动人口为了感谢亲戚照看子女(Poeze等,2017),以及由于缺席陪伴子女产生以金钱补偿的心理(Yang和Bansak,2020),会尽力汇回比子女在身边所需的更多的钱款,最大程度地压缩自己在流入城市的消费。据此,提出假说2b:异地中考门槛可能通过促使子女留守,进而抑制流动人口家庭在流入城市的消费。情况三,当面临异地中考限制时,部分重视亲子陪伴和子女教育的流动人口在权衡城乡收入差异与亲子分离的成本之后,可能会计划与子女一同返乡,或者举家流入异地中考门槛较低的城市,这会导致流动人口在流入城市的留居意愿下降(Wang等,2019)。根据预防性储蓄假说与持久性收入理论,高流动性带来的不确定性会使得流动人口增加更多的储蓄(Galor和Stark,1990),因此若流动人口留居意愿下降,家庭在流入城市的消费也会出现一定程度的下降。据此,提出假说2c:异地中考门槛可能通过降低流动人口在流入城市的留居意愿,进而抑制流动人口家庭在流入城市的消费。

四、研究设计

(一)样本数据。基准结果使用2014—2017年流动人口动态监测调查数据(CMDS),

本文关注的是异地中考门槛对流动人口家庭在流入城市消费的影响。图3展示了样本中城市异地中考门槛与流动人口家庭平均月消费的分bin散点图和回归拟合曲线。可以看出,异地中考门槛越高,城市流动人口家庭平均消费水平明显越低。表1给出了基准回归中主要变量的描述性统计。

|

| 图 3 异地中考门槛与流动人口家庭平均月消费 注:分bin散点图控制了城市特征变量和年份固定效应。 |

(二)计量模型。本文主要考察异地中考门槛对流动人口家庭在流入城市消费的影响,构建模型如式(1):

| $ \begin{aligned} {{\rm{Ln}} expense}_{icht}= &{\beta }_{0}+{\beta }_{1}{threshold}_{c,t-1}\\ & \times {kidgrade}_{icht}+{\beta }_{2}{kidgrade}_{icht} \\ & +{\beta }_{3}{threshold}_{c,t-1} +{\beta }_{4}{X}_{icht}\\ & +\beta_{5}{Z}_{c,t-1}+{p}_{c}+{c}_{h} +{r}_{t}+{u}_{icht}\end{aligned}$ | (1) |

其中,下标

由于每个城市的异地中考政策与城市的经济发展情况等影响消费的因素相关,在模型中单独使用异地中考门槛进行估计会存在遗漏变量问题。而异地中考政策与其他政策最主要的差别是当儿童越接近中考时,该政策的影响越大。一方面,当政策影响的时间点还比较远的时候,预期的影响会比较弱(Trope和Liberman,2010);另一方面,政策随着时间也在不断变化,不排除一些家长期望等孩子到中考年龄时政策会放松。因此,随着子女年级增高,距离中考越来越近,家长会越来越清晰地意识和感受到异地中考政策的影响。为更好地识别异地中考门槛的影响,着重关注异地中考门槛与子女年级的交互项系数

由于家庭消费水平受家庭情况的影响,模型同时控制了家庭特征变量

| 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |

| 家庭消费(元/月) | 3 373.331 | 1 381.971 | 749.454 | 10 060.360 |

| 异地中考门槛 | 0.241 | 0.128 | 0.064 | 0.585 |

| 子女年级 | 4.730 | 2.586 | 1 | 9 |

| 子女性别(男=1) | 0.547 | 0.498 | 0 | 1 |

| 子女个数 | 1.630 | 0.619 | 1 | 6 |

| 户主性别(男=1) | 0.536 | 0.499 | 0 | 1 |

| 户主年龄 | 37.492 | 5.141 | 25 | 60 |

| 户主民族(汉族=1) | 0.946 | 0.227 | 0 | 1 |

| 户主受教育年限 | 9.467 | 2.440 | 0 | 19 |

| 户主户口(农村=1) | 0.871 | 0.335 | 0 | 1 |

| 流入所在城市年限 | 6.665 | 5.142 | 1 | 43 |

| 配偶是否随迁(是=1) | 0.935 | 0.246 | 0 | 1 |

| 配偶年龄 | 37.403 | 5.153 | 18 | 66 |

| 配偶民族(汉族=1) | 0.945 | 0.228 | 0 | 1 |

| 配偶受教育年限 | 9.465 | 2.363 | 0 | 19 |

| 配偶户口(农村=1) | 0.865 | 0.342 | 0 | 1 |

| 家庭收入(元/月) | 6 481.095 | 2 667.709 | 2 000 | 20 000 |

| 家庭层面样本量 | 100 202 | |||

五、主要实证结果

(一)基准回归。表2展示了模型(1)的回归结果。列(1)—列(3)逐步加入控制变量和固定效应,列(3)异地中考门槛和子女年级交互项的回归系数显著为负,表明在异地中考门槛越高的城市,家庭消费随着子女年级上升而减少得越多。列(4)—列(5)分别展示只有1个子女和有2个及以上子女样本的结果,结果显示异地中考门槛对这两组家庭消费均有抑制作用。列(6)将子女年级换为子女是否处于初中阶段的虚拟变量,

| 因变量:Ln(家庭消费) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| 全样本 | 全样本 | 全样本 | 1个子女 | 2个及以上子女 | 全样本 | |

| 子女年级×异地中考门槛 | −0.012*(0.006) | −0.008**(0.003) | −0.008**(0.003) | −0.009**(0.004) | −0.006*(0.004) | |

| 初中阶段×异地中考门槛 | −0.044**(0.018) | |||||

| 子女年级 | −0.003**(0.001) | −0.001(0.001) | −0.001(0.001) | −0.003*(0.001) | −0.001(0.001) | |

| 初中阶段 | −0.000(0.004) | |||||

| 异地中考门槛 | 0.116(0.117) | 0.217(0.131) | 0.119(0.105) | 0.144(0.138) | 0.082(0.102) | 0.092(0.103) |

| 家庭特征变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 流入城市特征变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 户籍所在省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 流入城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| 样本量 | 100 202 | 100 202 | 100 202 | 43 863 | 56 339 | 100 202 |

| Adjusted R2 | 0.002 | 0.470 | 0.472 | 0.473 | 0.465 | 0.471 |

| 注:*、**和***分别表示10% 、5%和 1%的显著性水平。 | ||||||

为了更直观地理解异地中考门槛对流动人口家庭消费影响的大小,分以下几种情况进行讨论:若不考虑政策调整的一般均衡效应,以2016年超大城市和其他城市的异地中考门槛均值0.388和0.177来测算,对于一个子女为九年级的流动人口家庭,当他们从超大城市流入到其他城市时,家庭的消费水平会因为放松异地中考限制而提高1.52%;若完全放开超大城市的异地中考限制,会使正在这些城市流动的、子女正处于九年级的家庭消费水平因异地中考限制的放松而提高2.79%;若以计算的2016年72个城市的异地中考门槛均值0.189近似为全国所有城市异地中考门槛的均值,在全国范围取消异地中考限制,将会使子女在读九年级的流动人口家庭消费水平因异地中考限制的放松而提高1.36%,

(二)稳健性检验

1. 更换异地中考门槛指数的计算方法。为避免层次分析法权重计算的主观性可能造成的偏误,表3分别使用因子分析法(尹志超等,2014)、投影寻踪法、等权重法和熵值法(张吉鹏和卢冲,2019)测算的异地中考门槛进行回归,发现异地中考门槛与子女年级的交互项系数仍显著为负,与基准模型结果一致。

| 因变量:Ln(家庭消费) | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 因子分析法 | 投影寻踪法 | 等权重法 | 熵值法 | |

| 子女年级×异地中考门槛 | −0.003***(0.001) | −0.008***(0.003) | −0.014***(0.005) | −0.005*(0.003) |

| 子女年级 | 0.001(0.001) | −0.001(0.001) | 0.001(0.001) | −0.002**(0.001) |

| 异地中考门槛 | 0.035(0.022) | 0.050(0.045) | 0.139(0.101) | 0.045(0.076) |

| 样本量 | 100 202 | 100 202 | 100 202 | 100 202 |

| Adjusted R2 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.471 |

| 注:所有回归均控制了家庭和流入城市特征变量,以及户籍所在省份固定效应、流入城市固定效应和年份固定效应。下文表中若无特殊说明,与本表一致。 | ||||

2. 更换不同的消费衡量指标。考虑到部分流动人口存在包吃包住的情况,表4列(1)将被解释变量替换为包括包吃包住的家庭消费,

| 因变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| Ln(包括包吃包住的家庭消费) | 家庭消费率 | 包括包吃包住的家庭消费率 | Ln(家庭人均消费) | |

| 子女年级×异地中考门槛 | −0.008**(0.004) | −0.004**(0.002) | −0.004**(0.002) | −0.006*(0.003) |

| 子女年级 | −0.001(0.001) | −0.001(0.000) | −0.001(0.000) | −0.001(0.001) |

| 异地中考门槛 | 0.143(0.124) | 0.063(0.051) | 0.070(0.054) | 0.157(0.118) |

| 样本量 | 100 202 | 100 202 | 100 202 | 100 202 |

| Adjusted R2 | 0.469 | 0.234 | 0.238 | 0.504 |

3. 排除落户政策的影响。陈斌开等(2010)发现户籍制度会制约居民的消费行为。为排除落户政策的影响,表5列(1)加入落户门槛指数(张吉鹏和卢冲,2019)。

| 因变量:Ln(家庭消费) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 控制落户门槛 | 排除义务教育入学政策的影响 | 排除异地高考政策的影响 | |||

| 有0−5岁子女的

流动人口家庭 |

有0−5岁子女且市内

跨县的流动人口家庭 |

有16−19岁子女的

流动人口家庭 |

省内跨市的

流动人口家庭 |

||

| 子女年级(年龄)×异地中考门槛 | −0.009**(0.004) | −0.006(0.010) | −0.005(0.026) | −0.000(0.017) | −0.010**(0.005) |

| 子女年级(年龄) | −0.001(0.001) | −0.016***(0.003) | −0.013**(0.005) | −0.006(0.004) | 0.001(0.001) |

| 异地中考门槛 | 0.150(0.115) | 0.138(0.102) | −0.054(0.667) | 0.252(0.301) | 0.015(0.102) |

| 样本量 | 87 045 | 94 501 | 12 796 | 32 479 | 47 991 |

| Adjusted R2 | 0.466 | 0.455 | 0.478 | 0.406 | 0.487 |

| 注:列(3)和列(5)控制了家庭和流入城市特征变量、流入城市固定效应和年份固定效应。 | |||||

4. 排除义务教育入学和异地高考政策的影响。为解决随迁子女在流入城市的受教育问题,除异地中考政策,国家层面还出台了义务教育入学和异地高考政策,这些政策的门槛高度相关,并且均可能影响流动人口家庭在流入地的消费。如果基准回归中异地中考门槛的影响反映的是入学政策的影响,那么该影响对于学龄前儿童同样存在。为排除义务教育入学政策的影响,表5列(2)将样本限制在有0—5岁子女的流动人口家庭进行安慰剂检验;同时,考虑到义务教育入学基本是分区招生的,市内跨县的流动人口子女不受异地中考政策的影响,但可能会受义务教育入学政策的影响,列(3)将样本限制在有0—5岁子女且市内跨县的流动人口家庭。结果显示,列(2)—列(3)中异地中考门槛和子女年龄交互项的回归系数均不显著,说明基准回归结果反映的并不是义务教育入学政策对家庭消费的影响。

为排除异地高考政策的影响,列(4)将样本限制在有16—19岁子女的流动人口家庭进行安慰剂检验,结果显示异地中考门槛和子女年龄交互项的回归系数不显著。实际上,异地中考政策是异地高考的前置政策,在大部分城市,满足异地中考要求后,随迁子女拥有三年本地的高中学籍,其父母在本地工作居住三年,基本可以在当地参加异地高考,因此异地高考的限制大多落在对异地中考的限制上。同时,考虑到省内跨市流动的人口并不受异地高考政策的影响,列(5)对省内跨市流动的样本进行回归,交互项的回归系数显著为负,表明即使没有异地高考的限制,异地中考门槛仍然对家庭消费有抑制作用。

5. 排除城市层面其他影响因素。考虑到城市人口数量、经济发展状况、产业结构、工资水平、房价和金融发达程度等均可能与异地中考门槛相关,且可能随子女年级变化对流动人口家庭消费产生不同影响。为剔除这些因素的影响,表6列(1)—列(6)在基准模型基础上,分别加入子女年级与城市层面变量的交互项,发现异地中考门槛与子女年级交互项的回归系数仍显著为负,基准结果稳健。

| 因变量: Ln(家庭消费) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| 加入子女年级与城市层面变量的交互项 | ||||||

| Ln(常住人口) | Ln(人均地区

生产总值) |

第三产业增加

值占比 |

Ln(职工平均

工资) |

Ln(商品房销

售价格) |

金融机构各项

贷款余额/GDP |

|

| 子女年级×异地中考门槛 | −0.007**(0.003) | −0.008**(0.003) | −0.009**(0.004) | −0.008**(0.004) | −0.007*(0.004) | −0.008**(0.003) |

| 子女年级×城市层面变量 | −0.000(0.001) | −0.001*(0.001) | 0.000(0.000) | −0.001(0.001) | −0.001(0.001) | 0.000(0.001) |

| 子女年级 | 0.001(0.004) | 0.015(0.009) | −0.002(0.002) | 0.007(0.015) | 0.003(0.008) | −0.001(0.001) |

| 异地中考门槛 | 0.114(0.103) | 0.117(0.105) | 0.122(0.106) | 0.116(0.104) | 0.113(0.105) | 0.119(0.104) |

| 样本量 | 100 202 | 100 202 | 100 202 | 100 202 | 100 202 | 100 202 |

| Adjusted R2 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 |

六、影响机制检验

(一)异地中考门槛对家庭教育期望的影响。本节使用CFPS2014—2018年数据,

| 因变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| 影响机制检验一 | 影响机制检验二 | 影响机制检验三 | ||||||

| 家长期望孩子成绩 | 家长期望孩子受教育年限 | 子女留守 | 子女独自

留守 |

子女与父母一方留守 | Ln(家庭消费) | 留居意愿1 | 留居意愿2 | |

| 子女年级×异地中考门槛 | −4.699*** | −0.589** | 0.030*** | 0.030*** | 0.001 | −0.009*** | −0.000 | −0.001 |

| (1.396) | (0.259) | (0.008) | (0.008) | (0.001) | (0.003) | (0.004) | (0.002) | |

| 子女年级 | 0.552 | 0.014 | 0.010*** | 0.010*** | 0.000 | 0.003*** | −0.003*** | −0.002** |

| (0.371) | (0.135) | (0.001) | (0.001) | (0.000) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| 异地中考

门槛 |

−62.585** | −34.915*** | −0.270 | −0.290 | 0.020 | 0.078 | 0.160 | −0.012 |

| (22.918) | (9.309) | (0.227) | (0.228) | (0.017) | (0.051) | (0.128) | (0.041) | |

| 样本量 | 110 | 122 | 142 037 | 142 037 | 109 289 | 71 759 | 100 202 | 100 202 |

| Adjusted R2 | 0.289 | 0.064 | 0.272 | 0.164 | 0.881 | 0.484 | 0.105 | 0.032 |

需要说明的是,教育不是一种正常的消费商品,而是一种投资,主要产生潜在的终生收入(Lazear,1977)。当家庭教育期望降低时,父母预期到子女永久性收入减少,收入不确定性增加,会导致家庭预防性储蓄动机提高,消费水平降低。

(二)异地中考门槛对子女留守的影响。表7列(3)—列(5)以流动人口子女为样本,检验了异地中考门槛对子女留守的影响。列(3)将子女与被调查的家长不在同一城市定义为子女留守,结果显示,异地中考门槛和子女年级的交互项系数显著为正,表明在异地中考门槛越高的城市,越接近中考的儿童,留守的概率越高。为区分不同的留守类型,列(4)将不与双方父母同住定义为子女独自留守,列(5)将样本限制在子女没有独自留守的样本,检验异地中考门槛对子女与父母一方共同留守的影响。结果显示,交互项系数仅在列(4)显著为正,这表明随着子女年龄上升,异地中考门槛增加了儿童独自留守的概率,但是并没有增加子女与父母一方共同留守的概率。这说明异地中考门槛会通过增加子女留守概率,进而降低流动人口在流入城市的消费,假说2b成立。一方面,家庭成员的离开导致家庭在流入城市消费减少是必然的;另一方面,流动人口为了感谢亲戚照看子女(Poeze等,2017),以及由于缺席陪伴子女产生以金钱补偿的心理(Yang和Bansak,2020),都会促使家长尽力汇回比子女在身边所需的更多的钱款,因而最大程度地压缩自己在流入城市的消费。但遗憾的是,我们无法区分成人与儿童的消费,也无法进一步检验成年流动人口因儿童留守引起的自身消费的变化。

一个可能的问题是,子女留守可能是异地中考门槛影响流动人口家庭消费的唯一机制,那么消费的减少只是家庭成员变动引起的家庭消费在不同区域间的转移。表7列(6)将样本限制为子女随迁的家庭,发现异地中考门槛与子女年级交互项的回归系数依然显著为负,这验证了子女留守并不是异地中考门槛导致流动人口家庭消费减少的唯一途径。

(三)异地中考门槛对家长留居意愿的影响。本节使用CMDS问卷中“是否打算在本地长期居住(5年以上)”衡量流动人口的留居意愿,分别构建2个虚拟变量,回答为是,取值为1,否则为0;或当回答是或者没想好时取值为1,否则为0。表7列(7)—列(8)呈现了异地中考门槛对两种留居意愿定义的回归结果。两列中异地中考门槛以及异地中考门槛和子女年级的交互项的回归系数均不显著且接近于零,这说明随着子女年龄的上升,异地中考政策并不会通过降低家长的留居意愿,进而影响流动人口家庭在本地的消费水平,假说2c并不成立。

随子女年级升高,家长留居意愿受异地中考门槛的影响不会发生显著变化,这表明家长认为城乡收入差距带来的收益大于子女不在身边的心理成本,子女面临的异地中考问题并没有显著改变家长的流动决策。这一结果在以往的文献中也得到了验证,一方面,成年流动人口对于城市公共品不存在刚性需求(魏东霞和谌新民,2018),劳动力迁移主要与流入城市的收入水平和就业机会有关;另一方面,子女随年级增高独立性变强,其对父母依赖程度下降(Smetana,2011),且随着子女年龄增加家庭经济压力增大,父母更会选择继续留在城市以获得高收入。

需要特别指出的是,因为CMDS数据仅调查了当前在城市的流动人口,如果随着子女越接近中考,部分重视亲子陪伴和子女教育的流动人口选择举家流出高门槛的城市,流入低门槛的城市或返回户籍地,这时,留在门槛较高城市的流动人口可能更多是消费较低的群体。一方面,我们发现随子女年级升高,异地中考门槛对家长留居意愿的影响没有发生显著变化;另一方面,我们还采用2015年1%人口抽样调查数据,检验异地中考门槛对流动人口实际流出所在城市的影响,发现随子女年级增高,父母实际流出所在城市的决策受异地中考门槛的影响没有发生显著变化。

七、异质性分析

(一)家长技能水平。家长的技能水平既影响子女能否符合流入城市异地中考的要求,也是决定家庭消费理念的重要因素。表8列(1)—列(3)按父母平均受教育水平分组,将夫妻双方平均受教育年限分为小于9、9到12和大于等于12三组进行回归。结果显示,异地中考门槛只对中等学历的流动人口家庭消费的抑制作用显著。其原因可能是,高学历的流动人口家庭较容易满足异地中考限制条件,受异地中考政策影响较小;而低学历的流动人口家庭消费多为衣食住行等生存型消费,消费弹性低,不会再因子女教育受限显著缩减家庭消费。

| 因变量: Ln(家庭消费) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

| 按父母平均受教育程度 | 按户口性质 | 按子女性别 | 按流入城市人口规模 | ||||||

| <9 | 9−12 | ≥12 | 农村户口 | 城镇户口 | 男孩家庭 | 女孩家庭 | 超大、特大城市 | 其他城市 | |

| 子女年级×异地中考门槛 | −0.006 | −0.009* | −0.003 | −0.006* | −0.014** | −0.009*** | −0.006 | −0.016** | −0.009* |

| (0.009) | (0.005) | (0.004) | (0.004) | (0.006) | (0.003) | (0.006) | (0.005) | (0.005) | |

| 子女年级 | −0.002 | −0.000 | −0.005*** | −0.002 | 0.000 | −0.001 | −0.002* | 0.002 | −0.001 |

| (0.002) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | |

| 异地中考门槛 | 0.150 | 0.110 | 0.031 | 0.119 | 0.025 | 0.149 | 0.086 | 0.420 | 0.146 |

| (0.153) | (0.101) | (0.127) | (0.109) | (0.151) | (0.135) | (0.093) | (0.432) | (0.120) | |

| 样本量 | 18 868 | 62 723 | 18 611 | 83 588 | 16 614 | 54 784 | 45 418 | 26 672 | 73 530 |

| Adjusted R2 | 0.427 | 0.456 | 0.500 | 0.461 | 0.502 | 0.471 | 0.471 | 0.493 | 0.462 |

(二)户口性质。文化价值观在消费行为中扮演着重要的角色,城镇与农村户口家庭在消费行为上存在着明显的不同(王军和詹韵秋,2021),而传统的农村消费观念持续影响着进城农民工的消费。表8列(4)—列(5)将样本分为农村和城镇户口进行回归。

(三)子女性别。由于“重男轻女”观念的存在,子女性别不同的家庭遇到异地中考限制时的反应可能存在差异,表8列(6)—列(7)展示了分子女性别的回归结果。

(四)流入城市类型。不同类型城市异地中考门槛差距较大,流动人口家庭消费受异地中考门槛的影响可能也有差异。表8列(8)—列(9)按城市人口规模,将城市分为超大、特大与其他城市组。可以发现,异地中考门槛对在超大、特大和其他城市生活的流动人口家庭在本地的消费均有抑制作用,且异地中考门槛对流入超大、特大城市的家庭在本地消费的抑制作用更强。

八、结论与政策启示

本文聚焦于城区人口100万以上城市的随迁子女升学制度,探究大城市的异地中考政策对流动人口家庭在流入城市消费的影响。实证结果表明,大城市的异地中考门槛对流动人口家庭在流入城市的消费具有显著的抑制作用,异地中考门槛越高的城市,流动人口家庭消费随着子女年级升高而减少得越多,对于中等学历、城镇户口、男孩家庭和流入超大、特大城市的家庭这一影响更大。影响机制检验发现:第一,异地中考门槛降低了家长对子女的教育期望,家长预期到子女永久性收入减少,预防性储蓄动机增加,从而减少当前在流入城市的消费;第二,异地中考门槛增加了流动人口子女的留守概率,本地家庭成员人数的减少和缺席陪伴子女产生的以金钱补偿的心理,都会使得家长尽力汇回更多的钱款,减少在流入城市的消费。此外,我们发现异地中考门槛并未通过显著降低流动人口的留居意愿影响家庭在流入城市的消费。

本文的研究结果表明,政策制定者应更全面地审视以异地中考政策为代表的随迁子女教育政策的可能影响,制度限制直接压制了流动人口家庭在流入城市的消费,劳动力要素空间优化配置的结构性红利并未得到合理释放,城市实则损失了流动人口带来的经济效益。因此,首先,国家应继续推进随迁子女升学政策的改革,进一步保障流动儿童的受教育权利,为刺激流动人口消费打造新的增长点。一方面,国家应将流动人口随迁子女纳入教育规划,健全以城市常住人口数为基础的教育财政转移支付制度,为城市解决流动人口子女教育提供足够的财政支持;另一方面,异地高考与异地中考有很强的协同性,在调整异地中考政策的同时,也应加快异地高考制度的改革,构建健全的随迁子女教育保障体制。其次,本文发现异地中考门槛挫伤了流动人口对子女的教育期望,进而抑制了家庭的消费。国家应进一步优化教育结构,统筹推进职业教育的高质量发展,提升技术型人才的社会认可与收入水平,让未能进入高中的流动人口子女通过报考国家开放大学和参加职业技术培训等方式继续接受教育,提升未来获得更高收入的可能性。最后,对于异地中考门槛导致儿童留守,进而使家庭消费减少这一现象。国家可以延长义务教育至高中,尽量推迟儿童留守的年龄。此外,可以整合社会公益组织等多方社会资源,建立健全的留守儿童关爱机制,建立与完善留守儿童帮扶的经费保障制度,为家庭困难的留守儿童提供生活费补助以及减免寄宿费用等,减轻子女留守家庭的经济负担,降低留守子女父母“积谷防饥”的压力,以进一步释放流动人口家庭的消费潜力。

* 感谢上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2022-323)的支持,同时也感谢审稿专家和编辑提出的宝贵意见。

| [1] | 晁钢令, 万广圣. 农民工家庭生命周期变异及对其家庭消费结构的影响[J]. 管理世界, 2016(11): 96–109. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2016.11.008 |

| [2] | 陈斌开, 陆铭, 钟宁桦. 户籍制约下的居民消费[J]. 经济研究, 2010(S1): 62–71. |

| [3] | 陈宣霖. 异地中考政策促进随迁子女选择高中教育吗[J]. 复旦教育论坛, 2021(1): 75–81. |

| [4] | 程杰, 尹熙. 内需的源泉: 新时期流动人口的消费潜力有多大? [A]. 张车伟, 高文书, 程杰. 人口与劳动绿皮书: 中国人口与劳动问题报告No.20[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019. |

| [5] | 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020(4): 1401–1418. |

| [6] | 胡霞, 丁浩. 子女随迁政策对农民工家庭消费的影响机制研究[J]. 经济学动态, 2016(10): 25–38. |

| [7] | 贾婧, 柯睿, 鲁万波. 异地中考、人口流动与子女教育[J]. 南开经济研究, 2021(5): 198–218. |

| [8] | 李超, 万海远, 田志磊. 为教育而流动——随迁子女教育政策改革对农民工流动的影响[J]. 财贸经济, 2018(1): 132–146. |

| [9] | 李红娟, 宁颖丹. 异地中考政策的区域差异及思考——基于60个城市的政策文本分析[J]. 教育测量与评价, 2020(1): 29–34. |

| [10] | 李尧. 为子女教育而参保——随迁子女入学门槛对流动人口社保参保行为的影响[J]. 财经研究, 2022(11): 109–123. |

| [11] | 刘谦. 迟疑的“大学梦”——对北京随迁子女教育愿望的人类学分析[J]. 教育研究, 2015(1): 41–51. |

| [12] | 卢海阳. 社会保险对进城农民工家庭消费的影响[J]. 人口与经济, 2014(4): 33–42. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2014.04.004 |

| [13] | 钱文荣, 李宝值. 不确定性视角下农民工消费影响因素分析——基于全国2679个农民工的调查数据[J]. 中国农村经济, 2013(11): 57–71. |

| [14] | 王军, 詹韵秋. 子女数量与家庭消费行为: 影响效应及作用机制[J]. 财贸研究, 2021(1): 1–13. |

| [15] | 汪润泉, 赵彤. 就业类型、职工养老保险与农民工城市消费[J]. 农业技术经济, 2018(2): 77–88. DOI:10.13246/j.cnki.jae.2018.02.003 |

| [16] | 王毅杰, 黄是知. 异地中考政策、父母教育参与和随迁子女教育期望[J]. 社会科学, 2019(7): 67–80. DOI:10.13644/j.cnki.cn31-1112.2019.07.007 |

| [17] | 魏东霞, 谌新民. 落户门槛、技能偏向与儿童留守——基于2014年全国流动人口监测数据的实证研究[J]. 经济学(季刊), 2018(2): 549–578. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2018.01.05 |

| [18] | 吴贾, 张俊森. 随迁子女入学限制、儿童留守与城市劳动力供给[J]. 经济研究, 2020(11): 138–155. |

| [19] | 吴开亚, 张力, 陈筱. 户籍改革进程的障碍: 基于城市落户门槛的分析[J]. 中国人口科学, 2010(1): 66–74. |

| [20] | 吴霓, 朱富言. 流动人口随迁子女在流入地升学考试政策分析[J]. 教育研究, 2014(4): 43–52. |

| [21] | 杨汝岱, 陈斌开. 高等教育改革、预防性储蓄与居民消费行为[J]. 经济研究, 2009(8): 113–124. |

| [22] | 易行健, 张波, 杨汝岱, 等. 家庭社会网络与农户储蓄行为: 基于中国农村的实证研究[J]. 管理世界, 2012(5): 43–51. |

| [23] | 尹志超, 宋全云, 吴雨. 金融知识、投资经验与家庭资产选择[J]. 经济研究, 2014(4): 62–75. |

| [24] | 张吉鹏, 卢冲. 户籍制度改革与城市落户门槛的量化分析[J]. 经济学(季刊), 2019(4): 1509–1530. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2019.03.16 |

| [25] | 张勋, 刘晓光, 樊纲. 农业劳动力转移与家户储蓄率上升[J]. 经济研究, 2014(4): 130–142. |

| [26] | 朱琳, 冯思澈, 马啸. 流动人口随迁子女入学政策友好程度研究——基于16个城市政策文本的分析[A]. 韩嘉玲, 朱琳, 刘月. 流动儿童蓝皮书: 中国流动儿童教育发展报告(2019~2020)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2020. |

| [27] | Aina C, Sonedda D. Investment in education and household consumption[R]. CRENoS Working Paper No.201806, 2018. |

| [28] | Boar C. Dynastic precautionary savings[J]. The Review of Economic Studies, 2021, 88(6): 2735–2765. DOI:10.1093/restud/rdab012 |

| [29] | Cai F, Giles J, Meng X. How well do children insure parents against low retirement income? An analysis using survey data from urban China[J]. Journal of Public Economics, 2006, 90(12): 2229–2255. DOI:10.1016/j.jpubeco.2006.03.004 |

| [30] | Carroll C D, Rhee B K, Rhee C. Does cultural origin affect saving behavior? Evidence from immigrants[J]. Economic Development and Cultural Change, 1999, 48(1): 33–50. DOI:10.1086/452445 |

| [31] | Cheng Z M. Education and consumption: Evidence from migrants in Chinese cities[J]. Journal of Business Research, 2021, 127: 206–215. DOI:10.1016/j.jbusres.2021.01.018 |

| [32] | De Luca G, Lisi D, Martorana M, et al. Does higher institutional quality improve the appropriateness of healthcare provision?[J]. Journal of Public Economics, 2021, 194: 104356. DOI:10.1016/j.jpubeco.2020.104356 |

| [33] | Galor O, Stark O. Migrants’ savings, the probability of return migration and migrants’ performance[J]. International Economic Review, 1990, 31(2): 463–467. DOI:10.2307/2526851 |

| [34] | Lazear E. Education: Consumption or production?[J]. Journal of Political Economy, 1977, 85(3): 569–597. DOI:10.1086/260584 |

| [35] | Poeze M, Dankyi E K, Mazzucato V. Navigating transnational childcare relationships: Migrant parents and their children’s caregivers in the origin country[J]. Global Networks, 2017, 17(1): 111–129. DOI:10.1111/glob.12135 |

| [36] | Rosenzweig M R, Stark O. Consumption smoothing, migration, and marriage: Evidence from rural India[J]. Journal of Political Economy, 1989, 97(4): 905–926. DOI:10.1086/261633 |

| [37] | Smetana J G. Adolescents, families, and social development: How teens construct their worlds[M]. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. |

| [38] | Trope Y, Liberman N. Construal-level theory of psychological distance[J]. Psychological Review, 2010, 117(2): 440–463. DOI:10.1037/a0018963 |

| [39] | Wang C C, Zhang C L, Ni J L, et al. Family migration in China: Do migrant children affect parental settlement intention?[J]. Journal of Comparative Economics, 2019, 47(2): 416–428. DOI:10.1016/j.jce.2019.01.002 |

| [40] | Wei S J, Zhang X B. The competitive saving motive: Evidence from rising sex ratios and savings rates in China[J]. Journal of Political Economy, 2011, 119(3): 511–564. DOI:10.1086/660887 |

| [41] | Yang G Y, Bansak C. Does wealth matter? An assessment of China’s rural-urban migration on the education of left-behind children[J]. China Economic Review, 2020, 59: 101365. DOI:10.1016/j.chieco.2019.101365 |