2023第49卷第9期

2. 首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070;

3. 首都经济贸易大学 会计学院,北京 100070

2. College of Business Administration, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China;

3. School of Accounting, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China

一、引 言

随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,特别是2020年9月习近平总书记在联合国大会上提出“双碳”目标以来,社会各界对企业可持续发展与ESG理念表现出前所未有的重视。ESG是一种关注环境、社会和治理绩效的全新的企业发展理念,从三个维度为企业可持续发展提供了完整的核心框架,已成为企业非财务绩效的主流评价体系,是企业践行可持续发展的有效抓手。在实践导向和政策驱动下,

在当今数字经济蓬勃发展的时代背景下,数字化转型为这一热点问题赋予了新的内涵和意义。具体而言,《中国数字经济发展报告(2022年)》指出,2021年我国数字经济规模为45.5万亿元,同比增长16.2%,占GDP比重达到39.8%,已在国民经济中占据重要地位。作为数字经济发展的核心力量,企业通过数字化转型实现数字赋能,提高数据要素配置效率。这种信息结构、管理方式和运营机制的根本性重塑势必为企业带来新的资源和能力(刘淑春等,2021)。然而,即使数字化转型绩效已被广泛关注,我们仍不清楚企业能否将数字化转型带来的资源、能力和竞争优势与可持续发展这一长期导向相匹配。事实上,数字技术的快速发展对于企业实现可持续发展的机遇与挑战并存(曾伏娥等,2018):数字技术一方面会加大资源消耗,另一方面也为可持续发展提供了动力。因此,在讨论如何提高企业ESG表现时,数字化转型是不可或缺的要素之一,二者之间可能的联系也被实践所证明。

遗憾的是,现有文献较少将数字化转型和ESG表现直接联系起来。已有研究围绕数字化转型的后果展开了一系列讨论。一些学者指出了企业数字化转型的积极效果(黄大禹等,2021;吴非等,2021)。也有学者提出质疑,认为数字技术与企业原有资源难以融合,数字化转型对企业绩效的影响有限或只能推动部分企业的发展(戚聿东和蔡呈伟,2020)。近年来,最新研究才开始关注企业数字化转型在ESG中发挥的作用(Fang等,2023;胡洁等,2023)。然而,这几项研究均仅关注数字化转型的积极影响,暂未对两者之间可能存在的负向影响展开讨论。实际上,如前文所述,学者已逐渐意识到数字化转型的消极影响(Trittin-Ulbrich等,2021)。因此,有必要围绕企业数字化转型对其ESG表现的影响及作用机制展开研究,为深入理解企业数字化转型与ESG表现提供新的证据。

鉴于此,本文以2013—2020年中国A股上市公司为样本,探究企业数字化转型与ESG表现之间的关系。基准分析结果表明,企业数字化转型与ESG表现存在“倒U形”关系。异质性分析结果表明,企业的创新导向和产权性质会调节这一影响,研发投入高的企业和国有企业能在更高的数字化转型程度上实现最佳ESG表现。机制检验结果表明,数字化转型主要通过企业的绿色创新能力和信息披露质量两条渠道来影响企业ESG表现。

本研究有三个主要贡献:第一,本文推动了企业ESG表现影响因素的相关研究,补充了现有文献对ESG前因研究的不足。已有研究主要聚焦于ESG的经济后果(王波和杨茂佳,2022),本文则关注其前因,提出企业提升ESG表现的机制路径,发现企业应该保持适度的数字化转型程度以实现最佳的ESG绩效。这一发现深化了对企业ESG表现的认知,为中国企业提高ESG表现、实现高质量发展、助力国家可持续发展战略提供理论依据和实践指导。第二,本文丰富了企业数字化转型经济后果的相关研究,通过聚焦于ESG表现,提出二者之间的非线性关系,填补了数字化转型对ESG表现消极作用的研究空白。本文发现数字化转型的“双刃剑”效应,呼应了近期的研究(戚聿东和蔡呈伟,2020;刘淑春等,2021),整合并推动了已有研究针对数字化转型多重效果的不一致讨论,探索数字化转型助力企业高质量发展的实现路径。第三,本文提供了“基准分析—异质性检验—机制分析”的研究框架,从研发投入和企业产权性质两个维度出发,检验了数字化转型在不同情境下对ESG表现的影响,并基于绿色创新和信息披露质量两条渠道分析,打开了数字化转型与ESG表现之间的机制“黑箱”。

二、文献回顾与假设提出

(一)文献回顾。

1. 企业数字化转型。随着全球数字技术发展白热化,越来越多的企业参与了数字化转型。简单说,数字化转型是企业应用数字技术,发挥数字化优势,使其内部运营更加高效的过程。数字化转型通过数字技术从根本上改变了企业的组织方式、生产方式和商业模式,不仅提高了运营效率,还改进了企业的组织流程。据此,可以说企业数字化转型也是企业基于数字技术开发新的数字商业模式,并运用数字化转型调整战略导向以获得竞争优势的过程(Verhoef等,2021)。

已有文献大多围绕数字化转型的后果展开,且形成了不一致的结论。一方面,有研究指出数字化转型有助于提升企业核心能力(Benner和Waldfogel,2023);另一方面,也有学者持消极态度,认为数字化转型会带来数字鸿沟,增加协同难度(Dodgson等,2015),不利于创新资源集聚(曾伏娥等,2018)。已有研究结论的不一致凸显了进一步探究数字化转型多种可能机制和后果的必要性。特别是在数字时代,数字化转型为企业应用数字技术推动自身发展带来了颠覆性的挑战和机遇(陈国青等,2018)。例如,数字化能够改变企业开展业务的方式,进而改变企业与消费者、供应商和其他利益相关方的关系(Matarazzo等,2021),而企业ESG表现的一个核心要素即在于考虑利益相关方的需求(Fang等,2023),二者势必会产生紧密的联结。因此,在这一背景下研究推进企业数字化转型如何影响其ESG表现愈发重要。

2. ESG表现。ESG是基于可持续发展理念的对企业环境、社会和治理维度的综合性评估,其起源于伦理道德投资和社会责任意识。1992年,联合国环境规划署金融行动机构提出希望金融机构将环境、社会与治理纳入决策过程。2004年,联合国规划署首次提出了ESG投资概念,认为这是影响股东获取长久利益的重要因素。ESG随之兴起,并逐步得到世界范围内的广泛认可。正如欧洲银行管理局所述,ESG是“可能对实体,主权或者个人的财务表现或偿付能力产生积极或消极影响的环境、社会和治理问题”。

伴随着ESG的兴起与广泛应用,学者们围绕其进行了广泛的理论与实证研究。相比于关注企业ESG后果的研究,围绕提升企业ESG表现机制路径的相关研究起步较晚(Gillan等,2021),其中大多以ESG中的单个维度为切入口。例如,李欣等(2022)发现,公众环境诉求是倒逼企业提升环境绩效的重要力量;肖红军等(2021)发现,企业数字化对企业社会责任具有明显的赋能效应,能够显著改善企业社会责任表现,并讨论了上市公司股权结构、高管激励与治理效率的关系。随着ESG理念的兴起,后来的学者逐渐意识到这三个维度的整体性,并将研究重点从企业在单维度上的表现拓展至企业ESG的整体表现(Gillan等,2021),从高管的股票质押行为、股东参与、党组织治理和制度环境等方面探究影响企业ESG表现的前因(Barko等,2022;Jang等,2022;柳学信等,2022;王禹等,2022)。然而,这些研究仍不足以解释企业数字化转型对ESG表现的具体影响,无法为企业在数字时代的发展提供有效指导。直到近期,二者之间可能的直接联系才逐渐被学者注意到。最新的研究探究了企业数字化转型在其ESG表现中发挥的作用(Fang等,2023;胡洁等,2023)。研究发现,企业数字化能够降低代理成本,提高企业声誉,从而提高治理和社会维度得分。然而,这几项研究仅仅注意到企业数字化转型的积极影响,可能是由于数字化转型和ESG均属于相对新兴的研究领域,已有结合两个领域的研究暂未对二者可能的消极影响展开讨论,从而导致研究结论更多聚焦在积极影响上,忽略了可能的非线性关系。实际上,如前文所述,围绕数字化转型的后果,已有学者形成了不一致的结论,其消极影响也越来越被关注(Trittin-Ulbrich等,2021)。本文在已有研究基础上,深入探究数字化转型与ESG表现之间可能的复杂关系及作用机制,试图填补已有研究的空缺。

(二)研究假设。本文提出企业的数字化转型从能力和动机两个维度影响其ESG表现,其中,能力维度衡量企业提升ESG表现的能力和外在条件,体现了“能不能做”的问题;而动机维度则代表了企业提升ESG表现的原因和内在逻辑,体现了“想不想做”的问题。只有当企业同时满足这两个维度条件时,才能切实有效地提升ESG表现。

企业数字化转型能够为企业实现更佳ESG表现赋能,主要通过资源整合和信息应用渠道。第一,数字化转型帮助企业实现数字技术与传统生产模式互嵌,为创新提供知识和资源,有助于绿色创新能力提升。企业可以对生产资源进行重组优化,提升效率,在原有创新资源边界下实现更优产出(Loebbecke和Picot,2015),因而具备了对绿色技术资源进行优质整合的条件,掌握了更强的绿色创新能力,从而有助于企业获取更多的绿色专利,这无疑有助于企业更高效地解决环境、社会和治理问题,从而实现更好的ESG表现。第二,数字化转型提高了企业对ESG相关信息的使用效率与披露质量。企业在生产运营全流程中积累了大量数据信息,但这些非标准化信息往往存在大量噪声。企业可以利用数字技术对其进行处理并转换为标准化的可用信息,从而增加企业信息的数量、质量及其可用性(吴非等,2021)。企业还能通过数字技术优化信息披露方式,从而提升信息披露质量。数字技术还可以提高企业感知和获取利益相关者信息的能力,有助于企业向其精准“推送”相关信息以解决其需求痛点,从而降低信息不对称程度,进一步提高企业的信息披露质量。在这一背景下,企业的ESG表现也得到提升,高质量信息能够涵盖环境、社会和治理的客观数据,从而量化企业在ESG上所付出的努力,精准的利益相关者识别能够帮助企业更有效传递ESG信号,从而清晰、准确展现企业在ESG方面取得的绩效。因此,数字化转型提高了企业实现更好ESG表现的能力。

同时,企业数字化转型还可以增强其提高ESG表现的动机,主要因为外部关注度提升带来的压力和“双碳”目标下企业可持续发展导向的激励。数字化转型通过提升企业整体运营效率,促进其履行更多环境、社会和治理责任,强化了企业提升ESG表现的意愿和动力。企业数字化转型符合当前数字经济发展潮流,而这类贴合国家政策导向的企业更容易受到来自政府、监管机构、公众、消费者以及投资者等的热烈讨论。这种聚焦在给企业带来聚光灯和关注度的同时,也放大了企业日常经营中的不当行为,极大增加了企业所面临的内外部压力(Muller和Kolk,2010)。此时,企业在更高的外界关注度下出于对声誉的考虑,将避免在环境、社会和治理维度上的不良表现,提升企业ESG表现(陈晓珊和刘洪铎,2023)。尤其是在国家倡导可持续发展战略,提出“双碳”目标的背景下,企业需要在ESG方面做得更好,更符合可持续发展导向,以实现高质量发展的根本目标。因此,企业也可能具有更强的动机提升其ESG表现。

值得注意的是,虽然企业数字化转型水平的提高能激发更高水平的创新和信息质量,但数字化转型并不能无限制地提高ESG表现,因为其边际收益是递减的(刘淑春等,2021),即随着数字化转型水平的提高,其对ESG表现的正向作用逐渐下降。数字化转型水平提升能为企业带来资源、信息和机会。限于有限理性,企业无法保持原有的高效率来应对数字化带来的优势(Cyert和March,1963)。事实上,高水平数字化转型带来的大量冲击削弱了企业处理信息和实现绿色创新的能力。因此,随着数字化转型水平的提升,企业边际收益递减。

进一步,企业数字化转型对其ESG表现不只是简单的正向影响,本文认为,企业数字化转型对其 ESG表现还可能有负向影响,这两种作用叠加共同形成二者之间的关系。企业数字化转型程度过高可能降低其履行ESG责任的能力。第一,数字化变革占用资金,使得企业财务状况趋紧。数字化转型会产生产业升级需求,从宏观战略层面和微观经营层面都给企业发展带来了变革(刘启雷等,2022)。数字化与传统生产运营模式的碰撞交融还可能会激发新业态,带来进一步的投资需求。因此,数字化转型程度过高的企业有必要刻意减少其他资金投入或增加短期资金收入,保持财务弹性(谭志东等,2022)。此外,数字技术还可能会引发组织形式、管理能力与新兴技术之间的不协调,增加管理费用等隐性成本(戚聿东和蔡呈伟,2020)。而现金流是企业的生命线,因此企业此时会更加重视生产经营的短期财务回报,这势必会降低诸如企业绿色创新能力和绿色专利产出等需要企业对长期绩效的关注才能得到提升的可持续发展能力。第二,对短期财务回报的重视与ESG的理念和目标背道而驰(Flammer和Bansal,2017)。ESG是一个基于可持续发展理念的对企业非财务绩效的长期综合性评估,以短期财务回报为目标的企业无法同时兼顾ESG的具体实践(曾伏娥等,2018)。甚至企业还可能为了经济利益而增加污染,阻碍ESG表现的提升(Cordano等,2010)。因此,数字化转型程度过高的企业可能会由于和ESG理念目标不一致,从而降低其实现更好ESG表现的能力和条件。

类似地,企业数字化转型程度过高可能会减弱其提高ESG表现的动机。第一,数字化转型程度过高可能会转移企业对ESG的注意力。过高的数字化转型程度表明企业对数字技术和数字战略赋予充分的重要性,并可能会依赖数字化转型获得竞争优势,这一行为通常是高管团队分配注意力的结果(Ocasio,2011)。然而,高管团队的注意力是有限的,当数字化转型占据了高管团队绝大多数的时间、精力和资源时,他们无暇同时顾及其他目标,ESG也不例外(解学梅和韩宇航,2022)。此外,当企业在数字化转型层面投入过多时,为了合理化其行为并放大数字化转型的优势,企业往往倾向于将数字化塑造为核心竞争力(Lengnick-Hall,1992),这会降低企业对ESG表现重要性的判断。第二,在信息披露层面,过高的数字化转型水平诱使企业信息披露带有更强的对数字技术和财务回报的关注。较强的目的性可能会降低信息披露质量,进而无法提供环境、社会和治理维度的高质量数据,不利于企业ESG表现。故数字化转型程度过高可能会转移企业对ESG的注意力,减弱信息披露,进而降低企业提高ESG表现的动机。

此外,企业数字化转型对其ESG表现造成的损失并不是一成不变的,其边际损失递增。随着企业数字化转型水平的提高,数字技术及其系统的复杂性不断增强,带来的投资需求被不成比例地极速扩张,放大了目标不一致和注意力不足的负面影响,从而导致机会成本的指数级增长(Spiller,2011),最终导致其边际损失递增。

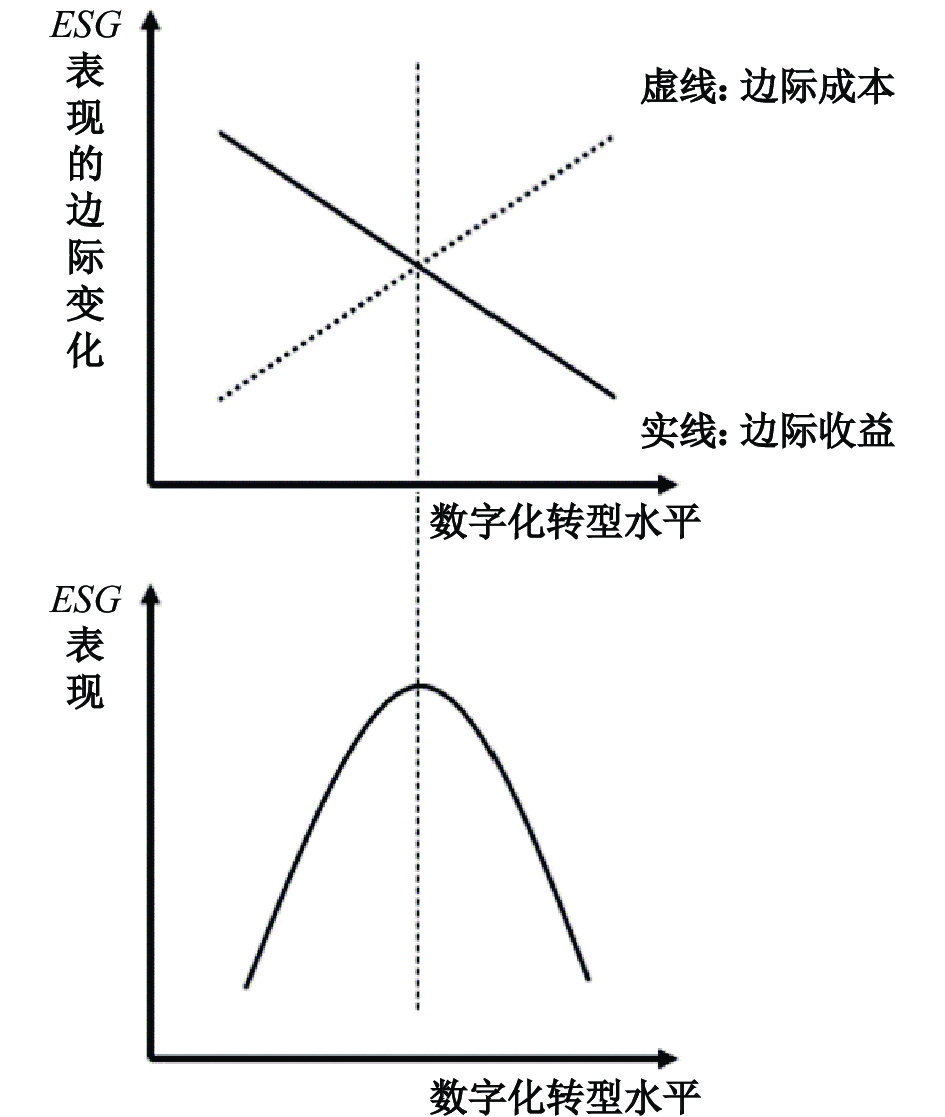

综上所述,由收益和损失叠加而形成的曲线效应可以总结在图1中。其中,上方的坐标轴呈现了ESG表现随企业数字化转型的边际变化,实线部分表明ESG表现的边际收益递减,虚线部分表明ESG表现的边际损失递增。下方的坐标轴呈现了企业数字化转型和ESG表现的“倒U形”关系。具体而言,在“倒U形”极值点(垂直的虚线)左边,ESG表现的边际收益大于边际损失,因此ESG表现随着数字化转型水平的增加而增加,且增加的速度越来越慢。当数字化转型水平到达极值点时,边际收益等于边际损失,ESG表现达到最大值。在极值点右边,边际收益小于边际损失,因此ESG表现随着数字化转型水平的增加而下降,且下降的速度越来越快。

|

| 图 1 收益与损失叠加形成“倒 U 形”曲线 |

基于以上分析,本文提出假设:企业数字化转型和 ESG表现之间存在“倒U 形”关系,即在一定程度内,企业 ESG 表现随着数字化转型程度的增加而提高,在超过一定程度后,数字化转型会反过来降低企业 ESG 表现。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源。本文以2013—2020年中国A股上市公司为样本,研究了企业数字化转型对ESG表现的影响。为避免其他因素干扰,本文首先剔除了金融行业上市公司样本,其次剔除了ST和*ST样本,最后剔除了控制变量存在缺失的样本。最终得到19 950条公司—年观测值,共涉及2337家上市公司。考虑极端值影响,对连续型变量进行1%的缩尾处理。本文所使用的企业数字化转型数据来源于上市公司年报,ESG表现数据来自Wind数据库,专利申请与授予数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),其他上市公司财务数据和治理数据均来自国泰安数据库(CSMAR)。本文运用的统计软件为SAS9.4与Stata14.0。

(二)主要变量定义。

1. 企业数字化转型。借鉴已有研究的做法(吴非等,2021),本文通过数字化转型关键词的词频数构建企业数字化转型程度的指标。企业通过年度报告将内部信息传递至外部利益相关者,年报不仅总结了企业当前经营情况,还透露出企业未来发展方向,从而很可能涵盖了企业实施数字化转型的相关信息,而更频繁提及数字化转型往往表示企业有更高的转型程度。因此,相比于使用是否进行数字化转型这一虚拟变量,使用年度报告中“数字化转型”特征词的词频来衡量数字化转型的程度更具有合理性。具体操作步骤如下:第一,在深交所和上交所以及巨潮资讯网上爬取中国A股上市企业年报。第二,将pdf格式转换成txt文本格式。第三,选取企业数字化转型关键词。本文参考吴非等(2021)提出的结构化特征词图谱,选取了76个反映企业数字化转型的关键词。第四,借助Python开源的“Jieba”分词功能从上市公司年报中提取涉及数字化转型的关键词,统计各关键词词频,并将其全部加总得到企业数字化转型程度的代理指标。由于其分布呈现“右偏性”,对其进行对数化处理。

2. ESG表现。选取华证ESG评级数据度量上市公司ESG表现。评级结果从优到劣共分为AAA到C九档,将其从低到高依次赋值为1—9。

3. 控制变量。参考已有文献(黄大禹等,2021;刘淑春等,2021;吴非等,2021),在模型中加入了公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、总资产报酬率(ROA)、成长性(TobinQ)、经营性现金流占营业收入比重(Cash)、机构投资者持股比例(Insholding)、第一大股东持股比例(Top1)、独立董事比例(Indratio)、企业年龄(Age)和账面市值比(BM)作为控制变量。此外,本文还控制了年份层面(Year)和公司层面(Firm)的固定效应。涉及的主要变量的具体描述详见表1。

| 变量名称 | 变量解释 |

| ESG | 华证环境、社会和治理(ESG)评级指数 |

| Dgt | 数字化转型程度,年报中关键词词频+1的自然对数 |

| Dgt2 | 企业数字化转型程度平方项 |

| Size | 公司总资产自然对数 |

| Lev | 总负债/总资产 |

| Roa | 总资产收益率 |

| TobinQ | 公司市值/总资产 |

| Cash | 公司上市时间的自然对数 |

| Insholding | 机构投资者持股数/公司总股本 |

| Top1 | 第一大股东持股数/年末总股本 |

| Indratio | 独立董事人数/董事会总人数 |

| Age | 截至当年年末企业成立年限加1的自然对数 |

| BM | 账面市值比 |

| Year | 年份固定效应 |

| Firm | 公司固定效应 |

4. 实证模型。本文采用面板数据回归,同时控制年份和公司固定效应,建立如下回归模型:

| $ \begin{aligned} {ESG}_{i,t+1}=&{\beta }_{0}+{\beta }_{1}{Dgt}_{i,t}+{\beta }_{2}{Dgt}_{i,t}^{2}+{\beta }_{3}{Size}_{i,t}+{\beta }_{4}{Lev}_{i,t}+{\beta }_{5}{Roa}_{i,t}+{\beta }_{6}{TobinQ}_{i,t}+{\beta }_{7}{Cash}_{i,t}\\ & +{\beta }_{8}{Insholding}_{i,t}+{\beta }_{9}{Top1}_{i,t}+{\beta }_{10}{Indratio}_{i,t}+{\beta }_{11}{Age}_{i,\mathrm{t}}+{\beta }_{12}{BM}_{i,\mathrm{t}}\\ & +{\beta }_{13}{Year}_{i,\mathrm{t}}+{\beta }_{14}{Firm}_{i,\mathrm{t}}+{\varepsilon }_{i,t} \end{aligned} $ | (1) |

模型(1)用以考察当期企业数字化转型程度对未来一期企业ESG表现的影响,在模型中加入数字化转型的平方项(

四、实证结果分析

(一)描述性统计。表2报告了本文主要变量的描述性统计结果。结果显示,企业ESG的均值为6.506,表明样本企业ESG评级平均处于BBB到A之间,说明我国A股上市公司的ESG表现整体比较好。ESG最小值为1,最大值为9,意味着样本中各企业ESG表现差别较大。Dgt的均值为1.629(大于中位数1.386),最小值为0,最大值为5.347,样本分布特征与吴非等(2021)的研究基本保持一致,说明企业进行数字化转型的差异较大,且存在整体偏低的情况。其他控制变量的统计分布较为合理,与已有文献类似。

| Variables | N | Mean | Sd | P50 | Min | Max |

| ESG | 19 950 | 6.506 | 1.114 | 5.000 | 1.000 | 9.000 |

| Dgt | 19 950 | 1.629 | 1.506 | 1.386 | 0.000 | 5.347 |

| Size | 19 950 | 21.782 | 1.112 | 21.623 | 19.928 | 25.939 |

| Lev | 19 950 | 0.357 | 0.191 | 0.335 | 0.045 | 0.868 |

| Roa | 19 950 | 0.043 | 0.075 | 0.046 | −0.314 | 0.228 |

| TobinQ | 19 950 | 2.339 | 1.415 | 1.882 | 0.986 | 9.108 |

| Cash | 19 950 | 0.094 | 0.156 | 0.087 | −0.411 | 0.595 |

| Insholding | 19 950 | 0.373 | 0.267 | 0.338 | 0.001 | 0.908 |

| Top1 |

19 950 | 0.340 | 0.147 | 0.318 | 0.087 | 0.741 |

| Indratio | 19 950 | 0.398 | 0.092 | 0.375 | 0.143 | 0.667 |

| Age | 19 950 | 2.822 | 0.326 | 2.833 | 1.946 | 3.555 |

| BM | 19 950 | 0.459 | 0.232 | 0.426 | 0.085 | 1.088 |

另外,通过分析样本期间企业数字化转型程度可以发现,2014年上市企业年报中数字化转型关键词词频平均为10.5次,2020年增加至23次,增长约2.2倍。而2021年《中国数字经济发展白皮书》显示,2014年中国数字经济规模为16.2万亿元,2020年增长至39.2万亿元,增长约2.4倍。二者的发展趋势基本吻合,进一步突出了使用数字化转型关键词词频作为数字化转型代理变量的合理性。

(二)实证结果分析。表3报告了企业当期数字化转型程度对未来一期ESG表现的影响。可以看出,在控制了其他相关因素后,企业数字化转型一次项(Dgt)的回归系数为0.0685,且在1%的水平上显著为正,二次项(Dgt2)的回归系数为−0.0114,在5%的水平上显著为负。这表明企业数字化转型与ESG表现之间并非单调线性关系,而是存在着明显的“倒U形”关系(Haans等,2016)。这一发现印证了本文的研究假设。另外,本文还进行了“U形”检验,当回归曲线到达拐点时,Dgt的取值为3.01,落在取值范围(0,5.347)内,且在拐点左侧回归拟合斜率为0.0685,在拐点右侧回归拟合斜率为−0.0784,进一步证实了“倒U形”关系的存在。

| ESG | ||

| Variables | (1) | (2) |

| Dgt | 0.0275** | 0.0685*** |

| (2.25) | (3.00) | |

| Dgt2 | −0.0114** | |

| (−2.13) | ||

| Controls控制变量 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 控制 | 控制 |

| Observations | 19 950 | 19 950 |

| Adj. R2 | 0.0658 | 0.0662 |

| 注:*、**、*** 分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为t值,下表统同。 | ||

(三)稳健性与内生性检验。

1. 倾向得分匹配法。为了克服可能存在的遗漏变量以及样本选择偏差导致的内生性问题,采用了倾向得分匹配法(PSM)进行稳健性检验。具体来说,为数字化水平较低的公司匹配特征最为相近的数字化水平较高的公司,选取的特征变量为所有控制变量,分别采用最近邻匹配(一对一匹配)、半径匹配、核匹配的方法对样本进行配对。为保证匹配质量以及实证结果的有效性,对匹配前后的样本进行平衡性检验,结果显示在1%的显著性水平下,协变量在控制组和处理组间无系统差异,并且标准偏差都控制在5%以下,总体匹配效果理想,采用PSM后的回归结果与前文保持一致。

2. 工具变量法。为了缓解可能存在的内生性问题,运用两个工具变量进行检验。用1984年固定电话用户数的省级数据为基础构建数字化转型的工具变量。固定电话用户数反映了该地区电信通信基础设施的建设水平和完善程度,而基础设施建设很大程度上会影响该地区数字化的发展和进程,从而影响该地区企业的数字化转型程度。同时,没有证据能证明固定电话等传统电信工具与企业ESG表现有直接关系。因此,该工具变量满足相关性与排他性假设,具备合理性。然而,由于本文基于面板数据展开研究,直接使用1984年固定电话用户数作为工具变量将造成固定效应模型无法估计的问题。参考赵涛等(2020)的研究,构造了各省级1984年每百人固定电话数量(与个体变化有关)与企业滞后两期的数字化转型程度(与时间有关)的交互项,以此作为该年该企业数字化转型程度的工具变量。

借鉴已有文献(Larcker和Rusticus,2010),本文还采用同年同行业其他公司数字化转型程度的均值作为所考察企业在该年数字化转型程度的工具变量。其原因在于,同年同行业其他公司面临相似的市场环境和行业风险,因此同年度同行业其他公司的数字化转型程度与本企业高度相关,但与该企业的ESG表现没有直接关系,满足相关性与排他性假设。工具变量法回归结果与前文保持一致,且两个工具变量均有效。

3. 更换数字化转型的衡量方式。在基准回归中,本文以年报词频为基础构建企业数字化转型的代理变量。此处,参考已有研究的方法(罗佳等,2023),采用企业数字经济专利授权数加1后的自然对数(Dgtpat)作为解释变量的替代变量,重新对模型(1)进行回归。此外,借鉴吴非等(2021)一文,考虑到企业ESG表现可能与数字化转型词频分类中的“数字技术应用”联系更为紧密,故选取“数字技术应用”词频加1后的自然对数(Dgtapp)作为解释变量的另一个替代变量,替代变量后的回归结果与前文保持一致。

五、进一步研究

(一)异质性分析。在异质性分析中,本文关注调节变量如何影响企业数字化转型和ESG表现“倒U形”关系对称轴的左右移动,并没有关注曲线的平缓或者陡峭。前者对企业有更大的指导意义,尤其是在数字经济时代,企业拥抱数字化转型的同时,也需要根据企业自身实际情况选择恰当的数字化转型水平,否则,过低的数字化转型水平不利于企业充分发挥其优势,而过高的数字化转型水平可能降低其ESG表现。此外,通过对“倒U形”关系对称轴左右移动的探究,本文研究结果可以为企业缓解数字化转型的消极作用提供指导。具体而言,当对称轴向右移动时,证明企业可以通过提高该调节变量缓解数字化转型的消极作用,从而在更高的数字化转型水平上实现最佳ESG表现。因此,“倒U形”关系对称轴的左右移动是本文在异质性分析中的关注重点。

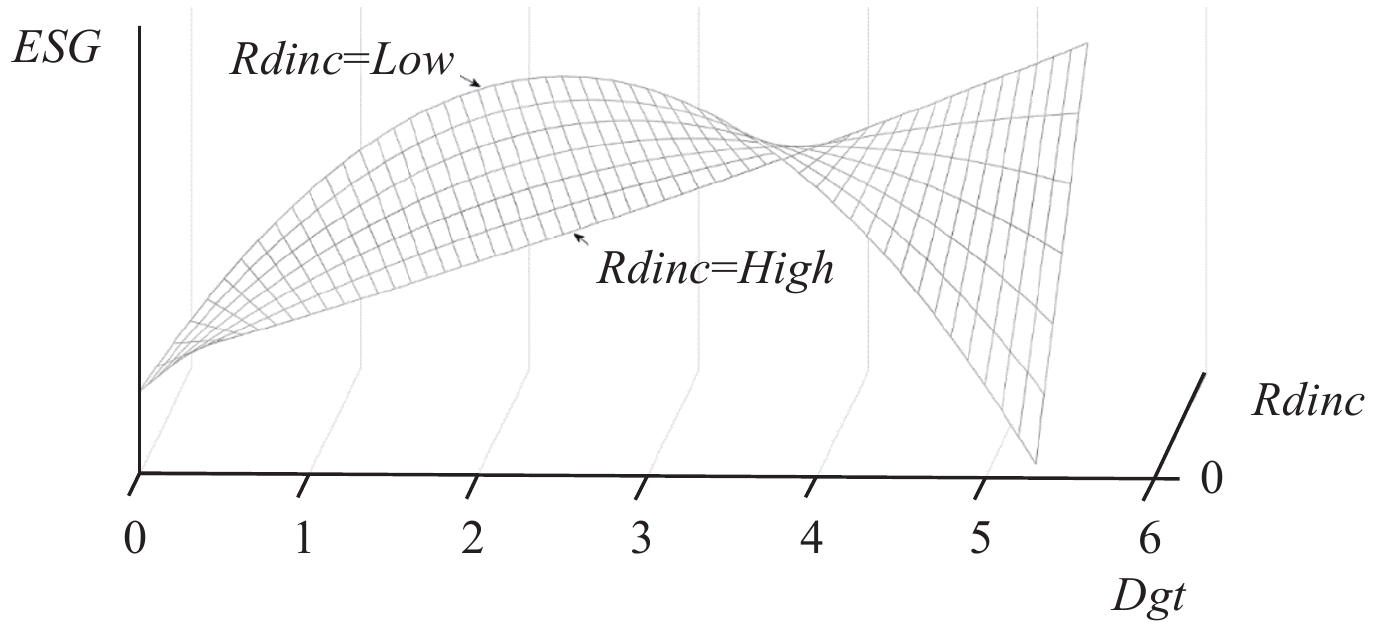

1. 创新导向的调节作用检验。创新是企业的一项长期投资(刘启雷等,2022),较强的创新导向能够帮助企业克服对短期财务回报的过度关注,从而减缓目标不一致导致的数字化转型对ESG表现的负向影响。同时,创新和ESG都属于企业长期非财务绩效导向,较强的创新导向能够帮助企业克服数字化转型为了经济利益而对ESG实践可能产生的消极影响。此时,更强的创新导向使得数字化转型的负向影响在更高的数字化转型水平上才会出现。因此,本文预期创新导向会调节数字化转型和ESG表现之间的关系,使得二者“倒U形”关系的对称轴向右移动。这意味着创新导向更强的企业能够在更高的数字化转型水平上实现最佳ESG表现。

借鉴已有文献(潘越等,2015),本文选取企业研发投入占营业收入的比重(Rdinc)作为企业创新导向的代理变量,针对本研究关于变量之间的“倒U形”非线性关系,借鉴杨栩和廖姗(2018)的研究思路,对以下模型进行回归系数的检验:

| $ Y={\beta }_{0}+{\beta }_{1}X+{\beta }_{2}{X}^{2}+{\beta }_{3}U+{\beta }_{4}UX+{\beta }_{5}U{X}^{2}+{\varepsilon }_{i,t} $ | (2) |

公式(2)中U代表调节变量企业创新能力,X代表企业数字化转型程度,Y代表ESG表现。公式(2)主要验证企业数字化转型对ESG表现的“倒U形”关系以及创新导向在其间的调节作用。创新导向的调节效应检验结果如表4列(1)所示。可以看出,变量Dgtpat和Dgtpat2回归系数依然显著,主效应仍然存在;创新导向与企业数字化转型程度的一次交互项系数为−1.0542,在5%的水平上显著为负,创新导向与企业数字化转型程度平方的交互项系数为0.2695,在1%的水平上显著为正,表明创新导向对企业数字化转型与ESG表现的“倒U形”关系产生了调节作用。根据Haans等(2016)提出的对“U形”关系调节效应的检验方法,本文需要判断二次函数对称轴的左右移动。通过X的一阶导数为0,求解得到对称轴所在的位置:

| ESG | ||

| Variables | (1) | (2) |

| Dgtpat | 0.0789*** | 0.0527** |

| (3.27) | (2.18) | |

| Dgtpat2 | −0.0156*** | −0.0114** |

| (−2.77) | (−2.03) | |

| Rdinc | −0.3404 | |

| (−0.87) | ||

| Dgtpat×Rdinc | −1.0542** | |

| (−2.37) | ||

| Dgtpat2×Rdinc | 0.2695*** | |

| (3.26) | ||

| SOE | −0.1183 | |

| (−1.31) | ||

| Dgtpat×SOE | 0.1862*** | |

| (3.19) | ||

| Dgtpat2×SOE | −0.0342** | |

| (−2.50) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 控制 | 控制 |

| Observations | 19 950 | 19 950 |

| Adj. R2 | 0.0635 | 0.0651 |

| $ {X}^{*}=\frac{-{\beta }_{1}-{\beta }_{4}Z}{2{\beta }_{2}+2{\beta }_{5}Z} $ |

由于对称轴所在位置是含U的函数,因此接着对U求导,得到:

| $ \frac{\text{δ} {X}^{*}}{\text{δ} U}=\frac{{\beta }_{1}{\beta }_{5}-{\beta }_{2}{\beta }_{4}}{2{({\beta }_{2}+{\beta }_{5}U)}^{2}} $ |

发现:当

|

| 图 2 企业创新导向的调节效应 |

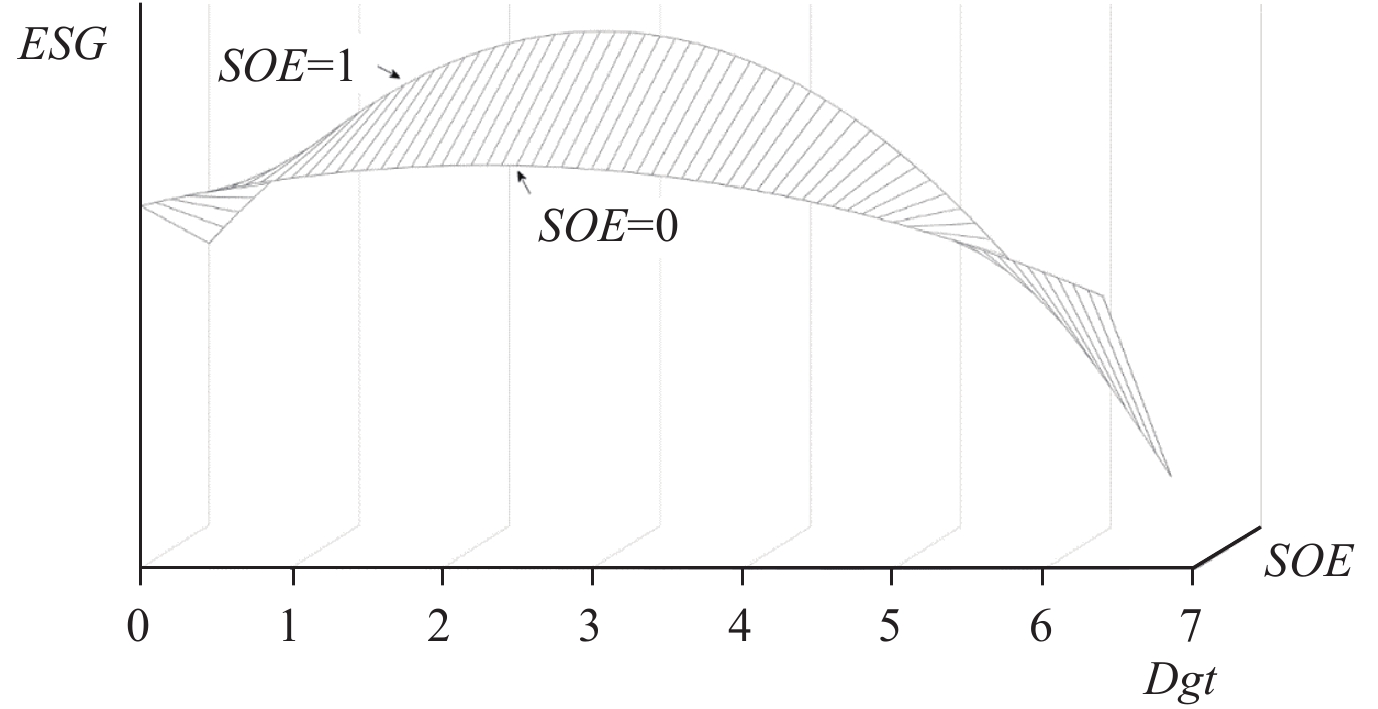

2. 产权性质的调节作用检验。国有企业在我国经济发展中占据重要地位,在支持国家可持续发展战略目标中承担着重要角色。因此,国有企业具有进一步提升ESG表现以符合政府及监管机构出台的ESG相关政策要求的外在动机,从而能够克服企业数字化转型程度过高带来的负面影响。此时,国有企业产权性质使得数字化转型的负向影响在更高的数字化转型水平上才会出现。因此,本文预期国有企业产权性质会调节数字化转型和ESG表现之间的关系,使得二者“倒U形”关系的对称轴向右移动。这意味着国有企业能够在更高的数字化转型水平上实现最佳ESG表现。

参考姜付秀等(2020)的做法,本文将样本公司分为国企和非国企两类,选取产权性质SOE作为调节变量,若企业为国有企业,则取值为1,否则为0。与上节创新能力检验原理相同,本节将调节变量变成产权性质对回归模型(2)重新估计,表4的列(2)报告了产权性质作为调节效应的检验结果。

可以看出,变量Dgtpat和Dgtpat2回归系数依然显著,主效应仍然存在;产权性质与企业数字化转型程度的一次交互项系数为0.1862,在1%的水平上显著为正,产权性质与企业数字化转型程度平方的交互项系数为−0.0342,在5%的水平上显著为负,表明产权性质在企业数字化转型与ESG表现的“倒U形”关系中产生了调节作用。本文使用Stata中的“nlcom”命令,分别对产权性质取0和1,计算上述公式整体是否显著不等于零,结果证明了调节作用的有效性。通过计算

|

| 图 3 企业绿色创新能力的调节效应 |

(二)机制分析。

1. 绿色创新能力的中介作用检验。本文预期绿色专利在数字化转型与ESG表现关系中存在中介效应,我们将在机制分析中对此进行检验。企业绿色专利数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS)。参考已有文献(王玉林和周亚虹,2023),选取企业当期获得的绿色专利数量加1取自然对数作为绿色专利中介变量的代理变量(GreenPatent)。还对所有变量进行中心化处理以减少研究结果误差。借鉴董保宝(2014)的研究,对以下两个模型进行回归系数的检验:

| $ M={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}X+{\beta }_{2}{X}^{2}+{\varepsilon }_{i,t} $ | (3) |

| $ Y={\beta }_{0}+{\beta }_{1}X+{\beta }_{2}{X}^{2}+{\beta }_{3}M+{\varepsilon }_{i,t} $ | (4) |

公式(3)和公式(4)中M代表中介变量企业绿色专利,X代表企业数字化转型程度,Y代表ESG表现。公式(3)用来验证企业数字化转型与绿色专利数量的“倒U形”曲线关系,公式(4)主要验证企业数字化转型对ESG表现的“倒U形”关系以及绿色专利在其间的中介作用。表5报告了绿色专利作为中介效应的检验结果。

| GreenPatent | ESG | |

| Variables | (1) | (2) |

| Dgtpat | 0.2659*** | 0.0637*** |

| (2.67) | (2.91) | |

| Dgtpat2 | −0.0585** | −0.0123** |

| (−2.50) | (−2.39) | |

| GreenPatent | 0.0059*** | |

| (2.82) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 控制 | 控制 |

| Observations | 13 476 | 13 476 |

| Adj. R2 | 0.0083 | 0.0653 |

列(1)结果表明,企业数字化转型平方项(Dgtpat2)的回归系数为–0.0585,且在5%的水平上显著为负,变量Dgtpat的回归系数为0.2659,在1%的水平上显著为正,表明企业数字化转型与绿色专利之间存在“倒U形”关系;列(2)中除了加入企业数字化转型的二次项之外,还加入了绿色专利这一中介变量,结果显示,变量Dgtpat2与变量Dgtpat的回归系数依然显著,并且中介变量GreenPatent与ESG呈显著正向相关关系,说明绿色专利对企业数字化转型与ESG表现的“倒U形”关系起到了部分中介的作用。

2. 信息披露质量的中介作用检验。本文预期信息披露质量在数字化转型与ESG表现关系中存在中介效应,在机制分析中对其进行检验。参考伊志宏等(2010)的研究,采用深交所和上交所发布的《上市公司信息披露工作考核(评价)办法》的考核评分结果作为衡量指标来衡量企业信息披露质量。考评结果分为A、B、C、D四档,从高到低赋值为4、3、2、1,分数越高,信息披露质量越高。本文选取企业当年信息披露质量得分的自然对数作为信息披露质量中介变量的代理变量(Disclosure)。同样对所有变量进行中心化处理以减少研究结果误差。与上节绿色专利中介检验原理相同,本节将中介变量变成信息披露质量对回归模型(3)和(4)进行重新估计,表6报告了信息披露质量作为中介效应的检验结果。

| GreenPatent | ESG | |

| Variables | (1) | (2) |

| Dgtpat | 0.0139*** | 0.0501** |

| (5.99) | (2.30) | |

| Dgtpat2 | −0.0035*** | −0.0088* |

| (−6.37) | (−1.73) | |

| Disclosure | 1.0871*** | |

| (12.11) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 控制 | 控制 |

| Observations | 11 822 | 11 822 |

| Adj. R2 | 0.0772 | 0.2832 |

列(1)结果表明,企业数字化转型平方项(Dgtpat2)的回归系数为–0.0035,在1%的水平上显著为负,变量Dgtpat的回归系数为0.0139,在1%的水平上显著为正,表明企业数字化转型与信息披露质量之间存在“倒U形”关系;列(2)中除了加入企业数字化转型的二次项之外,还加入了信息披露质量这一中介变量,结果显示,变量Dgtpat2与变量Dgtpat的回归系数依然显著,并且中介变量Disclosure与ESG呈显著正向关系,说明信息披露质量对企业数字化转型与ESG表现的“倒U形”关系起到了部分中介的作用。

六、结论与启示

ESG是企业践行可持续发展的抓手,也是我国实现经济绿色转型和“双碳”目标的关键。而在数字经济浪潮下,企业能否将数字化转型带来的资源、能力和竞争优势与ESG相匹配有待进一步研究。基于2013—2020年中国A股上市公司的面板数据,本文考察了企业数字化转型对其ESG表现的影响。研究发现,企业数字化转型程度与ESG表现呈明显的“倒U形”关系,这一结论在经过倾向得分匹配法、工具变量法和更换变量衡量方式等一系列检验后依然稳健。异质性分析表明,创新导向型企业和国有企业能在更高的数字化转型程度上实现最佳ESG表现。机制分析表明,数字化转型主要通过企业的绿色创新能力和信息披露质量两条渠道来影响企业ESG表现。

本文的发现有重要的理论贡献,推动了ESG和数字化相关研究。第一,已有研究主要围绕ESG的经济后果展开(张兆国等,2013;Gregory等,2014;Albuquerque等,2019;王波和杨茂佳,2022),本文则关注其前因,提出企业提升ESG表现的机制路径,发现企业应该保持适度的数字化转型程度以实现最佳的ESG表现。第二,本文聚焦于企业数字化转型和ESG表现,揭示二者之间的非线性关系,发现数字化转型的“双刃剑”效应,呼应了近期的研究(戚聿东和蔡呈伟,2020;刘淑春等,2021)。第三,本文在已有相关研究的基础上进一步探索数字化转型的后果(Fang等,2023;胡洁等,2023),整合并推动了已有研究针对数字化转型多重效果的讨论,为未来的研究提供了新的思路。

本文的发现有重要的实践意义,为正确把握数字化转型的后果,切实通过数字化助力ESG发展提供了政策启示。第一,以数字化转型为抓手,提高企业ESG表现。本文研究发现,企业可以通过推进数字化转型来提高ESG表现,然而,过高的数字化转型程度可能使得企业资源趋紧,从而导致其ESG表现乏力。企业推进数字化转型固然需要占用资源,但更好的ESG表现也能为企业带来更多社会资源与资金支持,企业应提高对 ESG 的重视程度,提高在环境保护、社会责任以及公司治理等方面的主观意识和管理投入,在生产运营全流程中融入ESG理念。政府及行业协会应当进一步提升企业ESG评价及应用,指导企业积极践行ESG理念,加强ESG为企业带来的社会资源和融资支持等竞争优势,从而进一步发挥数字化带来的优势,释放其推动ESG的潜力,实现数字化和ESG的共生共赢,推动经济社会高质量发展。第二,政府有关部门要继续发挥好国有企业在实现“双碳”目标,推进绿色转型过程中的引领作用,结合国有企业在数字经济发展中的机遇,协同推动国有企业数字化转型和可持续发展齐头并进、相辅相成。对于创新导向型企业而言,要建立配套支持政策以降低其数字化转型的成本,积极引导其加大创新投入,将创新成果应用于环境、社会和治理维度中来,以创新赋能ESG与可持续发展。第三,企业数字化转型对ESG的影响通过绿色创新能力实现,政府部门可以举办相关峰会和论坛,鼓励引导企业利用大数据、人工智能、云计算等新兴数字技术实现绿色创新,注重绿色高质量发展模式,从而推动企业绿色转型。同时,政府部门需要围绕信息披露,加快推出相关法律法规,以引导企业通过数字化技术赋能其信息披露质量从而提升企业ESG表现。现。

本文仍然存在一些不足。第一,未来的研究可以寻求更准确的企业数字化转型衡量方式。第二,本文选取华证ESG评级数据度量上市公司的ESG表现。然而,作为外部第三方评级机构,华证对企业的ESG评级可能与企业实际ESG表现存在差距,可能存在例如漂绿行为、迎合行为等(孙晓华等,2023),未能直接研究企业实际ESG表现是本文的研究局限,未来的学者可以在这方面做出改进,以继续推进相关研究。第三,本文探究了企业数字化转型和ESG表现的机制并提出绿色创新能力和信息披露质量两条作用机制,然而,在“U形”关系的机制分析中,是否存在更稳健、更科学的中介效应检验方法,也有待进一步探索与完善。

* 感谢首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金项目XRZ2023020的支持,同时也感谢审稿专家和编辑提出的宝贵意见。

| [1] | 陈国青, 吴刚, 顾远东, 等. 管理决策情境下大数据驱动的研究和应用挑战——范式转变与研究方向[J]. 管理科学学报, 2018(7): 1–10. |

| [2] | 陈晓珊, 刘洪铎. 投资者关注影响上市公司ESG表现吗——来自网络搜索量的经验证据[J]. 中南财经政法大学学报, 2023(2): 15–27. |

| [3] | 董保宝. 风险需要平衡吗: 新企业风险承担与绩效倒U型关系及创业能力的中介作用[J]. 管理世界, 2014(1): 120–131. |

| [4] | 胡洁, 韩一鸣, 钟咏. 企业数字化转型如何影响企业ESG表现——来自中国上市公司的证据[J]. 产业经济评论, 2023(1): 105–123. |

| [5] | 黄大禹, 谢获宝, 孟祥瑜, 等. 数字化转型与企业价值——基于文本分析方法的经验证据[J]. 经济学家, 2021(12): 41–51. |

| [6] | 姜付秀, 申艳艳, 蔡欣妮, 等. 多个大股东的公司治理效应: 基于控股股东股权质押视角[J]. 世界经济, 2020(2): 74–98. |

| [7] | 解学梅, 韩宇航. 本土制造业企业如何在绿色创新中实现“华丽转型”?——基于注意力基础观的多案例研究[J]. 管理世界, 2022(3): 76–106. |

| [8] | 李欣, 顾振华, 徐雨婧. 公众环境诉求对企业污染排放的影响——来自百度环境搜索的微观证据[J]. 财经研究, 2022(1): 34–48. |

| [9] | 刘启雷, 张媛, 雷雨嫣, 等. 数字化赋能企业创新的过程、逻辑及机制研究[J]. 科学学研究, 2022(1): 150–159. |

| [10] | 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗?[J]. 管理世界, 2021(5): 170–190. |

| [11] | 柳学信, 李胡扬, 孔晓旭. 党组织治理对企业ESG表现的影响研究[J]. 财经论丛, 2022(1): 100–112. |

| [12] | 罗佳, 张蛟蛟, 李科. 数字技术创新如何驱动制造业企业全要素生产率?——来自上市公司专利数据的证据[J]. 财经研究, 2023(2): 95–109. |

| [13] | 潘越, 潘健平, 戴亦一. 公司诉讼风险、司法地方保护主义与企业创新[J]. 经济研究, 2015(3): 131–145. |

| [14] | 戚聿东, 蔡呈伟. 数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J]. 学习与探索, 2020(7): 108–119. |

| [15] | 谭志东, 赵洵, 潘俊, 等. 数字化转型的价值: 基于企业现金持有的视角[J]. 财经研究, 2022(3): 64–78. |

| [16] | 王波, 杨茂佳. ESG表现对企业价值的影响机制研究——来自我国A股上市公司的经验证据[J]. 软科学, 2022(6): 78–84. |

| [17] | 王禹, 王浩宇, 薛爽. 税制绿色化与企业ESG表现——基于《环境保护税法》的准自然实验[J]. 财经研究, 2022(9): 47–62. |

| [18] | 王玉林, 周亚虹. 绿色金融发展与企业创新[J]. 财经研究, 2023(1): 49–62. |

| [19] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7): 130–144. |

| [20] | 肖红军, 阳镇, 刘美玉. 企业数字化的社会责任促进效应: 内外双重路径的检验[J]. 经济管理, 2021(11): 52–69. |

| [21] | 杨栩, 廖姗. 环境伦理与新创企业绿色成长的倒U型关系研究[J]. 管理学报, 2018(7): 1040–1047. |

| [22] | 伊志宏, 姜付秀, 秦义虎. 产品市场竞争、公司治理与信息披露质量[J]. 管理世界, 2010(1): 133–141. |

| [23] | 曾伏娥, 郑欣, 李雪. IT能力与企业可持续发展绩效的关系研究[J]. 科研管理, 2018(4): 92–101. |

| [24] | 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020(10): 65–75. |

| [25] | Barko T, Cremers M, Renneboog L. Shareholder engagement on environmental, social, and governance performance[J]. Journal of Business Ethics, 2022, 180(2): 777–812. DOI:10.1007/s10551-021-04850-z |

| [26] | Benner M J, Waldfogel J. Changing the channel: Digitization and the rise of “middle tail” strategies[J]. Strategic Management Journal, 2023, 44(1): 264–287. DOI:10.1002/smj.3130 |

| [27] | Cordano M, Marshall R S, Silverman M. How do small and medium enterprises go “green”? A study of environmental management programs in the U. S. wine industry[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 92(3): 463–478. DOI:10.1007/s10551-009-0168-z |

| [28] | Cyert R M, March J G. A behavioral theory of the firm[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1963. |

| [29] | Dodgson M, Gann D, Wladawsky-Berger I, et al. Managing digital money[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 325–333. DOI:10.5465/amj.2015.4002 |

| [30] | Fang M Y, Nie H H, Shen X Y. Can enterprise digitization improve ESG performance?[J]. Economic Modelling, 2023, 118: 106101. DOI:10.1016/j.econmod.2022.106101 |

| [31] | Flammer C, Bansal P. Does a long-term orientation create value? Evidence from a regression discontinuity[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(9): 1827–1847. DOI:10.1002/smj.2629 |

| [32] | Gillan S L, Koch A, Starks L T. Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance[J]. Journal of Corporate Finance, 2021, 66: 101889. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2021.101889 |

| [33] | Haans R F J, Pieters C, He Z L. Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177–1195. DOI:10.1002/smj.2399 |

| [34] | Jang G Y, Kang H G, Kim W. Corporate executives’ incentives and ESG performance[J]. Finance Research Letters, 2022, 49: 103187. DOI:10.1016/j.frl.2022.103187 |

| [35] | Larcker D F, Rusticus T O. On the use of instrumental variables in accounting research[J]. Journal of Accounting and Economics, 2010, 49(3): 186–205. DOI:10.1016/j.jacceco.2009.11.004 |

| [36] | Loebbecke C, Picot A. Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics: A research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2015, 24(3): 149–157. DOI:10.1016/j.jsis.2015.08.002 |

| [37] | Matarazzo M, Penco L, Profumo G, et al. Digital transformation and customer value creation in made in Italy SMEs: A dynamic capabilities perspective[J]. Journal of Business Research, 2021, 123: 642–656. DOI:10.1016/j.jbusres.2020.10.033 |

| [38] | Muller A, Kolk A. Extrinsic and intrinsic drivers of corporate social performance: Evidence from foreign and domestic firms in Mexico[J]. Journal of Management Studies, 2010, 47(1): 1–26. DOI:10.1111/j.1467-6486.2009.00855.x |

| [39] | Ocasio W. Attention to attention[J]. Organization Science, 2011, 22(5): 1286–1296. DOI:10.1287/orsc.1100.0602 |

| [40] | Spiller S A. Opportunity cost consideration[J]. Journal of Consumer Research, 2011, 38(4): 595–610. DOI:10.1086/660045 |

| [41] | Trittin-Ulbrich H, Scherer A G, Munro I, et al. Exploring the dark and unexpected sides of digitalization: Toward a critical agenda[J]. Organization, 2021, 28(1): 8–25. DOI:10.1177/1350508420968184 |

| [42] | Verhoef P C, Broekhuizen T, Bart Y, et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889–901. DOI:10.1016/j.jbusres.2019.09.022 |