2023第49卷第8期

一、引 言

专业化分工一直被认为是提高企业生产效率,促进经济增长的重要方式,过去主要关注产品要素分工,而随着经济从“工业型经济”转向“服务型经济”,中间服务要素投入已成为日益重要的生产要素,服务要素分工也逐渐受到了关注,现有文献发现,服务分工可以提高制造业企业核心能力(刘明宇等,2010)、技术水平(韩峰和阳立高,2020)和生产率(刘奕等,2017),然而却很少有文献验证如何才能促进服务分工。据《中国服务外包发展报告2021》显示,2021年有81.6%的服务外包执行额在东部地区,在服务交易受到距离限制的条件下,这种服务提供商分布不均衡会影响企业的分工决策。而随着信息技术的进步,服务的可交易程度不断提高,信息技术能否通过连接到远方城市的服务市场来扩大企业的选择空间,进而促进服务要素分工呢?为此,本文将利用“宽带中国”示范城市政策来识别信息技术对制造业服务分工的影响。在我国正从消费互联网转向产业互联网的背景下,文章的研究对于通过信息技术来提高制造业核心竞争力、促进先进制造业与高端服务业融合发展具有重要的现实意义。

虽然信息技术可以促进服务交易有很多定性的讨论(江小涓,2017;封思贤和郭仁静,2019),但少有文献进行实证检验,尤其是在企业层面。这是因为其因果关系识别面临很大挑战:一方面,信息技术投入和服务分工都是企业内生决策的结果,可能同时受到不可观测因素的影响,比如风险抵抗力强的企业倾向于采用更多信息技术的同时购买更多服务;另一方面,还可能存在反向因果关系,即并不是信息技术促进了服务分工,而是因为企业出于从市场中购买服务的需要而投入更多信息技术。而“宽带中国”示范城市政策的实施为本文因果关系识别提供了一个很好的机会。首先,虽然企业投入信息技术的数量是内生决定的,但宽带基础设施水平并不是企业能单独决定的,政策带来的宽带质量可用性以及可连接市场规模的变化独立于企业服务分工决策。其次,在政策之前,我国宽带存在速度慢、发展不平衡和应用不丰富等诸多问题(陈文和吴赢,2021),此时网络质量还无法支持服务的远程传输,而“宽带中国”的实施使得宽带建设在速度和稳定性上有了突破性提升,服务的数字交付模式应运而生,打破了以往对服务交易的限制。最后,宽带政策带来了广泛的连接性,该政策分三个批次将117个城市(群)通过高质量宽带连接在一起,使服务可以更好地在这些城市间传输,这为本文远程服务机制的检验提供了机会。

考虑到政策的逐年推进和异质性处理效应,本文使用异质性稳健估计量对双重差分模型进行估计,结果发现:当企业所在城市入选“宽带中国”示范城市后,企业内部服务职工人数减少416人(相比于控制组均值1 423人,下降了29%),其中科研技术人员下降尤为显著。这表明,宽带质量的提升促进了服务分工,尤其是知识密集型服务分工。对此认为,这可能是宽带质量的提高实现了服务的远程传输,打破了服务只能面对面本地交易的限制,实现了通过扩大服务市场规模来缓解本地市场供应能力的不足。此外,当服务提供商不再需要面对面、一对一地提供服务后,同样的资源可以快速调整,以同时满足不同客户的需求,企业之间不再竞争服务资源,而是共享服务,且规模越大,带来的价值越大,越能发挥出市场的规模优势,进而促进企业用市场购买替代内部提供。

为了验证上述机制,本文使用其他示范城市中服务业人数和地理距离构建了远程服务人数指标来衡量企业可选择的潜在服务供应商数量。即,当本地城市宽带质量提高后,企业可以与其他高质量宽带城市(示范城市)相互连接,进而可以更有效地接入远方服务市场,将远方服务提供商纳入到企业服务分工决策中。回归结果显示,在宽带政策之前,远方服务人数的增加对服务分工没有影响,而一旦所在城市入选示范城市后,远方服务人数的增加会显著减少企业内部服务职工人数。这表明当供需双方可以通过高质量宽带相互连接后,企业就可以利用远方服务市场来替代内部职工,表现出服务分工水平的提高。

在政策影响的异质性分析中,本文利用事后公布的示范城市建设评选结果发现,在基础设施建设领先的城市中,服务分工水平更加显著。这与本文的机制一致,即宽带基础设施水平决定了服务能否实现远程传输,从而影响了企业的分工决策。此外,本文还进行了一系列稳健性检验,首先,利用平行趋势检验证明,在政策之前,入选城市与非入选城市中企业的服务职工人数在变化趋势上没有系统差别;其次,通过控制城市能否入选的考核指标来减少其他不可观测因素的干扰;最后,排除了技术替代劳动力这种竞争性解释。机制检验发现,当宽带质量提高实现了服务的远程传输后,一方面,使企业接触到本地市场无法提供的服务,缓解了本地供给能力的不足;另一方面,提高服务提供商的市场规模优势,从而促进企业服务分工。即表现为:政策前本地服务市场规模越小、本地服务成本越高,政策带来的效果越显著。此外还发现,在宽带质量提高后,那些更容易远程传输、可以通过重复部署发挥出规模优势的同质化服务,会更倾向于由市场购买替代内部提供。

本文的贡献有以下三个方面:首先,在研究问题上,本文检验了宽带质量对服务分工的影响,并解释了知识密集型服务分工的变化趋势,丰富了企业边界的实证研究。已有文献关注的是产品分工但未得到一致结论:信息技术一方面可以降低市场交易成本促进企业专业化分工(Hitt,1999;施炳展和李建桐,2020;袁淳等,2021);另一方面,又可以降低内部组织协调成本提高一体化程度(Afuah,2003;周衍鲁和李峰,2006)。基于此,本文将产品与服务进行了区分,指出对于在市场交易中受到更多限制的服务来说,能否实现远程交易比单纯降低成本更加重要,而宽带质量的提高不仅降低了已有交易成本,更是打破了以往服务市场交易的距离限制,实现了更多新的交易,增加了企业的选择空间,从而促进了服务分工。其次,在识别方法上,本文使用了异质性稳健估计量对双重差分模型进行估计。这与一般研究中政策冲击所产生的同质性影响不同,本文强调的是分批次推进的“宽带示范城市”政策通过高质量宽带将不同入选城市中的服务市场连接到一起,且连接的城市越多,政策效果越显著。考虑到这种异质性处理效应,本文使用了新的估计量。这为在交错双重差分模型下,缓解由异质性处理效应导致的传统双向固定效应估计偏误提供了参考。最后,在解释机制上,本文提出了一个新的视角来解释信息技术对企业员工需求的影响。现有文献主要从信息技术替代劳动力的视角来解释企业用工需求的下降(Autor等,2003;Michaels等,2014;邵文波和盛丹,2017),这使人们产生信息技术会导致失业的担忧。而本文对企业职工进行了细分,指出对于执行复杂服务任务的员工,信息技术并不能替代而是一种转移,即执行服务任务的职工逐渐从制造业企业内部转移到专业的服务企业。此时,企业内部职工人数的减少并不是一种技术性失业,而是结构的优化。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景。为落实“宽带中国”国家战略,加快城市宽带发展水平,工业和信息化部、国家发展和改革委员会于2014年开展创建“宽带中国”示范城市工作,分三年共117个城市(群)入选。通过梳理政策文件发现,当企业所在城市入选后,会从以下三个方面来影响企业的宽带使用:首先,加强基础设施建设。部分城市在入选后会将网络通信基础设施建设纳入政府绩效考核指标体系从而全力推进宽带的建设。例如,昆山市在2014年入选后,推行“企企通”工程,为全市各类企业提供高宽带专线服务;沈阳市在2016年入选后,升级老工业区信息基础设施,实现产业园区4G无线信号全覆盖。其次,引领企业宽带应用。当企业所在城市入选后,会进一步深化宽带在各行业、各领域的应用,推进企业转型升级。例如,文山州在2016年入选后通过销售管家、企业翼机通等50多个项目,助力企业低成本高效率运作;枣庄市在2016年入选后打造煤炭网、中国锂谷、枣庄纺织服装产业等电子商务平台。最后,给予配套政策支持。除了加快宽带基础设施建设外,入选城市还会提供良好的政策环境来促进宽带发展。例如,哈尔滨市在2014入选后,出台了对可解决数据传输、提高网速等通信瓶颈的项目,按照实际投资额的20%给予一次性补助的政策;汕头市在2015年入选后,通过强化法律支撑和深化政企合作,致力提供规范、有序、安全的网络发展环境。

可以看出,当企业所在城市入选“宽带中国”示范城市后,首先通过基础设施建设为高质量网络传输提供了基础条件,然后通过数字化融合引领企业使用新的宽带技术,最后通过直接补助提高企业使用宽带网络的意愿。总之,当企业所在城市入选“宽带中国”示范城市后,会显著提高企业的宽带环境,本文以此来衡量企业可用宽带质量的外生变化。

(二)理论分析。对于一种中间要素投入,企业可以选择由内部员工提供或者从市场购买。按照Grossman和Helpman(2002)的理论框架,选择内部提供时要承担由组织结构复杂化带来的协调成本和无法专业化生产导致的低效率;而选择从市场购买则需要匹配到合适的供应商并激励其投入适合本企业需求的资产。企业内部提供的优势是可以满足企业灵活多变的需求;而市场购买的优势是可以凭借规模经济带来生产效率的提升(Lewis和Sappington,1991)。本文指出宽带质量提升改变了传统服务的市场交易方式,通过数字化交付模式,实现服务的远程传输。一方面,增加了企业的选择空间,弥补了市场交易不匹配的劣势;另一方面,同样的服务资源可以同时提供给不同客户,增强了市场规模经济的优势。进而促进企业用市场购买替代内部提供,能提高服务分工水平。具体机制如下:

1. 扩大服务市场规模,增加企业选择空间。宽带质量提升打破了传统服务的交易限制,服务要素市场“可交易性变革”正在进行,通过对知识进行数字化编码(种照辉等,2022),然后用高速网络进行实时传输(谭洪波,2013),服务提供方式实现了用数据传输来替代人的移动,使得服务双方在时间和空间上分离成为可能,从而打破服务交易中不可分离和不可存储的双重约束(Lovelock和Gummesson,2004)。当服务可以实现远程传输后,交易就不再局限于本地市场,通过服务市场的一体化,扩大了服务提供商的供给数量(Akerman等,2022)。一方面,缓解了本地市场规模较小、市场可及性较低及地区供应商数量的限制(Fan等,2018;王奇等,2022),使企业能够从远方市场中找到符合要求的服务,通过跨区域市场交易,促进企业分工(余文涛和吴士炜,2020);另一方面,增加了企业的选择空间,可以连接到价格更低的服务提供商。互联网的长尾效应带来了更多种类的服务(谢莉娟,2015),而基于用户需求的个性化推荐系统则提高了匹配效率(方福前和田鸽,2021),这意味着当企业的本地服务提供成本上升时,通过匹配到更大规模的服务市场,可以从中选择更有价格优势的服务提供商,从而促进企业的服务分工。

2. 提高服务供应商效率,发挥市场规模优势。远程服务还可以实现市场的规模经济。一直以来,服务业无法像制造业那样通过使用设备来实现规模经济,当为一家客户提供服务时,就无法同时服务其他客户,客户之间相互竞争相同的服务资源,都想争夺最好资源的理念限制了服务外包。然而随着宽带质量的提高,无形网络可以更好地与无形服务相结合,增强了服务提供过程中使用技术的能力,通过数字技术来打破服务的地理传输限制,可以实现规模经济。例如,数字化服务不再需要面对面、一对一地提供,可以同时提供给更多的消费者。此外,数字化降低了不同服务对象之间的转变成本,增加了灵活性。用户越多,边际成本越低,相比于内部提供的优势越大,企业之间对服务资源也逐渐由竞争转变为共享。

三、数据与研究设计

(一)识别策略。考虑到“宽带中国”示范城市政策是分三批次逐年展开的,本文采用交错双重差分模型(Staggered DID)来识别宽带质量对企业服务的影响。具体是通过比较受宽带政策影响城市中的企业服务人数的变化与未受到政策影响的企业服务人数变化之间的差异来识别宽带质量提升的效果。在估计方法上,并没有使用传统的双向固定效应估计量,因为最近文献指出当存在异质性处理效应时,传统估计量可能会产生偏误(De Chaisemartin和D’Haultfœuille,2020;Goodman-Bacon,2021;刘冲等,2022)。具体到本文的场景中,异质性处理效应来自以下两个方面:一是时间动态性。按照本文的理论机制,宽带质量的提高可以通过实现不同示范城市之间服务市场的远程传输来促进服务分工,这意味着随着政策推进,越来越多的城市可以通过高质量的宽带相互连接,使得服务市场规模越来越大,效果也越来越显著,表现出宽带政策效果具有显著的时间动态性。二是组间异质性。在宽带政策之前,城市的初始宽带质量并不一致,对于那些初始质量好的城市,宽带质量提高对于服务分工的影响可能属于“锦上添花”,而对于初始宽带质量不好的城市,政策效果可能属于“雪中送炭”,此时宽带效果存在组间异质性。考虑到本文使用的是强非平衡面板数据(转换到平衡面板后会损失73%的观测值),在其他稳健估计量下会损失大量观测值进而影响到估计效率。为此本文使用了二阶段双重差分法对模型进行估计(Gardner,2022;薛飞等,2022;杨冕等,2022),该方法的思路是在第一阶段使用还未受到处理的观测数据估计出个体的固定效应和时间固定效应,在第二阶段使用剔除了固定效应的被解释变量进行回归。其特点是将推测与估计分开进行,用未受到影响的个体进行推测,用已处理个体进行估计。这种方法不但保证了对数据的有效使用,还保留了传统估计系数的直观解释,是在普通最小二乘法基础上进行的简单扩展。具体回归模型为:

| $ {{Y}}_{{ict}}={\beta}_{{0}}+{\beta}_{{1}}{{X}}_{{ict}}+{\mu}_{{i}}+{\mu}_{{t}}+{\nu }_{{ict}} $ | (1) |

| $ {\tilde{{Y}}}_{{ict}}={\beta}{{Internet}}_{{ict}}+{{ \varepsilon }}_{{ict}} $ | (2) |

其中,

(二)数据来源。上市公司职工数据来自锐思数据库(RESSET),企业其他财务指标来自国泰安数据库(CSMAR)。“宽带中国”示范城市名单来自工业和信息化部官网。城市层面数据来自《中国城市统计年鉴》。考虑到2007年新会计准则的执行,样本区间为2007—2019年的A股制造业上市公司,

(三)变量定义

1. 被解释变量。被解释变量是制造业企业内部执行服务任务的职工人数。原始数据来自锐思数据库中的员工职业构成子库,该数据提供了员工分类和工作任务的文字描述。根据任务文字描述按照以下关键词将职工分为:(1)科研技术人员,指从事新产品开发、研制工作的员工,包括研发人员、设计人员和专业技能人员。(2)行政和管理人员,指从事组织公司会议、公关、宣传文书、档案物品管理、指导或协调组织人力资源活动的员工,包括行政人员和管理人员。(3)财务金融人员,指从事会计数据、账款记录等金融活动的人员。(4)市场销售人员,指从事销售策划、评估需求、计划、指导或协调采购材料、产品和服务的员工,包括销售人员、采购人员、营销人员和售后人员。(5)综合服务人员,指只有个别企业披露的员工分类,以及描述为“其他”的类别,具体包括:业务人员、质量人员、仓储物流人员、客服人员、风控稽核人员和运营人员。

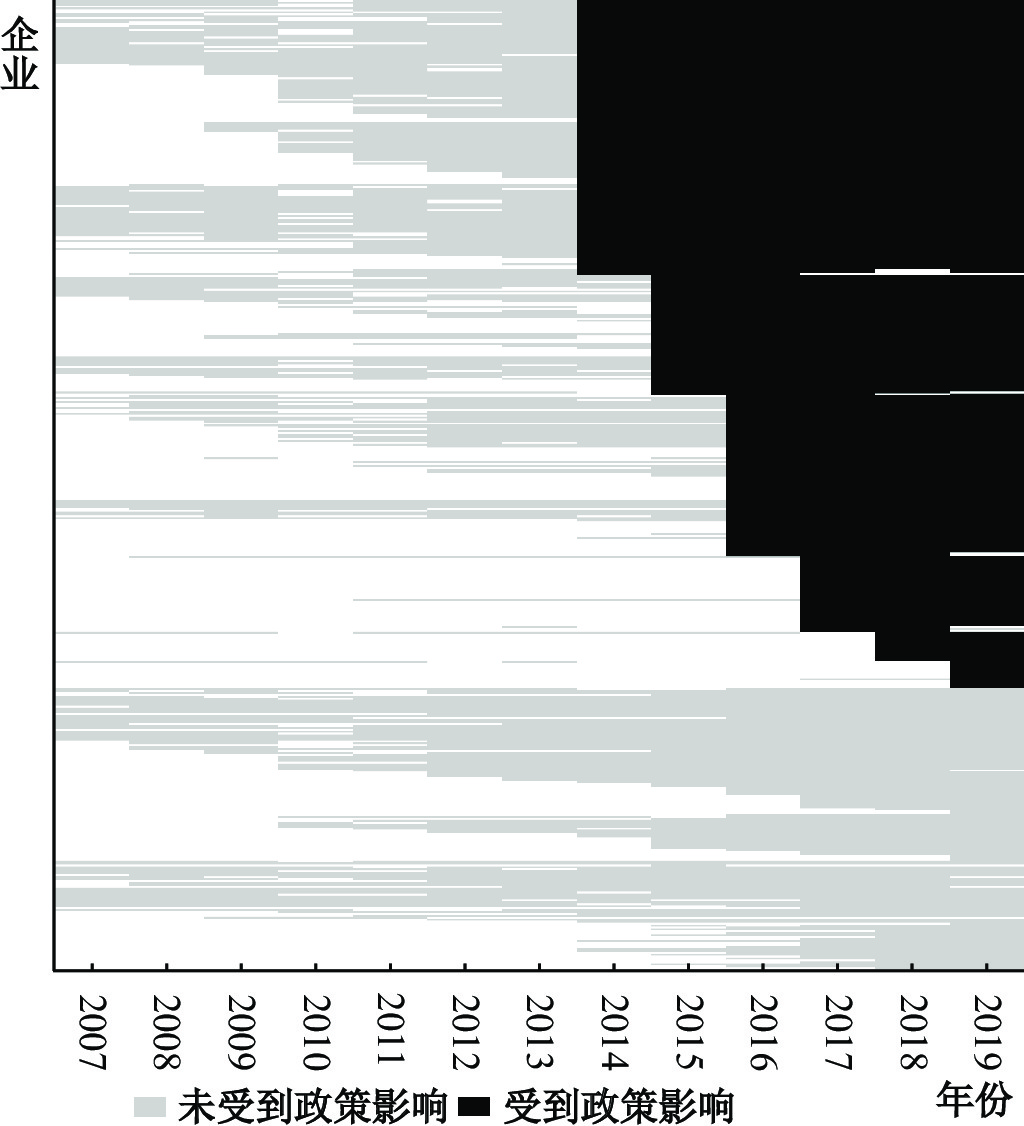

2. 解释变量。核心解释变量为宽带示范城市(Internet),若企业所在城市被选为示范城市则将当年及以后年份取值1,否则为0,用以衡量企业可用宽带质量的外生变化。从图1可知,“宽带中国”示范城市政策分批次推进,2014年为第一批次,包含47%的观测值;2015年为第二批次,包含10%的观测值;2016年为第三批次,包含13%观测值;此外还有30%的观测值所在城市没有入选,始终作为控制组。图中深色和浅色分别表示是否受到政策影响,白色表示缺失值。

|

| 图 1 处理状态 |

3. 控制变量。参考Abraham和Taylor(1996)的研究,在回归模型中控制了其他可能影响企业服务人数的因素,包括:(1)营业收入的对数和总资产的对数,用以控制企业规模对中间服务投入的需求。(2)总负债率和现金持有量,用以控制企业的资金约束。(3)主营业务增长率,用以控制需求波动的影响。(4)制造业企业的服务化水平,用企业营业收入中是否有服务收入来衡量,用以控制对服务职工的需求。(5)固定资产比重和无形资产比重,用以控制资产结构的影响。(6)国有控股,用以控制产权性质的影响。(7)平均工资,用以控制劳动力成本。对以上所有水平值控制变量进行上下1%的缩尾处理。城市层面的控制变量包括:地区生产总值、总人口数、服务业人数和第二产业增加值占GDP比重,用以控制城市规模的影响。由表1可知,制造业企业内部平均拥有1 592名服务员工(约占总职工数40%),其中科研技术人员所占比重最大(37%),行政管理人员(24%)和市场销售人员(23%)次之,金融财务人员最少(5%)。这表明我国制造业企业内部有相当多的员工是执行服务任务的,且以知识密集型服务为主。

| 观测值 | 平均值 | 中位数 | 标准差 | |

| 被解释变量 | ||||

| 服务人员 | 13 436 | 1 592 | 832 | 2 237 |

| 财务金融人员 | 12 401 | 73 | 42 | 93 |

| 市场销售人员 | 12 081 | 364 | 133 | 669 |

| 行政管理人员 | 13 223 | 384 | 205 | 526 |

| 科研技术人员 | 13 305 | 596 | 296 | 884 |

| 解释变量 | ||||

| 宽带示范城市 | 13 436 | 0.45 | 0 | 0.50 |

| 2014年批次 | 13 436 | 0.47 | 0 | 0.50 |

| 2015年批次 | 13 436 | 0.10 | 0 | 0.31 |

| 2016年批次 | 13 436 | 0.13 | 0 | 0.33 |

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果。表2列示了宽带质量提高对企业内部服务员工数量的影响。其中列(1)展示了宽带质量提高对服务总人数的影响,结果显示宽带质量提高使企业内部服务人数减少了416人,相比于控制组服务人数的均值(1 423人)减少了29%。这表明,随着宽带质量的提升,制造业企业会显著减少企业内部服务职工人数,表现出服务专业化分工程度的提高。列(2)至列(5)进一步显示了宽带质量提高对各类执行具体服务任务员工数量的影响。结果显示,科研技术人员和行政管理人员的数量显著下降,这表明宽带质量的提高显著促进了知识密集型服务的专业化分工。而财务金融人员和市场销售人员的系数并不显著,可能对于这些需求相对简单、对服务提供商能力要求不高的服务,本地市场就可以满足企业的需求,此时由宽带质量提高带来的远程服务的优势并不明显,所以效果并不显著。需要说明的是,对行政管理人员指标的计算,由于每个企业披露标准不同,部分企业分开披露,部分企业合并披露,部分企业只披露个别信息,导致在统计上可能产生误差。所以,接下来主要关注对占服务人员比重最大、效果最显著的科研技术人员的影响。

| (1)服务总人数 | (2)科研技术 | (3)行政管理 | (4)财务金融 | (5)市场销售 | |

| 宽带示范城市 | −416.41***(108.18) | −138.44***(31.87) | −258.75***(23.83) | −6.81(4.77) | −11.91(22.32) |

| 控制组均值 | 1 422.71 | 532.99 | 361.83 | 69.73 | 322.37 |

| 固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 13 363 | 13 290 | 13 215 | 12 398 | 12 083 |

| 注:控制组均值表示未入选企业中的服务职工人数的平均值。固定效应包含了时间固定效应和企业固定效应,控制变量包含随时间变化的企业和城市特征变量。括号中为聚类到城市层级标准误。*、** 和 *** 分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,下表统同。 | |||||

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验。本文所使用的交错双重差分识别策略的前提假设是,在没有“宽带中国”示范城市政策的情况下,入选示范城市的企业与没有入选示范城市的企业在服务职工人数上具有相同的变化趋势。为验证此假设,使用如下模型:

| $ {\tilde{{Y}}}_{{ict}}=\sum _{{k=-}{9}}^{-{2}}{\tau }_{{k}}^{-}{{D}}_{{ct}}^{{k}}+\sum _{{k=}{0}}^{{5}}{\tau }_{{k}}^{+}{{D}}_{{ct}}^{{k}}+{{ \varepsilon }}_{{ict}} $ | (3) |

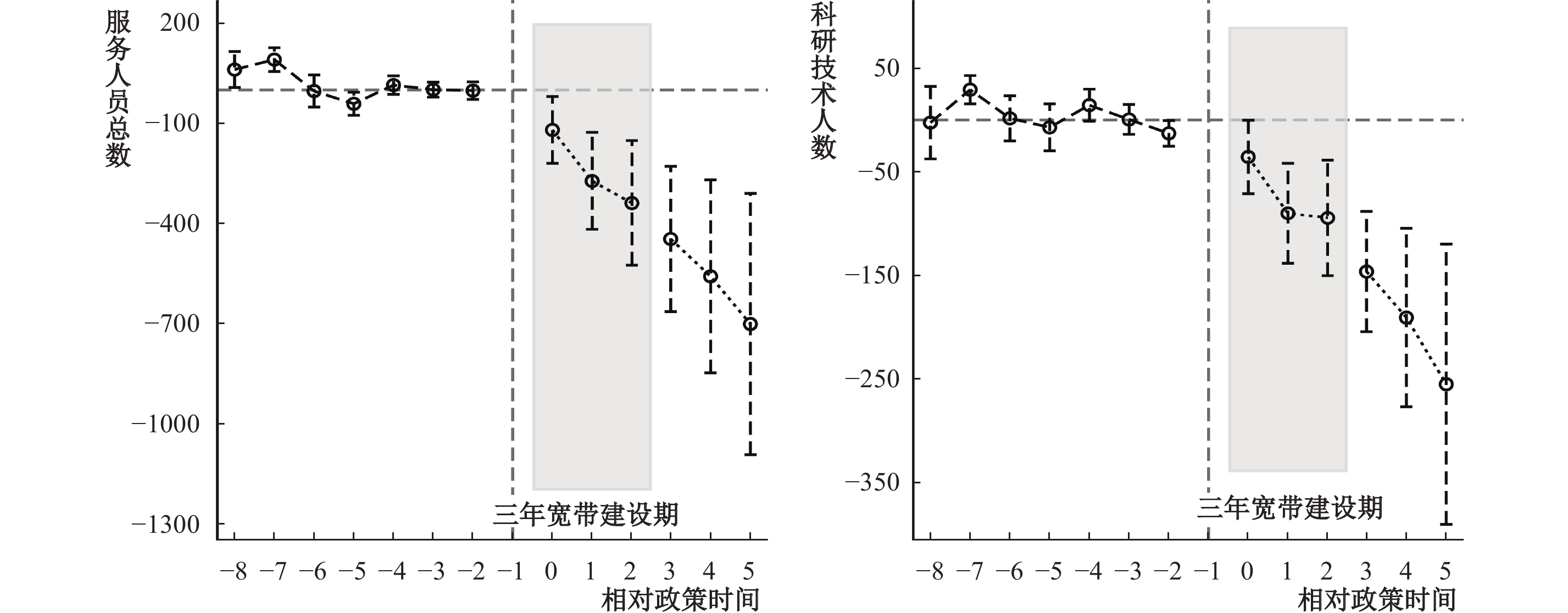

其中,

|

| 图 2 平行趋势检验 注:图中显示了政策实施前8期以及实施后6期中每一期相对于政策前一期,在示范城市中的企业与非示范城市企业之间服务职工人数变化的差异,前8期为平行趋势检验,后6期为政策的动态效应。圆圈表示估计系数,垂直虚线表示95%的置信区间。 |

2. 政策的外生性。本文使用双重差分模型进行识别,并不要求宽带政策对于企业服务分工决策是完全随机的,即允许城市之间企业服务分工在水平值上存在差异,但要求服务分工的潜在变化趋势是相同的。通过平行趋势检验,证明了在政策之前服务分工的变化趋势是相同的,由此推断政策后的变化趋势也应相同。但政策之后是否满足无法直接证明,所以还是有必要讨论政策的外生性。前面提到该政策的目标是提高宽带质量,评选标准是由城市的整体特征决定,并不受其中某个上市企业的影响,所以相对于企业服务分工决策来说,所在城市是否入选可以看作是外生变化。但仍然会担心一些无法观测的因素同时影响了城市是否入选和企业分工决策,为此本文控制了一些影响城市能否入选的指标。在宽带政策执行文件中规定,申报城市的互联网和移动通信的普及率必须达到一定标准才有资格提交申请,所以在模型中进一步控制了网络和移动通信的普及率。具体地,用城市在2013年的互联网人数、电话使用人数来衡量网络的普及率,考虑到其不随时间变化,进而在回归中加入其与时间趋势的交互项。结果如表3所示,在加入评选标准后,回归结果仍然稳健。

| (1) | (2) | (3) | |

| 宽带示范城市 | −383.19** (186.05) |

−381.97** (186.71) |

−382.09** (186.18) |

| 2013年互联网用

户数×时间趋势 |

−0.05

(0.04) |

−0.02

(0.14) |

|

| 2013年移动电话

用户数×时间趋势 |

−0.01

(0.01) |

−0.01

(0.03) |

|

| 固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 13 257 | 13 276 | 13 257 |

3. 排除竞争解释:技术替代劳动力。本文指出宽带质量提高减少企业内部服务职工人数的原因是宽带促进了服务的市场交易,使企业用市场购买替代内部提供。而一种竞争解释是,随着信息技术进步,企业用自动化设备和软件替代了劳动力,从而表现出服务职工人数的下降。我们认为这种假说并不能解释本文的发现。第一,在回归中已经控制了自动化设备资本和软件的投入,这表明即使是企业没有投入更多的设备和软件,服务职工人数还是会减少。第二,竞争假说指出,信息技术会替代低技能、常规的任务,而与高技能、非常规任务互补,那么按此假说,信息技术会替代财务金融和市场销售人员,同时会增加科研技术和行政管理人员。然而从基准回归表2可知,容易被替代的财务金融和市场销售人员并没有减少,反而执行高技能、非常规任务的科研技术和行政管理人员的数量显著下降。第三,竞争假说并不符合本文的远程服务机制。因为如果劳动力替代假说成立,那么影响效果应该与远程服务人数无关,而接下来会指出随着远程服务人数增加,企业会减少内部服务职工人数。总之,本文认为技术替代劳动力假说可能适合解释那些容易被替代的生产工人的变化,但并不适合解释本文所关注的执行复杂交互任务的服务职工人数的变化。

五、远程服务与异质性分析

(一)宽带质量与远程服务。前文的研究表明,宽带质量的提高会减少企业内部服务型员工。本文对此的解释是,宽带质量的提高实现了服务的远程传输,打破了服务的地理距离限制,通过连接到其他宽带示范城市中的服务提供商,使企业不再受限于本地服务市场规模,增加了企业的选择空间,进而促进企业用市场购买替代内部提供。为验证此机制,参考铁瑛和崔杰(2020)的指标构建方法,该研究指出,随着互联网的普及,企业不仅可以从本地购买服务,还可以从其他城市中购买服务,所以用城市间的地理距离和生产性服务人数构建了城市可利用服务业指标。在此基础上,本文认为对于服务交易来说,能否连接到远方城市中的服务提供商,不能仅考虑物理距离,还要关注双方城市的宽带质量,当交易双方所在城市的宽带质量同时提高后,服务会更有效地在城市间传输。而“宽带中国”示范城市政策为此机制的识别提供了很好的机会,城市入选后就可以通过高质量宽带与其他示范城市相连接,而与非示范城市则无法建立有效的宽带连接,即位于其他示范城市中的服务供应商更可能成为潜在的匹配目标,所以本文使用其他示范城市中的服务人数来构建远程服务人数指标(

| $ {{D\_service}}_{{ct}}=\sum _{{i}}\frac{{{Service}}_{{it}}}{{{Distance}}_{{ci}}}{{I}}_{{it}}\left({\cdot}\right) $ | (4) |

其中,

| 被解释变量:科研技术人员 | 远程服务 | 安慰剂检验 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 宽带示范城市 | −25.12(39.56) | 15.44(40.17) | −214.63***(75.65) | −193.30***(70.28) |

| 远程科研技术人数 | 9.19**(3.86) | |||

| 宽带示范城市×远程科研技术人数 | −189.13***(65.45) | |||

| 远程服务总人数 | 1.96***(0.56) | |||

| 宽带示范城市×远程服务总人数 | −26.49***(7.75) | |||

| 远程科研技术人数(非连接城市) | 31.42**(12.31) | |||

| 宽带×远程科研技术人数(非连接城市) | 522.33(324.68) | |||

| 远程服务总人数(非连接城市) | 4.70***(1.65) | |||

| 宽带×远程服务总人数(非连接城市) | 43.22(27.89) | |||

| 本地服务人数 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 13 285 | 13 286 | 13 285 | 13 286 |

表4列(1)和列(2)结果显示,交互项系数显著为负,表示当宽带质量提升以后,远程科研技术服务人数和远程服务总人数的增加都会显著减少企业内部科研技术人员的数量,即宽带质量的提高可以通过扩大服务市场规模,促进企业用市场购买替代内部提供。值得注意的是宽带示范城市的系数并不显著,这意味着当远方服务人数为0时,宽带质量的提高并不会影响企业内部服务职工人数,即只提升网络质量,而不存在远方市场时,政策并不会促进服务分工,这表明真正起作用的是政策带来的连接效应,而不是单纯提高本地宽带质量。此外,远程服务人数的系数不为负,说明当本地城市未被选入示范城市时,远程服务人数的增加不会减少企业内部的服务职工人数,即本地网络质量较低时,企业无法通过远方服务来促进分工。总之,只有当交易双方宽带质量同时提高后,才可以通过实现服务的远程传输来促进企业服务分工。

为了进一步验证远程服务机制,本文还使用非宽带示范城市中的服务人数进行了安慰剂检验。如果远程服务假说成立,那么对于宽带设施差以至于无法提供远程服务的供应商,则不会影响企业的服务分工水平。所以我们使用未入选示范城市中的服务就业人数重新构建了远程服务指标,然后用相同的回归模型进行验证,结果如表4列(3)和列(4)所示,非连接城市的交互项系数并不显著,这表明在那些宽带质量没有提高的城市中,服务供应商并不会影响本地服务分工水平。即当服务无法远程传输时,只是提高本地宽带质量并不会促进服务分工。这也就进一步证明了本文的远程服务机制,即宽带政策通过同时提高远方服务提供商的交付能力以及本地企业的服务接收能力,实现了服务的远程传输,进而促进了服务分工。

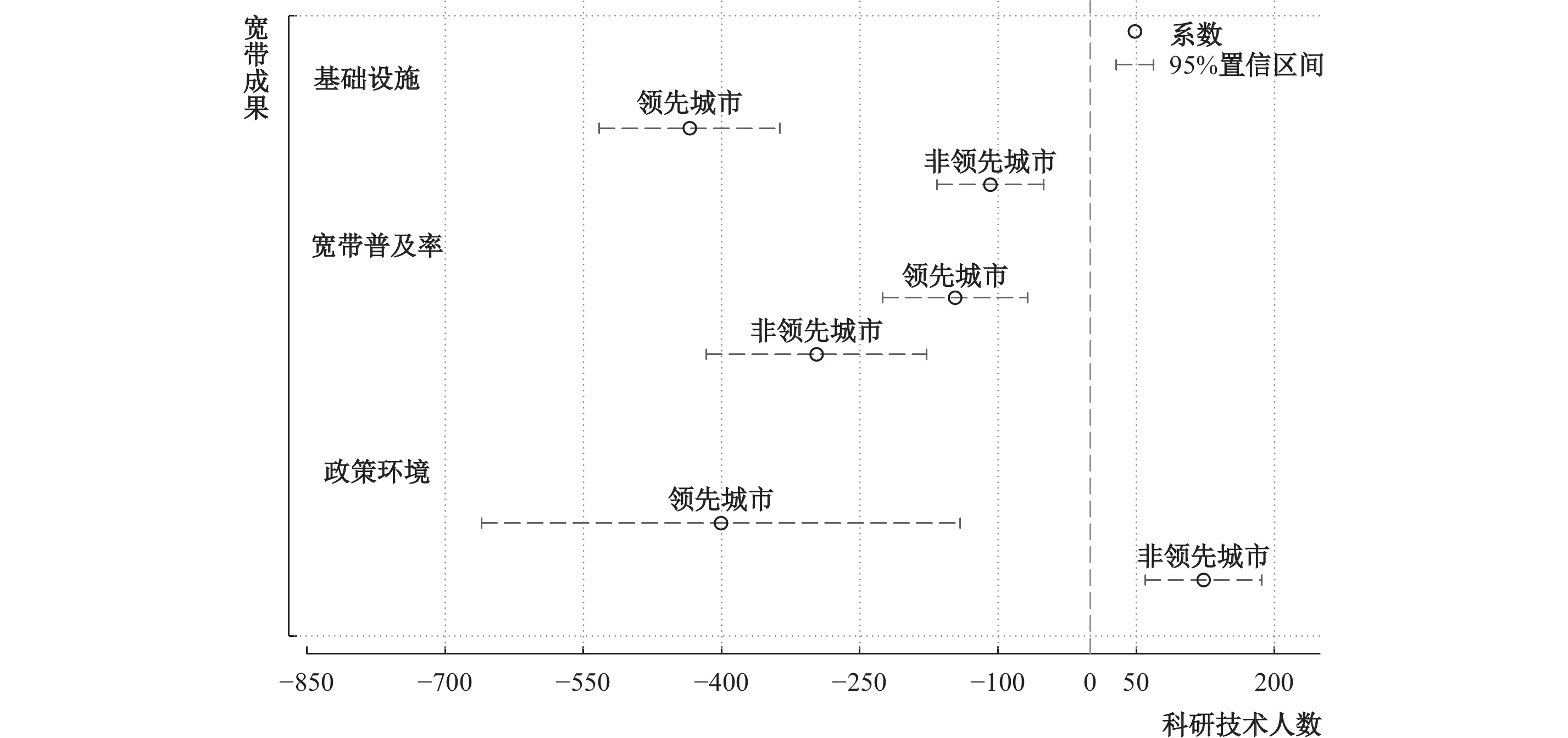

(二)异质性分析。由上文的政策背景部分可知,“宽带中国”示范城市政策可以通过提高基础设施建设、推广宽带应用普及和推进配套政策环境三个方面来影响企业所使用的宽带质量。那么政策的哪一方面对企业服务分工更有效呢?鉴于示范城市建设已全部完成,并且公布了事后的验收结果,这为本文提供了一个很好的识别机会。2018年9月27日,宽带发展联盟、中国信息通信研究院联合发布了“宽带中国”示范城市创建成果和优秀城市名单,对在基础设施水平领先、宽带普及水平领先和良好发展政策环境三个方面取得优秀创建成果的城市予以发布。其中所有117个示范城市(群)全部参加评比,以固定宽带的可用下载速率为指标,有50个城市入选基础设施水平领先城市;以固定宽带家庭普及率、移动宽带人口普及率和百兆以上高速宽带用户渗透率三个指标为标准,有50个城市入选宽带普及水平领先城市;以是否为宽带建设提供资金、财税、土地、环评等政策支持为标准,有12个城市入选政策环境领先城市。本文根据公布的领先城市名单进行了分组回归。

结果如图3所示,相比于非领先城市,只有在基础设施领先的城市中,企业内部科研技术职工人数表现出明显的下降。这进一步验证了远程服务机制,因为基础设施建设是实现服务远程传输的前提,所以只有在基础设施领先的城市中才能实现通过远程服务来促进服务分工。值得注意的是,在政策环境分组中,非领先城市组的系数显著为正,仅从结果上看,可以认为,在没有好的配套环境支持下,城市入选反而会限制企业服务分工。然而考虑到评选规则,这个结论还有待商榷。因为在评选文件中规定,已经入选其他两项成果的城市不能再入选政策领先城市,这将导致在政策环境分组中是否被评为领先城市并不能衡量其真实水平。此外,入选政策领先城市数量较少(12个城市),并且在本文中只有4%的观测数据属于政策环境领先城市,这也可能导致估计结果出现偏误。

|

| 图 3 政策异质性 |

六、机制检验

当宽带质量的提高实现了服务的远程传输,增加了服务的可交易程度后,可能通过以下两个渠道促进企业服务分工:一是扩大服务市场规模,使企业能够从市场中匹配到合适的服务提供商。服务的远程传输使企业接触到本地市场无法提供的服务提供商,在缓解本地供给能力不足的同时还能找到价格更低的服务。二是提高服务供应商的服务效率,使企业愿意用市场购买替代内部提供。数字化降低了不同服务对象之间的转换成本,可以同时将服务提供给更多的客户,用户越多,网络效应越大,相比于企业内部提供增加了优势。

(一)扩大服务市场规模,增加企业选择空间。宽带网络在传输速度和质量上的突破改变了传统服务“同时同地”的约束(江小涓和靳景,2022),通过对知识信息的数字化编码(种照辉等,2022),缓解了服务不可存储和不可远距离传输的阻碍,拓展了服务交易的地理空间,从而扩大了服务的市场规模。本文从服务交易距离增加的角度来检验宽带网络对服务市场规模的影响。为此,本文用上市服务企业披露的营业收入的地理构成来识别服务可交易距离的变化,数据来源于国泰安数据库。上市公司每年会在年报中披露来自不同位置的营业收入,但披露标准不同,分为不同城市、不同省份和不同区域。本文按照相应的标准,将来自非企业所在城市、省份和地区的营业收入计为远程收入,并将其占总营业收入的比例计为远程收入比例。使用基准回归中的模型进行估计,结果如表5列(1)和列(2)所示,宽带质量的提高显著增加了企业的远程比例和远程收入,说明宽带基础设施的建设提高了服务传输效率,扩大了企业与客户之间的距离,提升了地区间服务可达程度,扩大了服务的市场覆盖范围。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 远程比例 | 远程收入 | 本地规模小 | 本地规模大 | 科研技术人员 | |

| 宽带示范城市 | 0.11*** | 3 777.73*** | −516.17*** | −61.79 | 173.93 |

| (0.04) | (378.59) | (57.09) | (55.41) | (116.07) | |

| 宽带示范城市×科研服务业工资 | −71.36** | ||||

| (29.42) | |||||

| 固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 3 658 | 3 658 | 6 616 | 6 541 | 13 261 |

接下来本文将指出服务市场规模扩大后会通过以下两种方式来促进企业服务分工。

1. 缓解本地供应能力的不足。对于像研发、设计这种对人力资本和定制化要求很高的服务,仅在本地服务市场可能无法找到符合企业实际需求的服务提供商,此外我国服务市场分布的不均衡加大了匹配难度。宽带网络可以通过连接远方城市中的服务市场,使企业接触到更新、更专业的服务提供商,进而促进企业服务分工。如果此假说成立,那么我们会发现,在宽带政策前,本地服务市场规模越小,可供选择的服务提供商数量越少,此时宽带质量提升带来的远程服务就可以弥补更多本地服务供应能力的不足。而当本地市场规模较大时,企业较容易在当地找到合适的服务提供商,此时宽带质量提升带来的远程服务对企业服务分工的影响效果可能并不显著。为此,本文使用2013年(政策前一年)当地城市科学研究和技术服务业就业人数来度量本地科研技术服务市场的供给规模,并按照中位数进行分组检验。表5列(3)中回归系数显著为负,而列(4)中的结果并不显著。这与我们的假说一致,即当政策前本地服务市场规模较小时,宽带质量的提升可以通过缓解本地供应不足来促进企业服务分工。

2. 获取成本更低的服务。Akerman等(2022)指出,互联网减少了信息摩擦进而增加了可选择的交易集合,此时,当某个供应商价格升高时,更容易被其他对象替代。具体到本文的场景中,宽带质量的提高扩大了服务市场的覆盖范围,增加了企业对服务提供商的选择空间。那么会发现,本地服务成本越高,由宽带质量的提高带来的远方服务就越有吸引力,企业也就越倾向于从市场中购买更多的服务。为验证此假说,本文采用2013年(政策前一年)企业所在省份的科学研究和技术服务业就业人员的平均工资来衡量本地市场的服务成本,在基准回归模型中加入了工资与宽带示范城市的交互项,回归结果如表5列(5)所示,交互项系数显著为负,表明本地科研服务成本越高,宽带质量提高带来的服务分工水平越显著。这与本文假说一致,即在宽带质量提高并连接到远方的服务市场后,增加了选择空间,使企业获取到价格更低的服务,促进了企业服务分工。

(二)提高服务供应商效率,发挥市场规模优势。在过去,对于像研发、设计这类服务的外包会面临很大挑战,因为每家公司都想争取最好的资源,所以很难相信服务提供商可以满足企业的实际需求。而本文指出宽带质量的提高实现了服务的远程传输,使服务提供商不再需要面对面、一对一地提供服务,同样的资源可以快速进行调整,同时满足不同客户的需求,客户越多,边际成本越低、创造的价值越大,越能发挥出市场的规模报酬优势,企业之间对服务资源从竞争逐渐转变为共享。例如,当设计方案电子化后,仅需更改软件参数就可以快速生成不同的定制化方案,然后通过高质量的宽带网络将服务精确投放给处于不同位置的客户。如果此机制成立的话,那么对于那些可以被远程传输并且更容易发挥出市场规模优势的中间服务投入,在宽带质量提高后,企业会更倾向于用市场购买替代内部提供。

为此,我们引入企业所需服务的差异化程度指标来衡量企业在生产最终产品过程中所需中间服务投入的差异程度。差异越大,意味着企业所需服务的专用程度越高,在交易中会涉及更多特定于企业的独特信息,而这些隐性信息难以被数字化编码,这意味着,即使在宽带质量提高后,服务的交易仍然要依靠交易双方面对面的沟通,从而限制了服务的远程传输。更为重要的是,对于服务提供商来说,专用于特定企业的服务也难以转移给其他交易方,这影响了市场的规模报酬优势。而对于差异较小的同质化服务投入,随着宽带质量的提高,通过数字化服务提供方式,企业可以将服务分解为容易使用的标准模块,让用户根据需求自主选择,从而减少了信息传递成本,提高服务提供效率。同时,模块化的服务项目实现了定制化服务的灵活组合,降低了资源在不同任务之间被重新部署的成本,显著提高了服务的规模经济。我们预期,相比于差异化企业,当宽带质量提高后,那些需要同质化服务的企业会更倾向于从市场中购买更多的服务。

为检验这一机制,本文使用Nunn(2007)提供的差异化指标来衡量企业在生产最终产品过程中所需中间服务投入的专用程度。Nunn(2007)的具体计算方法是通过投入产出表和每种中间投入的专用程度计算出了每个行业的差异化程度,本文将此指标与我国制造业上市公司匹配,得到中间服务投入的专用程度,并按照行业差异度的中位数,将企业分为同质化企业和差异化企业。分组的回归结果如表6所示,在同质化企业中,系数显著为负,而在异质化企业分组中,系数并不显著。这表明宽带质量的提高可以通过发挥出市场的规模经济来促进企业的服务分工。更为具体地,在同质化分组中包括石油加工、化学品制造和造纸等企业,这类企业的特点是没有特定的“品牌”,企业之间所需中间服务投入高度相似,此时在宽带网络的支持下可以容易地在同行业不同企业之间重新部署服务资源,提升市场服务的规模优势。而对于像专用设备制造、计算机和电子设备制造这些被分为差异化分组中的企业,在最终产品生产过程中需要特定关系的中间投入,这些投入必须根据企业的实际情况进行调整,难以被其他企业复用,这就限制了宽带网络对发挥市场规模优势的影响。

| (1) | (2) | |

| 同质化 | 异质化 | |

| 宽带示范城市 | −136.82*** | 1.90 |

| (30.81) | (62.17) | |

| 固定效应 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 6 295 | 6 995 |

七、结论与启示

信息技术改变了服务市场交易方式。本文基于“宽带中国”示范城市政策和制造业上市公司数据,通过交错双重差分模型发现,宽带质量的提高减少了企业内部服务员工的数量,尤其是对本地市场规模更加敏感的科研技术人员。机制检验发现,宽带质量提高通过实现服务的远程传输扩大服务市场规模,缓解了本地服务市场供应能力的不足,使企业能从市场中匹配到价格更低的服务供应商,此外还发挥了市场的规模优势,进而促进企业用市场购买替代内部提供。

本文的研究具有如下政策启示:第一,信息基础设施的建设可以推动制造业与服务业融合发展。促进制造业转型升级和现代服务业快速增长是我国“十四五”规划和二〇三五年远景目标的重要议题。本文发现,通过数字化服务可以促进制造业与服务业专业分工,在提高制造业效率的同时,能极大地推动现代服务业的发展。第二,信息技术可以发挥我国超大市场的规模优势。2022年4月10日中共中央、国务院在《关于加快建设全国统一大市场的意见》中明确提出,要发挥市场在促进竞争和深化分工上的优势,并要发挥出市场的规模效应和集聚效应。本文表明,宽带技术可以打破服务市场交易壁垒,促进服务市场一体化,有助于发挥出我国超大市场的规模优势,从而提高要素资源配置效率。第三,促进服务要素在地区间交易可以缓解我国服务资源分布不均衡的情况。宽带质量的提高可以使企业接触到远方的高端服务市场,这不仅能缓解本地服务供应不足的问题,还能发挥大城市的资源禀赋优势,有利于区域间协调发展。

| [1] | 陈文, 吴赢. 数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距[J]. 南方经济, 2021(11): 1–17. |

| [2] | 方福前, 田鸽. 数字经济促进了包容性增长吗——基于“宽带中国”的准自然实验[J]. 学术界, 2021(10): 55–74. DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2021.10.006 |

| [3] | 封思贤, 郭仁静. 数字金融、银行竞争与银行效率[J]. 改革, 2019(11): 75–89. |

| [4] | 韩峰, 阳立高. 生产性服务业集聚如何影响制造业结构升级? ——一个集聚经济与熊彼特内生增长理论的综合框架[J]. 管理世界, 2020(2): 72–94. |

| [5] | 江小涓. 高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J]. 经济研究, 2017(3): 4–17. |

| [6] | 江小涓, 靳景. 数字技术提升经济效率: 服务分工、产业协同和数实孪生[J]. 管理世界, 2022(12): 9–25. |

| [7] | 刘冲, 沙学康, 张妍. 交错双重差分: 处理效应异质性与估计方法选择[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(9): 177–204. |

| [8] | 刘明宇, 芮明杰, 姚凯. 生产性服务价值链嵌入与制造业升级的协同演进关系研究[J]. 中国工业经济, 2010(8): 66–75. |

| [9] | 刘奕, 夏杰长, 李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济, 2017(7): 24–42. |

| [10] | 邵文波, 盛丹. 信息化与中国企业就业吸纳下降之谜[J]. 经济研究, 2017(6): 120–136. |

| [11] | 施炳展, 李建桐. 互联网是否促进了分工: 来自中国制造业企业的证据[J]. 管理世界, 2020(4): 130–149. |

| [12] | 谭洪波. 细分贸易成本对中国制造业和服务空间集聚影响的实证研究[J]. 中国工业经济, 2013(9): 147–159. |

| [13] | 铁瑛, 崔杰. 服务业发展“抢夺”了制造业技能吗? ——来自中国微观层面的经验证据[J]. 财经研究, 2020(12): 19–33. |

| [14] | 王奇, 李涵, 赵国昌, 等. 农村电子商务服务点、贸易成本与家庭网络消费[J]. 财贸经济, 2022(6): 128–143. |

| [15] | 谢莉娟. 互联网时代的流通组织重构——供应链逆向整合视角[J]. 中国工业经济, 2015(4): 44–56. |

| [16] | 薛飞, 周民良, 刘家旗. 数字基础设施降低碳排放的效应研究——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J]. 南方经济, 2022(10): 19–36. |

| [17] | 杨冕, 谢泽宇, 杨福霞. 省界毗邻地区绿色发展路径探索: 来自革命老区振兴的启示[J]. 世界经济, 2022(8): 157–179. |

| [18] | 余文涛, 吴士炜. 互联网平台经济与正在缓解的市场扭曲[J]. 财贸经济, 2020(5): 146–160. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2020.05.010 |

| [19] | 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021(9): 137–155. |

| [20] | 种照辉, 高志红, 覃成林. 网络基础设施建设与城市间合作创新——“宽带中国”试点及其推广的证据[J]. 财经研究, 2022(3): 79–93. |

| [21] | 周衍鲁, 李峰. 互联网条件下企业边界的变化[J]. 华东经济管理, 2006(1): 86–88. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2006.01.021 |

| [22] | Abraham K G, Taylor S K. Firms’ use of outside contractors: Theory and evidence[J]. Journal of Labor Economics, 1996, 14(3): 394–424. DOI:10.1086/209816 |

| [23] | Afuah A. Redefining firm boundaries in the face of the internet: Are firms really shrinking?[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(1): 34–53. DOI:10.2307/30040688 |

| [24] | Akerman A, Leuven E, Mogstad M. Information frictions, internet, and the relationship between distance and trade[J]. American Economic Journal:Applied Economics, 2022, 14(1): 133–163. DOI:10.1257/app.20190589 |

| [25] | Autor D H, Levy F, Murnane R J. The skill content of recent technological change: An empirical exploration[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1279–1333. DOI:10.1162/003355303322552801 |

| [26] | De Chaisemartin C, D’Haultfœuille X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects[J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2964–2996. DOI:10.1257/aer.20181169 |

| [27] | Fan J T, Tang L X, Zhu W M, et al. The Alibaba effect: Spatial consumption inequality and the welfare gains from e-commerce[J]. Journal of International Economics, 2018, 114: 203–220. DOI:10.1016/j.jinteco.2018.07.002 |

| [28] | Gardner J. Two-stage differences in differences[R]. arXiv preprint arXiv: 2207.05943, 2022. |

| [29] | Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 254–277. DOI:10.1016/j.jeconom.2021.03.014 |

| [30] | Grossman G M, Helpman E. Integration versus outsourcing in industry equilibrium[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(1): 85–120. DOI:10.1162/003355302753399454 |

| [31] | Hitt L M. Information technology and firm boundaries: Evidence from panel data[J]. Information Systems Research, 1999, 10(2): 134–149. DOI:10.1287/isre.10.2.134 |

| [32] | Lewis T R, Sappington D E M. Technological change and the boundaries of the firm[J]. The American Economic Review, 1991, 81(4): 887–900. |

| [33] | Lovelock C, Gummesson E. Whither services marketing? In search of a new paradigm and fresh perspectives[J]. Journal of Service Research, 2004, 7(1): 20–41. DOI:10.1177/1094670504266131 |

| [34] | Michaels G, Natraj A, Van Reenen J. Has ICT polarized skill demand? Evidence from eleven countries over twenty-five years[J]. The Review of Economics and Statistics, 2014, 96(1): 60–77. DOI:10.1162/REST_a_00366 |

| [35] | Nunn N. Relationship-specificity, incomplete contracts, and the pattern of trade[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(2): 569–600. DOI:10.1162/qjec.122.2.569 |