2023第49卷第8期

2. 中国人民大学 应用经济学院,北京 100872

2. School of Applied Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China

一、引 言

2021年杭州市正式实施行政区划优化调整方案,对多个市辖区进行调整,原有10个市辖区中有6个区的行政区划发生了变化。杭州市政府希望通过市辖区内部的整合来提升内生动力,实现高质量与一体化协同发展。行政区划具有巩固基层政权、促进经济发展以及加强民族团结这三个方面的功能(王贤彬和聂海峰,2010)。民政部“十四五”规划中明确提出,以常住人口规模为主要依据,以优化市域空间结构、提高行政效能、完善功能布局为导向,支持中心城市市辖区优化重组。当前我国经济正处在转型的关键时期,党的二十大报告指出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。而区界重组是解决城区空间布局不合理和促进城市功能区发展的有力工具,探讨其对经济高质量发展的影响具有重要的现实意义。

市辖区是城市治理的微观结构和基础载体,随着大批中心城市进行撤县(市)设区改革,中心城市将重心转移到城市功能优化及质量提升上。作为优化城市功能和提升城市竞争力的有效手段,区界重组正被许多中心城市政府广泛采用,并逐步取代撤县(市)设区,成为我国现阶段行政区划调整的主导模式(陈浩和孙斌栋,2016)。

区界重组从城市内部结构调整入手,推进分区优化,解决市辖区规模悬殊所引发的经济增长问题,进一步理顺市辖区间的治理关系,促进市辖区协调发展。区界重组有利于促进区域市场整合和资源优化配置,促使资本、劳动力等要素大量流入,形成经济集聚,从而提升经济发展质量。以2021年杭州市下城区和拱墅区合并、2015年上海市静安区和闸北区合并为例,下城区和静安区分别为杭州市和上海市面积较小的中心城区,虽然在公共服务和税收收入方面领先,但发展空间受限;而拱墅区和闸北区的城区面积和人口规模较大,经济发展水平和公共服务水平偏低。两区合并有利于降低管理成本,提高行政效率。另外,两区合并能够优化城市功能布局,提高土地利用效率,促进区域协调发展和公共服务均等化。但不合理的区界重组调整会带来市辖区之间以及乡镇街道之间的融合问题,简单的空间重组难以实现市场质量整体跃升,也可能加剧区际矛盾。那么,区界重组改革能否通过优化城市内部空间而促进城市高质量发展?

本文以2010—2019年地级市面板数据为基础,运用多期双重差分法,分析了区界重组改革对城市经济高质量发展的影响。结果表明,区界重组改革显著提升了城市经济的高质量发展水平,区界重组改革强度越大,城市经济发展质量的提升程度越高。从区界重组类型来看,市辖区合并和街道调整对经济高质量发展具有显著的促进作用。从城市经济发展水平来看,与经济欠发达城市相比,区界重组对经济发达城市经济发展质量的提升作用更加明显。从行政区划调整经验来看,与无行政区划调整经验的城市相比,区界重组对有行政区划调整经验的城市经济发展质量的提升作用更强。在此基础上,本文进一步探讨了区界重组促进地方经济高质量发展的机制,从土地资源利用效率、政府行政管理效能和经济集聚程度等方面进行了实证分析并提出了政策建议。

本文的研究贡献体现在:第一,随着城市扩张速度放缓,城市发展逐渐从粗放型外延式向集约型内涵式转变,而通过优化城市内部结构来提高城市经济发展质量十分重要。但现有文献对区界重组这一行政区划调整方式的关注不够,本文分析了区界重组改革对城市经济效率的影响效应,丰富了区界重组和经济高质量发展方面的研究。第二,本文从提高土地资源利用效率、政府行政管理效能和经济集聚程度三个方面,探讨了区界重组影响城市经济高质量发展的机制,为弄清区界重组对经济高质量发展的影响途径提供了经验证据。第三,本文讨论了区界重组因改革强度、重组类型和城市经济发展水平的不同以及城市是否具有行政区划调整经验而存在的异质性影响,更加全面地反映了区界重组的影响效应。

余下部分安排如下:第二部分介绍我国区界重组的政策背景,并进行文献综述和理论分析;第三部分说明政策评估中使用的模型和数据;第四部分为实证结果分析;第五部分对区界重组的影响机制进行实证检验;第六部分为结论和政策启示。

二、政策背景、文献综述与理论分析

(一)政策背景

区界重组是指以已有市辖区为主体进行的行政区划调整,是促进城市发展资源要素在微观尺度上进行优化整合的一种有效方式(吴金群和廖超超,2019)。区界重组类型较多,大致可以分为以下两种类型:一种是市辖区之间的内部重组,即内部边界调整,通过对一个或几个市辖区进行拆分、合并或重组来调整城市空间结构,以解决管辖空间不合理或发展空间“碎片化”等问题(纪小乐和魏建,2019),这对都市区尤其是中心城区治理结构影响较大(罗震东等,2015);另一种是市辖区与县域之间的外延拓展型重组,扩大市辖区范围,将原属于县或县级市的部分空间划归中心城市的市辖区管辖。

实践中,我国区界重组行政区划调整大致可以分为以下三类:第一,市辖区合并。市辖区合并是指将一些在经济、交通、人文资源等方面密切相关的现有市辖区合并、设立新的市辖区(贺曲夫和曾万涛,2018),其调整不涉及建制变化,只涉及市辖区边界的调整。例如,2010年北京市东城区和崇文区合并为新的东城区,西城区和宣武区合并为新的西城区。第二,切块设区。切块设区分为以下两种情况:一种是从相关县或县级市中划出部分区域设置为市辖区,如2012年马鞍山市从涂县划出博望等三个乡镇设立博望区;另一种是从现有市辖区内划出一部分区域,成立一个新的市辖区。第三,街道调整。街道调整属于市辖区之间的区划微调,通常表现为一个市辖区将相邻县或其他市辖区的乡镇划入自己辖区进行管辖,如2014年河北省石家庄市原桥东区的中山东路、阜康、建安、胜北4个街道和桃园镇划归石家庄市长安区管辖。表1对比了区界重组三种类型的特点、区别与联系。

| 名称 | 特点 | 区别 | 联系 |

| 市辖区合并 | 合并对象主要为在经济、人文、地理位置等方面密切相关的市辖区,市辖区间优势互补能够精简机构和促进公共服务均等化 | 市辖区内部调整,市辖区数量减少,城市规模不扩大 | 三种类型都是以城市市辖区为主体的行政区划调整方式,大多数情况不伴随行政级别的变化(切块设区除外),调整目标都是优化城市内部空间结构和功能,便于梳理市辖区间的关系和整合区域资源 |

| 切块设区 | 一般将经济发展速度快、城市化水平高的区域划出设置为市辖区,涉及地级市、县以及市辖区三级行政尺度的重新组织,在单区市中应用前景较广 | 兼有城市内部结构调整和外部空间拓展的情况,市辖区数量增加 | |

| 街道调整 | 多见于市辖区之间或者市辖区与邻近县之间的局部微调,一般以街道(镇)为单位进行调整,不改变尺度等级,便于融合 | 一般以城市内部结构调整为主,也有外部空间拓展的情况,市辖区数量不变或者增加 | |

| 注:作者根据相关资料整理。 | |||

我国区界重组实践从时间上大致可以分为三个阶段:第一阶段,1980—1993年,社会主义市场经济体制初步建立,城乡间的壁垒逐渐被打破,城镇化发展速度加快。在这个阶段,市辖区数量快速增加,大部分新增市辖区以切块设区方式设立,切块设区是这一阶段区界重组区划调整的主要模式。第二,1994—2006年,大规模行政区划改革带来的负面影响不断显现,此时行政区划调整大多采取比较温和的方式,市辖区与周边县(市)或者市辖区间的街道调整等微调方式是这一阶段区界重组的主导模式。第三,2006年至今,行政区划调整的主要目标转向优化空间格局、提高地方政府的空间治理水平。2008年高等级的中心城市市辖区合并与国家战略新区调整并行,区界重组战略目的变得更加明确(罗震东等,2015)。2013年以后,城镇化发展由规模扩张转向注重城镇发展质量(张可云和李晨,2021)。在这个阶段,市辖区数量相对比较稳定,区界重组频率也比较稳定,具体情况见图1。

|

| 图 1 1980—2021年全国区界重组行政区划调整情况 注:作者根据国家统计局、民政部、中国行政区划网以及《中国统计年鉴》相关数据整理。 |

(二)文献综述与理论分析

从发展史来看,行政区划源于国家治理的要求,后来随着生产力的逐步发展,其改革方向转为遵循以经济为导向的发展逻辑(刘君德和舒庆,1996;叶林和杨宇泽,2017)。我国行政区划的经济功能比较突出,行政建制的撤设、行政区范围的合理性及规模等级都影响生产要素的流动和经济活动的组织(王贤彬和聂海峰,2010)。大多数研究认为,行政区划对经济增长具有显著的促进作用(陈钊,2006;王贤彬和聂海峰,2010;高玲玲和孙海鸣,2015)。行政区合并将改变辖区规模,精简机构,从而实现规模经济(Slack和Bird,2013;Blom-Hansen等,2014)。近年来,随着城镇化的持续推进,大多数研究集中在撤县设区改革上。大部分学者得出撤县设区能够促进区域经济增长的结论,特别是对短期经济增长的促进作用更加明显(周伟林等,2007;王贤彬和谢小平,2012;韩永辉等,2014;李郇和徐现祥,2015;聂伟等,2019;庄汝龙等,2020;詹新宇和曾傅雯,2021)。也有学者得出相反的结论,邵朝对等(2018)发现撤县设区对城市经济增长具有倒“U”形影响,这是因为撤县设区吸引了低生产率企业,短期内增加了生产要素,但不利于经济长期发展。

现有文献对撤县设区进行了大量的研究,但对区界重组的关注却较少,且相关研究大多局限于定性分析。陈浩和孙斌栋(2016)以及韦欣(2022)采用实证方法研究了区界重组的政策效应。陈浩和孙斌栋(2016)基于2000年和2010年人口普查与地级市数据,研究了区界重组对人均GDP和人口增长的影响。韦欣(2022)探讨了区界重组对被调整区县人均GDP的影响,从有效市场、有为政府以及政府与市场相融合角度进行了分析。撤县设区与区界重组对比情况见表2。上述文献的不足之处在于:第一,以人均GDP作为研究对象,关注了经济发展的“量”,而忽略了区界重组这种集约型内涵式调整对经济效率的影响,没有考察其对经济发展“质”的提升作用;第二,对于影响机制,大多从理论层面进行分析,实证检验较少,缺少直接和有效的机制分析。

| 名称 | 定义 | 行政建制 | 财政体制 | 行政管理体制 | 调整面积 |

| 撤县设区 | 撤销原来隶属于地级市或直辖市的县(县级市),在原县(市)行政区域设立地级市或直辖市的市辖区

|

由县或县级市变为市辖区 | 由一级独立的财政预算体系转为半级财政预算体系 | 相对独立的自主权与事权收归于市政府,不再具有独立性 | 县域全部范围 |

| 区界重组 | 以市辖区为主体的行政区划调整,主要包括对已有市辖区进行合并、拆分或在市辖区与周边县(市)之间进行局部调整 | 一般不涉及区县建制变化,只涉及市辖区边界的调整 | 一般不变 | 一般不变 | 市辖区内部界限或乡镇、县的部分范围 |

| 注:作者根据相关资料整理。 | |||||

随着经济社会的快速发展,城市的半径不断扩大。城市规模的扩大和各项建设事业的迅速发展需要行政区划不断适应新的形势。首先,制度和社会关系网络可能会造成“同区不同待遇”的现象,使得撤县设区这种简单的空间重组难以成为市场共同体(邵朝对等,2018)。这不利于辖区间的市场融合和要素的自由流动,可能会对资源配置效率产生负面影响,“整县改区”也容易造成“消化不良”等问题(殷洁和罗小龙,2013)。其次,市辖区规模过大或者过小都会影响经济发展。传统的老城区面积较小、人口密度较高,而撤县并入的郊区面积太大,人口比较分散,这不利于产业的集中和行政效率的提高。城市中不同区域的经济发展不平衡容易诱发通勤成本上升、生活成本过高等“城市病”,导致集聚经济在城市规模扩大到一定程度后出现收益边际递减(林家彬,2012)。此外,市辖区规模过大,市辖区政府的管理和服务工作超负荷运转,容易导致效率下降。最后,大量设立的开发区等功能区会削弱市辖区的管理权限,造成“区中有区”和相互割裂的“碎片化”状态。将市辖区内社会负担轻、发展潜力大的优质区域划归功能区管辖,这不仅会挤占市辖区的产业发展空间,也不利于功能区公共服务水平的提升(赵彪,2019)。因此,行政区划空间布局的不合理在一定程度上会阻碍地区经济发展,空间结构的优化有助于城市经济的高质量发展。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说1:合理的区界重组改革能够促进城市经济高质量发展。

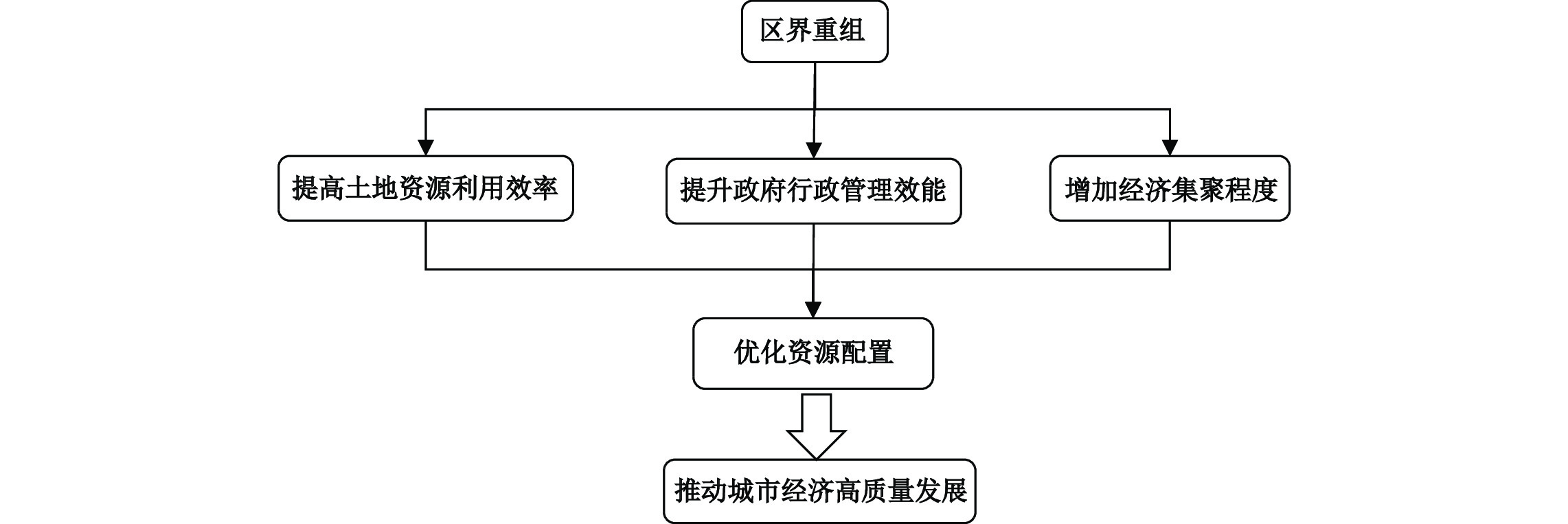

区界重组改革通过拆分、合并市辖区,对市辖区空间结构进行重构,将小区合并、大区分解,使得各辖区间的土地面积相对均衡(王开泳和陈田,2006;殷洁和罗小龙,2013)。这解决了辖区范围划分不合理的问题,有利于实现原有土地资源的合理利用。生产要素自发向投资回报率高的地方流动,使得土地利用向集约化模式转变(董黎明和袁利平,2000),城市土地利用效率得到提升。同时,合并较小的市辖区能够降低行政管理成本和行政层级间的摩擦,进一步解决政府机构重叠、职能交叉等问题,扩大公共服务的辐射范围,均衡各地区的公共服务水平。这不仅能够降低行政成本,提高政府行政效率,还能合理高效配置市辖区内的行政资源(陈浩和孙斌栋,2016;邓慧慧和潘雪婷,2020)。在此基础上,城市行政管理效率和公共服务水平的提高能够促进人口的集聚。区界重组后市区间的行政壁垒被打破,并能促进区域市场的融合,增强中心城区对周边郊区的辐射效应,政府对新管辖区域内的产业建设、交通设施等也能进行统一决策规划(Tang和Hewings,2017)。在市场和政府的共同作用下,大量劳动和资本等要素聚集,从而形成产业的集聚效应。综上所述,区界重组改革能够促进资源的有效流动,使资源得到充分利用,通过资源要素在区域内的优化配置来促进经济高质量发展。区界重组改革促进城市经济高质量发展的机制见图2。基于上述分析,本文提出以下假说:

|

| 图 2 区界重组改革促进城市经济高质量发展的机制 |

假说2:提高土地资源利用效率、政府行政管理效能和经济集聚程度是区界重组改革促进城市经济高质量发展的机制。

三、研究设计

(一)模型构建

本文采用多期双重差分模型来评估区界重组政策对城市经济高质量发展的影响。本文将样本期内进行区界重组的地级市视为处理组,没有进行区界重组的地级市视为控制组,通过比较处理组和控制组在区界重组发生后被解释变量的差异来检验区界重组改革对城市经济发展质量的净影响效应。本文构建了如下的双向固定效应面板模型:

| $ {{y}}_{{it}}={\alpha}_{{0}}{+\theta}{{did}}_{{it}}{+\beta}{X}^{'}_{it}+{{\mu}}_{{i}}+{{\gamma}}_{{t}}+{{ \varepsilon }}_{{it}} $ | (1) |

其中,i和t分别表示城市和年份,被解释变量

(二)变量定义

被解释变量为经济高质量发展。经济高质量发展是一个内涵比较丰富的概念,其度量指标的选取并没有统一的标准。大多数文献使用地区人均GDP、GDP增速以及人口总量等指标进行衡量,具有一定的片面性。本文选择全要素生产率指标来反映经济高质量发展,其增长率常用于衡量科技进步和经济高质量发展。本文运用数据包络分析(DEA)模型的Malmquist指数法来计算我国各地级市的全要素生产率。

解释变量为区界重组改革的虚拟变量。

控制变量包括GDP增速、对外开放度、人力资本水平、第二与第三产业之比、政府支出规模、劳动力投入以及城镇化率。GDP增速反映经济发展水平。外商投资可以通过资本投入和技术投入促进全要素生产率提升,而高水平人力资本也是全要素生产率提升的重要动力。本文采用外商投资企业工业总产值与工业增加值的比值来表示对外开放度,以普通高等学校在校学生数与年末总人口数的比值来测度人力资本水平。产业结构的调整是改善全要素生产率的重要前提,合理的政府支出规模和劳动力投入对全要素生产率也有一定的提升作用。因此,本文还考虑了第二与第三产业之比、政府支出规模和劳动力投入。此外,本文使用城镇化率来反映城市发展总体水平。

(三)数据来源及处理

本文使用的地级市数据为2010—2019年的非平衡面板数据,来自《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》以及各城市统计局的相关数据资料,样本包括200多个城市、2 000多个观测值。本文的样本期为2010—2019年,在此期间有43个城市发生区界重组改革。

各地级市区界重组改革信息来自民政部网站和中国行政区划网。本文对样本做了以下处理:第一,考虑到行政区划和内部管理的特殊性,剔除了北京、上海、天津、重庆这四个直辖市及新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、青海省的数据;第二,由于2019年山东省撤销莱芜市而设立莱芜区,2011年安徽省巢湖市被调整为县级市,本文剔除了莱芜市和巢湖市的数据;第三,本文进一步剔除了样本期内数据严重缺失的地级市,利用线性插值法补全明显异常的数据及少数缺失的数据。表3是主要变量的描述性统计结果。

| 变量名称 | 变量符号 | 变量含义 | 观测值 | 均值 | 标准差 |

| 经济高质量发展 | tfp | 地级市全要素生产率 | 2710 | 1.055 | 0.070 |

| 政策效应 | did | 地级市是否发生区界重组改革×发生区界重组改革年份 | 2720 | 0.090 | 0.287 |

| 人力资本水平 | stu | 普通本专科及以上人口数/全市常住人口 | 2720 | 1.683 | 2.014 |

| 对外开放度 | fdi | 外商投资企业工业总产值/地区工业增加值 | 2562 | 0.250 | 0.330 |

| 经济发展水平 | gdpratio | (当年实际GDP−前一年实际GDP)/前一年实际GDP×100% | 2720 | 8.986 | 2.783 |

| 产业结构 | ms | 第二产业增加值/第三产业增加值 | 2716 | 1.300 | 0.598 |

| 政府支出规模 | fis | 地方财政支出/地区生产总值 | 2691 | 0.194 | 0.098 |

| 劳动力投入 | labor | (第二产业从业人数+第三产业从业人数)/就业总人数 | 2717 | 97.594 | 6.222 |

| 城镇化率 | urban | 城镇常住人口/全市常住人口 | 2720 | 53.107 | 14.482 |

| 专业化集聚 | KSI | 产业专业化集聚指数 | 2690 | 0.443 | 0.168 |

| 多样化集聚 | DIV | 产业多样化集聚指数 | 2690 | 7.734 | 4.027 |

| 资本错配指数 | abstauk | 城市资本错配指数 | 2710 | 0.312 | 0.397 |

| 劳动力错配指数 | abstaul | 城市劳动力错配指数 | 2686 | 0.372 | 0.371 |

| 人口集聚 | pa | 人口地理集中度 | 2720 | 1.782 | 1.999 |

| 城市土地利用效率 | ULUE | 第二与第三产业增加值之和与城市建成区面积比值的对数值 | 2717 | 11.617 | 1.040 |

| 行政效率 | adm | 城市行政效率指数 | 2720 | 0.895 | 0.119 |

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

本文使用多期双重差分法考察了区界重组对地级市经济高质量发展的净影响效应,表4为基准回归结果。列(1)中没有加入控制变量,did的回归系数为0.012,在10%的水平上显著。列(2)中加入了控制变量,did的回归系数在5%的水平上显著为正,且由0.012增大为0.015,说明发生区界重组调整的地级市的经济高质量发展水平比其他城市高出1.5%。这可能是因为区界重组后,市辖区的拆分与合并以及街道的调整优化促进了区域市场融合,提高了经济集聚程度,优化了资源配置,提升了政府的行政管理效率和公共服务供给水平,从而促进了经济高质量发展。列(3)中进一步增加了省份和年份的交叉固定效应,以控制省份之间的特征差异对地方经济绩效的影响。列(3)结果显示,did的回归系数仍显著为正,表明基准回归结果具有稳健性。

| (1) | (2) | (3) | |

| did | 0.012* (1.82) |

0.015** (2.46) |

0.014** (2.15) |

| stu | 0.005* (1.80) |

0.004

(1.48) |

|

| fdi | 0.003

(0.18) |

0.017

(1.23) |

|

| gdpratio | 0.004*** (3.53) |

0.002

(0.93) |

|

| ms | −0.018*** (−3.27) |

−0.022*** (−3.22) |

|

| fis | −0.020

(−0.89) |

−0.002

(−0.08) |

|

| labor | 0.003*** (2.82) |

0.003*** (2.78) |

|

| urban | 0.000

(0.33) |

0.001

(0.97) |

|

| constant | 0.737*** (6.44) |

0.747*** (6.49) |

|

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份×年份固定效应 | 控制 | ||

| N | 2710 | 2518 | 2518 |

| R2 | 0.150 | 0.170 | 0.303 |

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | |||

(二)识别区界重组改革强度

本文样本期内存在一个城市同一年有多个区同时进行区界重组的情况。为了识别这种情况,本文将一个城市当年区界重组所涉及的市辖区数量占当年城市所有市辖区总数的比例定义为区界重组改革强度(extent)。本文通过设置区界重组改革强度的虚拟变量来识别一个城市仅有一个市辖区进行区界重组和有多个市辖区同时进行区界重组的政策效应差别。

表5中列(2)结果显示,区界重组改革强度extent的系数显著为正,表明区界重组改革强度越大,政策效果越明显,地方经济发展质量越高。同时,区界重组改革强度的系数比区界重组改革虚拟变量的系数要大,说明区界重组改革提升地方经济发展质量的结论具有稳健性。一个城市进行区界重组改革的市辖区越多,区域市场融合度越高,城市通过区界重组能够对空间结构进行越大程度的整合。这有利于多个市辖区联动,促使资源的空间配置与经济结构布局相匹配,优化城市资源配置并形成经济集聚,从而提升城市竞争力,推动经济高质量发展。

| (1) | (2) | |

| extent | 0.013

(1.57) |

0.019** (2.33) |

| constant | 1.106*** (337.64) |

0.739*** (6.47) |

| 控制变量 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 |

| N | 2690 | 2498 |

| R2 | 0.151 | 0.171 |

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | ||

(三)稳健性检验

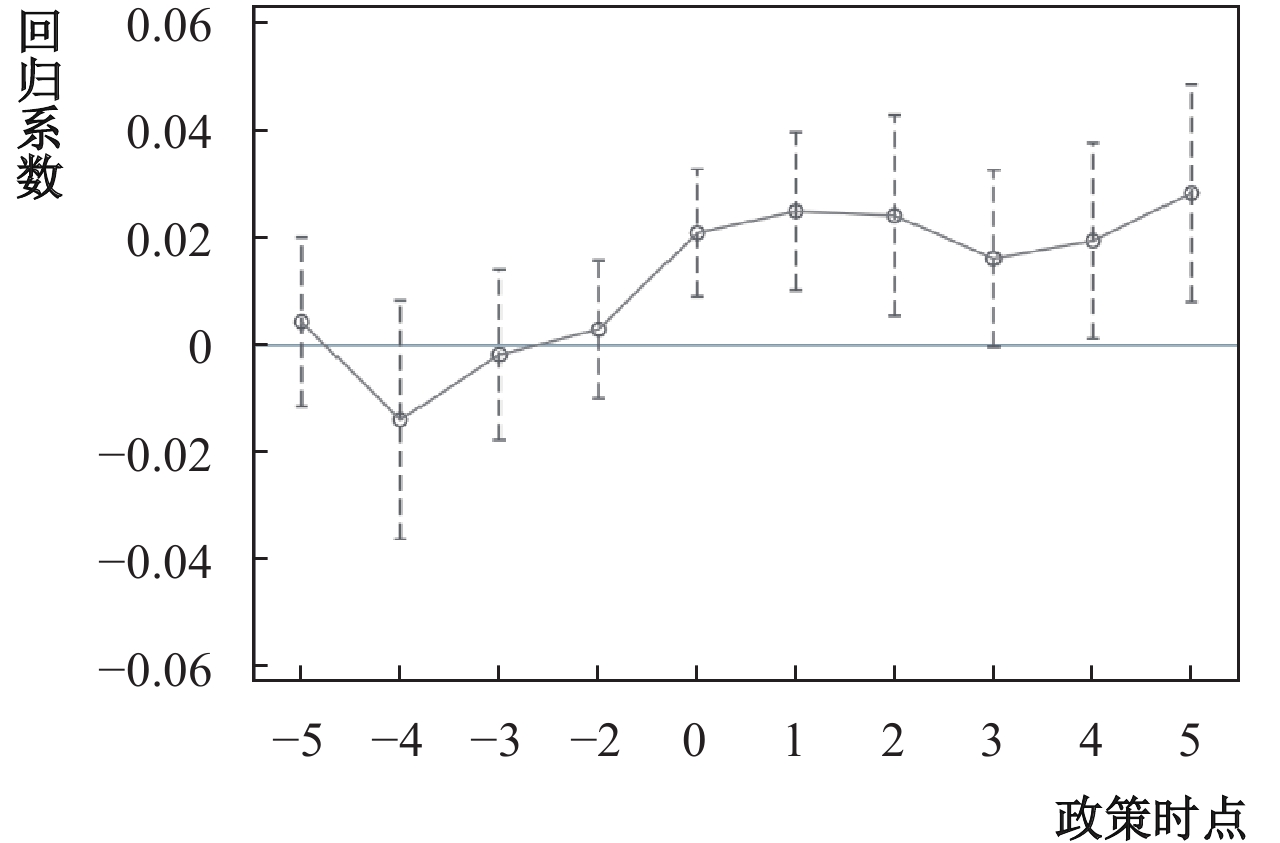

1. 平行趋势检验

本文以政策实施前的第1年为基准年,对平行趋势假设进行了检验。图3结果显示,政策实施前核心解释变量系数的置信区间基本上都过零点,未通过显著性检验。这说明区界重组实施之前,处理组和控制组不存在显著差异,满足平行趋势假设。

|

| 图 3 平行趋势检验 |

2. 替换被解释变量度量指标

为了避免度量方法所带来的测量误差,本文使用其他指标来衡量经济高质量发展水平。一是采用每年实际GDP增速和五年GDP平均增速来度量经济发展水平,地区经济增长率是衡量经济发展水平的基本指标;二是采用地方财政收入规模来度量经济发展质量;三是借鉴范子英等(2016)的研究,采用地区夜间灯光亮度均值来度量经济发展状况;四是采用人均道路面积来度量经济发展水平,人均道路面积指标用来衡量可视型公共品规模(吴敏和周黎安,2018)。表6结果显示,无论采用何种指标来替换城市全要素生产率,区界重组政策效应变量的系数都显著为正,这说明上文估计结果是稳健可靠的。

| (1)

每年实际GDP增速 |

(2)

五年GDP平均增速 |

(3)

地方财政收入规模 |

(4)

夜间灯光亮度均值 |

(5)

人均道路面积 |

|

| did | 0.424** (2.10) |

0.039*** (2.95) |

0.004** (2.18) |

0.194* (1.97) |

0.079* (1.80) |

| constant | 12.104*** (5.46) |

5.147*** (34.92) |

0.049** (2.41) |

3.440*** (5.43) |

4.761*** (5.25) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2528 | 2528 | 2513 | 2528 | 2503 |

| R2 | 0.834 | 0.890 | 0.263 | 0.386 | 0.280 |

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | |||||

3. 倾向得分匹配估计

为了避免内生性问题对回归结果的影响,本文采用PSM-DID方法对基准回归结果进行稳健性检验。由于区界重组政策在各城市实施的时点不一致,本文在不同的匹配过程中采取逐年匹配的方式来估计更加精确的样本。

| (1)

1∶2近邻匹配 |

(2)

半径匹配 |

(3)

核匹配 |

|

| did | 0.015** (2.54) |

0.015** (2.52) |

0.015** (2.45) |

| constant | 0.700*** (5.42) |

0.737*** (6.45) |

0.737*** (6.44) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2352 | 2511 | 2517 |

| R2 | 0.173 | 0.170 | 0.170 |

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | |||

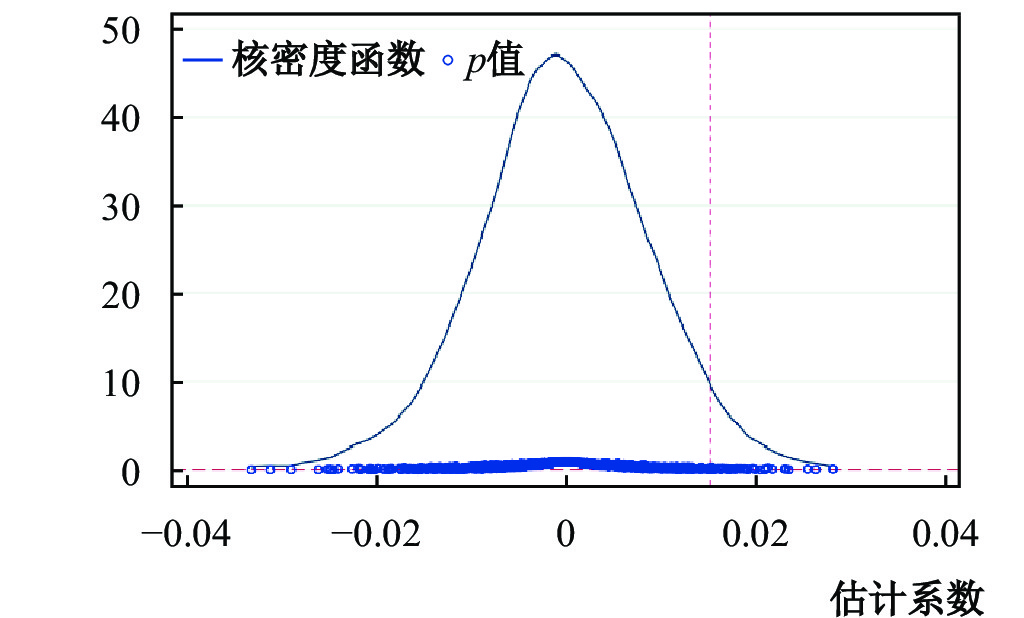

4. 安慰剂检验

为了检验区界重组所带来的城市经济效率提升是否由其他因素引起,本文通过1000次重复回归的安慰剂检验来检验基准回归结果的稳健性。由图4可知,随机生成的估计系数都集中于零值附近且服从正态分布,说明人为指定的区界重组改革实验对象不会对城市经济高质量发展产生显著影响,由此排除了区界重组对城市经济高质量发展的影响效应源于随机性因素的可能性。

|

| 图 4 安慰剂检验 |

5. 异质性处理效应检验

多期双重差分模型存在潜在的异质性处理效应问题,即同一处理对于不同个体产生的效果存在差异,这种差异具体表现为接受处理后的时长和不同时点接受处理两个维度,由此会带来“坏处理组”甚至负权重问题(Goodman-Bacon,2021;Baker等,2022;刘冲等,2022)。本文进行了Goodman-Bacon分解,对于不合适的处理效应Later Treatment vs Early Control和Treatment vs Already treated,前者的估计值为0.016,权重为3.4%,后者的估计值为−0.015,权重为0.4%。而对于合适的处理效应Treatment vs Never treated和Early Treatment vs Later Control,权重分别为93.4%和2.8%,且系数都为正。不合适的处理效应权重都很低,因此存在异质性问题的可能性较小,可以认为使用经典DID模型的估计结果是比较稳健的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| ATT | 0.015*** (2.75) |

0.011* (1.72) |

||

| did | 0.013** (2.04) |

0.015** (2.47) |

||

| 撤县设区 | 0.008* (1.73) |

|||

| constant | 0.794*** (6.93) |

0.744*** (6.48) |

||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市×年份趋势效应 | 控制 | |||

| N | 2710 | 2531 | 2545 | 2518 |

| R2 | 0.164 | 0.170 | ||

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | ||||

6. 考虑其他政策的干扰

在我国区界重组政策实施的整个时期内,撤县设区改革也在陆续推行。事实上,撤县设区的实施也会对城市经济发展水平产生一定的影响。为了排除撤县设区改革的干扰,本文构造了城市是否推行撤县设区政策的虚拟变量和政策推行前后时间虚拟变量的交互项,将其作为控制变量加入模型中进行回归分析。由表8中列(3)结果显示,在控制了撤县设区改革的政策效应变量后,区界重组政策的系数仍然显著为正,这进一步证明了本文结果的可靠性。

7. 控制城市随时间变化的线性趋势

城市经济发展的变化可能还会受到其他未观察到的政策或法规的影响。为了排除潜在的遗漏变量对实证结果的影响,本文在模型中加入城市固定效应和时间连续变量的交互项来控制城市层面随时间线性变化的无法观测因素。表8中列(4)结果显示,区界重组政策效应变量的系数仍然显著为正,且其大小与基准回归相同,这说明部分未观察到的城市其他因素不会对估计结果产生实质性的影响。

(四) 异质性分析

本文根据区界重组类型、城市经济发展水平以及城市是否有行政区划调整经验进行异质性分析。第一,市辖区合并和街道调整对经济高质量发展具有显著的正向影响,而切块设区对经济高质量发展的影响则不显著。这可能是因为切块设区往往会将市辖区内或周边县中经济比较发达的区域划去,地区本身的经济发展条件并没有发生本质变化,而且新市辖区优质资源的集中和附近区域的联系出现空间断裂,这会减弱对附近区域的辐射效应。对于市辖区合并,一般是合并功能分区和规划布局互补或相近的市辖区,可以解决某些市辖区面积过小或功能不足的问题,整合区域资源优势,激发发展潜能。而街道调整属于市辖区局部的区划微调,表现为市辖区所辖区域隶属关系发生横向转移,其磨合成本较低,体制整合也相对快捷。第二,经济发达城市的区界重组调整对经济高质量发展具有显著的正向影响,而经济欠发达城市的区界重组调整并没有明显影响经济发展质量。经济发达城市的经济基础雄厚,其吸引人才、推动要素集聚等方面的能力较强,而经济欠发达城市的综合实力相对较弱,区界重组所发挥的作用有限。第三,有经验城市的区界重组调整对经济绩效具有显著的正向促进作用,而无经验城市的区界重组调整并没有明显影响经济绩效。这说明与无经验城市相比,区界重组改革对地区经济高质量发展的促进作用在有经验的城市中更强。

五、影响机制检验

(一) 直接作用机制

1. 提高土地资源利用效率

区界重组通过拆分、合并重组市辖区来平衡各市辖区的空间规模。区界重组打破了市辖区间的行政壁垒,有效解决了区与区之间的土地资源错配问题,重新配置了土地资源。为了检验区界重组对城市土地利用效率的影响,本文借鉴陆铭(2011)以及张雯熹等(2020)的方法,选取第二和第三产业增加值之和与城市建成区面积的比值作为城市土地利用效率的代理变量。表9中列(1)结果显示,政策效应变量的系数显著为正,说明区界重组显著提升了所在城市的土地利用效率。区界重组促使城市规划布局更加合理,这有助于优化劳动力、资本和技术等要素在城市空间内部的结构分布,增加土地利用的规模回报,促使城市土地利用转向集约利用模式,从而提升城市土地利用效率。

| (1)

ULUE |

(2)

adm |

(3)

KSI |

(4)

DIV |

(5)

Pa |

|

| did | 0.259*** (4.71) |

0.026** (2.01) |

−0.007

(−0.51) |

0.399** (2.02) |

0.085* (1.74) |

| constant | 12.302*** (11.45) |

1.097*** (12.25) |

0.657*** (2.95) |

8.449** (2.18) |

1.119** (2.35) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2525 | 2528 | 2669 | 2669 | 2533 |

| R2 | 0.683 | 0.065 | 0.069 | 0.026 | 0.057 |

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | |||||

2. 提升政府行政管理效能

如果市辖区面积过小,那么过多的行政机构设置会造成行政资源和财政支出的浪费;而如果市辖区规模过大,则会与城市的扁平化和精细化管理不一致(赵彪,2019)。这两种情况都会产生政府行政效率的问题,增加城市管理的成本和统筹协调的难度。对功能区来说,大多数功能区只管经济发展事务,功能区内的公共服务仍由各市辖区管理。这不仅管理效能较低,而且不利于功能区内公共服务水平的提升。区界重组后,市政府对所辖区县管辖范围、管理权限进行重新划定,通过合并较小的市辖区,精简政府机构的设置,解决政府机构重叠、职能交叉等问题,增大公共服务的辐射范围,降低行政管理成本,从而提升行政管理效能。本文参考张协奎等(2012)以及王巍等(2014)的研究,采用DEA方法中的CCR模型和BCC模型来测度政府行政效率。表9中列(2)结果表明,区界重组调整有助于政府行政效率的提高。区界重组通过对辖区管理范围与层级的调整,降低了辖区间协调的行政成本和城市治理成本,完善了各辖区的行政管理体制和格局,推动了城市高质量发展。

3. 增加经济集聚程度

区界重组通过市辖区间的融合,增强了中心城区对周边郊区的辐射效应,优化了城市空间治理结构,克服了之前边界划分不合理所导致的区域规模和布局规划不科学的问题,有利于各自发展优势产业。本文主要从产业集聚和人口集聚两个方面分析。从产业集聚来看,城市集聚经济主要来源于专业化集聚和多样化集聚,即马歇尔外部效应和雅各布斯外部效应(李金滟和宋德勇,2008)。本文借鉴孙祥栋等(2016)的研究,采用KSI指数来衡量城市的专业化水平,采用赫芬达尔指数的倒数DIV来测度城市的多样化水平。KSI指数越大说明城市的专业化程度越高,DIV越大说明城市的多样化程度越高。表9中列(3)和列(4)结果显示,政策效应变量对多样化指数具有显著的正向影响,对专业化指数没有显著影响。这说明区界重组主要通过提高城市经济的多样化指数产生集聚效应,城市通过多样化集聚来促进经济绩效提升。从人口集聚来看,区界重组后,各市辖区之间的市场融合等问题得到改善,随着投资项目引进以及新企业进入,企业雇用人数会增加。另外,区界重组后地级市政府可以制定更加统一的城市规划,提升行政管理效能和公共服务水平,这也会带来人口的大量流入。本文借鉴王国霞和秦志琴(2013)的方法,采用人口地理集中度Pa来衡量人口集聚程度。表9中列(5)结果显示,区界重组对城市人口集聚的影响显著为正。区界重组通过重组市辖区的空间构成和统筹制定城市的规划,提升了城市行政管理效率,促进了公共服务水平和服务效益最大化,吸引了高素质人才的流入,推动了人口集聚,从而促进了社会经济发展。

(二) 区界重组与资源配置效率

区界重组通过构建合理的空间结构,提高了土地资源利用效率、政府行政管理效能和经济集聚程度,使得资源能够向更有效率的方向流动,从而优化了资源配置效率,这是区界重组政策促进城市高质量发展的根本原因。参考陈永伟和胡伟民(2011)以及白俊红和刘宇英(2018)的研究,本文测算了城市的资本错配指数abstauk和劳动力错配指数abstaul。表10结果显示,区界重组有效降低了城市资本和劳动力的错配指数,说明区界重组提高了资源配置效率。区界重组打破了要素流动的壁垒,促使区域市场进一步融合、资源要素有效流动,从而推动了经济高质量发展。

| (1)

abstauk |

(2)

abstaul |

|

| did | −0.054** (−2.21) |

−0.065* (−1.69) |

| constant | 1.985

(1.29) |

−0.788

(−0.87) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 |

| N | 2682 | 2659 |

| R2 | 0.159 | 0.030 |

| 注:括号内为t值,***、** 和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | ||

六、结论与政策启示

为了适应不同阶段的区域发展要求,更好地推动区域经济协调发展,我国的行政区划不断进行调整。随着我国城镇化的推进,城市面积不断扩大,城市内部的行政区划调整将是行政区划改革的主导方向。本文聚焦于区界重组改革,基于2010—2019年我国地级市面板数据,采用双重差分法研究了区界重组改革对城市经济高质量发展的影响及其机制。研究发现,区界重组改革总体上显著提高了城市经济发展质量。分样本来看,市辖区合并和街道调整这两种区界重组类型对经济发展质量具有显著的提升作用,区界重组政策对经济发达城市和有行政区划调整经验城市的作用效果比较显著。从影响机制来看,区界重组政策提高了城市土地资源利用率、政府行政管理效能和经济集聚程度,优化了资源配置,从而促进了经济高质量发展。

基于上述研究结论,本文具有以下政策启示:第一,许多城市经过快速发展,人口、空间规模都极速扩张,原有的城市行政区划格局已经不能满足城市发展的需要,需要进行科学调整,优化中心城区市辖区设置。随着新型城镇化的推进,城市发展逐渐从粗放型外延式向集约型内涵式转变,城市空间不可能无限扩张,规模扩张的边际效用也在逐渐递减,优化城市空间结构、产业布局并提高生产效率将是城市高质量发展的重点。因此,地方政府应转变发展思路,合理运用区界重组方式进行行政区划改革。第二,在区界重组类型中,市辖区合并的影响效应最强。随着政府管理水平的不断提升,应逐步推动中心城区市辖区合并,加强城市精细化管理。根据中心城区不同发展导向,坚持“以强带弱”和“功能互补”的原则,增强公共资源的空间配置作用,而这种调整应根据城市自身的经济发展水平而定。第三,进一步健全和完善行政区划的评估机制和动态监测机制。根据区划调整的类型,应探索建立科学的评估指标体系,如重点关注城市土地资源利用效率、政府行政管理效率和城市集聚程度等指标。此外,还应加强行政区划调整经验的总结,更科学地发挥行政区划在城市高质量发展中的作用。

| [1] | 白俊红, 刘宇英. 对外直接投资能否改善中国的资源错配[J]. 中国工业经济, 2018(1): 60–78. |

| [2] | 陈浩, 孙斌栋. 城市区界重组的政策效应评估——基于双重差分法的实证分析[J]. 经济体制改革, 2016(5): 35–41. |

| [3] | 陈永伟, 胡伟民. 价格扭曲、要素错配和效率损失: 理论和应用[J]. 经济学(季刊), 2011(4): 1401–1422. |

| [4] | 陈钊. 地级行政区划调整对区域经济发展的影响——以四川省为例[J]. 经济地理, 2006(3): 418–421. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2006.03.016 |

| [5] | 邓慧慧, 潘雪婷. “大国大城”如何带动产业升级——来自撤县设区的经验证据[J]. 世界经济文汇, 2020(6): 88–103. |

| [6] | 董黎明, 袁利平. 集约利用土地——21世纪中国城市土地利用的重要方向[J]. 中国土地科学, 2000(5): 6–8. |

| [7] | 范子英, 彭飞, 刘冲. 政治关联与经济增长——基于卫星灯光数据的研究[J]. 经济研究, 2016(1): 114–126. |

| [8] | 高玲玲, 孙海鸣. 行政区划调整如何影响区域经济增长——来自中国地级以上行政区划调整的证据[J]. 经济体制改革, 2015(5): 66–71. |

| [9] | 韩永辉, 黄亮雄, 舒元. 县域行政区划改革的绩效分析——以“撤市设区”为切入点[J]. 经济学报, 2014(4): 49–67. |

| [10] | 贺曲夫, 曾万涛. 我国中心城市市辖区体制的改革与创新研究[J]. 经济师, 2018(7): 11–14. |

| [11] | 纪小乐, 魏建. 行政区划调整如何推动中国城市化的进程: 动因、类型与方向[J]. 齐鲁学刊, 2019(3): 109–116. |

| [12] | 李金滟, 宋德勇. 专业化、多样化与城市集聚经济——基于中国地级单位面板数据的实证研究[J]. 管理世界, 2008(2): 25–34. |

| [13] | 李郇, 徐现祥. 中国撤县(市)设区对城市经济增长的影响分析[J]. 地理学报, 2015(8): 1202–1214. DOI:10.11821/dlxb201508002 |

| [14] | 林家彬. 我国“城市病”的体制性成因与对策研究[J]. 城市规划学刊, 2012(3): 16–22. |

| [15] | 刘冲, 沙学康, 张妍. 交错双重差分: 处理效应异质性与估计方法选择[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(9): 177–204. |

| [16] | 刘君德, 舒庆. 中国区域经济的新视角——行政区经济[J]. 改革与战略, 1996(5): 1–4. |

| [17] | 陆铭. 建设用地使用权跨区域再配置: 中国经济增长的新动力[J]. 世界经济, 2011(1): 107–125. |

| [18] | 罗震东, 汪鑫, 耿磊. 中国都市区行政区划调整——城镇化加速期以来的阶段与特征[J]. 城市规划, 2015(2): 44–49. |

| [19] | 聂伟, 陆军, 周文通. 撤县设区改革影响撤并县域人口城镇化的机制研究——基于中心—外围城区资源配置视角[J]. 人口与发展, 2019(3): 2–13. |

| [20] | 邵朝对, 苏丹妮, 包群. 中国式分权下撤县设区的增长绩效评估[J]. 世界经济, 2018(10): 101–125. |

| [21] | 孙祥栋, 张亮亮, 赵峥. 城市集聚经济的来源: 专业化还是多样化——基于中国城市面板数据的实证分析[J]. 财经科学, 2016(2): 113–122. |

| [22] | 王国霞, 秦志琴. 山西省人口与经济空间关系变化研究[J]. 经济地理, 2013(4): 29–35. |

| [23] | 王开泳, 陈田. 对我国大城市行政区划调整的思考——以广州市近年来行政区划调整为例[J]. 城市问题, 2006(7): 70–75. |

| [24] | 王贤彬, 聂海峰. 行政区划调整与经济增长[J]. 管理世界, 2010(4): 42–53. |

| [25] | 王贤彬, 谢小平. 区域市场的行政整合与经济增长[J]. 南方经济, 2012(3): 23–36. |

| [26] | 韦欣. 行政区划调整与基层区域协调发展——基于区界重组的证据[J]. 学海, 2022(2): 131–139. |

| [27] | 吴金群, 廖超超. 我国城市行政区划改革中的尺度重组与地域重构——基于1978年以来的数据[J]. 江苏社会科学, 2019(5): 90–106. |

| [28] | 吴敏, 周黎安. 晋升激励与城市建设: 公共品可视性的视角[J]. 经济研究, 2018(12): 97–111. |

| [29] | 叶林, 杨宇泽. 中国城市行政区划调整的三重逻辑: 一个研究述评[J]. 公共行政评论, 2017(4): 158–178. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2017.04.009 |

| [30] | 殷洁, 罗小龙. 从撤县设区到区界重组——我国区县级行政区划调整的新趋势[J]. 城市规划, 2013(6): 9–15. |

| [31] | 詹新宇, 曾傅雯. 行政区划调整提升经济发展质量了吗? ——来自“撤县设区”的经验证据[J]. 财贸研究, 2021(4): 70–82. |

| [32] | 张雯熹, 邹金浪, 吴群. 生产要素投入对城市土地利用效率的影响——基于不同工业化阶段省级数据[J]. 资源科学, 2020(7): 1416–1427. |

| [33] | 张协奎, 杨林慧, 陈伟清, 等. 基于DEA-Malmquist指数的北部湾经济区行政效率分析[J]. 管理世界, 2012(8): 176–177. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2012.08.020 |

| [34] | 周伟林, 郝前进, 周吉节. 行政区划调整的政治经济学分析——以长江三角洲为例[J]. 世界经济文汇, 2007(5): 82–91. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2007.05.006 |

| [35] | 庄汝龙, 李光勤, 梁龙武, 等. 撤县设区与区域经济发展——基于双重差分方法的政策评估[J]. 地理研究, 2020(6): 1386–1400. DOI:10.11821/dlyj020180257 |

| [36] | Baker A C, Larcker D F, Wang C C Y. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates?[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 144(2): 370–395. DOI:10.1016/j.jfineco.2022.01.004 |

| [37] | Blom-Hansen J, Houlberg K, Serritzlew S. Size, democracy, and the economic costs of running the political system[J]. American Journal of Political Science, 2014, 58(4): 790–803. DOI:10.1111/ajps.12096 |

| [38] | de Chaisemartin C, D’Haultfoeuille X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects[J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2964–2996. DOI:10.1257/aer.20181169 |

| [39] | Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 254–277. DOI:10.1016/j.jeconom.2021.03.014 |

| [40] | Slack E, Bird R. Does municipal amalgamation strengthen the financial viability of local government? A Canadian example[R]. Atlanta: International Center for Public Policy, 2013. |

| [41] | Tang W, Hewings G J D. Do city-county mergers in China promote local economic development?[J]. Economics of Transition, 2017, 25(3): 439–469. DOI:10.1111/ecot.12118 |