2023第49卷第7期

2. 南京师范大学 商学院,江苏 南京 210023;

3. 上海财经大学 经济学院,上海 200433

2. School of Business, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;

3. School of Economics, Shanghai University of Finance & Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

自1978年改革开放以来,中国经济以近10%的年增长率飞速发展,中国GDP占世界GDP的比重由1978年的3.2%增至2020年的18.6%。

为讲好中国故事、塑造中国正面形象并提升中国的国际话语权,本文对中国对外援助的影响这一话题进行更为详尽的分析。由于受助国在国际事务中与中国是否立场一致可以体现中国对受助国的影响力,因此本文使用受助国在联合国大会决议中与中国投票一致的频率测度其在国际事务中对中国立场的认可,进而衡量中国的国际影响力。本文使用的面板数据为2000—2014年111个受助国与中国的联合国投票一致频率和中国对外援助数据(AIDDATA)合并得到。简单的一般最小二乘法(OLS)分析并不能帮助本文获得对外援助影响受助国在联合国投票行为的因果效应,因为意识形态相近的国家往往获得更多援助(逆向因果),而且难以测度的历史、文化、地理等遗漏变量也可能同时影响受助国在联合国大会上的投票决定(遗漏变量偏误)。为剥离出援助的外生部分以得到其无偏估计,这里使用两阶段最小二乘法(2SLS)。本文的工具变量由两部分的乘积决定,第一部分是时间序列上由中国经济崛起引致的钢铁产量的增加,第二部分为横截面水平上受助国在样本期间接受中国援助的可能性。由于钢铁产量变化主要由中国经济崛起引致,而后者源于自身制度改革,因此中国钢铁产量变化对受助国是一个外生的供给冲击,符合2SLS的预设条件。整体而言,本文使用的2SLS逻辑与双重差分模型相似。具体而言,这里先计算了受助国在中国钢铁产量高与低的年份里在联合国与中国投票一致比例的差异,然后比较该差异在接受中国援助可能性高与低的国家是否显著不同。

本文的创新主要体现在以下三点:第一,本文将援助(特别是中国对外援助)作为关注点,探讨一国的经济崛起是否通过援助这一工具提升了自身的国际影响力,该研究视角具有新意。第二,在探讨中国对外援助影响的文献中,学者们大多以更细小单位的OLS方法探讨相关性而非因果关系,这无法为政府提供具体的政策指引。本文利用由中国经济崛起引致的对外供给冲击构造基于双重差分的工具变量(Isaksson和Kotsadam,2018;Wegenast等,2019),对所提问题的探索有方法论上的创新。第三,本文通过实证分析反驳了一系列国外媒体和学术文章“抹黑”中国对外援助的相关论点,使用严谨的实证方法对中国对外援助给出了全面阐释。

二、背景介绍与研究假说

(一)背景介绍

作为世界第二大经济体,中国经济增长的经验是众多发展中国家学习的模板(人民日报,2019)。当前,发展中国家不仅可以通过学习中国模式达到经济发展的目的,在“走出去”战略的倡导下,中国政府也会持续为其提供更多的援助。中国的对外援助最早可以追溯到新中国成立初期援建非洲大陆的坦赞铁路。据人民日报2019年报道,在半个世纪前,中国还向亚非拉66个国家派遣援外医疗队以提高受助国人民的健康状况。2000年以来,随着中非论坛、中国—东盟领导人会议、中国—加勒比经贸合作论坛、“一带一路”倡议等活动的进行,中国的对外援助呈现出类型多样化和规模增大的特点。援助类型在无偿援助、无息贷款和优惠贷款基础上增加了债务重组、出口信用保险、技术支持和奖学金项目。无息贷款和优惠贷款是主要的援助形式,以2014年为例,这两种类型金额占总援助额的71.0%;援助内容从单一的基建项目向教育、医疗、人力资源开发等方面发展,如国民健康项目的援助金融在2014年占据总援助额的7.5%,相较于2000年的0.9%有较大提高。从规模来看,以2010—2012年为例,中国对外援助项目总金额约为137.160亿美元,占国民总收入的0.1%,已经成为世界第四大对外援助国。

(二)研究假说

为厘清中国对外援助影响其国际影响力的内在机理,我们可以用以下框架进行理解。由于联合国大会的决议覆盖了世界上重要的经济、政治、军事与安全等问题,因此一国在联大的投票态度可以体现其在国际事务上的立场。基于此,本文定义中国对其他国家的影响力为该国与中国在国际事务中立场一致的比率。为构建一国投票一致比率的效用模型,假设中国前期援助产生的作用影响受助国的后期效用水平,进而影响该国在后期是否与中国保持相同立场(与中国投票一致的频率)。影响一国投票一致比率的效用模型如下:

| $ \begin{aligned} & \quad \quad\quad{{\rm{max}}U}_{it}=u\left({CE}_{it},{S}_{it}\right) \\ & s.t.\left\{\begin{array}{c}{CE}_{it}=ce({G}_{it-j},{I}_{it-j},{E}_{it-j})\\ {S}_{it}=si\left({G}_{it-j},{I}_{it-j},{E}_{it-j},{A}_{it-j}\right)\\ \sum _{i}{A}_{it-j}\le {\bar{A}_{t-j}}\end{array}\right. \end{aligned}$ | (1) |

其中,效用

对目标函数关于援助规模求导,当

根据政治学关于投票行为理论的研究,投票人对某项决议是否支持主要考虑个人的意识形态(ideology)、个人以及选民的利益(Peltzman,1984;Kau 和 Rubin,1979)。比如,在美国众议院关于议案的投票中,立法委员(Legislator)主要考虑议案是否符合自己的意识形态以及议案的通过是否给自己选区民众带来福利水平的提升(Levitt,1994;Snyder 和Groseclose,2000)。相应地,在我们研究联合国的决议投票中,各国代表在自身及其代表政府的意识形态、自身利益和自己本国民众利益的约束下进行是否支持某议案的决策(Dreher和 Sturm,2012)。具体而言,来自于国家

具体到本文,援助不仅可以增加

综上所述,接受并吸引对外援助不仅可增加受助国政府领导的利益,还能提高本国居民的福利水平,从而导致受助国政府更倾向于支持援助国在联合国的立场。因此,我们提出以下待检验的研究假说:中国对非援助使得受助国在联合国投票时更趋向于支持中国的立场。

在机制的实证检验方面,Dreher等(2019)提供了一个政治家利益

三、变量、数据与描述性统计

本文基于受助国与中国立场是否相同反映中国对受助国的影响力。对于受助国与中国立场是否相同的测度,本文采用了在联合国大会决议中受助国与中国投票一致的频率。联合国大会由全体会员国的代表组成,每一位会员国都有一个投票权。大会于每年的9—12月召开,先于9月开展一般性辩论,产生议题。多数议题会被交付六个主要委员会(经济类、人权类、核安全类、武器控制、巴勒斯坦动乱与殖民类)讨论,以形成大会决议。这些决议案会交付联合国大会审议,以决定是否正式采用。联大的最终召开需要有超过一半的会员国出席,会员国的投票选择包括赞成、反对与弃权,其中大部分重要问题决议的通过必须有三分之二的多数出席成员国投赞成票。

在数据方面,我们使用乔治城大学(Georgetown)Erik Voeten教授建立的“联合国大会投票数据库”来构建本文关注的因变量。

对因变量的具体构造分为以下三个步骤:首先,选取中美投票不一致的决议(中国投“Yes”而美国投“No”或相反)。其次,对以上选取的决议,基于国家—年份—决议水平,确定国家投票分数,1代表该国与中国的投票一致(该国与中国都投“Yes”或都投“No”),0代表该国与中国的投票不一致(如一方投“Yes”而另一方投“No”),0.5代表该国缺席或弃权。

核心自变量−援助项目价值来自于AidData (A New Global Chinese Development Finance Dataset V1.0)数据库(Bluhm等,2018),该数据库详细统计了2000—2014年中国对138个国家的援助情况。具体援助被分为三类,分别是官方发展援助(ODA,Official Development Assistance;符合经济合作与发展组织对援助的设置标准、优惠度高的政府开发援助,如利率优惠贷款)、其他官方援助(OOF,Other Official Flows;不符合ODA标准,以促进出口和双边贸易为目的的官方贷款,如出口信贷和贷款重组)以及模糊援助(Vague Flows;不符合前两项标准,来源模糊、内容混合的援助类型)。数据库涉及的项目总数约4281个,总金额达2.95亿美元现值(2014年不变价)。本文使用log形式的援助总价值作为核心自变量,单位是2010年不变价美元。在稳健性检验中,为探讨驱动回归结果的援助类型,本文会使用三类不同援助作为自变量进行分样本回归。

在控制变量方面,本文加入了可能影响与中国投票一致比率的基本特征。人均GDP用以描绘国家整体的经济发展水平,该数据来源于世界银行数据库(https://data.worldbank.org/)。测度国家受教育程度的数据来源于Barro和Lee(2013)构建的数据库,使用一国25岁以上人口中接受小学教育及以上人口所占比重来表示。由于国家的规模可能影响其在联合国的话语权,因此本文控制了国家人口总量(世界银行数据库)。由于政治制度相近的国家可能会有相同的政治诉求而持有相同的决议观点,因此本文在回归中控制了一国的民主化水平,该测度来源于自由屋数据库(

https://freedomhouse.org/),民主变量的变化范围为1—7,1代表最高水平的民主化程度。在基准回归样本中,不同国家与中国建立正式外交关系的时间不同,比如哥斯达黎加在2007年与中国建立正式外交关系,而中国与牙买加的正式外交关系在1983年就已经建立。一国与中国建立正式外交关系的时间长短会影响其在联合国与中国投票的一致性(

http://www.fmprc.gov.cn/web/)。工具变量的构造使用了中国钢铁的年人均产量,该数据来源于国家统计局(

http://www.stats.gov.cn/),在后续的讨论中,本文将使用木材、水泥等变量替换钢铁,以考察工具变量内在逻辑的自洽性。

四、识别策略

为检验中国的对外援助是否提高了中国的国际影响力,本文构建如下的回归模型:

| $ {Vote}_{it}={\delta }_{i}+{\omega }_{t-2}+\beta {Aid}_{i,t-2}+{X}_{i,t-2}^{{'}}\theta +{\varepsilon}_{i,t-2} $ | (2) |

其中,被解释变量

上述方程(1)可以为援助如何提升中国的国际影响力提供解释,但也存在相关内生性问题。例如,中国与国家

为了解决回归中的内生性问题,需要一个中国对外援助的外生变化。在此,本文利用中国经济崛起源于中国自身改革这一事实加以解决(林毅夫,2012),因为源于中国内部体制改革的经济崛起对他国是一个外生冲击。由于钢铁工业是支撑其他行业发展的基础,因此中国尤为重视推动钢铁产业发展,不惜大幅收购并补贴钢铁企业来增加钢铁产量。然而,随着钢铁库存远超出经济稳定增速对钢铁的需求,钢铁产业也逐渐处于产能过剩状态(Stratfor,2016;Dreher等,2019)。

综上所述,中国的对外援助来自国内自身改革,对受助国是一个供给上的冲击而非受助国的自身需求,这里可以使用中国对外援助前一年的钢铁产量来捕捉中国当年的对外援助能力,搭配受助国得到中国援助的可能性,据此构建中国对国家

| $ {Aid}_{i,t-2}={{\delta }_{i}^{{'}}+{\omega }_{i}^{{'}}+\beta }^{{'}}\left({G}_{t-3}\times {P}_{i}\right)+{X}_{i,t-2}^{{'}}{\theta }^{{'}}+{\varepsilon}_{i,t-2}^{{'}} $ | (3) |

其中,

本质上,本文利用交叉乘积项(

以上2SLS估计策略的成功取决于以下两个假设:第一,工具变量需要对核心自变量有足够的预测力度。中国援助主要是大型基础设施项目建设(超过80.0%的项目),并且基础设施援建对钢铁等工业产品需求极大,因此中国选择通过对外援助方式来解决此类行业的库存积压。二元散点图显示,中国钢铁产量的增加确实与中国对外援助之间存在较强的正相关性,估计系数为0.930,其中t值为9.470,表明正相关性在1%的统计性水平上成立。本文将在第五部分利用第一阶段回归对该相关性进行进一步的正式验证,同时利用Anderson LM Statistics、Stock-Yogo test和 Anderson-Rubin Confidence Interval来判断弱工具变量问题。第二,工具变量不能与误差项存在相关性,即工具变量对因变量的间接影响只能通过援助而非其他未控制的因素进行。由于中国经济崛起引致的钢铁产量增加来自中国自身的制度性改革(林毅夫,2012),因此钢铁业发展、国内销量萎靡、钢铁产能过剩、对外援助增多对受助国来说是外生的供给冲击。本文将利用不同形式的安慰剂检验来评判这一点,详见本文第五部分。

五、实证结果

(一)主要回归结果

该部分报告了主要的回归结果。在这部分的所有国家—年份面板数据回归中,都使用了聚类在国家水平的稳健标准误(Bertrand等,2004)。

1. 基准回归结果。表1报告了基准的一般最小二乘法(OLS)回归结果。列(1)是未加入任何控制变量的二元回归结果。核心变量援助的回归系数为0.013(0.004),在1%的水平上显著。在列(2)和列(3)中依次加入了年份固定效应和国家固定效应,估计系数仍然在1%的水平上显著,只是加入国家固定效应后估计系数有较大幅度的下降(81.3%),表明控制国家不变特征变量的重要性。列(4)的回归加入了国家经济发展水平、居民受教育程度以及人口总量指标,援助的估计系数有小幅下降,但并没有影响其显著性。最后一列进一步考虑了民主程度以及与中国建交时间长短的影响,核心变量援助的估计系数仍然为正,且在1%的水平上显著。根据列(5)的回归结果,中国对国家

| 因变量:与中国投票一致的频率 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 中国援助 | 0.013***(0.004) | 0.016***(0.004) | 0.003***(0.001) | 0.002***(0.001) | 0.002***(0.001) |

| 人均GDP(log) | 0.086*(0.046) | 0.087*(0.047) | |||

| 教育 | −0.011(0.053) | −0.009(0.053) | |||

| 人口(log) | 0.114**(0.047) | 0.116**(0.048) | |||

| 民主 | 0.017(0.028) | ||||

| 建交时长(log) | 0.031(0.511) | ||||

| 年份固定效应 | 非控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 非控制 | 非控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R-squared | 0.036 | 0.050 | 0.901 | 0.902 | 0.902 |

| 观测值 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |

| 注:括号内为稳健的、聚类在国家水平的标准误;因变量是在中美投票相反的决议中,国家

|

|||||

表2报告了使用交叉形式工具变量的2SLS回归结果,面板A为第一阶段的回归结果,面板B为对应的第二阶段回归结果。列(1)是未加入控制变量的二元回归结果,列(2)控制了年份和国家固定效应,列(3)加入了所有基准控制变量。在第一阶段的回归结果中,控制变量的增加虽然使得回归系数由0.011下降至0.007,但并没有影响回归系数的方向和显著性,援助系数的估计值持续为正且在1%的水平上显著。Anderson LM Statistics显示,模型不存在限制识别的问题,回归系数得到有效估计。若允许2SLS估计容错率在15%的水平,Kleibergen-Paap F-Statistic超过了Stock 和 Yogo(2005)建议的临界值,拒绝弱工具变量的原假设,说明工具变量在统计上足够解释中国援助的变化。面板B中第二阶段的回归结果显示,在列(2)与列(3)的模型设定下,Durbin-Wu-Hausman一致拒绝OLS估计与2SLS估计相同的原假设,表明OLS估计确实存在援助的内生性问题。同时,列(3)的2SLS估计系数为0.023,比原OLS估计系数高出较多,说明OLS估计严重低估了援助对中国国际影响力的正向作用。列(3)弱工具变量稳健的Anderson-Rubin Interval(区间估计)显示,即使存在弱工具变量的影响,中国对国家

| 面板A: 第一阶段回归 | 因变量:中国援助价值(滞后两期log) | |||||||||||

| (1) | (2) | (3) | ||||||||||

| 钢铁产量×援助频率 | 0.011***(0.001) | 0.007***(0.001) | 0.007***(0.001) | |||||||||

| 控制变量 | 非控制 | 非控制 | 控制 | |||||||||

| 年份固定效应 | 非控制 | 控制 | 控制 | |||||||||

| 国家固定效应 | 非控制 | 控制 | 控制 | |||||||||

| R-squared | 0.553 | 0.638 | 0.639 | |||||||||

| Kleibergen-Paap F-statistic | 298.016*** | 28.496*** | 29.122*** | |||||||||

| Anderson LM Statistics | 50.646*** | 18.635*** | 17.055*** | |||||||||

| 观测值 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | |||||||||

| 面板B: 第二阶段回归 | 因变量:与中国投票一致的频率 | |||||||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||

| 中国援助 | 0.021**(0.009) | 0.024***(0.009) | 0.023***(0.009) | |||||||||

| 钢铁产量×援助频率 | 0.002**(0.001) | |||||||||||

| 控制变量 | 非控制 | 非控制 | 控制 | 控制 | ||||||||

| 年份固定效应 | 非控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||||||||

| 国家固定效应 | 非控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||||||||

| Durbin-Wu-Hausman | 7.572** | 22.708*** | 18.921*** | |||||||||

| AR Confidence Interval | [0.003,0.039] | [0.009,0.0048] | [0.008,0.044] | |||||||||

| 观测值 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | ||||||||

| 注:工具变量为滞后3年的中国钢铁年人均产量与受助国接受中国援助频率的乘积项。下同。 | ||||||||||||

在影响大小方面,根据列(3)的估计结果,中国对国家

2. 安慰剂检验。虽然本文无法在社会科学中滴水不漏地证明识别策略的有效性,但可以通过安慰剂检验(Falsification Test)来侧面检验设计的可靠性。本文的关键在于交叉形式的工具变量需具有排他性(Exclusion Restriction)性质,即该工具变量对中国国际影响力的作用来自中国对外援助而非没有控制的其他变量。在现有的模型框架下,本文将尝试分析逻辑上不可能出现的自变量显著影响因变量的情形,如果在实际回归结果中出现了自变量的估计系数显著,说明现有的模型设计及其对现实逻辑的理解完全错误,即证明了工具变量不满足外生性条件。因此,本文使用未来工具变量的变化回归过去中国对国家

| 面板A: 第一阶段回归 | 援助(2000—2004年) | 援助(2000—2006年) | ||

| 2006—2010年 | 2010—2014年 | 2007—2013年 | 2008—2014年 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 核心自变量 | ||||

| 钢铁产量×援助频率 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.004 |

| (0.006) | (0.007) | (0.004) | (0.004) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R-squared | 0.558 | 0.561 | 0.503 | 0.500 |

| 观测值 | 325 | 325 | 543 | 543 |

在面板B中,本文根据面板A中的逻辑尝试了简约的回归模型,即使用未来工具变量的变化回归过去中国国际影响力的变化(因变量)。按照本文的理论假设,在中国还没有与国家

| 面板B: 简化形式回归 | 与中国投票一致频率(2000—2004年) | 与中国投票一致频率(2000—2006年) | 与中国投票一致频率(1985—1999年) | ||

| 2006—2010年 | 2010—2014年 | 2007—2013年 | 2008—2014年 | 2000—2014年 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 核心自变量 | |||||

| 钢铁产量×援助倾向 | 0.030 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | —0.001 |

| (0.018) | (0.019) | (0.014) | (0.015) | (0.011) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R-squared | 0.884 | 0.882 | 0.868 | 0.868 | 0.738 |

| 观测值 | 325 | 325 | 543 | 543 | 1 517 |

| 注:面板A中列(1)和列(2),因变量均为2000—2004年的中国援助,核心自变量为使用2006—2010年和2010—2014年中国钢铁年人均产量与受助国接受中国援助频率构造的工具变量;面板A中列(3)和列(4),因变量都是2000—2006年的中国援助,核心自变量为2007—2013年和2008—2014年中国钢铁年人均产量与受助国接受中国援助频率构造的工具变量。面板B中列(1)和列(2),因变量都是2000—2004年与中国投票一致的频率,核心自变量分别为使用2006—2010年和2010—2014年中国钢铁年人均产量与受助国接受中国援助频率构造的工具变量;面板B中列(3)和列(4),因变量均为2000—2006年与中国投票一致的频率,核心自变量分别为使用2007—2013年和2008—2014年中国钢铁年人均产量与受助国接受中国援助频率构造的工具变量;面板B中列(5)的因变量为1985—1999年与中国投票一致的频率。 | |||||

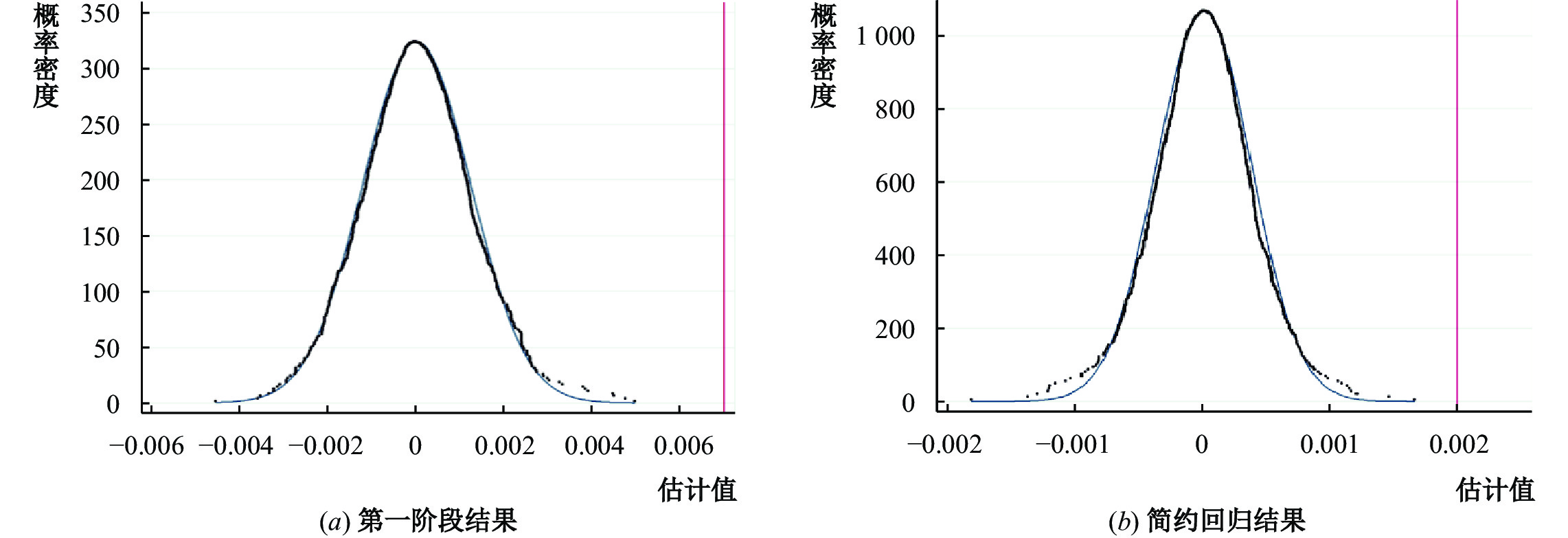

为了尽量穷尽可能进行证伪检验,本文根据La Ferrara等(2012)的做法,进行了1000次“错误”回归并将得到的估计系数密度绘制在图1中。具体而言,首先在不同年份随机产生与实际钢铁产量和接受援助概率完全不同的值;然后把这些“错误”的值代入第一阶段和简化形式的回归。根据本文的理论框架,这些“错误”的工具变量不应该对援助产生显著影响。如果“错误”情境下的工具变量估计系数与“真实”情况下的系数基本相同,那么显然本文设计的模型偏离了现实,即该识别策略无法回答本文提出的问题。结果如图1显示,“错误”情形下得到的工具变量密度分布基本在零值附近,并且该分布并不与黑色竖线标识的真实估计值重合。

|

| 图 1 使用“错误”工具变量实验1 000 次的结果 注:通过生产与实际接受援助概率和人均钢铁产量完全不同的随机值构造工具变量进行第一阶段和简约形式的回归。将上述试验重复1 000次后得到估计系数密度分布,并绘制在图中。 |

综上所述,上述三类安慰剂检验并没有证明基准的识别策略存在严重漏洞,从而进一步增强了本文基准实证结果的可靠性。

(二)进一步结果探讨:传导机制

对外援助白皮书的内容表明,中国对其他国家进行援助的一个主要原因是促进受助国的经济发展和民生改善。如果援助达到了这样的目的,必然会增加受助国对中国的好感,因此提高了中国的国际影响力。为了检验这一逻辑,本文使用基准公式(2),以工业发展类指标作为因变量进行了回归分析。结果表明,中国援助显著促进了受助国交通、电力、移动电话和信息网络设施的全面建设,从而为工业发展奠定基础。表4列(1)—列(3)显示了援助对相应工业发展的影响。列(1)的结果显示,援助显著增加了受助国的工业增加值。根据联合国工业发展组织的定义,我们在列(2)和列(3)中使用两个备选的工业发展指标,即工业产能(工业附加值与人口的比值)和工业密度(工业附加值与GDP的比值)。列(2)和列(3)的结果相似,援助系数仍然为正向且在5%的水平上显著。以上结果表明,中国援助通过对基础设施等项目的投入的确显著推动了受助国的工业化发展。

| 工业附加值 | 工业产能 | 工业密度 | 工业就业率 | 农业就业率 | 制造业附加值 | 第三产业附加值 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| 核心自变量 | |||||||

| 援助 | 0.156*** | 0.074** | 0.036** | 1.115* | 2.057*** | 0.122*** | 0.148*** |

| (0.039) | (0.030) | (0.016) | (0.669) | (0.727) | (0.042) | (0.034) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 424 | 1 411 | 1 411 | 1 411 |

| 注:列(1)的因变量为工业附加值;根据UN Industrial Development Organization对工业产能和工业密度的定义,列(2)的因变量为工业附加值除以人口(世界银行数据),列(3)的因变量为工业附加值除以GDP(世界银行数据);列(4)和列(5)的因变量分别为工业和农业的就业率;列(6)和列(7)的因变量分别为制造业和第三产业的附加值。 | |||||||

在目前的文献中,有学者发现中国的项目援助通常由中方自带工人参与(Wegenast等,2019),并不雇佣受助国的工人,因此中国援助并没有提升当地居民的福利。这类研究的一个较大缺陷在于没有考虑中国援助的自选择性问题:中国援助可能选择性地进入较为落后的地区,力图改变其现状。这也符合中国对外援助白皮书中所倡导的援助需要促进当地的经济发展。在这种情况下,这类研究的模型估计显示中国援助与失业的负向关系并不难理解,但这并不能证明中国援助将导致失业,只能说明中国援助的正向作用(若存在)不足以扭转当地的经济窘况。利用能够克服自选择问题的公式(2),本文在表4列(4)和列(5)中分别检验了中国援助对受助国工业就业率和农业就业率的影响。结果显示,在使用解决自选择性问题的因果关系模型之后,中国援助促进了受助国的工业就业率,说明中国的援助项目在雇佣了当地工人的同时也促进了当地的工业发展。并且,本文发现受助国的农业就业率下降,表明中国援助促进了受助国的农村劳动力向城市转移。这一现象是发展中国家工业化的重要一步(Lewis,1954),也间接印证了中国援助推进受助国工业化的结论。

制造业对一国的发展至关重要。二十世纪六七十年代,发达国家就是利用自身制造业的优势压低发展中国家的原材料价格来实现剥削的。但是,跨越阶段的工业化必然失败,先发展工业再发展服务业才是正确的道路。在表4列(6)和列(7)中,本文对发展指标进行细化,具体检验了中国援助是否促进了受助国的制造业和服务业的发展,因变量分别为制造业和服务业的附加值。列(6)和列(7)的结果显示,中国的援助显著促进了制造业和服务业的增长,这说明受助国的农村劳动力同时转移到了第三产业部门。

由于目前发展中国家仍不断发生内战,而战争对经济发展存在不可估量的损失(Miguel和Roland,2011)。内战发生的一个主要原因是人民的生活水平达不到预期(Miguel等,2004)。Nunn和Qian(2014)发现,美国的粮食援助增加了受助国发生内战的可能性,这主要是因为粮食运输过程中会经过政府控制薄弱的地区,增加了反政府武装对粮食进行掠夺的可能性。既然和平是发展的重要先决条件,同时也有文献探讨过个别援助类型(如粮食援助)对和平稳定的负面影响,本文在表5列(1)中对内战进行相关分析。因变量为国家

| 内部冲突发生率 | 政府清廉度 | 清廉度:中国文化

影响大 |

清廉度:中国文化

影响小 |

受助国民众对

中国态度 |

|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 核心自变量 | |||||

| 中国援助 | −0.088**(0.037) | 0.071*(0.041) | 0.073*(0.039) | 0.099(0.073) | 0.032*(0.017) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 是 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Kleibergen-Paap F-statistic | 29.122*** | 29.122*** | 5.438* | 11.547** | |

| Anderson LM Statistics | 17.055*** | 17.055*** | 4.585** | 9.188*** | |

| Durbin-Wu-Hausman | 22.397*** | 17.348*** | 9.095*** | 12.042*** | |

| 观测值 | 1 424 | 1 424 | 494 | 930 | 60 154 |

| 注:列(1)的因变量为国家i是否发生内战的指示变量,若国家i的政府与一个或多个内部反对派团体之间在年份t发生冲突,则设为1;否则为0。列(2)的因变量为国家i的清廉水平,数据来自世界银行,用以反映政府对社会精英和官员以公谋私的控制能力(Acemoglu等,2005),该指数的数值越高表示政府的清廉水平越高。列(5)的因变量为个体对中国的评价指数,来自Pew Research Global Attitudes调查,分为“很有好感”“有些好感”“不喜欢”“很不喜欢”四类,该因变量的数值越高表示对中国的评价越好。由于列(5)使用了差分的OLS以消除个体固定效应,提高计算效率,因此不报告三项检验值。 | |||||

根据Acemoglu等(2005)的研究,在和平与经济进入增长通道的基础上,有效的政府管理才能保障经济的持久增长。Isaksson和Kotsadam(2018)发现,在中国援助建设项目较多的地区,受调查居民认为当地政府存在更多的腐败行为。他们认为原因在于:中国援助并不要求受助国对政府进行治理;同时根据Transparency International的测度,中国自身的腐败程度较高,并可能通过与当地政府的交流把中国的腐败文化传递出去,最终导致当地的腐败程度增加。本文认为:第一,Transparency International作为第三方研究机构对中国的腐败调查指数并没有得到官方认可。因为每个国家的国情不同,第三方的主观判断无法反映中国的真实情况。第二,Isaksson和Kotsadam(2018)使用了OLS模型探讨援助与腐败的相关性,但并不能说明中国援助导致了腐败的增加,很可能是中国有意识地选择发展较落后地区进行援助来改善当地的经济基本面,同时文化和地理等遗漏因素可能影响援助和腐败。因此,上述问题将导致Isaksson和Kotsadam(2018)的估计存在偏差。为了更充分地探讨本文的机制,同时弥补Isaksson和Kotsadam(2018)中的方法论缺陷,列(2)将公式(2)的因变量更换为政府的廉洁水平,据此来探讨中国援助对受助国政府腐败水平的影响(Acemoglu等,2005)。政府廉洁水平的数据来源于世界银行,该指数反映了政府对官员和精英以公谋私的控制能力,估算数值在−2.5到2.5之间,越大的数值表示政府更加廉洁。列(2)的结果显示,中国援助显著提升了受助国政府的廉洁水平。按照估计系数,中国援助每增加一个标准差,受助国政府的廉洁水平将提高0.159。对该结果的一种可能解释是:中国的儒家文化思想强调廉洁奉公,受助国在接受中国援助的过程中(项目接受、商谈和建设),受到中国援助负责人和项目工作人员的包括廉洁奉公思想的儒家文化的影响,潜移默化地提升了廉洁水平。

儒家文化强调“廉政以为民”“吏以廉为先”,并在相关著作中皆有论述,如孟子言“可以取,可以毋取,取则伤廉”;《周礼》对官吏品德提出“一曰廉善、二曰廉能、三曰廉敬、四曰廉正、五曰廉法、六曰廉辨”的要求。习近平主席在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上也强调包括清廉从政、勤勉奉公思想在内的儒家文化可为国家治理提供启示。若援助中渗透廉政文化思想的假设成立,则被儒家文化影响较大的国家更容易接受中国援助工作人员在项目执行过程中清正廉洁的行为并加以模仿,也更愿意接受中国国内的反腐败政策,因此中国援助对当地政府廉洁水平提高的作用更大。

本文对上述推断进行了实证检验。第一,整理了国家汉办关于各国孔子学院的数量统计(数据来源于 http://www.hanban.org/index.html),用以表征各国受儒家文化思想影响的程度;第二,使用各国孔子学院数量的中位数,将样本分为大于和小于中位数的两个子样本进行回归。列(3)和列(4)的结果显示,中国援助对受助国政府廉洁水平的正向作用在受儒家文化思想影响较大的子样本中更加显著,从而验证了中国援助是通过正能量的文化传播这一渠道影响因变量的。同时,该结果也符合当下习近平主席提出的中国文化“走出去”战略。

上述的机制结果表明,中国援助显著改善了受助国的发展状况。基于这些结论,对于基准结果,一个更为直接的解释机制是:受助国居民对中国具有更多的好感,持有更高的评价,也就更愿意接受中国的立场。本文假设接受中国援助较多的国家对中国的评价更高,与中国在联合国投票的一致比例会更高。为检验这一推断,本文使用Pew Research Global Attitudes(2010—2014)的个人问卷调查进行分析,并利用Pew调查中的问题“Please tell me if you have a very favorable,somewhat favorable,somewhat unfavorable or very unfavorable opinion of China”构造因变量。因变量的数值为1、2、3和4,数值越大表示对中国的评价越高。在剔除掉遗漏数据后,本文得到了横跨30个国家的60154个样本。使用公式(2)对其进行回归,并将因变量更改为个人对中国的评价,回归结果汇报于表5中的列(5)。结果显示,中国援助显著提高了受助国居民对中国的评价,中国援助每增加一个标准差,受助国居民对中国的评价将提高0.1个标准差。

六、结论与政策建议

对外援助作为中国“对外开放”基本国策的内容之一,从新中国成立之初至今都备受中央政府重视。2018年《关于改革援外工作的实施意见》和组建国家国际发展合作署决定的通过都标志着中国对外援助工作科学体系的逐渐完善和成熟,其中特别强调了对外援助将服务于中国外交整体布局,充分发挥其作为提高国际影响力重要手段的作用。据此,对外援助在未来不仅是提高中国国际影响力的重要渠道,也是彰显负责任国际成员形象的关键平台。目前系统探讨中国对外援助影响的文献较少,而西方媒体就中国对外援助的有效性进行片面报道。基于上述背景,本文利用2000—2014年间111个国家接受中国援助的数据,运用工具变量法对援助是否提升中国国际影响力展开分析。研究表明:援助促进了受助国的工业和社会发展,传播了中国的廉政文化,正向影响了当地居民对中国的积极评价,显著增加了受助国对中国立场的认可度,进而提升了中国的国际影响力。

根据上述研究结论,本文可以得到以下政策启示:第一,本文为“中国模式”的有效性提供了证据(基础设施建设先于经济发展,这对后续工业化有重要作用),从侧面验证了现有政策的正确性。第二,应发挥援助对输出中国优良文化的作用。应设置一定的激励机制,鼓励参与“走出去”援助的中国员工恪守优良传统,向接受援助国的人民传播中国文化的正能量,增强对外援助对优秀传统文化的传播作用。第三,建立有中国特色的援外理论体系还需考虑援助的实际效益。为了提高中国援助的效果,需要针对不同文化背景、处在不同经济发展阶段的援助对象,因地制宜地制定合理的援助目标、分配援助资金,解决受援助国家急需面对的社会问题。第四,应改进对外援助的匹配机制。在匹配援助对象时更加注重援助对其产生的经济效益而非受助国的政治偏好,尊重受助国的选择与比较优势。将援助、投资与贸易有机结合,以推动受助国的经济发展。第五,要通过严格的理论分析和实践经验,宣传对外援助是正面的外交手段,助力中国早日实现大国外交的国际布局。

| [1] | 林毅夫. 中国经济专题(第2版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [2] | 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36–50. |

| [3] | Acemoglu D, Johnson S, Robinson J. The rise of Europe: Atlantic trade, institutional change, and economic growth[J]. American Economic Review, 2005, 95(3): 546–579. DOI:10.1257/0002828054201305 |

| [4] | Acemoglu D, Johnson S, Robinson J A, et al. Income and democracy[J]. American Economic Review, 2008, 98(3): 808–842. DOI:10.1257/aer.98.3.808 |

| [5] | Barro R J, Lee J W. A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010[J]. Journal of Development Economics, 2013, 104: 184–198. DOI:10.1016/j.jdeveco.2012.10.001 |

| [6] | Berger D, Easterly W, Nunn N, et al. Commercial imperialism? Political influence and trade during the cold war[J]. American Economic Review, 2013, 103(2): 863–96. DOI:10.1257/aer.103.2.863 |

| [7] | Bertrand M, Duflo E, Mullainathan S. How much should we trust differences-in-differences estimates?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(1): 249–275. DOI:10.1162/003355304772839588 |

| [8] | Bluhm R, Dreher A, Fuchs A, et al. Connective financing: Chinese infrastructure projects and the diffusion of economic activity in developing countries[R]. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary, 2018. |

| [9] | Copper J F. China’s foreign aid and investment diplomacy, volume III: Strategy beyond Asia and challenges to the United States and the international order[M]. New York City: Palgrave Macmillan, 2016. |

| [10] | Dreher A, Fuchs A, Hodler R, et al. African leaders and the geography of China’s foreign assistance[J]. Journal of Development Economics, 2019, 140: 44–71. DOI:10.1016/j.jdeveco.2019.04.003 |

| [11] | Dreher A, Fuchs A, Parks B, et al. Aid, China, and growth: Evidence from a new global development finance dataset[J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2021, 13(2): 135–174. DOI:10.1257/pol.20180631 |

| [12] | Dreher A, Nunnenkamp P, Thiele R. Does US aid buy UN general assembly votes? A disaggregated analysis[J]. Public Choice, 2008, 136(1−2): 139–164. DOI:10.1007/s11127-008-9286-x |

| [13] | Isaksson A S, Kotsadam A. Chinese aid and local corruption[J]. Journal of Public Economics, 2018, 159: 146–159. DOI:10.1016/j.jpubeco.2018.01.002 |

| [14] | La Ferrara E, Chong A, Duryea S. Soap operas and fertility: Evidence from Brazil[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2012, 4: 1–31. |

| [15] | Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of Labour[J]. The Manchester School, 1954, 22(2): 139–191. DOI:10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x |

| [16] | Miguel E, Roland G. The long-run impact of bombing Vietnam[J]. Journal of Development Economics, 2011, 96(1): 1–15. DOI:10.1016/j.jdeveco.2010.07.004 |

| [17] | Miguel E, Satyanath S, Sergenti E. Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach[J]. Journal of Political Economy, 2004, 112(4): 725–753. DOI:10.1086/421174 |

| [18] | Nunn N, Qian N. US food aid and civil conflict[J]. American Economic Review, 2014, 104(6): 1630–1666. DOI:10.1257/aer.104.6.1630 |

| [19] | Stock J H, Yogo M. Testing for weak instruments in linear IV regression[A]. Andrews D W K, Stock J H. Identification and inference for econometric models: Essays in honor of Thomas Rothenberg[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. |

| [20] | Thacker S C. The high politics of IMF lending[J]. World Politics, 1999, 52(1): 38–75. DOI:10.1017/S0043887100020025 |

| [21] | Wegenast T, Krauser M, Strüver G, et al. At Africa’s expense? Disaggregating the employment effects of Chinese mining operations in Sub-Saharan Africa[J]. World Development, 2019, 118: 39–51. DOI:10.1016/j.worlddev.2019.02.007 |