2023第49卷第7期

2. 江南大学 商学院,江苏 无锡 214122

2. School of Business, Jiangnan University, Wuxi 214122, China

一、引 言

党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济。2021年10月18日,中共中央政治局就推动中国数字经济健康发展进行集体学习,习近平总书记在主持学习时强调:“发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择……当今时代,数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机,是新一轮国际竞争重点领域。”数字经济与数字技术发展引发了支撑商业社会的底层技术架构的急剧变迁。从技术变迁史看,新的技术突破往往伴随组织治理模式的调适,要求企业积极适应不连续的技术迭代,相关研究也发现了新兴数字技术与公司治理范式革新的紧密联动关系(刘政等,2020)。如何围绕国家大数据战略优化布局、调整治理模式和战略定位并推动数字化转型,成为中国企业的一项核心任务。作为人类商业史上最为古老且重要的组织形态,家族企业历经数次重大技术变革,是现代商业社会中具有极强生命力和影响力的组织形式(李新春等,2020)。而当前数字技术变迁背景下中国家族企业数字化转型所面临的挑战及适应性对策尚缺乏理论研究。

工业革命以来,家族企业与制度环境的共生演化本质上是其适应技术所引致的制度变迁而不断实施组织变革与自我调适的过程。有文献指出,家族企业重视连续性、权威控制与社区纽带等情感目标和文化价值观,会阻碍其及时采纳新的技术变革(Köenig等,2013),使其在新一轮数字产业竞争中面临诸多现实难题。过去不乏像钱德勒这样的著名学者断言家族企业只是一种在传统经营和现代管理模式之间的过渡形态,但现实中家族企业这一组织形态几乎贯穿了整个人类商业发展史。任何时代、国家与行业中都不乏繁盛的家族企业,从传统手工作坊到资本密集型财阀,从公开上市公司再到高科技企业,历史上数次工业革命引发机械化、规模化、资本密集化和信息化变革,并没有如理论所预期的那样使家族企业消亡,反而催生出更加多元且多样的家族治理创新(Colli,2003;Tang,2011)。

作为第四次工业革命的核心,企业数字化变革的深远影响超越了一般的不连续技术革新,因为数字主义所强调的大数据、数据化和普适计算改变了传统决策和治理模式(陈德球和胡晴,2022),更深入触动了家族企业伦理关系性治理与社会情感根基。家族成员缔结以血缘、亲缘为纽带的人格化关系契约与制度秩序,形成传统的裙带关系、家长制权威以及家族意志(李新春等,2018)。与之相反,企业数字化具有典型的去人格化特征,涉及信息结构、管理方式、运营机制和生产过程多维度重塑,具有高度复杂的技术性特征(刘淑春等,2021),同时具有削弱高管权力、增强基层权力和诱使组织向下赋权的去中心化影响(刘政等,2020)。技术数字化使引进家族外部治理甚至渡让决策成为一种趋势,而智能自动化使雇员结构等原以家庭为核心联结的人格化社会关系体系被迫重组迭代,这让家族企业不得不有所顾虑。重视情感目标的特征及由此衍生的人格化治理方式,与数字化本质上去人格化的特点存在紧张关系,这是现阶段家族企业实现数字化管理变革的一大重要挑战。

国外文献基于不同国家技术发展与制度背景下的家族企业数字化转型战略展开讨论。这些研究大多集中在发达国家,如德国、意大利、英国等,但尚未深入探讨中国这一重要经济体。此外,这些文献更多借助案例研究对家族企业数字化转型的战略过程进行剖析(Rashid和Ratten,2020;Soluk和Kammerlander,2021),而实证研究尚未形成定论。例如,Prügl和Spitzley(2021)基于德国家族企业样本,发现家族对企业的情感认同阻碍了其数字化转型。Ceipek等(2021)指出,在德国上市家族企业中,家族在高管团队中的涉入显著抑制了物联网创新。而Soluk等(2021)发现,家族对数字商业模式创新具有积极影响。Bourke等(2019)则发现,英国中小家族企业与非家族企业在数字技术采用方面没有显著区别。上述研究表明,家族企业的数字化转型过程取决于一国文化、制度和技术发展,而且家族治理和社会情感优势的有效激发受到多种情境因素的影响。尽管家族情感与数字技术之间存在紧张关系,但是中国式家族治理模式背后所蕴含的情感力量与适应性对数字化转型的影响存在积极一面,社会纽带和资源、守正创新以及勤俭节约和家庭团结等适应机制有待深入挖掘。

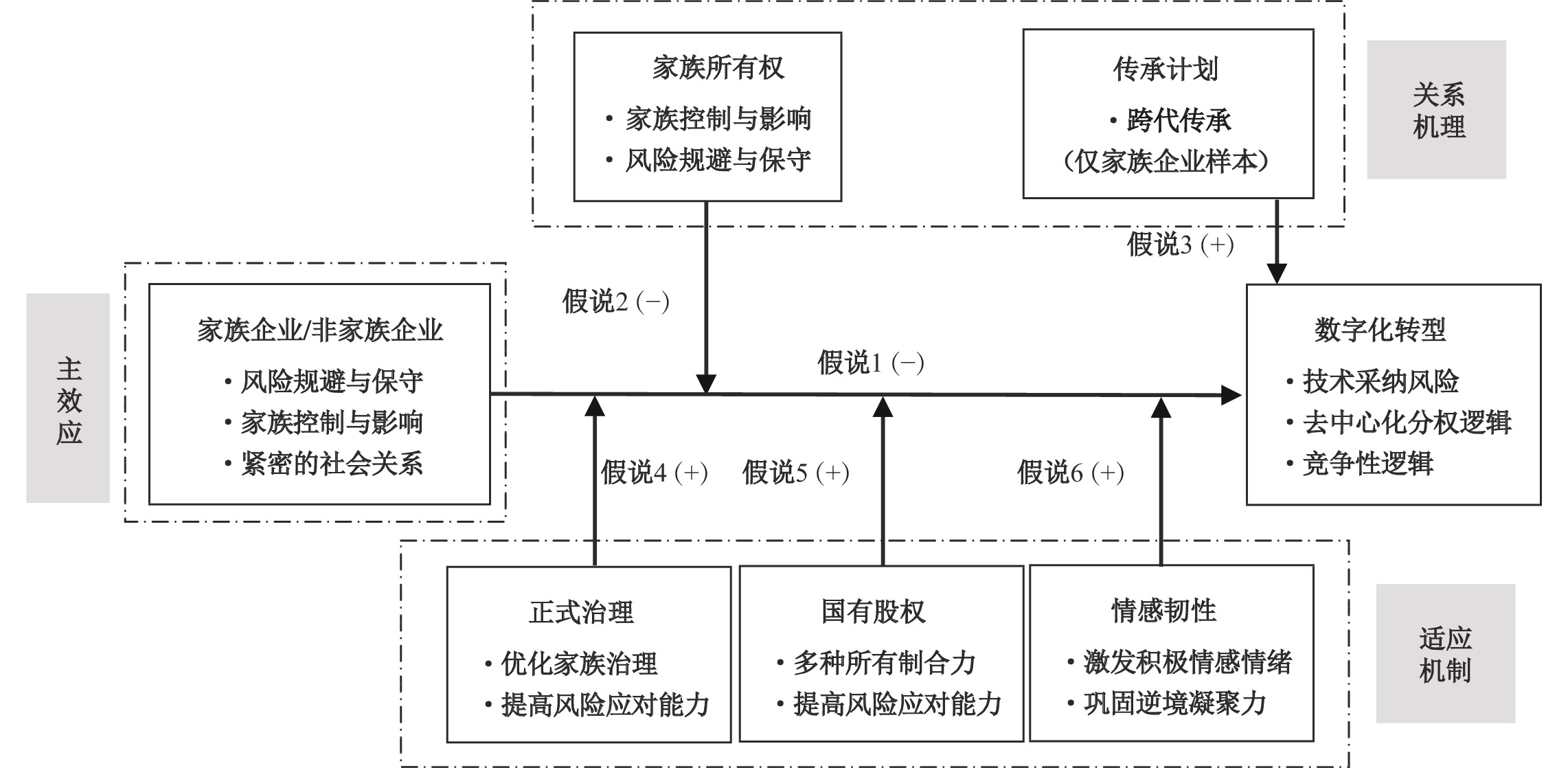

本文将探讨以下问题:第一,从基本关系机理出发,在数字化转型方面,现阶段家族企业还是非家族企业更加积极深入?第二,随着家族所有权集中,家族企业与非家族企业的数字化转型差距会产生何种动态变化?第三,作为家族企业长期愿景的体现,积极制定和推进传承计划如何影响其数字化转型?第四,从适应机制出发,家族企业健全正式治理制度(股东会、董事会和监事会制度)如何影响家族企业与数字化转型的关系?第五,从家族企业利用社会纽带的优势来看,国有股权参与治理通过何种机制影响家族(非家族)企业与数字化转型的关系?第六,受新冠肺炎疫情冲击,不少企业面临现金流压力和营收下降,这对投入高、风险大的数字化转型而言极为不利。那么在此期间,家族企业的数字化转型是呈现出一种更传统、保守的特征,还是更强、更积极的韧性和适应性?

本文的研究为家族企业和数字化转型研究做出一些贡献。首先,家族企业数字化转型的数字鸿沟问题及其弥合机制亟待实证研究。本文基于社会情感财富(Socio-emotional Wealth,SEW)与技术变迁互动的历史比较视角,剖析了家族企业与数字化转型之间的内在关系机理与异质性,区分了不同SEW维度对家族企业数字化转型的异质性影响,如代表狭义SEW的家族所有权和广义SEW的跨代传承等(Gu等,2019)。因此,本文丰富并扩展了多维度SEW视角下的家族企业数字化转型研究,对解决当前实证研究结果的争议有所裨益。其次,本文考察了家族企业面临数字技术冲击的适应机制,深入到治理变革、社会纽带和情感韧性三个层面,对家族企业数字化转型进行了系统的情境异质性检验。本文发现,正式治理和混合所有制改革能够约束家族企业的人格化诉求,缓解人格化的局限性,帮助其适应数字化转型。此外,外部冲击激发了家族企业韧性和情感的人格化优势,反而驱动家族积极承担风险,实施数字化战略变革。最后,虽然家族企业数字化转型引起国内外学者的高度关注,但是由于缺乏企业数字化的数据,相关研究大多采用案例分析和概念发展等定性方式。此外,实证研究对企业数字化的测量或多或少存在侧重传统IT投资、存在测量偏误以及代表性不足等局限性。本文借助2020年最新一期全国私营企业调查(CPES),捕捉家族企业的数字化转型阶段特征,与现有研究相得益彰。

二、理论基础与研究假说

(一)家族企业数字化转型文献评述

现有文献主要从技术、组织管理以及组织所嵌入的环境三个角度剖析了企业数字化转型的前因(Hanelt等,2021) ,并对家族企业这一极具特色的组织形态的数字化转型产生了浓厚的研究兴趣,因为家族企业具有区别于非家族企业的特有情感目标、治理模式和资源结构,在数字化转型中的表现显著不同。家族企业大多受到家族情感财富的人格化特征的约束,而数字化转型具有“去人格化”导向,这对家族企业来说更具挑战性(Kammerlander和Ganter,2015)。一方面,现有文献对家族企业在数字化转型过程中的战略构成及所需的动态能力进行了详尽剖析。Soluk和Kammerlander(2021)认为,家族企业的数字化转型由流程数字化、产品和服务数字化、商业模式数字化三个阶段组成。Ano和Bent(2022)通过访谈发现,长期导向、情感依恋、创业遗产、个性化参与以及对员工的关注有助于家族企业的数字化转型。另一方面,有关家族企业数字化转型的理论与实证研究仍存在争议,主要分析了家族涉入(家族所有权、管理权等)对物联网技术、数字商业模式和数字创新的影响效应和情境因素(Ceipek等,2021;Soluk等,2021)。

数字化转型本质上是一种不连续的技术变革,与传统的转型和创新轨迹和规范迥然相异。由于重视延续性、权威控制以及社区纽带等情感目标和文化价值观,家族企业对数字化这类不连续技术的反应较慢,而这归根结底是受其独特的人格化非经济动机所驱动。因此,社会情感财富理论常被用于分析家族企业人格化特征与数字化转型技术变迁的互动。社会情感财富被定义为家族凭借其所有者、决策者和管理者身份,从家族企业获得的非经济收益的总和(Gómez-Mejía等,2007)。

从技术变迁历史来看,数次工业革命所带来的机械化、资本化和信息化极大地提高了组织效率,促进了企业规模扩张,使得家族企业的整体控制与权威得到强化。而资本密集型增长又催生了管理专业化以及所有权和控制权的分离。这两种相互关联的治理特征引致了对家族企业社会情感财富不同维度与程度的影响。从历史经验来看,即使有些技术变迁不利于家族情感,家族企业往往也可以衍生出适应外部技术变化的治理形态,延展组织结构,呈现出极强的治理弹性和韧性。技术变迁与家族企业社会情感财富的互动关系并非一成不变,也非此消彼长,而是一种相互依存的共生演化关系。本文将探讨中国家族企业“人格化”特征与数字化转型“去人格化”特征的共生关系,并关注这种共生关系如何伴随企业治理变革、跨代传承以及社会纽带构建和外部冲击而演变,从而呈现家族企业与数字技术相互依存的完整图景。

(二)家族企业数字化转型机理分析

1. 家族企业与非家族企业的“数字鸿沟”

由于家族企业采纳技术变革更加谨慎且反应较慢,数字化转型与家族企业社会情感财富的互动关系值得关注。基于社会情感财富理论所蕴含的人格化逻辑,现阶段家族企业数字化转型呈现以下规律:

第一,家族企业由社会情感财富所衍生的风险规避与保守的人格化逻辑与数字化转型的技术采纳风险存在紧张关系。数字化转型具有较高的技术采纳风险,稍有不慎可能导致企业面临倒闭危机,这与家族企业偏好战略稳健性和历史连续性的情感需求不兼容(Köenig等,2013)。从人格化诉求出发,家族企业通常比非家族企业更加保守,具有风险规避倾向,更加倾向于维持原有经营模式,战略方向也更加稳定一致,因而具有路径依赖的特点(Gómez-Mejía等,2007;Gomez-Mejia等,2011)。而数字化转型意味着企业生产流程、管理范式、治理结构和商业模式的根本性变革,需要大量财务投入,不可避免产生较高的经济风险。同时,数字化转型具有较强的技术复杂性特征。受限于相关知识和经验欠缺,许多家族企业主表示对数字技术的了解不足(刘淑春等,2021)。这种技术复杂性特征使数字化对企业的影响更加不确定,从而形成更强的风险感知。

第二,家族企业注重家族权威控制的人格化逻辑与数字化转型的去中心化分权逻辑存在紧张关系。数字化转型超越了一般技术变革,更深层次地改变了公司治理逻辑,使得公司治理各个层面呈现去中心化的趋势(陈德球和胡晴,2022)。一方面,数字技术具有高度复杂性,家族可能缺乏相关专业人才,而引进外部人才会使家族面临决策渡让的风险。这将增加代理成本,并损害家族对权威和业务控制的人格化诉求。另一方面,数字化过程意味着家族企业需要将部分决策渡让给人工智能、算法和大数据分析,这与传统上基于家族企业主个人经验与权威的决策模式格格不入。此外,从效率逻辑来看,数字化转型导致组织分权趋势,因为数字技术提高了集权的信息成本,降低了分权的代理成本,这意味着分权模式更利于组织效率(刘政等,2020)。近期的文献还表明,由于数据和信息的高效流动,家族治理更容易受到内外部力量的监督和约束(祁怀锦等,2020)。

第三,家族企业注重长期社会纽带的人格化逻辑与数字化转型的竞争性逻辑存在紧张关系。一方面,数字化转型涉及企业雇员结构的更迭,企业需要在高层引进专业人才和管理人才,对中基层家族成员以及以家族为核心的职能岗位进行全方位调整。另一方面,数字化组织之间的合作效率更高(Park等,2020;Lumineau等,2021),家族企业数字化转型最终可能会波及家族的外部市场和社会关系(如长期合作的供应商和客户等)(Kellogg,2022),改变家族企业的内外部社会结构,损害家族长期运营的社会纽带。由于不愿轻易放弃长期经营的社会纽带,家族企业的数字化转型进程往往会慢于非家族企业。

第四,从制度和社会背景来看,中国人历来重视家族传统,社会情感财富作为中国家族企业人格化特征的表现,与数字化转型过程中的去人格化本质的冲突更加强烈。同时,中国社会信任存在差序格局特征,职业经理人市场尚待完善,许多家族企业对新兴的数字技术缺乏可借鉴的经验。这进一步加剧了中国家族企业数字化转型所面临的风险,增加了社会情感财富损失的可能性。此外,在目前中国企业普遍由创始人控制业务的背景下,家族企业创始人对于丧失企业控制权难免怀有更强的情感顾虑。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说1:与非家族企业相比,中国家族企业的数字化转型程度较低。

2. 家族股权集中与“数字鸿沟”分化

近期的文献强调必须区分家族企业异质性,其中家族所有权是家族嵌入公司治理体系异质性的重要体现(李新春等,2020)。从法律意义上,家族所有权是保障家族拥有并控制企业的人格化诉求的合法性基础,被视为家族企业的本质和社会情感财富的集中表现(Gomez-Mejia等,2011;Berrone等,2012)。家族式治理在中国私营企业中相当常见,因为家族可以通过持有大量股份来牢牢掌控企业战略决策以维持人格化治理(何轩等,2014)。随着家族所有权的增加,家族式治理所呈现出的人格化特征,如家族企业主的个人权威、家族对战略决策的控制以及对社会纽带等情感财富的重视会逐渐加深。在此情况下,假说1所论证的家族逻辑与数字逻辑在人格化与去人格化之间的紧张关系会更加集中反映在家族企业的数字化转型决策中。

家族所有权是家庭财富集中度的体现,与家族企业注重控制和风险规避的人格化诉求密切相关,且所有权赋予家族对战略的控制权,使得家族企业的人格化诉求与技术变迁的紧张关系更大程度反映在企业战略决策中。具体而言,家族所有权是家族控制企业的合法性来源,家族所有权使家族拥有对企业的自由裁量权,家族积累社会情感财富的人格化动机会集中体现在企业战略决策方面。此外,家族长期控制企业会将家族逻辑与意志反映在企业文化、雇员员工结构和战略导向上,这反过来又会强化其人格化特质(Gomez-Mejia等,2011;Berrone等,2012)。因此,家族所有权的高度集中意味着家族有能力掌握企业发展方针,尤其是减少与数字化有关的投资(Soluk等,2021)。同时,这意味着外部资本的参与空间进一步收缩,外部知识、信息、技术等异质性资源收紧,加剧家族企业的资源同质性,这对需要异质性互补资源的数字化转型而言更加不利。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说2:随着家族所有权集中,家族企业与非家族企业的数字化转型差距进一步拉大。

3. 跨代传承计划的“深谋远虑”效应

当家族企业将家族的历史与情感愿景融入企业生命周期,借助“子承父业”形式跨代际保存和延续情感财富时,可以说家族企业的人格化特征更深地刻入企业的基因中,这也表明家族企业逐步形成跨代际的长期决策视野。跨代传承是家族企业最显著的人格化特征,也是家族跨代保存情感财富的首要方式(Gomez-Mejia等,2011)。基于计划行为理论,制定详尽的传承计划既是家族企业跨代传承意图的事实体现(何轩等,2014),也是促进跨代管理交接的重要科学手段。传承越有计划性,越有利于二代继承人经过漫长的历练过程逐渐建立权威并获得他人的认可(罗进辉等,2022)。此外,作为社会情感财富的重要维度,跨代传承与家族企业具有长期导向密切相关。与社会情感财富的其他维度不同,跨代传承最有望促进家族企业的数字化转型(Arzubiaga等,2021)。

家族企业制定详尽的跨代传承计划意味着其不再拘泥于眼下的情感得失,而更看重摸索未来可能延续情感财富的可行路径,同时其决策视野已逐步从单一代际控制转变为跨代际控制。回顾工业革命史,技术急剧变迁没有淘汰家族企业,主要是缺乏跨代传承愿景的家族企业主在退休或死亡后选择关停企业(Barker和Ishizu,2012)。而当前践行数字化转型正是家族企业立足于数字经济时代构建核心竞争力、避免家业被时代所淘汰的长远之策。de Groote等(2023)对德国企业的调研发现,开展跨代传承能够延续家族文化和价值观、创业精神和主人翁精神并带来新的知识和人脉,从而提高数字化能力。明确跨代传承计划意味着家族具有跨代决策视野,更加重视数字化转型的长期情感财富积累,也更愿意为数字化转型所带来的长期人格化情感收益而舍弃短期情感损失。Chrisman和Patel(2012)详尽阐述了家族企业的长期与短期情感目标的取舍,认为具有长期导向的家族企业的研发投入(代表风险高但具有长远利益的战略决策)反而比非家族企业要高,具有风险偏好的逆转效应。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说3:家族企业制定明确的传承计划有助于数字化转型。

(三)家族企业对数字化转型的适应机制

1. 治理变革与家族企业数字化转型

家族企业能够在当前高度现代化的背景下生存,其中一个原因是其能够通过适时引入正式的现代公司治理机制即“三会”制度(股东会、董事会和监事会)对其人格化特征进行约束和补充。正式治理对约束家族企业人格化特征而言至关重要(汪林等,2020)。在家族企业中,与正式治理不同,非正式治理是指传统的裙带关系、家长制权威以及家族意志,是家族话语权的具象体现。尽管非正式关系治理在特定阶段有助于降低代理成本,提高家族企业的经济效率,但随着组织规模的扩大,正式制度缺位可能使家族企业治理陷入困境(李新春等,2018)。而正式治理可以有效约束家族权力,减少家族治理的人格化特征对企业发展的不利影响,尤其是家族局限于情感目标而与数字化转型的紧张关系。

构建正式治理制度对家族企业数字化转型有所裨益。一方面,从约束人格化目标的角度,正式治理制度引入了外部参与者(非家族股东、董事和监事)对公司的治理,其职责在于最大化公司发展利益并约束家族谋求私利,平衡经济与情感目标对公司数字化转型的影响。正式治理制度的作用也体现在充分保障非家族参与者的合法话语权上,这在一定程度上避免了家族权威高度集中所产生的“一言堂”现象。另一方面,正式治理制度有助于家族企业克服人格化特征所导致的资源不足难题,通过吸纳外部人才、获得利益相关者的认可,汲取更多外部知识、技术和信息等有利于数字化转型的异质性资源。此外,数字技术的一个挑战在于分权,而正式治理制度有助于帮助家族利用数字技术来降低企业代理成本(刘政等,2020),缓解数字技术导致分权给家族带来的情感顾虑。从目标和资源角度,正式治理制度有助于家族企业的数字化转型。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说4:构建正式治理制度能够缩小家族企业与非家族企业的数字化转型差距。

2. 异质性社会纽带与家族企业数字化转型

家族企业的另一人格化情感优势在于长期与内外部业务合作伙伴(政府、供应商、员工等)的情感互惠所形成的牢固社会纽带(de Groote等,2023),以帮助家族获取外部社会资源(如技术、人才和资金)。数字化转型所需资源具有高度异质性且阶段性变化,这要求企业能够借助外部社会网络和关系及时与外部主体进行动态异质资源互通。在中国政府大力支持数字化转型的背景下,家族企业获取国有股权这一重要的社会资源非常关键。近期的文献相当关注异质性所有权纽带对家族企业行为的影响,其中国有资本是一项重要构成(Berrone等,2022)。对家族企业而言,股权结构安排是影响其战略决策的重要因素(罗宏和秦际栋,2019;叶文平等,2022)。因此,当国有资本仅是参股而非控股民营企业时,国有资本能否为民营企业尤其是家族企业带来数字化战略布局方面的帮助,值得展开深入分析。

第一,许多中国家族企业嵌入当地社区中(He和Xiao,2022),积极开展捐赠、环境治理和保障就业等社会导向活动,成为地区稳定和繁荣的基础,与当地政府形成长期信任合作关系。政府通过国有股份参与治理能够帮助家族企业克服人格化局限性,使其积极适应数字化转型。例如,徐炜等(2020)发现,国有股权参股会改变控股家族对于国际化风险的负面认知态度,增强其国际化投资意愿,减少社会情感财富等人格化诉求的消极影响。基于此,国有股份可以平衡家族企业的人格化逻辑和经济逻辑,尤其是在国家鼓励数字化转型的大背景下,国有股份能够有效缓解人格化情感约束所导致的家族式治理在数字化转型中的局限性。

第二,国有股权能够在家族企业数字化转型过程中助力人才引进、技术培训以及获得补贴和贷款等,有效补充家族企业因人格化偏好而导致的资源稀缺。家族企业因循其人格化品质,也更容易获得政府的支持。例如,国有股权帮助家族企业获得银行贷款和政府补贴,有效缓解数字化转型的资金约束(宋增基等,2014)。此外,国有股权能够带来独特的无形资源,向外界利益相关者传递积极信号,提升家族企业的声誉、知名度和风险承担能力。国有股权还有利于家族企业获得更多支持数字化转型的政策信息,为其提供更多的制度保障(徐炜等,2020),特别是政府提供的数字人才与技术引进以及企业家培训等政策支持。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说5:国有股权参股能够缩小家族企业与非家族企业的数字化转型差距。

3. 情感韧性与家族企业数字化转型

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情使许多企业的经营受到影响,营收下降和现金流压力是关乎中国企业生存发展的重大问题,同时也给企业数字化变革带来新的机遇。因此,家族企业如何突破现金流压力和营收下降而实现数字化转型,这一问题显得尤为重要和迫切。家族企业韧性根本上源于其独特的人格化情感特征,这在动荡环境中尤为关键。家族企业在韧性驱使下深知价值创造的长期性,对投资回报更有耐心;同时,韧性使家族企业具有更强的自律性和自我变革能力,从而抵御短期冲击的影响。

与非家族企业相比,疫情冲击对家族企业数字化转型的负面影响较小,这主要是因为:在逆境中,社会情感财富所蕴含的积极家族情感被充分激发。根据社会情感财富的分析逻辑,存在绩效风险、低于绩效预期会激发家族企业承担风险、改变现状的意愿(Gómez-Mejía等,2007),而疫情冲击下的家族企业恰好符合这一情境。在动荡环境中,由于重视情感目标而非经济损益的人格化诉求,家族企业具有更强的经济抗压能力,不太可能因短期绩效压力而放弃数字化转型,或是通过变卖数字设施来弥补损失。相反,动荡环境会激发家族企业重视长期愿景和延续性的人格化优势,家族企业具有更强的意愿和掌控能力来实施逆周期的数字化投资。疫情冲击使家族企业内部更加团结且具有凝聚力,勇于进行试探式的数字化转型(de Groote等,2023)。同时,危机下家族成员也更愿牺牲自身福利,通过降低工资为企业筹集资金,践行勤俭节约、减少开支来缓解资金压力,同时高效的决策力和执行力能够加速数字化转型进程(de Groote等,2023)。此外,家族企业更具战略坚守(Fang等,2021),能够在逆境中长期坚持守正转型、抵御外部冲击。换言之,在疫情倒逼下,家族企业更能坚定突破经济和情感约束而实施数字化投资转型。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说6:疫情期间,现金流压力和营收下降会倒逼家族企业进行数字化转型,缩小与非家族企业的数字化转型差距。

根据上述理论分析,本文的研究框架见图1。

|

| 图 1 研究框架 |

三、研究设计

(一)数据来源

目前,全国范围内私营企业和未上市企业数字化转型的微观数据比较稀缺,这限制了研究结论的代表性和普适性。因此,联合课题组在2020年CPES中拓展了有关企业数字化转型的相关题项。本次调查依然由中共中央统战部、中华全国工商业联合会、国家市场监督管理总局、中国社会科学院联合开展,对我国31个省、自治区、直辖市各规模和行业私营企业进行多阶段分层抽样。本次调查聚焦于家族治理结构和数字化转型升级,是研究家族企业数字化转型的理想选择。在剔除缺失值样本后,本文得到24 832家企业。

(二)变量定义

1. 被解释变量:数字化转型

目前,学术界对数字化转型的测量尚缺乏统一标准。现有文献有以下几种测量方法:(1)特定数字化项目或IT项目投资额;(2)上市公司年报词频分析;(3)基于国外量表收集一手数据。不过,上述测量方法各自存在局限性。第一种方法大多利用特定数字化项目(ERP、MES/DCS、PLM)或IT项目投资额,侧重于传统的IT投资项目,而非新兴的数字化转型项目,如物联网、3D打印、人工智能、云计算以及前沿和定制化的数字技术,且数字化转型从投资到影响实际生产经营需要2—5年,从而导致测量偏误。第二种方法无法排除上市公司为改善资本市场表现而过度夸大数字化转型程度的可能性。例如,Liu(2021)发现受合法性动机驱动,上市家族企业在年报中大量象征性地强调数字化话语,却较少进行实质性数字化投资。而第三种方法大多采用局部地区、行业样本,存在样本量较小而代表性不足的问题。

为了避免上述问题,本文采用2020年CPES调查数据。该调查设置企业数字化专栏,组织邀请领域资深专家,就测量题项的合理性、科学性、准确性和变量关联性征询意见,并将企业数字化程度分为“并无数字化流程”“初始程度,开始建设”“使用阶段,部分工作已数字化”“中等程度,多环节管理打通”“一体化程度,各部分实现集成”五个阶段,由低到高依次赋值为0—4,同时在稳健性检验中考虑多种替代性测量。根据Shapiro-Wilk W检验结果,这一变量具有显著的正态性特征,验证了测量和数据结构的合理性,适合开展回归分析。

2. 解释变量

(1)家族企业。所有权被广泛采用作为家族企业的定义和测量依据(Chua等,1999)。现有文献的通用做法是将家族持股比例是否高于50%作为家族企业的判定标准(Gallo和Sveen,1991;Barnes和Hershon,1994;何轩等,2014;朱沆等,2016),本文遵循这一做法。在稳健性检验中,本文还采用“所有权+管理权”方法来定义和区分家族企业。

(2)传承计划。本文将企业主对家族接班人计划的回复,包括“没有考虑过接班人问题”“偶尔考虑过接班人问题 ”“对接班人问题有深入的思考和打算”“已经形成关于接班人问题的周密安排”“有比较正式的书面形式的接班人计划”,由低到高依次赋值为1—5。

3. 调节变量

(1)家族所有权。借鉴现有文献的通用做法,本文根据题项“您目前企业的主要出资人和资本构成是”中的“您自己和家族成员占净资产总额比例”来测量家族所有权(陈凌和陈华丽,2014)。

(2)正式治理。家族企业是否建立“三会”的现代公司治理制度是家族治理转型的重要标志(李新春等,2018)。建立健全“三会”制度有助于非家族成员逐步参与企业管理,提高公司治理的专业化和现代化程度。本文根据企业是否设立股东会、董事会和监事会正式机构赋值为0或1。

(3)国有股权。本文根据题项“国有资本占净资产总额比例”来测量国有股权。

(4)现金流压力。本文根据题项“贵企业目前在以下方面的压力感分别是”中的“现金流”一项,基于企业家给出的压力感分数(1—5,分数越大,压力越大),依次赋值为1—5。

(5)营收下降。对于营收下降,本文根据题项“贵企业三季度营收同比?”,对“增长30%以上”“增长30%以内”“持平”“下降30%以下”“下降30%以上”依次赋值为1—5。

4. 控制变量

为了减少遗漏变量的影响,本文引入以下控制变量:(1)在企业家层面,包括企业主的性别、年龄、教育程度、党员、政治身份;(2)在企业层面,包括企业年龄、企业规模、负债率和行业。考虑到地区差异,本文控制了地区虚拟变量(31个省级行政区及新疆生产建设兵团)。敏感性测试表明控制变量选择不影响研究结论。控制变量定义见表1。

| 变量名称 | 变量定义 |

| 性别 | 企业家性别虚拟变量,男性为1,女性为0 |

| 年龄 | 调查年份减去企业家的出生年份 |

| 教育程度 | 初中及以下、高中、职高、中专、技校为1,大学、大专(含双学士)为2,硕士、博士研究生为3 |

| 党员 | 中共党员赋值为1,否则为0 |

| 政治身份 | 现任人大代表或政协委员赋值为1,否则为0 |

| 企业年龄 | 调查年份减去公司登记注册年份 |

| 企业规模 | 企业目前的员工数量,取原始值 |

| 负债率 | 0—20%、20%—50%、50%—80%、80%以上分别赋值为1—4 |

| 行业 | 行业虚拟变量,共15个行业类别 |

| 地区 | 地区虚拟变量,31个省级行政区(港澳台除外)及新疆生产建设兵团 |

四、实证结果分析

(一)描述性统计

表2报告了描述性统计结果与相关系数。数字化转型的均值为1.24,平均而言处于“初始程度,开始建设”的阶段,且通过正态性检验,适合开展回归分析。样本中49.27%的企业为家族企业。相关系数结果表明,家族企业和家族所有权与数字化转型显著负相关,正式治理、国有股权与传承计划与数字化转型显著正相关,营收下降和现金流压力与数字化转型负相关,这符合预期。

| 数字化转型 | 家族企业 | 家族所有权 | 正式治理 | 国有股权 | 传承计划 | 营收下降 | 现金流压力 | |

| 数字化转型 | 1 | |||||||

| 家族企业 | −0.0279*** | 1 | ||||||

| 家族所有权 | −0.0438*** | 0.9449*** | 1 | |||||

| 正式治理 | 0.0722*** | −0.0464*** | −0.0591*** | 1 | ||||

| 国有股权 | 0.0355*** | −0.1166*** | −0.1166** | 0.0162** | 1 | |||

| 传承计划 | 0.2164*** | 0.0063 | 0.0033 | 0.0494*** | 0.0218*** | 1 | ||

| 营收下降 | −0.0761*** | −0.0148** | −0.0117* | −0.0053 | −0.0244*** | −0.0422*** | 1 | |

| 现金流压力 | −0.0271*** | 0.0059 | 0.0113* | 0.0430*** | −0.0103 | −0.0292*** | 0.1172*** | 1 |

| 性别 | 0.0014 | 0.1654*** | 0.1811*** | 0.0186*** | −0.0073 | 0.0194*** | −0.0212*** | −0.0063 |

| 年龄 | −0.0165*** | 0.1378*** | 0.1478*** | 0.0403*** | −0.0310*** | 0.0629*** | 0.0122* | −0.0442*** |

| 教育程度 | 0.1590*** | −0.0311*** | −0.0427*** | 0.0815*** | 0.0055 | 0.0572*** | −0.0206*** | 0.0184*** |

| 党员 | 0.0557*** | −0.0113* | −0.0163** | 0.0631*** | 0.0091 | 0.0698*** | 0.0056 | −0.0035 |

| 政治身份 | 0.0319*** | 0.1410*** | 0.1499*** | 0.0382*** | −0.0053 | 0.0418*** | 0.0038 | 0.0038 |

| 企业年龄 | 0.1048*** | −0.0045 | −0.0179*** | 0.0886*** | 0.0160** | 0.1792*** | 0.0157** | −0.0648*** |

| 企业规模 | 0.0731*** | −0.0229*** | −0.0276*** | 0.0312*** | 0.0005 | 0.0490*** | −0.0164*** | −0.0301*** |

| 负债率 | 0.0757*** | −0.0669*** | −0.0748*** | 0.1064*** | 0.0008 | 0.0413*** | 0.0885*** | 0.1392*** |

| 均值 | 1.2353 | 0.4927 | 0.4995 | 0.6668 | 1.6461 | 1.9392 | 3.0946 | 3.6569 |

| 标准差 | 1.1293 | 0.5 | 0.4453 | 0.4714 | 9.6714 | 1.1875 | 0.9602 | 1.2101 |

| 性别 | 年龄 | 教育程度 | 党员 | 政治身份 | 企业年龄 | 企业规模 | 负债率 | |

| 性别 | 1 | |||||||

| 年龄 | 0.3121*** | 1 | ||||||

| 教育程度 | −0.0230*** | −0.1275*** | 1 | |||||

| 党员 | 0.1219*** | 0.1690*** | 0.0721*** | 1 | ||||

| 政治身份 | 0.1984*** | 0.2926*** | 0.0557*** | 0.0876*** | 1 | |||

| 企业年龄 | 0.0041 | 0.1948*** | 0.0935*** | 0.1405*** | 0.0523*** | 1 | ||

| 企业规模 | −0.0037 | −0.0001 | 0.0480*** | 0.0393*** | 0.0039 | 0.0817*** | 1 | |

| 负债率 | −0.0236*** | 0.0682*** | 0.0784*** | 0.0739*** | 0.0201*** | 0.1146*** | 0.0321*** | 1 |

| 均值 | 0.6439 | 42.4255 | 1.8536 | 0.3184 | 0.2304 | 12.6529 | 219.6552 | 1.7962 |

| 标准差 | 0.4789 | 9.9152 | 0.4871 | 0.4659 | 0.4211 | 7.599 | 2 297.56 | 0.882 |

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著(双侧检验),下表同。 | ||||||||

(二)基准回归分析

为了缓解异方差问题,本文回归采用“OLS+稳健标准误”方法。此外,本文进行了多重共线性检验,结果表明不存在多重共线性问题。表3展示了家族企业数字化转型特征的检验结果。列(1)结果表明,家族企业的数字化转型程度比非家族企业要低,这支持了假说1。列(2)考虑了家族所有权的调节效应,可以看到家族所有权会进一步抑制家族企业的数字化转型,具有负向调节效应,这支持了假说2。

| 数字化转型 | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| 家族企业 | −0.0515*** | 0.3923*** | −0.0981*** | −0.0482*** | −0.1540*** | −0.1405*** | |

| (−3.5992) | (5.7326) | (−3.9915) | (−3.3326) | (−3.3113) | (−3.0930) | ||

| 家族所有权 | −0.1926*** | ||||||

| (−3.0019) | |||||||

| 家族企业×家族所有权 | −0.3056*** | ||||||

| (−3.1717) | |||||||

| 传承计划 | 0.1584*** | ||||||

| (18.2861) | |||||||

| 正式治理 | 0.0606*** | ||||||

| (2.7119) | |||||||

| 家族企业×正式治理 | 0.0762** | ||||||

| (2.5679) | |||||||

| 国有股权 | 0.0031*** | ||||||

| (3.9029) | |||||||

| 家族企业×国有股权 | 0.0076*** | ||||||

| (2.9516) | |||||||

| 营收下降 | −0.0988*** | ||||||

| (−9.4729) | |||||||

| 家族企业×营收下降 | 0.0330** | ||||||

| (2.3124) | |||||||

| 现金流压力 | −0.0314*** | ||||||

| (−3.6446) | |||||||

| 家族企业×现金流压力 | 0.0246** | ||||||

| (2.1067) | |||||||

| 行业与地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数 | 0.6246*** | 0.6560*** | 0.4298*** | 0.6045*** | 0.6167*** | 0.9224*** | 0.7370*** |

| (7.4387) | (7.8190) | (3.6856) | (7.1155) | (7.3395) | (10.2678) | (8.2293) | |

| N | 24832 | 24832 | 12235 | 24832 | 24832 | 24832 | 24832 |

| adj. R2 | 0.061 | 0.063 | 0.093 | 0.063 | 0.063 | 0.066 | 0.062 |

| 注:受篇幅限制,控制变量结果未列示。 | |||||||

(三)稳健性检验

为了缓解可能存在的内生性问题,本文采用倾向得分匹配法和工具变量法。对于倾向得分匹配法,本文将控制变量作为协变量,使用logit模型来估计倾向得分,进行1︰4近邻匹配。本文使用匹配得到的样本重新进行估计,研究结论依然稳健。对于工具变量,“是否创始人控制企业”在创立之初即决定,且与当前家族式治理密切相关;而企业“近两年参与国有企业混合所有制改革”属于外生冲击,且会弱化家族治理。在采用工具变量法后,家族企业的数字化转型程度仍比非家族企业要低。此外,工具变量通过了第一阶段相关性检验以及识别不足检验和弱识别检验,表明本文选取的工具变量是有效的。

本文采用“所有权+管理权”方法(Chua等,1999),将家族企业定义如下:家族所有权高于50%,且家族企业主担任高层管理职务,即董事长、总经理、企业副职级别(含副董事长、副总经理等),或是其他家族成员担任董事。本文基于这种新的定义方法,重新进行了检验。

本文还采用了企业数字化转型的替代性测量。企业数字化转型存在“阵痛期”,对企业生产存在负向影响(刘淑春等,2021)。鉴于此,本文将无数字化流程与开始建设合并赋值为0,将后续阶段依次赋值为1—3。此外,本文还将0—4赋值调整为1—5赋值方式。最后,为了控制异常值对研究结论的影响,本文对连续变量进行了缩尾处理。检验结果依然稳健,研究假说再次得到验证。

五、进一步分析

(一)国家股权与正式治理的影响机制检验

上文提出,国家股权和正式治理具有平衡家族情感目标、提供异质性外部资源等作用,这里对影响机制进行检验。2020年CPES调查询问企业在数字化、智能化建设中遇到的主要困难。结果显示,阻碍家族企业数字化转型的原因主要有地方政策支撑不足、当地基础硬件薄弱、专业人才不足、易出故障以及高新技术引进渠道较少。而阻碍非家族企业数字化转型的原因还有使用与维护成本较高,但不包括易出故障。进一步研究发现,国有股权显著缓解了地方政策支撑不足和政府服务不足对家族企业数字化转型的负向影响,正式治理比较明显地缓解了专业人才不足对家族企业数字化转型的负向影响。这与上文机制阐述一致。

(二)跨代数字学习与家族企业数字化转型

在家族企业的数字化转型过程中,家族企业主以及二代积极学习数字技术尤为关键。本文将企业主接触的数字技术数量(包括14项数字技术)定义为一代数字学习,将企业主回答是否会鼓励孩子学习人工智能等编程课程定义为二代数字学习,检验两者在传承计划和数字化转型之间是否存在中介效应。结果显示,一代数字学习和二代数字学习均发挥了部分中介作用,表明具有更加明确清晰传承计划的家族企业会积极接触和学习数字技术,有利于其数字化转型。

六、结论与启示

本文研究发现,由于家族企业的人格化特征与数字化转型的去人格化本质存在紧张关系,现阶段中国家族企业的数字化转型程度较低,且家族控股比例越高,这种情况越严重。但中国家族企业积极制定传承计划、构建现代治理制度以及引进国有股权能够有效弥合其与非家族企业的“数字鸿沟”。在疫情冲击下,营收下降和现金流压力剧增形成了倒逼机制,为中国家族企业实现数字化转型提供了重要机遇。进一步研究发现,国有股权和正式治理能够缓解地方政策支撑不足、政府服务不足和专业人才不足对数字化转型的不利影响。此外,制定明确清晰的传承计划能够促进家族企业主和二代积极接触和学习数字技术,有利于其数字化转型。

当前,数字经济蓬勃发展,数字技术方兴未艾,企业数字化转型作为近年来比较前沿的商业实践,仍在不断更新迭代。而家族企业最终能否适应数字化转型趋势,就像历史上它们适应机械化、电气化、信息化的工业革命一样,需要较长的时间来检验。未来的研究可以更多基于长期历史和国际比较的视野,持续跟踪研究家族企业与数字技术的共生演化。

本文的研究为家族企业投身数字化转型变革提供了管理启示。第一,家族企业不仅要考虑当前情感财富,也要考虑数字化转型对于未来家族企业生存和繁荣的重要性,这是跨代延续情感财富的前提。第二,家族企业积极设立“三会”正式治理制度,可以通过渐进性的治理变革实施自我约束,减少人格化所带来的决策偏见,并为企业数字化转型提供必要的资金、信息和人才等资源支撑。第三,家族企业要充分利用社会纽带积极引入国有资本,这有助于其获得政策资源,如人才引进、贷款和补贴以及与数字产业政策有关的政策信息和优惠。第四,在疫情冲击下,家族企业要抓住自身韧性和适应性的优势,更好应对数字化转型浪潮。

本文的研究还为政府科学发展数字产业和数字经济、推动中国企业数字化转型提供了一些政策启示。第一,政府可以通过积极引导家族企业和提供技术培训,让家族企业更加深入地了解数字技术,减少家族的情感担忧。例如,聘请专家培训数字化转型的实践经验以及数字技术如何优化家族治理,传授融合数字技术和家族愿景的宝贵经验。第二,可以鼓励具有海外背景和数字技术背景的家族二代继承家业或者回乡创业,激发家族企业接纳新兴数字技术的强烈意愿。第三,家族企业数字化转型尤其缺乏异质性资源,应加强当地数字基础设施建设,对积极推进数字化转型的家族企业给予财政补贴,引进更多数字化专业人才。

| [1] | 陈德球, 胡晴. 数字经济时代下的公司治理研究: 范式创新与实践前沿[J]. 管理世界, 2022(6): 213–239. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2022.06.034 |

| [2] | 陈凌, 陈华丽. 家族涉入、社会情感财富与企业慈善捐赠行为——基于全国私营企业调查的实证研究[J]. 管理世界, 2014(8): 90–101. |

| [3] | 何轩, 宋丽红, 朱沆, 等. 家族为何意欲放手? ——制度环境感知、政治地位与中国家族企业主的传承意愿[J]. 管理世界, 2014(2): 90–101. |

| [4] | 李新春, 贺小刚, 邹立凯. 家族企业研究: 理论进展与未来展望[J]. 管理世界, 2020(11): 207–228. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.11.015 |

| [5] | 李新春, 马骏, 何轩, 等. 家族治理的现代转型: 家族涉入与治理制度的共生演进[J]. 南开管理评论, 2018(2): 160–171. |

| [6] | 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗?[J]. 管理世界, 2021(5): 170–190. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.05.014 |

| [7] | 刘政, 姚雨秀, 张国胜, 等. 企业数字化、专用知识与组织授权[J]. 中国工业经济, 2020(9): 156–174. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2020.09.009 |

| [8] | 罗宏, 秦际栋. 国有股权参股对家族企业创新投入的影响[J]. 中国工业经济, 2019(7): 174–192. |

| [9] | 罗进辉, 彭晨宸, 刘玥. 代际传承与家族企业多元化经营[J]. 南开管理评论, 2022(5): 96–106. |

| [10] | 祁怀锦, 曹修琴, 刘艳霞. 数字经济对公司治理的影响——基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J]. 改革, 2020(4): 50–64. |

| [11] | 宋增基, 冯莉茗, 谭兴民. 国有股权、民营企业家参政与企业融资便利性——来自中国民营控股上市公司的经验证据[J]. 金融研究, 2014(12): 133–147. |

| [12] | 汪林, 储小平, 彭草蝶, 等. 家族角色日常互动对家长式领导发展的溢出机制研究——基于家族企业高管团队日志追踪的经验证据[J]. 管理世界, 2020(8): 98–109. |

| [13] | 徐炜, 马树元, 王赐之. 家族涉入、国有股权与中国家族企业国际化[J]. 经济管理, 2020(10): 102–119. |

| [14] | 叶文平, 朱沆, 史亚雅, 等. 公有制印记与改制家族企业的内部社会责任[J]. 管理世界, 2022(5): 141–155. |

| [15] | 朱沆, Kushins E, 周影辉. 社会情感财富抑制了中国家族企业的创新投入吗?[J]. 管理世界, 2016(3): 99–114. |

| [16] | Ano B, Bent R. Human determinants influencing the digital transformation strategy of multigenerational family businesses: A multiple-case study of five french growth-oriented family firms[J]. Journal of Family Business Management, 2022, 12(4): 876–891. DOI:10.1108/JFBM-12-2020-0117 |

| [17] | Arzubiaga U, Diaz-Moriana V, Bauweraerts J, et al. Big data in family firms: A socioemotional wealth perspective[J]. European Management Journal, 2021, 39(3): 344–352. DOI:10.1016/j.emj.2020.10.006 |

| [18] | Barker H, Ishizu M. Inheritance and continuity in small family businesses during the early industrial revolution[J]. Business History, 2012, 54(2): 227–244. DOI:10.1080/00076791.2011.631117 |

| [19] | Barnes L B, Hershon S A. Transferring power in the family business[J]. Family Business Review, 1994, 7(4): 377–392. DOI:10.1111/j.1741-6248.1994.00377.x |

| [20] | Berrone P, Cruz C, Gomez-Mejia L R. Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research[J]. Family Business Review, 2012, 25(3): 258–279. DOI:10.1177/0894486511435355 |

| [21] | Berrone P, Gomez-Mejia L R, Xu K. The role of family ownership in norm-conforming environmental initiatives: Lessons from China[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2022: 1326153246. |

| [22] | Bourke J, Lenihan N, Roper S. The digital family business? Family ownership, family management, and digital adoption[R]. Working Paper, 2019. |

| [23] | Ceipek R, Hautz J, De Massis A, et al. Digital transformation through exploratory and exploitative internet of things innovations: The impact of family management and technological diversification[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021, 38(1): 142–165. DOI:10.1111/jpim.12551 |

| [24] | Chrisman J J, Patel P C. Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: Behavioral agency and myopic loss aversion perspectives[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 976–997. DOI:10.5465/amj.2011.0211 |

| [25] | Chua J H, Chrisman J J, Sharma P. Defining the family business by behavior[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1999, 23(4): 19–39. DOI:10.1177/104225879902300402 |

| [26] | Colli A. The history of family business, 1850-2000[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. |

| [27] | de Groote J, Soluk J, Laue S L, et al. How can family-owned Mittelstand firms use their unique resources to master the digitalization age? The role of family historical, venture, and collaborative capital[J]. Business Horizons, 2023, 66(1): 133–152. DOI:10.1016/j.bushor.2022.04.001 |

| [28] | Fang H C, Chrisman J J, Holt D T. Strategic persistence in family business[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2021, 45(4): 931–950. DOI:10.1177/10422587211001806 |

| [29] | Gallo M A, Sveen J. Internationalizing the family business: Facilitating and restraining factors[J]. Family Business Review, 1991, 4(2): 181–190. DOI:10.1111/j.1741-6248.1991.00181.x |

| [30] | Gomez-Mejia L R, Cruz C, Berrone P, et al. The bind that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms[J]. Academy of Management Annals, 2011, 5(1): 653–707. DOI:10.5465/19416520.2011.593320 |

| [31] | Gómez-Mejía L R, Haynes K T, Núñez-Nickel M, et al. Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(1): 106–137. DOI:10.2189/asqu.52.1.106 |

| [32] | Gu Q, Lu J W, Chung C N. Incentive or disincentive? A socioemotional wealth explanation of new industry entry in family business groups[J]. Journal of Management, 2019, 45(2): 645–672. DOI:10.1177/0149206316678450 |

| [33] | Hanelt A, Bohnsack R, Marz D, et al. A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(5): 1159–1197. DOI:10.1111/joms.12639 |

| [34] | He X, Xiao W C. What drives family SMEs to internationalize? An integrated perspective of community institutions and knowledge resources[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2022, 81: 101682. DOI:10.1016/j.intfin.2022.101682 |

| [35] | Kammerlander N, Ganter M. An attention-based view of family firm adaptation to discontinuous technological change: Exploring the role of family CEOs’ noneconomic goals[J]. Journal of Product Innovation Management, 2015, 32(3): 361–383. DOI:10.1111/jpim.12205 |

| [36] | Kellogg K C. Local adaptation without work intensification: Experimentalist governance of digital technology for mutually beneficial role reconfiguration in organizations[J]. Organization Science, 2022, 33(2): 571–599. DOI:10.1287/orsc.2021.1445 |

| [37] | Köenig A, Kammerlander N, Enders A. The family innovator's dilemma: How family influence affects the adoption of discontinuous technologies by incumbent firms[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(3): 418–441. DOI:10.5465/amr.2011.0162 |

| [38] | Liu Z X. How do family firms respond strategically to the digital transformation trend?[J]. Academy of Management Proceedings, 2021, 2021(1): 14879. DOI:10.5465/AMBPP.2021.14879abstract |

| [39] | Lumineau F, Wang W Q, Schilke O. Blockchain governance-a new way of organizing collaborations?[J]. Organization Science, 2021, 32(2): 500–521. DOI:10.1287/orsc.2020.1379 |

| [40] | Park Y, Pavlou P A, Saraf N. Configurations for achieving organizational ambidexterity with digitization[J]. Information Systems Research, 2020, 31(4): 1376–1397. DOI:10.1287/isre.2020.0950 |

| [41] | Prügl R, Spitzley D I. Responding to digital transformation by external corporate venturing: An enterprising family identity and communication patterns perspective[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(1): 135–164. DOI:10.1111/joms.12578 |

| [42] | Rashid S, Ratten V. A dynamic capabilities approach for the survival of Pakistani family-owned business in the digital world[J]. Journal of Family Business Management, 2020, 10(4): 373–387. DOI:10.1108/JFBM-12-2019-0082 |

| [43] | Soluk J, Kammerlander N. Digital transformation in family-owned mittelstand firms: A dynamic capabilities perspective[J]. European Journal of Information Systems, 2021, 30(6): 676–711. DOI:10.1080/0960085X.2020.1857666 |

| [44] | Soluk J, Miroshnychenko I, Kammerlander N, et al. Family influence and digital business model innovation: The enabling role of dynamic capabilities[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2021, 45(4): 867–905. DOI:10.1177/1042258721998946 |

| [45] | Tang J P. Technological leadership and late development: Evidence from Meiji Japan, 1868-1912[J]. Economic History Review, 2011, 641(S1): 99–116. |