2023第49卷第5期

2. 西南政法大学 制度经济学研究中心, 重庆 40112

2. School of Economics, Institutional Economics Research Center, Chongqing 401120, China

一、引 言

相比其他国家,中国是储蓄率较高的国家,学术界也曾讨论过“中国高储蓄率之谜”(Wei和Zhang,2011;冯明,2017)。但从2008年开始,无论整体的储蓄率还是居民储蓄率均开始出现下降趋势(杨天宇和朱光,2020)。伴随着中国住房金融和消费金融的发展,中国居民家庭的负债参与率明显上升。据中国人民银行2019年的调查显示,目前我国城镇居民家庭运用杠杆的现象比较普遍,负债家庭占比达56.5%。①与负债参与率相对应,住户家庭部门的负债额度也开始上升。从宏观数据看,2008年底,住户家庭部门的贷款余额约为5.7万亿元,占GDP的比重为17.9%,到2021年底,住户贷款余额约为70.3万亿元,占GDP的61.5%。②而来自大型微观数据的统计也显示,在中国城镇负债家庭中有14.1%家庭的资产负债率超过了80%,33%的家庭面临着财务流量压力(隋钰冰等,2020)。这些情况表明,对中国居民的家庭负债及其经济效果应该给予更多的重视。

家庭负债是家庭的重要金融行为,不仅会产生宏观经济效应,而且会对家庭经济及成员健康带来重要影响。家庭负债一方面能够平滑家庭收入,促进家庭消费,解决家庭资金需求,从而提升成员福利水平;另一方面,负债可能导致家庭的健康投资下降(Leung和Lau,2017),也容易带来心理问题。多个学科的研究都发现,负债与更糟糕的健康状态、心理焦虑、抑郁等密切相关(French和McKillop,2017;Hamilton等,2019),甚至这种关联不随年龄、性别、教育水平、收入水平、就业状况的变化而变化(Hamilton等,2019)。家庭的负债还会给家庭带来偿债压力,人们面对压力时更可能沉迷于一些有害健康的行为(Turunen和Hiilamo,2014),同时导致心理方面的焦虑并影响心理健康(Swanton和Gainsbury,2020),压力还会直接影响人的身体健康,对心血管、神经系统、免疫系统等带来伤害(O'Connor等,2021)。

随着中国居民家庭的负债参与比重以及负债额度越来越大,家庭债务带来的健康效应不容忽视。来自中国人民银行的调查显示,中国部分家庭可能已经感受到了较大的负债压力。④但目前国内文献还很少关注债务对于人们身心健康的影响。健康是人力资本的重要组成部分,也是影响人们生活质量和发展水平极为重要的因素。本文试图对中国居民家庭负债的健康效应进行探索。本文实证研究表明,家庭负债确实影响了人的健康,包括自评健康、身体健康和心理健康。机制分析发现,家庭负债会给家庭成员带来压力,同时也影响了与健康密切相关的一些行为,进而影响了健康。债务中的短期债务和非银行债务是造成负面健康效应的主要原因,同时家庭负债对低资产和低收入家庭带来了明显影响,家庭负债对不同性别家庭成员的影响不存在差异,但对不同年龄的群体有异质性影响。

本文的边际贡献体现在:从研究问题方面来看,国内对于家庭债务与消费、幸福感等相关问题给予了更多关注(陈屹立,2017;潘敏和刘知琪,2018;张雅淋等,2019),但对家庭负债的健康效应关注较少,我们对此进行了探索;从机制方面来看,我们总结了家庭负债影响家庭成员健康的三个机制,并探索中国居民的家庭负债影响家庭成员健康的渠道;从因果识别方面来看,尽管债务与健康的关系引发了多个学科的讨论,但很多研究并未严谨地考虑其因果性(French和McKillop,2017),目前一些文献对这个问题的研究有所改善,比如采用GMM方法(Clayton等,2015)或工具变量(Leung和Lau,2017)来处理内生性问题,本文基于中国的现实背景寻找工具变量,为更好地识别其因果效应进行了尝试。

本文接下来的内容安排为:第二部分是理论分析与研究假说;第三部分介绍本文的实证研究设计;第四部分是实证结果与稳健性检验;第五部分对家庭负债影响健康的机制进行检验;第六部分讨论了负债健康效应的异质性;第七部分是本文的结论和政策含义。

二、理论分析与研究假说

债务与健康的关联吸引了心理学、经济学和医学等多个学科的关注,家庭负债会直接影响人的心理健康和身体健康,负债也会通过给人带来压力、影响人们的行为方式以及收入消费来影响健康,同时负债的健康效应也存在异质性。

(一)家庭负债对心理健康和身体健康的影响

家庭负债会给家庭成员带来心理压力。一些医学的研究发现,债务问题会导致严重的心理焦虑和心理问题(Jenkins等,2008)。此后的大量研究也证实,家庭债务对人的心理健康具有显著影响(Hamilton等,2019;Swanton和Gainsbury,2020)。一个家庭如果有着更高的资产负债比会让人感受到更大的压力,更可能抑郁(Sweet等,2013)。但是,也并非所有的债务都与心理健康问题相关,只有持续过度负债的人才更容易心理抑郁,而那些过度负债的人如果降低负债到合理水平,那么其心理健康程度与一直正常负债的人群是差不多的(Hojman等,2016)。不仅负债会影响健康,实际上更差的健康状况也会影响收入和家庭债务,所以健康与债务之间可能存在双向因果关系,正如一些文献指出,部分研究本质上没有考虑到可能存在的内生性问题(French和McKillop,2017)。后续的研究开始更严谨地评估债务与健康的因果关系,基于工具变量的回归依然发现,更高的债务导致了更多的抑郁症状( Leung和Lau,2017)。

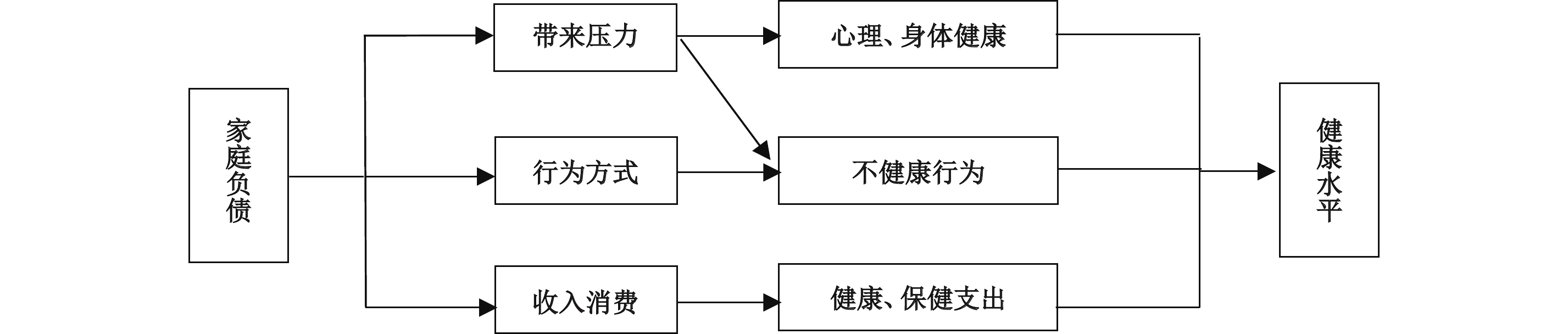

家庭负债不仅会影响心理健康,也会直接影响人的身体健康。研究发现,更高债务的家庭有更高概率得高血压、高血糖以及冠心病等(Batomen等,2021)。更高的债务收入比及其带来的压力会导致更差的自评健康和身体机能(Drentea和Lavrakas,2000),同时也会导致体重的上升(Averett和Smith,2012)。家庭负债还会降低家庭生活满意度和幸福感(陈屹立,2017;Ferreira等,2021)。家庭的负债会给成员带来压力,而压力会通过人的心血管、代谢、细胞水平等途径来影响人的身体健康(O'Connor等,2021)。总结既有文献,家庭负债影响健康的基本框架如图1所示。综上所述,提出本文基础回归的研究假说。

|

| 图 1 家庭负债影响居民健康的基本框架 |

假说H1:家庭负债对居民健康带来了显著的负面影响。

(二)负债影响健康的机制

1. 家庭负债、压力与健康。人们面临的压力来自方方面面,如工作、情感、社交等,但家庭债务毫无疑问是家庭成员重要的压力来源(Białowolski等,2019)。大量的实证研究表明,压力会直接影响人的心理和身体健康(Swanton和Gainsbury,2020;O'Connor等,2021)。

一方面,压力会让人产生更多的失败感和心理焦虑(Swanton和Gainsbury,2020),增加人们的孤独感(Białowolski等,2019)。另一方面,压力在心脑血管疾病中扮演着重要角色(Kivimäki和Steptoe,2018),对人们的自主神经系统也带来了相应的影响(O'Connor等,2021)。压力使人的免疫系统受到抑制,从而增加患病风险(Segerstrom和Miller,2004;Schneiderman等,2005)。综上所述,提出以下研究假说。

假说H2a:负债通过给人带来压力来影响健康。

2. 家庭负债、行为方式与健康。家庭负债及其带来的压力会影响与健康密切相关的一些行为,比如饮食、锻炼、就医、休闲等,部分人的行为方式可能变得更不健康,从而影响健康水平。

一方面,家庭负债所带来的压力会影响人们的行为方式。为了应对家庭债务的压力和焦虑,部分人可能会用抽烟、酗酒来缓解,甚至可能会滥用药物,饮食也可能更加没有规律。一些人还可能养成久坐不动的习惯(Schneiderman等,2005;French和McKillop,2017),也有的人会因为家庭负债带来的压力而产生忧虑,影响睡眠质量(Ferreira等,2021)。

另一方面,部分人为了偿债可能要花费更多的时间去获取收入,从而挤压了锻炼身体、放松身心的时间,有的甚至会不去医疗机构就诊或者延迟就医等(O'Toole等,2004)。因为忙于工作和挣钱,人们必然减少与家人相处和交流的时间,减少了家庭的休闲娱乐活动,这不利于放松身心。不仅如此,家庭债务还对自我照顾能力、日常生活能力产生直接影响(French和McKillop,2017)。综上所述,提出以下研究假说。

假说H2b:负债通过影响人们的行为方式来影响健康。

3. 家庭负债、收入消费与健康。家庭负债是家庭平滑跨期收入和消费的重要手段,不仅有助于增加当期收入,而且经营性负债也可能帮助家庭实现未来收入增长,影响人们的健康投资(Leung和Lau,2017),提升家庭成员的健康水平(李实和杨穗,2011)。家庭的负债行为也可能推动家庭消费升级(宋明月和臧旭恒,2020)。消费升级使得家庭成员有更好的保健、享乐和营养,从而有助于成员的健康。家庭负债还帮助家庭解决了急迫的资金需求,减少了焦虑和担忧,避免损害心理健康。

但是,即使家庭负债可能提高收入,家庭收入的提升也未必一定带来健康水平的提升,在不同群体中可能存在异质性(陈安平,2011),甚至可能带来负面影响(任国强等,2016)。有研究也发现高收入者可能还遭受了更大的健康损失(齐良书,2006)。家庭负债的存在也可能会逼迫家庭为未来储蓄,使得家庭现金流恶化,挤压当前消费(张雅淋等,2019)。家庭有时候可能不得不压缩消费以偿债,而且负债会对医疗保健、交通娱乐等消费产生明显抑制作用(Sweet等,2013;潘敏和刘知琪,2018)。家庭也会减少医疗保健支出(Sweet等,2013),这对家庭成员的健康有不利影响。综上所述,提出以下研究假说。

假说H2c:负债通过影响收入和消费来影响健康。

基于上述分析,家庭负债影响健康的机制如图2所示。

|

| 图 2 家庭负债影响健康的机制 |

(三)家庭负债健康效应的异质性

家庭负债会影响人的健康,但是不同的群体和负债类型可能存在区别,因此负债对健康的影响存在异质性。一个家庭存在分工,社会生活中不同性别也有不同的角色设定。在中国,对男性在经济方面的要求可能会高于女性。尽管这些年来这种思想已经有了很大变化,但是毕竟男性仍然是很多家庭的经济支柱,家庭债务必然给他们带来很多的压力。不仅如此,长期以来,女性和男性也被赋予了不同的性别特质,女性被认为相对更加柔弱和缺乏力量,而男性则是阳刚、强壮的形象。面对压力,男性经常会通过抽烟、喝酒等来排解,更容易过度劳累,而且更加不习惯向他人倾诉,但女性则更愿意通过倾诉来排解内心苦闷和压力(Mirowsky和Ross,1995;林晓珊,2011)。相关调查显示,男性在抽烟、喝酒、吸毒等方面的占比远远高于女性(林晓珊,2011)。但抽烟、酗酒等虽然可以帮助掩盖忧虑,却不能真正减轻痛苦(Mirowsky和Ross,1995)。因此,提出以下研究假说。

假说H3a:家庭负债对男性健康带来了显著的负面影响。

尽管结论可能不尽相同,但大量研究都表明,年龄与健康有着重要的关联(Mirowsky和Ross,1995),而家庭债务的健康效应同样存在着一定的年龄差异(Drentea,2000;Berger等,2016)。不同年龄段的居民在家庭中扮演着不同的角色,不同的年龄阶段对应着不同的责任,即使面对同样的家庭债务,由于赋予的责任不同,承担的压力也会有较大区别。年龄相对较小的居民承受的债务、经济相关压力相对越小,负债带来的健康损失会更小,而负债对“上有老、下有小”的中年人的负面健康效应更大。因此,提出以下研究假说。

假说H3b:家庭负债对中年人的健康带来了显著的负面影响。

拥有不同资产和收入的家庭的偿债能力不一样,家庭拥有的资产越多,其偿债能力越强,收入越高意味着家庭的现金流更为充裕,这些都是按期偿还债务的坚强保障。因此家庭资产越多、收入越多就越不担心其债务的偿还问题,家庭的负债就不会给家庭成员带来较大压力,对健康的影响也较小。而且家庭的资产和收入越多,也更能够保障家庭的各项支出,尤其是健康相关的支出。如果家庭资产和收入都较低,负债的负面健康效应会更为明显。因此,提出以下研究假说。

假说H3c:家庭负债对低收入和低资产家庭成员的健康带来了显著的负面影响。

现有研究发现家庭的负债具有不同的结构,而不同结构的负债带来的健康效应是有差异的。一些研究发现,家庭债务中的非抵押借款和有拖欠的债务对人的健康产生了显著的负面影响(Cuesta和Budría,2015)。另有研究也显示,债务带来的心理抑郁和更低的精神生活质量主要是由非抵押债务和有延迟支付的债务带来的,有担保的债务并没带来什么负面影响(Hojman等,2016;Hiilamo,2020)。从理论上讲,有担保的债务意味着债务人从一开始就是有偿还能力的,即使后期情况发生变化,债务人依然可以用抵押物对债务进行清偿,因此其压力会相对小一些。在中国,银行负债可能大部分是有担保的,期限也大多比非银行负债更长。而非银行负债尤其是民间借贷可能是没有担保的。因此,我们提出以下研究假说。

假说H3d:非银行负债对居民健康带来了显著的负面影响。

较长的债务期限意味着债务人能将还款的压力分担到更长的时间,而分担的时间越长,意味着每期的还款压力越小。随着时间的推移,可能伴随着通货膨胀或者收入增长,原来的债务额度就显得越来越小。由于分摊在每一期的还款压力减小,对当期的消费产生的影响也就变小,健康保健方面的支出更有保障。由于压力可能相对较小,各种不良行为如抽烟、酗酒、延迟就医等发生的概率也会变小,因此长期负债对健康的影响应该会相对变小。虽然短期债务可能帮助家庭应对资金需求,但是长期平滑的作用受到抑制,还款压力更大。如果借贷之后的期限很短,家庭可能会压缩不必要的家庭开支,如休闲旅游、保健养生等,这不利于身心健康。或者家庭成员不得不更加努力地赚钱,大量的时间花在工作上,无时间锻炼,饮食也可能更不规律,这就会影响家庭成员的健康。综上所述,提出本文的研究假说。

假说H3e:短期负债对居民健康带来了显著的负面影响。

三、研究设计

(一)模型设定

为检验负债对居民健康的影响,在前述理论分析的基础上,建立如下基准回归模型:

| $ {health}_{it}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}l{debt}_{it}+{\alpha }_{i}{X}_{it}+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

其中,

(二)数据来源

本文使用的微观数据以中国家庭金融调查(CHFS)为主,考虑到主要变量的连续性,采用了2015年、2017年、2019年共3年的面板数据。同时我们也使用了中国家庭追踪调查(CFPS)数据,原因是该数据对于身体健康和心理健康的衡量指标更丰富,并且与健康相关的行为信息也更齐备。另外还使用了中国综合社会调查(CGSS)数据,该数据也更好地度量了心理健康以及压力等。我们剔除了中国家庭金融调查关键变量缺失和无效的样本,保留了户主数据,将年龄限制在21岁至65岁。经过初步处理后得到共84487个样本。

(三)指标测度与选取

1. 被解释变量

健康可以从多个角度进行衡量,一些文献关注了心理健康(Sweet等,2013;Swanton和Gainsbury,2020),一些文献基于健康指标或疾病来衡量健康(Batomen等,2021),也有文献使用自我报告的健康状况来进行衡量(Hamilton等,2019;Ferreira等,2021)。本文首先使用CHFS数据中的自评健康来衡量居民健康水平,同时使用了CFPS数据,利用问卷中的“是否有慢性病”和“是否因病住院”问题来衡量身体健康,并且基于抑郁量表(CESD)来衡量心理健康。我们还分别使用了CGSS数据中的就医频率和心情评价来衡量身心健康,具体情况如表1所示。

| 衡量指标 | 指标内容 | |

| 自评健康 | 自评健康(health) | health=1 不健康;health=2 一般;health=3 比较健康;health=4 很健康;health=5 非常健康 |

| 身体健康 | 是否患慢性病(chronic) | chronic=0 否;chronic=1 是 |

| 是否因病住院(inhospital) | inhospital=0 否;inhospital=1 是 | |

| 就医频率(med_treatment) | 过去一年的就医频次,按照从不、大概一年一次、一年几次、大概一月一次、 大概一周一次、一周数次依次赋值1—6 |

|

| 心理健康 | 抑郁量表得分(ces) | CESD—8量表测量,得分越高心理健康越差 |

| 心情评价(emotion) | 过去四周感到心情抑郁或沮丧的频率,按照从不、很少、有时、经常、总是依次赋值为1—5 | |

2. 解释变量

在CHFS问卷中,将家庭负债分为农业负债、工商业负债、房产负债、车辆负债、金融负债、非金融负债、教育负债、医疗负债和其他负债等方面,将上述方面的数值手动加总而得总负债,单位为元。同时也设置了是否负债的虚拟变量(ifdebt),如果家庭有负债则赋值为1,无负债则赋值为0。

3. 控制变量

参照既有文献的做法(Hamilton等,2019;Ferreira等,2021),我们在模型中控制了一系列家庭层面和个人层面的变量,包括收入、文化程度、婚姻状态、医疗保险类型、是否失业、性别、年龄、家庭规模、幸福感、房产数量、消费性支出等。其中对负债、收入和各种支出均取了对数。

4. 中介变量

本文主要的中介变量包括压力、与健康相关的行为和收入消费水平三个方面。在压力方面,我们选取了支出压力指数。在与健康相关的行为方式方面,我们选取了锻炼、抽烟、喝酒、睡眠、工作时长和闲暇娱乐6个方面的因素。在收入和消费方面,我们选取了家庭总收入、家庭消费性支出和保健支出三个指标。相关变量名称、定义和描述性统计详见表2和表3。

| 变量性质 | 变量名称 | 变量符号 | 说明 |

| 解释变量 | 家庭负债 | ldebt | 家庭负债总额的自然对数 |

| 是否负债 | ifdebt | 家庭是否有负债,有=1,无=0 | |

| 控制变量 | 家庭总收入 | lincome | 家庭总收入的自然对数 |

| 文化程度 | edu | 按照所获得的最高学历或学位进行赋值 | |

| 婚姻状态 | marriage | 结婚、再婚=1;其他类型=0 | |

| 医保类型 | hin | 公费医疗、单位报销、红军级离退休干部配偶或遗孀医保=1;其他类型=0 | |

| 是否失业 | unemploy | 失业=1,没失业=0 | |

| 性别 | gender | 男=1,女=0 | |

| 控制变量 | 年龄 | age | 调查年份的实际年龄 |

| 家庭规模 | familysize | 家庭人口数 | |

| 幸福感 | happiness | 按照非常不幸福、不幸福、一般、幸福和非常幸福赋值1—5 | |

| 城镇/农村 | rural | 农村=1,城镇=0 | |

| 房产数量 | house | 家庭所拥有的房产数 | |

| 消费性支出 | lconsump | 家庭消费性支出总额的自然对数 | |

| 医保保费 | lmedical_i | 上一年份所交保费的自然对数 | |

| 医疗支出 | lmedical_e | 上一年份医疗方面总支出的自然对数 | |

| 中介变量 | 保健支出 | lcare | CFPS数据,去年家庭保健、健身支出的自然对数 |

| 锻炼次数 | exercise | CGSS数据,“一周进行20分钟以上体育锻炼(出汗或呼吸加快的运动)的次数” | |

| 是否抽烟 | smoke | CFPS数据,1=是,0=否 | |

| 过度抽烟 | oversmoke | CGSS数据,“有没有人说过您过度抽烟”,1=有,0=没有 | |

| 是否喝酒 | drink | CFPS数据,“过去一月每周喝酒是否超过3次”,1=是,0=否 | |

| 过度喝酒 | overdrink | CGSS数据,“有没有人说过您过度喝酒”,1=有,0=没有 | |

| 睡眠质量 | sleep_e | CFPS数据,“我的睡眠不好”,按照几乎没有、有些时候、经常有、大多数时候有依次赋值1—4 | |

| 工作时长 | worktime | CFPS数据,过去12个月每周工作时长(小时) | |

| 闲暇娱乐 | LAI | CGSS数据,休闲娱乐活动频率得分加总求均值,数值越高休闲活动越多 | |

| 压力 | E_pressure | CGSS指标,各项支出带来的压力加总求均值,数值越高压力越大 |

| 变量 | 观测数 | 平均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| health | 84 487 | 3.428 | 3 | 0.971 | 1 | 5 |

| ldebt | 84 487 | 3.509 | 0 | 5.174 | 0 | 17.728 |

| ifdebt | 84 487 | 0.325 | 0 | 0.468 | 0 | 1 |

| lincome | 83 464 | 10.581 | 10.86 | 1.728 | 0 | 17.910 |

| edu | 84 402 | 3.594 | 3 | 1.656 | 1 | 9 |

| marriage | 84 450 | 0.890 | 1 | 0.312 | 0 | 1 |

| hin | 84 487 | 0.011 | 0 | 0.104 | 0 | 1 |

| unemploy | 84 438 | 0.243 | 0 | 0.429 | 0 | 1 |

| gender | 84 487 | 0.782 | 1 | 0.413 | 0 | 1 |

| age | 84 487 | 49.167 | 50 | 10.467 | 21 | 65 |

| familysize | 61 595 | 3.667 | 3 | 1.739 | 1 | 24 |

| happiness | 84 400 | 3.742 | 4 | 0.848 | 1 | 5 |

| rural | 84 487 | 0.322 | 0 | 0.467 | 0 | 1 |

| house | 68 342 | 1.425 | 1 | 9.440 | 0 | 999 |

| lconsump | 84 487 | 10.780 | 10.79 | 0.856 | 0 | 18.949 |

| lmedical_i | 80 504 | 4.373 | 5.017 | 2.503 | 0 | 13.816 |

| lmedical_e | 84 242 | 0.979 | 0 | 2.831 | 0 | 14.221 |

| lcare | 36 132 | 1.067 | 0 | 2.580 | 0 | 11.98 |

| sleep_e | 32 188 | 1.788 | 2 | 0.929 | 1 | 4 |

| smoke | 34 125 | 0.328 | 0 | 0.469 | 0 | 1 |

| inhospital | 36 132 | 0.111 | 0 | 0.314 | 0 | 1 |

| drink | 32 207 | 0.139 | 0 | 0.346 | 0 | 1 |

| chronic | 36 132 | 0.137 | 0 | 0.344 | 0 | 1 |

| ces | 32 098 | 13.46 | 13 | 3.970 | 8 | 32 |

| worktime | 20 571 | 46.09 | 48 | 21.28 | 2 | 100 |

| LAI | 9 821 | 2.152 | 2.083 | 0.583 | 1 | 5 |

| E_pressure | 9 749 | 2.273 | 2.300 | 0.730 | 0.300 | 5 |

| oversmoke | 9 821 | 0.073 | 0 | 0.261 | 0 | 1 |

| overdrink | 9 821 | 0.048 | 0 | 0.214 | 0 | 1 |

| med_treatment | 9 811 | 1.472 | 1 | 0.912 | 1 | 6 |

| exercise | 9 821 | 1.420 | 1 | 1.080 | 1 | 5 |

| emotion | 9 783 | 2.124 | 2 | 1.019 | 1 | 5 |

四、实证结果

(一)基准回归结果

表4给出了基准回归的估计结果,以自评健康为因变量。其中第(1)、(3)列用负债额度对全样本和负债家庭样本回归,第(2)列用是否负债的虚拟变量对全样本回归。结果显示,负债在所有回归中均显著为负,可以初步认为,家庭负债确实对健康造成了负面影响。

| 基准回归 | 无医疗负债家庭 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 全样本 | 全样本 | 负债家庭 | 全样本 | 全样本 | 负债家庭 | |

| ldebt | −0.007*** | −0.017* | −0.004*** | −0.028*** | ||

| (0.001) | (0.009) | (0.001) | (0.010) | |||

| ifdebt | −0.082*** | −0.050*** | ||||

| (0.012) | (0.013) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体、时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 53 828 | 53 828 | 17 403 | 50 847 | 50 847 | 15 226 |

| R−squared | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.045 | 0.045 | 0.047 |

| 注:括号内为稳健性标准误;*、**和***分别代表在10%、5%和1%显著性水平下显著。下表同。 | ||||||

(二)内生性讨论

1. 去掉有医疗负债的家庭

如果有医疗负债,这是因为健康水平差而导致的,所以健康水平差是负债的原因而非结果,此时家庭负债和健康水平之间出现了反向因果关系,从而影响了估计的可靠性。因此,我们考虑在全样本中去掉有医疗负债的家庭,从而避免这种反向因果问题。表4回归结果显示,负债额度和是否负债在所有回归中均显著为负,与基准回归的结果一致,因此家庭负债与健康水平负相关。

2. 工具变量法

尽管我们尝试去掉有医疗负债的家庭,但由于一个人的健康水平对人的收入和未来收入预期会产生重要影响,这直接影响了家庭的借贷能力。一个人的健康水平越高,才越有可能得到更多的信贷资源。因此,债务与健康之间存在内生性问题。为此我们寻找工具变量来解决。我们以金融机构的设立数作为家庭负债的工具变量。金融机构设立的分支机构越多,表明相应的金融服务水平越高,居民家庭的借贷越便利,信贷的可获得性越好,因此其和居民家庭的债务水平是高度相关的。但是,金融机构设立分支机构和居民的健康水平没有直接关联,能够作为合适的工具变量。金融机构在各地分支机构的原始数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),该数据包含了商业银行、农村信用社、资产管理公司、村镇银行、消费金融公司、其他金融机构在各地设立的分支机构数量,我们将其标准化处理。

表5汇报了工具变量回归结果,因变量均为自评健康,第(1)、(2)列是CHFS第一阶段、第二阶段回归结果,第(3)、(4)列是CFPS第一阶段、第二阶段回归结果,第(5)、(6)列是CGSS第一阶段、第二阶段回归结果。在第一阶段回归中,工具变量对内生解释变量家庭债务(ldebt)有很好的解释力。工具变量的F值和最小特征统计量表明我们使用的工具变量不是弱工具变量。⑤豪斯曼检验结果表明三套数据中确实存在内生解释变量ldebt。相关回归结果显示,在工具变量回归中家庭负债均显著为负,因此估计结果是稳健的。

| CHFS | CFPS | CGSS | ||||

| First | Second | First | Second | First | Second | |

| ldebt | health | ldebt | health | ldebt | health | |

| ldebt | −0.516*** | −0.058** | −0.206*** | |||

| (0.168) | (0.024) | (0.053) | ||||

| IV | −0.068*** | −0.531*** | −0.268*** | |||

| (0.022) | (0.058) | (0.053) | ||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 53 828 | 53 828 | 7 764 | 7 764 | 8 556 | 8 556 |

| R−squared | 0.075 | 0.088 | 0.170 | 0.060 | ||

(三)稳健性检验⑥

1. 倾向得分匹配(PSM)

前面我们考虑了家庭债务与健康水平的双向因果带来的内生性问题,但是我们观察到负债家庭与健康水平的关联也不排除跟样本自选择有关。对于有着相近条件的家庭而言,是否负债的决策可能与家庭的行为习惯、观念、心态等因素密切相关,而这些因素中如观念和心态等也与人的心理健康和身体健康相关,所以这里可能存在样本自选择问题。我们基于倾向得分匹配法来进行稳健性检验。根据回归结果,无论采用哪种匹配方法,⑦ATT都显著为负,并且系数也相差很小,表明了结果的稳健性。ATT结果表明,家庭债务确实对家庭成员的健康水平产生了负面影响,与前面的结果保持一致。

2. 更换健康衡量指标

CHFS中关于健康只有自评健康信息,这里进一步使用CFPS和CGSS的数据来衡量身体健康和心理健康。根据回归结果,⑧家庭负债在身体健康方面显著提高了生病住院和得慢性病的概率,在心理健康方面使人们更容易沮丧和抑郁,家庭负债越高则抑郁量表得分也越高,即抑郁程度越高。因此,家庭负债不仅影响了自评健康,也直接影响了身体健康和心理健康。

五、家庭负债影响健康的机制检验

前述理论分析中,我们阐述了影响机制。由于CHFS数据无法提供机制检验所需的诸多指标,因此机制假说H2a和H2b的考察主要使用了CFPS和CGSS数据,同时这里均使用自评健康来衡量健康水平。

(一)通过给人们带来压力来影响健康

CGSS提供了较好的压力衡量指标,该数据问到当事人各方面支出的压力大小,当事人的回答用1—5数值表示,1表示“没有压力”,5表示“有非常大的压力”,数值越大表示压力越大。问卷提供了住房、教育等共10个项目的支出压力数据,我们加总后求均值,从而得到最终的压力指数。表6回归结果表明,家庭负债显著地提升了家庭的压力,而家庭面临的压力对健康造成了显著负面作用。实际上,大量的文献都证实了压力对健康的负面作用(Hamilton等,2019;Swanton和Gainsbury,2020;O'Connor等,2021)。从回归结果看,家庭负债额度越高则压力越大,而承受的压力对健康有显著负面影响。因此,家庭负债通过给家庭带来压力进而影响健康。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |

| health | health | health | health | health | health | health | health | health | health | |

| ldebt | −0.015*** | −0.016*** | −0.006** | −0.005** | −0.016*** | −0.004* | −0.016*** | −0.007*** | −0.007*** | −0.006** |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.002) | |

| E_pressure | −0.093*** | |||||||||

| (0.015) | ||||||||||

| exercise | 0.025** | |||||||||

| (0.010) | ||||||||||

| smoke | −0.103** | |||||||||

| (0.043) | ||||||||||

| drink | 0.078*** | |||||||||

| (0.027) | ||||||||||

| overdrink | −0.006 | |||||||||

| (0.047) | ||||||||||

| Sleep_e | −0.194*** | |||||||||

| (0.014) | ||||||||||

| LAI | 0.132*** | |||||||||

| (0.025) | ||||||||||

| lincome | 0.015*** | |||||||||

| (0.004) | ||||||||||

| lconsump | 0.005 | |||||||||

| (0.009) | ||||||||||

| lcare | 0.002 | |||||||||

| (0.005) | ||||||||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 8 551 | 8 556 | 7 764 | 7 764 | 8 556 | 7 761 | 8 556 | 53 828 | 53 828 | 7 764 |

| R-squared | 0.238 | 0.236 | 0.219 | 0.220 | 0.235 | 0.240 | 0.238 | 0.050 | 0.050 | 0.219 |

| 注:限于篇幅,家庭负债对中介变量的回归结果未汇报。其中,家庭负债对压力、锻炼次数、过度抽烟、是否抽烟、是否喝酒、工作时间、娱乐休闲、消费水平均有显著影响,对过度饮酒、睡眠质量、收入、保健支出无显著影响。限于篇幅,机制假说H2b中过度抽烟和工作时长的回归结果未汇报,二者均未对健康带来显著影响,读者感兴趣可向作者索取。 | ||||||||||

(二)通过影响与健康相关的行为而影响健康

家庭债务及其带来的压力可能改变人的行为模式。我们考察了喝酒、抽烟、过度喝酒、过度抽烟、睡眠、工作时长、体育锻炼次数等与健康相关的行为。表6回归结果显示,家庭负债显著降低了锻炼身体的次数,而身体锻炼次数对健康有着显著的正面效应。家庭负债还显著提升了抽烟的概率,同时也可能导致家庭成员过度抽烟,而抽烟对健康产生了显著的负面效应。但从饮酒来看,家庭负债似乎并没有提高饮酒的概率,负债对过度饮酒的影响也不显著。从睡眠来看,睡眠质量显著影响了健康,但家庭负债对睡眠质量的负面影响并不显著。同时,家庭负债显著增加了工作时长,也显著减少了家庭的娱乐休闲活动,而娱乐休闲活动对健康有着显著的影响。综上所述,家庭负债显著地影响了体育锻炼的次数,减少了家庭的娱乐休闲活动以及提高了抽烟的概率,而这些因素对健康也有着重要的影响,因此这个机制得到了验证。

(三)通过影响收入消费而影响健康

我们观察家庭债务是否影响了家庭的收入、消费,继而考察收入和消费是否影响了健康。表6回归结果显示,家庭负债对收入没有产生显著影响。在债务的组成中经营负债是可能对收入产生影响的,其起到效果需要时间,也具有一定的不确定性。而教育负债则需要相当长的时间才可能对收入有提升的效果,因此影响不显著应该是合理的。表6回归结果还显示,家庭负债显著提高了家庭的消费,但家庭负债减少了家庭的保健、健身支出。家庭负债从总体上能够促进消费,这说明家庭负债在一定程度上起到了平滑收入和消费的作用,很多文献也有类似发现(宋明月和臧旭恒,2020)。然而,其对保健、健身方面的支出不显著,这可能与居民的负债结构有关。在很多家庭负债中,比较重要的部分就是住房负债,从CHFS2019的样本看,在占据家庭总债务80%以上的负债类型中,拥有住房负债的家庭有3921户,在所有负债类型中占首位。而住房负债不仅抑制了旅游消费(谢佳慧和张良,2018),也挤出了文化娱乐、医疗保健等发展与享受型消费(潘敏和刘知琪,2018;张雅淋等,2019)。根据表6的回归结果,我们发现保健支出并没有对健康带来显著影响。可能的原因是,从我国目前的阶段来看,居民家庭的保健消费水平比较低,还是一种基础性的健康消费(杨书超和葛道顺,2020)。保健支出绝对额度较小,可能很难真正发挥出显著作用。总体来看,家庭负债并未对收入、消费、保健支出等产生全面的影响,而这些中介变量也并非都对健康有显著影响。

六、进一步分析:异质性讨论

我们从性别、年龄、家庭资产和收入等角度对家庭负债健康效应的异质性进行分析。⑩这里基于CHFS数据进行研究,所使用的模型与基准模型保持一致。

(一)家庭负债健康效应的性别差异

根据回归结果,家庭债务对男性和女性健康水平的影响并无明显差异,系数差别也很小。可能的原因是,中国的女性劳动参与率很高,而且在家庭中与男性的经济地位也逐步平等,因此在家庭经济事务上可能有着较深程度的参与,面对家庭负债也承受了较大的经济压力。另外,女性对债务带来的财务冲击可能更为敏感,其感受到的债务压力更大,面对财务压力时也常常会更加厌恶风险,心理更为焦虑(Chen等,2021)。为了应对家庭债务带来的经济压力,人们可能会增加工作时间以获取更多收入。研究显示,这种超时劳动对女性健康的负面影响也更大(李韵秋和张顺,2020)。总体来说,家庭负债的健康效应不存在性别差异。

(二)家庭负债健康效应的年龄差异

参照既有文献的研究(Mirowsky和Ross,1999;Drentea,2000),我们基于年龄对样本数据按30岁以下、30岁至39岁、40岁至49岁、50岁及以上进行分组。⑪回归结果表明,除30岁以下的人群外,在其他年龄段人群中家庭债务均与健康水平显著负相关,这个结果总体上是符合预期的。30岁以下的人群中很多人工作不是特别久,他们往往还不是家庭主要债务的借款人,感受到的债务压力自然较小。另外,他们还很年轻,不健康的行为方式对健康的影响也没有充分显现出来。但是对于30岁至50多岁年龄段的人群来讲,他们往往正处于“上有老、下有小”的阶段,家庭债务所带来的压力对健康的影响也相对明显地显现出来。

(三)家庭负债对不同资产和不同收入家庭的异质性影响

我们将家庭按照资产分为了五等份,并且分别进行回归。回归结果显示,家庭债务在最高资产组家庭中虽然为负但不显著,并且系数比其他组别小很多,而对另外四组均有显著负面影响,显著性在次高资产家庭组更小,系数也更小。家庭负债对健康的影响随着家庭资产的变化而显示出明显的梯度特征。如果家庭收入水平不同,负债所带来的健康冲击也会不同。我们将家庭按照收入分为五等份,并分别进行回归。回归结果显示,家庭债务在低收入和次低收入组家庭中显著为负,而在其他组别并不显著。结合资产分组回归结果,本文发现负债主要对低收入和低资产家庭带来明显的负面健康效应。

(四)短期负债和非银行负债是影响健康的主要原因

1. 银行负债与非银行负债。很多文献的研究都表明,债务对健康的负面效应主要是无担保债务带来的,有担保的债务并没有产生相应的负面影响(Hojman等,2016;Hiilamo,2020)。基于数据可得性,我们将负债分为银行负债和非银行负债。在中国,大部分住户家庭的银行负债可能是有担保的,而非银行负债则绝大部分可能没有担保。回归结果显示,非银行负债对健康产生了显著的负面影响,而银行负债系数为负但不显著。对于有担保的债务,理论上来讲这些债务的偿还都是有保证的,这与完全没有担保的债务给人的心理感觉会有所差异。如果从银行获得的贷款没有抵押,往往额度相对比较小,则带来的压力较小。或者银行对于贷款人的职业、收入能力有严格的考察,这部分人的信用能力往往比较高,那么这些银行负债可能不会影响家庭成员的健康。如果家庭有非银行负债,这些负债或许是没有担保的,而且从非正规金融机构获得贷款可能也意味着家庭的信贷获取能力有限,那么偿债压力较大。非银行负债或许大部分是向亲戚朋友借款,这些债务往往也要在数年内偿还,带来较大的压力,从而影响健康。

2. 短期债务和长期债务。我们以负债还款期限是否超过三年分为长期负债和短期负债。回归结果表明,长期负债并未对健康产生显著负面影响,而短期负债对健康有显著负面影响,这与一些文献的发现是一致的(Berger等,2016)。从现实情况看,如果家庭负债的期限比较短,那么负债的利率往往也更高,需要家庭在较短时间内还本付息,这必然给家庭带来更大的压力。由于无法在长时期内分担还款压力,当事人或许不得不加倍努力地挣钱,从而损害健康(李韵秋和张顺,2020)。长期负债不仅能在更长时期内分摊还款压力,而且很多长期负债被认为是在积累资产或者是在进行投资,比如住房和教育负债,有研究表明部分长期负债可能不再被认为是负担(Berger等,2016),而教育负债有助于提高青年人的自尊(Dwyer等,2011)。短期负债和长期负债的这些特性最终导致短期负债对健康带来了负面影响而长期负债的影响则不明显。

七、结论与政策含义

家庭负债作为家庭的重要经济行为会带来各种经济效应,但是国内学术界对其健康效应还缺乏关注。我们以CHFS数据为基础,结合CFPS和CGSS数据,基于自评健康、身体健康、心理健康三个维度来衡量健康水平,研究家庭负债对中国居民健康的影响。研究表明:第一,家庭负债对自评健康、身体健康和心理健康均有显著负面影响;第二,家庭负债主要是通过给成员带来压力以及影响与健康相关的行为来影响家庭成员的健康;第三,家庭负债中的非银行负债、短期负债对健康有负面影响,而长期负债和银行负债对健康的影响不明显;第四,家庭负债的健康效应并无性别差异,对低年龄组无明显负面影响,家庭债务主要对低资产和低收入家庭产生负面影响。

本文提出以下政策建议:(1)应该关注家庭负债给家庭带来的压力及其负面健康效应,而这不仅可以从经济层面入手,也可以从非经济层面入手,比如关注与健康相关的体育锻炼、娱乐休闲活动、抽烟等行为,这也可减弱负债的负面健康效应;(2)家庭的短期负债和非银行负债给成员的健康带来了负面影响,因此进一步提高居民正规金融的可得性,不仅能够发挥负债平滑收入和消费的作用,也能够降低短期的偿债压力,从而抑制家庭债务对健康的负面效应;(3) 关注低资产和低收入家庭的融资需求,家庭债务可能给他们带来了更为明显的负面健康效应。

① 数据来自中国人民银行城镇居民家庭资产负债调查课题组发布的《2019 年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》。

② 贷款余额数据来自中国人民银行官网,GDP数据来自国家统计局官网。

③ 田国强等2018年9月27日在《社会科学报》发文称要防范金融风险当警惕家庭债务危机,《财经》杂志也曾在2017年第29期以“家庭债务灰犀牛隐现”作为封面文章进行深入报道。

④ 详细情况请参考中国人民银行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组《2019 年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》。

⑤ 在CHFS数据中,工具变量的F值为10.139,最小特征统计量10.1323高于15%临界值8.96;在CFPS数据和CGSS数据中,工具变量的F值为83.0836和25.78884,最小特征统计量79.2526和27.0419,远高于10%临界值16.38。

⑥ 限于篇幅,省略回归结果,读者若是感兴趣可向作者索取。

⑦ 平衡性检验结果表明匹配后样本的标准差明显减少,样本也更为集中,说明匹配方法较好地平衡了数据。

⑧ 考虑到工具变量回归结果的可信度更高,这里均使用工具变量进行回归。而更换健康衡量指标后,基于基准回归模型的回归结果与这里的回归结果是一致的。

⑨ 限于篇幅,机制检验中的回归结果未汇报,留存备索。下面所有的机制检验回归中,当以消费、收入、锻炼、抽烟、喝酒、睡眠、娱乐休闲、压力等作为因变量时均使用的工具变量回归,工具变量与前述回归相同。

⑩ 限于篇幅,省略回归结果,读者若是感兴趣可向作者索取。

⑪ 我们也尝试了将所有样本分为30岁以下、30岁至55岁、56岁以上和30岁以下、30岁至45岁、46岁至55岁、56岁以上两种分组方式。结果显示,家庭债务在30岁以下年龄组回归中不显著,而在其余年龄组回归中均显著为负。

| [1] | 陈安平. 收入高会更健康吗?——来自中国的新证据[J]. 财贸经济, 2011(1): 26–33. |

| [2] | 陈屹立. 家庭债务是否降低了幸福感?——来自中国综合社会调查的经验证据[J]. 世界经济文汇, 2017(4): 102–119. |

| [3] | 冯明. 农民工与中国高储蓄率之谜——基于搜寻匹配模型的分析[J]. 管理世界, 2017(4): 20–31. |

| [4] | 李实, 杨穗. 养老金收入与收入不平等对老年人健康的影响[J]. 中国人口科学, 2011(3): 26–33. |

| [5] | 李韵秋, 张顺. “职场紧箍咒”——超时劳动对受雇者健康的影响及其性别差异[J]. 人口与经济, 2020(1): 16–28. |

| [6] | 林晓珊. 性别特质、身体实践与健康风险行为[J]. 妇女研究论丛, 2011(1): 5–11. |

| [7] | 潘敏, 刘知琪. 居民家庭“加杠杆”能促进消费吗?——来自中国家庭微观调查的经验证据[J]. 金融研究, 2018(4): 71–87. |

| [8] | 齐良书. 收入、收入不均与健康: 城乡差异和职业地位的影响[J]. 经济研究, 2006(11): 16–26. |

| [9] | 任国强, 王福珍, 罗玉辉. 收入、个体收入剥夺对城乡居民健康的影响——基于CGSS2010数据的实证分析[J]. 南开经济研究, 2016(6): 3–22. |

| [10] | 宋明月, 臧旭恒. 异质性消费者、家庭债务与消费支出[J]. 经济学动态, 2020(6): 74–90. |

| [11] | 隋钰冰, 尹志超, 何青. 外部冲击与中国城镇家庭债务风险——基于CHFS微观数据的实证研究[J]. 福建论坛·人文社会科学版, 2020(1): 132–144. |

| [12] | 杨天宇, 朱光. 劳动报酬上涨与中国国民储蓄率的演变趋势[J]. 金融研究, 2020(11): 21–39. |

| [13] | 张雅淋, 孙聪, 姚玲珍. 越负债, 越消费?——住房债务与一般债务对家庭消费的影响[J]. 经济管理, 2019(12): 40–56. |

| [14] | Batomen B, Sweet E, Nandi A. Social inequalities, debt, and health in the United States[J]. SSM - Population Health, 2021, 13: 100736. DOI:10.1016/j.ssmph.2021.100736 |

| [15] | Berger L M, Collins J M, Cuesta L. Household debt and adult depressive symptoms in the United States[J]. Journal of Family and Economic Issues, 2016, 37(1): 42–57. DOI:10.1007/s10834-015-9443-6 |

| [16] | Białowolski P, Węziak-Białowolska D, VanderWeele T J. The impact of savings and credit on health and health behaviours: An outcome-wide longitudinal approach[J]. International Journal of Public Health, 2019, 64(4): 573–584. DOI:10.1007/s00038-019-01214-3 |

| [17] | Clayton M, Liñares-Zegarra J, Wilson J O S. Does debt affect health? Cross country evidence on the debt-health nexus[J]. Social Science & Medicine, 2015, 130: 51–58. |

| [18] | Drentea P. Age, debt and anxiety[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2000, 41(4): 437–450. DOI:10.2307/2676296 |

| [19] | Drentea P, Lavrakas P J. Over the limit: The association among health, race and debt[J]. Social Science & Medicine, 2000, 50(4): 517–529. |

| [20] | Dwyer R E, McCloud L, Hodson R. Youth debt, mastery, and self-esteem: Class-stratified effects of indebtedness on self-concept[J]. Social Science Research, 2011, 40(3): 727–741. DOI:10.1016/j.ssresearch.2011.02.001 |

| [21] | Ferreira M B, de Almeida F, Soro J C, et al. On the relation between over-indebtedness and well-being: An analysis of the mechanisms influencing health, sleep, life satisfaction, and emotional well-being[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12: 591875. DOI:10.3389/fpsyg.2021.591875 |

| [22] | French D, McKillop D. The impact of debt and financial stress on health in Northern Irish households[J]. Journal of European Social Policy, 2017, 27(5): 458–473. DOI:10.1177/0958928717717657 |

| [23] | Hamilton H A, Wickens C M, Ialomiteanu A R, et al. Debt stress, psychological distress and overall health among adults in Ontario[J]. Journal of Psychiatric Research, 2019, 111: 89–95. DOI:10.1016/j.jpsychires.2019.01.008 |

| [24] | Hiilamo A. Debt matters? Mental wellbeing of older adults with household debt in England[J]. SSM - Population Health, 2020, 12: 100658. DOI:10.1016/j.ssmph.2020.100658 |

| [25] | Hojman D A, Miranda Á, Ruiz-Tagle J. Debt trajectories and mental health[J]. Social Science & Medicine, 2016, 167: 54–62. |

| [26] | Jenkins R, Bhugra D, Bebbington P, et al. Debt, income and mental disorder in the general population[J]. Psychological Medicine, 2008, 38(10): 1485–1493. DOI:10.1017/S0033291707002516 |

| [27] | Leung L A, Lau C. Effect of mortgage indebtedness on health of U. S. homeowners[J]. Review of Economics of the Household, 2017, 15(1): 239–264. DOI:10.1007/s11150-014-9250-0 |

| [28] | Mirowsky J, Ross C E. Sex differences in distress: Real or Artifact?[J]. American Sociological Review, 1995, 60(3): 449–468. DOI:10.2307/2096424 |

| [29] | O'Connor D B, Thayer J F, Vedhara K. Stress and health: A review of psychobiological processes[J]. Annual Review of Psychology, 2021, 72: 663–688. DOI:10.1146/annurev-psych-062520-122331 |

| [30] | Schneiderman N, Ironson G, Siegel S D. Stress and health: Psychological, behavioral, and biological determinants[J]. Annual Review of Clinical Psychology, 2005, 1: 607–628. DOI:10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 |

| [31] | Swanton T B, Gainsbury S M. Debt stress partly explains the relationship between problem gambling and comorbid mental health problems[J]. Social Science & Medicine, 2020, 265: 113476. |

| [32] | Turunen E, Hiilamo H. Health effects of indebtedness: A systematic review[J]. BMC Public Health, 2014, 14: 489. DOI:10.1186/1471-2458-14-489 |

| [33] | Wei S J, Zhang X B. The competitive saving motive: Evidence from rising sex ratios and savings rates in China[J]. Journal of Political Economy, 2011, 119(3): 511–564. DOI:10.1086/660887 |