2023第49卷第4期

一、引言与文献综述

数字技术是引领新一轮科技革命与产业革命的战略性变革,加快发展数字经济关乎中国国家综合实力的提高和现代化经济体系的构建。党的十九届四中全会首次提出将数据确定为劳动、资本、土地、知识、技术和管理之后的第七种生产要素,并作为一类单独的生产要素纳入国民收入分配序列,这说明以数据为关键要素的数字经济发展是中国经济高质量发展的内在要求,也是中国经济增长转型与收入分配格局调整的重要支撑。2022年10月,党的二十大报告中明确提出,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。对于企业而言,数字化转型既是传统生产要素与新型数据要素的融合方式,也是从原有生产模式向数字生产模式转型的重要标志。一方面,以人工智能、大数据、云计算、区块链和物联网等新一代信息技术为合集的企业数字化转型为推进经济高质量发展积累了新势能和新动力,符合中国式现代化发展的本质要求;另一方面,数字化转型通过产业结构升级和赋能实体经济,能使企业内部和企业之间的劳动、资本与技术等要素实现生产模式重组,有可能引发收入分配调整。数字化转型在提升经济增长质量的同时,如何引发企业工资水平以及不同企业间收入差距的变化?率先完成数字化转型的“灯塔工厂”对同一行业内其他企业的收入增长起到了何种作用?这两个问题是本文重点考察的内容。

已有文献主要聚焦宏观经济层面,强调了数字经济在影响地区间经济增长差距(赵涛等,2020)、促进产业结构转型升级(Aghion等,2019;田秀娟和李睿,2022)、调整劳动力就业结构(Karabarbounis和Neiman,2014;Acemoglu和Restrepo,2022)的同时,可能拉大城乡居民间的收入差距(刘欢,2020)。近年来越来越多的学者开始关注企业数字化转型对劳动者收入份额的影响,并形成了不同的观点。一种观点以徐朝辉和王满四(2022)为代表,认为数字化转型能够提升高管集权控制力,从而攫取公司更多利润分成,扩大高管与员工的收入差距。究其原因,数字化转型使信息传达在企业内部变得更加顺畅,可能带来管理层更高的信息传达效率,提高管理层的决策地位(Laffont和Martimort,1998)。另一种观点以Verhoef等(2021)和方明月等(2022)为代表,认为数字化转型在提升企业劳动收入份额的同时,能够缩小企业管理者与员工的收入差距。由此可见,已有文献虽然考察了数字化转型与企业劳动收入份额的关系,并关注到企业内管理层与普通员工之间的收入不平等问题,但是尚未聚焦同一行业内不同企业间的收入差距发生了何种变化,也未关注到率先完成数字化转型的“灯塔工厂”在此过程中所扮演的角色。

当前,国内外学者围绕全要素生产效率、劳动要素成本组成和市场集中优势重组,讨论了数字化转型的微观经济效应,这为本文考察数字化转型何以影响企业间收入分配提供了可能的作用机制。首先,国内外学者普遍认同数字化转型显著提高了企业全要素生产率(Hjort和Poulsen,2019;袁淳等,2021)。在此基础上,Autor(2015)发现数字化转型在提高企业生产率水平的同时,会不断增加对行业高技能劳动力的需求,进一步提升行业整体收入水平。其次,学者们纷纷警示数字化降低了劳动力的比较优势,在劳动力市场上更多表现为数字化和智能化替代人力,导致大量劳动力失业,扩大了不同技能劳动力之间的收入差距(Acemoglu和Restrepo,2019)。以Acemoglu和Restrepo(2022)为代表的学者指出,数字化中的人工智能技术会产生劳动岗位替代与创造效应,在短期内会加剧收入不平等,但从长期看新岗位技能的普及会抑制收入差距的进一步扩大;但是,以Agrawal等(2019)为代表的学者则认为,数字化本身不具有对资本或劳动的绝对替代性,而是根据配置效率决定数字技术对资本或劳动的相对替代,这一观点得到了王林辉和袁礼(2018)等学者的支持。最后,部分学者还发现,数字化中的人工智能技术会导致企业市场份额上升,使得市场份额逐渐集中掌握到少数企业手中,造成市场集中度上升和劳动收入份额下降的现象(Autor等,2020)。

本文可能的边际创新在于:第一,与已有文献考察数字经济引发的地区间收入差距和企业内工资差距不同,本文尝试从微观视角出发,在考察数字化转型影响企业工资增长的基础上,进一步讨论其对同一行业内不同企业间收入差距的影响,丰富了数字化转型对企业收入分配影响的研究。第二,本文在理论层面讨论数字化转型对企业工资收入的影响机制时,通过任务模型解释了数字化转型引发的劳动替代效应、生产率效应和市场竞争效应,发现不同发展阶段下数字化转型的总体影响存在时变现象,并在此基础上通过内生性中介效应模型和面板门槛回归模型加以实证检验,更加全面地诠释了数字化转型影响企业收入差距的作用机理。第三,本文引入“灯塔工厂”企业名单,创新性地探讨了率先完成数字化转型的“灯塔工厂”如何在行业层面引发企业间的生产要素流动和缩小生产效率差距,从而对行业内其他企业产生收入引导效应,拓展了数字化转型对企业收入分配的动态影响路径。

二、数理模型

本文在Acemoglu和Restrepo(2022)的任务模型基础上,引入企业数字化替代水平,讨论数字化转型对企业工资增长及企业间收入分配的影响与作用机制。模型推导发现,数字化转型不仅通过劳动替代效应降低企业工资水平,而且还通过生产率效应和市场竞争效应提高工资水平,而数字化转型对企业间收入差距的影响最终取决于这三种机制的大小。

(一)模型的基本假设。假定在t期产品市场出清的理想状态下,企业的总需求与总供给相等,且在成本最小化的原则下,企业i的产品供求均衡等式如下:

| $ {Y_{ijct}} = \alpha _{ijct}^{{\sigma _j}}P_{ijct}^{{\sigma _j}}{Y_{jct}} = {X_{ijct}} $ | (1) |

其中,αijct是企业i在行业j的市场占有份额,σj>0是j行业内不同企业之间的产品替代弹性,Pijct是c企业i产品销售价格,Yjct是行业j的最终产品销售量,Xijct是c市场上企业i的产出水平。

在此基础上,设定生产函数如下:

| $ {X_{ijct}}{\text{ = }}{A_{ijct}}\mathop {\min }\limits_{s \in [0,S]} \left\{ {{x_{ijct}}(s)} \right\} $ | (2) |

其中,Aijct代表企业生产效率函数。假定任意企业i均通过连续工作任务s才能完成生产过程,其中s∈[0,1],xijct(s)代表Xijct生产过程中任务s的产量。借鉴Acemoglu和Restrepo(2019)的做法,本文将企业数字化替代水平Dit引入模型,假定[0,Dit]是企业i内部可以使用数字化代替的劳动水平,大于Dit的工作任务则不能被数字化替代,因此,只能使用简单劳动力。同样地,将数字化在每个任务中的劳动替代率标准化为1,并假定每个任务劳动生产率外生且为γ(γ>0),进一步简化企业任务生产函数表达式如下:

| $ {x_{ijct}}(s) = \left\{ \begin{aligned} & {{k_{_{ijct}}}(s) + \gamma {l_{ijct}}(s)\;\;\;\; s \leqslant {D_{_{it}}}}\\ &{\gamma {l_{ijct}}(s)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; s \gt {D_{it}}} \end{aligned}\right. $ | (3) |

其中,lijct是企业i在工作任务s中劳动要素的投入量,kijct是企业i在任务s中数字化转型应用的投入资本。在既定产出水平下,企业会基于成本最小化原则,通过对所有任务进行加总,得到t期企业i总的劳动和资本需求函数:

| $ {L_{ijct}}(s){\text{ = }}\frac{{(1 - {D_{it}}){X_{ijct}}}}{{\gamma {A_{ijct}}}} = \frac{{\alpha _{ijct}^{{\sigma _j}}(1 - {D_{it}})}}{{\gamma {A_{ijct}}}}P_{ijct}^{ - {\sigma _j}}{Y_{jct}} $ | (4) |

| $ {K_{ijct}}(s){\text{ = }}\frac{{{D_{it}}{X_{ijct}}}}{{{A_{ijct}}}} = \frac{{\alpha _{ijct}^{{\sigma _j}}{D_{it}}}}{{{A_{ijct}}}}P_{ijct}^{ - {\sigma _j}}{Y_{jct}} $ | (5) |

由于市场均衡状态下,企业生产经营的边际成本应当等于市场价格,因此得出:

| $ {P_{ijct}}{\text{ = }}\frac{{{D_{it}}{X_{ijct}}}}{{{A_{ijct}}}} = \frac{1}{{{A_{ijct}}}}\left\{ {{D_{it}}{Q_{ijct}} + (1 - {D_{it}})\frac{{{W_{ijct}}}}{\gamma }} \right\} = {\left( {\frac{{{K_{ijct}}{A_{ijct}}}}{{{D_{it}}{Y_{jct}}}}} \right)^{-1/\sigma _j}}{\alpha _{ijct}} $ | (6) |

其中,Qijct代表企业i数字化转型应用水平的价格成本,Wijct代表企业支付给员工的平均工资水平。因此,进一步得出企业工资决定方程:

| $ {W_{ijct}}{\text{ = }}\frac{{{A_{ijct}}{P_{ijct}} - {D_{it}}{Q_{ijct}}}}{{1 - {D_{it}}}}\gamma = \frac{{\alpha _{ijct}^{{\sigma _j}}{D_{it}}}}{{{A_{ijct}}}}P_{ijct}^{ - {\sigma _j}}{Y_{jct}} = \frac{\gamma }{{1 - {D_{it}}}}\left\{ {\alpha _{ijct}^{{\sigma _j}}{A_{ijct}}^{1 -1/\sigma _j}{{(\frac{{{Y_{jct}}{D_{it}}}}{{{K_{ijct}}}})}^{1/\sigma _j}} - {D_{it}}{Q_{jct}}} \right\} $ | (7) |

从式(7)可以看出,工作任务的企业数字化替代水平(Dit)、生产率水平(Aijct)和市场占有份额(αijct)等因素共同影响企业工资水平。

(二)传导机制的静态分析

1. 劳动替代效应。数字化作为推动生产力发展的重要资本要素之一,在生产过程中会逐渐产生对劳动要素的替代,即劳动替代效应。根据式(5)和式(7),对Dit求一阶导数可得:

| $ \frac{{\partial W}}{{\partial K}} \cdot \frac{{\partial K}}{{\partial D}} = - \frac{{{D_{it}}X_{ijct}^2{P_{ijct}}}}{{\left( {1 - {D_{it}}} \right)K_{ijct}^2{A_{ijct}}}} \lt 0 $ | (8) |

由于企业数字化替代水平Dit取值范围为[0,1],故式(8)求导结果始终小于0。这表明随着数字化替代水平加深,数字化对劳动要素会产生替代效应,导致企业对劳动要素需求下降,降低了员工相对工资议价能力,造成企业员工工资增长状况相对恶化。因此,本文得出假说1:企业数字化转型带来的劳动替代效应会相对抑制企业工资水平增长。

2. 生产率效应。企业工资决定方程(7)对Aijct求偏导数可得:

| $ \frac{{\partial W}}{{\partial A}} \cdot \frac{{\partial A}}{{\partial D}} = \frac{{{P_{ijct}}\gamma }}{{1 - {D_{it}}}} \cdot \frac{{\partial A}}{{\partial D}} \gt 0 $ | (9) |

在其他条件不变时,Dit上升会提高企业生产率水平,即

3. 市场竞争效应。在新一轮技术革命的冲击下,企业面临着劳动用工成本不断上涨的压力(Acemoglu和Restrepo,2019)。为节约生产和经营成本,提高企业生产率,具有一定规模和资本能力的企业往往能够通过数字化转型提升企业市场竞争优势和市场占有份额,也由此产生了市场竞争效应。根据资本需求函数方程,可推导Aijct的表达式如下:

| $ {A_{ijct}} = {(\frac{{{\alpha _{ijct}}}}{{{P_{ijct}}}})^{{\sigma _j}}}\frac{{{D_{it}}{Y_{jct}}}}{{{K_{ijct}}}} $ | (10) |

企业市场占有份额是市场竞争力的集中体现,式(10)一定程度上表明企业生产率水平与市场占有份额呈正向关系。通过链式求导法则,企业工资决定方程(7)对αijct求偏导可得:

| $ \frac{{\partial W}}{{\partial \alpha }}{\text{ = }}\frac{{\partial W}}{{\partial A}}\frac{{\partial A}}{{\partial \alpha }}{\text{ = }}\frac{{{P_{ijct}}\gamma }}{{1 - {D_{ijct}}}} \times \frac{{{D_{it}}{Y_{jct}}}}{{{K_{ijct}}}} \times {\sigma _j}{\left( {\frac{{{\alpha _{ijct}}}}{{{P_{ijct}}}}} \right)^{{\sigma _j} - 1}} \times \frac{1}{{{P_{ijct}}}} = \frac{{{\sigma _j}{D_{it}}}}{{1 - {D_{ijct}}}} \times \frac{{{Y_{jct}}\gamma }}{{{K_{ijct}}}}{\left( {\frac{{{\alpha _{ijct}}}}{{{P_{ijct}}}}} \right)^{{\sigma _j} - 1}} \gt 0 $ | (11) |

在Dit位于[0,1]时,式(11)的求导结果始终大于0。即相比于没有应用数字化或数字化替代水平较低的企业,数字化替代水平较高的企业更具有市场竞争优势。数字化替代水平Dit的提升会提高企业生产率水平,降低企业生产经营成本,进一步增强企业市场竞争力,导致市场占有率上升。随着企业占有份额的提升,企业盈利水平进一步增加,员工获得的工资水平和福利待遇也随之提升。因此,提出假说3:企业数字化转型的市场竞争效应会进一步提升企业工资水平。

4. 总体效应。上述理论模型推导表明,一方面,数字化应用的替代性会降低企业劳动要素需求,不利于企业工资水平的提升;另一方面,数字化应用能够提高企业生产效率和市场竞争优势,有利于提升企业工资水平。基于此,数字化应用对企业员工工资水平的总体效应可以通过式(7)对Dit直接求偏导数得到:

| $ \dfrac{{\partial W}}{{\partial D}} = \dfrac{{{P_{ijct}}\left[ {\left( {1 - {D_{it}}} \right)\dfrac{{\partial A}}{{\partial D}} + {A_{ijct}}} \right] - {Q_{ijct}}}}{{{{\left( {1 - {D_{it}}} \right)}^2}}}\gamma $ | (12) |

从式(12)可以看出,工作任务的数字化替代水平对企业工资水平的总体效应取决于

(1)在数字化转型应用初期,即

(2)在数字化转型应用成熟期,即

因此,本文推出假说4:数字化转型带来的生产率效应和市场竞争效应大于劳动替代效应,且数字化转型对企业工资的影响存在“门槛效应”,但总体上会显著提升企业工资水平。

(三)对企业间收入差距的影响。企业通过数字技术调整劳动技能结构、提高生产效率和市场竞争优势,增加劳动者收入报酬。数字技术为传统经济带来价值创造的同时,也可能给传统经济带来巨大的冲击。许恒等(2020)研究表明,数字技术的边际成本几近于零,数字经济的规模经济效应提高了市场进入壁垒。基于数字技术通常具备强大的网络效应和边际成本趋近于零等特点,一旦数字化转型企业凭借先进的技术优势占据相当的市场份额后,市场外的潜在进入者将很难进入市场,而市场的集中度不断提高,极易导致行业垄断(Rochet和Tirole,2008)。陈彦玲和陈首丽(2002)认为,垄断行业往往凭借非市场化手段占有市场资源,垄断控制市场价格,不断提升行业内部工资水平,这是造成行业内企业间工资差距不断扩大的主要原因。因而,企业通过数字化转型提升市场占有份额会导致市场集中程度不断上升、行业垄断性不断加强,容易导致行业内企业间工资差距不断扩大。据此,提出假说5:数字化转型可能会通过提升行业垄断程度扩大同行业内不同企业的收入差距。

三、数据与典型事实

(一)数据来源。考虑到中国数字技术高速发展和数字经济规模性扩张主要发生在2010年以后,本文选择2010−2020年A股上市企业作为初始样本。企业层面数据主要来源于国泰安(CSMAR)数据库,地区层面数据主要来自历年《中国统计年鉴》。同时,对原始数据进行如下处理:剔除ST和退市样本,以及关键变量缺失的样本;为尽可能减少异常值干扰,对企业层面连续型变量进行了1%的双倍缩尾处理,最终得到2 846家上市企业16 626条有效样本的面板数据。

(二)关键变量选取

1. 被解释变量:企业平均工资(Wage)。选取企业平均工资(企业工资薪酬除以企业员工数量)的对数形式,用以衡量企业工资水平的变动情况,同时本文以移动平均值法构造新的企业工资水平用于稳健性检验。

2. 核心解释变量:企业数字化转型程度(Digital)。现有文献对企业数字化转型的度量主要有三种:(1)刘政等(2020)采用调查问卷获取的企业数字化转型程度度量;(2)祁怀锦等(2020)采用企业年末无形资产中与数字经济相关的资产金额占无形资产总额的比例度量企业数字化应用水平;(3)袁淳等(2021)、吴非等(2021)采用文本分析法,利用上市企业年报中披露的数字化相关词汇的词频占比或词频数量衡量企业数字化转型程度。基于数据的可得性,本文最终参考吴非等(2021)的做法加总企业数字化相关词汇频数并取自然对数构建起企业数字化转型程度指标(Digital),同时采用第二种方法进行稳健性检验。

(三)模型构建。为考察企业数字化转型是否导致企业工资增长,借鉴范子英和彭飞(2017)的研究构建双向固定效应模型,具体模型如下:

| $ Wage_{it} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Digita{l_{it}} + {\alpha _2}\sum {Control{s_{it}}} + {\lambda _i} + {v_t} + {\varepsilon _{it}} $ | (13) |

其中,i代表企业,t代表年份;Controls为控制变量集,①参考袁淳等(2021)代表性文献,选取企业层面的控制变量(企业规模、资产负债率、净资产收益率、资产流动率)、行业层面的控制变量(行业资本劳动比、行业市场集中度)和地区层面的控制变量(企业所在省份的第三产业产值占比、地区人均产值)。

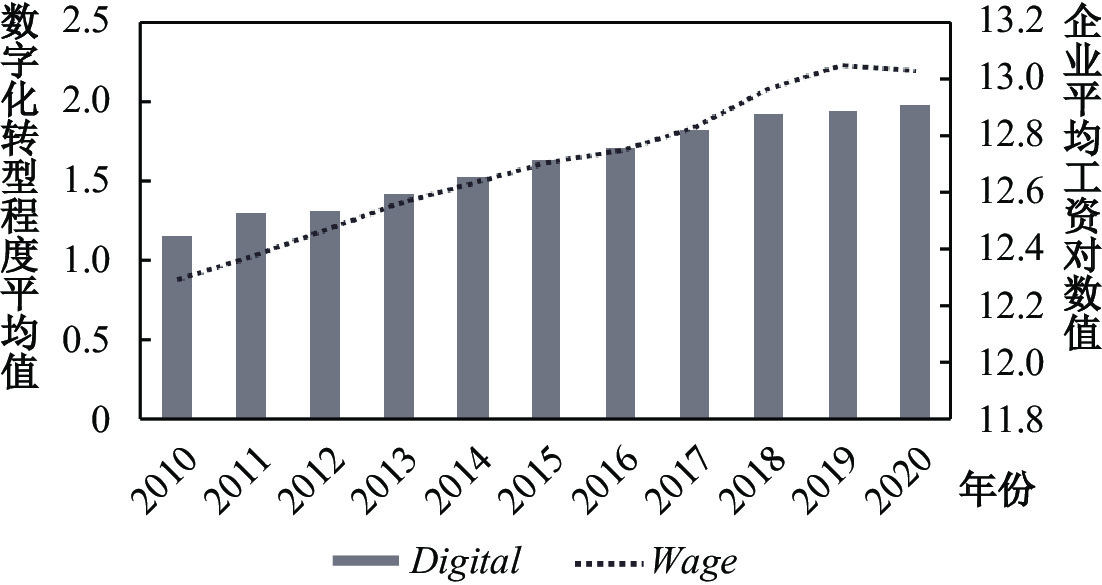

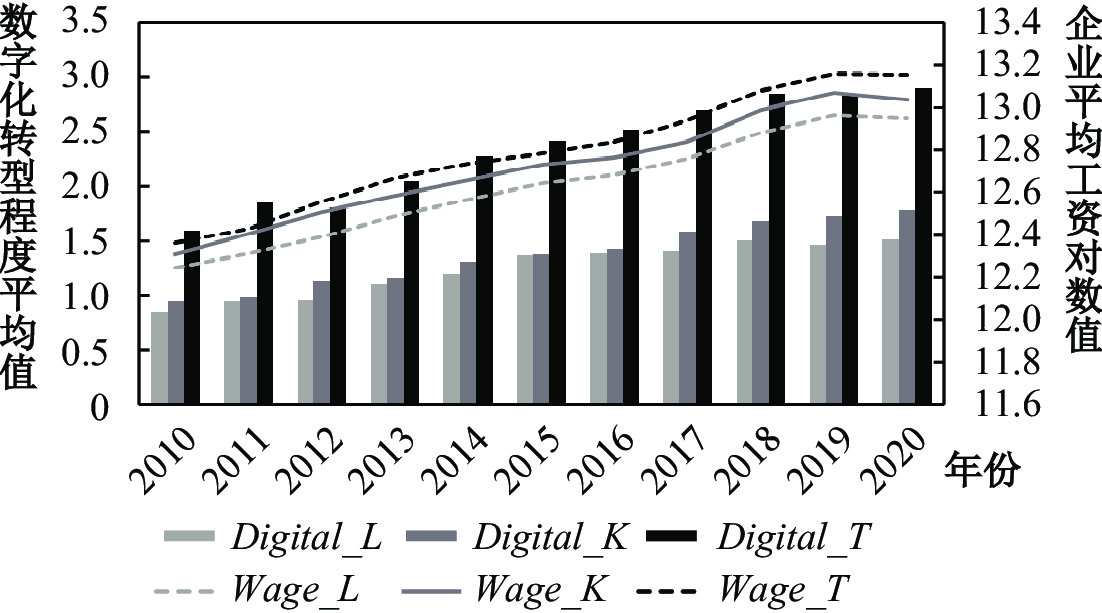

(四)典型事实描述。如图1所示,2010−2020年间,从时间上看,企业数字化转型程度逐年提高,企业平均工资水平除2020年略有下降外,也呈现出逐年上升趋势。这初步表明随着数字化转型的推进,数字经济与实体经济正在实现深度融合,其表征形态之一就是企业工资水平随着数字化转型程度水平的加深而不断上升。同时,按照行业要素密集度将企业样本分为劳动密集型、资本密集型和知识技术密集型。从图2我们可以看出,在不同要素密度行业中,企业平均工资均随数字化转型程度的升高而上升。知识技术密集型行业的数字化程度和企业平均工资水平明显高于劳动和资本密集型行业,这说明数字化转型程度与企业工资水平的相关关系具有行业异质性。

|

| 图 1 数字化转型与企业平均工资水平趋势 |

|

| 图 2 要素密集度行业数字化程度与企业平均工资水平趋势 |

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果。表1汇报了基准回归结果。列(1)—列(4)的估计结果显示,无论是否控制年份或企业固定效应,Digital的估计系数均在1%的水平上显著为正,表明数字化转型程度升高能够显著提升企业平均工资水平;在同时控制企业和年份固定效应的情况下,数字化转型程度每升高1个百分点,企业平均工资水平增长2.7%。由此可见,数字化转型能够显著提升企业工资水平,证实了假说4基本成立。可能的原因在于,数字化转型升级能够提高企业生产率,降低生产成本,同时有利于提高企业市场占有份额,导致数字化企业形成“强者恒强”的市场竞争优势,最终促进了企业工资水平增长,当然这一推测将在下文机制分析中进一步检验。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Digital | 0.065***(0.003) | 0.044***(0.003) | 0.050***(0.003) | 0.027***(0.003) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 未控制 | 控制 | 未控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 |

| N | 16 626 | 15 984 | 16 626 | 15 984 |

| R2 | 0.250 | 0.833 | 0.307 | 0.852 |

| 注:括号内为稳健标准误;***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平;如无特殊说明,后续各表均对控制变量、企业固定效应和年份固定效应进行控制,下同;限于篇幅,这里未报告各层面控制变量系数的估计结果,若有需要可参见本文的工作论文版本。 | ||||

(二)内生性检验

1. 工具变量检验。考虑到数字化转型与企业工资收入水平间可能存在逆向因果关系,即平均工资水平越高的企业,越倾向于通过数字化转型降低用工成本和提高要素生产效率。为克服逆向因果带来的内生性,选取两个工具变量进行检验。一是借鉴Goldsmith-Pinkham等(2020)的做法,采用滞后一期企业数字化转型程度变量与同一行业内除本企业之外的其他企业数字化程度平均增长率的乘积,构建份额移动法工具变量(Bartik)。构造思想是,以分析单元初始的份额构成和总体的增长率重新模拟历年的估计值,该估计值和解释变量实际值高度相关,但与其他变量的残差项不相关,不会直接对企业工资水平产生影响,可以很好地解决由互为因果造成的内生性问题,也符合工具变量相关性与外生性的要求。二是参考赵涛等(2020)的做法,选取企业所在省份互联网上网人数与滞后一期解释变量交互项的对数形式作为第二种工具变量(IV2)。

表2列(1)和列(3)的结果显示,在第一阶段回归中,移动份额工具变量Bartik和IV2对核心解释变量Digital的估计系数均在1%的水平上显著为正,满足工具变量的相关性要求;同时,Wald F统计量数值均远大于10%水平下的临界值(16.63),拒绝了弱工具变量假设,证实了所选工具变量的有效性。在列(2)、列(4)和列(5)第二阶段回归中,依次加入单一工具变量和同时加入两个工具变量,Digital对企业平均工资的系数在5%或10%的水平上显著为正,同时列(5)的结果还显示,Hansen J统计量的P值大于0.1,不存在工具变量过度识别问题。由此,在通过工具变量克服逆向因果的内生性问题后,企业数字化转型依然能够显著提升企业工资水平。

| 工具变量法 | 倾向值匹配—处理效应 | |||||

| (1)第一阶段

Digital |

(2)第二阶段

Wage |

(3)第一阶段

Digital |

(4)第二阶段

Wage |

(5)第二阶段

Wage |

(6)Wage | |

| Bartik | 0.266***(0.027) | |||||

| IV2 | 0.048***(0.003) | |||||

| Digital | 0.055**(0.024) | 0.034**(0.017) | 0.034*(0.020) | |||

| Digital_ATT | 0.100***(0.013) | |||||

| Wald F值 | 149.959 | 300.498 | 157.370 | |||

| Hansen J | 1.138 | |||||

| N | 11 354 | 11 354 | 11 206 | 11 206 | 10 614 | 16 626 |

2. 处理效应检验。尽管工具变量模型有效克服了互为因果的干扰,但是基准模型仍有可能存在其他内生性问题。考虑到数字化转型主要是企业自选择的结果,本文选择倾向值匹配—处理效应模型克服这一内生性问题。首先,借鉴Abadie和Imbens(2006)的做法,采用倾向值匹配法解决选择性偏差带来的有偏估计问题,匹配后各协变量的标准偏差绝对值均小于10%,满足数据平衡性假设。同时,本文将原解释变量Digital转换为企业是否进行数字化转型的处理变量,企业进行数字化转型设为1,否则设为0;进一步估算数字化转型对企业工资水平的处理组平均处理效应Digital_ATT。表2列(6)的结果显示,Digital_ATT对企业平均工资的估计系数在1%的水平上显著为正,与基准结果保持一致,表明在克服自选择问题后,基准结论依旧稳健。

(三)稳健性检验②

1. 更换核心变量。在被解释变量上,为进一步检验数字化转型对企业工资水平的影响,采用移动平均值法构造新的企业平均工资指标对基准回归模型重新估计。在解释变量上,一方面,考虑数字化转型特征词谱涵盖的各维度词汇范围存在差异,因此对数字化五个维度指标进行消量纲处理,并采用主成分分析法构造新的数字化转型程度指标(Digital_dex);另一方面,为排除企业数字化转型程度绝对数量构造方式的影响,进一步客观反映企业数字化转型程度相对值,采用上市公司财务报告年末无形资产中与数字化相关的资产占比重新构建企业数字化转型程度(Digital_rate)。结果显示,无论采用何种方式,数字化转型对企业平均工资水平的估计系数均显著为正,表明基准回归结果并不依赖于核心变量的构造方式,验证了基准结果的稳健性。

2. 调整样本空间。本文基于机器学习方法构建的企业数字化转型指标,能够较为全面地反映企业对数字技术的应用水平,但是依然会受到企业信息决策行为的干扰。考虑到企业对数字化信息披露可能存在夸大或隐藏的策略性选择,本文借鉴袁淳等(2021)做法,剔除残差值位于前后20%的样本重新进行检验;与此同时,考虑到创业板上市公司多为高新技术企业,对于互联网和人工智能等数字技术应用较为明显,故本文剔除创业板上市公司样本进行检验。回归结果显示,Digital的估计系数显著为正,排除了样本选择偏误的干扰。

3. 排除政策干扰。企业工资变动往往会受政策制度因素(特别是税收激励和工资制度)的潜在影响,本文将排除样本期内主要政策的干扰与冲击。一方面,全国自2013年 8月开始试行推广“营改增”政策,这一政策有可能通过租金分享的形式改变企业薪酬安排,影响企业薪酬水平(张克中等,2021)。为此,借鉴魏志华等(2022)的做法,将增值税与营业税的总额与主营业务收入比值作为“营改增”政策的代理变量(VAT)纳入基准回归模型中。另一方面,各地区最低工资标准的不断提升,也可能对基准结果造成干扰,因此进一步控制了企业所在地的最低工资标准(Low_wage)。结果显示,Digital的估计系数均显著为正,表明在控制了“营改增”和最低工资标准政策干扰后,基本结论仍成立。

(四)企业异质性考察

1. 企业所有制特征。工资分配与不同企业所有制下的收入分配方式息息相关,国有企业实行以按劳分配为主的分配方式,而非国有企业则多以按生产要素分配为主,因此数字化转型程度有可能对不同所有制企业的工资水平产生异质性影响。鉴于此,根据企业所有权性质将企业分为国有企业和非国有企业两组进行异质性检验。表3列(1)和列(2)显示,Digital的估计系数分别在5%和1%的水平上显著为正。虽然数字化转型能够促进不同所有权性质企业的工资增长,但是相比于以按劳分配为主的国有企业,其对非国有企业工资增长的促进作用更明显。究其原因,国有企业的工资以按劳分配为主,数字化转型短期内对国有企业稳定的工资增长水平影响相对较弱;而非国有企业则以按生产要素分配为主,企业利润与生产技术要素关联性强,非国有企业对数字化转型敏感程度更高,因而数字化转型引致的非国有企业工资增长更为明显。

| (1)国有

企业 |

(2)非国有

企业 |

(3)行业垄断

程度低 |

(4)行业垄断

程度高 |

(5)劳动

密集型 |

(6)资本

密集型 |

(7)知识技术

密集型 |

|

| Digital | 0.009**(0.005) | 0.030***(0.003) | 0.045***(0.004) | 0.010**(0.004) | 0.030***(0.007) | 0.010*(0.005) | 0.028***(0.003) |

| N | 5 087 | 10 816 | 8 780 | 7 845 | 5 839 | 5 602 | 4 418 |

| R2 | 0.878 | 0.843 | 0.372 | 0.443 | 0.875 | 0.855 | 0.870 |

| 组间系数差异性检验 | Chi2(1)=26.48

p=0.000 |

Chi2(1)=11.60

p=0.001 |

Chi2(1)=39.43

p=0.000 |

||||

| 注:异质性检验部分采用似不相关回归(SUR)模型检验了核心解释变量Digital估计系数在不同分组下的组间差异,SUEST检验卡方统计量的P值均在1%的水平上显著,组间回归系数均存在显著差异。 | |||||||

2. 行业垄断程度。行业集中度可以折射出企业所在行业的市场垄断程度。根据产业经济学的SCP(结构—行为—绩效)模型,行业集中化程度与市场势力呈正相关关系,且随着行业集中度的提高,市场垄断会逐渐取代市场竞争,导致企业的外部交易成本抬升(Autor等,2020),从而有可能波及企业的绝对和相对收入水平。据此,本文沿用常用的赫芬达尔—赫希曼指数度量企业所在行业的市场势力。当指数低于样本中位数时,定义为行业垄断程度低,反之为行业垄断程度高。表3列(3)和列(4)显示,Digital的估计系数分别在1%和5%的水平上显著为正。也就是说,相比于行业垄断程度高的企业,数字化转型升级更能促进行业垄断程度低企业的工资收入增长。因为当企业所在行业的市场垄断化程度较低时,市场竞争环境相对公平,企业数字化转型所面临的外部交易成本也较低,而较低的市场垄断化程度有利于提升创新性产品大规模进入市场,因此呈现出数字化转型更有利于企业工资增长水平的提升。

3. 行业要素密集度。考虑到企业的劳动要素需求结构可能会存在差异,导致数字化转型对企业工资增长的影响可能存在异质性。基于此,借鉴鲁桐和党印(2014)的做法,通过固定资产比重和研发支出比重两个指标的分类方法,将行业划分为劳动密集型、资本密集型和知识技术密集型三类。表3列(5)至列(7)显示,在劳动密集型和知识技术密集型行业中,Digital的系数分别为0.03和0.028,且均在1%的水平上显著。无论是估计系数还是显著性均明显高于资本密集型行业。原因在于,传统的劳动密集型行业多以雇佣低技能劳动者为主,数字化转型带来的产业结构升级亟需更多的高技能劳动者,因此对高技能劳动要素需求更高,数字化转型的工资增长效应更为明显;知识技术密集型行业创新能力较强,数字化转型创造了新任务与新岗位,提升了企业对高技能劳动要素需求,数字化转型的工资增长效应也较为明显;而资本密集型行业以有形固定资产为主,企业对劳动力需求程度低,因而数字化转型对企业工资水平的影响不够明显。

五、作用机制考察

(一)数字化转型对企业工资增长的影响机制。③基准结果表明,数字化转型有助于提升企业工资水平,但作用机制尚待进一步考察。根据理论分析,讲从企业劳动密度、全要素生产率和市场竞争势力三个方面,分别探究企业数字化转型所产生的劳动替代、生产率和市场竞争效应机制。为了克服传统中介效应模型潜在的内生性问题,采用Dippel等(2020)的内生中介效应模型,通过单个工具变量估计中介变量对被解释变量的影响,并确定直接效应和中介效应。

1. 劳动替代效应。借鉴陆雪琴和文雁兵等(2013)的做法,将拥有本科大专及以上学历的员工定义为高技能员工,其余员工定义为低技能员工,并以低技能员工占企业员工总数的比例(LS_low)和高技能员工占企业员工总数的比例(LS_high)分别衡量企业劳动技能需求,考察企业数字化转型是否产生劳动替代效应。表4列(1)和列(2)的结果显示,Digital对LS_low的估计系数显著为负,LS_low对企业平均工资的估计系数显著为负(−4.854),表明数字化转型能够显著降低企业对低技能劳动力需求,抑制了企业工资增长。与之对应的是,列(3)和列(4)的结果显示,Digital的估计系数显著为正,LS_high对企业平均工资的估计系数显著为正(4.537),表明数字化转型显著提高了企业高技能劳动力占比,促进了企业工资增长。比较二者的估计系数不难发现,前者的抑制作用更强,说明数字化转型主要是通过降低低技能劳动力需求、削弱低技能劳动者工资议价能力而抑制了企业员工工资增长水平,该结论与假说1基本吻合。

| 劳动替代效应 | 生产率效应 | 市场竞争效应 | ||||||

| (1)LS_low | (2)Wage | (3)LS_ high | (4)Wage | (5)TFP | (6)Wage | (7)PCM | (8)Wage | |

| Digital | −0.025*(0.079) | −0.016(0.029) | 0.026*** (0.008) | −0.014(0.026) | 0.072**(0.032) | 0.050*(0.026) | 0.012***(0.005) | 0.009(0.017) |

| LS | −4.854*(2.554) | 4.537**(2.253) | ||||||

| TFP | 1.002***(0.270) | |||||||

| PCM | 8.105**(4.755) | |||||||

| N | 11 146 | 11 146 | 11 168 | 11 168 | 10 608 | 10 608 | 11 653 | 11 653 |

2. 生产率效应。本文采用Levinsohn和Petrin(2003)提出的LP法估算企业全要素生产率(TFP),考察企业数字化转型产生的生产率效应。表4列(5)的结果显示,Digital对企业全要素生产率的估计系数显著为正,表明企业数字化转型能够显著提升企业全要素生产率;列(6)的结果显示,TFP对企业平均工资的估计系数显著为正(1.002),表明企业数字化转型能够通过提高企业全要素生产率来有效提升企业工资水平。究其原因,全要素生产率的提升使企业生产成本得以降低,有效增加了企业的盈利空间,企业员工也因此能够获得更加丰厚的利润分享(刘灿雷和王永进,2019),进而提高了企业工资增长水平,该结论证实了本文假说2。

3. 市场竞争效应。借鉴 Kale和Loon(2011)的做法,采用勒纳指数来测量企业市场竞争势力(PCM),探究企业数字化转型产生的市场竞争效应。表4列(7)结果显示,Digital对企业市场竞争势力的估计系数显著为正,表明企业数字化转型能够显著提升企业市场竞争势力;列(8)的结果则进一步表明,PCM对企业平均工资的估计系数显著为正(8.105),表明企业数字化转型能够通过提高企业市场竞争势力来提升企业工资水平。究其原因,数字化转型有利于企业市场占有率的提升,能够致使市场收入份额逐渐集中在少数企业手中(Autor等,2020),从而产生了企业的市场竞争优势,而掌握市场竞争主动权的优势企业往往会进一步扩大生产规模,增加各个环节的劳动要素需求,促使企业员工工资水平进一步提升,这证实了本文假说 3。

由此,虽然数字化转型一定程度上对低技能劳动者产生了劳动替代,造成企业工资增长水平相对恶化,但这种效应会受生产率效应的冲抵(Acemoglu和Restrepo,2019)。而数字化转型升级产生的市场竞争效应会进一步增强对企业工资增长的促进作用。整体来看,数字化转型产生的生产率效应和市场竞争效应的促进作用大于劳动替代所带来的抑制作用,且是企业工资增长的主要来源,该结论验证了假说4。

(二)数字化转型对企业工资增长的门槛效应。根据模型(12),本文发现企业数字化转型在不同发展时期引发的劳动替代效应、生产率效应和市场竞争效应对企业工资的影响存在差异,甚至会发生某种转变,据此推断数字化转型程度对企业工资增长水平的影响可能存在某个转折点。采用Hansen(1999)的做法,建立非线性面板门槛回归模型。依次对模型进行单一门槛检验和双重门槛检验,并使用Bootstrap自抽样法反复抽样500次计算门槛效应检验F统计量,检验结果表明有且仅有一个门槛,两次回归确定的单一门槛值为2.773。据此,选择以单一门槛结果作为分析依据。表5列(1)结果显示,当企业数字化转型程度在2.773附近时,企业低技能劳动占比、全要素生产率和市场竞争势力对企业工资增长水平影响发生了明显变化。当企业数字化转型程度在区间[0,2.773)时,企业低技能劳动占比显著为负(−0.761),企业全要素生产率显著为正(0.646),企业市场竞争势力估计系数为负(−0.248),但不显著;当企业数字化转型程度超过2.773门槛值时,企业低技能劳动占比虽依然显著为负,但是系数绝对值减小至0.266,企业全要素生产率和市场竞争势力均显著为正,回归系数分别提升至0.660和0.734。这表明当企业数字化转型处于初期较低水平时,主要产生劳动替代效应和生产率效应,且前者大于后者,对企业工资增长产生了抑制作用;而当企业数字化转型越过门槛值处于较高水平的成熟期时,劳动替代效应会减弱,生产率效应和市场竞争效应则不断加强,数字化转型所产生的生产率效应和市场竞争效应之和大于劳动替代效应,对企业工资增长起到了促进作用,这验证了假说4。

| 单一门槛回归(1) | 双重门槛回归(2) | |

| 门槛值 | γ1= 2.773 | γ1=2.773 ,γ2=3.892 |

| 企业低技能劳动占比(LS_low)

[0 ,γ1) [γ1 ,γ2) [γ2 ,+∞) |

−0.761***(0.093) −0.266**(0.103) |

−0.357***(0.092) −0.171(0.104) −0.206(0.221) |

| 企业全要素生产率(TFP)

[0 ,γ1) [γ1 ,γ2) [γ2 ,+∞) |

0.646***(0.040) 0.660***(0.039) |

0.635***(0.040) 0.642***(0.040) 0.656***(0.040) |

| 企业市场竞争势力(PCM)

[0 ,γ1) [γ1 ,γ2) [γ2 ,+∞) |

−0.248(0.301) 0.734***(0.271) |

−0.911***(0.379) −0.092(0.304) 0.789***(0.270) |

| N | 2 846 | 2 846 |

| F | 60.77*** | 17.99 |

六、基于行业层面的拓展分析

(一)数字化转型对企业收入差距的影响。从理论上看,有偏技术进步往往具有很强的外溢性(Krusell等,2000)。企业数字化转型作为经济体高质量发展的新趋势,对行业资本与劳动要素整合配置以及产业数字化升级都会产生深远影响,最终也将引致市场质量变革、效率变革与动力变革,进而作用于整体收入分配。那么,数字化转型在促进企业工资水平增长的同时,是否会对企业内和企业间收入差距造成影响呢?

在企业内收入差距方面,参考谢杰等(2022)的做法,根据企业所在的地区和行业维度,以工资最低企业的平均工资水平表征该行业中企业的低技能劳动者工资,采用企业平均工资与企业低技能劳动者工资的差值除以企业高技能员工占比取对数,构造企业内部高技能劳动者与低技能劳动者的工资差距变量(Wagespil),并取对数形式。表6列(1)的结果显示,Digital的估计系数显著为正,表明数字化转型显著扩大了企业内部高低技能劳动者的收入差距。

| (1)Wagespil | (2)Wagesd | (3)HHI_ind | (4)Wagesd | |

| Digital | 0.173*** (0.055) |

|||

| Digital_ind | 0.127** (0.054) |

0.040** (0.017) |

0.012

(0.051) |

|

| HHI_ind | 9.578** (4.703) |

|||

| N | 15 813 | 768 | 768 | 768 |

| R2 | 0.761 | 0.744 | 0.744 | 0.744 |

在企业间收入差距方面,借鉴刘灿雷和王永进(2019)的做法,选用同一行业内不同企业的平均工资标准差衡量企业间收入差距(Wagesd),同时构建行业平均数字化转型程度(Digital_ind)。此外,将企业层面控制变量平均加权到行业层面,保留行业—年份数据样本,并控制行业和年份固定效应进行检验。表6列(2)的结果显示,Digital_ind的估计系数显著为正,表明数字化转型扩大了同行业内不同企业间工资收入差距。在此基础上,本文以行业集中度(HHI_ind)衡量企业所在行业的垄断程度,探究数字化转型对同一行业内不同企业间收入差距的影响机制。表6列(3)的结果显示,Digital_ind对行业集中度的估计系数显著为正,表明数字化转型显著提升了企业所在行业的垄断程度;列(4)的结果显示,HHI_ind对企业间收入差距的估计系数显著为正,表明数字化转型通过提高企业所在行业的垄断程度而扩大了同一行业内不同企业间的工资收入差距,证实了假说5。

(二)“灯塔工厂”的引导效应。2018年,世界经济论坛与麦肯锡公司合作启动了全球灯塔网络,并公布了率先完成大规模数字化转型实现可持续发展效益的全球“灯塔工厂”企业名单。截至目前,全球“灯塔工厂”网络共有来自22个行业的103家工厂获此殊荣,其中三分之一位于中国。这些“灯塔工厂”在重新定义行业新格局的同时,可能引领和激励其他企业大力部署数字化技术发展,有助于提升行业生产率,推动整体行业转型。与此同时,企业技术升级往往能产生“先行者优势”,有可能对市场上其他企业的劳动和资本等资源要素产生“虹吸效应”,也会影响企业工资水平及不同企业间的收入差距。由此,我们需要进一步思考:率先完成数字化转型的“灯塔工厂”是否能够对所在行业的企业工资水平产生引导效应呢?

根据世界经济论坛2020年9月公布的“灯塔工厂”名单,选取中国上市企业样本,以行业中是否存在“灯塔工厂”为虚拟变量(Light),若存在则赋值为1,否则为0;同时构建行业平均数字化转型程度变量(Digital_ind),构建交互项Digital_ind×Light纳入模型,以检验“灯塔工厂”的工资增长引导效应。表7列(1)的结果显示,Digital_ind×Light的估计系数显著为正,表明“灯塔工厂”的数字化转型提升了行业平均工资水平,即“灯塔工厂”的数字化转型存在行业引导效应。

| (1)Wage | (2)TFP_gap | (3)Labor_high | (4)Captical | |

| Digital_ind×Ligh | 0.038***(0.011) | −0.026***(0.004) | −0.067*(0.039) | −0.039***(0.012) |

| Digital_ind | 0.069***(0.005) | −0.016***(0.002) | −0.008(0.018) | 0.003(0.006) |

| Light | −0.104***(0.032) | 0.110***(0.014) | 0.217*(0.131) | 0.125***(0.040) |

| N | 16 954 | 15 834 | 15 813 | 15 834 |

为了进一步考察引导效应的作用机制,一方面,参考宋建和郑江淮(2022)的做法,构建同一行业内“灯塔工厂”与其他企业的生产率差距,即TFP_ gap=(TFPi −TFPmin )/ TFPm,其中,TFPmin和TFPm分别代表所在行业内企业全要素生产率最小值和行业内生产率平均值。表7列(2)的结果显示,Digital_ind×Light对企业生产率差距的系数显著为负,表明“灯塔工厂”的数字化转型有利于提升行业内企业生产效率最低值,缩小行业内企业间生产率的差距,从而有助于提升行业内企业工资水平。另一方面,分别选取“灯塔工厂”所在行业中其他企业的高技能员工数量和企业流动资产的对数形式作为被解释变量,以衡量其他企业的高技能劳动要素和资本要素。表7列(3)和列(4)的结果显示,Digital_ind×Light的系数均显著为负,表明“灯塔工厂”的数字化转型对行业内其他企业的高技能劳动和资本要素产生了显著的负向影响,造成行业内其他企业的高技能劳动和资本要素转移。综上,尽管“灯塔工厂”存在虹吸效应,但是依然有助于提升行业内企业最低生产率,缩小企业间生产率差距,从而能够对行业内企业工资增长发挥引导效应。

七、结论与政策建议

当前,数字经济与实体经济深度融合是中国经济结构优化和动能转换的战略引擎,而企业数字化转型是实现深度融合的重要着力点。在推进数字化转型和推动经济高质量发展的同时,也需要关注收入分配问题,以实现包容性增长。基于此,本文从微观企业视角出发,从理论和实证层面分析数字化转型对企业工资收入的影响及其作用机制,落脚于数字化转型对同一行业内不同企业间收入差距的影响,以及“灯塔工厂”对其他企业所发挥的行业引导作用。研究结果发现:第一,数字化转型显著提升了企业工资水平,这一结论在一系列稳健性检验后依然成立,且在非国有企业,行业垄断性低和劳动、知识技术密集型行业中更为明显。第二,当企业数字化转型处于初期阶段时,数字化转型产生的劳动替代效应大于生产率效应和市场竞争效应,对企业工资增长起到抑制作用;当企业数字化转型处于成熟阶段,数字化转型产生的劳动替代效应会逐渐减弱,生产率效应和市场竞争效应则不断增强,两者对企业工资增长的促进作用大于劳动替代效应所带来的抑制作用,构成了企业工资增长的主要来源。第三,数字化转型不仅扩大了企业内不同技能工人的收入差距,而且通过提升行业垄断程度扩大了同一行业内不同企业间的收入差距。第四,率先完成数字化转型的“灯塔工厂”能够产生引导效应,有助于提升行业内最低生产效率,缩小企业间生产率的差距,从而促进了同一行业内企业工资水平的全面提升。

本文结论的政策启示在于:第一,政府应重点推动数字化基础设施建设,打造数字化发展平台,降低数字技术在不同产业之间的流动壁垒和转型交易成本,消灭“数字信息鸿沟”,为企业数字化转型提供良好的外部环境,这是缩小企业间收入分配差距、实现经济高质量发展的外部保障。第二,瞄准不同地区、行业和企业的实际情况,实施差异化、针对性的数字化转型扶持政策,建立有效的数字经济反垄断措施,依靠市场数字信息监管技术,防止大型企业利用技术优势进行垄断竞争;同时,鼓励支持高新科技型企业技术创新,借助“灯塔工厂”的行业引导作用,缩小企业之间的收入差距,从而减弱企业间强者越强、弱者越弱的“马太效应”。第三,政府应采取更加积极的收入再分配政策,如逐步降低劳动收入征税、提高资本收入征税、提供保障性的失业补贴、就业指导与培训等,缓解数字化转型可能带来的劳动替代效应,兜底民生保障的同时降低失业风险。企业也应建立符合长远发展目标的数字化技能培训机制,鼓励支持员工自主参加各类数字技术技能培训,结合“干中学”,在劳动生产中提升自身数字技能,以适应未来数字化转型的趋势和企业高质量发展的需求。

* 文章还得到山东大学人文社科重大项目(19RWZD03)的资助。

① 文中没有报告具体控制变量设定和描述性统计;如有兴趣,可参见《财经研究》工作论文版本。

② 篇幅所限,稳健性检验回归结果不再展示,如有兴趣,可参见《财经研究》工作论文版本。

③ 限于篇幅,内生中介效应和门槛效应模型具体设定不再展示,如有兴趣,可参见《财经研究》工作论文版本。

| [1] | 陈彦玲, 陈首丽. 国有垄断行业职工收入水平基本分析[J]. 统计研究, 2002(8): 76–77. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2002.08.021 |

| [2] | 范子英, 彭飞. “营改增”的减税效应和分工效应: 基于产业互联的视角[J]. 经济研究, 2017(2): 82–95. |

| [3] | 方明月, 林佳妮, 聂辉华. 数字化转型是否促进了企业内共同富裕? ——来自中国A股上市公司的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(11): 50–70. |

| [4] | 刘灿雷, 王永进. 出口扩张与企业间工资差距: 影响与机制[J]. 世界经济, 2019(12): 99–120. |

| [5] | 刘欢. 工业智能化如何影响城乡收入差距——来自农业转移劳动力就业视角的解释[J]. 中国农村经济, 2020(5): 55–75. |

| [6] | 刘政, 姚雨秀, 张国胜, 等. 企业数字化、专用知识与组织授权[J]. 中国工业经济, 2020(9): 156–174. |

| [7] | 鲁桐, 党印. 公司治理与技术创新: 分行业比较[J]. 经济研究, 2014(6): 115–128. |

| [8] | 陆雪琴, 文雁兵. 偏向型技术进步、技能结构与溢价逆转——基于中国省级面板数据的经验研究[J]. 中国工业经济, 2013(10): 18–30. |

| [9] | 祁怀锦, 曹修琴, 刘艳霞. 数字经济对公司治理的影响——基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J]. 改革, 2020(4): 50–64. |

| [10] | 宋建, 郑江淮. 中国企业创新与劳动技能升级: 基于生产率频谱效应视角[J]. 世界经济, 2022(10): 28–57. |

| [11] | 田秀娟, 李睿. 数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界, 2022(5): 56–74. |

| [12] | 王林辉, 袁礼. 有偏型技术进步、产业结构变迁和中国要素收入分配格局[J]. 经济研究, 2018(11): 115–131. |

| [13] | 魏志华, 王孝华, 蔡伟毅. 税收征管数字化与企业内部薪酬差距[J]. 中国工业经济, 2022(3): 152–170. |

| [14] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7): 130–144. |

| [15] | 谢杰, 过重阳, 陈科杰, 等. 最低工资、工业自动化与技能溢价[J]. 中国工业经济, 2022(9): 102–120. |

| [16] | 徐朝辉, 王满四. 数字化转型对企业员工薪酬的影响研究[J]. 中国软科学, 2022(9): 108–119. |

| [17] | 许恒, 张一林, 曹雨佳. 数字经济、技术溢出与动态竞合政策[J]. 管理世界, 2020(11): 63–84. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.11.006 |

| [18] | 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021(9): 137–155. |

| [19] | 张克中, 何凡, 黄永颖, 等. 税收优惠、租金分享与公司内部收入不平等[J]. 经济研究, 2021(6): 110–126. |

| [20] | 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020(10): 65–76. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.10.006 |

| [21] | Abadie A, Imbens G W. Large sample properties of matching estimators for average treatment effects[J]. Econome- trica, 2006, 74(1): 235–267. DOI:10.1111/j.1468-0262.2006.00655.x |

| [22] | Acemoglu D, Restrepo P. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 3–30. DOI:10.1257/jep.33.2.3 |

| [23] | Acemoglu D, Restrepo P. Demographics and automation[J]. The Review of Economic Studies, 2022, 89(1): 1–44. DOI:10.1093/restud/rdab031 |

| [24] | Aghion P, Jones B F, Jones C I. Artificial intelligence and economic growth[A]. Agrawal A, Gans J, Goldfarb A. The economics of artificial intelligence[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 2019. |

| [25] | Agrawal A, Gans J, Goldfarb A. Economic policy for artificial intelligence[J]. Innovation Policy and the Economy, 2019, 19: 139–159. DOI:10.1086/699935 |

| [26] | Autor D, Dorn D, Katz L F, et al. The fall of the labor share and the rise of superstar firms[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(2): 645–709. DOI:10.1093/qje/qjaa004 |

| [27] | Autor D H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation[J]. Journal of Economic Perspectives, 2015, 29(3): 3–30. DOI:10.1257/jep.29.3.3 |

| [28] | Dippel C, Ferrara A, Heblich S. Causal mediation analysis in instrumental-variables regressions[J]. The Stata Journal, 2020, 20(3): 613–626. DOI:10.1177/1536867X20953572 |

| [29] | Goldsmith-Pinkham P, Sorkin I, Swift H. Bartik instruments: What, when, why, and how[J]. American Economic Review, 2020, 110(8): 2586–2624. DOI:10.1257/aer.20181047 |

| [30] | Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345–368. DOI:10.1016/S0304-4076(99)00025-1 |

| [31] | Hjort J, Poulsen J. The arrival of fast internet and employment in Africa[J]. American Economic Review, 2019, 109(3): 1032–1079. DOI:10.1257/aer.20161385 |

| [32] | Kale J R, Loon Y C. Product market power and stock market liquidity[J]. Journal of Financial Markets, 2011, 14(2): 376–410. DOI:10.1016/j.finmar.2010.10.003 |

| [33] | Karabarbounis L, Neiman B. The global decline of the labor share[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014, 129(1): 61–103. DOI:10.1093/qje/qjt032 |

| [34] | Krusell P, Ohanian L E, Rios-Rull J V, et al. Capita-skill complementarity and inequality: A macroeconomic analysis[J]. Econometrica, 2000, 68(5): 1029–1053. DOI:10.1111/1468-0262.00150 |

| [35] | Laffont J J, Martimort D. Collusion and delegation[J]. The RAND Journal of Economics, 1998, 29(2): 280–305. DOI:10.2307/2555889 |

| [36] | Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservables[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 317–341. DOI:10.1111/1467-937X.00246 |

| [37] | Rochet J C, Tirole J. Tying in two-sided markets and the honor all cards rule[J]. International Journal of Industrial Organization, 2008, 26(6): 1333–1347. DOI:10.1016/j.ijindorg.2008.01.002 |

| [38] | Verhoef P C, Broekhuizen T, Bart Y, et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889–901. DOI:10.1016/j.jbusres.2019.09.022 |