2023第49卷第3期

一、引 言

从科学哲学的视角看,范式的形成、革新与转换构成了各种科学发展历程的主线,经济学也不外如是。库恩将范式定义为“一个成熟的科学共同体在某段时间内所认可的研究方法、问题领域和解题标准的源头活水”。①范式的更迭往往意味着科学研究的根本转型甚至革命。拉卡托斯借助“科学研究纲领方法论”,进一步细化了范式的层次结构,将其分为硬核与保护带两部分,从而兼顾了科学演进的革命性与稳定性特征。②基于范式转变理论来刻画西方经济学的发展历程与流派更迭已得到了学界的广泛讨论与认可(布劳格,2000;博兰,2000;杨建飞,2004)。

从范式演进与趋向的角度勾勒中国经济学学术史的基本脉络,同样具有重要的理论和现实价值。从理论层面看,范式的成熟意味着核心概念、观点与方法的形成。改革开放以来,国内经济学研究不仅从中国经济改革实践中汲取源头活水,也注重对国际前沿理论的批判性吸收和创造性转化,但在凝练经济学原创概念和方法、形成范式内核方面还有较大的突破空间,而这正是推动建设中国特色经济学学术体系的必由之路。从现实层面看,范式的确立实质上规定了学界公认的、有价值的研究问题及与之相适应的研究路径,明确了学术共同体研究力量的配置重心。改革开放以来,国内经济学研究范式的演进从侧面反映出经济发展的时代诉求,催生了一系列紧扣时代脉搏的思想成果;但是,国内经济学理论创新的成就与改革实践的成就仍是极不相称的(洪永淼,2019)。原因之一在于对西方经济学范式的沿袭和本土化范式的缺位,限制了原创性议题与方法的提出,也显著削弱了经济学对中国经济发展的规律性认识与前瞻性预测能力。在新时代背景下,国内经济学研究已具备了创立新理论、指导新实践、引领新范式的基础和条件。

范式的更迭是科学发展的必要条件,而经济学的社会科学属性无疑加快了范式转型的进程,许多学者已就经济学范式的时空属性进行了讨论(朱富强,2015;林毅夫,2017;邱海平,2018;金碚,2020)。近年来,学界还聚焦于改革开放以来国内经济学研究范式的转型,从以下两方面探讨了这一过程的主要特征:一是研究内容和理论的重心转移。已有学者对改革开放以来经济学某些分支领域的范式变革进行了提炼,如黄凯南(2009)、洪银兴(2016)、孙圣民(2016)、周业安(2019)、和军和谢思(2019)分别就演化经济学、政治经济学、经济史学、实验经济学、规制经济学等领域在不同时期的研究重点或代表性成果予以梳理阐释。二是研究方法的演替革新。国内经济学研究同时受到马克思主义和西方经济学两种典型范式的影响,因而既呈现出马克思主义的逻辑与历史分析方法(刘国光,2005;逄锦聚,2012),也仿效西方经济学的数理推导和计量检验方法(成九雁和秦建华,2005;王庆芳和杜德瑞,2015)。近年来,随着大数据和机器学习技术的发展,经济学的实证研究路径更是突破了既定模型和结构化数据的局限,为发掘经济规律提供了更大便利和自由空间(俞立平,2013;洪永淼和汪寿阳,2021;刘宽斌和张涛,2022)。然而,目前少有研究从学科总体视角考察经济学研究范式的演进历程,更缺少对其内在动因的深入探寻。

随之而来的问题是:如何从四十余年浩如烟海的学术成果中挑选出最能代表经济学总体研究范式的部分?现有研究主要采取的方法有两种:一是根据SSCI、“中国知网”(CNKI)等国内外通行期刊索引数据库进行筛选(魏众和蒋颖,2018;王树森和李钢,2019),二是根据特定领域内公认的核心期刊进行筛选(孙圣民,2016)。参照已有研究,本文利用“中国知网”数据库,从中选取1978—2017年间每年被引量排名前10位的文献,构成400篇高频被引文献样本库。③被引频次虽然只是测度文献价值的指标之一,但也在一定程度上反映了文献的学术价值及其在学科内的影响力,浓缩了该学科在不同历史阶段的研究特征和变化轨迹。在全部的高频被引文献中,本文借用文献计量学中的定义,重点发掘其中的“睡美人”(Sleeping Beauty)和“昙花一现”(Flash in the Pan)两种独特的引用现象,进而阐释改革开放以来国内经济学研究范式的演进历程。

本文研究表明,在改革开放四十余年间,国内经济学的主流研究范式发生了深刻而迅速的转型,且在“睡美人”文献中率先发生。在此历程中,由研究主体和阵地两者组成的学术共同体扮演了至关重要的角色,生动展现出国内经济学人在范式革新中的自觉与自立。相比已有研究,本文可能的学术贡献表现在以下三个方面:(1)在研究对象上,将范围从经济学的某一分支扩展到整体,系统展现了学科的范式转变全貌;(2)在研究方法上,综合运用文献计量学和经济思想史的方法,多视角探寻经济学学术史的多层化结构;(3)在研究结论上,揭示了经济学研究范式的历史性和共存性,为经济学范式演进的未来趋向提供学术史镜鉴。

二、“睡美人”和“昙花一现”现象的研究价值

(一)文献计量学的视角

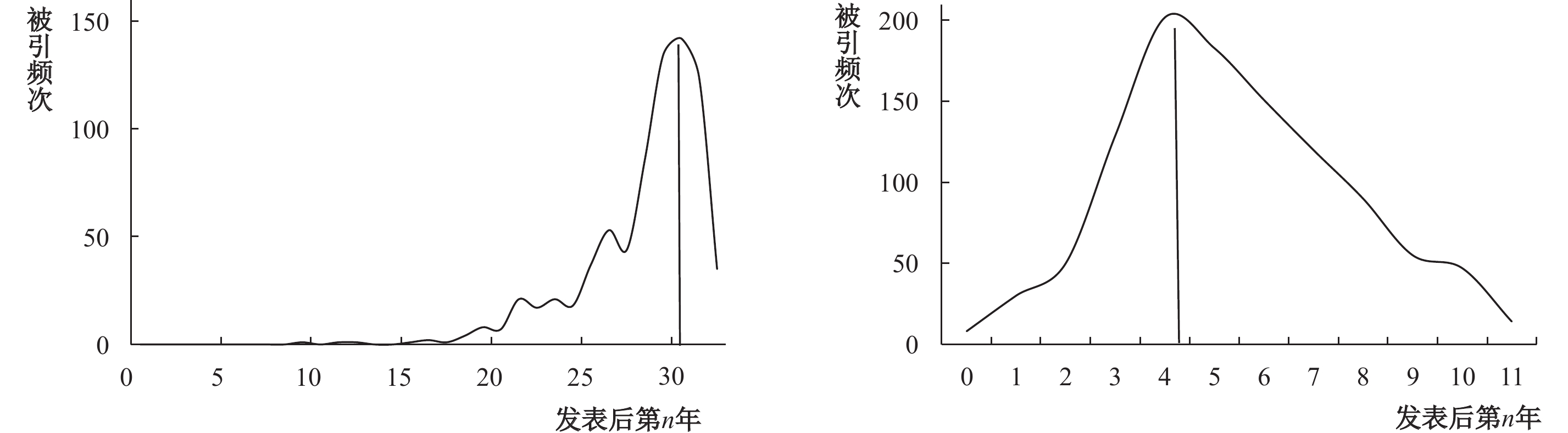

科学史研究表明,一些重要的学术成果在诞生之初往往无人问津,反而在其问世多年之后才重新获得关注和热议。这种现象最初被笼统地描述为学术价值的“阻滞发现”或“延迟承认”(Garfield,1980),后被形象地比喻为“睡美人”(Van Raan,2004)。如图1所示,与一般文献相比,“睡美人”文献的引用曲线呈现出显著的右偏−在发表当年及其后数年,被引量始终维持在低位甚至是零引用;随后被某一契机“唤醒”,被引量激增,进而在总体上能够跻身高频被引文献行列。这类文献不仅描述了一种特殊的引用规律,更意味着某些优质产出在学术市场上的滞销和价值低估。研究表明,诺贝尔奖或菲尔兹奖得主约有10%的文献从未获得引用(Egghe等,2011);而即使是其赖以获奖的重要文章,也有不少在完成之初遭到拒稿或抵制(Campanario,2009)。这种现象反映出学术市场存在一定的资源错配和失灵,因而也一直受到文献计量学研究的高度关注。

|

| 图 1 “睡美人”“昙花一现”文献的被引曲线举例 |

当前学界对“睡美人”文献的研究主要集中于识别标准和产生机制两个方面。在识别标准上,已有研究使用较多的是Van Raan(2004)提出的三个指标,即沉睡深度(沉睡期间的最高被引量)、沉睡时长、唤醒强度(唤醒后的最低被引量)。在产生机制上,总体包括以下几个方面:第一,“睡美人”文献的研究话题与学科总体趋势发生了一定错位(Van Dalen和Henkens,2005;梁立明等,2009),或是提出了超前的理念或研究方法,需要较长的接受和认可时间,因而也被称为“早熟的科学发现”(李品保和王幼军,2020)。第二,“睡美人”文献的作者可能在发表时年龄较小,而在文章质量相当的前提下,文章的传播速度受到作者以往学术声誉的显著影响(Cole,1970;梁立明等,2009)。第三,学术共同体的扩张和极化也可能释放负外部性,抵制其他的研究范式及由此产生的学术成果,造成“睡美人”文献在初期的沉睡(Barber,1961;Campanario,2009)。

另一种独特的引文现象“昙花一现”也被称为“流星”(Shooting Stars)、“流行作品”(Hits)等(Lange,2005)。如图1所示,与“睡美人”文献相反,“昙花一现”文献的引用曲线呈现出明显的左偏,即在发表之初就引起学界的高度重视和讨论,被引量迅速上升,但随后很快归于沉寂。部分学者对这一现象的产生原因进行了分析,认为其更接近于发表时该学科的关注焦点(Lange,2005);同时,这类现象更可能发生在一流期刊中(Van Dalen和Henkens,2005)。但对“昙花一现”文献的专门研究相对较少,一般将其作为“睡美人”文献的对应物加以讨论。

对这两种现象的研究最早出现于文献计量学中,后被推广至数学、物理学等自然科学的学术史研究,但对经济学领域中可能存在的“睡美人”和“昙花一现”文献的研究并不多见。一种可能的解释是,经济学是普遍认知中的显学,其优质学术成果一经发表,更易产生广泛的学术关注乃至社会影响。然而,事实可能恰恰相反。经济学研究队伍和产出规模巨大,与实践发展的关联性极为密切,研究内容和方法更易在短期内发生变化;而我国改革开放以来经济实践的迅速变迁,更使得作为晚近舶来品的经济学的研究范式处于持续变动和革新之中。因此有必要对经济学中独特的引文现象予以挖掘,以此对比不同学科在范式演进中的特殊性。

严格地说,“睡美人”是科学史研究中一类相当罕见的现象。根据Glänzel等(2003)对SCI数据库的研究,每1万篇文献中大约只有1.3篇满足作者提出的“睡美人”文献识别标准。但考虑到本文无意着重讨论识别标准的合理性,同时出于例证丰富性的需要,本文将“睡美人”文献的标准放宽如下:文献的第一个被引高峰与被引最高峰之间相差10年及以上,且两者的被引量之比不低于3。④其中前者刻画迟滞承认特征,后者证明该文献确实具有潜在的学术价值。同时,将“昙花一现”文献的标准确定为:文献的第一个被引高峰即最高峰,且出现在发表年份后的10年内。根据上述标准,在前文所述的400篇高频被引文献中共筛选出“睡美人”文献39篇,“昙花一现”文献143篇。⑤

(二)经济思想史的视角

经济学学术史乃至思想史的一般研究思路是,按照经济学理论的时间演进线索,总结概括不同历史时期在研究主题和内容上的突出特征(张卓元,2009;任保平,2019;顾海良,2019)。但此类研究存在一个重要的先验预设,即学术史的发展应该是单向的、连续的。从某种意义上说,这仍然是一种被筛选或束缚过的学术史。⑥研究者所秉持的筛选视角,要么来自当前学术成果的评价标准,这实际上是拿今天的“外衣”披在历史身上,并以是否合身为评判标准;要么来自当时学术成果所获得的关注度,例如以学术亲历者的视角总结不同时期的典型记忆,然而“旧派人未必就比较了解历史的‘正形’”。⑦

研究标准选取的困难性,根本上来自于思想史自身的复杂性。经济思想的脉络不仅在纵向上具有更迭性,且在横向上具有“多层性”。日本学者丸山真男最早提出了思想史的“古层论”,在他看来,思想史是多层化的结构,居于底层的思想就如同地质学中埋在最下面的古层一样,然而在特定的条件下却可能成为改变主旋律的契机。⑧此观点引起了许多思想史学者的高度关注。王汎森提出,应该“重访”(revisit)那些被忽略但仍具有重要意义的观念,明确主流与边缘之间的分岔点,以及边缘何以上升为主流。⑨葛兆光也认为,过去的学术史叙述构造了一种为人所熟知的思想脉络,但“经典本来不是经典,而是一个被逐渐经典化的东西”,⑩思想史学者的任务应该是“去熟悉化”(defamiliarized),使后人尽可能了解思想的发展全貌。

“睡美人”和“昙花一现”两类特殊的引文现象正如同一时期的边缘和主流,刻画了经济思想的多层结构。此外,由于本文选取的这两类文献均来自高频被引文献,因而它们之间的分化更在一定程度上代表了改革开放以来国内经济学主流研究范式或评价标准的更迭过程。对这一问题的回溯将产生如下研究价值:一是明确经济思想的多元面向。“在经济学中没有一种最好的理解方式”,⑪创造多样化的制度和方法,才是有效推动经济学新理论、新方法诞生的关键。二是重建国内经济理论演进的连续性。当前国内学界以新古典经济学框架和实证方法为主导的主流研究范式并不是彻底的舶来品,在改革开放初期甚至此前的经济学研究已展露出一定的范式转型倾向,这不能不部分地归功于与主流并行不悖、适时转化为主流的边缘思想,即“执拗的低音”。⑫三是对经济理论研究的反思性或创新性。“访古”的目的不在于“复古”,而在于推进当下的反思与创新。改革开放以来,国内经济学发展经历了从模仿、跟随到自主创新的演进,但距离形成本土化风格的学术体系、评判体系和原创性理论仍有较大发展空间。在此契机下,恰有反思历史资源、谋求现实创新的必要性。

三、国内经济学研究范式演进的典型特征

(一)学科重心与经济改革焦点高度契合

改革开放以来,中国的经济学研究在不同历史时期的研究重心各有不同,并由此引致了研究方法的更替。以“中国知网”数据库“经济与管理科学”分类下17个子专辑收录的文献篇数为例,⑬如表1所示,“农业经济”类的篇数排序从改革开放后第一个十年的第一位降至最近的第五位;与之类似的还有“经济理论与经济思想史”类,从1978—1987年的第六位持续走低,至最近十年已排在全部子专辑中的倒数第二位。而与之相反的则是“宏观经济管理与可持续发展”类和“投资”类的迅速成长,前者的篇数占比从最初的6.5%提升至13.6%,文献篇数的绝对量达到最初的130余倍;后者占比则从0.3%上升至7.2%。

|

位次 |

1978—1987年 | 1988—1997年 | 1998—2007年 | 2008—2017年 |

| 1 | 农业经济 | 工业经济 | 工业经济 | 工业经济 |

| 2 | 工业经济 | 企业经济 | 宏观经济管理与可持续发展 | 宏观经济管理与可持续发展 |

| 3 | 经济体制改革 | 农业经济 | 企业经济 | 企业经济 |

| 4 | 金融 | 金融 | 农业经济 | 金融 |

| 5 | 企业经济 | 经济体制改革 | 金融 | 农业经济 |

| 6 | 经济理论及经济思想史 | 贸易经济 | 贸易经济 | 投资 |

这种迥异的变化与经济实践的发展轨迹密切关联。“农业经济”“工业经济”和“企业经济”三个子专辑文献体量的变化,从侧面反映出不同历史时期经济改革重点的迁移,以及我国总体经济结构的显著转型;而“金融”“投资”“信息经济与邮政经济”等类别的热度攀升也印证了新业态、新领域的崛起。

“昙花一现”文献的选题往往与当时经济发展实践的重心或焦点深度契合。例如,20世纪90年代,正式确立了社会主义市场经济和现代企业制度的改革目标,我国经济学界对所有制和产权的理论表现出空前的热忱,如周其仁的《市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约》(周其仁,1996)和张维迎的《所有制、治理结构及委托—代理关系−兼评崔之元和周其仁的一些观点》(张维迎,1996)。值得注意的是,杨瑞龙和周业安的《一个关于企业所有权安排的规范性分析框架及其理论含义−兼评张维迎、周其仁及崔之元的一些观点》(杨瑞龙和周业安,1997)和上述两篇文献是同一时期对同一问题的系列商榷文献,其被引量合计占两年间高频被引文献总被引量的41.9%,可以称之为当时学术界的一场“理论风暴”。这些文献实际上也建构了学界对该时期经济学学术史的典型记忆。

而“睡美人”文献的选题则与其所处阶段的现实热点发生了错位。例如,在改革开放的最初十年,有些学者已经敏锐而超前地关注了生态文明建设和区域协调发展问题。马世骏和王如松(1984)的《社会—经济—自然复合生态系统》、陆大道(1987)的《我国区域开发的宏观战略》在当时的历史阶段是相当超前的,但直至我国生态环境恢复和保护日趋紧迫、城市化进程加速发展后,这些论述才重新获得应有的影响力,并成为我国生态经济学、区域经济学等分支领域的奠基性成果。

从上述现象不难发现,“睡美人”文献并不是学术价值不高的成果,随着实践发展和理论创新,又会作为宝贵的历史资源被提取和借鉴。换言之,“睡美人”文献凭借其对现实经济发展的长远预测,也在一定程度上揭示了富有潜力和发展空间的分支领域,预判了学科的未来研究重心。

(二)时空跨度的选取趋于明晰

改革开放以来的400篇高频被引文献在空间、时间跨度的选取上发生了明显变化。在空间跨度上,主要表现为以全国范围为研究对象的文献比例显著升高,而不涉及空间跨度选取的经济学基本理论和方法类文献比例显著下降。其原因至少有三:第一,现实发展的需要和学科重心的转移,有关宏观经济管理、新业态发展等领域的全国性研究日益形成热潮;第二,研究方法的转变,特别是数理和计量方法的大规模应用;第三,可用数据和资料的日益完善,为开展全国性研究奠定了基础。

而在时间跨度的选择上,不同时期的高频被引文献也表现出迥异的特征:其一,时间选取成为经济学研究的必要步骤,不涉及时间跨度的纯理论研究逐渐淡出高频被引文献行列。这一规律与空间跨度的明晰化是高度一致的。其二,高频被引文献的时间跨度范围逐渐缩小,以1—5年、5—10年为界的中短时段研究逐渐受到青睐。这一方面反映了经济统计数据的完备性大大提高,另一方面也说明中国经济改革和发展实践的迅速演变,如将时间跨度稍作拉长,就可能无法得出唯一的因果推断,且面临较为严重的结构性变化的质疑。

随着时间推移,国内经济学研究已明确将时空跨度作为立论的前提和基准,这一演变特征从不同时期的“睡美人”和“昙花一现”文献的分化中即可窥见一斑。改革开放初期的许多“昙花一现”文献集中于对经济学说特别是马克思主义经典著作的纯理论探讨。为凸显理论的一般性,特别是对中国环境、阶段的适用性,这类研究往往不需要且有意淡化时空跨度的选取;而同时期的“睡美人”文献则大多具有明确的时空标识。至21世纪前后,两类特殊文献均具备了明显的时空标识,而在“昙花一现”文献着重于全国性、长时段研究之时,“睡美人”文献又更多地转向了中短时段的地域性研究。例如,顾朝林等(1993)的《中国大城市边缘区特性研究》通过对北京、上海、广州等代表性城市的短期调查,总结了大城市边缘区的共性;再如廖重斌(1999)的《环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系》构造了经济与环境协调发展的计算模型,并用1994年珠江三角洲地区的统计数据进行了验证。

在经济学研究中纳入清晰的时空经纬,反映了我国经济学发展趋于成熟化和高度分工,并逐渐认识到假设条件和具体环境是理论能否成立的关键。这一变化也极大推动了经济学理论与现实的紧密结合,有助于研究成果更好地指导和预测经济改革实践。

(三)研究方法强调定量化、数学化

将数理方法和计量分析工具引入经济学研究,是近半个世纪以来国内外学界的共同趋向。Angrist等(2017)指出,从1980年到2015年,顶级期刊登载的实证研究论文比例从35%上升至55%,理论性文章则从60%下降至40%。Dequech(2017)也认为:“‘要求使用数学’的法令已经根植于主流经济学的制度结构之中,调节着学界的资源配置和等级结构,进而深刻影响学术研究活动。”近年来,随着大数据的普及以及经济学与人工智能等领域的深度交叉,经济学的实证研究更是实现了向高维建模、非结构化数据和总体分析方法的转型升级。

从本文选取的高频被引文献来看,我国经济学界研究方法的定量化、数学化趋势与国际学界基本同步,或稍晚于后者。1998—2007年是国内经济学界研究方法转换的关键时期。在此之前,国内经济学文献平均每篇包含的表格数、统计图数、数学公式数都相当稀少,⑭运用数理方法刻画和解决现实问题也并非主流。但在此之后,定量工具迅速活跃于经济学研究领域,中国计量经济学的应用水平与国际前沿的差距迅速缩小。研究方法的变化也深刻影响了经济学各分支领域的发展进程。以财政学、金融学等为代表的高度定量化、应用性的分支领域发展更快,而以定性分析为主的经济理论、经济思想史等领域则趋于边缘化,这与上文关于经济学研究重心转换的描述及Stigler等(1995)对国际学界的观察结论均是一致的。

一般认为,国内经济学研究以定量分析取代定性描述,是受到国际学界的影响并与其深度接轨的产物。然而,不可据此忽视中国学者在转型过程中的自觉意识,更不能将之理解为一种亦步亦趋、被动植入的过程。事实上,我国历史上长期应用定量方法进行经济统计、分析、预测,早在管子的“通于轨数”以及输籍定样、编户齐民等人口统计措施中即显现出雏形;改革开放以来,对宏观经济的长期规划和管理更成为实践深入演进的必然诉求(乌家培,2016)。

需要说明的是,早在20世纪八九十年代,部分经济学文献中已经出现了比较前沿的量化分析方法,这在本文选取的两类特殊文献中即可得到印证。如图2所示,以1990年为界,在此之前十余年发表的“睡美人”文献在定量工具的使用上显著多于“昙花一现”文献,许多“睡美人”文献运用了当时相当前沿的数理分析方法,如焦秀琦(1987)的《世界城市化发展的S型曲线》对S型曲线数学模型的推导、许学强等(1989)的《广州市社会空间结构的因子生态分析》使用的主成分分析和聚类分析方法等。总体上看,这一时期率先使用定量、数学工具辅助研究的“睡美人”文献大多与地理学、生态学、城市规划学等学科产生了交叉,这也间接地说明了国内经济学研究方法的转型具有很强的内在动因,且与同期理工学科、其他社会学科的范式转向紧密相关。

|

| 图 2 1990 年及以前发表的两类特殊文献的定量工具使用 |

不过,随着经济学研究的定量化、数学化趋势日益占据主流,国内外学界对此也进行了深入反思,甚至掀起了实证研究的“可信性革命”(Angrist和Pischke,2010)。Romer(2015)在《美国经济评论》发表题为《经济增长理论中的数学滥用》的文章,针锋相对地批判了当前国际上经济学界存在的“数学滥用”现象。Camerer等(2018)则试图对21个已发表在顶级期刊上的社会科学实验进行复制,发现其中1/3的实验结果无法复制。许多中国学者也对这种“精致的平庸主义”展开了批判,呼吁警惕经济学研究成为学界内部的游戏,一味沉湎于实证研究和理论模型的精致化,却忽视了经济现实中的真问题、真需求、真因果(陆蓉和邓鸣茂,2017;李志军和尚增健,2020)。

从国内外经济学研究的发展现状来看,数学化、定量化已成为主流研究范式不可分割的一部分;但从“昙花一现”和“睡美人”文献的相互转化可见,经济学的主流研究范式同样具有历史性、阶段性。一味迷信于更精巧的数学模型、更冗长的计算程序,将埋没更多具有合理性、甚至可能在未来得到重视的研究范式,而后者将造成经济学学术研究的严重损失。

四、国内经济学研究范式演进的内在动因

库恩在建构范式理论时提出了著名的“科学共同体”概念。⑮科学共同体既是接受、分享和传播共同范式的科学家集团,也是推动新旧范式转变、形成科学革命的关键力量。韦伯在论述社会科学的方法论时同样提出了类似的“学术共同体”概念,并赋予其维护客观中立的知识立场、创造公共性知识的学术伦理价值。⑯具体而言,学术共同体至少应包括两个组成部分:一是具有共同范式和研究基础的学者群体;二是成熟的理论阵地和平台,包括高校、研究机构和学术期刊。两者共同主导了经济学研究范式的确立和转型历程,并深刻影响着学科重心、评价体系乃至整个学术生态环境。

(一)研究主体:年轻化、规模化、背景交叉化

本文关注的400篇高频被引文献出自599位学者之手,他们一定程度上代表了国内经济学各领域的中坚力量,其自身的成长和成熟进程也推动了国内经济学研究的范式演进历程。从年龄来看,高频被引文献作者的平均年龄从1978—1987年的50.7岁下降到了1998—2007年的37.1岁;⑰2008—2017年作者平均年龄略有上升,但变化不大。由于高频被引文献对学者职业生涯和学术声誉具有重要影响,因此这种现象不仅意味着一位经济学学者从“输入者”到“输出者”、从“聆听者”到“创造者”的转换周期已经大大缩短,而且反映了学者的学术巅峰通常在中青年时就已到来,这可能也预示着学界内部更新换代的速度在逐年加快。考虑到随着时间推移,一名经济学专业的学生成为该领域学者所需接受的教育年限已经显著提高,上述下降幅度就显得更为可观。这种下降趋势与李永刚和孙黎黎(2016)的结论基本吻合。在后者的研究中,超过60%的诺贝尔经济学奖得主出版代表作时的年龄在40岁以下。

作者群体年龄的下降对范式转型的促进作用体现在两个方面:其一,年轻学者往往更易接受新的研究范式,对范式创新和变革的贡献也较突出(Seltzer和Hamermesh,2018)。其二,年轻学者的学术成果受到重视,正是学科评价体系进步的重要表现,同时能够推动研究范式的良性更迭。学者的职业年限和学术声誉显著影响其后续产出的认可度和知名度(Cole,1970;Oromaner,1983),也为其研究结论的可信度提供了背书。在这一普遍认知下,学界倘能对提出新观点、新理论的年轻学者给予关注,将更凸显出学术环境的包容性。从本文选取的两类特殊文献来看,在改革开放后的第一个十年,作者年龄的确成为影响经济学文献影响力的重要指标。“睡美人”文献的作者平均年龄仅有47岁;而“昙花一现”文献的作者平均年龄为60岁(同时期全样本平均年龄为50.7岁)。但随着时间推移,作者年龄对文献被引量的影响不再明显,两种文献的作者平均年龄差越来越接近,且不再具有统计上的显著性。尤其值得注意的是,在后三个统计时段中,“昙花一现”文献的作者平均年龄均低于总体样本,也即年轻学者的优质产出获得认可的周期大大缩短,这进一步说明了国内经济学界评价标准的优化和科学性。

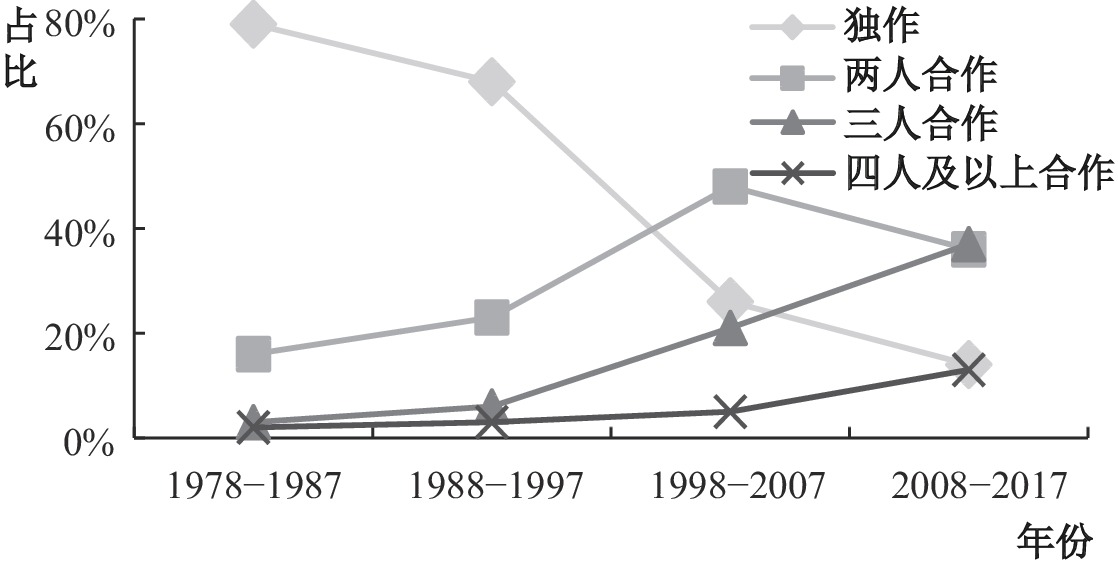

在合作人数方面,高频被引文献的篇均作者人数随时间显著增加。如图3所示,在改革开放初期的10年,独作论文占全部文献的近80%,两人合作论文占16%,极少有三人及以上的合作论文。此后,独作论文的比例迅速下降,而多人合作的比例显著提升。到了2008—2017年,独作论文仅占全部文献的14%,其余均为多人合作完成,并以两人、三人合作为主。这种多人合作模式在“睡美人”文献中率先出现,早在1988—1997年间,“睡美人”文献的独作比例就下降至37%,部分文献的合作者甚至分属多个单位或学科。

|

| 图 3 高频被引文献作者的合作情况 |

不过,合作人数的增多未必引起研究范式的质变,更重要的是考察学者采取合作的动力和模式。仅就经济学研究范式的发展动因来说,至少有以下三种机制促成了学者间的密切合作。

其一,经济学研究方法的定量化和数学化。Hudson(1996)和Henriksen(2016)的研究都表明,经济学研究日趋技术性,特别是大数据集、实验和其他统计方法的使用,促使其学术产出活动日益规模化。例如,前文提到的“睡美人”文献《广州市社会空间结构的因子生态分析》使用了较多的定量分析工具,在数据搜集和整理方面的工作量也较多,这可能是促使两所科研机构的三名作者达成合作的原因之一。

其二,经济学研究岗位的供需形势发生重大变化。从供给角度看,经济学高等人才的规模不断扩张。根据教育部的统计数据,仅1997—2020年这20多年间,我国经济学博士研究生当年毕业人数增幅达430%,而海外归国学者的显著增多进一步加剧了这一形势。而从需求角度看,近年来国内外高校对青年学者的考核压力日益加大,也直接改变了研究者的合作激励,促使其从“非正式合作”转为“正式合作”,以确保自身投入顺利转化为产出(Henriksen,2016)。上述供需形势的变化也可反过来部分解释经济学研究方法的定量化和数学化趋势。在学术市场竞争日益激烈的背景下,数学与计量模型一定程度上充当了进入经济学家俱乐部的门槛(林毅夫,2004)。从这个意义上说,研究方法转型与学者合作规模的扩大是互为因果的。

其三,经济学研究范式新旧更迭的需要。学者间常见的合作模式之一是师生间的合作,即所谓的“旧欧洲模式”(Hamermesh,2013)。在1978—1987年和1988—1997年两个时段,“睡美人”文献的单篇作者年龄差平均为16.3岁和25.0岁,远高于同期的全样本和“昙花一现”文献。由于资料所限,本文难以确定这些“睡美人”文献是否出自师生合作;但毋庸置疑的是,这些合作团队具有显著的年龄分层结构,这一方面规避了同年龄段学者在学术市场上的内部竞争,另一方面也同时促成了知识的代际积累。根据Seltzer和Hamermesh(2018)的考察,资深学者与年轻学者各自具有比较优势,这有助于提高经济学研究的整体效率和实现新旧范式在代际间的更迭与转化。

最后考察作者的学术背景。⑱如表2所示,改革开放初期,具有交叉学术背景的作者相对较少,但这些作者往往具有两个甚至更多的交叉背景。这一现象符合我国改革开放初期全才多而专才少的特征;1998年之后,理学、工学背景的作者明显增多,占据全部交叉背景作者的半数以上,这也为经济学的研究方法定量化奠定了扎实的基础。但不容忽视的是,历史学、文学、哲学等人文科学领域的复合人才并没有在经济学界呈现出显著优势。

| 时期 | 总篇数 | 理学 | 法学 | 历史学 | 文学 | 医学 | 哲学 | 社会学 | 工学 | 农学 |

| 1978—1987年 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 1988-1997年 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 1998—2007年 | 27 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 |

| 2008—2017年 | 28 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 |

| 注:(1)第一列的“总篇数”表示该时期作者具有交叉学术背景的文献篇数;其后各列表示除经济学以外其他专业背景的作者人次,如果同一作者有多个专业背景,则分别计入对应的专业类别,因此其后各列的加总并不等于第一列的“总篇数”。(2)按照我国学科门类标准,“社会学”应属“法学”门类下的一级学科,但考虑到社会学与经济学的密切关系,将其单独列示;其余各列均遵从学科门类标准的范围。 | ||||||||||

跨学科的学术成果得到广泛认可和接受,同样是经济学研究范式加快演进的重要动因。在改革开放之初,一些理工类背景的学者尝试将自身学科的研究方法,特别是量化方法用于经济学研究,这实质上是范式相对成熟和率先发展的学科对其他领域的正向溢出效应,但在当时的历史条件下,此类研究未能得到足够重视,也就成为本文定义的“睡美人”文献。随着经济学研究自身的成熟,未来应继续探索与更多学科展开交叉性研究,进一步推动研究范式的更新与迭代。

(二)研究阵地:极化与分化

经济学的学术研究是一种复杂的资源配置和生产活动,研究阵地的集中化为其提供了规模生产的有利条件,然而过度的集中也可能有损研究成果乃至范式的创新。从高校和科研机构来看,自近代以来,经济学的研究重心始终在欧美国家,这些地区的经济系不仅主导着主流的研究议题和方向,更主导了各类评价指标和体系的规则制定,掌握了研究范式的主动权。从学术期刊来看,在全球排名前30位的经济学期刊中,超过70%的编辑在美国,大约65%的作者来自美国机构(Hodgson和Rothman,1999)。在大型出版集团的引领下,顶级期刊集群一方面共享相似的研究范式、方法和领域,进而共享相似的作者群;另一方面通过自引和内部他引,强化了集群内部的沟通网络(Bush等,1974;Eagly,1975;Pieters和Baumgartner,2002)。简而言之,研究阵地的极化已经深刻影响了研究范式的有序更迭,也成为中国学者难以在国际学界立足的原因之一。

在不利的外部环境下,国内经济学研究阵地是否也呈现出类似的极化现象?首先,考察高校和科研机构的集中度变化。从高频被引文献作者所在单位来看,⑲尽管在不同历史阶段,综合性高校和科研机构均居于优势地位,但其集中度在不断下降。如表3所示,改革开放的第一个十年间,高频被引文献作者人次排名前五位的单位包揽了127位作者中的77人,占比超过60%;到了2008—2017年,264位作者中仅有82人来自前五位的单位。这也反映出我国大部分重点院校已经在经济学高等教育的建设上取得了一定成果,经济学研究的空间布局趋向均衡。

|

位次 |

1978—1987年 | 1988—1997年 | 1998—2007年 | 2008—2017年 | ||||

| 1 | 中国科学院 | 30 | 中国社会科学院 | 25 | 上海财经大学 | 25 | 中国人民大学 | 21 |

| 2 | 中国社会科学院 | 21 | 中国科学院 | 20 | 北京大学 | 23 | 清华大学 | 18 |

| 3 | 北京大学 | 15 | 北京大学 | 14 | 复旦大学 | 23 | 厦门大学 | 17 |

| 4 | 中国人民大学 | 6 | 南京大学 | 11 | 清华大学 | 16 | 武汉大学 | 15 |

| 5 | 中山大学 | 5 | 中国人民大学 | 7 | 中山大学 | 12 | 复旦大学 | 11 |

| 占比 | 60.6% | 51.3% | 47.6% | 31.1% | ||||

其次,考察学术期刊的集中度变化。学术期刊的总体格局呈现出先极化后分化的发展历程。如图4所示,在改革开放后的第一个十年,高频被引文献刊载于43种期刊上,其中被引量最高的“首位期刊”占该时段总被引量的27.9%。此后,经济学期刊领域的极化趋势进一步加强,到1998—2007年,“首位期刊”占该时段总被引量的63.1%,被引量前十位的期刊占比为91.6%。不过,2008—2017年期刊领域的集中度出现了显著下降,期刊种类及“首位期刊”的占比均与改革开放之初基本持平。但由于该时段的被引窗口期相对较短,目前仍无法确定期刊集中度的分化拐点是否真正到来。

|

| 图 4 高频被引文献刊载期刊的集中度变化 |

研究阵地的极化与分化历程,也是国内经济学界在规模效益与极化成本之间进行权衡,进而探索最优规模的过程。对于研究范式的确立而言,国内经济学期刊在前三个统计时段趋向集中,这一定程度上有助于国际主流研究范式在国内学界的巩固和示范。然而进入新时代以来,国内外经济学界对当前主流研究范式均产生了一定的反思和追问,这预示着研究范式完善甚至更迭的时点即将到来。在此背景下,研究阵地极化所带来的负面效应将更加突出。例如,在改革开放之初,部分高频被引文献的作者来自国家计划委员会、国务院农村发展研究中心、各级政策研究室等实务工作部门;而随着经济学高等教育的发展和学术评价体系的调整,实务部门逐渐淡出高频被引文献的发表行列。这种分工细化的背后正是改革开放以来经济学主流研究范式转变的深刻体现,一些研究成果尽管具有第一手的数据或实践素材,却因研究方法不够精致化而被拒之门外。再如,本文选取的两类特殊文献在发表期刊上呈现出显著差异。其中,“昙花一现”文献大多发表在学界公认的顶级期刊中,而这些文献的极高被引量反过来又会强化所在期刊的优势地位,出现学术市场的“马太效应”。而与之形成鲜明对比的是,“睡美人”文献则部分发表于知名度较低的期刊,部分因其跨学科的研究属性而发表于其他学科的期刊,且没有明显集中于某一种或几种期刊中。因此,我国经济学界应时刻警惕学术阵地的过度极化现象,在适度的集中规模下探索更具活力的研究范式和发展路径。

五、结论与展望

改革开放四十余年来,我国的经济学研究取得了一系列的重要成果,这一过程并不仅仅受到了经济发展实践的推动,更遵循了学科自身研究范式的演进逻辑和规律。高频被引文献中出现的“睡美人”和“昙花一现”这两类特殊文献生动展现出国内经济学理论的多层化结构,并从一个侧面反映了经济学主流研究范式的转型和更迭历程。

从研究范式演进的典型特征来看,国内经济学的研究重心与现实经济改革的焦点高度契合,这是贯穿不同历史时期高频被引文献的共同规律;然而随着时间推移,高频被引文献也表现出了一些新特征,主要包括对时空跨度选取的明晰化,以及研究方法的定量化、数学化,这说明国内经济学的主流研究范式已经发生了显著转变,与国际学界日益接轨。特别需要强调的是,上述新特征均在“睡美人”文献中率先出现,这表明该演进历程不是对国际学界的盲目照搬和追随,而有其强烈的内在动因和自觉性;不是对旧的研究范式弃如敝屣、另起炉灶,而具有鲜明的传承性和连续性。从研究范式演进的内在动因来看,由研究主体和阵地两者组成的学术共同体在这一历程中扮演了至关重要的角色。在研究主体方面,高频被引文献的作者趋向于年轻化、规模化和背景交叉化,不仅推动了研究范式的新旧更迭,特别是定量研究方法和工具的应用,还潜移默化地优化了学科评价体系和标准,为未来经济学原创性理论和成果的出现铺就了道路。在研究阵地方面,高校、科研机构和学术期刊的极化现象均有所减弱,这表明学界在权衡规模效益与极化成本、探索最优规模上的努力初见成效,为“睡美人”文献价值获得应有认可创造了条件;但未来仍需警惕研究阵地的过度极化现象,进一步促进研究范式的良性演进与创新。

改革开放以来国内经济学研究范式的演进历程为后续研究提供了如下经验和启示。第一,经济学的发展脉络不是一维的、单向的,而具有特殊的多层次结构。正因为如此,“一个时期的非正统能够在另一个时期的主流中找到位置”。⑳经济学学术史研究不仅意在梳理发展脉络、总结既有成果,更意在发掘潜在的、曾被边缘化的学术和思想资源,为构建新理论、新思想乃至新领域提供早期学术成果的支持,为解决现实存在的新问题、新挑战提供历史借鉴。当然,对“睡美人”文献的重访工作终究是一种补救性、后验性的识别,倘若能借助文献计量学者对零被引、低被引文献的预测性识别模型(Burrell,2005),那么将显著缩短优质产出获得认可的周期,规避学术市场的失灵现象。第二,经济学的研究范式具有显著的历史性、时代性。它既是对当时研究方法和技术的适应,也受到主要经济体实力对比的现实影响。改革开放以来,国内经济学研究通过引进和借鉴西方经济学主流范式,在研究视野国际化、方法前沿化、写作规范化等方面取得了长足进步;但随着该范式的固有缺陷受到普遍质疑,特别是其对中国经济奇迹的解释越发乏力,经济学显然即将步入范式优化乃至更迭的历史分界点。未来应破除国内学界对单一研究范式的盲目追捧,鼓励多元化、多层次的研究范式共存和互鉴,营造开放包容的学术氛围和学术生态;特别是要在研究内容上扎根于中国经济发展实践、传统经济思想的“富矿”,在研究方法上充分利用国内各学科发展完备、协同共生的集群优势,打造具有时代特征、中国风格、世界水平的学科增长点,引领国内外经济学范式的质变与革新。第三,学术共同体始终是激活思想创新、推动范式转型的主体力量。在近代,先进知识分子依托新式学堂、学会、报刊等平台建立学术共同体,历史性地促成了经济学科在中国的引进和创立;新中国成立后特别是改革开放以来,以高校、科研机构和学术期刊为代表的学术共同体更是在规范经济学研究范式、接轨国际经济学界等方面发挥了不可磨灭的作用。在新时代背景下,中国经济学人应着力发挥学术共同体在凝练原创性概念范畴、优化评价标准、打造人才高地等方面的独特作用,为中国特色经济学学术体系的构建乃至以独立的、整体性的面貌走向世界做出当代经济学人的应有贡献。

① 引自库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2012年版,第88页。

② 参见拉卡托斯:《科学研究纲领方法论》,兰征译,上海译文出版社2005年版,第56页。

③ 此处提到的400篇经济学高频被引文献来自“中国知网”(CNKI)系列数据库中“经济与管理科学”分类下的17个经济类子专辑,包括宏观经济管理与可持续发展、经济理论及经济思想史、经济体制改革、经济统计、农业经济、工业经济、交通运输经济、企业经济、文化经济、信息经济与邮政经济、服务业经济、贸易经济、财政与税收、金融、证券、保险、投资;论文形式涵盖了各类期刊论文、学位论文、会议论文等。虽然该数据库已经收录了2018—2021年的文献,但根据Seglen(1997)的建议,3年以下的印证时间窗口过短,缺乏统计学上的合理性,故舍弃这一时段的文献。全文数据统计结果截至2021年8月。

④ 之所以没有采取已有研究的被引绝对量的衡量方法,是因为本文所选样本的时间跨度较大。在改革开放初期,国内经济学文献被引量普遍较低;随着学科发展和相关数据库建立,文献被引量迅速上升(王树森和李钢,2019)。从被引曲线的基本形状确定识别标准,一定程度上弥合了不同时期文献被引规律的差异性。

⑤ 本文筛选出的“睡美人”文献比例相对较高,原因有二:一是因为识别标准的放宽;二是没有包括这一时期的全部经济学文献,而是限定在高频被引文献之内。

⑥ 福柯认为,历史学家常常关注连续性、过程、提前、预先的设计,而思想史与学术史的原貌却是不连续、不完整的。参见福柯:《知识考古学》,谢强、马月译,三联书店2003年版,第189页。

⑦ 傅斯年在《赤符论》未刊稿中提出“正形”一词,意指古代学术思想史的原貌;王汎森在此化用了该表述,提出“愈接近历史上某一个时代的记录,未必就比后代史家更能展现当时的历史情状”,意在说明寻找“正形”的困难性。参见王汎森:《天才为何成群地来》,社会科学文献出版社2019年版,第76页。

⑧ 引自丸山真男:《丸山真男集》(第10卷),日本岩波书店1996年版,第45页。

⑨ 参见王汎森:《执拗的低音:一些历史思考方式的反思》,生活·读书·新知三联书店2014年版,第8—10页。

⑩ 引自葛兆光:《思想史研究课堂讲录》,生活·读书·新知三联书店2019年版,第133页。

⑪ 引自Hahn F H. Equilibrium and Macroeconomics, Oxford: Basil Blackwell, 1984, pp. 7-8.

⑫ 引自王汎森:《执拗的低音:一些历史思考方式的反思》,生活·读书·新知三联书店2014年版,“序言”第1页。

⑬ 此处选择的17个子专辑与上文中高频被引文献的选取范围一致。

⑭ 本文的“统计图”主要指包含了调查数据、统计数据、计算结果等量化分析结果的插图,“其他图”则指未使用量化分析的原始地图、照片、流程图等。

⑮ 库恩认为,一个成熟的科学共同体的成员以一个单一的范式或一组密切相关的范式作为研究依据。参见库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2012年版,第136页。

⑯ 在韦伯的构想中,学术共同体应以学术为共同志业,不应代表任何阶级的立场,也不应袒护任何人,即使是共同体的成员也应受到最严厉、客观、科学的批判。参见韦伯:《社会科学方法论》,韩水法、莫茜译,商务印书馆2013年版,第9—10页。

⑰ 每个时期作者平均年龄的计算方法是:首先获取每位作者的出生年份,数据来源以其所在单位官方网站上传的个人资料为主,其他可查的资料为辅;进而计算每位作者在发表论文时的年龄;最后对每个时期的所有作者年龄进行平均。

⑱ 作者的学术背景包括其从大学本科至博士后的全部专业经历,以其所在单位官方网站上传的个人资料为主,其他可查的资料为辅。

⑲ 本文仅考虑高校或科研机构一级的单位,对院系专业等下属单位予以合并。对于同一作者所在多个单位的情况,以第一排序的单位为准;对于同一篇论文多位作者的情况,将所有作者的单位都计入统计中,这符合目前国内学科评估和排名的一般原则,也能更准确地衡量各高校和科研机构的实际学术影响力。

⑳ 引自兰德雷斯、柯南德尔:《经济思想史》,周文译,人民邮电出版社2014年版,第7页。

| [1] | 成九雁, 秦建华. 计量经济学在中国发展的轨迹——对《经济研究》1979—2004年刊载论文的统计分析[J]. 经济研究, 2005(4): 116–122. |

| [2] | 顾海良. 从“第二次结合”到“系统化的经济学说”——新中国70年社会主义政治经济学“历史路标”论略[J]. 学习与探索, 2019(8): 5–15. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2019.08.003 |

| [3] | 洪银兴. 以创新的理论构建中国特色社会主义政治经济学的理论体系[J]. 经济研究, 2016(4): 4–13. |

| [4] | 洪永淼. 如何将中国特色社会主义伟大实践提炼为原创性经济理论[J]. 经济研究, 2019(10): 21–23. |

| [5] | 洪永淼, 汪寿阳. 大数据如何改变经济学研究范式?[J]. 管理世界, 2021(10): 40–55. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.10.004 |

| [6] | 金碚. 论中国特色社会主义经济学的范式承诺[J]. 管理世界, 2020(9): 11–17. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.09.003 |

| [7] | 劳伦斯·A·博兰. 批判的经济学方法论[M]. 王铁生等译. 北京: 经济科学出版社, 2000. |

| [8] | 李品保, 王幼军. 科学“睡美人”现象研究——以数学史主题论文为中心[J]. 科学与管理, 2020(4): 84–88. DOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2020.04.012 |

| [9] | 李永刚, 孙黎黎. 诺贝尔经济学奖得主学术背景统计及趋势研究[J]. 中央财经大学学报, 2016(4): 95–101. |

| [10] | 李志军, 尚增健. 亟需纠正学术研究和论文写作中的“数学化”“模型化”等不良倾向[J]. 管理世界, 2020(4): 5–6. |

| [11] | 梁立明, 林晓锦, 钟镇, 等. 迟滞承认: 科学中的睡美人现象——以一篇被迟滞承认的超弦理论论文为例[J]. 自然辩证法通讯, 2009(1): 39–45. |

| [12] | 林毅夫. 关于经济学方法论的对话[J]. 东岳论丛, 2004(5): 5–30. DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2004.05.001 |

| [13] | 林毅夫. 中国经济学理论发展与创新的思考[J]. 经济研究, 2017(5): 6–10. |

| [14] | 刘国光. 经济学教学和研究中的一些问题[J]. 经济研究, 2005(10): 4–11. |

| [15] | 刘宽斌, 张涛. 大数据是对传统经济学研究范式的颠覆吗?[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2022(1): 87–96. |

| [16] | 陆蓉, 邓鸣茂. 经济学研究中“数学滥用”现象及反思[J]. 管理世界, 2017(11): 10–21. |

| [17] | 马克·布劳格. 经济学方法论的新趋势[M]. 张大宝等译. 北京: 经济科学出版社, 2000. |

| [18] | 逄锦聚. 论中国经济学的方向和方法[J]. 政治经济学评论, 2012(4): 3–17. |

| [19] | 任保平. 新中国70年经济发展的逻辑与发展经济学领域的重大创新[J]. 学术月刊, 2019(8): 27–36. |

| [20] | 孙圣民. 国内经济史研究中经济学范式应用的现状——基于《中国社会科学》等四种期刊的统计分析[J]. 中国社会科学评价, 2016(1): 77–89. |

| [21] | 王庆芳, 杜德瑞. 我国经济学研究的方法与取向——来自2012至2014年度1126篇论文的分析报告[J]. 南开经济研究, 2015(3): 140–153. |

| [22] | 王树森, 李钢. 对改革开放以来经济学类高频被引文献的浅析[J]. 经济研究参考, 2019(1): 110–123. |

| [23] | 魏众, 蒋颖. 中国经济问题研究国际发文的几个特征事实——基于SSCI的分析[J]. 经济学动态, 2018(10): 88–99. |

| [24] | 乌家培. 也谈我国数量经济学发展史[J]. 经济学动态, 2016(8): 158–159. |

| [25] | 杨建飞. 科学哲学对西方经济学思想演化发展的影响[M]. 北京: 商务印书馆, 2004. |

| [26] | 俞立平. 大数据与大数据经济学[J]. 中国软科学, 2013(7): 177–183. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2013.07.017 |

| [27] | 张卓元. 中国经济学60年(1949—2009)[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009. |

| [28] | 朱富强. 构建中国经济学范式: 缘由和思路[J]. 学术研究, 2015(4): 62–71. |

| [29] | Angrist J, Azoulay P, Ellison G, et al. Economic research evolves: Fields and styles[J]. American Economic Review, 2017, 107(5): 293–297. DOI:10.1257/aer.p20171117 |

| [30] | Angrist J D, Pischke J S. The credibility revolution in empirical economics: How better research design is taking the con out of econometrics[J]. Journal of Economic Perspectives, 2010, 24(2): 3–30. DOI:10.1257/jep.24.2.3 |

| [31] | Barber B. Resistance by scientists to scientific discovery: This source of resistance has yet to be given the scrutiny accorded religious and ideological sources[J]. Science, 1961, 134(3479): 596–602. DOI:10.1126/science.134.3479.596 |

| [32] | Burrell Q L. Are “sleeping beauties” to be expected?[J]. Scientometrics, 2005, 65(3): 381–389. DOI:10.1007/s11192-005-0280-5 |

| [33] | Bush W C, Hamelman P W, Staaf R J. A quality index for economic journals[J]. The Review of Economics and Statistics, 1974, 56(1): 123–125. DOI:10.2307/1927541 |

| [34] | Camerer C F, Dreber A, Holzmeister F, et al. Evaluating the replicability of social science experiments in nature and science between 2010 and 2015 [J]. Nature Human Behaviour, 2018, 2(9): 637–644. DOI:10.1038/s41562-018-0399-z |

| [35] | Campanario J M. Rejecting and resisting Nobel class discoveries: Accounts by Nobel laureates[J]. Scientometrics, 2009, 81(2): 549–565. DOI:10.1007/s11192-008-2141-5 |

| [36] | Cole S. Professional standing and the reception of scientific discoveries[J]. American Journal of Sociology, 1970, 76(2): 286–306. DOI:10.1086/224934 |

| [37] | Dequech D. Some institutions (social norms and conventions) of contemporary mainstream economics, macroeconomics and financial economics[J]. Cambridge Journal of Economics, 2017, 41(6): 1627–1652. DOI:10.1093/cje/bex014 |

| [38] | Egghe L, Guns R, Rousseau R. Thoughts on uncitedness: Nobel laureates and fields medalists as case studies[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2011, 62(8): 1637–1644. DOI:10.1002/asi.21557 |

| [39] | Garfield E. Premature discovery or delayed recognition-Why?[J]. Current Contents, 1980, 4(21): 488–493. |

| [40] | Glänzel W, Schlemmer B, Thijs B. Better late than never? On the chance to become highly cited only beyond the standard bibliometric time horizon[J]. Scientometrics, 2003, 58(3): 571–586. DOI:10.1023/B:SCIE.0000006881.30700.ea |

| [41] | Hamermesh D S. Six decades of top economics publishing: Who and how?[J]. Journal of Economic Literature, 2013, 51(1): 162–172. DOI:10.1257/jel.51.1.162 |

| [42] | Henriksen D. The rise in co-authorship in the social sciences (1980-2013)[J]. Scientometrics, 2016, 107(2): 455–476. DOI:10.1007/s11192-016-1849-x |

| [43] | Hodgson G M, Rothman H. The editors and authors of economics journals: A case of institutional oligopoly?[J]. The Economic Journal, 1999, 109(453): 165–186. DOI:10.1111/1468-0297.00407 |

| [44] | Hudson J. Trends in multi-authored papers in economics[J]. Journal of Economic Perspectives, 1996, 10(3): 153–158. DOI:10.1257/jep.10.3.153 |

| [45] | Lange L L. Sleeping beauties in psychology: Comparisons of “hits” and “missed signals” in psychological journals[J]. History of Psychology, 2005, 8(2): 194–217. DOI:10.1037/1093-4510.8.2.194 |

| [46] | Oromaner M. Professional standing and the reception of contributions to economics[J]. Research in Higher Education, 1983, 19(3): 351–362. DOI:10.1007/BF00976512 |

| [47] | Pieters R, Baumgartner H. Who talks to whom? Intra -and interdisciplinary communication of economics journals[J]. Journal of Economic Literature, 2002, 40(2): 483–509. DOI:10.1257/jel.40.2.483 |

| [48] | Romer P M. Mathiness in the theory of economic growth[J]. American Economic Review, 2015, 105(5): 89–93. DOI:10.1257/aer.p20151066 |

| [49] | Seglen P O. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research[J]. BMJ, 1997, 314(7079): 498–502. DOI:10.1136/bmj.314.7079.498 |

| [50] | Seltzer A J, Hamermesh D S. Co-authorship in economic history and economics: Are we any different?[J]. Explorations in Economic History, 2018, 69: 102–109. DOI:10.1016/j.eeh.2018.04.001 |

| [51] | Stigler G J, Stigler S M, Friedland C. The journals of economics[J]. Journal of Political Economy, 1995, 103(2): 331–359. DOI:10.1086/261986 |

| [52] | Van Raan A F J. Sleeping beauties in science[J]. Scientometrics, 2004, 59(3): 467–472. DOI:10.1023/B:SCIE.0000018543.82441.f1 |

| [53] | Van Dalen H P, Henkens K. Signals in science - On the importance of signaling in gaining attention in science[J]. Scientometrics, 2005, 64(2): 209–233. DOI:10.1007/s11192-005-0248-5 |