2023第49卷第3期

2. 上海财经大学 商学院,上海 200433;

3. 湖北经济学院 会计学院,湖北 武汉 430205

2. College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

3. School of Accounting, Hubei University of Economics, Wuhan 430205, China

一、引 言

高质量的信息披露是资本市场注册制改革的基础,注册制改革对上市公司信息披露提出更高的要求。为了提高调研信息披露质量,控制调研过程中的重大信息泄露问题,深交所于2012年强化调研活动信息披露要求(下文称“2012年调研新规”),大幅提高了信息披露的及时性和内容详细程度。2012年以前,深交所要求上市公司在年报中汇总披露调研活动信息。此阶段的调研信息披露相对简化且滞后,调研活动成为“闭门会议”,具有较强的私密性(Bowen等,2018)。2012年调研新规要求上市公司在调研后两天内披露调研人员具体身份和交流内容等信息。这无疑改善了调研活动的透明度,也为检验信息披露监管如何影响资本市场的私有信息传递提供了合适的场景。

有文献研究了2012调研新规的经济后果,关注了调研活动信息披露的效果,但没有形成一致的结论。例如,Yang等(2020)发现在2012年之后,非调研分析师通过调研活动的及时披露获取了相关信息,提高了预测精度。Chen等(2021)以及Ke等(2021)则指出,由于调研活动的及时披露增加了私有信息披露成本,上市公司和分析师在2012年之后通过调研活动沟通信息的动机显著减弱。Ru等(2022)从投资者关注度视角,发现在2012年之后,许多未能参加调研活动的分析师放弃了对上市公司的跟踪。现有研究结论不一致的可能原因是,2012年调研新规对不同特征的调研人员和不同类别的调研活动具有差异化影响,在研究中应加以区分。

基于我国的制度环境,无论国有企业还是民营企业都存在一定的关系型交易,需要依赖嵌入式信息中介进行信息披露(Li等,2020;李增泉,2017)。Li等(2020)提出嵌入式中介的概念,认为嵌入式分析师有别于国外研究中的关系型分析师,会对其他非嵌入式分析师产生信息溢出效应,为上市公司信息披露发挥积极作用。而对于嵌入式分析师的信息来源和发挥信息溢出效应的路径,Li等(2020)并没有给出实证证据。理论上,嵌入式分析师可以通过社会关系私下传递内幕信息,也可以通过嵌入式背景帮助外界解读公开信息。这两种机制的理论涵义和政策启示完全不同,现有文献并没有进行区分。如何规范嵌入式分析师的信息传递行为,引导其通过合规的方式发挥嵌入式信息中介的作用,对于落实公平信息披露原则至关重要。

提高嵌入式分析师信息获取过程的透明度能够有效发挥嵌入式信息中介的作用。与管理层的私下交流是分析师最主要的公司特质信息来源,其重要程度超过分析师自身研究、企业当前的盈利情况以及定期财务报告(Brown等,2015;肖斌卿等,2017)。2012年以前,上市公司仅需要在年报中汇总披露调研活动概要信息,外界无从了解调研人员的详细情况及交流的具体内容。由于缺少外界监督,此阶段的调研活动有可能成为上市公司向嵌入式信息中介披露私有信息的渠道。嵌入式分析通过独家调研活动(即只有一家券商参与的调研活动)获得关系型交易“软信息”后,以分析师预测和股票评级等“硬信息”的形式向市场传递(Li等,2020)。独家调研虽便于上市公司传递私有信息,但有悖于公平信息披露原则。在2012年调研新规下,上市公司需要以公告形式即时披露调研活动的详细信息,调研活动的人员安排和交流内容将受到资本市场的关注和监管机构的监督。例如,监管机构可以基于调研信息披露的市场反应和调研问答纪要,即时追踪上市公司是否通过调研活动违规披露重大信息,并向参与调研活动的上市公司高管追责。上述变化促使嵌入式分析师在联合调研(即两家及以上券商参与的调研活动)场景下发挥信息溢出效应,改善其他调研人员的信息获取效果,保障资本市场的公开、公平、公正。

本文基于2009—2017年深市上市公司数据,探究了2012年调研新规对嵌入式分析师调研行为及其他调研人员信息获取效果的影响。研究发现,2012年调研新规显著降低了嵌入式分析师参与上市公司独家调研活动的可能性。2012年调研新规出台后,嵌入式分析师更加积极地在调研场景下发挥信息溢出效应,表现为其他调研分析师更加准确的盈余预测以及调研公募基金更加有效的投资决策。嵌入式分析师的这种信息溢出效应在信息披露专有成本较高的公司中更加显著。上述结果表明,2012年调研新规规范了嵌入式分析师的调研行为,引导其在调研场景下发挥了嵌入式信息中介的作用。渠道检验发现,嵌入式分析师有助于调研问答环节的充分沟通。本文还借助分析师离职事件来构造双重差分,控制嵌入式分析师研报等方式排除替代性解释,并通过变更数据结构进行稳健性检验。

本文的研究贡献体现在:第一,从嵌入式分析师视角丰富了2012年调研新规的实施效果研究。现有文献从非调研分析师的预测和跟踪行为(Yang等,2020;Ru等,2022)以及所有分析师的调研行为(Chen等,2021;Ke等,2021)等视角研究了2012调研新规的经济后果,在调研信息披露效果方面没有形成一致的结论。本文根据私密性划分调研活动类别,发现2012年调研新规在限制嵌入式分析师参与独家调研的同时,引导其在联合调研中发挥信息溢出效应。这为2012年调研新规的积极作用提供了更多的经验证据。第二,本文提出并验证了嵌入式分析师发挥溢出效应新的场景与机制。本文研究表明,在2012年调研新规的引导下,嵌入式分析师通过公开调研活动对其他调研人员发挥信息溢出效应。这验证了嵌入式分析发挥溢出效应新的场景。本文还发现,嵌入式分析师的信息优势至少部分来源于其借助隐性知识更好地解读公司在公开场合披露的信息,嵌入式分析师能够以合规的方式发挥信息溢出效应。这是对Li等(2020)的重要补充和延伸。第三,本文丰富了上市公司实地调研的相关文献。近年来,很多文献借助我国深交所上市公司披露的实地调研信息,研究了各类市场主体的信息搜寻行为(Cheng等,2016,2019;Liu等,2017;Bowen等,2018;Han等,2018;谭松涛和崔小勇,2015)。与上述文献不同,本文分析了调研人员在调研活动中获取信息的机制。本文研究表明,嵌入式分析师在实地调研中的信息解读和担保作用对于其他参与者获取信息至关重要。这有助于进一步理解不同的调研活动参与者如何在调研场景下进行信息分享,是对上述文献的重要拓展。

二、制度背景与研究假说

(一)制度背景

证监会在2005年7月发布《上市公司与投资者关系工作指引》,鼓励上市公司接待投资者与其他资本市场参与者的调研活动。同时,深交所主板还发布《上市公司公平信息披露指引》,要求“上市公司发布未公开的重大信息时,必须向所有投资者公开披露,不得先将信息向证券分析师、选定的机构投资者披露、透露或泄露”。为了控制调研过程中的重大信息泄露问题,深交所从2009年开始要求上市公司在年报中汇总披露当年的调研活动信息。年报中汇总披露的调研信息比较简略和滞后,且公司无需披露调研互动双方的具体身份信息和互动交流内容。

2012年7月,深交所在《信息披露业务备忘录第41号−投资者关系管理及其信息披露》(下文称“2012年调研新规”)中对调研信息披露提出新的要求,大幅提高了信息披露的及时性和内容详细程度。深交所要求上市公司在调研活动结束后两天内在指定信息披露平台“互动易”上提交《投资者关系活动记录表》,表中需详细记录调研日期、调研活动披露日期、内部接待人员的名字和职位、外部调研人员名字和单位、调研地点、问答形式记录的调研交流内容等信息。

深市上市公司面临的调研信息披露监管可分为2012年以前的私密阶段和2012年至今的公开阶段。2012年以前,上市公司调研活动具有较强的私密性,资本市场其他参与者和媒体等非调研人员无从知晓调研人员的详细身份及调研的主要内容,便于调研人员和上市公司交流私有信息。在只有一家券商的分析师参与调研(即本文所定义的独家调研)时,其私密性得到进一步提升。2012年调研新规大幅提高了调研信息披露的及时性和详细程度,改善了调研活动的透明度。

(二)研究假说

基于我国的制度环境,无论国有企业还是民营企业都存在一定的关系型交易,需要依赖嵌入式信息中介进行信息披露(Li等,2020;李增泉,2017)。一方面,关系型交易具有人格化特征,相关合约条款难以被关系方以外的第三方所证实,如关系型交易中会涉及关系方的专有投资;另一方面,公开披露可能会损害关系方的利益,降低企业的竞争力(Verrecchia,1983;Healy和Palepu,2001)。因此,第三方难以准确评价关系型交易的相关风险、收益以及对公司价值的影响。当企业对外传递信息的能力受限时,其交易边界也会受限,从而表现出较高的股权集中度(Piotroski和Wong,2012),导致较高的融资成本,产生对嵌入式信息中介的需求。社会成员之间通过社会关系或关系网络建立信任时便具有嵌入式特征(Granovetter,1985)。Li等(2020)认为,与企业存在社会关系的嵌入式分析师能够缓解企业披露关系型交易信息的困境。

在2012年调研新规出台以前,上市公司无需披露调研人员详细信息以及调研中的互动交流内容,调研活动成为分析师与上市公司之间的“闭门会议”。作为一项稀缺资源,调研机会的分配取决于上市公司的信息披露需求与分析师的信息获取需求。在均衡状态下,那些能够满足上市公司信息披露需求的分析师更有可能获得调研机会。尤其是只有一家券商参与的独家调研活动,更容易成为上市公司向嵌入式分析师披露私有信息的渠道。嵌入式分析师通过调研活动获取关系型交易“软信息”,再以分析师盈余预测和评级等“硬信息”的形式对外披露。2012年调研新规出台以后,调研双方的详细身份信息和交流内容将被记录在案并对外披露。上述变化便于监管机构即时地对上市公司在调研场景下的信息披露行为展开监督并向个人问责,调研活动也将受到更多来自资本市场的关注(Yang等,2020)。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说1:2012年调研新规出台以后,与非嵌入式分析师相比,嵌入式分析师参与独家调研的可能性显著降低。

企业的信息披露方式内生于制度环境。Williamson(2000)总结了制度的四个层级,即嵌入式机制(即文化、习俗、礼仪、宗教等非正式制度)、制度环境(即法律、政治等正式制度)、治理机制(即组织结构、合约等交易机制)和资源配置(即价格机制和交易行为)。上述高层级制度参数所规制的中国企业的商业模式(即产权的交换形式)影响其信息披露方式。2012年调研新规对企业所处的高层级制度参数的影响较小。因此,调研活动透明度的增加在限制调研活动成为私有信息渠道的同时,会引导嵌入式分析师在调研场景下发挥溢出效应,以满足上市公司的信息披露需求。2012调研新规虽然限制了嵌入式分析师的独家调研行为,但是其仍可以通过参与上市公司联合调研(即两家及以上券商分析师参与的调研)发挥作用,具体体现在以下两个方面:

第一,嵌入分析师参与调研能够提高公司在调研活动中的信息传递效率。嵌入式分析师虽然可凭借私有信息渠道获得信息优势(Cohen等,2010;Li等,2020),但是在将“软信息”转化为EPS等“硬信息”时会存在一定的信息损失,因而其研报中很难包含公司期望向市场传递的所有信息。协助上市公司在调研场景下有效披露信息,有助于维护嵌入式分析师与上市公司的关系。

嵌入式分析师可以在与上市公司的历史互动中积累关系型交易的隐性知识,从而综合评估调研中披露的单次交易信息对上市公司的影响,发挥信息中介的溢出效应,为上市公司在调研场景下披露的信息提供解读和担保。调研前,嵌入式分析师可以参加公司的调研接待准备,帮助公司预演来自其他分析师或机构在问答环节可能的提问。现有针对证券事务代表的问卷研究表明,卖方分析师会帮助上市公司准备盈余电话会议,参与电话会议的提前演练,并提供问答环节的应对思路(Brown等,2019)。

调研中,嵌入式分析师可以捕捉并解释言外之意,实现调研者与上市公司之间更加充分的互动。嵌入式分析师对公司更加熟悉,更容易捕捉上市公司管理人员的肢体语言、语气语调等非标准化信息,从而对上市公司期望传达的信息进行更精确的解读(Roberts等,2006)。得益于私有信息优势,嵌入式分析师的提问也会更具针对性,使得参与调研的非嵌入式分析师对公司的回答更加关注(Mayew等,2013)。嵌入式分析师不仅可以在调研问答环节更有效的提问,也可帮助公司应对预料之外的提问(Brown等,2019)。

第二,嵌入分析师参与调研能够增强其研报在资本市场中的可信度和影响力,从而促进信息传递的效果。事先在市场中建立声誉是嵌入式分析师通过分析师报告发挥溢出效应的一个先决条件。参与联合调研并在调研现场与上市公司互动,便于其他分析师和机构投资者对嵌入式分析师研报中的信息进行交叉验证,从而更准确、完整地接收和理解分析师研报中的“硬信息”。

理论上,关系的作用存在两面性(邵新建等,2018)。本文认为,上市公司将更多地利用嵌入式分析师来降低信息传递成本而非“合谋”。首先,如前所述,嵌入式分析师在调研场景下的信息溢出效应源自上市公司的信息披露需求。辅助上市公司进行信息披露是嵌入式分析师参与调研的主要动机之一。其次,与嵌入式分析师联合调研的主要是分析师和机构投资者等其他专业人员,对“合谋”有一定的辨识能力。例如,机构投资者能够识别嵌入式分析师在研究报告中的“策略性前后矛盾”(Malmendier和Shanthikumar,2014)。最后,在联合调研活动中与上市公司“合谋”会使分析师的声誉遭受损失,导致其市场影响力下降(Stickel,1992)。此外,联合调研的机构投资者也可能是嵌入式分析师的潜在客户,欺骗联合调研机构有损于分析师的未来收益(Brown等,2015)。因此,嵌入式分析师有助于上市公司在调研活动中所披露的信息被联合调研人员信任并理解。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说2:2012年调研新规出台以后,与其他非嵌入式分析师相比,与嵌入式分析师联合调研的非嵌入式分析师的预测准确性显著提升。

三、研究设计

(一)数据来源

鉴于深交所从2009年开始要求上市公司披露调研活动信息,本文选取2009−2017年深市上市公司为初始样本。①分析师预测数据由CSMAR、RESSET和WIND数据库整合得到。上市公司高管的简历及任期等数据由CSMAR数据库结合网络搜索整理得到。分析师个人数据来自网络搜索,主要基于以下来源:证券业协会公告、《新财富》杂志发布的最佳分析师报告、分析师报告、微博认证信息以及领英(LinkedIn)。其他数据来自CSMAR和WIND数据库以及上市公司年报。

(二)模型设定与变量定义

本文采用“分析师—公司—年度”样本来检验假说1,以所有分析师为研究对象。被解释变量SVi,j,t为虚拟变量,分别由SV、ESV和MSV度量。SV表示一个自然年度t内分析师j是否调研所跟踪的公司i,调研时取1,否则取0。ESV和MSV分别表示独家调研和联合调研。本文将只有一家券商分析师参与的调研活动定义为独家调研,将两家及以上券商分析师参与的调研活动定义为联合调研。

解释变量Embedded表示分析师嵌入式特征。本文参照Li等(2020)的方法,从校友、地理距离和商业关系三个维度来界定嵌入式特征。变量Embedded在分析师与上市公司存在以下三种情况之一时取1:(1)分析师与公司高管存在共同的大学教育背景;(2)分析师所在券商与上市公司总部在同一个地级市;(3)分析师所在券商过去5年内与上市公司之间存在IPO或SEO的承销关系。Post表示2012年调研新规的影响,在2012年7月及以后,Post取1,否则取0。当被解释变量为ESV时,本文预期Embedded×Post的系数显著为负,即2012年后嵌入式分析师独家调研的可能性下降。当被解释变量为MSV时,本文预期Embedded×Post的系数显著为正,即2012年后嵌入式分析师联合调研的可能性上升。

控制变量的选取参照Gu等(2019)的研究,具体包括分析师跟踪公司的经验(Firmexp)、分析师所在券商获得的佣金数量(Commissions)、是否明星分析师(Star)、券商人数规模(Bsize)、上市公司规模(Fsize)、上市公司的基金持股比例(Funds)、上市公司的分析师跟踪数量(Analystfollow)、上市公司账面市值比(BM)、年度股票收益率(BHAR)、年度股价波动率(Stdret)以及年度股票交易量(Trading_volume)。模型设定如下:

| $ \begin{aligned} \; & \\ \; & \\ SV_{i,j,t} = & a_0 + a_1Embedded_{i,j,t} \times Post_t + a_2Embedded_{i,j,t} + a_3Post_{t} + a_4Controls \\ & + IndFE + YearFE + BrokerFE + e_{i,j,t} \end{aligned} $ | (1) |

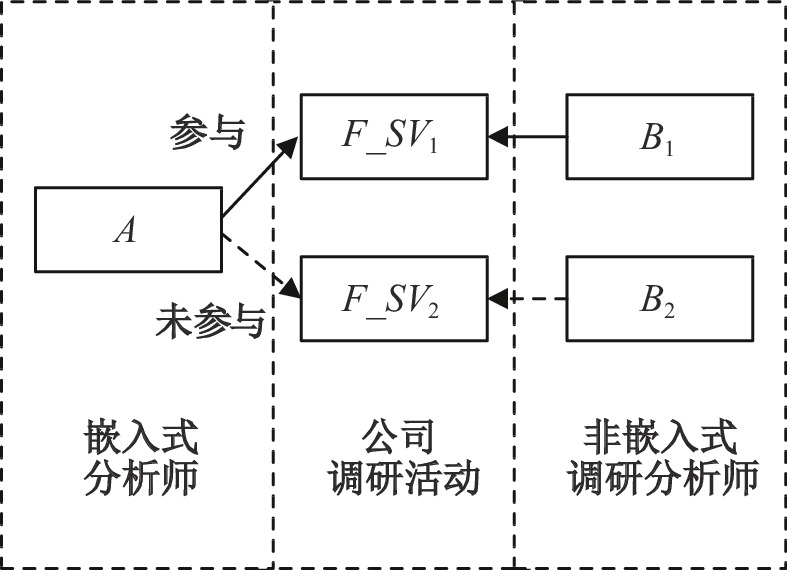

本文采用“公司—分析师—调研事件”样本来检验假说2,以参与两类不同调研活动的非嵌入式分析师为研究对象。图1对样本分类进行了例示。其中,A表示公司F的嵌入式分析师集合,F_SV1和F_SV2表示公司F组织的两次调研活动,B1表示参加F_SV1的分析师集合,B2表示参加F_SV2的分析师集合。A、B1和B2可能包含多个分析师。F_SV1和F_SV2的区别在于,前者有嵌入式分析师(即A)参加,而后者没有嵌入式分析师参加。

|

| 图 1 非嵌入式分析师调研样本示例 |

| $ \begin{aligned} \Delta Acy_{i,j,t} = & a_0 + a_1With_{i,j,t} \times Post_t + a_2With_{i,j,t} + a_3Post_t + a_4Controls \\ & + IndFE + YearFE + BrokerFE + e_{i,j,t} \end{aligned} $ | (2) |

模型(2)比较的是B1和B2参加调研后预测修正的差异在2012年调研新规出台前后的变化情况。本文收集了非嵌入式分析师在调研窗口期(−180,45)内的盈余预测,以调研后盈余预测误差相对于调研前的变化(ΔAcy)来反映调研效果。②其中,被解释变量ΔAcy由ΔAccuracy1和ΔAccuracy2度量。ΔAccuracy1i,j,t表示非嵌入式分析师j在参加公司i组织的调研事件t后的预测修正程度,即调研后45天内最近一次预测的误差减去调研前180天内最后一次预测的误差,其数值越小,分析师预测准确性的提高程度越大;ΔAccuracy2i,j,t表示非嵌入式分析师j在参加公司i组织的调研事件t后45天内发布的所有预测的误差均值减去调研前180天内发布的所有预测的误差均值。参照Cheng等(2016)的研究,若分析师在调研后没有更新盈余预测,则认为其预测准确性不变。

模型(2)中With×Post为主要解释变量,With表示调研事件的特征,Post表示调研活动是否受2012年调研新规影响。对于非嵌入式分析师联合嵌入式分析师参加的调研活动(即图1中的F_SV1),Withi,j,t取1,否则取0。嵌入式特征定义同模型(1)。本文预期With×Post的系数显著为负。

控制变量的选取参照Cheng等(2016)的研究,具体包括:ΔHorizon1表示在调研窗口期(−180,45)内,分析师调研前最后一次预测的发布日期和调研后最近一次预测的发布日期之间间隔的天数;ΔHorizon2表示在调研窗口期(−180,45)内,分析师在调研前后发布的预测的平均间隔天数;Firmexp表示分析师跟踪公司的经验;Bsize表示券商人数规模;Inst表示机构持股比例;Indep表示公司独立董事占比;BM表示账面市值比;Fsize表示公司规模;BHAR表示年度股票收益率;Loss表示公司是否亏损;Growth表示公司成长性;Analystfollow表示分析师跟踪数量;SV_car表示调研窗口期(0,2)内的累计超额回报。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

表1中Panel A和Panel B列示了主要变量的描述性统计结果。Panel A中包含2009—2017年“公司—分析师—年度”观测值250 027个。ESV和MSV的均值分别为0.036和0.065,表示每年参与独家调研和联合调研的分析师比例分别为3.6%和6.5%。Embedded的均值为0.226,表示有22.6%的分析师具有嵌入式特征。Panel B中包含2009—2017年“公司—分析师—调研事件”观测值13 477个,该样本将单次调研活动与窗口期(−180,45)内的所有非嵌入式分析师预测数据匹配后得到。若两次调研事件匹配后存在重复的分析师预测记录,即同一分析师在同一预测修正窗口期内多次调研上市公司,则样本中仅保留唯一分析师预测修正记录。ΔAccuracy1的均值和标准差分别为−0.001和0.005,表明分析师在调研前后的预测准确性差异较大,且调研后的盈余预测平均误差较小,这说明分析师在调研中获得了信息。With的均值为0.268,表示有26.8%的非嵌入式分析师在预测修正窗口期内与嵌入式分析师联合调研。Panel C统计了分析师研报相对间隔天数。Gapb和Gapf分别表示非嵌入式调研分析师在调研前后发布的最近两份报告与调研活动日的间隔天数。Gapb和Gapf的中位数分别为27和10,表示较多分析师在调研前27天和调研后10天发布研报。

| 均值 | 标准差 | 25%分位数 | 中位数 | 75%分位数 | |

| Panel A:模型(1)主要变量 | |||||

| ESV | 0.036 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| MSV | 0.065 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Embedded | 0.226 | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Panel B:模型(2)主要变量 | |||||

| ΔAccuracy1 | −0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| ΔAccuracy2 | −0.001 | 0.006 | −0.000 | 0.000 | 0.000 |

| With | 0.266 | 0.442 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |

| Panel C:分析师研报相对间隔天数 | |||||

| Gapb | 46.073 | 45.492 | 11.000 | 27.000 | 68.000 |

| Gapf | 14.592 | 12.473 | 4.000 | 10.000 | 23.000 |

(二)假说检验

表2为假说1的检验结果。在控制了分析师个人、券商和上市公司等特征变量,以及加入年份(Year)、行业(Ind)和券商(Broker)固定效应后,列(1)中Embedded×Post的系数为负,P值为0.107,具有一定的显著性。这表明2012年调研新规总体上降低了嵌入式分析师参与独家调研的可能性。在列(2)和列(3)中,本文进一步区分了独家调研(ESV)和联合调研(MSV)。列(2)中Embedded×Post的系数在1%的水平上显著为负,表明在2012年调研新规出台后,嵌入式分析师参与独家调研的可能性显著下降。列(3)中Embedded×Post的系数为正但不显著,表明嵌入式分析师参与联合调研的可能性在2012年调研新规出台后并没有显著上升。Embedded的系数显著为正,表明嵌入式分析师在2012年以前参与独家或联合调研的可能性高于其他分析师。Post的系数在列(2)中显著为负,表明2012年调研新规也显著降低了非嵌入式分析师参与独家调研的可能性。上述结果表明,2012年调研新规改善了调研活动的透明度,支持了假说1。

| (1)SV | (2)ESV | (3)MSV | |

| Embedded×Post | −0.0603(−1.613) | −0.1936***(−3.429) | 0.0543(1.015) |

| Embedded | 0.2052***(6.227) | 0.2425***(5.930) | 0.1063**(2.156) |

| Post | −0.1693*(−1.750) | −0.7023***(−4.395) | 0.1693(1.392) |

| Firmexp | −0.0125**(−2.344) | −0.0216**(−2.005) | −0.0118*(−1.840) |

| Commissions | −0.0226**(−2.454) | −0.0810***(−5.089) | 0.0395***(3.358) |

| Star | −0.2242***(−10.971) | −0.1368***(−3.620) | −0.2418***(−9.609) |

| Bsize | −0.0179(−0.662) | −0.0059(−0.109) | −0.0587*(−1.754) |

| Analystfollow | −0.0483***(−6.542) | −0.0509***(−3.942) | −0.0274***(−2.965) |

| Funds | 0.0004(0.750) | −0.0058***(−5.439) | 0.0047***(6.679) |

| Fsize | 0.1041***(9.496) | −0.0587***(−2.657) | 0.1763***(13.613) |

| BM | 0.0300(0.735) | 0.4822***(6.049) | −0.2376***(−4.824) |

| Stdret | −3.1952***(−6.386) | −8.1418***(−7.788) | 1.1827**(2.054) |

| BHAR | −0.0255*(−1.654) | −0.0917***(−2.836) | −0.0406**(−2.230) |

| Trading_volume | −0.0805***(−7.145) | 0.0793***(3.683) | −0.1438***(−10.679) |

| Constant | −2.7938***(−9.240) | −4.6987***(−8.391) | −3.3164***(−8.983) |

| Ind、Year和Broker | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 250 027 | 250 027 | 250 027 |

| Pseudo R2 | 0.0495 | 0.0847 | 0.0468 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。括号内为T值或Z值,经过异方差修正。下表同。 | |||

本文利用在2012年调研新规出台前后,非嵌入式分析师调研活动前后的盈余预测修正变化情况来检验假说2。本文将与嵌入式分析师联合调研的非嵌入式分析师作为实验组,将参与其他调研活动的非嵌入式分析师作为对照组。表3结果显示,在控制了分析师个人、券商、上市公司和调研活动等特征变量,以及加入年份(Year)、行业(Ind)和券商(Broker)固定效应后,With×Post的系数在5%的水平上显著为负。这表明2012年调研新规可以促进嵌入式分析师发挥信息溢出效应,显著提高联合调研中非嵌入式分析师的盈余预测准确性,从而支持了假说2。With×Post的系数大小也具有经济意义,2012年以后,ΔAccuracy1和ΔAccuracy2分别提升50%(−0.0005/−0.001)和60%(−0.0006/−0.001)。同时,With的系数显著为正,表明2012年调研新规出台以前,联合嵌入式分析师调研的非嵌入式分析师在调研场景下获取的信息量逊色于其他调研分析师。

| (1)ΔAccuracy1 | (2)ΔAccuracy2 | |

| With×Post | −0.0005**(−2.026) | −0.0006**(−2.067) |

| With | 0.0004**(2.112) | 0.0005*(1.855) |

| Post | 0.0008**(2.200) | −0.0000(−0.081) |

| Firmexp | −0.0000(−0.189) | 0.0007***(5.010) |

| Bsize | 0.0002(1.290) | 0.0006***(3.218) |

| Fsize | 0.0001(0.817) | −0.0000(−0.155) |

| Inst | 0.0001(0.865) | 0.0000(0.030) |

| Indep | −0.0019*(−1.787) | −0.0010(−0.754) |

| BM | −0.0008**(−1.960) | −0.0006(−1.215) |

| Growth | 0.0005**(1.977) | −0.0001(−0.374) |

| Loss | −0.0010**(−2.044) | −0.0007(−0.966) |

| BHAR | −0.0000(−0.076) | −0.0001(−0.241) |

| Analystfollow | −0.0000(−1.479) | −0.0000(−0.702) |

| SV_car | −0.0031**(−2.182) | −0.0045**(−2.556) |

| ΔHorizon1 | −0.0006***(−20.083) | |

| ΔHorizon2 | −0.0010***(−31.225) | |

| Constant | 0.0043(1.540) | 0.0044(1.372) |

| Ind、Year和Broker | 控制 | 控制 |

| Observations | 13 477 | 13 477 |

| adj. R2 | 0.0635 | 0.108 |

五、进一步分析

(一)截面分析

企业信息披露的专有成本是嵌入式分析师发挥积极作用的基础,信息披露专有成本高的企业更加依赖嵌入式分析师传递信息,嵌入式分析师的溢出效应更加显著。为此,本文从企业披露的专有成本角度进行截面分析。作为自愿性信息披露的内容,上市公司披露主要客户或供应商名称的专有成本较高(Ellis等,2012)。本文将前五大客户或供应商为非自然人,且未披露任何前五大客户或供应商具体名称的上市公司,归入信息披露专有成本较高组,Nodis取1;否则,归入信息披露专有成本较低组,Nodis取0。

表4列示了截面分析结果。在列(1)和列(2)中,Embedded×Post的系数在Nodis=0时显著为负,在Nodis=1时为负但不显著。这表明信息披露专有成本低的企业更有可能在2012年调研新规出台后降低被嵌入式分析师独家调研的可能性。在列(3)和列(4)中,Embedded×Post的系数在Nodis=1时显著为正。这表明信息披露专有成本高的企业更有可能在2012年后提高被嵌入式分析师联合调研的可能性。

| (1)ESV | (2)ESV | (3)MSV | (4)MSV | (5)ΔAccuracy1 | (6)ΔAccuracy1 | (7)ΔAccuracy2 | (8)ΔAccuracy2 | |

| Nodis=1 | Nodis=0 | Nodis=1 | Nodis=0 | Nodis=1 | Nodis=0 | Nodis=1 | Nodis=0 | |

| Embedded×Post | −0.0519 | −0.2134*** | 0.2608** | 0.0073 | ||||

| (−0.535) | (−2.982) | (2.249) | (0.110) | |||||

| Embedded | 0.1719* | 0.2508*** | −0.0775 | 0.1148** | ||||

| (1.938) | (5.399) | (−0.685) | (2.090) | |||||

| With×Post | −0.0007** | −0.0003 | −0.0013*** | −0.0004 | ||||

| (−2.076) | (−0.970) | (−2.807) | (−0.929) | |||||

| With | 0.0006* | 0.0004* | 0.0012*** | 0.0002 | ||||

| (1.868) | (1.696) | (2.635) | (0.787) | |||||

| Post | −1.1912*** | −1.7512*** | −0.0501 | 0.3245* | −0.0003 | 0.0011*** | −0.0012 | 0.0005 |

| (−4.218) | (−6.469) | (−0.227) | (1.814) | (−0.312) | (2.716) | (−1.146) | (0.955) | |

| Constant | −2.9401*** | −5.2112*** | −2.9500*** | −4.5963*** | 0.0017 | 0.0059 | 0.0039 | 0.0052 |

| (−3.294) | (−7.810) | (−5.771) | (−8.002) | (0.552) | (1.524) | (1.000) | (1.171) | |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Ind、Year和Broker | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 144 769 | 105 258 | 144 769 | 105 258 | 7 727 | 5 750 | 7 727 | 5 750 |

| Pseudo R2 | 0.0681 | 0.107 | 0.0512 | 0.0495 | 0.0565 | 0.0804 | 0.114 | 0.0976 |

在表4列(5)至列(8)中,With×Post的系数在Nodis=1时显著为负,在Nodis=0时为负但不显著。这表明在2012年调研新规出台后,与嵌入式分析师联合调研的非嵌入式分析师的预测修正程度更大。表4结果表明,企业信息披露的专有成本会影响其应对2012年调研新规的方式,信息披露专有成本低的企业更倾向于减少嵌入式分析师的独家调研机会;而信息披露专有成本高的企业更倾向于提高被嵌入式分析师联合调研的可能性,并促使嵌入式分析师在调研场景下发挥信息溢出效应。

(二)机制分析

本文从调研问答互动角度检验嵌入式分析师发挥信息溢出效应的具体机制。由于上市公司在2012年调研新规出台后才开始披露调研问答纪要,本文采用2012—2017年“公司—调研事件”样本来检验分析师嵌入式特征对调研互动问答的影响,结果见表5。表5中列(1)和列(2)以调研事件中每个提问及回答的平均字段长度Questions和Answers作为被解释变量,检验调研问答交流的充分程度。本文还以调研回答内容的数字字符占比(Answers_pct)作为被解释变量来度量“硬信息”的比例,检验结果见表5中列(3)。基于Li等(2020)以及李增泉(2017)等文献的观点,关系型交易信息更可能以“软信息”的形式呈现。因此,嵌入式分析师更有可能参与“硬信息”较少的调研活动。解释变量Embedded1表示当次调研活动是否有嵌入式分析师参与。列(1)和列(2)结果显示,在控制了参与当次调研的机构数量(Institutions)后,Embedded1的系数显著为正。这表明嵌入式分析师有助于调研问答环节的充分沟通,表现为更长的提问与回答字段长度。列(3)结果显示,Embedded1的系数显著为负,表明嵌入式分析师更有可能参与“硬信息”披露较少的调研活动。

| (1)Answers | (2)Questions | (3)Answers_pct | |

| 调研回答字段长度 | 调研提问字段长度 | 调研回答“硬信息”比例 | |

| Embedded1 | 0.0484**(2.473) | 0.0177**(2.054) | −0.0008**(−2.384) |

| Constant | 4.6130***(14.743) | 3.6749***(29.813) | 0.0023(0.644) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 |

| Ind、Year和Broker | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 7 627 | 7 627 | 7 627 |

| adj. R2 | 0.130 | 0.0873 | 0.0873 |

(三)排除替代性解释

2012年调研新规出台后,嵌入式分析师的信息溢出效应可能存在两种替代性解释。第一,嵌入式分析师只是在2012年后参与了有更多信息发布的调研活动,使我们观察到联合调研中非嵌入式分析师获得了增量信息,而非解读了更多信息。第二,嵌入式分析师的信息溢出效应可能源自调研后的分析师报告(Li等,2020)。基于有效市场假说,上市公司在调研活动中披露的信息会被资本市场有效吸收,本文在模型(2)中控制了调研活动的信息含量(SV_car),可在一定程度上缓解公司在不同调研活动中信息披露多寡(第一种替代性解释)对结论的影响。此外,本文利用2012年后的分析师离职事件来构建双重差分,对2012年调研新规作用下嵌入式分析师的溢出效应做进一步检验,以排除第一种替代性解释。为了缓解第二种替代性解释的影响,本文对2012年调研新规出台后的“公司—分析师—调研事件”样本按照非嵌入式分析师与嵌入式分析师研报发布先后进行检验。

1. 排除第一种替代性解释。在短期内,单个分析师离职事件相对于公司信息披露行为具有一定的外生性。③按照本文的逻辑,嵌入式分析师会在调研活动中发挥信息溢出效应,因而嵌入式分析师离职会影响其他分析师在调研活动中的信息获取效应。按照替代性解释的逻辑,嵌入式分析师只是参与了有更多信息披露的调研活动,因此嵌入式分析师的离职不会影响非嵌入式分析师在调研活动中的信息获取效应。

本文借鉴Li等(2020)的思路确定分析师的离职时间,④首先确定分析师A在离职前180天内调研过的上市公司,识别出与A具有嵌入关系的公司(Embedded2=1)以及与A没有嵌入关系的公司(Embedded2=0);随后,通过对比在分析师A离职前后,其他调研分析师对具有嵌入关系和没有嵌入关系的公司调研活动信息效应的变化,识别离职分析师的嵌入式特征是否对没有嵌入关系的调研分析师具有溢出效应。本文以变量Departure来表示分析师A离职前后的其他分析师预测,离职后180天内的观测取值为1,离职前180天内的观测取值为0。基于分析师离职事件的检验模型如下:

| $ \begin{aligned} \Delta Accuracy1_{i,j,t} = &a_0 + a_1Embedded2_{i,j,t} \times Departure_{i,j,t} + a_2Embedded2_{i,j,t} + a_3Departure_{i,j,t} \\ & + a_4Controls + IndFE + YearFE + BrokerFE + e_{i,j,t} \end{aligned} $ | (3) |

其中,Embedded×Departure是我们主要关注的,其系数反映了以下两者的差异:(1)在嵌入式分析师离职前后,其他非嵌入式分析师通过调研活动获取的信息量(即调研前后预测准确度的变化)的变化;(2)在非嵌入式分析师离职前后,其他非嵌入式分析师通过调研活动获取的信息量的变化。Departurei,j,t表示非嵌入式分析师j对公司i的调研事件t是否发生在特定分析师离职后窗口期内,其系数表示非嵌入式分析师j调研公司i获取的信息在特定分析师离职前后的变化;Embedded2i,j,t表示非嵌入式分析师j所调研公司i的离职分析师的嵌入式特征,其系数表示离职分析师的嵌入式特征对非嵌入式分析师j在调研事件t中的信息效应的影响。表6中列(1)结果显示,Embedded2×Departure的系数显著为正,表明嵌入式分析师离职对其他非嵌入式分析师的调研活动信息效应产生了负面影响,这符合本文的解释而非替代性解释。

| 排除第一种替代性解释 | 排除第二种替代性解释 | |||||

| (1)ΔAccuracy1 | (2)ΔAccuracy1 | (3)ΔAccuracy1 | (4)ΔAccuracy2 | (5)ΔAccuracy1 | (6)ΔAccuracy2 | |

| SV_d=1 | SV_d=0 | Emdate≥Nemdate | Emdate<Nemdate | |||

| Embedded2×Departure | 0.0003** | −0.0000 | ||||

| (2.426) | (−0.296) | |||||

| Embedded2 | −0.0001 | 0.0001 | ||||

| (−1.435) | (0.699) | |||||

| Departure | 0.0001 | 0.0001* | ||||

| (1.289) | (1.944) | |||||

| With | −0.0003* | −0.0004** | −0.0012*** | −0.0014*** | ||

| (−1.811) | (−2.113) | (−2.919) | (−3.140) | |||

| Constant | 0.0072*** | 0.0116*** | 0.0000 | 0.0083*** | 0.0068 | 0.0156** |

| (4.119) | (5.632) | (0.022) | (3.402) | (0.993) | (2.034) | |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Ind、Year和Broker | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 117 982 | 86 412 | 10 829 | 10 829 | 1 377 | 1 377 |

| adj. R2 | 0.103 | 0.129 | 0.0525 | 0.157 | 0.0805 | 0.191 |

本文进一步检验嵌入式分析师离职对其他非调研非嵌入式分析师(SV_d=0)在调研活动窗口期内信息效应的影响,与表6中列(1)结果进行对比。本文预期,与参与调研的非嵌入式分析师相比,嵌入式分析师离职对同期非调研非嵌入式分析师预测修正程度的影响较弱。这里所说的非调研非嵌入分析师是指在每次调研活动窗口期内发布研报且未参加当次调研活动的非嵌入分析师。表6中列(2)结果显示,Embedded2×Departure的系数为负且不显著,系数绝对值显著小于列(1)中的相应系数。这表明嵌入式分析师离职对非调研非嵌入分析师在调研活动窗口期内的信息效应影响较弱,进一步验证了假说2。

2. 排除第二种替代性解释。现有研究表明,嵌入式分析师会通过发布研究报告发挥信息溢出效应(Li等,2020)。为了排除这一因素的影响,本文将2012年后的“公司—分析师—调研事件”样本分为调研活动后发布研报日期晚于和早于嵌入式分析师发布研报日期的两个子样本,结果见表6中列(3)至列(6)。其中,Emdate表示嵌入式分析师在调研后最早的研报日,Nemdate表示非嵌入式分析师在调研后最早的研报日。在Emdate<Nemdate的样本中,无论非嵌入式分析师是否联合嵌入式分析师调研,都有可能阅读嵌入式分析师的研报,即其预测准确性都会受到嵌入式分析师在调研后所发布研报的影响。如果我们能在Emdate<Nemdate的样本中发现结果,则表明对于可能受到嵌入式分析师研报影响的非嵌入式分析师,与嵌入式分析师联合调研依然有助于获得增量信息。列(3)至列(6)结果显示,With的系数显著为负,表明无论非嵌入式分析师是否受到嵌入式分析师在调研后研报的影响,都能因联合嵌入式分析师调研而获得增量信息。

(四)对机构投资者的影响

上市公司调研是公募基金有效的信息获取方式,上市公司在调研场景下披露的信息将直接影响公募基金的持仓决策和投资行为(Liu等,2017;Cheng等,2019)。同时,基于对样本期内数据的统计,公募基金也是调研活动最主要的参与者之一,其调研频率仅次于卖方分析师。因此,本文将从公募基金角度进一步检验嵌入式分析师在调研场景下的信息溢出效应在2012年调研新规出台前后的变化。由于基金公司在季度报告中仅披露重仓股,半年报和年报中才披露全部投资组合信息,为了更加全面反映基金公司的持股变化,本文以2009—2017年“上市公司—基金公司—半年度”为样本,检验调研活动对基金投资决策的影响。检验模型如下:

| $ \begin{aligned} \Delta Holding_{i,k,t} = & a_0 + a_1BHAR\_frt_{i,t + 2} \times With_{i,k,t} \times Post_t + a_2BHAR\_frt_{i,t + 2} \times Without_{i,k,t}\times Post_t \\ & + a_3BHAR\_frt_{i,t + 2} \times With_{i,k,t} + a_4BHAR\_frt_{i,t + 2} \times Without_{i,k,t} + a_5With_{i,k,t} \\ & + a_6Without_{i,k,t} + a_7Post_t + a_8BHAR\_frt_{i,t + 2} + a_9Controls \\ & + IndFE + YearFE + FundFE + e_{i,k,t} \end{aligned} $ | (4) |

模型(4)的基本思路为,有效的公募基金持仓变化(ΔHoldingt)应与企业未来1年的业绩(BHAR_frtt+2)正相关。假如2012年调研新规出台后嵌入式分析师能够帮助公募基金在调研中获得增量信息,那么BHAR_frt×With×Post的系数应显著为正。BHAR_frti,t+2表示t期末买入公司i股票至t+2期末卖出的购买并持有超额收益。ΔHolding表示公募基金t期对上市公司的持仓相对于t−1期的变化。Withi,k,t表示嵌入式分析师是否参与基金的联合调研活动,当t期(半年内)嵌入式分析师与公募基金k联合调研公司i时,With取值为1,否则为0。BHAR_frt×With×Post的系数反映的是与其他公募基金相比,联合嵌入式分析师调研的公募基金在2012年调研新规出台后的持仓决策效果。同时,模型中加入BHAR_frt×Without×Post,便于与参与调研活动的其他公募基金的决策有效性进行对比。Withouti,k,t取值为1表示公募基金k在t期参与调研活动,且在调研活动中没有遇见嵌入式分析师。

控制变量的选取参照Cheng等(2019)的研究,具体包括公募基金调研次数(Visitnum)、公司规模(Fsize)、账面市值比(BM)、股票收益率(BHAR_hy)、股票换手率(Turnover)、是否年末(Eoy)、股票换手率(Turnover_lag)以及分析师跟踪数量(Analystfollow)。此外,本文还控制了行业(Ind)、年度(Year)和基金公司(Fund)固定效应。

表7中列(1)基于所有公募基金样本,BHAR_frt×With×Post和BHAR_frt×Without×Post的系数显著为正。列(2)剔除了当期没有参与调研的公募基金样本,BHAR_frt×With×Post的系数依然显著为正。上述结果表明,2012年调研新规出台后,联合嵌入式分析师调研有助于公募基金在调研中获取更多信息,做出更加有效的投资决策。

| (1)ΔHolding | (2)ΔHolding | |

| BHAR_frt×With×Post | 0.0001***(6.092) | 0.0001***(3.862) |

| BHAR_frt×Without×Post | 0.0003***(2.779) | |

| BHAR_frt×With | −0.0000(−0.070) | 0.0000(1.244) |

| BHAR_frt×Without | −0.0002(−1.098) | |

| With | −0.0000(−1.645) | −0.0001**(−2.435) |

| Without | >0.0001(1.056) | |

| Post | −0.0021***(−40.438) | |

| BHAR_frt | 0.0002***(10.339) | 0.0003***(3.812) |

| Constant | 0.0198***(105.535) | 0.0262***(32.074) |

| Controls | 控制 | 控制 |

| Ind、Year和Fund | 控制 | 控制 |

| Observations | 624 333 | 60 158 |

| adj. R2 | 0.0905 | 0.110 |

六、稳健性检验

本文变更数据结构,采用2009—2017年“公司—分析师—年度”样本重新检验假说2。本文以所有非嵌入式分析师为研究对象,检验其在每一年度最新一份分析师报告前的最新一次调研活动如何影响随后的预测准确性。模型(5)的被解释变量Accuracy表示分析师在公司年报披露前最后一次预测的误差,其数值越大,分析师预测准确性越低。非嵌入式分析师在当年最新一次调研活动中遇见嵌入式分析师时,解释变量With1取值为1,否则为0。非嵌入式分析师在当年最新一次调研活动中没有遇见嵌入式分析师时,解释变量Without1取值为1,否则为0。With1和Without1同时为0表示非嵌入式分析师当年没有参加调研活动。控制变量的选取参照Han等(2018)的研究,同时控制了分析师在当年的调研次数(SV_num),模型设定如下:⑤

| $ \begin{aligned} {Accuracy_{i,j,t}} =&{a_{0}} + {a_{1}}{With1_{i,j,t}}\times Post + {a_{2}} {With1_{i,j,t}} + {a_{3}}{Without1_{i,j,t}} \times Post + {a_{4}}{Without1_{i,j,t}} \\& + {a_{5}}Postt + {a_{6}}Controls + IndFE + YearFE + BrokerFE + {e_{i,j,t}} \end{aligned} $ | (5) |

表8中列(1)结果显示,With1×Post和Without1×Post的系数显著为负。列(2)和列(3)列示了基于企业信息披露专有成本的分组检验结果,With1×Post和Without1×Post的系数在信息披露专有成本较高组(Nodis=1)显著,在信息披露专有成本较低组(Nodis=0)则不显著。上述结果进一步支持了本文的结论。

| (1)Accuracy | (2)Accuracy | (3)Accuracy | |

| 公司−分析师−年度样本 | 公司−分析师−年度样本 | 公司−分析师−年度样本 | |

| Nodis=1 | Nodis=0 | ||

| With1×Post | −0.0013**(−2.038) | −0.0031***(−3.818) | −0.0012(−1.469) |

| With1 | −0.0003(−0.570) | 0.0017**(2.203) | −0.0008(−1.091) |

| Without1×Post | −0.0011***(−2.881) | −0.0039***(−5.463) | −0.0006(−1.155) |

| Without1 | 0.0000(0.084) | 0.0030***(4.518) | −0.0010**(−2.446) |

| Post | −0.0056***(−14.513) | −0.0069***(−8.868) | −0.0010(−1.238) |

| Constant | 0.0150***(11.350) | 0.0142***(7.825) | 0.0182***(8.556) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 |

| Ind、Year和Broker | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 171 255 | 101 389 | 69 866 |

| adj. R2 | 0.195 | 0.197 | 0.206 |

本文还依次剔除基于特定维度度量的嵌入式特征样本,检验上文结果是否特别依赖某个单一维度,假说1和假说2再次得到验证,本文主要结论不变。

七、结论与启示

本文关注了嵌入式分析师的信息获取行为和信息效应在调研活动信息披露要求提高前后的变化情况。研究发现,2012年调研新规出台后,嵌入式分析师的调研行为得到规范,参与独家调研的可能性显著降低;此外,嵌入式分析师能够更加积极地在调研场景下发挥信息溢出效应,表现为非嵌入式分析师和公募基金从联合嵌入式分析师的调研中获得的信息量显著增加。上述结论主要存在于信息披露专有成本较高的企业中。机制分析表明,嵌入式分析师有助于调研问答环节更有效的沟通。本文研究表明,信息获取过程的公开透明能够规范嵌入式分析师的行为,引导其发挥积极作用,从而维护资本市场健康发展。

本文的研究对投资者和监管机构具有重要启示。第一,在全面实施注册制的背景下,金融市场稳定高效的运作既需要信息中介积极地参与信息生产和传递,也需要做好对信息中介行为的监管。本文研究发现,2012年调研新规在监管信息中介行为方面具有积极作用,能够规范嵌入式分析师的调研行为,引导其发挥信息溢出效应,改善调研活动的信息传递效率。第二,规范嵌入式分析师的信息获取行为对于落实上市公司公平信息披露原则也具有重要意义。社会关系增进了双方的互信,便利了私有信息传递,但也带来了信息披露的不公,而公平信息披露是有效市场的基石。本文研究表明,2012年调研新规出台后,嵌入式分析师的独家调研机会显著减少,其他调研人员的信息获取效果显著提升,上市公司在调研场景下的信息披露更加公平。

本文提出以下建议:第一,考虑到调研活动是上市公司信息披露的重要场景,相关部门应统一调研信息的披露要求,强化深交所以外上市公司调研信息的披露规范。第二,由于调研人员特征会影响调研活动的信息沟通效果,相关部门可以要求上市公司进一步完善调研人员相关的信息披露,如通过“互动易”或“e互动”平台进行调研预约和人员信息登记。第三,为了防范嵌入式信息中介与上市公司的“合谋”行为,相关部门可以要求上市公司利用信息化手段对调研过程进行更加完整地记录和披露,增加调研沟通内容的透明度。

① 由于上市公司在2012年调研新规前只披露调研人员单位,不披露调研人员的具体身份信息,参照Han等(2018)等文献的做法,本文将调研活动窗口期(−180,180)内发布报告的分析师作为调研券商的调研分析师。

② 并非所有分析师会在调研后立即发布报告,非嵌入式分析师在获取关系型交易信息之后可能需要一定时间进行交叉检验,如通过嵌入式分析师在事后发布的报告来验证调研信息的有效性。因此,调研后窗口时间越长,越有可能捕捉到受调研影响的预测,但调研后较长时间发布的预测也可能会受到其他因素的影响。为此,本文同时选择调研后90天和180天的盈余预测进行稳健性检验。

③ Balakrishnan等(2014)研究发现,券商合并所造成的跟踪分析师人数减少会增强上市公司的自愿性信息披露动机,表现为更加及时和充分地披露盈利相关信息。同理,个别分析师离职后,上市公司也可能会更加积极地披露信息。上述结论表明,上市公司会调整自愿性信息披露行为,以应对外部信息环境的变化,但这将增加我们得到

④ 本文以分析师发布的最后一份分析报告和最后一次调研的日期作为分析师的离职日期。

⑤ 本文在定义With时,只要嵌入式分析师参与了公募基金在半年内的调研活动,With的取值就为1。而在调研基金样本中,Visitnum的均值为1.19,表明公募基金在半年内平均调研同一家上市公司1.19次,公募基金可能在半年内多次调研同一家上市公司。为了排除基金多次调研的影响,本文在模型中控制了基金调研一家公司的次数(Visitnum),并进一步删除了半年内调研同一家上市公司超过一次的公募基金样本,检验结果(受篇幅限制未列示)与

| [1] | 李增泉. 关系型交易的会计治理——关于中国会计研究国际化的范式探析[J]. 财经研究, 2017(2): 4–33. |

| [2] | 邵新建, 洪俊杰, 廖静池. 中国新股发行中分析师合谋高估及其福利影响[J]. 经济研究, 2018(6): 82–96. |

| [3] | 谭松涛, 崔小勇. 上市公司调研能否提高分析师预测精度[J]. 世界经济, 2015(4): 126–145. |

| [4] | 肖斌卿, 彭毅, 方立兵, 等. 上市公司调研对投资决策有用吗——基于分析师调研报告的实证研究[J]. 南开管理评论, 2017(1): 119–131. |

| [5] | Balakrishnan K, Billings M B, Kelly B, et al. Shaping liquidity: On the causal effects of voluntary disclosure[J]. The Journal of Finance, 2014, 69(5): 2237–2278. DOI:10.1111/jofi.12180 |

| [6] | Bowen R M, Dutta S, Tang S, et al. Inside the “black box” of private in-house meetings[J]. Review of Accounting Studies, 2018, 23(2): 487–527. DOI:10.1007/s11142-017-9433-z |

| [7] | Brown L D, Call A C, Clement M B, et al. Inside the “black box” of sell-side financial analysts[J]. Journal of Accounting Research, 2015, 53(1): 1–47. DOI:10.1111/1475-679X.12067 |

| [8] | Brown L D, Call A C, Clement M B, et al. Managing the narrative: Investor relations officers and corporate disclosure[J]. Journal of Accounting and Economics, 2019, 67(1): 58–79. DOI:10.1016/j.jacceco.2018.08.014 |

| [9] | Chen J Z, Li Z, Yoon A S, et al. The dark side of fair disclosure in a relational economy: Evidence from China[R]. Working Paper, 2021. |

| [10] | Cheng Q, Du F, Wang B Y, et al. Do corporate site visits impact stock prices?[J]. Contemporary Accounting Research, 2019, 36(1): 359–388. DOI:10.1111/1911-3846.12417 |

| [11] | Cheng Q, Du F, Wang X, et al. Seeing is believing: Analysts’ corporate site visits[J]. Review of Accounting Studies, 2016, 21(4): 1245–1286. DOI:10.1007/s11142-016-9368-9 |

| [12] | Cohen L, Frazzini A, Malloy C. Sell-side school ties[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(4): 1409–1437. DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01574.x |

| [13] | Ellis J A, Fee C E, Thomas S E. Proprietary costs and the disclosure of information about customers[J]. Journal of Accounting Research, 2012, 50(3): 685–727. DOI:10.1111/j.1475-679X.2012.00441.x |

| [14] | Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481–510. DOI:10.1086/228311 |

| [15] | Gu Z Y, Li Z Q, Yang Y G, et al. Friends in need are friends indeed: An analysis of social ties between financial analysts and mutual fund managers[J]. The Accounting Review, 2019, 94(1): 153–181. DOI:10.2308/accr-52160 |

| [16] | Han B, Kong D M, Liu S S. Do analysts gain an informational advantage by visiting listed companies?[J]. Contemporary Accounting Research, 2018, 35(4): 1843–1867. DOI:10.1111/1911-3846.12363 |

| [17] | Healy P M, Palepu K G. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature[J]. Journal of Accounting and Economics, 2001, 31(1−3): 405–440. DOI:10.1016/S0165-4101(01)00018-0 |

| [18] | Ke B, Kong D M, Liu S S. Company visit disclosure regulation and analysts’ information acquisition[R]. Working Paper, 2021. |

| [19] | Li Z Q, Wong T J, Yu G. Information dissemination through embedded financial analysts: Evidence from China[J]. The Accounting Review, 2020, 95(2): 257–281. DOI:10.2308/accr-52521 |

| [20] | Liu S S, Dai Y H, Kong D M. Does it pay to communicate with firms? Evidence from firm site visits of mutual funds[J]. Journal of Business Finance & Accounting, 2017, 44(5−6): 611–645. |

| [21] | Malmendier U, Shanthikumar D. Do security analysts speak in two tongues?[J]. The Review of Financial Studies, 2014, 27(5): 1287–1322. DOI:10.1093/rfs/hhu009 |

| [22] | Mayew W J, Sharp N Y, Venkatachalam M. Using earnings conference calls to identify analysts with superior private information[J]. Review of Accounting Studies, 2013, 18(2): 386–413. DOI:10.1007/s11142-012-9210-y |

| [23] | Piotroski J D, Wong T J. Institutions and information environment of Chinese listed firms[A]. Fan J P H, Morck R. Capitalizing China[M]. University of Chicago Press, 2012. |

| [24] | Roberts J, Sanderson P, Barker R, et al. In the mirror of the market: The disciplinary effects of company/fund manager meetings[J]. Accounting, Organizations and Society, 2006, 31(3): 277–294. DOI:10.1016/j.aos.2005.02.001 |

| [25] | Ru Y, Zheng R H, Zou Y. Public disclosure of private meetings: Does observing peers’ information acquisition affect analysts’ attention allocation?[R]. Working Paper, 2022. |

| [26] | Stickel S E. Reputation and performance among security analysts[J]. The Journal of Finance, 1992, 47(5): 1811–1836. DOI:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04684.x |

| [27] | Verrecchia R E. Discretionary disclosure[J]. Journal of Accounting and Economics, 1983, 5: 179–194. DOI:10.1016/0165-4101(83)90011-3 |

| [28] | Williamson O E. The new institutional economics: Taking stock, looking ahead[J]. Journal of Economic Literature, 2000, 38(3): 595–613. DOI:10.1257/jel.38.3.595 |

| [29] | Yang J, Lu J, Xiang C. Do disclosures of selective access improve market information acquisition fairness? Evidence from company visits in China[J]. Journal of Corporate Finance, 2020, 64: 101631. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2020.101631 |