2023第49卷第2期

2. 兰州大学 经济学院,甘肃 兰州 730000

2. School of Economics, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

一、引 言

随着乡村振兴工作的不断推进,人民生活得到明显改善,而加强政民互动对于加强政民关系、增加行政权力监督制约、提升政府治理能力具有重要意义。2022年6月,国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》提出,“依托政务新媒体做好突发公共事件信息发布和政务舆情回应工作,应紧贴群众需求,畅通互动渠道,及时回应群众关切。”政民信息互动被认为是加强问责制、达成公允决策或共识、提高对政府的信任和巩固政权合法性的一种策略(Lindholm和Stevanovic,2022)。政府为公众参与政策决策和政府绩效评估提供更多机会或渠道,这可以作为提高公众对政府治理能力信心的一个重要战略(王诗宗和杨帆,2018)。基层政府拓宽信息互动渠道可能有助于改善公众对公共政策或服务的理解和认知,进而提高居民福利。

在乡村治理中,政民互动实际上是一种博弈。良好的政民互动平台可以将基层政府与居民之间的博弈转化为合作。通过政民互动,一方面,基层政府将政策信息提供给居民,便于居民及时掌握政策实施的最新动态,这可以为居民营造一个信息畅通和政策稳定的环境;另一方面,居民可以利用政策信息实现个体利益最优化,进而增进其福利水平。在乡村振兴的实践过程中,乡镇政府是农村改革试验的行政主体,也是距离农村居民最近的一级政府,政民互动也相对更为普遍,这一情境为考察政民互动的福利效应提供了机会。需要注意的是,本文对于政民互动的关注与财政透明度研究相似,两者均是为了提高工作透明度。对于本文研究目的而言,政民互动作为研究对象更具适用性。首先,财政透明度研究主要关注财政预算信息的公开程度,侧重于静态分析(马文涛和张朋,2020),而政民互动反映了一个从单向公开到双向互动的动态演进过程。其次,就公开内容而言,财政透明度为行政机关在职责履行过程中制作或获取的预算信息公开程度,不一定与居民利益相关。而村民委员会属于基层群众性自治组织,政民互动内容均与村民根本利益息息相关。最后,就公开方式和程序而言,与个体生产、生活或科研等特殊需求相关的财政预算信息需向行政机关申请才能公开,而在村落政民互动中,涉及村民利益的重大事项按制度规定应随时公布。因而在基层治理转型过程中,政民互动更能发挥出约束村级干部行为和改善村民福利的作用。

本文基于2016年上海财经大学“千村调查”数据,探讨了乡镇政府拓宽信息互动渠道的意愿及其与村庄居民的互动行为对农户客观和主观福利(收入、幸福感、满意度等)的影响。研究结果表明:首先,政民互动渠道的畅通拉近了基层政权与村民之间的距离,并有助于提升居民福利水平;其次,政民互动的三个阶段均不同程度地提升了居民主观福利,其中在事中互动环节,村干部关于公共政策信息的解读对结果的影响更为显著;最后,清廉感知、程序公平和精准帮扶可以在一定程度上解释政民互动和居民福利增进的关系,其中程序公平在政民互动与居民主观福利改善间的调节作用高于清廉感知和精准帮扶。与已有的研究相比,本文力图在以下几个方面有所创新。

第一,既有关于政民互动影响的文献主要基于个别案例或特定情境(王学军和王子琦,2017;沙勇忠等,2019),其结论的实效性值得商榷。在政民互动较为频繁的乡村中,大多数居民并不主要依赖于互联网等信息技术与乡镇政府进行互动,而更多基于面对面互动。①尽管考察政民间信息互动的福利效应具有重要的现实价值,但在既有文献中尚未得到充分讨论。本文考察了政民间信息互动的福利效应,这是对相关文献的一个拓展。

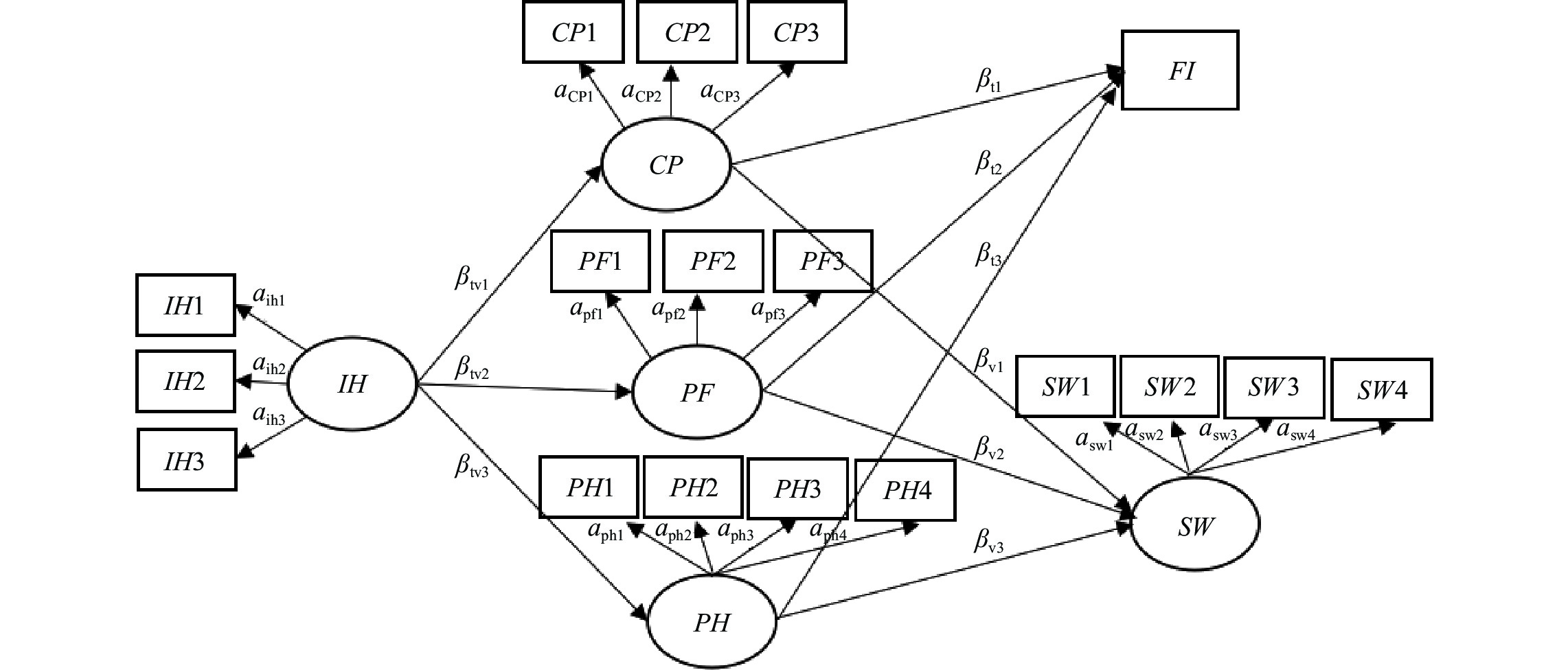

第二,本文区分和量化了政民互动环节,并使用结构方程模型综合考察了不同环节的政民互动对居民客观和主观福利的影响。沙勇忠等(2019)、侯利文和文军(2022)研究了村务信息公开的影响,但是使用的研究方法无法直接测量潜在变量指标,如政民互动、居民福利等,也不能较好地处理多指标测度的问题,降低测量误差。与已有文献相比,本文不仅区分和量化了政民互动环节,而且使用结构方程模型可以直观地比较各潜变量或机制变量的差异,还可以考察变量在回归模型中的间接效应。

第三,本文识别并比较了清廉感知、程序公平和精准帮扶在政民互动改善居民福利过程中的重要性,为更好发挥政民间信息互动的服务作用提供了政策参考。政民互动对于增进居民福利的重要作用已有诸多讨论,但是在改善居民福利的机制方面却缺乏进一步探讨。一方面,政民互动是政策信息接收、需求表达和监督反馈相互作用的结果(Amirkhanyan和Lambright,2017)。较少有研究揭示在何种条件下,政民互动在多大程度上帮助农村居民改善福利,而这对于政民互动策略的优化调整和政权稳定至关重要。另一方面,依据信息互动内容,居民会基于对自身收益和成本的评估来决定其参与行为(Laenen,2020),但这一行为通过何种途径影响居民福利尚缺乏经验证据。本文通过对政民互动经济效应的检验,发现清廉感知、程序公平和精准帮扶可以在一定程度上解释政民互动和居民福利增进的关系,同时对于理解政民互动的内涵和农村居民福利改善的影响因素具有现实意义。

本文接下来的结构安排如下:第二节是理论分析与研究假说,第三节是数据和方法,第四节报告了实证结果,第五节是结论和政策启示。

二、理论分析与研究假说

(一)政民互动与居民福利

政民互动通常被视为村干部与村民关于行政决策、公共服务供给水平、行政预算事项、投资项目等进行互动与交流,这样乡镇政府可以满足居民的合理需求,充分利用信息资源,提高乡村社会的凝聚力,进而更好推进乡村振兴。村级组织将信息进行公开,并不意味着公众已经了解和掌握这些信息,因而如何将单向信息公开转化为双向信息互动尤为重要。本文拓展的地方在于:第一,综合考虑了政民间从单向信息公开到双向信息互动的演进过程;第二,区分和比较了不同阶段的政民互动所产生的福利差异。本文聚焦于三个阶段的政民互动流程:(1)事前互动,具体为村民的信息接收与村干部对公民需求的了解程度;(2)事中互动,具体为村民对于公共政策相关内容的询问与村干部的回应和解读程度;(3)事后互动,具体为村民提出反馈意见或投诉的便利度。本文将政民互动划分为这三个流程,不仅可以凸显不同阶段互动过程的重要性,而且更加细致地考察它们在改善居民福利中的不同作用。

首先,对于事前互动而言,获取村务信息是居民互动的前提。委托代理理论表明,公民和政府之间的关系是不对称的,公民对官员所作所为的了解是有限的。因而,提高公民获取和理解政府运作信息的知情权,如行政程序、计划、预算细节等(侯利文和文军,2022),可以约束和督促政府为居民谋福利。在事前互动环节,本文主要关注村级干部愿意披露的政策信息、允许村民的访问深度以及对村民问题响应的关注程度等(毛丹,2009)。事前互动对农村居民福利的影响体现在如下两个方面:第一,村级互动程度越高,表明该组织越愿意让公民监督其绩效。允许村民监督组织的行动和决定,可能会改善和增进组织服务质量,进而改善居民福利。例如,乡镇政府可以公布公共收支信息并发布公告鼓励村民参与讨论,通过广泛搜集和获取村民意见来寻求解决方案,以提高公共服务水平或公共政策施行效率,从而改善村落整体福利水平。第二,村级组织鼓励村民参与公共政策相关话题的讨论,这有助于提高村民的收入预期和生活满意度。对于地方管理者而言,了解居民需求并充分利用他们的反馈更有可能改善居民福利水平(Campbell和Lambright,2016)。本文认为,在事前互动阶段,通过搜集村民意见和积极了解村民需求的村干部更有可能提升组织整体绩效,进而改善农村居民福利水平。

其次,基层政府在提供信息和服务供给方面已有成效,但在搭建双向互动机制方面则略显不足(刘贞晔,2016)。对于事中互动而言,本文强调村干部与村民间的双向互动,即村干部对村民的需求作出及时回应或解读的程度。事中互动对农村居民福利的影响表现在如下两个方面:第一,村庄内区域邻近和利益相关特性使得村民与村干部之间关于村务信息的持续互动成为可能,这些互动允许村民表达他们对村务相关话题的疑惑。例如,村干部可以依据村民需求向他们传达有关公共政策等话题的额外信息,村民便可以有效利用这些信息资源实现个人利益最优化的经济活动,其生活、就业满意度等主观福利水平也会相应提升。第二,村干部向村民群体传达和解读村务信息可以产生教育效果,这有助于增进村民对于组织政策、村务或未来计划等相关重要问题的理解(Gastil和Levine,2005)。例如,村干部可以告知村民政策施行中所面临的挑战、限制或法律要求以及改进计划等,这些互动行为可以为村民未来经济活动提供行动指南,规避资产损失和改善经营效率,从而促进农户收入增长和生活质量改善。

最后,参与理论提出,公民可以对行政官员的决策提出质疑,因为这一举措有助于推进组织目标的改进(Fung,2006)。对于事后互动而言,使村民的政策评估渠道保持畅通尤为重要。然而,村民对村干部的态度转变仍需要村干部积极地回应和采取相应的举措。虽然,村民对政策结果的情绪表达渠道会受到多重阻碍,但是,真正与村民分享一定程度决策权的村干部实际上可能会采取行动,将村民的反馈纳入政策改进中。以往文献表明,当公共政策方面的问题得到明确解释并且反馈渠道较为便捷时,村民可以提供建设性意见和评价(Gastil和Levine,2005)。因而,村干部通过微信、互联网、走访等多种方式为村民提供反馈渠道。一方面,这能降低因政策失误带来的村民福利损失;另一方面,这可以帮助村干部发现新问题,最大限度减少公共损失,并提高村民的生活质量。

综上所述,由于互动时序和强度差异,三个阶段的政民互动可能对居民福利产生异质性影响。第一,事前互动环节,村干部可以知晓和掌握对村民日常生活有重大影响的公共事务,并为村民提供更及时的信息,这有助于提高村民的收入预期和生活满意度。第二,事中互动环节,村干部在了解村民需求的基础上,提高对村民需求的响应能力,这一环节体现了政民间的双向互动,大大提升了村民对村务信息的了解和掌握,为指导村民生产生活提供了更为精准的信息服务,有助于深层次改进居民福利水平。第三,实际上,事后互动环节并不会必然发生,仅当村民在前两个环节的互动中无法得到村级组织的有效回应时,他们才会借助于反馈渠道、上访等形式表达诉求。事后互动环节可以最大程度降低居民福利损失。因此,提出本文研究假说1:

假说1:政民互动有助于改善居民福利。

(二)政民互动影响居民福利的机制分析

政民互动可以降低公共部门的投机行为,提高决策公允性,便于为居民提供相对精准的服务措施(Lindholm和Stevanovic,2022),从而改善居民福利。接下来本节将从清廉感知、程序公平和精准帮扶三个视角探讨政民互动影响居民福利的潜在机制。

首先,许多旨在提高政府清廉度的项目都非常重视政民之间的信息互动(Mintun等,2021),包括组织和授权非政府组织参与决策过程,收集和传播关于公职人员活动的信息。Brennan和Buchanan(1980)研究表明,正是不确定性使得政府官员可以利用自由裁量权来最大化他们的私人效用函数。政民互动允许村庄居民获得村务信息,在监督和约束官员自由裁量权方面,政民互动具有降低不确定性的巨大潜力(Amirkhanyan和Lambright,2017)。本文认为,村民通过不同环节的政民互动,可以充分利用所掌握信息来监督和约束村干部。对于村干部而言,无论是被强制要求还是主动保持互动渠道畅通,这本身就形成了对村级干部的约束,有助于提高居民的清廉感知程度。

其次,拓宽政民间信息互动渠道可以提高公共决策的公允性(翁列恩和胡税根,2021),导致更高的满意度(王宁,2021)。政民互动为村民提供了发言权,并向村民发出信号,表明决策者重视他们的意见。依据不确定性管理模型,为应对生活中的不确定性,人们往往会依赖于公平感知来判断(范如国,2021)。乡村干部在推行公共政策或提供公共服务的过程中,向居民传达决策过程信息可以有效降低居民对于公平感知的不确定性。通过拓宽信息互动渠道,有助于提升居民福利水平。可能的解释如下:第一,积极拓宽政民互动渠道的村干部,预计将为村民提供有关组织流程和公共政策等相关信息(侯利文和文军,2022),遵循开放式策略的组织行为使得村民可以参与决策;第二,政民互动式合作行为预计会提高决策的公允性和可接受性,并导致更高的满意度(Hilgers,2012);第三,政民互动被认为可以改善公众对程序公平的看法(Herian等,2012),进而增进居民福利水平。

最后,政民互动应该是村干部用来与村民互动的战略工具,让村民了解其活动的主要领域,包括他们的优先事项、服务的实施和取得的成果。这意味着村干部与村民不断相互交流信息以及深入了解村民对所披露信息的偏好,这可能有助于获得反馈以实现某些目标。利益相关者导向是有效互动的必要条件,村干部通过有效互动来实现精准帮扶,改善居民福利。政民互动还促进了交流,并改善了监管效率(高勇,2014)。乡村干部通过政民互动,可以直接地了解和掌握村民个体需求,同时针对村民个体偏好提供相应的服务,直接改善居民福利水平。因此,提出本文研究假说2:

假说2:政民互动可能通过清廉感知、程序公平和精准帮扶影响居民福利。

三、数据、变量与模型

(一)数据

本文使用的数据来源于上海财经大学于2016年进行的“千村调查”。调研的方法与历次“千村调查”的方法相一致,采用随机抽样定点调查和学生返乡调查相结合的方法对各个乡镇进行调研。该调查向受访家户询问了对村干部的村务信息互动状况、廉洁行为、决策公允性、生活关照等方面的看法以及居民的福利水平等信息,样本覆盖中国32个省份的1209个村落约9200个家户。将“未回答”或缺失值样本剔除后,样本量为8279个家户,约占全样本的90%。目前,已有相关文献使用这一数据对中国农村问题进行了探讨(粟芳等,2020),2016年千村调查项目同历年调查一样,对于当前中国农村问题仍然具有政策参考意义。

(二)主要变量选择和说明

1. 被解释变量

被解释变量为居民福利水平。对于居民福利的测度,既有研究大多将反映福利的指标进行处理后再赋予一定的权重进行加权求和,从而构造一个福利指数(余谦和高萍,2011;Jones和Klenow,2016),但这一指标测度没有统一的衡量标准,指标构造相对较为随意。结合既有文献关于居民福利水平测度的方式(Aguiar和Bils,2015),本文综合考虑居民收入等客观福利水平指标和幸福感、满意度等主观福利指标,从而更全面地度量农村居民福利水平。其中,对于主观福利指标中的幸福感、生活满意度、就业满意度、社会和谐度等问题,要求被访者在1至6的取值区间内进行评价,值越大,表示评价越高。

2. 解释变量

解释变量为政民互动。政民互动即村干部与村民关于决策信息的沟通协作,旨在促进决策的有效推进(Schmidthuber等,2019)。引发关注和争议的风险一般都是以权力和责任不对等为特征,若地方官员能够与公众直接、面对面地沟通与交流,正视民众利益诉求,通过首属关系维系情感,民众会首先建立起情感信任。这一沟通机制不仅包括前期村干部对村民意见的收集,还包括决策时主动向村民公开和讲解政策信息以及后期村民对该项决策结果的反馈。鉴于此,本文从三个方面衡量政民互动。问卷调查了村民对村干部保持公众参与渠道畅通的相关问题:一是事前互动,问卷询问“在做出工作决策之前,村干部会确保已全面了解所有村民的意见”;二是事中互动,问卷询问“村干部会说明所做的决策,当村民提出问题时也会提供额外的信息”;三是事后互动,问卷询问“村民可以对村干部所做的工作决策提出质疑或上诉”。上述问题要求被访者在1至6的取值区间内进行评价,值越大,表示评价越高。以上3个指标构成一个潜变量政民互动,②检验其对居民福利水平的影响。由于评价对象是村民,被访者会根据其亲身体验来对政民间信息互动情况进行评估,故其测量值相对更为客观。

3. 机制变量

(1)清廉感知。公众对政府清廉度的看法一直被用来衡量清廉感知的代理指标。问卷关于村民对村干部廉洁行为评价的相关问题为:①得罪村干部时,村干部会公报私仇;②村干部会利用职位搞特权;③工作出纰漏时,村干部会把责任推得一干二净。测量尺度为1至6,值越小,表示村民的清廉感知越明显。以上3个指标共同构成清廉感知这个潜变量。

(2)程序公平。本文将受访村民对干部决策公允性的评价作为程序公平的代理变量,该指标的构建是受访村民对以下问题回答的量化:①本村的村干部在做工作决策时不带偏见;②本村的村干部所做的工作决策对所有村民都一视同仁;③本村的村干部做出的决定是公平的。选项为:完全不同意、基本不同意、有点不同意、有点同意、基本同意、完全同意。根据选项构建一个值为1至6的排序变量,值越大,表示程序越公平。

(3)精准帮扶。本文使用如下四个指标刻画精准帮扶:①村干部会根据我个人的需要来满足我的要求;②当我碰到难题时,村干部会即时给我鼓励;③当我工作表现不佳时,村干部会去了解真正的原因;④村干部会帮我解决生活上的难题。选项为:完全不同意、基本不同意、有点不同意、有点同意、基本同意、完全同意。根据选项构建一个值为1至6的排序变量,值越大,表示精准帮扶程度越高。

4. 控制变量

为减少遗漏变量偏差,在扩展模型中还添加了控制变量,变量定义及描述详见表1和表2。

| 潜变量 | 显变量 | 代码 | 观测值 | 均值 | 标准差 |

| 解释变量 | |||||

| 政民互动I

(IH) |

在做出工作决策之前,村干部会确保已全面了解所有村民的意见 | 事前互动IH1 | 7638 | 4.44 | 1.17 |

| 做决策时,村干部会说明所做的决策,当村民提出问题时也会

提供额外的信息 |

事中互动IH2 | 7620 | 4.57 | 1.00 | |

| 村民可以对村干部所做的工作决策提出质疑或上诉 | 事后互动IH3 | 7634 | 4.59 | 1.07 | |

| 政民互动II

(ID) |

村子的主要决策都应由村干部决定,不需要征询村民的意见 | ID1 | 7767 | 4.59 | 1.29 |

| 村干部应尽量少征询村民的意见 | ID2 | 7777 | 4.61 | 1.35 | |

| 村干部应与村民保持距离,在工作之余少与员工接触 | ID3 | 7749 | 4.67 | 1.25 | |

| 被解释变量 | |||||

| 家庭收入 | 家庭总收入与家庭规模的比值对数(万元/人) | FI | 7853 | 1.05 | 0.65 |

| 主观福利

(SW) |

幸福满意度 | SW1 | 8195 | 4.50 | 1.07 |

| 生活满意度 | SW2 | 8208 | 4.54 | 1.06 | |

| 就业满意度 | SW3 | 8177 | 4.31 | 1.18 | |

| 社会和谐度 | SW4 | 8053 | 4.46 | 1.08 | |

| 机制变量 | |||||

| 清廉感知

(CP) |

得罪村干部时,村干部会公报私仇 | CP1 | 7631 | 2.09 | 1.29 |

| 村干部会利用职位搞特权 | CP2 | 7621 | 2.09 | 1.26 | |

| 工作出纰漏时,村干部会把责任推得一干二净 | CP3 | 7601 | 1.95 | 1.13 | |

| 程序公平

(PF) |

本村的村干部在做工作决策时不带偏见 | PF1 | 7435 | 4.55 | 1.13 |

| 本村的村干部所做的工作决策对所有村民都一视同仁 | PF2 | 7657 | 4.70 | 1.07 | |

| 本村的村干部做出的决定是公平的 | PF3 | 7646 | 4.73 | 1.00 | |

| 精准帮扶

(PH) |

村干部会根据我个人的需要来满足我的要求 | PH1 | 7610 | 3.92 | 1.30 |

| 当我碰到难题时,村干部会即时给我鼓励 | PH2 | 7606 | 4.37 | 1.16 | |

| 当我工作表现不佳时,村干部会去了解真正的原因 | PH3 | 7590 | 4.24 | 1.21 | |

| 村干部会帮我解决生活上的难题 | PH4 | 7630 | 4.34 | 1.20 | |

| 注:数据来源于2016年“千村调查”,作者经过整理得出。 | |||||

表1结果显示,3个政民互动测量指标的均值达到4.6,而最大值为6,这说明村干部表现出较高的互动积极性。在4项主观福利测量指标中,村民生活满意度和幸福感略高于其他福利指标,但总体而言,被访村民的主观福利水平较高。

| 变量名 | 变量说明 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 干部经历 | 是否担任过干部职位 | 8279 | 0.1210 | 0.3262 | 0 | 1 |

| 社会地位 | 您认为您家在当地的社会地位属于

(下层=1;中下层=2;中层=3;中上层=4;上层=5) |

8279 | 3.0637 | 0.7423 | 1 | 5 |

| 最大宗族 | 您家的宗族是否是全村最大的宗族(第一大姓) | 8279 | 0.2865 | 0.4522 | 0 | 1 |

| 村人均收入 | 去年本村农民人均年纯收入(万元) | 8279 | 1.2470 | 1.8170 | 0.02 | 10.64 |

| 自然灾害 | 近10年以来,是否发生自然灾害 | 8279 | 0.9226 | 0.2673 | 0 | 1 |

| 性别 | 村长性别(男=1;女=0) | 8279 | 0.9289 | 0.2571 | 0 | 1 |

| 年龄 | 村长年龄 | 8279 | 49.0163 | 7.9794 | 25 | 75 |

| 教育程度 | 村长教育程度(初中及以下=1;中专或高中=2; 大专=3;大学本科=4;硕士=5) |

8279 | 2.2000 | 0.9101 | 1 | 5 |

| 汉族 | 村长民族(汉族=1;其他=0) | 8279 | 0.9128 | 0.2822 | 0 | 1 |

| 出生地 | 村长是否在本地出生 | 8279 | 0.8860 | 0.3179 | 0 | 1 |

| 任期 | 村长任期(单位:年) | 8279 | 8.7485 | 7.7798 | 1 | 61 |

| 注:数据来源于2016年“千村调查”,作者经过整理得出。 | ||||||

(三)实证模型

1. 结构方程模型

本文使用结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)进行实证分析。根据Acock(2013)的研究,相比回归模型,SEM在探讨本文研究问题方面具有如下优势:第一,SEM可以捕获无法直接测量的潜在变量指标,如政民互动、居民福利等;第二,回归模型无法处理因变量多于一个的情况,譬如居民主观或客观福利水平,而SEM能够较好地处理多指标测度的问题,从而降低测量误差;第三,回归模型只能处理直接效应,而SEM不仅可以直观地比较各潜变量或机制变量的差异,还可以考察变量在回归模型中的间接效应。例如,在机制分析中,我们可以观测到不同机制的解释力度。结构模型和测量模型共同构成了结构方程模型。如图1所示,潜变量是由多个显变量来测量的。测量模型可表示为:

| $ I{H}_{i}={\alpha }_{ihi}IH+{\varepsilon }_{ihi} \quad (i=\mathrm{1,2},3) $ | (1) |

| $ S{W}_{i}={\alpha }_{swi}SW+{\varepsilon }_{swi} \quad (i=\mathrm{1,2},\mathrm{3,4}) $ | (2) |

| $ C{P}_{i}={\alpha }_{cpi}CP+{\varepsilon }_{cpi} \quad (i=\mathrm{1,2},3) $ | (3) |

| $ P{F}_{i}={\alpha }_{pfi}PF+{\varepsilon }_{pfi} \quad (i=\mathrm{1,2},3) $ | (4) |

| $ P{H}_{i}={\alpha }_{phi}PH+{\varepsilon }_{phi} \quad (i=\mathrm{1,2},\mathrm{3,4}) $ | (5) |

在式(1)—(5)中,IH、SW、CP、PF、PH为潜变量,需要根据显变量IHi、SWi、CPi、

| $ CP={\beta }_{tv1}IH+{\mu }_{1} $ | (6) |

| $ PF={\beta }_{tv2}IH+{\mu }_{2} $ | (7) |

| $ PH={\beta }_{tv3}IH+{\mu }_{3} $ | (8) |

| $ FI={\beta }_{t1}CP+{\beta }_{t2}PF+{\beta }_{t3}PH+{\mu }_{4} $ | (9) |

| $ SW={\beta }_{v1}CP+{\beta }_{v2}PF+{\beta }_{v3}PH+{\mu }_{5} $ | (10) |

FI为家庭收入,SW为主观福利。β为潜变量之间的路径系数,μ为残差项。根据β的估计结果,本文可以判断假设是否得到验证。本文使用极大似然算法进行实证估计,并采用决定系数(Coefficient of Determination,CD)、比较拟合指数(Comparative Fit Index,CFI)、Tucker-Lewis指数(TLI)、标准均方误差(SRMR)、近似均方误差(RMSEA)等指标检验模型的拟合优度(GoF)。

2. MIMIC模型

MIMIC模型是一种特殊的结构方程模型。它的解释变量是一组显变量,而被解释变量是潜变量。左边是结构模型,一组用于解释潜变量的显变量,右边是测量模型,由多个显变量定义或测量(Schumacker和Lomax,2015)。传统回归和因子分析等方法在估计时没有考虑测量误差的影响,而结构方程模型在统计分析中使用多个观察变量来构造潜变量和隔离测量误差。因此,它为研究人员提供了更真实的测量特征值,并可以获得更强的预测和解释能力(Acock,2013)。对于事前互动、事中互动、事后互动不同阶段的政民互动对居民福利水平的异质性影响,本文使用MIMIC模型对其进行检验。解释变量仍然使用上述3个显变量,被解释变量居民福利是家庭收入和4个显变量测量的潜变量“主观福利”。模型设置如下:

| $ F{I}_{i}={\alpha }_{11}IH{1}_{i}+{\alpha }_{21}IH{2}_{i}+{\alpha }_{31}IH{3}_{i}+\Gamma {Z}_{i}+{\zeta }_{i} $ | (11) |

| $ SW={\alpha }_{12}IH{1}_{i}+{\alpha }_{22}IH{2}_{i}+{\alpha }_{32}IH{3}_{i}+\Gamma {Z}_{i}+{\zeta }_{i} $ | (12) |

在式(11)、式(12)中,被解释变量分别为家庭收入(FIi)和潜变量“主观福利(SW)”。IH1、IH2、IH3是由事前互动、事中互动和事后互动这3个有序变量构成的向量,Zi为控制变量向量。本文还加入家户、村庄、村长层面的经济社会特征等控制变量进行稳健性检验。

四、实证结果

(一)测量模型③

测量模型的检验结果表明:第一,显变量对潜变量的所有因子载荷都高于0.65,表明显变量和潜变量之间的高度相关性。第二,KMO值都高于0.6,表明本文的样本对于验证性因子分析是足够的。Bartlett球形检验都是显著的,表明验证性因子分析都是有效的。第三,Cronbach’α系数结果显示了测量模型的高度内部一致性和结构的良好可靠性(Hair等,2010)。总之,测量模型的结果表明,本文使用的数据对所有潜在变量的测量是充分和准确的。

(二)结构方程模型估计结果

本文首先比较了结构模型的GoF统计,如表3所示。列(1)、列(2)为未引入控制变量的估计结果,列(3)、列(4)为加入控制变量估计后的结果。CFI和TLI分别为0.98和0.97。两个统计数据都接近完美值1(Bentler,1990)。这一结果表明,对于模型GoF,无论是否引入控制变量,均不影响模型拟合。列(1)、列(2)的SRMR和RMSEA分别为0.048和0.066,列(3)、列(4)模型的SRMR和RMSEA分别为0.017和0.033,均低于0.08的上限(Hancock和Mueller,2013)。列(1)、列(2)的CD值为0.92,列(3)、列(4)的CD值为0.94,但仍然高于未引入控制变量的模型(Kline,2015)。这些数据为结构模型的良好拟合提供了证据。最后,引入控制变量后,CFI和TLI指数接近1,SRMR、CD和RMSEA值表明模型拟合良好。这个结果支持了结构模型的良好解释力,SEM分析的结果可以用来检验前文假设。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 非标准化 | 标准化 | 非标准化 | 标准化 | |

| 政民互动→家庭收入 | 0.0139* (0.0080) |

0.0208* (0.012) |

−0.0045

(0.0077) |

−0.0069

(0.0118) |

| 政民互动→主观福利 | 0.3817*** (0.0119) |

0.3838*** (0.0107) |

0.3679*** (0.0122) |

0.3705*** (0.0111) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 观测值 | 7556 | 7556 | 6938 | 6938 |

| 拟合值 | CFI=0.984;TLI=0.976;SRMR=0.048; RMSEA=0.066;CD=0.924 |

CFI=0.984;TLI=0.975;SRMR=0.017; RMSEA=0.033;CD=0.936 |

||

| 注:(1) 比较拟合指数(Comparative Fit Index,CFI),该数值越高表示拟合良好,数值等于1表示模型完全预测了结果。(2)TLI代表Tucker-Lewis指数,也被称为non-normed fit指数。该指标的值越大,表明模型拟合度越好,越接近1表明拟合越好。(3)SRMR代表标准均方误差。良好的拟合是一个较小的值,该值应限制在0.08以内。(4) RMSEA代表近似均方误差。良好拟合是一个很小的值,该值应限制在0.08以内。(5) CD代表决定系数,完美的拟合对应于CD为1。(6)括号内为标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。 | ||||

其次,本文报告了政民互动影响居民福利水平的结构估计结果。由3项指标变量合成的潜变量政民互动对主观福利产生了正向影响,并且在1%的显著性水平上显著,这说明政民互动越频繁,被访村民的主观福利水平越高。回归系数为0.37,表明政民互动增加1个标准差,相当于村民主观福利水平提升0.37个标准差。在未引入控制变量时,政民互动对家庭收入的影响在10%的显著性水平上显著为正,而在加入控制变量后,政民互动对家庭收入的影响不再具有统计意义,表明政民互动对家庭收入影响有限。可能原因在于:第一,从理论上来看,政民互动行为可以为村民未来经济活动提供行动指南,规避资产损失和改善经营效率,从而促进农户收入增长和生活质量改善。而在实践中,政民互动更多地体现为一种信息交流和知识获取,短期内可能并不能带来明显的收入提升。第二,从政民互动的概念界定上来看,政民互动通常被视为村干部与村民对行政决策、公共服务供给水平、行政预算事项、投资项目等进行互动与交流,以有效呼应居民需求,充分利用信息资源,提高乡村社会凝聚力。因而,本文可以判断政民互动对居民主观福利水平具有更为直接的影响,而对居民客观收入则表现为间接和长期的影响。

(三)稳健性检验

1. 替换变量④

在对政民互动的测度上,本文尝试使用事前互动、事中互动和事后互动3个指标变量进行度量,由于既有文献尚未有准确的测度方法,这一测度方式可能存在一定的偏差。因而,本文还从村干部“独立决策”视角侧面考察政民互动的效果,具体从以下方面进行测量。问卷调查了关于村民对村干部“独立决策”评价的相关问题:(1)村子的主要决策都应由村干部决定,不需要征询村民的意见;(2)村干部应尽量少征询村民的意见;(3)村干部应与村民保持距离,在工作之余少与员工接触。测量尺度为1至6,值越大,表示村干部更倾向独立决策,较少与村民进行信息互动。作为一种检验,本文将政民互动(IH)替换为政民互动I(ID),重新估计基准结果。结果表明,村干部独立决策倾向越高,受访村民的主观福利越低,在统计水平上也具有显著差异。这一结果从侧面证明了基础结论的稳健性。

2. 更换计量模型⑤

根据表3中的标准化系数,我们可以计算得到政民互动和主观福利因子值的预测值,同时使用普通最小二乘(OLS)方法对基准结果进行稳健性检验。估计结果发现,政民互动并未对家庭收入产生显著影响,而政民互动显著提升了居民的主观福利水平,表现为幸福满意度、生活满意度、就业满意度和社会和谐度的提升。这一发现与基础结论一致。

3. 工具变量估计

表3的估计中控制了农户、村庄层面很多具有较强相关性的变量指标,但政民互动的内生性仍然存在。因此,本文尝试使用地理性质的工具变量对政民互动进行检验。地理因素由相对外生的自然条件形成,不太可能通过宏观因素影响当期居民福利水平,这使得地理变量可以作为相对外生的工具变量。具体而言,本文使用城市地形起伏度作为政民互动的工具变量,其合理性需要满足相关性和外生性两个条件。

首先,本文考虑城市地形起伏度与政民互动的相关性。城市地形起伏度增加了直接的信息沟通成本。地形起伏度的增加,会大幅增加农户在前往村委办公中心获取信息或咨询村干部的时间、金钱成本。随着交通和通讯技术的发展,村民获取村务信息的成本也随之降低。但是,将村务信息公布在网络上的村落仅约6%,⑥大多数村落居民获取村务信息仍需要通过政民间的“面对面”互动。因此,地形因素在政民互动便利度方面十分重要。其次,本文还需要考虑地形起伏度作为工具变量的外生性。地形起伏度可能通过除政民互动外的其他渠道影响当期农村居民福利水平。比如,地形起伏度也可能通过影响农业种植结构,进而影响农户收入变化,这使得该工具变量并不完全外生。基于此,本文在工具变量估计模型中对村耕地面积、经济发展程度等因素加以控制,这在很大程度上缓解了地形起伏度作为工具变量的内生性。同时,本文认为地形起伏度作为相对外生的自然地理条件,对当期的农村居民福利水平产生直接影响的可能性较低。

表4使用城市地形起伏度对政民互动进行回归检验。结果显示,城市地形起伏度对政民互动的估计系数为负,并且在1%的显著性水平上显著,这说明城市地势落差越大,政民互动的成本也会越高,与理论预期相符。同时,工具变量一阶段Cragg-Donald Wald F统计量均大于10%的临界值16.38,表明不存在弱工具变量问题。第二阶段的回归结果显示,频繁的政民间信息互动不仅会带来居民收入增长,而且提升了居民的主观福利水平。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| IV2nd | 家庭收入 | 主观福利 | 幸福满意度 | 生活满意度 | 就业满意度 | 社会和谐度 |

| 政民互动 | 1.4306*** (0.5329) |

1.2558*** (0.3952) |

0.9768*** (0.3492) |

1.2848*** (0.4201) |

2.3870*** (0.8263) |

0.6940** (0.3320) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| IV1nd | 政民互动 | |||||

| 地形起伏度 | −0.0917*** (0.0307) |

−0.0882*** (0.0309) |

−0.0882*** (0.0311) |

−0.0881*** (0.0311) |

−0.0882*** (0.0309) |

−0.0904*** (0.0313) |

| Cragg-Donald

Wald F statistic |

41.114 | 39.673 | 39.030 | 38.883 | 40.2273 | 40.222 |

| 观测值 | 7685 | 8103 | 8019 | 8032 | 8001 | 7878 |

| 注:政民互动和主观福利指标为预测值,而括号内为聚类在村庄层面的稳健标准误。***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。 | ||||||

(四)MIMIC模型估计结果

由于政民互动指标由事前互动、事中互动和事后互动3个指标合成,因此本文进一步分析互动时序与居民福利水平之间的关系,以探讨促进作用的原因。表5使用MIMIC模型展示了事前互动、事中互动和事后互动对居民福利水平的影响。结果显示,在逐步引入控制变量后,不同环节的互动均在改善居民福利水平上具有异质性影响。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 家庭收入 | 主观福利 | 家庭收入 | 主观福利 | |

| 事前互动 | −0.0375* (0.0196) |

−0.0439** (0.0187) |

−0.0307

(0.0189) |

−0.0483** (0.0190) |

| 事中互动 | 0.0471** (0.0210) |

0.2582*** (0.0199) |

0.0368* (0.0204) |

0.2535*** (0.0202) |

| 事后互动 | 0.0033

(0.0157) |

0.1023*** (0.0150) |

−0.0245

(0.0153) |

0.0858*** (0.0153) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 拟合值 | CFI=0.976;TLI=0.960;SRMR=0.047; RMSEA=0.073;CD=0.139 |

CFI=0.979;TLI=0.965;SRMR

=0.016; RMSEA=0.040;CD=0.288 |

||

| 注:括号内为标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。 | ||||

表5列(3)、列(4)的估计结果显示,事前互动对主观福利的估计系数显著为负,表明事前互动并不能显著改善居民福利水平。相比事前收集村民意见和事后保持反馈渠道畅通,事中互动更有助于改善居民福利水平。而政民互动本身可能不会带来家庭收入的明显改善,而事中互动有可能提高家庭收入。可能的解释是,事前互动或许仅仅是对村民意见的搜集,并未对居民的实际生活产生实质影响。而事中互动环节可以大大提升村民对村务信息的了解和掌握,这为指导村民生产和生活提供了更为精准的信息服务,有助于改进居民福利水平。

(五)机制分析

本文进一步考察政民互动如何通过村干部行为来影响居民福利水平。需要注意的是,由于本文无法确切了解村干部执行政策的细节以及人们对此项政策的看法,这使得本文无法探究单个渠道的相对重要性。本文认为,在政民互动程度更高的村落,村干部对该项决策的尽责程度更高,村民对村干部行为的表现评价也更好,因此表现出较高的福利感知。

1. 清廉感知

政民互动仅仅反映了村干部与村民间的信息沟通吗?还是对村干部的行为约束产生了同步变化?通过表6的结构方程模型结果,本文发现政民互动对清廉感知具有显著的负向影响,进而对家庭收入和主观福利也产生显著的负向影响。这一结果表明,清廉感知在政民互动和居民福利水平之间起着重要的中介作用。政民互动频繁的村落,村干部的行为会受到约束,提升了村民的清廉感知。这些结果表明,政民间互动不仅仅是信息的传达,还对村干部行为产生强有力的约束,使得村民获得了更高的福利。政民间接触增多可以增进他们对彼此间相似程度的认识,察觉到的相似性能够产生高度的相互吸引。基于上述判断,群体间的直接接触也许是促进廉政建设的有效方式。

| βtv1:政民互动→清廉感知 | −0.5517***(0.0097) |

| βtv2:政民互动→程序公平 | 0.9381***(0.0041) |

| βtv3:政民互动→精准帮扶 | 0.6944***(0.0077) |

| βt1:清廉感知→家庭收入 | −0.0492***(0.0159) |

| βt2:程序公平→家庭收入 | −0.0007(0.0209) |

| βt3:精准帮扶→家庭收入 | −0.0060(0.0189) |

| βv1:清廉感知→主观福利 | −0.0895***(0.0148) |

| βv2:程序公平→主观福利 | 0.2997***(0.0192) |

| βv3:精准帮扶→主观福利 | 0.1344***(0.0176) |

| 控制变量 | 控制 |

| 观测值 | 7024 |

| 拟合值 | CFI=0.967;TLI=0.960; SRMR=0.038; RMSEA=0.054; CD=0.948 |

| 注:括号内为标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。 | |

2. 程序公平

不同形式的政民互动均有助于公众理解政府职能,本文主要关注村干部与村民之间的互动。这里的互动是指在收集和整理居民意见的基础上,披露和概述决策要素的信息,并对这些要素信息如何解决实际问题进行相应的解读。然而,并非所有的政民互动都有助于提高公众对决策程序公允性的理解。因此,讨论政民互动对于程序公平的影响,有助于理解居民福利改善的来源。通过表6的结构方程模型估计结果,本文可以看到政民互动对程序公平具有显著正向影响,并进而对主观福利产生显著正向影响,而对家庭收入并未产生显著影响。这一结果表明,程序公平在政民互动和主观福利水平之间起着重要的中介作用,但程序公平并未在政民互动和家庭收入间起到调节作用。这表明频繁的政民互动有助于激励村干部进行公正的决策,进而极大程度上改善了村民的主观福利水平。

3. 精准帮扶

政民间的频繁互动有助于乡村干部了解村民需求,施行因人而异的方针政策。比如,村干部会根据村民个体需求给予帮助和鼓励,这有可能直接改善居民的主观福利。通过表6的结构方程模型估计结果,本文发现政民互动有助于提高村干部的精准帮扶程度,进而对主观福利产生显著正向影响,而对家庭收入并未产生显著影响。这一结果表明,精准帮扶在政民互动和主观福利水平之间起着重要的中介作用,但精准帮扶并未在政民互动和家庭收入间发挥作用。精准帮扶虽不能带来直接的物质回报,但可以有效提高居民的主观幸福感或生活满意程度。

综上所述,政民互动对清廉感知、程序公平、精准帮扶具有决定性影响。因此,清廉感知、程序公平、精准帮扶共同决定了居民主观福利的改善水平,其中程序公平在政民互动与居民主观福利改善之间的调节作用高于清廉感知和精准帮扶。在互动较好的村落,村民对村干部的行为表现评估更好,村民的主观福利也有所改善。乡村干部作为村务信息的生产者和提供者,其传播给居民的信息质量也决定了居民获取信息的质量,进而会影响居民对村务的认知和理解效果。本文研究表明,政民互动有助于将村务信息直接传递给村民,使村民更加了解决策的利弊。村民可以充分利用村务信息,改善其福利水平。

五、结论和政策启示

本文利用 2016 年上海财经大学“千村调查”数据,使用结构方程模型探讨了政民互动对农村居民福利水平的影响。本文的研究结论表明:第一,政民互动渠道的畅通拉近了基层政权与村民之间的距离,并有助于提升居民主观或客观福利水平;第二,政民互动的事前、事中、事后三个环节均不同程度地提升了居民主观福利,但是在事中互动环节,村干部关于公共政策信息的解读对结果的影响更为显著;第三,清廉感知、程序公平和精准帮扶可以在一定程度上解释政民互动和居民福利的关系,其中程序公平在政民互动与居民主观福利改善间的调节作用高于清廉感知和精准帮扶。上述发现表明,乡村干部可以通过在基层治理过程中保持政民互动渠道的畅通,确立公平合理的规则,这将有助于改善农村居民福利水平。

基于以上结论,具体建议如下:首先,通过加大基层政务的公开化,让普通村民能够切实参与基层治理,并逐步提升居民主观或客观福利水平。具体而言,一方面,强化横向主体协同和纵向层级融合,不仅需要上级政府的引导和支持,而且需要村民个体与社会力量的协同参与;另一方面,通过让村民参与基层治理过程,提高村民和村干部之间的互动,进而在有效监督和责任机制的基础上规范乡村干部行为。其次,为提升政民互动的有效性,地方政府应关注居民信息需求及其认知理解能力,主动为居民进行解读并提供额外的信息来消除公众疑虑,这是增进农村居民主观福利的有效手段。最后,乡村干部在基层治理过程中要保持公众参与渠道的畅通,并逐步规范自身行为,确立公平合理的公共规则,实现精准帮扶,从而改善居民福利水平。

* 感谢匿名评审专家和编辑部老师的宝贵建设性意见,文责自负。

① 互联网在农村地区的普及率虽呈现逐年上升的趋势,据《中国互联网络发展状况统计报告》统计,从2012年的23.7%跃升至2018年的38.4%,但这一普及水平仍然较低。这一制约条件使得在中国农村地区基于互联网的政民互动不太频繁。

② 这些互动形式广泛存在于现阶段政民间的信息交流中,而不仅局限于农村地区的政民互动。本文使用2016年调查数据关于政民互动的福利效应的讨论仍然对加强数字政府建设以及推进乡村振兴具有重要的研究价值。

③ 由于篇幅限制,具体检验结果省略,读者若是感兴趣可向作者索取。

④ 由于篇幅限制,具体检验结果省略,读者若是感兴趣可向作者索取。

⑤ 由于篇幅限制,具体检验结果省略,读者若是感兴趣可向作者索取。

⑥ 作者通过中国劳动力动态调查数据(CLDS 2018)计算所得。

| [1] | 范如国. 平台技术赋能、公共博弈与复杂适应性治理[J]. 中国社会科学, 2021(12): 131–152. |

| [2] | 高勇. 参与行为与政府信任的关系模式研究[J]. 社会学研究, 2014(5): 98–119. DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2014.05.005 |

| [3] | 侯利文, 文军. 科层为体、自治为用: 居委会主动行政化的内生逻辑——以苏南地区宜街为例[J]. 社会学研究, 2022(1): 136–155. |

| [4] | 梁城城. 村级信息公开对公共产品供给的影响——来自CLDS的经验证据[J]. 财政科学, 2018(3): 89–102. DOI:10.3969/j.issn.2096-1391.2018.03.015 |

| [5] | 刘贞晔. 全球治理与国家治理的互动: 思想渊源与现实反思[J]. 中国社会科学, 2016(6): 36–46. |

| [6] | 马文涛, 张朋. 财政透明度、逆周期调控与政府债务规模[J]. 世界经济, 2020(5): 23–48. DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2020.05.003 |

| [7] | 毛丹. 赋权、互动与认同: 角色视角中的城郊农民市民化问题[J]. 社会学研究, 2009(4): 28–60. |

| [8] | 沙勇忠, 王峥嵘, 詹建. 政民互动行为如何影响网络问政效果? ——基于“问政泸州”的大数据探索与推论[J]. 公共管理学报, 2019(2): 15–27. DOI:10.16149/j.cnki.23-1523.2019.02.001 |

| [9] | 粟芳, 邹奕格, 韩冬梅. 政府精准致力农村互联网金融普惠的路径分析——基于上海财经大学2017年“千村调查”[J]. 财经研究, 2020(1): 4–18. |

| [10] | 王宁. 分享经济的社会建构[J]. 中国社会科学, 2021(11): 158–179. |

| [11] | 王诗宗, 杨帆. 基层政策执行中的调适性社会动员: 行政控制与多元参与[J]. 中国社会科学, 2018(11): 135–155. |

| [12] | 王学军, 王子琦. 政民互动、公共价值与政府绩效改进——基于北上广政务微博的实证分析[J]. 公共管理学报, 2017(3): 31–43. DOI:10.16149/j.cnki.23-1523.2017.03.004 |

| [13] | 翁列恩, 胡税根. 公共服务质量: 分析框架与路径优化[J]. 中国社会科学, 2021(11): 31–53. |

| [14] | 余谦, 高萍. 中国农村社会福利指数的构造及实测分析[J]. 中国农村经济, 2011(7): 63–71. |

| [15] | Acock A C. Discovering structural equation modeling using stata[M]. Station: Stata Press, 2013. |

| [16] | Aguiar M, Bils M. Has consumption inequality mirrored income inequality?[J]. American Economic Review, 2015, 105(9): 2725–2756. DOI:10.1257/aer.20120599 |

| [17] | Amirkhanyan A A, Lambright K T. Citizen participation in the age of contracting: When service delivery trumps democracy[M]. New York: Routledge, 2017. |

| [18] | Bentler P M. Comparative fit indexes in structural models[J]. Psychological Bulletin, 1990, 107(2): 238–246. DOI:10.1037/0033-2909.107.2.238 |

| [19] | Bonett D G, Wright T A. Cronbach’s alpha reliability: Interval estimation, hypothesis testing, and sample size planning[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(1): 3–15. DOI:10.1002/job.1960 |

| [20] | Brennan G, Buchanan J M. The power to tax: Analytical foundations of a fiscal constitution[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. |

| [21] | Campbell D A, Lambright K T. Program performance and multiple constituency theory[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2016, 45(1): 150–171. DOI:10.1177/0899764014564578 |

| [22] | Fung A. Varieties of participation in complex governance[J]. Public Administration Review, 2006, 66(S1): 66–75. DOI:10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x |

| [23] | Gastil J, Levine P. The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty-first century[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. |

| [24] | Hair J F, Black WC, Babin B J, et al. Multivariate data analysis: A global perspective[M]. 7th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010. |

| [25] | Hancock G R, Mueller R O. Structural equation modeling: A second course[M]. 2nd ed. Charlotte: Information Age Publishing, 2013. |

| [26] | Herian M N, Hamm J A, Tomkins A J, et al. Public participation, procedural fairness, and evaluations of local gover- nance: The moderating role of uncertainty[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2012, 22(4): 815–840. DOI:10.1093/jopart/mur064 |

| [27] | Hilgers D. Open government: Theoretische bezüge und konzeptionelle grundlagen einer neuen entwicklung in staat und öffentlichen verwaltungen[J]. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2012, 82(6): 631–660. |

| [28] | Lindholm C, Stevanovic M. Challenges of trust in atypical interaction[J]. Pragmatics and Society, 2022, 13(1): 107–125. DOI:10.1075/ps.18077.lin |

| [29] | Sauer U, Fischer A. Willingness to pay, attitudes and fundamental values: On the cognitive context of public preferences for diversity in agricultural landscapes[J]. Ecological Economics, 2010, 70(1): 1–9. DOI:10.1016/j.ecolecon.2010.03.026 |

| [30] | Schmidthuber L, Stütz S, Hilgers D. Outcomes of open government: Does an online platform improve citizens’ perception of local government?[J]. International Journal of Public Sector Management, 2019, 32(5): 489–507. DOI:10.1108/IJPSM-02-2018-0056 |

| [31] | Schumacker R E, Lomax R G. A beginner’s guide to structural equation modeling[M]. 4th ed. New York: Routledge, 2015. |

| [32] | Yang K F, Pandey S K. Further dissecting the black box of citizen participation: When does citizen involvement lead to good outcomes?[J]. Public Administration Review, 2011, 71(6): 880–892. DOI:10.1111/j.1540-6210.2011.02417.x |