2022第48卷第10期

2. 华东政法大学 商学院,上海 201620

2. Business School, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China

一、引 言

习近平总书记多次强调:“绿水青山就是金山银山”。改革开放以来,国家经济总量快速提高,但是经济发展的成本却是严重的环境污染问题,这不仅威胁了人民群众的健康,同时对社会可持续发展也构成了挑战。近年来,中央政府积极推进环境立法,并加强环境规制力度,例如出台史上最严的新《环保法》和推进中央环保督察(Zhang等,2018),虽然中央政策有效提高了地方环境治理水平,但是地方环境治理效果却只是“阶段性”改善(郭峰和石庆玲,2017),在政治晋升激励体制下部分地方的环境治理工作成为应付中央环保监管的“面子工程”,甚至不惜采取环保“一刀切”的措施来影响企业正常运营,地方政府的“规制执行偏差”不仅偏离了中央环境政策的目标任务(He等,2020),而且严重损害了社会环境和公共利益(Greenstone和Hanna,2014)。

法治是环境污染治理的基础,能够保障环境规制政策的有效实行(范子英和赵仁杰,2019),中国环境污染治理的问题在于地方官员动机的缺失(张琦等,2019),针对少数地方政府违法行使职权或不作为从而导致社会环境公共利益受损的情况,需要完善环境司法制度建设,督促相关部门履行环境治理职责。近年来,国家积极建立并完善环境公益诉讼制度(Environmental Public Interest Litigation),检察机关不仅有权监督行政执法部门履行环境保护职责,而且解决了公共利益保护主体缺位的难题,环境公益诉讼已成为维护社会环境公共利益的司法制度创新建设(Zhai和Chang,2018)。2015年7月,全国人大常委会通过《关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》,要求在全国13个省份的部分城市开展为期两年的公益诉讼试点工作,工作重点是对涉及生态环境和资源保护领域的案件提起公益诉讼。①目前,相关研究发现,试点期间检察机关所提起的环境公益诉讼案件数量有明显提高(刘伟和范文雨,2021),同时试点地区污染排放量显著下降(陈天昊等,2020),这初步显示出环境公益诉讼具有提升环境司法监督力度以及提高地方环境治理水平的作用。不过上述研究虽然为试点政策效果提供了实证支持,但仍未能全面揭示此次环境司法制度先行实践探索的试点经验。同时,法学领域的相关研究认为公益诉讼的制度设计和实际作用仍存在较大问题,例如,检察机关在案件选择上存在着“趋易避难”“避重就轻”的倾向(覃慧,2019),检察机关是否真正维护了社会公众利益还有待考量。因此,本文认为有必要从多个维度实证检验2015年公益诉讼试点工作先行探索的作用效果,从而为后续制度建设提供可行的政策建议。

本文旨在从绿色创新的角度实证评估公益诉讼试点的政策效果,从而检验环境司法制度改革能否推动地方绿色发展。绿色创新之所以是本文的研究重点,是因为我国长期以来面临经济发展与环境保护的双重权衡(Chen等,2018a),在经济高质量发展与“双碳”目标的背景下,绿色创新已成为推动地方转型升级与绿色低碳化发展的关键力量。目前,现有文献较多从环境规制与绿色创新的作用关系展开讨论,学者们认为严格的环境执法能够有利于地方或企业绿色转型(陶锋等,2021),而作为司法领域的重要改革措施,环境公益诉讼正是通过环境司法监督渠道来提升政府环境执法与环境治理力度,所以考察环境司法制度改革能否促进绿色创新具有重要现实意义(高昊宇和温慧愉,2021)。据此,本文使用2011—2017年地级市与上市公司面板数据,从绿色创新角度考察了公益诉讼试点的政策效果与作用机制。研究发现:第一,双重差分结果显示环境公益诉讼可使试点城市绿色专利申请量提高7.1%,环境司法制度建设的绿色创新效应比较明显。第二,地方政府提高环境行政处罚和环境治理力度,社会公众扩大环境诉求程度是其中的作用机理。第三,从上市企业的微观角度出发,三重差分结果表明环境公益诉讼提高了污染企业绿色创新质量与环保投资水平。最后,在环境信息公开和设置环保法庭的地区和非国有和水污染密集型企业中,环境公益诉讼的绿色创新效应更加明显。

本文的创新点在于:第一,从绿色创新角度考察了环境公益诉讼试点的政策效果,以往文献较多关注了命令型、弱约束型以及市场交易型环境政策对绿色创新的影响(Calel和Dechezleprêtre,2016;宋弘等,2019;陶锋等,2021),但极少文献关注环境司法制度改革在促进地方绿色创新以及建立长效治理体制方面的作用(范子英和赵仁杰,2019;高昊宇和温慧愉,2021),本研究对环境经济学的相关文献有一定的补充。第二,本文在一个政治经济学的视角下,考察了环境司法制度建设对提升地方环境治理水平的作用,针对地方政府对中央环境政策的“规制执行偏差”问题,学者们认为可通过中央环保督察、环境规制垂直管理、社会监督与技术监管等措施来纠正地方政府的环保不作为(Zhang等,2018;韩超等,2021;Greenstone等,2022),但鲜有文献关注环境公益诉讼背景下通过地方检察院的横向监督机制促进地方政府履行环保职责的作用。第三,作为先于正式制度的实践探索,公益诉讼试点的作用效果仍存在争议(覃慧,2019),本文不仅为试点政策的绿色创新效果提供了经验证据,而且详细探究了地方政府、社会公众以及微观企业的作用机制,从而为后续环境司法制度建设提供了参考,并拓展了法经济学文献。

二、制度背景与进展

(一)制度背景。完善的法律制度是实现环境执法与环境司法有效联动、促进地方履行中央环境政策的必要条件(Greenstone和Hanna,2014)。为督促地方政府严格履行环境治理责任,解决社会环境公共利益法律保护主体的缺位问题,我国近年来开始探索建立环境公益诉讼制度(Zhai和Chang,2018)。一方面,除了发挥中央环境政策的引领作用外,促进地方政府环境治理的基础在于强化环境司法监督并激活地方横向监督机制,使地方检察机关有权对地方政府的环保不作为提起环境行政公益诉讼,从而督促地方政府以及相关环境管理机关严格履行环境保护职责;另一方面,原有环境法律制度缺乏对公共利益的保护,以往法律规定环境案件的被告需要与案件具有直接利害关系,这导致环境公益诉讼缺少法律依据(Zhai和Chang,2018),造成社会环境公共利益受损但无人起诉的困境,为此需要完善法律制度规定从而保障社会公共利益。

从环境公益诉讼制度的建设过程来看,早在2005年,《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中首次提出了推动环境公益诉讼,但是没有上升到立法层面且实际影响有限,有关公共利益保护的法律制度并不健全(Zhai和Chang,2018)。2007年,贵州清镇成立了国内首个环保法庭,并在环境公益诉讼领域实现了初步探索。2014年,最高人民法院成立环境资源审判法庭,环保法庭制度正式确立(高昊宇和温慧愉,2021),但是近年来众多环保法庭却面临“无案可审”的尴尬境地,环境公益诉讼案件数更是稀少(张式军,2016)。2015年1月,新《环境保护法》的出台完善了有关环境公益诉讼制度的法律规定。同年7月,全国人大常委会正式通过《关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》,要求在全国13个省份的部分城市开展公益诉讼试点工作,并将生态环境和资源保护作为重点关注领域,②公益诉讼制度的正式确立使得检察机关成为公益诉讼的主体。2017年6月,全国人大修改《民事诉讼法》以及《行政诉讼法》,标志着公益诉讼制度在全国范围内正式实行。具体来讲,环境公益诉讼包括环境行政公益诉讼和环境民事公益诉讼:③一方面,检察机关是提起环境行政公益诉讼的主体,如果地方检察院发现行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家和公共利益受到侵害,可向行政机关提出检察建议以及向人民法院提起行政公益诉讼,促使行政机关加强对生态环境领域公共利益的保护力度;另一方面,检察机关以及满足法律规定的社会组织有权发起环境民事公益诉讼,纠正并制止自然人或法人等污染环境和破坏社会公共利益的行为。

从环境公益诉讼的政策效果来看,陈天昊等(2020)发现环境公益诉讼使试点地区工业废水排放量降低了11%,刘伟和范文雨(2021)发现检察机关所提起的环境民事、行政和刑事附带民事公益诉讼案件数量皆有明显提高。最高人民检察院在对试点工作的官方总结中指出:截至2017年6月,试点地区检察机关办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件6527件,督促恢复被污染、破坏的耕地、林地、湿地、草原12.9万公顷,督促治理恢复被污染水源面积180余平方公里,督促1 700余家违法企业进行整改。④因此,环境公益诉讼不仅加强了检察机关的司法监督力度,也促使地方政府加大了环境治理力度。从国外的制度发展情况来看,以美国为例,环境公益诉讼在其法律体系中被称为公民诉讼,美国国会首次将公民诉讼条款加入1970年《清洁空气法》,其中明确规定任何美国公民或社会团体对于行政机构环保执行不力问题可以提起行政诉讼。国外有关环境公益诉讼的实践证明,鼓励公众参与环境公益诉讼能够有效监督政府的环境执法行为(Langpap和Shimshack,2010),这也为中国实行环境公益诉讼制度提供了借鉴。

(二)制度进展。本文在这一节使用全国环境公益诉讼案件统计数据来直观展示2015年试点政策出台之后的制度进展情况,案件数据由作者手工爬取自中国裁判文书网。

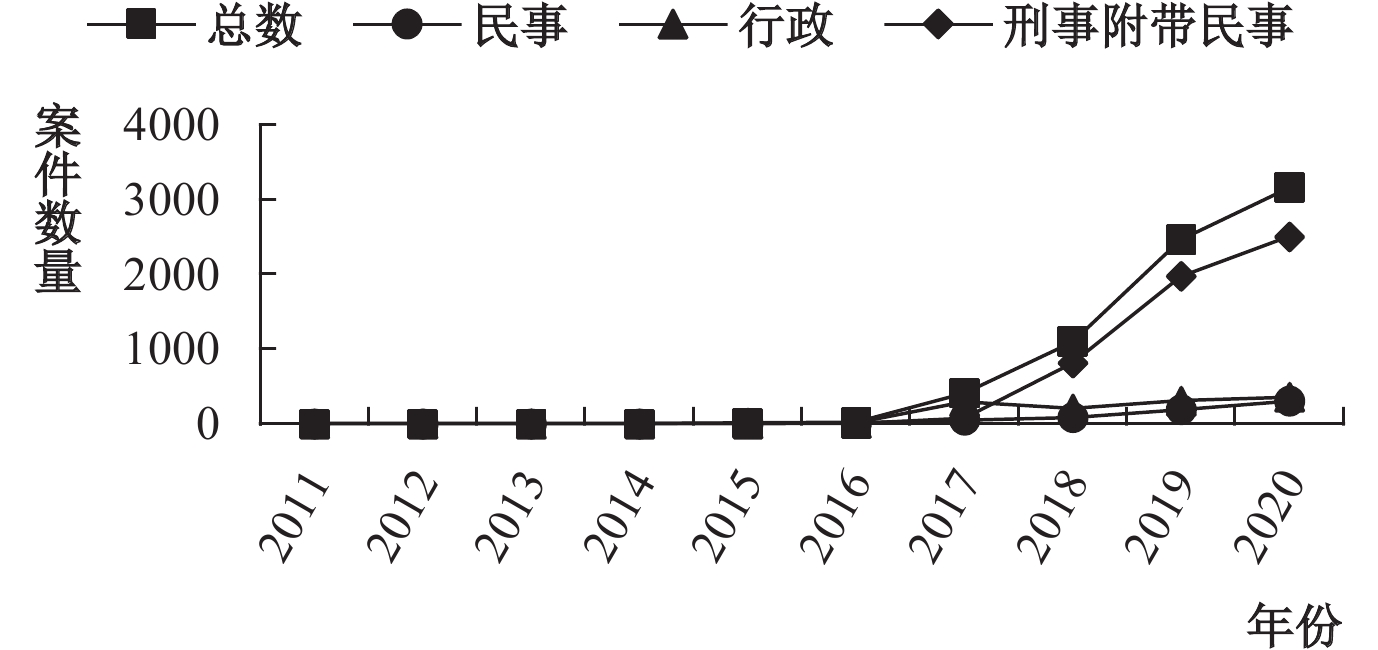

图1直观展现了2011—2020年全国环境公益诉讼案件数量的变化趋势,可以发现:一方面,2015年试点政策颁布后,全国环境公益诉讼案件总量呈现逐年增长的趋势。2017年底试点政策结束后,即公益诉讼制度在全国范围内推行后,环境公益诉讼案件增长速度更加明显,这说明环境公益诉讼制度进展态势良好。另一方面,2015—2017年试点期间,环境行政公益诉讼案件数量所占比例最大,民事以及刑事附带民事公益诉讼案件数量所占比例较小,这反映了检察机关主要办理行政公益诉讼案件的特点(刘伟和范文雨,2021)。

|

| 图 1 全国环境公益诉讼案件总量趋势图 |

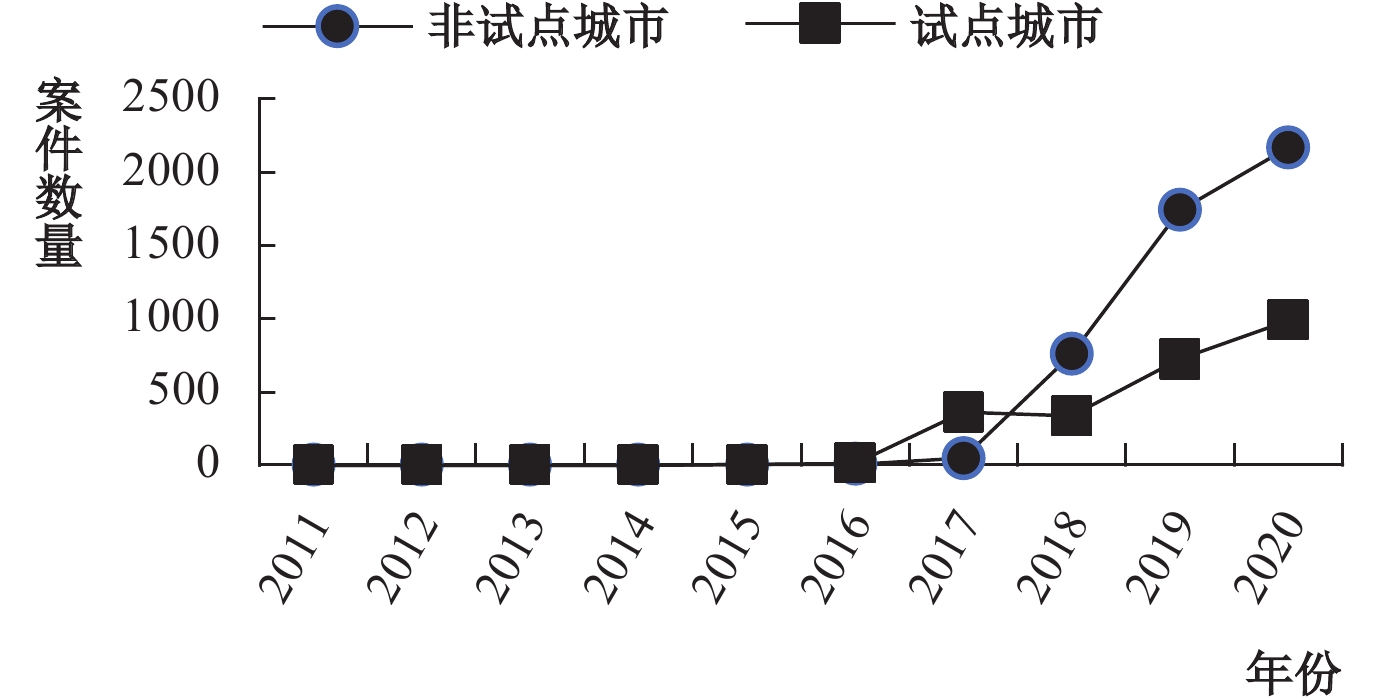

本文共获得73个公益诉讼试点城市和211个非试点城市的有效案件文书数据,图2和图3分别展示了两组城市的案件加总量与平均量对比情况。图2显示2017年即试点政策实行一年半后,相比非试点城市,试点城市提起的环境公益诉讼案件总数明显提高。2018年即试点政策在推开一年后,非试点城市的环境公益诉讼案件总数也有了大幅度上升。这说明在环境公益诉讼试点期间,试点地区的确展开了相关制度建设,而非试点地区并没有在政策试点阶段出现外溢性制度进展(Anderson等,2019)。

|

| 图 2 两组城市案件总量趋势对比图 |

|

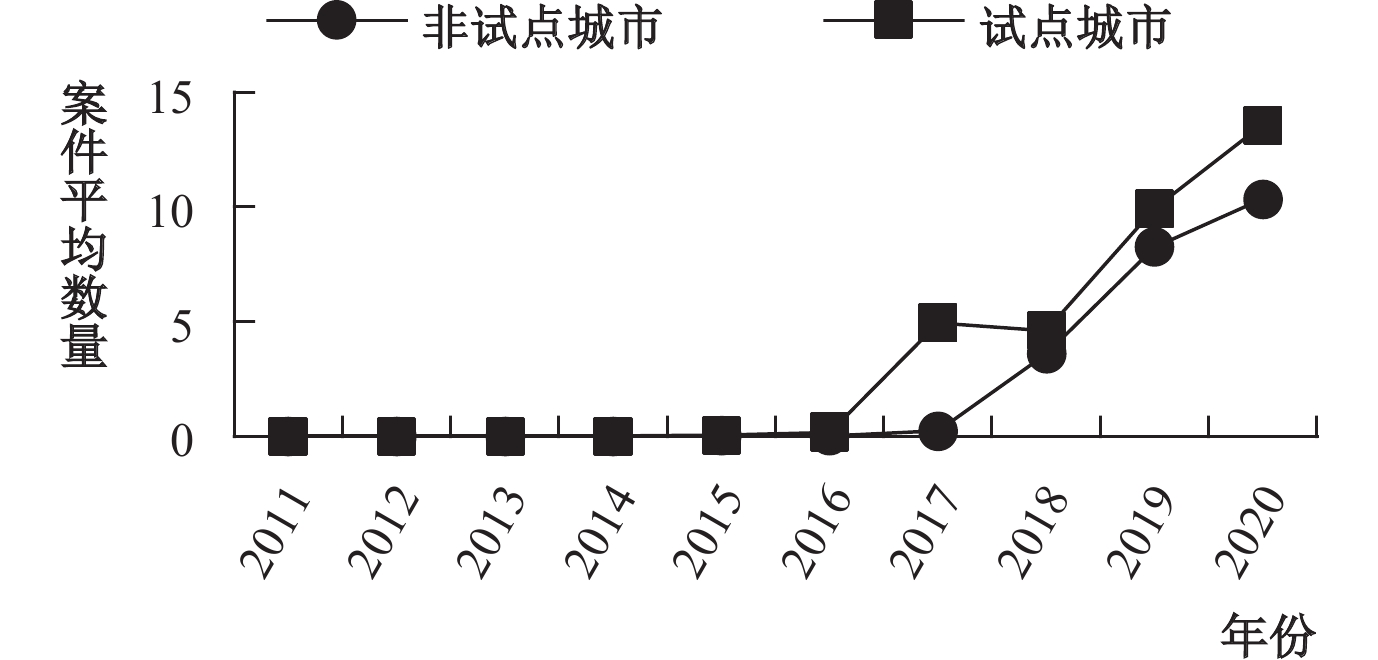

| 图 3 两组城市案件均量趋势对比图 |

图3中可以发现即使公益诉讼制度推广到全国后,试点城市的环境公益诉讼案件均值始终高于非试点城市。有趣的是,2018年即公益诉讼试点结束之后的第一年,73个试点城市的环境公益诉讼案件均值出现下降趋势,2019年又恢复上升走向。这可能是因为公益诉讼试点带有一定的“政治任务”特点,即检察机关在推进公益诉讼过程中面临政治压力(陈天昊等,2020),试点地区需要在规定时间前实现起诉案件零的突破,⑤所以检察机关必须积极完成公益诉讼指标实现工作。这是试点城市公益诉讼案件数量在试点结束前大幅上升、试点结束后有所下降的原因。

总的来讲,图1至图3展示了时间维度、试点与非试点城市地区分组维度这两方面的环境公益诉讼案件数量对比情况,这为本文后续构建双重差分模型并实证分析环境公益诉讼试点的绿色创新效应提供了证据支持。

三、理论分析与研究假说

前文回顾了公益诉讼的制度背景与相关文献,可以发现目前仅有的少数研究只是从污染治理的角度考察了政策试点效果,虽然为环境公益诉讼的环境治理作用提供了经验支持,但是其在政策评估方向、机制分析、数据选取等方面仍有局限。如前文所述,绿色创新目前已经成为推动地方转型发展以及建立长效治理机制的重要力量,并且环境司法制度建设是环境治理法治化建设的必要环节,所以本文选择将生态法治化建设与绿色创新作为考察重点,即研究公益诉讼背景下环境司法制度改革对于地方绿色创新的作用效果,并且进一步考察地方政府、社会公众与微观企业的作用机制。环境公益诉讼对于绿色创新的影响可从以下两个角度展开分析:

(一)环境司法与执法联动。首先,环境公益诉讼能实现环境司法与环境执法的联动(刘伟和范文雨,2021)。一方面,环境行政公益诉讼使地方检察院有权监督地方行政部门切实履行环境治理职责,如果地方行政部门不能积极整改并导致社会公共利益受损时,检察机关便可以向行政机关依法提出诉前检察建议或提起环境行政公益诉讼。所以,公益诉讼能够促使地方政府严格执行中央环境政策,扭转“规制执行偏差”问题并切实提高地方环境规制强度,从而推动社会绿色转型发展。另一方面,环境民事公益诉讼使得检察机关以及满足法律规定的社会组织有权纠正并制止污染环境和破坏社会公共利益的行为,尤其是通过法治硬约束和政府强有力的环境执法措施迫使污染企业进行污染减排与绿色转型。所以从以上两个方面来看,环境公益诉讼如能实现绿色创新效应,必须借助于环境司法与执法联动,促使地方加强环境执法与规制力度。

已有较多文献关注环境执法与环境规制对于绿色创新的促进作用,学者们认为严格的环境规制有利于推动绿色技术变革(Porter和van der Linde,1995)。从宏观层面来看,地方政府为完成中央环境治理任务,不仅会采取严格的环境规制措施加强环保整治,且会通过加大环保治理与绿色创新投资等措施促进地方绿色转型发展。当严格的环境规制成为地方面临的常态化约束,整个社会也会逐渐向绿色创新方向转型(陶锋等,2021)。从微观层面来讲,污染企业在环境公益诉讼背景下亟待绿色转型。结合前面的分析,环境行政公益诉讼使地方检察院通过行政监督促使地方政府加强环境处罚力度,环境民事公益诉讼也使得检察机关和社会组织有权向污染违规企业提起公益诉讼,所以企业面临着较大的环境规制压力及诉讼压力。围绕“波特假说”的相关文献指出,严格的环境规制政策能提高企业技术创新水平(Porter和van der Linde,1995;Cohen和Tubb,2018)。因为环境规制虽然提高了企业的减排与治污成本,但企业可能会选择提高环保与技术类投资,并从污染末端治理向全过程的绿色技术创新转变,从而使绿色创新的补偿效应能弥补环境规制带来的成本效应(徐佳和崔静波,2020)。所以由环境公益诉讼引致地方提高环境规制强度后,污染企业也会提升绿色技术水平。综合以上分析,环境公益诉讼能实现环境司法监督与环境执法的联动,从而保障环境规制政策严格落实,推动地方向绿色创新方向转型发展。据此,本文提出假说1:环境公益诉讼能够提高试点地区的绿色创新水平。

(二)地方政府环境行政处罚、环境治理与社会公众环境诉求。结合前文分析,继续从地方政府与社会公众两个方面分析环境公益诉讼实现地方绿色创新的作用机理。一方面,从地方政府角度来讲,促进地方绿色转型以及严格落实环境规制的关键在于彻底扭转地方政府的“规制执行偏差”(He等,2020;韩超等,2021),在公益诉讼的制度安排中,环境行政公益诉讼赋予了检察机关司法监督权利,这种地方横向监督机制使地方检察院可以对地方政府的环保不作为情况提出诉前检察建议,从而纠正地方政府的环保执行不力问题。一方面,在环保治理纳入官员晋升的政治激励体制背景下,地方政府需要转变环保治理思路,在经济发展与环境治理的“多任务目标”下做出有效权衡(Chen等,2018a),切实提高环境规制强度并严厉打击环保领域违法案件,而在严格的环境规制压力下企业必须进行污染减排与绿色技术改造,所以环境公益诉讼能促进全社会绿色技术创新发展;另一方面,以行政命令手段加强环境处罚只是政府环境治理的一部分,地方政府也可能会实施“一篮子”治理措施,在有效缓解地方环境污染问题的同时,促进地方绿色创新及转型发展(Liao和Shi,2018;刘金科和肖翊阳,2022)。

此外,从社会公众角度出发,检察机关和社会组织有权发起环境民事公益诉讼,纠正并制止自然人或法人污染环境的行为,这也会对地方绿色创新起到促进作用。因为社会公众的监督作用是在弱制度背景下促进环境规制政策有效实施的重要因素(Greenstone和Hanna,2014),作为一种非正式环境规制,社会公众的环境诉求也具有减排效应(李欣等,2022)。例如社会组织能积极举报以及起诉污染企业的环保违规情况,在向地方政府传递相关信息的同时促使地方政府加强环境污染治理(Buntaine等,2021),而污染企业在整个社会的诉讼压力之下必然要加强环保投资以及绿色创新(高昊宇和温慧愉,2021)。此外,社会公众整体环保素养的提高会形成对绿色消费的偏好,这也会引领企业的绿色技术创新(Bezin,2019)。综上,提出假说2:环境公益诉讼可通过地方政府环境行政处罚、环境治理以及公众环境诉求等途径提高试点地区的绿色创新水平。

四、研究设计

(一)模型设定。公益诉讼制度自2015年6月起在全国13个省份共计73个城市开展了为期两年的试点工作,这为使用双重差分法分析政策影响的因果效应提供了契机。而环境政策评估往往面临内生性问题(宋弘等,2019),这可能对政策效果的识别造成干扰。但是,有理由认为公益诉讼试点政策的内生选择性较弱:一方面,公益诉讼试点的13个省份是由最高人民检察院确定,⑥每个地区再各自确定省内的部分城市进行试点,在此过程中地方政府不太可能干预试点地区的选择;另一方面,虽然生态环境和资源保护是公益诉讼重点,但试点期间还涉及国有资产保护、国有土地使用权出让、食品药品安全等领域的司法案件审理,所以试点政策的关注重点并不局限于环保治理。总之,公益诉讼试点对于地方绿色创新具有一定的外生性,因此可以使用双重差分模型,为进行因果效应检验构建如下回归模型:

| $ {patent}_{ct}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{EPIL}_{ct}+\lambda {X}_{ct}+{\alpha }_{c}+{\mu }_{t}+{\varepsilon }_{ct} $ | (1) |

其中,被解释变量

为进一步考察作用机制,本文从微观企业视角继续检验政策效应,并使用三重差分法来识别净效应,从而排除随时间变化的地区层面不可观测因素的偏误影响,模型设置如下:

| $ \begin{aligned} {firmpatent}_{ijct}=& {\beta }_{0}+{\beta }_{1}{treat}_{c}\times {post}_{t}\times {ind}_{j}+{\beta }_{2}{treat}_{c}\times {post}_{t}+{\beta }_{3}{treat}_{c}\times {ind}_{j} \\ & +{\beta }_{4}{post}_{t}\times {ind}_{j}+\gamma {Z}_{ijct}+{\alpha }_{i}+{\delta }_{jt}+{\theta }_{pt}+{\varepsilon }_{ijct} \end{aligned} $ | (2) |

其中,

(二)变量选择与数据说明。

1. 被解释变量。参考董直庆和王辉(2021)的变量设定使用各城市绿色专利申请量

2. 解释变量。一方面,关于双重差分变量

3. 控制变量。城市层面控制变量包括:经济发展水平、产业结构、对外开放程度、城镇化率、人力资本、政府财政支出、工业二氧化硫与废水排放量。企业层面控制变量包括:企业规模、资产负债率、资产收益率、现金比率、固定资产比率、研发投入、是否出口、产权性质、资本密集度。⑦

4. 数据说明。主要使用2011—2017年281个地级市以及1 480家沪深A股制造业上市公司的面板数据。剔除了ST类、资产负债率大于1以及部分指标缺失的企业,并剔除变更经营行业的重污染企业,最后对企业层面的连续变量进行上下1%的缩尾处理。城市与企业的绿色专利数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),按世界知识产权组织的绿色专利标准对国家知识产权局专利数据进行筛选匹配。各城市环境行政处罚案件数据从北大法宝案件文书整理得到。各城市政府工作报告环境类词频占比以及每日环境类词汇百度搜索指数由手工爬取所得。城市层面的其他数据来自历年《中国城市统计年鉴》。企业层面数据来自CSMAR和WIND数据库。

五、实证结果

(一)基准回归。表1列示了公益诉讼试点对地方绿色专利申请量的基准回归结果。⑧列(1)控制了城市与年份双向固定效应但没有加入控制变量,结果显示双重差分交互项EPIL的回归系数在5%水平下显著为正,初步表明公益诉讼提高了试点城市绿色专利申请数量。列(2)纳入城市层面的控制变量后,EPIL的回归系数显著性和绝对值变化较小,回归结果仍支持上述发现。列(3)和列(4)将地方每万人绿色专利申请量替换为patent加1的对数值lnpatent,并重复前两列的回归过程,可以发现EPIL的回归系数仍为正且至少能达到5%的显著性水平。所以环境公益诉讼试点政策能提高地方绿色专利申请量,环境司法制度改革能有效促进地方绿色创新。在经济意义方面,以列(4)为例,公益诉讼实施后试点城市每万人绿色专利申请量提高了7.1%,所以环境公益诉讼对地方绿色创新的驱动力度较强。由此,假说1得以验证。

| (1)patent | (2)patent | (3)lnpatent | (4)lnpatent | (5)patent1 | (6)patent2 | |

| EPIL | 0.681**(0.306) | 0.608**(0.295) | 0.090***(0.0032) | 0.071**(0.028) | 0.334**(0.159) | 0.275*(0.144) |

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |

| R2 | 0.255 | 0.305 | 0.617 | 0.681 | 0.280 | 0.292 |

| 注:括号内为城市层面的聚类稳健标准误;***、**和*分别表示显著性水平为1%、5%和10%。下同。 | ||||||

由于专利类型的异质性体现了不同的创新动机,发明专利是推动技术进步的 “实质性”创新(黎文靖和郑曼妮,2016),在公益诉讼试点提高地区绿色创新“数量”的基础上,本文继续考察环境公益诉讼能否提高地方绿色创新的“质量”。按照绿色专利类型将patent区分为每万人绿色发明专利申请量patent1与每万人绿色实用新型绿色专利申请量patent2,并在基准回归基础上展开异质性分析。表1最后两列结果显示EPIL的估计系数皆显著为正,且列(5)的估计系数绝对值更大,这说明环境公益诉讼对试点地区不同类型的绿色专利申请量都有一定的提升作用,并更大程度上增加了绿色发明专利申请量,从而提高了地方的“实质性”绿色创新能力。

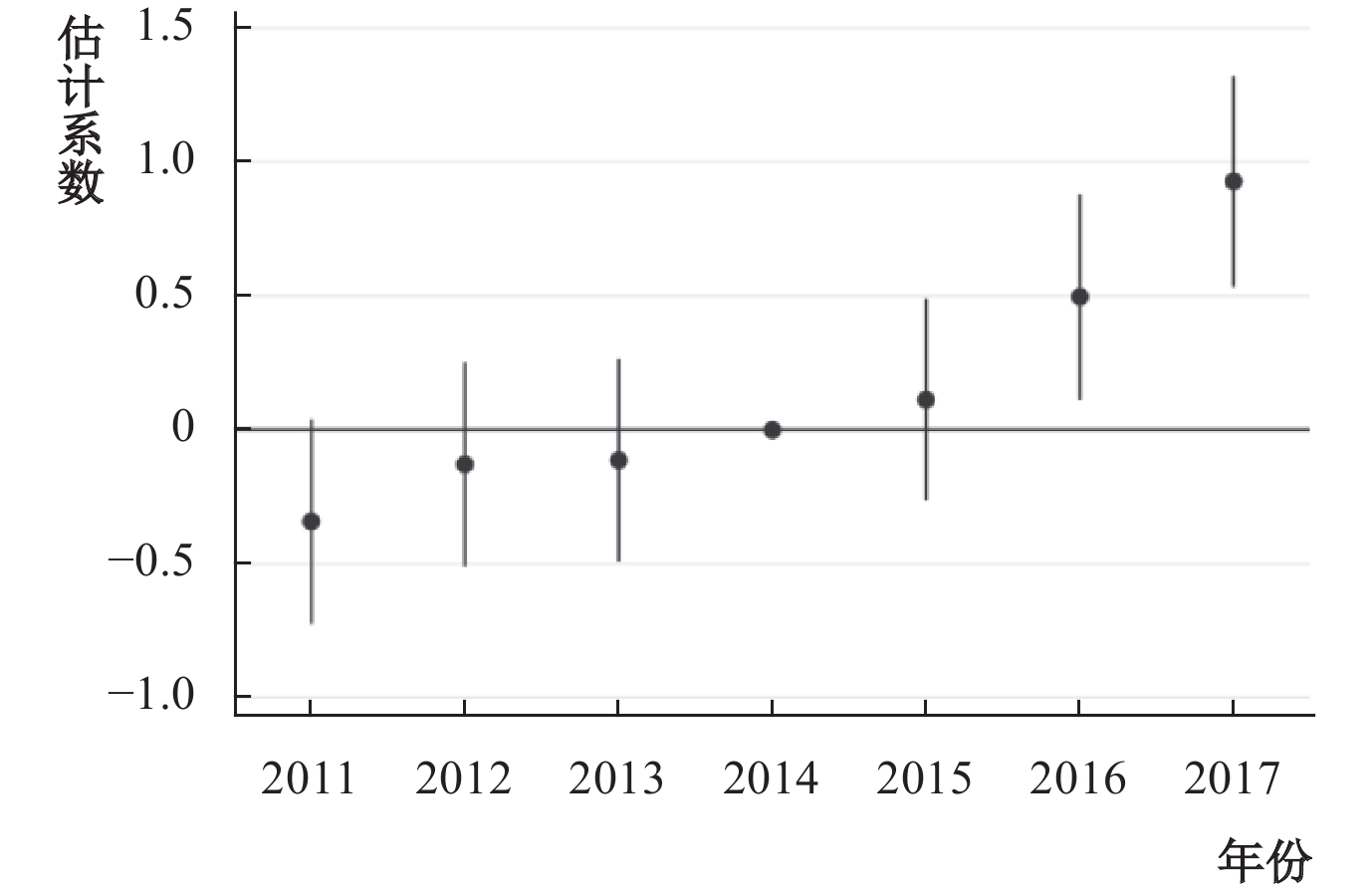

(二)平行趋势检验。使用双重差分法进行因果推断的前提假设是在政策事件发生前,处理组和对照组不存在变化趋势差异,即两组城市的绿色创新水平应保持平行趋势。为确保前文的基准回归结果确实由公益诉讼试点所引起的,而不是来源于两组城市之间差异性的时间趋势变化,⑨接下来使用事件研究法实证检验平行趋势假设。模型设定如下式:

| $ \begin{aligned} \;\\ {patent}_{ct}={\beta }_{0}+{\sum _{t=2011,t\ne 2014}^{t=2017}{\beta}_{t} }\times {treat}_{c}\times {\mu }_{t}+\lambda {X}_{ct}+{\alpha }_{c}+{\mu }_{t}+{\varepsilon }_{ct} \end{aligned}$ | (3) |

其中,

|

| 图 4 平行趋势检验 |

(三)稳健性检验。为确保上述主要结论的有效性,进行如下稳健性检验:⑩(1)控制基准因素的时间趋势影响,即在回归模型中加入差异因素与时间线性趋势的交互项;(2)伪处理试点安慰剂检验,即假定试点政策实施年份提前一年;(3)随机抽取处理组城市安慰剂检验;(4)替换被解释变量,即考虑到专利申请存在滞后性,将patent滞后一期;(5)排除同期三类环境政策影响。⑪以上稳健性检验结果仍支持本文的主要结论。

六、机制检验与异质性分析

前文检验了公益诉讼试点对于地方绿色创新的影响效果,结果发现公益诉讼实施后试点城市每万人绿色专利申请量提高了7.1%,所以环境公益诉讼能有效推动地方绿色创新。在此基础上,本节继续考察上述作用效果的实现路径,并从地方政府、社会公众与微观企业三个角度开展机制分析,以及从城市环境信息公开与环保法庭建设、企业所有制与行业属性差异等角度开展异质性分析,从而全面分析环境公益诉讼促进地方绿色创新的作用路径与差异影响。

(一)机制检验:地方政府环境处罚与环境治理。首先关注地方政府在公益诉讼背景下的行为转变,尤其是地方检察院的横向监督机制能否纠正地方政府的“规制执行偏差”问题?一方面,环境司法的强制性能够促进地方政府加强环境监管力度(范子英和赵仁杰,2019)。环境行政公益诉讼使得地方检察院能加强对地方政府的司法监督力度,给予地方政府诉前检察建议从而促使其纠正环保领域的不作为问题。地方政府在司法监督压力下需要采取有力的环境规制措施,例如严厉打击污染违法行为并倒逼企业进行绿色技术创新。同时,以行政命令手段加强环境处罚只是政府环境治理的一部分,地方政府需要积极履行中央环保政策,在加强环境处罚的同时也可能会提高环境污染治理研发投入、降低污染治理成本、调节污染环保税率(陈诗一和陈登科,2018),从而改善辖区生态环境状况以及促进地方产业绿色发展。为实证考察上述逻辑推断,首先,整理了各城市环境行政处罚案件数目,并将该变量加1取对数作为地方政府环境行政处罚力度punish的代理变量。其次,政府环境治理并不仅限于环境处罚,因此参考Chen等(2018b)使用地级市政府工作报告中与环境保护相关的词频占比,用以衡量地方政府环境治理力度regu。政府工作报告是具有施政纲领特点的官方文本,包含政府工作内容的部署情况,报告的环境类词频占比反映了政府环境政策的全貌,能够全面衡量政府环境治理力度(陈诗一和陈登科,2018)。在地方政府环境行政处罚力度punish和环境治理力度regu这两个变量的基础上,⑫将机制变量作为被解释变量纳入主回归(1)式进行机制分析。⑬

表2列(1)结果显示EPIL的回归系数在1%水平下显著为正,且系数绝对值为0.3,这意味着环境公益诉讼使得试点城市环境处罚案件数量提高了30%,这说明地方政府在环境司法监督背景下确实提高了环境处罚力度,而以环境处罚为代表的严格的环境规制措施又能够促进地方绿色创新发展(陶锋等,2021)。表2列(2)中EPIL的回归系数在5%水平下显著为正,说明环境公益诉讼使得地方政府提高了环境治理力度。因此,环境公益诉讼不仅通过行政监督促使地方政府加大环境处罚与环境规制力度,地方政府也可能会实施“一篮子”环境治理措施,例如提高环保治理投资从而支持地方产业绿色转型(Liao和Shi,2018)。从以上分析来看,在环境公益诉讼背景下,地方检察院的横向监督机制确实起到了督促地方政府严格履行环保责任的作用。因此,本文认为环境司法制度改革有效纠正了地方政府的“规制执行偏差”问题,从而切实维护了社会环境公共利益。

| (1)punish | (2)regu | (3)appeal | |

| EPIL | 0.300***(0.106) | 0.441**(0.174) | 0.133***(0.036) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 1 796 | 1 776 | 1 796 |

| R2 | 0.688 | 0.213 | 0.445 |

(二)机制检验:公众环境诉求。环境公益诉讼在强化司法监督的同时能扩大诉讼主体范围,除检察院外,满足诉讼条件的环保公益组织也有资格提起环境民事公益诉讼,这会提高公众环保参与和环境诉求程度。社会公众可以从社交媒体或政府网站提出污染申诉并公开举报企业违规行为,促使污染企业转向使用绿色技术。公众环保意识的提高也会促使地方政府加强环境法律体系建设并加强环境干预(董直庆和王辉,2021),从而促进地方对绿色技术的使用。为了检验环境公益诉讼对公众环境诉求的影响,参考Greenstone等(2022)手工统计了2011至2017年各城市每日的环境类词汇百度搜索指数,将其加总至年份并进行标准化处理,得到社会公众环境诉求指标appeal,将该变量作为被解释变量纳入主回归(1)式。表2列(3)中EPIL的回归系数在1%水平下显著为正,说明环境公益诉讼使得社会公众提高了环境诉求程度。因此,本文认为社会公众的环境诉求作为一种非正式环境规制不仅具有减排效应(李欣等,2022),也能促进地方绿色创新。综合本节前两部分的分析,本文认为环境公益诉讼实现地方绿色创新的机理在于,一方面是地方政府提高环境行政处罚与环境治理力度,另一方面是社会公众提高了环境诉求。由此,假说2得以验证。

(三)机制检验:企业微观证据。企业不仅是主要污染物排放以及接受环境规制的主体,也是社会绿色转型的主要对象之一。在环境公益诉讼有效督政的作用下,企业会如何应对严格的环境规制压力?接下来从微观企业视角继续展开分析,并以(2)式三重差分法识别环境公益诉讼对上市企业绿色专利申请量的影响。表3列(1)的结果⑭显示,三重差分的估计系数在5%的水平下显著为正,这说明环境公益诉讼提高了试点地区污染企业的绿色专利申请量,试点政策对污染企业的绿色创新驱动效果较强。这是由于环境公益诉讼能够促使地方政府积极履行环境保护职责并提高环境规制强度,污染企业为了应对环境规制压力以及避免环保处罚,必须提高绿色技术水平并进行污染治理(Porter和van der Linde,1995)。基于以上分析,微观企业层面的证据再次印证环境司法制度改革能够促进绿色创新。表3列(2)和列(3)检验了环境公益诉讼对企业专利申请类型的异质性影响,可以发现环境公益诉讼主要提高了企业的绿色发明专利申请量firmpatent1,而对绿色实用新型专利firmpatent2的影响不明显,这说明企业为应对环境规制压力,更多追求高质量的发明专利产出从而实现“实质性创新”(黎文靖和郑曼妮,2016),所以环境公益诉讼促使污染企业实现了绿色创新的“增量提质”。

| (1)firmpatent | (2)firmpatent1 | (3)firmpatent2 | (4)invest | |

| treat_post_ind | 0.118**(0.056) | 0.095**(0.045) | 0.044(0.043) | 0.005*(0.003) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 10 354 | 10 354 | 10 354 | 10 354 |

| R2 | 0.712 | 0.710 | 0.663 | 0.056 |

| 注:回归结果控制了企业、行业–年份以及省份年份固定效应。下同。 | ||||

进一步,环境公益诉讼是通过何种渠道提高了企业的绿色创新水平?该作用效果是否会因异质性企业特征而产生差异呢?本文参考Zhang等(2019)使用环保投资占总投资的比重得到变量invest,从而衡量企业环保投资水平。表4列(1)至列(4)给出了基于企业所有制的分析结果,发现环境公益诉讼试点提高了非国有企业的绿色专利申请量以及环保投资水平,但是国有企业却没有表现出明显的绿色创新效应和环保投资治理动力,这可能是因为国有企业在面对地方政府环境规制时拥有更强的议价能力(He等,2020),且国有企业在创新升级过程中面临较强的路径依赖效应(徐佳和崔静波,2020)。在当前国家加强环境治理以及实现“双碳”目标的背景下,国有企业需完善治理机制,加强创新驱动引领从而实现绿色高质量发展。

| 非国有

企业 |

国有

企业 |

水污染

密集型行业 |

非水污染

密集型行业 |

|||||

| (1)

firmpatent |

(2)

invest |

(3)

firmpatent |

(4)

invest |

(5)

firmpatent |

(6)

invest |

(7)

firmpatent |

(8)

invest |

|

| treat_post_ind | 0.143**(0.064) | 0.007***(0.003) | 0.113(0.127) | −0.004(0.007) | 0.176***(0.066) | 0.007**(0.004) | 0.043(0.068) | 0.003(0.005) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 7 344 | 7 344 | 3 010 | 3 010 | 8 618 | 8 618 | 7 633 | 7 633 |

| R2 | 0.089 | 0.068 | 0.143 | 0.167 | 0.071 | 0.057 | 0.079 | 0.072 |

本文还参考沈坤荣和周力(2020)将重污染行业区分为水污染密集型行业与其他污染行业,⑮表4列(5)至列(8)结果表明环境公益诉讼促使水污染密集型企业实现了绿色创新与加大环保投资。这可能由于大气污染存在流动性,从而使得大气污染案件取证困难(覃慧,2019),所以环境公益诉讼对于这类企业的规制效果较弱。陈天昊等(2020)也发现环境公益诉讼降低了试点地区工业废水排放量,但对工业SO2排放的影响不明显。所以本文认为,环境公益诉讼对于水污染密集型行业企业的绿色转型驱动作用较为明显。

(四)异质性分析:环境信息公开与环保法庭设立。环境政策效果往往因为不同制度基础而存在差异,环境公益诉讼的政策影响同样如此。接下来从地方环境信息公开以及环保法庭设立两个方面展开异质性分析。

一方面,2008年国家颁布了《环境信息公开办法》,要求全国113个城市定期公开环境信息,信息公开范围包括信访投诉案件处理结果以及企业违规监管记录等方面,环境信息的透明化能够提升地方官员的环境治理动机并建立长效的环境治理机制(Anderson等,2019)。与此同时,环境公益诉讼制度的实行又进一步提高了地方官员环境治理的积极性。表5前两列的异质性分析结果显示,在环境信息公开的地区,环境公益诉讼的绿色创新效应更加明显。因此,在后续政策改进中,国家需要进一步加强环境信息公开,完善环境质量标准体系(王馨和王营,2021),配合环境司法部门做好环境污染案件信息收集工作。

| 环境信息

公开地区 |

环境信息

未公开地区 |

建设环保

法庭地区 |

未建设环保

法庭地区 |

|

| (1)patent | (2)patent | (3)patent | (4)patent | |

| EPIL | 0.745*** | 0.134 | 0.728** | 0.317 |

| (0.226) | (0.097) | (0.356) | (0.429) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 713 | 1 083 | 462 | 1 334 |

| R2 | 0.424 | 0.452 | 0.547 | 0.199 |

另一方面,2014年国家正式实施环保法庭制度,有效提升了环境案件处理效率并改善了地方环境质量(范子英和赵仁杰,2019)。表5列(3)至列(4)的异质性分析结果显示,在建设环保法庭的地区,环境公益诉讼的绿色创新效应更加明显。这得益于环保法庭专业化的环境案件处理能力以及环境处罚威慑力,环境公益诉讼制度能够更为有效地发挥司法监督职能。因此,作为同属于环境司法领域的两种制度安排,环保法庭和环境公益诉讼具有明显的协同效力,需要协调好这两种制度,使得环境领域案件得到专业化审理,从而以生态治理法治化建设促进地方污染减排以及绿色转型。

七、结论与政策建议

有效解决环境问题的关键不仅在于完善环境立法与强化执法,而且需要以司法监督手段维护社会环境公共利益,环境公益诉讼作为司法制度的重要改革措施,对于国家生态环境改善和绿色转型发展具有重要现实意义。本文发现,2015年环境公益诉讼试点显著促进了地方绿色创新发展,使得试点城市绿色专利申请量提高了7.1%,该政策效果随时间推移而逐渐扩大。环境公益诉讼推动地方绿色创新的机制在于,一方面通过地方检察机关的横向司法监督来提升地方政府的环境处罚力度和环境治理力度,另一方面通过社会公众环境诉求来加强社会监督。基于上市公司的微观视角,本文发现环境公益诉讼促使污染企业实现了绿色创新的“增量提质”,并提高了环保投资。异质性分析表明,在环境污染信息公开以及设置环保法庭的地区、在非国有企业以及水污染密集型行业中,环境公益诉讼对地方绿色创新的推动作用更为明显。总的来讲,本文认为环境公益诉讼是促进地方及企业实现绿色创新的重要法律制度建设。

本文的政策建议如下:第一,继续完善环境公益诉讼的法律规定,促进地方检察院有效落实相关制度,发挥环境司法监督对地方绿色创新的推动作用。第二,环境公益诉讼发挥作用的关键是激活地方横向监督机制,所以需要保持地方检察院相对于地方政府的独立性和权威性(陈天昊等,2020),从而及时纠正地方政府环境规制的执行偏差行为。第三,地方政府需要按照公益诉讼的诉前检察建议积极整改,扩大用于环境污染治理以及绿色创新领域的投资,严格执行中央环境规制政策,在严厉打击环境违法案件的同时建立长效的环境治理机制,杜绝环保治理的“面子工程”。同时,可以在地方政府的绩效考核中纳入公益诉讼和检察建议办理情况。第四,环境公益诉讼的有效实行离不开其他保障制度的建设,为此需要继续完善环保法庭的建设以及提高地方污染信息的透明度,从而提高环境案件司法处理效率并有效解决污染纠纷。第五,社会公众的监督作用是环境政策有效实施的必要条件,为此可以扩大环境公益诉讼提起主体的范围,不过由于提起环境公益诉讼的成本较高,目前检察机关仍然是提起公益诉讼的主体,所以可以设立公益诉讼专项基金,降低社会公众参与环境公益诉讼的门槛,畅通公众参与环保治理的渠道。第六,政府需要大力支持污染企业进行绿色技术升级与污染治理,同时注意根据不同企业的实际条件制定差异性的环境政策,杜绝“一刀切”的不合理规制措施,以促进企业绿色转型发展。

① 例如,2015年12月,山东省庆云县检察院对该县环境保护局提起全国首例行政公益诉讼。庆云县检察院发现一家当地企业在环保设施未通过竣工验收的情况下长期排放污水,县环境保护局虽对该企业做出多次行政处罚,但在监管过程中存在违法行为。检察机关认为县环境保护局未依法正确履行监管职责,致使社会环境公共利益持续处于受侵害状态,遂依法提起环境行政公益诉讼。来源,最高人民检察院,https://www.spp.gov.cn/ spp/ zdgz/ 201601/ t20160107_110539.shtml。

② 公益诉讼试点领域还包括国有资产保护、国有土地使用权出让、食品药品安全等领域。

③ 有关公益诉讼详细的解读,可见本文工作论文版本或《检察机关提起公益诉讼试点方案》。来源:最高人民检察院,https://www.spp.gov.cn/ ztk/2015/ gyssgztj_2918/ xgwj/ 201601/ t20160106_110516.shtml。

④ 来自新华网,http://www.xinhuanet.com/legal/2017-06/30/c_129644623.htm。

⑤ 来源:最高人民检察院,《检察机关公益诉讼试点全面“破冰”》。https://www.spp.gov.cn/ xwfbh/wsfbt/ 201607/ t20160718_152659.shtml#1。

⑥ 这些省份包括北京、安徽、福建、甘肃、广东、贵州、湖北、吉林、江苏、内蒙古、山东、陕西、云南。

⑦ 限于篇幅,没有具体说明控制变量的设置方法与描述性统计结果,可见本文工作论文版本。

⑧ 限于篇幅,没有展示完整的回归结果,可见本文工作论文版本。

⑨ 感谢匿名审稿人的宝贵建议。

⑩ 限于篇幅未报告详细的分析过程与结果,详见本文的工作论文版本。

⑪ 一是2010年和2012年分两批实施的低碳城市试点政策,二是2013年起在七省市实行的碳排放权交易试点政策,三是2017年起在五省实行的绿色金融改革创新试验区政策。

⑫ 为方便读取回归结果,将regu乘以1 000。本文使用的环境类词汇包括:PM10、PM2.5、低碳、二氧化硫、二氧化碳、化学需氧量、环保、环境保护、减排、空气、绿色、能耗、排污、生态、污染。

⑬ 感谢匿名审稿人关于机制分析检验方法的建设性建议。

⑭ 限于篇幅,没有展示完整的回归结果,可见本文工作论文版本。

⑮ 具体的行业分类名单可见本文工作论文版本。

| [1] | 陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究, 2018(2): 20–34. |

| [2] | 陈天昊, 邵建树, 王雪纯. 检察行政公益诉讼制度的效果检验与完善路径——基于双重差分法的实证分析[J]. 中外法学, 2020(5): 1328–1352. DOI:10.3969/j.issn.1002-4875.2020.05.010 |

| [3] | 董直庆, 王辉. 城市财富与绿色技术选择[J]. 经济研究, 2021(4): 143–159. |

| [4] | 范子英, 赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗? ——来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究, 2019(3): 21–37. |

| [5] | 高昊宇, 温慧愉. 生态法治对债券融资成本的影响——基于我国环保法庭设立的准自然实验[J]. 金融研究, 2021(12): 133–151. |

| [6] | 郭峰, 石庆玲. 官员更替、合谋震慑与空气质量的临时性改善[J]. 经济研究, 2017(7): 155–168. |

| [7] | 韩超, 孙晓琳, 李静. 环境规制垂直管理改革的减排效应——来自地级市环保系统改革的证据[J]. 经济学(季刊), 2021(1): 335–360. |

| [8] | 黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新? ——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016(4): 60–73. |

| [9] | 李欣, 顾振华, 徐雨婧. 公众环境诉求对企业污染排放的影响——来自百度环境搜索的微观证据[J]. 财经研究, 2022(1): 34–48. DOI:10.16538/j.cnki.jfe.20211016.302 |

| [10] | 刘金科, 肖翊阳. 中国环境保护税与绿色创新: 杠杆效应还是挤出效应?[J]. 经济研究, 2022(1): 72–88. |

| [11] | 刘伟, 范文雨. 公益诉讼提升了城市的环境治理绩效吗? ——基于287个地级市微观数据的实证研究[J]. 上海财经大学学报, 2021(4): 48–62. |

| [12] | 沈坤荣, 周力. 地方政府竞争、垂直型环境规制与污染回流效应[J]. 经济研究, 2020(3): 35–49. |

| [13] | 宋弘, 孙雅洁, 陈登科. 政府空气污染治理效应评估——来自中国“低碳城市”建设的经验研究[J]. 管理世界, 2019(6): 95–108. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.06.009 |

| [14] | 覃慧. 检察机关提起行政公益诉讼的实证考察[J]. 行政法学研究, 2019(3): 87–100. |

| [15] | 陶锋, 赵锦瑜, 周浩. 环境规制实现了绿色技术创新的“增量提质”吗——来自环保目标责任制的证据[J]. 中国工业经济, 2021(2): 136–154. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.02.008 |

| [16] | 王馨, 王营. 环境信息公开的绿色创新效应研究——基于《环境空气质量标准》的准自然实验[J]. 金融研究, 2021(10): 134–152. |

| [17] | 徐佳, 崔静波. 低碳城市和企业绿色技术创新[J]. 中国工业经济, 2020(12): 178–196. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2020.12.016 |

| [18] | 张琦, 郑瑶, 孔东民. 地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J]. 经济研究, 2019(6): 183–198. |

| [19] | 张式军. 环保法庭的困境与出路——以环保法庭的受案范围为视角[J]. 法学论坛, 2016(2): 52–58. |

| [20] | Aghion P, Dechezleprêtre A, Hémous D, et al. Carbon taxes, path dependency, and directed technical change: Evidence from the auto industry[J]. Journal of Political Economy, 2016, 124(1): 1–51. DOI:10.1086/684581 |

| [21] | Anderson S E, Buntaine M T, Liu M D, et al. Non-governmental monitoring of local governments increases compliance with central mandates: A national-scale field experiment in China[J]. American Journal of Political Science, 2019, 63(3): 626–643. DOI:10.1111/ajps.12428 |

| [22] | Bezin E. The economics of green consumption, cultural transmission and sustainable technological change[J]. Journal of Economic Theory, 2019, 181: 497–546. DOI:10.1016/j.jet.2019.03.005 |

| [23] | Buntaine M T, Zhang B, Hunnicutt P. Citizen monitoring of waterways decreases pollution in China by supporting govern- ment action and oversight[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, 118(29): e2015175118. DOI:10.1073/pnas.2015175118 |

| [24] | Calel R, Dechezleprêtre A. Environmental policy and directed technological change: Evidence from the European carbon market[J]. Review of Economics and Statistics, 2016, 98(1): 173–191. DOI:10.1162/REST_a_00470 |

| [25] | Chen Y J, Li P, Lu Y. Career concerns and multitasking local bureaucrats: Evidence of a target-based performance evaluation system in China[J]. Journal of Development Economics, 2018a, 133: 84–101. |

| [26] | Chen Z, Kahn M E, Liu Y, et al. The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2018b, 88: 468–485. |

| [27] | Cohen M A, Tubb A. The impact of environmental regulation on firm and country competitiveness: A meta-analysis of the porter hypothesis[J]. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 2018, 5(2): 371–399. DOI:10.1086/695613 |

| [28] | Greenstone M, Hanna R. Environmental regulations, air and water pollution, and infant mortality in India[J]. American Economic Review, 2014, 104(10): 3038–3072. DOI:10.1257/aer.104.10.3038 |

| [29] | Greenstone M, He G J, Jia R X, et al. Can technology solve the principal-agent problem? Evidence from China’s war on air pollution[J]. American Economic Review:Insights, 2022, 4(1): 54–70. DOI:10.1257/aeri.20200373 |

| [30] | He G J, Wang S D, Zhang B. Watering down environmental regulation in China[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(4): 2135–2185. DOI:10.1093/qje/qjaa024 |

| [31] | Langpap C, Shimshack J P. Private citizen suits and public enforcement: Substitutes or complements?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2010, 59(3): 235–249. DOI:10.1016/j.jeem.2010.01.001 |

| [32] | Liao X C, Shi X P. Public appeal, environmental regulation and green investment: Evidence from China[J]. Energy Policy, 2018, 119: 554–562. DOI:10.1016/j.enpol.2018.05.020 |

| [33] | Porter M E, Van der Linde C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97–118. DOI:10.1257/jep.9.4.97 |

| [34] | Zhai T T, Chang Y C. Standing of environmental public-interest litigants in China: Evolution, obstacles and solutions[J]. Journal of Environmental Law, 2018, 30(3): 369–397. DOI:10.1093/jel/eqy011 |

| [35] | Zhang B, Chen X L, Guo H X. Does central supervision enhance local environmental enforcement? Quasi-experimental evidence from China[J]. Journal of Public Economics, 2018, 164: 70–90. DOI:10.1016/j.jpubeco.2018.05.009 |

| [36] | Zhang Q, Yu Z, Kong D M. The real effect of legal institutions: Environmental courts and firm environmental protection expenditure[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2019, 98: 102254. DOI:10.1016/j.jeem.2019.102254 |