2022第48卷第8期

2. 广东省财税大数据重点实验室,广东 广州 510320

2. Guangdong Provincial Key Laboratory of Public Finance and Taxation with Big Data Application, Guangzhou 510320, China

一、引 言

当前,中国经济面临的要素资源错配、高质量供给不足、中低端产能过剩等结构性问题日益突出,使得国民经济难以有效循环。《“十四五”规划纲要》指出,“矫正资源要素失衡错配,从源头上畅通国民经济循环”,进一步强调了“疏导要素错配”在促进国民经济良性循环中的重要作用。因此,在中国经济新常态背景下,研究如何有效地疏导要素错配和促进要素配置效率提升具有重要现实意义。

作为经济运行的“自动稳定器”以及国家宏观调控的重要抓手,以“减税、减负”为主旋律的税收激励政策成为当前“转方式、调结构、稳增长”的重要举措和有力工具,旨在降低企业税费负担,纾解企业经营困难,促进企业的健康发展。相比于其他总括性政策,固定资产加速折旧政策是一项资本偏向型减税政策(李建强和赵西亮,2021),通过加快资本性支出转入生产成本的速度,使得企业能够迅速收回投资资金,相当于为企业提供一笔“无息贷款”(刘啟仁等,2019),并使企业获得相应的时间价值,进而降低了资本购买成本。要素成本是影响要素配置效率的重要因素,加速折旧政策通过降低固定资产购买成本的方式,激励企业调整要素组合,更多地配置高端资本要素,进而作用于资本要素配置效率。另外,2014年固定资产加速折旧政策的试点范围为生物药品制造业等6大战略性新兴产业,是当前产业结构转型升级的重要领域,而加速折旧政策作为一项具有较强调控和导向作用的政策工具,可能会促使资本在6大战略性新兴产业和其他产业之间进行重新配置,进而会影响资本要素的配置效率。因此,一个值得思考且重要的问题是,资本偏向型税收激励政策是否有助于疏导资本要素错配问题呢?在劳动力成本上涨、经济新旧增长动力转换的背景下,研究资本要素的优化配置问题,对于当前供给侧结构性改革以及畅通国民经济循环具有重要现实意义。

随着2014年我国固定资产加速折旧政策的出台,基于该政策背景展开研究的文献不断涌现。现有文献主要从固定资产投资(刘行等,2019;刘啟仁等,2019;Fan和Liu,2020)、研发创新(林志帆和刘诗源,2022)、人力资本升级(刘啟仁和赵灿,2020)、国际化行为(赵灿和刘啟仁,2021)、企业内部收入不平等(张克中等,2021)和资本劳动比(李建强和赵西亮,2021)等视角研究固定资产加速折旧政策的实施效果。尽管已有研究进行了有益探索,但鲜有文献从要素配置视角检验该项政策的实施效果。

与本文研究直接相关的另一类文献则是研究要素配置效率的影响因素。在资源配置效率的影响因素研究中,现有文献更多地关注了金融摩擦(Buera等,2011;Midrigan和Xu,2014;Moll,2014)、正规金融发展(Wurgler,2000)、非正规金融发展(廖冠民和宋蕾蕾,2020)、市场化进程(方军雄,2006;马光荣,2014)、人民币汇率变动(刘啟仁和黄建忠,2016;毛日昇等,2017)、关税限制(Epifani和Gancia,2011)、政策扭曲(罗德明等,2012)、最低工资制度(徐舒等,2020)、房地产投资(罗知和张川川,2015)、基础设施建设(张天华等,2017)和信息不对称(David等,2016)等不同方面对资源配置效率的影响,鲜有文献从税收改革的视角就其对要素资源配置效率的影响进行深入研究。

鉴于此,本文以2014年固定资产加速折旧政策为外生政策冲击,利用2010—2018年中国A股上市公司数据构造企业层面资本要素配置效率度量指标,系统地考察资本偏向型税收激励对企业资本要素配置效率的影响。研究结果表明,加速折旧政策对试点企业的资本配置效率提升具有显著的促进效应,有助于疏导资本错配问题。进一步机制分析表明,加速折旧政策主要激励企业更多地配置高端资本要素,使得资本边际产出价值发生显著下降,与边际成本的偏离程度不断缩小,进而使得资本要素的配置效率得到提升。异质性分析结果表明,税收激励政策对资本配置效率的影响会受企业特征的约束,具体而言,加速折旧政策对融资约束较高企业、民营企业、固定资产净值率较低企业、规模较大企业、盈利较高企业以及资本密集度较高企业的资本配置效率的促进效应更大。

本文可能的边际贡献如下:首先,以固定资产加速折旧政策为准自然实验,采用双重差分估计方法检验资本偏向型税收激励政策对企业资本配置效率的影响以及相应的传导机制,较好地解决了以往税收政策评估过程中的内生性问题;其次,区别于现有文献采用宏观行业层面的离散度指标来衡量总体的资源错配程度,本文借助总生产效率增长模型(APG模型)测算了微观企业层面的要素配置效率指标,将资源配置效率研究进一步细化至微观企业层面,从而拓展和深化了资源配置效率的相关研究;最后,不同于已有文献集中研究税收激励政策的投资效应、生产率效应以及研发创新效应等,本文从要素配置效率视角评估税收激励政策的实施效果,为充分理解税收激励政策的经济影响提供了新的思路。

二、制度背景与研究假说

(一)制度背景。2014年,财政部和国家税务总局出台固定资产加速折旧政策(财税〔2014〕75号),允许生物药品制造业等六大战略性产业的企业对自2014年1月1日后新购进的固定资产按照双倍余额递减法、年数总和法或者缩短折旧年限法进行加速折旧,旨在通过降低固定资产购买成本,加快企业设备更新,进而促进技术革新和产业升级。

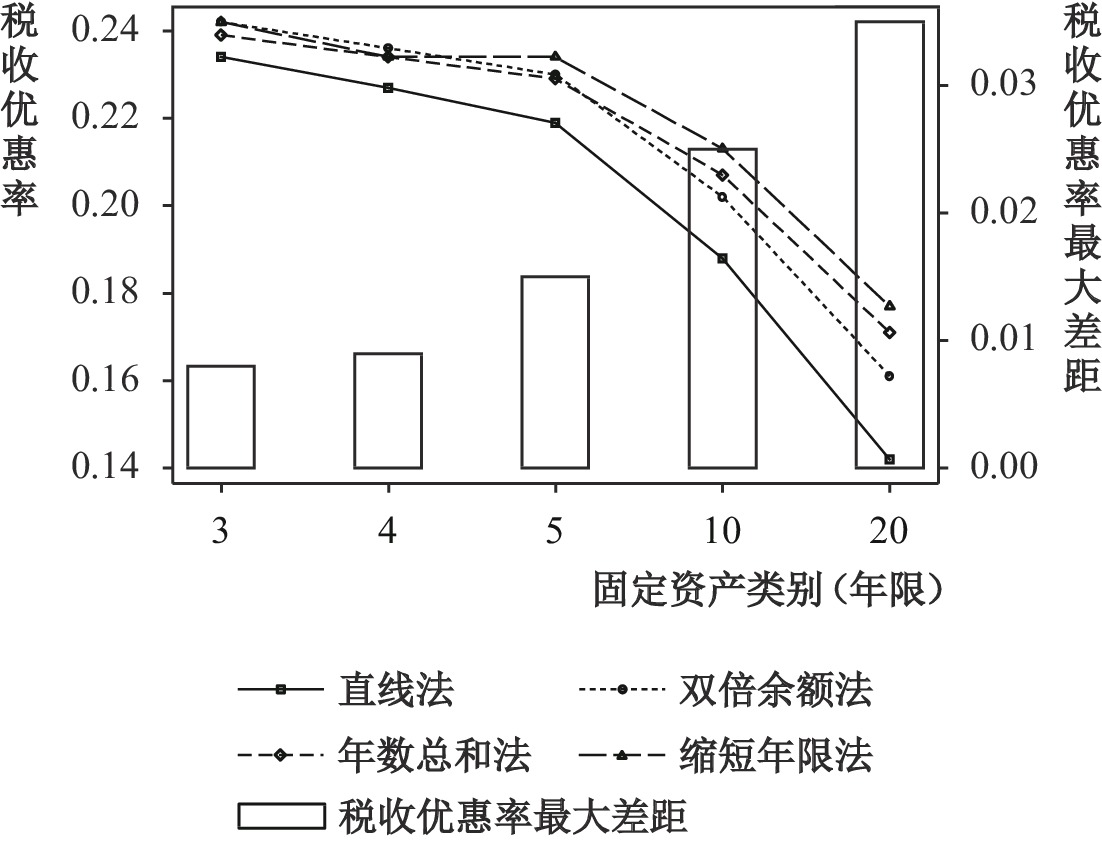

一般而言,固定资产折旧的两大主要影响因素为“折旧年限”和“折旧方法”。对于折旧年限,根据税法相关规定,房屋和建筑物类固定资产的最低折旧年限长达20年,飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备类固定资产的最低折旧年限为10年,与生产经营活动有关的器具类固定资产的最低折旧年限为5年,运输工具(飞机、火车、轮船除外)类固定资产的最低折旧年限为4年,电子设备类固定资产的最低折旧年限为3年。通常来说,缩短折旧年限可以加快折旧摊销的速度,提高折旧抵税效应,从而有利于成本加速收回。对于折旧方法,根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式,固定资产折旧方法通常包括直线法、缩短年限法、双倍余额递减法和年数总和法(后3种属于加速折旧方法)等。根据税法相关规定,固定资产应当按直线法计提折旧。然而,直线法计提折旧速度较慢,不符合收入与费用配比原则,而且导致固定资产更新周期较长,不利于生产效率的提升;加速折旧法则通过“前期多提折旧、后期少提折旧”方式加快计提折旧的速度,使得当期收入与当期费用更加匹配,同时帮助企业快速收回投资资金以购置新设备,进而提升生产效率。

除此之外,加速折旧法还可以使企业获得延期缴纳税款的时间价值,相当于企业获得一笔“无息贷款”,进一步调动企业设备更新的积极性。为直观地比较不同折旧方法下税收优惠程度的差异,本文采用如下公式表示T类固定资产的税收优惠率:

| MT = T∑t=11(1+r)t - 1Dt×τ | (1) |

其中,r和τ分别代表贴现率和所得税率;T既代表固定资产类别,也代表折旧年限;Dt代表在t年的折旧率。如前所述,采用不同折旧年限或折旧方法会使得各期所计提折旧额存在差异,由于货币资金具有时间价值,根据式(1)可以看出,各期不同折旧额直接关系到税收优惠总额现值(即税收优惠率MT)的大小,进而所产生的节税效果也存在明显差异。

图1较为直观地展示了不同折旧方法下固定资产投资对应的税收优惠率及相应的最大差距。显而易见,对于既定类型固定资产,按照三种加速折旧法计提折旧所享受的税收优惠率大于常规的直线法,而且固定资产类型越偏向长期,这种差距也会越明显,即相比于直线法,加速折旧法使得企业所享受的额外税收优惠也就越大。

|

| 图 1 不同折旧方法下固定资产投资对应的税收优惠 |

(二)研究假说。考虑到固定资产加速折旧政策实施的背景是企业投资动力不足、全社会固定资产投资增速逐年下滑,其主要目的是通过减轻税费负担调动企业设备投资的积极性。因此,加速折旧政策可能会促使企业调整要素投入组合,更多地配置资本要素使得资本边际产出和边际成本发生变化,进而影响资本要素配置效率。具体而言:相比于其他总括性政策,固定资产加速折旧政策是一项资本偏向型减税政策(李建强和赵西亮,2021),通过提前折旧抵扣的方式帮助企业加大投资前期的税收减免幅度,减缓资金流出速度,使得企业能够迅速收回投资资金,相当于为企业提供一笔“无息贷款”(赵灿和刘啟仁,2021),并使企业获得相应的时间价值,进而降低资本成本。刘啟仁等(2019)指出,对于10年类固定资产投资而言,加速折旧政策带来的额外税收优惠约占投资成本的2.5%;张克中等(2021)发现,加速折旧政策使得企业所得税降低了5.4%左右,相当于900万元税收费用,大约占净利润的6%。由此可见,加速折旧政策可以大大降低资本要素成本。

根据新古典投资理论可知,不同投入要素之间存在一定替代性,企业会根据要素成本调整要素投入组合,如果某类要素使用成本变得相对更加便宜,那么,企业会倾向于更多地配置该类要素,即要素成本是企业投资决策的重要影响因素(Hall和Jorgenson,1967;钱雪亚和缪仁余,2014)。当资本要素的相对成本下降时,理性决策的厂商将倾向于使用资本要素替代劳动要素(Acemoglu和Restrepo,2018)。因此,加速折旧政策通过降低固定资产成本激励企业调整要素组合,进而更多地配置高端资本要素(Zwick和Mahon,2017;刘行等,2019;Fan和Liu,2020)。进一步地,加速折旧政策在促使试点企业更多地配置资本要素过程中会使得资本边际产出和边际成本发生变化,进而影响资本要素配置效率。一方面,根据边际报酬递减规律,随着资本要素投入量的增加,资本要素的边际产出会出现下降趋势。另一方面,尽管在边际报酬递减规律作用下,边际成本会出现上升趋势,但正如上文所述,加速折旧可以降低资本的成本,所以资本的边际成本变化幅度可能并不大。

综上所述,由于加速折旧政策实施之前试点行业主要表现为投资不足,资本边际产出和边际成本之间偏离程度较大;在加速折旧政策实施之后,随着资本要素投入量的增加,资本边际产出下降,其与边际成本的匹配程度提高,进而使得资本配置效率得到提升。据此,提出假说1:加速折旧政策有助于提升试点企业的资本配置效率,进而有助于改善资本要素错配问题。

正是由于不同类型企业之间存在显著异质性,不同企业之间的资源配置效率也存在明显差异,因此,税收激励政策对资本配置效率的影响在不同企业间可能也会存在异质性。因此,本文进一步提出假说2:加速折旧政策对资本配置效率的影响在异质性企业之间存在显著差异。

三、研究设计

(一)计量模型设定。2014年,国务院常务会议决定对六大战略性新兴产业的企业实行固定资产加速折旧政策,这为本文研究提供了一个良好的“准自然实验”。为验证假说1,将2014年固定资产加速折旧政策视为一项外生政策冲击,在自然实验的框架下,采用双重差分法考察资本偏向型税收激励对于疏导资本要素错配所起的作用。本文的双重差分模型设定如式(2)所示:

| Misit=β1Pilotj×Postt+β2Controlsit+λi+λt+λpt+εit | (2) |

其中,Misit为被解释变量,表示企业i在t年的资本要素配置效率,具体衡量方法见下文。Pilotj为行业虚拟变量,当企业属于上述六大试点行业,则Pilotj=1,即为“实验组”;否则Pilotj=0,即为“对照组”。Postt为年份虚拟变量,表示加速折旧政策实施的时间变量,即在加速折旧政策实施前(2010—2013年),Postt=0;在实施当年及以后(2014—2018年),Postt=1。交互项Pilotj×Postt为本文核心解释变量,表示行业j在t年是否受固定资产加速折旧政策的冲击,其估计系数β1度量了税收激励政策对企业层面资本配置效率的影响程度。Controlsit为一系列表征企业特征的控制变量,包括企业销售额(sales)、资产总量(asset)、现金流(cflow)、成长性(growth)、盈利能力(capability)和资产负债率(liability)等。λi表示企业固定效应,λt表示年份固定效应,λpt表示省份—年份固定效应。εit表示随机干扰项。

(二)数据来源和处理。本文研究所使用的数据主要为2010—2018年的微观企业层面数据,来源于同花顺数据库(iFinD)和万得数据库(Wind)。除企业基本信息和财务数据外,上述两个数据库可以提供指标完备且更新及时的微观企业数据,为本文有效估计生产函数,并计算企业层面的资本边际产品价值和边际成本提供了可能。为提高数据质量以增强样本的代表性,按照刘啟仁等(2019)的方法对原始数据进行清洗和筛选,即剔除上市时间晚于2014年的样本、处于异常状态(如ST和*ST)的样本以及金融类公司样本。在此基础上,本文还对连续变量(不含企业年龄)进行1%的缩尾处理。

(三)变量说明。

1. 实验组(Pilotj)。根据相关规定,2014年加速折旧政策适用的行业范围为信息传输/软件和信息技术服务业,计算机/通信和其他电子设备制造业,生物药品制造业,专用设备制造业,仪器仪表制造业,铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业等六大战略性新兴产业(赵灿和刘啟仁,2021)。据此,本文将上述试点行业视为实验组,将非试点行业视为对照组。

2. 资本要素的配置效率(Misit)。参照徐舒等(2020)的做法,采用Petrin和Sivadasan(2013)构造的指标衡量企业层面单个要素配置效率。以往文献通常采用宏观区域或行业层面生产率或加成率等指标的离散度衡量要素配置效率,如全要素生产率价值离散度(Hsieh和Klenow,2009)、加成率离散度(刘啟仁和黄建忠,2016)和要素边际产出价值离散度(龚关和胡关亮,2013)。然而,上述方法只能衡量宏观层面的整体资源配置效率,无法衡量微观企业层面单个要素配置效率。

Petrin和Sivadasan(2013)在总生产效率增长模型(APG模型)基础上构造了衡量企业层面单个要素配置效率的指标,具体推导过程在此不再赘述。该方法的逻辑是:在生产要素配置最优的状态下,要素的边际产出价值(VMP)与边际成本(MC)相等,那么,现实中VMP与MC之间的差距则可以表示二者之间的错配程度,也即要素配置效率,具体表达式如下:

| |Gapit|=|VMPit−MCit| | (3) |

由式(3)可以看出,|Gapit|值越小,则表示要素的边际产出价值(VMP)与边际成本(MC)的匹配程度越高,要素配置效率越高,反之,二者之间偏离程度越大,此时要素配置效率越低,即配置效率损失越高。为降低数值的离散程度,参照徐舒等(2020)的做法,对式(3)取自然对数进行数据变换。由于本文主要关注资本要素的配置效率,那么,可将式(3)进一步具体化为如下形式:

| Misit=ln|VMPKit−rit| | (4) |

其中,VMPKit表示资本边际产品价值,rit表示资本边际成本,采用财务费用与负债的比值衡量。显而易见,计算资本要素配置效率Misit的关键是获得资本边际产品价值,因此,需要利用现有的产出、劳动、资本和中间投入等数据进行生产函数估计。为了解决生产函数估计过程中的同时性和样本选择性偏差问题,参照Petrin和Sivadasan(2013)的做法,本文根据Wooldridge(2009)发展的LP估计方法(即WLP法)分二位码行业对生产函数、要素产出弹性进行估计并计算资本边际产品价值。

3. 控制变量(Controlsit)。除控制企业销售额(sales)、资产总量(asset)及年龄(age)等基本特征外,本文还控制了企业现金流(cflow)、成长性(growth)、盈利能力(capability)、净资产收益率(equity)和资产负债率(liability)等特征。其中,现金流(cflow)根据“当期经营活动的现金流量净额除以期初固定资产净值”而得;成长性(growth)定义为营业收入的年增长率;盈利能力(capability)根据“营业利润除以营业总收入”而得;净资产收益率(equity)根据“归属母公司股东净利润除以归属母公司股东权益”计算而得;资产负债率(liability)根据“负债总额除以资产总额”计算而得。

表1为主要变量的描述性统计。从资本配置效率衡量指标(Mis)的统计结果可以看出,均值为−1.957,标准差为1.450,最小值为−6.221,最大值为1.132,表明不同企业之间的资本配置效率存在较大差异。需要说明的是,WLP法在进行GMM估计时需要对样本进行许多差分和滞后处理,其对样本数据具有一定要求,以致无法有效估计出部分行业的资本产出弹性,进而使得资本配置效率指标的样本量大大缩减。针对这一问题,本文采用OLS法重新进行测算以保留绝大多数研究样本,从而对利用不同方法测算的资本配置效率指标的统计结果进行比较分析。可以看出,利用OLS法测算资本配置效率指标(Mis2)的统计结果与资本配置效率核心衡量指标(Mis)的统计结果保持一致,从而说明本文核心指标的稳健性。

| 变量 | 符号 | 样本 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 资本配置效率 | Mis | 6 938 | −1.957 | −1.827 | 1.450 | −6.221 | 1.132 |

| 资本配置效率2 | Mis2 | 15 274 | −1.833 | −1.712 | 1.461 | −6.057 | 1.800 |

| 实验组 | Pilot | 18 666 | 0.240 | 0 | 0.427 | 0 | 1 |

| 政策变量 | Post | 18 666 | 0.556 | 1 | 0.497 | 0 | 1 |

| 核心解释变量 | Pilot×Post | 18 666 | 0.133 | 0 | 0.340 | 0 | 1 |

| 销售额 | sales | 18 666 | 0.723 | 0.183 | 1.801 | 0.010 | 12.890 |

| 资产总量 | asset | 18 663 | 1.213 | 0.354 | 2.950 | 0.029 | 21.592 |

| 年龄 | age | 18 666 | 16.913 | 17.000 | 5.575 | 1.000 | 66.000 |

| 现金流 | cflow | 18 660 | 0.369 | 0.214 | 3.016 | −15.293 | 17.601 |

| 成长性 | growth | 18 665 | 0.198 | 0.129 | 0.399 | −0.516 | 2.475 |

| 盈利能力 | capability | 18 665 | 0.107 | 0.088 | 0.154 | −0.632 | 0.626 |

| 净资产收益率 | equity | 18 648 | 8.420 | 7.570 | 10.862 | −38.730 | 44.060 |

| 资产负债率 | liability | 18 665 | 42.598 | 42.304 | 20.754 | 4.623 | 87.513 |

| 注:指标由作者计算得到。 | |||||||

四、实证结果与分析

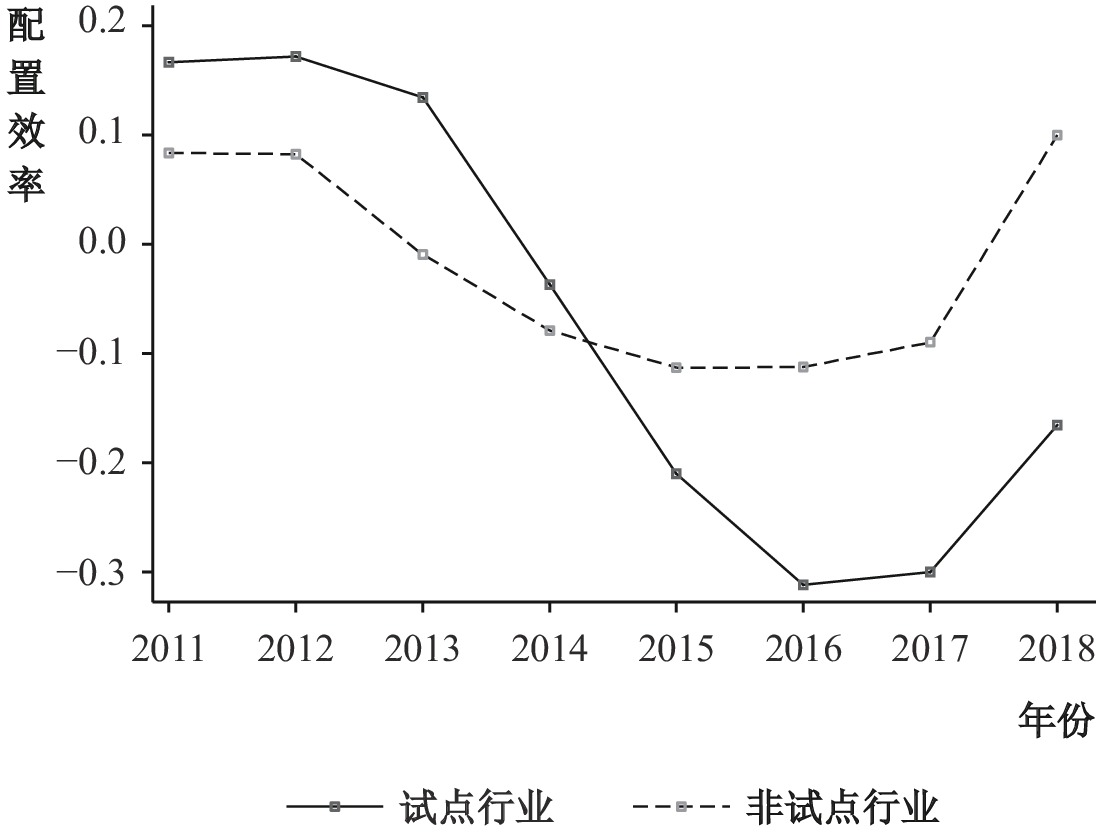

如前所述,本文以2014年加速折旧政策为外生冲击,在准自然实验框架下采用双重差分估计方法展开研究。然而,该方法的适用前提是共同趋势假设得到满足。为了较为直观地反映共同趋势假设是否得到满足,本文通过将企业资本配置效率对年份虚拟变量进行回归进而得到以2010年为基期的逐年平均变化率,并作图比较了试点行业和非试点行业之间资本配置效率的变化趋势。如图2所示,在政策实施之前,实验组和对照组的资本配置效率具有比较一致的变化趋势,而在2014年加速折旧政策出台以后,二者的变化趋势出现明显分化,其中试点行业的资本要素边际产出价值与边际成本的偏离程度明显缩小,即试点行业的资本要素配置效率显著改善;与此形成鲜明对比的是,非试点行业的资本要素配置效率变化趋势在政策实施前后较为平缓。总之,图2变化趋势说明实验组与对照组之间满足共同趋势假设,与此同时,也初步反映2014年加速折旧政策显著促进了试点企业资本配置效率的提升。

|

| 图 2 企业资本配置效率的变化趋势 |

(一)基准回归。表2报告了本文的基准回归结果,被解释变量为资本配置效率(Mis)。其中,列(1)未加入企业特征变量,仅纳入了企业固定效应和年份固定效应;进一步地,列(2)和列(3)依次将企业销售额(sales)、资产总量(asset)、现金流(cflow)、成长性(growth)、盈利能力(capability)和资产负债率(liability)等控制变量引入计量模型中;在此基础上,列(4)进一步加入省份—年份固定效应;此外,列(5)还加入了企业特征变量的2阶多项式,进而控制潜在的非线性关系。从表2回归结果可以看出,列(1)至列(5)得到了比较一致的结果,在控制企业特征变量以及个体、年份与省份—年份固定效应后,核心解释变量Pilotj×Postt的估计系数显著为负,说明与未受到政策冲击的对照组相比,实验组资本要素的边际产出价值与边际成本的偏离程度在缩小,即二者之间的匹配程度在提升,从而使得资本要素的配置效率得到了显著的提高。这一结果表明加速折旧政策对试点企业的资本配置效率提升具有显著的促进效应,即资本偏向型税收激励政策有助于引导企业进行合理的要素调整进而提高资本要素边际产出价值和边际成本的匹配程度,研究假说1得到支持。

| (1)Mis | (2)Mis | (3)Mis | (4)Mis | (5)Mis | |

| Pilotj×Postt | −0.268***(0.099) | −0.259***(0.098) | −0.259***(0.092) | −0.299***(0.093) | −0.278***(0.087) |

| Controlsit | 不控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt / λpt | 控制/不控制 | 控制/不控制 | 控制/不控制 | 控制/控制 | 控制/控制 |

| N | 6 938 | 6 937 | 6 932 | 6 923 | 6 923 |

| adj. R2 | 0.825 | 0.830 | 0.841 | 0.841 | 0.853 |

| 注:*、**和***依次表示10%、5%和1%显著性水平;λi、λt和λpt分别代表企业、年份和省份—年份固定效应;括号内为在企业层面聚类调整的标准误;限于篇幅,未报告控制变量系数和常数项。下表统同。 | |||||

(二)稳健性检验。双重差分法的适用条件是共同趋势假设得到满足,虽然图2结果已表明实验组和对照组事前满足共同趋势假设,然而,仍有以下几点可能会破坏共同趋势假设。鉴于此,本文从多个方面进行了稳健性检验以保证上述研究结果的可靠性。

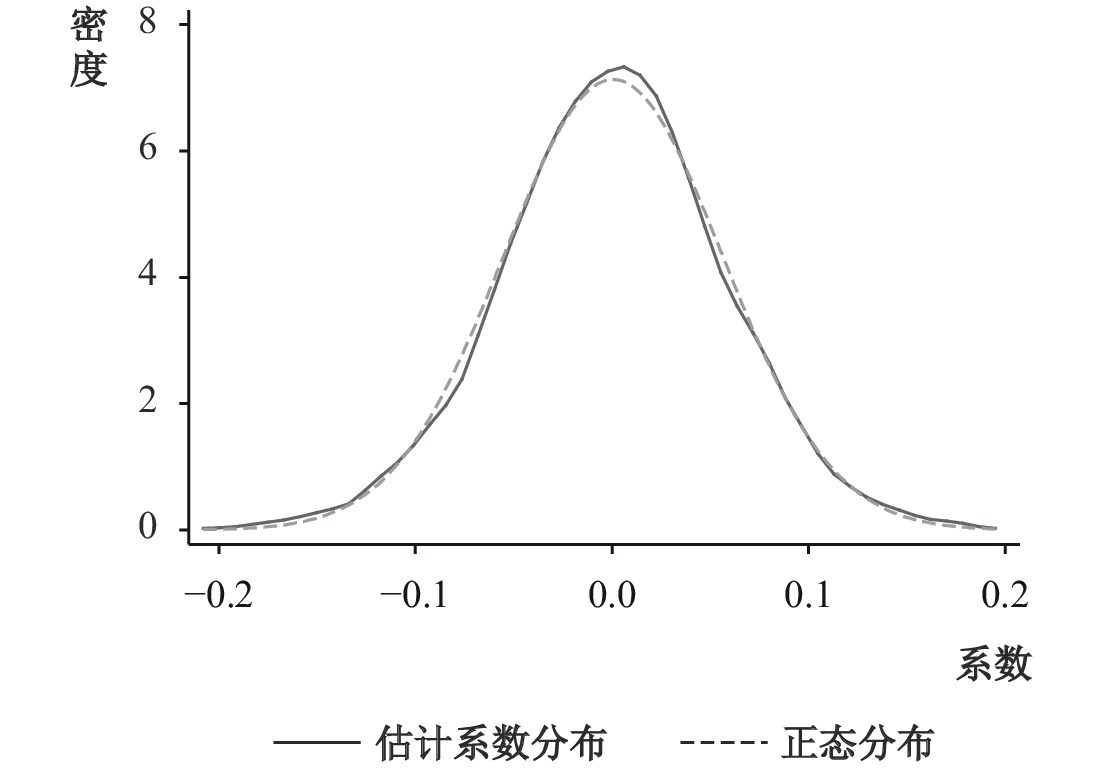

1. 实验组随机性检验。考虑到实验组和对照组的分组可能存在非随机性,进而可能影响双重差分法估计系数的有偏性,为了排除这种可能性,从研究样本中随机抽取实验组Pilotjfalse与政策实施年份Posttfalse,从而构造一个新的交互项Pilotjfalse×Posttfalse进行重新检验。这种随机性检验的具体思路是,如果确实是加速折旧政策促进试点企业资本配置效率的提升,那么对于随机生成的实验组和政策年份,其交互项Pilotjfalse×Posttfalse应该对结果变量没有显著的政策影响,否则说明本文计量模型设定错误。为了提高随机性检验的可靠性,本文进行了1 000次随机抽样,并得到1 000个双重差分的估计系数,其分布如图3所示。可以看出,1 000个回归系数集中且均匀地分布于0附近,而且该分布基本服从正态分布,说明虚假交互项对结果变量的影响为0,这为本文的实验组随机性提供了支持。

|

| 图 3 实验组随机性检验图 |

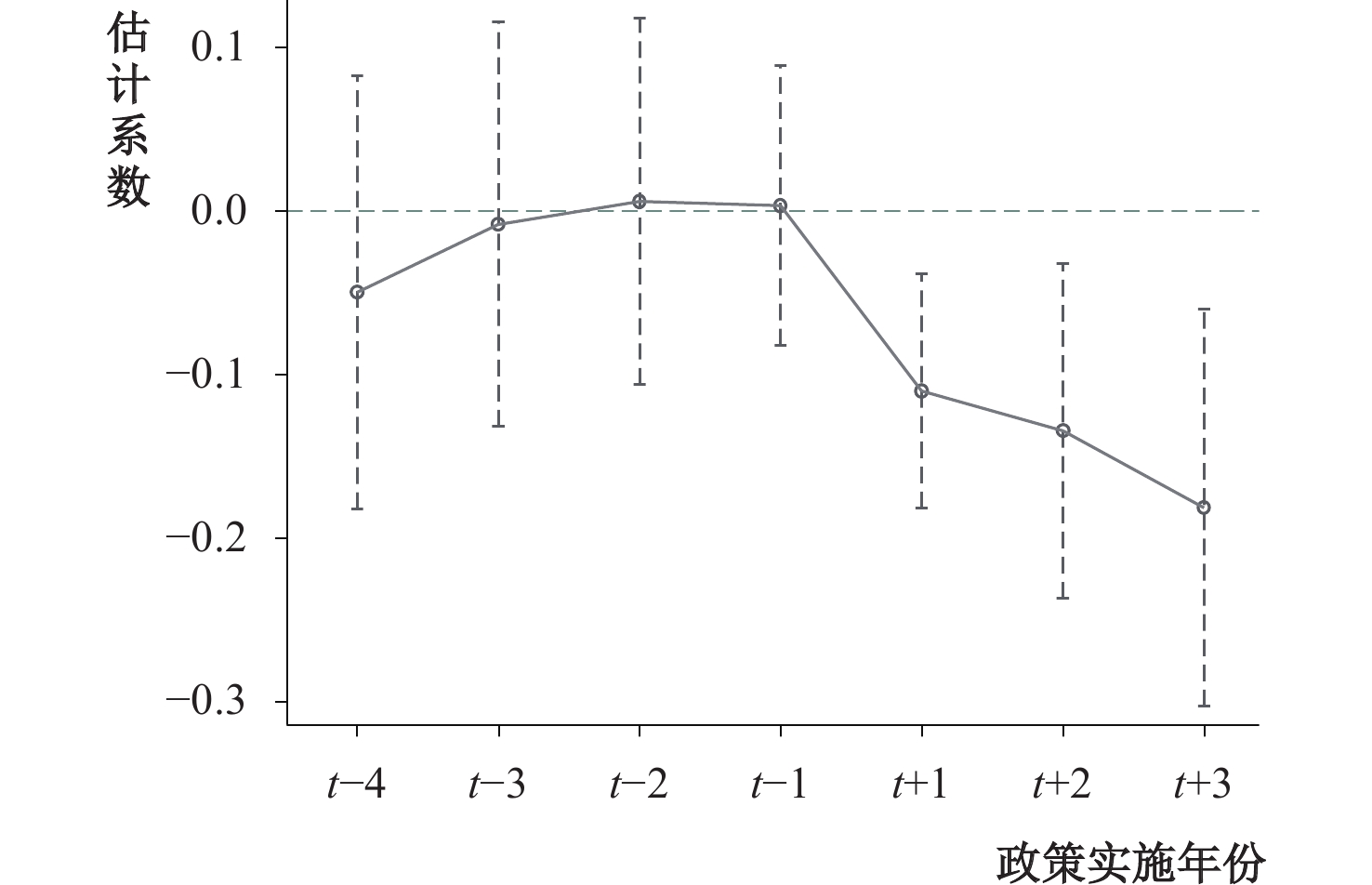

2. 平行趋势检验。为了检验实验组与对照组在政策实施前是否存在系统性差异,本文进一步采用事件研究法检验政策实施前被解释变量的变化趋势,具体模型如下:

| Misit=2018∑t=2010βtPilotj×Postt+β2Controlsit+λi+λt+λpt+εit | (5) |

其中,系数βt捕捉实验组和对照组的资本配置效率在不同年份的差异,2014年为基准年份,其他变量与基准回归模型保持一致。图4绘制了不同年份的估计系数以及95%置信区间。从图中可以看出,在加速折旧政策出台之前,估计系数保持稳定并没有明显趋势,说明实验组与对照组之间并不存在显著的事前趋势差异,平行趋势假设成立;在政策出台之后,估计系数显著为负,进一步支持了本文的研究结论。

|

| 图 4 估计系数图 |

3. 预期效应检验。由于生物药品制造业等六大行业均是国家鼓励的战略性新兴产业,那么,2014年加速折旧税收优惠政策可能具有较强的行业针对性。虽然该项政策出台速度较快,但仍不免令人担忧事前是否存在预期效应而破坏平行趋势假设。针对这一顾虑,本文引入新交互项Pilotj×Post2012和新交互项Pilotj×Post2013以控制预期效应的影响(赵灿和刘啟仁,2021)。如表3列(1)和列(2)所示,两个新交互项的估计系数并不显著,而本文核心交互项的估计系数在1%水平上高度显著,这表明在加速折旧政策之前,没有预期效应破坏实验组和对照组之间的平行趋势假设。此外,表3列(3)报告了剔除政策实施前一年样本进行重新回归的结果,结果所示,Pilotj×Postt估计系数仍显著为负,说明回归结果并未受预期效应的影响。

| (2)Mis | (3)Mis | (4)Mis | (5)Mis | (6)Mis | ||

| Pilotj×Postt | −0.355***(0.089) | −0.371***(0.088) | −0.220**(0.108) | −0.271***(0.091) | −0.293***(0.089) | |

| Pilotj×Post2012 | 0.127(0.083) | 0.124(0.077) | ||||

| Pilotj×Post2013 | 0.101(0.101) | |||||

| Controlsit | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt、λpt | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 6 923 | 6 923 | 6 135 | 2 937 | 6 607 | 1 618 |

| adj. R2 | 0.841 | 0.841 | 0.838 | 0.893 | 0.842 | 0.883 |

4. 安慰剂检验。为了进一步保证研究结论的稳健性,本文人为地将加速折旧政策提前至2012年,利用政策实施之前(2010—2013年)的研究样本进行安慰剂检验。如果本文研究结果是由其他事件引致或者无论税收政策实施与否,试点企业的资本配置效率都会提升,那么,安慰剂检验的交互项Pilotj×Post2012估计系数应该也会显著为负;换言之,如果资本配置效率的提升确实是由加速折旧政策引起,则反事实交互项的估计系数应该不显著。如表3列(4)回归结果所示,Pilotj×Post2012估计系数并不显著,说明本文研究结果并非由其他事件引致以及实验组和对照组的结果变量在政策实施之前并没有显著差异,即从反事实角度证实了加速折旧政策确实提高了试点企业的资本配置效率。

5. 倾向得分匹配—双重差分法估计(PSM-DID)。由于本文实验组为六大试点行业,对照组为除金融业外的其他行业,二者样本量差异较大,相对而言,实验组样本为少部分样本,那么,有一种可能是,本文的研究结果是由六大试点行业的自身特殊性所导致。为了稳健起见,进一步利用PSM-DID方法进行重新检验以修正潜在的样本选择性偏误。具体地,本文首先利用倾向得分匹配法(PSM)为实验组选择尽可能相似的对照组,其中匹配方法为核匹配(Kernel matching),匹配变量为企业销售额(sales)、资产总量(asset)、现金流(cflow)、成长性(growth)、盈利能力(capability)和资产负债率(liability)等特征变量。基于匹配成功样本进行双重差分法估计的回归结果报告于表3列(5),可以看出,核心交互项的估计系数显著为负,即加速折旧政策显著促进了资本配置效率提升的结论依然成立。

6. 两期双重差分法估计。在多期双重差分法估计中,回归结果通常会面临潜在序列相关问题的干扰。鉴于此,出于稳健性考虑,进一步采用政策实施前(2010—2013年)和政策实施后(2014—2018年)的两期双重差分法(two-period DID)进行稳健性分析。回归结果如表3列(6)所示,核心交互项的估计系数仍然显著为负,说明本文结果不会受潜在序列相关问题的影响。

7. 混杂效应检验。其一,为了振兴东北老工业基地,东北三省(黑龙江省、吉林省和辽宁省)早在2004年便实施了固定资产加速折旧政策。那么,有一种可能是本文研究结果混杂了该项政策的遗留影响。为了排除这一可能,从研究样本中剔除了来自东北三省的企业并进行重新检验。从表4列(1)结果可以看出,Pilotj×Postt估计系数仍显著为负,这表示加速折旧政策确实可以促进资本配置效率的提升,即试点企业资本配置效率的提升确实是由2014年加速折旧政策引起,而非早期相似政策。其二,2015年,固定资产加速折旧政策进一步将轻工、纺织、机械和汽车等领域的行业纳入试点范围,这样有可能带来政策混杂效应。针对这一顾虑,本文首先加入新交互项Pilot2015×Post2015以分离2015年试点范围扩大的影响;为了更为干净地识别2014年加速折旧政策的效应,本文剔除了新增试点行业的样本;然后使用渐进性双重差分估计模型进行回归,其核心解释变量Pilotjt表示j行业在t年份是否受到税收政策影响的虚拟变量,进而在截面和时间维度形成双重差异。如表4列(2)至列(4)所示,核心解释变量的估计系数显著为负,说明加速折旧政策对于提升企业资本配置效率确实具有积极的促进效应,而新增交互项Pilot2015×Post2015估计系数也显著为负,说明加速折旧政策也对新增试点企业的资本配置效率改善具有促进效应。总之,分离出相似政策的混杂效应后,2014年加速折旧政策对试点企业资本配置效率仍然存在显著促进效应,本文研究结论具有较好的稳健性。

8. 更换被解释变量的衡量指标和测算方法。区别于前文采用财务费用与负债的比值衡量资本边际成本,表4列(5)采用利息支出与负债的比值进行衡量并重新测算资本配置效率;区别于前文采用WLP法估计生产函数和资本产出弹性,列(6)采用OLS法估计生产函数以保留绝大数研究样本。如表4列(5)和(6)回归结果所示,在更换资本配置效率衡量指标和测算方法的情况下,核心交互项Pilotj×Postt的估计系数均显著为负,再次支持了本文关于资本偏向型税收激励显著提升了试点企业资本配置效率的结论。

| (1)Mis | (2)Mis | (3)Mis | (4)Mis | (5)Mis | (6)Mis2 | |

| Pilotj×Postt | −0.279***(0.096) | −0.309***(0.092) | −0.371***(0.102) | −0.267***(0.094) | −0.117***(0.045) | |

| Pilot2015×Post2015 | −0.102**(0.042) | |||||

| Pilotjt | −0.118**(0.050) | |||||

| Controlsit | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt、λpt | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 6 633 | 6 923 | 3 317 | 6 923 | 6 923 | 15 259 |

| adj. R2 | 0.842 | 0.841 | 0.793 | 0.841 | 0.846 | 0.813 |

此外,本文尝试采用其他方法衡量企业资本配置效率。借鉴刘慧龙等(2014)的做法,采用Richardson(2006)模型估计资本配置效率,思路是,根据实际投资支出与潜在最优投资支出之差判断资本配置效率(Mis_R)。其中,潜在最优投资支出根据实际投资支出对公司的投资机会、资产负债率、现金持有、上市年限、规模、股票年度回报等进行回归拟合而得。模型如下:

| investit=β1growthit−1+β2liabilityit−1+β3cashit−1+β4ageit−1+β5sizeit−1+β6returnit−1+β7investit−1+λi+λt+εit | (6) |

其中,investit表示实际投资支出,通过“(购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金+取得子公司及其他营业单位支付的现金净额−处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额−当年折旧)/总资产”计算而得;growthit−1为企业投资机会,采用营业收入的年增长率衡量;liabilityit−1为资产负债率,根据“负债总额除以资产总额”计算而得;cashit−1表示现金持有水平,通过“现金及现金等价物/总资产”计算而得;ageit−1为上市年限,采用上市年限的自然对数衡量;sizeit−1为企业规模,采用总资产的自然对数衡量;returnit−1为股票年度回报率。εit为残差项,一般而言,残差的绝对值越大,表示企业资本配置效率越低。回归结果报告于表5,结果展示模式与表2保持一致。可以看出,采用Richardson(2006)模型估计资本配置效率的结果与基准回归结果保持一致:加速折旧政策有助于提升企业资本配置效率。

| (2)Mis_R | (3)Mis_R | (4)Mis_R | (5)Mis_R | ||

| Pilotj×Postt | −0.096**(0.042) | −0.101**(0.042) | −0.086**(0.042) | −0.078*(0.043) | −0.078*(0.043) |

| Controlsit | 不控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt / λpt | 控制/不控制 | 控制/不控制 | 控制/不控制 | 控制/控制 | 控制/控制 |

| N | 17105 | 17102 | 17085 | 17085 | 17085 |

| adj. R2 | 0.229 | 0.229 | 0.231 | 0.228 | 0.231 |

五、进一步讨论

(一)机制检验。加速折旧政策对试点企业资本配置效率改善具有促进效应。那么,加速折旧政策如何导致这一现象的产生呢?即加速折旧政策提升资本配置效率的传导机制是什么呢?

加速折旧政策的主要目的就是促进企业固定资产投资,那么,加速折旧政策在促使试点企业更多地配置资本要素过程中,可能会使得资本边际产出和边际成本发生变化,进而影响资本要素配置效率。鉴于此,本部分将检验加速折旧政策影响企业资本配置效率的重要渠道:首先,加速折旧政策促使企业加大固定资产投资,即“投资促进”渠道;在此基础上,资本边际产出和边际成本发生变化,进而促进资本配置效率提升。

表6报告了“投资促进”渠道的检验结果。可以看出,加速折旧政策具有显著的投资促进效应。为排除回归结果受房地产的影响,列(3)和列(4)进一步剔除房屋和建筑物类投资,以新增机器设备类固定资产投资(Equipment)为被解释变量进行检验。结果进一步支持了加速折旧政策促使企业加大固定资产投资的结论。

| (1)Invest | (2)Invest | (3)Equipment | (4)Equipment | |

| Pilotj×Postt | 0.170***(0.055) | 0.163***(0.056) | 0.162***(0.051) | 0.158***(0.053) |

| Controlsit | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt / λpt | 控制/不控制 | 控制/控制 | 控制/不控制 | 控制/控制 |

| N | 17 866 | 17 866 | 17 856 | 17 856 |

| adj. R2 | 0.690 | 0.690 | 0.756 | 0.756 |

上文证实,加速折旧政策确实能够促进企业资本投资,这是资本配置效率得到改善的来源。根据厂商理论可知,在边际报酬递减规律作用下,资本边际产出会随着资本要素的增加而呈下降趋势,直到边际产出等于边际成本时,资本配置效率才达到最优。在此逻辑下,试点企业的资本边际产出价值与边际成本的偏离程度会缩小,进而带来资本配置效率的提升。为了验证这一影响机制,表7报告了资本边际产出价值和边际成本的回归结果,其中,列(1)和列(2)的被解释变量为资本边际产出价值(VMPKit),列(3)和列(4)被解释变量为资本边际成本(MCit)。如列(1)和列(2)结果显示,Pilotj×Postt的估计系数显著为负,说明加速折旧政策促使企业配置更多资本要素,使得资本的边际产出价值下降,符合边际报酬递减规律。从列(3)和列(4)回归结果可以看出,核心解释变量的估计系数并不显著,说明资本边际成本并没有发生显著变化。这是由于尽管资本的边际成本会呈上升趋势,但由于加速折旧政策可以降低资本成本,在二者的作用下,资本边际成本并没有发生显著变化。

| (1)VMPK | (2)VMPK | (3)MC | (4)MC | |

| Pilotj×Postt | −0.159**(0.073) | −0.174**(0.072) | −0.025(0.046) | −0.022(0.047) |

| Controlsit | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt / λpt | 控制/不控制 | 控制/控制 | 控制/不控制 | 控制/控制 |

| N | 6 932 | 6 923 | 13 309 | 13 309 |

| adj. R2 | 0.906 | 0.907 | 0.467 | 0.468 |

综合上述回归结果可以发现,加速折旧政策提升资本配置效率的传导机制是:在激励企业加大固定资产投资过程中,资本边际产出价值发生显著下降,使得资本边际产出价值与边际成本的偏离程度不断缩小,进而使得资本要素的配置效率得到提升。

(二)异质性分析。由于不同类型企业之间存在着显著异质性,这种资本配置效率提升效应在不同特征企业之间的表现应该有所差异。

首先,加速折旧政策所带来的税收激励相当于为企业提供一笔无息贷款,可以缓解企业面临的资金约束(刘啟仁等,2019)。那么,对于资金约束程度较高的企业而言,加速折旧政策带来的促进效应可能会更大。因此,本文通过构建衡量融资约束程度的KZ指数并根据该指数的中位数将样本分成两类子样本分别进行回归。如表8列(1)和列(2)结果所示,融资约束较高子样本的核心交互项系数显著为负,即相比之下,加速折旧政策对融资约束较高企业的资本配置效率的促进效应更大。考虑到正规信贷市场存在“所有制歧视”现象,与享受政策性优惠贷款的国有企业不同,民营企业在正规信贷市场通常会遭受融资歧视,进而导致不同所有制企业面临的融资约束程度存在显著差异。因此,进一步将样本区分为民营企业和国有企业两类子样本进行检验。表8列(3)和列(4)结果显示,相比于国有企业,民营企业对税收激励政策比较敏感,进一步支持了加速折旧政策“无息贷款效应”。

| 融资约束 | 所有制类型 | 固资净值率 | ||||

| (1)高 | (2)低 | (3)民营 | (4)国有 | (5)高 | (6)低 | |

| Pilotj×Postt | −0.385**(0.153) | −0.161(0.116) | −0.306**(0.147) | −0.188**(0.087) | −0.271**(0.132) | −0.331**(0.139) |

| Controlsit | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt、λpt | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 559 | 3 328 | 3 917 | 2 577 | 3 439 | 3 431 |

| adj. R2 | 0.869 | 0.804 | 0.820 | 0.890 | 0.840 | 0.842 |

其次,考虑到政策实施前固定资产净值率的高低也会影响税收政策的激励效果,一般来说,政策前固定资产净值率较低的企业急需更新固定资产,对加速折旧政策会非常敏感,而政策前固定资产净值率较高的企业,对加速折旧政策的敏感性会相对降低。基于此,本文进一步分组检验税收激励政策在不同固定资产净值率子样本的效应,分组临界值为中位数。由表8列(5)和列(6)的结果可以发现,相比于固定资产净值率较高的企业,加速折旧政策对固定资产净值率较低企业的资本配置效率的促进效应更大。

再次,企业规模也是衡量企业异质性特征的重要指标,是企业资源多寡和绩效竞争力的重要表现,在面对政策冲击时,企业会因自身资源和能力的差异而产生不同的行为。为此,本文采用销售额表示企业规模并将企业分为规模较大企业与规模较小企业分别进行检验,结果报告在表9列(1)和列(2)。结果显示,该项税收政策对规模较大企业的资本配置效率有显著影响,但对规模较小企业的影响不显著。

| 企业规模 | 盈利能力 | 资本密集度 | ||||

| (1)大 | (2)小 | (3)高 | (4)低 | (5)高 | (6)低 | |

| Pilotj×Postt | −0.386***(0.121) | −0.162(0.155) | −0.326**(0.130) | −0.317**(0.132) | −0.408***(0.154) | −0.193(0.128) |

| Controlsit | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| λi、λt、λpt | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 614 | 3 294 | 3 437 | 3 462 | 3 491 | 3 396 |

| adj. R2 | 0.883 | 0.781 | 0.816 | 0.863 | 0.827 | 0.843 |

除此之外,盈利能力是企业生存发展的关键,检验企业盈利能力的异质性如何影响税收激励政策的实施效果具有非常重要的意义。据此,根据盈利能力的异质性,本文将研究样本分为盈利能力较高与盈利能力较低企业两类子样本分别进行检验,分类临界值为中位数。如表9列(3)和列(4)回归结果所示,相对而言,税收激励政策对盈利能力较高企业的资本配置效率改善具有更为明显的促进作用。

最后,根据前文的分析,加速折旧政策主要通过减轻企业税费负担来激励企业增加固定资产投资,由于不同企业的要素密集类型不同,在面对该项税收激励政策时所作反应也会有所差异。鉴于此,根据要素密集度的类型,本文将企业分为两个子样本:资本密集度较高企业与资本密集度较低企业。分样本回归结果报告在列(5)和列(6)中,可以看出,与资本密集度较低企业相比,加速折旧政策对资本密集度较高企业的促进效应更大。

上述研究结果表明,尽管加速折旧政策在提升资本配置效率方面具有明显促进效应,但这一促进效应在不同类型企业之间会有所差异,即税收政策的实施效果还会受企业特征的影响,研究假说2得到支持。

六、结论与政策启示

本文基于2014年固定资产加速折旧政策背景,系统地考察税收激励政策对企业资本配置效率的影响及相应的传导机制。研究结果表明,加速折旧政策对试点企业的资本配置效率提升具有显著的促进效应,说明资本偏向型税收激励政策在疏导资本要素的错配方面发挥了积极作用。在经过实验组随机性检验、预期效应检验、安慰剂检验、混杂效应检验、倾向得分匹配—双重差分法检验、两期双重差分法估计、更换被解释变量的衡量指标和测算方法等一系列稳健性检验之后,这一研究结果依然成立。机制检验结果表明,加速折旧政策有助于引导企业配置更多的高端资本要素,使得资本要素边际产出价值和边际成本的匹配程度提高,进而使资本要素配置效率得到提升。异质性分析结果表明,税收激励政策对资本配置效率的提升效应在不同特征企业之间的表现有所差异。相对而言,加速折旧政策对融资约束较高企业、民营企业、固定资产净值率较低企业、规模较大企业、盈利较高企业以及资本密集度较高企业的资本配置效率的促进效应更大。

本文研究结果蕴含着重要的政策启示:党的十九大报告明确提出了“提高全要素生产率”的迫切要求,然而经验证据一致表明,要素资源错配是引致企业生产效率损失的重要原因,有效化解资源错配问题成为当前经济发展的重中之重;而本文的研究结论表明,固定资产加速折旧激励政策有助于促进资本配置效率的提升,与此同时,加速折旧政策并没有在总量上降级国家税收收入,不会给财政收支平衡带来过大压力,是一项既利当前、更惠长远的重大举措。因此,在当前经济转型和结构调整的背景下,政府应继续实施并不断完善加速折旧政策,引导生产要素合理流动,提高要素资源配置效率,有助于从根本上改善供给侧扭曲,并将税收激励政策视为推动经济发展方式转变、结构调整以及经济增长的一条可行路径。

* 感谢广州大学人才培育项目(RP2021025)的支持,同时也感谢审稿专家和编辑提出的宝贵意见。

| [1] | 方军雄. 市场化进程与资本配置效率的改善[J]. 经济研究, 2006(5): 50–61. |

| [2] | 龚关, 胡关亮. 中国制造业资源配置效率与全要素生产率[J]. 经济研究, 2013(4): 4–15. |

| [3] | 李建强, 赵西亮. 固定资产加速折旧政策与企业资本劳动比[J]. 财贸经济, 2021(4): 67–82. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2021.04.005 |

| [4] | 廖冠民, 宋蕾蕾. 非正规金融与资源配置效率[J]. 经济科学, 2020(3): 60–72. |

| [5] | 林志帆, 刘诗源. 税收激励如何影响企业创新? ——来自固定资产加速折旧政策的经验证据[J]. 统计研究, 2022(1): 91–105. DOI:10.19343/j.cnki.11-1302/c.2022.01.007 |

| [6] | 刘行, 叶康涛, 陆正飞. 加速折旧政策与企业投资——基于“准自然实验”的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2019(1): 213–234. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2018.02.10 |

| [7] | 刘慧龙, 王成方, 吴联生. 决策权配置、盈余管理与投资效率[J]. 经济研究, 2014(8): 93–106. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2014.08.071 |

| [8] | 刘啟仁, 黄建忠. 人民币汇率、依市场定价与资源配置效率[J]. 经济研究, 2016(12): 18–31. |

| [9] | 刘啟仁, 赵灿, 黄建忠. 税收优惠、供给侧改革与企业投资[J]. 管理世界, 2019(1): 78–96. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.01.006 |

| [10] | 刘啟仁, 赵灿. 税收政策激励与企业人力资本升级[J]. 经济研究, 2020(4): 70–85. |

| [11] | 罗德明, 李晔, 史晋川. 要素市场扭曲、资源错置与生产率[J]. 经济研究, 2012(3): 4–14. |

| [12] | 罗知, 张川川. 信贷扩张、房地产投资与制造业部门的资源配置效率[J]. 金融研究, 2015(7): 60–75. |

| [13] | 马光荣. 制度、企业生产率与资源配置效率——基于中国市场化转型的研究[J]. 财贸经济, 2014(8): 104–114. DOI:10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2014.08.011 |

| [14] | 毛日昇, 余林徽, 武岩. 人民币实际汇率变动对资源配置效率影响的研究[J]. 世界经济, 2017(4): 29–54. DOI:10.3969/j.issn.1007-1369.2017.04.003 |

| [15] | 钱雪亚, 缪仁余. 人力资本、要素价格与配置效率[J]. 统计研究, 2014(8): 3–10. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2014.08.001 |

| [16] | 徐舒, 杜鹏程, 吴明琴. 最低工资与劳动资源配置效率——来自断点回归设计的证据[J]. 经济学(季刊), 2020(1): 143–164. |

| [17] | 张克中, 何凡, 黄永颖, 等. 税收优惠、租金分享与公司内部收入不平等[J]. 经济研究, 2021(6): 110–126. |

| [18] | 张天华, 高翔, 步晓宁, 等. 中国交通基础设施建设改善了企业资源配置效率吗? ——基于高速公路建设与制造业企业要素投入的分析[J]. 财经研究, 2017(8): 122–134. |

| [19] | 赵灿, 刘啟仁. 税收激励政策与企业国际化行为——基于2014年固定资产加速折旧政策的准自然实验[J]. 国际贸易问题, 2021(3): 62–77. |

| [20] | Acemoglu D, Restrepo P. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488–1542. DOI:10.1257/aer.20160696 |

| [21] | Buera F J, Kaboski J P, Shin Y. Finance and development: A tale of two sectors[J]. American Economic Review, 2011, 101(5): 1964–2002. DOI:10.1257/aer.101.5.1964 |

| [22] | David J M, Hopenhayn H A, Venkateswaran V. Information, misallocation, and aggregate productivity[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(2): 943–1005. DOI:10.1093/qje/qjw006 |

| [23] | Epifani P, Gancia G. Trade, markup heterogeneity and misallocations[J]. Journal of International Economics, 2011, 83(1): 1–13. DOI:10.1016/j.jinteco.2010.10.005 |

| [24] | Fan Z Y, Liu Y. Tax compliance and investment incentives: Firm responses to accelerated depreciation in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2020, 176: 1–17. |

| [25] | Hall R E, Jorgenson D W. Tax policy and investment behavior[J]. The American Economic Review, 1967, 57(3): 391–414. |

| [26] | Hsieh C T, Klenow P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4): 1403–1448. DOI:10.1162/qjec.2009.124.4.1403 |

| [27] | Midrigan V, Xu D Y. Finance and misallocation: Evidence from plant-level data[J]. American Economic Review, 2014, 104(2): 422–458. DOI:10.1257/aer.104.2.422 |

| [28] | Moll B. Productivity losses from financial frictions: Can self-financing undo capital misallocation?[J]. American Economic Review, 2014, 104(10): 3186–3221. DOI:10.1257/aer.104.10.3186 |

| [29] | Petrin A, Sivadasan J. Estimating lost output from allocative inefficiency, with an application to Chile and firing costs[J]. The Review of Economics and Statistics, 2013, 95(1): 286–301. DOI:10.1162/REST_a_00238 |

| [30] | Richardson S. Over-investment of free cash flow[J]. Review of Accounting Studies, 2006, 11(2−3): 159–189. DOI:10.1007/s11142-006-9012-1 |

| [31] | Wooldridge J M. On estimating firm-level production functions using proxy variables to control for unobservables[J]. Economics Letters, 2009, 104(3): 112–114. DOI:10.1016/j.econlet.2009.04.026 |

| [32] | Wurgler J. Financial markets and the allocation of capital[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 58(1−2): 187–214. DOI:10.1016/S0304-405X(00)00070-2 |

| [33] | Zwick E, Mahon J. Tax policy and heterogeneous investment behavior[J]. American Economic Review, 2017, 107(1): 217–248. DOI:10.1257/aer.20140855 |