2022第48卷第8期

一、引 言

提高上市公司质量、打击证券违法活动,是维护资本市场秩序的重要基础,也是有效发挥资本市场枢纽功能的重要保障。在新发展阶段,相关法规、意见等都将“提高上市公司质量”“提升信息披露质量”放在更加重要的位置。①同时,提高违法成本是提升上市公司质量的重要途径。2020年3月1日开始施行的新《证券法》大幅提高了欺诈发行和信息披露违法的罚没款金额,并借鉴美国市场经验,探索建立了具有中国特色的证券集体诉讼制度,这是加强资本市场基础制度建设的重要一环。此后,中共中央办公厅、国务院办公厅、最高人民法院、证监会以及中证中小投资者服务中心(下文简称“投服中心”)的实施意见、配套规定与业务规则,为以投资者保护机构为代表人的中国式“证券特别代表人诉讼”落地,提供了启动程序、案件选取和诉讼流程等具体制度保障。②

在投资者保护与资本市场效率的文献中,私人执行机制与公共执行机制哪一个更加有效,是学者争论的一个重要问题(La Porta等,2006;Jackson和Roe,2009;Christensen等,2016)。长期以来,我国资本市场主要依赖于公共执行机制,证监会和交易所在资本市场健康发展中发挥着直接而重要的作用(Duan等,2019)。而证券诉讼、股东投票、以机构投资者为主体的市场参与等私人执行机制在我国资本市场中相对缺乏(Jackson和Roe,2009;Jiang和Kim,2015)。私人执行机制与公共执行机制实际上各有优劣(Jackson和Roe,2009)。新《证券法》等基础制度确立了很多创新性的安排,如投服中心、特别代表人诉讼等。这些顶层设计有利于发挥私人执行机制与公共执行机制各自的优势,实现私人执行机制与公共执行机制的有机结合、有效互补,这也正是“政府有效监管”与“市场充分参与”相结合的中国特色实践(陈运森等,2020)。

证券集体诉讼是私人执行机制中保护投资者利益的重要手段,目前学者对集体诉讼制度的有效性评价尚未达成一致。一些文献研究表明,证券诉讼威胁可以减轻代理冲突,提高公司治理的有效性(Gande和Lewis,2009;Crane和Koch,2016;Arena和Ferris,2017;Appel,2019)。但也有文献发现,集体诉讼通常不能给舞弊公司带来更多的惩罚成本和损失,也不能影响董事的声誉(Kellogg,1984;Coffee,2006;Helland,2006)。我国资本市场以政府监管为主、市场监管为辅,违法违规成本较低,中小投资者保护不足(夏立军,2014;陈运森和宋顺林,2018)。2020年3月1日实施的新《证券法》开启了有效保护投资者的新时代。陈运森等(2020)研究发现,资本市场对新《证券法》审议通过给予了充分的关注。截至目前,新《证券法》实施已有两年,其建立的中国特色证券特别代表人诉讼制度是否发挥了应有的作用,具体的实施和诉讼判决是否对资本市场产生了溢出效应,这些重要议题还没有得到充分检验。2021年11月12日,广州市中级人民法院(下文简称广州中院)对*ST康美造假案(下文简称康美案)做出一审判决,这是全国首例证券特别代表人诉讼案的判决,是资本市场史上具有开创意义的标志性案件,为研究中国特色证券集体诉讼的作用效果及溢出效应提供了很好的研究机会。

本文研究了法院对康美案做出判决的市场反应,发现在不同特征的公司中,投资者表现出不同的市场反应。本文使用上一年受到证监会处罚次数、被问询次数以及是否发生财务重述来衡量违法违规风险,使用内部控制指数和投资者保护指数来衡量投资者保护程度。对于违法违规风险越高的公司,市场反应越差;而对于投资者保护越好的公司,市场反应越好。本文进一步考察了康美案法院判决后的独立董事辞职和投票情况,发现独立董事非规定性辞职和投非赞成票的数量显著增加。在上一年违规和问询次数较多的公司中,独立董事辞职的可能性更大;而在内部控制和投资者保护较好的公司中,独立董事辞职的可能性更小。类似地,在上一年被处罚、被问询次数较多以及内部控制较差的公司中,独立董事投非赞成票的可能性更大。这表明,中国特色证券特别代表人诉讼制度能够发挥应有的作用,诉讼判决对资本市场产生了溢出效应。

本文可能的贡献在于:第一,首次提供了中国特色证券特别代表人诉讼经济后果的初步实证证据。股东集体诉讼本来属于资本市场监管的私人执行机制,而证监会设立的投服中心作为特别代表人参与,使股东集体诉讼成为“半私人—半公共”的执行机制。在公共执行机制为主导的资本市场中,“半私人—半公共”执行机制的具体效果如何,本身就是一个待检验的重要问题。本文的研究为中国特色的“半私人—半公共”执行机制,即证券特别代表人诉讼的实施效果提供了初步的经验证据。第二,补充了关于资本市场基础制度建设影响力的证据。资本市场对新《证券法》的审议通过产生了非常积极的反应(陈运森等,2020),在证券市场监管创新改革下成立的投服中心发挥了较好的监管作用,并对财务重述产生了治理效应(陈运森等,2021;何慧华和方军雄,2021)。而作为新《证券法》修改的重要内容之一−中国特色证券特别代表人诉讼的执行效果如何,同样是监管部门和资本市场关注的重要问题。本文研究了新《证券法》确立中国特色证券特别代表人诉讼制度后,法院对首个案件做出判决的溢出效应。这提供了新《证券法》创新条款具体执行效果的实证证据,对新《证券法》实施具有重要的评估价值,同时补充了新兴资本市场顶层制度设计的经验证据。第三,补充了资本市场基础制度建设和其他重要公司治理机制交互作用的证据。以往的文献在研究新《证券法》和投服中心时,往往集中在投资者反应和投资者保护上。本文提供了康美案判决之后公司独立董事辞职和投票行为的初步证据,为中国特色证券特别代表人诉讼和独立董事制度的交互作用提供了更多的证据。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

自1998年发布以来,《证券法》经过五次修正或修订,不断适应我国资本市场的发展变化,为资本市场健康发展提供了有力的法律保障。2020年3月1日,新《证券法》正式实施,此次修订比较系统全面,也有很多符合中国国情的创新性制度安排。新《证券法》第九十五条第三款在普通代表诉讼之外,针对虚假陈述等证券民事赔偿领域增加了特别代表人诉讼制度,首次明确规定“投资者保护机构受五十名以上投资者委托,可以作为代表人参加特别代表人诉讼”,并以“默示加入、明示退出”为原则。这能够有效扩大投资者保护的范围,使相关违法责任人短期内面临巨额赔偿与破产风险,更好发挥投资者诉讼与证券法律对违法行为的震慑作用。

在我国证券市场上,虚假陈述、内幕交易等违法行为时有发生,投资者事后监管很难发挥作用,投资者事后救济也很难有效落实。根据“证监会通报2020年案件办理情况”,财务造假案发领域增多,系统性、规模化特征明显。2021年1月29日,证监会披露了2020年证监稽查20起典型违法案例,其中6起为财务造假案,康美案则是上市公司系统性财务造假的典型案件。从时间线看,2020年5月15日,证监会对康美药业做出行政处罚。2021年4月8日,投服中心接受部分证券投资者的特别授权,向广州中院申请作为代表人参加诉讼。4月16日,经最高人民法院指定管辖,广州中院适用特别代表人诉讼程序。2021年11月12日,广州中院做出一审判决,责令*ST康美赔偿证券投资者损失24.59亿元。*ST康美原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员、正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任,13名相关责任人员按过错程度分别承担20%、10%和5%的连带赔偿责任。该案件一审判决,“示范意义重大,是落实新《证券法》和中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的有力举措,也是资本市场史上具有开创意义的标志性案件,对促进我国资本市场深化改革和健康发展,切实维护投资者合法权益具有里程碑意义”。③这也是落实国务院金融委对违法违规行为“零容忍”要求的具体实践。

(二)理论分析与研究假设

证券集体诉讼也称为代表人诉讼,是股东针对公司提起的一种私人民事诉讼,旨在追偿与证券欺诈相关的损失。集体诉讼在美国等资本市场被普遍应用,主要解决证券民事侵权领域多个原告针对同一侵权事实对同一被告在同一程序中提起诉讼的问题,是一项保护分散中小投资者的重要基础制度。在我国,传统的证券集体诉讼仅限于针对虚假陈述案件的“普通代表人诉讼”,但普通代表人诉讼存在诉讼过程冗长、投资者参与度不高、立案困难等问题(汤维建,2020)。而2020年新修订的《证券法》则引入了“特别代表人诉讼”和“默示加入、明示退出”规则,并引入具有公益性、专业性等特点的投服中心代表投资者参与诉讼(辛宇等,2020),这极大提高了投资者保护力度和资本市场配置效率。

在投资者保护与资本市场效率研究领域中,以往的文献关注私人执行机制与公共执行机制的有效性(La Porta等,2006;Jackson和Roe,2009)。从保护投资者的外部监管来看,主要有两种渠道发挥作用:一是由股东发起的“证券集体诉讼”;二是由监管机构发起的“监管行动”。前者属于“私人执行机制”,后者属于“公共执行机制”。由于私人机制与公共机制各有特点,两者相结合的方式理论上可以有效弥补各自的不足(Rose,2008)。具体而言,Rose(2008)提出了由监管部门筛选和判断证券集体诉讼案件及诉讼对象的模式,该模式可以有效弥补完全的“私人执行机制”下集体诉讼的不足,有效发挥积极的“互补作用”。本文认为,作为我国特色的“半私人—半公共”执行机制,特别代表人集体诉讼第一案的法院判决对资本市场中违法主体具有直接的惩罚与震慑作用,而资本市场的其他相关主体对康美案的法院判决也是有反应的,特别是违规风险较大的公司,即康美案的法院判决具有明显的溢出效应。这主要有以下三个方面的原因:

第一,作为“私人执行机制”的证券集体诉讼和作为“公共执行机制”的监管部门监管行动本身是一种有效的惩罚机制,对被诉讼公司和被处罚公司都将产生直接的震慑作用和治理效果。一方面,法与金融的文献表明,事前的证券诉讼威胁是一种重要的治理机制,可以减轻代理冲突(Crane和Koch,2016),同时事后的股东集体诉讼通常会使公司提高治理的有效性(Arena和Ferris,2017)。另一方面,有关监管行动的文献表明,市场对监管行动会做出负面反应(Chen等,2005;吴溪和张俊生,2014)。监管机构的监管处罚能够发挥显著的治理作用(顾小龙等,2016),有效约束资本市场参与主体的违规行为(陈运森和宋顺林,2018)。监管行动会导致CEO更替、审计师更换以及银行融资难度增加(Chen等,2005;刘星和陈西婵,2018)。此外,交易所的非处罚性监管具有治理作用,市场对问询函收函公告的反应显著为负,财务报告问询函具有信息含量,且市场认可财务报告问询函的监管作用(陈运森等,2018)。

第二,除了直接的威慑作用外,证券集体诉讼和监管处罚对未被诉讼和处罚的市场主体会产生溢出效应。一方面,证券集体诉讼事件对同行业的企业具有显著的溢出效应(Gande和Lewis,2009),投资者根据同行业其他企业的集体诉讼案件调整对诉讼风险的预期,会产生显著为负的市场反应。以往研究表明,企业通过增加现金持有、降低资本投入以及改变信息披露政策等行为来应对加剧的诉讼风险(Arena和Julio,2015;Donelson等,2021)。另一方面,关于中国证监会监管的研究显示,监管处罚的直接震慑效应会溢出到所在地区(陈冬华等,2008)、所在行业(梅蓓蕾等,2021)以及事务所和银行等外部主体(宋衍蘅,2011;刘星和陈西婵,2018)。这些研究表明,集体诉讼和监管机构的监管行动既对被诉讼公司和被监管主体具有震慑作用,又在资本市场中产生溢出效应。

第三,中国特色的证券特别代表人诉讼在“私人执行机制”中融合了“公共执行机制”的元素,将具有两种机制所带来的直接震慑效应与溢出效应。股东集体诉讼本来属于资本市场监管的“私人执行机制”,而证监会设立的投服中心作为特别代表人参与,使特别代表人诉讼成为“半私人—半公共”的执行机制。一方面,投服中心的监督有效性得到提升。投服中心成立后,上市公司的法律诉讼风险增加,产生了威慑作用(何慧华和方军雄,2021);同时,投服中心选择行权时,被行权上市公司更可能引发监管机构的处罚(陈运森等,2021)。另一方面,新《证券法》实施后,监管制度环境和股东诉讼机制产生了与以往不同的本质变化。新《证券法》的实施提升了可感知的法律威慑力(姜华东和黄波,2021),普通代表人集体诉讼效率提高(杨志强等,2021),投服中心提起的证券支持诉讼改善了虚假陈述案件的赔偿机制,唤醒了中小股东的维权意识,极大带动了民间股东诉讼的兴起(辛宇等,2020)。可以预期,在“公共执行机制”为主导的市场环境中,投服中心作为特别代表人参与的集体诉讼将发挥“私人执行机制”和“公共执行机制”的优势,对被诉讼公司产生震慑作用,对没有被诉讼但有较高违法违规风险的公司产生溢出效应。

基于上述三个方面的分析,投服中心作为特别代表人参与的集体诉讼所带来的威慑作用会在资本市场中产生溢出效应。康美药业集体诉讼案的判决不仅对康美药业产生了直接的震慑与治理作用,更改变了投资者对高风险公司在日后被监管处罚和被诉讼的风险预期(Gande和Lewis,2009)。这些公司的股东会根据康美药业法院判决来调整对本公司未来被集体诉讼的预期,投资者根据企业过往的行政处罚、监管问询以及重述情况和投资者保护现状,调整对企业的估值,这样导致公司股价在康美药业被判决时就开始调整。可以预期,违规风险越高、投资者保护越差的公司,股东对康美药业法院判决的反应是负面的,康美案具有溢出效应。基于上述理论分析,本文将分别从违法违规、投资者保护和独立董事等三个方面,检验康美药业集体诉讼案的判决对资本市场相关主体的溢出效应。

本文提出以下实证假设:第一,违法违规风险高的公司对康美案判决的市场反应更加负面。陈运森等(2020)在研究新《证券法》审议通过的市场反应时发现,对于曾被监管机构处罚、收到过问询函或者可依法被诉讼索赔等违法违规风险较高的公司,市场反应相对较差,这些公司往往被投资者认为是“再犯”风险较高的公司。过去的违法违规通常会暴露出公司的潜在诉讼风险,特别是当新《证券法》实施之后,违法违规风险高的公司可能面临更大的诉讼风险。同时,投服中心的参与也将唤醒中小股东的维权意识,使上市公司面临更高的诉讼风险(何慧华和方军雄,2021)。康美案因造假行为恶劣、诉讼程序特别、原告便利性强、原告人数多、赔偿金额高、责任范围大等特点而备受社会各界关注。康美案一审判决将对曾经有违法违规记录的公司产生更大的溢出效应。因此,本文预期曾经有违法违规行为的公司市场反应更加负面。第二,投资者保护越弱的公司对康美案判决的市场反应更加负面。在投资者保护弱的公司中,代理冲突更多,公司治理更差,投资者的利益无法得到更好的保护,相应的投资者预期损失和诉讼风险更大。因此,本文预期投资者保护弱的公司市场反应更加负面。第三,康美案判决会对其他公司的独立董事产生溢出效应。投资者可以选择指定独立董事为集体诉讼的被告人,这会对其未来的董事竞选投票产生负面影响(Brochet和Srinivasan,2014)。由于康美案判决中涉及独立董事的数亿元连带赔偿责任,本文认为在预期违法违规风险高和投资者保护弱的公司中,康美案判决后独立董事辞职和投非赞成票的概率会增加。

三、研究设计

(一)样本选择

本文以全部A股上市公司为研究样本,并剔除了以下观测值:(1)金融行业上市公司;(2)窗口期内交易日不足200天的观测值;(3)事件日附近区间[−3,3]内公司有并购重组、股权转让、股票回购、增发、配股、接受行政调查、诉讼仲裁判决、违规公告、股权质押冻结等重大事件的观测值;(4)财务数据缺失的观测值。经过上述筛选后,本文最终得到3 094个样本观测值。本文使用的财务数据和股票交易数据主要来自国泰安数据库,内部控制指数来自迪博内部控制与风险数据库,上市公司投资者保护指数来自北京工商大学网站,④独立董事辞职数据根据Wind数据库中公司公告整理得到,独立董事异议投票根据国泰安数据库手工整理得到。为了排除极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下1%的Winsorize处理。

(二)研究模型

本文采用事件研究法来考察康美案判决发布后第一个交易日的市场反应。由于诉讼判决在2021年11月12日周五股市闭市后才发布,本文确定事件日为下一个交易日,即2021年11月15日星期一。模型的因变量是采用CAPM模型和市场调整模型计算的事件日附近三日的累计超额回报CAR[−1,1]和CAR_ad[−1,1],⑤估计窗口为[−210,−11],以沪深300指数收益率作为市场回报率。参考以往的研究(毛新述和孟杰,2013;谢志华等,2014;李春涛等,2018;陈运森等,2020),本文选择以下两个方面的解释变量(X):(1)违法违规风险,包括事件日上一年上市公司违规被处罚的次数(Violation_num)、收到问询函的数量(Inquiry_num)以及是否发生财务重述的虚拟变量(Restate);(2)投资者保护程度,包括上一年内部控制指数(IC)和投资者保护指数(AIPI),⑥并将这两个指数调整为[0,1]区间。参考陈运森等(2020)的方法,模型中的控制变量包括上一年末总资产规模(Size)、账面市值比(BM)以及事件日上一年持有收益(Momentum)。具体模型如下:

| $ {CAR}_{[-\mathrm{1,1}]} \;\;{\rm{or}}\;\;{CAR\_ad}_{[-\mathrm{1,1}]}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}X+{\beta }_{2}Size+{\beta }_{3}Momentum+{\beta }_{4}BM+\varepsilon $ | (1) |

四、实证结果分析

(一)描述性统计

核心变量的描述性统计结果见表1。在康美药业诉讼判决事件窗口内,市场模型的累计超额回报CAR[−1,1]的均值为0.008,中位数为0.006;基于市场调整模型计算得到的CAR_ad[−1,1]的均值为0.012,中位数为0.009。Violation_num的均值为0.213,表明样本公司在上一年违规被处罚的平均次数为0.213,与以往的文献接近(顾小龙等,2016;陆蓉和常维,2018)。Inquiry_num的均值为0.492,表明样本公司在上一年收到问询函的平均数量为0.492。Restate的均值为0.076,表明样本中过去一年有7.6%的公司发生了财务重述。IC和AIPI的均值(中位数)分别为0.648(0.708)和0.589(0.593)。

| 变量 | 观测值 | 均值 | 25%分位数 | 中位数 | 75%分位数 | 标准差 |

| CAR[−1,1] | 3094 | 0.008 | −0.016 | 0.006 | 0.028 | 0.047 |

| CAR_ad[−1,1] | 3094 | 0.012 | −0.012 | 0.009 | 0.031 | 0.046 |

| Violation_num | 3094 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.612 |

| Inquiry_num | 3094 | 0.492 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.214 |

| Restate | 3094 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.265 |

| IC | 3094 | 0.648 | 0.653 | 0.708 | 0.751 | 0.206 |

| AIPI | 3094 | 0.589 | 0.516 | 0.593 | 0.665 | 0.115 |

(二)事件有效性检验

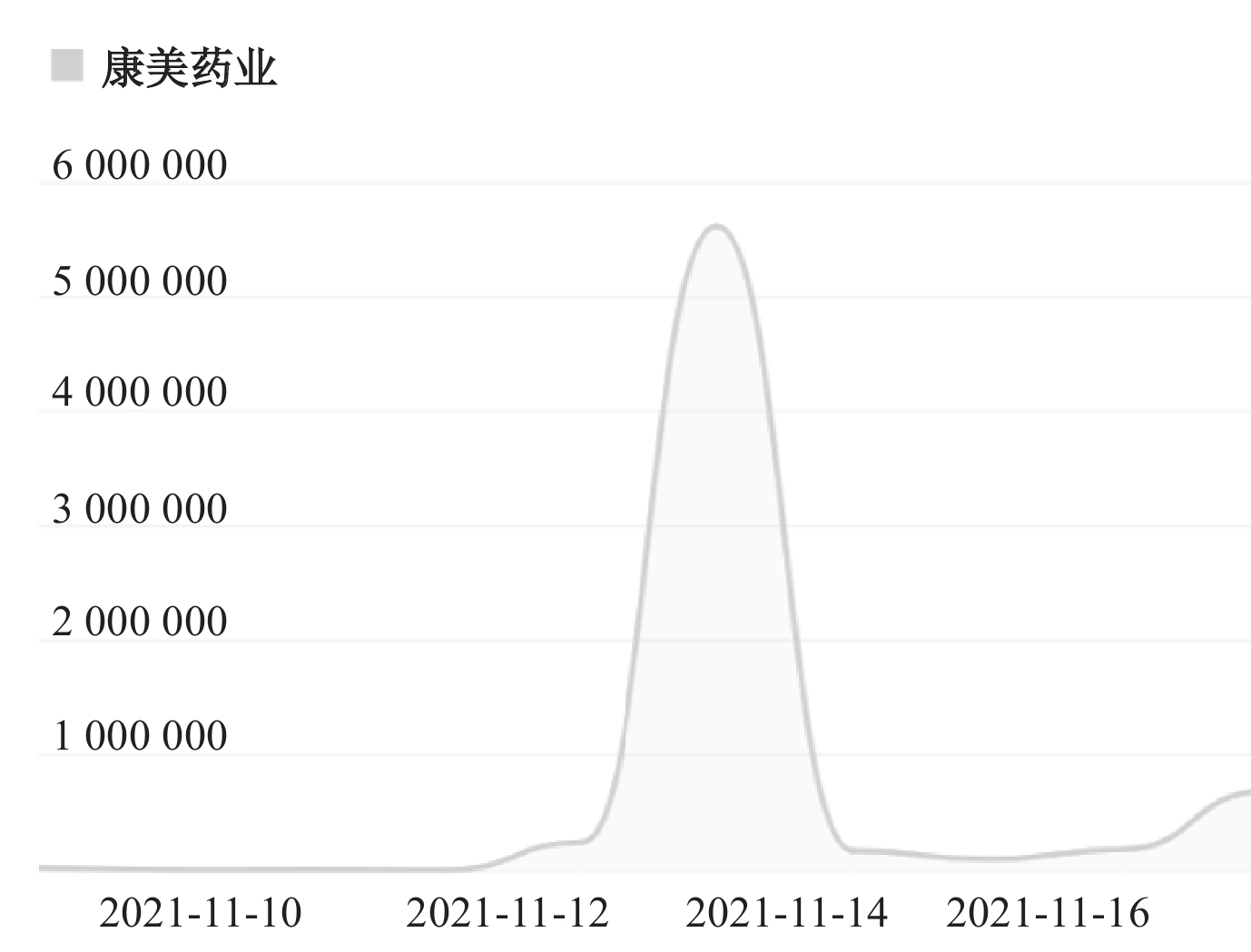

康美案判决是否引起了市场的广泛关注,是本文首先需要分析的问题。本文参考陈运森等(2020)的研究,利用百度指数分析康美案判决事件日附近的投资者关注情况,即资讯指数。资讯指数以百度智能分发和推荐内容数据为基础,将网民的阅读、评论、转发、点赞、不喜欢等行为的数量加权求和得到。该指数将反映新闻资讯在互联网上对“康美药业”这个词的关注及报道程度的持续变化。图1显示了康美案一审判决书公布日期(2021年11月12日)前后的资讯指数。从中可以看出,互联网用户对于“康美药业”这个词的关注度在康美案一审判决公布后显著上升,且关注主要集中在11月13日和11月14日周末这两天。这在一定程度上说明康美案一审判决对公众是一次较为外生的事件,为本文选取2021年11月15日作为事件日提供了强有力的证据,事件日的有效性得到了检验。同时,案件的关注度也是该事件市场反应的重要基础,投资者关注有利于信息及时有效地反映到公司股票价格中(Hirshleifer和Teoh,2003)。这增强了本文基于事件研究方法得出溢出效应结论的可靠性。

|

| 图 1 康美案一审判决日前后的资讯指数 |

(三)主要回归结果

1. 违法违规风险与市场反应。表2列示了上市公司违法违规风险对市场反应的影响。列(1)和列(2)列示了公司被监管机构处罚的检验结果。结果显示,上一年被监管机构处罚的次数(Violation_num)对CAR[−1,1]和CAR_ad[−1,1]的回归系数分别为−0.0038和−0.0037,在1%的水平上显著。这表明企业上一年被监管机构处罚的次数越多,市场累计超额收益越低。上一年被处罚次数增加一个单位,康美案一审判决事件日附近三天的累计超额回报率平均下降0.37%−0.38%。鉴于CAR[−1,1]和CAR_ad[−1,1]的样本均值分别为0.8%和1.2%,上述影响在经济意义上同样十分显著。可见,康美案一审判决事件具有溢出效应,市场对上一年违规被处罚的公司产生了负面反应。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| CAR[−1,1] | CAR_ad[−1,1] | CAR[−1,1] | CAR_ad[−1,1] | CAR[−1,1] | CAR_ad[−1,1] | |

| Violation_num | −0.0038*** | −0.0037*** | ||||

| (−4.0765) | (−4.1409) | |||||

| Inquiry_num | −0.0020** | −0.0020** | ||||

| (−2.3891) | (−2.2352) | |||||

| Restate | −0.0060*** | −0.0057** | ||||

| (−2.9221) | (−2.8072) | |||||

| Size | −0.0033* | −0.0041** | −0.0033* | −0.0042** | −0.0031* | −0.0039** |

| (−1.8349) | (−2.3177) | (−1.9187) | (−2.4155) | (−1.7939) | (−2.2901) | |

| BM | −0.0024 | 0.0021 | −0.0025 | 0.0020 | −0.0028 | 0.0017 |

| (−0.3025) | (0.2783) | (−0.3241) | (0.2656) | (−0.3719) | (0.2246) | |

| Momentum | −0.0275*** | −0.0191*** | −0.0274*** | −0.0190*** | −0.0276*** | −0.0191*** |

| (−7.4658) | (−5.1767) | (−7.4428) | (−5.1482) | (−7.5139) | (−5.2138) | |

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |

| adj. R2 | 0.1527 | 0.0986 | 0.1529 | 0.0989 | 0.1514 | 0.0973 |

| F | 27.09*** | 17.31*** | 45.80*** | 31.50*** | 42.30*** | 30.33*** |

| 注:括号内为经行业聚类调整后的t值,在稳健标准误调整方法下结论不变,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。下同。 | ||||||

列(3)和列(4)列示了上市公司被问询的检验结果。可以看出,上一年被问询的次数(Inquiry_num)对CAR[−1,1]和CAR_ad[−1,1]的回归系数均为−0.0020,在5%的水平上显著。这表明企业上一年被问询的次数越多,市场反应越负面。上一年被问询次数增加一个单位,康美案一审判决事件日附近三天的累计超额回报率平均下降0.2%。上述结果表明,康美案一审判决事件具有溢出效应,市场对上一年被问询的公司产生了负面反应。

列(5)和列(6)列示了上市公司发生财务重述的检验结果。上一年发生重述(Restate)对CAR[−1,1]和CAR_ad[−1,1]的回归系数分别为−0.0060和−0.0057,各自在1%和5%的水平上显著。这表明对于发生财务重述的公司,市场反应更加负面。平均而言,发生财务重述的公司比未发生财务重述的公司在康美案一审判决事件日附近三日的累计超额回报率低0.57%—0.60%。上述结果表明康美案一审判决事件对发生财务重述的公司产生了溢出效应。

2. 投资者保护与市场反应。表3列示了投资者保护的检验结果。列(1)和列(2)结果显示,上市公司内部控制指数的系数分别为0.0045和0.0037,在5%和10%的水平上显著。这表明内部控制指数每增加一个标准差(0.206),市场反应会上升0.076—0.093个百分点。列(3)和列(4)结果显示,上市公司投资者保护指数(AIPI)的系数分别为0.0202和0.0191,在1%的水平上显著。这表明投资者保护指数每增加一个标准差(0.115),市场反应会上升0.22—0.23个百分点。上述结果表明,投资者保护程度越高的公司在康美案一审判决事件中的市场反应越好。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| CAR[−1,1] | CAR_ad[−1,1] | CAR[−1,1] | CAR_ad[−1,1] | |

| IC | 0.0045** | 0.0037* | ||

| (2.1019) | (1.7718) | |||

| AIPI | 0.0202*** | 0.0191*** | ||

| (6.8186) | (6.4981) | |||

| Size | −0.0033* | −0.0040** | −0.0039** | −0.0046** |

| (−1.8464) | (−2.2998) | (−2.2283) | (−2.6861) | |

| BM | −0.0025 | 0.0020 | −0.0023 | 0.0021 |

| (−0.3134) | (0.2541) | (−0.3014) | (0.2810) | |

| Momentum | −0.0274*** | −0.0190*** | −0.0272*** | −0.0188*** |

| (−7.4681) | (−5.1821) | (−7.4797) | (−5.1578) | |

| Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |

| adj. R2 | 0.1506 | 0.0964 | 0.1523 | 0.0981 |

| F | 24.45*** | 14.46*** | 26.16*** | 18.55*** |

(四)稳健性检验⑧

1. 不同估计窗口的检验。为了保证结果的稳健性,本文更换市场模型的估计窗口,采用区间[−230,−30]进行了稳健性检验,结果与上文类似。

2. 增强事件日的识别程度。对于上述结果,一种可能的解释是,即使没有康美案一审判决公布这一事件,被监管机构处罚等特征也可能与市场超额回报具有显著的相关性。但如果监管机构处罚与累计超额回报之间的负向关系在事件区间内相对于非事件区间更强,则“更加负向”的部分可以在一定程度上反映康美案一审判决的影响,其他特征同理。本文参照陈运森等(2020)的研究,构建模型(2),采用[−30,−2]和[2,30]作为对照区间,事件区间仍为[−1,1]。对于变量Event,观测值处于事件区间则赋值为1,否则为0。以每日的Abnormal Return作为因变量,异常收益的计算与上文一致,使用市场模型和市场调整模型两种计算方法。X表示Violation_num、Inquiry_num等变量,β3是我们关注的系数。

| $ AR \;\; {\rm{or}} \;\; AR\_ad={\beta }_{0}+{\beta }_{1}Event+{\beta }_{2}X+{\beta }_{3}Event\times X+\beta \sum Controls+\varepsilon $ | (2) |

结果显示,与对照区间相比,公司违法违规风险指标与累计超额回报之间的负向关系在事件区间更强,交乘项系数显著为负;投资者保护指标与累计超额回报之间的正向关系在事件区间更强,交乘项系数显著为正,更强的市场反应在一定程度上反映出康美案一审判决的影响。

3. 替换指标。本文还使用其他的投资者保护指标进行了稳健性检验,这些指标包括:(1)上一年掏空情况(Occupy),等于其他应收款与总资产的比值;(2)2020年报非标审计意见(MAO),被审计师出具非标审计意见取1,否则取0;(3)参照陈运森等(2020)的做法,使用各省市场中介组织的发育和法律制度环境评分排名(Market_Index)来衡量投资者保护状况。结果显示,掏空情况越多、被出具非标审计意见的公司在康美案一审判决时的市场反应越差;在投资者保护程度越高的地区,公司在康美案一审判决时的市场反应越好。这些符合本文预期。

(五)进一步分析

独立董事制度一直被视为解决股东与经理人之间代理问题的重要机制之一(Fama和Jensen,1983)。而在报酬既定的情形下,随着监管制度的不断完善,独立董事面临的法律诉讼风险不断增大,“不求有功,但求无过”的风险规避策略使独立董事更可能离开监管风险高的上市公司(辛清泉等,2013)。作为我国首个证券纠纷特别代表人诉讼的判决案例,康美案判决中涉及独立董事的巨额连带责任。那么,其他公司的独立董事是否会规避风险辞去上市公司的独立董事职务,或者更多地投非赞成票?即康美案一审判决是否会对其他独立董事产生溢出效应?这是一个有待检验的重要问题。本文将进一步分析康美案一审判决事件后,上市公司独立董事的辞职和投票情况及其影响因素。

1. 辞职情况分析。本文选取康美案一审判决结果公布之后的一个月作为研究期间,参照张俊生和曾亚敏(2010)的研究,将独立董事辞职分为两类:(1)规定性辞职,包括两种情况:一种是根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事任期最长为六年,因六年期限届满而辞职。另一种是根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号),因官员任命而辞职。(2)非规定性辞职,具体原因包括“个人原因”“工作原因”“身体健康”“职位变动”等。在康美案宣判之后一个月内,规定性辞职的独立董事有18名,非规定性辞职的有64名;而在2020年同期,规定性辞职的独立董事有11名,非规定性辞职的有43名。这说明康美案后规定性和非规定性辞职都显著增加,且非规定性辞职的增加更加突出。

2. 辞职影响因素分析。上文数据表明,康美案一审判决之后,独立董事辞职数量显著增加。如果这些辞职行为是出于康美案判决的溢出效应,那么我们预期在违法违规风险高和投资者保护程度低的公司中,独立董事辞职的可能性更大。为了验证这一预期,本文构建了如下模型:

| $ Resign={\beta }_{0}+{\beta }_{1}X+\beta \sum Controls+\varepsilon $ | (3) |

因变量Resign为是否辞职的虚拟变量,自变量X为上文所述的违法违规风险和投资者保护指标。参考祝继高等(2021)的研究,模型中控制了两方面的因素:一是公司基本特征,包括企业规模(Size)、财务风险(Leverage)、经营业绩(ROA)、账面市值比(BM)、现金比例(Cash)、产权性质(SOE)、收益增长率(Growth)、前一年股票收益率(Momentum)以及前一年股票收益波动率(Volatility);二是公司治理特征,包括股权集中度(Herf,前五大股东持股比例的平方和)、两职合一(Duality)、管理层持股比例(Manown)、董事会规模(BoardSize)以及董事会结构(Indirector,独立董事人数占董事会总人数的比例)。⑨

表4报告了违法违规风险对独立董事辞职的影响。结果显示,过去一年上市公司违规被处罚的次数越多,独立董事辞职的概率越大。类似地,过去一年上市公司被问询的次数越多,独立董事辞职的概率越大。表5报告了投资者保护的研究结果。IC和AIPI的系数均为负,分别在1%和10%的水平上显著,说明对于内部控制和投资者保护好的公司,独立董事更不可能辞职。

| (1) | (2) | (3) | |

| Resign | Resign | Resign | |

| Violation_num | 0.4948*** | ||

| (4.5689) | |||

| Inquiry_num | 0.1159** | ||

| (2.4828) | |||

| Restate | 0.4050 | ||

| (1.5623) | |||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 173 | 3 173 | 3 173 |

| pseudo R2 | 0.0713 | 0.0567 | 0.0549 |

| (1) | (2) | |

| Resign | Resign | |

| IC | −2.2522*** | |

| (−6.4020) | ||

| AIPI | −1.3868* | |

| (−1.8006) | ||

| Controls | 控制 | 控制 |

| N | 3 173 | 3 173 |

| pseudo R2 | 0.0791 | 0.0550 |

由于规定性辞职是因任职期限届满或者官员任命,几乎不受康美案一审判决的影响,因此本文进一步区分规定性辞职和非规定性辞职进行分析,参照组均为独立董事未辞职的上市公司,我们预期上述结果对于非规定性辞职行为更加显著。表6和表7结果显示,总体而言,公司近一年违规被处罚次数越多、被问询次数越多、发生重述以及内部控制和投资者保护越差,独立董事非规定性辞职的可能性越大,而违法违规风险指标对规定性辞职行为的影响并不显著,与我们的预期一致。一方面,独立董事辞职体现了其对新《证券法》实施的反应,陈运森等(2020)在研究新《证券法》审议通过的市场反应时发现,对于被监管机构处罚、收到过问询函或者可依法被诉讼索赔等违法违规风险高的公司,市场反应相对较差。另一方面,康美案一审判决体现了新《证券法》的政策执行力度,特别是一审判决中独立董事承担了上亿元的赔偿连带责任。因此,康美案一审判决对其他公司独立董事产生了显著的溢出效应。

| 非规定性辞职 | 规定性辞职 | 非规定性辞职 | 规定性辞职 | 非规定性辞职 | 规定性辞职 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Resign | Resign | Resign | Resign | Resign | Resign | |

| Violation_num | 0.5874*** | −0.1200 | ||||

| (4.8878) | (−0.3673) | |||||

| Inquiry_num | 0.1511*** | −0.2588 | ||||

| (2.8051) | (−0.8899) | |||||

| Restate | 0.4744* | −0.0090 | ||||

| (1.6765) | (−0.0126) | |||||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 159 | 2 639 | 3 159 | 2 639 | 3 159 | 2 639 |

| pseudo R2 | 0.1003 | 0.1101 | 0.0803 | 0.1141 | 0.0761 | 0.1096 |

| 非规定性辞职 | 规定性辞职 | 非规定性辞职 | 规定性辞职 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Resign | Resign | Resign | Resign | |

| IC | −2.5763*** | −0.2166 | ||

| (−6.4238) | (−0.1576) | |||

| AIPI | −2.0635** | 0.9238 | ||

| (−2.0432) | (0.6414) | |||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 159 | 2 639 | 3 159 | 2 639 |

| pseudo R2 | 0.1078 | 0.1097 | 0.0777 | 0.1103 |

3. 异议投票情况分析。⑩独立董事除了用“脚”投票外,还可以用“手”投票。本文进一步分析康美案一审判决事件后独立董事的投票情况。由于数据的可得性,本文分析康美案一审判决之后到2022年3月31日独立董事的投票情况。本文首先与2020年11月15日至2021年3月31日的非赞成投票情况进行对比。数据显示,2021年11月15日至2022年3月31日,保留意见3票,反对意见31票,无法表示意见29票,弃权9票,提出异议4票;而2020年11月15日至2021年3月31日,保留意见3票,反对意见7票,无法表示意见0票,弃权7票,提出异议1票。上述对比表明,康美案后独立董事投反对意见、无法表示意见以及提出异议的数量显著增加。

4. 异议投票影响因素分析。本文进一步考察公司的违规风险和投资者保护情况是否影响独立董事在康美案一审判决后的(异议)投票情况,构建了如下模型:

| $ Vote={\beta }_{0}+{\beta }_{1}X+\beta \sum Controls+\varepsilon $ | (4) |

其中,Vote表示独立董事投票情况,上市公司在样本区间有独立董事投非赞同意见时取1,否则取0,控制变量与独立董事辞职回归模型(3)中相同。在本文样本中,有2926家公司在样本区间有独立董事投票事项,456家公司无独立董事投票事项,我们使用该区间有投票事项发生的公司作为研究样本进行分析。表8和表9结果显示,对于过去一年违规较多、被交易所问询较多以及内部控制较弱的公司,在康美案一审判决后独立董事更可能投非赞成票。

| (1) | (2) | (3) | |

| Vote | Vote | Vote | |

| Violation_num | 0.5568*** | ||

| (3.9624) | |||

| Inquiry_num | 0.3109*** | ||

| (2.8777) | |||

| Restate | 0.6092 | ||

| (1.1573) | |||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2 577 | 2 577 | 2 577 |

| pseudo R2 | 0.2207 | 0.2407 | 0.2028 |

| (1) | (2) | |

| Vote | Vote | |

| IC | −2.2991*** | |

| (−3.1841) | ||

| AIPI | −0.5728 | |

| (−0.1953) | ||

| Controls | 控制 | 控制 |

| N | 2 577 | 2 577 |

| pseudo R2 | 0.2259 | 0.1990 |

从其他公司独立董事辞职和投票的结果来看,康美案一审判决产生了显著的溢出效应。一方面,康美案一审判决给当事责任主体和责任人带来了直接的“震慑效应”。现有文献发现,监管处罚对违规独立董事产生了直接效应,独立董事等高管从兼任的其他上市公司离职的概率明显提高(辛清泉等,2013)。另一方面,康美案的判决也给其他公司的履职责任主体带来了“溢出效应”。褚剑和方军雄(2021a)的研究表明,监管处罚发生后,积极发表否定意见的独立董事会主动从未违规公司离职。褚剑和方军雄(2021b)则发现,同地区同行违规被罚将提高未违规独立董事的个体薪酬,而且使未违规独立董事积极出席董事会会议并在董事会议案上投否决票。本文发现,康美案一审判决事件对独立董事的溢出效应是现实存在的,而且在某种程度上是超出预期的,毕竟该案例是新《证券法》实施后的首个特别代表人集体诉讼案例,责任主体的赔偿金额特别是独立董事作为连带责任人的赔偿金额远超出之前的预期,从而产生了显著的溢出效应。

五、结论与启示

完善司法体制对促进资本市场健康发展具有重要作用,2020年3月1日实施的新《证券法》有很多创新之处,特别代表人诉讼制度就是其中的重大修改之一。康美案作为首个特别代表人诉讼案例,开启了特别代表人诉讼的先河,对于未来资本市场违法违规索赔和集体诉讼审判具有重要的借鉴意义。本文考察了康美案一审判决的市场反应以及独立董事的辞职和投票情况,以期为特别代表人诉讼执行效果提供经验证据。研究发现,在康美案一审判决结果公布后,对于上一年被处罚次数较多、收到问询函较多、发生财务重述以及投资者保护较弱的公司,市场反应更加负面。此外,康美案一审判决后一个月内,在最近一年被处罚、被问询次数较多以及内部控制和投资者保护较弱的公司中,独立董事辞职的概率更大,且这一效应只体现在非规定性辞职上。康美案一审判决四个月内,对于最近一年被处罚、被问询次数较多以及内部控制较弱的公司,独立董事投非赞成票的概率更大。本文具有以下两个方面的政策启示:

第一,证券特别代表人诉讼产生积极效果的前提条件是法律政策制度支持。2020年3月1日开始施行的新《证券法》探索建立了具有我国特色的证券集体诉讼制度,创新了诉讼制度安排。新《证券法》为私人执行机制与公共执行机制的有效落实提供了重要的法律制度基础(陈运森等,2020)。一方面,新《证券法》支持了创新型的私人执行机制,该机制是成熟证券市场投资者诉讼维权的主要手段;另一方面,新《证券法》强化了原有的公共执行机制,加大了监管机构对上市公司、管理层、审计师、独立董事等责任主体的处罚力度,同时责任主体的行政责任与民事责任相互促进,共同构建我国特色的保护中小投资者的有效制度安排。

第二,特别代表人诉讼能够取得成功需要新《证券法》条款设计与投服中心机制设置的共同作用。康美案经历了从“普通代表人诉讼”到“特别代表人诉讼”审理程序的转变,而在这个转变过程中,投服中心作为特别代表人参与诉讼成为关键。投服中心具有教育和监督两大职能(郑国坚等,2021),被学者称为“监管型小股东”(陈运森等,2021;何慧华和方军雄,2021)。投服中心通过持股来行权的监管方式实现了“公共执行机制”的作用,以投资者身份行使民事权利,体现了“私人执行机制”的角色。投服中心的公益性也有效避免了国外集体诉讼普遍存在的滥诉问题,更好地促进了政府监管与市场约束的协同发展。因此,投服中心是具有监管职能的公益性组织,也是中小股东的代表和诉讼代表人,能够有效实现“半私人—半公共”机制的作用。可以说,康美药业集体诉讼案件是投服中心创新投资者保护机制的胜利,是“私人执行机制”和“公共执行机制”相结合的创新机制的胜利。以往的文献对“私人执行机制”与“公共执行机制”的有效性和作用机理都进行了深入研究和比较,正是由于两者各有优势(Rose,2008),发挥各自优势的制度创新可以在某种程度上更好地保护投资者利益。如何探索出具有中国特色的私人执行机制与公共执行机制有机结合的制度是未来的重要研究方向。

① 2020年5月11日,党中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,做出“提高上市公司质量,强化投资者保护”的战略部署。2020年10月5日,国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号),在“总体要求”中指出“使上市公司运作规范性明显提升,信息披露质量不断改善,突出问题得到有效解决,可持续发展能力和整体质量显著提高”。

② 2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,明确要求抓紧推进证券纠纷代表人诉讼制度实施,加大重大违法案件查处惩治力度。2020年7月,最高人民法院发布《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》,接着证监会配套发布《关于做好投资者保护机构参加证券纠纷特别代表人诉讼相关工作的通知》,投服中心发布《中证中小投资者服务中心特别代表人诉讼业务规则(试行)》。

③ 参见“证监会有关部门负责人就康美药业特别代表人诉讼案作出判决答记者问”,http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c1556048/content.shtml。

④ 详见https://bhzx.btbu.edu.cn/tzzbhzs/bhzs/index.htm。

⑤ 本文使用事件日附近五日的累计超额回报CAR[−2,2]和CAR_ad[−2,2]进行了稳健性检验,结果相似。

⑥ 这里的变量选择和检验受到匿名审稿人意见的启发,感谢其建设性意见。

⑦ 本文的结论在稳健的标准误调整方法下依然成立。

⑧ 受篇幅限制,文中未列出稳健性检验结果。

⑨ 本文还采用PSM方法进行了稳健性检验。本文对三个非连续变量进行1:1无放回匹配,匹配效果比较理想。基于PSM方法的实证结果与预期一致,说明本文结论是稳健的。受篇幅限制,文中未报告上述结果。

⑩ 异议投票的分析和检验受到匿名审稿人意见的启发,感谢其建设性意见。

| [1] | 陈冬华, 章铁生, 李翔. 法律环境、政府管制与隐性契约[J]. 经济研究, 2008(3): 60–72. |

| [2] | 陈运森, 邓祎璐, 李哲. 非处罚性监管具有信息含量吗? ——基于问询函的证据[J]. 金融研究, 2018(4): 155–171. |

| [3] | 陈运森, 宋顺林. 美名胜过大财: 承销商声誉受损冲击的经济后果[J]. 经济学(季刊), 2018(1): 431–448. |

| [4] | 陈运森, 袁薇, 兰天琪. 法律基础建设与资本市场高质量发展——基于新《证券法》的事件研究[J]. 财经研究, 2020(10): 79–92. |

| [5] | 陈运森, 袁薇, 李哲. 监管型小股东行权的有效性研究: 基于投服中心的经验证据[J]. 管理世界, 2021(6): 142–158. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.06.027 |

| [6] | 褚剑, 方军雄. “惩一”必然“儆百”吗? ——监管处罚间接威慑失效研究[J]. 会计研究, 2021a(1): 44–54. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2021.01.004 |

| [7] | 褚剑, 方军雄. 外部监管环境与独立董事个体薪酬激励——基于监管处罚的溢出效应视角的研究[J]. 会计与经济研究, 2021b(6): 37–57. |

| [8] | 顾小龙, 辛宇, 滕飞. 违规监管具有治理效应吗——兼论股价同步性指标的两重性[J]. 南开管理评论, 2016(5): 41–54. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2016.05.005 |

| [9] | 何慧华, 方军雄. 监管型小股东的治理效应: 基于财务重述的证据[J]. 管理世界, 2021(12): 176–194. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.12.012 |

| [10] | 姜华东, 黄波. 新《证券法》、可感知法律威慑力与内幕交易零容忍监管[J]. 会计与经济研究, 2021(2): 84–102. |

| [11] | 李春涛, 薛原, 惠丽丽. 社保基金持股与企业盈余质量: A股上市公司的证据[J]. 金融研究, 2018(7): 124–142. |

| [12] | 刘星, 陈西婵. 证监会处罚、分析师跟踪与公司银行债务融资——来自信息披露违规的经验证据[J]. 会计研究, 2018(1): 60–67. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2018.01.010 |

| [13] | 陆蓉, 常维. 近墨者黑: 上市公司违规行为的“同群效应”[J]. 金融研究, 2018(8): 172–189. |

| [14] | 毛新述, 孟杰. 内部控制与诉讼风险[J]. 管理世界, 2013(11): 155–165. |

| [15] | 梅蓓蕾, 郭雪寒, 叶建芳. 问询函的溢出效应——基于盈余管理视角[J]. 会计研究, 2021(6): 30–41. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2021.06.003 |

| [16] | 宋衍蘅. 审计风险、审计定价与相对谈判能力——以受监管部门处罚或调查的公司为例[J]. 会计研究, 2011(2): 79–84. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2011.02.012 |

| [17] | 汤维建. 中国式证券集团诉讼研究[J]. 法学杂志, 2020(12): 100–112. |

| [18] | 吴溪, 张俊生. 上市公司立案公告的市场反应及其含义[J]. 会计研究, 2014(4): 10–18. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2014.04.002 |

| [19] | 夏立军. 司法改革与股市发展——中国股市能够无“法”而治吗?[J]. 会计与经济研究, 2014(5): 3–9. DOI:10.3969/j.issn.1009-6701.2014.05.001 |

| [20] | 谢志华, 崔学刚, 杜海霞, 等. 会计的投资者保护功能及评价[J]. 会计研究, 2014(4): 34–41. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2014.04.005 |

| [21] | 辛清泉, 黄曼丽, 易浩然. 上市公司虚假陈述与独立董事监管处罚——基于独立董事个体视角的分析[J]. 管理世界, 2013(5): 131–143. |

| [22] | 辛宇, 黄欣怡, 纪蓓蓓. 投资者保护公益组织与股东诉讼在中国的实践——基于中证投服证券支持诉讼的多案例研究[J]. 管理世界, 2020(1): 69–87. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.01.009 |

| [23] | 杨志强, 彭韵, 石水平. “瞒天过海”: 集体诉讼与投资者调研——基于新《证券法》颁布的事件研究[J]. 外国经济与管理, 2021(10): 135–152. |

| [24] | 张俊生, 曾亚敏. 独立董事辞职行为的信息含量[J]. 金融研究, 2010(8): 155–170. |

| [25] | 郑国坚, 张超, 谢素娟. 百股义士: 投服中心行权与中小投资者保护——基于投服中心参与股东大会的研究[J]. 管理科学学报, 2021(9): 38–58. |

| [26] | 祝继高, 李天时, Yang T X. 董事会中的不同声音: 非控股股东董事的监督动机与监督效果[J]. 经济研究, 2021(5): 180–198. |

| [27] | Arena M, Ferris S. A survey of litigation in corporate finance[J]. Managerial Finance, 2017, 43(1): 4–18. DOI:10.1108/MF-07-2016-0199 |

| [28] | Arena M, Julio B. The effects of securities class action litigation on corporate liquidity and investment policy[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2015, 50(1−2): 251–275. DOI:10.1017/S0022109015000010 |

| [29] | Brochet F, Srinivasan S. Accountability of independent directors: Evidence from firms subject to securities litigation[J]. Journal of Financial Economics, 2014, 111(2): 430–449. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.10.013 |

| [30] | Chen G M, Firth M, Gao D N, et al. Is China’s securities regulatory agency a toothless tiger? Evidence from enforcement actions[J]. Journal of Accounting and Public Policy, 2005, 24(6): 451–488. DOI:10.1016/j.jaccpubpol.2005.10.002 |

| [31] | Christensen H B, Hail L, Leuz C. Capital-market effects of securities regulation: Prior conditions, implementation, and enforcement[J]. The Review of Financial Studies, 2016, 29(11): 2885–2924. DOI:10.1093/rfs/hhw055 |

| [32] | Coffee Jr J C. Reforming the securities class action: An essay on deterrence and its implementation[J]. Columbia Law Review, 2006, 106(7): 1534–1586. |

| [33] | Crane A D, Koch A. Shareholder litigation and ownership structure: Evidence from a natural experiment[J]. Management Science, 2016, 64(1): 5–23. |

| [34] | Donelson D C, Flam R W, Yust C G. Spillover effects in disclosure-related securities litigation[J]. The Accounting Review, 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3467869 |

| [35] | Duan T H, Li K, Rogo R, et al. The myth about public versus private enforcement of securities laws: Evidence from Chinese comment letters[R]. Working Paper, 2019. |

| [36] | Gande A, Lewis C M. Shareholder-initiated class action lawsuits: Shareholder wealth effects and industry spillovers[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2009, 44(4): 823–850. DOI:10.1017/S0022109009990202 |

| [37] | Helland E. Reputational penalties and the merits of class-action securities litigation[J]. The Journal of Law and Economics, 2006, 49(2): 365–395. DOI:10.1086/505371 |

| [38] | Jackson H E, Roe M J. Public and private enforcement of securities laws: Resource-based evidence[J]. Journal of Finan- cial Economics, 2009, 93(2): 207–238. DOI:10.1016/j.jfineco.2008.08.006 |

| [39] | Jiang F X, Kim K A. Corporate governance in China: A modern perspective[J]. Journal of Corporate Finance, 2015, 32: 190–216. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2014.10.010 |

| [40] | La Porta R, Lopez-De-Silanes F, Shleifer A. What works in securities laws?[J]. The Journal of Finance, 2006, 61(1): 1–32. DOI:10.1111/j.1540-6261.2006.00828.x |

| [41] | Rose A M. Reforming securities litigation reform: Restructuring the relationship between public and private enforcement of rule 10B-5[J]. Columbia Law Review, 2008, 108(6): 1301–1364. |