2022第48卷第8期

2. 湖南省战略性新兴产业研究基地,湖南 湘潭 411201

2. Research Base of Strategic Emerging Industries in Hunan Province, Xiangtan 411201, China

一、引 言

学界将第二次世界大战后东亚地区的国际分工体系和产业发展过程比喻为“雁行模式”。“雁行模式”理论起源于日本经济学家Akamatsu(1932)提出的“雁行产业发展形态论”,后经Okita(1985)和Kojima(2000)等补充发展,形成了一个关于区域产业转移和产业发展的比较完整的理论解释。传统的“雁行模式”以产业间和产业内垂直分工为基础,按照日本—亚洲“四小龙”—东盟其他国家、中国沿海地区的产业发展顺序,形成以日本为核心的技术密集型产业—资本技术密集型产业—劳动密集型产业的“等级式”梯次产业分工体系(Ozawa,2011)。第二次世界大战以后,东亚“雁行模式”驱动区域经济快速增长,创造了“东亚奇迹”。

自20 世纪 80 年代以来,国际产业分工模式在产业间分工、产业内分工基础上,深入到工序环节,呈现出以产品内分工为主导,产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的多层次的国际分工体系,其主要形式包括产品内分工(Cao等,2017)、垂直专业化(Kwon和Ryou,2015)、全球价值链(Gereffi,1999)和全球生产网络(Yeung和Coe,2015)等。新的国际分工体系为各国特别是发展中国家参与全球分工提供了更大的机遇,各国不仅参与基于不同要素禀赋的产业间垂直分工体系和基于不同技术水平的产业内垂直分工体系,而且还参与基于不同技术和价值增值环节的产品内垂直分工体系。全球生产网络的发展使“一带一路”沿线各国产业分工合作由等级式转变为网络式,区域内国家基于自身比较优势,从不同的节点切入全球或区域生产网络,全方位、多层级地参与国际分工。产业链的封闭式线性排列转变为开放式多点联结,区域内不同层级的国家通过自主培育和从区域内外获取动态比较优势实现产业发展,形成了多层次、网络状的新型区域生产体系。

新国际分工体系下的产业发展仍然表现出明显的“雁行”梯度差异。以“一带一路”区域产业发展为例,高技术产业区域内出口规模较大的主要是高收入和中高收入国家,中等技术产业区域内出口规模较大的主要是中高收入和中低收入国家,低技术产业区域内出口规模较大的主要是中低收入和低收入国家。①但是,新国际分工下的产业“雁行”梯次发展又不同于传统“雁行模式”下的线性等级式产业发展格局。例如,2018年“一带一路”高技术产业区域内出口最多、增长最快的是中国,而不是经济发展水平、工业化水平和创新水平最高的新加坡。“一带一路”倡议提出后,越南半导体(高技术产业)区域内出口增速最快,缅甸和柬埔寨的通用机械设备(中高技术产业)区域内出口增速进入区域前三位。同时,新国际分工下“一带一路”区域内生产网络联系日益紧密,2000—2018年“一带一路”区域的中间品贸易网络密度由0.714持续增加至0.854,互惠性由0.374持续增强至0.561。②显然,传统的“雁行模式”理论已经难以解释新国际分工下产业梯次发展的新现象。首先,“雁行模式”理论是对产业间和产业内垂直分工体系的线性表达,没有从产品内分工的角度解释区域产业梯次发展,而以产品内不同工序和环节分工为标志的新国际分工已成为当前最主要的国际分工形式。其次,学界普遍认为东亚生产网络的产生和发展是对“雁行模式”的超越和替代(陆寒寅,2016),全球生产网络的发展使得封闭且只以产业结构自我完善为最终目的的雁首(日本)牵头的东亚“雁行模式”难以为继(黄群慧等,2015)。显然,新国际分工体系下的区域产业梯次发展需要有新的理论来解释。

本文提出产业发展的“新雁行模式”,并基于“一带一路”产业发展数据进行实证检验。国家或区域在产业发展阶段上具有明显的梯度和级差是“雁行”式继起发展的重要前提。“一带一路”沿线国家成员众多,广泛分布在东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、中欧、东欧等区域,经济发展水平覆盖了从低收入、中低收入、中高收入到高收入的所有层次,工业化水平包括前工业化、工业化初期前中后段、工业化中期前中后段、工业化后期前中后段、后工业化等所有层级,经济发展模式包含要素驱动、要素驱动向效率驱动转型、效率驱动、效率驱动向创新驱动转型、创新驱动等所有类型。“一带一路”沿线各国大多具有各自的比较优势,同时又在资源禀赋、经济发展水平和工业化发展阶段等方面具有巨大的差异,因此沿线国家具备“雁行”式产业发展的基础条件。

黄群慧等(2015)、张茉楠(2016)等学者提出基于产能合作和比较优势构建“一带一路”的“新雁阵”模式,将“一带一路”倡议打造成新雁阵模式的平台,但现有文献仅限于从产业发展梯次性的角度提出“新雁阵”模式的概念,并未对其内涵、运行机理和特征进行系统研究。产业发展梯次性只是“雁行”关系存在的基础,并不能反映“雁行”关系的完整内涵。本文不仅提出“新雁行模式”概念,而且从理论上分析“新雁行模式”在新国际分工下的作用机理与演进过程,概括“新雁行模式”的内涵特征,并用“一带一路”产业发展的经验证据进行验证。研究发现:“新雁行模式”符合“雁行”关系的基本内涵;但是,新国际分工体系下“新雁行模式”具有与东亚“雁行模式”不同的新特征,“新雁行模式”呈现出“大雁群”嵌套“小雁群”和“多级雁行”格局,新国际分工下部分低梯度国家实现“跨越式”发展,获得高技术产业发展的动态比较优势,部分高梯度国家仍然具有较低技术产业的动态比较优势;“一带一路”倡议对“新雁行模式”的发展有重要促进作用。

本文的边际贡献主要体现在两个方面:一是在溯源传统“雁行”理论并总结其基本内涵的基础上,提出产业发展的“新雁行模式”,分析其在新国际分工体系下的运行机理和主要特征;二是使用“一带一路”出口贸易数据对“新雁行模式”的主要特征进行实证检验,分析“一带一路”倡议对“新雁行模式”的影响,进而有针对性地提出促进区域经济和产业发展的政策建议。

二、“新雁行模式”的理论分析

(一)传统“雁行模式”理论溯源

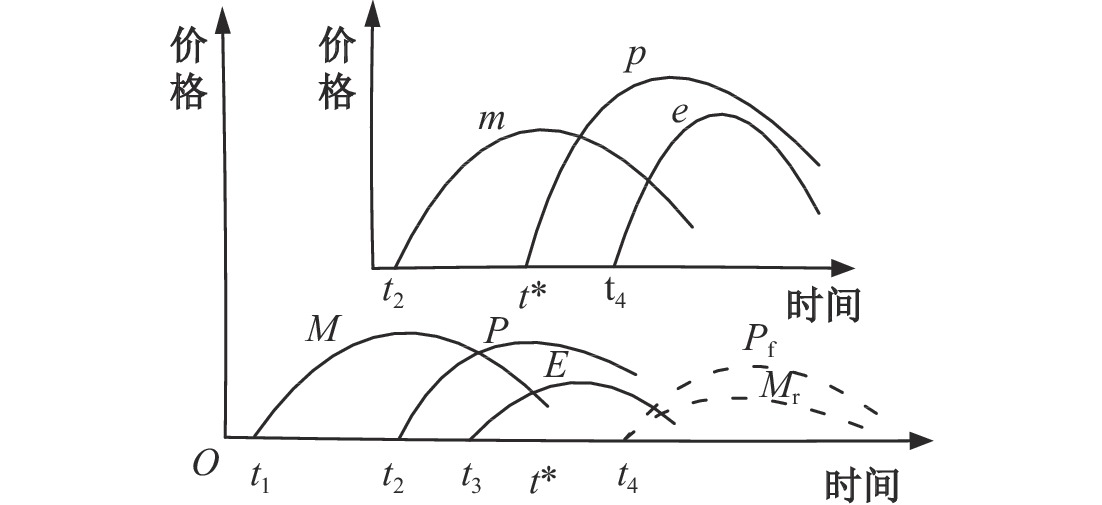

1.“雁行模式”的理论原型:M—P—E路径。“雁行模式”强调通过区域内贸易和生产性投资实现产业发展,其理论实质在于工业化追赶和区域产业转移。其中,Akamatsu(1932)的“雁行模式”理论以新产品贸易为基础,阐释后发国家制造业将进口替代战略和出口导向战略有机结合,实现后发国家的工业化追赶。进口(M)—国内生产(P)—出口(E)的发展路径如图1所示,③其中M—P—E表示消费品(棉织品)的工业化追赶路径,m—p—e表示资本品(纺织机器)的工业化追赶路径。具体可概括为四个阶段:消费品进口阶段、消费品进口替代和资本品的进口阶段、消费品出口和资本品的进口替代阶段、消费品出口减少和资本品开始出口阶段。M—P—E路径不仅可以描述从消费品到资本品的发展,而且也可以描述原始产品—简单产品—复杂产品—精炼产品的发展过程。

|

| 图 1 传统“雁行模式”:M−P−E路径 |

山泽逸平(2001)对Akamatsu(1932)的工业化追赶路径进行了拓展,从新产品国际贸易梯次更替的角度解释“雁行模式”,提出包含引进、进口替代、出口增长、成熟和逆进口五个阶段工业化追赶的“产业雁行发展形态”,其中逆进口是由次梯度国家更具优势的产品出口的挤出效应而导致的。

2.“雁行模式”的理论发展:产业转移路径。Okita(1985)研究“雁行模式”对区域工业化的影响,认为从日本发端的“雁行模式”产业转移是亚洲经济增长的引擎。Kojima(2000)引入外商直接投资(FDI),将“雁行”理论扩展到区域内国际分工。如图1虚线所示,随着一国工资上涨,该国逐渐将失去比较优势的劳动密集型消费品(棉织品)的生产(Pf)转移至工资水平更低的国家,然后通过逆进口(Mr)补充国内生产的不足。显然,逆进口的出现是产业转移的结果。

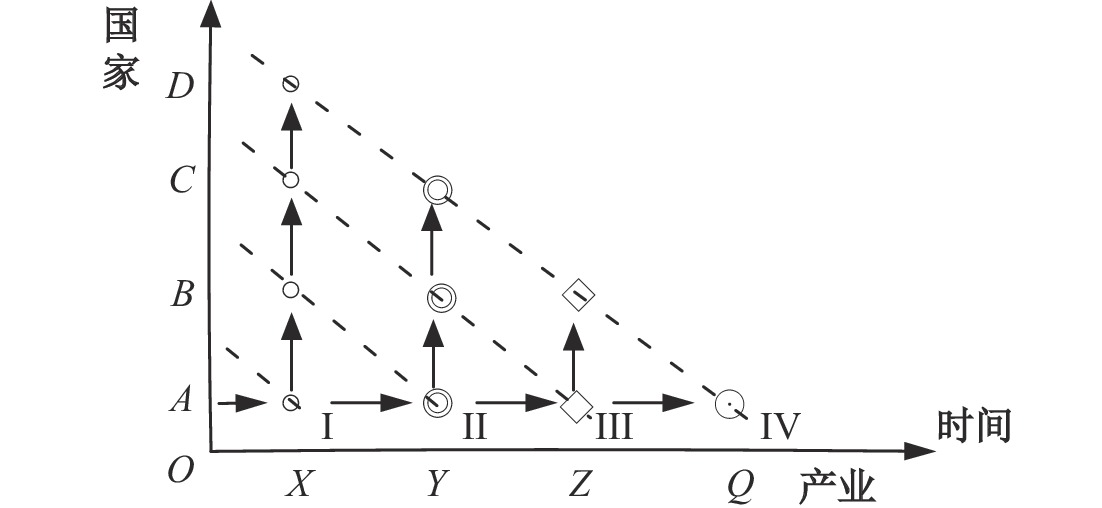

Kojima(2000)进一步提出后发国家通过产业转移实现产业发展的两种途径:一是基于产业内周期实现现有产业的产品升级,如从棉花到羊毛再到合成纺织品等;二是基于产业间周期实现新产业发展,如从纺织业到钢铁制造业再到造船业等。图2展示了后发国家通过产业转移实现“产业多元化和高级化”的过程,图中A为“雁行”领飞国家,B、C和D依次起飞,X至Q表示产业升级的顺序。第I阶段,A国完成X产业的追赶过程,具有X产业比较优势;第II阶段,A国获得Y产业比较优势,将失去比较优势但在B国具有比较优势的X产业转移到B国;第III阶段,A国的比较优势产业升级为Z产业,将失去比较优势的Y产业转移至B国,同时B国将失去比较优势但在C国具有比较优势的X产业转移至C国。如此形成了以A国为雁首,各国依次起飞的产业发展“雁行模式”。

|

| 图 2 传统“雁行模式”:产业转移路径 |

3.“雁行”形态产业发展的基本内涵。根据传统“雁行模式”理论,开放经济下区域产业发展的“雁行模式”由新产品贸易和产业转移共同推动,传统“雁行模式”下比较优势的动态变化主要来源于区域内基于不同要素禀赋的产业间垂直分工,以及基于不同技术水平的产业内垂直分工。传统“雁行模式”理论包括三个基本内涵(车维汉,2014):一是区域内各国的发展阶段具有梯次性;二是以垂直分工为基础的比较优势动态变化和动态产业转移,表现为各产业比较优势在不同梯次国家间单向转移,以维持“雁行”产业结构梯度升级序贯;三是“雁行”结构推进使各国实现“生产效率化”和“生产多元化和高级化”,表现为生产能力提高和产业结构优化升级。

(二)“新雁行模式”的运行机理及主要特征

1.“新雁行模式”的运行机理。新国际分工体系为区域产业转移和产业发展提供了新空间和新动力。新国际分工体系形成产业间分工、产业内分工以及工序分工并存的复杂生产网络(梁碧波,2013),随着新国际分工的发展,贸易合作和产业转移突破了国家间最终产品贸易和产业间整体性转移的模式,向中间品贸易和部分生产工序转移的模式演进(刘友金和胡黎明,2011)。在新国际分工体系下,产品内分工本质上仍然是垂直专业化分工(王孝松和谢申祥,2009),区域内有明显梯度差异的各国产业渐次起飞,既有来源于不同产业和产品的梯次发展,也有来源于产品内不同环节的梯次发展。这里将新国际分工体系下的区域产业梯次发展现象称之为“新雁行模式”。

“新雁行模式”符合传统“雁行模式”的基本特征,但是与传统“雁行模式”相比,又具有不同的运行机理和发展趋势。在“新雁行模式”分析框架下,后发国家的产业发展仍然遵循贸易和投资两个路径。在贸易路径下,后发国家将进口替代战略和出口导向战略有机结合,可以直接沿着新产品的M—P—E路径实现工业化追赶,也可以通过进口关键或核心零部件,获得新产品的比较优势并实现产业升级。在投资路径下,随着国际分工体系不断深化,在区域内存在产业发展梯度差异的国家之间,既有不同资源禀赋的产业间梯次转移,也有不同技术水平的产业内梯次转移,还有同一产品生产链或价值链上不同技术水平和价值增值环节的产品内梯次转移。低梯度和高梯度国家之间的产业转移具有双向性,低梯度国家承接高梯度国家转出的中低端产业或者高端产业的低附加值环节,同时在发达国家“再工业化”战略引导下,低梯度国家的部分高端制造业和价值链上游环节也可能回流至高梯度国家。

“新雁行模式”根植于全球或区域生产网络,刻画网络式的产业关联。各国基于要素禀赋和比较优势,积极参与区域内分工,培育或从区域内获取动态比较优势,通过区域内贸易合作和产业转移实现产业发展;各国还可以从不同的节点嵌入全球生产网络,积极参与全球分工,培育或从区域外获取动态比较优势,通过全球贸易合作和国际产业转移实现产业发展。

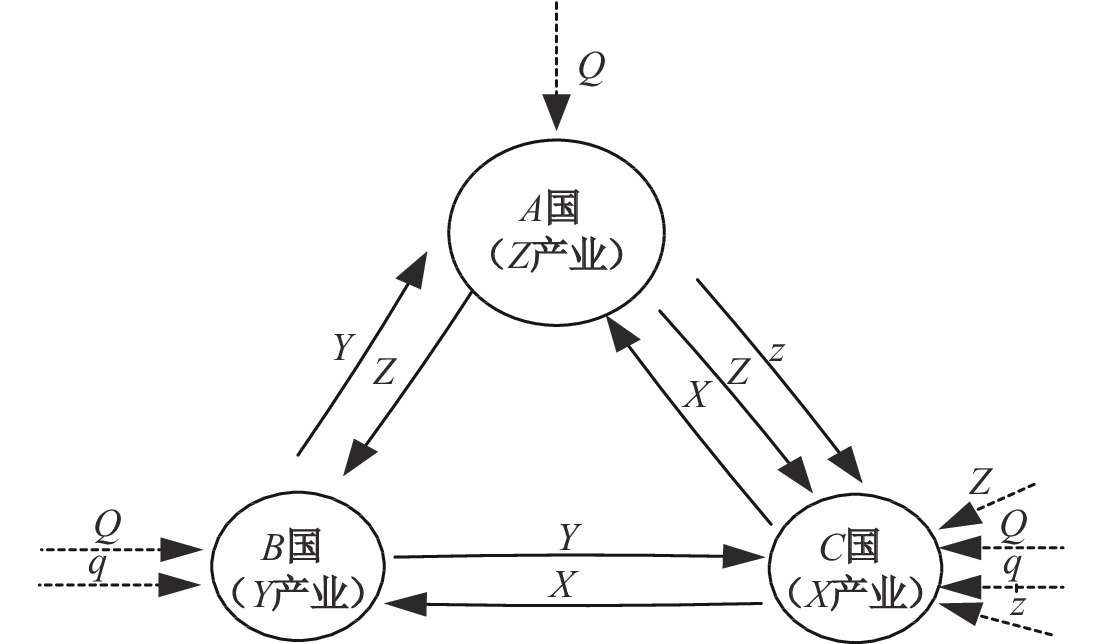

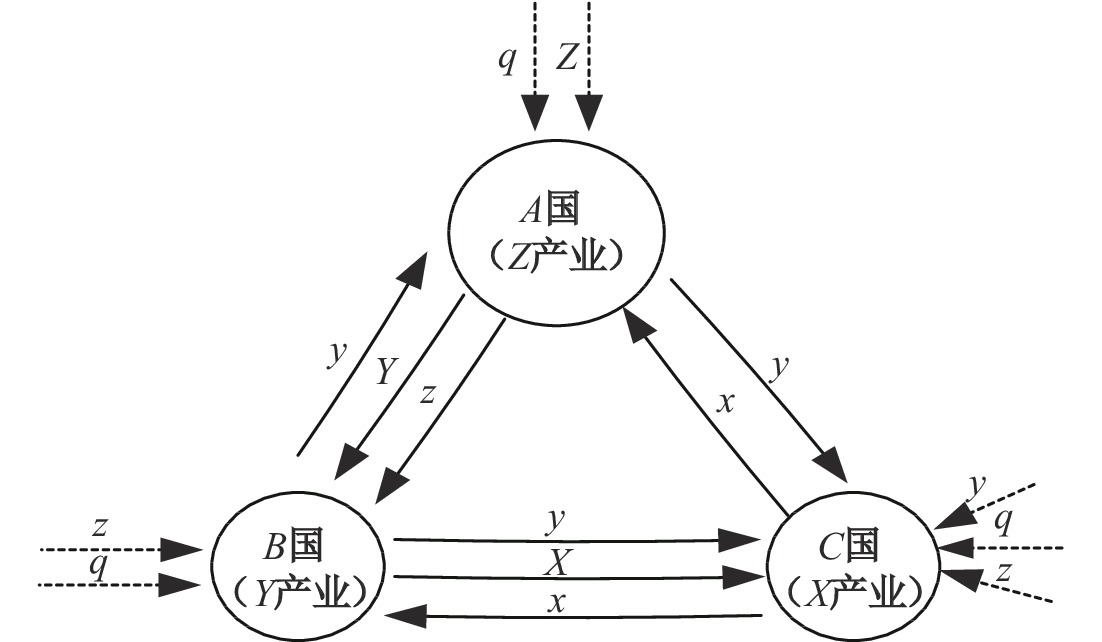

2.“新雁行模式”的演进过程。在新国际分工体系下,“新雁行模式”的演进主要有贸易合作和产业转移两条路径,分别用图3和图4表示。A国为“新雁行模式”中的领飞国家,B和C依次起飞,X、Y、Z和Q表示技术水平由低到高的产业或产品,A、B和C三国的比较优势产业分别为Z、Y和X。x—q在贸易路径中表示产业X—Q的核心或者关键零部件出口,在产业转移路径中表示产品X—Q生产的某个价值链环节,顺梯次转移的是价值链较低环节,逆梯次转移的是较高环节。带箭头的实线表示区域内的产业联系,虚线表示与区域外的产业关联。

|

| 图 3 “新雁行模式”:贸易合作路径 |

|

| 图 4 “新雁行模式”:产业转移路径 |

图3基于M—P—E贸易合作路径分析“新雁行模式”下的产业发展。A国生产具有比较优势的产品Z并向较低梯度国家B和C出口,从B和C国分别进口较低技术产品Y和X以满足国内需求,同时从区域外更高梯度国家进口更高技术产品Q,经历M—P—E路径,逐步获得Q产业的动态比较优势。B国生产并出口具有比较优势的产品Y,从A国进口新产品Z,经过M—P—E路径,逐渐获得Z产业的动态比较优势。全球生产网络中B国还可以从区域外进口更高技术的新产品Q,经历M—P—E路径,或者进口核心或关键零部件q直接投入到国内Q产品的生产,从而增强Q产业的比较优势。C国是区域内的低梯度国家,一方面C国可以从B国进口新产品Y,通过M—P—E路径获得Y产业的动态比较优势,另一方面C国也可以从A国或者区域外进口Z产品,甚至从区域外进口Q产品,经历M—P—E路径,获得Z产业或者Q产业的动态比较优势。新国际分工下C国还可以通过从区域外进口核心或关键零部件

图4从产业转移角度分析“新雁行模式”下的产业发展。从产业转移来看,A国承接区域外高梯度国家的Z产业转移,将失去比较优势的Y产业转移至较低梯度的B国,B国将失去比较优势的X产业转移至更低梯度的C国,从而A国Z产业、B国Y产业和C国X产业的比较优势得到实现和强化;从环节转移来看,A国从区域外承接高技术产业Q较低环节q的生产转移,将优势产业Z的部分较低技术环节z转移至B国,将Y产业部分较低技术环节y转移至更低梯度的C国,B国将优势产业Y的部分较低技术环节y转移至C国,从而A、B和C三国分别获得Q产业、Z产业和Y产业的动态比较优势实现产业升级。全球生产网络中的B国还可以从区域外承接产业Z和Q的较低环节z和q的生产转移,C国可以从区域外承接较高产业Z、Y和Q的较低环节z、y和q的生产转移。因此,新的国际分工体系下低梯度国家可以通过承接高技术产业的低技术和价值增值环节的生产转移,从区域内外获得发展高技术产业的机会。

新国际分工体系下,不同梯度国家之间的不同生产环节的转移具有双向性,低梯度国家具有比较优势的产业的较高技术环节可能转移至高梯度国家。如图4所示,低梯度国家C的优势产业X的较高技术环节x可能转移至较高梯度国家B,甚至更高梯度国家A;较高梯度国家B的优势产业Y的较高技术环节y可能转移至更高梯度国家A。

显然,如果具备一定的产业发展基础,“新雁行模式”下所有国家均有可能从区域内外获得发展更高层次产业的机会,这不同于产业发展顺序上严格遵循“等级式”(Ozawa,2011)梯次发展的传统“雁行模式”。尽管较高梯度国家拥有更高的工业化水平、技术能力和生产效率,在发展和承接新产业上更具有比较优势,但是“新雁行模式”下工业基础较好的次梯度国家也有可能实现跨越式发展,新国际分工体系缩短了全球生产网络的准入“门槛”(陈俊营和方俊智,2020),各国通过贸易和投资形成多层次、网络状的新型区域“梯次”生产体系。

3.“新雁行模式”的主要特征。“新雁行模式”是对新国际分工背景下“雁行”产业发展形态的理论概括。一方面,“新雁行模式”满足产业发展“雁行”关系的基本内涵,即各国产业发展具有梯次性,产业发展实现“生产效率化、多元化和高级化”以及基于“垂直分工”的各产业比较优势在不同梯次国家间单向转移。另一方面,新国际分工体系下“新雁行模式”呈现出与传统“雁行模式”不同的新特征:(1)“新雁行模式”下的“大雁群”可能由多个“小雁群”构成。“新雁行模式”依托于全球生产网络,并且其“雁行”结构可以通过区域生产网络结构反映和表达,网络内部根据彼此的联系和依赖程度可能形成不同子群;(2)“新雁行模式”下产业发展可能呈现“多级雁行”格局,新兴经济体可能成长为某些较高技术产业的“领头雁”。新国际分工体系下,不同梯次国家均可能从区域内外获得动态比较优势,“大雁群”和“小雁群”的“雁首”可以更替,不同国家或地区可以成为不同产业部门的“领头雁”,低梯度国家可能通过跨越式发展成长为较高技术产业的“领头雁”,高梯度国家可能因为较低技术产业较高环节的转移或回流,成为较低技术产业的“领头雁”。

接下来,本文基于贸易合作和产业转移两个“雁行”式产业发展实现路径,实证检验“一带一路”产业发展的“新雁行模式”,探索新国际分工体系下“新雁行模式”的动态演变特征,进而提出有利于推进“新雁行模式”和促进“一带一路”产业发展的政策建议。

三、基于“一带一路”出口网络演进的实证分析

(一)各国出口贸易的梯次性

对新产品或者关键零部件的M—P—E贸易合作与工业化追赶,是后发国家实现产业发展的重要途径。出口是生产效率的体现,一国的出口可以反映该国的整体生产能力与绝对优势(Martincus和Carballo,2008)。这里采用2000—2018年包含中国在内的“一带一路”64个成员国④ 间的出口数据,⑤分析“一带一路”出口网络及其结构演变,验证“新雁行模式”的存在性,探讨新国际分工体系和全球生产网络下“新雁行模式”的层级关系、关联程度和动态演变特征。

用各国的“一带一路”区域内出口数据构建出口贸易网络,可以反映区域内各国的产业发展水平和绝对优势,数据来源于联合国商品和贸易数据库(UN Comtrade)。根据2018年沿线各国的区域内贸易出口总额,将沿线64个国家分为四个层级:⑥第一层级国家16个,平均出口额1394.879亿美元;第二层级国家16个,平均出口额207.361亿美元;第三层级国家18个,平均出口额56.383亿美元;第四层级国家14个,平均出口额8.698亿美元。沿线各国的出口贸易差异较大,具有明显的“梯次性”特征,能够反映各国产业发展的“雁行”形态。其中,中国是“一带一路”的贸易枢纽和“领头雁”,俄罗斯、新加坡、印度、马来西亚等位居前列,“雁尾”则包括也门、马尔代夫、不丹、黑山、尼泊尔等国家。

(二)区域内出口变化与“生产效率化”

“一带一路”沿线各国的出口动态变化能够反映区域整体生产效率的变化,“一带一路”区域出口贸易增长迅速,反映出区域整体生产效率持续提升。2000年沿线64个国家区域总出口为12681亿美元,到2018年增长至71766 亿美元,年均增长率为25.88%;“一带一路”区域总出口占世界总出口的比重也明显上升,2000—2018年占世界总出口的比重由19.522%上升至36.625%。

“一带一路”区域内的相互出口大幅增加,增长率高于区域总出口增长率。2000年64个国家的区域内出口规模为3403亿美元,2018年增加到26772亿美元,年均增长率为38.156%。2018年区域内出口规模最大的国家是中国(7124.520亿美元),区域内出口规模超过1000亿美元的国家有俄罗斯、新加坡、印度、马来西亚、泰国和阿联酋。“一带一路”区域内出口占区域总出口的比重也大幅上升,2000年区域内出口占区域总出口的比重为26.832%,2018年上升至37.305%。2000—2018年区域内出口增幅位列前五的国家有中国、俄罗斯、新加坡、印度和阿联酋,区域内出口规模增长在500亿美元以上的还有泰国、马来西亚、越南、波兰、土耳其、伊拉克和捷克。根据数据分析,样本区间内“一带一路”区域整体生产效率明显提高,区域内经济联系日益密切,符合“生产效率化”的基本内涵。

(三)“新雁行模式”下的贸易网络结构及演变

与传统“雁行模式”基于产业间和产业内分工的等级式的梯次发展关系不同,新国际分工体系下“一带一路”产业发展的“新雁行模式”则是基于产品内分工的全球生产网络,形成了网络型的梯次发展关系。本文通过观察“一带一路”区域内出口网络结构及其变化,分析“新雁行模式”下各国基于总体生产能力和绝对优势的梯次关系、关联程度和动态演变。⑦

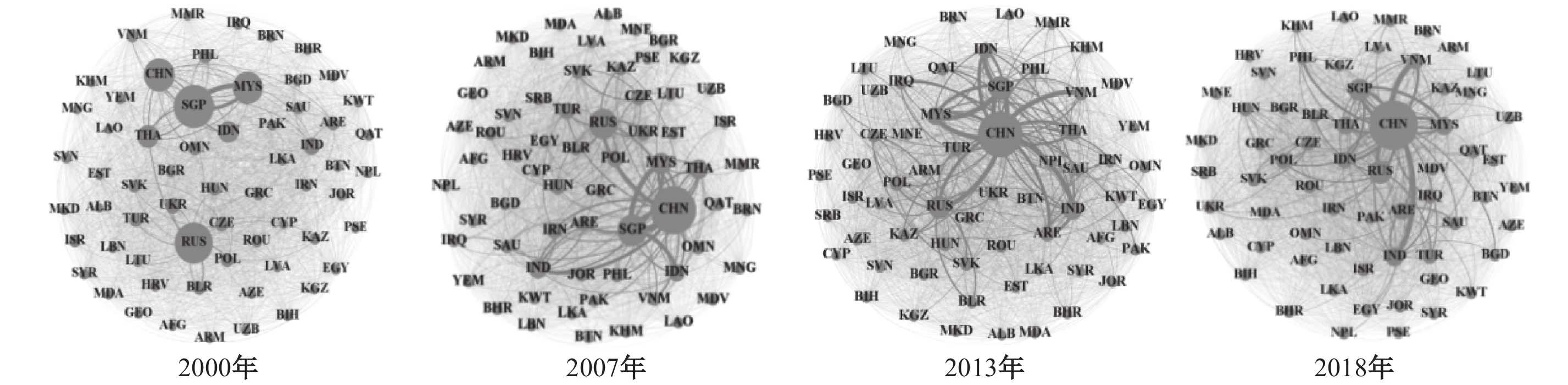

本文采用图论和社会网络分析方法,借助Gephi0.9.2软件实现“一带一路”区域内出口网络结构的可视化表达,图5展示了2000年、2007年、2013年和2018年的“一带一路”区域内贸易网络结构及其演化情况。图中各节点表示不同的国家,节点大小表示用出口总金额衡量的各国整体生产效率,节点间的连线表示不同国家之间的贸易出口情况,连线的数量和粗细程度表示各国的联系和依赖程度。从图中可以看出,“一带一路”国家之间通过出口网络紧密相连。2000年“一带一路”区域内出口排名前五的国家依次是新加坡、俄罗斯、中国、马来西亚和泰国,2007年依次是中国、新加坡、俄罗斯、马来西亚和泰国,2013年依次是中国、新加坡、俄罗斯、印度和马来西亚,2018年依次是中国、俄罗斯、新加坡、印度和马来西亚。

本文进一步利用Gephi软件,采用blondel算法对“一带一路”贸易网络结构进行模块化分析,发现“一带一路”沿线各国贸易联系的紧密程度存在明显差异,在 “大雁群”内部,存在三个“小雁群”,图5反映了“新雁行模式”下“大雁群”和“小雁群”的结构演化情况。2000年“大雁群”的领头雁是新加坡,“小雁群”的雁首分别是新加坡、俄罗斯和印度,其中以新加坡为雁首的“小雁群”是大雁群的主体,出口占区域内总出口的比重为54.268%,另外两个“小雁群”(分别以俄罗斯和印度为雁首)的出口占比分别为36.219%和9.513%;2007年中国接替新加坡成为“大雁群”的领头雁,“小雁群”的雁首分别是中国、俄罗斯和印度,以中国为雁首的“小雁群”是“大雁群”的主体,出口占区域内总出口的比重为49.454%,另外两个“小雁群”(分别以俄罗斯和印度为雁首)的出口占比分别为36.322%和14.224%;2013年雁群结构与2007年相似,但各“小雁群”的重要性有所变化,以中国、俄罗斯和印度为雁首的“小雁群”出口占比分别为53.721%、30.122%和16.157%,以中国和印度为雁首的“小雁群”出口占比持续增加;2018年,中国仍然是“大雁群”的领头雁,以中国为雁首的“小雁群”出口占比继续增加至60.854%,俄罗斯和部分独联体国家进入以中国为雁首的“小雁群”,俄罗斯成为该“小雁群”中仅次于中国的重要成员。以印度为雁首的“小雁群”,出口占比增加至20.953%。波兰替代俄罗斯成为“小雁群”的雁首,并且该子群的出口占比大幅下降至13.193%。“新雁行模式”下,“大雁群”可以由几个“小雁群”组成,雁群结构是动态变化的,“大雁群”的领头雁和“小雁群”的雁首均可以更替。

|

| 图 5 2000—2018年“一带一路”区域贸易网络演变情况 |

“一带一路”沿线各国在“新雁行模式”中的位序不断更替变化。结果显示,2018与2000年相比,孟加拉国和老挝上升13个位次,伊拉克和蒙古上升12个位次,我们注意到,这四个国家均为“一带一路”沿线重要节点国家,且与中国开展了深度合作。上升10个位次以上的国家还包括伊朗、拉脱维亚和卡塔尔。阿塞拜疆、缅甸、阿联酋、波黑、格鲁吉亚、柬埔寨、沙特阿拉伯、埃及和越南上升7个位次以上。位次上升的国家还有中国、印度、马其顿、保加利亚、罗马和亚美利亚等。位次下降最多的是也门和叙利亚,分别下降了35位和26位,其次是阿曼、乌克兰和尼泊尔,这些国家下降都超过10个位次,下降较多的还有塞浦路斯、白俄罗斯、以色列、斯里兰卡、约旦、文莱、斯洛文尼亚、黎巴嫩和希腊,科威特、新加坡和捷克的位次也有所下降。显然,政局稳定和经济基础较好的新兴市场国家在出口网络中的位序上升更快,随着新兴市场国家积极参与国际分工和全球生产网络,其比较优势得到较好发挥,生产效率和出口能力随之快速提升。

四、基于“一带一路”产业比较优势转移的实证分析

(一)区域分工体系的层级结构

“雁行”式的产业转移直接产生于比较优势的动态变化(蔡昉等,2009),“新雁行模式”下,国际分工演进能够加速比较优势的动态变化,并催生新的比较优势。由于缺少分行业的跨国产业转移数据,这里用不同产业的比较优势在不同梯次国家间的转换来表示显性和潜在的产业转移,并验证“一带一路”产业发展的“新雁行模式”。

本文借鉴Rana(1990)等文献,计算“一带一路”各国不同产业的比较优势指数,并分析其时间变化,验证“新雁行模式”的梯次性及“多级雁行”格局;参考Dowlinga和Cheang(2000)的研究方法,计算各国国内各产业比较优势变化的Spearman秩相关系数(

本文选取相对贸易优势指数(

| $ {RTA}_{ij}=\frac{{X}_{ij}/\sum _{i}{X}_{ij}}{\sum _{j}{X}_{ij}/\sum _{i,j}{X}_{ij}}-\frac{{M}_{ij}/\sum _{i}{M}_{ij}}{\sum _{j}{M}_{ij}/\sum _{i,j}{M}_{ij}} $ |

其中,

在实证检验之前,需要对“一带一路”沿线国家的产业发展梯次层级进行初始划分。本文参照Kojima(2000)和Kalotay(2004)等研究“雁行模式”的分层方法,根据2018年各国人均GDP将沿线各国划分为四个层级。⑧与此同时,采用2000—2018年57个“一带一路”沿线国家的进出口数据,⑨根据OECD制造业技术划分标准,将19个制造业行业划分为低、中低、高、中高四个技术层级。数据来源于UN Comtrade的进出口贸易数据(SITC Rev.3)。

(二)“新雁行模式”下的“多级雁行”格局

表1展示了2018年“一带一路”四个不同技术层级制造业产业比较优势指数排名前十的国家。数据显示,低技术产业“纺织、纺织品、皮革及鞋类制造”具有比较优势的主要是巴基斯坦、柬埔寨等人均GDP在第三和第四层级的国家,中国、土耳其等少数第二层级国家在低技术产业上仍有比较优势;中低技术产业“基本金属和金属制造”具有比较优势的主要是人均GDP在第二和第三层级的国家,巴林、希腊等少数第一层级国家在中低技术产业上仍有比较优势;中高技术产业“电气机械和设备制造”具有比较优势的国家大致均匀地分布于第一、第二和第三层级,说明比较优势已经由第一和第二层级向第三层级转移;高技术产业“广播、电视和通信设备制造”具有比较优势的主要是人均GDP在第一层级的国家,但也出现了向第二和第三层级国家转移的趋势,菲律宾、越南等少数低层级国家在高技术产业上出现“跨越式”发展。显然,各产业在“一带一路”国家的分布既具有明显的“梯次性”结构特征,又发生明显的“跨越式”发展现象。⑩

| 位序 | 纺织、纺织品、皮革及鞋类制造 | 基本金属和金属制造 | 电气机械和设备制造 | 广播、电视和通信设备制造 |

| 1 | PAK4(10.712) | UKR3(2.785) | PHL3(3.510) | PHL3(1.248) |

| 2 | KHM4(8.299) | MNE2(2.517) | MDA3(3.140) | MYS2(0.904) |

| 3 | ALB3(4.410) | BHR1(2.396) | MKD3(1.468) | VNM3(0.903) |

| 4 | MMR4(3.308) | BGR2(1.189) | SRB2(1.341) | SGP1(0.647) |

| 5 | JOR3(2.967) | GEO3(1.041) | ROU2(1.270) | SVK1(0.423) |

| 6 | VNM3(2.685) | BIH3(0.925) | CHN2(0.954) | ISR1(0.406) |

| 7 | TUR2(2.378) | ARM3(0.769) | BGR2(0.683) | LAO3(0.396) |

| 8 | CHN2(2.278) | GRC1(0.749) | SVN1(0.603) | CYP1(0.381) |

| 9 | IND4(2.013) | SRB2(0.651) | HUN1(0.562) | EST1(0.259) |

| 10 | MDA4(1.108) | RUS2(0.497) | EST1(0.532) | LVA1(0.157) |

从表1还可以看出,新国际分工体系下,低梯度国家部分较低技术产业的较高环节可能向高梯度国家转移或回流,增强高梯度国家某些较低技术产业的比较优势。根据计算结果,第一层级国家巴林的“基本金属和金属制造”的

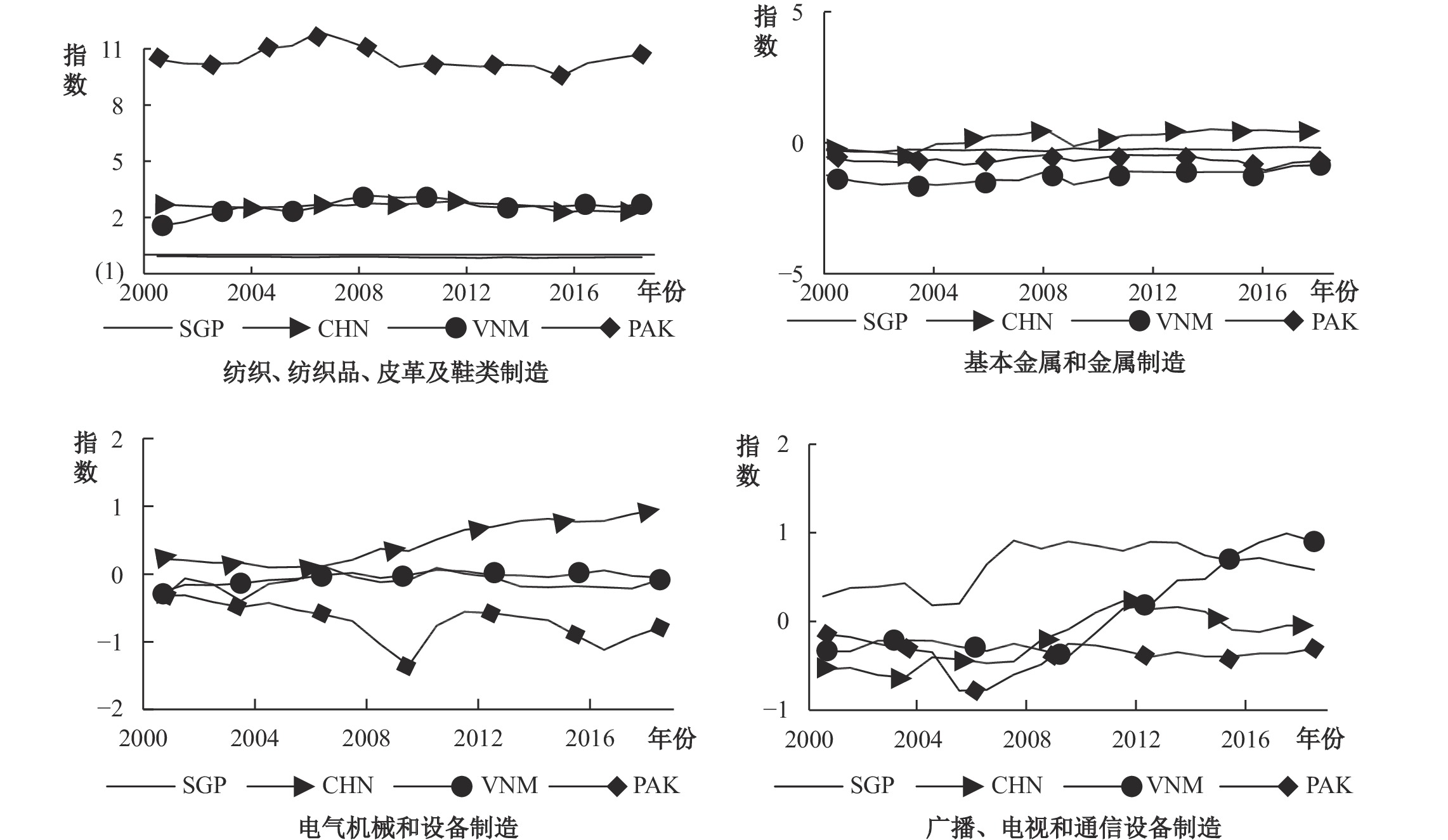

接下来,探讨“新雁行模式”下各国产业比较优势的动态变化趋势。在四个“雁行”层级中各选取一个典型国家,分别是新加坡、中国、越南和巴基斯坦,各国各产业RTA指数的动态变化如图6所示。“纺织、纺织品、皮革及鞋类制造”最具有比较优势的国家是巴基斯坦,接下来分别是越南、中国和新加坡,其中,新加坡的指数为负且略微下降,中国的RTA指数为正但出现下降趋势,越南的RTA指数高于中国,巴基斯坦的RTA指数高且有上升趋势。可以看出,低技术产业“纺织、纺织品、皮革及鞋类制造”的比较优势已经顺梯次由较高层级国家转移至较低层级国家。“基本金属和金属制造”和“电气机械和设备制造”产业最具比较优势的国家是中国,其次是新加坡,中国在这两个产业上的RTA指数明显上升,表明较低技术和较高技术产业的比较优势可能发生顺梯度转移,新加坡作为区域内最高层级国家在较低和较高产业上均丧失了比较优势,越南和巴基斯坦的RTA指数为负数,表明低层级国家在较高技术产业上仍然不具比较优势。高技术产业“广播、电视和通信设备制造”的RTA指数除越南外,整体上表现出明显的比较优势顺梯度分布,而且新加坡和中国的RTA指数呈现上升趋势。可见,“一带一路”各产业在不同层级国家的比较优势分布及其变化符合“垂直分工”和“梯次性”特征。

|

| 图 6 不同层级国家典型产业的RTA动态变化 |

“新雁行模式”下,少数国家的产业有“跨越式”发展的可能。从2013年起,越南高技术产业“广播、电视和通信设备制造”的RTA指数甚至超过了中国和新加坡,出现了“跨越式”发展现象。近年来,越南电子产品制造和智能手机制造这两个产业的出口占越南出口的比重超过23%,但是越南电子产业主要以生产零配件及组装电子产品为主,主要属于低技术和低附加值环节。⑪

“一带一路”不同产业发展呈现出“多级雁行”格局。如表2所示,四个低技术产业比较优势最高的国家分别是巴基斯坦、亚美尼亚、拉脱维亚和波黑,五个中低技术产业比较优势最高的国家分别为乌克兰、以色列、巴林、塞尔维亚和菲律宾,五个中高技术产业比较优势最高的国家分别是中国、马其顿、约旦、斯洛伐克和摩尔多瓦,五个高技术产业比较优势最高的国家分别为以色列、菲律宾、中国、以色列和塞浦路斯。显然,“新雁行模式”下,“一带一路”各国形成了不同产业交错、不同国家领头的“多级雁行”格局。部分新兴市场国家成为中高和高技术产业的“领头雁”,其中,中国是“铁路机车及其他交通设备”和“办公、会计和计算机设备”产业的“领头雁”,并且在“轮船制造和修理”(排名第二)、“其他机械设备”(排名第二)等产业上位居前列;第三层级国家菲律宾实现了“跨越式”发展,成为高技术产业“广播、电视和通信设备”的“领头雁”。部分高梯度国家仍然是较低技术产业的“领头雁”,如拉脱维亚是低技术产业“木材、纸制品、印刷和出版”的“领头雁”,以色列是中低技术产业“其他非金属矿物制品”的“领头雁”。“多级雁行”形态表明,“一带一路”区域正在实现国际投资和技术获取来源的多元化,明显不同于传统“雁行模式”下外国直接投资和技术来源偏重于某一国家的格局。

| 类型 | 各产业最具比较优势的国家 | 类型 | 各产业最具比较优势的国家 |

| 低技术产业 | 纺织、皮革及鞋类制造:PAK(10.712) | 中低技术产业 | 基本金属和金属制造:UKR(2.78) |

| 食品制造、饮料和烟草:ARM(4.970) | 其他非金属矿物制品:ISR(7.431) | ||

| 木材、纸制品、印刷和出版:LVA(6.261) | 焦炭、炼油产品及核燃料:BHR(11.0473) | ||

| 其他制造业、再生产品:BIH(2.961) | 橡胶和塑料制品:SRB(2.789) | ||

| 轮船制造和修理:PHL(2.172) | |||

| 中高技术产业 | 铁路机车及其他交通设备:CHN(1.651) | 高技术产业 | 医疗、精密和光学仪器:ISR(1.560) |

| 其他机械设备:MKD(0.906) | 广播、电视和通信设备:PHL(1.248) | ||

| 化学制品(不含制药):JOR(1.966) | 办公、会计和计算机设备:CHN(2.082) | ||

| 汽车、挂车和半挂车:SVK(1.405) | 制药:ISR(1.858) | ||

| 电气机械和设备:MDA(3.140) | 航空航天器制造:CYP(2.201) |

(三)“新雁阵模式”下的生产多元化和高级化

本文借鉴Dowlinga等(2000)的方法,探讨“新雁行模式”是否促进了沿线各国的产业结构优化与升级。计算出每一个样本国家RTA指数的Spearman秩相关系数(

从表3可以看出,2000—2018年“一带一路”区域的大多数国家的制造业都经历了显著的结构变化,呈现出“产业多元化和高级化”趋势。新加坡大力发展高新技术产业,制造业增加值保持平稳较快增长,产业结构也持续向合理化迈进,其

| 层级 | 国家 |

|

|

|

平均② |

| 第一层级 | SGP | 0.4158* | 0.4228* | −0.6018*** | 0.593 |

| BHR | 0.4789** | 0.6667*** | 0.5667** | ||

| EST | 0.4596** | 0.7018*** | 0.8211*** | ||

| 第二层级 | POL | 0.3965* | 0.4175* | 0.9193*** | 0.613 |

| MYS | 0.4982*** | 0.6579*** | 0.9456*** | ||

| CHN | 0.7228* | 0.7421** | 0.9825* | ||

| 第三层级 | IRN | 0.5459** | 0.6615*** | 0.8473*** | 0.671 |

| IDN | 0.6193*** | 0.8842*** | 0.7333*** | ||

| VNM | 0.5596** | 0.4842** | 0.9211*** | ||

| 第四层级 | IND | 0.7228*** | 0.7035*** | 0.9702*** | 0.694 |

| KHM | 0.7316*** | 0.3684 | 0.6211*** | ||

| PAK | 0.8772*** | 0.8912*** | 0.9579*** | ||

| 注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。 | |||||

部分国家的

从整体来看,产业结构调整也具有“梯次性”和跨层级跃进特征。第一、第二、第三和第四层级国家的

比较2013年与2000年、2018年与2013年的

(四)“新雁行模式”下的比较优势转移

基于国家和产业梯度的“雁行”关系仍然是“新雁行模式”的基本内涵,不同层次国家间比较优势的相对变化能够为验证“雁行”关系提供进一步的支持。本文借鉴Dowlinga和Cheang(2000) 的思路,通过计算不同层级国家间RTA指数变化的Spearman秩相关系数(

2000—2018年“一带一路”不同梯次国家间存在较大规模的比较优势单向转移。计算结果显示,在2018年与2000年、2007年与2000年、2013年与2007年、2018年与2013年间发生了比较优势单向转移的国家组合有274组,而2000—2018年任意两个不同年份间的排列共有342组,可见具有产业发展“雁行”关系的国家组合占比较大。表4列出了2018年与2013两个年份间发生比较优势单向转移的国家组合,这些国家间的

|

|

国家组合 |

|

|

QAT1-SVK1;SVN1-LVA1;ARE1-SGP1;EST1-BRN1;POL2-HUN2;EST1-KWT1;QAT1-IRN3;SVN1-MNG3;SGP1-QAT1、IND4;POL2-IDN3;IDN3-PHL3;SVN1、CZE1-IND4;HRV2-IND4;SVN1、BHR1、OMN2-BGR2;BGR2-IDN3;SGP1-CHN2;CHN2-TUR2、KAZ2、IDN3、UKR3、EGY3;EST1、GRC1、EGY3-MMR4;ISR1、SVN1、GRC1、HRV2-LAO3;SVK1-GRC1;GRC1-ROU2;OMN2-SRB2;SAU1-THA2;BHR1-ROU2、TUR2、MKD3、KHM4;SAU1、BIH3-IND4;SAU1-MYS2;SAU1-MMR4;SAU1、KWT1-AZE3;SAU1、JOR3-YEM4;KWT1-MYS2、MYS2-MNE2;OMN2-LBN2;LVA1-BHR1、HRV2、GEO3;BRN1-RUS2;RUS2-KAZ2、ARM3、JOR3、MMR4;KAZ2-ALB3;ALB3-AZE3、MDA3、MNG3、KGZ4;BGR2-UKR3、MDA3;ARM3-BLR3、MNG3;PHL3-AZE3;HRV2、MNE2-AZE3;AZE3-PAK4、PAK4;BGR2-VNM3;IDN3-BIH3;BIH3-PSE3;PHL3-BLR3;BLR3-JOR3;CYP1-THA2、LBN2、AZE3、YEM4、LAO3;IRN3-PSE3;LBN2-JOR3;JOR3-IRN3;KAZ2-GEO3、EGY3;GEO3、JOR3-KGZ4;HRV2、IDN3、IRN3-KHM4;MNE2-YEM4;THA2、KAZ2、TUR2-PHL3;PHL3-YEM4、KGZ4;SRB2-PSE3、EGY3;RUS2-TUR2;HRV2-UKR3(103组) |

| 注:表中显示的组合至少在10%水平上通过统计显著性检验。 | |

发生比较优势单向转移的国家组合在2007年与2000年间有64组,在2013年与2007年间有57组,在2018年与2013年间有103组,说明全球金融危机的负面冲击对区域“雁行”产业发展具有一定的抑制作用,而“一带一路”倡议有助于各国按照比较优势优化区域内资源配置,相互取长补短,提高生产效率,促进互利共赢,对区域“雁行”产业发展具有积极的推动作用。

五、结论与建议

本文在溯源传统“雁行”理论的基础上,提出新国际分工体系下产业发展的“新雁行模式”,基于“一带一路”产业发展的经验证据对“新雁行模式”进行实证检验,并分析其动态演变特征。研究发现:(1)“新雁行模式”符合产业发展“雁行”关系的基本内涵,即“一带一路”各国各产业均呈现出梯次发展、依序起飞的“雁行”形态,沿线国家产业发展呈现出多元化、高级化趋势,不同发展水平国家间存在比较优势单向转移,有利于维持区域内产业发展的“雁行”序贯结构。(2)新国际分工体系下“新雁行模式”具有与东亚“雁行模式”不同的新特征。“新雁行模式”下沿线各国形成更加紧密的开放式区域生产网络,呈现出“大雁群”嵌套“小雁群”和“多级雁行”的新格局。部分新兴市场国家在新国际分工体系下获得高技术产业发展的动态比较优势,实现“跨越式”发展,“首雁效应”并非只来源于某一个国家。(3)新兴市场国家在高技术产业上的比较优势主要源于低附加值环节的生产优势。(4)“一带一路”倡议对“新雁行模式”产业转移有重要的推动作用,但是“一带一路”倡议对沿线各国产业结构调整和升级的促进作用还未充分显现出来。

中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情冲击对“一带一路”区域的产业发展影响深远,并会加速全球价值链和全球生产网络的重构进程。推进产业发展的“新雁阵模式”,有利于构建人类命运共同体,促进各国互利共赢。针对“一带一路”区域“新雁行模式”下的产业发展情况,本文提出三个方面的政策建议:第一,发展“一带一路”生产网络,构建区域产业共生体系。中国企业应积极“走出去”,开拓国际市场新空间,推动国内企业将部分非核心的生产和服务等业务向“一带一路”国家转移和区域分包采购,构建产业共生体系,努力打造区域发展利益共同体和命运共同体。第二,培育“多级雁行”格局,增强区域产业发展协同效应。“一带一路”产业发展要形成合力,不仅要发展具有全球竞争力的“大雁群”,也要培育各具特色、充满活力的“小雁群”,各国需要持续改善区域互联互通及其互操作性,聚焦创新大国和“关键小国”,探索构建区域发展协调机制和投资风险联合处置机制,增强区域产业发展的协同效应。第三,加快产业转型升级,增强中国高质量发展的“领头雁”功能。进一步发挥中国的大国优势,加强“一带一路”区域产业整合,不断增强自主创新能力,抓住以新一代人工智能技术为驱动的新一轮科技革命机遇,打造数字经济生态系统并向“一带一路”延展。深化全方位、宽领域、多层次区域合作,推进国家价值链、区域价值链和全球价值链的有机联结和整合重构,在发展国内价值链和主导区域价值链基础上主动参与全球价值链治理。

① 根据UN Comtrade的数据分析结果,产业分类采用OECD的制造业技术划分标准,收入水平划分采用世界银行的国别分类标准。

② 根据UN Comtrade相关数据,采用UCINET6.0计算得到结果。

③

④ 因为土库曼斯坦和塔吉克斯坦缺失数据,本文的研究对象为包含中国在内的“一带一路”64个成员国,各国的ISO代码与联合国商品和贸易数据库所使用的国家代码一致,部分国家缺失的出口数据用其他国家向其进口的数据替代。

⑤ 2019年与2018年相比数据缺失较多,因此选用2000—2018年的数据。

⑥ 用

⑦ 我们同时构建了“一带一路”区域中间品出口网络,并分析其网络结构,发现“一带一路”区域内中间品出口贸易网络结构与总出口贸易网络结构基本相同,进一步验证了“新雁行模式”的梯次关系、“大雁群”嵌套“小雁群”的网络结构及动态演变。

⑧ 人均GDP≥17000美元的国家位于“一带一路”区域“新雁行模式”的第一层级,7000≤人均GDP<17000美元的国家位于第二层级,2000≤人均GDP<7000美元的国家位于第三层级,人均GDP<2000美元的国家位于第四层级。此处分层标准借鉴姬超(2019)的做法,并根据研究需要将五个层次调整成四个层次。

⑨ 剔除行业数据严重缺失的部分国家,共包含57个样本国家。

⑩ 国家代码的上标表示该国所在的人均GDP层级。

⑪ 数据来源于电子元件交易网,https://www.114ic.com/info/287332.htm,2020-04-02。

⑫ 限于篇幅,

⑬ 此处平均值为各层级所有国家的Spearman秩相关系数的算术平均值。

⑭ 国家ISO代码的上标表示该国所在的以人均GDP划分的国家层级。QAT1-SVK1表示位于第一层级的卡塔尔和斯洛伐克之间存在比较优势单向转移。SGP1-QAT1、IND4表示位于第一层级的新加坡和第一层级的卡塔尔以及第四层级的印度之间存在比较优势单向转移。

| [1] | 蔡昉, 王德文, 曲玥. 中国产业升级的大国雁阵模型分析[J]. 经济研究, 2009(9): 4–14. |

| [2] | 车维汉. “雁行形态”理论及实证研究综述[J]. 经济学动态, 2014(11): 102–106. |

| [3] | 陈俊营, 方俊智. 产品内分工视角下全球制造业生产网络的演化特征[J]. 世界地理研究, 2020(4): 792–803. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2019007 |

| [4] | 黄群慧, 韵江, 李芳芳. 工业化蓝皮书: “一带一路”沿线国家工业化进程报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015. |

| [5] | 梁碧波. 中国在全球产品内分工体系中的地位及其变化动态[J]. 财贸经济, 2013(11): 82–92. |

| [6] | 刘友金, 胡黎明. 产品内分工、价值链重组与产业转移——兼论产业转移过程中的大国战略[J]. 中国软科学, 2011(3): 149–159. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2011.03.016 |

| [7] | 陆寒寅. 亚洲区域经济重构效应探析——基于“一带一路”的战略视角[J]. 复旦学报(社会科学版), 2016(5): 149–157. |

| [8] | 山泽逸平. 亚洲太平洋经济论−21世纪APEC行动计划建议[M]. 范建亭, 施华强, 姜涛译. 上海: 上海人民出版社, 2001. |

| [9] | 王孝松, 谢申祥. 产品垂直差异、产品内分工与南北贸易[J]. 财贸研究, 2009(6): 52–59. |

| [10] | 张茉楠. “一带一路”将构筑以我国为首的新雁阵模式[EB/OL]. http://www.nbd.com.cn/articles/2016-04-01/995167.html, 2016-04-01. |

| [11] | Cao H J, Zhang H, Li J, et al. Intra-product specialisation and the innovation ability of the high-technology industry in China[J]. Science, Technology and Society, 2017, 22(1): 144–164. DOI:10.1177/0971721816682826 |

| [12] | Dowlinga M, Cheang C T. Shifting comparative advantage in Asia: New tests of the “flying geese” model[J]. Journal of Asian Economics, 2000, 11(4): 443–463. DOI:10.1016/S1049-0078(00)00070-1 |

| [13] | Gereffi G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of International Economics, 1999, 48(1): 37–70. DOI:10.1016/S0022-1996(98)00075-0 |

| [14] | Kalotay K. The European flying geese: New FDI patterns for the old continent?[J]. Research in International Business and Finance, 2004, 18(1): 27–49. DOI:10.1016/j.ribaf.2004.02.006 |

| [15] | Kojima K. The “flying geese” model of Asian economic development: Origin, theoretical extensions, and regional policy implications[J]. Journal of Asian Economics, 2000, 11(4): 375–401. DOI:10.1016/S1049-0078(00)00067-1 |

| [16] | Kwon T, Ryou J W. Global value chains of east Asia: Trade in value added and vertical specialization[J]. Asian Economic Journal, 2015, 29(2): 121–143. DOI:10.1111/asej.12051 |

| [17] | Martincus C V, Carballo J. Is export promotion effective in developing countries? firm-level evidence on the intensive and the extensive margins of exports[J]. Journal of International Economics, 2008, 76(1): 89–106. DOI:10.1016/j.jinteco.2008.05.002 |

| [18] | Okita S. Special presentation: Prospect of pacific economies[A]. The fourth pacific economic cooperation conference[C]. Seoul: Korea Development Institute, 1985. |

| [19] | Ozawa T. The (Japan-born) ‘flying-geese’ theory of economic development revisited – and reformulated from a structuralist perspective[J]. Global Policy, 2011, 2(3): 272–285. DOI:10.1111/j.1758-5899.2011.00093.x |

| [20] | Rana P B. Shifting comparative advantage among asian and pacific countries[J]. International Trade Journal, 1990, 4(3): 243–258. DOI:10.1080/08853909008523694 |

| [21] | Yeung H W C, Coe N M. Toward a dynamic theory of global production networks[J]. Economic Geography, 2015, 91(1): 29–58. DOI:10.1111/ecge.12063 |