2022第48卷第6期

2. 成都市青白江生态环境局, 四川 成都 610300

2. Chengdu Qingbaijiang Ecological Environment Bureau,Chengdu 610300,China

一、问题提出

中国证券发行采用核准制,即证监会通过严格的筛选来判定企业是否符合上市要求。上市资格的审核制度为中国资本市场的健康运行提供了保障,但也增加了企业上市的难度与时间成本。因此,一些具有上市需求的公司转而选择借壳上市。虽然借壳上市为拟上市公司提供了一条方便快捷的路径,但是自身也存在较多弊端,如增加借壳企业的并购风险、引发内幕交易与市值管理行为等(邵新建等,2014)。为了加强对企业借壳上市的管控以维持资本市场秩序,我国在2014年和2016年修订《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组办法》),对借壳上市进行严格认定,且对借壳上市的监管由“趋同管理”逐渐升级为“等同IPO管理”。

在此背景下,市场上出现了一批利用政策漏洞精心设计交易方案、规避政策监管的“曲线”上市案例。例如,英大证券通过反向收购“借壳”置信电气、城地股份,通过“定增+现金+配融”的方式注入香江科技资产而使其成功上市。这些案例中的企业通过资本运作成功获得了资产证券化资格,同时巧妙地利用政策漏洞避开了借壳上市的判定条件,从而实现了“类借壳上市”。与借壳上市相比,“类借壳上市”的手法更加隐蔽,通常伴随利益输送、抽屉协议等行为(何军,2014),因而增加了证监会的监管与识别难度,也为企业埋下了诸多隐患与风险。此外,借壳上市与IPO等同管理,需要经证监会核准,所以门槛较高;而类借壳上市则能够帮助企业避开证监会的核准环节,大幅降低审核与监管力度,从而增加劣质资产流入上市公司的可能性。因此,类借壳上市通常具有严重的监管风险与逆向选择等问题。2019年,证监会出台了新修订的《重组办法》。新《重组办法》不仅缩短了借壳上市的判定时间,还删除了以净利润构成发生变化为根据的主营业务改变判定条件。这使企业利用类借壳手段进行借壳上市,同时规避借壳上市的判定变得更加容易实现,从而进一步加剧了企业采取类借壳上市的风险。

现有相关文献大多集中讨论壳资源估值、借壳上市特征及其优缺点,对类借壳上市的研究尚少,其原因主要有三点。第一,类借壳上市是一种新兴的上市手段,运用时间较短。2014版和2016版《重组办法》颁布实施之后,证监会对借壳上市的管控力度增强,使部分有借壳意图但不符合监管标准的企业另谋出路。据WIND数据库统计,2016年仅有10家企业披露借壳上市,比2015年下降了50%。但壳资源的需求并没有随《重组办法》的实施而减少,因此部分企业选择利用政策漏洞实现曲线上市。第二,类借壳上市难以界定。类借壳是一种绕过监管审核而实现上市的渠道,目前尚缺少对类借壳行为进行准确界定和判断的客观标准。因为类借壳行为的手法比较隐蔽,并会随政策变动而时常变换,所以类借壳上市通常难以被客观清晰地界定,这可能是目前尚没有相关官方判定标准的重要原因。第三,数据搜集存在难度,难以进行实证研究。正是因为类借壳上市需要规避监管,所以不同于借壳上市或并购重组,无法通过梳理公开披露的信息来鉴别类借壳上市。因此,本文借鉴以往文献(付蕙乔,2017;杨俏文和黄思涵,2019;张丽琼和陈章旺,2021)的做法,采用案例研究的方法对类借壳上市行为展开分析与探讨。本文主要聚焦于以下几个问题:第一,企业如何实现类借壳上市,即类借壳上市能够规避证监会对其借壳上市性质判定的具体条件是什么?第二,企业实施类借壳上市的深层原因是什么?第三,类借壳上市会为企业带来怎样的经济后果,其主要原因是什么?

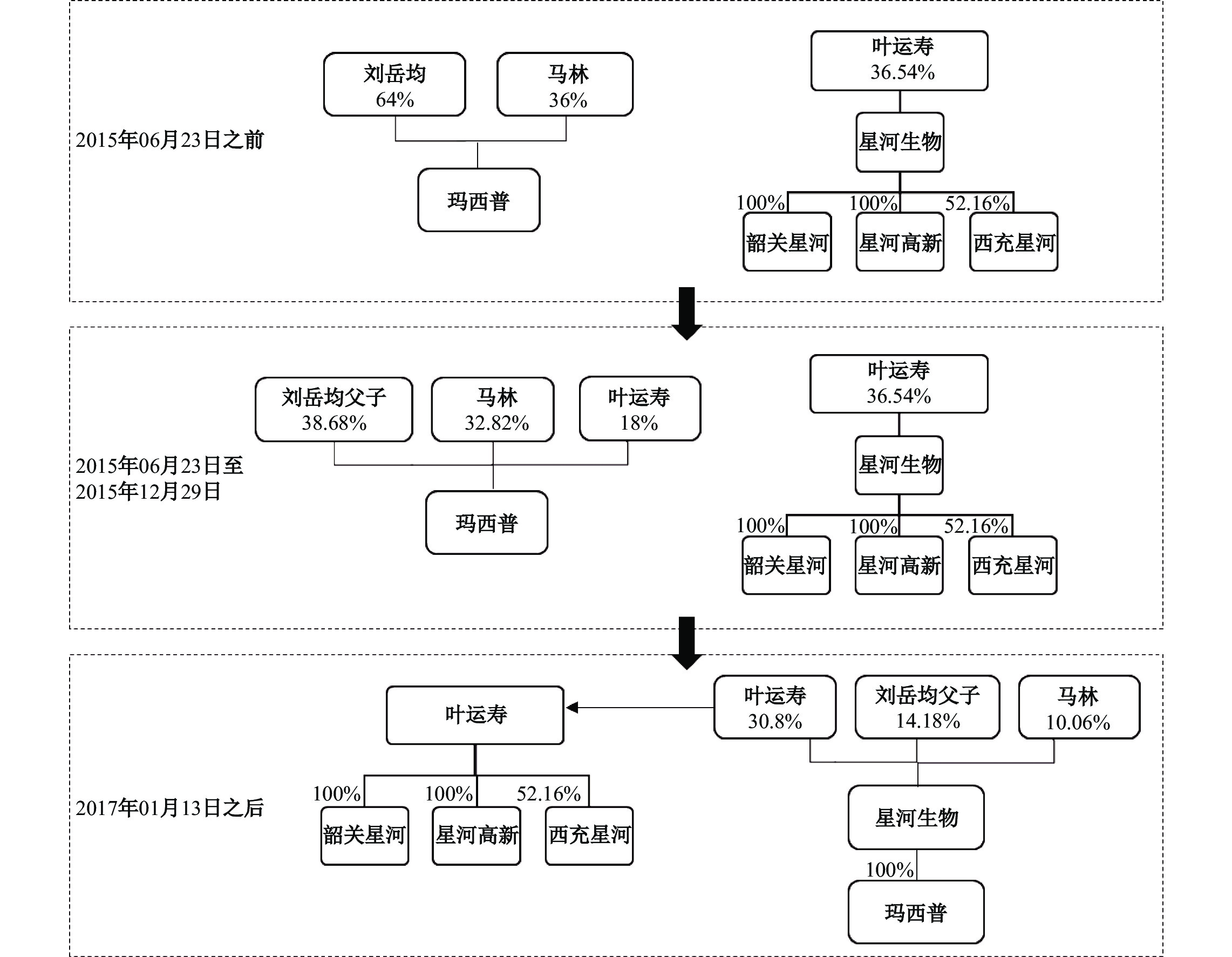

本文选择以玛西普类借壳星河生物的案例为研究对象,分析发现该案例中的类借壳上市主要由四步构成。第一步,构建共同股东。借壳方玛西普通过提前向让壳方星河生物的所有权持有人叶运寿转让股权,使叶运寿成为借让壳双方的共同股东。第二步,让壳方收购借壳方为全资子公司。让壳方星河生物通过向叶运寿在内的玛西普全体股东实施定向增发,以收购借壳方玛西普100%股权。第三步,让壳方完整剥离原有产业。让壳方星河生物将旧产业以低价转让至所有权持有人叶运寿私人名下,使让壳方原有核心产业完全剥离。第四步,壳资源的决策权与所有权交由借壳方与让壳方分别持有。让壳方星河生物的所有权持有人叶运寿将星河生物董事会交由借壳方玛西普成员管理,使壳资源的所有权与决策权发生分离,至此完成类借壳上市。可见,新购入资产导致公司上市主体发生变更、公司的控制人不构成所购买资产的原所有人,是此次类借壳上市能够规避借壳上市判定的两大条件。

本文分析认为,类借壳上市完成之后,让壳方持续持有壳资源所有权,同时将壳资源决策权交由借壳方股东持有,导致壳资源所有权与决策权发生分离,是此次类借壳上市能够规避证监会严格审查的根本原因。让壳方通过将上市公司的实体产业转移至子公司,再买卖子公司股权来操纵上市主体,利用政策漏洞将上市门槛降为收购门槛,导致资本市场流入不良资产的风险增加。此外,壳资源的两权分离降低了壳资源控股股东对其他大股东的监管能力,同时类借壳上市手法的隐蔽性与复杂性增加了借让壳双方的私有信息,从而促使壳资源的借让双方达成合谋关系以获取私人收益,侵害中小股东利益,造成两权分离下的叠加风险。

二、文献综述与研究框架

(一)文献综述

1. 借壳上市。借壳上市是IPO以外的一种重要上市途径(Adjei等,2008;Carpentier等,2012),是监管政策允许的上市行为(屈源育等,2018)。在借壳上市过程中,拟借壳公司首先将自身资产注入上市公司,随后通过股权转让、反向收购等方式取得上市公司的控制权,最终实现自有资产的上市(邓路和周宁,2015)。

有关借壳上市的现有研究主要集中在借壳动因和经济后果两个方面。从借壳动因来看,Gleason等(2006)利用美国公司样本研究发现,借壳上市不仅能够缓解企业的融资约束问题,还能帮助企业扩大品牌效应;屈源育等(2018)利用中国公司样本验证了这一观点,他们认为借壳上市能够为公司实现快速融资,拓宽了公司的融资渠道。Floros和Sapp(2011)研究发现,选择借壳上市的公司普遍规模较小、业绩较差、信息不对称程度较高,说明这些公司借壳上市的动机是为了以尽可能小的成本获得融资(Adjei等,2008)。

借壳上市存在诸多弊端,可能为上市公司带来消极的经济后果。例如,较高的壳资源价值可能会使部分壳资源上市公司更加关注壳资源的价值变现,而缺乏对自身经营发展的关注,从而倾向于采用减少投融资、降低股利支付水平等消极的财务政策(屈源育等,2018)。同时,由于我国的上市规则比较严格,借壳上市需要借壳方付出较为高昂的成本,容易产生借壳方债务高筑、让壳方股权冻结等问题,给借让壳双方以及资本市场带来潜在隐患(梁上坤等,2018)。此外,借壳上市公司的治理水平较低,还会导致企业财务报告质量下降(Chen等,2016),且容易引发内幕交易和利益输送(邵新建等,2014),损害中小股东权益。

2. 类借壳上市。根据《重组办法》的规定,为了防止不良资产进入资本市场,借壳上市的公司需要接受等同IPO标准的上市审查。因此,在我国较高的上市准入门槛下(屈源育等,2018),近年来资本市场上出现一种特殊的借壳上市模式,即“类借壳上市”。借壳上市和类借壳上市都是以上市为目的的资产重组,但两者存在明显的区别。借壳上市是监管部门所允许的,而类借壳行为则利用政策上存在的漏洞,拟借壳公司通过伪装成资产重组进入上市公司,随后对原上市主体进行剥离,最终绕开上市审查,完成自身资产与上市公司资产的置换(王建伟,2017;张丽琼和陈章旺,2021)。

现有文献对类借壳上市的概念进行了界定,类借壳通常被描述如下:不完全符合借壳上市的标准,但具有明显借壳意图、效果与借壳上市类似的资产重组(付蕙乔,2017;王建伟,2017;杨俏文和黄思涵,2019)。在借壳上市中,让壳企业的决策权通常会从原所有权持有人手中转移至借壳方。而在类借壳上市中,为了防止与证监会对借壳上市的判定条件相吻合,交易双方通常会采取一系列手段防止让壳方的控制权发生转移。换言之,类借壳上市是一种以上市为目标的非借壳式重组。

经营质量较差的公司无法通过IPO进入资本市场,所以在谋求上市的过程中容易产生逆向选择问题。具体来说,监管层对IPO具有比较严格的审核标准,但许多不满足准入门槛的非上市公司具有迫切的融资需求,往往会寻求其他渠道进入资本市场。对经营质量较好的公司来说,IPO上市不仅不存在政策风险,而且无需承担额外的风险。而对经营质量较差但有融资需求的公司来说,由于无法达到上市门槛,他们只能绕开上市审查。因此,通过类借壳的渠道进入资本市场是一个普遍的选择。在这样的情况下,谋求类借壳上市的公司大多经营质量较差(Floros和Sapp,2011;王建伟,2017),容易滋生逆向选择问题,导致越来越多的不良资产流入资本市场。

目前关于类借壳上市的研究尚少,现有文献以案例研究方法为主。王建伟(2017)对2016年深交所上市公司的特殊资产重组问题进行了概括分析,认为类借壳主要是指未达到《重组办法》中规定的借壳标准,但效果与借壳上市类似,并导致上市公司资产、营收规模和业务结构等发生根本性变化的重组方案。付蕙乔(2017)研究了哈工智能借壳友利控股实现上市的案例,认为类借壳主要是指企业不完全符合借壳上市的标准,但是借壳意图明显,通过精妙的结构设计规避借壳,从而在审核上获得宽松对待的重组方案。杨俏文和黄思涵(2019)考察了奥威亚借壳三爱富实现上市的案例,发现上市公司可以首先收购非上市公司,随后将控制权转移给第三方,从而绕开借壳上市监管,由此指出“三方交易”是类借壳行为的一种典型特征。张丽琼和陈章旺(2021)也采用奥威亚借壳三爱富实现上市的案例,指出目前资产重组政策在借壳上市的判断标准上尚存漏洞,而类借壳行为可能会为公司的后续经营带来不利影响,因此监管层应完善借壳上市的判断标准。

本文归纳总结了类借壳上市的实现路径,并基于理论分析明确了类借壳上市能够规避借壳上市判定的条件,为监管机构对类借壳上市的识别与监管工作提供了经验证据。同时,本文从类借壳上市的基本特征出发,探究了类借壳上市的风险隐患与经济后果,从而为中小投资者与监管部门提供了一些前瞻性的建议和警示。

(二)研究框架

本文选取玛西普类借壳星河生物的案例为研究对象,研究了类借壳上市规避借壳上市判定的原因、类借壳上市的深层动因以及类借壳上市的经济后果。本文发现,借壳方玛西普与让壳方星河生物主要通过构建共有股东、收购借壳方、剥离旧产业以及壳资源决策权与所有权分离这四步实现玛西普的类借壳上市,而此次类借壳上市背后的深层原因是借壳方玛西普具有降低上市门槛的强烈需求与动机。本文认为,新购入资产导致公司上市主体发生变更、公司的控制人不构成所购买资产的原所有人,是此次类借壳上市能够规避借壳上市判定的两个条件,其中壳资源的决策权与所有权分离是类借壳上市能够规避证监会严格审查的根本原因。

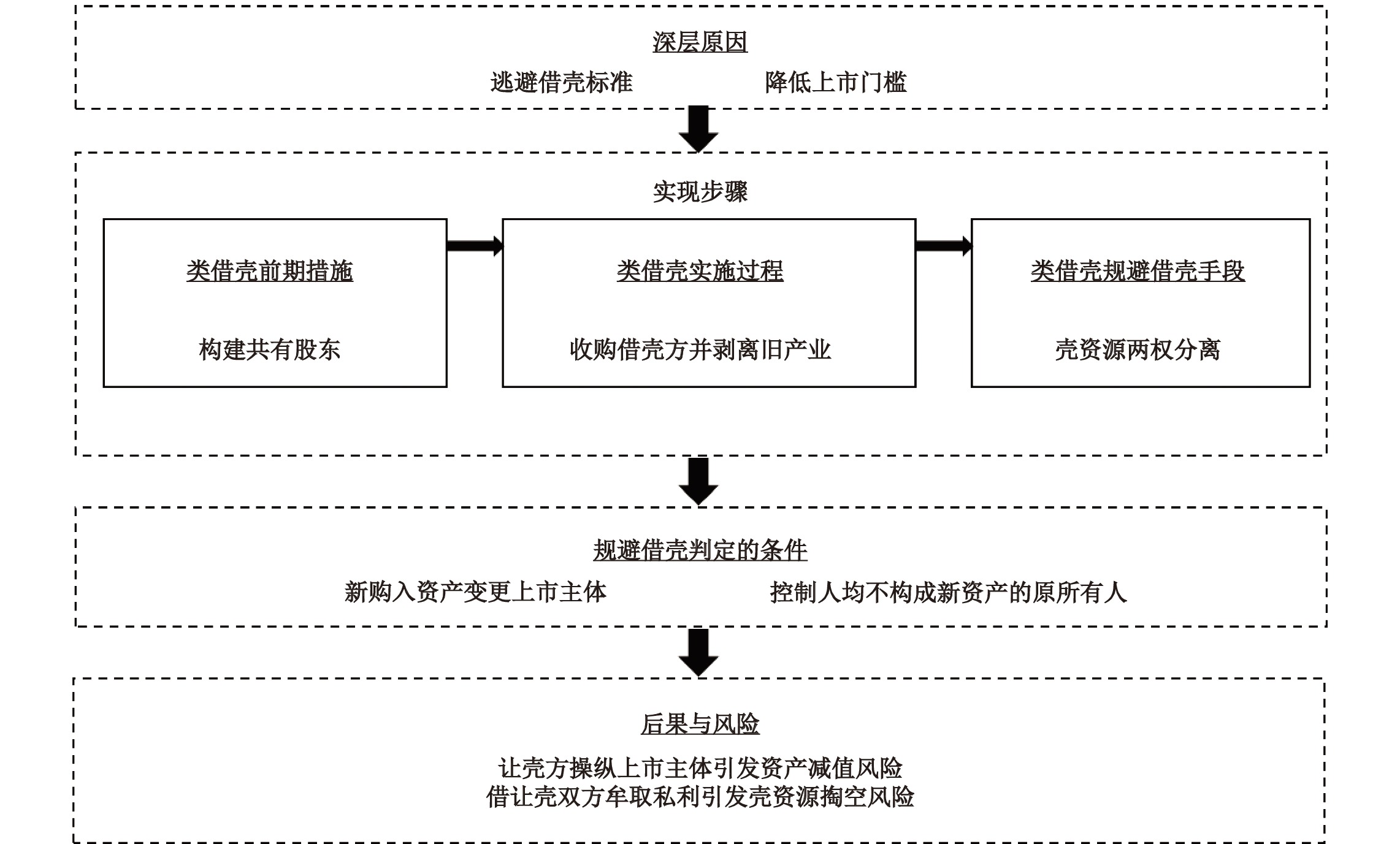

此外,类借壳上市行为可能会为企业带来以下风险:第一,让壳方利用“类借壳”手段将上市门槛降为收购门槛,以此操纵上市主体的行为可能会导致母公司的业务空心化,丧失盈利能力,并增加不良资产流入资本市场的风险,降低上市公司的资产质量;第二,壳资源的两权分离会降低控股股东的监管能力与收益,使借让壳双方利用类借壳上市的内部信息高买低卖股权,导致壳资源成为其合谋套利工具,造成借壳后期业绩大幅下滑和资产减值等不良后果。本文的研究框架见图1。

|

| 图 1 研究框架图 |

三、研究方法与案例介绍

(一)研究方法

本文的研究方法为案例研究法。类借壳上市具有手段隐蔽且复杂的特点,难以通过公开披露的信息进行鉴别。案例研究则有助于清晰地观测类借壳上市的具体实施方法与步骤,以及相应的经济后果与潜在风险。回答如何实现类借壳上市,即探寻类借壳上市实现路径的问题,以及研究类借壳上市如何动态发展并产生经济后果的问题,适合于采用案例研究的方法(Yin,2009)。因此,本文选择案例研究的方法来考察企业的类借壳上市行为。

(二)案例选择

本文的研究对象为玛西普类借壳星河生物事件。在该事件中,借壳方玛西普具有较强的融资需求,但盈利情况并不满足IPO或借壳上市条件;让壳方星河生物面临退市危机,但作为创业板公司,无法通过“让壳”来实现壳资源变现。借让壳双方采取类借壳的方式达到各自目的,该事件具有一定的典型性。同时,该事件的步骤清晰,各环节的资料数据齐全,便于通过案例分析来归纳总结客观规律。然而,案例本身是否具有代表性是案例研究的局限之一,本文尽可能探究类借壳上市的实现路径、规避借壳上市判定的条件及其风险特征,但并不能以玛西普类借壳星河生物来代表所有的类借壳上市行为。本文的研究数据来自星河生物财务报告与公司公告。

(三)让壳方(星河生物)与借壳方(玛西普)概况

1. 让壳方:星河生物③(证券代码:300143)。星河生物最初是由叶运寿兄弟成立的一家主要从事鲜品食用菌研发、生产和销售的民营企业,创立于1998年8月。公司主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌,于2010年12月9日在创业板上市。IPO时,星河生物是全国规模最大的食用菌工厂化生产企业,市盈率高达138倍,超募4倍。但上市之后,星河生物的业绩表现并不令人满意,上市仅一年股价就跌破发行价,且IPO募集资金净额近5.68亿元的投资项目全部未达到预计。截至2014年末,星河生物累计实现效益为−1 246.43万元,产品市场销售价格年均降幅超过18%,毛利率从上市前的40.98%下降至2013年的17.51%,远低于行业平均水平。2013—2014年更是连续亏损,面临退市风险。为了改善业绩,星河生物曾于2013年和2015年两次试图进行资本运作,④但所筹划的并购交易均失败。

2. 借壳方:玛西普。企业全称为玛西普医学科技发展(深圳)有限公司,于1997年3月19日由深圳市银邦环球实业有限公司与深圳市中财投资发展公司共同出资设立,注册资金为819万元。公司主要从事大型放射治疗设备的科研开发、生产、销售和投资业务,其主导产品是玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀等医疗设备。1997年3月至2013年10月,玛西普共经历9次转让,最终于2013年10月由刘岳均、马林两人通过收购取得100%所有权,作价1.05亿元。

(四)类借壳事件介绍

1. 第一步:构建共同股东−星河生物所有权持有人叶运寿反向入股玛西普

2015年6月23日,让壳方星河生物的所有权持有人叶运寿提前入股借壳方玛西普,从玛西普原股东刘岳均、马林手中分别受让16%和2%(共18%)的玛西普股权,共作价2.025亿元,兼借壳方玛西普的第三大股东。同时,玛西普原股东刘岳均、马林将其剩余股权进一步拆解,转让给刘天尧(刘岳均之子)等人。股权转让完成后,刘岳均和马林的持股比例由之前的64%和36%降至19.34%和32.82%,玛西普股东由刘岳均、马林两人变更为刘岳均父子、马林、叶运寿等七人。

2. 第二步:收购借壳方−星河生物通过定向增发全资收购玛西普,注入新上市主体

2015年12月29日,让壳方星河生物向借壳方玛西普的全体股东实施定向增发,以换购玛西普100%股权。交易完成后,借壳方玛西普正式成为让壳方星河生物的全资子公司,而借壳方玛西普原股东则成为让壳方星河生物的新晋股东。在此次交易中,借壳方玛西普整体作价11.25亿元,并签订业绩承诺,承诺玛西普2015 年度、2016 年度和2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于0.6亿元、1.02亿元和1.30亿元。作为交换,让壳方星河生物向借壳方玛西普股东发行股份13 493.71万股(包括募集资金在内),占上市公司发行后总股本的47.79%。其中,星河生物所有权持有人叶运寿作为交易双方的共同股东,共取得增发股票3 308.58万股,持股比例由之前的36.54%稀释至30.8%,并购完成后仍为星河生物第一大股东。

3. 第三步:剥离旧产业−星河生物向所有权持有人转让其余产业,完成上市主体变更

让壳方星河生物于2016年11月开始陆续向其所有权持有人叶运寿出售食用菌相关产业。食用菌相关产业的受让方为东莞创星科技产业园有限公司(简称“创星科技”),是当时叶运寿名下成立不到一个月的一家投资公司。转让食用菌相关产业采用的是现金支付交易方式,共作价约3.27亿元。转让的食用菌产业主要包括两大部分:一是总部研发大楼及所在宗地的土地使用权;二是从事食用菌生产销售业务的三家子公司−韶关星河、星河高新和西充星河。三家子公司2015年实现的营业收入为2.72亿元,占星河生物同期合并财务报表营业收入的97.20%。

食用菌相关产业是星河生物赖以上市的核心资产。此次转让完成后,星河生物的上市主体彻底由原先的食用菌产业转变为新晋子公司玛西普。玛西普的产品结构较为单一,主要包括伽玛刀以及相关的技术升级服务和医疗服务等。2017年6月,星河生物的名称正式由原先的广东星河生物科技股份有限公司变更为广东星普医学科技股份有限公司。

4. 第四步:两权分离−壳资源的所有权与决策权分别由让壳方与借壳方持有

收购玛西普之后,星河生物的所有权仍由叶运寿持有,但决策权逐渐向借壳方玛西普股东转移。2016年起,让壳方星河生物原董事会成员开始逐渐离开星河生物董事会:2016年8月,星河生物陆续发布董事长、总经理、财务总监等的离职和换选公告;2016年9月,叶运寿辞去董事长职位,不再担任星河生物任何职位。同时,借壳方玛西普成员开始进入让壳方星河生物的董事会和管理层:2016年,玛西普董事长徐涛开始担任星河生物副董事长,玛西普系子公司友谊医院副院长张成华担任董事兼副总经理;财务总监黄智莉由刘天尧从其控制的四川尧禹中锦置业调任。原星河生物体系仅剩一名董事黄清华,整个董事会的决策权已经向玛西普系大幅倾斜。监事会主席及成员也相继由玛西普系提选的人员担任。虽然借壳方玛西普逐渐掌控了让壳方星河生物的决策权,但是借壳方玛西普股东刘岳均父子以及马林则2015年至今从未持有过星河生物所有权。而叶运寿虽然离开了星河生物管理层,但是一直保持星河生物第一大股东的地位。

综上所述,玛西普类借壳星河生物事件的全过程见图2。

|

| 图 2 玛西普类借壳星河生物事件全过程 |

(五)类借壳时期的财务情况与市场表现分析

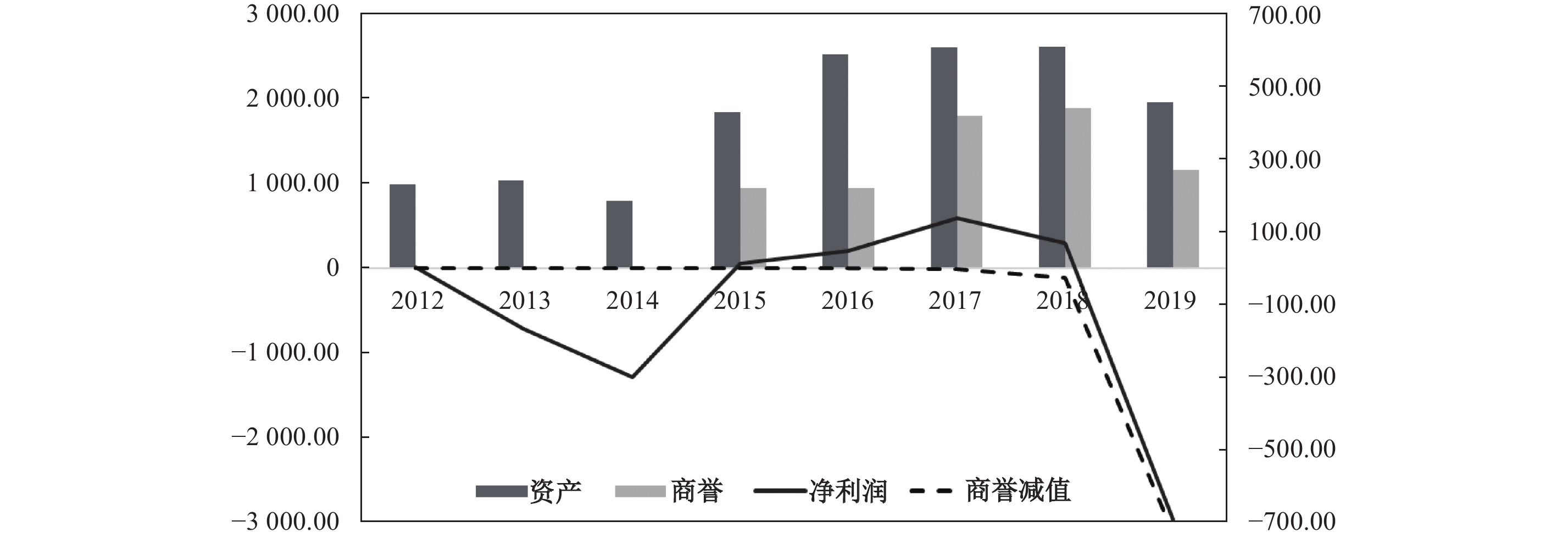

1. 让壳方高溢价收购借壳方,导致商誉先大幅增加,随后又大幅减值。如图3所示,让壳方星河生物的商誉在2015—2018年迅速增长,由2014年的零增加到2018年的18.94亿元(见表1),占同期合并总资产的72.23%。商誉的形成主要来自两次大型并购。第一次是星河生物2015年对玛西普实施的全资收购。此次收购玛西普作价11.25亿元,比其净资产账面价值5 255万元增值2 041.04%,形成商誉9.47亿元。第二次是借壳方玛西普于2017年和2018年分别从玛西普股东刘天尧手中关联收购其名下友谊医院75%和25%的股权。友谊医院共作价14.45亿元,相对于净资产账面价值1.63亿元增值约782.44%,确认商誉8.28亿元。可见,在类借壳上市的过程中,借壳方玛西普及其关联公司友谊医院存在严重的资产溢价,为后期星河生物商誉的大幅减值埋下隐患。如表1所示,2019年星河生物商誉减值7.29亿元,占同年合并资产的37.25%,导致星河生物当年发生巨额亏损。

|

| 图 3 2012—2019年让壳方星河生物经营情况 注:左侧坐标轴为资产和商誉,右侧坐标轴为净利润和商誉减值(单位:百万元)。作者根据国泰安数据绘制得到。 |

| 年份 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 合并资产 | 999.85 | 1034.30 | 804.00 | 1848.86 | 2533.94 | 2611.09 | 2622.43 | 1957.10 |

| 其中:商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.90 | 946.90 | 1807.93 | 1894.19 | 1165.27 |

| 占合并资产百分比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.22% | 37.37% | 69.24% | 72.23% | 59.54% |

| 其中:固定资产 | 442.25 | 513.52 | 447.50 | 404.07 | 4.69 | 105.12 | 151.52 | 156.97 |

| 占合并资产百分比 | 44.23% | 49.65% | 55.66% | 21.86% | 0.19% | 4.03% | 5.78% | 8.02% |

| 母公司资产 | 829.20 | 855.17 | 803.64 | 1532.11 | 2137.13 | 2243.37 | 2632.13 | 2693.83 |

| 其中:长期股权投资 | 420.81 | 418.26 | 418.26 | 1327.16 | 1130.26 | 1887.92 | 2312.99 | 2317.05 |

| 占母公司资产百分比 | 50.75% | 48.91% | 52.04% | 86.62% | 52.89% | 84.16% | 87.88% | 86.01% |

| 商誉减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.94 | −24.52 | −728.92 |

| 合并净利润 | 4.49 | −167.27 | −299.34 | 15.14 | 48.25 | 138.50 | 71.07 | −692.43 |

| 母公司收入/合并收入 | 48.75% | 30.82% | 26.16% | 2.80% | 0.02% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |

| 注:作者根据国泰安数据统计得到,单位:百万元。 | ||||||||

2. 让壳方低价转让食用菌产业,导致固定资产大幅减少。如表1所示,2016年转出原有食用菌产业后,星河生物的固定资产由4.04亿元减至469万元,降幅高达98.84%,固定资产占合并总资产的比重仅为0.19%。固定资产虽然在2017年玛西普收购友谊医院后有所上升,但仍仅占合并总资产的4.03%。可见,原有食用菌产业基本构成了星河生物所有的实体产业,星河生物向所有权持有人叶运寿转让原有食用菌产业的行为基本掏空了星河生物所有的实体资产。同时,固定资产占比大幅下降也说明借壳方玛西普的固定资产十分单薄,难以支撑自身的高溢价与让壳方星河生物的实体产业。

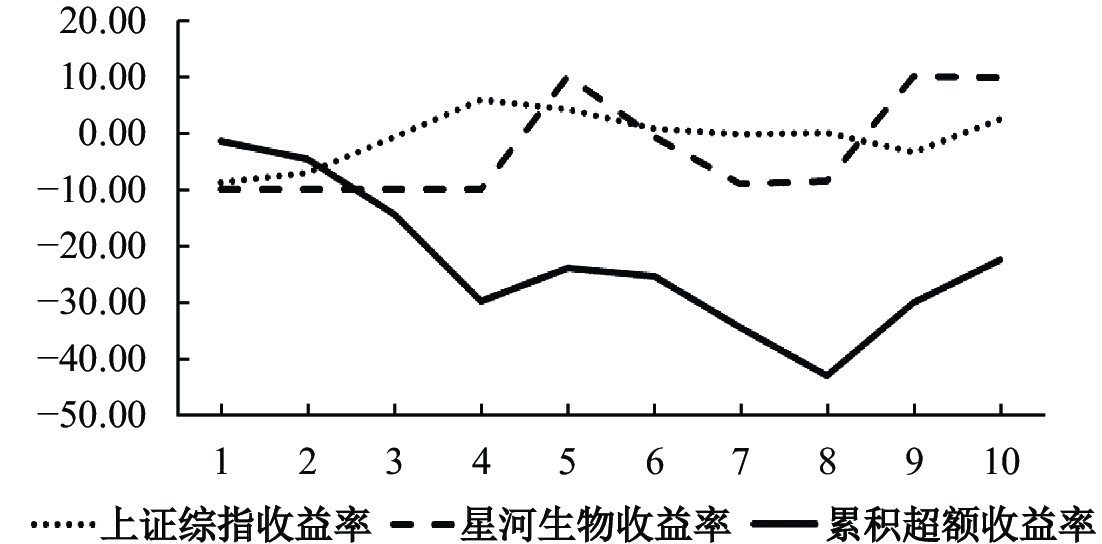

3. 让壳方超额累计收益率发生显著负向变化。让壳方星河生物于2015年8月7日发布关于收购借壳方玛西普的预案公告。由于此次收购构成重大资产重组,让壳方星河生物申请停牌。2015年8月24日,让壳方星河生物开市起复牌。图4展示了以2015年8月24日为事件日,后10个交易日让壳方星河生物的超额累计收益率(CAR)与股价变化趋势。从中可见,事件日后让壳方星河生物的超额累计收益率存在显著的负向变化趋势,最大累计变化幅度高达−43%;让壳方星河生物复盘当日股价下跌9.98%,随后持续下跌,说明资本市场对于让壳方星河生物收购借壳方玛西普这一行为并不认可和看好。

|

| 图 4 让壳方星河生物收购借壳方玛西普的市场反应 注:作者根据国泰安数据绘制得到,单位:%。 |

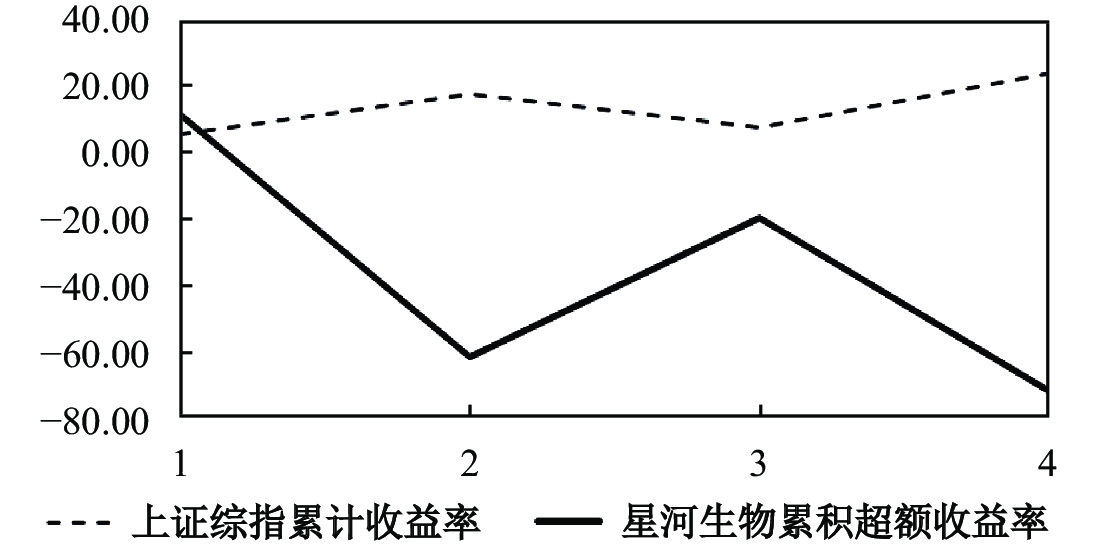

本文还计算了重组事件发生后1—4年的长期超额累计收益率(BHAR)。由图5可见,玛西普类借壳星河生物之后,虽然在一年内产生了11.99%的超额累计收益,但是随后三年持续为负,在2019年甚至达到−71.58%。持续下降的超额累计收益说明,让壳方星河生物在借壳方玛西普进入一年之后,经营状况开始发生恶化。其原因主要是玛西普资产的盈利持续性较差,类借壳发生时对借壳方资产的严重高估导致玛西普的商誉在后期大幅减值,而且玛西普于2017年和2018年收购时关联公司友谊医院产生高溢价和商誉大幅减值。

|

| 图 5 让壳方星河生物收购借壳方玛西普的长期超额累计收益率 注:作者根据国泰安数据绘制得到,单位:%。 |

四、案例分析

(一)壳资源的两权分离−类借壳上市规避借壳上市判定的根本原因

1. 两权分离的定义与意义。壳资源的两权分离是指壳资源的决策权在类借壳上市完成后转移至借壳方手中,而所有权仍由让壳方持有。决策权是指能够对一个公司的业务经营与决策产生主导影响的权力(Jensen和Meckling,1976),包括决策制定权与决策控制权,而所有权则是指以控股股东持股比例为表现形式的名义控制权(Jensen和Meckling,1976;赵晶和郭海,2014)。

两权分离能够实现类借壳上市的原因是:一方面,将壳资源的业务经营交由借壳方全权管理,使借壳方取得对壳资源的全部决策权与控制力;另一方面,壳资源的所有权仍由让壳方持有,使并购重组行为避免构成借壳上市。根据《重组办法》,借壳上市的判定主要包括两个条件:第一,上市公司的控制权发生变更;第二,上市公司的主营业务发生重大变化。由于类借壳上市必然会导致借壳方取代让壳方的原有产业成为新的上市主体,若让壳方的所有权随核心产业一并发生转移,则并购重组事件依照《重组办法》规定会构成借壳上市。对于那些不具备上市资格或借壳风险较高的企业,在借壳上市标准等同IPO标准的政策背景下,并购重组行为很可能会受到较大阻碍,甚至重组失败。对此,借让壳双方分别持有壳资源的所有权与决策权,能够有效规避借壳上市的判定。

2. 类借壳上市规避借壳上市判定的条件。本文案例属于类借壳上市中的一种典型模式。我们将这种模式定义如下:在上市公司完成并购重组之后,若购买的资产成为上市公司营业收入的主要来源,且该资产的原所有人自此拥有上市公司的决策权,同时上市公司所有权在较长时间内维持不变,则该并购重组事件为类借壳上市。可以看出,新购入资产导致公司上市主体发生变更、公司的控制人不构成所购买资产的原持有人,是类借壳上市的两大特征,也是其能够规避借壳上市判定的条件。为了更清晰地界定类借壳上市,本文列示了类借壳上市、借壳上市和企业转型等相关事件及相应特征。如表2所示,在借壳上市的案例中,壳资源的所有权与决策权在并购重组完成之后都归借壳方所有,这是证监会对借壳上市的主要判定规则。企业转型是指企业的生产经营方向与运营模式发生重大变化,主要强调企业所在行业或领域发生转变(吴家曦和李华燊,2009)。企业有转型需求时会进行大型并购重组,以吸收新领域的优质资产。但与类借壳上市不同的是,在企业转型的案例中,主并方企业的决策权在并购重组完成后并不会向被并购方原所有者进行转移,而是仍由主并方掌握。可见,在并购重组完成之后,上市公司的所有权仍掌握在让壳方手中,但决策权已由让壳方转移至借壳方,这是类借壳上市区别于借壳上市和企业转型的关键。

| 事件性质 | 所有权 | 决策权 | 是否两权分离 |

| 类借壳上市 | 让壳方持有 | 借壳方持有 | 是 |

| 借壳上市 | 借壳方持有 | 借壳方持有 | 否 |

| 企业转型 | 主并方持有 | 主并方持有 | 否 |

本文进一步从定义、路径和特征三个方面对借壳上市与类借壳上市进行了区分。借壳上市是指非上市公司通过资产置换、股权交换等方式对上市公司进行控股,并实现自身资产上市的方法(邓路和周宁,2015)。借壳上市的常见流程为:非上市公司首先收购壳公司,获得壳公司的控制权,然后通过壳公司配股等反向收购的方式,注入自有资产,从而完成借壳上市(梁上坤等,2018)。而类借壳上市是指非上市公司以自身资产上市为目的,利用“非控股”的政策原则,规避借壳上市判定的一种借壳行为。类借壳上市的常见流程为:非上市公司通过反向并购将资产注入上市公司,并成为上市公司唯一的上市主体,同时利用两权分离等方式避免成为壳公司所有权持有人,从而规避借壳上市的判定。可见,借壳上市与类借壳上市从定义和手法两个方面来看,共同点在于借壳方资产会替代上市公司原资产成为上市主体。两者的区别在于,在借壳上市的案例中,借壳方会控股壳公司;而在类借壳上市的案例中,借壳方不会控股壳公司,这是其能够避开证监会监管与判定的主要原因。在现有政策背景下,借壳上市等同IPO核准制管理,所以借壳上市的门槛与标准较高。借壳上市的核准有较多的条件限制,有利于阻止不良证券进入证券市场,更有利于维护证券市场秩序,也有利于保护投资者(李敏才和刘峰,2012)。因此,借壳上市的公司通常具有优质的资产和良好的运营能力(Lee等,2019)。优质企业有能力通过IPO或借壳上市进入资本市场,而劣质企业因资产质量和盈利水平不达标,只能选择以类借壳方式进入资本市场。类借壳上市伴随逆向选择的风险,可能会导致新进资产存在质量差、盈利持续性低等问题。可见,从资产质量与后续运营两个方面来看,借壳上市资产通常质量优质,能够提升壳公司的盈利能力,创造巨大收益(梁上坤等,2018);而类借壳上市资产普遍存在质量问题,无法为壳公司创收,还可能会产生所有者缺位和借让双方合谋掏空等代理问题。

在本文案例中,让壳方星河生物的所有权与决策权在收购玛西普之后发生分离,分别由让壳方星河生物和借壳方玛西普持有。首先,壳资源借让双方利用类借壳上市的第一步−构建共同股东(叶运寿),保障了叶运寿对壳资源所有权的持续持有。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条,当“投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%”时,即可认定该投资者拥有上市公司的“控制权”。在本文案例中,借壳方玛西普提前向让壳方星河生物的第一大股东叶运寿转让了玛西普18%的股权。因此,当让壳方星河生物收购借壳方玛西普,并向玛西普的全体股东增发股票时,叶运寿作为玛西普的第三大股东,顺理成章地取得了星河生物的部分增发股票,有效削弱了定向增发对叶运寿所持星河生物股权的稀释力度,使其持股比例刚好保持在政策规定的30%左右(30.8%),得以持续持有星河生物所有权,从而有效规避了证监会对此次重组借壳性质的判定。

其次,让壳方在掌握壳资源所有权的同时,逐渐将壳资源的决策权交由借壳方股东持有。2015年,让壳方星河生物收购借壳方玛西普为全资子公司。次年,让壳方星河生物的所有权持有人叶运寿便辞去星河生物董事长职位并退出董事会。同时,星河生物的董事会构成也逐渐由星河生物成员向玛西普成员转变。自2016年起,借壳方玛西普系成员在让壳方星河生物的董事会中拥有50%的投票权。此外,自2017年起,叶运寿便开始在二级市场减持,减持后的持股比例已小于玛西普原股东的合计持股比例。2017年,叶运寿所持有股票占星河生物股权的22.62%,而玛西普原股东刘氏父子、马林合计持有股权的23.53%。换言之,玛西普系股东的投票权已超过所有权持有人叶运寿,成为星河生物的实际控制团体。可见,从股东表决权与董事会投票权两个维度来看,借壳方玛西普掌握了让壳方星河生物的决策权,但星河生物的所有权并未发生转移。决策权与所有权的分离使借壳方玛西普成功绕开了借壳上市的判定以及相应的严格监管,使借壳方玛西普实现上市目标。

3. 错时行动实现两权分离。借壳方玛西普能够通过证监会审核的另一个重要原因是,借让壳双方还通过分拆借壳步骤,先注入新资产,再转移旧资产,先转交决策权,再减持所有权的方式,在3—4年的时间跨度内,逐步完成上市主体的整体变更,这增加了证监会判定其借壳上市意图的难度。2016年,证监会在对星河生物的问询函中提出要求:“补充披露公司实际控制人叶运寿未来12个月是否存在减持计划,明确说明公司是否存在实际控制人变更的可能性”。该问询函体现了证监会对此重组事件借壳性质的担忧与警惕。然而,证监会仅将控制权转移的风险区间限制在12个月。2019年,叶运寿转移了其持有的星河生物所有权,此时已是类借壳上市发生后第四年。较长的时间跨度使证监会在星河生物所有权尚未发生变化的情况下,无法直接判定借壳上市的事件性质。可见,在借让壳双方刻意营造的长时间跨度下,证监会很难进行有效及时的监管。换言之,在《重组办法》的制度规范下,证监会只能通过事后控制的方式,不断对重组事件向前进行追溯,才能判断重组事件的类借壳性质。但这样一来,监管成本会更加高昂。同时,借让壳双方还通过先注入新资产,再剥离旧资产,构造新旧资产进出的时间差。2015年,星河生物与玛西普进行资产重组。2016年底,星河生物才开始剥离原有食用菌产业。食用菌产业剥离后,星河生物的主营业务由原先的食用菌完全变更为医疗器械,实现了上市主体变更。新资产的进入与旧资产的剥离相隔一年,防止了新资产进入后主营业务的立即变更,这有效利用资产置换的时间差规避了证监会的监管。

(二)将上市门槛降为收购门槛−让壳方利用股权投资操纵上市主体

较高的上市门槛在一定程度上为我国资本市场的健康运行提供了保障。我国证券发行采用核准制,只有经证监会批准授权后,发行主体才能在资本市场上融资。除了IPO,借壳上市也是部分具有迫切上市需求的企业选择的路径。2014年和2016年《重组办法》修订后,证监会加强了对借壳上市企业的资质要求,对借壳上市的监管由“趋同管理”逐渐升级为“等同IPO管理”。自此,IPO与借壳上市这两种主要的上市路径都受到证监会的严格把关。IPO核准制与借壳上市等同IPO管理的制度要求成为我国资本市场的第一道防线,减少了信息不对称所导致的不良资产流入资本市场的可能。

然而,类借壳上市通过绕开借壳上市的判定条件,降低了上市的准入门槛,增加了劣质资产进入上市公司的风险。在类借壳上市的过程中,让壳方通过将旧产业注入子公司后再进行股权转让,使原有上市主体完全退出资本市场。同时,让壳方利用股权交易将并不符合上市标准的非上市公司收购为全资子公司,使其越过上市审核流程直接成为新的上市主体,从而实现上市主体的自由更换。换言之,那些不具备上市资格的企业可以通过成为空壳资源的子公司,较为自由便利地出入资本市场。在此期间,只要维持空壳资源的所有权不变,就可以规避证监会对借壳上市的严格审核与监管。可见,类借壳上市通过将上市门槛转换为并购门槛,变相放宽了上市标准,导致非上市公司可以利用类借壳上市将其不良资产注入上市公司,进而引发上市公司资产的大幅减值,损害中小股东权益。

同时,类借壳上市容易滋生逆向选择问题,进一步加剧了资产质量风险。面对监管层严格的上市审核标准,经营质量较好的公司有能力进行IPO或借壳上市,但经营质量较差的公司无法达到上市门槛,只能绕开上市审查。因此,对于经营质量较差的企业,通过类借壳的渠道进入资本市场是一个普遍的选择。在这样的情况下,可以观测到谋求类借壳上市的公司大多经营质量相对较差(Floros和Sapp,2011;王建伟,2017),容易滋生逆向选择问题,导致越来越多的不良资产流入资本市场。

1. 借壳方的盈利能力与上市条件。借壳方玛西普在类借壳交易前期的盈利情况并不满足上市条件。玛西普2013年和2014年分别实现净利润−471.57万元和778.87万元,2014年末净资产总额仅为1 629.89万元。在借壳上市“等同IPO”的审查要求下,借壳上市主体需满足存续3年以上且3年连续盈利,最近两个会计年度净利润均为正且累计超过2 000万元的条件。可见,玛西普不符合创业板上市条件,更不满足主板上市要求。在经营业绩不满足IPO和借壳上市条件的情况下,玛西普选择以类借壳的方式实现上市。

2. 让壳方利用股权投资实现借壳方上市。借壳方玛西普类借壳让壳方星河生物的过程,实质上是让壳方星河生物转让原子公司,并将借壳方玛西普收购为新全资子公司的过程。首先,让壳方星河生物将原有食用菌产业打包装入韶关星河、星河高新、西充星河三家子公司,以便于后期利用股权转让的方式实现原有产业的整体剥离。以2015年星河生物的营业收入来源为依据,三家子公司占星河生物原有产业的97%。2016年,让壳方星河生物将三家子公司的股权转让至星河生物所有权持有人叶运寿。至此,让壳方星河生物的原食用菌产业以子公司股权转让的方式被完全剥离。

其次,让壳方星河生物收购玛西普为全资子公司,使借壳方玛西普成为让壳方星河生物新的上市主体。2015年12月,让壳方星河生物向借壳方玛西普的全体股东实施定向增发以收购玛西普100%的股权,增发股数为8 653.85万股,占并购完成后总股数的47.79%。并购完成后,星河生物的核心产业由食用菌完全转变为医疗器械,且核心产业完全集中在子公司玛西普内部。

至此,让壳方星河生物完全成为承装借壳方玛西普的壳,而借壳方玛西普则利用让壳方星河生物子公司的身份取得上市平台为其带来的资源。让壳方星河生物利用股权投资的方式操纵上市主体,使借壳方玛西普类借壳成功,最终导致星河生物出现大幅的资产减值与业绩亏损(见表1)。可见,类借壳上市降低了企业的上市门槛,使达不到上市要求的企业进入资本市场,这为上市公司埋下了风险隐患。

(三)借让壳双方合谋掏空−壳资源两权分离下的叠加风险

合谋是博弈各方在权衡收益与成本之后所产生的结果(罗建兵,2006)。当公司内部存在多个大股东时,若监督收益小于合谋收益,则有可能诱发大股东之间形成利益同盟,削弱股权制衡作用,加重第二类代理问题(Laeven和Levine,2008;田昆儒和田雪丰,2019)。在类借壳上市的过程中,壳资源的所有权与决策权发生分离,会削弱控股股东的监督能力,增加控股股东的监督成本。因此,在收益与成本的权衡下,让壳方控股股东可能会与借壳方股东合谋,通过共同行动对壳资源进行掏空,造成两权分离下的风险叠加,引发第二类代理问题。同时,类借壳上市的手法复杂且隐蔽,增加了借让壳双方之间的私有信息,便于借让壳双方对壳资源进行合谋掏空。由于类借壳上市通常需要借壳方预先与让壳方共同设计与执行交易方案以降低并购风险(何军,2014),在类借壳上市的案例中,壳资源的借让双方相对于中小股东通常具有信息优势。这种信息优势可能会使壳资源借让双方达成合谋关系,使双方在共同利益最大化的机会主义目标驱使下,利用私有信息进行合谋套利,损害中小股东权益与上市公司长期发展。该代理问题在本文案例中具体表现为让壳方高溢价收购借壳方、让壳方低价剥离原上市主体以及借让双方通过资本运作高位减持套现。

在玛西普类借壳星河生物的过程中,借让壳双方股东通过高买低卖、减持套现等方式共实现收益26.53亿元,是星河生物2015年合并总资产的1.44倍,完成了对壳资源的掏空。

1. 让壳方利用高溢价收购向借壳方股东进行利益输送。让壳方星河生物以高溢价收购借壳方玛西普及其关联公司友谊医院,为借壳方股东后期的减持套现打好基础。2015年12月29日,让壳方星河生物与借壳方玛西普达成协议,双方采用收益法对借壳方玛西普进行资产估值。如表3所示,在收益法下,借壳方玛西普最终的交易价格为11.25亿元,相对于净资产账面价值5 255万元增值约20倍,相对于刘氏父子、马林2013年取得玛西普全部所有权时的成本1.05亿元增值约10倍。借壳方玛西普成功进入让壳方星河生物之后,对借壳方股东的另一私有资产−友谊医院进行高溢价收购。在借壳方玛西普收购关联公司友谊医院的过程中,友谊医院整体的市场评估价格为13.02亿元,相对于基准日账面价值1.54亿元增值约7.5倍。可以看出,通过推高借壳方玛西普及其关联公司友谊医院的资产估值,借壳方股东的原有资产转变为高溢价证券,为其日后的减持套现做好了准备。

| 交易方向 | 项目名称 | 评估方法 | 账面价值 | 交易价格 | 评估增值率 | 整体增值率 |

| 买入 | 玛西普 | 收益法 | 52.55 | 1125.00 | 2041.04% | 1088.38% |

| 友谊医院 | 收益法 | 163.71 | 1445.00 | 782.66% | ||

| 卖出 | 总部办公大楼及附属 | 成本法、市场比较法 | 42.30 | 67.00 | 58.37% | 35.09% |

| 三家子公司 | 资产基础法 | 199.85 | 260.11 | 23.94% | ||

| 注:单位:百万元。 | ||||||

2. 让壳方通过低价转让原产业向让壳方股东进行利益输送。让壳方星河生物以低价向所有权持有人叶运寿转让了原食用菌产业,实现了对让壳方股东的利益输送。2016年,星河生物开始陆续出售原食用菌产业至所有权持有人叶运寿名下仅成立一个月的新投资公司“创星科技”,转让资产包括总部研发大楼及所在土地使用权,以及韶关星河、星河高新、西充星河三家核心子公司。与买入借壳方玛西普时采用收益法不同,双方选择采用成本法、资产基础法等评估方法对待出售资产进行价值评估。从表3中可以看出,叶运寿以仅高出资产账面价值约35%的交易价格,从星河生物取得了食用菌相关资产,获得了星河生物的原主要资产及业务能力。

3. 借让壳双方股东减持套现以合谋套利。此次类借壳上市完成后,借壳方股东并未持续经营让壳方星河生物,而是选择在限售期满后减持套现。2017年,让壳方所有权持有人叶运寿离职满6个月后开始频繁减持其首发上市持有的原始非限售股;借壳方玛西普原大股东刘岳均父子、马林、叶运寿以及玛西普董事长徐涛等人,在锁定期解禁之后,频繁大量高位减持,合计减持套现金额超过10.33亿元。2019年12月31日,刘天尧与马林已完全清仓星河生物股份。表4列示了重要股东在类借壳上市交易前后的资产情况与最终收益。可以看出,叶运寿在将原有股票变现的同时,还从星河生物取得了食用菌产业;而玛西普原股东刘岳均父子、马林在此次类借壳交易中,通过关联并购、减持套现净获取资金22.57亿元,是星河生物2015年和2019年总资产的1.22倍和1.15倍。可见,类借壳上市能够为借让双方创造大量财富,这些财富通过资产虚增、减持套现等操作最终转移到大股东手中。类借壳上市交易双方通过高价买入低价卖出、股权购买现金支付等方式掏空上市公司,从中获取高额收益。

| 叶运寿

(让壳方星河生物所有权持有人) |

刘岳均父子

(借壳方玛西普原股东) |

马林

(借壳方玛西普原股东) |

|

| 初始持有资产

2015年6月23日之前 |

星河生物5386.64万股

(账面价值5386.64万元) |

(1)玛西普64%的股权

(账面价值6720万元) (2)友谊医院100%的股权 (账面价值1.54亿元) |

玛西普36%的股权

(账面价值3780万元) |

| 最终持有资产

截至2019年12月31日 |

(1)支付玛西普18%股权与配套资金4.485亿元

(2)支付食用菌产业3.27亿元 (3)减持套现12.77亿元 (4)完整食用菌产业链 |

(1)减持套现5.66亿元

(2)友谊医院对价14.45亿元 (2)星河生物1135.94万股 |

减持套现4.67亿元 |

| 最终净收益 | (1)现金3.96亿元(不包含原始股减持收益)

(2)完整食用菌产业链 |

(1)现金17.90亿元

(2)星河生物1135.94万股 (市值0.98亿元) |

现金4.29亿元 |

| 注:减持交易价格按减持当年的平均股价计算。 | |||

五、研究结论与政策建议

本文基于非上市公司玛西普类借壳上市公司星河生物的案例,剖析了类借壳上市的实现路径、规避借壳上市判定的条件以及给上市公司带来的潜在风险。案例研究表明类借壳上市主要包含四个步骤:第一,构建借壳方玛西普与让壳方星河生物的共有股东,以降低类借壳上市对让壳方所有权转移风险的影响;第二,借壳方玛西普将100%股权出售给让壳方星河生物,成为星河生物的全资子公司;第三,让壳方星河生物将原有产业完全剥离,完全成为借壳方玛西普的壳;第四,借壳方玛西普成员取得让壳方星河生物的决策权,并维持星河生物所有权持有人不变,以规避借壳上市的判定。

本文案例分析发现:首先,新购入资产导致公司上市主体发生变更、公司的控制人不构成所购买资产的原所有人是类借壳上市能够规避借壳上市判定的两大条件,而壳资源所有权与决策权分离是类借壳上市能够规避借壳上市判定进而规避证监会严格审核的根本原因。其次,类借壳上市中的让壳方利用对子公司的股权投资来自主决定自身的上市主体,变相将高的上市门槛转变为低的收购门槛,导致不良资产流入上市公司的风险增加。最后,壳资源所有权与决策权分离会降低控股股东的监管能力,增加其合谋收益。同时,类借壳上市的手法较为隐蔽且复杂,而借让壳双方大股东作为类借壳上市的主要参与方,相对于中小股东具有一定的信息优势,从而有助于借让壳双方大股东通过操纵股权定价实现私有收益,侵害中小股东权益。本文的研究结论提供了以下政策建议:

1. 健全对特殊类型资产重组的判断,强化事后连续追溯跟踪。监管部门应加强对上市公司通过股权投资实现上市主体变更行为的关注,如增加核准流程、制定新上市主体的资产质量标准、增强业绩承诺的惩罚力度与保险机制等。有时企业的重组行为虽然不构成借壳上市,但是会导致上市公司主营业务完全改变。这类重组行为与借壳上市类似,同样会对企业的上市主体产生重大影响,加剧不良资产流入资本市场的潜在风险。但证监会对此类重组行为与借壳上市的监管力度却存在较大的差异。这不仅会导致上市公司流入劣质资产,损害中小股东权益,还会滋生逆向选择问题,使更多有借壳需求但资产质量不达标的企业选择以类借壳等方式实现非上市资产的证券化,逃避借壳上市的审核与判定。因此,监管部门应进一步完善上市公司退市制度与重大资产重组的认定标准,避免一些资质合规性较差的企业通过类借壳上市的方式上市交易,影响资本市场的健康发展。

2. 警惕上市公司利用股权投资替换上市主体,合理鉴别类借壳上市行为。对投资者而言,应警惕上市公司利用股权投资,分步替换上市主体的行为。上市公司的主体更换需要较长时间,新资产的进入与旧资产的剥离也会分步进行,这导致中小投资者可能无法及时识别企业更替上市主体的行为,使自身权益受损。因此,对于连续发生资产并购与资产转让的企业,投资者应予以警惕。同时,投资者应合理鉴别类借壳上市行为与公司战略资产重组之间的区别,合理评估两者对公司内在价值的影响与贡献。类借壳上市因伴随逆向选择风险,可能会导致新进资产存在质量差、盈利持续性低等问题。战略转型则是以企业长期发展为目标,以企业价值提升为导向的积极决策。然而,类借壳上市的公司通常会以战略转型为由来粉饰其类借壳的实质。投资者可能会将企业不良资产的注入理解为企业的战略转型,从而发生资源错配。对此,投资者应提升对企业上市主体变更背后内涵的鉴别能力,防止自身利益受到侵害。

① 类借壳上市通常是指那些不完全符合“借壳上市”标准,但具有明显借壳意图的资产重组。

② 详见《关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定》(2016年),2019年对此条款进行了修订。

③ 曾用名为“菇木真”,2017年更名为“星普医科”,2019年更名为“盈康生命”。

④ 2012年12月28日,公司公告终止筹划对国内某食品行业公司的重大资产重组事项;2015年1月6日,公司公告终止筹划对洛阳伊众的重大资产重组事项。

⑤ 本文以沪深300指数作为基准,计算事件当日让壳方星河生物的超额收益率。累计超额收益率()=。

⑥ 根据《上市公司重大资产重组管理办法(2016)》第十三条第(一)款至第(七)款,借壳上市的判定主要包括两个条件:其一,上市公司的控制权发生变更;其二,上市公司的收购方导致上市公司的核心资产或利润来源发生重大变化。

| [1] | 邓路, 周宁. 市场时机、反向收购及其经济后果——基于“山煤国际”的案例研究[J]. 中国工业经济, 2015(1): 147–159. |

| [2] | 付蕙乔. 类借壳的交易模式分析——以哈工智能为例[J]. 科技经济市场, 2017(8): 126–128. DOI:10.3969/j.issn.1009-3788.2017.08.072 |

| [3] | 何军. 新监管环境下A股借壳类重组生态研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10248-1015807689.htm |

| [4] | 李敏才, 刘峰. 我国发审方式改革的制度分析: 一个研究框架[J]. 当代财经, 2012(7): 98–107. |

| [5] | 梁上坤, 李丹, 谷旭婷, 等. 借壳上市与杠杆增持下的并购风险叠加——基于上海斐讯借壳慧球科技的案例研究[J]. 中国工业经济, 2018(6): 136–155. |

| [6] | 罗建兵. 合谋的生成与制衡: 理论分析与来自东亚的证据[D]. 上海: 复旦大学, 2006. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10246-2007069219.htm |

| [7] | 屈源育, 沈涛, 吴卫星. 上市公司壳价值与资源配置效率[J]. 会计研究, 2018(3): 50–56. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2018.03.007 |

| [8] | 屈源育, 吴卫星, 沈涛. IPO还是借壳: 什么影响了中国企业的上市选择?[J]. 管理世界, 2018(9): 130–142. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.09.011 |

| [9] | 邵新建, 贾中正, 赵映雪, 等. 借壳上市、内幕交易与股价异动——基于ST类公司的研究[J]. 金融研究, 2014(5): 126–142. |

| [10] | 田昆儒, 田雪丰. 多个大股东、创新投资与市场表现——基于倾向得分匹配法(PSM)的分析[J]. 华东经济管理, 2019(12): 119–128. |

| [11] | 王建伟. 2016年深市公司“特殊”重组问题分析[J]. 证券市场导报, 2017(12): 39–44. |

| [12] | 杨俏文, 黄思涵. 上市公司并购重组“类借壳”模式应用案例研究[J]. 中国注册会计师, 2019(10): 117–122. |

| [13] | 张丽琼, 陈章旺. 类借壳上市企业的财务绩效研究[J]. 财会通讯, 2021(18): 122–128. |

| [14] | 赵晶, 郭海. 公司实际控制权、社会资本控制链与制度环境[J]. 管理世界, 2014(9): 160–171. |

| [15] | Adjei F, Cyree K B, Walker M M. The determinants and survival of reverse mergers vs IPOs[J]. Journal of Economics and Finance, 2008, 32(2): 176–194. DOI:10.1007/s12197-007-9012-4 |

| [16] | Carpentier C, Cumming D, Suret J M. The value of capital market regulation: IPOs versus reverse mergers[J]. Journal of Empirical Legal Studies, 2012, 9(1): 56–91. DOI:10.1111/j.1740-1461.2011.01247.x |

| [17] | Chen K C, Cheng Q, Lin Y C, et al. Financial reporting quality of Chinese reverse merger firms: The reverse merger effect or the weak country effect?[J]. The Accounting Review, 2016, 91(5): 1363–1390. DOI:10.2308/accr-51376 |

| [18] | Floros I V, Sapp T R A. Shell games: On the value of shell companies[J]. Journal of Corporate Finance, 2011, 17(4): 850–867. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2011.03.004 |

| [19] | Gleason K C, Jain R, Rosenthal L. Alternatives for going public: Evidence from reverse takeovers, self-underwritten IPOs, and traditional IPOs[R]. University of Pittsburgh, 2006. |

| [20] | Jensen M C, Meckling W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305–360. DOI:10.1016/0304-405X(76)90026-X |

| [21] | Laeven L, Levine R. Complex ownership structures and corporate valuations[J]. The Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 579–604. DOI:10.1093/rfs/hhm068 |

| [22] | Lee C M C, Qu Y Y, Shen T. Going public in China: Reverse mergers versus IPOs[J]. Journal of Corporate Finance, 2019, 58: 92–111. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2019.04.003 |

| [23] | Yin R K. Case study research: Design and methods (4th ed.)[M]. London: SAGE, 2009. |