2022第48卷第6期

2. 厦门大学 邹至庄经济研究中心,福建 厦门 361005;

3. 中国社会科学院 经济研究所,北京 100836

2. Gregory and Paula Chow Center for Economic Research, Xiamen University, Xiamen 361005, China;

3. Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China

一、引 言

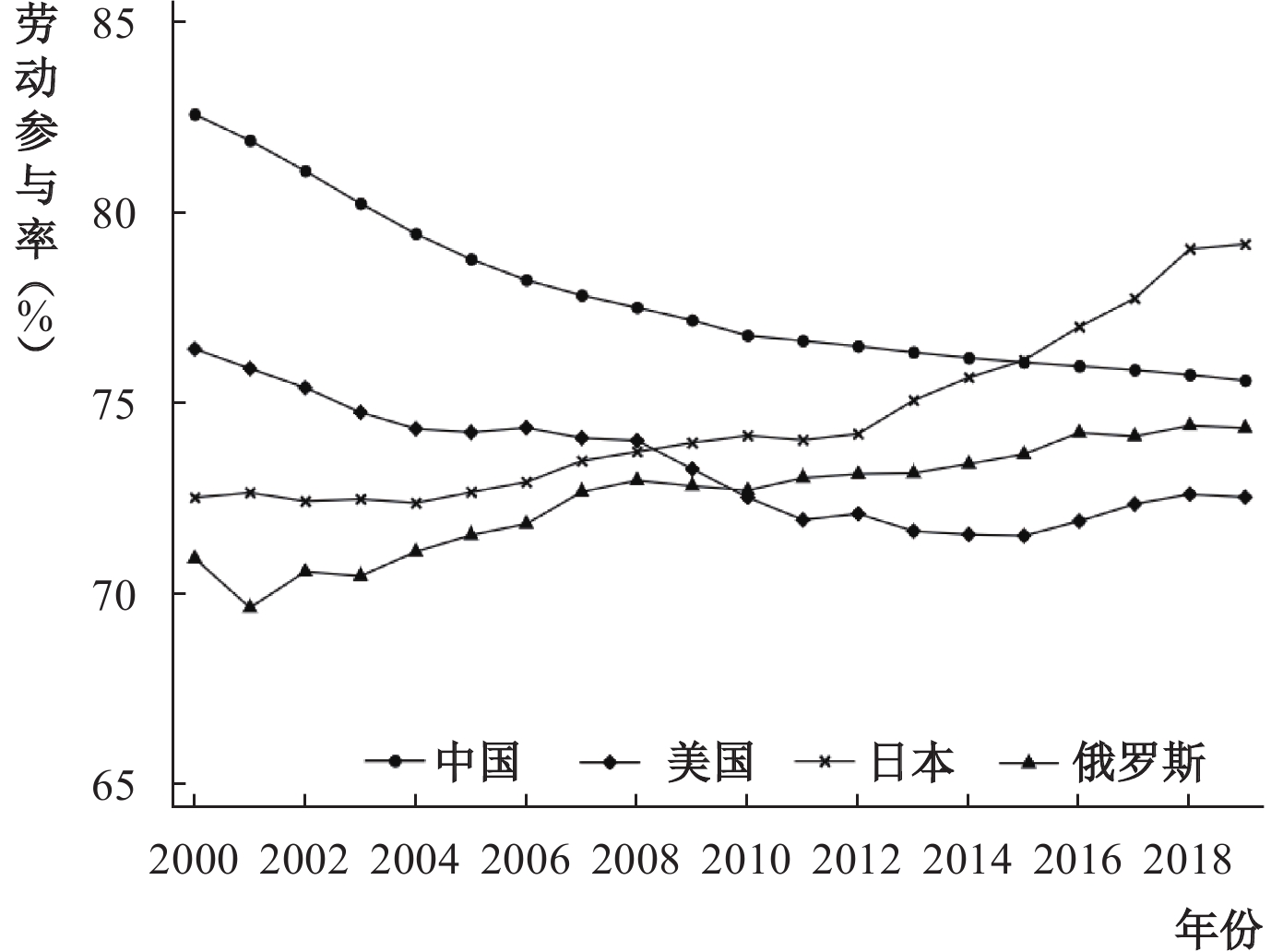

经济增长的一个重要源泉是劳动力增加,而劳动力的供给规模由劳动年龄人口和劳动参与率共同决定。近年来,中国的劳动年龄人口和劳动参与率持续下降,中国经济高速增长源泉中的“人口红利”减弱(蔡昉,2010)。劳动年龄人口下降已经获得足够多的关注,如中国中央政府为提高劳动年龄人口,自2013年以来先后出台“单独两孩”和“全面两孩”政策,并于2021年5月底又提出实施“全面三孩”政策。如图1所示,2000年以来,中国劳动参与率从2000年的82.58%下降到2019年的75.61%,而日本劳动参与率同期逐渐上升并于2015年超过中国,俄罗斯劳动参与率也在平稳增长。并且中国劳动参与率的下降趋势没有变缓迹象,而美国劳动参与率从2015年开始稳步回升。显然,探究中国劳动参与率持续下降的原因具有极为重要的意义。

|

| 图 1 中国、美国、日本和俄罗斯的劳动参与率 注:劳动参与率指15—64岁劳动年龄人口中经济活动人口的占比。数据来自世界银行WDI数据库。 |

本文从家庭财富视角研究中国劳动参与率下降的原因,并利用中国城市化进程中房屋拆迁给家庭财富带来的外生冲击作为自然实验。随着中国城市化进程不断加快,人口从农村向城市大规模集中,原有城市承载能力已无法满足城市生活和经济发展的需要。为扩展、升级城市功能,中国开始通过房屋拆迁实现城市向农村的扩张和城市的内部更新。房屋拆迁往往意味着家庭财富的较大增加。同时,房屋拆迁政策由政府决定,外生于家庭就业决策,因而为识别家庭财富与劳动参与率的因果关系提供了较好的外生冲击。

本文以家庭为研究对象,利用中国家庭追踪调查(CFPS)2010—2018年的五轮调查数据,采用房屋拆迁作为工具变量。研究发现家庭财富增加1%能使劳动参与率平均下降0.19个百分点,远高于已有文献基于个体层面的研究结果,如Fu等(2016)和Li等(2020)分别认为房产财富增加1%导致个体劳动参与率平均下降0和0.004个百分点。而且,两阶段最小二乘法的第一阶段估计结果显示,房屋拆迁使家庭财富平均增加26.09%,相当于家庭财富增加3.83万元,这是一笔不小的收入。本文的机制分析发现,家庭财富增加1%能使家庭就业率平均下降0.20个百分点,但不影响失业率。并且,本文根据受访者的客观时间利用状况,验证受访者对相关问题的主观回答,进而探究家庭财富影响劳动参与率的真实机制。从退出劳动力市场的人口对主观问题的回答来看,家庭财富增加1%能使以照顾家庭为理由退出劳动力市场的人口占比平均增加0.15个百分点,其中女性增加得更多,接近男性的5倍。但是,从退出劳动力市场人口的时间利用来看,家庭财富增加并没有使退出劳动力市场的人口投入更多时间用于家务劳动和辅导孩子做作业等照顾家庭的活动,而是使他们投入更多时间用于睡觉休息、看电视电影等休闲活动。这说明在问卷调查研究中,研究者如果仅仅基于主观问题的回答做出判断,那么很可能得到有偏误的研究结果。同时,本文发现家庭财富在户主的年龄、受教育水平和健康状况不同的家庭群体中存在异质性效应。平均而言,家庭财富使受教育水平在初中及以下和身体健康的年轻户主所在家庭的劳动参与率分别下降0.39、0.16和0.22个百分点。此外,家庭财富增加1%能使消费总支出平均增加0.73%,尤其能使食品、家庭设备和日用品的消费支出分别平均增加0.54%和0.97%,但是不影响教育等人力资本投资支出和储蓄率。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,既有文献大多是从个体层面研究财富对劳动供给的影响,可能低估财富效应,忽视对家庭层面的财富效应的考察。因此,本文在家庭层面构造劳动参与率、就业率和失业率等变量,研究家庭财富对这些变量的影响,能有效补充财富效应的相关研究。第二,本文研究家庭净财富对劳动参与的影响,而已有文献仅关注家庭或个体的部分财富,如仅关注住房财富(Farnham和Sevak,2016;Fu等,2016;Disney和Gathergood,2018)或者仅关注金融财富(Brown等,2010;Cesarini等,2017;Doorley和Pestel,2020)。个体可能动用金融财富购置房产但并未改变净财富,此时住房财富对劳动参与的效应估计得到的并不是财富效应,而是财富结构效应。使用家庭或个体的部分财富进行估计都可能存在这缺陷。最后,已有文献使用了遗产(Brown等,2010;Doorley和Pestel,2020)、彩票收益(Imbens等,2001;Cesarini等,2017)、住房财富(Farnham和Sevak,2016;Fu等,2016;Disney和Gathergood,2018)、税收和社会保障政策(Gelber等,2017;张川川等,2014;刘子兰等,2019)产生的外生财富冲击,而本文使用了房屋拆迁这个全新的外生财富冲击。

下文结构安排如下:第二部分介绍在中国城市化进程中房屋拆迁的制度背景,并提出理论假说;第三部分是本文的研究设计与数据情况;第四部分为研究结果分析;第五部分依次进行机制与异质性分析;最后是本文的研究结论和启示。

二、制度背景与理论假说

(一)制度背景

20世纪90年代以来,随着中国城市化进程不断加快,城市原有承载能力已经无法满足居民生活与经济发展的需要,城市功能扩张成为地方政府需要解决的问题(陶然和徐志刚,2005)。因此,地方政府开始进行房屋拆迁以获取被拆迁房屋占用的土地,并重新开发。房屋拆迁不仅为城市向农村扩张提供土地,而且是城中村改造、旧城区改造等城市更新活动的必经之路。从1998年实行城镇住房制度改革以来,住房货币化分配逐步替代原有的实物分配体制,房地产开发热情被释放,全国房屋拆迁数量快速增长。

自1978年改革开放以来,中国房屋拆迁制度的发展过程,可划分为三个主要阶段。第一阶段是从1978年至1990年,中国房屋拆迁集中在城市。在这一阶段,由于城市房屋产权形式以公房为主,产权结构单一,房屋拆迁主要通过计划指令与行政命令实施,住房拆迁数量小且随年份变化缓慢(刘征等,2012)。

第二阶段为1991年至2006年,中国房屋拆迁进入依法管理阶段。国务院在2001年修订和完善《城市房屋拆迁管理条例》,不仅进一步规范房屋拆迁的行政管理,取消统一拆迁的拆迁方式,将政府定位于管理者的角色,而且充实和完善法律责任,加大对违法行为的处罚力度。而该条例调整了房屋拆迁的补偿方式和标准,保护了房屋所有人的合法权益。

第三阶段是从2007年至今,中国房屋拆迁制度趋于完善。2007年3月,第十届全国人民代表大会第五次会议通过《中华人民共和国物权法》(下文简称《物权法》)。在这一阶段,一方面,房屋拆迁制度逐渐与《物权法》和《城市房地产管理法修正案》等有关法律法规相衔接。2011年国务院出台《国有土地上房屋征收与补偿条例》,不仅指出房屋拆迁应该基于公共利益的需要,强调将公共利益与个人利益统一起来,而且完善征收程序,禁止建设单位参与搬迁活动,并取消“行政机关自行强制拆迁”的规定。另一方面,房屋拆迁制度淡化城镇色彩,尤其在2019年8月第十三届全国人大常委会修订并通过《土地管理法》之后,更加注重城镇房屋拆迁与农村房屋拆迁的补偿方式和标准的统一。

本文研究聚焦于房屋拆迁制度的第三阶段。在这一阶段,房屋拆迁的补偿方式与标准更加注重维护被拆迁家庭的合法权益,且严格遵循“保证房屋被征收群众的居住条件有改善、原有生活水平不降低”的原则。具体表现如下:第一,房屋拆迁补偿方式更加多样。房屋被拆迁家庭可以选择货币补偿方式,也可以选择房屋产权调换方式。第二,房屋拆迁补偿标准更加透明合理。在货币补偿方面,“根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素”,按照房地产市场评估价格确定具体补偿金额。在房屋产权调换方面,为保证货币补偿和产权调换的等价性,首先计算被拆迁房屋的补偿金额和所调换房屋的价值,然后结清产权调换的差价。最后,房屋拆迁补偿制度充分考虑了房屋被拆迁家庭的合法权益。对被征收房屋价值的补偿,不得低于房屋征收决定公告之日与被征收房屋类似房地产的市场价格。并且,被征收房屋的价值由具有相应资质的房地产价格评估机构确定。同时,房屋被拆迁家庭将得到搬迁费和临时安置费。此外,如果及时签署搬迁协议并按时搬迁,房屋被拆迁家庭还将得到政府的补助和奖励。由此可见,中国现阶段房屋拆迁补偿工作较好地维护了房屋被拆迁家庭的合法权益,保障各地方政府房屋拆迁政策的顺利实施。

在中国现行房屋拆迁补偿制度下,房屋拆迁往往意味着家庭财富的增加。这一现象获得了学术界的关注。部分学者关注房屋拆迁的福利补偿机制(吴福象和段巍,2015),而越来越多的学者关注房屋拆迁对拆迁户经济行为的影响。已有研究发现,房屋拆迁会增加家庭房产和金融性资产等财富(Li等,2019),但降低人们对子女的人力资本投资(Li和Xiao,2020)。房屋拆迁增加了家庭消费,尤其对房屋拆迁后拥有多套住房的家庭更是如此(柴国俊,2014)。

(二)理论假说

已有理论利用不同的自然实验,研究财富对劳动参与的影响。具有代表性的文献主要可以分为四类。第一类文献利用遗产作为家庭财富的外生冲击。这些研究发现,遗产财富不仅降低经济主体的劳动参与(Holtz-Eakin等,1993)和减少其劳动时间(Joulfaian和Wilhelm,1994),而且还提高其退休概率,另外当遗产无法被预料时效应更为明显(Brown等,2010)。Doorley和Pestel(2020)还发现遗产对劳动供给的影响主要作用于女性群体。第二类文献基于彩票收益的不确定性来捕捉财富的外生变异。Imbens等(2001)利用20世纪80年代中期美国马萨诸塞州的数据,发现彩票带来的财富会减少劳动收入。Cesarini等(2017)进一步研究发现,彩票带来的财富主要通过减少劳动参与和劳动时间来影响劳动收入。然而,Picchio等(2018)利用荷兰的彩票数据,发现彩票带来的财富虽然减少劳动收入,但并未影响劳动参与。

第三类文献利用住房财富的变动来研究劳动参与问题。Henley(2004)基于英国1992—2001年个体层面雇员数据,发现住房财富减少雇员的工作时间。Farnham和Sevak(2016)利用美国1992—2004年健康和退休研究(HRS)数据,发现住房财富每增加10%,预期退休年龄将平均降低3.5至5个月。Jacob和Ludwig(2012)利用20世纪90年代末芝加哥租赁券项目,发现对于处在劳动年龄阶段且具有劳动能力的人群,租赁券降低其劳动参与率和劳动收入。Disney和Gathergood(2018)使用英国的微观数据,发现住房价格变化带来的财富效应集中于边缘劳工,如年轻的已婚女性和年纪大的群体。然而,Johnson(2014)认为房价影响已婚女性的劳动收入,但不会影响其劳动参与。对于中国居民而言,自1998年起逐步实现住房分配货币化后,房价不断上涨,住房财富已成为家庭财富的重要组成部分。因此,已有学者以中国居民为研究对象,考察住房财富对劳动参与的影响。Fu等(2016)基于2011年中国家庭金融调查(CHFS)数据,利用同社区其他住户住房财富的变动值作为工具变量,考察住房财富对劳动力参与的影响,发现住房财富降低女性劳动参与的概率,但不影响男性的就业决策。Li等(2020)基于2006年《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》(国办发〔2006〕37号)的外生政策冲击,利用90平方米住房面积作为断点进行研究,发现住房财富对劳动供给具有负向影响,并且对女性、年轻人和高偿债能力群体的影响更大。

最后一类文献利用税收优惠、社会保障等转移支付项目来研究财富效应。比如Gelber等(2017)利用美国的残疾保险项目(Disability Insurance),发现增加残疾保险补贴将减少就业率和劳动收入。Powell(2020)利用2008年美国经济刺激计划中税收返还项目,发现税收返还对劳动收入具有显著负向影响,并且对较低收入和小时工群体影响更大。张川川等(2014)使用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,综合使用断点回归方法和双重差分法,研究发现“新农保”养老金收入不影响劳动供给。刘子兰等(2019)进一步发现,“新农保”尽管对劳动时间没有显著影响,但是会影响自己的农业生产活动。

而家庭是经济活动决策的基本单元(Becker,1973),各个家庭成员的就业决策一般是由家庭成员共同讨论后做出(Lundberg和Pollak,1996)。Cesarini等(2017)研究彩票财富时也发现,彩票带来的财富不仅影响中奖者的劳动供给,还会影响中奖者配偶的劳动供给。平均而言,中奖者的财富每增加100瑞典克朗,那么其配偶的税前年劳动收入会下降0.41瑞典克朗。与西方国家相比,东南亚国家更加普遍地以家庭为单位进行劳动供给决策(谢宇等,2014)。Fu等(2016)和Li等(2020)基于中国个体样本的研究,都发现家庭住房财富增加会降低女性的劳动参与率,揭示出家庭才是就业的基本决策单位,而女性家庭成员在照料家庭上有优势,其退出劳动力市场对家庭收入的负面影响一般较小,故她们的劳动参与对家庭财富更敏感。基于此,本文提出研究假说:家庭财富增加会降低家庭劳动参与率。

三、研究设计

(一)模型构建

本文构建如下基准模型:

| $ LP{R_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1} \times \ln Wealt{h_{it}} + \varGamma \times Control{s_{it}} + {\delta _t}{\text{ + }}{\delta _i}{\text{ + }}{\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,i和t分别表示家庭和年份;LPRit是劳动参与率;lnWealthit为家庭i在年份t的家庭财富的自然对数,是核心解释变量;Controlsit为一系列控制变量,包括家庭规模、少儿占比、老人占比和家庭健康人数占比;

α1反映家庭财富对劳动参与率的影响,是本文关注的系数。由于家庭财富通常是内生的,直接用普通最小二乘法估计模型(1)得到的α1估计值可能是有偏和不一致的。首先,劳动参与率高的家庭更可能积累家庭财富,因此模型(1)可能存在反向因果导致的内生性。其次,模型(1)可能存在度量误差导致的内生性。最后,尽管本文已经控制家庭层面的固定效应和众多可能影响家庭财富的家庭特征(如家庭规模、少儿占比、老人占比和健康人数占比),但模型(1)依然可能存在遗漏变量导致的内生性。

为了解决潜在的内生性问题,本文利用城市化进程中房屋拆迁作为家庭财富的工具变量,估计家庭财富对劳动参与的影响。正如前文所述,现行房屋拆迁制度对被拆迁家庭的合法权益进行有效保护,使房屋被拆迁家庭“居住条件有改善和原有生活条件不降低”,故房屋拆迁往往意味着家庭财富的增加。同时,房屋拆迁通常是由地方政府主导,外生于家庭就业决策。因此,房屋拆迁满足工具变量法所要求的相关性和外生性假定。本文使用房屋拆迁作为家庭财富的工具变量,构建如下的第一阶段模型:

| $ \ln Wealt{h_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1} \times Demolis{h_{it}} + \varPhi \times Control{s_{it}} + {\delta _t}{\text{ + }}{\delta _i}{\text{ + }}{\varepsilon _{it}} $ | (2) |

其中,工具变量Demolishit为虚拟变量,表示家庭“是否经历过房屋拆迁”。具体而言,对于样本期内经历过房屋拆迁的家庭,Demolish在房屋拆迁以前取值为0,在房屋拆迁以后取值为1;对于样本期内未经历过房屋拆迁的家庭,Demolish取值为0。其他变量的定义与模型(1)相同。考虑到房屋拆迁家庭可能变更社区或村庄,本文的模型估计使用聚类到家庭层面的稳健标准误。

模型(2)是一个双重差分模型,需要满足平行趋势假定,即要求房屋拆迁家庭和未拆迁家庭在房屋拆迁以前不存在系统性差异。为检验平行趋势假设是否成立,本文构建如下模型:

| $ \ln Wealt{h_{it}}_k = {\beta _0} + \sum\limits_{k = - 8,k \ne - 2}^{k = 8} {{\beta _{1,k}} \times Demolis{h_{itk}}} + \varPsi \times Control{s_{it}} + {\delta _t}{\text{ + }}{\delta _i}{\text{ + }}{\varepsilon _{it}} $ | (3) |

其中,k∈{−8,−6,−4,0,2,4,6,8},⑤Demolishitk表示家庭i在年份t相对于房屋拆迁当年的时间,如Demolishit4

(二)数据来源及处理

本文使用的主要数据来自2010—2018年北京大学中国社会科学调查中心的五轮中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS数据库覆盖中国内地除内蒙古、新疆、青海、宁夏、西藏和海南之外的25个省(直辖市、自治区),具有较高的样本代表性。

本文选取CFPS五轮调查中的家庭为研究对象,并对数据进行如下清理:(1)当夫妻离婚、孩子成家等原因导致家庭分裂成两个或以上家庭时,CFPS会让其中一个家庭延续原家户号,而为其他家庭生成新的家户号。由于拆分导致家庭结构发生重大变化,本文剔除经历过拆分和由拆分而新生成的家庭2442户。(2)本文剔除在2010年之前经历拆迁的846户家庭,原因在于其家庭财富受到外生冲击的时间在样本期之前。(3)以2010年为基期利用各省居民消费价格指数对家庭净财富进行平减处理,然后再进行1%水平的缩尾处理,以避免极端值的影响。(4)剔除变量取值缺失和仅有1年观测值的家庭5844户。剔除仅有1年观测值的家庭的原因是模型中控制家庭固定效应会使得软件自动删除这些家庭。最终,本文得到11235户家庭42519个观测值的非平衡面板数据。

(三)变量说明⑥

1. 劳动参与率。劳动参与率等于家庭劳动年龄人口中经济活动人口的占比。其中,经济活动人口指参与劳动力市场的人口,包括就业人口和失业人口。参照CFPS的定义,本文将自家农业生产经营活动、农业打工、非农受雇、个体、私营和自雇均视为工作,排除家务劳动和义务的志愿劳动。⑦同时,根据OECD的定义,劳动年龄指15—64岁。考虑到CFPS仅调查16岁以上成人的工作状态,本文将劳动年龄限定在16—64岁。并且,16岁以上学生群体被包含在家庭劳动年龄人口,可能混淆家庭财富与劳动参与率的因果效应估计,因此本文也使用家庭经济活动人口占经济活动人口与退出劳动力市场人口之和的比重衡量劳动参与率。此外,本文还考察了财富冲击对就业率和失业率的影响。就业率等于家庭劳动年龄人口中就业人口所占比重。失业率等于家庭经济活动人口中失业人口所占比重。

2. 家庭财富。家庭财富为家庭净财产,等于家庭总财产减去总负债。家庭总财产包括土地、住房、金融和经营财产。具体而言,土地财产价值数据是CFPS根据McKinley和Griffin(1993)的方法估算得出。CFPS假定家庭农业总收入的25%来自于土地,而土地的收益率为8%,从而计算出土地财产价值。住房财产等于现住房和其他住房市场价值之和,金融财产等于存款、股票、基金、债券、金融衍生品等金融资产价值之和。而经营财产指家庭从事个体经营和私营企业经营所占有的资产价值。家庭总负债包括住房负债和非住房负债,其中非住房负债包括银行贷款和个人、民间信贷等非金融机构贷款。

3. 房屋拆迁。由于CFPS每年调查问卷有差异,本文获取各年房屋拆迁信息的方式略有差别。具体而言,利用2010年问卷中“您家是哪年拆迁的”问题来界定2010年的房屋拆迁家庭,基于2012年问卷中“过去一年,您家有没有收到下列捐助或补偿”问题,将回答“住房拆迁补偿”的样本界定为2012年的房屋拆迁家庭,利用2014、2016和2018年问卷中“过去12个月,您家是否经历过住房拆迁”问题来界定这三年的房屋拆迁家庭。⑩

4. 控制变量。本文选用家庭规模、少儿占比、老人占比以及健康人数占比作为控制变量。其中,家庭规模使用家庭人口数衡量,少儿占比为16岁以下成员人数所占比例,老人占比为65岁及以上成员人数所占比例,健康人数占比是家庭成员中自评健康为健康及以上的人数所占比例。

四、经验分析结果

(一)基准结果

表1的Panel A报告基于普通最小二乘法的估计结果。家庭财富的系数估计值虽然在第(2)列中不显著,但在(1)至(4)列中都是在5%的显著性水平下显著为正,尤其是在第(4)列中控制家庭特征、家庭固定效应和年份固定效应后依然显著为正。然而,两者间的正相关关系很可能是由劳动参与率高的家庭积累更多财富所导致的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Panel A 被解释变量为家庭劳动参与率(普通最小二乘估计) | ||||

| ln(家庭财富) | 0.5537***(0.1481) | 0.0980(0.1507) | 0.3995**(0.1779) | 0.4682***(0.1774) |

| 调整后R2 | 0.0005 | 0.0266 | 0.4721 | 0.4765 |

| Panel B 第二阶段:被解释变量为家庭劳动参与率(两阶段最小二乘估计) | ||||

| ln(家庭财富) | −7.5437***(2.6024) | −16.3398***(4.4144) | −19.4158**(8.6275) | −19.4856**(8.4601) |

| 调整后R2 | −0.1099 | −0.4506 | −0.4072 | −0.4038 |

| Panel C 第一阶段:被解释变量为ln(家庭财富)(两阶段最小二乘估计) | ||||

| 房屋拆迁 | 0.5692***(0.0629) | 0.3913***(0.0633) | 0.2570***(0.0644) | 0.2609***(0.0644) |

| 第一阶段F统计量 | 81.8282 | 38.1816 | 15.9496 | 16.4362 |

| 调整后R2 | 0.0042 | 0.0376 | 0.6749 | 0.6756 |

| 控制变量 | 控制 | |||

| 家庭固定效应 | 控制 | 控制 | ||

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 样本量 | 42 519 | 42 519 | 42 519 | 42 519 |

| 注:两阶段最小二乘法估计第二阶段模型的参数时使用内生变量的估计值,但计算第二阶段模型的残差时使用内生变量的真实值。这导致计算得到的第二阶段模型的残差平方和(SSR)变大,甚至可能超过总平方和(TSS),从而出现R2为负的情况。控制变量包括家庭规模、少儿占比、老人占比和健康人数占比。*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著。括号内值为聚类到家庭层面的稳健标准误。下同。 | ||||

表1的Panel B和C报告利用房屋拆迁作为工具变量的两阶段最小二乘法估计结果。Panel C报告第一阶段估计的结果。从第(1)列看出,即使不控制任何变量,经历房屋拆迁家庭的财富平均要高56.92%。这表明房屋拆迁的家庭确实获得了大笔补偿,反映地方政府较好地执行了国家的房屋拆迁补偿政策。第(4)列结果显示,控制年份固定效应、家庭固定效应和随年份变化的家庭特征后,房屋拆迁家庭的净财富比未拆迁家庭平均高26.09%。由于未拆迁家庭财富的均值为14.69万元,这表明拆迁后家庭财富均值增加3.83万元。第一阶段F统计量取值最小为15.95,大于10,表明用房屋拆迁作工具变量不存在弱工具变量问题。总之,Panel C的结果表明,房屋拆迁满足工具变量的相关性假定。

根据表1的Panel B,家庭财富增加显著降低家庭劳动参与率。第(1)列表明,考虑了反向因果、度量误差和遗漏变量带来的内生性问题后,即使不控制任何其他因素,劳动参与的财富效应都在5%的显著性水平下显著为负。根据第(2)和(3)列,控制年份和家庭固定效应后,财富的负效应进一步加大。背后原因是家庭财富和劳动参与率受年度周期性因素的影响而正向变化,也同时受勤劳节俭的家庭文化的正向影响。因此,用固定效应控制住周期性因素和家庭文化的干扰后,财富效应会变大。并且对比第(3)和(4)列发现,进一步控制随年份变化的家庭特征并没有使得财富效应的估计值发生明显变化。根据第(4)列,家庭财富增加1%能使劳动参与率平均下降0.19个百分点。Fu等(2016)和Li等(2020)两篇研究中国住房财富影响劳动参与的论文中,前者使用2011年的中国家庭金融调查数据(CHFS),后者综合使用2010—2016年的CFPS数据和2011—2017年的CHFS数据,故后者的样本与本文接近。Li等(2020)发现房产财富增加1%导致个体劳动参与率平均下降0.004个百分点,远小于本文的估计值。本文认为,背后原因是Li等(2020)的观测对象是个人,低估了财富效应。此外,尽管本文采用的工具变量法仅能识别局部平均处理效应(local average treatment effect,LATE),即家庭财富变化仅仅反映由房屋拆迁所导致的家庭群体的平均处理效应,但是本文的研究结果仍具有一定的外部有效性。一方面,家庭若经历房屋拆迁,家庭财富会增加,否则家庭财富增长较缓慢,即依从者家庭(Compliers)在现实中占有较大的比例。另一方面,已有研究发现“不劳而获”的财富增加会降低人们劳动积极性(Brown等,2010;Cesarini等,2017),这与本文研究结论相一致。

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验。图2报告被拆迁家庭和未拆迁家庭的财富是否满足平行趋势假设的结果。表示房屋拆迁前8年、6年和4年的三个变量的95%置信区间均包含0,这表明两组家庭的财富间并不存在显著差异,未拒绝平行趋势假设。图2还表明,房屋拆迁当年两组家庭财富没有差异,但拆迁后拆迁户的财富明显高于未拆迁户。拆迁当年拆迁户财富略高于未拆迁户但在5%的显著性水平下不显著的原因是拆迁补偿款和房屋置换并不是在拆迁完成便落实到位的,而是需要时间进行逐步落实,因此存在时间的滞后性。图2中拆迁户财富在拆迁当年、拆迁后2年和拆迁后4年陆续增加,证明了这一点。拆迁户在拆迁后8年依然具有财富优势,表明拆迁户总体而言并没有在短期内将拆迁补偿得到的家庭财富挥霍一空。

|

| 图 2 房屋拆迁对家庭财富的动态影响 注:数据来自模型(3)中相关变量的估计值。 |

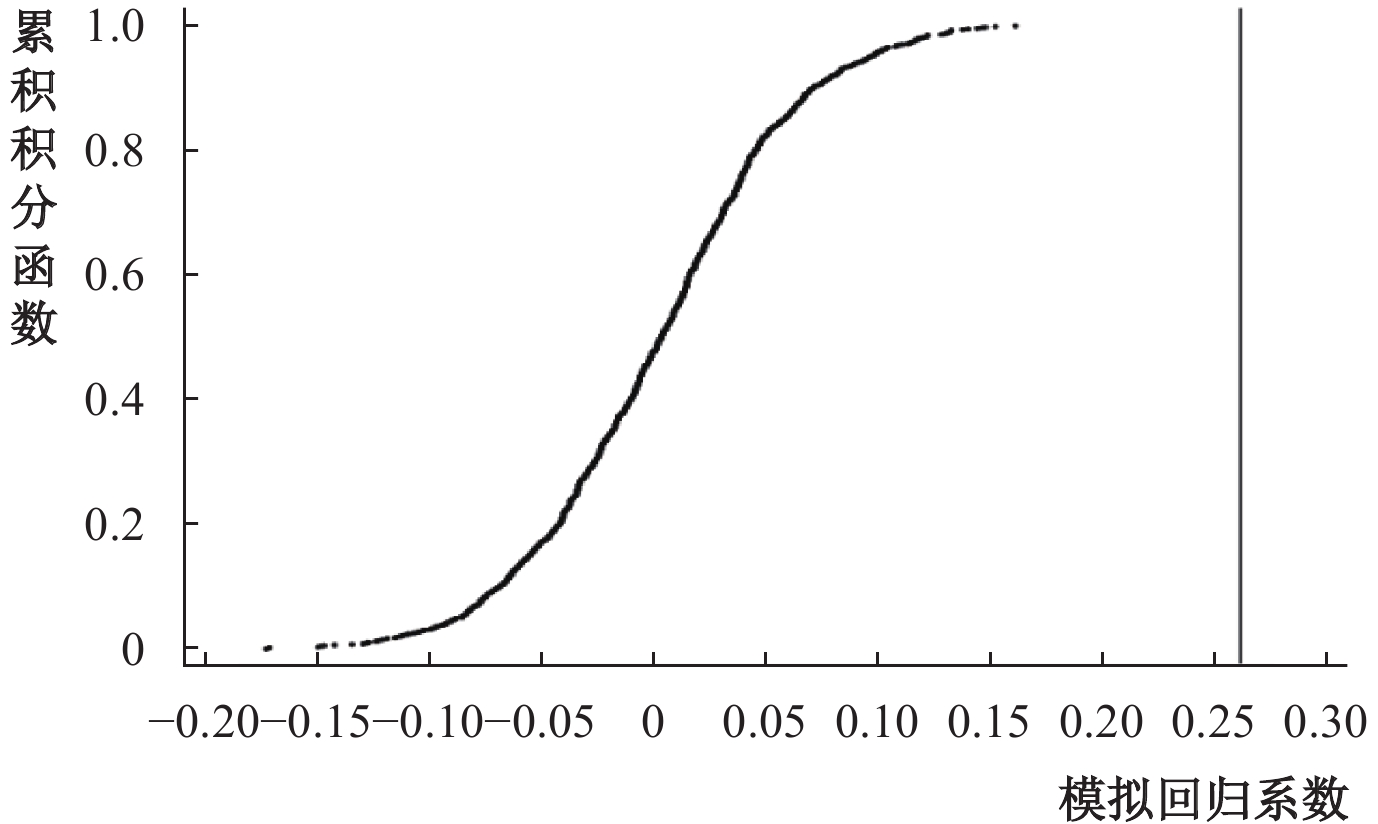

2. 安慰剂检验。使用双重差分法时,组内序列相关问题会导致标准误低估从而过度拒绝原假设(Bertrand等,2004)。对此问题的稳健性检验通常是随机抽取实验组。本文基于样本期间各年份实际发生的房屋拆迁数量分布,随机抽取得到相应年份的模拟拆迁户,重复进行1000次回归。结果显示,在5%的显著性水平下,只有28个模拟结果正显著和28个模拟结果负显著,而94.40%的模拟值都不显著异于0。同时,根据图3,真实系数落在该累积分布的右侧,这说明房屋拆迁对家庭财富的影响是稳健的。

|

| 图 3 第一阶段估计的安慰剂检验系数分布 |

3. 排他性假定检验。上文的平行趋势检验已经部分证实房屋拆迁外生于潜在的家庭财富变化,但是工具变量法还要求房屋拆迁仅通过增加家庭财富来影响劳动参与率。本文在数据处理时剔除夫妻离婚、孩子成家等原因导致家庭结构发生重大变化的家庭,从而排除房屋拆迁通过改变家庭结构来影响劳动参与率的渠道。然而,房屋拆迁往往意味着被拆迁家庭的居住环境发生变化,尤其是就业市场环境发生变化。

因此,本文进行工具变量法的排他性假定检验。⑪首先,本文分别控制家庭所在社区或村庄的就业人口平均月工资水平、就业水平和失业水平,从而控制房屋拆迁可能带来的就业市场环境的变化。结果显示,家庭财富的系数依然显著为负,并且与基准结果的系数值相差不大,说明房屋拆迁通过改变被拆迁家庭环境来影响劳动参与率的可能性很小。其次,本文剔除更换社区或村庄的家庭样本,重新进行估计。结果显示,家庭财富的系数依然显著为负。最后,在农村房屋拆迁往往伴随着土地征用,而土地征用使农民失去土地,减少务农工作,也会影响劳动参与。因此,本文控制家庭是否经历土地征用的虚拟变量后,家庭财富的系数仍然显著为负,并且与基准结果的系数值相差较小。

此外,房屋拆迁可能通过影响财富预期来影响劳动参与率。政府在房屋拆迁之前会及时公示拆迁补偿方案并征求房屋被拆迁家庭的意见,意味着房屋被拆迁家庭在房屋拆迁之前会预期家庭财富的增加。因此,家庭劳动参与率在房屋拆迁之前就可能下降,从而使本文结果低估家庭财富对劳动参与率的影响。然而根据图4,房屋拆迁前8年、前6年、前4年甚至当年的劳动参与率都没有显著下降,表明财富预期效应带来的估计偏误不明显。并且,与未拆迁家庭相比,房屋被拆迁家庭的劳动参与率在拆迁后不断下降并在6年后趋于稳定。

|

| 图 4 房屋拆迁对家庭劳动参与率的动态影响 注:数据来自模型(3)中相关变量的估计值。 |

4. 家庭劳动参与率度量问题。⑫劳动参与率在构造时一般采用的分母是劳动年龄人口,包含了未进入劳动力市场的群体,尤其是学生群体。为了避免学生群体对劳动参与的混淆,本文用经济活动人口占经济活动人口与退出劳动力市场人口之和的比重作为被解释变量。结果显示,家庭财富的系数依然为负,并且系数高于基准结果。此外,本文的研究对象年龄限制在16—64岁,因此劳动人口数量的变化也会影响劳动参与率。一方面,本文已经控制时间固定效应,因此年龄变化不会影响本文的研究结果。然而,另一方面,女儿结婚后会离开家庭,减少劳动年龄人口,可能影响本文的研究结果。基于此,本文分别控制家庭是否有未出嫁女儿的虚拟变量和家庭中未出嫁女儿占家庭人口的比重。结果显示,家庭财富的系数依然显著为负。

五、进一步分析与讨论

(一)机制分析

以上研究结果充分证明家庭财富增加是家庭劳动参与率下降的重要原因,本文进一步探究家庭财富降低劳动参与率的具体影响机制。受研究数据所限,既有文献往往通过异质性分析来间接探究财富对劳动供给的影响机制。一些文献主要基于性别、年龄、受教育程度和健康状况等个体特征研究财富效应的异质性(Cesarini等,2017;Disney和Gathergood,2018;Doorley和Pestel,2020),另一些文献则主要基于家庭收入状况、家庭偿债能力、家庭结构(是否为单亲家庭和是否有孩子)等家庭特征研究财富效应的异质性(Picchio等,2018;Powell,2020)。区别于已有文献,本文充分挖掘CFPS数据库的丰富变量信息,不仅考察家庭财富影响劳动参与率的具体机制,而且分析退出劳动力市场人口的主观理由和客观时间利用状况,研究家庭财富降低劳动参与率的真实机制。

表2探究家庭财富影响劳动参与率的具体机制。其中,第(1)列报告家庭财富对家庭就业率的影响。可以看出,家庭财富的系数显著为负,说明家庭财富增加1%能使就业率平均降低约0.20个百分点。第(2)列展示家庭财富对家庭失业率的影响,结果是家庭财富不影响失业率。根据第(3)列,家庭财富也不影响失业人口在劳动年龄人口中的占比。综上所述,家庭在财富增加后,劳动年龄人口中的就业人数下降,而失业人数不变,因此导致劳动参与率下降。

| (1) | (2) | (3) | |

| 家庭就业率 | 家庭失业率 | 失业人口占劳动

年龄人口之比 |

|

| ln(家庭财富) | −19.8505**(8.6675) | 3.3450(4.5648) | 0.3649(2.4755) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 家庭和年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 第一阶段F统计量 | 16.4362 | 8.9170 | 16.4362 |

| 调整后R2 | −0.4031 | −0.0455 | −0.0010 |

| 样本量 | 42 519 | 36 823 | 42 519 |

上述结果表明,财富增加导致0.20%的家庭劳动年龄人口退出劳动力市场。本文根据CFPS问卷中“目前没有工作的最主要原因是什么?”这个问题来识别这些人退出劳动力市场的理由,回归结果报告于表3。退出劳动力市场的劳动年龄人口包括“照顾家庭”“不想工作”“退休”和“无劳动能力”四类。⑬根据第(1)、(4)、(5)和(6)列,在财富增加后,这些人退出劳动力市场的理由是“照顾家庭”,而以“不想工作”“退休”和“无劳动能力”为理由退出劳动力市场的人口都没有增加。根据第(2)和(3)列,女性比男性更多地以照顾家庭为理由而退出劳动力市场,接近男性的5倍。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 照顾家庭 | 不想工作 | 退休 | 无劳动能力 | |||

| 全样本 | 女性 | 男性 | ||||

| ln(家庭财富) | 15.3595*** | 12.7809*** | 2.5786** | −1.8169 | 1.0655 | −0.2935 |

| (5.0219) | (4.4551) | (1.1389) | (1.7313) | (4.2393) | (2.4010) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 家庭和年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 第一阶段F统计量 | 16.4362 | 16.4362 | 16.4362 | 16.4362 | 16.4362 | 16.4362 |

| 调整后R2 | −0.7039 | −0.6211 | −0.1344 | −0.0529 | 0.0103 | 0.0065 |

| 样本量 | 42 519 | 42 519 | 42 519 | 42 519 | 42 519 | 42 519 |

| 注:第(1)−(3)列的被解释变量依次为在家庭劳动年龄人口中为照顾家庭而退出劳动力市场的人口、女性人口和男性人口所占比重;第(4)−(6)列的被解释变量为在家庭劳动年龄人口中因不想工作、退休和无劳动能力而退出劳动力市场人口所占比重。 | ||||||

然而,在财富增加后,劳动年龄人口会因为照顾家庭而退出劳动力市场吗?本文进一步根据CFPS数据构造了家庭中退出劳动力市场人口的时间利用情况,回归结果报告于表4。⑭第(1)列的被解释变量“陪家人吃晚饭”指家庭中退出劳动力市场的人口每人每周陪家人吃晚饭的次数。第(2)列的被解释变量“睡觉休息”指家庭中退出劳动力市场的人口每人每天睡觉休息的时长。第(3)列的被解释变量“电视电影”指家庭中退出劳动力市场的人口每人每周用于看电视、电影及其他视频节目的时长。第(4)列的被解释变量“家务劳动”指家庭中退出劳动力市场的人口每人每天用于家务劳动的时长。第(5)列的被解释变量“辅导作业”指每周用于辅导孩子做作业的时长。可以看出,家庭财富增加虽然增加退出劳动力市场人口陪家人吃晚饭的次数,但其将更多时间用于睡觉休息、看电视电影等休闲活动,而不是将更多时间用于家务劳动、辅导孩子做作业等照顾家人的活动。这说明在问卷调查研究中,如果研究者仅仅基于研究对象对主观问题的回答进行分析,那么研究结论很可能出现较大偏误。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 陪家人吃晚饭 | 睡觉休息 | 电视电影 | 家务劳动 | 辅导作业 | |

| ln(家庭财富) | 1.6079** | 2.3098** | 4.4842** | 0.4041 | −0.3049 |

| (0.6898) | (1.0481) | (2.2138) | (0.3929) | (0.8614) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 家庭和年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 第一阶段F统计量 | 19.6544 | 19.6544 | 19.6544 | 19.6544 | 16.4362 |

| 调整后R2 | −0.3258 | −0.2905 | −0.3001 | −0.0433 | 0.0384 |

| 被解释变量均值 | 1.7496 | 3.6389 | 4.0053 | 1.0610 | 1.8121 |

| 样本量 | 31 421 | 31 421 | 31 421 | 31 421 | 42 519 |

| 注:第(1)−(4)列使用2010年、2014年、2016年和2018年样本进行估计,并且若家庭中无退出劳动力市场人口,则相应变量取值为0;第(5)列使用全样本进行估计。 | |||||

(二)异质性分析

由于户主一般是家庭的主要劳动力,表5根据户主的年龄、受教育水平和健康状况考察财富效应的异质性。首先,第(1)和(2)列根据户主2010年时年龄是否大于45岁,将其分为年轻组与年长组,发现家庭财富降低年轻家庭的劳动参与率,但不影响年长家庭。这可能是因为年轻家庭劳动供给对财富更加敏感,当财富增加缓解家庭的流动性约束后,家庭成员放弃工作和享受生活。其次,第(3)和(4)列根据户主受教育水平将样本分为“初中及以下”和“初中以上”,发现财富增加主要降低户主受教育水平为“初中及以下”家庭的劳动参与率,不影响“初中以上”家庭。可能的原因是“初中及以下”家庭对财富的驾驭能力更低,财富增加后家庭成员开始追求享受,而非进行长远规划。最后,第(5)和(6)列根据户主自评健康水平“是否健康”进行异质性分析。可以看出,家庭财富主要影响户主健康的家庭,不影响户主不健康的家庭。这表明对于身体健康状况差的户主即使家庭财富增加,面临严格的流动性约束,其家庭成员也不得不继续工作。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 年轻组 | 年长组 | 初中及以下 | 初中以上 | 健康 | 不健康 | |

| ln(家庭财富) | −38.5833** | −10.0902 | −16.3487** | −39.0287 | −21.8743*** | 15.8493 |

| (18.3970) | (8.9369) | (8.0699) | (40.3256) | (8.0013) | (23.0073) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 家庭和年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 第一阶段F统计量 | 6.7488 | 10.2651 | 16.0006 | 1.5070 | 20.8778 | 1.4376 |

| 调整后R2 | −1.8399 | −0.1031 | −0.2636 | −1.9179 | −0.5254 | −0.2363 |

| 样本量 | 17 555 | 24 964 | 30 925 | 11 594 | 32 186 | 6 242 |

(三)拓展分析:家庭财富对消费的影响

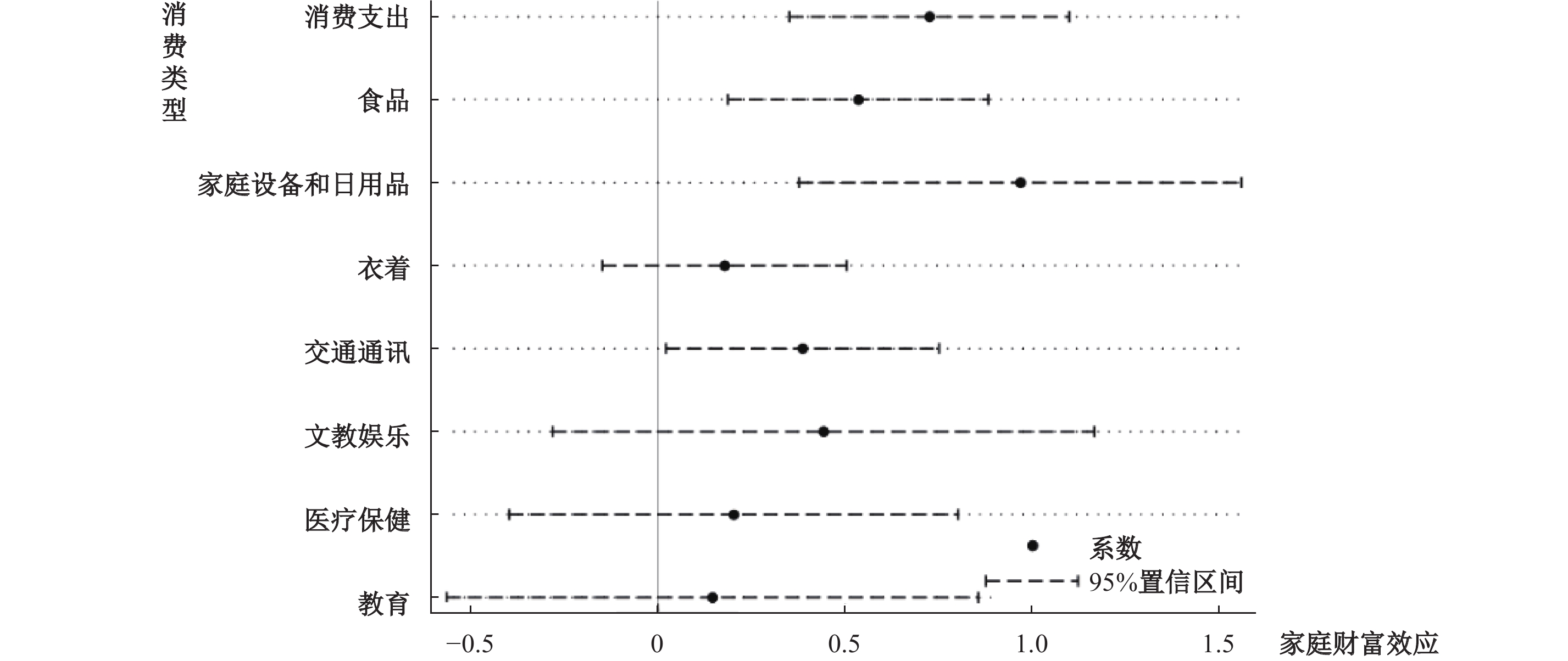

图5报告家庭财富对家庭消费的影响。可以看出,家庭财富会增加消费总支出。平均而言,家庭财富增加1%导致消费支出增加0.73%。从消费类型分项来看,家庭财富增加食品、家庭设备和日用品、交通通讯方面的支出,但不影响衣着、文教娱乐、医疗保健和教育方面支出。这表明增加的财富并没有被用于教育、医疗保健等人力资本投资方面。此外,家庭财富不影响储蓄率。⑮

|

| 图 5 家庭财富对家庭消费的影响 注:图中估计结果所用的方法为以房屋拆迁为工具变量,以家庭财富的对数为核心解释变量的两阶段最小二乘法。被解释变量分别为消费总支出、食品等消费的对数。控制变量、固定效应的选取与基准结果一致。 |

六、结论与启示

劳动力、资本、土地和技术并列作为经济发展的投入要素。劳动力增长是经济增长的重要源泉之一。但是,随着中国老龄化加速和生育率下降,劳动年龄人口自2012年以来逐年下降。⑯同时,劳动年龄人口的劳动参与率也逐年下降。中国劳动参与率的下降是在居民收入和财富水平日益增加的过程中发生的。本文利用中国城市化进程中房屋拆迁给家庭财富带来的外生冲击这一自然实验,从家庭财富的视角解释中国劳动参与率下降的原因。

本文研究发现,家庭财富降低家庭劳动参与率。平均而言,家庭财富增加1%能使劳动参与率平均下降0.19个百分点。本文的机制分析发现,家庭财富致使人们减少就业,但不影响失业。而从退出劳动力市场人口对主观问题的回答来看,家庭财富增加会使劳动年龄人口中以照顾家庭为由退出劳动力市场人口占比增加,对于女性更是如此。然而,从退出劳动力市场人口的客观时间利用来看,家庭财富增加并没有使退出劳动力市场人口增加更多时间用于家务劳动、辅导孩子做作业等照顾家庭的活动,而是使他们增加更多时间用于睡觉休息、看电视电影等休闲活动。这说明在问卷调查研究中,研究者如果仅仅基于主观问题的回答做出判断,那么很可能得到有偏误的研究结果。同时,本文的异质性分析发现,家庭财富效应集中于户主年轻、受教育水平低和身体健康的家庭。此外,家庭财富增加会增加食品等家庭消费支出,但是未增加教育等人力资本投资支出,也不影响储蓄率。

本文的研究结论有助于科学认识和深刻把握劳动参与率变化的内在本质和客观规律。随着中国经济快速发展和居民财富不断增加,人们在平衡劳动和闲暇时开始将重心向闲暇倾斜,劳动参与率下降可能成为趋势。只有对劳动参与率变化的客观规律有了充分的认识和把握,才能够在遵循这一客观规律的基础上,积极推进中国经济社会的高质量发展,满足人民日益增长的美好生活需要。

基于此,具体政策建议如下:首先,修改完善并落实工作时间制度,克服工作和闲暇的选择难题,从而延缓劳动参与率的下降趋势。在劳动力市场,违法加班现象可能依然存在,这使人们工作往往以牺牲健康和生活为代价。故应加大劳动监察力度,确立劳动监察职责合理范围,保障劳动者合法权益,让人们在兼顾工作的同时更好地享受闲暇,从而间接提高劳动参与率。其次,重视惠民工程建设,充分发挥消费对生产的作用。重心从劳动向闲暇倾斜的客观规律反映了人民日益增长的美好生活需要,也对大力提升经济发展质量和效益提出了更高要求。因此,以此为契机,加大力度打造教育、健康、社会保障等惠民工程,以消费促进生产,不仅能不断增强人民的获得感、幸福感和安全感,而且能培育新的经济增长点,促进经济结构优化升级。

① 资料来自《国务院法制办、住房和城乡建设部负责人就<国有土地上房屋征收与补偿条例>答记者问》(2011年1月24日)。

② 2015年,国家统计局社区民意调查中心对北京等20个省(区、市)10100个城镇棚户区居民进行入户调查,了解城镇棚户区改造群众满意度情况,形成《城镇棚户区改造群众满意度调查报告》。资料来源于http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201508/t201-50812_1229211.html。

③ 资料来自人民网,网址为http://finance.people.com.cn/ n/2015/0303/c1004-26625769.html。央广网、新浪网、财新网更是开辟专栏进行报道房屋拆迁致富话题,具体可见:http://www.cnr.cn/ kby/tf/201005/t20100521_506461123.html、http://news.sina.com.cn-/ z/fwchqian/、https://www.caixin.com/ hot/fangwuchaiqianbuchang.html。

④ Li 等(2019)也研究了房屋拆迁对个体就业的影响。但结果显示,房屋拆迁对个体就业的影响微弱且仅在10%显著性水平下显著。

⑤ 中国家庭追踪调查是每两年进行一次,故本文对k的取值间隔为2年。

⑥ 限于篇幅,不报告描述性统计结果。读者若有兴趣可向作者索取。

⑦ 资料来源于《中国家庭追踪调查用户手册(第三版)》。

⑧ OECD网站:https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm。

⑨ 具体估算方法可见《中国家庭追踪调查用户手册(第三版)》。

⑩ CFPS的问卷访问集中于调查年份的7—11月,因此问卷中“过去12个月”主要集中于调查年份和前一年的最后几个月。基于此,本文使用问卷调查年份度量房屋拆迁年份。2014、2016和2018年的问卷调查信息仅覆盖了过去12个月的信息,故在过去13—24个月期间经历房屋拆迁的家庭会被误划入房屋未拆迁组,从而导致本文低估劳动参与的财富效应。由于数据所限,本文不能克服此问题。

⑪ 限于篇幅,没有报告检验结果。读者若有兴趣可向作者索取。

⑫ 限于篇幅,没有报告家庭劳动参与率度量问题的检验结果。读者若有兴趣可向作者索取。

⑬ 考虑到单位职工和农民的工作属性差异,本文将退出劳动力市场的劳动年龄人口中回答“退休或离休”和“年纪大了,干不动了”统称为“退休”。

⑭ 2012年的CFPS问卷中个人时间利用的相关内容与其他年份不一致,因此本文仅能根据2010、2014、2016和2018年问卷进行时间利用的相关问题研究。

⑮ 限于篇幅,没有报告储蓄率对家庭财富的回归结果。读者若有兴趣可向作者索取。

⑯ 根据历年《中国统计年鉴》,中国15—64岁人口数在2013年是10.06亿,之后逐年下降,至2019年末为9.89亿。

| [1] | 蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J]. 经济研究, 2010(4): 4–13. |

| [2] | 柴国俊. 房屋拆迁能够提高家庭消费水平吗?——基于中国家庭金融调查数据的实证分析[J]. 经济评论, 2014(2): 41–51. DOI:10.3969/j.issn.2095-5073.2014.02.005 |

| [3] | 刘征, 王春婷, 李健. 城市房屋拆迁制度变迁研究[J]. 经济纵横, 2012(12): 24–26. DOI:10.3969/j.issn.1007-7685.2012.12.006 |

| [4] | 刘子兰, 郑茜文, 周成. 养老保险对劳动供给和退休决策的影响[J]. 经济研究, 2019(6): 151–167. |

| [5] | 陶然, 徐志刚. 城市化、农地制度与迁移人口社会保障——一个转轨中发展的大国视角与政策选择[J]. 经济研究, 2005(12): 45–56. |

| [6] | 吴福象, 段巍. 新型城镇化中被拆迁户的福利补偿机制研究[J]. 中国工业经济, 2015(9): 21–36. |

| [7] | 谢宇, 胡婧炜, 张春泥. 中国家庭追踪调查: 理念与实践[J]. 社会, 2014(2): 1–32. |

| [8] | 张川川, Giles J, 赵耀辉. 新型农村社会养老保险政策效果评估——收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给[J]. 经济学(季刊), 2014(1): 203–230. |

| [9] | Becker G S. A theory of marriage: Part I[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(4): 813–846. DOI:10.1086/260084 |

| [10] | Bertrand M, Duflo E, Mullainathan S. How much should we trust differences-in-differences estimates?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(1): 249–275. DOI:10.1162/003355304772839588 |

| [11] | Brown J R, Coile C C, Weisbenner S J. The effect of inheritance receipt on retirement[J]. The Review of Economics and Statistics, 2010, 92(2): 425–434. DOI:10.1162/rest.2010.11182 |

| [12] | Cesarini D, Lindqvist E, Notowidigdo M J, et al. The effect of wealth on individual and household labor supply: Evidence from Swedish lotteries[J]. American Economic Review, 2017, 107(12): 3917–3946. DOI:10.1257/aer.20151589 |

| [13] | Disney R, Gathergood J. House prices, wealth effects and labour supply[J]. Economica, 2018, 85(339): 449–478. DOI:10.1111/ecca.12253 |

| [14] | Doorley K, Pestel N. Labour supply after inheritances and the role of expectations[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2020, 82(4): 843–863. DOI:10.1111/obes.12353 |

| [15] | Farnham M, Sevak P. Housing wealth and retirement timing[J]. CESifo Economic Studies, 2016, 62(1): 26–46. DOI:10.1093/cesifo/ifv015 |

| [16] | Fu S H, Liao Y, Zhang J F. The effect of housing wealth on labor force participation: Evidence from China[J]. Journal of Housing Economics, 2016, 33: 59–69. DOI:10.1016/j.jhe.2016.04.003 |

| [17] | Gelber A, Moore T J, Strand A. The effect of disability insurance payments on beneficiaries' earnings[J]. American Economic Journal:Economic Policy, 2017, 9(3): 229–261. DOI:10.1257/pol.20160014 |

| [18] | Henley A. House price shocks, windfall gains and hours of work: British evidence[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2004, 66(4): 439–456. DOI:10.1111/j.1468-0084.2004.00088.x |

| [19] | Holtz-Eakin D, Joulfaian D, Rosen H S. The Carnegie conjecture: Some empirical evidence[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(2): 413–435. DOI:10.2307/2118337 |

| [20] | Imbens G W, Rubin D B, Sacerdote B I. Estimating the effect of unearned income on labor earnings, savings, and consumption: Evidence from a survey of lottery players[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 778–794. DOI:10.1257/aer.91.4.778 |

| [21] | Jacob B A, Ludwig J. The effects of housing assistance on labor supply: Evidence from a voucher lottery[J]. American Economic Review, 2012, 102(1): 272–304. DOI:10.1257/aer.102.1.272 |

| [22] | Johnson W R. House prices and female labor force participation[J]. Journal of Urban Economics, 2014, 82: 1–11. DOI:10.1016/j.jue.2014.05.001 |

| [23] | Joulfaian D, Wilhelm M O. Inheritance and labor supply[J]. The Journal of Human Resources, 1994, 29(4): 1205–1234. DOI:10.2307/146138 |

| [24] | Li F, Xiao J J. Losing the future: Household wealth from urban housing demolition and children's human capital in China[J]. China Economic Review, 2020, 63: 101533. DOI:10.1016/j.chieco.2020.101533 |

| [25] | Li F, Xiao J J, Cai F Y. Wealth, labor supply and life satisfaction: The case of urban housing demolition in China[J]. Economics Letters, 2019, 183: 108597. DOI:10.1016/j.econlet.2019.108597 |

| [26] | Li H, Li J Y, Lu Y, et al. Housing wealth and labor supply: Evidence from a regression discontinuity design[J]. Journal of Public Economics, 2020, 183: 104139. DOI:10.1016/j.jpubeco.2020.104139 |

| [27] | Lundberg S, Pollak R A. Bargaining and distribution in marriage[J]. Journal of Economic Perspectives, 1996, 10(4): 139–158. DOI:10.1257/jep.10.4.139 |

| [28] | McKinley T, Griffin K. The distribution of land in rural China[J]. The Journal of Peasant Studies, 1993, 21(1): 71–84. DOI:10.1080/03066159308438538 |

| [29] | Picchio M, Suetens S, Van Ours J C. Labour supply effects of winning a lottery[J]. The Economic Journal, 2018, 128(611): 1700–1729. DOI:10.1111/ecoj.12465 |

| [30] | Powell D. Does labor supply respond to transitory income? Evidence from the economic stimulus payments of 2008[J]. Journal of Labor Economics, 2020, 38(1): 1–38. DOI:10.1086/704494 |