2022第48卷第6期

一、引 言

近年来,随着农村脱贫攻坚力度的不断加大,城乡收入差距进一步缩小,分配公平取得显著成就(罗楚亮等,2021)。然而,自20世纪90年代后期以来,城镇内部收入分配差距的扩大速度逐渐超过农村的状况却未得到有效改善(陈纯槿和李实,2013)。按照现代化的发展规律,我国城镇化率将继续提升,城镇内部收入差距在全国总体收入分配中的相对重要性日益提高(吕世斌,2016)。尽管工资对居民可支配收入的贡献份额在下降,但工资对居民总体收入不均等状况仍具有非常重要的解释作用(罗楚亮,2018)。能否在保证居民工资持续稳定增长的同时有效缩小城镇内部工资分配差距,是经济社会发展到现阶段的客观要求,是促进共同富裕目标实现的关键所在,也是学术界持续关注的重要议题。

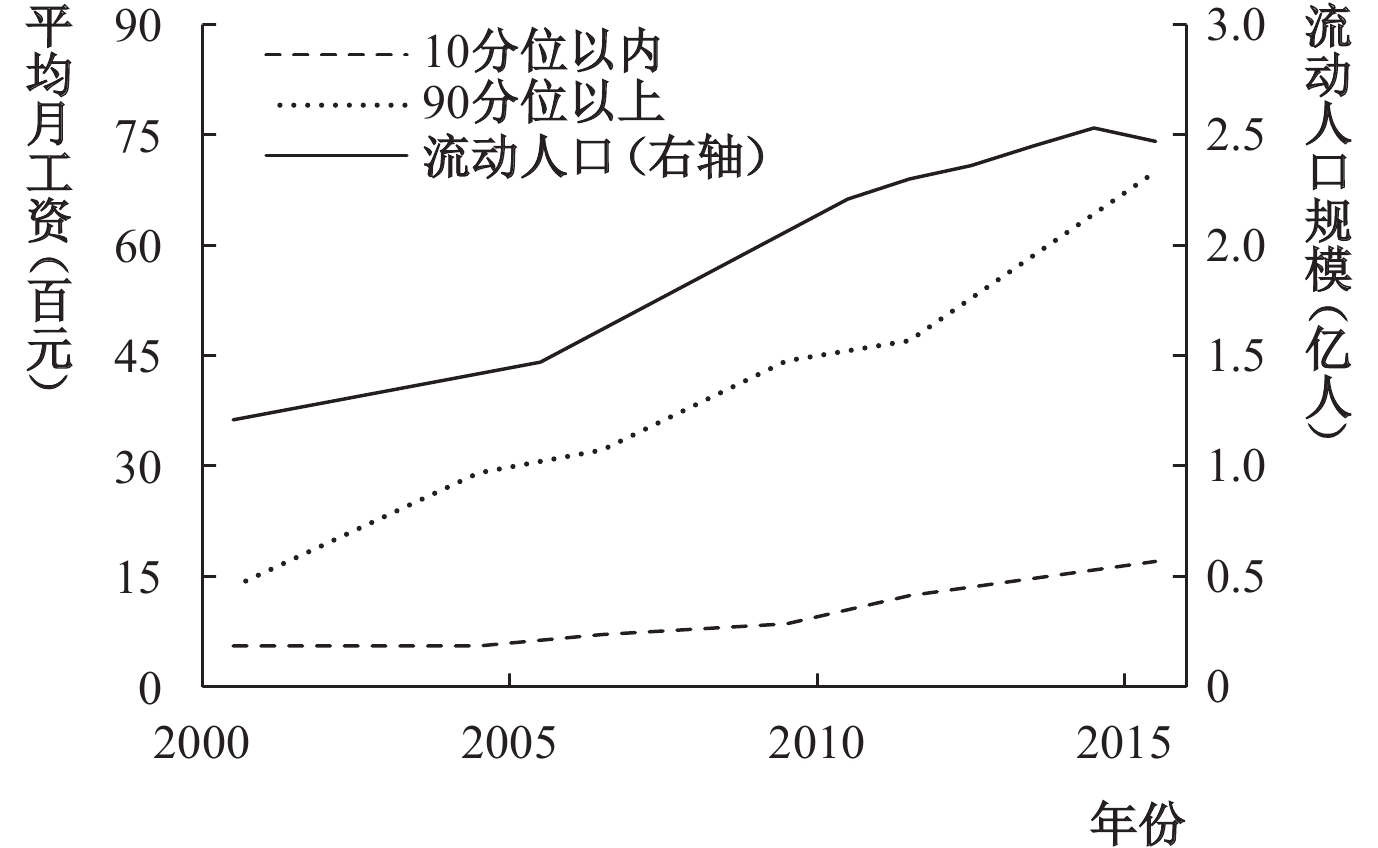

我国收入分配形态转变,特别是城市居民工资不平等加剧与劳动力流动之间是紧密联系的。图1是利用2000—2015年CHNS计算得到的城市本地最高及最低工资收入群体的工资和国家统计局公布的相应年份流动人口变化趋势。从图1可知,中国流动人口规模、工资及工资差距的变化趋势相对一致,在中国流动人口规模不断增加的同时,本地居民工资总体上呈现上涨态势,但显然高收入群体的工资增长幅度远大于低收入群体。在中国流动人口规模不断提升以及工资不断增长的同时,工资差距也在扩大。劳动力流动与本地居民工资和工资差距之间呈现出上述相似的演化趋势,这究竟是偶发的还是存在某种必然联系呢?

|

| 图 1 流动人口与本地居民工资收入变化 |

城镇化发展的重要内容是城市就业包容性的提升,人力资本差异取代传统行业壁垒成为获取就业机会的主要因素(颜品和原新,2017)。一方面,随着我国居民受教育状况的持续改善,流动人口中受高等教育人数占比不断提高,其对流入地熟练劳动力的冲击引发关注;另一方面,我国仍存在低技能流动人口充斥就业质量较差的次要劳动力市场的现象,这加剧了劳动力市场就业结构矛盾和影响高质量就业。因此,在城镇化发展的新阶段,有必要基于人力资本禀赋不同的异质性劳动力流动视角,从工资增长和工资差距两个层面,深入考察流动人口对本地居民的影响。

与本文关系密切的研究主要有两类,一是有关劳动力流动对本地就业市场的影响,二是劳动力流动引致收入不平等后果的相关研究。在理论上,我国劳动力流入对本地劳动力市场的影响与跨国移民影响东道国劳动力市场相同,但结论并不统一。竞争性劳动力市场理论认为外来劳动力与本地劳动力之间完全替代,强调外来劳动力对本地居民的潜在负面影响(Borjas, 2003)。其他研究质疑两者之间的竞争程度,尽管本国低技能劳动力可能面临移民的竞争压力,但移民进入可能导致受到竞争威胁的本地居民流出和提高本地劳动力市场需求曲线,从而对本地劳动力市场影响有限(Mouw, 2016)。还有研究认为,外来劳动力能够提高劳动生产率和促进再分工,从而提高本地劳动力市场就业率和工资水平(Ottaviano和Peri, 2012)。

有关劳动力流动与收入差距之间关系的研究,国外研究更关注跨国移民对东道国劳动力市场不平等的影响,而国内主要探讨劳动力市场中本地与外来、地区和城乡之间收入差距的原因。Card(2009)假设移民只影响同样技能水平的本国人,发现移民与高低技能劳动力之间工资差距无关。Blau和Kahn(2015)研究结果表明,即使移民改变了当地居民技能构成,其影响也很小。其他研究认为劳动力流动扩大了流入地的收入不平等,例如,Dustmann等(2013)发现,移民压低了处于工资分布20%以下本地人的工资,但提高了处于工资分布上半部分本地人的工资水平。Combes等(2020)评估了中国劳动力流动和城市化的影响,发现高技能本地人从城市层面的集聚和劳动力流动中获得了最大的收益。

到目前为止,关于劳动力流动对本地居民收入和收入分配的研究尚未有明确结论, 且都倾向于预先确定本地劳动力类别,更关注群体平均工资水平的变化。本文将流动人口对本地劳动力工资影响的研究扩大到整体分布上,深入阐释中国劳动力流动与本地劳动力工资和工资差距之间的关系及其逻辑机理。我们利用CHNS微观数据提供的信息与相应年份人口普查及1%人口抽样调查数据中得到的地区流动人口数据相匹配,运用无条件分位数回归(UQR)进行估计。研究结果表明:流动人口更有利于本地高收入群体工资的提高,扩大了本地劳动力之间的工资不平等。具体而言,低技能流动人口与收入分配底端本地劳动力竞争,导致本地低技能劳动力工资损失。而无论是高技能劳动力还是低技能劳动力的流入都可以促进本地高技能劳动力工资水平的上涨。技能交叉互补性、劳动力流入外部性和户籍制度为劳动力流入拉大本地劳动力工资差距提供了一种解释。

本文可能的边际贡献主要体现在以下几个方面:第一,立足于外来劳动力与本地劳动力市场融合程度不断发展的城镇化进程新阶段,重点剖析异质性劳动力流动对本地劳动力工资和工资差距的影响。第二,现有文献普遍使用收入均值的变化来反映劳动力流动的影响,对城市内部弱势群体的影响缺乏足够的关注,而本文评估了劳动力流入对工资整体分布的影响。第三,现有研究通常将流动人口作为独立的要素,忽略了人口流动对资金和技术等要素的推动作用,本文将资金和技术等要素纳入到劳动力流入外部性的分析框架中,结合户籍制度和技能交叉互补性得到流动人口扩大工资差距的内在机制,提供了以往文献尚未关注到的经验证据。第四,大样本微观调查数据的使用为流动人口如何影响居民工资提供了微观经验证据,工具变量法以及双重差分方法的使用较好地解决了内生性问题,提高了研究结论的稳健性。

二、分析框架与研究假说

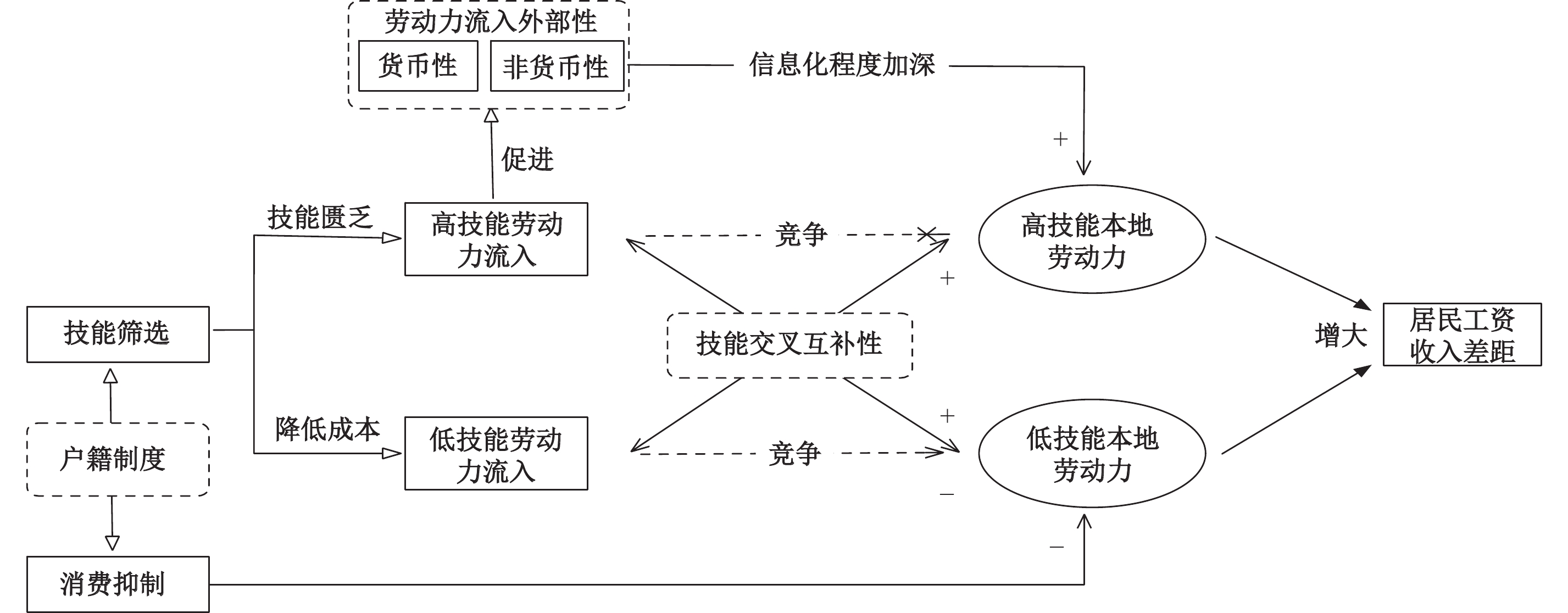

本文认为竞争性市场理论最适合解释流动人口对相似技能水平的本地工人的影响,但不足以理解劳动力流入的分配后果。我们从异质性劳动力流动出发,紧密结合技能交叉互补性、劳动力流入外部性和中国户籍制度及其决定的本地和外来劳动力竞争和互补状况,构建理论分析框架(见图2),提出本文核心理论假说。

|

| 图 2 分技能劳动力流入对本地居民工资和工资差距影响的逻辑机理 |

(一)技能交叉互补性。技能交叉互补性包含低技能流动人口与高技能本地人以及高技能流动人口与低技能本地人之间的互补性。由于存在职业技能分割,低技能流动人口大多在本地人不愿意从事的劳动力市场活动,特别是那些技术含量较低或者需要体力劳动的工作(Knight等, 1999; Peri等, 2011)。在不存在流动人口的情况下,这些低技能经济活动的报酬或者工作条件可能得到改善以吸引本地人,或者将这些低技能工作逐步转移到劳动力成本较低的地区。当劳动力流入时,低技能经济活动的保留虽然不能消除低技能流动人口与本地低技能劳动力竞争的可能性,但能够保留特定行业的知识并确保高技能本地人的就业机会。

高收入群体还会将一些产品和服务外包,以延长本人带薪工作时间。例如,Cortés和Tessada(2011)发现,低技能劳动力流入与高学历妇女工作时间的大幅增加有关。当然,低技能工人的涌入所带来的好处不太可能在本地人中平等分享。许多本地居民即使受过大学教育,也可能觉得没有必要或无法支付这些资源外包的费用。因此,这种互补性可能与本地劳动力的机会成本成正比,本地人的工资水平越高,从低技能劳动力流入中获得的利益就越多。

技能交叉互补性也发生在高技能流动人口以及低技能本地人之间,主要通过生产和消费渠道实现。在生产方面,高技能流动人口能够促进信息技术等经济活动,从而在一定程度上增加对低工资和支助性服务的需求。在消费方面,高技能劳动力的流入会增加非贸易产品和服务的总消费,提高低技能服务工人的工资预期(Autor和Dorn, 2013)。高技能劳动力的流入有利于本地低工资劳动者在劳动力市场中的表现。

(二)劳动力流入外部性。劳动力流入外部性①指代劳动力流入通过人力资本的集聚效应促进流入地经济发展,提高流入地居民的工资水平(Combes等,2015)。Iranzo和Peri(2009)发现,高技能劳动力集聚而不是低技能劳动力聚集会产生正向的人力资本外部性。因此,我们认为劳动力流入外部性主要来源于高技能劳动力的流入。

参考Acemoglu和Angrist(2000)研究,将劳动力流入外部性分为非货币外部性和货币外部性,分别由知识交流和物质资本增加实现。非货币外部性是指高技能劳动力是知识的载体,高技能流动人口与本地高素质人才间的交流有助于知识的传播和整合。高技能流动人口和本地人之间通过合理有效分工与合作和持续性学习交流,进而引起知识流、信息流与技术流的高效运转。此外,以往有关劳动力流动的研究都假定短期内资本供应固定不变或至少独立于流动人口,但在现实中很难成立。当考虑到流动人口的人力资本和社会资本时,潜在的资本流入就产生了。将流动人口促进流入地投资增加的效应称为货币外部性。从长远来看,高技能流动人口涌入能提高各部门劳动生产率和投资收益,吸引资本流入。另外,移民促进了流入国与其母国之间的联系,降低了交易和信息成本,从而鼓励了两国间的外商直接投资(Leblang, 2010)。基于中国情境,流动人口会加强流入地和流出地之间的联系,推动资本要素跨区域流动,提高物质资本的投入。

高技能劳动力会从劳动力流入引发的人力资本集聚中获得更大的正外部性。首先,相比低技能劳动力,高技能劳动力普遍拥有更强的学习能力和对知识的吸收能力,能从流动人口与本地人之间的知识交流中获取更大的利益。其次,按照资本技能互补假说(卢晶亮,2017),高技能劳动力与资本的互补性更强。其原因在于资本深化会提高信息成本、R&D和计算机使用,而生产过程计算机化会减少低技能就业岗位而增加高技能就业岗位。高技能劳动力通常从资本投资增加中获利更大,工资提升更多(Pi和Zhou, 2012)。

(三)户籍制度。中国户籍制度形成于计划经济时期,随着户籍制度的不断深化,落户门槛不断降低。但也应该意识到,户籍制度仍然制约着劳动力自由流动,流动人口特别是低技能劳动力在收入水平最高和就业机会最多的大城市落户依旧困难(梁文泉和陆铭,2015)。

流动人口不仅是劳动力更是消费者,会明显增加流入地的消费需求。即使存在同技能本地和外来劳动力之间的竞争,若流动人口消费带来的本地需求超过了竞争效应,那么劳动力流入的净效应很可能为正。然而,在户籍制度的制约下,流动人口的消费受到明显的抑制。陈斌开等(2010)利用CHIP数据得到流动人口边际消费倾向相比于城市本地居民低14.6%,并将原因归结为流动人口缺乏完善的公共服务、耐用品消费少以及面临更强的信贷约束。户籍制度制约下的消费抑制减弱了劳动力流入带来的本地需求,不仅削弱了高技能流动人口与低技能本地人的互补,也强化了低技能流动人口与低技能本地人之间的替代效应。

此外,各地区往往出台了针对本地重点稀缺专业人才可优先落户的优惠政策,高技能流动人口则更可能基于某地区技能匮乏而被选择进入。这种地区技能筛选机制会降低高技能流动人口与本地相同技能水平劳动力的竞争倾向。已有研究为流入地技能选择性可能会对高技能本地人带来积极结果的论点提供了支持性的证据。例如,Peri和Sparber(2011)研究表明,高技能外来劳动力聚集在需要定量和分析技能的职业中,而高技能本地人则专门从事涉及互动和沟通任务的职业。进一步研究得到STEM(Science,Technology,Engineering,Mathematics)领域移民增长会带来高技能本地人工资增长超过低技能本地人(Peri等, 2015)。

(四)理论假说的提出。基于技能交叉互补性,本文提出以下研究假说:

假说1:低技能劳动力的流入会促进本地高技能劳动力工资上涨。

假说2:高技能劳动力的流入会促进本地低技能劳动力工资上涨。

户籍制度的技能筛选机制削弱了高技能流动人口与高技能本地人之间的竞争,而户籍制约下的消费抑制不仅不利于高技能流动人口与本地低技能劳动力之间的互补,也强化了相同低技能水平流动人口和本地劳动力之间的竞争关系。结合劳动力流入外部性更利于高技能本地人工资的增长,提出假说3:高技能劳动力的流入会促进本地高技能劳动力工资上涨,且对本地高技能劳动力工资上涨的促进作用高于本地低技能劳动力。

低技能劳动力流动人口与本地低技能劳动力竞争,而与本地高技能劳动力互补。于是,在上述三个假说成立的基础上,提出假说4:不管是低技能劳动力流入还是高技能劳动力流入都更利于本地高技能劳动力收入提升,劳动力流入拉大了工资差距。

三、研究设计

(一)分析策略。目前的相关研究存在以下两个问题。第一,传统线性回归模型主要关注解释变量对被解释变量条件均值的影响,因而不适合用来研究被解释变量整体分布的异质性。条件分位数回归虽然可以刻画不同分位点上被解释变量对解释变量的不同响应,但不能完整刻画流动人口进入对整个工资分布的无条件影响,在估计最高和最低分位点效应时也存在较大误差。第二,衡量流动人口对收入水平影响的一种常见方法是估计一个生产函数,然后根据不同类型流动人口的变化来评估对本地劳动力收入的影响。这种方法通常基于以下四种假设:经济体是封闭的;本地劳动力和外来劳动力都被预先划分为确定的群体;设定不同群体之间的替代或互补程度以及将工资等同于边际生产率。而这四种假设决定了估算结果。

为避免上述问题,本文允许流动人口对本地劳动力收入的影响在整个分布上有所不同,利用Firpo等(2009)提出的无条件分位数回归模型,以便更好地识别劳动力流动对各个分位点上劳动力工资的不同影响,对本文核心理论假说进行检验。无条件分位数回归是现代计量经济学中研究异质性因果推断的有效方法,在劳动经济学与经济政策评估的实证中具有重要意义(Imbens和Wooldridg, 2009; 朱平芳和邸俊鹏, 2017)。近年来,国内也有部分学者利用无条件分位数方法研究中国收入分配问题(王立勇和胡睿,2020;栾江等,2021),但本文是首次将该方法运用于中国劳动力流动与工资不平等之间关系的研究。在无条件分位数回归的理论基础上,③结合经典明瑟收入方程构建本文的第一个计量模型:

| RIF(lnwi,j,t,qτ)=β0+β1Ij,t+β2Mi,j,t+β3Mi,j,tIj,t+∑SsβsXs,i,j,t+∑KkβkPk,j,t+μj+μt+εi,j,t | (1) |

进一步地,为了区分低技能流动人口和高技能流动人口流入对本地劳动力市场影响的不同,我们将第二个模型设定为:

| RIF(lnwi,j,t,qτ)=β0+β1LIj,t+β2HIj,t+β3Mi,j,t+β4Mi,j,tLIj,t+β5Mi,j,tHIj,t+S∑sβsXs,i,j,t+K∑kβkPk,j,t+μj+μt+εi,j,t | (2) |

其中,

本文有关无条件分位数回归模型均采用聚类到城市层面的稳健标准误来解释异方差。另外,考虑到大量的模型和参数,我们在文中只提供了感兴趣的系数和标准误。

(二)变量与数据描述。

1.数据。本文主要使用CHNS微观数据、相应年份人口普查和全国1%人口抽样调查数据来研究劳动力流动对本地劳动力工资的影响以及可能带来的工资不平等问题。④首先,CHNS微观数据库调查内容包含本文所需的核心被解释变量个人工资信息和详细工资构成,多阶段分层随机整群抽样的调查方法合理、样本量大,能够较好地代表中国居民收入分布情况。其次,该数据包含了性别、年龄和受教育程度等个人信息,为深入研究提供了支撑。人口普查和1%抽样调查数据则有利于我们构建各地区流动人口比例和分技能流动人口比例。

部分学者认为,现有劳动力流动的研究忽略了本地人,因为受到负面影响的本地人会选择向外流动,从而低估流动人口的替代效应。当使用小地理单元(如城市),这种偏差会大于大地理单元(如省份)。另外,“省内流动”通常包括乡、镇、街道等短距离迁移,并且相当比例是外生性原因造成,而“跨省流动”在更大程度上反映了流动人口对本地劳动力市场的影响(钟笑寒,2006)。但Card(2009)认为,流动人口驱动的本地人口外移有限。而且,随着中国城镇化进程的发展,人口流动范围正逐渐从“跨省流动”转为“省内流动”,城市间流动的占比越来越大。因此,尽管存在一定缺陷,我们依然使用地级市作为区域划分依据。

进行实证前,需要将样本进行处理。首先,农村地区的居民大多从事农业生产,基本不会受流动人口的影响,因此剔除了居住在农村地区的样本。⑤其次,剔除不属于劳动力范畴的样本,主要包括在CHNS问卷中受访者对“为什么没有工作?”回答为家庭妇女、残疾、学生和退休的个体,并将样本限制在男性16—60岁以及女性16—55岁处于工作年龄的非农劳动力。另外,考虑到流动人口更偏好就业机会更多和公共设施更完善的大城市,小县城很难受流动人口的吸引,因此,将部分县级城市样本剔除。最后,对小时工资进行对数和1%缩尾处理,以排除异常值影响。

2.变量。本文感兴趣的结果是小时工资对数,利用劳动力工资除以工作时间取对数计算。对工资指标的衡量来自受访者提供的“去年一般每月的工资(元)”的回答。为剔除通货膨胀的影响,将工资调整到基期2015年的水平。依据平均每周工作时间和周数来将所得到的月工资转换为小时工资,具体计算公式为小时工资=月工资/(平均每周工作天数

参考陆铭等(2014)和陈刚(2016)的做法,基于各年份人口普查和1%抽样调查数据计算得到各城市流动人口比例。对于一个个体是否是流动人口的界定,关键标志是人户分离状况。但CHNS调查数据中未提供户口所在地详细信息,我们使用个体出生地来代替户口所在地。根据中国家庭追踪调查(CFPS)数据库2010年基线调查的结果,除去1%左右无法匹配的个体,近74%的受访者户口所在地与出生地同区县,约10%的受访者户口所在地与出生地同市不同县。将出生地与居住地不同的个体定义为外来居民有一定现实意义。借鉴Card(2009)的做法,将仅受过初中及以下教育水平的流动人口定义为低技能流动人口,而将受教育水平为大专及以上的流动人口定义为高技能流动人口。

劳动力的流动通常是非随机的,有必要收集城市层面数据,将劳动力流动对劳动力市场的影响与同时发生的地区因素区分开,以避免遗漏变量导致劳动力流入与劳动力市场结果之间的虚假相关关系。本文所选取的核心控制变量主要分为个体层面特征变量和地区⑧控制变量两类,具体变量信息和描述性统计结果见表1。

| 变量 | 变量描述 | 均值 | 标准差 |

| 小时工资收入 | 小时工资收入对数 | 2.731 | 0.478 |

| 地区流动人口占比 | 某地城镇流动人口/城镇人口 | 0.235 | 0.207 |

| 高技能流动人口占比 | 某地学历为大专及以上流动人口/城镇人口 | 0.054 | 0.057 |

| 低技能流动人口占比 | 某地学历为初中及以下流动人口/城镇人口 | 0.129 | 0.091 |

| 是否外来 | 出生地与常住地不同,取值为1;反之为0 | 0.285 | 0.368 |

| 性别 | 男性=1;反之为0 | 0.539 | 0.502 |

| 年龄 | 年龄(岁) | 41 | 10.039 |

| 年龄平方 | 年龄的平方 | 1716 | 777.029 |

| 受教育程度 | 受过正规学校教育的年份数 | 11.975 | 3.014 |

| 民族 | 汉族=1,反之为0 | 0.054 | 0.282 |

| 户口 | 城镇=1,反之为0 | 0.735 | 0.465 |

| 婚姻状况 | 已婚=1,反之为0 | 84.636 | 0.401 |

| 健康状况 | 很差1→很好5“你认为你现在的健康状况怎么样” | 2.166 | 0.949 |

| 人口规模 | 地区人口规模对数 | 2.475 | 0.438 |

| 固定资产投资 | 固定资产投资/GDP | 69.407 | 20.675 |

| 第二产业占比 | 第二产业产值/GDP | 39.411 | 7.931 |

| 第三产业占比 | 第三产业产值/GDP | 51.242 | 7.498 |

四、实证结果与分析

均值回归的结果⑨只能解释流动人口进入对工资平均值的影响,而在提倡分配公平和党的十九大首次将共同富裕外化为具体奋斗目标的政策背景下,研究不同收入分位点上的群体如何受到流动人口的影响具有更强的参考价值和现实意义。

(一)主要结果。表2给出了上述公式(1)中的

| (1)10th | (2)25th | (3)50th | (4)75th | (5)90th | |

| 流动人口比例

|

−0.1184***(0.0166) | −0.1020***(0.0175) | 0.0719***(0.0240) | 0.1853***(0.0435) | 0.4553***(0.0808) |

| 外来

|

−0.0166***(0.0013) | −0.0110***(0.0014) | −0.0037*(0.0019) | 0.0032(0.0034) | 0.0165***(0.0064) |

| 外来×流动人口比例

|

−0.0308***(0.0052) | −0.0196***(0.0054) | −0.0002(0.0074) | −0.0233*(0.0135) | −0.0693***(0.0251) |

| 观测值 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 |

| R2 | 0.1691 | 0.3118 | 0.4382 | 0.2924 | 0.1238 |

| 注:括号内为聚类到城市层面的稳健标准误,***p<0.01,** p<0.05,*p<0.1,模型均控制了个体特征变量、城市特征变量、城市固定效应和年份固定效应。以下各表若无特殊说明则同。 | |||||

表2中的外来系数

表2外来和流动人口比例交互项系数

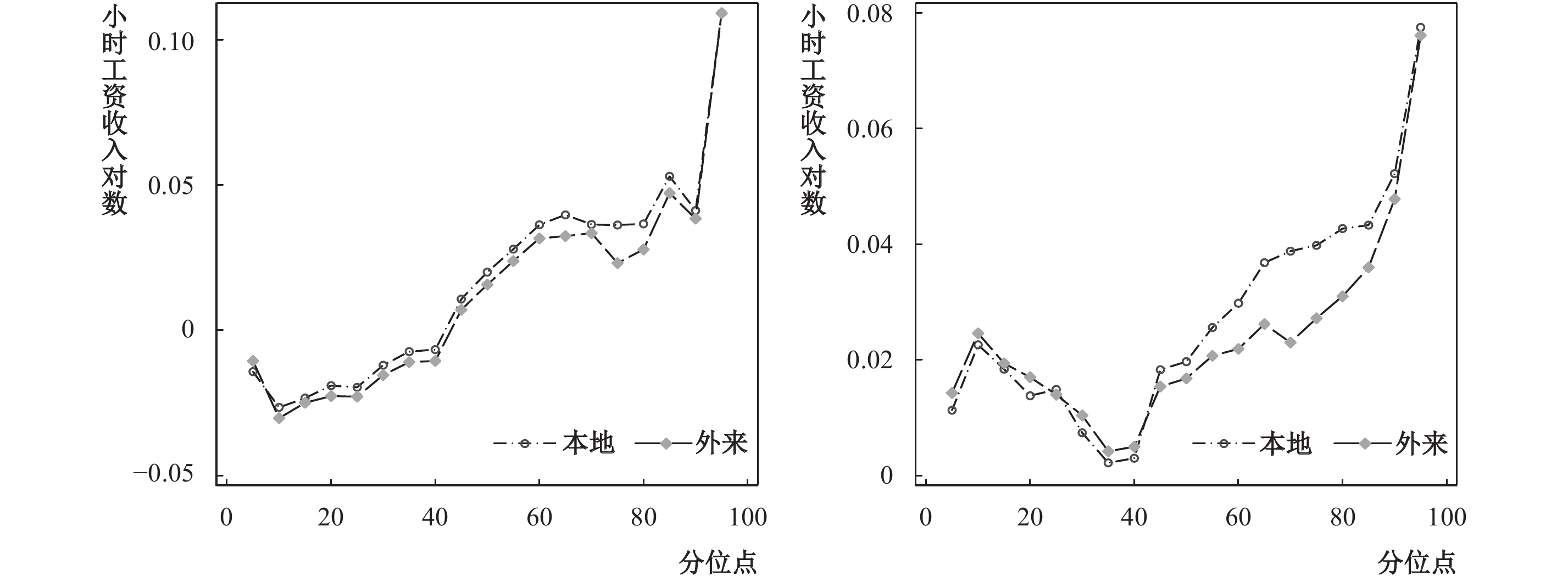

为区分异质性劳动力流入的影响,接下来利用无条件分位数估计等式(2),回归结果见图3。图3左侧显示了低技能流动人口与本地和外来劳动力工资水平之间的关系,即等式(2)中的

在工资分配的第10个百分位,控制其他因素不变,低技能流动人口每增加10%,则外来劳动力工资水平下降3.02%,比本地劳动力的工资损失更大(系数绝对值

图3右侧显示了高技能劳动力流入对本地和外来劳动力工资水平的影响,即等式(2)中的

|

| 图 3 分技能劳动力流入对不同分位点本地和外来劳动力工资的影响 |

总体而言,一方面,低工资的本地和外来居民都会受到低技能流动人口流入的竞争。而高工资的本地和外来劳动力则会与低技能流动人口形成互补关系,获得低技能劳动力流入的收益。另一方面,高技能流动人口的流入有利于所有分位点上的群体增加工资,尤其有利于高工资的群体。这些结果均支持本文的假说4。

(二)稳健性检验。⑩第一,更换变量。小时工资通常是研究工资差距最理想的指标,但由于CHNS问卷中并不是所有受访者都提供了有关工作时长的数据,为了尽可能多保留样本,使用众数法对缺失工作时长的样本进行了插补。并用对数月工资代替上述对数小时工资重新估计,更换变量后的结果支持上述结论。第二,更换样本。测试本文稳健性和减轻内生性的一个直接做法是剔除高薪产业占比大的城市,以检验所得到的结论是仅适用于特殊城市还是对所有城市都有类似影响。将一线城市北京市和上海市从样本中剔除,更换样本后的回归结果稳健。第三,构造工具变量进行再估计。虽然在上述实证分析时控制了众多地区特征变量和地区固定效应,但增加控制变量只能减轻并未消除遗漏变量带来的内生性。所以,本文借鉴Tabellini(2020)研究,采用份额移动法对

| Zjt=1Popjt∑pαpjt0OMpt | (3) |

其中,

| lnwi,j,t=β0+β1treati×time+∑SsβsXs,i,j,t+∑KkβkPk,j,t+μj+μt+εi,j,t | (4) |

其中,

五、机制分析

上述分析验证了技能交叉互补理论。因此,接下来重点关注高技能劳动力流入扩大工资差距的主要机制。

(一)机制1:劳动力流入外部性。⑬尽管以往研究没有直接涉及高技能劳动力流入外部性对本地居民收入和收入差距的影响,但有关人力资本外部性的理论可以为本文提供借鉴。不管人力资本外部性是知识交流还是物质资本增加产生,都有利于技术进步。高技能劳动力流入带来的人力资本集聚未必直接提升地区的技术水平,但由于高技能劳动力与本地高端人才的交流与互动促进了技术扩散传播,从而有效带动流入地信息化水平的提高。另外,随着高技能劳动力的流入,有足够多训练有素的劳动力替代辞职的员工时,企业会倾向于增加物质资本投资,而资本(尤其是机器设备等)经常被看作是技术的载体。即服从高技能劳动力流入→人力资本外部性→技术进步(全要素生产率提高)→收入增长的机制。更进一步地,Acemoglu(1998)研究表明,技术进步是偏向高技能劳动力还是低技能劳动力取决于不同类型新技术的市场规模,高技能劳动力的流入显然提高了高技能劳动力的相对供给,那么偏向于高技能劳动力的新技术市场规模更大,企业更有动力对这类技术进行投资研发,最终形成高技能劳动力流入→技能偏向型技术进步→技能工资差距扩大的机制。

Autor等(1998)以计算机普及作为技能偏向型技术进步的标志,为证实传导机制,借鉴黄群慧等(2019)做法,得到各个城市互联网综合发展指数。图4基于城市分技能流动人口占比与互联网发展指数绘制的散点图。高技能流动人口占比更高的城市,互联网发展指数也相应更高,这种正向关系比低技能流动人口与互联网发展间的联系更紧密,初步印证了本文的理论机制。

接下来,构建高技能流动人口占比与互联网发展之间的实证模型进一步验证,模型如下:

| internetj,t+1=β0+β1HIj,t+∑KkβkPk,j,t+μj+μt+ϵj,t | (5) |

其中,

|

| 图 4 分技能流动人口占比与本地互联网发展程度的散点图 |

表3列(1)—列(3)是OLS的结果,列(4)—列(6)是2SLS的结果。高技能流动人口比例的系数显著为正,表明高技能流动人口比例上升有助于该城市互联网技术的发展。而低技能流动人口的系数都不显著,证明了低技能劳动力流入并未促进互联网技术的发展。接下来,考察高技能劳动力促进的互联网技术发展是否真的对不同收入水平的本地居民工资产生了不同的影响。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 高技能流动人口 | 5.1004*(0.5007) | 4.4955**(0.2777) | 6.5113***(0.2896) | 4.8167***(0.2214) | ||

| 低技能流动人口 | 1.0613(0.2377) | 0.4377(0.3926) | 1.5106(0.2840) | 1.3931(0.2667) | ||

| 观测值 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |

| R2 | 0.3169 | 0.1233 | 0.3476 | 0.2367 | 0.1173 | 0.2495 |

| 注:模型均控制了城市特征变量、城市固定效应和年份固定效应。 | ||||||

表4报告了UQR方法得到的城市互联网技术发展对本地劳动力收入影响的异质性。与预期一致,互联网发展程度对处于工资分配50分位点以上群体的工资提升作用更大,即互联网技术的发展对本地高技能群体的工资提升效应要高于本地低技能群体,与前文的发现相呼应。

| 变量 | (1)10th | (2)25th | (3)50th | (4)75th | (5)90th |

| 基准UQR估计 | |||||

| 互联网发展指数 | 0.0052***(0.0008) | 0.0173***(0.0008) | 0.0396***(0.0012) | 0.0403***(0.0021) | 0.0236***(0.0039) |

| 观测值 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 |

| R2 | 0.1716 | 0.3145 | 0.4388 | 0.2924 | 0.1244 |

| 使用工具变量的UQR估计 | |||||

| 互联网发展指数 | 0.0003(0.0018) | 0.0031***(0.0007) | 0.0037***(0.0007) | 0.0028***(0.0010) | 0.0073**(0.0033) |

| 观测值 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 |

| R2 | 0.1534 | 0.2803 | 0.3958 | 0.2487 | 0.1069 |

(二)机制2:户籍制度。根据我国新型城镇化建设的规划纲要,城区常住人口300万以下的城市基本取消落户限制,因此,将城区常住人口超过300万的城市定义为落户相对困难的大城市,城区常住人口低于300万的为落户相对容易的小城市。通过城市落户难易程度的分样本分析来检验户籍制度拉大工资差距的渠道。逻辑在于,如果户籍制度是偏向高技能的,那么在落户更加困难地区的高技能本地人会从高技能劳动力的流入中获取更大的工资提升,而低技能本地人工资提升更少。

表5列(1)和列(2)结果显示了在落户限制程度不同的地区高技能劳动力流入对本地低技能劳动力的影响。一个很有意思的结论是在落户困难的大城市,高技能流入对于处于工资分配第10分位点和第25分位点上的本地劳动力工资水平无影响。而在落户相对容易的小城市,高技能流入对处于第10分位点和第25分位点上本地劳动力工资的促进作用显著为正。在基本放开落户限制的小城市,高技能劳动力流入对低技能本地人的工资促进作用明显高于落户受限的大城市。可能是因为,消费作为高技能流动人口影响低技能本地人工资水平的重要渠道之一,户籍制度对流动人口的消费抑制不利于高技能流入产生的本地需求效应,减弱了高技能流动人口与本地低技能劳动力之间的互补。

| 变量 | (1)10th | (2)25th | (3)50th | (4)75th | (5)90th | |

| 大城市 | 高技能流动人口 | −0.0057(0.0084) | −0.0081(0.0085) | 0.0446***(0.0105) | 0.0827***(0.0210) | 0.0759*(0.0456) |

| 观测值 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | |

| R2 | 0.1640 | 0.2822 | 0.4021 | 0.3127 | 0.1554 | |

| 小城市 | 高技能流动人口 | 0.0176***(0.0055) | 0.0198***(0.0058) | 0.0175**(0.0077) | 0.0250*(0.0137) | 0.0358(0.0274) |

| 观测值 | 4 902 | 4 902 | 4 902 | 4 902 | 4 902 | |

| R2 | 0.2257 | 0.3716 | 0.4853 | 0.3195 | 0.1430 |

表5中的列(4)和列(5)结果分别显示了在流入地有落户限制和基本无落户限制两种情况下高技能劳动力流入对本地高工资群体影响的结果。我们发现,在大城市,高技能劳动力流入对本地第75分位点劳动力工资影响的回归系数为0.083,远大于小城市相似状况下的回归系数0.025。在第90分位点上,无论是经济显著性还是统计显著性,大城市流动人口对本地劳动力工资影响都更大。落户限制越强的地区,高技能流动人口对高技能本地人的促进作用更大。可能是因为在户籍约束较强的城市,高技能通常被选择入内,因此削弱了高技能流动人口和本地劳动力之间的替代效应。劳动力流动引致的本地高低技能劳动力之间工资不平等在落户困难的大城市中更加明显。

当然,值得注意的是,在小城市,高技能劳动力比例较低,高技能劳动力流入形成的经济聚集效应较小,因此对本地高技能劳动力工资的促进作用相对较小。在大城市,更多高技能劳动力提高了人力资本密度,高技能劳动力流入产生的经济集聚效应更强,从而更大幅度地提升了流入地劳动生产率和工资水平。因此,我们无法区分在落户困难的大城市中高技能劳动力的作用是户籍制度技能筛选机制引起的还是高技能劳动力流入形成的劳动力流入外部性导致。但不管哪种机制都体现了对高技能劳动力需求的不断上涨,支持劳动力流入产生的工资上涨福利效应偏向于高技能劳动力的核心论点。

相对而言,由技能水平高和学习能力强而从劳动力流入带来的信息和技术发展中获利更多进而引致工资差距更易被接受。但户籍制约带来的抑制低技能本地人工资增长是必须采取措施弥补的部分。因此,全面放开户籍制度或通过促进基本公共服务均等化减轻流动人口面临的不确定性,加速农业转移人口市民化,提高耐用品消费以及完善土地流转制度,改善流动人口信贷约束等措施不仅有助于促进流动人口消费,增强内需,也将有助于改善城镇化进程中劳动力流入引致的工资差距的扩大,对实现收入增长和分配公平的目标也具有重要意义。

六、结论与政策启示

本文以中国健康与营养调查(CHNS)微观数据为基础,匹配相应年份地区流动人口数据,使用无条件分位数回归法实证检验了人口流入对本地居民工资收入和工资收入分配的影响及其异质性。研究发现:第一,劳动力的流入不仅不会影响本地劳动力的就业概率,还会提高平均工资水平,但对工资分位点顶端群体的增收效果更明显,也因此扩大了劳动力工资分布。第二,低技能流动人口与本地低技能劳动力相互替代,而与高技能本地人互补。低技能流动人口的大量增加与处于工资分布底端劳动力的工资损失和高工资收入群体工资上涨有关。此外,低技能流动人口之间的竞争最为激烈。第三,高技能流动人口并不与高技能本地人竞争,而与本地劳动力表现出互补关系。高技能流动人口占比增加会显著提高所有技能水平劳动力的工资,但本地高工资群体从高技能流动人口流入中获利更多。第四,低技能流动人口与本地劳动力之间的技能交叉互补性、户籍制度的消费抑制和技能筛选机制以及劳动力流入外部性更利于本地高技能劳动力,是劳动力流入扩大本地劳动力工资收入分布的重要原因。

上述结论有助于深入认识和了解近年来中国城市居民内部工资差距持续高位的原因,对于进一步完善中国户籍制度和在高质量发展中实现共同富裕具有重要启示。具体的政策建议包括:(1)考虑到流动人口对稳就业和提高平均工资的积极作用,要进一步推动户籍制度改革,减小劳动力流动障碍。并通过促进公共服务均等化或尝试给流动人口发放消费券等方式间接或直接刺激流动人口消费。(2)对于低技能劳动力流入可能对本地低工资群体造成的冲击,政府一方面可以引导低技能劳动力流向劳动力成本较高的地区,更重要的是合理配置教育资源,大力提高低收入家庭和流动人口整体文化素质及技能水平,深入挖掘人才红利。围绕区域主导产业将低技能劳动力更多地转换为高技能人才。(3)高技能的聚集能促进本地居民收入的提升,因此,要合理规划城市布局,营造和谐的城市社区氛围,为高技能人才提供更好的交流互动机会和条件,形成一种有助于劳动力发挥流入外部性作用的劳动要素聚集模式。(4)在人口流动的过程中,获得了更大利益的高工资劳动力应承担更多税负,并加大对低工资人群的转移支付。高技能流入多的城市获利更大,也要承担更多的责任,比如为相应流出地提供更优质的教育资源或经验,这不仅有利于“先富带动后富”进而实现共同富裕,也为自身发展提供了长期动力。

① 需要注意的是,本文所说的外部性均指代流入地内部的外部性,而不考虑跨地区外部性。

② 卢晶亮(2017)实证结果表明设备资本积累显著提高了城镇劳动者技能工资差距,验证了我国存在“资本-技能”互补效应。

③ 有关无条件分位数的回归理论基础详见工作论文。

④ CHNS2015微观调查数据与2015年1%抽样调查数据,CHNS2011微观调查数据与2010年人口普查数据,CHNS2006微观调查数据与2005年1%人口抽样调查数据进行匹配。其他城市特征数据的年份同人口普查与1%抽样调查年份一致。衡量城市特征的数据均来自各年份《中国城市统计年鉴》。

⑤ 本文研究数据主要包括CHNS数据中所有城市调查点的数据。

⑥ 对于工作时间缺失的受访者,我们使用样本中一周工作天数和每天工作小时数的众数进行插补。

⑦ 详细回归结果见工作论文附

⑧ 本文城市统计口径来源于《中国城市统计年鉴》的“市辖区”定义,包括所有城区,剔除了辖县和辖市。

⑨ 详细回归结果见工作论文附录2,估计系数结果显著为正。

⑩ 限于篇幅,分析图表省略,详见工作论文稳健性检验部分。

⑪ 在构造

⑫ 令migj2010和migj2015分别表示 2010 年和 2015 年 j 地区的流动人口规模,流动人口变化率具体计算公式为(migj2015−migj2010)/migj2010。

⑬ 此部分感谢两位匿名审稿人的建议和启发。

⑭ 也就是说分别使用2006年城市互联网发展指数、2011年城市互联网发展指数和2016城市互联网发展指数对应2005年1%抽样调查数据、2010年人口普查数据与2015年1%抽样调查数据。

| [1] | 陈斌开, 陆铭, 钟宁桦. 户籍制约下的居民消费[J]. 经济研究, 2010(S1): 62–71. |

| [2] | 陈纯槿, 李实. 城镇劳动力市场结构变迁与收入不平等: 1989~2009[J]. 管理世界, 2013(1): 45–55. |

| [3] | 陈刚. 流动人口进入对本地劳动力市场的影响[J]. 经济学动态, 2016(12): 50–60. |

| [4] | 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8): 5–23. |

| [5] | 纪韶, 李小亮. 改革开放以来农村劳动力流动就业制度、政策演进和创新[J]. 经济与管理研究, 2019(1): 64–74. |

| [6] | 梁文泉, 陆铭. 城市人力资本的分化: 探索不同技能劳动者的互补和空间集聚[J]. 经济社会体制比较, 2015(3): 185–197. |

| [7] | 陆铭, 欧海军, 陈斌开. 理性还是泡沫: 对城市化、移民和房价的经验研究[J]. 世界经济, 2014(1): 30–54. |

| [8] | 栾江, 张玉庆, 李登旺, 等. 土地经营权流转的农村居民收入分配效应研究——基于分位数处理效应的异质性估计[J]. 统计研究, 2021(8): 96–110. |

| [9] | 罗楚亮, 李实, 岳希明. 中国居民收入差距变动分析(2013—2018)[J]. 中国社会科学, 2021(1): 33–54. |

| [10] | 罗楚亮. 城镇居民工资不平等的变化: 1995-2013年[J]. 世界经济, 2018(11): 25–48. |

| [11] | 吕世斌. 城市化会减少中国的收入差距吗[J]. 统计研究, 2016, 33(1): 87–94. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2016.01.012 |

| [12] | 茆长宝, 穆光宗. 流动人口分布演变机制与城镇化——以浙江省为例[J]. 人口学刊, 2016(4): 25–35. |

| [13] | 王立勇, 胡睿. 贸易开放与工资收入: 新证据和新机制[J]. 世界经济, 2020(4): 145–168. |

| [14] | 颜品, 原新. 外来劳动力挤占了本地居民的就业机会吗?[J]. 财经研究, 2017(1): 51–62. |

| [15] | 朱平芳, 邸俊鹏. 无条件分位数处理效应方法及其应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(2): 139–155. |

| [16] | Acemoglu D. Why do new technologies complement skills? Directed technical change and wage Inequality[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(4): 1055–1089. DOI:10.1162/003355398555838 |

| [17] | Acemoglu D, Angrist J. How large are human-capital externalities? Evidence from compulsory schooling Laws[J]. NBER Macroeconomics Annual, 2000, 15: 9–59. DOI:10.1086/654403 |

| [18] | Autor D H, Dorn D. The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US Labor market[J]. American Economic Review, 2013, 103(5): 1553–1597. DOI:10.1257/aer.103.5.1553 |

| [19] | Autor D H, Katz L F, Krueger A B. Computing inequality: Have computers changed the labor market?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(4): 1169–1213. DOI:10.1162/003355398555874 |

| [20] | Blau F D, Kahn L M. Immigration and the distribution of incomes[J]. Handbook of the Economics of International Migration, 2015, 1: 793–843. |

| [21] | Borjas G J. The labor demand curve is downward sloping: Reexamining the impact of immigration on the labor market [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1335–1374. DOI:10.1162/003355303322552810 |

| [22] | Card D. Immigration and inequality[J]. American Economic Review, 2009, 99(2): 1–21. DOI:10.1257/aer.99.2.1 |

| [23] | Combes P P, Démurger S, Li S. Migration externalities in Chinese cities[J]. European Economic Review, 2015, 76: 152–167. DOI:10.1016/j.euroecorev.2015.02.004 |

| [24] | Combes P P, Démurger S, Li S, et al. Unequal migration and urbanisation gains in China[J]. Journal of Development Economics, 2020, 142: 102328. DOI:10.1016/j.jdeveco.2019.01.009 |

| [25] | Cortés P, Tessada J. Low-skilled immigration and the labor supply of highly skilled women[J]. American Economic Journal:Applied Economics, 2011, 3(3): 88–123. DOI:10.1257/app.3.3.88 |

| [26] | Dustmann C, Frattini T, Preston I P. The effect of immigration along the distribution of wages[J]. The Review of Economic Studies, 2013, 80(1): 145–173. DOI:10.1093/restud/rds019 |

| [27] | Firpo S, Fortin N M, Lemieux T. Unconditional quantile regressions[J]. Econometrica, 2009, 77(3): 953–973. DOI:10.3982/ECTA6822 |

| [28] | Imbens G W, Wooldridge J M. Recent developments in the econometrics of program evaluation[J]. Journal of Economic Literature, 2009, 47(1): 5–86. DOI:10.1257/jel.47.1.5 |

| [29] | Iranzo S, Peri G. Schooling externalities, technology and productivity: Theory and evidence from U. S. States[J]. The Review of Economics and Statistics, 2009, 91(2): 420–431. DOI:10.1162/rest.91.2.420 |

| [30] | Knight J, Song L N, Huaibin J. Chinese rural migrants in urban enterprises: Three perspectives[J]. The Journal of Development Studies, 1999, 35(3): 73–104. DOI:10.1080/00220389908422574 |

| [31] | Leblang D. Familiarity breeds investment: Diaspora networks and international investment[J]. American Political Science Review, 2010, 104(3): 584–600. DOI:10.1017/S0003055410000201 |

| [32] | Mouw T. The impact of immigration on the labor market outcomes of native workers: Evidence using longitudinal data from the LEHD[J]. CES-WP-16-56, 2016. |

| [33] | Ottaviano G I P, Peri G. Rethinking the effect of immigration on wages[J]. Journal of the European Economic Association, 2012, 10(1): 152–197. DOI:10.1111/j.1542-4774.2011.01052.x |

| [34] | Peri G, Shih K, Sparber C. STEM workers, h-1b visas, and productivity in US cities[J]. Journal of Labor Economics, 2015, 33(S1): S225–S255. DOI:10.1086/679061 |

| [35] | Peri G, Sparber C. Highly educated immigrants and native occupational choice[J]. Industrial Relations:A Journal of Economy and Society, 2011, 50(3): 385–411. DOI:10.1111/j.1468-232X.2011.00643.x |

| [36] | Pi J C, Zhou Y. Public infrastructure provision and skilled–unskilled wage inequality in developing countries[J]. Labour Economics, 2012, 19(6): 881–887. DOI:10.1016/j.labeco.2012.08.007 |

| [37] | Tabellini M. Gifts of the immigrants, woes of the natives: Lessons from the age of mass migration[J]. The Review of Economic Studies, 2020, 87(1): 454–486. DOI:10.1093/restud/rdz027 |