2022第48卷第5期

2. 上海财经大学 高等研究院, 上海 200433

2. Institute for Advanced Research, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

一、引 言

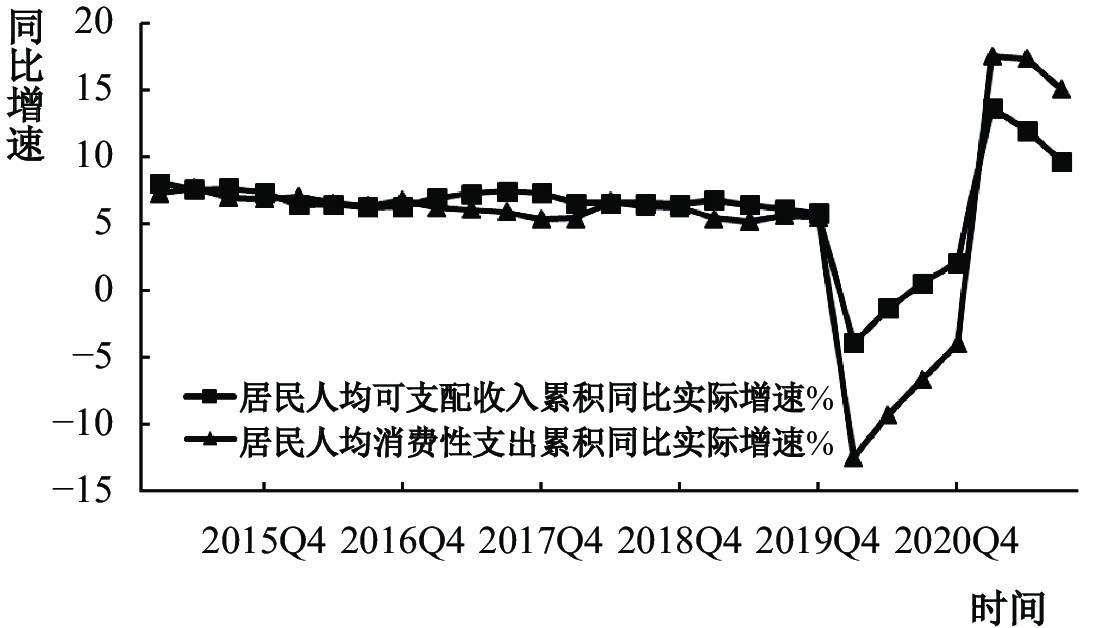

2020年上半年,新冠疫情对我国经济发展造成一定冲击,一季度GDP增长率自改革开放以来首次出现负值,虽然二季度开始强势反弹,但整体经济活力仍处于缓慢恢复中。在这一过程中,一个可能反常的事实是消费变动远远超过了产出变动,其超速下降的同时还出现低速恢复的特征,2020年后三个季度GDP同比增长率分别恢复到3.2%、4.9%和6.5%,而社会消费品零售总额同比增长率则分别为−3.9%、0.9%和4.6%,在一系列刺激政策之下依然滞后于产出的恢复水平,最终的全年零售品销售总额仍然相比上一年是负增长。2021年上半年,在短期刺激政策下社会消费品零售表现出快速增长的态势,但在7月份开始又出现了总额回落,恢复速度低于预期。根据图1所示,以居民人均可支配收入和人均消费性支出来看,居民人均消费性支出也并没有随可支配收入同步变化,而是呈现出易跌难升的非对称特征。

|

| 图 1 中国人均可支配收入和消费性支出的变动趋势 |

疫情期间消费骤降并偏离产出的现象并不仅仅发生在中国,还普遍发生在世界其他国家,如美国(Baker等,2020;Chetty等,2020;Coibion等,2020;Cox等,2020)、英国(Hoke等,2020;Bourquin等,2020)和西班牙(Carvalho等,2020)等都经历了家庭消费骤降。消费增速在一季度的下滑受到疫情期间人口流动限制的影响,但随着隔离政策取消和复工复产的进行,在失业率未见明显上升和家庭收入得到较快修复的情况下,家庭消费的恢复仍较为迟滞,这种消费需求对冲击的过度反应很难用传统的消费理论解释。永久收入假说认为,家庭有平滑消费的动机,因此家庭消费的波动要小于收入的波动。那么除隔离政策的影响外,还有什么因素导致消费的大幅下降,甚至超过产出的下降程度?为了应对消费的大幅下降,政府应采取何种措施?对这些问题的研究不仅有助于理解疫情对中国经济的冲击,更是对稳定宏观经济和增强发展内生动力具有重要的启示意义。

本文对以上问题进行尝试性的探讨。我们认为,除疫情期间人口流动受限的影响外,经济基本面的弱化可能是导致家庭不愿消费的根本性原因。疫情期间,家庭面临的收入不确定性增加,预防性储蓄动机增强。同时,由于企业也受到冲击,不但导致在广延边际(Extensive Margin)上失业率的上升,还导致家庭和企业的匹配效率降低,使得在集约边际(Intensive Margin)上失业者找到新工作后的就业质量下降,在几种因素的叠加作用下,家庭一方面面临更高的收入不确定性,另一方面其收入可能因工作变动发生永久性下降,从而导致家庭不敢消费,阻碍了消费复苏。本文认为,导致消费骤降并持续低迷的核心因素是疫情下劳动力市场的疲软,即受到重大冲击后,个体失业后找到新工作的工资收入变低。在匹配了总产出的下降程度后,家庭收入不确定性增加可以解释消费下降的29%,劳动力资源错配带来的就业质量下降可以解释消费下降的26.1%,就业数量维度的失业率上升仅能解释消费下降的6.3%。如果消费增速下降是由基本面导致,那么即使在隔离政策取消后,家庭也可能不会大幅增加消费,总需求不足的问题将依然存在。只有通过更加精确的结构性政策,保障就业质量,稳定收入预期,才能改善社会总需求。

随着学界对金融危机研究的深入,失业率导致再就业工资水平降低的现象也在国外逐渐得到重视。Schmieder等(2016)利用德国数据发现,在金融危机期间再就业个体的工资与失业时长显著负相关。Barnichon和Zylberberg(2019)利用美国的数据也发现高技能再就业者会接受低技能的工作以避免更长时间的失业。现有理论一般将这种现象归因为在失业期间失业者人力资本的损失(Laureys,2021)或失业者避免过长的失业时间(Ortego-Marti,2016;Fujita,2018)。Marinescu和Skandalis(2021)利用法国在线求职平台微观追踪数据分析了求职者对失业保险金救济的行为反应,发现他们的目标月工资在福利用尽前一年至少下降2.4%,此后保持低位,无论他们的失业状况如何,工人在失业的每一年中都会将他们的目标工资继续降低1.5%。然而国内研究就业对消费的影响,依然将视角聚焦于失业率上升通过降低未来收入预期来抑制消费,使得人们收入预期的不确定性增加,对未来收入增长失去信心,导致消费支出疲软(温兴祥,2015;赵达等,2019;李成友等,2021;潘敏和张新平,2021等)。实际上,失业(Unemployment)除了带来收入不确定性以外,还可能会带来就业不足(Underemployment)问题,就业不足造成个体工资水平与岗位匹配程度变差,降低了就业质量,从而在长期对消费倾向产生持续的抑制作用。

相比已有的研究,本文可能的边际贡献体现为:从模型方法层面,本文构建了动态结构生命周期模型,兼顾了收入冲击的二元边际、生产效率动态转移的内生化以及企业受影响的异质性等问题,将疫情前的中国经济作为初始稳态,分析疫情究竟是通过何种渠道影响家庭消费。从研究拓展层面,本文将失业率影响就业不足从而损及工资收入的现实研究引入到中国情境下,结合中国城镇住户调查(UHS)微观数据等经验研究验证了在经济危机冲击下失业率上升会加剧人力资本错配的问题,而资源错配又会带来较大的工资惩罚。本文的研究论证了消费疲软不仅仅是中短期问题,还是长期的滞后影响所致,而且不仅仅是就业数量问题,还是就业质量问题。文章的研究为出台精准、可持续的促消费政策提供了方向性参考。

文章余下内容安排如下:第二部分基于UHS数据呈现中国典型事实,第三部分构建本文所使用的动态结构生命周期模型,第四部分解释模型的参数校准过程以及模型的基准情形,第五部分为机制分析部分,最后是本文的结论与政策启示。

二、中国典型事实

我们在这一部分尝试检验重大经济冲击带来的短时间失业率上升是否会造成就业不足进而影响工资收入,从而为本文的论点提供经验支持。本次疫情仍然缺乏较新的微观数据,最为贴合的SARS疫情在国内持续时间较短。因此,我们参考Barnichon和Zylberberg(2019)的研究,以发生于2008年左右的全球性经济危机为重大事件冲击来观察失业率上升对就业不足进而对工资收入的影响。与2020年新冠疫情类似,这一次经济危机在全世界范围内影响深远,对中国经济产生了一定的冲击,是一次研究经济冲击下就业市场反应的绝佳机会。这一部分将通过对2007—2009年经济危机爆发前后不同时期所带来的就业不足现象进行实证分析,从而更加清晰地论证我们的观点。虽然其本身并非疫情事件,但两者对就业市场的冲击力度可以作为对比参照。基于此,我们选择了中国城镇住户调查(UHS)微观数据来验证以上研究假设。

(一)失业率对就业不足的影响分析

基于研究需要,我们使用了UHS 2009年25至60岁的就业样本,删除了就业状态下申报工资额为零的非正常样本。这一部分的被解释变量是个体“是否就业不足”,该指标参考Barnichon和Zylberberg(2019)构建,以个体学历水平是否超过其所在岗位的最低学历要求为标准,判断其是否存在就业不足问题。就业不足就意味着其所在岗位对其学历而言属于就业不充分,未能人尽其用,其学历对其岗位而言可能过高了,未能有效配置人力资本,该指标反映了劳动力市场的配置效率程度和就业质量。考虑到UHS针对就业人员细分了20个行业和8级岗位,故而我们按照行业和岗位构建了160个分组,通过计算上一年度各组内就业人员平均受教育年限作为该组当前年度学历标准,若受访个体的教育水平超出其所在分组上一年度均值,即认为个体处于就业不足状态,反之,则认为个体实现了充分就业。此处核心解释变量为所在区县失业率,我们按照当前年度调查数据细分到区县计算该区县失业人员占就业人员和失业人员总数的比例即为该区县失业率。同时,回归中控制了个体性别、民族、年龄、受教育年限、户口类型、来本地居住年份、行业虚拟变量和省份虚拟变量,考虑到不少个体来自于同一家庭,故而设置了家庭层面的聚类标准误。

此处首先使用了UHS 2009年全部就业人员样本进行Probit回归分析,表1第(1)列显示,失业率能够显著提高个体就业不足的概率。当失业率提高,劳动力市场竞争激烈,个体为了增加自身的就业竞争力,可能会倾向于选择更低的岗位以增加就业保障程度,从而可能出现了学历过高以及个人就业不足的劳动力市场资源错配问题。考虑到部分就业者已经在现有岗位长期工作且从未更换过工作,如果贸然加入回归样本之列,可能会影响回归结果的准确性。基于此,我们进一步筛选了近三年内就业的子样本进行回归,表1第(2)列显示,失业率的系数仍然显著为正。正如本文分析指出,失业率代表着就业数量,就业不足代表着就业质量,属于就业表现的两个不同维度,但两者之间存在显著的相关性,失业率会造成就业竞争压力加大进而使得就业不足上升。

| 被解释变量:是否就业不足 | (1) | (2) |

| 失业率 | 1.491*** (6.04) |

3.912** (2.30) |

| 个体特征 | 控制 | 控制 |

| 行业虚拟变量 | 控制 | 控制 |

| 省份虚拟变量 | 控制 | 控制 |

| 聚类标准误 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 48 646 | 1 487 |

| 注:(1)***、**分别表示1%、5%显著性水平下显著,下同;(2)括弧内为z统计值。 | ||

(二)就业不足的工资惩罚

这一部分实证检验个体就业不足对工资收入产生了什么样的影响,即就业不足的个体是否受到工资惩罚。被解释变量是工资收入的对数,核心解释变量是个体“是否就业不足”,控制变量加入了所在区县失业率、个体性别、民族、年龄、受教育年限、户口类型、来本地居住年份、行业虚拟变量和省份虚拟变量。考虑到不少个体来自于同一家庭,因此在家庭层面设置了聚类标准误。为了对比在不同经济表现下就业不足的工资影响,我们分别使用了UHS 2009年样本和2006年样本,前者限定为2007至2009年的就业人员,对应于经济危机时期,后者也限定为2004至2006年的就业人员,对应于危机前时期。表2第(1)列2009年样本的回归结果显示,就业不足显著降低了个体工资收入,当控制个体特征和行业、省份虚拟变量后,充分就业个体工资是就业不足个体的1.181倍。根据表2第(2)列2006年样本的回归结果,就业不足对个体工资收入虽然是负面影响,但无论是经济显著性还是统计显著性都大为降低,系数绝对值降低至0.066,同时P值也降低至0.321。说明在经济危机时期,不仅更容易出现就业不足,而且就业不足的工资代价也更为突出。

| 被解释变量:ln(工资收入) | (1) | (2) |

| 是否就业不足 | −0.166** (−2.19) |

−0.066

(−0.99) |

| 失业率 | −0.413

(−0.87) |

0.088

(0.19) |

| 个体特征 | 控制 | 控制 |

| 行业虚拟变量 | 控制 | 控制 |

| 省份虚拟变量 | 控制 | 控制 |

| 聚类标准误 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 1 501 | 1 714 |

| 注:括弧内为t统计值。 | ||

三、模型构建

接下来,我们将基于数理模型进行更加系统的理论分析。模型的核心部分是个体最优选择问题的描述和劳动力市场疲软以及不确定性上升如何影响经济中的个体行为。模型主体延续了Auerbach和Kotlikoff(1987)、Imrohoroglu等(1995)、Conesa和Krueger(1999)等构建的异质性生命周期模型的框架。基于研究需要,本文在三方面对现有模型进行了拓展:一是我们区分了失业风险和生产效率风险,同时捕捉了收入冲击的集约边际和广延边际。二是针对失业率与消费的分离,我们进一步内生化了生产效率的动态转移矩阵。三是针对不同类型企业可能受到疫情冲击不同,我们进一步在模型中区分了大企业和中小企业。模型的结构如下:

(一)人口结构与个体偏好

个体①在

| $ E\left[\sum _{j=1}^{J}{\beta }^{j}\left({\prod }_{i=1}^{j}{\phi }_{i}\right)U\left({c}_{j},{l}_{j}\right)\right] $ | (1) |

其中,

| $ U\left({c}_{j},{l}_{j}\right)=\frac{{\left({c}^{\gamma }{l}^{1-\gamma }\right)}^{1-\sigma }}{1-\sigma } $ | (2) |

其中,

(二)个体的收入禀赋与最优化问题

假设经济体中有两类工人,一类工人在中小企业工作,比例为

| $ V\left({a}_{j},{P}_{j},{S}_{j},{e}_{j}{,F}_{j}\right)=max\left[U\left({c}_{j},{l}_{j}\right)+\beta {\phi }_{j+1}EV\left({a}_{j+1},{P}_{j+1},{S}_{j+1},{e}_{j+1},{F}_{j}\right)\right] $ | (3) |

受约束于

| $ {\left(1+{\tau }_{c}\right)c}_{j}+{a}_{j+1}=\left(1+r\right){a}_{j}+{y}_{j}+Tr+beq $ | (4) |

| $ {y}_{j}=\left\{\begin{array}{c}\left(1{-\tau }_{ss}{-\tau }_{ui}\right)w{\varepsilon }_{j}\left(1-{l}_{j}\right){P}_{j,S}\\ \left(1{-\tau }_{ss}{-\tau }_{ui}\right)w{\varepsilon }_{j}\left(1-{l}_{j}\right){P}_{j,F}\\ UI\end{array}\right.\begin{array}{c}if\;S=E\;and\;F=Small\\ if\;S=E\;and\;F=Big\\ if\;S=U\end{array} $ | (5) |

其中,

在退休后,个体退出劳动力市场,收入变为养老金,此时个体的最优化问题变为:

| $ V\left({a}_{j}\right)=max\left[U\left({c}_{j},1\right)+\beta {\phi }_{j+1}EV\left({a}_{j+1}\right)\right] $ | (6) |

受约束于

| $ {\left(1+{\tau }_{c}\right)c}_{j}+{a}_{j+1}=\left(1+r\right){a}_{j}+{y}_{j}+Tr $ | (7) |

| $ {y}_{j}=SS $ | (8) |

其中,

在退休前一期,由于个体当期仍然工作,但下一期将退出劳动力市场,因此个体的最优化问题如式(9)所示。

| $ V\left({a}_{j},{P}_{j},{S}_{j},{e}_{j}{,F}_{j}\right)=max\left[U\left({c}_{j},{l}_{j}\right)+\beta {\phi }_{j+1}EV\left({a}_{j+1}\right)\right] $ | (9) |

受约束于

| $ {\left(1+{\tau }_{c}\right)c}_{j}+{a}_{j+1}=\left(1+r\right){a}_{j}+{y}_{j}+Tr $ | (10) |

| $ {y}_{j}=\left\{\begin{array}{c}w{\varepsilon }_{j}\left(1-{l}_{j}\right){P}_{j,S}\\ w{\varepsilon }_{j}\left(1-{l}_{j}\right){P}_{j,F}\\ UI\end{array}\right.\begin{array}{c}if\;S=E\;and\;F=Small\\ if\;S=E\;and\;F=Big\\ if\;S=U\end{array} $ | (11) |

(三)政府行为

在本文中,我们假定政府的职能是充当一个运营者,负责维持失业保险体系和养老保险体系的收支平衡以及将个体缴纳的商品消费税作为转移支付再均匀分配给经济中的个体。我们将养老保险体系简化为现收现付制,而个体的养老金替代率给定,政府通过征收养老保险缴费达到收支平衡。另外,我们假定失业保险体系也是自我融资的体系,政府通过征收失业保险缴费达到收支平衡。

(四)企业行为

为了封闭经济,企业在我们的模型中被设定为一个代表性厂商,每个时期内雇佣劳动和租赁资本以投入生产活动。企业的生产技术为Cobb-Douglas形式的生产函数:

| $ {Y}_{t}={A}_{t}{K}_{t}^{\alpha }{L}_{t}^{1-\alpha } $ | (12) |

资本的动态变动过程为:

| $ {K}_{t+1}={\left(1-\delta \right)K}_{t}{+I}_{t} $ | (13) |

其中,

| $ {r}_{t}=\alpha {A}_{t}{K}_{t}^{\alpha -1}{L}_{t}^{1-\alpha }-\delta $ | (14) |

| $ {w}_{t}=\left(1-\alpha \right){A}_{t}{K}_{t}^{\alpha }{L}_{t}^{-\alpha } $ | (15) |

四、参数校准和基准情形

在本部分,我们将描述参数选取原则及校准过程,模型中的一期代表一年,基准模型设定为疫情前的中国经济。模型主要有两类参数:一类参数可以从微观数据或现有文献中得到,另一类参数需要与真实数据对比校准得到。在得到基准模型并保证其适用性后,我们将通过引入疫情冲击,研究疫情对产出和消费的影响,参数校准的过程如下。

(一)人口参数

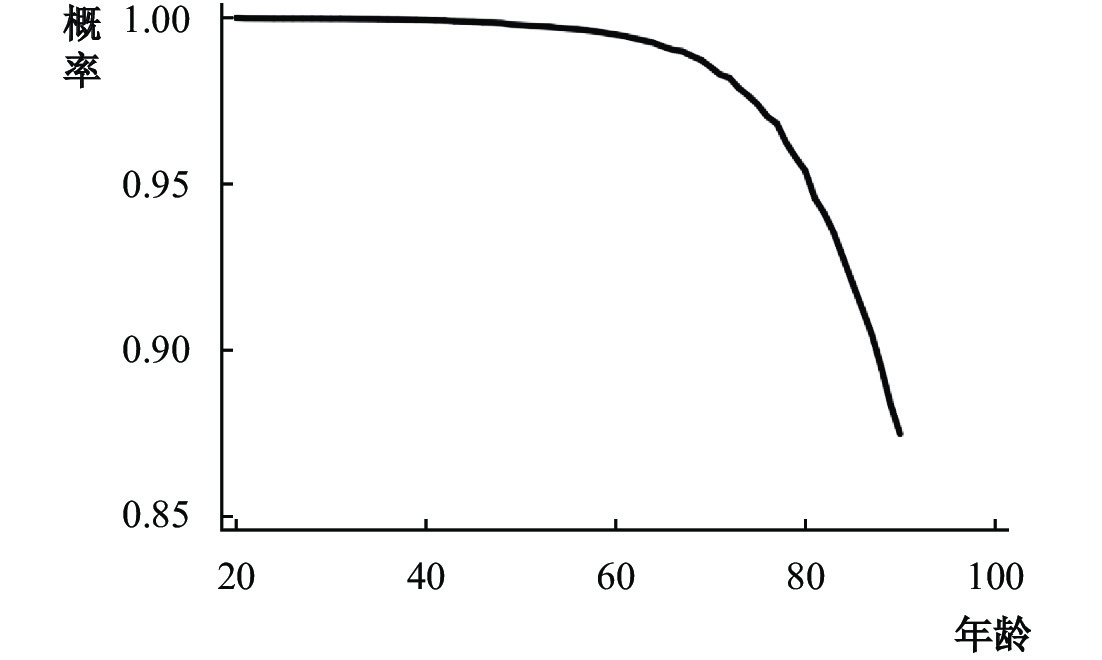

根据2010第六次全国人口普查数据,90岁以上的个体占比仅有0.0175%,因此我们假定个体在20岁进入劳动力市场,在60岁退休,并在90岁时死亡。根据统计局的数据,2010—2019年间的人口平均增长率约为0.5%,因此我们将模型的人口增长率设为0.5%。同时,利用2010第六次全国人口普查数据中不同年龄段的死亡人数,我们可以推算出模型中个体的条件生存概率,如图2所示。

|

| 图 2 条件生存概率 |

(二)收入禀赋

我们假定疫情前的经济为初始状态。在初始状态下,根据国家统计局数据,假定工作在中小企业的人员比例为80%,在大企业的比例为20%。无论是工作在大企业,还是中小企业,个体的失业概率均为长期失业率数值4%。同时,假设疫情前在大企业和中小企业工作的个体均受到同样的收入冲击,并且个体找工作与失业前工资水平无关。

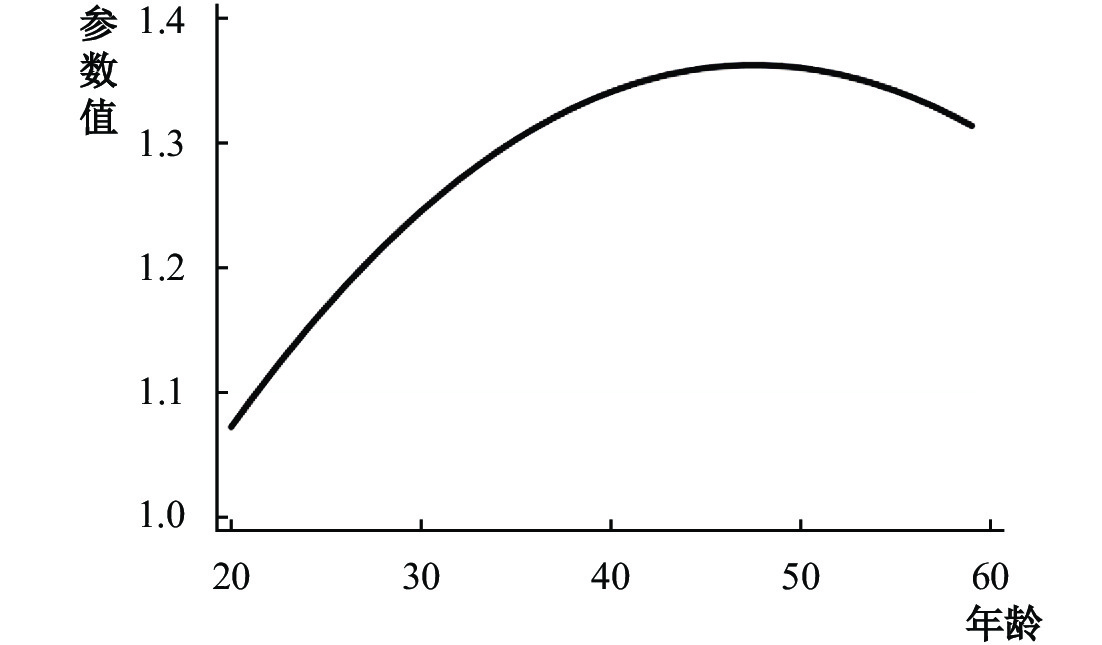

个体的年龄和效率参数可以利用中国家庭追踪调查(CFPS)2018年的数据,并估计如下收入方程得出。

| $ \log\left({Y}_{i}\right)={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{age}_{i}+{\alpha }_{2}{age}_{i}^{2}+{\alpha }_{3}{X}_{i}+{\varepsilon }_{i} $ | (16) |

其中,

|

| 图 3 年龄和效率参数 |

假定个体受到的收入冲击服从AR(1)过程,即

| $ {P}_{it}=\rho {P}_{it-1}+{u}_{it} $ | (17) |

其中,自相关系数

| $ \left[\begin{array}{cc}\begin{array}{ccc}\pi & \left(1-\pi \right){q}_{1}& \left(1-\pi \right){q}_{2}\\ \pi & \left(1-\pi \right){p}_{\mathrm{1,1}}& \left(1-\pi \right){p}_{\mathrm{1,2}}\end{array}& \begin{array}{ccc}\left(1-\pi \right){q}_{3}& \cdots & \left(1-\pi \right){q}_{n}\\ \left(1-\pi \right){p}_{\mathrm{1,3}}& \cdots & \left(1-\pi \right){p}_{1,n}\end{array}\\ \begin{array}{ccc}\cdots & \cdots & \cdots \\ \pi & \left(1-\pi \right){p}_{n,1}& \left(1-\pi \right){p}_{n,2}\end{array}& \begin{array}{ccc}\cdots & \cdots & \cdots \\ \left(1-\pi \right){p}_{n,3}& \cdots & \left(1-\pi \right){p}_{n,n}\end{array}\end{array}\right] $ | (18) |

其中,

(三)政策及宏观变量参数

在我们的模型中,养老保险体系是一个现收现付系统,根据2010—2019年间的平均替代率水平,我们将养老金替代率设定为0.45,养老金缴费率则根据收支平衡原则由模型产生。我们将失业保险设定为0,由此得到失业保险缴费率也为0。对于商品消费税率,参考我国增值税法则,我们将模型中的消费税率设定为11.5%。在本文中,资本产出弹性和折扣率的选取均参考Bai等(2006),将

(四)效用函数参数

在本文中,遵循家庭金融文献的通行做法,我们选取

| 具体内容 | 数学符号 | 数值 | 选取依据 |

| 贴现因子 |

|

0.988 | 利率=4% |

| 消费的权重 |

|

0.556 | 平均工作时间=0.45 |

| 相对风险规避系数 |

|

2.8 | Frisch劳动供给弹性=0.5 |

| 描述 | 具体内容 | 数学符号 | 数值 |

| 人口参数 | 人口增长率 |

|

0.5% |

| 条件生存概率 |

|

2010人口普查 | |

| 收入禀赋参数 | 大企业个体比例 |

|

20% |

| 中小企业个体比例 |

|

80% | |

| 失业率 |

|

4% | |

| 年龄和效率参数 |

|

CFPS 2018 | |

| 收入冲击 | 自相关系数 |

|

0.8286 |

| 方差 |

|

0.05 | |

| 政策参数 | 养老金替代率 |

|

0.45 |

| 失业保险替代率 |

|

0 | |

| 商品消费税率 |

|

11.5% | |

| 资本产出弹性 | 资本份额 |

|

0.5 |

| 折旧率 |

|

0.1 |

(五)基准模型的适用性

在选取模型的参数后,我们还进一步检验了模型的适用性。利用CFPS 2014、2016和2018年三轮调查的数据,采用Deaton和Paxson(1994)的方法,我们将家庭收入与消费中的年龄、代际(Cohort)以及时间趋势等因素分离,比较了模型产生的数据与真实数据的匹配程度。为了便于比较,我们将最年轻个体标准化为1,其他年龄参数均为与初始值的相对值。与真实数据相比,我们的模型可以很好地拟合个体在生命周期上的收入变动。

五、疫情影响机制分析

如前所述,疫情可以通过就业数量、就业质量和收入不确定性三种途径影响家庭的收入。通过选取疫情影响的参数,我们将利用模型分析疫情对家庭行为的影响并探讨影响机制。

(一)整体影响

当经济面临疫情冲击时,个体的收入发生变化。在失业率方面,中小企业相比大企业所体现出来的影响更为显著(朱武祥等,2020)。大企业会优先选择降薪策略而非裁员策略,其中有政治、经济、社会等多方面因素决定。首先,由于雇员规模偏大,大企业裁员往往涉及的人员数量多,造成不稳定因素(黄少卿和陈彦,2017;肖兴志等,2019)。其次,大企业的裁员往往被看作是一种业绩表现差的负面信号,进而导致公司价值严重下降(Palmon等,1997)。再次,裁员策略会影响大企业的社会责任形象,而当前市场经济环境下企业社会责任已经成为大企业在激烈竞争中提升收入和盈利水平的有效商业手段之一(马虹和李杰,2014)。以上三个方面均对中小企业没有显著影响,故而中小企业一旦陷入发展困境之时,会纯粹基于利润最大化目标采取降薪或者裁员策略。因此我们假定疫情后在大企业工作的个体失业概率仍然为4%,但是在中小企业工作的个体的失业概率升高至6.54%,从而来匹配疫情后平均6%左右的失业率。

在再就业工资的选取方面,假定疫情后,失业个体找工作难度加大,即使找到工作,其收入只能比失业前收入更低。比如,根据基准情形的设定,按收入高低排序,收入冲击共有15个可选项,在疫情前,在第3个收入格点上的个体如果失业,其接下来可以在任何一个收入格点上找到工作,找到不同收入工作的概率仅与收入格点的分布有关。但疫情后,由于劳动力市场的疲软,在第3个收入格点上的失业个体仅能找到第1至3个格点上的工作,而其原来收入高的第4至15个格点上的工作已经无法被匹配到。因此,疫情后个体的收入状态转移矩阵变为如下形式:

| $ \left[\begin{array}{cc}\begin{array}{ccc}\pi & \dfrac{\left(1-\pi \right){q}_{1}}{{q}_{1}+{q}_{2}+{q}_{3}}& \dfrac{\left(1-\pi \right){q}_{2}}{{q}_{1}+{q}_{2}+{q}_{3}}\\ \pi & \left(1-\pi \right){p}_{\mathrm{1,1}}& \left(1-\pi \right){p}_{\mathrm{1,2}}\end{array}& \begin{array}{ccc}\dfrac{\left(1-\pi \right){q}_{3}}{{q}_{1}+{q}_{2}+{q}_{3}}& 0& 0\\ \left(1-\pi \right){p}_{\mathrm{1,3}}& \cdots & \left(1-\pi \right){p}_{1,n}\end{array}\\ \begin{array}{ccc}\cdots & \cdots & \cdots \\ \pi & \left(1-\pi \right){p}_{n,1}& \left(1-\pi \right){p}_{n,2}\end{array}& \begin{array}{ccc}\cdots & \cdots & \cdots \\ \left(1-\pi \right){p}_{n,3}& \cdots & \left(1-\pi \right){p}_{n,n}\end{array}\end{array}\right] $ | (19) |

即疫情后,对于转移矩阵右下方,有工作的个体收入状态之间的(N-1)×(N-1)转移矩阵仍然不受影响,但由失业到就业的转移概率会内生化产生。最后,我们假定疫情后个体面临的收入冲击的方差提高0.7个标准差,用来匹配总产出偏离稳态的程度。而大企业与中小企业员工疫情前后对比,如表5所示。

| 大企业员工 | 中小企业员工 | |||

| 疫情前 | 疫情后 | 疫情前 | 疫情后 | |

| 失业率 | 4% | 4% | 4% | 6.54% |

| 收入冲击

|

|

|

|

|

| 收入冲击

|

|

|

|

|

| 转移矩阵 | 外生 | 内生 | 外生 | 内生 |

基于以上模型设定,我们分析了疫情对宏观经济的影响。表6报告了疫情前后的总产出与消费的对比。可以看出,在匹配了总产出的下降程度后,在我们的模型中消费下降了17.3%,不但远远超过总产出的下降水平,更是解释了实际数据中消费下降程度的72%。换言之,虽然疫情期间的隔离政策造成消费在短期内快速下跌,但真正促使消费骤降且恢复缓慢的长期因素在于基本面的恶化。在收入不确定性增加、劳动力市场配置效率下降的情况下,不但家庭的收入结构发生改变,家庭预防性储蓄动机也达到较高的程度。因此,多方面因素共同导致了消费的大幅下降。

| 变量描述 | 疫情前 | 疫情后 | 下降程度(%) | 实际数据(%) | 解释能力(%) |

| 总产出 | 1.354 | 1.179 | 12.9 | 12.9 | |

| 消费 | 0.847 | 0.701 | 17.3 | 24 | 72% |

(二)生命周期性质

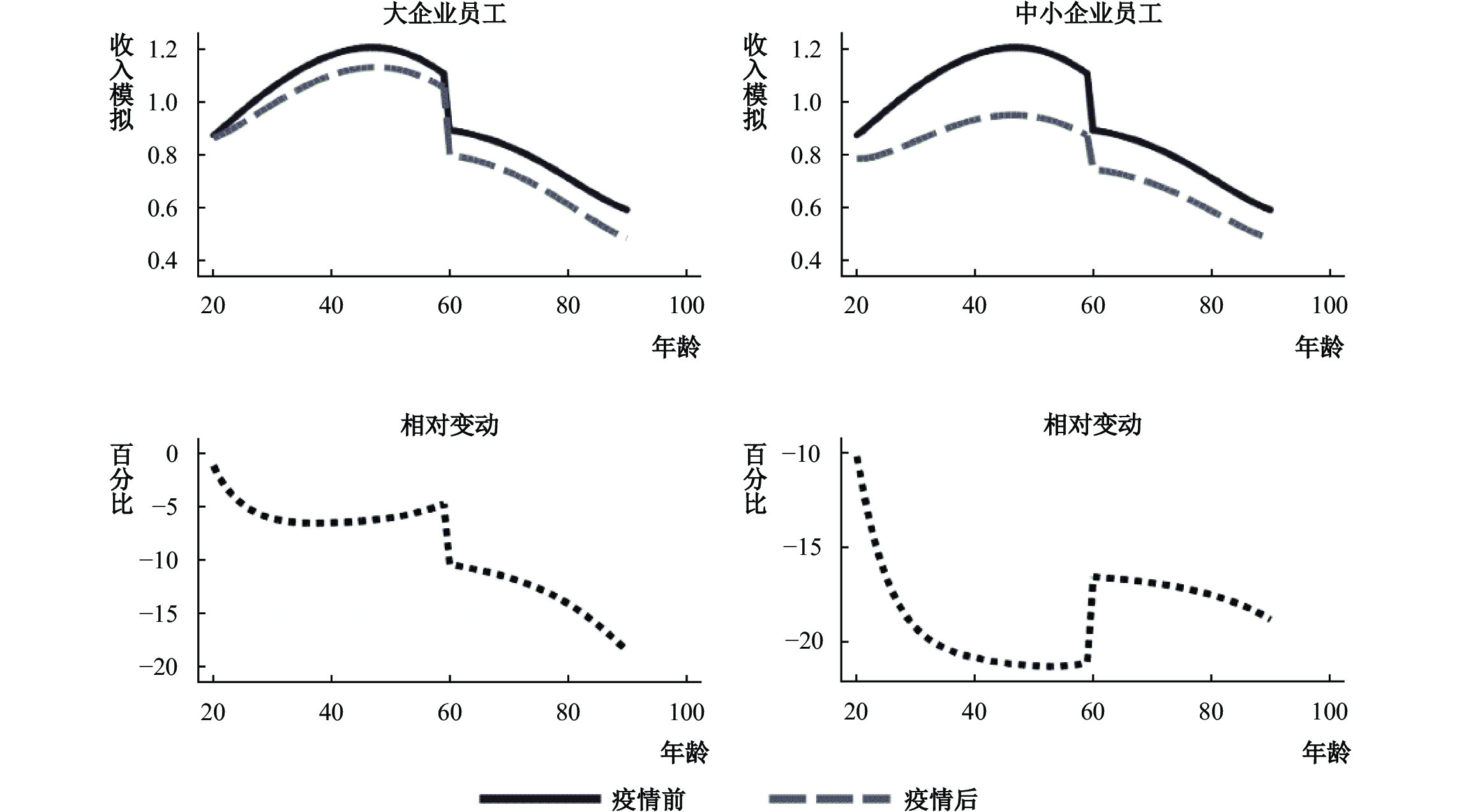

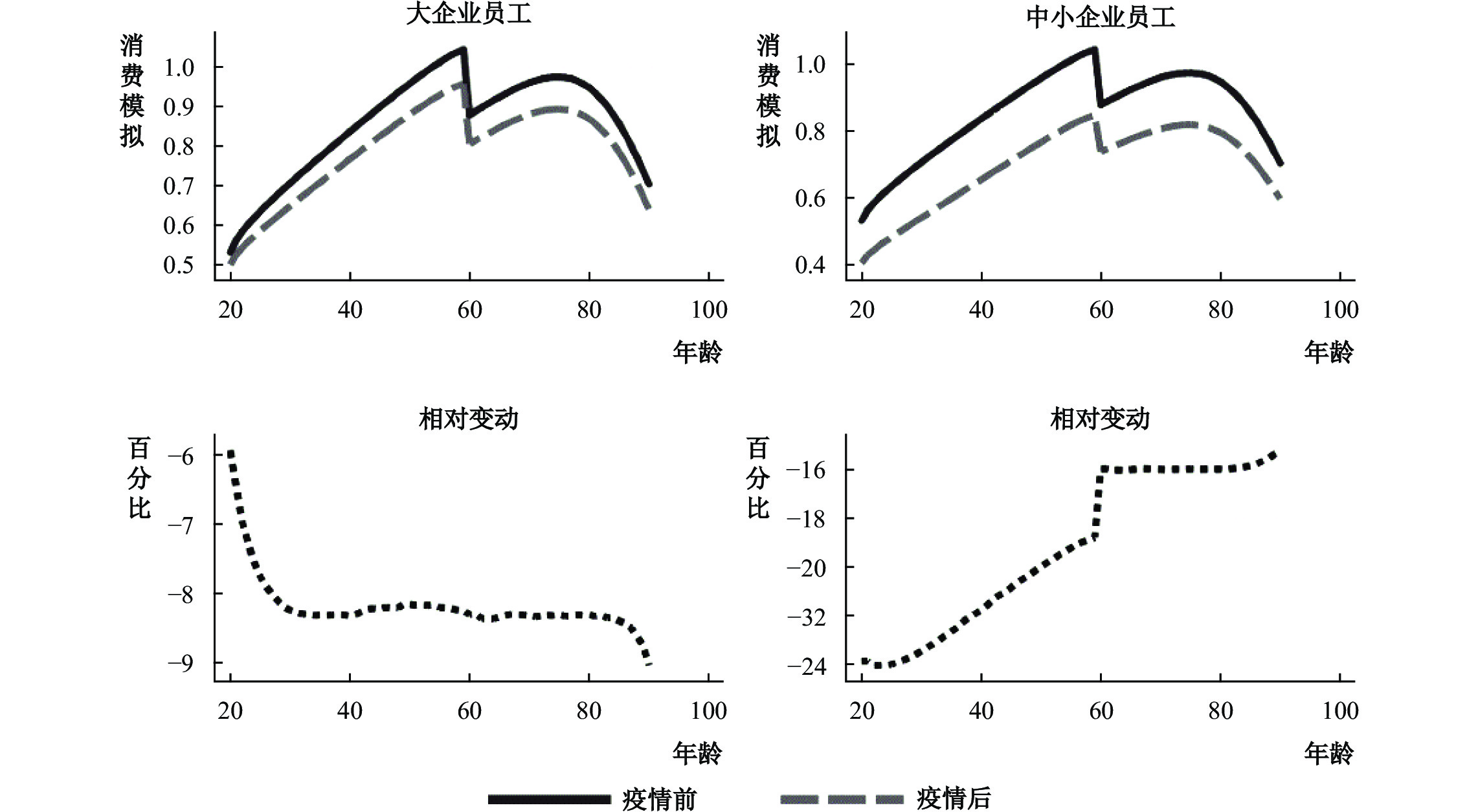

为了更好地理解疫情后产出和消费的下降,图4和图5画出了不同企业员工在生命周期上收入与消费的变动。从图中可以看出,在收入方面,对于大企业员工而言,由于疫情后其失业率与收入冲击均未受到影响,仅仅是状态转移矩阵变为内生。因此,其收入在生命周期初期几乎没有出现下降,但随着时间的推移,内生状态转移矩阵带来的收入的结构性下降便体现出来,个体的收入降幅逐渐扩大。同时由于养老金收益与社会平均工资直接挂钩,因此当个体工作期间总收入下降时,这种收入的下降还会传导到退休期,导致个体整个生命周期上收入均出现降低。而对于中小企业员工而言,由于其失业率上升,且收入不确定性增加,因此个体在生命周期初期收入便急速下降。随着时间的推移,叠加内生转移矩阵的影响,收入下降的速度加快,在退休前个体的收入下降约20%。退休后由于个体的养老金与社会平均工资挂钩,受大企业员工的影响,社会平均工资超过了中小企业个体的工资。因此,在退休后个体的收入差距出现了一定的缩小,但随着资产的消耗,资本收入的下降,个体的收入继续下滑。总体而言,对于大企业员工而言,疫情对工作期个体的收入影响有限,但由于疫情会使得社会平均工资发生大幅下降,这会导致退休后个体的收入发生大幅下降。但对于中小企业员工而言,疫情使得个体的收入发生结构性下降,并且这一下降还具有累积效果,从而使得在中小企业工作的35岁至60岁的中年人受到的影响最大。疫情的异质性影响将直接关系到政策实施的效果。

|

| 图 4 疫情前后生命周期上个体收入的比较 |

在消费方面,大企业员工在生命周期初期虽然收入并未明显下降,但受理性预期影响,其知道未来收入可能发生结构性变动。因此,在生命周期初期就会降低消费,但随着资本的累积,个体的消费也逐渐稳定。对于中小企业员工而言,在生命周期初期个体的失业率和不确定性就变大,这直接导致个体的预防性储蓄动机增强,同时叠加个体未来收入可能发生结构性变动,直接导致个体在生命周期初期的消费就下降至最低点。伴随着资本的累积,同时由于退休后中小企业的养老金有一个回调,共同作用使得个体消费差距在逐渐缩小,并且在退休期发生一次跃升。但总体同收入一致,中小企业个体的消费下降程度远远超过大企业员工消费的下降程度,特别是还没有累积足够资本的年轻人。

|

| 图 5 疫情前后在生命周期上个体消费的比较 |

(三)不同因素的边际影响⑥

利用情景分析的方法,我们也逐一分析了劳动力市场各方面的影响程度。表7报告了模型结果。可以看出,在劳动力市场活力不发生恶化和家庭收入不确定性也不增加的情况下,仅仅是失业率上升只会使得消费偏离稳态1.5个百分点,解释消费下降的6.3%。而收入不确定性增加则可以使得消费偏离稳态7个百分点,能解释消费下降的29%。由配置效率降低导致的劳动力市场疲软可以解释消费下降的26.1%。

| 情景描述 | 下降程度:模型(%) | 下降程度:实际数据(%) | 解释能力(%) | |||

| 总产出 | 消费 | 总产出 | 消费 | 总产出 | 消费 | |

| 不确定性增加 | 3.8 | 7.0 | 12.9 | 24 | 29.4 | 29.0 |

| 广延边际失业率上升 | 1.1 | 1.5 | 12.9 | 24 | 8.7 | 6.3 |

| 集约边际配置效率降低 | 5.1 | 6.3 | 12.9 | 24 | 39.2 | 26.1 |

| 疫情后整体 | 12.9 | 17.3 | 12.9 | 24 | 100 | 72 |

从本文的分析中可以看出,失业率本身并不会产生很强的负面影响,但失业后个体不能找到合适的工作才是影响的主因。失业率相当于一个触发器,如果劳动力市场疲软,失业个体就面临收入结构性下降的风险,虽然在今后的就业过程中个体还会通过状态转移矩阵攀升到收入高的状态,但由于收入冲击服从AR(1)分布,收入具有一定的持续性。因此,这种向上攀升是较为缓慢的,但失业导致的收入结构性下降却是突发性的,这也就导致个体的消费大幅下降。这种机制也同Aguiar和Gopinath(2007)解释时间序列上发展中国家的消费波动要超过产出的波动一致,即如果仅仅发生暂时性的收入改变,个体可以通过改变储蓄或者劳动供给来进行消费平滑,消费不会发生变动,但如果收入面临永久性的改变,个体无法进行自我保险的话,消费就会大幅下降。以上结果也说明,如果劳动力市场内部保持活力,失业个体能快速找到原有收入水平的新工作,那么即使失业率升高也不会对消费水平产生显著影响。反之,如果劳动力市场活力下降,即使在失业率保持不变的情况下,劳动力市场内部的收入分布也可能发生结构性变动,导致就业者面临更大的收入下降风险,从而直接对家庭消费产生显著的负面影响。

为了更进一步理解疫情不同的侧面对家庭收入和消费的影响,我们测算了不确定性上升、失业率升高以及劳动力市场疲软等对家庭收入和消费的单独影响。结果显示在不确定性上升与劳动力市场疲软方面,大企业员工和中小企业员工受到同样的冲击,因此其所受到的影响也相同。即当不确定性上升时,家庭的收入立刻下降。随着家庭累积越来越多的资产,资本收入部分抵消劳动收入的下降,家庭收入的下降程度逐渐减小,但在退休后,随着资产被消耗,家庭收入的下降程度再次扩大。当劳动力市场疲软时,刚开始家庭的收入并未下降,但随着时间的推移,由于再就业家庭面临家庭收入结构性下降的风险,导致收入越来越低。而到了退休后,由于家庭退休后的养老金与社会平均工资挂钩,因此退休后的收入降幅有所缩小。

在消费方面,伴随着不确定性的上升,在叠加生命周期的初期家庭没有累积足够的资产,家庭面临信贷约束的影响,预防性储蓄动机最强,这就导致在面临收入不确定性上升的时候,家庭的消费立刻下降,但伴随着家庭资产的累积,预防性储蓄动机慢慢减少,消费的差距也在缩小。而不论对于劳动力市场疲软,还是失业率上升,家庭更像是受到了永久性收入冲击,家庭永久收入发生变化,这就导致家庭的消费发生系统性下调。

(四)政策分析⑦

我们将给低收入者补贴、发放消费券等政策总结为失业保险的上升和商品消费税的下降两个政策实验,对政策的效果进行了模拟。具体而言,针对失业保险,由于我国失业保险缴费率大概为1%,疫情前后平均失业率大概在4.5%左右,则替代率约为0.2。因此,为了补贴低收入者,我们假设失业保险替代率不是0,而是提高到0.2。同时,为了刺激消费,我们假设商品消费税率降低一半左右,即6%。根据模拟结果,在失业保险提高的情形下,虽然消费下降程度有所降低,但总产出下降程度却在升高,这是因为失业保险不是0,那么也就意味着失业保险缴费率不再是0,而税收会对产出造成扭曲,这就导致提高失业保险金反倒会降低经济活力。这也提醒政策制定者,在制定补贴政策时,也要综合考虑补贴产生的税收扭曲作用。

六、结论与政策启示

2020年初的疫情对我国经济造成了严重冲击,其中一个反常的现象就是消费增速的下滑程度超过了产出增速的下滑程度。本文通过构建一个动态随机一般均衡模型,对这种现象进行了深入探讨,发现家庭收入不确定性增加和就业质量下降导致的劳动力市场资源错配是产生这一现象的重要原因,单纯的失业率上升仅会起到触发作用。其中,劳动力市场资源错配问题将会造成长期影响。同时,本文也发现疫情对于大企业和中小企业就业人员的影响具有很强的异质性。具体而言,由于大企业员工受到的失业风险和收入不确定性较小,因此疫情主要通过社会平均工资来影响退休后的收入。但对于中小企业员工而言,由于劳动力市场的疲软导致的收入结构性变化具有累积作用,这就导致中年群体受到疫情的影响最大。在当前需求收缩、供给冲击和预期转弱的压力下,本文的研究结论具有如下几点政策启示:

首先,对就业市场的保护不能单纯强调失业率,还应重视就业质量。保就业不能仅仅围绕就业数量,还要稳住就业质量不下降,保证劳动力市场供需匹配,尽可能避免劳动力市场资源错配带来的家庭永久性收入损失和对中国经济运行产生的长期效应。2021年中央经济工作会议提出“实施好扩大内需战略,增强发展内生动力”,通过就业质量提升能够提高就业者长期收入水平从而保证消费和内需的稳定性,为经济稳增长提供持续不断的动力来源。

其次,就业政策要突出重点对象和重点群体。从本文研究来看,中小企业就业者和青年群体受到的消费负面影响最大,他们也是受到就业冲击最大的群体。未来稳就业、稳岗位的本质也是稳预期,一方面降低就业的不确定性和收入的不确定性,另一方面阻断失业率向就业质量的负面传导,从而强化广大中小企业就业者和青年群体的收入保障和消费需求,在共同富裕原则下促进收入公平和消费公平。

最后,提升财政政策效果和政策精准度是我们在政策制定过程中必须要考虑的问题。疫情时期的消费骤降问题和疫情后消费不能及时恢复的问题都不能简单看作是隔离政策影响下的短期结果,而应当从劳动力市场就业数量下降的中期视角和就业质量不足的长期视角来考虑问题,因此财政资金的投入必须着眼于中长期稳就业的目标。

① 在本文的模型中,实际决策者以家庭为单位,因此本文中的“个体”和“家庭”是互用的。

② 因篇幅所限,竞争均衡的具体定义省略,感兴趣的读者可以向作者索取。

③ 我们也尝试过将收入冲击的格点选为9和19,发现结果基本没有变化。

④ 我们也尝试通过资本产出比校准

⑤ 具体年化规则为:假定一周有七天,每天有16小时可供支配。

⑥ 限于篇幅,分析图省略,读者若有兴趣可向作者索取。

⑦ 限于篇幅,分析表格省略,读者若有兴趣可向作者索取。

⑧ 参见Cooley和Prescott(1995)或者 Auerbach和Kotlikoff(1987)对如何选取相对风险规避系数的讨论。

| [1] | 黄少卿, 陈彦. 中国僵尸企业的分布特征与分类处置[J]. 中国工业经济, 2017(3): 24–43. |

| [2] | 李成友, 孙涛, 王硕. 人口结构红利、财政支出偏向与中国城乡收入差距[J]. 经济学动态, 2021(1): 105–124. |

| [3] | 马虹, 李杰. 战略性的企业社会责任投资与市场竞争——基于Hotelling模型的分析框架[J]. 经济学动态, 2014(8): 78–89. |

| [4] | 宁磊, 郑春荣. 延迟退休会提高社会福利水平吗?[J]. 财经研究, 2016(8): 27–39. |

| [5] | 潘敏, 张新平. 新冠疫情、宏观经济稳定与财政政策选择——基于动态随机一般均衡模型的研究[J]. 财政研究, 2021(5): 38–54. |

| [6] | 温兴祥. 失业、失业风险与农民工家庭消费[J]. 南开经济研究, 2015(6): 110–128. |

| [7] | 肖兴志, 张伟广, 朝镛. 僵尸企业与就业增长: 保护还是排挤?[J]. 管理世界, 2019(8): 69–83. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.08.006 |

| [8] | 赵达, 沈煌南, 张军. 失业率波动对就业者家庭消费和配偶劳动供给的冲击[J]. 中国工业经济, 2019(2): 99–116. |

| [9] | 朱武祥, 张平, 李鹏飞, 等. 疫情冲击下中小微企业困境与政策效率提升——基于两次全国问卷调查的分析[J]. 社会科学文摘, 2020(6): 5–7. |

| [10] | Aguiar M, Gopinath G. Emerging market business cycles: The cycle is the trend[J]. Journal of Political Economy, 2007, 115(1): 69–102. DOI:10.1086/511283 |

| [11] | Auerbach A J, Kotlikoff L J. Dynamic fiscal policy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. |

| [12] | Bai C E, Hsieh C T, Qian Y Y. The return to capital in China[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2006, 37(2): 61–101. |

| [13] | Baker S R, Farrokhnia R A, Meyer S, et al. How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 Pandemic[R]. NBER Working Paper No. 26949, 2020. |

| [14] | Barnichon R, Zylberberg Y. Underemployment and the trickle-down of unemployment[J]. American Economic Journal:Macroeconomics, 2019, 11(2): 40–78. DOI:10.1257/mac.20160220 |

| [15] | Bourquin P, Delestre I, Joyce R, et al. The effects of coronavirus on household finances and financial distress[R]. IFS Briefing Note. BN298, 2020. |

| [16] | Carvalho V M, Garcia J R, Hansen S, et al. Tracking the COVID-19 crisis with high-resolution transaction data[R]. Cambridge Working Papers in Economics 2030, 2020. |

| [17] | Chetty R, Friedman J N, Hendren N, et al. How did COVID-19 and stabilization policies affect spending and employment? A new real-time economic tracker based on private sector data[R]. NBER Working Paper No. 27431, 2020. |

| [18] | Coibion O, Gorodnichenko Y, Weber M. The cost of the covid-19 crisis: Lockdowns, macroeconomic expectations, and consumer spending[R]. NBER Working Paper No. 27141, 2020. |

| [19] | Conesa J C, Krueger D. Social security reform with heterogeneous agents[J]. Review of Economic Dynamics, 1999, 2(4): 757–795. DOI:10.1006/redy.1998.0039 |

| [20] | Cox N, Ganong P, Noel P, et al. Initial impacts of the pandemic on consumer behavior: Evidence from linked income, spending, and savings data[R]. University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2020-82, 2020. |

| [21] | Deaton A, Paxson C. Intertemporal choice and inequality[J]. Journal of Political Economy, 1994, 102(3): 437–467. DOI:10.1086/261941 |

| [22] | Fujita S. Declining labor turnover and turbulence[J]. Journal of Monetary Economics, 2018, 99: 1–19. DOI:10.1016/j.jmoneco.2017.12.005 |

| [23] | He H, Ning L, Zhu D M. The impact of rapid aging and pension reform on savings and the labor supply[R]. International Monetary Fund Working Paper No. 19/61, 2019. |

| [24] | Hoke S H, Känzig D R, Surico P. Consumption in the time of COVID-19: Evidence from UK transaction data[R]. CEPR Discussion Paper No. 14733, 2020. |

| [25] | Imrohoroglu A, Imrohoroglu S, Joines D H. A life cycle analysis of social security[J]. Economic Theory, 1995, 6(1): 83–114. DOI:10.1007/BF01213942 |

| [26] | Marinescu I, Skandalis D. Unemployment insurance and job search behavior[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2021, 136(2): 887–931. DOI:10.1093/qje/qjaa037 |

| [27] | Ortego-Marti V. Unemployment history and frictional wage dispersion[J]. Journal of Monetary Economics, 2016, 78: 5–22. DOI:10.1016/j.jmoneco.2015.12.002 |

| [28] | Palmon O, Sun H L, Tang A P. Layoff announcements: Stock market impact and financial performance[J]. Financial Management, 1997, 26(3): 54–68. DOI:10.2307/3666213 |

| [29] | Schmieder J F, Von Wachter T, Bender S. The effect of unemployment benefits and nonemployment durations on wages[J]. American Economic Review, 2016, 106(3): 739–777. DOI:10.1257/aer.20141566 |

| [30] | Tauchen G. Finite state Markov-chain approximations to univariate and vector autoregressions[J]. Economics Letters, 1986, 20(2): 177–181. DOI:10.1016/0165-1765(86)90168-0 |