2022第48卷第5期

一、引 言

成年子女对老龄父辈的健康照料在以家庭为核心的社会关系网络中普遍存在,尤其是在饱受儒家文化洗礼的中国,这一现象更加明显。根据2017年中国综合社会调查数据显示,有95.66%的子女认同成年子女有照顾年迈父母的义务。在经济快速发展的同时,中国老龄化程度不断加重。2010年“六普”数据显示,中国老龄化程度为13.26%;到了2020年的“七普”,老龄化程度上升到18.70%,与2010年相比提高了4.44个百分点。从生命周期的视角来看,老龄人口健康人力资本存量更低,受健康风险冲击的威胁更大,而法律文本中明文规定的赡养义务和非正式制度中约定俗成的孝道观念会推动着父辈健康变化进一步传导至子女劳动供给决策上,形成对子女劳动供给的挤出效应。根据国际劳工组织的数据显示,中国劳动参与率从2000年的77.22%下滑到2019年的67.99%,总体降幅达11.95%。其中既有老龄化程度加深引起的劳动力市场结构转变的原因,也有老龄父辈健康变化对成年子女劳动供给冲击的原因。不论是生产端还是消费端,有效而稳定的劳动供给始终是加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的关键。因此,在老龄化程度加深叠加人口红利缩减的双重背景下,厘清父辈健康变化对子女劳动供给的因果关系对推动健康中国战略的顺利实施和促进经济高质量发展至关重要。

实际上,作为最重要的人力资本,健康水平如何影响劳动供给已得到国内外学者的大量关注。总体而言,不论是在发达国家,还是发展中国家,健康水平的下降均显著降低了劳动者的劳动供给行为(Grossman,1972; Adams等,2003;Thomas等,2006; Smith,2007)。例如,Donald和Parsons (1977)研究发现,健康状况的恶化显著减少了美国45—69岁男性的劳动供给时间。Thomas 等(2006)基于印度尼西亚的研究表明,健康状况的改善有效提高了居民劳动参与概率。具体到中国,解垩(2011)、李琴等(2014)、杨志海等(2015)研究发现,健康水平的提升对中国居民的劳动参与意愿具有积极作用,并且对不同年龄阶段、不同性别和不同区域之间的劳动者存在异质性影响。同时,由于中国广泛存在“老而不休”的现象,童玉芬和廖宇航(2017)通过研究健康状况和退休老年人劳动参与之间的关系发现,健康的恶化降低了老年人的劳动参与率。

考虑到中国存在明显的城乡二元结构,大量学者研究发现,健康水平的恶化显著降低了农村劳动力转移就业的劳动供给决策和劳动供给时间(秦立建等,2012,2015;邓睿,2019)。而健康状况的改善则有助于提高农民工对城市务工环境的适应能力, 增加农民工群体的单位时间收益率并提升其非农就业质量(苑会娜,2009)。更重要的是,拓展农民工群体的健康权益和健康服务提高了农民工群体抵御疾病冲击的经济能力,并有效增加了农业转移人口在家庭生产和人力资本上的投资, 进而提高其劳动供给质量(许庆和刘进, 2015)。同时,在社会保障尚未健全的条件下,由于收入水平偏低,农业转移人口在使用金融工具实现劳动力的跨期替代中存在一定的障碍。因而尽管存在健康恶化的风险,农业转移人口只能通过预防性劳动供给的形式增加劳动时间以实现自我保险,进而应对未来可能出现的健康风险冲击(Low, 2005) 。因此,健康档案、健康教育和医疗保险等健康权益向农民工的惠及可显著缩短农民工的周工作小时数并减轻其劳动压力从而显著提升农民工小时工资率(邓睿,2019)。

与既往的研究相比,本文可能的边际贡献有以下几点:首先,已有的文献对健康水平与劳动供给进行了大量有益的探讨,但这些研究主要集中在自身健康水平如何影响自身劳动供给决策上(Boskin和Hurd,1978;Benjamin 等,2003;Kalwij和 Vermeulen,2008; 程杰,2014;李琴等,2014;解垩,2015;杨志海等,2015),对父辈健康与子女劳动供给的研究未能给予足够的重视。事实上,中国长期受儒家文化影响,孝道观念根植于中国居民内心,“抚养—赡养”的代际互惠模式在中国表现得尤为典型(费孝通,2015)。因此,在研究健康水平与劳动供给时,不应忽视父辈健康对子女劳动供给的影响。本文基于2015年中国健康与养老追踪调查的微观数据对此做了有益的补充,丰富了父辈健康对子女劳动供给的研究。其次,区分了父辈隐性健康变化与显性健康变化对子女劳动供给的差异影响。既往的文献在探讨健康变化与劳动供给的因果关系时,大多集中在劳动者的显性健康变化上,忽视了与年龄增长或者慢性病相关的隐性健康变化如何影响劳动供给。实际上,父辈隐性健康变化很难被子女察觉,尤其是在子女与父辈分开居住的环境下,父辈很有可能隐瞒健康水平下降的事实,以避免给子女带来过高的经济负担。因此,父辈的隐性健康变化可能并不会导致子女劳动供给减少。但父辈从隐性健康下降转变到显性健康下降具有较大的不确定性,这无疑会造成劳动力市场的波动。因此,区分父辈隐性健康变化和显性健康变化有助于厘清父辈健康变化对子女劳动供给的真实作用。最后,子女参与劳动力市场一方面必然减少对父辈的生活照料,而缺乏子女的陪伴和照料正是导致父辈健康水平下降的重要原因。同时,子女参与劳动力市场可以获得货币性收入,为父辈健康照料提供必要的资金支持,子女所能提供的资金支持越多,越有可能改善父辈的健康水平。也就是说,在父辈健康影响子女劳动供给的同时,子女劳动供给反过来也对父辈的健康产生了显著影响。父辈健康与子女劳动供给之间的反向因果关系有可能导致估计结果有偏。本文选择健康行为中“是否吸烟”作为父辈隐性健康的工具变量,同时选取家庭“是否接通自来水”作为父辈显性健康的工具变量以克服反向因果导致的内生性问题。

二、理论分析

父辈健康变化可以分为隐性健康变化和显性健康变化。隐性健康变化一般由两种因素引起:一种与年龄的增长相关,即随着年龄的增长出现身体机能下降的情形;另一种由慢性病导致。根据中国疾病预防控制中心的数据显示,在60岁及以上老龄人口中,有75.8%患有一种以上慢性病,其中患有高血压的老年人群占比高达58.3%,另外有19.4%和37.2%的老年人患有糖尿病和血脂异常。尽管患有慢性病的老龄人口占比较高,但对于由慢性病引起的隐性健康变化,医学上已经形成了较为成熟或者固定的治疗方案,仅需按医嘱服药或者定期体检,并不会对父辈健康人力资本存量造成严重威胁,这些群体对子女的经济依赖大于生活照料。更重要的是,当前劳动所带来的工资性收入和经营性收入仍然是中国大多数家庭的主要收入来源。根据国家统计局数据显示,2020年中国居民人均可支配工资性收入和人均可支配经营性收入分别为17917元和5307元,占人均可支配收入的72.14%。也就是说,子女退出劳动力市场将产生较大的机会成本,并对子女造成隐性的“工资惩罚”(刘柏惠,2014)。而在隐性健康变化并不会对父辈健康生命周期形成严重威胁的情景下,子女退出劳动力市场的边际成本显然大于其留在劳动力市场的边际收益。因此,在追求家庭效用最大化约束条件下,父辈的隐性健康变化可能并不会对子女劳动供给决策产生抑制作用。

父辈显性健康变化体现在去医院次数的增加和产生住院行为等方面。与隐性健康变化不同,显性健康变化更有可能对父辈健康人力资本存量产生冲击。在“抚养—赡养”的代际互惠模式中,当父辈发生显性健康变化时,子女追求的并非家庭收入最大化,而是尽可能延续父辈健康生命周期,提高父辈健康人力资本存量。由于父辈受教育水平较低,可能难以准确表达自身健康状况,特别是不同地区方言差异巨大,导致老龄父辈与医卫工作者在专用语言沟通上存在一定的障碍。另外,医疗服务的智能化和信息化也进一步提高了老龄父辈在医疗设备使用上的难度。因此,去医院次数的增加和产生住院行为等显性健康变化是父辈自身难以应对的,不仅需要子女的经济支持,更需要子女的生活照料,因而更有可能对子女的劳动供给产生挤出效应。即在追求延续父辈健康生命周期的目标下,父辈显性健康变化可能降低子女劳动供给。也就是说,在追求家庭效用最大化和延续父辈健康生命周期不同的约束条件下,子女面对父辈健康变化可能会出现不同的劳动供给决策。基于上述分析,提出假说1:

H1a:在追求家庭效用最大化约束条件下,父辈隐性健康水平的下降并不必然引致子女劳动供给的减少,反而可能逆向激励子女增加劳动供给获得更多的货币性收入,以应对父辈健康从隐性变化转变到显性变化带来的风险冲击。

H1b:在延续父辈健康生命周期的目标下,父辈显性健康下降不仅需要子女的经济支持,更需要子女的生活照料,因而更有可能对子女劳动供给形成挤出效应。

城乡收入不平等长期存在诱使农村剩余劳动力大量脱离农业,转移到城市寻求非农就业机会。根据《2020年农民工监测调查报告》显示,2020年全国农民工总量2.85亿人,占全体农村户籍人口50.89%,也就是每2个农村户籍人口,就有1个外出务工,而这些外出务工的农村户籍人口大多以中青年为主。农村居民子女以转移就业的形式在城市从事非农职业,从而出现与父辈的代际分离。与父辈的分开居住致使农村居民子女在父辈出现健康水平下降时,面临在城市就业和返乡照料二选一的现实困境。尤其是在追求延续父辈健康生命周期的目标下,与父辈分开居住的子女除了放弃工作外,并无其他更有效的选择。相反,城镇居民的子女尽管同样可能与父辈分开居住,但大多居住在同一城市,时间距离和空间距离均小于农村居民子女,可以在下班和假期内对父辈进行有效的健康照料。此外,相对而言,城市居民子女具有更高的教育水平和更全的关系网络,因而在就业市场上可以找到更好的工作机会,而农村居民子女大多只能局限在次级就业市场,放弃工作返乡照料父辈的成本更低。另外,经济改革导致的劳动力市场结构转变致使劳动力市场上的性别歧视持续扩大,女性在劳动力市场上的工作收入和工作机会普遍低于男性,因而退出劳动力市场的机会成本相对较低(李实等,2014);同时,受传统“男主外,女主内”观念的影响,女性照料父辈更加普遍,同时照料效果也更加显著(卢洪友等,2017)。此外,代际支持更高的子女与父辈的关系通常更加亲密,因而更有可能受父辈健康变化影响。基于上述分析,提出本文的假说2:

H2: 父辈健康变化对农村子女、女性子女、分开居住子女和代际支持更高的子女劳动供给的挤出效应更加显著。

三、研究设计

(一)数据来源与变量选择。本文的数据来源于中国健康与养老追踪调查数据。中国健康与养老追踪调查数据由北京大学执行,旨在收集代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据。中国健康与养老追踪调查全国基线调查分别于2011年、2013年、2015年和2018年在全国28个省(自治区、直辖市)的150个县、450个社区(村)开展调查访问,至2018年全国追访完成时,其样本已覆盖总计1.24万户家庭中的1.9万名受访者,具有较高的代表性。

本文的核心被解释变量为子女的劳动供给行为。在调查中,当被问到“子女现在在干什么”时,若选择“工作”,则虚拟变量子女劳动供给等于1,否则等于0。核心解释变量为父辈隐性健康和显性健康。隐性健康用是否患有高血压、血脂异常和糖尿病等慢性病作为代理变量,若父辈患有高血压、血脂异常和糖尿病等慢性病,则虚拟变量隐性健康等于1,否则等于0;显性健康用住院经历衡量,住院经历为虚拟变量,若本年度有住院行为,则等于1,否则等于0。

控制变量包括三个方面:子女个人特征、父辈家庭特征和社会保障特征。其中,代表子女个人特征的控制变量有性别、年龄、婚姻状况、教育经历、健康水平、政治面貌、民族成分、子女数量、需要抚养的子女数量、收入水平和住房资产。代表父辈家庭特征的控制变量包括是否经历过职业培训、婚姻状况、存款总额和负债总额。考虑到高福利可能引发道德风险并诱使劳动者降低劳动供给时间(Topel,1983; Blundell 等,2007),本文进一步增加了是否获得政府补助和是否获得捐助补偿等代表社会保障特征的控制变量。为了确保样本具有合法提供劳动供给行为,本文剔除了低于18岁和大于60岁的子女样本,同时删除了父辈年龄小于60岁的样本。

| 变量类型 | 变量名称 | 变量定义 | 均值 | 标准误 |

| 被解释变量 | 子女劳动供给 | 有=1;无=0 | 0.745 | 0.435 |

| 核心解释变量 | 隐性健康 | 慢性病:有=1;无=0 | 0.720 | 0.448 |

| 显性健康 | 住院经历:有=1;无=0 | 0.154 | 0.361 | |

| 工具变量 | 是否接通自来水 | 是=1;否=0 | 0.740 | 0.438 |

| 是否吸烟 | 是=1;否=0 | 0.456 | 0.498 | |

| 子女个人特征控制变量 | 子女性别 | 男=1;女=0 | 0.520 | 0.499 |

| 子女年龄 | 单位:岁 | 40.971 | 7.909 | |

| 婚姻状况 | 已婚=1;未婚=0 | 0.835 | 0.371 | |

| 教育经历 | 文盲=1;博士=11 | 4.761 | 2.057 | |

| 健康水平 | 很好=1;很差=5 | 2.196 | 0.976 | |

| 政治面貌 | 党员=1;其他=0 | 0.081 | 0.272 | |

| 民族成分 | 汉族=1;其他=0 | 0.922 | 0.267 | |

| 子女数量 | 单位:个 | 1.432 | 0.921 | |

| 需抚养的子女数量 | 单位:个 | 0.694 | 0.835 | |

| 收入水平 | 无=1;多于30万=12 | 5.956 | 2.081 | |

| 住房资产 | 有=1;无=0 | 0.638 | 0.480 | |

| 父辈家庭特征控制变量 | 职业培训 | 有=1;无=0 | 0.013 | 0.117 |

| 婚姻状况 | 已婚=1;未婚=0 | 0.707 | 0.454 | |

| 存款总额 | 单位:万元 | 1.259 | 14.045 | |

| 负债总额 | 单位:万元 | 0.310 | 8.796 | |

| 社会保障特征控制变量 | 政府补助 | 有=1;无=0 | 0.406 | 0.491 |

| 捐助补偿 | 有=1;无=0 | 0.091 | 0.288 |

(二)模型设定。在实证方法上,基准回归采用简单线性回归进行检验,模型设定如下:

| $ {ldgj}_{i}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{jkbh}_{i}+{\alpha }_{i}{X}_{i}^{\text{'}}+{\gamma }_{i}{Y}_{i}^{\text{'}}+{\delta }_{i}{Z}_{i}^{\text{'}}+{u}_{i} $ | (1) |

式(1)中ldgj表示子女的劳动供给决策,jkbh代表父辈健康变化(包括隐性健康变化和显性健康变化),X代表子女个人特征控制变量,Y代表父辈家庭特征控制变量,Z代表社会保障特征控制变量,

由于单一方程忽略了不同方程扰动项之间可能存在的相关性,三阶段最小二乘法避免了这一问题。有鉴于此,本文使用三阶段最小二乘法重新估计了父辈隐性健康和显性健康对子女劳动供给的边际影响。借鉴陈强(2014)的设定,三阶段最小二乘法模型构建如下:

| $ {ldgj}_{i}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{jkbh}_{i}+{\alpha }_{i}{X}_{i}^{\text{'}}+{u}_{i}$ | (2) |

| $ {jkbh}_{i}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{ldgj}_{i}+{\beta }_{2}{ylbx}_{i}+{\alpha }_{i}{X}_{i}^{\text{'}}+{u}_{i} $ | (3) |

式(2)用父辈健康变化来解释子女劳动供给,而式(3)以子女劳动供给来解释父辈健康变化。由于医疗保险提高了居民卫生服务利用率,并显著改善了居民健康水平(潘杰等,2013;赵绍阳等,2015;岳崴等,2021)。因此,式(3)在解释父辈健康变化时加入了父辈是否具有医疗保险这一虚拟变量。

四、实证分析

(一)基准回归。表2报告了基准回归的估计结果,其中列(1)是未增加控制变量情形下父辈隐性健康对子女劳动供给的边际影响,列(2)和列(3)分别是增加控制变量以及控制个体固定效应后父辈隐性健康对子女劳动供给系数的估计值。列(4)是未增加控制变量情形下父辈显性健康对子女劳动供给的边际影响,列(5)和列(6)分别是增加控制变量以及控制个体固定效应后父辈显性健康对子女劳动供给系数的估计值。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 隐性健康 | −0.008(−1.404) | −0.003(−0.412) | −0.003(−0.231) | |||

| 显性健康 | −0.036***(−4.404) | −0.024***(−2.583) | −0.024(−1.392) | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| 个体固定效应 | 控制 | 控制 | ||||

| 常数项 | 0.753***(149.554) | 0.592***(20.781) | 0.592***(12.012) | 0.751***(233.531) | 0.614***(20.184) | 0.614***(11.654) |

| N | 26667 | 16461 | 16461 | 21638 | 13494 | 13494 |

| R2 | 0.000 | 0.056 | 0.056 | 0.001 | 0.051 | 0.051 |

| F | 1.971 | 55.534 | 24.289 | 19.392 | 41.169 | 18.023 |

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平下显著,括号内为t值,以下各表同。 | ||||||

从表2可以看出,未添加控制变量情形下,父辈隐性健康对子女劳动供给的系数估计值并不显著;同时增加子女个人特征控制变量、父辈家庭特征控制变量和社会保障特征控制变量以及控制个体固定效应后,父辈隐性健康对子女劳动供给的系数估计值仍然未通过显著性检验。也就是说,父辈隐性健康水平的下降并未引致子女退出劳动力市场。而表2中列(4)和列(5)表明,不论是否增加控制变量,父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值都为负。进一步控制个体固定效应后,父辈显性健康对子女劳动供给系数估计值的P值为0.187,具有边缘显著性。因而可以认为,父辈发生显性健康变化时,子女劳动供给将出现显著下降。可能的原因是,面对父辈的显性健康变化,子女的约束函数不再是家庭效用最大化,而是尽可能提升父辈的健康人力资本存量,延续父辈的生命周期。因此,相对而言,父辈显性健康变化更有可能引起子女劳动供给的减少,形成对子女劳动供给的挤出效应。

(二)稳健性检验。

1.替换估计方法。在大样本下,Bootstrap自助法能以更快的速度收敛到真实值;同时,Logit模型对于被解释变量为虚拟变量的方程估计结果更加稳健;由于单一方程忽略了不同方程扰动项之间可能存在的相关性,三阶段最小二乘法避免了这一问题。有鉴于此,本文同时使用Bootstrap自助法、Logit模型和三阶段最小二乘法重新估计了父辈隐性健康和显性健康对子女劳动供给的边际影响,估计结果如表3所示。从表3可以看出,不论是用Bootstrap自助法、Logit模型还是三阶段最小二乘法,父辈隐性健康变化对子女劳动供给的系数估计值均未通过显著性检验,而父辈显性健康变化对子女劳动供给的系数估计值均显著为负。因此,替换估计方法后的稳健性检验同样表明父辈隐性健康变化并不会降低子女劳动供给,而父辈显性健康变化则显著降低了子女劳动供给。

| Logit模型 | Bootstrap自助法 | 三阶段最小二乘法 | Logit模型 | Bootstrap自助法 | 三阶段最小二乘法 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 隐性健康 | −0.020(−0.431) | −0.003(−0.409) | 0.145(0.291) | |||

| 显性健康 | −0.150**(−2.550) | −0.024***(−2.577) | −0.024***(−2.583) | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 0.185(1.004) | 0.592***(18.781) | 0.509***(7.460) | 0.324*(1.678) | 0.614***(18.581) | 0.614***(20.184) |

| N | 16461 | 16461 | 13485 | 13494 | 13494 | 13494 |

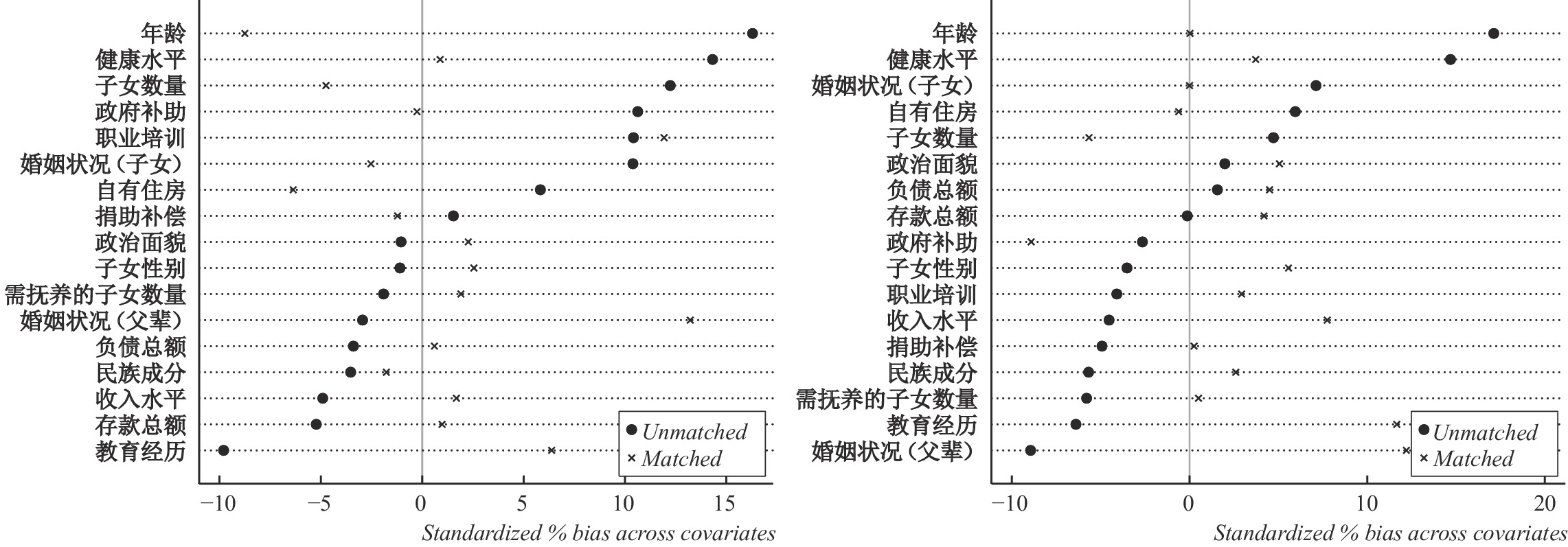

PSM可以有效解决样本自选择问题,其测算出的ATT值可以测度个体在干预状态下的平均干预效应。图1左边报告了以父辈隐性健康为核心解释变量情形下1对1匹配前后变量的标准化偏差,右边报告了以父辈显性健康为核心解释变量情形下1对1匹配前后变量的标准化偏差。可以直观地看出,不论是以父辈隐性健康为核心解释变量,还是以父辈显性健康为核心解释变量,几乎所有控制变量的标准化偏差在匹配后均有所缩小,且小于10%。因此,匹配结果较好地平衡了数据,满足平衡性假设。

|

| 图 1 匹配前后变量的标准化偏差 |

表4同时报告了近邻匹配、卡尺匹配、半径匹配下处理组与控制组的ATT值,其中列(1)、列(2)和列(3)是以父辈隐性健康为核心解释变量的处理组与控制组的ATT值,列(5)、列(6)和列(7)则是以父辈显性健康为核心解释变量的处理组与控制组的ATT值。从表4列(1)、列(2)和列(3)可以看出,不论是近邻匹配、卡尺匹配还是半径匹配,处理组与控制组的组间差异均不显著。同时,表4中列(4)、列(5)和列(6)表明,处理组的ATT值均显著小于控制组。因此,基于PSM的稳健性检验进一步验证了基准回归结论的可靠性。

| 隐性健康 | 显性健康 | ||||||

| 处理组 | 控制组 | 组间差异 | 处理组 | 控制组 | 组间差异 | ||

| 近邻匹配 | ATT | 0.801 | 0.805 | −0.004

(0.010) |

0.786 | 0.807 | −0.020** (0.009) |

| ATU | 0.803 | 0.795 | −0.008 | 0.805 | 0.801 | −0.003 | |

| 卡尺匹配 | ATT | 0.801 | 0.805 | −0.004

(0.010) |

0.787 | 0.808 | −0.021** (0.009) |

| ATU | 0.811 | 0.930 | −0.008 | 0.805 | 0.801 | −0.003 | |

| 半径匹配 | ATT | 0.801 | 0.802 | −0.001

(0.007) |

0.772 | 0.794 | −0.022** (0.009) |

| ATU | 0.803 | 0.799 | −0.004 | 0.803 | 0.781 | −0.022 | |

2.剔除极端值。考虑到基准回归中样本存在仍在上学的子女,仍在上学的子女并未进入劳动力市场,这可能影响基准回归的可靠性。同时,父辈财富过多和财富过少均会对子女劳动供给产生极端影响。除此之外,基准回归中还存在同时患有慢性病和产生住院行为的父辈样本,也就是同时发生隐性健康变化和显性健康变化的父辈样本。有鉴于此,本文剔除了仍在上学的子女样本,父辈财富处于前5%和后5%的样本以及同时发生隐性健康变化和显性健康变化的父辈样本,并重新进行了稳健性检验。表5报告了剔除极端值后的稳健性检验结果。

从表5列(1)和列(2)可以看出,在删除仍在上学的子女样本后,父辈隐性健康对子女劳动供给的系数估计值并不显著,但父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值显著为负。同时,表5列(3)和列(5)表明,删除父辈收入极端值样本以及删除同时发生隐性健康变化和显性健康变化的父辈样本后,父辈隐性健康对子女劳动供给的系数估计值均未通过显著性检验,而父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值始终显著为负。也就是说,基准回归结论并未受仍在上学的子女样本、父辈财富极端值样本以及同时发生隐性健康变化和显性健康变化的父辈样本的影响。需要指出来的是,剔除同时发生隐性健康变化和显性健康变化的父辈样本后,父辈显性健康对子女劳动供给的边际影响提高了接近1倍。可能的原因在于,同时患有慢性病和产生住院行为的父辈样本对子女劳动供给存在较大的逆向激励效应,在基准回归中加入该类样本会导致父辈显性健康变化对子女劳动供给的边际影响被低估。因此,剔除同时发生隐性健康变化和显性健康变化的父辈样本后,父辈显性健康变化对子女劳动的挤出效应出现了明显提升。

| 剔除子女工作性质极端值 | 剔除父辈存款极端值 | 剔除同时发生隐性健康变化和

显性健康变化的父辈样本 |

||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 隐性健康 | −0.003(−0.460) | 0.001(0.050) | 0.005(0.660) | |||

| 显性健康 | −0.020**(−2.124) | −0.021**(−2.280) | −0.043**(−1.940) | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 0.646***(22.490) | 0.631***(20.100) | 0.553***(17.240) | 0.555***(17.380) | 0.566***(16.932) | 0.570***(17.128) |

| N | 16396 | 13428 | 12865 | 12865 | 11823 | 11823 |

| R2 | 0.053 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.052 | 0.052 |

| F | 52.790 | 41.611 | 42.980 | 43.280 | 36.759 | 37.056 |

3.内生性问题。实际上,在父辈健康影响子女劳动供给的同时,子女劳动供给反过来将显著影响父辈的健康水平。子女参与劳动力市场必然减少陪伴与照料父辈的时间,而缺乏子女的陪伴正是导致父辈健康水平下降的重要原因。同时,子女参与劳动力市场可以获得货币性收入,为父辈健康照料提供必要的资金支持,子女所能提供的资金支持越多,越有可能改善父辈的健康水平。因此,基准回归中可能存在反向因果的内生性问题。有鉴于此,本文选择健康行为中的“是否吸烟”作为父辈隐性健康的工具变量,同时选择家庭是否“接通自来水”作为父辈显性健康的工具变量,以克服基准回归中反向因果导致的估计偏误。

吸烟行为与慢性病的因果关系已得到医学证实,而父辈的吸烟经历大多是在生育之前便已形成,尤其是吸烟行为作为一种准入门槛相对较低的生活习惯,并不受父辈收入水平影响,也就不会给子女带来经济压力,因而与子女劳动供给并不相关。同时,一方面,家庭是否接通自来水与当地居住条件、生活习俗以及政府治理水平相关,独立于家庭决策外,与子女劳动供给无关;另一方面,世界卫生组织(WHO)调查显示,全世界 80% 的疾病与饮用水污染有关。《2018中国生态环境状况公报》数据显示,在全国10168个国家级地下水水质监测点以及2833处浅层地下水监测点中,IV类和V类水质比例分别达到 86.2%和76.1%。特别是在农村地区,水污染已经取代水短缺成为最主要的生活问题。而老龄人口体质相对脆弱,对饮用水质要求相对较高,更容易受到不安全的水质威胁。在农村“空心化”的背景下,改善农村饮用水质对维护老龄人口生命安全至关重要。这也是《农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》中提出全国农村饮水安全集中供水率于 2020 年前达到 85% 以上,自来水普及率达到 80% 以上的重要原因。因此,选取健康行为中的“是否吸烟”作为父辈隐性健康的工具变量,以及选取家庭是否“接通自来水”作为父辈显性健康的工具变量满足排他性和相关性的要求。

表6列(1)、列(2)、列(3)和列(4)的Anderson LM统计值、Cragg-Donald Wald F统计值以及Sargan统计值表明,选取“是否吸烟”作为父辈隐性健康水平的工具变量以及选取家庭“是否接通自来水”作为父辈显性健康的工具变量均不存在弱工具变量、识别不足和过度识别问题。与基准回归不同的是,不论是否增加控制变量,考虑工具变量后父辈隐性健康对子女劳动供给的估计值显著为正。可能的解释是,在劳动收入依然是中国绝大部分家庭主要收入来源的背景下,子女退出劳动力市场机会成本较高,为了筹集资金应对父辈隐性健康转变到显性健康变化带来的风险冲击,父辈隐性健康变化非但不会引致子女退出劳动力市场,反而可能逆向激励子女的劳动供给。而父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值则显著为负,即在有效处理内生性问题后,父辈显性健康下降仍然显著降低了子女的劳动供给。因此,基于工具变量的稳健性检验同样支持基准回归的结论。需要说明的是,工具变量下父辈健康对子女劳动供给的系数估计值远大于基准回归中的系数估计值。可能的原因是基准回归中遗漏变量和内生变量相关性较大,导致基准回归中的内生性程度相对较高,由此产生估计偏误。考虑到本文选取工具变量满足外生性和相关性的要求,同时不存在过度识别、识别不足和弱工具变量问题。因此,基于工具变量的估计结果可能更加真实地反映了父辈健康对子女劳动供给的边际影响,即父辈隐性健康变化可能逆向激励了子女的劳动供给,而显性健康变化则挤出了子女的劳动供给。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 隐性健康 | 0.281** (2.090) |

0.266** (1.990) |

||

| 显性健康 | −0.470* (−1.780) |

−0.681** (−2.400) |

||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 常数项 | 0.458*** (6.560) |

0.521*** (7.540) |

0.818*** (19.900) |

0.628*** (14.990) |

| N | 21610 | 13485 | 21610 | 13311 |

| F | 50.470 | 48.380 | 3.150 | 31.290 |

| Anderson LM | 46.759*** | 46.246*** | 23.281*** | 19.575*** |

| Cragg−Donald Wald F | 46.838 | 46.323 | 23.304 | 9.787 |

| Sargan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

4.安慰剂检验。为了进一步排除不可观测因素导致的估计结果偏误,本文进行了安慰剂检验。首先,随机生成处于0—1之间的实数的新变量;其次,根据原始父辈发生隐性健康变化在全部样本中的占比设定新父辈发生隐性健康变化占比,虚构的父辈显性健康设定同理;最后,用虚构的父辈隐性健康和显性健康两个变量代替原始的父辈隐性健康和显性健康进行了安慰剂检验。若安慰剂检验结果与基准回归结果一致,则基准回归可能存在伪回归的问题。从表7可以看出,虚构核心解释变量后,父辈隐性健康变化和显性健康变化对子女劳动供给的系数估计值均不显著。因此,采用安慰剂检验排除不可观测因素导致的估计结果偏误后,估计结果同样支持基准回归的结论。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 隐性健康 | 0.003

(0.390) |

−0.002

(0.291) |

||

| 显性健康 | −0.005

(−0.693) |

−0.004

(−0.438) |

||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 0.744*** (138.488) |

0.574*** (18.209) |

0.747*** (225.443) |

0.574*** (18.393) |

| N | 21624 | 13485 | 21624 | 13485 |

| R2 | 0.001 | 0.055 | 0.001 | 0.055 |

(四)拓展性讨论。

1.异质性影响。基准回归中的估计结果很大程度刻画的是父辈健康对全体成年子女劳动供给的平均影响,而这种平均影响会掩盖可能存在的异质性问题。尽管基准回归表明父辈隐性健康变化并未降低子女劳动供给,而显性健康下降则显著降低了子女的劳动供给,但这种效应是否因人而异值得探讨。有鉴于此,本文进一步检验了父辈健康对农村居民子女与城市居民子女、男性子女与女性子女、与父辈共同居住的子女和与父辈分开居住的子女、代际支持高的子女和代际支持低的子女的异质性影响,检验结果如表8所示。表8中Panel A报告了父辈隐性健康对子女劳动供给的异质性影响,Panel B汇报了父辈显性健康对子女劳动供给的异质性影响。

| (1)农村居民

子女 |

(2)城市居民

子女 |

(3)男性子女 | (4)女性子女 | (5)共同居住

子女 |

(6)分开居住

子女 |

(7)高代际支持

子女 |

(8)低代际支持

子女 |

||

| Panel A | 隐性健康 | −0.014* (−1.701) |

0.039*** (2.893) |

−0.018** (−2.212) |

0.017

(1.481) |

0.031** (2.238) |

−0.013** (−1.497) |

−0.015

(−1.497) |

0.007

(0.780) |

| 常数项 | 0.553*** (16.484) |

0.423*** (6.823) |

0.675*** (19.980) |

0.643*** (13.368) |

0.373*** (6.650) |

0.678*** (19.776) |

0.507*** (11.070) |

0.610*** (16.473) |

|

| R2 | 0.051 | 0.103 | 0.057 | 0.025 | 0.108 | 0.048 | 0.067 | 0.055 | |

| F | 35.037 | 28.859 | 32.865 | 12.196 | 25.234 | 36.986 | 29.367 | 31.502 | |

| Panel B | 显性健康 | −0.118

(−1.623) |

−0.033

(−0.187) |

0.015

(0.197) |

−0.221** (−2.131) |

0.104

(0.761) |

−0.247*** (−3.640) |

−0.034** (−2.020) |

−0.009

(−0.005) |

| 常数项 | 1.612*** (6.379) |

−0.190

(−0.185) |

1.084*** (3.865) |

2.056*** (4.383) |

−1.304* (−1.883) |

1.421*** (5.334) |

0.446*** (0.085) |

0.589*** (18.470) |

|

| R2 | 0.321 | 0.636 | 0.209 | 0.427 | 0.823 | 0.339 | 0.106 | 0.029 | |

| F | 5.372 | 4.493 | 2.789 | 4.589 | 11.46 | 5.908 | 10.090 | 23.270 | |

| 注:模型中解释变量均已控制,下表同。 | |||||||||

首先,就城乡异质性而言,父辈隐性健康对农村居民子女劳动供给的系数估计值显著为负,显性健康对农村居民子女的边际影响大于其对城市居民子女的边际影响,尽管二者均未通过显著性检验。但总体上表明农村居民子女更有可能受父辈健康变化的冲击而退出劳动力市场。原因在于,农村居民子女大多以转移就业的形式在城市从事非农职业,与父辈的分离居住致使其只能在城市就业和返乡照料中二选一;而城镇居民子女可以在下班和假期内对父辈进行健康照料。此外,相对而言,城市居民子女具有更高的教育水平和更全的关系网,因而在就业市场上可以找到更好的工作机会,而农村居民子女大多只能局限在次级就业市场,放弃工作返乡照料父辈的成本更低。因此,农村居民子女的劳动供给更大程度上受父辈健康变化影响。

其次,对于性别差异来说,尽管父辈隐性健康对男性子女劳动供给系数估计值显著为负,但远小于显性健康对女性子女劳动供给的系数估计值。也就是父辈隐性健康可能降低了男性子女劳动供给,但总的来看父辈健康变化对女性子女劳动供给的挤出效应更加显著。原因在于,一方面,女性在劳动力市场上面临的性别歧视导致女性的就业率和工资水平普遍低于男性,因而退出劳动力市场的机会成本相对较低;另一方面,受传统“男主外,女主内”观念的影响,女性照料父辈更加普遍,同时照料效果也更加显著(卢洪友等,2017)。因而在面临父辈出现显性健康下降时,女性子女更有可能退出劳动力市场以照料健康受损的父辈。

再次,父辈隐性健康变化显著促进了共同居住子女的劳动供给,但对分开居住子女的劳动供给存在负向影响;同时,父辈显性健康变化并未对共同居住子女劳动供给产生显著影响,但父辈显性健康对分开居住子女劳动供给的系数估计值在1%水平下显著为负,即父辈显性健康变化显著降低了分开居住子女的劳动供给。这不难理解,面对父辈的健康变化,在追求延续父辈健康生命周期的目标下,与父辈分开居住的子女除了放弃工作外,并无其他更有效的选择。这一结论与父辈健康对农村居民子女与城市居民子女的异质性影响相互印证。

最后,父辈隐性健康对高代际支持子女劳动供给的系数估计值为负,而对低代际支持子女劳动供给的系数估计值为正,尽管二者均不显著。父辈显性健康变化对代际支持高的子女劳动供给的系数估计值在5%水平下显著为负;对代际支持低的子女劳动供给的系数估计值未能通过显著性检验。也就是说,父辈显性健康变化更有可能降低代际支持高子女的劳动供给。原因在于,代际支持更高的子女与父辈的关系更加亲密,因而更有可能受到父辈健康变化影响。

除此之外,本文进一步检验了不同医疗服务条件下父辈健康对子女劳动供给的异质性影响,检验结果如表9所示。表9中Panel A报告了父辈隐性健康变化对子女劳动供给的边际效应,Panel B汇报了父辈显性健康变化对子女劳动供给的边际影响。

| (1)医疗服务很差 | (2)医疗服务较差 | (3)医疗服务一般 | (4)医疗服务较好 | (5)医疗服务很好 | ||

| Panel A | 隐性健康 | 0.037**(1.980) | −0.008(−0.563) | 0.020(1.620) | −0.031(−1.388) | −0.002(−0.073) |

| 常数项 | 0.400***(5.346) | 0.674***(10.493) | 0.673***(12.644) | 0.429***(4.735) | 0.235***(1.896) | |

| R2 | 0.078 | 0.035 | 0.057 | 0.115 | 0.103 | |

| F | 11.197 | 8.022 | 16.644 | 13.715 | 7.380 | |

| Panel B | 显性健康 | −0.042*(−1.879) | 0.009(0.544) | −0.016(−0.978) | −0.055**(−2.236) | −0.012(−0.295) |

| 常数项 | 0.425***(5.712) | 0.668***(10.466) | 0.679***(12.806) | 0.419***(4.653) | 0.236*(1.914) | |

| R2 | 0.078 | 0.035 | 0.057 | 0.117 | 0.103 | |

| F | 11.174 | 8.021 | 16.268 | 13.909 | 7.385 |

表9显示,在医疗条件很差的情形下,父辈隐性健康对子女劳动供给的系数估计值为0.037,在5%水平下显著。尽管在全样本中没发现父辈隐性健康变化对子女劳动供给产生显著影响。但在医疗服务水平很低的地区,父辈隐性健康变化逆向激励了子女的劳动供给。同样在医疗条件很差的条件下,父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值为−0.042,在10%水平下显著,大于全样本中的−0.024;尽管在医疗服务较好的情景下父辈显性健康下降同样出现了对子女劳动供给的挤出效应,但医疗服务从较好上升到很好后,父辈显性健康对子女劳动供给转为不存在显著影响。也就是说,医疗条件越差,父辈显性健康变化对子女劳动供给的挤出效应越明显。由此可以推出,改善地区医疗条件或许有助于降低父辈健康变化对子女劳动供给的负向冲击。

2.护理人员的替代效应。基准回归表明,父辈隐性健康水平的下降并未降低子女劳动供给决策。那么,随之而来的问题是,谁来照料隐性健康水平下降的父辈?一个可能的解释是成本更低的保姆和小时工等护理人员。为了验证这一猜想,本文用是否雇佣护理人员作为被解释变量,估计父辈隐性健康水平下降对子女雇佣护理人员的边际影响,结果如表10所示。

表10结果表明,未添加控制变量时,父辈隐性健康对雇佣护理人员的系数估计值为0.001;相继添加子女个人特征、父辈家庭特征和社会保障特征控制变量后,估计值均显著为正,且均在1%水平下显著。因而可以认为,父辈隐性健康水平的下降尽管未降低子女劳动供给决策,但显著增加了子女雇佣护理人员的可能性。因为雇佣护理人员不仅可以保全子女的工作机会,同时可以为健康状况恶化的父辈提供有效生活照料;更重要的是,雇佣护理人员的成本远低于子女退出劳动力市场的成本。从家庭效用最大化的角度来讲,雇佣护理人员代替子女退出劳动力市场成为更加理性的选择。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 隐性健康 | 0.001** (2.350) |

0.002*** (3.4883) |

0.002*** (3.615) |

0.002*** (3.643) |

| 子女个人特征 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 父辈家庭特征 | 控制 | 控制 | ||

| 社会保障特征 | 控制 | |||

| 常数项 | 0.001*** (2.820) |

−0.005** (−1.080) |

0.001

(0.180) |

−0.001

(−0.017) |

| N | 21 624 | 14 763 | 13 485 | 13 485 |

| R2 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |

| F | 5.540 | 2.981 | 4.042 | 3.720 |

3.子女数量的边际效应。独生子女政策有效控制了中国人口数量的快速增长,但给家庭养老带来了沉重的负担。不同子女数量在应对父辈健康冲击时,所面临的劳动供给决策可能存在异质性。基于此,本文检验了父辈健康变化对子女数量不同的家庭子女劳动供给的边际效应,检验结果如表11所示。

| 子女数量=1 | 子女数量=2 | 子女数量>2 | 子女数量=1 | 子女数量=2 | 子女数量>2 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 隐性健康 | 0.038* (1.846) |

−0.023* (−1.766) |

0.011

(1.190) |

|

||

| 显性健康 | −0.076*** (−2.912) |

−0.035* (−1.904) |

−0.004

(−0.364) |

|||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 0.317*** (3.200) |

0.552*** (0.102) |

0.616*** (16.837) |

0.367*** (4.418) |

0.527*** (8.519) |

0.596*** (14.819) |

| N | 1294 | 4161 | 10597 | 1450 | 3396 | 8658 |

| R2 | 0.115 | 0.102 | 0.044 | 0.133 | 0.082 | 0.041 |

| F | 10.345 | 27.392 | 27.793 | 13.342 | 17.802 | 21.548 |

从表11可以看出,父辈隐性健康对子女数量为1个、2个的家庭子女劳动供给的系数估计值分别为0.038、−0.023,均在10%水平下显著。即对于独生子女家庭,父辈隐性健康逆向激励了子女的劳动供给以赚取更多的货币性收入;而对于具有2个子女的家庭,父辈隐性健康变化显著降低了子女的劳动供给。但对超过2个子女的家庭,父辈隐性健康对子女劳动供给并不具有显著影响。同时,父辈显性健康对子女数量为1个和2个的家庭子女劳动供给的系数估计值为−0.076、−0.035,分别在1%和10%水平下显著,而对子女数量超过2个的家庭子女劳动供给的系数估计值未能通过显著性检验。也就是说,对于子女数量为1个和2个的家庭而言,父辈显性健康变化显著降低了该类家庭子女的劳动供给,但对于子女数量超过2个的家庭来说,父辈显性健康变化对子女劳动供给并不存在显著性影响。因此,子女数量的增加可以有效缓解父辈健康变化对子女劳动供给的冲击,尤其是在家庭子女数量超过2个时,这种缓解作用更加显著。

4.医疗保险的调节效应。考虑到医疗保险是降低居民医疗负担,维护社会稳定的重大制度安排,而父辈健康水平下降对子女劳动供给的传导机制很大程度上是由医疗支出引起。因此,本文首先估计了医疗保险和父辈健康对医疗支出的影响,并进一步检验了医疗保险对子女劳动供给的异质性影响,检验结果如表12所示。表12列(1)报告了医疗保险和父辈健康对家庭医疗支出的边际影响,列(2)和列(3)分别是有医疗保险和无医疗保险条件下父辈隐性健康对子女劳动供给的系数估计值;列(4)和列(5)分别是有医疗保险和无医疗保险条件下父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 医疗保险 | −0.081

(−1.400) |

||||

| 隐性健康 | 0.001

(0.870) |

−0.001

(−0.010) |

−0.023

(−0.920) |

||

| 显性健康 | 0.878*** (21.720) |

−0.022** (−2.478) |

0.035** (1.994) |

||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | −0.043

(−0.280) |

0.619*** (20.730) |

0.332*** (3.500) |

0.550*** (16.846) |

0.668*** (11.882) |

| N | 15631 | 15141 | 1320 | 12729 | 3776 |

| R2 | 0.035 | 0.054 | 0.100 | 0.054 | 0.056 |

| F | 29.950 | 49.490 | 9.160 | 41.337 | 13.419 |

从表12可以看出,医疗保险对医疗支出的系数估计值为-0.081,P值为0.162,具有边缘显著性。同时父辈隐性健康和显性健康对家庭医疗支出的系数估计值均为正,且父辈显性健康对医疗支出的系数估计值远大于隐性健康对医疗支出的系数估计值。也就是说,父辈健康水平的下降显著增加了家庭医疗支出,且显性健康下降引起的医疗支出远大于隐性健康下降,但医疗保险可以有效减轻家庭医疗负担,降低家庭医疗支出。表12列(2)和列(3)表明,有医疗保险条件下父辈隐性健康对子女劳动供给的边际影响远小于无医疗保险条件下父辈隐性健康对子女劳动供给的边际影响,尽管二者均未通过显著性检验。但表12列(4)和列(5)的估计结果表明,在有医疗保险条件下,父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值显著为负,而无医疗保险情形下父辈显性健康对子女劳动供给的系数估计值则显著为正。即父辈显性健康下降很可能降低了有医疗保险家庭子女的劳动供给,但反向激励了无医疗保险家庭子女的劳动供给。可能的原因在于,医疗保险通过降低家庭就医负担,减轻了子女退出劳动力市场引起的经济压力,因而更有可能降低子女劳动供给。相反,对于父辈无医疗保险的家庭而言,父辈显性健康下降造成的巨大经济负担迫使子女增加劳动供给,从而为父辈健康照料提供更多的资金支持。总体而言,医疗保险有助于减轻家庭医疗负担,平滑父辈健康对子女劳动供给的冲击。

五、结论与建议

在老龄化日益加深叠加人口红利逐步缩减的双重背景下,本文利用2015年中国健康与养老追踪调查数据检验了父辈健康对子女劳动供给的边际影响。研究结果表明:父辈隐性健康变化并未引致子女退出劳动力市场,而父辈显性健康变化对子女劳动供给决策具有显著的挤出效应。总体来看,父辈健康变化对农村子女、女性子女、分开居住子女和代际支持更高的子女劳动供给的挤出效应更加显著。同时,父辈隐性健康变化显著增加了雇佣护理人员的可能性,在父辈健康照料中,护理人员部分替代子女成为追求家庭效用最大化约束条件下相对理性的选择。进一步研究发现,医疗保险、子女数量的增加和医疗条件的改善有助于平滑父辈健康变化对子女劳动供给的冲击,缓解父辈健康变化对子女劳动供给的挤出效应,尤其是在家庭子女数量超过2时,这一缓解作用更加显著。

为更好地推动健康老龄化和健康中国战略的实施,保障有效劳动供给,以更好地促进经济高质量发展,基于本文的结论可以得到如下政策启示:首先,研究结果表明,父辈健康变化对子女劳动供给存在显著的挤出效应。因此,强化老龄人口的疾病预防能力,保持父辈身体健康成为平滑父辈健康变化对子女劳动供给冲击的关键。这就需要积极开展老龄人口健康教育,促进健康老龄化理念和医疗保健知识的宣传普及,鼓励和支持基层医疗卫生机构为辖区内65周岁以上老龄人口建立免费健康档案,通过疾病预防降低老龄父辈健康下降的概率。其次,本文发现医疗保险、子女数量的增加和医疗服务条件的改善有助于弱化父辈健康变化对子女劳动供给的冲击。因此,需要进一步放开生育政策,在全面放开二胎的同时研究推进三胎政策的实施。再次,考虑到当前中国社会保障体系尚不健全,保障标准仍然较低以及地区医疗服务发展不平衡。因而需要积极构建个人储蓄性养老保险和商业保险相结合的多层次养老保险体系,渐进有序地提高保障标准,加快推进基本医疗保险全国联网和异地就医结算。最后,需要持续改善欠发达地区医疗条件,不断提升欠发达地区医疗水平,突出医疗卫生财政支出向欠发达地区倾斜,以健全有效的医疗保险体系和均衡协调的医疗服务格局缓解父辈健康变化对劳动力市场的冲击。

| [1] | 陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2014. |

| [2] | 程杰. 养老保障的劳动供给效应[J]. 经济研究, 2014(10): 60–73. |

| [3] | 邓睿. 健康权益可及性与农民工城市劳动供给——来自流动人口动态监测的证据[J]. 中国农村经济, 2019(4): 92–110. |

| [4] | 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 人民出版社, 2015. |

| [5] | 李琴, 雷晓燕, 赵耀辉. 健康对中国中老年人劳动供给的影响[J]. 经济学(季刊), 2014(3): 917–938. |

| [6] | 李实, 宋锦, 刘小川. 中国城镇职工性别工资差距的演变[J]. 管理世界, 2014(3): 53–65. |

| [7] | 刘柏惠. 我国家庭中子女照料老人的机会成本——基于家庭动态调查数据的分析[J]. 人口学刊, 2014(5): 48–60. DOI:10.3969/j.issn.1004-129X.2014.05.005 |

| [8] | 卢洪友, 余锦亮, 杜亦譞. 老年父母照料家庭与成年子女劳动供给——基于CFPS微观数据的分析[J]. 财经研究, 2017, 43(12): 4–16. |

| [9] | 潘杰, 雷晓燕, 刘国恩. 医疗保险促进健康吗?——基于中国城镇居民基本医疗保险的实证分析[J]. 经济研究, 2013(4): 130–142. |

| [10] | 秦立建, 秦雪征, 蒋中一. 健康对农民工外出务工劳动供给时间的影响[J]. 中国农村经济, 2012(8): 38–45. |

| [11] | 童玉芬, 廖宇航. 健康状况对中国老年人劳动参与决策的影响[J]. 中国人口科学, 2017(6): 105–116. |

| [12] | 汪辉平, 王增涛, 马鹏程. 农村地区因病致贫情况分析与思考——基于西部9省市1214个因病致贫户的调查数据[J]. 经济学家, 2016(10): 71–81. |

| [13] | 解垩. “新农保”对农村老年人劳动供给及福利的影响[J]. 财经研究, 2015(8): 39–49. |

| [14] | 许庆, 刘进. “新农合”制度对农村妇女劳动供给的影响[J]. 中国人口科学, 2015(3): 99–107. |

| [15] | 杨志海, 麦尔旦·吐尔孙, 王雅鹏. 健康冲击对农村中老年人农业劳动供给的影响——基于CHARLS数据的实证分析[J]. 中国农村观察, 2015(3): 24–37. |

| [16] | 苑会娜. 进城农民工的健康与收入——来自北京市农民工调查的证据[J]. 管理世界, 2009(5): 56–66. |

| [17] | 岳崴, 王雄, 张强. 健康风险、医疗保险与家庭财务脆弱性[J]. 中国工业经济, 2021(10): 175–192. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.10.010 |

| [18] | 赵绍阳, 臧文斌, 尹庆双. 医疗保障水平的福利效果[J]. 经济研究, 2015(8): 130–145. |

| [19] | Adams P, Hurd M D, McFadden D, et al. Healthy, wealthy, and wise? Tests for direct causal paths between health and socioeconomic status[J]. Journal of Econometrics, 2003, 112(1): 3–56. DOI:10.1016/S0304-4076(02)00145-8 |

| [20] | Benjamin D, Brandt L, Fan J Z. Ceaseless toil? Health and labor supply of the elderly in rural China[R]. William Davidson Institute Working Paper, 2003: 579. |

| [21] | Richard Blundell, Pierre-Andre Chiappori, Thierry Magnac, Costas Meghir, Collective Labour Supply: Heterogeneity and Non-Participation, The Review of Economic Studies[J], 2007, 27(2), 417–445. https://econpapers.repec.org/ RePEc:oup:restud:v:74:y:2007:i:2:p:417-445 |

| [22] | Boskin M J, Hurd M D. The effect of social security on early retirement[J]. Journal of Public Economics, 1978, 10(3): 361–377. DOI:10.1016/0047-2727(78)90052-X |

| [23] | Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health[J]. Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223–255. DOI:10.1086/259880 |

| [24] | Kalwij A, Vermeulen F. Health and labour force participation of older people in Europe: What do objective health indicators add to the analysis[J]. Health Economics, 2008, 17(5): 619–638. DOI:10.1002/hec.1285 |

| [25] | Low H W. Self-insurance in a life-cycle model of labour supply and savings[J]. Review of Economic Dynamics, 2005, 8(4): 945–975. DOI:10.1016/j.red.2005.03.002 |

| [26] | Parsons D O. Health, family structure, and labor supply[J]. The American Economic Review, 1977, 67(4): 703–712. |

| [27] | Smith J P. The impact of SES on health over the life-course[J]. Journal of Human Resources, 2007, 42(4): 739–764. |

| [28] | Thomas D, Frankenberg E, Friedman J, et al. Causal effect of health on labor market outcomes: Experimental evidence[R]. UCLA On-Line Working Paper Series, 2006. |

| [29] | Topel R H. Equilibrium earnings, turnover, and unemployment: New evidence[J]. Journal of Labor Economics, 1983, 2(4): 500–522. |