2022第48卷第4期

一、引 言

为了巩固脱贫攻坚成果,2020年1月国务院常务会议指出“要抓紧研究建立解决相对贫困长效机制”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出:要重视相对贫困问题,提升能源配置效率、减少污染物排放,推动绿色发展。随着能源市场化改革的深入,居民隐性能源补贴减少。同时,能源不可获得性和能源不可支付性等能源贫困问题愈发突出。可见,基于能源贫困的视角分析相对贫困问题以巩固脱贫攻坚成果、助力共同富裕是政策界、学术界及社会公众关注的热点问题。

能源贫困是全球共同面临的世界性难题。国际能源署(International Energy Agency,IEA)的相关资料显示,2010年全世界能源贫困人口高达27亿人,到2030年全球将有10亿人口无法获取电力,26亿人无法获取清洁燃料。在“绿水青山就是金山银山”等思想及环保督察等措施的影响下,中国的能源消耗和能源消费状况已经发生了较为明显的变化。但是,用能结构单一、用能结构水平低和用能能力差的基本现状仍然是中国面临的主要难题(徐盈之和魏瑞,2021)。中国农村居民对于清洁能源、高效能源的使用相对较少。在大部分农村地区,居民主要依靠传统生物质能进行炊事取暖,能源消费质量低,能源贫困问题突出。

作为相对贫困和新型贫困类型之一,能源贫困主要表现为生活用能可支付性、能源服务可获性、用能清洁性以及能源管理完备性等方面被剥夺(李慷,2014)。学者认为能源贫困是家庭或个体难以获取或购买现代能源,即居民日常生活所需的能源无法得到满足(Barnes等,2011;刘自敏等,2020;畅华议等,2020)。然而,国际能源署指出提升能源效率是满足基本能源需求最便宜、最快捷、最环保的方法。据《BP能源世界展望》(2017版)显示,随着能源效率的提高,各部门的能源需求增长率在逐步放缓。此外,随着能源效率的提高,单位能耗降低,不仅可以减少私人领域的碳排放,还可以使居民在达到相同的热值下消费更少的能源,从而改善能源贫困。

与本研究相关的研究主要表现为能源效率的测度、能源贫困的测度及能源效率对能源贫困的影响三个方面。学者对于能源效率的测算主要是非参数DEA法和参数法的随机前沿分析(Stochastic Frontier Analysis,SFA)。与非参数DEA法相比,SFA模型考虑了随机因素对生产(需求)前沿面的影响(Filippini等,2018),更适合测算微观居民的能源效率(Filippini和Hunt,2011)。Nsangou等(2020)基于SFA模型发现家庭平均电力使用效率仅为62.4%—71%,因此降低用电量的潜力很大。在能源贫困的测度方面,国际上较早使用的方法为Boardman(1991)提出的10%指标和Hills(2011)提出的低收入高支出法(Low Income High Cost,LIHC)。但是,这两个方法均存在一定的缺陷(魏一鸣等,2014;Villalobos等,2021)。目前,常用的方法是Nussbaumer等(2012)提出的多维能源贫困指数(Multidimensional Energy Poverty Index,MEPI),但是不同学者在相关指标选取方面差异较大(张梓榆和舒鸿婷,2020;Koomson和Danquah,2021)。此外,有学者根据一个特定社会群体的基本能源需求量来测度能源贫困(郑新业等,2016;畅华议等,2020)。同时,Barnes等(2011,2016)以及刘自敏等(2020)通过“满足基本生活需求的最低能源需求”方法来测度能源贫困。

研究发现提高能源效率对改善能源贫困有重大意义,英国实施的“能源效率义务”是减缓能源贫困的重要举措(Rosenow等,2013)。2001—2011年间,英国政府实施的“家庭能源效率计划”使近230万家庭摆脱了能源贫困。Li等(2021)对比发达国家和发展中国家的能源效率与能源贫困,发现在能源效率较低的地区缺乏现代电力供应。此外,传统生物质能的利用效率低下会使居民陷入能源贫困(Sadath和Acharya,2017),通过提升能源效率可以达到缓解能源贫困、改善居住环境的目的(Fylan等,2016)。Grey等(2017)发现,提高能源贫困家庭的能源效率可以有效提升居民福利、减轻经济压力。同时,Walker(2008)指出,提升住房能源效率及供暖系统可以减轻能源消费负担,改善能源贫困。

基于现有研究发现,能源效率作为一个较为成熟的领域,为本文的研究提供了良好的理论基础。但是,在共同富裕与碳中和目标下,鲜有文献基于能源效率的角度研究中国居民的能源贫困问题。因此,本文试图利用中国居民能源消费调查数据,通过组群分析(Cohort Analysis)方法分析提升能源效率能否达到改善能源贫困的作用。本文可能的创新点在于:(1)通过组群分析方法将微观截面数据构成合成面板数据,进而探索中国居民的能源效率与能源贫困问题。(2)在共同富裕与碳中和目标下,准确识别中国能源贫困人口的规模及其特征,验证能源效率对能源贫困的影响及其机制,并进一步评估能源效率对于能源减贫的潜力。

二、理论分析与研究假说

从经济学的角度来看,能源效率提升对能源贫困的影响主要体现在能源效率对能源消费量的影响上。因为提升能源利用效率可以产生节能效应,从而减少基本用能需求。Alberini和Filippini(2018)利用美国家庭的能源消费数据,发现短期内提高能效可以减少10%的能源使用,长期可以减少17%。基于此,假设消费者都是理性的,其消费选择以效用最大化为决策依据。假设存在两类商品,分别是能源商品

| $ \begin{array}{l}\underset{{x}_{1},{x}_{2}\ge 0}{\rm{max}}\;\; u=u({x}_{1},{x}_{2},\lambda )\\ {\rm{s.t.}}\;\; {p}_{1}\times {x}_{1}+{p}_{2}\times {x}_{2}=m, \;\; e=\lambda {x}_{1}\end{array} $ | (1) |

其中,

| $ \left\{ \begin{gathered} A\alpha {(\lambda {x_1})^{\alpha - 1}}{x_2}^\beta + \mu {p_1} \leqslant 0 \hfill \\ A\beta {(\lambda {x_1})^\alpha }{x_2}^{\beta - 1} + \mu {p_2} \leqslant 0 \hfill \\ \end{gathered} \right.\text{,}等号在 {x}_{1},{x}_{2} > 0 时成立 $ | (2) |

由于边际效用递减,消费者不会一直消费同种商品,一般会选择消费多种类型的商品,也就是满足

| $ \frac{{{x_2}}}{{{x_1}}} = \lambda \frac{{\beta {p_1}}}{{\alpha {p_2}}} $ | (3) |

根据式(3)可得,在消费者达到效用最大化时,如果非能源商品的消费量保持不变,只要能源效率

假设在能源效率提升前,居民理论上所需的基本能源消费量为

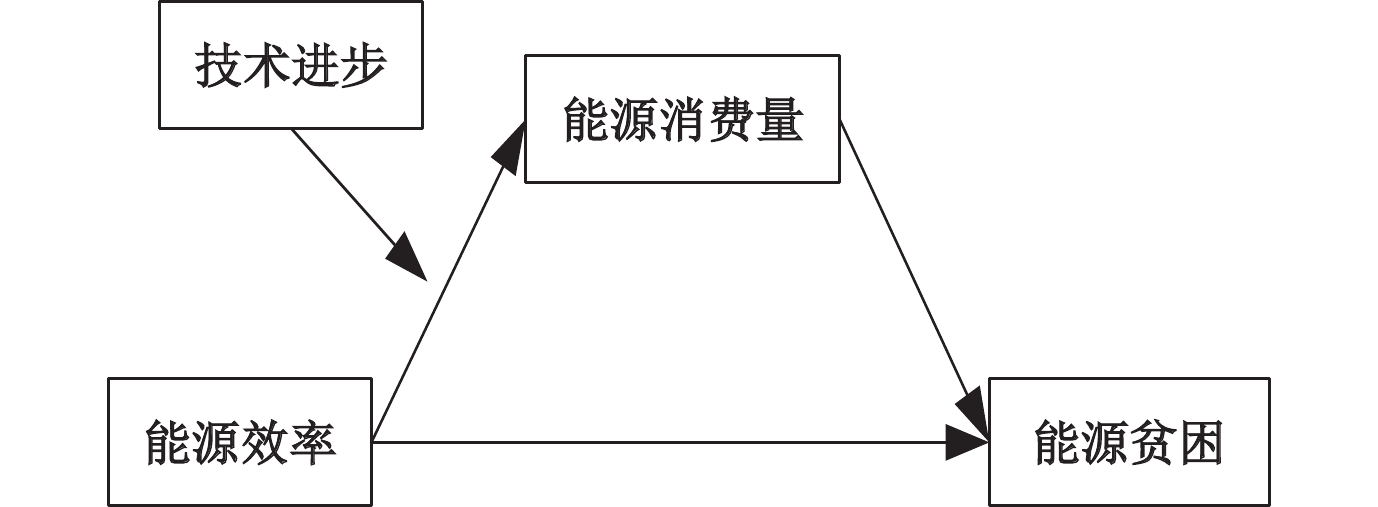

此外,相关研究发现技术水平的提升或改进也会影响能源贫困(Sesan,2012)。如果家庭的用能设备技术较高,那么也会增加能源效率的节能效应,从而影响能源贫困。因此,提高能源效率改善能源贫困的路径可能是技术进步和能源消费量等因素。具体地,能源效率影响能源贫困的相关机制如图1所示。

|

| 图 1 提高能源效率改善能源贫困的机制 |

可见,在提高能源效率改善能源贫困的过程中,能源消费量发挥了重要的中介作用,而技术进步可能在能源效率影响能源消费量的过程中发挥调节作用。因此,技术进步和能源消费量存在调节中介作用。具体地,技术进步会影响能源效率对能源消费量的作用,从而调节能源消费量对于能源效率改善能源贫困的中介效应。基于此,提出本文的研究假说2:能源效率主要是通过技术进步和能源消费量影响居民的基本用能需求,从而达到改善能源贫困的目的。

三、数据说明及组群构造

(一)数据说明。本文使用的数据为2012年和2014年中国人民大学能源经济系执行的中国居民能源消费调查数据(China Residential Energy Consumption Survey,CRECS)。两期的调查均是以全国人口普查数据为基础,采用分层设计和多阶段PPS抽样调查法的截面调查数据,所以本文将利用组群分析方法将两期的独立截面数据构成合成面板数据进行相关研究。该数据库的优势在于:该数据是专门针对家庭能源消费的调查,是当前国内针对家户微观能源经济行为分析的样本量最大、问题最全面的高质量数据。CRECS(2012年)涵盖全国26个省(市、自治区),CRECS(2014年)涵盖全国28个省(市、自治区)。两轮调查不包含江苏、广东、陕西、青海、海南、西藏、香港、澳门和台湾。两轮调查主要包括个人基本特征、受访者的家庭情况和能源消费专项等。就能源消费模块来看,2012年和2014年调查问卷较为一致,包括家庭电器、取暖状况、交通模式、各项能源获取方式和消费量及支出等。因此,本文利用组群分析方法将两年的独立截面数据构成合成面板数据较为合理。结合本文的研究主题,通过对数据的整理,得到CRECS(2012年)有效样本为1 414个,CRECS(2014年)有效样本为2 529个,合计3 943个样本。

(二)变量定义。为了研究不同因素对居民能源效率的影响,以及能源效率对能源贫困的影响,本文选取了一系列变量,包括家庭的能源消费信息、家庭特征信息、气候因素和宏观经济因素等。相关变量的基本特性如表1所示。

| 指标 | 变量 | 2012年 | 2014年 | ||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||

| 能源消费情况 | 年人均能源消费量(千克标准煤) | 230.727 | 254.894 | 767.210 | 12 632.12 |

| 年人均能源消费支出(单位:元) | 998.253 | 688.875 | 1 047.564 | 982.123 | |

| 其中:电力消费 | 365.139 | 260.551 | 691.363 | 869.841 | |

| 集中供暖 | 271.451 | 491.317 | 138.223 | 413.802 | |

| 其他能源消费 | 438.325 | 851.299 | 285.873 | 681.125 | |

| 能源价格 | 4.628 | 0.013 | 4.618 | 0.021 | |

| 个体特征 | 家庭人均年收入(单位:元) | 27 950 | 21 580 | 30 947 | 37 666 |

| 年龄(单位:周岁) | 47.147 | 12.066 | 49.767 | 16.674 | |

| 性别(1=男,0=女) | 0.748 | 0.434 | 0.473 | 0.499 | |

| 是否城镇居民(1=是,0=否) | 0.625 | 0.484 | 0.423 | 0.494 | |

| 就业状况 | 0.728 | 0.445 | 0.521 | 0.500 | |

| 受教育水平 | 3.177 | 1.446 | 2.094 | 1.448 | |

| 家庭特征 | 家庭人口规模 | 2.664 | 1.096 | 2.928 | 1.375 |

| 住房面积(单位:平方米) | 116.894 | 51.766 | 116.774 | 76.644 | |

| 家庭电器 | 3.340 | 1.250 | 2.630 | 1.436 | |

| 是否拥有汽车(1=是,0=否) | 0.288 | 0.453 | 0.166 | 0.372 | |

| 是否有供暖改造(1=是,0=否) | 0.061 | 0.240 | 0.140 | 0.347 | |

| 是否有住房产权(1=是,0=否) | 0.931 | 0.253 | 0.478 | 0.500 | |

| 宏观因素 | 年平均气温(单位:摄氏度) | 14.327 | 4.049 | 14.680 | 4.382 |

| 年平均湿度(单位:%) | 64.549 | 11.439 | 66.643 | 10.239 | |

| 人均GDP(单位:元) | 44 261 | 17 685 | 51 747 | 22 555 | |

| 注:(1)能源消费量通过标准煤折算系数折算为标准煤;(2)能源价格为《国家统计年鉴》公布的水电燃料价格指数取对数;(3)受教育程度为数值型变量,其中,0=文盲或半文盲,1=小学,2=初中,3=高中,4=专科,5=本科,6=研究生及以上;(4)气候因素和宏观因素的相关变量是作者根据《中国统计年鉴》整体所得,其中气候因素为所在省份主要城市的值。 | |||||

由表1可以看出,相关指标在2012年和2014年存在部分差异。全国居民的能源消费量和能源消费支出有明显增加,其中2012年的能源消费量均值为230.72千克标准煤,2014年增加到了767.21千克标准煤;2012年能源消费支出的平均水平为998.25元/年,2014年能源消费支出的平均水平为1047.56元/年。虽然能源消费量增长了3倍左右,但能源消费支出的增长率却不足5%。且主要表现为电力消费支出的增加,而暖气支出和其他能源消费量均有所降低。

(三)组群构造。在微观调查中,对某一个体进行固定追踪以捕获动态消费行为的变化一般很难实现,这会导致面板数据的获取极其困难。因此,本文通过组群分析(Cohort Analysis)方法构造合成面板数据进行相关研究。根据本文的研究目的,采用居民所在“省份+是否农村居民”的二维地区固定特征作为划分组群的标准。通过居民所在的地区固定特征划分组群的优势在于避免了区域差异(地理位置不同和能源基础设施不同)带来的居民能源消费的差异。参考黄娅娜和宗庆庆(2014),当组群中样本量分别为 10、50和100 时,回归结果的差异并不大。因此,为了避免过渡的样本损失,本文选择保留了组群内样本数大于或等于10个的组群,其中2012年为35个组群,2014年为45个组群,最后构成非平衡的伪面板数据。组群内样本描述如表2所示。

| 年份 | 观测值个数 | 样本平均值 | 标准差 | 最小样本数 | 最大样本数 |

| 2012 | 1 385 | 39.63 | 30.99 | 10 | 165 |

| 2014 | 2 524 | 56.09 | 29.41 | 10 | 121 |

| 合计 | 3 909 | 48.89 | 31.20 | 10 | 165 |

四、中国居民能源效率与能源贫困的测度

(一)居民能源效率的测度。研究表明,能源效率是一种偏要素生产率指标,会受到经济中诸多因素的影响。因此,本文参考Filippini和Hunt(2015)以及Alberini和Filippini(2018)的研究,利用SFA模型来测度居民的能源效率。假设居民能源需求函数为:

| ${\rm{ln}}{E_i} = {\alpha _0} + \alpha{\rm{ln}}{P_i} + \alpha {\rm{ln}}{Y_i} + \alpha {\rm{ln}}P{S_i} + \alpha{\rm{ln}}H{S_i} + {\upsilon _i} + {\mu _i} $ | (4) |

其中,

|

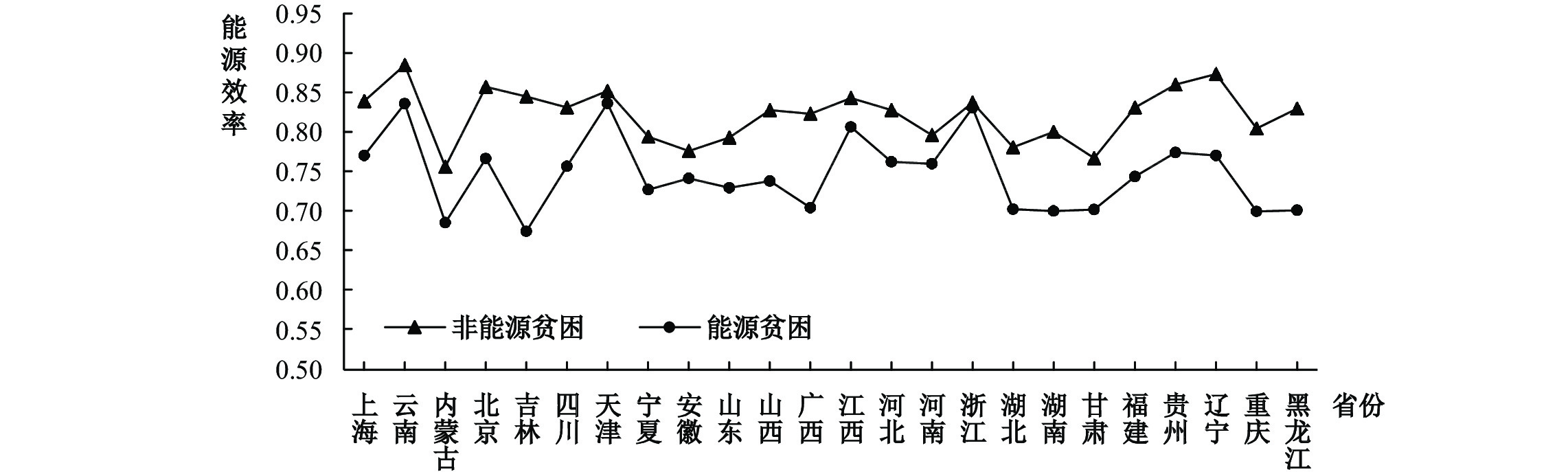

| 图 2 不同组群居民能源效率测算结果 |

由图2的结果可知:中国居民的能源使用效率较低,提高能源效率的潜力和可能性较高。总体来看,2012年的能源使用效率均值为0.679,2014年的效率均值为0.824。分省份来看,2014年居民的能源效率基本都高于2012年的能源效率。其可能的原因在于:随着经济水平的发展,居民获取能源的能力在不断提升,现代化电器的使用也促进了家庭能源使用效率的提升。但是,家庭能源使用效率总体偏低,居民的能源消费质量不高,有待改善。

(二)相对贫困:居民能源贫困的测度。在能源贫困测算中,基于对能源贫困核心概念的解释,即家庭能源使用无法满足基本需求的现象。本文测算能源贫困的基本思想是:基本能源消费量对收入不敏感,不随家庭收入的变化而变化。因此,借鉴Khandker等 (2012)以及He和Reiner(2016)利用家庭微观数据计算基本能源需求和电力需求的做法,采用式(5)所示的模型计算家庭能源消费基本需求作为能源贫困线。

| $ EC = {\delta _0} + {\delta _1}P + \sum\limits_l {{\gamma _l}{X_l}} + \sum\nolimits_{k = 2}^{10} {{\eta _k}{Y_k}} + Pr{o_j} + {T_t} + \varepsilon $ | (5) |

其中,EC为家庭人均年能源消费支出,P为能源价格,X为其他影响因素,

| $ E{P_i} = \left\{ \begin{gathered} 1\quad if{\text{ }}\quad E{C_{_i}} < z \hfill \\ 0\quad if\quad \; E{C_{_i}} \geqslant z \hfill \\ \end{gathered} \right. $ | (6) |

因此,在控制一系列影响因素后,基于式(5)得到分位数回归的估计结果,如表3所示。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 | 模型五 | |

| 综合价格 | 0.949(1.179) | ||||

| 电力价格 | −5.182(6.686) | −8.117(7.920) | −13.868*(8.039) | −10.896(8.086) | |

| 天然气价格 | 0.048(0.069) | 0.133*(0.072) | 0.128*(0.072) | ||

| 液化气价格 | −0.083***(0.021) | −0.106***(0.022) | |||

| 汽油价格 | 0.173***(0.055) | ||||

| 收入十分位数 | |||||

| 第二分位数 | 0.030(0.065) | 0.032(0.064) | 0.031(0.065) | 0.028(0.064) | 0.029(0.064) |

| 第三分位数 | −0.101*(0.059) | −0.103*(0.059) | −0.103*(0.059) | −0.103*(0.059) | −0.105*(0.059) |

| 第四分位数 | 0.202***(0.057) | 0.203***(0.057) | 0.202***(0.057) | 0.196***(0.057) | 0.196***(0.057) |

| 第五分位数 | 0.163***(0.052) | 0.162***(0.052) | 0.162***(0.052) | 0.159***(0.051) | 0.161***(0.051) |

| 第六分位数 | 0.164*(0.086) | 0.163*(0.086) | 0.162*(0.086) | 0.160*(0.086) | 0.156*(0.086) |

| 第七分位数 | 0.128**(0.065) | 0.125*(0.065) | 0.126*(0.065) | 0.117*(0.065) | 0.119*(0.065) |

| 第八分位数 | 0.379***(0.063) | 0.379***(0.063) | 0.378***(0.063) | 0.376***(0.062) | 0.377***(0.062) |

| 第九分位数 | 0.237***(0.064) | 0.236***(0.064) | 0.237***(0.064) | 0.231***(0.064) | 0.235***(0.064) |

| 第十分位数 | 0.429***(0.079) | 0.427***(0.079) | 0.426***(0.079) | 0.428***(0.079) | 0.434***(0.079) |

| 协变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 19.132**(8.343) | 27.388***(8.305) | 28.210***(8.509) | 36.662***(8.689) | 35.198***(8.731) |

| 个体数 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 |

| R2 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.197 | 0.198 |

| 注:括号内的标准误,* p < 0.1, **p < 0.05, *** p < 0.01。下表同。 | |||||

可以看出,在不同的模型下,能源消费支出与收入位数的关系基本保持一致,从收入第三分位数开始出现显著性变化,说明收入第三分位数的能源消费支出水平为基本能源需求水平,即能源消费贫困线。具体地,收入十分位数下的能源支出水平如表4所示。

| 收入分位数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |

| 能源消费水平 | 620.24 | 673.93 | 670.45 | 940.89 | 1 018.93 | 938.07 | 1 080.90 | 1 389.67 | 1 287.73 | 1 541.37 |

结合表3、表4的结果可以看出,为保障居民的基本能源需求,家庭能源消费的最低支出水平需要达到670.45元/年,否则家庭的基本消费与生产活动难以持续。通过能源贫困线,可以有效地识别出能源贫困居民,当居民的能源消费支出小于能源贫困线时为能源贫困居民。

基于能源贫困线以及式(6)的判断标准,参考刘自敏等(2020)可以准确识别出能源贫困居民,从而计算出各省份的能源贫困发生率、能源贫困强度、能源贫困差异度及综合能源贫困指数。中国各地区的能源贫困情况如表5所示。

| 地区 | 2012年 | 2014年 | ||||||

| 能源贫困

发生率 |

能源贫困

强度 |

能源贫困

差异度 |

综合能源

贫困指数 |

能源贫困

发生率 |

能源贫困

强度 |

能源贫困

差异度 |

综合能源

贫困指数 |

|

| 东部 | 39.11% | 0.348 | 0.370 | 0.230 | 38.42% | 0.423 | 0.431 | 0.265 |

| 中部 | 45.09% | 0.374 | 0.409 | 0.280 | 60.50% | 0.510 | 0.532 | 0.460 |

| 西部 | 52.78% | 0.412 | 0.406 | 0.331 | 71.96% | 0.534 | 0.585 | 0.573 |

| 全国 | 43.45% | 0.369 | 0.392 | 0.268 | 54.03% | 0.488 | 0.502 | 0.403 |

总体而言,能源贫困发生率由2012年的43.5%增加到了2014年的54%;综合能源贫困指数由0.268增加到了0.403。分区域来看,中国东部、中部、西部地区的能源贫困差异较大,从能源贫困发生率、消费差异度、能源贫困强度和综合能源贫困指数等多维度来看,东部地区的能源贫困相对低于中部地区和西部地区。可以看出,短期内中国居民的能源贫困不降反升,可能原因在于:自2012年底以来,中国在全国范围内实施了递增阶梯定价政策,包括阶梯电价、阶梯气价和阶梯水价等。虽然阶梯定价政策的实施对于节约能源、收入再分配和降低交叉补贴等目标起到了非常积极的作用(刘自敏等,2015)。但是,由于阶梯定价的第一阶梯是原来的统一定价,其他阶梯在第一阶梯的基础上实施阶梯加价,这会增加部分低收入但高能源消费居民的能源支出压力,最终导致能源贫困的恶化。同时,随着智能电表的引入,中国的电费支付方式逐渐由“用多少付多少”的后付费机制变为“提前支付”的预付费机制,该转变可能会使家庭对电费的敏感性降低,导致部分家庭陷入能源贫困(O’Sullivan等,2011)。

(三)不同视角下能源效率与能源贫困的关系。基于中国居民能源效率低和能源贫困发生率高的事实,本节将基于地区和收入的双重视角对比能源贫困与非能源贫困居民的能源使用效率,以期对能源使用效率及能源贫困的关系进行初步判断。首先,对比了不同省份居民的能源效率与能源贫困发生率,相关结果如图3所示。分地区来看,能源贫困居民的能源效率总体低于非能源贫困居民的能源效率。能源贫困居民与非能源贫困居民间的能源效率存在明显的异质性。

|

| 图 3 不同地区能源效率与能源贫困对比 |

其次,根据能源阶梯(Energy Ladder)假说可知,随着收入的增加,居民会不断改变能源消费类型(魏一鸣等,2014)。在低收入水平阶段,主要消费生物质能;在高收入水平阶段,主要消费清洁能源。此外,中国农村的能源基础设施建设相对落后,居民无法获取清洁、高效的现代能源,能源效率较低,这可能会增加居民陷入能源贫困的概率。基于此,本文进一步对比不同收入水平下能源贫困居民与非能源贫困居民的能源效率,结果如图4所示。

|

| 图 4 不同收入等级下能源效率与能源贫困对比 |

可以看出,不同收入分位数上,非能源贫困居民的能源效率均高于能源贫困居民。收入最低的两个分位数的能源效率差异最大,导致这一现象的可能原因在于:能源贫困居民的能源消费类型是低效的生物质能,比如薪柴和煤炭等,这类能源的热值较低,能源效率也较低。同时,对于能源贫困居民而言,由于低效的燃烧方式,如传统的锅炉煤灶和住房保暖效果不足等,会进一步降低居民的能源效率,导致效率差异明显。此外,不仅仅是低收入居民存在能源贫困,高收入居民也存在能源贫困。这也是为什么发达国家即使不存在收入贫困,但是能源贫困也较为突出的原因之一(Li等,2021)。

五、能源效率对能源贫困的影响及其路径

(一)能源效率对能源贫困的影响。基于消费者需求理论,能源贫困不仅与能源价格和收入有关,还与人口特征比如年龄、性别、受教育年限和是否农村居民等因素息息相关,因此本文将以居民是否是能源贫困和能源贫困强度为被解释变量,以能源效率为主要解释变量,以家庭人均年收入、年龄、性别、受教育年限和是否农村居民等变量为控制变量。结合组群分析,设定如下模型:

| $ E{P_{d,t}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}E{F_{d,t}} + \beta {X_{d,t}} + {D_d} + {T_t} + \varepsilon $ | (7) |

其中,d表示组群编号,t表示年份。

在此基础上,需要进一步分析能源效率与能源贫困之间的内生性问题。在现实中,能源效率与能源消费之间一般存在双向因果关系,即能源效率的提升会降低能源消费需求,从而减缓能源贫困。但是,对于部分能源贫困居民而言,如果可消费或使用的能源类型属于高污染、低热值的煤炭或传统生物质能,那么能源效率则较低。因此,本文将通过工具变量法(IV)处理和解决能源效率和能源贫困之间互为因果的内生性问题。

借鉴Abeberese(2017)以及Ganapati等(2020)构建交叉项作为工具变量的方法,本文构建的交叉变量为:2006年各省的火电装机容量和与样本所在年份各省年末城镇人口占比的乘积。该交叉项可以在两个维度上变化:首先,火电装机容量在不同省级区域维度上存在差异;其次,样本所在年份年末城镇(农村)人口占比在时间维度上存在差异。该工具变量的选择是基于Bartik工具变量的思路,即通过份额移动法构造工具变量,这类工具变量已被越来越多学者使用和认可(胡联等,2021)。在工具变量的相关性与排他性上,前期的电力装机容量与后期的装机容量高度相关,但与后期的能源消费等无关。同时,不同的一次能源带来的能源转化率不一样,会影响能源使用效率,但不会直接影响居民的能源贫困现状。

本文首先基于混合截面数据分析能源效率对能源贫困的影响,结果如表6所示。②

| 变量 | OLS模型 | Probit模型① | Tobit模型 | |

| 是否能源贫困 | 能源贫困强度 | 是否能源贫困 | 能源贫困强度 | |

| 能源效率 | −3.064***(0.083) | −2.046***(0.043) | −13.999***(0.478) | −2.046***(0.043) |

| 协变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 17.554***(3.110) | 8.325***(1.636) | 72.665***(12.375) | 8.325***(1.629) |

| 组群数 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 |

| R2 | 0.401 | 0.495 | / | / |

基于表6的结果可以看出,控制年份固定效应和省份固定效应的混合截面数据显示,能源效率提升确实有助于改善能源贫困发生率和能源贫困强度。进一步地,本文基于组群分析构成的“合成面板数据”,运用面板固定效应模型进行了实证分析。基于式(7),控制年份固定效应和组群固定效应分析能源效率对能源贫困的影响,相关结果如表7所示。

| 变量 | 普通双固定效应 | IV估计 | ||

| (1)能源贫困发生率 | (2)能源贫困强度 | (3)能源贫困发生率 | (4)能源贫困强度 | |

| 能源效率 | −3.417***(0.992) | −2.585***(0.767) | −5.264***(1.581) | −4.163***(1.240) |

| 协变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 组群固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 13.794*(7.441) | 8.894(5.751) | 17.801**(8.396) | 12.319*(6.586) |

| 组群数 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| R2 | 0.626 | 0.589 | 0.567 | 0.509 |

表7中的列(1)和列(2)是利用普通双固定效应的结果,可以看出能源效率对于是否是能源贫困存在显著负向影响,也就是说提升能源效率可以降低陷入能源贫困的概率。在此基础上,通过将被解释变量改为能源贫困强度,这一指标揭示了能源贫困的强弱,更加精准地刻画了居民的能源贫困现象,相关结果如列(2)所示。即使改变了能源贫困的衡量方式,即无论是绝对能源贫困(是否是能源贫困)还是相对能源贫困(能源贫困强度),能源效率对能源贫困的影响依然显著为负。同时,为了排除内生性问题而采用工具变量(IV)后的估计结果显示,能源效率依然会对居民陷入能源贫困的概率产生显著的负向影响,也就是能源贫困可以降低居民陷入能源贫困的概率和降低能源贫困强度。

(二)稳健性检验。为了体现结果的可靠性,本文通过改变估计方法,即使用面板Tobit模型进行稳健性检验。采用面板Tobit模型的原因是:组群分析法构成伪面板数据后,每个组群内的样本值是组群内所有样本的均值,所以二元分类变量(是否能源贫困)会变成一个取值为[0,1]之间的连续变量。面板Tobit模型的回归结果如表8所示。

| 变量 | 面板Tobit模型 | IV-面板Tobit模型 | ||

| 能源贫困发生率 | 能源贫困强度 | 能源贫困发生率 | 能源贫困强度 | |

| 能源效率 | −2.376***(0.749) | −1.869***(0.524) | −5.050***(0.792) | −3.982***(0.592) |

| 协变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 组群固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 0.697(0.962) | 0.589(0.640) | 22.732***(4.392) | 15.706***(3.286) |

| 组群数 | 80 | 80 | 80 | 80 |

表8的结果显示,改变估计方法后,能源效率对能源贫困影响的系数一直保持显著为负的特征,回归结果具有较强的稳健性。进一步地,本文通过扩大样本容量的方法进行了稳健性检验,新增的数据是中国居民能源消费调查(CRECS)2013年针对12个代表省份中农村家庭能源消费展开的专项调查。扩大样本容量后,本文的估计结果尚未发生明显变化,结果较为稳健。

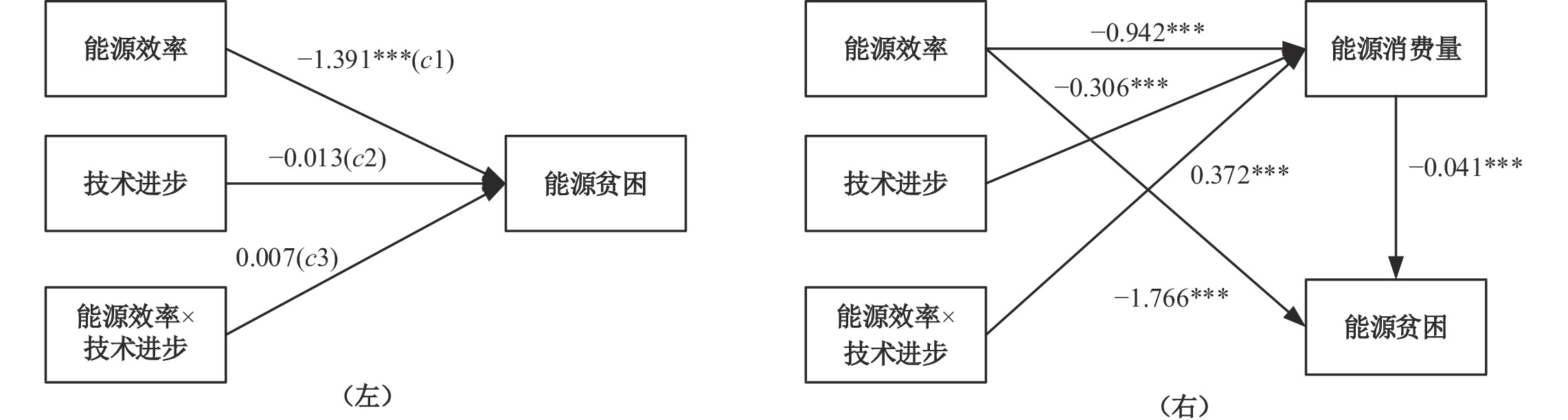

(三)机制分析。为了检验能源效率影响能源贫困的机制,即分析能源消费量和技术进步的调节中介效应,本文将基于结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)采用层次检验方法和Bootstrap法进行调节中介效应检验(温忠麟和叶宝娟,2014)。③相关的模型设定如下:

| $ \left\{ \begin{gathered} E{P_{it}} = {c_0} + {c_1}E{F_{it}} + {c_2}R\& D + {c_3}E{F_{it}} \times R\& D + \beta {X_{it}} + {\mu _i} + {\upsilon _t} + {\varepsilon _{it}} \hfill \\ {M_{it}} = {a_0} + {a_1}E{F_{it}} + {a_2}R\& D + {a_3}E{F_{it}} \times R\& D + \beta {X_{it}} + {\mu _i} + {\upsilon _t} + {\varepsilon _{it}} \hfill \\ E{P_{it}} = {b_0} + {b_1}{M_{it}} + {b_2}E{F_{it}} + {b_3}R\& D + {b_4}E{F_{it}} \times R\& D + \beta {X_{it}} + {\mu _i} + {\upsilon _t} + {\varepsilon _{it}} \hfill \\ \end{gathered} \right. $ | (8) |

其中,调节中介效应表现为

|

| 图 5 能源效率改善能源贫困的调节中介效应检验 |

所以,在未来改善能源贫困的过程中,应该充分发挥能源效率的作用,提升能源贫困人群的能源消费质量,促进其能源可获得性。同时,改善家庭的用电设备,增加居民家庭用能技术进步,从而增加能源效率对能源消费量的影响,以充分发挥能源消费的作用。

六、中国提高能效改善相对贫困的效果测算

第五部分的分析发现,提高能源效率可以改善能源贫困,且主要通过影响能源消费量产生作用。在此基础上,本节将利用场景分析进行潜力估算,研究居民的能源效率改善后能源贫困的变化。参考史丹(2011),假设居民面临的技术水平相同,同时某地区的居民能源效率最高为

| $ \eta \text=(E{F}_{max}-E{F}_{i})÷E{F}_{max}\times 100{\text{%}} $ | (9) |

在居民能源效率提升

| $ \Delta E = \eta \times E $ | (10) |

如果原来的能源基本需求量为

| 省份 | 效率理论提升水平 | 效率潜在提升水平 | 效率提升后的能源贫困发生率 | 能源贫困发生率的下降比例 | 能源贫困改善措施 |

| 上海 | 32.22% | 12.54% | 17.20% | −35.70% | 稳定提高能源使用效率;适度给予能源消费补贴 |

| 贵州 | 34.81% | 18.73% | 33.78% | −32.44% | |

| 天津 | 32.89% | 12.30% | 10.34% | −30.80% | |

| 北京 | 31.55% | 13.52% | 14.37% | −26.46% | |

| 福建 | 32.06% | 14.80% | 27.96% | −25.71% | |

| 浙江 | 35.43% | 16.73% | 41.22% | −19.73% | 稳定提高能源使用效率;适度给予能源消费补助;完善基础设施建设 |

| 江西 | 30.80% | 12.06% | 47.20% | −19.16% | |

| 辽宁 | 30.70% | 11.70% | 20.00% | −16.67% | |

| 湖南 | 34.29% | 18.05% | 46.34% | −16.49% | |

| 河南 | 32.41% | 16.84% | 57.29% | −16.17% | |

| 安徽 | 29.64% | 10.84% | 65.49% | −13.09% | 大幅提高能源使用效率;稳定给予能源消费补助; 进行家庭住房保暖改造 |

| 甘肃 | 33.21% | 16.47% | 68.18% | −11.77% | |

| 湖北 | 32.01% | 15.19% | 62.64% | −11.62% | |

| 黑龙江 | 30.50% | 12.08% | 48.39% | −11.01% | |

| 吉林 | 33.19% | 17.60% | 42.44% | −10.98% | |

| 山东 | 33.74% | 15.55% | 46.05% | −10.80% | |

| 山西 | 34.01% | 17.87% | 38.20% | −10.53% | |

| 河北 | 32.34% | 15.63% | 51.46% | −10.16% | |

| 云南 | 32.45% | 16.66% | 67.86% | −9.52% | 大幅提高能源使用效率;大幅给予能源消费补助; 完善能源基础设施建设;开发可再生能源,充分利用太阳能 |

| 广西 | 32.13% | 12.21% | 54.05% | −9.10% | |

| 重庆 | 29.87% | 12.41% | 66.67% | −8.57% | |

| 四川 | 30.79% | 13.85% | 73.26% | −6.81% | |

| 宁夏 | 35.37% | 18.66% | 56.25% | −5.26% | |

| 内蒙古 | 30.57% | 12.78% | 80.65% | −3.84% | |

| 东部 | 32.03% | 14.21% | 31.74% | −17.39% | − |

| 中部 | 32.37% | 15.47% | 52.32% | −13.52% | − |

| 西部 | 33.96% | 16.59% | 64.37% | −10.55% | |

| 全国 | 32.53% | 15.18% | 46.54% | −13.86% | − |

| 注:效率的理论提升水平是指实现能源的完全利用,即能源效率为1;效率的潜在提升水平是指能源效率提高至本省份的目前能源使用效率最大值。 | |||||

基于表9可以看出,在能源效率达到所在省份的最高能源效率后,能源贫困发生率出现了不同程度的降低。总体来看,能源使用效率的理论提高空间为32.53%;能源使用效率的潜在提升空间为15.18%,能源贫困的改善潜力为13.86%。分区域来看,东部地区相对于中部和西部地区而言,提升能源效率对能源贫困的改善作用更大、更明显。东部、中部和西部地区能源贫困的改善潜力分别为17.39%、13.52%和10.55%。进一步地,分省份来看,能源效率的提升对于各个省份的能源贫困改善程度具有差异性。

可见,仅通过能源效率的提升并不能完全实现中国能源贫困的改善。因此,本文提出“差异化”的能源贫困措施(表9最后一列),即以提高能源效率为主,能源消费专项补贴为辅,配合其他非能源政策。将有限的能源资源提供给能源贫困人口,以期更好地实现中国能源减贫,推动居民能源消费质量的提升,并能更好地实现能源减贫目标。

七、结论及政策建议

本文首先构建能源效率对能源消费影响的理论模型,分析了能源效率影响能源贫困的路径。然后通过组群分析方法,将中国居民能源消费调查数据构成合成面板数据,通过SFA模型和分位数回归方法测度出中国居民的能源效率与能源贫困情况。进一步地,利用工具变量解决内生性后,基于组群的视角分析了能源效率对能源贫困的影响及其机制,并评估了提高能源效率缓解能源贫困的潜力。本文的研究结论和政策建议主要包括:

首先,居民能源使用效率总体偏低,能源效率由2012年全国平均0.679增加为0.824。基于不同地区和不同收入水平的双重视角发现,能源贫困居民的能源效率比非能源贫困居民低。基于能源阶梯假说,随着居民收入水平的增加,居民对能源消费的需求在不断地高级化、清洁化。为满足居民对于能源消费需求的多元化和精细化需求,政府需要及时准确地了解居民能源消费的动态变化,根据消费特征识别能源贫困人口,实施精准化的扶贫措施。在碳中和目标约束下,需要提升居民获取清洁、高效和现代化能源的能力,以解决居民能源使用匮乏问题。

其次,中国能源贫困愈发突出,2012年到2014年能源贫困不降反升,其中能源贫困发生率由43.46%增加到54.03%;综合能源贫困指数由0.268增加到了0.403。近年来,各部门对于居民的能源消费质量仍不够重视,微观个体的能源消费依然存在较大的问题。所以,政府需要不断地完善能源基础设施建设,特别是农村地区,但是考虑到基础设施建设的资金投入较高,因此可结合异地搬迁政策。此外,可以对居民采取补贴的方式,如:设立能源贫困扶贫基金等,增加其获取能源的能力;鼓励居民依靠本地资源提升能源获取机会,积极推进光伏扶贫等工作。

再次,提升能源效率可以有效降低能源贫困。同时,技术进步的高低会影响能源效率对能源消费量的影响,从而影响能源贫困。所以,政府需要采取措施提升居民的能源效率,同时配套使用非效率措施。比如对于家庭所使用的电器,政府应出面给予相关的研发部门补助,研发能够节约能源和提高能源使用效率的电器。目前,家用电器功率各不相同,应该尽量做到在相同的能效上降低能耗,进而降低基本能源需求,减缓能源贫困。

最后,能源效率的提高对于减缓能源贫困的潜力和空间巨大。理论上,效率提升后能源贫困发生率可以平均减少13.86%,但是各省份的能源减贫潜力存在差异性。因此,可以考虑实施差异化的能源效率提升政策,同时配合其他非效率的能源扶贫措施,从而更快捷、更高效地改善能源贫困。比如,根据居民所在地的资源储备情况,大规模开发可再生能源或新能源,比如沼气和太阳能等,用清洁、高效的高热值能源代替低热值的固体燃料。此外,就家庭本身而言,可以通过改善住房结构或住房保暖改造项目等,减少空调等取暖设备的耗电量。

① 两轮调查不包含以下地区:江苏、广东、陕西、青海、海南、西藏、香港、澳门、台湾。

② 基于Probit模型(Logit模型)估计的系数比线性模型大。但是,通过对边际效应的求解发现,能源效率对能源贫困影响的边际效应为−3.373,与线性估计系数大小基本一致。这也说明对于分类变量用OLS模型估计是可行的。

③ 需要说明的是,本文对技术进步的衡量主要是利用各省市的R&D投入强度测度。

| [1] | 畅华议, 何可, 张俊彪. 挣扎与妥协: 农村家庭元和陷入能源贫困“陷阱”[J]. 中国人口·资源与环境, 2020(2): 11–20. |

| [2] | 胡联, 姚绍群, 杨成喻, 等. 数字普惠金融有利于缓解相对贫困吗?[J]. 财经研究, 2021(12): 93–107. |

| [3] | 黄娅娜, 宗庆庆. 中国城镇居民的消费习惯形成效应[J]. 经济研究, 2014(S1): 17–28. |

| [4] | 李慷. 能源贫困综合评估方法及其应用研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2014. |

| [5] | 刘自敏, 邓明艳, 崔志伟, 等. 能源贫困对居民福利的影响及其机制: 基于CGSS数据的分析[J]. 中国软科学, 2020(8): 143–163. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2020.08.014 |

| [6] | 刘自敏, 张昕竹, 方燕, 等. 递增阶梯定价、收入再分配效应和效率成本估算[J]. 经济学动态, 2015(3): 31–43. |

| [7] | 史丹. 中国能源利用效率问题研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2011. |

| [8] | 魏一鸣, 廖华, 王科, 等. 中国能源报告(2014): 能源贫困研究[M]. 北京: 科学出版社, 2014. |

| [9] | 温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补?[J]. 心理学报, 2014(5): 714–726. |

| [10] | 徐盈之, 魏瑞. 双重环境规制、能源贫困与包容性绿色发展[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2021(2): 109–125. DOI:10.11817/j.issn.1672-3104.2021.02.011 |

| [11] | 张梓榆, 舒鸿婷. 多维能源贫困与居民健康[J]. 山西财经大学学报, 2020(8): 16–26. |

| [12] | 郑新业, 魏楚, 宋枫, 等. 中国家庭能源消费研究报告(2015)[M]. 北京: 科学出版社, 2016. |

| [13] | Abeberese A B. Electricity cost and firm performance: Evidence from India[J]. The Review of Economics and Statis- tics, 2017, 99(5): 839–852. DOI:10.1162/REST_a_00641 |

| [14] | Aigner D, Lovell C, Schmidt P. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models[J]. Journal of Econometrics, 1977, 6(1): 21–37. DOI:10.1016/0304-4076(77)90052-5 |

| [15] | Alberini A, Filippini M. Transient and persistent energy efficiency in the US residential sector: Evidence from household-level data[J]. Energy Efficiency, 2018, 11(3): 589–601. DOI:10.1007/s12053-017-9599-z |

| [16] | Barnes D F, Khandker S R, Samad H A. Energy access, efficiency, and poverty: How many households are energy poor in Bangladesh?[R]. Working Paper, 2016. |

| [17] | Barnes D F, Khandker S R, Samad H A. Energy poverty in rural Bangladesh[J]. Energy Policy, 2011, 39(2): 894–904. DOI:10.1016/j.enpol.2010.11.014 |

| [18] | Boardman B. Fuel poverty: From cold homes to affordable warmth[M]. London: Belhaven Press, 1991. |

| [19] | Filippini M, Geissmann T, Greene W H. Persistent and transient cost efficiency: An application to the Swiss hydropower sector[J]. Journal of Productivity Analysis, 2018, 49(1): 65–77. DOI:10.1007/s11123-017-0522-6 |

| [20] | Filippini M, Hunt L C. Energy demand and energy efficiency in the OECD countries: A stochastic demand frontier approach[J]. Energy Journal, 2011, 32(2): 59–80. |

| [21] | Filippini M, Hunt L C. Measurement of energy efficiency based on economic foundations[J]. Energy Economics, 2015, 52(S1): 5–16. |

| [22] | Fylan F, Glew D, Smith M, et al. Reflections on retrofits: Overcoming barriers to energy efficiency among the fuel poor in the United Kingdom[J]. Energy Research & Social Science, 2016, 21: 190–198. |

| [23] | Ganapati S, Shapiro J S, Walker R. Energy cost pass-through in US manufacturing: Estimates and implications for carbon taxes[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2020, 12(2): 303–42. DOI:10.1257/app.20180474 |

| [24] | Grey C N B, Schmieder-Gaite T, Jiang S, et al. Cold homes, fuel poverty and energy efficiency improvements: A longitudinal focus group approach[J]. Indoor and Built Environment, 2017, 26(7): 902–913. DOI:10.1177/1420326X17703450 |

| [25] | He X P, Reiner D. Electricity demand and basic needs: Empirical evidence from China’s households[J]. Energy Policy, 2016, 90: 212–221. DOI:10.1016/j.enpol.2015.12.033 |

| [26] | Hills J. Fule poverty: The problem and its measurement[R]. Interim Report of the Fuel Poverty Review. London: CASE, LSE, 2011. |

| [27] | Khandker S R, Barnes D F, Samad H A. Are the energy poor also income poor? Evidence from India[J]. Energy Policy, 2012, 47(4): 1–12. |

| [28] | Khandker S R, Barnes D F, Samad H A. Are the energy poor also income poor? Evidence from India[J]. Energy Policy, 2012, 47: 1–12. |

| [29] | Koomson I, Danquah M. Financial inclusion and energy poverty: Empirical evidence from Ghana[J]. Energy Economics, 2021, 94: 105085. DOI:10.1016/j.eneco.2020.105085 |

| [30] | Li W, Chien F, Hsu C C, et al. Nexus between energy poverty and energy efficiency: Estimating the long-run dyna- mics[J]. Resources Policy, 2021, 72(3): 102063. |

| [31] | Nsangou J C, Kenfack J, Nzotcha U, et al. Assessment of the potential for electricity savings in households in Cameroon: A stochastic frontier approach[J]. Energy, 2020, 211(11): 118576. |

| [32] | Nussbaumer P, Bazilian M, Modi V. Measuring energy poverty: Focusing on what matters[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(1): 231–243. DOI:10.1016/j.rser.2011.07.150 |

| [33] | O’Sullivan K C, Howden-Chapman P L, Fougere G. Making the connection: the relationship between fuel poverty, electricity disconnection, and prepayment metering[J]. Energy Policy, 2011, 39(2): 733–741. DOI:10.1016/j.enpol.2010.10.046 |

| [34] | Rosenow J, Platt R, Flanagan B. Fuel poverty and energy efficiency obligations-a critical assessment of the supplier obligation in the UK[J]. Energy Policy, 2013, 62: 1194–1203. DOI:10.1016/j.enpol.2013.07.103 |

| [35] | Sadath A C, Acharya R H. Assessing the extent and intensity of energy poverty using Multidimensional Energy Poverty Index: Empirical evidence from households in India[J]. Energy Policy, 2017, 102(1): 540–550. |

| [36] | Sesan T. Navigating the limitations of energy poverty: Lessons from the promotion of improved cooking technologies in Kenya[J]. Energy Policy, 2012, 47(9): 202–210. |

| [37] | Villalobos C, Chávez C, Uribe A. Energy poverty measures and the identification of the energy poor: A comparison between the utilitarian and capability-based approaches in Chile[J]. Energy Policy, 2021, 152(5): 112146. |

| [38] | Walker G. Decentralised systems and fuel poverty: Are there any links or risks?[J]. Energy Policy, 2008, 36(12): 4514–4517. DOI:10.1016/j.enpol.2008.09.020 |