2022第48卷第1期

2. 湖南大学 经贸学院, 湖南 长沙 410006

2. School of Economics and Trade, Hunan University, Changsha 410006, China

一、引 言

区域协调政策对区域高质量发展具有极其重要的作用,而实践结果也证实,政府积极的推动显著缩小了内陆与沿海地区人均产出差距。2003年东部与西部地区间人均产出相对差距系数达到63.0%,2016年已下降至45%,区域协调性进一步增强(孙久文等,2017;魏后凯等,2020),然而在2012—2018年期间,南方地区城市人均GDP年均发展速度108.69%,而北方城市仅为103.49%,①这与近些年来各界热议的南北地区发展分化现象吻合(刘秉镰等,2019;李兰冰和刘秉镰,2020)。区域发展的议题由内陆与沿海转移到南北地区关系,始终绕不开一个关键的问题,即一系列“倾斜性”区域政策效果的判断。这些“倾斜性”政策包括以下两方面:其一是非生产性区域政策,它对生产端直接影响不大,却能增加地方收入并引致不可贸易部门一定程度地膨胀,如转移支付等;其二是基于国土均衡发展导向的生产性区域政策,他们短期内一定程度上促进了生产能力提升,但其源自项目审批优先权等非市场化因素,促进生产能力提升的长期效果并不明显。譬如,自2003年以来,国家对中西部地区的工业园区或开发区等有关项目审批给予充分的“倾斜”,相关研究却发现中西部县市大部分园区出现了土地浪费严重,持续产出能力显著不足的现象(陆铭等,2011;陆铭,2017)。与此同时,该地区城镇化却迎来较大幅度的增长,其新增人口的家庭收入很大比例来源于本地服务业或外出务工,间接推动了当地教育、房地产和商贸等不可贸易部门的发展(胡尊国等,2016)。在“有效市场”和“有为政府”双重运行机制下,很多欠发达地区部分产出来源于区域政策租。获得“倾斜性”政策的地方政府往往会更活跃地介入经济活动,差异化的政府行为对生产结构的影响具有空间不对称性,即有些地区扩大了可贸易生产部门份额,②有些扩大了不可贸易部门份额。一般而言,不可贸易部门份额扩大的地区,长期发展处于相对劣势,这是因为该部门市场化效率相对更低,产品(服务)可贸易程度也较低,以致长期生产率提升相对缓慢(Gollin等,2016;胡尊国等,2016)。也就是说,一些地方政府借助“倾斜性”政策积极参与经济活动,短期内能实现就业扩张和城镇化率提高,但是不可贸易生产部门相对份额扩展的态势为后期经济增长乏力埋下了“隐患”,结果形成了区域发展分化的新来源。既然城市生产效率、生产部门结构调整与区域发展政策存在很强的关联性,那么过去几十年来我国实施“倾斜性”政策效果存在南北地域差异吗?“倾斜性”政策对地区生产部门结构冲击的空间异质性是一个诱发区域发展分化的新原因吗?

大量研究表明,相对于不可贸易部门,可贸易生产部门生产效率提升更快(Samuelson,1964),比较过去几十年内不同经济体发展结果,经济增长速度与可贸易生产部门份额及其效率存在较强的正相关性(Gollin等,2016),实际上区域发展过程也同样存在上述规律。首先,分工深化和数字经济兴起加剧了不同地区可贸易与不可贸易部门非对称性变化;其次,欠发达地区不可贸易产品价格通常决定于本地市场,但是很多不可贸易部门生产率提高会导致其产品价格下降(李兵等,2019),不同于规模经济效应,这种产品价格的下降往往以低工资增长为代价换取,结果引起高技能人才进一步外流,让区域协调政策效果大打折扣。赵进文和苏明政(2014)曾引入巴拉萨—萨缪尔森效应假说,解释了可贸易品和不可贸易品的相对价格波动对区域收敛的重要作用。贸易自由化能使可贸易部门产品价格传导到不可贸易部门(Dix-Carneiro和Kovak,2019;亢宇君和刘晓辉,2019),邵朝对等(2018)使用国内价值链贸易原理解释不同地区经济发展的空间差异。此外,唐保庆等(2018)使用服务业占比等指标分析了我国服务业发展呈现“东强西弱”的原因,实际上他们论述了不同地区可贸易服务业发展差距不断扩大的现象。

独特的城镇化背景和区域协调发展政策影响了城市生产部门形态。目前正深入推进的城镇化存在明显的行政偏向(魏后凯,2014;魏守华等,2020)。欠发达地区引入一些城镇化见效快、市场化程度不高的产业,结果是不可贸易部门就业比重呈现扩大态势(胡尊国等,2016)。即便剩余劳动力继续外出务工,其务工盈余收入形成恩格尔消费周期现象,增加对户籍地房产和其他服务等不可贸易品需求,也会扩大不可贸易部门份额;而发达城市正积极发展高端制造业和生产性服务业等可贸易产业。为了破解区域经济发展不均衡难题,国家实施了西部大开发、东北振兴和中部崛起等区域平衡发展战略,但是陆铭等(2011,2019)一系列研究发现,很多区域政策的具体实施可能引发了资源错配。

对“倾斜性”政策效果产生争议性判断另一个来源是统计技术因素,即实证过程高度依赖观测数据并缺乏反事实案例。基于观测性数据所开展的实证分析很难甄别变量之间存在相关关系,还是因果关系。例如,对政策干预效果开展评估最有效的手段是构建Neyman-Rubin因果模型分析,将政策干预的地区(处理组)与无政策干预的地区(控制组)进行实验比较,获得平均因果效应的无偏估计。然而,由于无法随机选择样本组及协变量分布不平衡,倾向值匹配方法(PSM)估计区域政策平均处理效应(ATE)可信度很难得到保证。此外,如果评估模型中协变量特征(如地区的运输条件、信贷规模和固定资产投资等)以及影响地区经济发展的其他未观测的因素(如营商环境)随时间变化,那么采用双重差分法(DID)估计政策效果也是值得质疑。综上,尽管有众多现有研究探讨了可贸易部门相对份额与地区生产率之间的紧密联系,也有大量文献分析了区域政策利弊,然而迄今鲜有研究通过“倾斜性”区域政策与生产部门结构之间连接渠道讨论城市生产率变化,进而探寻区域发展分化问题。

本文的实证过程分两个阶段评估了我国“倾斜性”政策效果、生产结构变迁和南北城市发展分化现象。异质性处理效应估计得到如下结果:其一,“倾斜性”政策在南方的效果优于北方,近年来更为突出。以省级聚类的结果为例,2004—2018年区域政策干预对南方地区人均GDP发展速度提升年均贡献了3.6%,而北方地区年均贡献不到0.8%。值得注意的是,2012年以来,“倾斜性”政策在南北地区的效果差别进一步拉大。其二,“倾斜性”政策对地区生产部门结构的非对称性冲击被统计结果所证实。在“种植”因果树过程中,2004—2011年北方城市可贸易与可不贸易两部门结构比的重要性相对更高,而在2012年以后南方城市的两部门结构比的重要性却要大于北方。其三,尽管“倾斜性”政策会提高惠及地区不可贸易部门份额,但是南方欠发达的城市不可贸易份额与“倾斜性”政策的CATE的相关性更强。为了检验因果森林结果的稳健性,我们将整个城市样本分成两个随机子样本,其中一个样本被用来“种植”因果森林,随后将因果森林省份聚类的ATE与非省份聚类的ATE预测进行比较,有关结果通过岭回归展开了进一步讨论。此外,在277个样本中选取了39座代表性城市进行城市网络流量(flow)测试,基于引力流量的社会网络分析(SNA)更有利于精准度量区域发展的态势。之前Taylor等(2010)和Fagiolo(2010)等对国际贸易和金融网络的拓扑推断给本实证带来很多启示,尤其是对系数估计和关系网络参数推断。

本文的主要贡献在于:第一,本文构建了由政府因素、两部门结构和两地区的均衡理论模型讨论地区生产率和区域分化问题。第二,使用机器学习算法对2003—2018年277座地级及以上城市数据开展统计分析,尤其采用因果森林(causal forest)算法对“倾斜性”政策的阶段性效果进行了有效估计,并有效地解释了南北发展分化新原因。与传统政策评估模型需要进行参数化设置不同,机器学习分析非参数模型有巨大优势。作为有监督机器学习(如随机森林)往经济可解释性方向突破的最新进展,因果森林可大幅提高政策评估的可信度(Athey等2019;Knittel和Stolper,2019)。这种以数据驱动方式获得因果推断结果,其可信度来源于两方面:一方面,因果森林通过大量的子样本产生平均处理效应(ATE)的平滑估计,其预测值以真实条件平均处理效应(CATE)为中心;另一方面,Athey和Imbens(2016)、Athey等(2019)证明了因果森林算法估计结果满足渐近正态性。

接下来本文内容安排为:第二部分构建有政府因果的理论模型并提出待检验的假说;第三部分是统计指标的选择说明;第四部分是因果森林估计过程;第五部门稳健性检验;第六部分有关结论和政策建议。

二、理论模型

本理论模型借鉴了Gollin等(2016)有关农业、可贸易和不可贸易三部门均衡思想,其研究核心是分析资源出口型国家城市化过程中所呈现的“荷兰病”问题。与之不同的是,本文所构建的均衡模型聚焦于城市可贸易和不可贸易两部门结构调整及其区域增长问题,而考虑到我国独特的城镇化和区域协调发展背景,我们在生产均衡模型中引入了区域政策租(

假设居民对数线性效用

效用函数权重

不同地区生产部门就业结构存在差异,两地区可贸易部门就业结构相对比值

| $ {\tau _j} = \frac{{{A_{Mj}}}}{{{A_{uj}}}} \text{,} j = k,u $ | (3) |

其中,

同一地区不同生产部门劳动人口存在差别,发达地区各部门劳动人口份额的相对比值

其中,

那么整个经济体可贸易部门产出函数是:

整个经济体不可贸易部门产出函数是:

发达地区

欠发达地区

不同部门生产函数中

由于满足对数线性效用,所以效用函数权重

| $ {\lambda _{iu}}{q_i} = {\theta _i}{R_i} + {p_{iu}}{Y_{iu}} \quad i = M,N $ | (13) |

| $ {\lambda _{ik}}{q_i} = (1 - {\theta _i}){R_i} + p_{ik}^*{Y_{ik}} \text{,} i = M,N $ | (14) |

可贸易部门产品价格取决于整个经济的市场竞争,

| $ {w_{Mj}} = {w_{Nj}} , j = k,u $ | (15) |

同理,劳动力跨部门流动时:

| $ {w_{ik}} = {w_{iu}} \text{,} i = M,N $ | (16) |

由于工资率分别等于产出函数的劳动力边际产出,结合式(12)、式(13)和式(14)可以得到:

均衡状态下,整个经济体不可贸易部门和不可贸易部门工资率也相等,那么:

地区

利用式(15)—式(21),将式(22)

全国居民效用权重一样,即:

对

通过式(24)—式(29)可以得到以下结果:

(i)

(ii)当

假说1:地方政府介入经济活动以及“倾斜性”政策的力度加大均会提高当地不可贸易部门份额。

假说2:“倾斜性”政策对生产部门结构造成非对称冲击,该冲击的空间异质性结果是区域发展分化的一个重要来源。一些地区将资源过度投入不可贸易部门,但市场化程度低、生产率提升缓慢的现象会随之而来,相对于其他可贸易部门迅速扩张的地区,他们长期发展差距呈现扩大的现象。

三、变量说明

实证样本选自2003—2018年277座地级及以上的城市,具体数据来源于《中国城市统计年鉴》,Wind数据库和国泰安数据库。为衡量地方政府对经济发展的干预程度,使用主成分法构建了由城市建设用地面积增速、建设用地面积变异系数和城市财政收支三因素的政府行为指数。为了对两部门结构、“倾斜性”政策及区域发展态势估计结果开展进一步稳健性检验,文中增加引力模型对39座代表城市③的引力流量(flow)的分析。国家对区域资源配置的干预影响了城市间错综的贸易、资本以及人口流动网络,所以城市网络引力流量(flow)有助于分析这种空间关联结构演变趋势,同时也能避免内生性困境。借鉴Sen和Smith(1995)、Kolaczy和Csárdi(2014)和刘华军等(2015)的引力模型的处理方式,城市网络中

上式中,

| 变量名称 | 具体指标 | 依据或构建说明 |

| 地理区位 | 南北区位,以秦岭—淮河为界划分南北方城市① | 分类数据,北方城市设为0,南方城市设为1 |

| 板块区域,按照年鉴划分四大区域 | 分类数据,东部地区城市设为4,东北城市设为3,中部地区城市设为2,西部地区城市设为1 | |

| 港口距离,这里基于可利用港口的便利性来衡量 | 定序数据,港口城市设为4,沿海省份的其他非港口城市设为3,中部和东北地区城市设为2,其他城市设为1 | |

| 经济发展禀赋 | 2003年人均GDP | 经济初始基本面,也是区域协调政策的参考依据 |

| 金融状况 | 信贷增速 | 用贷款规模增长率表示 |

| 人力资本 | 人力资本 | 城市普通高校在校人数/城市年末总人口 |

| 运输条件 | 货运量 | 用公路货运量衡量,该指标一定程度上反映了城市的运输能力 |

| 投资规模 | 固定资产投资 | 全社会固定资产投资总额 |

| 政府行为指数 | 建设用地面积增速 | 反映了政府对要素流动、企业选择和产业扩张产生的影响 |

| 建设用地面积变异系数 | 用一定时间段内城市建设用地面积变异系数衡量,例如2004—2011年某城市建设用地面积数量的标准差除以其平均值,若这种相对波动较强,意味政府干预力度较大 | |

| 财政收支比 | 用财政支出/财政收入表示 | |

| 城市规模 | 辖区人口 | 用市辖区人口来衡量,城市规模是影响城市经济产出的重要因素 |

| 两部门

结构 |

可贸易部门与不可贸易部门②之比 | 可贸易就业人数/不可贸易就业人数 |

| 城市引力流 | 2004—2011年引力流 | 有向关系数据,可用于城市网络分析 |

| 2012—2018年引力流 |

四、实证分析设计

(一)因果森林算法估计过程

为讨论“倾斜性”政策时空异质性效果,我们使用了Athey等(2019)条件平均处理效应(CATE),即

|

| 图 1 地区初始经济禀赋与倾向值的关系 |

根据Nie和Wager(2020)和Athey等(2019)使用的“R-learner”函数,将因果树生成一片的广义随机森林,获得权重,最后异质性处理效应估计变为如下形式:

因果森林以通过式(31)的形式估计预测结果。

接下来将省级层面聚类特征融入因果森林算法模型中。之所以考虑以省份为聚类单元,是因为省级政府是国家治理结构非常重要的行政节点,同一省份内各地级市往往有着类似的公共政策、区位特征和文化特征,甚至投资环境也具有某种共性。在机器学习算法中考虑这些相似特征并赋予同一省份相同或更合适的权重,一定程度上克服了机器学习算法依靠数据驱动的弊端,尤其是“过拟合”问题。若

(二)基本估计结果

因果森林给出“倾斜性”区域政策不同地区平均处理效应(ATE),其中涉及到处理变量

表2汇报的ATE结果发现:首先,尽管“倾斜性”政策在各地区的效果均出现了下降,然而不论在哪个阶段,“倾斜性”政策在南方地区实施的效果显著优于北方地区,以省级聚类的因果森林算法分析结果为例,全阶段“倾斜性”政策干预对南方地区人均GDP发展速度提升年均贡献了3.6%(ATE=0.036),而北方地区年均贡献为0.8%(ATE=0.008)。其次,第二阶段“倾斜性”政策在南北地区效果进一步拉大,当考虑省份聚类后,南北地区ATE差距从第一阶段0.011扩大到第二阶段0.044。再次,在调整不同参数(即不考虑省份聚类或考虑省份聚类)后,他们的ATE符号趋势相同。这些统计结果验证了理论假说2,即“倾斜性”政策的异质性效果是南北区域分化的重要原因。

| 北方(A) | 南方(A) | 北方(B) | 南方(B) | |

| 全阶段ATE | 0.006 +/− 0.026 | 0.024 +/− 0.022 | 0.005 +/− 0.023 | 0.024 +/− 0.021 |

| 全阶段ATE(聚类) | 0.008 +/− 0.029 | 0.036 +/− 0.025 | 0.008 +/− 0.028 | 0.036 +/− 0.025 |

| 第一阶段ATE | 0.034 +/− 0.034 | 0.035 +/− 0.027 | 0.034 +/− 0.03 | 0.03 +/− 0.019 |

| 第一阶段ATE(聚类) | 0.041 +/− 0.042 | 0.052 +/− 0.035 | 0.04 +/− 0.042 | 0.051 +/− 0.035 |

| 第二阶段ATE | −0.029 +/− 0.04 | 0.009 +/− 0.016 | −0.027 +/− 0.037 | 0.008 +/− 0.015 |

| 第二阶段ATE(聚类) | −0.029 +/− 0.035 | 0.015 +/− 0.019 | −0.03 +/− 0.035 | 0.015 +/− 0.018 |

| 注:因果森林由1000棵回归树生成,其中表中列名为南方(A)或北方(A)是按照50%比例随机分配训练样本子集后的ATE,南方(B)或北方(B)是按照80%比例随机分配训练样本子集后的ATE。“ +/−”之前的数字表示ATE,“ +/−”后面数字表示5%显著水平下极限误差。这里的第一阶段是2004—2011年,第二阶段是2012—2018年,全阶段是2004—2018年。 | ||||

(三)“倾斜性”政策效果的南北异质性

为了进一步比较分析“倾斜性”政策在南北城市的区域差别,这一节基于因果森林算法展示不同阶段的条件平均处理效应(CATE)分布,具体描述如图2所示。

|

| 图 2 CATE分布 |

如图2显示,不论哪个阶段,“倾斜性”政策干预对南方城市促进作用效果总体上好于北方城市,尤其在第二阶段,南方城市CATE相对更大,分布更为集中,而这阶段区域干预政策在北方城市效果分化更严重,且“倾斜性”政策对北方城市发展的促进效果已经不明显了(CATE为负),这些统计结果验证了理论假说2。

(四)生产部门结构变迁

为了讨论生产部门变迁与区域发展分化的关系,接下来通过因果森林算法获得条件平均处理效应:

|

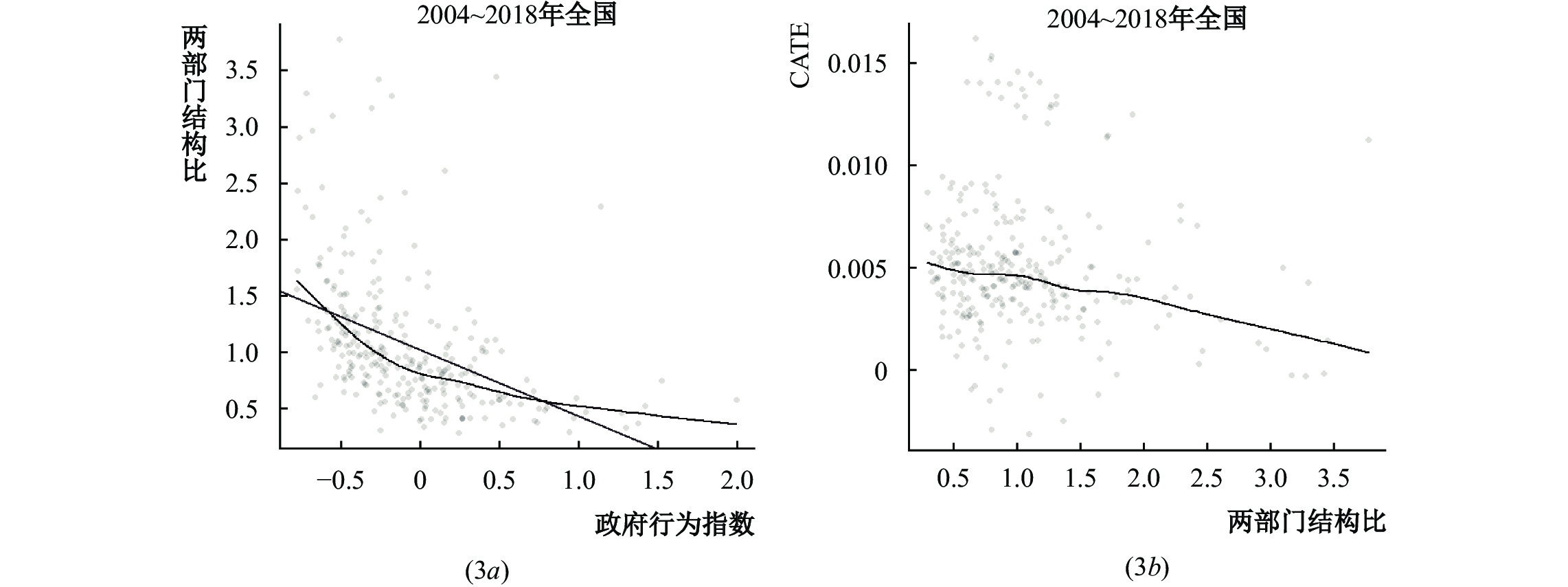

| 图 3 全国部门结构与CATE |

|

| 图 4 南北地区部门结构与CATE |

(1) “倾斜性”政策、地方政府行为与城市不可贸易部门份额存在紧密关系。这体现在以下两方面: 一方面,地方政府介入经济活动的力度越大,可贸易与不可贸易两部门就业结构比越小,即不可贸易部门份额更高,如图(3a) 所示;另一方面,不可贸易部门份额更高的城市,“倾斜性”政策促进其人均GDP增长的效果越好,如图(3b) 。

(2)有关2012—2018年数据统计显示,一方面,不可贸易部门份额与“倾斜性”政策效果的关系因南北区位产生很大差异,不可贸易部门份额更大的南方城市,CATE更大,如图(4b) ,但北方地区该相关性不明显,如图(4a) 。另一方面,尽管地方政府介入经济活动都会提高城市不可贸易部门份额,如图(4c) 和(4d) ,然而受区域政策倾斜的南方城市不可贸易部门份额与CATE的相关性更强,这意味着2012以来“倾斜性”政策对南方城市人均GDP增速仍有促进作用,而北方城市效果不明显。这进一步解释理论假说1和假说2。

五、稳健性检验

(一) 岭回归

下面运用了一种重要的机器学习方法−岭回归分析了城市生产效率与两部门结构关系,在使用岭回归对不同地区经济发展状况的估计中,被解释变量是城市人均GDP,解释变量包括虚拟变量

| 变量 | 人均GDP(南方) | 人均GDP(北方) | 人均GDP(全国) | |||

| Intercept | 9.66689 | 9.59661 | 8.20483 | 8.17091 | 10.09274 | 11.02740 |

| 非东部地区 | −0.03897 | −0.02053 | −0.01444 | |||

| 四大板块 | 0.03066 | 0.03933 | −0.03684 | −0.03499 | 0.00852 | 0.01091 |

| 港口距离 | 0.01444 | 0.01578 | −0.01068 | −0.00839 | −0.02977 | −0.02842 |

| 2003年人均GDP | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 |

| 信贷发展速度 | −0.13373 | −0.12260 | 1.36060 | 1.36646 | −0.31010 | −0.30192 |

| 人力资本 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00027 | 0.00026 |

| 交通货运量 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

| 固定资产投资 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

| 建设用地面积增速 | −0.02449 | −0.02291 | −0.02452 | −0.02452 | −0.01996 | −0.01992 |

| 建设用地面积变异系数 | 0.08916 | 0.08042 | −0.06843 | −0.06618 | 0.02759 | 0.02799 |

| 财政收支比 | −0.09670 | −0.09607 | −0.08159 | −0.08194 | −0.10751 | −0.10739 |

| 辖区人口 | −0.00016 | −0.00016 | −0.00010 | −0.00010 | −0.00032 | −0.00032 |

| 两部门结构比 | 0.13462 | 0.13410 | 0.19442 | 0.19412 | 0.12240 | 0.12221 |

|

|

0.04912 | 0.04912 | 0.38479 | 0.38479 | 0.06804 | 0.06804 |

| MSE | 0.04820 | 0.04519 | 0.37563 | 0.13731 | 0.04981 | 0.04976 |

| 注:这里的解释变量和被解释变量数据均取自2004—2011年间平均值,其中虚拟变量

|

||||||

表3和表4分别汇报了2004—2011年和2012—2018年两个不同阶段的岭回归估计系数。岭回归通过glmnet函数将所有变量进行了标准化,以消除变量尺度上的差别。在将数据分割为训练集和测试集后,测试集的MSE都非常小,均没有超过0.4,而且2012—2018年岭回归下测试MSE尚不足0.06,即这些岭回归的估计结果是可信的。

首先,两部门结构比是解释人均GDP最重要的因素之一。例如,2004—2011年变量两部门结构比系数在基于南方、北方和全国样本的岭回归后,其系数分别为0.134、0.194和0.122,其他变量系数均“压缩”至0附近,而信贷发展速度除外。

其次,基于南北地区样本的岭回归中,两部门结构比系数在两个阶段发生了反转,在第一阶段南方地区样本估计系数0.134,小于北方0.194,而到了第二阶段情况发生逆转,南方城市两部门结构比系数0.051大于北方两部门结构比系数0.044。这在一定程度上验证了因果森林算法下的ATE规律,即2012—2018年南方城市的两部门结构比(可贸易部门与不可贸易部门比)在因果森林形成过程中的重要性要大于北方,该情况恰与第一阶段发生了反转,因为2004—2011年北方城市两部门结构比重要性相对更高。这也再次证明了2012年以来,南北城市不可贸易部门份额的变动以及该生产效率提升的差异是地区发展差距扩大的重要原因。

| 变量 | 人均GDP(南方) | 人均GDP(北方) | 人均GDP(全国) | |||

| Intercept | 12.16557 | 12.13420 | 12.15877 | 12.03631 | 12.57448 | 12.55831 |

| 非东部地区 | −0.02116 | −0.02270 | −0.00644 | |||

| 四大板块 | 0.02966 | 0.03288 | −0.07816 | −0.07594 | −0.03617 | −0.03508 |

| 港口距离 | 0.02253 | 0.02495 | −0.03984 | −0.03852 | −0.01612 | −0.01556 |

| 2003年人均GDP | 0.00002 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |

| 信贷发展速度 | −1.47377 | −1.47564 | −1.10582 | −1.01122 | −1.64251 | −1.63668 |

| 人力资本 | 0.00031 | 0.00030 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00020 |

| 交通货运量 | 0.00000 | 0.00000 | −0.00001 | −0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |

| 固定资产投资 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

| 建设用地面积增速 | −0.02423 | −0.02491 | 0.00746 | 0.00805 | 0.01693 | 0.01708 |

| 建设用地面积变异系数 | −0.00139 | −0.00142 | −0.00191 | −0.00164 | −0.00102 | −0.00101 |

| 财政收支比 | −0.09688 | −0.09427 | −0.13114 | −0.13361 | −0.13415 | −0.13414 |

| 辖区人口 | −0.00002 | −0.00001 | −0.00042 | −0.00044 | −0.00034 | −0.00034 |

| 两部门结构比 | 0.05098 | 0.05285 | 0.04365 | 0.03963 | 0.01855 | 0.01874 |

|

|

0.30125 | 0.33063 | 0.05477 | 0.04991 | 0.04121 | 0.04121 |

| MSE | 0.05804 | 0.05933 | 0.04507 | 0.04431 | 0.04005 | 0.04004 |

(二)基于社会网络分析法(SNA)的检验⑦

为了避免岭回归可能存在内生性问题,接下来使用有向关系数据城市网络引力流量(flow)分析不同城市发展态势。采用引力模型分析城市网络总流量克服了单维无方向数据统计的局限,某种程度优于传统空间计量“邻近”思想。城市引力流量模型探讨39座样本城市发展态势时,使用了Newton-Raphson方法以及衍生的迭代加权最小二乘法(Kolaczy和Csárdi,2014)。与逻辑回归类似,将城市网络引力流

根据实证结果,两部门结构比是解释城市引力流量极其重要的解释变量,在加入变量政府行为指数后,基于2004—2011年和2012—2018年样本数据的广义线性模型的回归系数分别是0.400和0.610,且非常显著。由于这里的城市引力流量的度量是以两地人均GDP作为核心因素,这间接说明了可贸易与不可贸易部门的份额变动是影响城市生产效率和地区人均产出差距的重要因素。从39座样本城市看,并没有发现地方政府干预行为从根本上改变引力的流向,政府行为指数在两阶段系数分布是−0.330和−0.220。此外,城市引力流也存在显著的南北方差异。

六、结论与政策建议

区域协调发展政策在资源空间配置及区域高质量发展方面发挥了积极作用。很多“倾斜性”政策与生产部门结构调整紧密相关,并一定程度上改变了空间发展格局,形成了独特的人流、物流和资本流之间的网络形态,尤其是近几年来,南北地区城市发展态势发生了比较明显的差异。鉴此,本文深入研究了“倾斜性”政策、生产部门结构调整和区域发展差异的关系,利用277座城市2003—2018年样本数据,结合因果森林等机器学习方法对“倾斜性”政策效果进行了有效评估,并深入探讨了南北区域发展差异成因,结果发现:

(1)“倾斜性”政策一定程度能改变落后地区发展态势,但是在促进经济快速发展过程中,“倾斜性”政策在南方城市效果总体上优于北方,2012年以来该现象更为明显。对不同阶段的因果森林异质性处理效应分析均得到类似的结果,尤其采用省级聚类的因果森林异质性处理效应的稳健性检验结果显示,2004—2018年,“倾斜性”政策干预对南方地区人均GDP发展速度提升年均贡献了3.6%,而北方地区年均贡献约为0.8%。而且,自从2012年以来,“倾斜性”政策在南北地区的效果差别进一步拉大,考虑省份聚类后,南北地区ATE差额从第一阶段0.011扩大到第二阶段0.044。同时,南方城市CATE分布更为集中,受照顾政策城市的生产效率发展规律更趋同,而北方城市的效果出现比较严重的分化;从平均角度看,“倾斜性”政策对北方城市发展的促进效果已逐渐变弱。

(2)生产部门变迁与“倾斜性”政策效果紧密相关。在因果森林形成过程中,2004—2011年北方城市两部门结构比重要性相对更高,而在2012以后该情况发生了逆转。岭回归的结果也显示,两部门结构比是解释人均GDP增长重要因素之一。以2004—2011年南方、北方和全国城市样本的岭回归为例,两部门结构比系数分别为0.134、0.194和0.122,其他变量系数均“压缩”至0附近(信贷增速等极少数变量除外)。而最后的实证围绕39座典型城市人均GDP构建了引力模型,形成了城市有向引力流量数据,其中广义线性模型采用Newton-Raphson衍生出的迭代加权最小二乘法处理,以克服内生性和多重共线性问题,最后估计系数非常显著,不管何种时期,两部门结构比是解释城市引力流量极其重要的解释变量。加入变量政府行为指数后,基于2004—2011年和2012—2018年样本数据的广义线性模型的回归系数分别是0.400和0.610,且非常显著。这是间接证实了可贸易与不可贸易部门的份额变动影响城市生产效率及引发地区人均产出的差距。此外,城市引力流也存在显著的南北方差异。

(3)借助于“倾斜性”政策支持,有的地区政府热衷于提高产业规模和城镇化率,结果不成比例地扩大了不可贸易部门相对份额。长期以来,相较可贸易部门份额扩大的地区,生产效率提升处于劣势。尽管这种现象在我国普遍存在,以北方地区更为严重。“倾斜性”政策引致地区生产部门结构非对称变化,地方政府的介入加剧了这种变化的空间异质性,形成了区域发展差距的重要来源。不论南方或北方城市,在第一阶段“倾斜性”政策效果几乎没有差别,在第二阶段,就两部门结构比与“倾斜性”政策效果看,南方地区相对更有优势,经济发展速度更快。另一方面,尽管“倾斜性”政策会提高所有欠发达地区的不可贸易部门份额,但是欠发达的南方城市不可贸易份额与区域政策CATE的相关性更强。相对于北方城市,2012以来南方城市不可贸易部门生产效率提升更快,这便是近年来南北方发展差距拉大的另一重要原因。统计结果表明,不同地区不可贸易部门份额与“倾斜性”政策效果的关系有明显差异,不可贸易份额更大的南方城市,CATE更大,但北方地区该相关性不明显。

针对“倾斜性”政策效果的时空异质性和区域发展新分化特征,本文建议如下:(1)重新梳理财政转移、基础建设与土地审批等区域政策的长短期利弊关系,意识到这些政策的区域异质性效果以及不可持续特征。避免出现因政府干预行为而产生区域发展分化的新来源。之前政策扶持下很多工业园区(尤其是欠发达地区)出现了效率低下,资源浪费的现象,这些巨大投入却对区域收敛作用并没有预期明显。(2)未来区域政策重心应当向如何提升欠发达地区人力资本积累方面倾斜。加大对中西部的教育、科研、医疗服务和住房市场投入和建设力度,营造有利于人才成长的氛围,形成高效的创新创业新机制,这样利于地区长期发展收敛。(3)区域政策更加精细化、专业化,从国家层面为欠发达地区的中小企业发展提供支持,目的是提高其市场化程度和贸易参与度,重点是帮助这些企业完善和强化产业链供应链。

① 人均GDP数据来自Wind,南北城市划分以淮河—秦岭为界。

② 将城市生产部门分可贸易和不可贸易两个部门。

③ 根据有向数据的图论思路选取四大区域中不同GDP级别城市样本,篇幅限制,名单备索。

④ 277座地级及以上城市包括北方城市130座,南方城市147座;由于篇幅限制,详细列表省略。

⑤ 依据《中国城市统计年鉴》将可贸易部门以下九类:制造业、批发零售贸易业、交通仓储邮电业、信息传输计算机服务和软件业、金融保险业、租赁和商业服务业、科研综合技术服务业、文化体育和娱乐业。不可贸易部门分为十类:卫生社会保险和社会福利业、公共管理和社会组织、农林牧渔业、电力煤气及水生产供应业、建筑业、住宿餐饮业从业、房地产业、水利环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、教育文广播影视化业。

⑥ 将北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南除外,其他省份所管辖的地级市及以上城市均接受区域倾斜政策干预,处理变量设为1。样本城市有277座,以传统的秦岭—淮河为界,北方城市为130座,南方城市为147座。

⑦ 限于篇幅,分析表格省略,若有需要,可向作者索取。

| [1] | 胡尊国, 王耀中, 尹国君. 落后地区的城镇化与工业化——基于劳动力匹配视角[J]. 经济评论, 2016(2): 98–111. |

| [2] | 亢宇君, 刘晓辉. 可贸易品部门企业异质性、出口产品分散化与实际汇率[J]. 世界经济, 2019(12): 166–188. |

| [3] | 李兵, 郭冬梅, 刘思勤. 城市规模、人口结构与不可贸易品多样性——基于“大众点评网”的大数据分析[J]. 经济研究, 2019(1): 150–164. |

| [4] | 刘秉镰, 边杨, 周密, 等. 中国区域经济发展70年回顾及未来展望[J]. 中国工业经济, 2019(9): 24–41. |

| [5] | 刘华军, 刘传明, 孙亚男. 中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究[J]. 中国工业经济, 2015(5): 83–95. |

| [6] | 陆铭. 城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在与未来[J]. 经济学(季刊), 2017(4): 1499–1532. |

| [7] | 陆铭, 李鹏飞, 钟辉勇. 发展与平衡的新时代——新中国70年的空间政治经济学[J]. 管理世界, 2019(10): 11–23. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.10.003 |

| [8] | 陆铭, 向宽虎, 陈钊. 中国的城市化和城市体系调整: 基于文献的评论[J]. 世界经济, 2011(6): 3–25. |

| [9] | 邵朝对, 李坤望, 苏丹妮. 国内价值链与区域经济周期协同: 来自中国的经验证据[J]. 经济研究, 2018(3): 187–201. |

| [10] | 孙久文, 张可云, 安虎森, 等. “建立更加有效的区域协调发展新机制”笔谈[J]. 中国工业经济, 2017(11): 26–61. |

| [11] | 唐保庆, 邱斌, 孙少勤. 中国服务业增长的区域失衡研究——知识产权保护实际强度与最适强度偏离度的视角[J]. 经济研究, 2018(8): 147–162. |

| [12] | 魏后凯. 中国城镇化进程中两极化倾向与规模格局重构[J]. 中国工业经济, 2014(3): 18–30. |

| [13] | 魏后凯, 年猛, 李玏. “十四五”时期中国区域发展战略与政策[J]. 中国工业经济, 2020(5): 5–22. |

| [14] | 魏守华, 杨阳, 陈珑隆. 城市等级、人口增长差异与城镇体系演变[J]. 中国工业经济, 2020(7): 5–23. |

| [15] | 赵进文, 苏明政. 劳动力市场分割、金融一体化与巴拉萨—萨缪尔森效应——基于省际面板平滑转换模型的检验[J]. 金融研究, 2014(1): 16–28. |

| [16] | Athey S, Imbens G. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, 113(27): 7353–7360. DOI:10.1073/pnas.1510489113 |

| [17] | Dix-Carneiro R, Kovak B K. Margins of labor market adjustment to trade[J]. Journal of International Economics, 2019, 117: 125–142. DOI:10.1016/j.jinteco.2019.01.005 |

| [18] | Fagiolo G. The international-trade network: Gravity equations and topological properties[J]. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2010, 5(1): 1–25. DOI:10.1007/s11403-010-0061-y |

| [19] | Gollin D, Jedwab R, Vollrath D. Urbanization with and without industrialization[J]. Journal of Economic Growth, 2016, 21(1): 35–70. DOI:10.1007/s10887-015-9121-4 |

| [20] | Knittel C R, Stolper S. Using machine learning to target treatment: The case of household energy use[R]. NBER Working Paper No.26531, 2019. |

| [21] | Kolaczy E D, Csárdi G. Statistical analysis of network data with R[M]. New York: Springer, 2014. |

| [22] | Samuelson P A. Theoretical notes on trade problems[J]. The Review of Economics and Statistics, 1964, 46(2): 145–154. DOI:10.2307/1928178 |

| [23] | Sen A, Smith T E. Gravity models of spatial interaction behavior[M]. Berlin, Heidelberg: Springer, 1995. |

| [24] | Taylor P J, Hoyler M, Verbruggen R. External urban relational process: Introducing central flow theory to complement central place theory[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2803–2818. DOI:10.1177/0042098010377367 |