2021第47卷第11期

一、引 言

统筹发展和安全,增强忧患意识,做到居安思危,是中国共产党治国理政的一个重大原则(习近平,2020)。中国共产党用百年时间从一个新生的革命组织发展成为领导世界第二大经济体的执政党,在建立起一套行之有效、具有中国特色的金融治理体系的同时,以世所罕见的经济发展奇迹对这一命题进行了掷地有声的回应,表明发展和安全始终贯穿于经济社会发展的各个领域(赵建平,2021)。因此,从统筹“发展和安全”这一主线出发,立足史料考察中国共产党在这一过程中形成的历史经验和治理逻辑,并以此为基础,通过马克思主义视角的学理化研究提炼其独特优势,对于研究党在金融治理乃至国家治理体系中的定位和作用具有重要意义。

要深入理解中国共产党在统筹“发展和安全”中的独特优势,就有必要提炼党在百年金融治理历程中的经验和理论逻辑以及治理逻辑。已有文献虽然也做出了一些研究,但仍然难以达到这一要求。从历史经验和逻辑线索来看,我国近代金融史的系统研究仍大多聚焦于北洋政府、南京国民政府时期中的某个特定时段(金普森和王国华,1991,1993)、特定对象(吴景平,2019;颜色等,2020)、特定区域的金融发展规律探索(杜恂诚,2012,2015),而包含中国共产党革命时期金融治理实践在内的金融史文献相对较少。现有研究中国共产党革命时期的金融史文献,主要从根据地金融机构(姜宏业,1985;刘国昆,1998)、金融政策(田霖霞,1996)、货币发行(陈安丽,2000)、银行业务(李金铮,2000)、货币斗争(汪澄清,2005)等五个方向展开史实梳理。这些梳理可以总结为两个特征:一是党早期金融事业的形成始终是围绕多个目标而非单一目标展开,主要以革命斗争(或对敌斗争)目标与根据地工农业生产目标为主线(贾秉文,1995)。二是党早期金融事业的发展演变过程具有连续性。例如,李祥瑞(1985)从金融机构的角度指出,苏区银行机构与边区银行机构间存在组织和业务上的承接性;马洪范(2006)认为独立自主的金融发展政策、审慎的货币发行政策、严格的金融管理政策为实现国家有能力掌管本国金融奠定坚实基础。这类研究尽管为早期中国共产党的金融事业发展研究提供了多样的分析视角和有力的史实支撑,但也存在一些局限。一方面,由于我国近代其他统治区域的制度、物质基础、群众结构等先天条件与中国共产党革命根据地的条件差异较大,因此其治理经验和教训的参考意义较为有限,难以深入认识中国共产党领导下的金融治理逻辑演进;另一方面,虽然有关党的近代金融史文献在某一特定历史阶段或特定领域进行了深入挖掘和研究,但这些研究对中国近现代金融治理发展的梳理缺乏线索串连,更缺乏将相关历史经验加以分析和提炼的逻辑框架和理论基础。尽管也有个别文献提及了马克思金融理论与中国共产党金融思想间的内在关联(刘壮,2018),但这些研究尚欠缺学理深度,有待进一步发展。

从治理逻辑来看,已有讨论国家治理体系的文献大多集中于政府和市场两者间关系的研究。青木昌彦和周黎安(2001)借助博弈论工具提出了全球国家或地区制度演化的多样性特征,这一分析框架背后暗含的是政府和市场间的二元对立关系。但国内大多数学者认为政府与市场的关系是可以协调的,如田国强(2012)提出市场和政府是“有效和有为”的关系,政府要减少行政干预以激发市场内在活力;刘国光和程恩富(2014)则认为两者关系是互补调节关系,通过各自优势调节对方的功能失灵以期形成“高效市场”和“高效政府”;胡钧(2014)和袁恩桢(2016)也认为市场在资源配置中起决定性作用,同时政府要提高驾驭市场能力以服务于社会目标,从而形成“双强关系”。虽然国内学者对这一问题进行了较为深入的研究,但他们的分析仍大多局限于政府与市场二元关系的基本框架,尚未完整揭示构建政府与市场良性协同关系的理论条件,这使得相关文献的理论设想在现实中难以真正走出二者对立的困局。要回应好这一命题,实现对我国国家治理体系内在互动关系的全局性、系统性认识,就不能忽略作为执政党的中国共产党在治理体系中的作用,因此需要通过揭示中国共产党参与治理活动的独特优势,形成对于中国共产党、政府、市场三者关系的正确认识。

基于以上两个方面的文献梳理,本文在以下三个方面进行了探索:第一,研究视角的创新。本文从金融治理角度探讨了中国共产党的百年治理逻辑和独特治理优势,是对现有研究的进一步丰富。中国共产党治理下的金融体系,从稳固政党信用、强化主权信用到调动主权信用体系服务经济发展到实现创新激励的发展演化,是在统筹“发展和安全”这一主线下协调经济基础与上层建筑关系的重要抓手,反映了中国共产党的根本思想导向、战略目标导向和核心利益导向所分别带来的战略定力优势、调控能力优势和政治动员能力优势。这体现了中国共产党的领导是在明晰其同政府和市场两大主体权能边界的基础上,以短期引导为具体意志体现的长期战略领导,有力支撑了其治理优势的独特性。第二,历史逻辑的串连。本文对建党初期的史料进行全面梳理,并将中国共产党百年金融治理的历史逻辑置于“发展和安全”这一主线中进行考察,发现中国共产党领导下的金融治理实践,在实现实体经济从个体化、分散化向集体化、规模化直至集成化发展的同时,还实现了安全观从政党安全、主权安全向经济安全乃至总体国家安全的深化,体现了党的金融治理在“发展和安全”两大维度历史逻辑的统筹协调,形成了较完整的历史脉络和分析框架,填补了现有研究的空白。第三,治理逻辑的拓展。本文基于马克思主义视角进行学理分析,进一步发展出中国共产党、政府与市场的三元治理框架。从三者关系的建构来看,党的战略定力优势保证了政府面向市场决策的连续性和稳定性,而其权能调控能力和政治动员能力优势又使得党能够在政府和市场间发挥利益引导和平衡作用,这形成了中国共产党拥有更高治理效能的两条权能路径。党的战略定力、权能调控能力、政治动员能力同政府的组织实施能力和市场的资本增殖能力既拥有不同的功能定位,又在权能调控方面相互协调、相互约束,形成了具有中国特色的国家治理体系。

本文余下部分安排如下:第二至五部分以“发展和安全”为主线对不同阶段中国共产党领导下的金融治理进行史实梳理;第六部分在总结前四部分的基础上提出中国共产党在治理体系中的独特定位和独特优势;第七部分在第六部分理论分析的基础上建构了中国共产党、政府与市场的三者关系框架;最后是研究结论与启示。

二、实业发展与政党安全:革命时期的金融探索①

20世纪20年代,革命根据地要素禀赋的严重缺乏使其难以形成独立、自主的实业基础和统一、完备的金融市场。作为无产阶级革命力量的一大重要主体,早期中国农民阶级虽然是国民经济的主要力量 ,但由于饱受外货输入所带来的通货膨胀之苦、土地变卖后被地主及雇主剥削之苦和兵乱灾荒之下的高利借贷之苦 ,使得他们成为当时中国共产党在经济层面团结农民阶级、凝聚民意基础和壮大革命力量的突破口。1922年11月,中共中央首次明确提出“利用此等公款及富农合资组织利息极低的借贷机关 ”的思路;1927年3月19日,毛泽东等再次提出设立农民银行,解决高利贷问题。自此以后,金融机构都始终保留着以“低息贷款”为主要特征的农民(或工农)借贷机关属性,这成为党在包括大革命、土地革命乃至延安时期在内的革命时期实施早期金融探索的历史主线,也是中国共产党经济和金融事业的发展起点。早期金融体系旨在通过信用观念、信用制度的萌生和发育,来实现以实业发展为主要内容的经济目标和以稳固民意基础为主要内容的政党安全目标的有机统一。遵循这一路径,中国共产党及其领导的苏维埃政权开展了根据地金融的一系列探索。

(一)确立基本物质基础,支持以农业经济为主的实业发展方向

实业基础是形成和开展一切金融活动的根本前提。围绕以下两大条件,中国共产党为早期金融体系支持实业发展提供基础:

一是通过对劳动者的身份解放和生产激励建立以广大无产阶级为主体的要素基础和政治基础。伴随各根据地苏维埃政权的筹建与创立,各地陆续以工农兵代表大会的方式取消了租佃契约和其他剥削农民的契约,还废除了以资本家典当和封建地租制度下借钱、借谷、卖青苗等高利贷债务为主要内容的金融剥削制度,并通过政治没收的方式准许工农劳苦群众无价取当。一方面,劳动力的解放确保工农业基本生产活动的开展,为早期金融支持提供物质基础;另一方面,早期民意基础为确立党的政治根基提供支撑。

二是通过建立相对完整的产业组织体系实现信用支持与实业发展的良性互动。1934年1月21日,毛泽东在第二次全国苏维埃代表大会上提出,“尽可能地发展国营经济和大规模地发展合作社经济”,赋予了农业经济和合作社经济主导地位,②间接引导了根据地金融机构的优先信用支持方向,让“银行的资本,最大部分要用于帮助合作事业的建立与发展”。 ③一方面,通过发放低息耕牛贷款和农具贷款积极增加农贷,以促进劳动力生产积极性;④另一方面,通过现金贷款和实物贷款相结合的方式,迅速充实农业生产资料和农业细粮增收,实现农业信贷的“放得准,放得对”(张水良,1980),这在特定历史条件下具有积极意义。

(二)建立基础信用和信用发行机制

中国共产党始终以维护好各根据地苏维埃政权的稳定运行为前提,兼顾对金融信用体系的维护。这一阶段的根据地金融信用发行机制主要包含以下三个方面的内容:

一是适度发行纸币。发行纸币的举措既关系到根据地实业基础是否得以进一步发展的问题,也关系到包括物价在内的一系列涉及市场秩序和社会秩序的稳定问题。苏区时期和延安时期有着类似的纸币发行背景,因而发行目的较类似,主要表现在两个方面:一是整顿近代中国货币市场上金属货币与信用货币相互割据的混乱局面;二是通过信用发行,形成在国民党的经济封锁和军事封锁下的反封锁斗争形势,避免根据地和边区的金融信用崩溃(高西莲,1993)。

二是以稳控风险为前提,沟通“白区”边贸。苏区时期和延安时期有着相似的被经济封锁和军事封锁的背景,苏区主要是因为经济基础薄弱,而延安革命根据地还存在财政超支、边币法币黑市投机等市场失序因素。针对这一问题带来的金融风险,苏区时期通过发行兑换券的方式规定票据只可购买苏区剩余产品而不兑换银元,从而缓解了苏区银元支付和产品外销的压力。而在延安时期,在大力发展边区生产的基础上,一方面通过货币发行“大吞小吐”地有计划调节,明确银行同其他部门的信用往来属性,实现对物价和法币比价的稳定作用,另一方面在陈云的领导下实现了边币与法币灵活适度的兑付机制,使边贸活动中的潜在信用风险得到有效控制。

三是以确保币值稳定和市场流通有序为前提,稳固信用体系。中国共产党早期维护金融安全、稳固信用体系的举措可归结为两个方面。首先是实现四个方面的纸币信用承诺管理:一是承诺纸币作为信用货币同等行使货币的职能,与金银流通一致;二是承诺通过备足银行准备金,以保证纸币信用受到质疑时群众可以用纸币足额兑换白洋;三是承诺纸币在社会上参与交易活动与其他现洋同值使用;四是承诺对伪造纸币实施治理,并通过纸票盖印、货币用纸中掺羊毛(中国人民银行党委理论学习中心组,2018)等技术手段防止伪造的苏区纸币流入市场。这些承诺的贯彻执行使得纸币的信誉逐渐上升,纸币流通逐步取代白银成为主要交易媒介。⑤其次是货币发行总量的管理,即通过严格控制纸币的财政性发行来保障人民群众平稳的生产生活。根据地时期⑥和边区时期⑦的政策实践所形成的正反两方面教训,反映出党的审慎发行原则的确立与贯彻既是当时薄弱经济基础条件下的无奈选择,也是中国共产党在早期金融治理过程中兼顾政权安全核心利益的集中体现。自此之后,党的核心意志同金融体系的发展与治理进程也就产生了关联。

三、工业化建设与主权安全:集中计划体制时期的金融体系形成

新中国成立后,实现与国家主权安全等核心利益密切相关的工农业集体化生产成为经济建设的主要方面。在解放区国营经济实践经验和苏联模式的影响下,新中国逐步建立起了适应国家主权安全需要的高度集中的计划经济体制。

一方面,以“人民币”为本币的新型货币制度的建立为新中国成立后的国民经济恢复建设提供了稳定的信用保障,实现了我国金融信用体系从以战时筹款为重心向以经济建设为重心的过渡。1948—1949年,华北人民政府对金银流通予以全面管制,明令禁止金银带出解放区或走私倒卖,树立中国人民银行在货币发行领域和外汇管制上的权威地位,禁止除银钱业外的其他公司行号经营存放款、汇兑、贴现等业务,并要求银行禁止开展涉及外币交易、有价证券等相关业务。对人民币本币地位的强化有效稳固了人民币的法定地位,有力整饬了市场流通秩序,为我国金融发展步入持续的相对稳定时期提供了良好的交易流通环境。

另一方面,建立以“大一统”为特征的经济金融管理制度,成为我国早期适应经济发展与形势变化需要的主要治理模式。在领导我国实现工业化道路的过程中,中国共产党把“重工业、轻工业和农业的发展关系问题”放在主要位置,并在党的八届十中全会上明确提出以农、轻、重为序,农业为基础,工业为主导的建设方针,这为当时三类产业实施有计划的金融调拨提供了路线依据。在这一体系下,银行信用发行和派生体系的自主性也呈现出“高度统一、高度计划”的鲜明特点。“高度统一”即基于列宁提出的“银行国有化”思想和苏联“三个中心”职能构架基础上的银行体系组织结构的统一。在这一框架下,中国人民银行不仅作为信贷中心集中绝大部分信用贷款,而且还作为现金结算中心和出纳中心监管市场主体的现金用途、流向和信贷偿还情况,“成为部队、机关、团体、国营企业、合作社的总的帐务会计机关”。 ⑧ “高度计划”即国家银行在货币调配上的高度计划性:一来作为国家指定的“现金调度的总机构”, ⑨市场上货币资金集中于中国人民银行进行统一分配划拨;二来银行的实际运作按照信贷与现金出纳的“两个计划”进行,具有明显的指令性计划管理特征。

新中国早期的金融体系实现了交易流通秩序的统一,但在计划经济体制和经济基础薄弱的双重约束下,金融体系尚不具备自主信用派生的条件,客观上起到了充实财政力量、辅助产业资本发展的“第二财政”作用,是巩固国家主权信用、服务主权安全利益的重要补充渠道。

四、经济发展与经济安全:改革开放时期的金融深化

改革开放后,市场对经济运行调节作用的重要性日益凸显。多元化市场信用的产生使得这一时期的金融治理初步探索出社会主义市场经济环境下应对经济安全问题的金融监管体系,主要表现为四个方面。

(一)“金融核心论”从宏观上明确了金融在实体经济发展中的地位和作用

革命时期和计划经济时期,金融从属于财政的属性限制了其资源配置功能的充分发挥,而1991年初邓小平明确提出“金融很重要,是现代经济的核心。金融搞好了,一着棋活,全盘皆活”的观点,⑩正式确立了金融体系的独立性和核心地位,并逐渐成为宏观间接调控的主要手段。伴随这一变化的首先是实体经济所有制结构的变化:一方面,国有企业开始转变经营机制,探索以扩大企业自主权和确立各种形式的经济责任制为主要特征(王东京,2018)的现代企业制度;另一方面,以工商业为主的非公有制经济在金融支持下快速发展,进而带动了包括统一市场规则体系、理顺市场价格体系、深化流通体制改革在内的市场经济体制的建立,反过来又倒逼了公有制经济的市场化改革。

(二)“银行论”“证券论”从金融结构上明确了这一时期金融的发展属性

对金融定位和作用的认识变化推动了金融体系职能发生了根本性变革。在以银行为代表的间接融资方面,邓小平著名的“银行应该抓经济,……作为发展经济、革新技术的标杆”“要把银行真正办成银行”论断,⑪从路线上明确了银行性质从主掌计划和分配的“算账、会计”属性向充实国内资本、推动市场化商业化进程的“第一推动力”和“持续推动力”属性的转型,信用体系建设也正式从单一化主权信用向多元化市场信用协调发展的方向转型。四大国有专业银行的恢复确立了我国以“农业、外汇外贸、基本建设投资、工商信贷与储蓄”四大专业职能为支柱的间接融资金融体系。此后,政策性金融、商业性金融的分离又进一步推动商业银行职能的细化,逐渐形成了地区行、城商行、农商行等适应不同资本结构需要的商业银行形式,实现了同实体经济的多元化信贷需求的更好结合。在以证券为代表的直接融资方面,邓小平提出的“允许看,但要坚决地试”的思想推动了我国股份制经济和证券市场的快速兴起,⑫在融资实践中陆续发展出主板、中小板、创业板等资本市场板块,为不同所有制企业,特别是非公有制企业的发展提供了融资支持,日益成为支持和推动市场主体快速发展的重要力量。

(三)“金融国际化论”从金融开放上实现了对国内实体经济发展的促进作用

金融国际化,首先是货币汇兑国际化。早期在邓小平的支持下,我国以上海为依托,通过吸引营业性外资机构入驻来建立金融中心,实现了人民币汇兑同国际接轨的初步探索。在此基础上,1994年、2005年、2015年我国又分三次实施了汇率形成机制改革,实现了人民币汇率形成机制的市场化、弹性化。其次是促进实体经济参与国际分工的国际化。在自力更生的基础上形成多边国际贸易合作,以此促进实体经济积极融入全球化进程,形成实体经济的更大发展空间。金融国际化有效促进了外资参与我国市场化发展进程,带动了我国的外汇储备快速增长。

(四)在推进金融深化进程中形成兼顾经济安全的现代金融监管体系

金融深化的推进加速了金融监管体系的转型,在市场化的实践探索中不断深化市场主体活动与经济发展安全间的关系。这一时期,金融监管体系的完善主要体现在两个方面:一方面,在监管架构上发生了从“真正的中央银行”和“真正的商业银行”的“两层银行制”行政架构,向以中国人民银行、中国银监会、中国证券会、中国保监会为主体的“一行三会”分业监管框架转型,形成了基于各自功能定位和职能边界的监管模式;另一方面,在法律制度层面上,《中国人民银行法》《商业银行法》《票据法》《保险法》等一系列金融监管法律的陆续出台与实施,使得我国初步形成了社会主义市场经济条件下的金融监管体系。

五、高质量发展与总体国家安全:新时代的金融治理

改革开放时期我国实现了以资本驱动为主要特征的实体经济规模化、产业化和金融体系的日益深化,但金融的快速发展引发了实体经济在高端制造业上的发展不足、金融服务实体经济的属性逐渐丧失等问题。这不仅影响了经济安全,而且可能对其他领域的安全稳定构成潜在威胁,亟需建立适应实体经济高质量发展的金融体系。面对新形势下金融治理变革的迫切需要,以习近平同志为核心的党中央以改革为主线,在着力推动实体经济向创新这一纵深方向发展的同时,将新时代的金融治理置于总体国家安全观的治理框架下,推动新时代的金融治理变革向适应服务实体经济高质量发展的方向稳步迈进。

(一)从总体国家安全观高度明确金融在实体经济发展中的服务属性

习近平多次明确强调金融服务实体经济的重要性,并用“金融是实体经济的血脉”来形容两者之间的关系。⑬针对小微企业和科创企业融资难、融资贵问题及其对稳定就业和驱动创新的潜在损害,以及金融虚拟资本无序膨胀可能对信用基础乃至执政党民意基础造成的国家安全风险,习近平从回归本源、优化结构、强化监管、市场导向等四个维度擘画了党领导金融治理的总体路线图,提出从“创新和完善金融调控,健全现代金融企业制度,完善金融市场体系,推进构建现代金融监管框架,健全金融法治”五个维度完善金融治理的具体方向。⑭这一方面凸显了党的金融治理思路从过去注重金融监管制度完备性向充分运用市场化手段实现可持续经济发展与金融治理兼顾的转变,另一方面也深刻体现了总体国家安全观在党对金融治理领导中的重要性,是对“发展和安全”内涵的进一步丰富和深化。

(二)构建适应现代金融与实体经济良性发展需要的监管框架

在完善金融监管结构方面,这一时期主要体现了从分业监管向复合型监管转变的特征。2018年3月,我国的金融监管机构体系从前期的“一行三会”向“一委一行两会”转变,即国务院金融稳定委员会、中国人民银行、中国证监会和中国银保监会。监管结构的变化,一方面在承继了一定分业特征的前提下,通过对银行和保险监管机构功能的整合使得监管核心从过去单一的机构监管向复合的功能型监管转变,有利于更好管控包括“影子银行”在内的表外资金监管;另一方面,新增国务院金融稳定委员会的架构提供了各分业监管机构横向的议事协调机制,避免了过去分业监管“只管自家一亩三分地”的灰色地带问题,也有益于避免金融衍生品滋生的制度套利大行其道对市场秩序的不利干扰。

(三)以高质量发展实体经济为主线引导金融体系服务实业创新发展

监管部门针对金融产品结构日益多元化的特点采取差异化金融监管策略,在完善金融市场体系运行规则的同时引导金融体系服务实体经济平稳运行、激励技术创新,形成了新时代国内宏观金融治理的总体思路。在银行等间接融资渠道方面,以央行“货币政策+宏观审慎政策”为双支柱框架的金融调控政策注重市场流动性和宏观经济稳定性的合理统筹,一方面对银行高风险高杠杆的金融产品予以从严监管和清退,另一方面则通过市场化利率或汇率报价机制改革,进一步实现金融产品定价的市场化,疏通金融机构的资本“堵点”,实现实体经济融资成本的进一步下降;在股票发行等直接融资渠道方面,则以大力发展融资市场为主线,积极为新兴企业和高科技企业开辟融资通道。2019年6月,以注册制为主要特征的科创板正式开板。这既有助于分散企业在初创时期或科技研发投入期的流动性风险,也有助于引导金融资本向挖掘(技术创新驱动下)实体经济潜在新场景的“创新激励”功能转变。

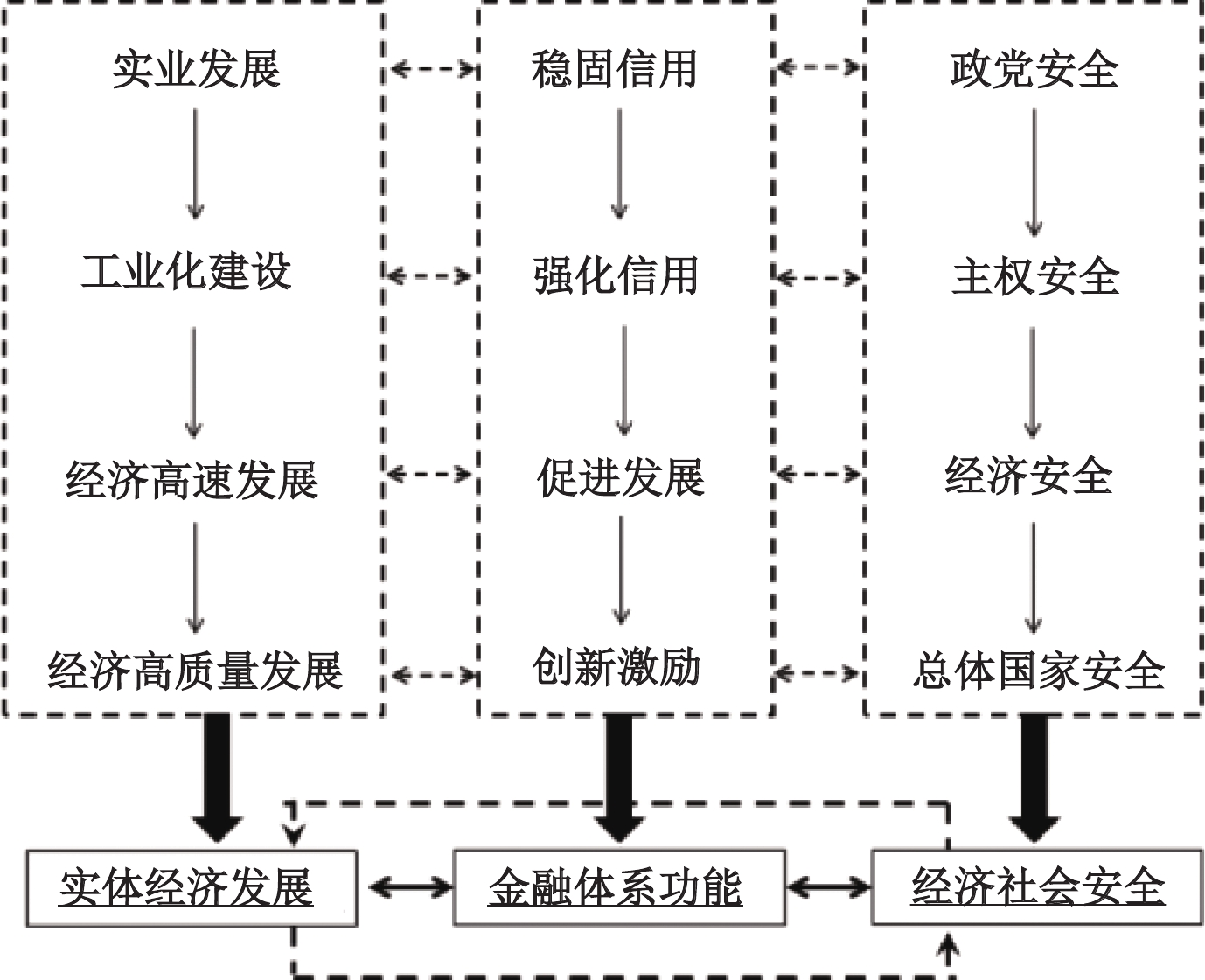

综上所述,百年来中国共产党领导下金融治理的逻辑和经验清晰地刻画了金融与实体经济关系的历史变迁。从实体经济的角度来看,实体经济依次经过个体化、集体化、规模化、产业化四个阶段。这一方面源自中国共产党对人民群众的广泛动员能力,另一方面则源自早期党领导下金融体系的形成与发展帮助实体经济从过去维持基本生产向利用充裕资本推动实体经济的创新激励转型,使得实体经济在新阶段得以由量向质转变,向纵深集成化迈进。从金融体系的角度来看,实体经济生产关系多元化推动金融体系同日益市场化的实体经济的对接融合,使得我国金融体系的功能从侧重分配属性向重视发展属性转变,形成了“稳定信用—强化信用—服务工商业快速发展—创新激励”四个阶段的功能表现。中国共产党的金融治理实践还体现出从早期以社会政治安全为主发展经济向以经济发展为主强化国家社会政治安全的阶段性变化,形成了以金融治理为纽带,发展与安全相互作用的“实体经济发展—金融体系功能—经济社会安全”三者良性循环,这背后离不开中国共产党立足人民主体性原则,统筹经济基础与上层建筑中“发展和安全”的关系。党的路线指引和通盘把握能力,彰显了党领导金融治理的独特优势(见图1)。

|

| 图 1 统筹“发展和安全”主线下中国共产党百年金融治理的历史逻辑 |

六、中国共产党领导金融治理的独特优势

中国共产党以从无到有、从有到强地建立政权(主权)信用体系的革命实践、治理实践为主线,通过党在金融形成、发展乃至治理各阶段的独特作用,走出了一条符合中国实际国情、符合国内历史发展潮流的金融发展道路。之所以能走出这样一条道路,是因为中国共产党在领导金融治理过程中彰显了其独特优势。这既包含了中国共产党在经济金融发展过程中的治理经验,也有不同历史阶段关于“安全”在国家发展中的内涵的把握与深化,因此对这一问题进行深入研究有助于更好地探析中国共产党在参与我国百年来金融治理历史进程中不可或缺的作用,具有重要意义。以下将从历史启示与核心要件两个方面对此进行探讨。

(一)中国共产党领导金融治理的历史启示:统筹“发展和安全”

1. “独立自主、自力更生”思想之于经济“发展和安全”的重要性。中国共产党是在“人民受了外来的政治力经济力压迫”“对于政治上的感觉力与组织力渐次发展”的背景下产生的,⑮对此中国共产党人有着清醒认识:第一,从总体安全观的角度来看,稳定的政权、强有力的权能所营造的稳定环境是抵御外来列强经济、政治等多方面侵袭的必要前提;第二,从发展观来看,独立自主的实业发展体系、合适普惠的融资渠道是避免农民出卖其仅有的土地要素换得基本生存资料的重要出路。边区时期,毛泽东进一步明确:“我们不能学国民党那样,自己不动手专靠外国人,连棉布这样的日用品也要依赖外国。我们是主张自力更生的。我们希望有外援,但是我们不能依赖它,我们依靠自己的努力,依靠全体军民的创造力。” ⑯此后,“独立自主、自力更生”便成为我党一以贯之的重要原则。

历史充分揭示了这一螺旋式上升的发展逻辑:革命时期党受制于经济基础,在同国民党的边贸活动中整体上处于被动,金融活动始终在支持革命建设和维护主体信用间艰难权衡,这在新中国成立后通过高度统一和集中的金融和经济体制,才实现国内经济建设独立运作的主动权;而在改革开放后,随着中国经济纳入全球经济体系,相对于西方国家,弱势的产业和信用基础使得我国不得不以廉价劳动力和初级加工品换取以美元为代表的外汇资本。在此后的发展中,这种全球化的“发展红利”逐渐受制于由国际分工所带来的经济发展瓶颈和由粗放生产所带来的经济“陷阱”,因而从历史视角看,这一融入全球化的进程是当时理性的被动融入决策,有待于在新的历史时期再一次化被动为主动。我国经济金融的发展历程清楚表明,单方面高度依赖外国、缺乏独立自主的经济体系都不可能具备应对高度不确定性的外部环境的基础。具有“内在韧性”的产业基础和金融信用体系是对内构建产业恢复、增产、转产能力,对外实现平等且相互支持的贸易的核心要素,是掌握本国经济发展主动权的核心所在。这种“内在韧性”的构建,在实体经济上体现为从过去以规模经济促进发展,向基于加强产业部门横向或纵向联系以实现技术创新、产品创新、市场创新的产业集成化转变;在金融体系上体现为从过去以有限开放实现的金融安全,向通过完善规则体系、监管体系、基础设施体系的高水平资本运作与人民币国际化进程下的高水平对外开放方向转变。

2. 注重“经济与政治的关系”在统筹社会整体“发展和安全”中的重要性。中国共产党在实践中发展出来的“经济基础—民意基础—主权信用—金融信用—强化经济基础—强化民意基础……”的调控路径,实现了我国从半殖民半封建社会向社会主义社会的形态变迁。在这一过程中,实体经济同金融体系的功能转型与发展变迁为实现党领导下的调控路径提供了基础,同时党的调控路径又反过来对实体经济发展和金融增信起到了积极作用,体现了中国共产党对经济基础与上层建筑辩证关系的充分、科学认识。

在此过程中,党在统筹“发展和安全”这一重大命题的过程中发挥了积极作用。革命时期,由于中国共产党的成立早于国内苏维埃政权的建立,⑰因此早期根据地的阶级基础和思想基础主要是在党的领导下形成和确立的。在长期外部封锁的历史条件和相对弱势的经济发展条件下,实现思想统领、路线统领下的革命建设、经济建设成为最大程度凝聚生产要素合力,以及最快速度稳固政权建设和经济建设的历史选择,这也使得党的领导在我国生产建设领域发挥了独特作用。新中国成立后至改革开放前,我国的党政关系和政治体制总体上沿袭了苏联的“党政合一”模式,外部封锁的持续使得党和政府的社会主义经济建设工作仍然是在确保国家的主权和经济安全的前提下开展的,党的领导仍然起到主要作用。改革开放以后,在党提出的以经济建设为中心的基本路线指引下,政府主导的市场规则与制度建构与市场主导的竞争演化间的互动关系起主要作用。此时,中国共产党表面上似乎淡出了这一阶段的金融治理进程,实则是在保证政府职能相对独立的前提下,掌握谋划国家发展路线方针、确立政治方向和目标等重要事项的权力,并在此过程中逐步明晰了市场化开放环境下中国共产党、政府和市场间的运作边界。可以发现,在我国金融与实体经济发展的过程中,不只是政府,中国共产党也在积极发挥治理作用,这体现在党和政府在实践过程中都在结合不同历史阶段的特点,最大限度地认识并尊重经济社会发展规律,但同时两者又立足各自权责,一以贯之致力于实现全局性的理性制度建构,这是区别于西方发达国家金融治理体系的本质特征。

(二)中国共产党领导金融治理的核心要件:“三大导向”与“三大优势”

从中国共产党领导的金融治理实践来看,“经济基础—民意基础—主权信用—金融信用—强化经济基础—强化民意基础……”的总体路径,反映了其更注重从“建立在特定经济基础之上的国家相对独立性”的经济社会发展规律来建构国家治理体系,符合马克思主义政治经济学中国家理论的立论基点。这使得作为执政党的中国共产党同西方政党产生了显著分野,在国家治理中彰显了其独特地位,主要体现为以下三个方面的导向:

一是根本思想导向。一方面,马克思主义政治经济学的理论特质具有高度抽象性和规律性,是着眼于社会形态运动和变化规律演进的社会科学理论体系。中国共产党作为马克思主义政党,在辩证运用马克思主义历史观和方法论认识社会发展变化的过程中,始终承袭了其对社会发展规律考察的长期性和稳定性特征。在以统筹“发展和安全”为主线的金融治理历程中,中国共产党从早期以政权(主权)信用支持实体经济成规模、成体系发展,到改革开放以来以市场化信用体系为纽带建立实体经济高质量发展反哺总体国家安全的良性循环关系,根本上正是源自对“经济基础与上层建筑”这一基本原理在不同历史时期的历史特点的统筹把握。另一方面,尽管不同历史时期的治理手段不同,但不论是革命时期解放无产阶级劳动力,还是新中国早期开展以公有制和集体所有制为主体的“一化三改造”,还是改革开放时期开放市场以激励“先富带动后富”的差异化发展,再到新时代通过监管方式和监管规则的优化来维护良性市场竞争环境、促进社会利益公平分配,都始终遵循稳健统筹劳资关系,处理当前利益与长远利益的关系,兼顾国家利益、集体利益和个人利益,处理积累与消费的比例关系这四项基本原则。⑱这充分表明,中国共产党的百年金融治理,在执政思想上始终坚持服务人民主体这一根本指向,始终坚持人民利益观作为中国共产党的立党宗旨和初心使命。

二是战略目标导向。一方面,从过程目标导向来看,党在不同历史阶段都善于把握主要矛盾的主要方面。中国共产党百年来的金融治理,在革命时期通过低息贷款支持农业生产和合作社经济,统筹的是“革命斗争与经济建设”的关系;在社会主义革命和工业化建设时期借助金融体系辅助国家财政投资来实现国家指令性计划资源配置模式,统筹的是“工业化建设同落后产业基础”的关系;在改革开放时期通过构建并完善社会主义市场经济和金融市场授信自主化,统筹的是“物质文化需要同落后的社会生产”的关系;在新时代通过引导金融体系支持创新驱动、包容和可持续的实体经济高质量发展,统筹的是“人民美好生活需要同不平衡不充分的发展”的关系。这些主要矛盾的提出,既一以贯之地坚持了开展经济建设这一“主要方面”,又根据主要矛盾的转化因时因势调整经济建设的重心,实现了对社会整体经济发展节奏的合理把握。另一方面,从终极目标导向来看,实现人的自由而全面发展是经济社会发展在理论和实践上的终极目标,这需要包括经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等在内的多维度社会现代化目标的高度集成与实现。近年来,在金融治理层面,以小微企业、城乡弱势人群为重点服务对象的普惠金融的实施推动实现了社会各阶层和群体的金融服务全覆盖;大宗商品市场、碳交易市场等多层次金融市场的建立与完善推动了市场定价机制下供需主体间金融服务的精准匹配;数字货币、天气期货等新兴金融基础设施、金融衍生工具的建设为今后金融高质量地服务社会经济发展进行了积极探索。金融普惠化、精细化、完备化发展的背后正是“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念在发展的政治立场、价值导向、模式和道路选择等问题上的具体表现。因此,这一终极目标的确立为过程性战略目标的确立明确了目标和方向,也为实现民族复兴和社会主义现代化目标提供了方向性指引。

三是核心利益导向。人民群众是中国共产党的执政基础,实现执政基础的长久稳固,关键在于贯彻“一切为了人民,一切依靠人民”的利益导向。要实现利益统一,执政者必须最大限度地代表人民意志,并且在执政上有具体政策表现。纵观中国共产党金融治理的百年历程,从土地革命时期向民众退还银行筹资股金、兑换红军票,到抗战时期“保护人民财富、支持生产”,到新中国成立前后迅速稳定市场、恢复经济,到改革开放之初“要把银行真正办成银行”,再到新时代坚持金融服务实体经济、保持宏观金融稳定的目标,党始终坚持国家银行以及后来中央银行的“人民”属性,通过宏观审慎的货币政策服务群众、服务实体经济,以彰显人民主体意志,实现了根本思想导向、战略目标导向、核心利益导向的协调统一。

与之相对应,以上三方面导向又分别彰显了中国共产党在领导和参与金融治理过程中的独特优势,具体表现在以下三个方面:

一是从长期角度来看,根本思想导向决定了党的战略定力优势。在抽象层面,中国共产党的金融治理始终坚定围绕解放和发展实体经济生产力展开,形成了以政权(主权)安全支持特定阶段实业发展、以金融体系为中枢推动实体经济发展与国家安全良性协同的总体思路。这种战略定力使得党的思想路线以内在连续性和高度稳定性实现了党立足实际运筹帷幄、总揽全局的定力;而在具体层面,这一连续性与稳定性使得党拥有抓取问题主要矛盾以及矛盾主要方面的能力和理论自信,因而在面对具体问题时,党的金融治理能够结合不同时期的历史条件和社会生产关系,通过政党意志宣示、市场预期引导等方式减轻短期波动对社会经济长期发展的负面影响。

二是从协调长期和短期角度来看,战略目标导向决定了党在调控能力上具有优势。在信息化、市场化的环境下,政府一方面要在微观主体上逐步放松管制,实现要素的自由流动和竞争环境的形成,而另一方面需要在宏观战略上通过政策导引来强化对公共资源的管理,以确立良性竞争的外部边界和发展前提,实现市场“竞争演化”和社会发展“理性建构”间的统筹。其中,社会发展“理性建构”的形成,在表面上是政府通过其组织力量在社会经济运作中展现的具体职责、技能与效力(冒佩华,2003),究其实质,这种“理性建构”力量的形成背后反映的是一个具有长期战略属性的政党意志的集中体现,而这种“理性建构”的贯彻是借由各级党组织嵌入各级政府体系而发挥其调控作用的。例如,通过开展绿色金融试点推动乡村振兴战略实施,在打赢脱贫攻坚战过程中通过定向货币政策工具实现金融精准扶贫等(中国人民银行党委理论学习中心组,2018)。党的这一调控优势,既是对政府权能的外部监督,又为政府把握宏观方向提供了指引。

三是从短期角度来看,核心利益导向决定了党在特定时期的政治动员能力优势。一百年来,中国共产党以人民利益作为自身的核心利益导向,积极统筹社会生产与人民生活的关系,在经济上实现了历史性变化,即从“必须给人民看得见的物质利益”,到通过发展帮助人民丰富物质利益,再到致力于帮助人民在实现物质利益的同时实现更大范围的权益。这种变化在一定社会条件下可以具体表现为非常时期所采取的特定举动,如土地革命时期群众放弃本利,退还银行股票以帮助苏维埃政府筹资,⑲抗日战争时期以生产运动动员、减租减息动员为主的经济建设动员,脱贫攻坚时期发动中央和地方各级机关事业单位推动定点扶贫等。这种以人民为中心的利益观,构筑了其同党政治动员能力间的正反馈关系;同时,这种政治动员能力的合理使用也为阻断公共事件的社会政治风险和系统性经济金融风险演化提供了宝贵时间。

由此我们可以进一步丰富“党的领导”在国家治理体系中的定位和内涵,即中国共产党的领导实质上是一种长期性的、战略性的、高稳定性的领导,但在面对短期或当期的现实偶发因素所带来的不确定性和不稳定性扰动时,党的领导又可以通过嵌入各级政府实体的各级党组织,借由各级政府的组织力量引导并稳定社会的短期预期,从而将这种抽象的长期领导通过短期内各级政府的具体措施予以平稳、有序的贯彻和传导。因此,中国共产党的领导并不是传统意义上的“政府干预”,而是在明晰其同政府和市场两大主体的权能边界的基础上,实现以短期引导为具体意志体现的长期战略领导。这种短期性与长期性领导的协调统一所带来的中国共产党的独特功能优势,是我国实现更高效能、更高质量金融治理的核心要件,也是与西方治理体系最大的不同之处。

七、进一步讨论:中国共产党、政府与市场的权能及其关系

中国共产党在根本思想导向、战略目标导向和核心利益导向下所充分发挥出来的三个方面领导优势,使其在金融治理实践中逐步形成了“以发展实业为基,以构建金融与实体经济良性关系为要,以实现人民群众利益共荣为本”的金融治理思想,确立了不同于西方政党的独特优势。这一独特优势得以形成的根本原因,在于中国共产党通过对政府与市场关系的统筹把握,在历史实践中构建和发展了具有中国特色的国家治理体系,从而强化了国家治理体系的内在韧性、提升了国家治理能力的总体水平,丰富了“发展和安全”这一命题的历史内涵,因此有必要将这一金融治理思想进一步上升至国家治理层面进行学理化研究。这里主要需要把握两个方面的问题:一是从国家整体来看,中国共产党、政府与市场间存在着何种互动关系;二是从政府与市场的关系来看,中国共产党在协调政府和市场的互动关系中起到何种作用。以下将在法治国家框架下,从两个方面来考察中国共产党、政府与市场间的关系:

第一,从三个主体的功能定位来看,三者各司其职但又相互联系。中国共产党是以马克思主义为指导,以“人民主体性”作为根本目标,通过不同历史阶段的战略谋划最终实现其意志和利益的组织,因此中国共产党实际是面向长期的决策实体;市场受资本力量驱使,以市场主体追求利润最大化为基本特征,追求短期经济利益,并通过资本对市场主体的激励实现其创新驱动功能;政府作为一个行政强制组织,是以其组织力开展治理活动的主体。这三者的关系表现为政府权能同时受到市场和党的双重约束:就“政府—市场”的关系而言,政府会及时调整和优化包括政策措施、管理规定在内的权能,以实现经济主体的良性竞争:从“党—政府”关系的角度来看,政府一般会基于党给出的战略路线和阶段性战略目标提出更为实际的政策实施规划纲要,这表明政府权能同时受到党的意志的调控。因此,政府需要调节党所代表的长期利益和市场所代表的短期利益的关系,是两者的连接点与协调器。

第二,从实现权能运行的角度来看,中国共产党在整个国家治理体系中的优势通过两条路径来体现:(1)中国共产党通过政府的组织力,将党的人民性意志通过政府的具体政策传导到市场,市场又反过来将其发展过程中的利益矛盾和诉求反馈给政府。此时,一方面政府在短期管理方面发挥其组织上的权能优势调控各方利益关系,另一方面政府在政策实践中发现的经验和规律又会被各级党组织所吸收,作为调整和优化阶段性战略目标和路线的决策依据,进而在此基础上展开新一轮循环。这保证了党领导下的政府政策的高度连续性和社会稳定性。(2)中国共产党通过权能调控能力和政治动员能力优势在“政府—市场”之间发挥利益引导和平衡的作用。从权能调控能力来看,在一些战略意义超过经济意义的部门(如公共事业部门和国家核心利益相关部门等),仍有必要采取以国有经济为主导的经济制度,这需要党的人民性意志在实际控制这类产业的发展改革部门中予以贯彻,体现其保卫国家和公共安全、实现人民福祉的重要意义;而在非核心经济部门,政府要让市场在资源配置中起决定性作用,构建符合现代市场经济发展要求的服务型职能机构,此时需要党通过各级党组织对政府行为实行权能监督,以明晰政府和市场间新的权能边界。从政治动员能力来看,在社会经济运行较为平稳的时期,资本及其背后的信息流活动较为活跃,党作为战略路线的制定主体可以通过定期颁布宏观路线方针信息的方式实现与市场的沟通,以信息引导资本的有序集中并参与社会发展建设;在出现市场失灵的特殊时期,党可以通过组织政府力量或开展群众动员等方式予以短期应对,以平抑突发事件的不确定性所带来的风险与波动。

因此,在国家治理体系运行的过程中,中国共产党的战略定力、权能调控能力、政治动员能力同政府的组织实施能力和市场的资本增殖能力拥有不同的功能定位,但在权能调控方面相互协调、相互约束,构成了图2所展示的中国共产党、政府与市场的三元关系。这种国家治理体系中的权能路径构建,是在充分尊重我国经济基础和上层建筑相互作用规律的基础上对百年来党的治理实践的经验和逻辑总结,具有历史性、科学性和可行性。

|

| 图 2 法治国家框架下中国共产党、政府与市场关系与权能路径示意 |

八、研究结论和启示

本文通过梳理中国共产党的百年金融治理过程中的经验和逻辑,基于马克思主义视角分析党在统筹“发展和安全”中的独特优势,并以此进一步探讨了中国共产党、政府、市场的三元关系架构。研究发现:(1)中国共产党的百年金融治理历程,以从无到有、从有到强地建立政权(主权)信用体系的革命实践、治理实践为主线,围绕形成、建立并强化独立自主的国家主权信用体系这一前提,以形成、建立并强化独立自主的实体经济循环体系为基础,形成、建立并强化独立自主可控的货币金融调控体系,从而实现了“经济基础—民意基础—主权信用—金融信用—强化经济基础—强化民意基础……”这一螺旋式上升的调控路径。以金融体系功能的阶段性变化为纽带,中国共产党领导全国人民实现了实体经济从早期根据地个体化和分散化发展向公有制特征鲜明的集中化、社会主义市场经济环境下的规模化高速发展,直至协同政府与市场促进高质量发展的转型。在这一过程中,逐步发展出了“政党安全—主权安全—经济安全—总体国家安全”四个阶段的“安全观”认知,实现了其对“发展和安全”两大历史逻辑辩证关系认识的不断深化。(2)百年金融治理的逻辑彰显了中国共产党作为马克思主义政党,具备考察社会规律的长期性、稳定性和执政思想上的人民主体性特征。这一根本思想导向,同其战略目标导向、核心利益导向所带来的战略定力优势、权能调控能力优势和政治动员能力优势,构成了中国共产党的独特治理优势。(3)中国共产党的独特治理优势进一步形成了我国独具特色的政党、政府和市场三元关系。其中,党的战略定力优势保证了政府决策的连续性和稳定性,而权能调控能力和政治动员能力优势又使得党能够在政府和市场之间发挥利益引导和平衡作用,从而通过这两条权能路径进一步提高国家治理效能,呈现出相互依存、相互协调、相互约束的特征。

本文立足中国共产党百年金融治理历史考察党在统筹“发展和安全”中的独特优势,且这一考察对认识党在国家治理体系中的定位、推动国家治理体系和治理能力的现代化具有一定指导意义:第一,金融不仅是现代经济体系的核心,也是近现代经济与政治关系的交汇点。经济金融领域风险与其他社会政治风险间存在通过金融体系双向传染演变的更大风险,这是中国共产党在金融治理过程中必须统筹“发展和安全”的重要原因。因此要在党的坚强领导下,通过切实防范化解金融的系统性风险,提升金融服务实体经济的能力,实现金融与实体经济的协调发展,进而保证社会经济的稳健运行。第二,面对政府和市场存在二元对立这一话题,要充分发挥中国共产党的利益引导和平衡作用,在法治框架内实现中国共产党、政府和市场三者的良性协调。第三,中国共产党立足发展实际运筹帷幄、总揽全局的能力彰显了党的领导的历史必然性。同时,党的独特优势也是构建中国共产党、政府、市场三元关系框架的前提条件,这对党必须长期立足“以人民为中心”的立党根本,始终保持其长期先进性和战略稳定性提出了强有力的历史要求。

① 这里所说的革命时期包含大革命时期、土地革命时期和延安时期(抗战时期和解放战争时期),即1922—1948年。尽管早期根据地较为分散,但各地实施的政策措施总体上没有明显差异(黄正林,2008a,2008b),因此本文针对土地革命时期的史料梳理主要是围绕闽浙赣省的有关史料展开的。

② 参见毛泽东:《毛泽东选集》(第一卷),人民出版社1991年版,第134页。

③ 参见中国人民银行江西省分行金融研究所:《闽浙赣省苏维埃银行》,1985年10月编,第156页。

④ 参见中国人民银行江西省分行金融研究所:《闽浙赣省苏维埃银行》,1985年10月编,第158—159页。

⑤ 参见中国人民银行江西省分行金融研究所:《闽浙赣省苏维埃银行》,1985年10月编,第147页。

⑥ 参见中国人民银行江西省分行金融研究所:《闽浙赣省苏维埃银行》,1985年10月编,第34页。

⑦ 参见中国财政科学研究院:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》(第五编),长江文艺出版社2016年版,第112—182页。

⑧ 参见陈云:《陈云文选》(第二卷),人民出版社1995年版,第123页。

⑨ 参见陈云:《陈云文选》(第二卷),人民出版社1995年版,第67页。

⑩ 参见邓小平:《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第366页。

⑪ 参见中共中央文献研究室:《邓小平年谱(一九七五—一九九七)》(上),中央文献出版社2004年版,第565页。

⑫ 参见邓小平:《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第373页。

⑬ 参见习近平:《习近平谈治国理政》(第二卷),外文出版社2017年版,第279页。

⑭ 参见央广网:http://news.cnr.cn/native/gd/20170717/t20170717_523853458.shtml。

⑮ 参见中央档案馆:《中共中央文件选集(一九二一—一九二五)》(第一册),中共中央党校出版社1989年版,第33页。

⑯ 参见毛泽东:《毛泽东选集》(第三卷),人民出版社1991年版,第1016页。

⑰ 中国共产党于1921年7月23日成立。中国建立的第一个县级苏维埃政权于1927年11月16日在广东省陆丰县(今陆丰市)成立。

⑱ 参见顾龙生:《毛泽东经济思想引论》,山西经济出版社1992年版,第83—85页。

⑲ 参见中国人民银行江西省分行金融研究所:《闽浙赣省苏维埃银行》,1985年10月编,第119页。

| [1] | 陈安丽. 浅谈中央革命根据地货币[J]. 金融与经济, 2000(12): 57–58. |

| [2] | 陈云. 陈云文选(第二卷)[M]. 2版. 北京: 人民出版社, 1995. |

| [3] | 邓小平. 邓小平文选(第三卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993. |

| [4] | 杜恂诚. 近代中国的政府公债与金融市场[J]. 财经研究, 2012(9): 37–47. |

| [5] | 杜恂诚. 近代中国金融业发展模式与社会转型[J]. 中国经济史研究, 2015(3): 15–24. |

| [6] | 高西莲. 简论抗日战争时期陕甘宁边区的金融比价与物价问题[J]. 延安大学学报(社会科学版), 1993(1): 53–58. |

| [7] | 顾龙生. 毛泽东经济思想引论[M]. 太原: 山西经济出版社, 1992. |

| [8] | 胡钧. 科学定位: 处理好政府与市场的关系[J]. 经济纵横, 2014(7): 9–12. |

| [9] | 黄正林. 1980年以来国内革命根据地金融史研究综述[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2008a(1): 168–174. |

| [10] | 黄正林. 20世纪80年代以来国内陕甘宁边区史研究综述[J]. 抗日战争研究, 2008b(1): 218–253. |

| [11] | 贾秉文. 晋察冀边区的金融事业[J]. 历史档案, 1995(2): 126–127. |

| [12] | 姜宏业. 革命根据地发展时期银行事业概述[J]. 近代史研究, 1985(1): 53–67. |

| [13] | 金普森, 王国华. 南京国民政府1927—1931年之内债[J]. 中国社会经济史研究, 1991(4): 96–103. |

| [14] | 金普森, 王国华. 南京国民政府1933—1937年之内债[J]. 中国社会经济史研究, 1993(2): 81–88. |

| [15] | 李金铮. 论1938—1949年华北抗日根据地、解放区的农贷[J]. 近代史研究, 2000(4): 178–212. DOI:10.3969/j.issn.1001-6708.2000.04.006 |

| [16] | 李祥瑞. 抗日战争时期的陕甘宁边区银行[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 1985(3): 24–32. |

| [17] | 刘国光, 程恩富. 全面准确理解市场与政府的关系[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2014(2): 11–16. |

| [18] | 刘国昆. 摇篮: 中华苏维埃共和国国家银行[J]. 金融与经济, 1998(9): 53–54. |

| [19] | 刘壮. 马克思金融理论与中国共产党金融思想[J]. 金融理论与教学, 2018(4): 39–44. |

| [20] | 马洪范. 中国近现代史上的金融政策(从明末到1949年)[J]. 中国金融, 2006(4): 69–70. |

| [21] | 冒佩华. 信息化条件下的政府经济权能探析[J]. 财经研究, 2003(11): 16–20. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2003.11.003 |

| [22] | 毛泽东. 毛泽东选集(第一卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1991. |

| [23] | 毛泽东. 毛泽东选集(第三卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1991. |

| [24] | 青木昌彦, 周黎安. 为什么多样性制度继续在演进?[J]. 经济社会体制比较, 2001(6): 30–39. DOI:10.3969/j.issn.1003-3947.2001.06.004 |

| [25] | 田国强. 世界变局下的中国改革与政府职能转变[J]. 学术月刊, 2012(6): 60–70. |

| [26] | 田霖霞. 抗日根据地金融政策的特点及历史作用[J]. 开发研究, 1996(6): 93–95. |

| [27] | 汪澄清. 货币之战: 论抗日根据地的金融稳定政策[J]. 中共党史研究, 2005(6): 42–47. |

| [28] | 王东京. 建立社会主义市场经济体制是伟大创造[N]. 人民日报, 2008-12-26(07). |

| [29] | 吴景平. 中国近代金融史研究对象刍议[J]. 近代史研究, 2019(5): 123–140. |

| [30] | 习近平. 习近平谈治国理政(第二卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2017. |

| [31] | 习近平. 习近平谈治国理政(第三卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2020. |

| [32] | 颜色, 辛星, 滕飞. 银行危机与政府干预——基于中国金融史的研究[J]. 金融研究, 2020(10): 113–130. |

| [33] | 袁恩桢. 政府与市场关系的历史演变[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2016(6): 19–23. |

| [34] | 张水良. 抗日战争时期解放区的农业贷款[J]. 历史教学, 1980(2): 31–34. |

| [35] | 赵建平. "统筹发展和安全": 理论意涵与创新策略[J]. 党政论坛, 2021(2): 4–9. DOI:10.3969/j.issn.1006-1754.2021.02.002 |

| [36] | 中共中央文献研究室. 邓小平年谱(一九七五—一九九七)(上)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2004. |

| [37] | 中国财政科学研究院. 抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编(第五编 金融)[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2016. |

| [38] | 中国人民银行党委理论学习中心组. 推进新时代金融事业高质量发展[J]. 中国金融, 2018(24): 12–14. |

| [39] | 中国人民银行江西省分行金融研究所. 闽浙赣省苏维埃银行[M]. 南昌: 中国人民银行江西省分行金融研究所, 1985. |

| [40] | 中央档案馆. 中共中央文件选集(一九二一—一九二五)(第一册)[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1989. |