2021第47卷第10期

2. 安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠 233030;

3. 鲁东大学 商学院,山东 烟台 264025

2. School of International Trade and Economics,Anhui University of Finance & Economics,Bengbu 233030,China;

3. Business School,Ludong University,Yantai 264025,China

一、引 言

自1989年第一份产业政策文件①正式发布至“十三五”规划出台,我国政府通过实施各种类型的政策影响着经济发展的方向(陈钊和熊瑞祥,2015)。而对于不同类型政策是否有效以及在什么条件下有效,学术界并没有形成统一的结论。各种区域政策、产业政策和开发区政策在某些方面的低效容易被误解为政府对地区经济发展的不当干预(赵勇和魏后凯,2015),而这种误解可能源于对政策效果的区分不到位或政策效应的识别不准确。例如,在实施产业政策时,一般伴随减税政策、财政补贴和土地补贴等一揽子计划,如何准确识别每一种政策效应是研究的难点(Neumark和Simpson,2014)。进一步地,如何准确分离出减税政策对经济增长的作用路径则更具现实意义。

本文旨在着眼于我国现实问题,以西部大开发战略中的减税政策为载体,运用新经济地理学探讨区域减税政策对企业生产率的作用效果和途径,这与当前经济发展的需要密切相关。现阶段,我国以实现“两个一百年”为奋斗目标,坚持质量第一、效益优先,推动经济发展效率变革。效率变革和区域协调发展的需求,让我们将焦点放在以西部大开发为典型代表的区域减税政策如何影响企业生产率。要素投入的增加和生产率的提升是企业产出增长的重要途径,而微观企业总产出的不断增加是宏观经济增长的主要源动力。因此,区域减税政策能否实现经济持续健康稳定增长的目标,取决于能否有效推动微观企业生产率提升。识别区域减税政策的作用效果及机制,对未来政策制定具有一定的启示。

本文研究的核心问题是区域减税政策对企业生产率的影响,并区分学习效应和选择效应两种作用路径。Baldwin和Okubo(2006)认为,区域政策之所以能够促进企业生产率提升,企业的选择效应和学习效应发挥了重要的作用,这也解释了“大城市的企业具有较高的生产率”的客观事实。一方面,大城市拥有方便的交通、大量的人才和良好的硬件设施等优势,会吸引很多的企业进入,企业之间的信息交流会带来技术溢出,进而提高企业生产率。另一方面,大城市中存在激烈的竞争,激烈的竞争会淘汰那些效率低的企业,从而留在市场上的都是生产率高的企业。Combes等(2012)构建了一个企业学习和选择模型,发现学习效应会提升所有企业的生产率,促进生产函数整体向右移动;而选择效应则主要是将生产率较高的企业留下,将生产率低的企业淘汰。类似的结论在日本(Arimoto等,2014)和智利(Saito,2008)的研究中也成立,而且选择效应大于学习效应。Gatti和Love(2008)以及Syverson(2004)分别基于意大利和美国企业数据的研究表明,选择效应和学习效应是造成各个地区之间生产率差异的主要原因,但两种效应有主次之分。国内学者也对这一问题展开了细致研究,发现良好的区域政策有助于学习效应的形成,这是因为:良好的区域政策为企业提供了政策支持,可以吸引更优秀人才和更高质量投资,而这反过来又会吸引更多的企业进入该区域(王永进和张国峰,2016)。

本文的创新之处在于:第一,在Forslid和Okubo(2014)的新经济地理模型基础上进行拓展,将企业异质性引入模型中,讨论区域政策如何因企业异质性而引致不同的实施效果。与已有研究相比,本文可以较好地区分企业的学习效应和选择效应,规避政策效果评估中无法准确识别的问题,从而为识别区域政策的微观效应提供了一个重要的理论框架。第二,本文将西部大开发区域减税政策作为一项准自然实验,构建三重差分(DDD)模型检验区域减税政策对企业生产率的作用,并通过区分学习效应和选择效应来探讨其作用路径,从而为识别区域政策的企业生产率效应提供了一个可供借鉴的思路。第三,现有文献认为,西部大开发促进实物资本积累进而影响经济增长,但政策效果不理想(刘生龙等,2009),可能存在“政策陷阱”(刘瑞明和赵仁杰,2015)和资源诅咒效应(邵帅和齐中英,2008)。本文借鉴王永进和张国峰(2016)的研究,对企业生产率的异质性政策效应给出了理论和实证解构。此外,现有文献大多分析西部大开发政策对宏观区域经济的影响,而较少关注其如何“落地”的微观效果。本文从微观企业生产率视角出发,考察一揽子政策中的减税政策效应,从而为西部大开发区域政策的效应评估提供了经验证据。

本文余下的内容安排如下:第二部分在理论模型分析的基础上提出本文的研究假说;第三部分为实证研究设计和变量数据说明;第四部分为区域减税政策对企业生产率的总体效应分析;第五部分从学习效应和选择效应两个方面考察减税政策对企业生产率的影响机制;最后为研究结论和政策启示。

二、理论模型与研究假说

(一)理论模型

近年来,我国市场化程度不断加深,企业对于政策变化的敏感度也不断提升(梁琦,2009),不同生产率企业对于区域减税政策的反应存在很大差异,从而政策实施效果也存在差异(梁琦和黄卓,2012)。本文在Forslid和Okubo(2014)的模型基础上加入区域减税政策,探讨区域减税政策对不同生产率企业的影响及其机制。

本文设定的假设条件如下:一个经济体中存在两个区域(i=1,2,分别代表相对发达区域和落后区域,对应下文中西部大开发减税政策边界线以东的地区和边界线以西的地区),两种生产要素(K和L),以及农业和制造业两个部门。对于农业部门,本文做以下假定:第一,规模收益不变;第二,农产品市场完全竞争,产品同质,价格可标准化为1,即

对于两个区域,本文做如下假定:第一,两个区域生产

1. 消费者行为

假定消费者对农产品和工业品的消费偏好完全相同。借鉴梁琦等(2012)的做法,消费者的效用函数和预算约束可以表示如下:

| maxqi(v),v∈[0,1];ZiUi≡α∫10qi(v)dv−β2∫10[qi(v)]2dv−γ2[∫10qi(v)dv]2+Zi | (1) |

| s.t.∫10pi(v)qi(v)dv+pziZi=yi+pzi¯Z0 | (2) |

其中,

通过对效用函数进行一阶求导,在满足效用最大化时,对工业品的需求函数可以表示为:

2. 生产者行为

在规模经济条件下,制造业企业要实现利润最大化,就需生产差异化产品中的一种而非重复生产,这就要求企业和生产产品种类之间存在一一对应的关系。本文研究区域减税政策对生产率异质性企业的影响,假设企业在不同区域的定位是不同的。受技术条件的限制,单个企业不存在分厂,只能保证一个工厂的盈利,这就导致企业不存在跨区域生产的可能性。假定每一个企业使用单位成本(用m表示)主要用于雇佣与其产出成比例的一定数量的员工。企业异质性主要表现在生产率差异上,假设低生产率企业生产一单位产品需要一单位劳动,则高生产率企业需要更少的劳动投入,这里简化为0。q表示企业的产量,则低生产率企业与高生产率企业需要的劳动投入分别为:

| Clei(q)=mq,Chei(q)=0 | (3) |

其中,he和le分别表示高生产率和低生产率企业。假设资本在区域间的分布是固定的,0≤N≤1表示在区域1投资的资本总量。由于企业不存在流动性,假定高生产率和低生产率企业在区域间的分布也是固定的,这两类企业的资本量可以用μ和1−μ(0≤μ≤1)表示。企业

3. 减税政策对不同生产率企业的影响

根据西部大开发的税收优惠政策,属于国家政策鼓励类产业的内资企业,企业所得税自2001年起10年内减按15%的税率征收;经省级人民政府批准的内外资企业,可以分别定期减征或免征企业所得税。本文对西部大开发区域减税政策进行简化,认为减税政策是政府给企业减轻税收负担或者吸引企业迁移至本区域的一系列税收优惠政策。这类税收优惠和税收减免政策可以看作是企业缴纳了应缴税费之后,政府再对企业进行税收返还。本文将这种税收返还在模型中定义为t,表示区域减税政策的减税力度大小。假定区域2实行了减税政策,则区域2中企业的收益函数可以表示为:

| πhe2=(1−λ)(phe22+t)qhe22+λ(phe21−τ+t)qhe21 | (4) |

| πle2=(1−λ)(ple22+t−m)qle22+λ(ple21−τ+t−m)qle21 | (5) |

其中,

假设全部企业的贸易与企业跨区域的分布及跨区域类型不相关,即当高生产率企业全部进入到区域1时,低生产率企业在区域1销售产品时同样能够获利。计算高生产率和低生产率企业在区域1和区域2的收益差,简化后可得:

| Δπle(sle,she,λ)=πle1−πle2=12∅[a−(b+c)(m+τ2−t2)] | (6) |

| Δπhe(sle,she,λ)=πhe1−πhe2=12∅[a−(b+c)(τ2−t2)] | (7) |

其中:

| ∅=[λ(τ−t)−(1−λ)(t+τ)]+cω |

| ω=λ(τ−t)P1−(1−λ)(t+τ)P2=[λ(τ−t)−(1−λ)(t+τ)][a+m(b+c)(1−μ)]+[λ(τ−t)2+(1−λ)t(t+τ)](b+c)2b+c−(b+c)[λ(τ−t)2+(1−λ)(t+τ)2]+[μshe+(1−μ)sle]2b+c |

根据式(6)和式(7),税收优惠对企业在不同地区的收益差和贸易成本具有弥补作用,同时对不同生产率企业的吸引力不同。由于

随着税收优惠政策(西部大开发的税收优惠政策)的实施,落后区域(政策边界线以西的地区)能够吸引相对发达区域(政策边界线以东的地区)的企业进入,从而提高地区产出和生产率。但新的市场格局下不同企业生产率提升的幅度不同,这取决于自身竞争力的高低、面临的市场规模以及边际产出对减税政策的敏感性等因素。

(二)研究假说

根据上述分析,本文认为税收优惠政策对企业生产率的影响主要来自两个方面。一方面,税收政策的影响体现为企业的迁移、集聚进而共享、匹配与技术扩散,本文将这一完整的技术传导路径总结为学习效应。学习效应具有空间“溢出效应”,即新进入企业会带来同区域的劳动力技术升级(Kline和Moretti,2014),政策优惠区的企业会通过学习效应实现企业生产率水平的提升(Duranton和Puga,2004)。规模大、人口稠密区域的企业能够在外部经济环境下实现更大的生产率优势,如Sveikauskas(1975)、Nakamura(1985)以及Rice(2007)认为企业生产率与所在区域规模存在正相关关系,Brülhart和Mathys(2008)认为就业密度衡量下的集聚经济能够促进企业生产率提升。此外,范剑勇(2006)、陈良文等(2008)以及刘修岩和张学良(2010)基于不同的样本数据也得出类似结论。作为一种税收优惠政策,西部大开发减税政策对企业生产率的影响路径与其他的减税政策具有可比性。由此,根据上文的推论和已有研究的观点,本文提出以下假说:

假说1:西部大开发减税政策能够通过学习效应提升区域内企业的生产率水平。

另一方面,不同生产率的企业对税收优惠政策的敏感度不同,税收优惠政策对低生产率企业更具吸引力。这体现了税收优惠对不同生产率企业的选择效应,低生产率企业的边际产出更容易受到税收优惠的影响,且税收优惠对其控制成本和发展生产有更大的提升作用,使其在与高技术企业竞争时能够获得一定相对优势。在高效率企业凭借自身的先发优势持续领跑的同时,低效率企业在税收优惠的作用激励下提升效率,从而缩小与高效率企业的差距。这有利于区域整体生产率的提高,最终会影响整个市场的生产率分布情况。由此,本文提出以下假说:

假说2:西部大开发减税政策能够通过选择效应提升区域内企业的生产率水平,且总体效率的提升是通过高效率和低效率企业不同的加速度及两者差距的缩小而实现的。

三、模型设定与数据说明

(一)识别策略设计

本文以2001年的西部大开发减税政策②作为政策冲击的准自然实验,该减税政策属于中央政府层面制定的政策,对企业来说属于外生的政策冲击。企业所得税是对企业经营所得进行征税,企业的税负转嫁能力较小,能够保证研究结果的有效性。为了准确识别西部大开发中减税政策的效果,本文首先构建西部大开发政策冲击的双重差分(DID)模型,然后与企业实际税负相交互构建三重差分(DDD)模型。此外,本文还在基准回归的基础上,将企业划分为税收优惠行业和非税收优惠行业两个组进行检验。如果税收优惠行业中减税政策对企业生产率的影响效果显著,而非税收优惠行业与之相反,则可以进一步确定西部大开发中的减税政策影响。

为使处理组和控制组更加可比,本文参考Almond等(2009)的思路,选取西部大开发政策中西部省界分界线左右两边的市域作为研究区域。利用中国工业企业数据库的地理信息与西部大开发的边界线进行匹配,筛选出政策边界线左右两侧的企业。本文通过研究边界线左右两侧的企业来识别减税政策的实施效果,分布在边界线两侧市域的企业面临的地理、气候和文化等条件非常接近,从而排除了这些因素对研究结果的干扰。

(二)模型设定与变量说明

为了检验研究假说,本文构建了如下三重差分模型:

| TFPickt=αTreati×ETRickt×YR2001+α1Treati×ETRickt+α2ETRickt×YR2001+α3Treati×YR2001+α4Treati+α5ETRickt+α6YR2001+βX+μi+λck+ξkt+εickt | (8) |

X表示一系列控制变量,根据企业生产率影响因素的现有文献,本文在实证模型中控制了以下因素:企业规模(ln_size)、资产负债率(lev)、资产报酬率(roa)、出口规模(ln_ex)以及获得的政府补贴收入(ln_faid)。

模型中

| 变量名称 | 变量符号 | 变量定义 | 均值 | 标准差 |

| 被解释变量 | ||||

| 企业全要素生产率1 | TFP_LP | 使用LP方法计算的工业企业全要素生产率 | 6.490 | 1.401 |

| 企业全要素生产率2 | TFP_FE | 使用FE方法计算的工业企业全要素生产率 | 0.832 | 1.147 |

| 政策变量 | ||||

| 西部大开发政策 | Treat | 企业是否受到西部大开发政策影响,是为1 | 0.286 | 0.021 |

| 政策实施时间 | YR2001 | 样本时间在2001年之后为1,之前为0 | 0.686 | 0.128 |

| 企业实际税负 | ETR | 企业支付的企业所得税除以营业收入(%) | 0.114 | 0.166 |

| 控制变量 | ||||

| 企业规模 | ln_size | 企业期末总资产取对数 | 9.742 | 1.532 |

| 资产负债率 | lev | 企业期末负债除以资产 | 0.551 | 0.266 |

| 资产报酬率 | roa | 当期利润总额除以总资产 | 0.098 | 0.450 |

| 出口规模 | ln_ex | 企业出口额加1后取对数 | 1.278 | 3.263 |

| 政府补贴 | ln_faid | 企业获得的政府补贴收入加1后取对数 | 0.602 | 1.892 |

(三)数据说明与描述性统计

在采用LP方法计算企业生产率时,需要企业的中间投入这一变量,而中国工业企业数据库中这一数据在2007年之后是缺失的。因此,借鉴目前使用工业企业数据库的研究文献,在计算企业生产率时只到2007年。此外,本文研究西部大开发区域减税政策对企业生产率的影响,只需要政策实施前后有若干年的数据,采用1998—2007年的工业企业数据库可以满足本文的研究需要。

本文参考Brandt等(2012)的方法对样本进行整理,具体过程如下:首先对企业按照标准法人代码进行匹配,无法通过法人代码指标匹配的企业通过企业名称匹配;然后按照法人名称+省地市码+4位数市级代码匹配,接着按照企业电话号码+市级代码匹配,最后按照企业所在乡镇名称+企业主要产品1+4位数行业代码+企业开工年份+市级代码进行匹配。对全国数据处理后,与西部大开发政策影响的边界市进行匹配,最后得到88038个样本,其中有政策边界市(西部大开发边界线西侧的市)样本25155个,无政策边界市(西部大开发边界线东侧的市)样本62883个。

本文采用TFP_LP和TFP_FE衡量的生产率对政策实施前后以及处理组与控制组进行了对比分析。从表2中可以看出,当采用TFP_LP衡量生产率时,有政策边界市的企业生产率均值从2001年之前的5.610提高到6.600,而无政策边界市的企业生产率均值为5.938,提高到6.721,双重差分后的均值为0.206,显著为正。这说明与无政策边界市的企业相比,有政策边界市的企业生产率提高更多。当采用TFP_FE衡量生产率时,对比分析结果与TFP_LP衡量时的结果基本一致。表2结果表明,西部大开发减税政策会使有政策边界市的企业生产率提升快于无政策边界市的企业。

| 变量 | 时间 | 有政策边界市均值 | 无政策边界市均值 | 单重差分均值(标准差) | 双重差分均值(标准差) |

| TFP_LP | 2001年之前 | 5.610 | 5.938 | −0.327***(0.021) | 0.206*** (0.025) |

| 2001年之后 | 6.600 | 6.721 | −0.122***(0.012) | ||

| TFP_FE | 2001年之前 | 0.235 | 0.364 | −0.129*** (0.016) | 0.083*** (0.019) |

| 2001年之后 | 0.957 | 1.003 | −0.047*** (0.009) |

四、减税政策对企业生产率的总体影响分析

(一)基准回归分析

为了检验西部大开发中的减税政策对企业生产率的影响,本文利用模型(8)进行了基准回归,结果见表3。列(1)至列(3)为采用LP方法测算企业生产率的回归结果,在逐步增加固定效应和控制变量后,政策变量对企业生产率的影响系数均显著为正且变化较小,表明西部大开发中的减税政策能够显著促进企业生产率的提升。列(4)更换被解释变量为固定效应方法计算的企业生产率,列(5)使用平衡面板进行稳健性检验,结果显示减税政策的作用依然显著为正。③

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| TFP_LP | TFP_LP | TFP_LP | TFP_FE | 平衡面板 | 税收优惠行业 | 非税收优惠行业 | |

| Treat×YR2001×ETR | 0.2102*** | 0.2331*** | 0.1750*** | 0.1497*** | 0.2106** | 0.1827*** | 0.0630 |

| (0.0640) | (0.0705) | (0.0486) | (0.0516) | (0.1002) | (0.0661) | (0.0544) | |

| Treat×YR2001 | 0.113*** | 0.0733*** | 0.108** | 0.0642*** | 0.184*** | 0.231*** | −0.265*** |

| (0.0310) | (0.0226) | (0.0439) | (0.0223) | (0.0449) | (0.0570) | (0.0665) | |

| Treat×ETR | −0.0170 | −0.00507 | −0.00707* | −0.00539 | −0.0317*** | 0.701*** | 0.0518 |

| (0.0123) | (0.00713) | (0.0040) | (0.00713) | (0.0123) | (0.173) | (0.0880) | |

| YR2001×ETR | −0.0171 | −0.00474 | 0.0365 | −0.00549 | −0.0280** | −0.000908 | 0.0566 |

| (0.0120) | (0.00677) | (0.0237) | (0.00672) | (0.0123) | (0.0126) | (0.0578) | |

| ETR | 0.0170 | 0.00498 | 0.00631* | 0.00563 | 0.0300** | 0.0118 | −0.00228* |

| (0.0119) | (0.0068) | (0.0037) | (0.0067) | (0.0122) | (0.0120) | (0.0014) | |

| ln_size | 0.383*** | 0.415*** | 0.267*** | 0.374*** | 0.425*** | 0.280*** | |

| (0.0060) | (0.0211) | (0.0057) | (0.0095) | (0.0143) | (0.0185) | ||

| lev | −0.0721*** | −0.105 | 0.0201 | −0.0136 | −0.176*** | −0.0729 | |

| (0.0194) | (0.0718) | (0.0193) | (0.0303) | (0.0446) | (0.0539) | ||

| roa | 1.5260*** | 2.6710*** | 1.442*** | 1.3310*** | 1.4300*** | 1.6590*** | |

| (0.0852) | (0.1820) | (0.0826) | (0.1100) | (0.1720) | (0.0893) | ||

| ln_ex | 0.0136*** | 0.0055 | −0.0045*** | 0.0100*** | 0.0243*** | 0.0226*** | |

| (0.0016) | (0.0046) | (0.0017) | (0.00328) | (0.00387) | (0.0064) | ||

| ln_fadi | −0.0042* | −0.0084 | −0.0087*** | −0.00337 | −0.0115** | 0.0018 | |

| (0.0023) | (0.0058) | (0.0022) | (0.0037) | (0.0051) | (0.0073) | ||

| Constant | 6.533*** | 6.515*** | 1.815*** | 1.414*** | 1.227*** | 1.830*** | 1.247*** |

| (0.0084) | (0.0096) | (0.0453) | (0.0440) | (0.1720) | (0.0448) | (0.1710) | |

| 样本数 | 88 038 | 83 421 | 79 096 | 79 096 | 8 235 | 43 866 | 35 204 |

| R2 | 0.866 | 0.860 | 0.835 | 0.859 | 0.789 | 0.841 | 0.856 |

| Firm FE | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| City×Industry FE | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Industry×Year FE | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 注:模型中还控制了Treat和YR2001两个变量,由于与时间固定效应和企业固定效应存在共线性,表中没有汇报这两个变量的估计系数。括号内为在城市层面聚类并修正异方差后的稳健标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||||||

为了有效排除西部大开发中的其他因素对企业生产率的影响,本文进一步根据企业是否属于税收优惠行业进行了分组回归,结果见表3中列(6)和列(7)。从中可以看出,在税收优惠行业中,政策变量对企业生产率的影响显著为正;而在非税收优惠行业中,政策变量的系数虽为正但并不显著。因此,政策变量能够促进税收优惠行业中的企业提升生产率,但对非税收优惠行业没有显著影响,这在一定程度上排除了其他竞争性假说。

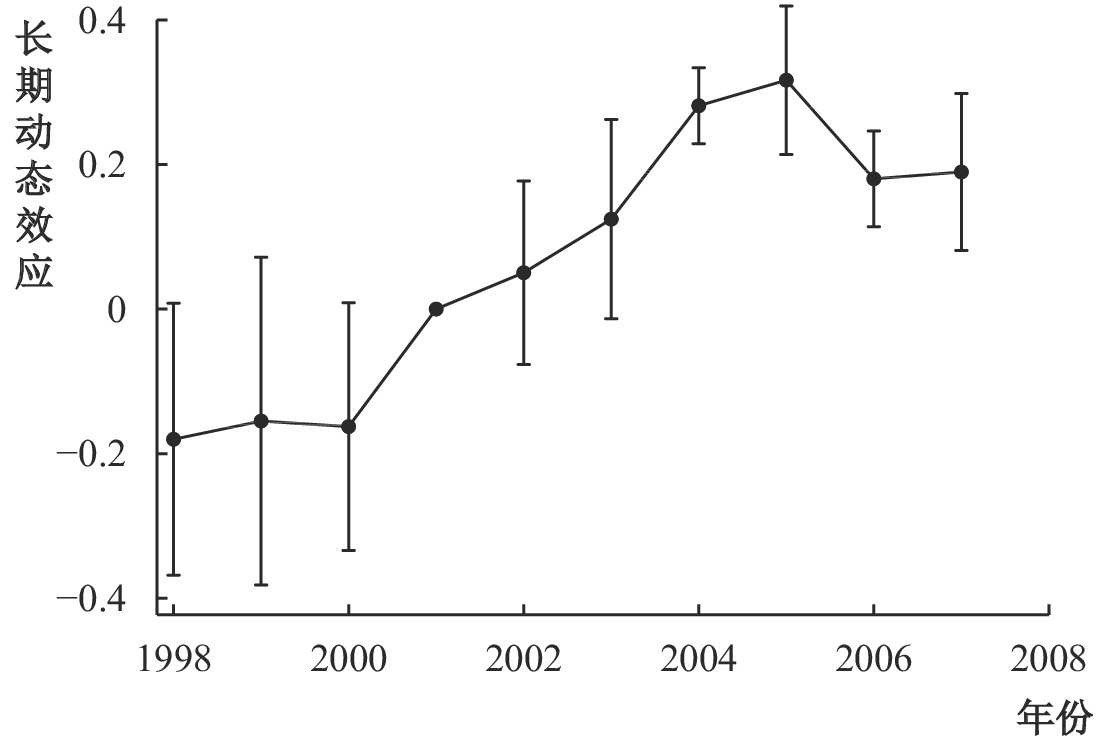

从动态视角来看,减税政策对企业生产率的影响可能不会在政策实施初期就体现出来。利用减税政策的长期动态效应,可以更严谨地检验处理组与控制组是否满足平行趋势假设。从图1中可以看出,2001年之前政策变量的回归结果系数很小且不显著,表明处理组和控制组的TFP在政策实施之前没有显著差异,这也验证了平行趋势假设是成立的。而随着时间的推移,从2004年开始变得显著,且其数值整体上呈现先增大后减少的特点。这说明减税政策的影响存在滞后性,其对企业生产率的促进作用会随时间先增大而后趋于稳定。

|

| 图 1 西部大开发减税政策的长期动态效应 |

(二)安慰剂检验

本文接下来使用安慰剂检验方法来进一步考察基准回归模型中的估计效应,该方法可以在一定程度上排除未观察到的因素,从而识别出减税政策与企业生产率的因果关系。借鉴Chetty等(2009)以及Martin等(2017)的方法,本文为企业随机分配其受到税收优惠政策影响的时间,由于现实中并不存在这一事件,理论上该“伪政策”的回归系数应该接近于0且不显著。为了准确评估“伪政策”的效应,根据随机分配方法进行200次随机试验,每一次模拟试验都使用以下模型进行分析:

| TFPickt=αRandomit+βnX+μi+λck+ξkt+εickt | (9) |

其中,

安慰剂检验的回归结果见表4。其中,Panel A展示的200次安慰剂试验中随机一次的检验结果,可以看到“伪政策”的效应是不显著的;Panel B展示的是200次安慰剂检验中显著为正、显著为负和不显著的次数。对于绝大多数模拟,回归结果是不显著的,对TFP_LP和TFP_FE的回归结果中分别有86%和87.5%的系数未通过5%水平的显著性检验,表明未观测到的因素几乎不会影响区域减税政策的实施效果。对于TFP_LP的模拟结果,有19次显著为正,占9.5%,有9次显著为负,占4.5%,均较低。TFP_FE的模拟结果类似,根据Chetty等(2009)以及Martin等(2017)的研究,两个安慰剂检验可以通过。图2为200次安慰剂检验回归系数的累积概率分布图,符合累积正态概率分布函数的特征,其模拟回归结果的均值0.01接近零,这些均证明了安慰剂检验的有效性。

| Panel A:安慰剂检验 | (1) | (2) | |

| TFP_LP | TFP_FE | ||

| 安慰剂效应 | 0.0300 | −0.0200 | |

| (0.0185) | (0.0420) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | |

| Firm FE | 控制 | 控制 | |

| City×Industry FE | 控制 | 控制 | |

| Industry×Year FE | 控制 | 控制 | |

| Panel B:200次安慰剂检验的结果分布 | |||

| 被解释变量 | 显著 | 未通过5%水平的

显著性检验 |

|

| 大于0 | 小于0 | ||

| TFP_LP | 19 | 9 | 172(86%) |

| TFP_FE | 15 | 10 | 175(87.5%) |

|

| 图 2 安慰剂检验回归系数的累积概率分布图 |

五、机制检验:学习效应与选择效应

上文已验证了西部大开发减税政策对企业生产率的促进作用,接下来区分学习效应和选择效应来检验其作用机制。首先通过核密度图和分位数检验初步验证两种效应的存在性,然后在异质性企业选择模型的基础上,识别出区域减税政策影响企业生产率的学习效应和选择效应的大小,从而为未来政策制定的精准性提供经验证据。

(一)两种效应的初步验证

本文将样本分为西部大开发的区域减税政策区和非减税政策区,通过对比两个地区企业生产率的核密度图,进一步验证上文的估计结果。本文选取样本起始年份(1998年)、政策开始年份(2001年)和样本最后年份(2007年)的生产率核密度图进行比较。④1998年为样本起始年份,即政策实施之前,政策影响区企业的生产率分布情况是低生产率企业占比明显较大,非政策影响区企业的生产率分布情况是高生产率企业占比明显较大,而政策影响区企业的生产率也基本全部低于非政策影响区。这一情况一直持续到政策开始的2001年,与1998年相比并无显著变化。而在政策实施后的几年里,政策影响区的企业生产率有了较大提高,2007年的生产率分布情况已发生了明显变化。政策影响区企业生产率分布状况大大改善,无论是高水平还是低水平维度都在非政策影响区的基础上向右偏移,且低水平企业的移动幅度更大。这意味着随着西部大开发区域减税政策的实施,西部地区企业的生产率整体水平出现了显著增长。实施减税政策既可以提升当地企业的经济活力,还可以刺激其他地区的企业在空间上加剧流动,从而对减税区域的经济产生促进作用。同时,不同生产率水平的企业对政策的反应是不同的,异质性效应凸显。对一个地区的经济发展而言,高生产率企业凭借技术上的核心竞争力,以及相对优越的生产规模与经营条件,往往具有先发优势,在没有外在干预的情况下,很难被低生产率企业赶超。但当考虑减税政策对不同企业的边际影响和地区生产率的差异影响时,相对于高生产率企业,税收优惠对于低生产率企业降低成本更具意义,有利于改善这类企业在市场竞争环境中的不利地位,为这类企业在发展初期的生产存续与技术改进提供保障。

为了进一步验证上文的结论,本文采用分位数回归进行估计。表5报告了针对西部大开发区域减税政策影响企业生产率的分位数回归结果。从中可以看出,随着分位数的逐渐减小,西部大开发区域减税政策的估计系数逐渐增大,且均通过了显著性检验。这说明生产率水平越低的企业对西部大开发区域减税政策的敏感度越高。具体到本文研究的西部大开发区域减税政策,其力度是相对固定的,则不存在随减税政策力度的不断增强而产生不同的效果,不同生产率水平的企业会对区域减税政策存在不同的感受刺激,这必将导致异质性企业在面对同一区域减税政策时会产生不同的效果。其原因可能是,对生产率较高的企业而言,减税政策的边际作用相对较小;而生产率较低的企业急需在生产或经营方面扩张,寻求自身的核心优势,创新、研发等活动可能受外部资金约束和自身利润限制会更多。因此,减税政策对其促进作用会更加明显,即存在初期的选择效应。

| 90%分位数 | 75%分位数 | 中位数 | 25%分位数 | 10%分位数 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| Treat×YR2001×ETR | 0.0366* | 0.0665*** | 0.1163** | 0.1482*** | 0.2710*** |

| (0.0203) | (0.0117) | (0.0553) | (0.0127) | (0.0163) | |

| Constant | 0.518*** | 1.026*** | 1.501*** | 2.003*** | 2.710*** |

| (0.0516) | (0.0403) | (0.0328) | (0.0318) | (0.0394) | |

| 样本数 | 79244 | 79244 | 79244 | 79244 | 79244 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| City×Industry FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Industry×year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 注:括号内为在城市层面聚类并修正异方差后的稳健标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||||

(二)异质性企业选择模型

借鉴王永进和张国峰(2016)的研究,本文设定如下的学习效应和选择效应的估计模型:设定a和b两个地区,前者为西部大开发区域减税政策地区,后者为无减税政策区域。同时,两地的人口和单位劳动有效供给分别记为Pa、Pb和La、Lb。根据学习效应的定义,劳动者在“干中学”和知识交流中可以提升生产率。显然,当

| ∅a(x)=ln(∑bQab(x)la(x))=Ia−ln(x) | (10) |

式(10)中的

| Fa(∅)=max{0,˜F(∅−IaJa)−Wa1−Wa} | (11) |

因此,参数Ia和Ja可以表示学习效应,Wa为淘汰低效率企业的比例。但生产率累积密度

| mθ(u)=λa(rw(u))−Jλb(W+(1−W)rw(u))−I,u∈[0,1] | (12) |

| ~mθ(u)=λb(˜rw(u))−1Jλa(˜rw(u)−W1−W)+IJ,u∈[0,1] | (13) |

其中,

| rw(u)=max{0,−W/(1−W)}+(1−max{0,−W/(1−W)})u |

| ˆθ=argminθM(θ) | (14) |

| \mathrm{s. t.} \;\;\; M \left(\mathrm{\theta }\right)={\int }_{0}^{1}{\left[{\widehat{M}}_{\theta }\left(u\right)\right]}^{2}du+{\int }_{0}^{1}{\left[{\hat \tilde M}_{\theta }\left(u\right)\right]}^{2}du | (15) |

其中:

| ∫10[ˆMθ(u)]2du≈12∑kk=1{[ˆMθ(uk)]2+[ˆMθ(uk−1)]2}(uk−uk−1) |

| {\int }_{0}^{1}{\left[{\hat \tilde M}_{\theta }\left(u\right)\right]}^{2}du \approx \dfrac{1}{2}\sum _{k=1}^{k}\Bigr\{{\left[{\hat \tilde M}_{\theta }\left({u}_{k}\right)\right]}^{2}+ {\left[{\hat \tilde M}_{\theta }\left({u}_{k-1}\right)\right]}^{2}\Bigr\}({u}_{k}-{u}_{k-1}) |

在得到参数I、J和W的估计值

(三)估计结果分析

从表6的估计结果可以看出,西部大开发区域减税政策实施之前(2001年之前),西部地区基本不存在学习效应和选择效应。这间接说明西部地区的经济发展情况不理想,并没有形成集聚经济。随着西部大开发区域减税政策的实施,企业预期到政策将带来一系列的红利。因此,低生产率企业率先进入减税政策区,使其能够获取较大收益。参数W衡量减税区相对于非减税区的选择效应,W大于0意味着减税区内的低效率企业更容易退出市场。结果显示,在样本早期W一直不显著,说明减税政策实施之前,中西部地区对不同生产率企业的选择效应并没有显著差异。而随着西部大开发减税政策的实施,到2005年和2006年W显著为负,说明低效率企业在选择效应中受益更多。相对于高生产率企业,较小的税收优惠就能有效弥补低生产率企业的成本,从而使这类企业更能享受到税收优惠政策带来的红利。这一优势可以在后期转化为更快的生产率加速度,从而缩小与高生产率企业的差距。

| 年份 | 学习效应(I) | 异质性效应(J) | 选择效应(W) | R2 | 样本数 |

| 1998 | −0.3614(0.4319) | 1.1062***(0.2284) | 0.0069(0.3783) | 0.9817 | 6 453 |

| 1999 | −0.4593(0.4127) | 1.1511***(0.2329) | 0.0314(0.4235) | 0.9725 | 6 774 |

| 2000 | −0.4264(0.2953) | 1.1755***(0.1970) | 0.0249(0.1759) | 0.9816 | 6 636 |

| 2001 | −0.4139(0.3432) | 1.1880***(0.2121) | −0.0252(0.3960) | 0.9771 | 6 592 |

| 2002 | −0.3602(0.3202) | 1.1615***(0.1535) | −0.0205(0.5570) | 0.9879 | 6 858 |

| 2003 | 0.3065(0.3529) | 1.2119***(0.2026) | 0.0097(0.3683) | 0.9854 | 7 566 |

| 2004 | 0.0877(0.1796) | 1.0172***(0.1240) | −0.0301(0.0899) | 0.8783 | 8 976 |

| 2005 | 0.0588***(0.0220) | 1.0505***(0.0149) | −0.0326***(0.0030) | 0.8101 | 10 250 |

| 2006 | 0.0161*(0.0095) | 1.1011***(0.0085) | −0.0110***(0.0015) | 0.8897 | 12 561 |

| 2007 | 0.1107***(0.0255) | 1.0496***(0.0942) | 0.0014(0.0169) | 0.9810 | 13 630 |

| 注:括号内为标准差,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | |||||

参数I反映减税区相对于非减税区的学习效应,当I大于0时,减税区的学习效应更强。结果显示,2004年之前该参数一直不显著,而从2005年开始显著为正,学习效应逐渐显现。这说明从减税政策实施到企业集聚存在一定的滞后性,企业间的交流与技术扩散也需要一定的时间。

参数J用来捕捉集聚经济的企业异质性,样本期间J一直大于1,表明高生产率企业比低生产率企业更具优势,这一点也与常识一致。在技术交流与知识扩散的过程中,高生产率企业始终占据主导地位,且具有更强的学习吸收能力。结果显示,J的数值在样本早期不断增大,即如果没有政策冲击的影响,高生产率与低生产率企业的差距会不断拉大。但从2002年开始,J的数值出现了明显的下降,且在样本后期趋于稳定。这表明在减税政策下,低生产率企业在学习效应中的优势逐渐增强,从而在高生产率企业的持续引领下,实现了平均意义上的企业生产率水平提升。

综上可知,西部大开发区域减税政策通过选择效应和学习效应促进企业生产率水平提高,但其效果发挥总体上具有一定的滞后性。此外,在选择效应中,低生产率企业受益更多;在学习效应中,高生产率企业总体上强于低生产率企业,但两者的差距在缩小。税收优惠赋予后者的追赶作用不断增强,从而在低生产率企业追赶高生产率企业的过程中,实现了生产率的整体提升。

六、研究结论与政策启示

本文以西部大开发战略中的区域减税政策为载体,基于新经济地理学探讨了区域减税政策对企业生产率的影响,并重点讨论了区域减税政策下企业的学习效应和选择效应,为后续政策制定提供了经验证据。本文主要有以下发现:第一,减税政策对西部地区企业的生产率具有显著的拉动作用。第二,西部大开发区域减税政策使西部地区企业的生产率分布状况大大改善,不仅平均生产率水平提高,而且生产率分布更加集中,低生产率企业的效率向高生产率企业趋近,资源配置效率得到较大提升。第三,减税政策发挥作用的机制主要是学习效应和选择效应。低生产率企业在选择效应中受益更多,对西部大开发区域减税政策的敏感度更高。高生产率企业的学习效应比低生产率企业总体上更强,但税收优惠赋予后者的追赶作用不断增强,从而在低生产率企业追赶高生产率企业的过程中,实现了生产率的整体提升。

在经济面临下行压力时,政府利用减税政策来刺激经济增长是世界各国的主要做法之一。需要注意的是,虽然减税政策对企业生产率具有提升作用,但是在制定政策时更加应该注意企业异质性。本文的研究可以得到以下政策启示:第一,随着我国经济进入新常态,西部地区在“一带一路”“清理僵尸企业”等一系列国家战略支持下,将是未来我国经济增长的潜力区域。本文实证检验了西部大开发的区域减税政策对企业生产率的重要作用,如果没有西部大开发相关政策的支持,西部地区与东中部地区的差距会进一步扩大。因此,积极推进西部大开发战略或者其他区域发展战略,有助于我国跨越中等收入陷阱,实现地区协调发展。第二,减税政策对不同生产率水平的企业具有异质性作用效果,生产率水平越低的企业对减税政策的敏感度越高,只有把握好高生产率与低生产率企业对减税政策的敏感性,才能更好地发挥政策效果,提升整体生产率水平,缩小地区经济发展差距。此外,市场化程度不断加深,贸易成本不断下降,当贸易成本下降到一定程度时,落后区域完全有能力以更低的减税水平吸引更高生产率的企业进入,最终缩小不同地区间的生产率差距和经济发展差距。

① 1989年我国发布第一份产业政策文件《国务院关于当前产业政策要点的决定》,其中列示了国民经济各领域限制和鼓励的行业。此后,针对我国经济发展过程中出现的各种问题,中央相应出台各种类型政策进行调整和补充。

② 本文关心的减税政策是2001年国务院颁布实施的政策文件《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》,这是西部大开发区域减税政策的核心政策文件,主要内容包括减税政策适用的地区范围、具体方式及相关《产业目录》等。

③ 如无特殊说明,下文均采用LP方法测算的企业生产率进行回归。

④ 限于篇幅,文中没有展示核密度图,如有需要可向作者索取。

| [1] | 陈良文, 杨开忠, 沈体雁, 等. 经济集聚密度与劳动生产率差异——基于北京市微观数据的实证研究[J]. 经济学(季刊), 2008(1): 99–114. |

| [2] | 陈钊, 熊瑞祥. 比较优势与产业政策效果——来自出口加工区准实验的证据[J]. 管理世界, 2015(8): 67–80. |

| [3] | 范剑勇. 产业集聚与地区间劳动生产率差异[J]. 经济研究, 2006(11): 72–81. |

| [4] | 梁琦. 分工、集聚与增长[M]. 北京: 商务印书馆, 2009. |

| [5] | 梁琦, 黄卓. 空间经济学在中国[J]. 经济学(季刊), 2012(3): 1027–1036. |

| [6] | 梁琦, 李晓萍, 简泽. 异质性企业的空间选择与地区生产率差距研究[J]. 统计研究, 2013(6): 51–57. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2013.06.007 |

| [7] | 梁琦, 李晓萍, 吕大国. 市场一体化、企业异质性与地区补贴——一个解释中国地区差距的新视角[J]. 中国工业经济, 2012(2): 16–25. |

| [8] | 刘瑞明, 赵仁杰. 西部大开发: 增长驱动还是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究[J]. 中国工业经济, 2015(6): 32–43. |

| [9] | 刘生龙, 王亚华, 胡鞍钢. 西部大开发成效与中国区域经济收敛[J]. 经济研究, 2009(9): 94–105. |

| [10] | 刘修岩, 张学良. 集聚经济与企业区位选择——基于中国地级区域企业数据的实证研究[J]. 财经研究, 2010(11): 83–92. |

| [11] | 鲁晓东, 连玉君. 中国工业企业全要素生产率估计: 1999-2007[J]. 经济学(季刊), 2012(2): 541–558. |

| [12] | 邵帅, 齐中英. 西部地区的能源开发与经济增长——基于“资源诅咒”假说的实证分析[J]. 经济研究, 2008(4): 147–160. |

| [13] | 王永进, 张国峰. 开发区生产率优势的来源: 集聚效应还是选择效应?[J]. 经济研究, 2016(7): 58–71. |

| [14] | 赵勇, 魏后凯. 政府干预、城市群空间功能分工与地区差距——兼论中国区域政策的有效性[J]. 管理世界, 2015(8): 14–29. |

| [15] | Almond D, Chen Y Y, Greenstone M, et al. Winter heating or clean air? Unintended impacts of China’s Huai River policy[J]. American Economic Review, 2009, 99(2): 184–190. DOI:10.1257/aer.99.2.184 |

| [16] | Arimoto Y, Nakajima K, Okazaki T. Sources of productivity improvement in industrial clusters: The case of the prewar Japanese silk-reeling industry[J]. Regional Science and Urban Economics, 2014, 46: 27–41. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2014.02.004 |

| [17] | Baldwin R, Okubo T. Agglomeration, offshoring and heterogenous firms[R]. CEPR Discussion Papers, 2006. |

| [18] | Brandt L, Van Biesebroeck J, Zhang Y F. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339–351. DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [19] | Brülhart M, Mathys N A. Sectoral agglomeration economies in a panel of European regions[J]. Regional Science and Urban Economics, 2008, 38(4): 348–362. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2008.03.003 |

| [20] | Chetty R, Looney A, Kroft K. Salience and taxation: Theory and evidence[J]. American Economic Review, 2009, 99(4): 1145–1177. DOI:10.1257/aer.99.4.1145 |

| [21] | Combes P P, Duranton G, Gobillon L, et al. The productivity advantages of large cities: Distinguishing agglomeration from firm selection[J]. Econometrica, 2012, 80(6): 2543–2594. DOI:10.3982/ECTA8442 |

| [22] | Duranton G, Puga D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[A]. Henderson J V, Thisse J F. Handbook of regional and urban economics[M]. Amsterdam: Elsevier, 2004. |

| [23] | Forslid R, Okubo T. Spatial sorting with heterogeneous firms and heterogeneous sectors[J]. Regional Science and Urban Economics, 2014, 46: 42–56. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2014.02.005 |

| [24] | Gatti R, Love I. Does access to credit improve productivity? Evidence from Bulgaria[J]. Economics of Transition and Institutional Change, 2008, 16(3): 445–465. |

| [25] | Kline P, Moretti E. Local economic development, agglomeration economies, and the big push: 100 Years of evidence from the Tennessee valley authority[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014, 129(1): 275–331. DOI:10.1093/qje/qjt034 |

| [26] | Martin L A, Nataraj S, Harrison A E. In with the big, out with the small: Removing small-scale reservations in India[J]. American Economic Review, 2017, 107(2): 354–386. DOI:10.1257/aer.20141335 |

| [27] | Nakamura R. Agglomeration economies in urban manufacturing industries: A case of Japanese cities[J]. Journal of Urban Economics, 1985, 17(1): 108–124. DOI:10.1016/0094-1190(85)90040-3 |

| [28] | Neumark D, Simpson H. Place-based policies[R]. Working Papers 1410, 2014. |

| [29] | Rice J. Ecological unequal exchange: Consumption, equity, and unsustainable structural relationships within the global economy[J]. International Journal of Comparative Sociology, 2007, 48(1): 43–72. DOI:10.1177/0020715207072159 |

| [30] | Saito H. Three essays on firm heterogeneity and regional development[D]. Corvallis: Oregon State University, 2008. |

| [31] | Sveikauskas L. The productivity of cities[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1975, 89(3): 393–413. DOI:10.2307/1885259 |