2. 西南财经大学 中国西部经济研究中心,四川 成都 611130

2. West China Economic Research Center,Southwest University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China

一、引言及文献综述

青年群体的就业选择问题是决定一个国家经济发展和社会长治久安的重要因素。近年来,“中国的劳动参与率为何逐年下降?”“为何倾向于进体制内工作的年轻人越来越多?”等青年人就业选择问题也已逐渐成为了社会关注的焦点。一方面,根据国际劳工组织的数据显示,1999至2018年,我国劳动参与率从77.6%下降至68.7%。①在我国生育率下降及人口结构老龄化的背景下,劳动参与率势必也会对现有的劳动力市场产生巨大影响(马忠东等,2010)。另一方面,根据国家公务员局官方数据显示,国家公务员考试岗位平均竞争率从2016年的33:1,上升到2021年的61:1。北京大学2019年发布的就业报告也显示,在2 822名与用人单位签订三方协议的毕业生中,进入体制内(泛指公务员、国企编制内员工或依靠国有资产获得收益的群体)工作的毕业生比例超过了75%。②这背后体现出我国劳动力市场明显的结构性变化,即越来越多的青年人寻求体制内工作的倾向加剧。而青年群体的这种劳动就业选择转向,势必会对劳动者本身及整个国家的经济发展带来影响。因此,作为衡量我国劳动力市场是否良性发展的重要指标维度,研究青年群体的就业选择就具有重要的现实意义。

与此同时,伴随我国房地产市场的不断发展,家庭住房资产已成为我国大多数家庭最为重要的家庭支柱性财富。这主要体现在两方面:一是各地房价呈现出较大幅度的单边上涨。据国家统计局的数据显示,在2000至2019年间,全国百城商品住宅均价从1 948元/平方米上涨到15 168元/平方米;③同期,在31个二线城市,房价以年均10%左右的幅度上升,这为产权房所有者,尤其是早期购房的房主带来了巨大的增值保值收益;二是我国家庭的住房拥有率极高。相比其他类型的家庭资产(如现金、股票和债券等),住房资产在中国家庭资产中的占比高达89.68%,这使得中国家庭的自有住房拥有率在世界处于前列。④

那么,作为家庭主要财富的住房资产会多大程度上影响个体的行为选择?多数研究关注到了房价对个体劳动参与率的影响,且大都认同住房财富会对个体的劳动参与率产生影响(Benson和French,2011;Colom和Molés,2013;姚健,2021),但就研究结论来说,有较明显的差异。一部分学者认为,房价和住房资产的提升会显著抑制个体的劳动参与率。Benson和French(2011)评估了由于股票和房产价值下跌对美国劳动力市场的影响后认为,如果美国的房产价值在2006−2010年间维持不变,那么美国的劳动参与率将整体降低0.7%左右。房产占比越多,房主受住房财富的负向影响越大,但对租户没有显著影响(梁银鹤等,2019)。而其中,老年房主劳动参与率对住房财富的反应尤为明显,住房财富每增加1倍,老年房主工作的概率就会降低5%左右(Zhao和Burge,2017)。并且,随着住房财富的提升,个体的退休年龄也会提前,推动个体选择早日退出劳动力市场(Farnham和Sevak,2016)。反之,若预期住房财富会缩水,则个体会更倾向于延迟退休(Zhao等,2018;Begley和Chan,2018)。区分性别后,多数研究又发现住房财富对女性劳动参与率的负向影响更为明显(Henley,2004;谢佳慧,2019)。Fu等(2016)发现房产价值降低了女性的劳动参与率,使其成为家庭主妇的概率提升,但对男性房主无显著影响。房价上涨对劳动供给形成的负向影响也主要存在于年轻已婚女性房主和老年房主中(Disney和Gathergood,2018)。然而,另一部分学者的研究却发现,房价上涨会明显提升房主的劳动参与率(He,2015)。其中,年轻房主的劳动参与率又更易因房价上涨而提升(Zhao等,2018)。区分性别来看,房价对女性劳动参与率的提升作用更为显著(吴伟平等,2016)。并且,住房的产权属性也会影响女性的劳动参与,租房女性的劳动参与率显著低于自有住房的女性(Colom和Molés,2013)。Warren和Tyagi(2004)探究了这背后的原因,认为是房价上涨引发的“成本效应”迫使已婚女性为了获得住房而不得不积极投入劳动,这带来了女性劳动力供给的提升。而即使是对于已经获得住房的女性来说,巨大的住房抵押贷款债务也依然会形成压力,推动已婚女性参与劳动(Fortin,1995)。最近也有学者开始探讨青年子女因婚姻缔结产生的购房需求对中老年人劳动参与率的影响,并实证了高房价及“婚姻效应”下,中老年人被迫延迟退休的中国故事(彭争呈和邹红,2019)。

从已有研究看,似乎住房财富对个体的劳动参与影响存在着较明显的争议和对立。但考虑到研究对象、样本选择和国内外文化差异等因素后,这些研究成果其实也并不完全相悖。因为,得出房价会提升劳动参与率结论的研究大都选择了年轻房主或存在房贷压力的女性为研究对象。这些群体的住房资产在研究当期来看,基本都是“房奴效应”大于“财富效应”。因此,特殊群体在特定条件下,住房资产对其劳动参与产生正向激励也符合社会事实。总体来看,住房体制转轨及房地产市场发展使得不少家庭实现了财富增值保值,房产财富或房价上涨确实也容易抑制个体的劳动参与,甚至产生不愿劳动的“住房食利阶层”(孙洛龟,2012)。本文认为现有研究仍有三方面有待完善:一是以往文献大都是研究房价或自有住房对个体劳动参与的影响,忽视了中国普遍存在财富代际传承和影响的事实。父辈住房资产增值带来的家庭总收入提升对青年子女会产生正向的财富效应。此时青年子女对劳动收入的追求动力可能下降,减少劳动参与,抑或是倾向于从事压力较小的工作。甚至可能因为巨大的住房财富而选择放弃劳动参与,直接依靠住房资本收益生活。但目前,对该机制的探讨还较为欠缺。二是已有的研究多是以个体的劳动参与率为因变量,在个体是否参与劳动的研究基础上,没有再进一步分析住房资产,尤其是父辈住房资产对个体就业选择的影响,难以更全面地反映住房对劳动力市场带来的影响。三是已有的相关研究以中老年群体为主,由于青年群体才是劳动力市场的主力军,已有的研究不能很好地展现住房财富对我国主要劳动力群体的就业选择影响。

因此,本文可能的边际贡献主要有三点:第一,与以往以房价或自有住房为自变量不同,此次研究主要以父辈住房资产为主要自变量,考察其对青年子女的劳动参与率影响。第二,在已有研究的基础上,进一步深入分析父辈住房资产对青年就业选择的影响,阐明当下青年倾向于体制内工作的原因。第三,力图验证父辈住房资产影响青年子女就业选择的代际财富传递和子女继承期待两大机制,刻画父辈住房财富影响青年子女就业选择的作用渠道。

二、典型事实与理论分析

(一)父辈住房财富影响青年子女就业选择的典型事实。事实上,中国的中老年人拥有较高的住房资产禀赋。根据《2018中国城市家庭财富健康报告》显示,中国50岁及以上居民家庭住房资产总价值均值已超过了100万元,占家庭总资产的比重超过80%。⑤这表明,当前青年群体的父辈们所拥有的住房资产财富水平较高。而父辈住房财富作为父母一方或双方所拥有的住房资产财富,是属于一方的个人财产或双方的共同财产,理论上并不会为子女带来直接收益,并显著影响到其个人行为。但相比西方社会,受儒家传统文化影响的中国社会更看重家族传承,也更认可家庭代际间的紧密联系,从而也更加强调家庭内部代际利益的一致性。这就使得父辈住房财富在名义上属于父母一方或双方,但实际父母却会将自己的住房资产视作将来为子女提供生活物质保障的财产,即在强大的抚养责任感和遗赠动机下,中国父母不仅愿意与成年子女长期共享房产财富收益,还会将自己多余的住房过户给子女或帮助子女购房。

与此同时,青年群体在劳动力市场的工作动力很大程度上来源于获得产权性住房。据调查显示,高达87.3%的青年一周工作时长超过法律规定的40小时,其中76.3%的青年表示愿意忍受加班的原因跟住房相关(包含计划买房和偿还房贷等)。⑥这符合当下多数大众青年的财富追求。由于面临婚姻缔结和稳定居住等现实性需求,青年人对住房财富有着较为强烈的追求动力,并常常据此决定自己的职业选择及劳动时间。而在父辈住房财富被视为青年子女可共享、可继承的家庭财富时,父母拥有的房产越多,住房财富水平越高,子女们就越不必为获得住房而发愁,男性青年的婚房压力也会明显减轻,失去靠自身努力获得住房的动力。这会使青年子女更想干“压力小点、劳动时间稳定的活儿”,而且父母也会更主张青年子女进入体制内工作。虽然工资收入可能远低于非体制内工作,但在解决了住房这一人生大事的情况下,找一份薪水不高但稳定的工作确实容易成为多数普通青年的就业选择。

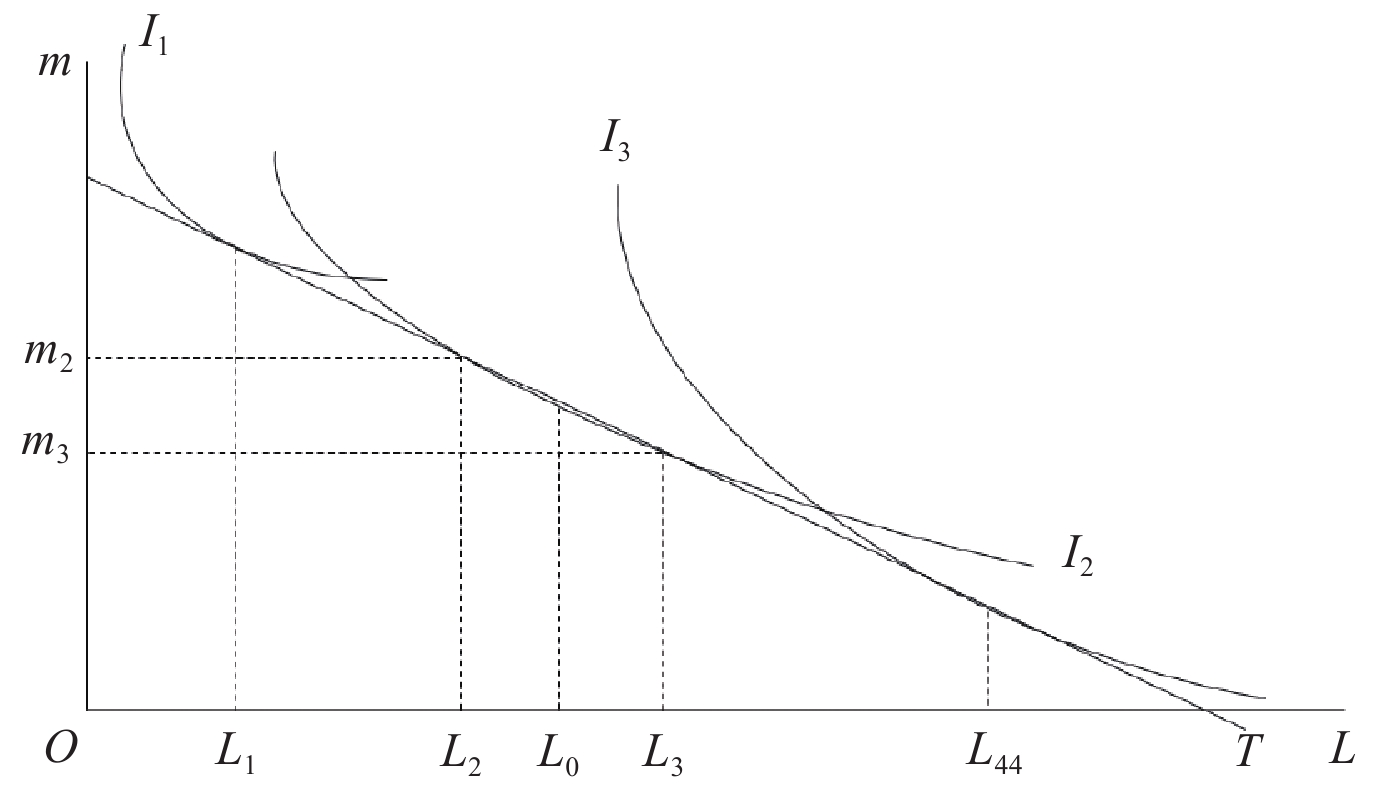

(二)理论分析与研究假设。“收入—闲暇”模型可以在整体上有力地解释青年子女对是否继续劳动的经济学思考。青年作为劳动力的主要供给者,其每天的基本活动可简化区分为劳动和闲暇。一方面,劳动的报酬体现为收入,而闲暇的机会成本也可换算为收入。由劳动报酬上升带来的青年个体劳动供给增加导致劳动代替闲暇,这是高工资给人们的激励,体现为替代效应;另一方面,工资上涨让青年个体每小时所得的劳动报酬相应增加,同样的劳动时间,青年个体有了更多的钱就会倾向于减少劳动供给去享受更多的闲暇,这被称为收入效应。由图1可知,对于无差异曲线为I1的青年来说,工作收入的增加具有较大的吸引力,该青年可提供更多的劳动,并为此甘愿减少闲暇。但对于无差异曲线为I3的青年来说,劳动收入的吸引力偏弱,其更愿意增加闲暇而减少劳动时间。最后,对于无差异曲线为I2的青年来说,获得较多劳动收入与获得较多闲暇时间是无差别的。

|

| 图 1 青年个体就业的无差异曲线效用 |

借助于住房体制转轨和市场化改革红利,父辈住房财富往往具有“入手价格低、区位地段好、增值收益高”的特点,其住房资产能为家庭成员(尤其是青年子女)提供增值保值的资产性收益,这间接提升了整个家庭的经济总收益。在原生家庭经济实力处于较高水平的情况下,作为子女的青年个体选择参加劳动或接受加班的选择成本也会比原生家庭经济实力较弱的青年子女更高。因此,一个较为清晰的青年子女就业选择图景便展现出来:一是对于无父辈住房财富优势的青年子女来说会逐渐形成无差异曲线I1,他们对劳动收入的敏感度较高,为了能早日获得属于自己的住房或还清房贷而倾向于增加劳动时间或劳动强度,有时甚至自我压榨到几乎没有娱乐生活的闲暇时间。二是对拥有父辈住房财富优势的青年个体来说,他们逐渐形成图1中的无差异曲线I3,其对投入劳动或追求高工资的动机明显更低,而更倾向于选择闲暇时间去享受生活,甚至有相当一部分青年的父辈拥有多套高价值房产时,他们还可以依靠父辈的住房资产实现财务自由,无差异曲线I3进一步向右下方移动。由此提出本文的假说1:父辈住房财富对青年子女的劳动参与率存在负向影响,父辈住房财富越多,青年子女参与劳动的可能性就越小,劳动供给时间也更短。

但应该看到,当下青年们更现实的就业选择并非参不参加工作的问题,而是愿意从事什么工作的问题。因为无论是传统社会价值观,还是在新时代的社会主义价值观下,“无所事事”“无所作为”等都会遭到社会规范观念的排斥和谴责。拥有父辈住房财富优势的青年子女虽然会产生工作动力的衰减,但由于人生存在价值追求以及社会伦理价值的约束,他们中相当一部分并不会选择不参加工作,而是倾向于一种折中的就业选择,即尽量选择一种“工作压力小、工作时间稳定”的就业。一个不可否认的基本事实是,目前包含政府、国企及事业单位的体制内工作相对符合这种工作特性。例如,公务员、教师和国企员工等职业,相比在激烈市场经济中的工作职业(如民企职工、创业者等),无论是在劳动时长还是工作压力上都整体偏少,且具有较好的各类保障,更容易成为拥有父辈住房财富优势的青年子女所选择的就业。相反,不具有父辈住房财富优势的青年子女在就业时,要更多地考虑自己获得产权性住房的“人生问题”,体制内工作虽然具有相对轻松、压力小的效用,但难以在短时间内获得充足的储蓄资本,因而这部分青年子女可能更倾向于从事于非体制内的工作。由此推出本文的假说2:在参与劳动的青年群体中,拥有父辈住房财富优势的青年个体更倾向于从事体制内工作,其父辈住房财富越多,这种可能性越大。

比较优势理论的相关研究表明,相比男性而言,女性更适合从事大部分家庭的生产活动。同等条件下,可以更优地实现家庭生产生活的效用。这使得女性在劳动就业选择过程中会比男性更容易受到家庭因素的影响(邹红等,2018)。加之中国社会普遍的角色期待也认同“女主内,男主外”的劳动观念,这会推动女性青年在父辈住房财富占优时更容易选择的闲暇而非工作。因此提出假说3:相比男性青年,父辈住房财富对女性青年劳动参与的负面影响更大,也更容易使其选择体制内工作。

另外,父辈房产与青年子女工作生活地是否同城也十分重要。如果父辈房产与青年子女工作生活地同城,理论上青年子女除了能够受益于父辈房产的财富溢价外,还能享受到父辈房产的实际使用权,进一步降低其生活成本,进而对青年子女的劳动参与产生更强的负向效应。由此提出假说4:相比异地的父辈房产而言,与青年子女工作生活地同城的父辈房产对青年子女的劳动参与负向影响更强,而对青年子女选择体制内工作的正向影响也将更强。

在市场竞争中,劳动者的潜在竞争力主要由受教育水平反映,个体的劳动收入是其当下竞争实力的表征体现(陈璐和范红丽,2016)。良好的受教育水平不仅让个体具有更高的工资率,而且使得个体拥有更高的文化素质和社会价值追求。高学历人群(大专及以上)的就业选择在考虑劳动收入的同时,往往还会更多地考虑个人社会价值的实现,其闲暇偏好本身可能较中低学历人群(大专以下)更弱。因此,相比中低学历人群,高学历人群就业选择受父辈住房财富的负向影响就相对更弱。我国体制内工作岗位一般都设置了学历要求,这决定了体制内工作本就只能由高学历人群参与。但考虑到拥有重点高校(“双一流”高校)学历的青年子女在就业市场上具有更高的工资率和更多元的人生价值追求,父辈住房财富对该群体进入体制内工作的影响可能相对较小。在此提出假说5:相比高学历青年子女,中低学历青年子女的劳动参与受父辈住房财富的影响更为显著;相比重点高校学历的青年子女,普通高校学历的青年子女在父辈住房财富的影响下更倾向于选择体制内工作。

三、模型、数据与变量说明

(一)模型设定。本文考察的对象是父辈住房财富和青年子女劳动就业的关系,劳动就业包含是否参与劳动和参与劳动青年的劳动供给时间、就业选择两个层次,在第二个层次如果直接剔除不参加劳动样本进行劳动供给时间、就业选择的估计,可能会因为样本选择非随机导致估计结果的偏误,使用Heckman两阶段模型来纠正样本选择偏误的问题,在第一阶段估计中考察青年子女是否参与劳动,并计算得到逆米尔斯比

第一阶段,使用所有调查样本,验证父辈住房财富对青年子女劳动参与决策的影响,构建Probit离散选择模型如式(1):

| P(LFPi=1)=Φ(α0+αPHW+∑θXi+εi) | (1) |

其中,LFP表示青年劳动参与决策,即是否参加工作,为被解释变量;PHW表示父辈住房财富,为核心解释变量;

第二阶段,基于参与劳动的青年子女样本数据(包含创业、未就业但在主动找工作的青年个体),分别估计父辈住房财富对青年子女劳动供给时间和工作选择的影响。首先构建父辈住房财富对青年子女劳动供给时间影响的OLS线性回归模型如式(2):

| LT=β0+βlnPHW+∑σXi+ωλi+εi | (2) |

其中,LT表示青年子女劳动时长,为被解释变量;

然后构建父辈住房财富对青年子女工作选择影响的Probit离散选择模型如式(3):

| P(SWi=1)=Φ(γ0+γlnPHW+∑δXi+φλi+εi) | (3) |

其中,

(二)数据与变量说明。本文数据来自西南财经大学“大城市流动人口住房获得与社会融合”课题组于2018年进行的“城乡常住居民居住状况与社会融合”调查,调查对象为当地常住居民群体,主要涉及个人基本信息、就业创业、居住状况和社会保障等内容。调查样本的选取采用类型随机抽样的方式,分两阶段进行:第一阶段结合经济发展和社会文化等区域差异因素,选择北京、广州、上海、郑州、武汉、成都和西安7个主要城市及其所辖农村地区作为东中西部区域的代表性调查城市。第二阶段在每个城市(包含农村辖区)随机选择街道和行政村各8个(共计16个),每个街道(村)再随机选择20个常住住户进行问卷调查,尽量保证了微观个体样本抽取的随机性和科学性。调查最终抽取112个街道(村)2 240个样本,收回问卷2 164份,剔除内容填写不全和有逻辑错误的问卷,共获得有效问卷2 048份,回收问卷有效率94.6%,其中18−35岁的青年群体问卷1 322份。

本文的核心被解释变量为三个,“劳动参与”由劳动参与决策和劳动供给时间两个变量衡量,其中劳动参与决策定义为目前有稳定工作、季节性工作、正在创业、处于失业状态但有工作意愿(Juhn和Potter,2006;Fu等,2016),符合的取值为1,否则为0;劳动供给时间为青年平均每周实际劳动小时数取对数;“就业选择”则指参与劳动的青年子女所选择的工作类别。对于已在政府、国企及事业单位内工作或有意愿选择政府、国企及事业单位工作的样本,取值为1,否则为0。关于核心解释变量父辈住房财富(PHW),本文使用父辈住房价值和父辈住房数量两个变量进行衡量,父辈住房价值通过“贝壳找房”平台获取青年父亲或母亲所拥有的产权性住房(完全自有和单位共有)所在楼盘均价乘房屋产权面积计算得到的价值来度量父辈的住房财富情况,父辈住房数量为分类变量。

本文选择青年的性别、年龄、婚姻状况、受教育程度和健康状况作为个体特征变量;家庭特征变量则包含家庭其他收入(剔除房产收入)、家庭规模、幼儿抚养比和老年抚养比;城市层面控制指标则从《中国城市统计年鉴》中选取城镇单位就业人员平均工资和城镇登记失业率等变量(如表1所示)。考虑到异常值对估计结果的有偏性,本文在实证前对明显的异常值进行1% 水平的缩尾处理,同时对收入类数值进行对数处理。

| 变量类型及名称 | 变量定义 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |

| 被解释变量 | 劳动供给时间 | Ln(平均每周工作小时数) | 1 084 | 3.53 | 0.65 | 0 | 4.43 |

| 劳动参与决策 | 参加劳动=1,不参加劳动=0 | 1 322 | 0.82 | 0.41 | 0 | 1 | |

| 就业选择 | 体制内工作=1,非体制内工作=0 | 1 084 | 0.79 | 0.38 | 0 | 1 | |

| 解释变量 | 父辈住房价值 | Ln[楼盘均价(万元/平)×住房面积] | 1 322 | 4.25 | 0.78 | 0 | 6.59 |

| 父辈单套房 | 父辈仅有一套房=1(以无房为参照项) | 1 322 | 0.56 | 0.26 | 0 | 1 | |

| 父辈多套房 | 父辈有两套房及以上=1(以无房为参照项) | 1 322 | 0.35 | 0.31 | 0 | 1 | |

| 个体及核心家庭

特征变量 |

性别 | 男=1,女=0 | 1 322 | 0.52 | 0.49 | 0 | 1 |

| 年龄 | 调查年份−出生年份 | 1 322 | 27.59 | 15.42 | 18 | 35 | |

| 受教育程度 | 大专及以上=1,其他=0 | 1 322 | 0.46 | 0.28 | 0 | 1 | |

| 婚姻状况 | 已婚=1,其他=0 | 1 322 | 0.66 | 0.48 | 0 | 1 | |

| 健康程度 | 1至5,取值越大越健康 | 1 322 | 3.48 | 0.97 | 1 | 5 | |

| 家庭其他收入 | Ln[家庭其他年收入(万元)] | 1 322 | 2.29 | 0.35 | 0 | 4.53 | |

| 家庭规模 | 家庭成员数量 | 1 322 | 3.82 | 1.41 | 1 | 8 | |

| 幼儿抚养比 | 6岁及以下人数/家庭规模 | 1 322 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0.5 | |

| 老年扶养比 | 65岁以上人数/家庭规模 | 1 322 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0.75 | |

| 父母及原生家庭

特征变量 |

父母受教育程度 | 父母有人拥有大专及以上学历=1,其他=0 | 1 322 | 0.07 | 0.05 | 0 | 1 |

| 父母健康状况 | 父母中健康状况较差者的健康状况,1至5, 取值越大越健康 |

1 322 | 3.06 | 1.24 | 1 | 5 | |

| 父母工作性质 | 父母有人在体制内工作,是=1,否=0 | 1 322 | 0.57 | 0.23 | 0 | 1 | |

| 父母综合收入 | Ln[父母的综合年收入(万元)] | 1 322 | 1.95 | 0.32 | 0 | 3.28 | |

| 兄弟姐妹数量 | 在世兄弟姐妹人数(含自身) | 1 322 | 1.3 | 0.8 | 1 | 6 | |

| 识别变量 | 就业信息搜集 | 主动搜集就业信息=1,否=0 | 1 322 | 0.84 | 0.45 | 0 | 1 |

| 地区特征变量 | 工资水平 | ln(城镇平均工资(万元)) | 1 322 | 1.78 | 0.08 | 1.71 | 1.82 |

| 失业率 | 城镇登记失业率(%) | 1 322 | 3.25 | 0.63 | 1.27 | 4.56 | |

| 区域经济水平 | 城市GDP(万亿) | 1 322 | 1.92 | 0.96 | 0.83 | 3.26 | |

四、实证结果与分析

(一)基准回归:父辈住房财富对青年子女劳动就业的影响。表2给出了父辈住房财富对青年子女劳动就业影响的Heckman两阶段模型基准回归结果,劳动参与一阶段估计列(1)和列(2)中,分别加入父辈住房价值和父辈住房数量为核心解释变量。父辈住房价值的估计结果显示,父辈住房价值对青年子女的劳动参与影响在1%水平下负向显著,边际值为−0.065。这表明,父辈住房价值每增加1单位,青年子女参与劳动的概率将降低6.5%。从父辈住房数量来看,父辈单套房和父辈多套房对青年劳动参与的影响都在5%水平下负向显著。其中,与父辈无房相比,当父辈有一套房时,青年子女参与劳动的概率将降低14.7%,而当父辈有两套及以上房产时,青年子女参与劳动的概率将降低21.8%。识别变量就业信息搜集对青年劳动参与决策影响正向显著。

在劳动供给时间二阶段估计列(3)和列(4)中,逆米尔斯比在10%水平下显著,选择Heckman两阶段模型合理,父辈住房价值在1%水平下对青年劳动供给时间影响负向显著,父辈住房价值每增加1个单位,青年劳动供给时间减少0.232个单位,父辈单套房与父辈多套房也都在5%水平下对青年劳动供给时间产生了显著的负向影响,即与父辈无房相比,父辈有一套房的青年劳动供给时间减少0.563个单位,而父辈有两套及以上房的青年,其劳动供给时间将减少0.782个单位。控制变量中,性别、受教育程度、婚姻状况、健康状况、家庭规模、幼儿抚养比、老年扶养比、父母受教育程度、父母工作性质、兄弟姐妹数量和区域经济水平对青年劳动供给时间影响正向显著,家庭其他收入、父母健康状况、父母综合收入和地区失业率对青年劳动供给时间影响负向显著。

| 劳动参与一阶段估计 | 工作时长二阶段估计 | 就业选择二阶段估计 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 父辈住房价值 | −0.065***(0.008) | −0.232***(0.031) | 0.072***(0.009) | |||

| 父辈单套房 | −0.147**(0.010) | −0.563**(0.021) | 0.152**(0.012) | |||

| 父辈多套房 | −0.218**(0.013) | −0.782**(0.023) | 0.237**(0.013) | |||

| 性别 | 0.224**(0.001) | 0.216**(0.001) | 0.615***(0.004) | 0.604***(0.004) | −0.192***(0.001) | −0.186***(0.001) |

| 年龄 | −0.016(0.001) | −0.014(0.001) | −0.107(0.001) | −0.106(0.001) | 0.014(0.002) | 0.013(0.002) |

| 受教育程度 | 0.165***(0.006) | 0.159***(0.006) | 0.497***(0.046) | 0.478***(0.045) | 0.348***(0.006) | 0.335***(0.006) |

| 婚姻状况 | 0.184**(0.003) | 0.177**(0.003) | 0.685**(0.052) | 0.681**(0.051) | 0.172**(0.003) | 0.164**(0.003) |

| 健康状况 | 0.012**(0.003) | 0.010**(0.003) | 0.106**(0.009) | 0.105**(0.008) | 0.016(0.002) | 0.014(0.002) |

| 家庭其他收入 | −0.053**(0.009) | −0.048**(0.009) | −0.136***(0.028) | −0.134***(0.027) | 0.057**(0.012) | 0.053**(0.012) |

| 家庭规模 | 0.006*(0.002) | 0.005*(0.002) | 0.025*(0.008) | 0.024*(0.007) | 0.004(0.001) | 0.004(0.001) |

| 幼儿抚养比 | 0.338**(0.016) | 0.329**(0.016) | 0.673**(0.038) | 0.668**(0.036) | −0.212**(0.018) | −0.208**(0.018) |

| 老年扶养比 | 0.186**(0.012) | 0.183**(0.012) | 0.124**(0.036) | 0.116**(0.035) | −0.135**(0.011) | −0.131**(0.011) |

| 父母受教育程度 | 0.176***(0.005) | 0.173***(0.005) | 0.408***(0.015) | 0.406***(0.016) | 0.114(0.005) | 0.110(0.005) |

| 父母健康状况 | −0.133**(0.002) | −0.132**(0.002) | −0.539**(0.008) | −0.532**(0.007) | 0.094(0.003) | 0.092(0.003) |

| 父母工作性质 | 0.151***(0.001) | 0.143***(0.001) | 0.792***(0.003) | 0.789***(0.003) | 0.189***(0.000) | 0.179***(0.000) |

| 父母综合收入 | −0.038**(0.010) | −0.033**(0.010) | −0.128**(0.030) | −0.124**(0.030) | 0.053**(0.009) | 0.048**(0.009) |

| 兄弟姐妹数量 | 0.189**(0.002) | 0.182**(0.002) | 0.563*(0.005) | 0.558*(0.004) | 0.195(0.003) | 0.186(0.003) |

| 就业信息搜集 | 0.329***(0.006) | 0.317***(0.005) | − | − | − | − |

| 地区工资水平 | −0.141(0.218) | −0.137(0.218) | −0.379(0.419) | −0.375(0.414) | −0.131(0.196) | −0.129(0.196) |

| 地区失业率 | −0.068***(0.015) | −0.062***(0.015) | −0.242***(0.052) | −0.237***(0.050) | 0.066***(0.013) | 0.064***(0.013) |

| 区域经济水平 | 0.232**(0.013) | 0.226**(0.013) | 0.638**(0.039) | 0.617**(0.038) | 0.255(0.014) | 0.243(0.014) |

| 城市固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 观测值 | 1 322 | 1 322 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 |

| 逆米尔斯比

λ

|

− | − | 3.253*(1.451) | 3.119*(1.438) | 1.535*(0.786) | 1.517*(0.782) |

| 注:表中除逆米尔斯比、工作时长二阶段估计结果展示为回归系数外,其余均为计算得到的边际值,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著水平,括号内为标准误,下表统同。 | ||||||

造成以上情况的原因就在于,住房作为集合人员居住、婚姻缔结和增值保值的重要财富,如果父母已经拥有,甚至拥有量较多时,青年子女将直接受益于这一财富资源,其赡养压力和自身购房压力都显著降低,因而也容易缺乏劳动参与动力。另外,需要说明的是,幼儿抚养比和老年抚养比对青年子女的劳动参与及劳动供给时间都体现出正向影响。这主要是因为在生活照料上,不少中老年父母可以实现自我照料,且中国家庭往往存在中老年父母帮青年子女照看孙辈的“祖带孙”现象。这就使得老人和幼子更需要的是青年的经济反哺而非生活照料。因此,当幼儿抚养比和老年抚养比较大时,就完全有可能对青年的劳动参与产生激励作用,以获得更多经济收入缓解赡养抚养压力。

而在进一步的工作选择二阶段估计列(5)和列(6)中,逆米尔斯比在10%水平下显著,选择Heckman两阶段模型合理,父辈住房价值对青年就业选择影响在1%水平下正向显著,计算得到的边际值为0.072,即在控制其他因素的情况下,父辈住房价值对青年就业选择净效应显著为正,父辈住房价值每增加1单位将导致青年选择体制内工作的概率提高7.2%。从住房数量来看,父辈单套房和父辈多套房对青年的就业选择在5%水平下影响显著。其中,父辈有一套房时,青年子女选择体制内工作的概率提高15.2%,父辈有两套及以上房时,青年选择体制内工作的概率提高23.7%。控制变量中,受教育程度、婚姻状况、家庭其他收入、父母受教育程度、父母工作性质、父母综合收入和地区失业率对青年选择体制内就业影响正向显著,性别、幼儿抚养比和老年扶养比对青年选择体制内就业影响负向显著。

(二)稳健性检验。本文从以下三个方面进行稳健性检验:第一,在基准回归中,已采用替换变量方式,分别使用父辈住房价值变量、父辈住房数量变量衡量父辈住房财富,替换变量后,本文基本结论未发生改变。第二,基准回归中将“处于失业状态但有工作意愿”也定义为劳动参与,剔除该部分样本后,本文基本结论亦未发生改变。第三,删除过去2年内父母有出售转让、新购(新建)住房和未来5年有新购(新建)住房打算的样本。家庭在短期内有过住房交易记录,青年子女劳动决策可能是在住房交易以前做出,而父母未来5年有购房打算其现拥有的住房价值小于未来住房的折现价值,青年劳动参与决策会受到当前父辈住房价值以外因素的影响。根据估计结果,删除样本不影响本文基本结论。

(三)分样本异质性及交互影响分析。按照性别分组进行分样本异质性分析。但限于篇幅,仅列出二阶段核心解释变量估计结果。表3结果显示,在工作时长二阶段估计中,父辈住房价值和父辈住房数量对区分性别后的青年子女劳动供给时间影响均显著。从父辈住房价值来看,父辈住房价值每增加1单位,男性青年劳动供给时间缩短0.169个单位,女性青年劳动供给时间缩短0.286个单位。从父辈住房数量来看,与父辈无房相比,父辈有一套住房时,男性青年劳动供给时间减少0.418个单位,女性青年劳动供给时间减少0.727个单位。而当父辈有两套及以上住房时,男性劳动供给时间则会减少0.577个单位,女性劳动供给时间更是减少0.987个单位。在就业选择二阶段估计中,父辈住房价值对青年子女就业选择影响十分显著。其中,父辈住房价值每增加1单位,男性青年选择体制内工作的概率就会提高4.7%,女性青年选择体制内工作的概率提高10.2%;而从父辈住房数量对青年子女就业选择影响来看,与父辈无房相比,当父辈有一套住房时,男性青年选择体制内工作的概率提高13.2%,女性青年选择体制内工作的概率提高17.4%,父辈有两套及以上住房时,男性青年选择体制内工作的概率提高20.9%,女性青年选择体制内工作的概率提高26.5%。这表明,由于当前社会对女性青年普遍还是存在着“相夫教子”“女主内”的角色期待,女性青年较少承担购买婚房的社会性任务。因此,当女性青年还拥有父辈住房财富优势时,其为家庭工作的动力就会比男性青年下降得更为明显,倾向于退出劳动市场或从事体制内工作。

| 工作时长二阶段估计 | 就业选择二阶段估计 | |||||||

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

| 父辈住房价值 | −0.169***

(0.029) |

−0.286***

(0.033) |

0.047** (0.010) |

0.102** (0.009) |

||||

| 父辈单套房 | −0.418** (0.020) |

−0.727** (0.022) |

0.132** (0.011) |

0.174** (0.013) |

||||

| 父辈多套房 | −0.577** (0.021) |

−0.987** (0.023) |

0.209** (0.012) |

0.265** (0.013) |

||||

| 控制变量 | 已控制 | |||||||

| 城市固定效应 | 已控制 | |||||||

| 观测值 | 564 | 520 | 564 | 520 | 564 | 520 | 564 | 520 |

| 注:表中工作时长二阶段估计展示为回归系数,就业选择二阶段估计展示的均为计算得到的边际值,下表统同。 | ||||||||

由于父辈房产所在地与青年子女居住地的不同,其对青年子女劳动就业的影响可能也存在差异,因此区分出“同城父辈房产”和“异地父辈房产”两类,并进行异质性分析(研究结果详见表4),同样仅列出二阶段核心解释变量估计结果。工作时间二阶段估计结果显示,两个分样本的父辈住房价值和父辈住房数量对青年子女劳动供给时间的影响均显著。具体来看,异地父辈住房价值每增加1单位,青年劳动供给时间缩短0.116个单位,而同城父辈房产价值每增加1单位,青年劳动供给时间则缩短0.347个单位;父辈住房数量上,与父辈无房相比,父辈有一套房产但属于异地时,其青年子女的劳动供给时间会缩短0.223个单位,而同城的父辈单房产使得青年子女劳动供给时间缩短了0.971个单位。进一步看,父辈有多套房产时,父辈住房所在地与青年子女居住地不同的青年劳动供给时间缩短0.389个单位,父辈房产同城的青年劳动供给时间则缩短了1.174个单位。

在就业选择二阶段估计中,两个分样本的父辈住房价值均对青年子女就业选择影响显著,父辈住房价值每增加1个单位,属于异地父辈房产的青年选择体制内工作的概率提高3.9%,有父辈房产同城的青年选择体制内工作的概率提高11.6%;再从父辈住房数量上看,与父辈无房相比,异地的父辈单套房使得青年选择体制内工作的概率提高11.3%,父辈房产同城的青年选择体制内工作的概率提高19.5%。而当父辈有多套房产时,也是有同城父辈房产的青年选择体制内工作的可能性最大。

造成以上差异的原因在于,当父辈房产所在地与青年子女工作生活地相同时,青年子女除了能享受到父辈房产带来的财富溢价,还能长期享受到父辈房产的实际使用权,即青年子女可继续免费居住父辈住房,甚至有多套住房的父母还可能会将多出的房产直接过户给青年子女,生活压力进一步减小,因此劳动参与率与非体制内就业选择被极大地抑制。而当父辈房产所在地与青年子女工作地生活地不同时,虽然青年子女也能享受到父辈住房财富增值带来的收益,但却难以通过父辈房产的使用权益来进一步平抑自己在异地居住生活的成本,并且可能依然面临在工作生活地重新购房的压力问题,因此,异地父辈房产对青年子女的劳动参与和非体制内就业虽也是负向影响,但抑制程度却不及同城父辈房产。

| 工作时长二阶段估计 | 就业选择二阶段估计 | |||||||

| 异地父辈房产 | 同城父辈房产 | 异地父辈房产 | 同城父辈房产 | 异地父辈房产 | 同城父辈房产 | 异地父辈房产 | 同城父辈房产 | |

| 父辈住房价值 | −0.116** (0.028) |

−0.347*** (0.033) |

0.039** (0.009) |

0.116** (0.009) |

||||

| 父辈单套房 | −0.223* (0.019) |

−0.971** (0.022) |

0.113** (0.011) |

0.195** (0.013) |

||||

| 父辈多套房 | −0.389* (0.020) |

−1.174** (0.023) |

0.159** (0.012) |

0.314** (0.013) |

||||

| 控制变量 | 已控制 | |||||||

| 城市固定效应 | 已控制 | |||||||

| 观测值 | 376 | 708 | 376 | 708 | 376 | 708 | 376 | 708 |

再根据青年学历与父辈住房价值的交互项考察不同学历青年的劳动参与率与就业选择(结果详见表5)。青年学历通过两个变量进行衡量,一是青年学历水平,衡量青年是否为中低学历人群,专科以下取值为1,专科及以上取值为0;二是青年学历质量,衡量青年是否为一般高校毕业,普通高校毕业取值为1,双一流重点高校以上毕业取值为0。以下列出的核心解释变量与交互项的估计结果显示,在劳动参与一阶段估计中,青年学历水平与父辈住房价值的交互项对青年劳动参与影响负向显著,表明当青年为专科以下学历时,父辈住房价值每增加1单位,青年劳动参与率将进一步降低1.2%;而在就业选择二阶段估计中,青年学历质量与父辈住房财富交互项对青年就业选择影响正向显著,表明青年为非双一流普通高校毕业时,父辈住房财富每增加1单位,青年有意愿选择体制内就业的概率进一步提高1.1%。这一结果表明,不同学历水平和质量的青年子女受父辈住房财富的影响程度也存在差异。对于高学历青年而言,其工资率较高,不参加劳动的机会成本更大,因而相同的父辈房产净财富变化对他们的负面影响要小于中低学历青年。从学历质量上看,拥有重点高校学历的青年更可能拥有更高质量的人脉资源和更多元的事业发展途径,可选择的就业范围更广。因此,同样的父辈房产净财富变化对重点高校学历青年进体制内工作的推动作用也会明显弱于非重点高校学历青年。

| 劳动参与一阶段估计 | 就业选择二阶段估计 | |

| 父辈住房价值 | −0.061***(0.008) | 0.073**(0.009) |

| 父辈住房价值×青年学历水平 | −0.012**(0.003) | |

| 父辈住房价值×青年学历质量 | 0.011*(0.004) | |

| 控制变量 | 已控制 | |

| 城市固定效应 | 已控制 | |

| 观测值 | 1 322 | 1 084 |

| 注:表中展示的均为计算得到的边际值。 | ||

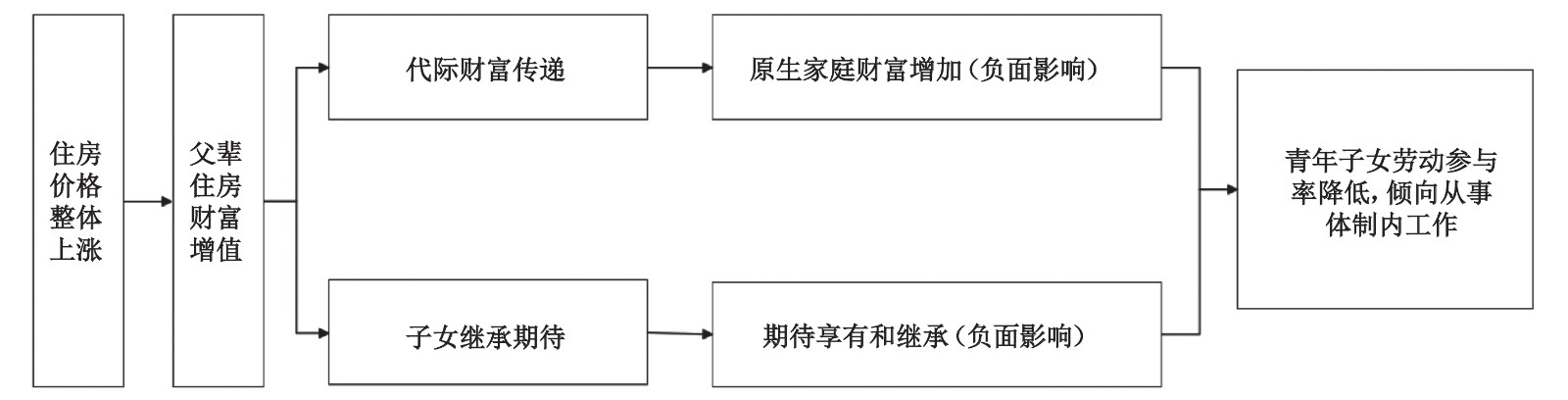

(四)进一步讨论:影响机制分析。在以上研究基础上,进一步探讨父辈住房财富影响青年子女就业选择的作用机制,主要通过代际财富传递和子女继承期待来实现(详见图2)。

|

| 图 2 父辈住房财富对青年子女劳动就业的影响机制 |

1. 代际财富传递。当房价上涨时,有房家庭的财富将因此提升,家庭成员也将从中受益(张浩等,2017),对家庭及个人消费具有明显的促进作用(李剑,2018)。父辈住房财富增值后,父辈对青年子女的财富供给能力会明显增强,从而提升青年子女的闲暇偏好,最终对其劳动参与产生抑制作用。因此,本文进一步探讨父辈住房价值增值产生的代际财富传递效应。其中,父辈住房价值增值使用“近五年父辈住房财富增值金额(万元)”衡量,代际财富传递使用父母资助“近一年获得的父母经济资助金额(万元)”和反哺支出“近一年你寄给父母多少钱(万元)”两个指标衡量,前者反映青年子女直接从原生家庭获得的代际财富转移水平,后者则反映青年子女从原生家庭获得的间接经济支持,即青年子女承担的经济反哺压力水平,越低表示青年子女获得的间接经济支持越强。两者均作自然对数变换处理。表6结果显示,父辈住房价值增值对父母资助青年子女的影响正向显著,而对青年子女的反哺支出影响负向显著。表明父辈住房财富明显会对青年子女产生代际财富传递,使得青年子女能有效分享原生家庭财富的同时,还减少反哺父母的压力,进而抑制青年子女的劳动参与或促进其选择体制内工作。

| 父母资助 | 反哺支出 | |

| 父辈住房价值增值 | 0.382**(0.038) | -0.259*(0.032) |

| 控制变量 | 已控制 | |

| 省份固定效应 | 已控制 | |

| 观测值 | 1 322 | 1 322 |

| 注:表中展示的均为回归系数。 | ||

2. 子女继承期待。已有研究表明,在家庭财产方面,中国父母对子女存在“遗赠动机”,父母的房产大都被视为子女婚姻或生活的物质基础(Jiang等,2015),且会努力为下一代积累住房财富,自身往往很少享受住房资本收益。而青年子女在知晓父母“遗赠动机”这一完全信息的基础上,就会相对应地产生“期待效应”,即对父辈住房财富的“享有期待”和“继承期待”。这种效应会明显提升青年子女的收益预期,从而产生劳动松弛和闲暇偏好。一般来说,当父辈有多套住房,且子女为独生子女时,子女继承期待最高。因此,此处考察子女继承期待对劳动参与和就业选择的影响,引入父辈住房数量与青年子女是否为独生子女(是=1,否=0)的交互项进行研究(结果参见表7)。劳动参与一阶段估计结果显示,当父辈有两套以上住房,且青年为独生子女时,青年子女的劳动参与率最低;而就业选择二阶段估计结果则表明,当父辈有两套以上住房,且青年为独生子女时,青年子女选择体制内工作的概率最高。

由此可知,青年子女对父辈房产确实存在明显的继承期待效应。当青年子女自知父辈房产财富水平较高,且自己是父母房产的唯一继承者时,继承期待效应将有效降低青年子女的购房刚需和生活成本压力,尤其会在产生一种“家有恒产,何苦劳累”的心理资本,从而减少自身的劳动供给。这其实也解释了为何不少中产家庭出身的青年在某些高强度的民企工作一段时间后,纷纷选择考入体制内或成为自由职业者,变身所谓的“佛系青年”“道系青年”(指在快节奏的都市生活中,追求平和、淡然生活方式的青年人)。正是因为父辈房产带来的财富传递和继承期待让这部分青年有资本去减少自己的劳动供给。

| 劳动参与一阶段估计 | 就业选择二阶段估计 | |||

| 一套 | 多套 | 一套 | 多套 | |

| 父辈仅有一套房(以父辈无房为参照项) | −0.167**(0.010) | 0.172**(0.012) | ||

| 独生子女×父辈仅有一套房 | −0.078**(0.004) | 0.061**(0.08) | ||

| 父辈有多套住房(以父辈无房为参照项) | −0.237**(0.013) | 0.256**(0.013) | ||

| 独生子女×父辈有多套住房 | −0.117**(0.005) | 0.132**(0.010) | ||

| 控制变量 | 已控制 | |||

| 省份固定效应 | 已控制 | |||

| 观测值 | 859 | 582 | 705 | 477 |

| 注:表中展示的均为计算得到的边际值。 | ||||

(五)工具变量估计。⑦父辈住房财富影响青年劳动参与决策的估计可能存在遗漏变量、反向因果和测量误差引起的内生性问题。虽然在回归模型中已对多个关键变量及地区固定效应进行了控制。然而,某些不可观测因素依然可能干扰估计。例如,活跃的劳动力市场可能也会吸附更多人口,从而推升当地房价,并最终引发住房财富增值,即可能存在反向因果问题。因此,通过条件混合过程(CMP)估计,在模型中引入工具变量则可以在很大程度上克服该问题。

参考已有研究(陈斌开等,2018)所用方法,将市级城镇人均房地产企业的土地购置面积作为父辈住房价值的工具变量。逻辑是,人均土地购置面积越多,商品房供应也可能越多,会通过影响城市房价,进而影响父辈住房价值。与此同时,市级人均房地产企业的土地购置面积主要反映地方政府土地供给,并不通过房价之外的其他渠道影响青年的劳动参与。

根据工具变量估计结果,父辈住房价值对青年劳动参与、劳动时间供给影响负向显著,对体制内就业选择影响正向显著。这一结果与之前实证结果保持了一致。由此可知,本文的研究结论整体稳健可靠,验证了父辈住房财富对青年子女的劳动及就业选择具有显著影响。

五、结论与启示

近年来,我国劳动参与率持续下降,而年轻人也越来越热衷于进入体制内工作,这与原生家庭的住房财富间是否存在着某种联系呢?青年人是劳动力市场的供给主力,“低劳动参与”或“过度热衷体制内工作”并不利于国家及社会的长远发展。相比西方国家而言,中国紧密的家庭代际联系使得父辈的房产财富水平和变化也深刻地影响了青年子女的劳动就业决策。本文基于中国的家庭代际文化背景,利用2018年西南财经大学课题组的“城乡常住居民居住状况与社会融合”调查数据,探究了父辈住房财富与青年子女劳动参与间的关系,从理论与实证上对当下青年群体“劳动参与率降低”及“热衷于体制内工作”进行了解释。主要结论如下:(1)父辈住房财富对青年子女的劳动参与率有一定抑制作用,父辈房产价值的上涨和房产数量的提升都会带来青年子女劳动参与率的下降,而在参加劳动的青年子女中,父辈房产财富对青年子女的劳动供给时间和非体制内就业选择存在显著的负向影响。父辈房产价值越高、数量越多,青年子女劳动供给时间越短,选择体制内工作的可能性越大。(2)相比男性青年,父辈住房财富对女性青年的劳动参与负向影响更大,对参与劳动的女性青年选择体制内工作的提升作用更明显。(3)相比异地的父辈房产,与青年子女工作生活地同城的父辈住房财富对青年子女劳动参与及就业选择的影响效应明显更强。(4)从学历水平上看,父辈房产财富对高学历青年的劳动参与负向影响较小。从学历质量上看,父辈房产财富对非重点高校学历青年选择体制内工作的正向影响更大。(5)由父辈房产产生的代际财富传递与子女继承期待为青年子女提供了较好的原生家庭物质基础,容易带来青年子女劳动参与率的下降及体制内工作倾向加剧。

本文的结论对政府调控房价,改善住房资源不均具有重要的启示意义。首先,由于住房市场与劳动力市场存在着紧密的联动关系,应该看到当前的住房不平等可能是造成我国青年劳动力就业供应不足和结构性不合理的重要原因,针对过多持有房产的家庭,通过房地产税和遗产税等政策制度可以有效缓解父辈住房财富对青年子女劳动就业行为的负面影响。其次,政府部门要持续落实“房住不炒,户有所居”的相关政策,避免房价不合理上涨对青年劳动力就业带来不利影响。最后,要进一步提升青年群体的受教育程度,倡导社会主义劳动价值观及男女平权思想,让青年群体无论原生家庭住房财富情况如何,都能以参与劳动为荣,引导青年投身到“大众创业、万众创新”的洪流中,以便形成更合理的劳动就业格局。

① 国际劳工组织将劳动年龄人口定义为15岁及以上年龄总人口,具体估算方法参见国际劳工组织官网:https://www.ilo.org/global/langen/index.htm。

② 《2019北京大学毕业生就业质量年度报告》:https://www.sohu.com/a/436751016_120288543。

③ 中华人民共和国国家统计局:http://data.stats.gov.cn/index.htm。

④ 《2019年中国家庭金融调查报告》:https://chfs.swufe.edu.cn/。

⑤ 《2018中国城市家庭财富健康报告》。

⑥ 《2018城乡常住居民居住状况与社会融合调查报告》。

⑦ 限于篇幅,估计结果略去。有需要可向作者索取。

| [1] | 陈斌开, 黄少安, 欧阳涤非. 房地产价格上涨能推动经济增长吗?[J]. 经济学(季刊), 2018(3): 1079–1102. |

| [2] | 陈璐, 范红丽. 家庭老年照料会降低女性劳动参与率吗? ——基于两阶段残差介入法的实证分析[J]. 人口研究, 2016(3): 71–81. |

| [3] | 李剑. 房价波动、跨期依赖与居民消费效应——基于Carroll的新财富效应测度方法[J]. 经济与管理评论, 2018(5): 63–72. |

| [4] | 梁银鹤, 禹思恬, 董志勇. 房产财富与劳动供给行为——基于CFPS微观面板数据的分析[J]. 经济科学, 2019(1): 95–107. |

| [5] | 马忠东, 吕智浩, 叶孔嘉. 劳动参与率与劳动力增长: 1982~2050年[J]. 中国人口科学, 2010(1): 11–27,111. |

| [6] | 彭争呈, 邹红. 儿子、房子与老子——未婚子女、房价与老年人劳动参与[J]. 经济与管理研究, 2019(7): 75–89. |

| [7] | 孙洛龟. 房地产阶级社会[M]. 芦恒译. 南京: 译林出版社, 2012. |

| [8] | 吴伟平, 章元, 刘乃全. 房价与女性劳动参与决策——来自CHNS数据的证据[J]. 经济学动态, 2016(11): 57–67. |

| [9] | 谢佳慧. 住房资产、住房负债对女性劳动参与的影响——兼论房产属性的作用[J]. 南方人口, 2019(6): 65–78. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2019.06.006 |

| [10] | 姚健. 住房财富与劳动参与决策: 基于CFPS数据的分析[J]. 经济与管理评论, 2021(1): 77–88. |

| [11] | 张浩, 易行健, 周聪. 房产价值变动、城镇居民消费与财富效应异质性——来自微观家庭调查数据的分析[J]. 金融研究, 2017(8): 50–66. |

| [12] | 邹红, 彭争呈, 栾炳江. 隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论[J]. 经济学动态, 2018(7): 37–52. |

| [13] | Begley J, Chan S. The effect of housing wealth shocks on work and retirement decisions[J]. Regional Science and Urban Economics, 2018, 73: 180–195. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2018.10.001 |

| [14] | Benson D, French E. How do sudden large losses in wealth affect labor force participation? [R]. Chicago Fed Letter No.282, 2011. |

| [15] | Colom M C, Molés M C. Housing and labor decisions of households[J]. Review of Economics of the Household, 2013, 11(1): 55–82. DOI:10.1007/s11150-012-9165-6 |

| [16] | Disney R, Gathergood J. House prices, wealth effects and labour supply[J]. Economica, 2018, 85(339): 449–478. DOI:10.1111/ecca.12253 |

| [17] | Farnham M, Sevak P. Housing wealth and retirement timing[J]. CESifo Economic Studies, 2016, 62(1): 26–46. DOI:10.1093/cesifo/ifv015 |

| [18] | Fortin N M. Allocation inflexibilities, female labor supply, and housing assets accumulation: Are women working to pay the mortgage?[J]. Journal of Labor Economics, 1995, 13(3): 524–557. DOI:10.1086/298384 |

| [19] | Fu S H, Liao Y, Zhang J F. The effect of housing wealth on labor force participation: Evidence from China[J]. Journal of Housing Economics, 2016, 33: 59–69. DOI:10.1016/j.jhe.2016.04.003 |

| [20] | He Z C. Estimating the impact of house prices on household labour supply in the UK[R]. Discussion Papers 15/19, 2015. |

| [21] | Henley A. House price shocks, windfall gains and hours of work: British evidence[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2004, 66(4): 439–456. DOI:10.1111/j.1468-0084.2004.00088.x |

| [22] | Jiang Q B, Li X M, Feldman M W. Bequest motives of older people in rural China: From the perspective of intergenerational support[J]. European Journal of Ageing, 2015, 12(2): 141–151. DOI:10.1007/s10433-014-0330-z |

| [23] | Juhn C, Potter S. Changes in labor force participation in the United States[J]. Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(3): 27–46. DOI:10.1257/jep.20.3.27 |

| [24] | Warren E, Tyagi A W. The two-income trap: Why middle-class parents are going broke[M]. New York: Basic Books, 2004. |

| [25] | Zhao J M, Liu L, Liu R H. How house price appreciation affects homeowners’ labour force participation[J]. Economics of Transition and Institutional Change, 2018, 26(2): 233–252. |

| [26] | Zhao L X, Burge G. Housing wealth, property taxes, and labor supply among the elderly[J]. Journal of Labor Econo- mics, 2017, 35(1): 227–263. DOI:10.1086/687534 |