2. 吉林大学 数量经济研究中心,吉林 长春 130012

2. Center for Quantitative Economics,Jilin University,Changchun 130012,China

一、引 言

金融危机、贸易摩擦以及重大公共卫生安全等极端风险事件,因其爆发快、冲击强以及波及范围广等特点,对世界各国经济的稳定发展带来巨大挑战。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,伴随着疫情的扩散与蔓延,国际大宗商品市场与世界各国金融市场持续动荡。在全球经济不确定性激增的“阴霾”下,供求失衡、流动性枯竭以及恐慌情绪所导致的商品价格剧烈波动,无疑会对世界各国金融市场造成前所未有的冲击。中国作为国际大宗商品的第一进口大国,经济增长对于能源、工业金属以及农产品价格的依赖度极高,并且金融市场对于国际大宗商品的价格波动十分敏感,仅2020年3月,沪深股市就出现接近20%的单边下跌。尽管中国新冠肺炎疫情的防控措施卓有成效,但是国外疫情失控已成既定事实。因此,在新冠肺炎疫情防控已经转为“常态化”的背景下,只有精准防范国际金融风险冲击,才能真正实现后疫情时代的中国经济复苏。2020年5月14日,习近平总书记在中共中央政治局常委会会议讲话中首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。可见,将国际大宗商品市场与中国金融市场置于同一研究框架,刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应,构建动态因果网络,在极端风险事件冲击下测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应,追溯中国金融市场的风险来源,可以为推动国内经济复苏和防范国际金融风险传染提供理论支持与政策参考。

国际大宗商品因其具有生产要素与投资品的双重属性,其价格波动与金融市场稳定间存在着显著关联(Kose,2002)。早期学者对于这一问题的研究,主要聚焦于大宗商品价格波动对金融市场冲击路径的探索(Chambers和Bailey,1996;Trolle和Schwartz,2009)。在金融衍生品市场中,投资者会根据预期收益率的高低来调整自身的风险偏好以改变期货持仓比例,最终影响衍生品价格的走势(Janzen等,2018)。同时,金融投机需求引导的投资者态度偏移与衍生品交易产生的信号效应也会直接作用于股票、债券等其他金融市场(Sockin和Xiong,2015;Knittel和Pindyck,2016)。另外,大宗商品的价格波动代表着生产要素、食品以及总体物价水平的变动,物价变动经由成本渠道传导至实体行业,会引起通货膨胀以及经济波动(De V. Cavalcanti等,2015;龙少波等,2019),最终通过利率效应作用于金融市场(Fernández等,2018)。在开放经济框架中,国际资本流动骤减会通过挤占市场流动性的方式来改变大宗商品价格,商品价格下跌会直接导致大宗商品出口国的货币贬值与债务违约风险增加(Lopez-Martin等,2019)。国内研究大多集中于大宗商品价格波动对工业部门通胀、宏观经济波动以及国内物价水平的冲击效应(苏梽芳等,2015;张翔等,2017;郑尊信等,2020),而对于金融市场冲击效应的探究不足。此外,国内外文献往往关注大宗商品价格波动的单向传导效应,这显然会忽视国际大宗商品市场与金融市场间的非对称影响。

大量的经济事实表明,国际大宗商品市场与金融市场间存在着显著的信息溢出效应与联动效应(刘华军等,2017;Alquist等,2020),其中,以能源商品、贵金属商品以及农产品价格波动的冲击效应最为显著(Wright,2014;Reboredo等,2017;Paul等,2019)。现有文献中,国内外学者大多使用GARCH方法来测度国际大宗商品市场与金融市场间的联动效应(Arouri等,2015;Kang等,2017;Ma等,2019)。Basher和Sadorsky(2016)利用GO-GARCH模型估计新兴市场股价、油价、VIX指数、黄金价格以及债券价格间的波动率时认为,能源商品是对冲新兴市场股票的最佳资产;Jain和Biswal(2016)运用GARCH类模型探究黄金与原油价格波动率对于印度卢比与股票市场的影响时发现,以黄金和石油价格作为对冲工具可以显著抑制汇率贬值和股价波动;Ouyang和Zhang(2020)基于GJA-GARCH模型刻画中国农产品价格波动与股票市场关联性时发现,农产品价格与股票市场间呈现显著的正相关关系。虽然尹力博和韩立岩(2014)、胡聪慧和刘学良(2017)以及刘映琳等(2019)分别阐释了大宗商品价格波动对资产配置、股票收益以及期货商品价格的冲击效应,但是他们忽视了极端风险事件冲击的视角。

面对极端风险事件的冲击,国际大宗商品市场与金融市场间的风险传染效应越发显著,全球金融体系越发脆弱(Glasserman和Young,2016;Andriosopoulos等,2017)。大宗商品价格剧烈波动衍生出的极端风险会迅速传染至金融市场,最终演变成系统性风险(Acemoglu等,2015;Benoit等,2017)。现有文献对于极端风险事件期间国际大宗商品市场与金融市场间传染效应的研究,大多聚焦于战争与自然灾害事件的短期冲击视角(Dube和Vargas,2013;Fu和Gregory,2019)。但是,面对新冠肺炎疫情的全面冲击,世界经济短期内复苏乏力。因此,既有文献仅基于短期冲击视角的研究框架,显然无法刻画国际大宗商品市场与金融市场间的传染效应。为此,有学者开始关注新冠肺炎疫情期间,国际大宗商品市场与金融市场间的传染效应。Salisu等(2020)发现在新冠肺炎疫情期间,能源商品价格波动对股票市场的冲击效应显著增强;Adekoya和Oliyide(2021)指出新冠肺炎疫情增强了大宗商品市场和金融市场间的风险转移效应;Adekoya等(2021)认为在新冠肺炎疫情期间,投资者运用黄金的套期保值能力对冲油价与股市间投资风险的操作,会增强三者间的联动性。此外,国内学者也从经济波动、股价波动以及政策调节角度分析了新冠肺炎疫情对中国经济的冲击(李明等,2020;田金方等,2020;张晓晶和刘磊,2020),但是鲜有学者关注新冠肺炎疫情期间国际大宗商品市场与中国金融市场间的传染效应。

综上所述,现有研究仍存在不足:第一,只从二元结构角度来测度国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的波动特征,而缺乏在同一时点下,对动态条件相关系数总体概率分布特征的刻画。第二,大多关注国际大宗商品市场价格波动对中国金融市场的单向冲击效应,而忽视了国际大宗商品市场与中国金融市场多个变量间的非对称影响。第三,研究主体大多限于能源商品、贵金属商品以及农产品等单一品类商品的价格波动,同时,鲜有文献基于极端风险事件冲击视角来测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应。第四,既有研究无法构建实证指标测度中国金融市场的外部冲击强度,难以实现外部风险溯源。

本文运用DCC-GARCH模型刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应,并基于Granger-Geweke因果关系检验方法构建动态因果网络,在极端风险事件冲击下测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应,追溯中国金融市场的外部风险来源。研究表明:第一,在极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的总体联动效应出现剧烈波动;在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应显著增强。第二,在极端风险事件冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应增强;在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场的交互冲击具有非对称性,中国金融市场对国际大宗商品市场的影响十分有限。第三,追溯中国金融市场的外部风险来源可知,能源、贵金属以及工业金属对中国金融市场的冲击强度高于其他商品,中国股票市场与汇率市场承受的外部冲击较强。

与以往文献相比较,本文的创新之处在于:第一,运用DCC-GARCH模型,测度极端风险事件期间国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的总体概率分布,甄别国际大宗商品市场与中国金融市场间联动效应的总体波动趋势。第二,基于Granger-Geweke因果关系检验方法构建动态因果网络,可以从高频金融时间序列中捕捉国际大宗商品市场与中国金融市场价格波动间的动态响应机制;同时,采用多元相关分析框架构建动态因果网络,可以更加直观地甄别国际大宗商品市场与中国金融市场间的非对称冲击。第三,将六大门类(涵盖26个子类)国际大宗商品市场与四类中国金融市场置于同一研究框架,依照金融危机、中美贸易摩擦以及新冠肺炎疫情等极端风险事件的起止时间对样本序列进行拆分,在极端风险事件期间,测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应。第四,测量国际大宗商品市场对中国金融市场的外部冲击强度,并对外部冲击效应进行分解,精准追溯中国金融市场的外部风险来源。

二、模型构建与数据选择

(一) 基于Granger-Geweke因果关系检验方法的动态因果网络构建

与传统时间序列的因果检验方法相比,由Engle和Granger(2015)提出的Granger-Geweke因果关系检验方法,主要运用高频时间序列数据,度量复杂系统的有向因果连通性,可以为多个变量间的因果响应机制提供统计描述。同时,基于历史信息构建的有向因果观测量,具有时变性与动态性的良好特性,因此,运用该方法构建动态因果网络,能够实时捕捉网络内部风险传染的特征。此外,采取多元相关分析框架的因果关系估计方法构建动态因果网络,在一定程度上突破了维度约束,通过测度网络结构与节点属性指标,可以甄别多个金融市场间的非对称影响。可见,基于Granger-Geweke因果关系检验方法构建动态因果网络,对于测度多个金融市场间的风险传染效应问题,具有完美的适配性。

具体而言,对于一维平稳时间序列

| {Xt=p∑iα1iXt−i+ε1t,var(ε1t)=Ψ1Yt=p∑iβ1iYt−i+η1t,var(η1t)=Π1 | (1) |

其中,

| {Xt=p∑iα2iXt−i+p∑iβ2iYt−i+ε2t,var(ε2t)=Ψ2Yt=p∑iϕ2iXt−i+p∑iφ2iYt−i+η2t,var(η2t)=Π2 | (2) |

可见,如果系数

| ∑=var(ε2tη2t)=[Ψ2C2C′2Π2] | (3) |

其中,

| GY→X=log(Ψ1Ψ2) | (4) |

| GX→Y=log(Π1Π2) | (5) |

运用国际大宗商品市场与中国金融市场的资产收益率作为样本,构建

| R(t)=p∑m=1βmR(t−m)+E(t) | (6) |

其中,

(二) 动态因果网络基本统计指标

度指标、距离指标与中心性指标是复杂网络理论的三类基本统计指标。假设在具有

| k(i)=kin(i)+kout(i)=N∑j=1Aj,i+N∑j=1Ai,j | (7) |

可见,节点

| k=1NN∑i,j=1Ai,j | (8) |

可见,平均度

| d(i)=din(i)+dout(i)=N∑j=1ωj,i+N∑j=1ωi,j | (9) |

加权平均度

| d=1NN∑i,j=1ωi,j | (10) |

理论上,包含

| ρ=1N(N−1)N∑i,j=1ωi,j | (11) |

其中,

| Ci=Eimi(mi−1) | (12) |

因此,可以计算节点聚类系数

| C=1NN∑i=1Ci | (13) |

其中,

| D=maxi,jdi,j | (14) |

进一步计算任意两个节点间距离

| L=1N(N−1)∑i⩾jdi,j | (15) |

可见,

| di=1NN∑j=1di,j | (16) |

求解

| CCi=1di=NN∑j=1di,j | (17) |

因此,

| BCi=∑s≠i≠tδst(i)δst | (18) |

可见,

(三) 数据选取与说明

由于运用国际大宗商品市场与中国金融市场的高频数据构建实证模型,可以准确捕捉金融市场价格波动间的因果关联性,因此本文利用国际大宗商品市场与中国金融市场风险资产的日度收益率数据构建动态因果网络。首先,彭博商品指数具有核算精度高、数据区间长以及涵盖门类广三大优势,数据包含能源、贵金属、工业金属、农产品、软性商品以及家畜商品等六大门类,共计26个子类商品指数,因此,本文选择彭博商品指数作为国际大宗商品市场的代理变量。其次,参考叶康涛等(2018)的研究,采用沪深300指数(HS300)度量中国股票市场特征,运用中债综合净价指数(Cbond)与中国7天银行间同业拆借利率(Shibor)分别刻画中国债券市场与银行间市场的特征。为排除基础货币对实证模型的影响,借鉴McCauley等(2019)的方法,使用人民币兑特殊提款权(SDR)的汇率(CNY)数据作为人民币外汇市场的代理变量。最后,本文所选数据的样本区间为2007年1月1日—2020年11月30日,剔除非同时交易日期的数据后,共获得3 417组样本。其中,国际大宗商品市场数据来自于彭博数据库,人民币汇率市场数据源于哥伦比亚大学数据库,其余数据皆源自Wind数据库。本文采用

| ri,t=ln(Pi,t)−ln(Pi,t−1) | (19) |

三、国际大宗商品市场与中国金融市场间联动效应分析

本文将国际大宗商品市场与中国金融市场的收益率序列划分为四个极端风险事件时期以及一个无极端风险事件时期,通过刻画各时期动态条件相关系数的总体概率分布,测度国际大宗商品市场与中国金融市场间联动效应的总体波动趋势。按照极端风险事件的起止时间,本文将样本划分为次贷危机、欧债危机、中美贸易摩擦以及新冠肺炎疫情四个时期。首先,参考隋建利等(2020)的研究,本文选取次贷危机的时间区间为2007年8月1日—2009年3月31日,选择欧债危机的时间区间为2009年11月5日—2013年12月16日,两个时期所包含的样本量分别为406组与997组。其次,由于2018年3月9日美国正式签署对进口钢铁和铝产品增加关税的公告,意味着中美贸易摩擦程度升级,因此本文选取中美贸易摩擦的样本区间为2018年3月9日—2019年12月7日,涵盖样本427组。再次,参照李明等(2020)的研究,选择新冠肺炎疫情的时间区间为2019年12月8日—2020年11月30日,样本共计182组。最后,为确保本文所构建实证模型的稳健性,本文选择无极端风险事件时期作为对照组,时间区间为2014年1月1日—2017年12月31日,样本共计1001组。

本文首先基于GARCH(1,1)模型,探究国际大宗商品市场与中国金融市场收益率序列的个体波动特征,表1列出了估计结果。首先,国际大宗商品市场与中国金融市场收益率序列的回归系数

| 变量 |

ω

|

α

|

β

|

变量 |

ω

|

α

|

β

|

| CO | 1.64×10−6*** | 0.0452*** | 0.9451*** | CN | 1.08×10−6*** | 0.0556*** | 0.9333*** |

| CL | 1.46×10−6*** | 0.0395*** | 0.9525*** | SY | 5.32×10−6*** | 0.0287*** | 0.9705*** |

| NG | 4.29×10−8*** | 0.1772*** | 0.8147*** | SM | 1.01×10−6*** | 0.0705*** | 0.9155*** |

| GO | 1.62×10−6*** | 0.0320*** | 0.9630*** | BO | 2.98×10−6*** | 0.0437*** | 0.9500*** |

| RB | 6.34×10−6*** | 0.0935*** | 0.8983*** | WH | 1.11×10−6*** | 0.0361*** | 0.9611*** |

| HO | 2.68×10−6*** | 0.0544*** | 0.9372*** | CC | 3.87×10−6*** | 0.0691*** | 0.9138*** |

| GC | 5.41×10−8*** | 0.0403*** | 0.9529*** | KC | 3.87×10−6*** | 0.0691*** | 0.9138*** |

| PL | 3.59×10−6*** | 0.0761*** | 0.9196*** | CT | 2.11×10−6*** | 0.0392*** | 0.9560*** |

| SI | 2.95×10−6*** | 0.0441*** | 0.9434*** | SB | 1.65×10−6*** | 0.0785*** | 0.9030*** |

| AL | 1.28×10−6*** | 0.0462*** | 0.9438*** | LH | 4.66×10−6*** | 0.0611*** | 0.9294*** |

| HG | 1.58×10−6*** | 0.0507*** | 0.9460*** | LC | 4.50×10−6*** | 0.0677*** | 0.9147*** |

| PB | 2.48×10−6*** | 0.0428*** | 0.9470*** | HS300 | 2.50×10−6*** | 0.0750*** | 0.9187*** |

| NI | 2.27×10−6*** | 0.0544*** | 0.9410*** | CNY | 2.48×10−6*** | 0.0579*** | 0.9291*** |

| SN | 1.08×10−6*** | 0.0718*** | 0.9290*** | Cbond | 4.06×10−6*** | 0.0540*** | 0.9357*** |

| ZS | 2.37×10−4*** | 0.1500*** | 0.6000*** | Shibor | 2.32×10−4*** | 0.1500*** | 0.6000*** |

| 注:*、**和***分别代表在10%、5%和1%的显著性水平下拒绝原假设。 | |||||||

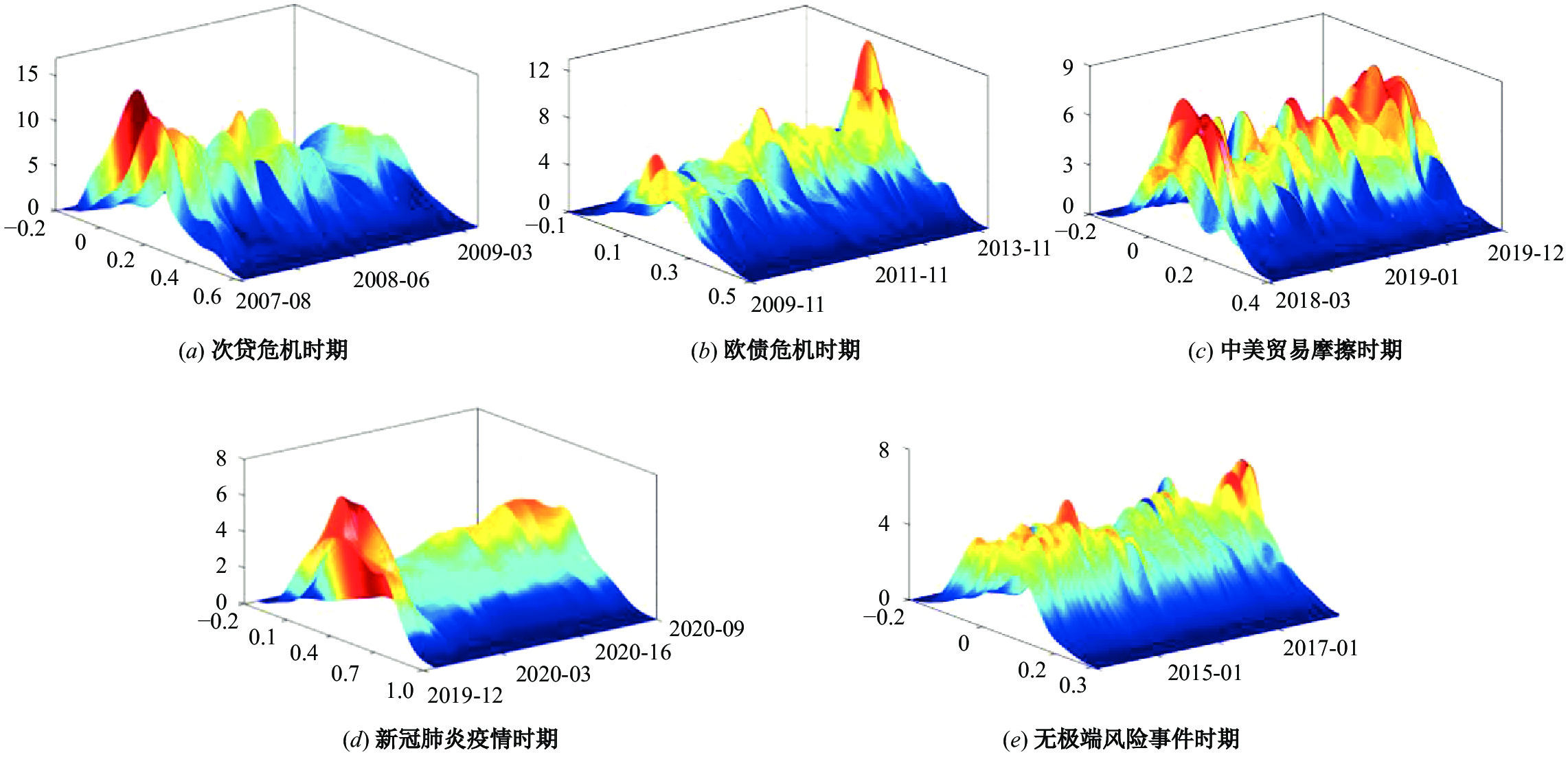

考虑到从概率分布角度捕捉国际大宗商品市场与中国金融市场间联动效应的拓扑性质,可以准确刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间联动效应的总体波动趋势,因此本文通过绘制各时期动态条件相关系数的概率分布曲线,以测度极端风险事件冲击下国际大宗商品市场与中国金融市场间联动效应的总体波动趋势。图1列示了各时期国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的概率分布图,其中,横轴为极端风险事件的时间区间,纵轴为动态条件相关系数的概率分布区间,竖轴为该时点的概率分布密度。

|

| 图 1 各时期国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的概率分布 |

观察图1可知,总体上动态条件相关系数的分布中心为正,同时,曲线具有显著的尖峰厚尾分布特征。其中,在无极端风险事件时期,动态条件相关系数始终分布在[−0.2,0.3]区间内,同时,概率分布曲线的形态相对平滑,峰度与偏度形态稳定,这说明在无极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应相对稳定。但是,在四个极端风险事件期间,概率分布曲线的拓扑特征与波动趋势具有显著差异。其中,在次贷危机时期,动态条件相关系数分布在[−0.2,0.6]区间,并且伴随着次贷危机的蔓延,分布中心出现显著的右移,这表明国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应出现波动;在欧债危机前期,动态条件相关系数的概率分布区间有所缩短,分布集中于[−0.1,0.5]区间内,曲线形态相对平坦;在中美贸易摩擦时期,动态条件相关系数的概率分布特征相对稳定,并且概率密度显著下降;在新冠肺炎疫情时期,动态条件相关系数的概率分布曲线形态出现剧烈变化,具体表现为分布区间扩大至[−0.2,1.0],分布中心出现显著右移,峰度迅速下降,这表明在新冠肺炎疫情的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应显著增强。

四、国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应测度

(一) 国际大宗商品市场与中国金融市场间风险传染效应的总体特征分析

为精准刻画极端风险事件对国际大宗商品市场与中国金融市场的冲击效应,本文按照极端风险事件的起止时间,基于Granger-Geweke因果关系检验方法,分别构建次贷危机时期、欧债危机时期、中美贸易摩擦时期、新冠肺炎疫情时期以及无极端风险事件时期五个国际大宗商品市场与中国金融市场网络,以测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应的总体特征。表2列示了各时期国际大宗商品市场与中国金融市场网络的基本统计特征。

| 时期 | 边 | 平均度 | 加权平均度 | 网络直径 | 网络密度 | 网络聚类系数 | 网络平均路径长度 |

| 次贷危机时期 | 110 | 3.438 | 0.039 | 5 | 0.111 | 0.150 | 2.592 |

| 欧债危机时期 | 164 | 5.125 | 0.029 | 6 | 0.165 | 0.262 | 2.491 |

| 中美贸易摩擦时期 | 96 | 2.531 | 0.026 | 9 | 0.097 | 0.074 | 3.332 |

| 新冠肺炎疫情时期 | 142 | 4.438 | 0.107 | 5 | 0.143 | 0.196 | 2.421 |

| 无极端风险事件时期 | 57 | 1.900 | 0.012 | 8 | 0.066 | 0.077 | 3.233 |

如表2所示,边的数量代表各市场价格波动间Granger-Geweke因果关系的数量总和,平均度与加权平均度分别代表平均到每个节点的因果关系数量与强度。在四个极端风险事件时期网络中,欧债危机时期网络平均度为四个时期网络中最高,新冠肺炎疫情时期网络与次贷危机时期网络的加权平均度远高于其他时期,这表明尽管在欧债危机的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的关联性显著增加,但是在新冠肺炎疫情时期与次贷危机时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应更强。网络直径度量了网络中不具有直接关联节点间的距离,网络密度可以测度节点间连接的紧密程度。新冠肺炎疫情时期网络的直径均为5,这意味着价格波动间没有直接因果关联的两个市场,至少要通过5个市场才能建立联系;次贷危机时期网络、欧债危机时期网络以及新冠肺炎疫情时期网络的密度远高于中美贸易摩擦时期,这说明在金融危机与新冠肺炎疫情的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场价格波动间的联系增强。网络平均路径长度与聚类系数分别测度极端风险传染的深度与广度,新冠肺炎疫情时期网络与欧债危机时期网络的平均路径长度较小,并且聚类系数较大,节点分布具有显著的“小世界特征”。然而,与极端风险事件时期网络相比,无极端风险事件时期网络的边数、平均度、加权平均度、网络密度以及网络聚类系数的数值较小,但是,网络直径与网络平均路径长度的数值相对较高,这说明无极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应并不显著。由此可见,在金融危机与新冠肺炎疫情的外部冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场网络出现结构变迁,而网络结构的剧烈变化无疑会加速国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染。

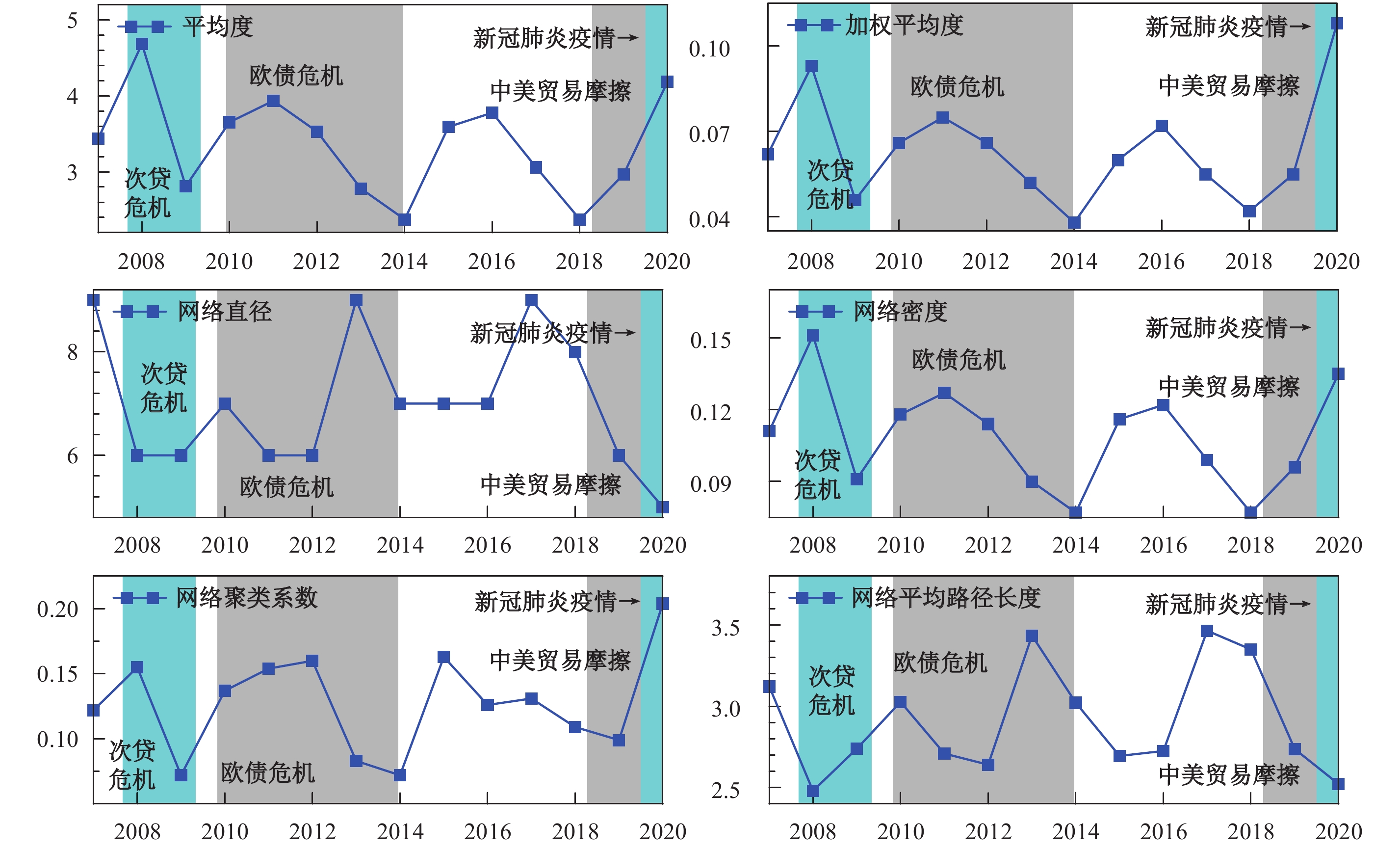

(二) 国际大宗商品市场与中国金融市场间风险传染效应时变特征分析

在极端风险事件的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应显著增强,单一市场的价格波动可能会对其他市场造成持续性冲击,继而引发系统性风险。由于刻画国际大宗商品市场与中国金融市场网络结构指标的时变路径,可以捕捉风险传染效应的时变特征,因此本文按年度将样本序列进行划分,并构建15个年度网络,刻画2007—2020年国际大宗商品市场与中国金融市场年度网络结构指标的时变路径。甄别图2列示出的国际大宗商品市场与中国金融市场网络基本统计特征的时变路径可知,国际大宗商品市场与中国金融市场网络的结构变迁呈现出“事件驱动”特征,其中,在无极端风险事件发生的年份,网络结构指标波动趋势较缓,节点平均度、加权平均度、网络密度以及聚类系数的数值相对较低,网络直径与平均路径长度保持在相对较高的水平。但是,在极端风险事件发生的年份,网络结构统计指标出现剧烈波动,尤其是在次贷危机与新冠肺炎疫情时期,节点的平均度与加权平均度显著升高,网络直径与平均路径长度迅速下降,网络密度与网络聚类系数保持在较高水平。

|

| 图 2 国际大宗商品市场与中国金融市场网络基本统计特征的时变路径 |

然而,分析国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应可以发现,在金融危机与新冠肺炎疫情时期,网络结构变迁的内在驱动因素具有显著差异。事实上,在金融危机期间,流动性不足是国际大宗商品市场与中国金融市场剧烈动荡的主要原因。在金融危机的冲击下,发达经济体金融市场的流动性收紧,金融机构出现亏损甚至破产现象。为缓解流动性紧缩,发达国家从新兴市场国家抽离资金,国际资本流入骤减导致国际大宗商品市场与中国金融市场出现单边下跌。然而,在新冠肺炎疫情时期,经济萧条、供给失衡以及投资者情绪是导致国际大宗商品市场与中国金融市场共同恶化的三大因素。为防止新冠肺炎疫情的传播,世界各国制造企业出现大面积停工、停产现象,全球供应链出现“硬脱钩”,同时,世界范围内进出口贸易需求大幅缩减,供给与需求的共同紧缩引发了经济萧条预期。然而,供需失衡的情况同样出现在大宗商品市场上,工业生产力的下降直接导致能源与工业金属需求的收紧,同时,OPEC国家减产协议的失败导致原油市场出现供给过剩,能源价格出现断崖式下跌。加之气候、疾病等因素,粮食与家畜肉类产量显著下降,导致农产品与家畜商品价格剧烈波动。国际大宗商品价格剧烈波动衍生出的系统性风险迅速传播至中国金融市场,在“恐慌情绪”的驱使下,投资者纷纷抛售金融资产,境内外投机资本的流出导致股票与债券市场大幅下行,最终形成了国际大宗商品市场与中国金融市场共同恶化的态势。短期内,新冠肺炎疫情对世界经济的冲击难以缓和,这将对中国金融市场的风险防控能力提出长期挑战。

在极端风险事件时期,动态因果网络节点的接近中心性与介数中心性指标可以度量市场地位以及波动传导能力。因此,从表3列示出的各时期网络节点市场地位与波动传导能力排名的前10位可以看出,各时期网络节点的市场地位与波动传导能力存在显著差异。其中,在无极端风险事件时期,节点市场地位与波动传导能力的数值相对较低。但是,在次贷危机时期,贵金属商品的市场地位与波动传导能力相对较高;在欧债危机时期,农产品与能源商品的市场地位显著提升;在中美贸易摩擦时期,工业金属商品的市场地位与波动传导能力相对较高;在新冠肺炎疫情时期,能源商品与家畜商品的波动传导能力远高于其他时期。究其原因,在次贷危机时期,在流动性紧缩与恐慌情绪的促使下,金、银以及铂等贵金属商品价格泡沫随之破裂,产生了极强的次生风险;在欧债危机时期,恶劣气候与战争等系统性风险直接作用于能源与农产品市场,而长期以来中国一直是能源商品与大豆制品的进口国,能源商品与农产品价格的剧烈波动对中国金融市场产生直接冲击;在中美贸易摩擦时期,贸易摩擦预期直接影响了工业金属的价格走势,同时,贸易摩擦的信息效应也直接导致中国股票、债券市场资产收益的下降;在新冠肺炎疫情时期,OPEC国家减产协议的失败成为国际能源价格骤降的导火索,工业能源需求的缩减与能源商品价值缩水,加深了能源商品市场的恶化程度,同时,世界范围内的粮食与肉类减产,导致家畜商品价格剧烈波动。能源商品与家畜商品进一步对中国金融市场造成巨大冲击。此外,中国金融市场的市场地位始终处于较低水平,而波动传导能力在新冠肺炎疫情时期显著提升,这表明在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场的交互冲击具有非对称性,中国金融市场对国际大宗商品市场的影响能力十分有限。

| 次贷危机时期 | 欧债危机时期 | 中美贸易摩擦时期 | 新冠肺炎疫情时期 | 无极端风险事件时期 | |||||

| 市场地位 | 波动传导 | 市场地位 | 波动传导 | 市场地位 | 波动传导 | 市场地位 | 波动传导 | 市场地位 | 波动传导 |

| GC

0.6364 |

SI

194.8595 |

SY

0.6977 |

SY

148.0766 |

CN

0.4918 |

SN

194.4333 |

CL

0.5962 |

CL

236.0133 |

CO

0.4423 |

ZS

83.5333 |

| SI

0.5714 |

GC

160.331 |

SM

0.6000 |

PB

123.5087 |

SN

0.4688 |

PB

184.5167 |

LH

0.5849 |

RB

138.6840 |

GO

0.4421 |

CN

66.3333 |

| CL

0.5000 |

CT

111.0881 |

BO

0.5769 |

CC

107.3849 |

SY

0.4545 |

NI

182.2000 |

RB

0.5345 |

HG

137.6935 |

NI

0.4182 |

CT

59.3333 |

| CT

0.4746 |

CN

94.30238 |

GC

0.5357 |

SB

99.9817 |

CT

0.4348 |

PL

166.9000 |

ZS

0.5345 |

HS300

132.4973 |

ZS

0.4035 |

RB

59.2500 |

| NI

0.4677 |

NG

79.4821 |

CT

0.5263 |

CT

75.4798 |

HO

0.4348 |

HS300

136.4500 |

HG

0.5167 |

LH

127.9263 |

HO

0.3651 |

GO

52.3333 |

| HO

0.4667 |

BO

78.8952 |

CL

0.5172 |

CL

74.9091 |

GC

0.3896 |

GC

133.6167 |

AL

0.5082 |

CNY

92.7744 |

AL

0.3380 |

NG

42.0000 |

| CN

0.4624 |

CL

62.5810 |

SI

0.5085 |

ZS

68.0056 |

RB

0.3571 |

CT

120.5333 |

CT

0.5074 |

ZS

86.4941 |

RB

0.3239 |

CL

34.5833 |

| GO

0.4590 |

RB

59.0167 |

CC

0.4918 |

HS300

59.3893 |

KC

0.3563 |

SB

120.2167 |

HS300

0.5033 |

CN

70.4207 |

CL

0.3067 |

CO

33.1667 |

| NG

0.4573 |

NI

57.3619 |

PB

0.4688 |

HO

56.3492 |

NI

0.3448 |

CN

117.5000 |

CN

0.5000 |

SN

65.2182 |

CN

0.2857 |

NI

24.1825 |

| SB

0.4444 |

LC

53.5810 |

HO

0.4615 |

CNY

49.0187 |

SB

0.3409 |

CNY

95.4833 |

CNY

0.4844 |

GC

41.8512 |

LH

0.2824 |

HO

17.1233 |

五、中国金融市场的风险来源追溯

通过甄别国际大宗商品市场与中国金融市场网络节点的市场地位与波动传导能力能够发现,在极端风险事件期间,国际大宗商品市场对中国金融市场产生了显著的外溢冲击。然而,忽略商品门类与金融市场种类的异质性,显然无法从根源上追溯中国金融市场的外部风险来源。因此,本部分通过计算极端风险事件时期四类中国金融市场的加权度指标,刻画各年度中国金融市场外部冲击与波动溢出效应的时变特征,同时,以商品门类与金融市场种类作为标准,通过对极端风险事件时期中国金融市场的外部冲击进行分解,追溯中国金融市场的外部风险来源。

极端风险事件期间,国际大宗商品市场与中国金融市场网络节点的加权入度与加权出度指标可以衡量中国金融市场的外部冲击与波动溢出效应。为辨析四类中国金融市场外部冲击强度与波动溢出效应的异质性,表4列示了极端风险事件时期中国金融市场外部冲击与波动溢出效应。从中能够发现,国债市场(Cbond)波动溢出效应的数值相对稳定,股票市场(HS300)、人民币汇率市场(CNY)以及银行间市场(Shibor)的波动溢出效应逐渐增强,但是数值始终较低,这意味着伴随着中国综合国力的提升与金融市场开放的推进,中国金融市场尽管影响力稳步提升,但对国际大宗商品市场的影响力相对较弱。另外,在极端风险事件期间,四类中国金融市场的外部冲击强度出现了剧烈波动,其中,新冠肺炎疫情时期中国金融市场的外部冲击强度远高于其他时期,这说明在新冠肺炎疫情时期,中国金融市场承受了巨大的外部冲击。此外,在中美贸易摩擦时期与新冠肺炎疫情时期,股票市场(HS300)与人民币汇率市场(CNY)的外部冲击强度出现大幅增加。究其原因,汇率制度改革扩大了人民币汇率波动区间,股指期货的全面放开与外资准入制度改革增加了股票市场的开放度,同时也增加了股票市场与人民币汇率市场遭遇外部风险冲击的可能性。因此,面对新冠肺炎疫情的冲击,汇率市场与股票市场可能会成为国际大宗商品市场外溢风险的主要传播途径。

| 变量 | 次贷危机时期 | 欧债危机时期 | 中美贸易摩擦时期 | 新冠肺炎疫情时期 | ||||

| 外部冲击 | 波动溢出 | 外部冲击 | 波动溢出 | 外部冲击 | 波动溢出 | 外部冲击 | 波动溢出 | |

| HS300 | 0.0800 | 0.0479 | 0.0465 | 0.0331 | 0.0975 | 0.0492 | 0.2088 | 0.1142 |

| CNY | 0.0570 | 0.0084 | 0.0463 | 0.0339 | 0.1013 | 0.0611 | 0.1746 | 0.1032 |

| Cbond | 0.0761 | 0.0398 | 0.0452 | 0.0209 | 0.0627 | 0.0364 | 0.0851 | 0.0205 |

| Shibor | 0.0336 | 0.0007 | 0.0323 | 0.0189 | 0.0946 | 0.0516 | 0.1544 | 0.0655 |

考虑到依据市场类型与大宗商品门类对中国金融市场外部冲击进行分解,可以从根源上追溯中国金融市场的外部风险来源,因此,本文从金融市场类型与大宗商品门类两个维度,将极端风险事件时期中国金融市场的外部冲击效应分解为源自能源商品、贵金属商品、工业金属商品、农产品、软性商品以及家畜商品的外部冲击效应。表5列示了极端风险事件时期中国金融市场外部冲击分解结果。从中能够发现,在新冠肺炎疫情时期,六类来自国际大宗商品市场的外部冲击效应同时提高,并且冲击强度远超过其他时期,这意味着在新冠肺炎疫情时期,中国金融市场遭受了空前和全面的外部风险冲击。对比六类来自国际大宗商品市场的外部冲击可知,能源、贵金属以及工业金属商品对中国金融市场的外部冲击强度要高于其他商品;但是,在新冠肺炎疫情时期,家畜商品的外部冲击强度出现了显著提升。此外,从中国金融市场类型角度来看,股票市场(HS300)与人民币汇率市场(CNY)承受的外部冲击强度要高于银行间市场(Shibor)与国债市场(Cbond)承受的外部冲击强度,这再次印证了表4有关“股票市场与人民币汇率市场是国际大宗商品市场外部极端风险传播的主要渠道”的结论。

| 变量 | 次贷危机时期 | |||||

| 能源 | 贵金属 | 工业金属 | 农产品 | 软性商品 | 家畜商品 | |

| HS300 | 0.0109 | 0.0144 | 0.0304 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0012 |

| CNY | 0.0124 | 0.0072 | 0.0123 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0033 |

| Cbond | 0.0222 | 0.0090 | 0.0053 | 0.0145 | 0.0109 | 0.0045 |

| Shibor | 0.0059 | 0.0006 | 0.0072 | 0.0077 | 0.0098 | 0.0001 |

| 变量 | 欧债危机时期 | |||||

| 能源 | 贵金属 | 工业金属 | 农产品 | 软性商品 | 家畜商品 | |

| HS300 | 0.0083 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0089 | 0.0066 | 0.0037 |

| CNY | 0.0139 | 0.0006 | 0.0042 | 0.0186 | 0.0013 | 0.0007 |

| Cbond | 0.0043 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0157 | 0.0053 | 0.0010 |

| Shibor | 0.0034 | 0.0004 | 0.0027 | 0.0057 | 0.0011 | 0.0042 |

| 变量 | 中美贸易摩擦时期 | |||||

| 能源 | 贵金属 | 工业金属 | 农产品 | 软性商品 | 家畜商品 | |

| HS300 | 0.0050 | 0.0125 | 0.0221 | 0.0206 | 0.0106 | 0.0004 |

| CNY | 0.0166 | 0.0217 | 0.0327 | 0.0112 | 0.0012 | 0.0000 |

| Cbond | 0.0008 | 0.0022 | 0.0335 | 0.0091 | 0.0025 | 0.0006 |

| Shibor | 0.0053 | 0.0240 | 0.0084 | 0.0200 | 0.0106 | 0.0020 |

| 变量 | 新冠肺炎疫情时期 | |||||

| 能源 | 贵金属 | 工业金属 | 农产品 | 软性商品 | 家畜商品 | |

| HS300 | 0.0206 | 0.0044 | 0.0560 | 0.0527 | 0.0054 | 0.0221 |

| CNY | 0.0348 | 0.0487 | 0.0136 | 0.0077 | 0.0070 | 0.0546 |

| Cbond | 0.0100 | 0.0067 | 0.0263 | 0.0014 | 0.0086 | 0.0205 |

| Shibor | 0.0547 | 0.0090 | 0.0171 | 0.0147 | 0.0310 | 0.0057 |

六、结论与政策启示

本文运用DCC-GARCH模型刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应,基于Granger-Geweke 因果关系检验方法构建动态因果网络,在极端风险事件冲击下测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应,甄别中国金融市场的外部风险来源,得到如下主要结论:第一,在极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的总体联动效应出现剧烈波动,动态条件相关系数的概率分布曲线形态出现剧烈变化,这表明在极端风险事件的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场价格波动间的联系呈现显著变化。在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的概率分布曲线呈现出分布区间扩张、分布中心右移以及峰度迅速下降的态势,这意味着在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应显著增强。第二,国际大宗商品市场与中国金融市场网络的结构变迁存在显著的“事件驱动”特征。在极端风险事件冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场的网络结构发生剧烈变化,其中,在新冠肺炎疫情时期与次贷危机时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应较强。从节点属性角度演化极端风险传染的动态过程可以发现,中国金融市场的市场地位始终处于较低水平,这意味着国际大宗商品市场与中国金融市场的交互冲击具有非对称性,并且中国金融市场对国际大宗商品市场的影响能力十分有限。第三,在极端风险事件期间,中国金融市场所承受的外部冲击强度显著提高,其中,在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场对中国金融市场的冲击效应远高于其他时期。依据市场类型对中国金融市场的外部冲击效应进行对比分析可知,股票市场(HS300)以及汇率市场(CNY)承受的外部冲击强度更大,这意味着防范来自国际大宗商品市场的极端风险冲击,需要时刻关注股票市场与汇率市场的走势动态。追溯中国金融市场的外部风险来源可以发现,能源、贵金属以及工业金属商品对中国金融市场的冲击强度要高于其他商品。

根据以上结论,本文提出如下政策建议:首先,在新冠肺炎疫情的“常态化”冲击下,世界经济衰退已成定局。因此,政府只有立足经济运行的“内循环”,促进国内经济的内生增长,才能迅速实现后疫情时代的经济复苏。政府应该实施更为积极的财政政策,增加政府财政支出,稳定劳动市场就业,并在降低居民债务比率的基础上实现国民消费扩容。同时,深化供给侧改革,淘汰落后产能,优化现有产业结构,在完善疫情防控措施的前提下鼓励制造业与建筑业的复工、复产,充分利用国内市场的巨大潜力,缓解进出口贸易压力,实现国内经济的稳定发展。其次,在贸易保护主义与新冠肺炎疫情的冲击下,经济“逆全球化”趋势显现,国际产业链与供应链出现了突发性中断,世界各国面临的进出口压力陡增。中国应倡导世界各国反对贸易保护主义,呼吁世界各国全面降低关税,刺激国际贸易需求,维持国际产业链与供应链的正常运行,以实现世界范围内的经济复苏。同时,政府应加大国内农业帮扶政策力度,扩大农业补贴支出,实现农产品的稳定供应与价格稳定,增加能源商品与工业金属等生产要素的库存储备,为应对经济复苏背景下的进出口贸易反弹做好资源保障。最后,短期内大宗商品价格下跌为中国实体经济带来的利好难以兑现,但是,对金融市场的风险冲击效应十分显著。因此,中国央行应支持国际货币基金组织等多边开发机构,改善大宗商品市场的流动性,维持大宗商品价格的平稳走势。同时,在保证货币政策调节的灵活性基础上,央行应综合运用降准、降息、再贷款以及公开市场操作等手段,平滑金融资产价格波动,引导广义货币供应量和社会融资促进实体经济发展。坚定不移地推进“双向金融开放”,逐步放开金融市场外部投资准入限制,吸引国际资本流入,保证国内金融市场的流动性充裕。同时,关注股票市场与汇率市场的走势,有针对性地防范来自国际大宗商品市场的外部冲击,避免因新冠肺炎疫情暴发所带来的次生损害。

* 感谢吉林大学青年学术领袖培育计划项目(2019FRLX10)、吉林大学学科交叉融合创新培育项目(JLUXKJC2020301)和吉林大学廉政建设专项研究项目(2020LZY014)的支持。

| [1] | 胡聪慧, 刘学良. 大宗商品与股票市场联动性研究: 基于融资流动性的视角[J]. 金融研究, 2017(7): 123–139. |

| [2] | 李明, 张璿璿, 赵剑治. 疫情后我国积极财政政策的走向和财税体制改革任务[J]. 管理世界, 2020(4): 26–34. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.04.005 |

| [3] | 刘华军, 陈明华, 刘传明, 等. 中国大宗商品价格溢出网络结构及动态交互影响[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(1): 113–129. |

| [4] | 刘映琳, 刘永辉, 鞠卓. 国际原油价格波动对中国商品期货的影响——基于多重相关性结构断点的分析[J]. 中国管理科学, 2019(2): 31–40. |

| [5] | 龙少波, 厉克奥博, 常婧. 开放条件下国内大宗商品价格影响模型与货币政策的非对称效应——基于开放套利模型与非对称自回归分布滞后模型[J]. 国际金融研究, 2019(11): 12–23. |

| [6] | 苏梽芳, 渠慎宁, 陈昌楠. 外部资源价格冲击与中国工业部门通胀的内生关联研究[J]. 财经研究, 2015(5): 14–27. |

| [7] | 隋建利, 杨庆伟, 宋涛. 汇率网络结构变迁、人民币影响力与汇率波动传导——来自“一带一路”沿线国家的证据[J]. 国际金融研究, 2020(10): 75–85. |

| [8] | 田金方, 杨晓彤, 薛瑞, 等. 不确定性事件、投资者关注与股市异质特征——以COVID-19概念股为例[J]. 财经研究, 2020(11): 19–33. |

| [9] | 叶康涛, 刘芳, 李帆. 股指成份股调整与股价崩盘风险: 基于一项准自然实验的证据[J]. 金融研究, 2018(3): 172–189. |

| [10] | 尹力博, 韩立岩. 大宗商品战略配置——基于国民效用与风险对冲的视角[J]. 管理世界, 2014(7): 39–51. |

| [11] | 张翔, 刘璐, 李伦一. 国际大宗商品市场金融化与中国宏观经济波动[J]. 金融研究, 2017(1): 35–51. |

| [12] | 张晓晶, 刘磊. 宏观分析新范式下的金融风险与经济增长——兼论新型冠状病毒肺炎疫情冲击与在险增长[J]. 经济研究, 2020(6): 4–21. |

| [13] | 郑尊信, 姜春艳, 徐晓光, 等. 货币政策、商品金融化与物价波动[J]. 经济研究, 2020(7): 76–91. |

| [14] | Acemoglu D, Ozdaglar A, Tahbaz-Salehi A. Systemic risk and stability in financial networks[J]. American Economic Review, 2015, 105(2): 564–608. DOI:10.1257/aer.20130456 |

| [15] | Adekoya O B, Oliyide J A. How COVID-19 drives connectedness among commodity and financial markets: Evidence from TVP-VAR and causality-in-quantiles techniques[J]. Resources Policy, 2021, 70: 101898. DOI:10.1016/j.resourpol.2020.101898 |

| [16] | Adekoya O B, Oliyide J A, Oduyemi G O. How COVID-19 upturns the hedging potentials of gold against oil and stock markets risks: Nonlinear evidences through threshold regression and markov-regime switching models[J]. Resources Policy, 2021, 70: 101926. DOI:10.1016/j.resourpol.2020.101926 |

| [17] | Alquist R, Bhattarai S, Coibion O. Commodity-price comovement and global economic activity[J]. Journal of Monetary Economics, 2020, 112: 41–56. DOI:10.1016/j.jmoneco.2019.02.004 |

| [18] | Andriosopoulos K, Galariotis E, Spyrou S. Contagion, volatility persistence and volatility spill-overs: The case of energy markets during the European financial crisis[J]. Energy Economics, 2017, 66: 217–227. DOI:10.1016/j.eneco.2017.06.023 |

| [19] | Arouri M E H, Lahiani A, Nguyen D K. World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies[J]. Economic Modelling, 2015, 44: 273–282. DOI:10.1016/j.econmod.2014.10.030 |

| [20] | Basher S A, Sadorsky P. Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH[J]. Energy Economics, 2016, 54: 235–247. DOI:10.1016/j.eneco.2015.11.022 |

| [21] | Benoit S, Colliard J E, Hurlin C, et al. Where the risks lie: A survey on systemic risk[J]. Review of Finance, 2017, 21(1): 109–152. DOI:10.1093/rof/rfw026 |

| [22] | Chambers M J, Bailey R E. A theory of commodity price fluctuations[J]. Journal of Political Economy, 1996, 104(5): 924–957. DOI:10.1086/262047 |

| [23] | De V. Cavalcanti T, Mohaddes K, Raissi M. Commodity price volatility and the sources of growth[J]. Journal of Applied Econometrics, 2015, 30(6): 857–873. DOI:10.1002/jae.2407 |

| [24] | Dube O, Vargas J F. Commodity price shocks and civil conflict: Evidence from Colombia[J]. The Review of Economic Studies, 2013, 80(4): 1384–1421. DOI:10.1093/restud/rdt009 |

| [25] | Engle R F, Granger C W J. Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing[J]. Applied Econometrics, 2015, 39(3): 107–135. |

| [26] | Fernández A, González A, Rodríguez D. Sharing a ride on the commodities roller coaster: Common factors in business cycles of emerging economies[J]. Journal of International Economics, 2018, 111: 99–121. DOI:10.1016/j.jinteco.2017.11.008 |

| [27] | Fu C, Gregory J. Estimation of an equilibrium model with externalities: Post-disaster neighborhood rebuilding[J]. Econometrica, 2019, 87(2): 387–421. DOI:10.3982/ECTA14246 |

| [28] | Glasserman P, Young H P. Contagion in financial networks[J]. Journal of Economic Literature, 2016, 54(3): 779–831. DOI:10.1257/jel.20151228 |

| [29] | Jain A, Biswal P C. Dynamic linkages among oil price, gold price, exchange rate, and stock market in India[J]. Resources Policy, 2016, 49: 179–185. DOI:10.1016/j.resourpol.2016.06.001 |

| [30] | Janzen J P, Smith A, Carter C A. Commodity price comovement and financial speculation: The case of cotton[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2018, 100(1): 264–285. DOI:10.1093/ajae/aax052 |

| [31] | Kang S H, McIver R, Yoon S M. Dynamic spillover effects among crude oil, precious metal, and agricultural commodity futures markets[J]. Energy Economics, 2017, 62: 19–32. DOI:10.1016/j.eneco.2016.12.011 |

| [32] | Knittel C R, Pindyck R S. The simple economics of commodity price speculation[J]. American Economic Journal: Macro- economics, 2016, 8(2): 85–110. DOI:10.1257/mac.20140033 |

| [33] | Kose M A. Explaining business cycles in small open economies: ‘How much do world prices matter? ’[J]. Journal of International Economics, 2002, 56(2): 299–327. DOI:10.1016/S0022-1996(01)00120-9 |

| [34] | Lopez-Martin B, Leal J, Fritscher A M. Commodity price risk management and fiscal policy in a sovereign default model[J]. Journal of International Money and Finance, 2019, 96: 304–323. DOI:10.1016/j.jimonfin.2017.07.006 |

| [35] | Ma Y R, Zhang D Y, Ji Q, et al. Spillovers between oil and stock returns in the US energy sector: Does idiosyncratic information matter?[J]. Energy Economics, 2019, 81: 536–544. DOI:10.1016/j.eneco.2019.05.003 |

| [36] | McCauley R N, Shu C. Recent renminbi policy and currency co-movements[J]. Journal of International Money and Finance, 2019, 95: 444–456. DOI:10.1016/j.jimonfin.2018.03.006 |

| [37] | Ouyang R L, Zhang X. Financialization of agricultural commodities: Evidence from China[J]. Economic Modelling, 2020, 85: 381–389. DOI:10.1016/j.econmod.2019.11.009 |

| [38] | Paul M, Bhanja N, Dar A B. Gold, gold mining stocks and equities-partial wavelet coherence evidence from developed countries[J]. Resources Policy, 2019, 62: 378–384. DOI:10.1016/j.resourpol.2019.04.012 |

| [39] | Reboredo J C, Rivera-Castro M A, Ugolini A. Wavelet-based test of co-movement and causality between oil and renewable energy stock prices[J]. Energy Economics, 2017, 61: 241–252. DOI:10.1016/j.eneco.2016.10.015 |

| [40] | Salisu A A, Ebuh G U, Usman N. Revisiting oil-stock nexus during COVID-19 pandemic: Some preliminary results[J]. International Review of Economics & Finance, 2020, 69: 280–294. |

| [41] | Sockin M, Xiong W. Informational frictions and commodity markets[J]. The Journal of Finance, 2015, 70(5): 2063–2098. DOI:10.1111/jofi.12261 |

| [42] | Trolle A B, Schwartz E S. Unspanned stochastic volatility and the pricing of commodity derivatives[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(11): 4423–4461. DOI:10.1093/rfs/hhp036 |

| [43] | Wright B. Global biofuels: Key to the puzzle of grain market behavior[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(1): 73–98. DOI:10.1257/jep.28.1.73 |