2. 上海对外经贸大学 创新与发展研究中心,上海 201620;

3. 厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005

2. Research Center for Innovation & Development,Shanghai University of International Business and Economics,Shanghai 201620,China;

3. School of Economics,Xiamen University,Xiamen 361005,China

一、引 言

中国经济发展的一个特殊之处在于,地方政府在经济转型中扮演了关键角色。在中国现行的政治集中和经济分权的政府治理模式下,地方政府对地区经济发展产生了积极的影响。这种积极影响的一个重要表现就是地方政府通过各类干预措施,偏向优先发展能够带来经济快速增长的产业部门,促进地区产业结构调整和产业结构转型,由此带来的“结构红利”推动了中国经济持续增长(Peneder,2003;干春晖和郑若谷,2009)。但地方政府在促进经济增长的同时,“其行为的特定方面也包含着引发经济结构失衡的可能”(安苑和王珺,2012),产业结构失衡是其中一个重要的方面。以追求快速经济增长为目标的产业结构调整可能背离了地区的要素禀赋条件,所引发的产业结构失衡可能会使地区就业和收入分配等其他社会经济发展目标难以达成,包容性经济发展难以实现。

如果说地方政府对经济的干预可能使地区经济结构失衡并进一步影响地区经济发展质量,那么作为简政放权和推动政府职能转变突破口的行政审批制度改革,通过精简行政审批事项和建立相关配套制度,则可能使政府部门明确自己的职责权限,规范地方政府的用权行为,使地方政府干预经济的手段和行为面临必要的制度约束,结构失衡的问题可能在一定程度上得到缓解,进而实现更高质量的经济发展。在上述背景下,本文在考察地方政府产业偏好的基础上,分析行政审批制度改革对地区产业结构变动的影响,并进一步分析产业结构变化对地区就业和劳动收入份额的影响。本文的结果表明,行政审批制度改革使得地区资本密集型产业比重下降,这一结构变动符合地区比较优势,促进了地区就业和劳动收入份额的增加。

本文的研究与以下三支文献紧密相关。第一支是关于行政审批制度改革经济影响的文献。近年来,行政审批制度改革对企业和地区宏观经济的影响受到了研究者的重视。在微观企业层面,相关研究表明,行政审批改革促进了企业创新(王永进和冯笑,2018)、企业进入(毕青苗等,2018)、企业出口(冯笑等,2018)与企业投资(王红建等,2020),提高了资源配置效率(郭小年和邵宜航,2019)。在宏观层面,相关研究表明行政审批改革有助于化解产能过剩(吴利学和刘诚,2018;刘诚和钟春平,2018),通过降低企业的制度性交易成本促进了地区经济增长(夏杰长和刘诚,2017)。而本文则主要从产业的中观层面分析审批改革对地区产业结构变动的影响,这将有助于更全面地认识行政审批制度改革的经济影响与作用,从而使关于行政审批改革影响的研究形成更为完整的结构。第二支是对产业结构变化进行解释的文献,特别是涉及产业结构变化动力机制的文献。关于产业结构变迁的动力机制,一是在市场自发作用下,影响产业结构的供给和需求因素发生变化从而引起一国或地区产业结构发生变动(Kongsamut等,2001;Ngai和Issarides,2007;Acemoglu和Guerrieri,2008)。新古典经济学认为,产业结构变迁是经济增长过程中的典型特征(Kuznets,1973),因而分析的重点是将产业结构放入经济增长的框架下,解释符合卡尔多事实的产业结构变迁的经济增长现象。二是在不同的发展阶段,政府出于经济增长、增加社会就业、维护社会稳定的目的,通过财政补贴、税收减免、融资便利、进入管制、生产许可审批等方式和手段,对某些产业实施倾斜性的产业政策,从而推动产业结构变动(Hirschman,1958;林毅夫,2010)。国内研究者们更多关注的是财税政策(安苑和王珺,2012;张同斌和高铁梅,2012)和货币政策(彭俞超和方意,2016)等对中国产业结构变化的影响,这些政策多为间接性的干预手段,而行政审批作为中国推行产业政策具有较强约束力的重要手段(江飞涛和李晓萍,2010),还未引起研究者的重视。第三支是关于产业结构变化对就业和劳动收入份额影响的文献。产业结构变化是解释中国低就业增长和劳动收入份额持续下降的一个重要变量。相关研究强调第三产业对劳动力有更高的吸纳能力,但由于中国偏向发展第二产业的产业结构变化造成第三产业比重偏低,制约了中国经济增长就业带动作用的提升(李红松,2003;郑吉昌等,2007)。产业结构变迁对收入分配的影响受到了一些研究者的重视(Acemoglu和Guerrieri,2008;Alvarez-Cuadrado等,2018),研究表明产业结构转型是90年代中期以后中国劳动收入份额持续下降的一个重要原因(白重恩和钱震杰,2009;黄先海和徐圣,2009)。由于第一产业劳动收入份额高于第二、三产业,中国经济由第一产业向第二、三产业转移的产业结构变迁造成了中国劳动收入份额的下降。能够看出关于中国产业结构变化对就业和劳动收入份额的影响,相关研究更多关注三次产业结构变化的作用,但事实上由于产业内部不同部门间劳动收入份额的差异,产业内部不同部门间的结构变化也会引起就业和劳动收入份额的变化。本文关注制造业内部不同部门间的结构变化对地区就业和劳动收入份额的影响,这是以往研究所未关注的。

本文的研究除了是对上述研究的重要补充,且具有一定的学术研究价值外,还具有重要的现实意义。2020年,面对国内外的新环境和新形势,党中央及时提出要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”的出发点和落脚点是进一步扩大内需,显然扩大就业、提高劳动收入份额能够增加居民收入,为扩大内需提供支撑。此外,由于资本在居民间的分布不平等,劳动收入份额的下降(资本收入份额提升)还带来了收入分配不均程度的上升(白重恩等,2008),因而提升就业与劳动收入份额实际上可能提高劳动阶层的收入从而有助于缩小不同群体间的收入差距。

二、产业偏好现实和研究假说

(一)地方政府的产业偏好:理论与观察。地方政府偏好发展资本密集型产业的动机是经济增长竞争的压力和税收最大化(陆铭和欧海军,2011)。在经济增长竞争的压力上,地方政府官员面临着同级官员间的竞争,①为在竞争中占据先机,地方官员有很强的激励发展地方经济。政治集中下的经济分权,使地方政府掌握了广泛的财政权力和行政权力,能够利用各类资源,包括财税、信贷、土地及各种审批权力(黄亮雄等,2015),为实现经济增长而竞争(张军和周黎安,2008)。在这一制度框架下,地方政府偏向发展那些能够在短期内实现经济快速增长的产业。资本密集型产业下的企业规模更大,能够直接提升地区的经济总量,而且由于产业间的前后关联效应更大,能够带动其他产业的快速发展,因而更受地方政府青睐。在地方政府的招商引资过程中,那些投资规模大的重大项目享受了更多的税收减免、地价优惠、贷款和审批便利,而这些企业通常属于资本密集型产业。在最大化税收上,分税制改革后,地方政府的一部分税收权力被上收,而事权分配模式却没有什么变化,由此导致的一个重要问题是地方财政的收支缺口越来越大,地方政府背负了越来越大的财政压力,而财政压力是推动政府干预企业经营活动的重要外生动力(赵文哲和杨继东,2015)。考虑到资本密集型企业的所得税税基更大、税收征收的规模经济以及资本密集型企业带动其他企业发展所带来的税基的增大,都使地方政府有发展资本密集型产业的冲动②(陆铭和欧海军,2011)。

地方政府对资本的偏好及其影响在许多研究中得到了证实。相关研究表明,政府对资本密集型产业的偏好会导致制造业资本深化(段国蕊和臧旭恒,2013),就业弹性偏低(陆铭和欧海军,2011),城市化滞后于工业化(沈可和章元,2013),同时强化了政府经营土地的激励,偏好发展房地产业和建筑业③(刘红芹,2018),而忽视了服务业的发展(李江帆和杨振宇,2012)。

现有的关于政府产业偏好或投资偏好的研究,通常是从三次产业的层面来阐述的,在他们的论证中,制造业通常被视为是资本密集型产业。而事实上,政府对制造业内部不同细分行业也存在不同的偏好,上述学者所阐述的逻辑在制造业内部同样存在,即政府对制造业内部的资本密集型产业也更为偏好。在产业层面,本文参照宋凌云等(2012),统计了各省“九五”“十五”和“十一五”规划中提及的重点发展产业的次数,发现在历次五年规划中,资本密集型产业被提及的次数都要远高于劳动密集型产业。在企业层面上,本文利用中国工业企业数据库(1998−2007年)数据发现,属于资本密集型产业的企业在是否获得补贴、补贴获取的数量及是否获得贷款上都要显著高于属于劳动密集型产业的企业。④

(二)研究假说。中国是一个政府干预经济程度较高的经济体(陆铭和欧海军,2011),而行政审批是政府对经济活动进行干预的重要手段,是地方政府践行和实施各类政策,如中央和地方产业和环境政策等宏观政策的重要工具。行政审批实施成本较低,某种程度上也可能更加有效,相比于其他干预手段,“一纸便利的、必需的营业许可证要比这些策略有效得多,也经济得多”(施蒂格勒G J,1996)。通过市场进入许可、项目审批、企业用地审批和贷款行政核准等行政审批手段,地方政府能够直接影响微观企业的生产经营活动,干预各类资源在企业和产业间的流动,实现产业结构调整目标。中央对地方政府的行政分权和经济分权使地方政府可以利用行政审批手段配置辖区内的各种资源,而由于地方政府掌握了行政审批的自由裁量权,因而可以使用该手段发展自己偏好的产业。

从地方政府视角,在区域竞争的环境下,为追求地区经济增长,地方政府会利用行政审批权力,干预微观企业的生产经营活动,重点发展资本密集型产业,使区域产业结构偏向资本密集型。上述逻辑的一个自然的推论就是,取消行政审批事项、减少地方政府审批权力的行政审批制度改革会使地方政府的产业偏好受到抑制,地区产业结构可能出现偏向劳动密集型产业的变化。中国的行政审批制度改革全面启动于2001年,改革全面启动以来中央取消或下放了数千项审批事项和权限,地方各级政府部门也积极贯彻执行,对各部门的审批事项进行审查和精简,对审批流程进行简化和压缩,进一步明确了行政审批范围、公开审批项目、减少审批环节,提高了审批效率,公开透明的审批程序也有助于预防和治理腐败。对地方政府而言,行政审批制度改革使其通过行政审批的方式干预区域产业结构的活动受到约束,由于干预手段的限制,政府对资本密集产业的偏好也会在一定程度上受到抑制。基于此,本文提出假说1:行政审批制度改革能够影响地区产业结构,使地区资本密集型产业比重下降,而劳动密集型产业比重上升。

国内学术界对中国的经济增长一直存在赶超战略和比较优势战略之争(林毅夫等,1994;姚洋和郑东雅,2008)。新中国建立初期,一方面以美国为首的西方国家对中国进行政治上敌视,经济上封锁;另一方面以优先发展重工业为特征的苏联模式在较短的时间里取得了巨大的成就,使苏联建成了以重工业为主导的强大的国民经济体系,两方面的影响使新生的共和国政权选择优先发展原材料、能源、机械制造等重工业赶超战略(张占斌,2007)。改革开放后重工业优先发展的赶超战略逐渐向比较优势战略转变,但90年代的分权体制改革使地区政府加大了对经济的干预,经济发展出现背离比较优势的变化(蔡昉和王德文,2002)。政治集中和经济分权的体制推动地方政府为经济增长而竞争(张军和周黎安,2008),为获得更快的晋升和地区财税收入的增长,地方政府会采取策略性行动,欠发达地区会表现出强烈的竞争追赶动机(陆铭等,2004),通过使用包括审批在内的各种手段干预市场经济活动,加快发展资本密集型产业。然而旨在通过发展资本密集型产业实现经济赶超的发展战略可能并不符合地区的要素禀赋,林毅夫(2002,2010)认为最优的产业结构取决于其要素禀赋结构。考虑到现阶段中国的要素禀赋状况,发展重化工业等资本密集型行业与中国的比较优势不符(吴敬琏,2005)。中国不同地区间的要素禀赋差异很大,不考虑地区的要素禀赋条件而实施偏向资本密集型产业的发展战略可能会背离地区发展的比较优势。行政审批制度改革使政府通过审批程序干预企业活动的行为在一定程度上受到约束,资本密集型产业的偏好一定程度上受到抑制,劳动力密集型企业能获得更公平的发展环境,经济发展更符合地区比较优势。基于上述讨论,本文提出假说2:行政审批制度改革所引发的地区产业结构变动符合地区比较优势。

与上述现象相关联,中国的经济发展也存在低就业增长的现象(Rawski,2001;李红松,2003),经济增长和就业增长之间存在着较强的非一致性,许多学者从不同角度对这一现象进行了解释(李红松,2003;郑吉昌等,2007;刘键等,2009)。从中国经济增长模式来看,以增长速度为主要目标的发展思路,促使政府推高投资特别是固定资产投资以实现经济的高速增长(李红松,2003),政府主导和引导的投资行业通常是吸纳就业能力较弱的行业(蔡昉等,2004)。面对着主要指标为GDP的政绩考核和投资软约束,地方政府偏好于加大力度投资资本密集型产业(刘键等,2009)。地方政府通过扭曲资本要素的价格,压低土地价格,吸引企业投资资本密集型行业(蔡昉等,2004)。偏向发展资本密集型产业的产业结构在实现经济快速增长的同时,也由于资本吸纳就业的能力较弱使中国在九十年代以后出现就业增长率下降。从这个意义上说,行政审批制度改革使地区资本密集型产业比重下降,而劳动密集型产业比重上升,这种产业结构的变化会由于劳动密集型企业更大的就业吸纳能力而增加地区就业。

对于向工业化转型的中国经济而言,第一产业劳动收入份额高于第二、三产业,中国经济由第一产业向第二、三产业转移的产业结构变迁造成了90年代中期以后中国劳动收入份额的持续下降(白重恩和钱震杰,2009;黄先海和徐圣,2009)。但研究者们通常关心的是三次产业的比重变化对劳动收入份额的影响,事实上由于产业内部不同部门间劳动收入份额的差异,产业内部门间的结构变化也会影响劳动收入份额,特别地,制造业内部不同行业的消长变化会影响劳动收入份额。依据不同产业的要素密集使用程度,可以将制造业各行业划分为资本密集型产业和劳动密集型产业两个部门,则整个制造业的劳动收入份额可以表示为两部门劳动收入份额的加权和,制造业部门的劳动收入份额变化可以由产业内的劳动收入份额变化和产业结构的变化所解释。由于劳动密集型行业的劳动收入份额要高于资本密集型行业,⑤当行政审批改革使地区产业结构发生变化时,资本密集型产业比重下降,而劳动密集型产业比重上升,地区产业结构的这一变化会使地区总的劳动收入份额上升。基于此,本文提出假说3:行政审批制度改革所引发的地区产业结构变动有利于增加地区就业,同时增加地区劳动收入份额。

三、数据说明和实证设计

(一)数据说明。

1. 行政审批制度改革。参照相关研究文献(夏杰长和刘诚,2017;毕青苗等,2018;王永进和冯笑,2018;刘诚和钟春平,2018),本文将行政服务中心(Center)作为行政审批制度改革的代理变量。行政审批制度改革是中国推进建设社会主义市场经济体制的一项重要改革措施,是转变政府职能,建立与WTO规则相一致的行政管理体制的必然要求。而行政服务中心是地方政府推行行政审批制度改革的一项最重要成果,行政审批事项的精简、行政审批方式的创新和行政审批的制度化都在行政服务中心得到体现(郭小年和邵宜航,2019)。行政服务中心是地方政府的一项制度创新和组织创新,是行政审批制度改革的集大成者(夏杰长和刘诚,2017),其设立时间的先后能够反映地区行政审批制度改革的时序和强度。

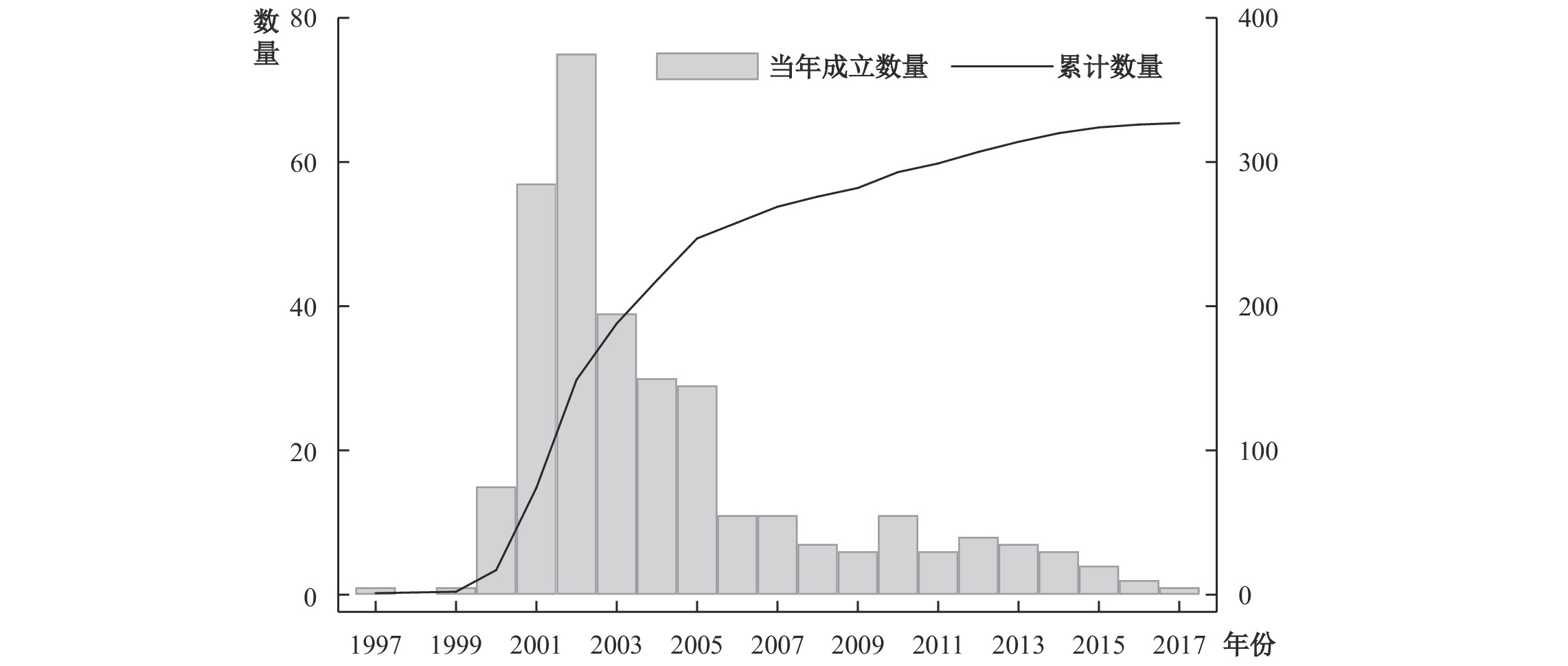

我们在前期研究中收集分析了各地行政服务中心成立的信息。图1绘制了历年地级行政区成立的行政服务中心数量情况。从图1能够看出,2001年前成立行政服务中心的地区数量较少,之后行政服务中心成立数量迅速增加,2001年和2002年是行政服务中心成立数量最多的两年。这与中国行政审批制度改革全面启动的时间是契合的,说明在中央的强力推进下,各地政府积极响应,加快推进本地区的行政审批制度改革进程。本文以中心成立于2001年和2002年的地区作为实验组,以中心成立于2007年之后及始终未成立中心的地区作为对照组。选择2001年和2002年的地区作为实验组的原因,首先是这两年成立的地区数量最多更具有代表性(王永进和冯笑,2018),更重要的原因在于,这些地区在行政审批制度改革全面启动的时间节点立即成立本地区的行政服务中心,更多是为了响应上级改革要求,落实上级部署,⑦而不是出于自身发展的需求(毕青苗等,2018),因而更接近是一个“准自然实验”。⑧

2. 地区产业结构。本文使用资本密集型产业的相对市场份额反映产业结构,即该地区资本密集型产业的市场份额与该地区劳动密集型产业市场份额的比值,该指标事实上就是两类产业的产值(或就业)之比。对资本密集型产业的定义,直接使用人均资本存量来划分劳动密集型产业和资本密集型产业。本文利用中国工业企业数据库首先计算1998年两位数行业的人均资本存量,⑨将高于人均资本存量中位数的行业定义为资本密集型行业,其他为劳动密集型行业。使用样本初期1998年的数据来计算这一指标而不是整个样本期(1998—2007年)的面板数据,旨在尽量避免可能存在的产业定义的内生性问题。为避免计算单一指标可能出现的偏差,⑩分别使用增加值、总产值、销售收入和就业计算地区产业结构指标。本文直接使用Brandt等(2012)提供的产出价格指数对增加值、总产值和销售收入进行平减,同时对产业结构指标进行对数化处理。

|

| 图 1 历年中国地级行政区行政服务中心成立数量 |

(二)实证设计。基于上述分析,为验证行政服务中心设立对地区产业结构的影响,本文设计如下的回归模型:

| $ {Structure}_{it}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}Cente{r}_{it}+{\gamma }_{i}+{\delta }_{t}+{\mu }_{it} $ | (1) |

其中,下标

式(1)中参数

| $ {Structure}_{it}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}Cente{r}_{it}+({S}\times f\left(t\right))'\beta +{\gamma }_{i}+{\delta }_{t}+{\mu }_{it} $ | (2) |

S表示一系列控制变量。参考相关文献(宋凌云等,2012;韩永辉等,2017),本文选择下述指标作为式(1)的控制变量:人均实际GDP,第三产业比重,各地区普通高校在校生人数与地区全部人口的比例,FDI占地区GDP的比重,制造业工人的平均工资(对数),存贷比,贸易依存度和城市行政等级。控制变量数据来源于《中国区域经济统计年鉴(1999−2007年)》,由于缺乏1998年数据,本文使用1999年的上述指标来反映地区间事前的差异。

双重差分方法能够有效识别因果关系的关键前提条件是共同趋势假设成立,即在行政服务中心成立之前,实验组地区与对照组地区间产业结构的差异不会随时间发生系统的变化。共同趋势假设不成立将导致双重差分估计结果是有偏的,无法识别出真正的因果关系。本文使用事件研究法建立如下回归模型以检验共同趋势假设:

| $ {Structure}_{it}={\alpha }_{0}+\sum _{k=-4,k\ne -1}^{6}{\alpha }_{k}{Center}_{it}^{k}+({S}\times f\left(t\right))'\beta +{\gamma }_{i}+{\delta }_{t}+{\mu }_{it} $ | (3) |

其中,

上述识别策略还可能面临存在溢出效应(SUVTA)的问题,对于本文的分析而言,行政服务中心所带来的更便捷的审批流程可能会诱使未成立中心的周边地区企业向建成行政服务中心的地区迁移,从而使基准回归结果出现偏误。⑫基于此,参照王永进和冯笑(2018),本文删除了成立时间晚于该地区行政服务中心成立时间的企业样本和企业注册地址发生变更的样本重新进行回归。

四、实证分析

在样本期(1998−2007年),部分地区的行政区划发生了变化,考虑到数据的一致性,在下文的实证分析中,删除了在样本期间发生过行政区划调整的地区样本。

(一)基准回归。先后对使用增加值、总产值、销售收入和就业计算的地区资本密集型产业相对市场份额进行回归,回归结果分别对应表1中的Panel A至Panel D。列(1)只控制了地区和时间固定效应,参数估计值显著为负,这表明行政服务中心的成立能够显著降低该地区资本密集型产业的比重,使地区产业结构发生偏向劳动密集型产业的变化。列(2)引入了地区事前特征与时间三次函数的交乘项,列(3)控制了地区事前特征与时间虚拟变量的交互固定效应,相比列(1),列(2)和列(3)的参数估计值略有减小,但仍然至少在5%的显著性水平下显著,这说明双重差分的估计结果并非完全由处理级和对照组之间的事前差异所导致的(Lu等,2019)。

| Panel A:增加值 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Center | −0.3829***(0.0925) | −0.2702***(0.0838) | −0.2754***(0.0868) | −0.2330***(0.0893) | −0.2012**(0.0901) | −0.2403**(0.1050) |

| 样本量 | 1 783 | 1 598 | 1 598 | 1 394 | 1 393 | 1 394 |

| R2 |

0.8429 | 0.8827 | 0.8853 | 0.8951 | 0.8950 | 0.8966 |

| Panel B:总产值 | ||||||

| Center | −0.3642***(0.0902) | −0.2340***(0.0774) | −0.2388***(0.0803) | −0.2295***(0.0827) | −0.1905**(0.0849) | −0.2147**(0.0950) |

| 样本量 | 1 783 | 1 598 | 1 598 | 1 394 | 1 393 | 1 394 |

| R2 | 0.8577 | 0.8914 | 0.8935 | 0.9025 | 0.9092 | 0.9109 |

| Panel C:销售收入 | ||||||

| Center | −0.3470***(0.0898) | −0.2209***(0.0770) | −0.2248***(0.0798) | −0.2194***(0.0819) | −0.1794**(0.0834) | −0.2061**(0.0927) |

| 样本量 | 1 783 | 1 598 | 1 598 | 1 394 | 1 393 | 1 394 |

| R2 |

0.8545 | 0.8953 | 0.8973 | 0.9046 | 0.9092 | 0.9139 |

| Panel D:就业 | ||||||

| Center | −0.2227***(0.0739) | −0.1465**(0.0631) | −0.1487**(0.0649) | −0.1429**(0.0628) | −0.1280**(0.0626) | −0.1539**(0.0734) |

| 样本量 | 1 783 | 1 598 | 1 598 | 1 394 | 1 393 | 1 394 |

| R2 |

0.8707 | 0.8985 | 0.9021 | 0.9196 | 0.9224 | 0.9211 |

| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Control×f(t) | 是 | |||||

| Control×Dummy_year | 是 | 是 | 是 | 是 | ||

| 领导更替 | 是 | 是 | 是 | |||

| 注:括号内为聚类到地区层面的稳健标准误,下表统同。 | ||||||

(二)稳健性。本文对上述回归结果进行了一系列的稳健性检验:(1)遗漏因素,引入地方主要领导的任期和年龄;(2)考虑溢出效应和样本自选择问题,删除成立时间晚于该地区行政服务中心成立时间的企业样本;(3)更换指标,基于全样本时期(1998−2007年)的工业企业数据计算得到的人均资本存量而定义的资本密集型产业,计算其相对地区市场份额;(4)参照相关研究(Li等,2016)进行安慰剂检验;(5)考虑其他可能解释,行政服务中心成立对地区资本密集型产业相对份额的负向效应可能是由于不同要素密集型产业面临的审批程序的繁杂程度和审批层级不同造成的,本文依据审批程序的数量和层级,将所有产业分为两类(需要更多审批程序的产业和需要更少审批程序的产业,需要国家或部级部门审批的产业和不需要国家或部级部门审批的产业),计算两类产业的地区相对市场份额,将其作为控制变量引入到基准回归中。上述稳健性检验的结果仍然支持本文的结论。⑬

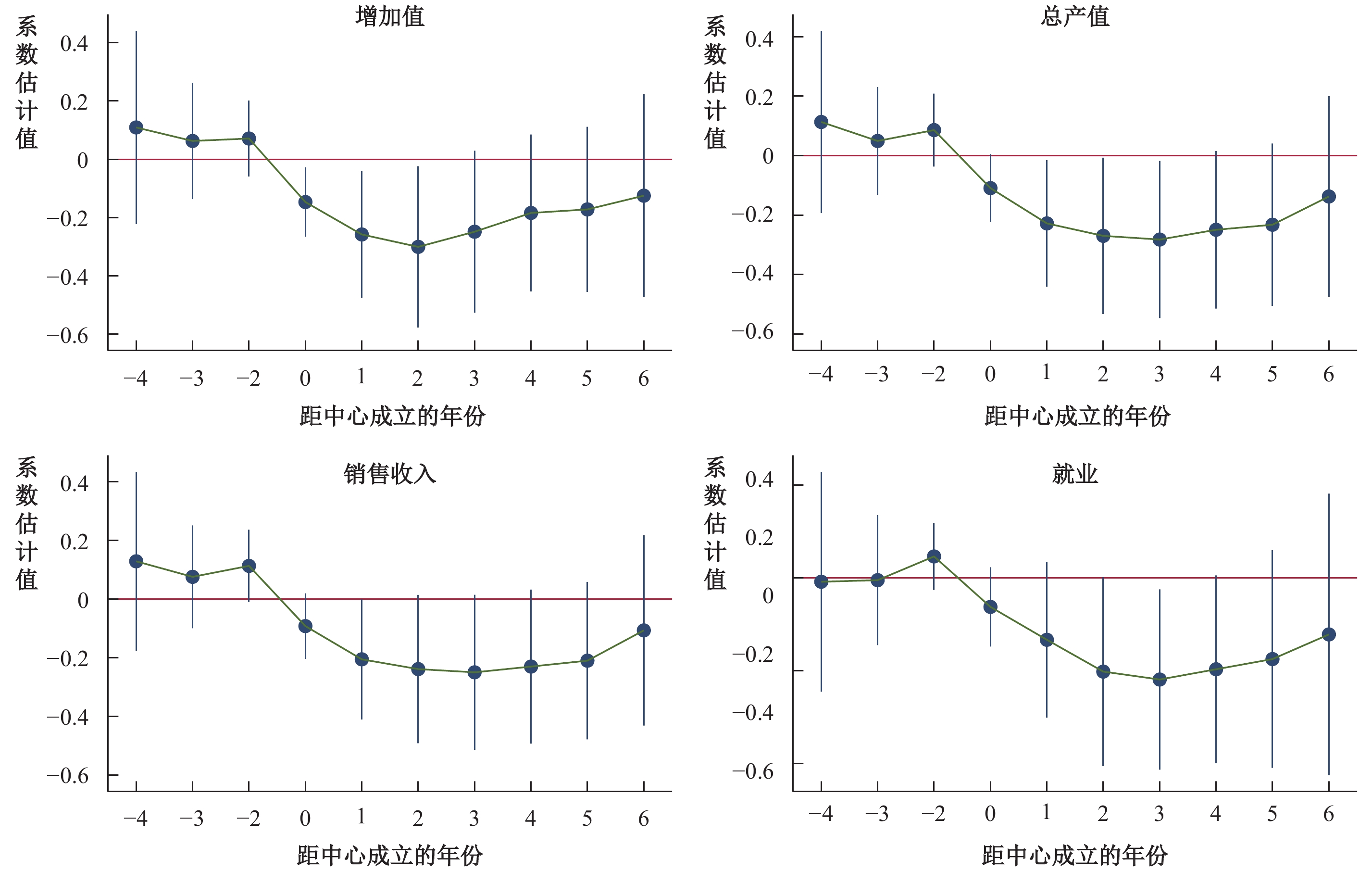

(三)共同趋势检验。本文对式(3)进行回归以检验共同趋势假设是否成立,估计结果见图2。能够发现,中心成立前的指标均不显著,而在中心成立后,参数估计值显著为负,并在一开始时数值呈不断增大的趋势。这一结果表明,在行政服务中心成立前处理组和对照组有着类似的变化趋势,但在中心成立后,两者就开始出现显著的差异。上述检验增强了本文估计结果的可信性,行政服务中心对地区产业结构变动的影响应该不是虚假的或者某种巧合。本文的假说1成立。

|

| 图 2 共同趋势检验 |

五、机制检验⑭

行政审批制度改革旨在通过精简审批事项、缩减审批流程和减少审批时间来提高政府的审批效率,营造良好的企业营商环境。与之相伴的审批工作的制度化建设使审批流程变得公开透明,减少了政府官员的腐败和寻租行为,这都使得企业的制度性交易成本减少。⑯但由于政府对不同产业的偏好差异,行政审批制度改革的制度性交易成本减少效应也存在企业间的差异。就本文的分析而言,出于经济增长和财政增收的目标,资本密集型企业在行政审批制度改革前享受了更多的审批便利,因而审批改革给这类企业带来的交易成本减少效应较弱,而劳动密集型企业将获得更大幅度的交易成本减少。

本文参照王永进和冯笑(2018),使用管理费用、销售费用和财务费用三者之和与企业利润的比重表示企业的制度性交易成本,以检验行政审批制度改革影响地区产业结构变动的作用机制。表2列(1)和列(2)的回归结果显示,在劳动密集型行业,行政服务中心的成立显著降低了企业的交易成本,而这一效应在资本密集型行业不显著。⑰为进一步检验列(1)和列(2)中参数估计值是否存在显著差异,列(3)引入了行政服务中心与产业类型变量(Density,1表示企业所处的行业是资本密集型行业,0表示企业所处的行业是劳动密集型行业)的交乘项,回归结果显示,交乘项的估计值显著为正。这说明行政服务中心设立的企业交易成本减少效应主要体现在劳动密集型产业,而对资本密集型产业的影响较小。

六、进一步分析:比较优势、就业和劳动收入份额

为进一步验证行政审批改革所带来的地区产业结构变动效应是否符合地区比较优势及对地区就业和劳动收入份额的影响,本文依据中介效应检验程序(Baron和Kenny,1986;温忠麟和叶宝娟,2014),建立如下的回归模型:

| $ {Y}_{it}={\gamma }_{0}+{\gamma }_{1}Cente{r}_{it}+({S}\times f\left(t\right))'\beta +{\gamma }_{i}+{\delta }_{t}+{\mu }_{it} $ | (4) |

| $ {Structure}_{it}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}Cente{r}_{it}+({S}\times f\left(t\right))'\beta +{\gamma }_{i}+{\delta }_{t}+{\mu }_{it} $ | (5) |

| $ {Y}_{it}={\lambda }_{0}+{\lambda }_{1}Cente{r}_{it}+{\lambda }_{2}{Structure}_{it}+({S}\times f\left(t\right))'\beta +{\gamma }_{i}+{\delta }_{t}+{\mu }_{it} $ | (6) |

式(4)中的

(一)比较优势。为验证假说2,本文参照Lin(2003),使用技术选择指数(TCI)来反映地区制造业的发展是否符合当地的比较优势,该值越小则说明经济发展越符合地区比较优势,反之意味着对地区比较优势的背离(陈斌开和林毅夫,2013)。⑱表3列(1)和列(2)的回归结果显示Center的参数估计值显著为负,说明行政服务中心的设立有利于地区依据比较优势的原则发展经济。列(3)进一步引入了产业结构的中介变量,⑲回归结果表明产业结构变量的系数估计值显著为正,说明地区资本密集型产业的相对比重越高,可能对比较优势的背离越严重。与列(2)的回归结果相比较,列(3)中解释变量Center估计值的大小和显著性水平都有所下降。进一步使用Sobel检验,Sobel Z统计量为−0.0224,在1%的显著性水平下显著,这说明上述的中介效应成立,即行政服务中心改变了地区的产业结构,而这种结构的改变是符合地区比较优势的。因此,假说2成立。

| 比较优势 | 就业 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Center | −0.1546**(0.0639) | −0.1507**(0.0646) | −0.1227*(0.0633) | 0.1043**(0.0473) | 0.1008**(0.0491) | 0.0935**(0.0432) |

| Structure | 0.0959***(0.0358) | −0.0546(0.0390) | ||||

| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Control×f(t) | 是 | 是 | ||||

| Control×Dummy_year | 是 | 是 | 是 | 是 | ||

| 领导更替 | 是 | 是 | 是 | |||

| 样本量 | 1 401 | 1 401 | 1 393 | 1 606 | 1 606 | 1 598 |

| R2 |

0.8681 | 0.8722 | 0.8775 | 0.9668 | 0.9679 | 0.9673 |

| Sobel Z | −0.0224*** | 0.0150*** | ||||

(二)就业和劳动收入份额。依据假说3,行政审批制度改革通过改变地区产业结构促进了地区就业,为验证地区产业结构的这一中介效应,本文首先检验总体而言审批改革是否促进了地区就业。将工企数据库中的企业用工数量加总到地区层面,进行对数化后将其作为被解释变量。表3列(4)和列(5)的回归结果显示,行政服务中心的参数估计值显著为正,说明行政服务中心的设立能够增加地区就业。表3列(6)引入了中介变量——地区产业结构(Structure)。回归结果显示,Center的系数估计值和显著性水平均略有下降,变量Structure的系数估计值为负,说明地区资本密集型产业的比重越高,总的就业就越低,但中介变量的系数估计值并不显著。进一步使用Sobel检验,Sobel Z统计量为0.015,且在1%的显著性水平下显著,这说明行政服务中心通过改变地区产业结构促进地区就业的中介效应成立。

要检验行政审批制度改革是否通过改变地区产业结构增加了劳动收入份额,首先面临的问题就是如何衡量劳动收入份额。劳动收入份额是劳动者报酬与增加值的比重。关于增加值的计算有生产法和收入法,本文参照国家统计局给出的核算方法分别进行计算。具体地,生产法增加值的计算公式为:㉑增加值=总产值-中间投入+本年应交增值税。收入法增加值的计算公式为:增加值=劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余。

在得到上述指标的基础上计算企业的劳动收入份额,并将其加总到地区层面,考虑到部分地区出现劳动收入份额大于1或者小于0的异常情况,本文对该指标进行了1%的缩尾处理。

表4分别给出了使用收入法增加值和生产法增加值计算的劳动收入份额作为被解释变量的回归结果。列(1)和列(3)的回归结果显示,行政服务中心的设立增加了地区劳动收入份额,但在列(1)中参数估计值不显著。㉓列(2)和列(4)引入中介变量Structure,结果显示Center系数估计值的大小和显著性程度都分别较列(1)和列(3)有所减少,中介变量显著为负,说明地区资本密集型产业的比重越高地区劳动收入份额越低。使用Sobel检验的结果显示,两个回归模型的Sobel Z统计量分别为0.0059和0.0029,且均在1%显著性水平下显著。检验结果表明,行政服务中心通过改变地区产业结构增加劳动收入份额的中介效应成立。本文的假说3成立。

七、结 论

本文首先基于文献梳理总结,指出经济增长和财政增收是地方政府偏向发展资本密集型产业的两大动机,通过数据分析描述了政府资本密集型产业偏好存在的现实。与财税政策等间接干预手段一样,行政审批是地方政府干预地区经济的重要手段,因而行政审批制度改革使地方政府干预经济的“有形之手”受到制度约束,资本密集型产业偏好受到抑制。为验证上述假说,本文以各地成立的行政服务中心作为行政审批制度改革的代理变量,利用中国工业企业数据库(1998—2007年),使用不同指标计算了各地区资本密集型产业的相对份额,识别了审批制度改革对区域产业结构变迁的影响,并进一步检验了这一产业结构变化对地区就业和劳动收入份额的影响。实证研究表明:(1)行政服务中心的设立能够显著地减少地区资本密集型产业的相对份额;(2)本文检验了行政审批改革影响地区产业结构变动的作用机制,检验结果表明行政服务中心设立的企业制度性交易成本减少效应主要体现在劳动密集型产业,而对资本密集型产业的影响较小;(3)进一步,本文检验了行政服务中心设立使地区资本密集型产业相对份额出现下降的变化是否符合地区比较优势、是否有助于促进地区就业和劳动收入份额的增加,实证结果给出了肯定的回答。

可以注意到,现有国内相关研究从不同的经济增长视角提出了的政府产业政策能够促进地区产业结构调整的分析结论。而本文的分析从减少政府干预的角度同样验证了地方政府的经济政策对产业结构的变动存在重要影响。但不同的是,本文更侧重对经济增长包容性的影响,本文的分析首先证实了地方政府资本密集型产业偏好的存在,而行政审批制度改革通过减少地方政府对经济的行政审批干预,减轻了经济发展偏离地区要素禀赋比较优势的结构扭曲。进而有助于提升就业与劳动收入份额,让增长的收益更多地惠及劳动阶层、实现包容性增长。当然,我们也认识到行政审批制度改革对经济发展影响的复杂性,本文的研究还主要从通过“放管服”改革减少政府干预经济的权力清单,以权力运用的制度化建设约束政府干预的“有形之手”这一侧面考察改革的经济发展效应。而实际上,改革也包含着政府治理能力的提升,改革对经济发展的综合效应也并非政府治理与市场化此消彼长的简单二择一,如何进一步区分政府治理能力提升与市场化改革的增长效应则是我们今后进一步研究的重要课题。

① 关于地方政府官员的政治竞争模式,有锦标赛、标尺赛和资格赛之说(杨其静和郑楠,2013),无论是哪一种模式更贴近现实中的中国地方官员晋升机制,都存在对地方政府官员发展经济的激励。

② 地方政府偏好发展资本密集型产业也与中国一直以来实行的以生产型增值税为主体的财税制度有关,在这样的制度安排下,发展价高税大的产业成为地方政府的理性选择(吴敬琏,2005)。

③ 事实上房地产业和建筑业快速增长所带动的冶金、化工、水泥等行业也都属于资本密集型产业。

④ 限于篇幅,五年规划中不同产业的提及次数及不同类型企业在是否获得补贴、补贴获取的数量及是否获得贷款上的比较结果未予展示,如需要可向作者索取。

⑤ 使用CES生产函数进行简单的推导可以发现,劳动密集型行业的劳动收入份额要高于资本密集型行业的条件是,前者的要素替代弹性要小于后者且替代弹性都要大于1。黄先海和徐圣(2009)的研究表明,资本密集部门和劳动密集部门的资本劳动替代弹性均显著大于1;魏下海等(2013)认为劳动密集型行业的要素替代弹性通常要小于资本密集型行业。本文使用中国工业企业数据库计算劳动收入份额,结果表明劳动密集部门的劳动收入份额要显著高于资本密集部门,结果备索。

⑥ 本文使用中国工业企业数据库计算劳动收入份额,结果表明劳动密集部门的劳动收入份额要显著高于资本密集部门。结果备索。

⑦ 本文统计了各个省份(不含北京、上海、天津和重庆四个直辖市)政府工作报告中首次提及“审批制度改革”或“审批改革”的年份,2000年有4个省份,2001年有14个省份,2002年有8个省份,2003年有1个省份。2001年和2002年是提及行政审批改革最多的两年,这与成立行政服务中心地区数量最多的年份是吻合的,这说明各地成立行政服务中心可能很大程度上是地方政府响应上级改革要求的一项改革举措。

⑧ 感谢审稿专家的建议,本文也尝试使用以成立时间为2001—2004年的地区作为实验组,以成立时间大于2007年或者未成立行政服务中心的地区作为对照组的样本进行回归,回归结果仍然显著。实证结果备索。

⑨ 具体的处理过程可向作者索取。

⑩ 例如,由于劳动密集型行业对劳动力的吸纳能力较强,如果仅使用就业指标计算该行业地区市场份额可能会出现高估。

⑪ 多时点的DID方法在国内外许多研究中得到应用(Gruber和Hungerman,2008;郭峰和熊瑞祥,2018)。

⑫ 这事实上也是样本自选择问题(Self-selection)。

⑬ 限于篇幅,稳健性检验的结果未予以展示。此外,本文的分析还表明在竞争压力大或财政压力大的地区,地方政府发展资本密集型产业的偏好更强,行政审批制度改革对地方政府资本密集产业偏好的抑制作用也更强,对地区产业结构变动的影响更大,回归结果可向本文作者索取。

⑭ 这里探讨了行政审批制度改革对企业制度性交易成本的影响,事实上还可以进一步探讨行政审批制度改革的产业结构效应是通过影响企业进入退出还是企业成长来实现的。本文的回归结果显示,行政服务中心使资本密集型产业面临着更大的退出威胁,降低了企业进入率,但对企业产出的增长率影响不显著。这表明行政服务中心对地区产业结构的影响主要是源于影响企业进入退出的市场更替效应,而不是企业成长效应。回归结果备索。此处要感谢审稿专家的提醒和建议。

⑮ 企业层面的控制变量包括:企业的年龄(对数),企业年龄的平方,出口密集度(出口额/总产值),雇佣工人数量,人均资本存量,国有资本占比,外国资本占比和企业获得的补贴。

⑯ 行政服务中心所集中的审批事项涉及企业生产经营的多个环节,既包括企业登记注册、投资审批、经营许可等事前审批,也包括企业生产过程中的资格认定、税收优惠核准、环境评估和节能评估等审批事项或服务。因此,即使行政服务中心设立主要体现为流程的集中,也会产生由于行政办事效率的提高和审批地点的集聚而使企业的制度性交易成本降低的政策效果。感谢审稿专家对这一问题的指正。

⑰ 中国经济发展中较为普遍地存在特惠制这类非正式制度,这一制度安排下只有有限数量的企业获得政府支持,但是这些直接从政府帮助中受益的企业,可以通过股权联系网络将特惠制的好处传递给更多的企业,从而使这一制度可以惠及范围更广的企业(白重恩等,2021)。因此,少数资本密集型企业由于规模大、带动效应强,在税收减免、地价优惠、贷款和审批便利等上获得政府的支持,同时通过股权联系,可能使更多资本密集型企业也获得部分好处。这样,由于事前在行政审批上所获得的便利,行政审批制度改革对资本密集型企业所带来的制度性交易成本减少的效应可能就变得相对不那么显著。感谢审稿专家对这一问题的指正。

⑱ 限于篇幅,技术选择指数具体的计算方法未予介绍,如需要可向作者索取。

⑲ 这里使用的是增加值计算的产业结构指标,其他产业结构指标的回归结果备索。

⑳ 考虑到Sobel检验的局限性(温忠麟和叶宝娟,2014),本文还使用了偏差校正的非参数百分位Bootstrap法对中介效应进行检验,检验结果表明,95%的置信区间均不包含0。检验结果备索。

㉑ 其中:劳动者报酬=主营业务应付工资总额+主营业务应付福利费总额+劳动和失业保险费+养老保险和医疗保险费+住房公积金和住房补贴+营业费用、管理费用和财务费用中其他属于劳动者报酬的部分+实物报酬,生产税净额=主营业务税金及附加+本年应交增值税+管理费用中的税金+营业费用、管理费用和财务费用中其他属于生产税净额的部分−补贴收入。由于缺少部分指标,营业盈余的计算参照钱震杰和朱晓冬(2013),计算公式为:营业盈余=(销售收入−销售成本−主营业务费用及附加−销售费用)−管理费用−财务费用+补贴收入+营业费用、管理费用和财务费用中其他属于营业盈余的部分。

㉒ 模型控制了地区固定效应、时间固定效应、控制变量与年份哑变量的交乘固定效应(Control×dumy_year)以及地方主要领导的任期和年龄。

㉓ Zhao等(2010)认为中介效应无需以X对Y存在显著效应为前提,出现直接效应与间接效应作用相反的竞争调节(competitive mediation)情况会使得X对Y的回归不显著。在表4中变量Center不显著,说明行政服务中心还通过别的渠道对劳动收入份额产生负向效应,如行政服务中心有助于城市出口规模的扩张(冯笑和王永进,2018),但出口对劳动收入份额产生了抑制效应(张杰等,2012)。

| [1] | 安苑, 王珺. 财政行为波动影响产业结构升级了吗?——基于产业技术复杂度的考察[J]. 管理世界, 2012(9): 19–35. |

| [2] | 白重恩, 钱震杰, 武康平. 中国工业部门要素分配份额决定因素研究[J]. 经济研究, 2008(08): 16–28. |

| [3] | 白重恩, 钱震杰. 国民收入的要素分配: 统计数据背后的故事[J]. 经济研究, 2009(3): 27–41. |

| [4] | 白重恩, 谢长泰, 宋铮, 等. “特事特办”: 中国经济增长的非正式制度基础[A]. 吴敬琏. 比较(第112辑)[C]. 北京: 中信出版社, 2021. |

| [5] | 毕青苗, 陈希路, 徐现祥, 等. 行政审批改革与企业进入[J]. 经济研究, 2018(2): 140–155. |

| [6] | 蔡昉, 都阳, 高文书. 就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来显性就业?[J]. 经济研究, 2004(9): 18–25. |

| [7] | 蔡昉, 王德文. 比较优势差异、变化及其对地区差距的影响[J]. 中国社会科学, 2002(5): 41–54. |

| [8] | 段国蕊, 臧旭恒. 中国式分权、地方政府行为与资本深化——基于区域制造业部门的理论和经验分析[J]. 南开经济研究, 2013(6): 37–53. |

| [9] | 冯笑, 王永进, 刘灿雷. 行政审批效率与中国制造业出口——基于行政审批中心建立的“准自然实验”[J]. 财经研究, 2018(10): 98–110. |

| [10] | 干春晖, 郑若谷. 改革开放以来产业结构演进与生产率增长研究——对中国1978−2007年“结构红利假说”的检验[J]. 中国工业经济, 2009(2): 55–65. |

| [11] | 郭小年, 邵宜航. 行政审批制度改革与企业生产率分布演变[J]. 财贸经济, 2019(10): 142–160. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2019.10.010 |

| [12] | 黄先海, 徐圣. 中国劳动收入比重下降成因分析——基于劳动节约型技术进步的视角[J]. 经济研究, 2009(7): 34–44. |

| [13] | 江飞涛, 李晓萍. 直接干预市场与限制竞争: 中国产业政策的取向与根本缺陷[J]. 中国工业经济, 2010(9): 26–36. |

| [14] | 李红松. 我国经济增长与就业弹性问题研究[J]. 财经研究, 2003(4): 23–27. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2003.04.004 |

| [15] | 李江帆, 杨振宇. 中国地方政府的产业偏好与服务业增长[J]. 财贸经济, 2012(12): 116–124. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2012.12.062 |

| [16] | 林毅夫. 发展战略、自生能力和经济收敛[J]. 经济学(季刊), 2002(1): 269–300. |

| [17] | 林毅夫. 新结构经济学——重构发展经济学的框架[J]. 经济学(季刊), 2010(1): 1–32. |

| [18] | 林毅夫, 蔡昉, 李周. 对赶超战略的反思[J]. 战略与管理, 1994(6): 1–12. |

| [19] | 刘红芹. 财政收支的经济后果: 分税制、土地财政与地方政府产业偏好[J]. 经济研究导刊, 2018(10): 74–77. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2018.10.025 |

| [20] | 刘键, 蓝文永, 徐荣华. 对我国经济增长与就业增长非一致性的探讨分析[J]. 宏观经济研究, 2009(3): 77–81. |

| [21] | 陆铭, 陈钊, 严冀. 收益递增、发展战略与区域经济的分割[J]. 经济研究, 2004(1): 54–63. |

| [22] | 陆铭, 欧海军. 高增长与低就业: 政府干预与就业弹性的经验研究[J]. 世界经济, 2011(12): 3–31. |

| [23] | 彭俞超, 方意. 结构性货币政策、产业结构升级与经济稳定[J]. 经济研究, 2016(7): 29–42,86. |

| [24] | 钱震杰, 朱晓冬. 中国的劳动份额是否真的很低: 基于制造业的国际比较研究[J]. 世界经济, 2013(10): 27–53. |

| [25] | 沈可, 章元. 中国的城市化为什么长期滞后于工业化?——资本密集型投资倾向视角的解释[J]. 金融研究, 2013(1): 53–64. |

| [26] | 施蒂格勒 G J. 产业组织和政府管制[M]. 潘振民译. 上海: 上海人民出版社, 1996. |

| [27] | 宋凌云, 王贤彬, 徐现祥. 地方官员引领产业结构变动[J]. 经济学(季刊), 2012(1): 71–92. |

| [28] | 王永进, 冯笑. 行政审批制度改革与企业创新[J]. 中国工业经济, 2018(2): 24–42. |

| [29] | 魏下海, 董志强, 黄玖立. 工会是否改善劳动收入份额?——理论分析与来自中国民营企业的经验证据[J]. 经济研究, 2013(8): 16–28. |

| [30] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731–745. |

| [31] | 吴敬琏. 思考与回应: 中国工业化道路的抉择(上)[J]. 学术月刊, 2005(12): 38–45. |

| [32] | 吴利学, 刘诚. 项目匹配与中国产能过剩[J]. 经济研究, 2018(10): 67–81. |

| [33] | 夏杰长, 刘诚. 行政审批改革、交易费用与中国经济增长[J]. 管理世界, 2017(4): 47–59. |

| [34] | 姚洋, 郑东雅. 重工业与经济发展: 计划经济时代再考察[J]. 经济研究, 2008(4): 26–40. |

| [35] | 张杰, 陈志远, 周晓艳. 出口对劳动收入份额抑制效应研究——基于微观视角的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(7): 44–60. |

| [36] | 张军, 周黎安. 为增长而竞争: 中国增长的政治经济学[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008. |

| [37] | 张占斌. 中国优先发展重工业战略的政治经济学解析[J]. 中共党史研究, 2007(4): 13–24. |

| [38] | 赵文哲, 杨继东. 地方政府财政缺口与土地出让方式——基于地方政府与国有企业互利行为的解释[J]. 管理世界, 2015(4): 11–24. |

| [39] | 郑吉昌, 何万里, 夏晴. 论现代服务业的隐性就业增长机制[J]. 财贸经济, 2007(8): 94–98. |

| [40] | Acemoglu D, Guerrieri V. Capital deepening and nonbalanced economic growth[J]. Journal of Political Economy, 2008, 116(3): 467–498. DOI:10.1086/589523 |

| [41] | Alvarez-Cuadrado F, van Long N, Poschke M. Capital-labor substitution, structural change and the labor income share[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2018, 87: 206–231. DOI:10.1016/j.jedc.2017.12.010 |

| [42] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [43] | Brandt L, van Biesebroeck J, Zhang Y F. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339–351. DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [44] | Hirschman A O. The strategy of economic development[M]. New Haven: Yale University Press, 1958. |

| [45] | Kongsamut P, Rebelo S, Xie D Y. Beyond balanced growth[J]. The Review of Economic Studies, 2001, 68(4): 869–882. DOI:10.1111/1467-937X.00193 |

| [46] | Kuznets S. Modern economic growth: Findings and reflections[J]. American Economic Review, 1973, 63(3): 247–258. |

| [47] | Li P, Lu Y, Wang J. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 18–37. DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.07.002 |

| [48] | Lin J Y. Development strategy, viability, and economic convergence[J]. Economic Development and Cultural Change, 2003, 51(2): 277–308. DOI:10.1086/367535 |

| [49] | Lu Y, Wang J, Zhu L M. Place-based policies, creation, and agglomeration economies: Evidence from China’s economic zone program[J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2019, 11(3): 325–360. DOI:10.1257/pol.20160272 |

| [50] | Ngai L R, Pissarides C A. Structural change in a multisector model of growth[J]. American Economic Review, 2007, 97(1): 429–443. DOI:10.1257/aer.97.1.429 |

| [51] | Rawski T G. What is happening to China’s GDP statistics?[J]. China Economic Review, 2001, 12(4): 347–354. DOI:10.1016/S1043-951X(01)00062-1 |

| [52] | Zhao X S, Lynch J G, Chen Q M. Reconsidering baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(2): 197–206. DOI:10.1086/651257 |